-

伊那市で「農福連携」の輪広がる

就労支援施設に通所する障害者の働く場所の創出と、農業従事者の人手不足の、両者の問題を解消するために、伊那市内では農業と福祉を結びつけた「農福連携」の輪が広がっています。

伊那市西町にある松本農園では、多機能型事業所輪っこはうす・コスモスの家の利用者が草取りなどの作業をしていました。

利用者は5月から週に2回、1日に2時間ほどのペースで作業をしています。

先週から、機械を使った作業も行っています。

作業をした施設利用者は「ちょっと大変」「健康のためにもなると思って前向きにやっています」と話していました。

支援員の野溝直樹さんは「一生懸命やっているし、何も言わなければずっと黙々とやっている。とてもいい体験になっていると思います」と話していました。

松本農園では、松本竜司さん、美保さん夫妻がブロッコリーやアスパラガス、ズッキーニなどを、市内のおよそ200アールの圃場で栽培しています。

農繁期には人手が足りなくなることから、農福連携に協力することにしました。

妻の美保さんは「明るく作業をしてくれるので、みんなで楽しくやっています。忙しい時期には一気に草取りなどできるので助かっています」と話していました。

農福連携は、就労支援施設の利用者の働く場所の創出と工賃アップ、農業従事者の人手不足解決のために、伊那市が去年から積極的に取り組みを進めています。

障害者事業所の支援などを行う長野県セルプセンター協議会の地域連携促進コーディネーターが事業所と農家を結びつけていて、現在、市内3つの事業所と4つの農家が連携しています。

コーディネーターの赤羽紀昭さんは「この取り組みが伊那市でもっと広がっていけば、上伊那にも広げていけると思う」と話していました。

県セルプセンター協議会では「農業と福祉の分野が協力することで、施設利用者の可能性が広がっていってほしい」と話していました。 -

公衆衛生専門学校 伊那で50年

伊那市荒井の長野県公衆衛生専門学校の創立50周年記念式典が25日に伊那市の伊那文化会館で行われました。

式典には、学生や同窓生、歯科医師などおよそ200人が出席しました。

長野県公衆衛生専門学校は、中南信の歯科医師の要望などを受け、昭和44年度に1年制の伊那校が開校しました。

昭和63年度からは2年制に、平成24年度からは3年制になりました。

平成21年度には長野校が閉校し、公立の歯科衛生専門学校としては県内唯一となっています。

式典では、写真のスライドなどで昔と今の学校の様子を比較しながら振り返っていました。

三井一孝校長は「この地で50年続けてこられたのは、地域のみなさんの支えのおかげです」と話していました。

長野県公衆衛生専門学校の今年3月までの卒業生は875人で、国家資格の取得率は100パーセントだということです。 -

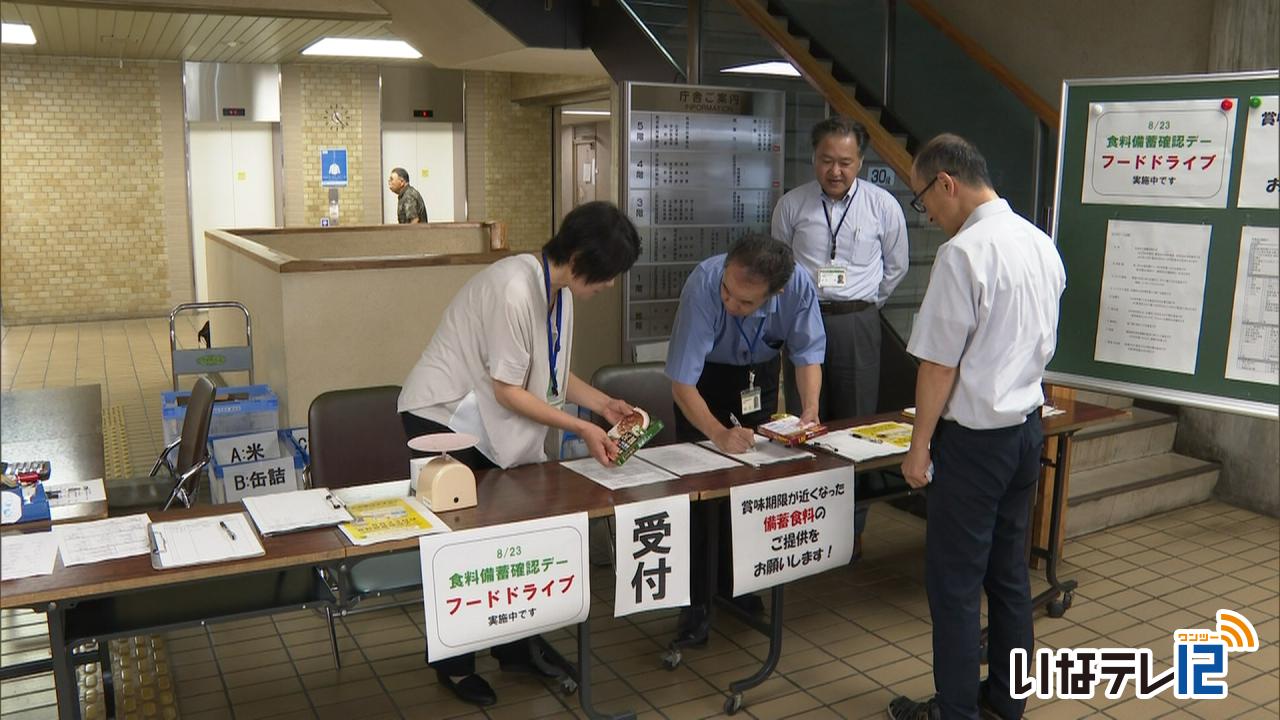

フードドライブで食品受付

長野県は、家庭などで利用されずに眠っている食材を持ち寄り必要としている人へ寄付する「フードドライブ」の一環として、伊那合同庁舎で食材の受付を、23日初めて行いました。

伊那合同庁舎の2階に食品を受け付けるブースが設けられ、食材がもちこまれていました。

長野県では、9月1日の防災の日を前に家庭での備蓄食料を確認してもらおうと今日8月23日を「食料備蓄確認デー」としています。

それに合わせ賞味期限が近くなった食品のロスを防ごうと、県庁や県内合同庁舎で一斉に食品の受付を行いました。

フードドライブとは家庭などで利用されずに眠っている食材を持ち寄り必要としている人の生活支援に役立てる取り組みです。

中には30キロの玄米を持ち寄った人もいました。

23日は2時間ほどで米やレトルト食品など8人から食材が集まったということです。

食材は、県内のNPO法人を通じて生活困窮者や子ども食堂などに寄付されます。

-

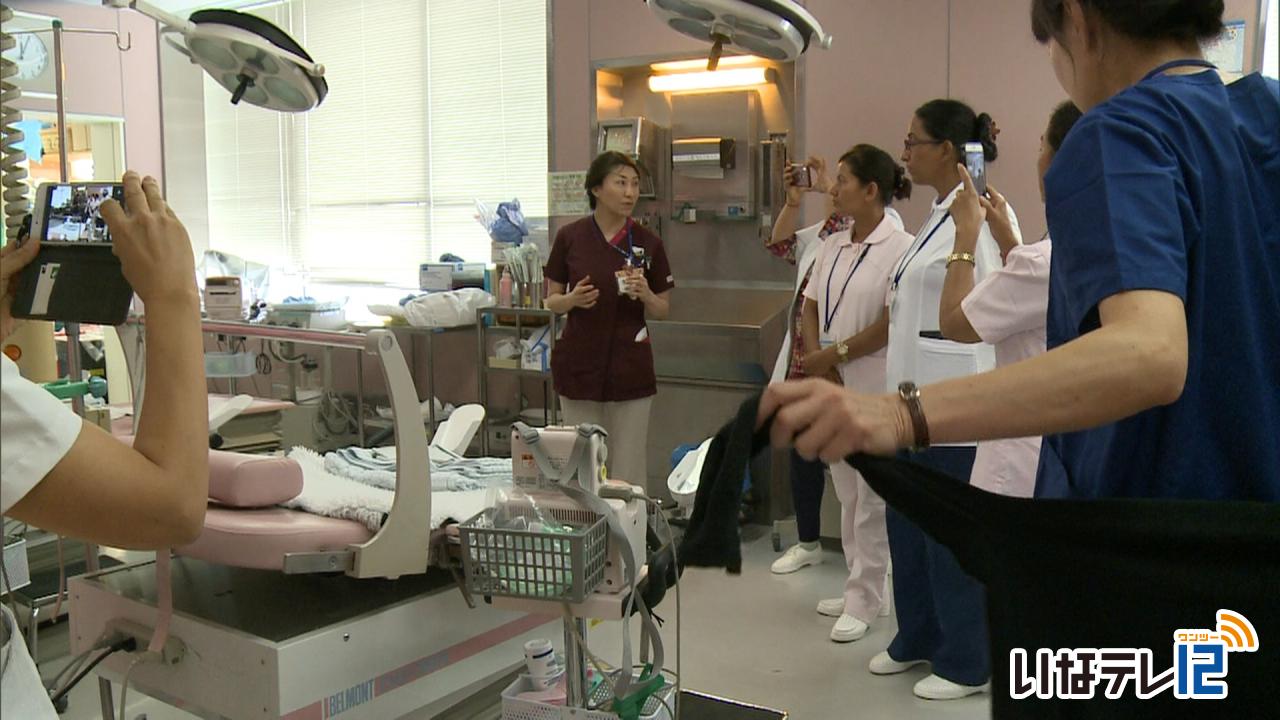

ネパールの助産師 中病で研修

母子保健の環境を改善させるため上伊那に研修に訪れているネパール・ポカラ市の助産師たちが、21日、伊那中央病院を訪れ施設を見学するなどしました。

21日は、伊那中央病院の助産師外来で、患者が診察を受ける様子などを見学しました。

ネパールから上伊那に訪れているのは、助産師や看護師など5人です。

ネパールでは医師のいる病院がまだ少なく、出産や妊娠で母親が亡くなる数は日本の50倍に上るということです。

駒ヶ根市の市民を中心とするネパール交流市民の会が20年ほど交流を続けていて、2013年には、日本のODAを活用し現地に母子友好病院をオープンさせました。

それを縁に、5年前から研修生が上伊那を訪れ、3年前から伊那中央病院でも受け入れを行っています。

研修生らは、分娩室や新生児室などを見学し、中央病院のスタッフから説明を受けていました。

ネパールの研修生は来月1日まで日本に滞在し、上伊那のマタニティクリニックや看護大学で母子保健について学ぶ予定です。

-

体操サポーター 養成講習

箕輪町が介護予防を目的に普及を進めている「いきいき百歳体操」のサポーター養成講習が

20日、箕輪町の地域交流センターで行われました。

講習には7人のサポーター志望者が参加しました。

3回ある講習の初回の20日は、実際にいきいき百歳体操を行って体操のポイントや注意事項を学びました。

いきいき百歳体操は、手足をゆっくり曲げ伸ばして筋力向上を図る体操で、無理なくできる人は手足に1.2キロまでの重りをつけて行うのが特徴です。

現在、町内20か所の公民館で、週に一度、体操教室が開かれていて、サポーターは体操をする人の補助などを行います。

参加者は、役場職員の指導のもと、体重の負荷がかからない膝の曲げ伸ばし方などを学びました。

参加者は、今後2回の講習で体力測定のやり方や、AEDの使い方などを学ぶということです。 -

弥生野球部に寄付・メッセージ

第101回全国高校野球選手権 長野大会で準優勝した伊那弥生ケ丘高校野球部に寄せられた寄付金やメッセージが23日、野球部に届けられました。

この日は、同窓会の下島典子会長と、野球部後援会の田中俊彦会長が学校を訪れ、寄付金やメッセージをキャプテンの向山大介さんと副キャプテンの登内遥平さんに手渡しました。

伊那弥生ケ丘高校は、夏の大会で野球部創部以来初の決勝進出を果たし、決勝戦では飯山高校に4対5で惜しくもサヨナラ負けをしました。

寄付金は、決勝戦の会場に向かうバスの中で集められたもので、およそ150人から寄付がありました。

また、試合を見た人から寄せられたメッセージも渡されました。

向山主将は「本当に多くの人に支えられていることを感じる。悔しさを後輩達に晴らして欲しい」と話していました。

登内副主将は「歴史に名を刻むことができたのはうれしいが、支えてくれたみなさんに本当に感謝です」と話していました。

寄付金は野球部の備品購入などに充てられるということです。 -

パソコンインストラクターとしてモロッコへ

国際協力機構JICAのボランティア事業でモロッコに派遣される伊那市の溝上愛美さんが5日伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に出発のあいさつをしました。

溝上さんは伊那市出身の32歳で北アフリカのモロッコにパソコンインストラクターとして派遣されます。

現地では学校を中退した人たちにパソコンの操作方法を教え、再就職を支援します。

溝上さんの派遣期間は今月30日から2年間となっています。

-

伊那中央行政組合 男性と和解へ

伊那中央行政組合議会が、27日伊那市役所で開かれ、伊那市内の男性が組合を相手に5千万円の損害賠償を求めている訴訟で和解金として1千2百万円を支払うとする議案が全会一致で可決しました。

損害賠償を求めている伊那市内の男性は平成27年に伊那中央病院で手術を受け、術後の合併症により後遺症が残り、2級の身体障がい者手帳が交付されているということです。

男性は中央病院を運営する伊那中央行政組合を相手に5千万円の損害賠償を求める訴訟を去年7月におこしました。

判決はまだ出ていませんが、早期解決のため双方で協議を行い、和解の見通しがついたという事です。

-

建設業協会が奉仕活動 道路クリーン作戦

建設業と行政の協働による清掃活動、道路クリーン作戦が28日

上伊那8市町村で行われました。

清掃活動には長野県建設業協会伊那支部のほか県や市町村の職員約370人が参加しました。

このうち箕輪町では16社の建設関係者などおよそ40人が町内の道路を分担してごみ拾いをしました。

道路クリーン作戦は1981年から毎年行われているボランティア活動で今年は上伊那の48路線、281キロの道路で作業を行いまいした。

道路クリーン作戦により箕輪町内では可燃ごみ44袋、不燃ごみ

20袋が回収されたということです。

伊那建設事務所によりますと上伊那全体では前年比77%の

総数279袋が回収されたということです。

-

中病8億5千万円の赤字

伊那中央行政組合は、伊那中央病院の平成30年度の決算が8億5千万円の赤字見込みであることを27日報告しました。

27日は伊那市役所で伊那中央行政組合議会と議会全員協議会が開かれ、伊那中央病院の平成30年度の決算見込が報告されました。

報告によりますと収入は123億4千万円、支出は131億9千万円で、純損益は8億5千万円の赤字となる見込みです。

赤字決算は、前の平成29年度に続き2期連続となる見込みです。

北棟の建設や高額な医療機器導入による減価償却費の増加、延べ入院患数が11万3千人と前の年度に比べ5千人あまり減った事が赤字の要因だとしています。

入院した人数は前の年度とほぼ同数の9千3百人でしたが、内視鏡手術など入院期間の短い手術が増えため減少したという事です。

伊那中央行政組合では手元におよそ61億円の資金があり、「資金不足はなく健全経営を維持している」としています。

-

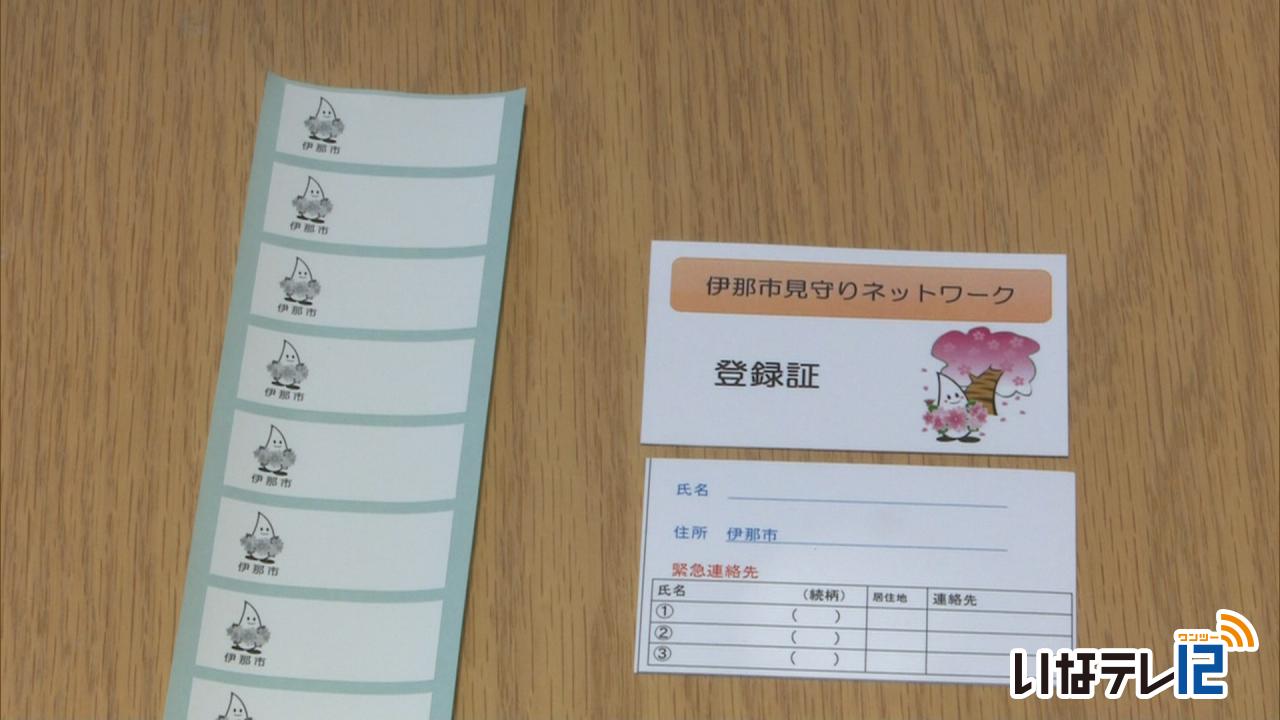

認知症高齢者 地域で見守り

伊那市は認知症で行方不明になる恐れのある高齢者の情報を共有し早期発見や保護につなげる認知症見守りネットワークを来月1日からはじめます。

認知症見守りネットワークは行方がわからなくなった認知症高齢者を地域の見守りにより早期発見につなげるための仕組みです。

行方がわからなくなった際、登録された情報を、市役所福祉相談課や伊那警察署の他、デイサービスセンターや宅老所などの協力事業所で共有します。

ネットワークは家族が警察に届け出ると23の協力事業所とも情報が共有され、送迎や訪問の時などに職員が行方不明となっている高齢者を探す仕組みです。

利用は、事前登録制で名前や住所、緊急連絡先などを記入する登録証の他、靴や杖などに名前を張ってもらうシールが交付されます。

これにより本人確認をスムーズに行えるということです。

伊那市では、「年々認知症高齢者が行方不明になるケースが増えているので活用して欲しい」と呼び掛けています。

対象者は認知症による行方不明の恐れがある65歳以上の人や医師から認知症の診断を受けた40歳以上65歳未満の人です。

登録は無料で伊那市役所福祉相談課窓口で受けつけています。

-

ピアノで脳トレ 伊那で教室開講

50代から80代を対象にした「脳トレぴあの」と題したピアノ教室が、伊那市のいなっせで18日に開講しました。

初回のこの日は28人が参加し、初心者でも簡単に弾くことができる「ちょうちょう」を演奏しました。

参加者は、片手だけでピアノを弾き、講師の手拍子と同時に反対の手に換えて演奏していました。

脳トレぴあのは、県内7か所で教室を開く「実年ピアノを楽しむ会」の講師らが、実年世代の人たちにピアノを楽しんでもらおうと、また、脳トレに活用してもらおうと3年前に始めたものです。

会のメンバーによると、ピアノは手と足を同時に動かし、目で先を読むことから、脳のトレーニングに最適だということです。

ある参加者は「脳トレはもちろん、弾けるようになって、孫と一緒にピアノができたらうれしいです」と話していました。

教室は月謝制で、月に2回伊那市のいなっせで開かれます。

見学は自由です。 -

卒業から45年 母校に寄付

伊那市高遠町の高遠中学校の昭和48年度卒業生が10日、母校を訪れ寄付金を手渡しました。

この日は卒業生4人が高遠中を訪れ、小林久通校長に寄付金15万円を手渡しました。

昭和48年度卒業生は、還暦を迎えたことから今年2月に同窓会を開き、母校のために何かできないかと寄付金を募ったところ、15万円が集まりました。

同窓会には、遠くは北海道から、卒業生の半分以上の99人が集まったということです。

久しぶりに学校を訪れた卒業生は、当時強かった部活の話などで盛り上がっていました。

卒業生の斎藤正秀さんは「同窓会では、卒業ぶりの人もいて、盛り上がったし、懐かしかった。母校のためになるものを購入してほしい」と話していました。

高遠中学校では、この寄付金を備品の購入などに充てるということです。 -

動いて、食べて、交流深める

伊那市山寺区山本町の高齢者を対象にしたいきいきサロンが9日、きたっせで開かれました。

この日は、高齢者や社会福祉協議会のメンバーら30人が集まり、脳いきいき体操で体を動かしました。

長野県レクリエーション協会の小林治さんが講師を務め、座りながら体を動かすことができる簡単な体操をしました。

2人1組になって民謡に合わせて行う体操では、パートナーとリズムを合わせながら、笑顔で体を動かしていました。

体操が終わると、五平餅を食べながら高齢者同士交流を深めていました。

山本町社会福祉協議会の橋場厚彦会長は「時代の変化とともに寄り合いも少なくなり、高齢者の交流も減っている。この機会に会話を楽しんで交流を深めてほしい」と話していました。 -

上伊那歯科医師会が伊那養護学校で歯科検診

上伊那歯科医師会の会員が6日、伊那市の伊那養護学校を訪れ、小学部の児童の歯科検診を行いました。

この日は、上伊那歯科医師会の会員12人と、歯科衛生士5人が、伊那養護学校を訪れ、歯科検診を行いました。小学部4年の児童10人が検診を受けました。

児童一人に一人の歯科医師が付き、マンツーマンで、歯の磨き方などを指導していました。

伊那養護学校での検診は、児童に歯科医師に慣れてもらうとともに、自分である程度歯磨きができるようにすることを目的としています。平成25年から始まり今年で7年目です。

4・5・6年生を対象に行っていて、2日間に渡り検診を行いました。

中には、一緒に参加する保護者もいて、仕上げ磨きの方法などを教わっていました。

ある保護者は、「気になっていたことを相談でき、対処法も教えてもらえて安心できた」と話していました。

-

南ア北部遭対協に6年ぶり女性隊員

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会に、6年ぶりに女性隊員が入隊しました。

新たに入隊したのは、伊那市役所保健福祉部で働く、仲村恵理さん26歳です。

4日に開かれた、南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の総会の中で、会長の白鳥孝伊那市長から委嘱書が手渡されました。

白鳥会長は「南アルプスの地形を覚えて、頑張ってください」と訓示しました。

仲村さんは、これまで登山の経験はあまりないということですが、遭対協に入っている職場の上司の勧めで、今回、入隊を決めたということです。

仲村さんは「女性隊員がいないというのもきっかけのひとつ。遭難者が女性だった場合力になれるよう頑張りたい」と話していました。

総会ではこの他、平成30年度の遭難事故の件数が報告されました。

遭難件数は平成29年度よりも3件多い8件で、このうち1件が死亡事故となっています。

南ア北部遭対協では、遭難時に体を保温する道具を持って登山するよう呼びかけていくということです。 -

シニア大学伊那学部72人入学

高齢者の仲間づくりと社会参加を目的に行っている県シニア大学伊那学部の入学式が16日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。

今年度伊那学部に入学したのは、男性25人、女性47人の合わせて72人で、最高齢は駒ヶ根市の84歳の女性です。

式辞で、岩本靖彦伊那学部長は「長野県は健康で元気に活躍している高齢者が多い。これまでに身に付けた知識や経験を活かして、これからの長野県を支えていってください」と述べました。

新入生を代表して、駒ヶ根市の堀内茂彦さんは「力を十分に発揮して社会に貢献していきたい。シニア大学では仲間との友情を深めたい」と挨拶しました。

シニア大学は、高齢者の仲間づくりと社会参加を目的に、県長寿社会開発センターが県内10か所で行っているものです。

入学生は2年間、環境や医療など様々なジャンルで学びながら、健康体操などの実技も行うことになっています。 -

「遠隔医療」実証へ 市が協定締結

伊那市は、専用車両で遠隔医療を行う「次世代型モビリティサービス」の連携について、MONET Technologies株式会社(モネ・テクノロジーズ)と14日、協定を締結しました。

この日は、伊那市の白鳥孝市長と、モネ・テクノロジーズの柴尾嘉秀(しばおよしひで)副社長兼COOが、協定書を取り交わしました。

モネ・テクノロジーズは、東京都に本社を置く会社で、トヨタ自動車とソフトバンクが共同出資しています。

トヨタの次世代型電気自動車を活用して、移動中・移動先で飲食や小売、医療などを提供するサービスの構築に取り組んでいます。

今回の協定は、医療に特化したサービス「モバイルクリニック」の実証を伊那市で行い、実用に向け連携・協力していくというものです。

実証では、事前予約をした慢性疾患患者の家に医療機器を乗せた車が向かい、看護師が血圧や脈拍などの測定を行った上で、医師が、テレビ会議システムを使って車内で患者を診療します。

この事業は、トヨタ・モビリティ基金の助成3,000万円を活用するほか、伊那市が6月議会に1,500万円の補正予算案を提出する予定です。

白鳥市長は「診療所に行くにも数少ないバスや高い運賃を使って行かなければならない。自分の思うとおりにいけないということもある。患者さんにとってみると、本当に安心できる地域づくりにつながっていくんじゃないかと思う」と話していました。

柴尾副社長兼COOは「モネにとっては日本で初めてこういった取り組みに参加させていただく。そこでいろんなことを学び、全国に展開していけるように一生懸命取り組んで行きたい」と話していました。

実証には、伊那中央病院・春日医院・神山内科医院の3つの医療機関も参加する予定です。

伊那中央病院の北澤公男統括副院長は「このあたりの地域では、山間地になると一軒まわって、次に2~30分とかかけて行くなど非常に効率が悪い。そういった課題をうまくカバーできる(システム)。患者さんにとっても、医師の少ない地域にあってもお互いにメリットがある」と話していました。

実証実験は、今年の秋以降から来年度末までを予定しています。 -

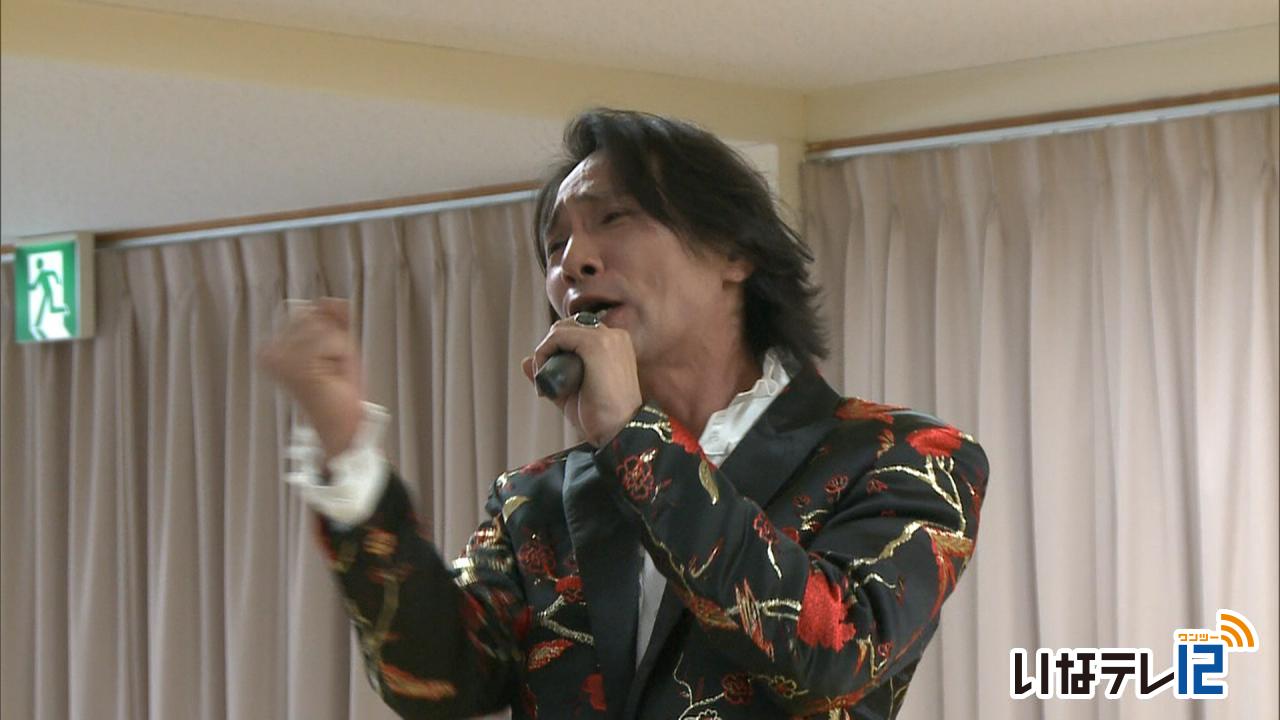

小林ルイさんミニコンサート

駒ヶ根市出身の歌手小林ルイさんのミニコンサートが6日、伊那市西春近のデイサービスセンター春富ふくじゅ園で開かれ、利用者が昭和歌謡を楽しみました。

ミニコンサートでは小林さんが昭和歌謡やオリジナル曲を披露しました。

小林さんは駒ヶ根市出身の歌手で、今年3月にメジャーデビューし「麗しの貴公子」の愛称で親しまれています。

ミニコンサートは、利用者に楽しんでもらうとともに、地域の人に施設を訪れてもらおうと春富ふくじゅ園が開いたものです。

お年寄りは「素晴らしい歌でした」「また来てください」などと小林さんと声を交わしていました。

春富ふくじゅ園の今井ちずる施設長は「あまりコンサートに行く機会のない利用者のみなさんに、地域で活躍する歌手の生の歌を聞いて楽しんでほしい」と話していました。

-

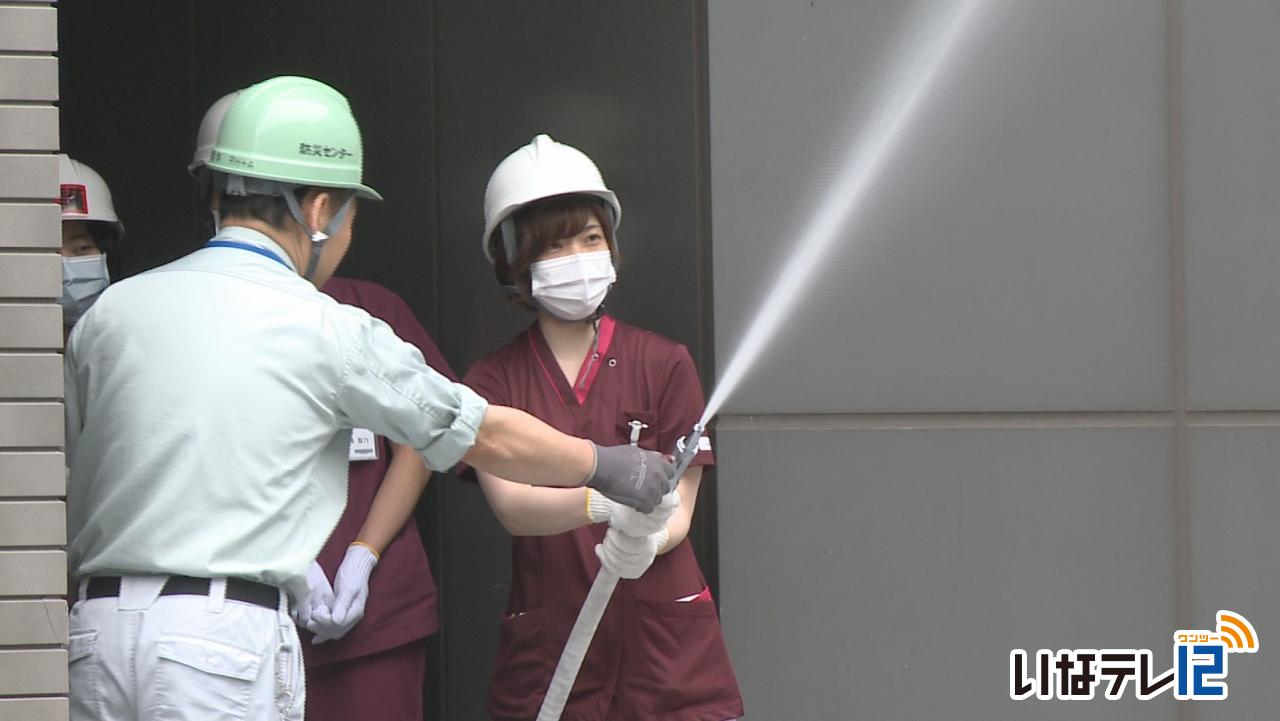

伊那中央病院 防災訓練

伊那市の伊那中央病院で今年度採用された医師や看護師などを対象にした消火訓練が24日に行われました。

訓練には職員、およそ60人が参加し、初めに消火器を使った訓練を行いました。

参加者は消火剤の代わりに水が入った消火器で、火に見立てた的に水をかけていきました。

指導した伊那消防署の池上司郎さんは「火災では、火を消す事ばかりでなく、逃げ道を確保する事を忘れないでほしい」と話していました。

消火器を使った訓練が終わると屋内消火栓を使った訓練が行われました。

消火栓からホースを伸ばし、一人ずつ水の出し方を確認しながら放水していました。

伊那中央病院では、毎年春と秋に防災訓練を行っています。

-

イグ・ノーベル賞受賞の堀内さん講演会

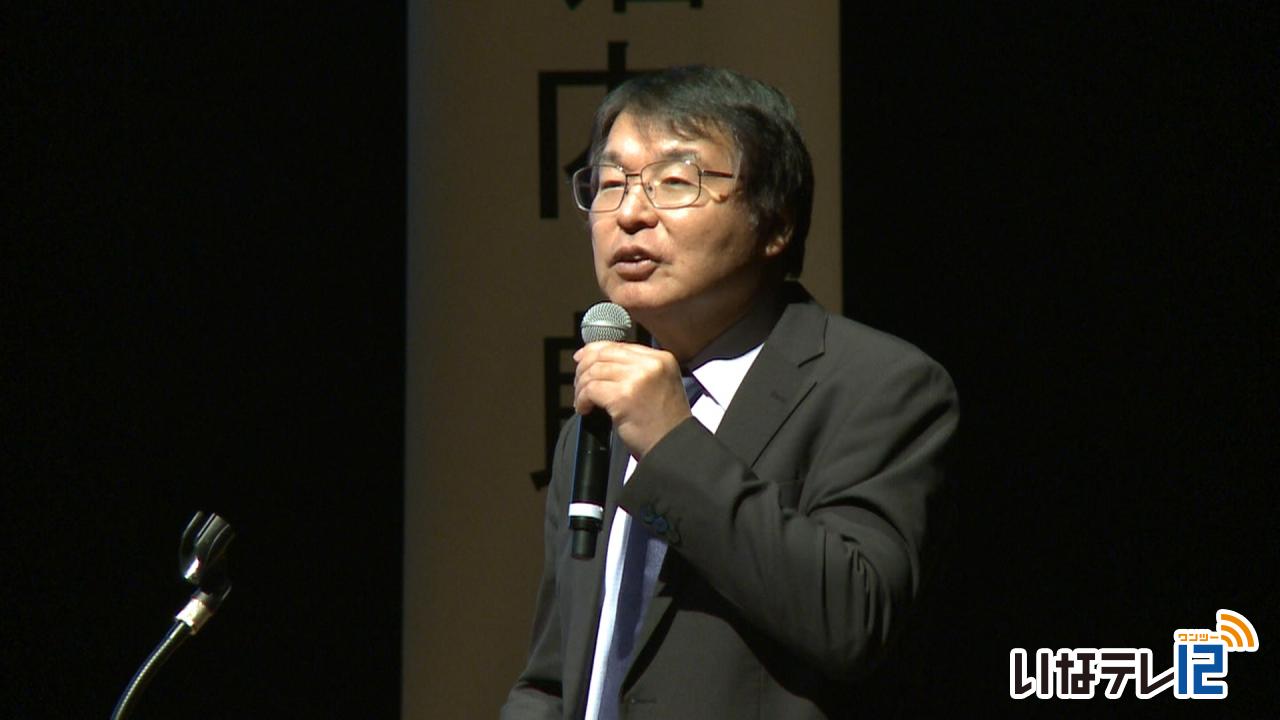

伊那北高校出身で、内視鏡の研究で去年イグ・ノーベル賞を受賞した昭和伊南病院の医師堀内朗さんが、13日、母校の生徒を前に講演しました。

13日は伊那北高校の生徒等を対象にした講演会、クロスペンアカデミーが伊那文化会館で開かれ、全校生徒700人が堀内さんの話を聞きました。

堀内さんは、飯島町出身で伊那北高校を卒業し、現在は昭和伊南病院 消化器病センター長を務めています。

これは、堀内さんが自分自身で内視鏡検査を行っている映像です。

堀内さんは、通常横になって受ける大腸内視鏡検査を、座った状態で受けると苦痛が少ないことを実証し、去年イグ・ノーベル賞を受賞しました。

イグ・ノーベル賞は1991年に創設された「人々を笑わせ、考えさせてくれる研究」に対して与えられる賞です。

堀内さんは、がんの早期発見・治療につなげようと、内視鏡検査のハードルを下げるための研究に取り組み、論文を発表してきたということです。

クロスペンアカデミーは伊那北高校同窓会とPTAが、生徒たちに様々な学問に触れてもらおうと行っているもので、春には毎年各界で活躍しているOBを招いて講演会を開いています。 -

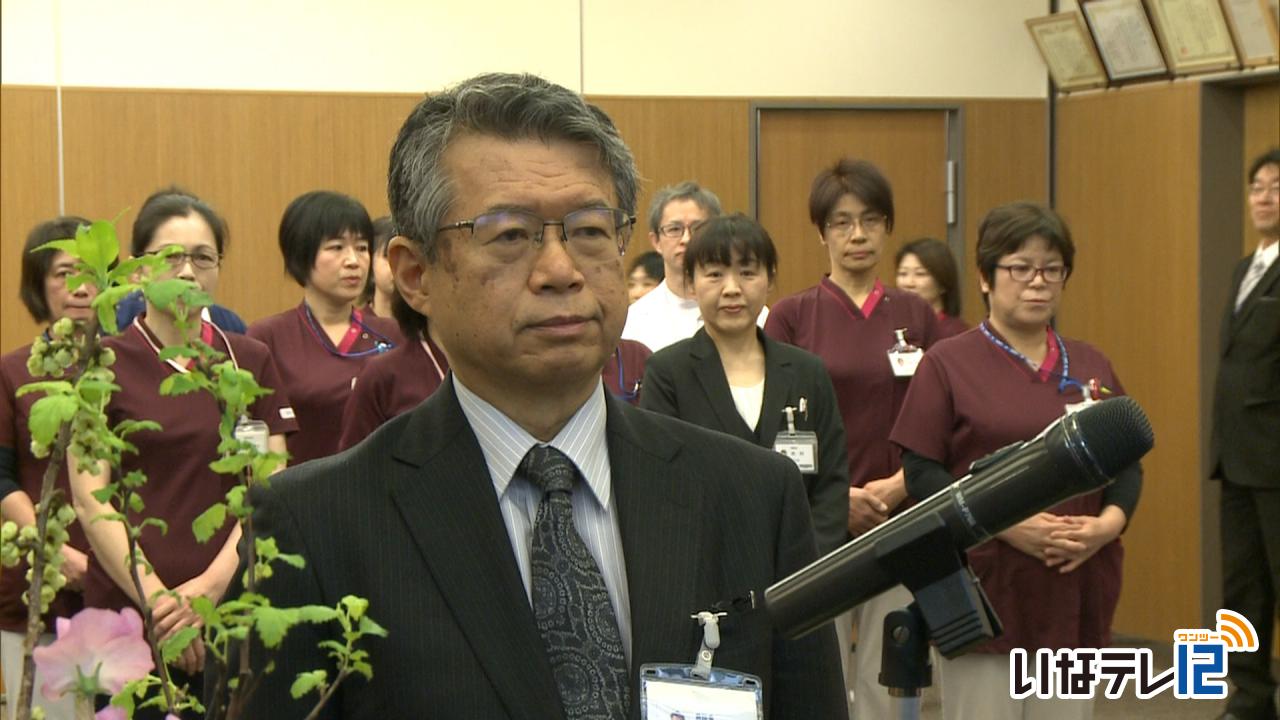

伊那中央病院の新院長に本郷さん

伊那市の伊那中央病院の新しい院長に、信州大学医学部附属病院の院長を務めた伊那市高遠町出身の本郷一博さんが就任しました。

1日は、伊那中央病院で任命式が行われ、運営する伊那中央行政組合の白鳥孝組合長から本郷さんに辞令が手渡されました。

本郷さんは、伊那市高遠町出身の65歳です。

伊那北高校を卒業後信州大学医学部に入学。

卒業後は、信大医学部附属病院など県内外の病院で脳神経外科医として勤務しました。

平成26年度から3年間、信大付属病院で院長を務めました。

就任の挨拶で本郷さんは、「950人の職員全員が同じ方向を向いて、地域に密着した医療の実現に取り組んでいきたい」と話していました。

白鳥組合長は、「温厚な人柄と持ち前のリーダーシップで、医師の確保や技術のレベルアップを図り、今以上に信頼が寄せられる中核病院となるよう取り組んでほしい」と話していました。

-

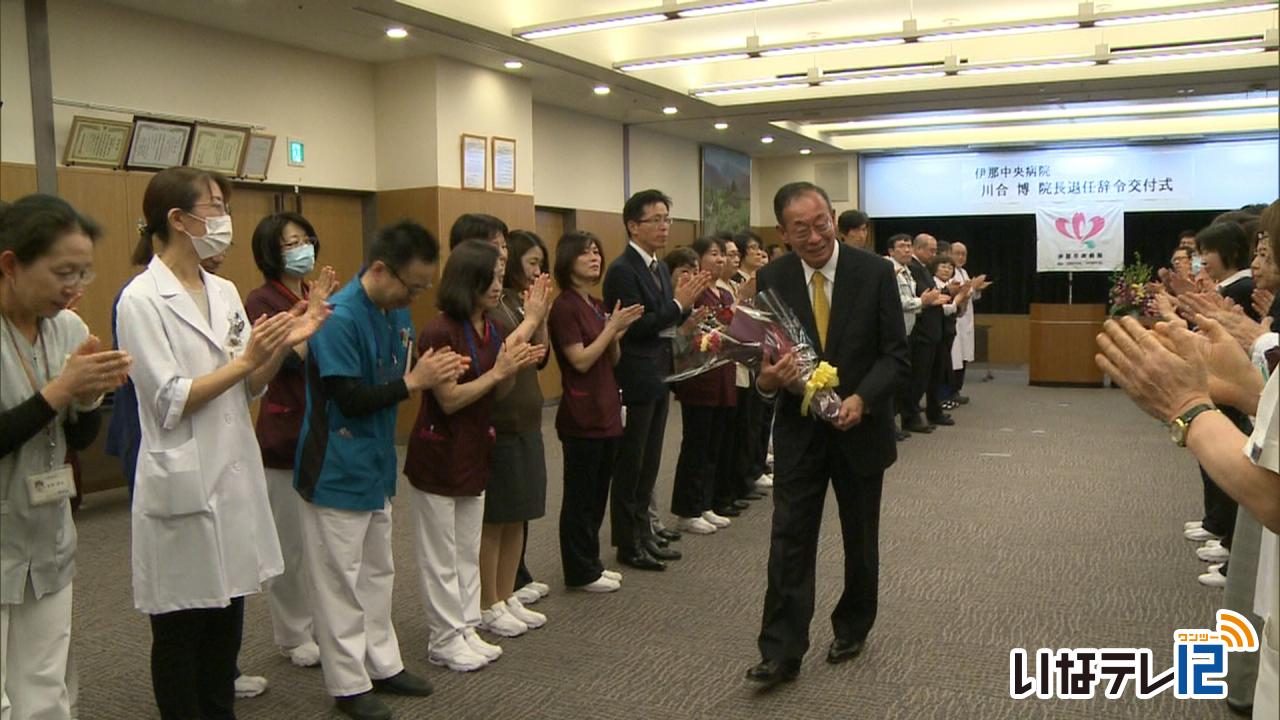

伊那中央病院 川合院長退任式

平成22年から8年7か月にわたり伊那中央病院の院長を務めた川合博さんの退任式が今日行われました。

30日は、伊那中央行政組合の白鳥孝組合長から川合さんに退職辞令が手渡されました。

川合さんは「満足感と達成感、感謝の気持ちでいっぱいです。職員の力を合わせ英知を結集すればさらに良い病院になると信じています」と職員に感謝していました。

白鳥組合長は「地域住民にとってこれ以上ない安心の財産を築いていただき感謝します」と話しました。

川合さんは現在70歳で、平成22年から8年7か月にわたり院長を務め、医師の確保や経営の改善に尽力しました。

なお、4月1日からは信州大学医学部付属病院の、脳神経外科が専門の本郷一博さんが院長に就任します。

-

大泉・北原の防災拠点が完成

南箕輪村消防団の大泉・北原地区の新しい屯所が完成し、24日に竣工式が行われました。

この日は、消防団や地区の関係者などおよそ100人が出席しました。

式では新しい屯所にポンプ車が入庫し、参加者が祝いました。

村消防団第5分団第1部(大泉・北原)では、これまで使っていた屯所が昭和50年に建てられ老朽化が進んでいたことや耐震基準を満たしていなかったことから、去年8月から工事が進められていました。

延床面積およそ150㎡の鉄骨平屋建てで、車庫のほか、研修室や地区の自主防災組織の倉庫も併設されています。

総事業費は4,590万円となっています。

唐澤茂大泉区長は「地域と消防団を結ぶ防災拠点として活用していきたい」と話していました。

南箕輪村消防団第5分団第1部では、新年度から屯所を使うということです。 -

ありがとうプロジェクト報告会

不用品を集めて発展途上国の教育支援に役立てる取り組み「ありがとうプロジェクト」を行っている伊那市や南箕輪村などの企業は19日、伊那中学校で支援活動の報告会を開きました。

この日はありがとうプロジェクトのメンバーが伊那中を訪れ、現地の映像を見ながら報告をしました。

ありがとうプロジェクトは伊那市のリサイクルマートNEW伊那店と南箕輪村の丸中産業、東京都の鈴可の3社が2年前から行っている活動です。

廃棄物として出されるものやリサイクルで持ち込まれる中古品の中から使える品を集め、カンボジアに送って教育支援をしています。

伊那中ではおととし、何か協力できないかと、家庭で使わなくなったものを文化祭で集め、トラック1台分ほどの物資をプロジェクトのメンバーに渡しました。

今年2月、メンバーがカンボジアを訪れ、初めて子ども達に直接物資を届けました。

現地では、子ども達とサッカーなどをして交流もしたということです。 -

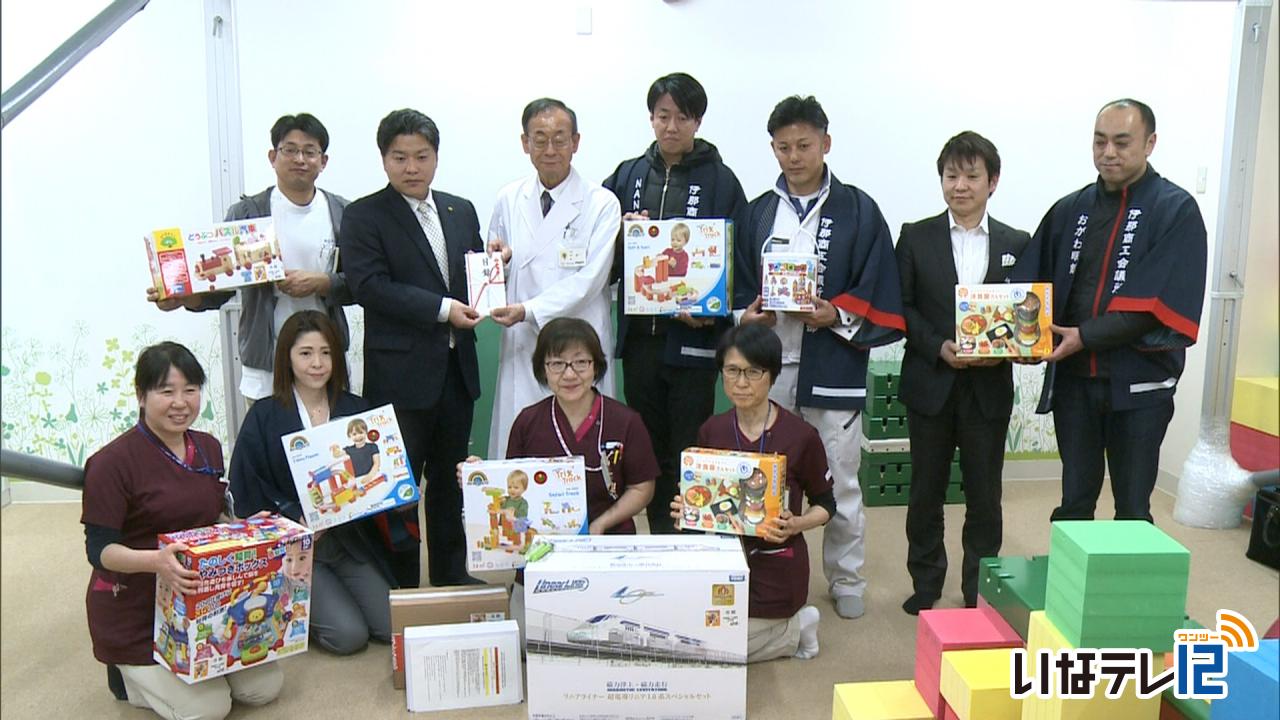

商議所青年部が伊那中央病院におもちゃ贈る

伊那商工会議所青年部は伊那中央病院でリハビリを行っている

子どもたちに喜んでもらおうと14日おもちゃを贈りました。

14日青年部の8人が伊那中央病院におもちゃを届けました。

青年部は去年10月に市街地活性化イベントとしてハロフェスを

開催しそのなかで募金活動を行いました。

集まった募金と青年部などの寄付を加え10万円相当のおもちゃを伊那中央病院に贈ったもので去年に続き2年目の取り組みです。

おもちゃは小児リハビリテーション室に置き子どもたちに楽しんでもらうということです。

贈られたおもちゃの中にはハロフェスで作ったリニア中央新幹線の模型もあり伊那中央病院では院内に飾るということです。

-

南箕輪村消防団 大会実施1年間検討

南箕輪村は、消防団が夏に実施しているポンプ操法・ラッパ吹奏大会について、来年度1年間、団員の中で大会を実施するかどうかを含めて検討するとの考えを、12日に示しました。

これは、この日開かれた村議会3月定例会で唐木一直村長が議員の質問に答えたものです。

上伊那地域では、今年に入り辰野町と箕輪町の消防団が、団員に負担がかかり、団員確保の支障になるとして大会の取りやめを発表しています。

南箕輪村消防団では、来年度の大会について開催を決めていますが、来年度1年間、団員の中で大会を実施するかどうかを含め、検討するということです。

また、年間行事についても、より効率的な実施を検討していくとしています。 -

大地震に備え防災研修会

今後起こると予想されている南海トラフ地震などの大地震に備えた防災研修会が2日伊那市のいなっせで開かれ、伊那と木曽の自主防災組織などが発災時の対応について理解を深めました。

研修会には、伊那と木曽地域の自主防災組織の役員や消防団、自治体職員など120人が参加しました。

研修会では、都市防災学が専門で各地で防災教育を行っている坪井塑太郎さんが長野県の地形の特性を交えながら災害時の対応について話をしました。

研修会は国から南海トラフ地震の地震対策推進地域や、首都直下地震の緊急対策区域に指定されている長野県の36の市町村で作る協議会が毎年開いているものです。

研修会は今年初めてワークショップ形式で行われました。

上伊那地域で震度7の地震が発生して3日経過しているという想定で、時間の経過に沿って出てくる困りごとについて意見を出し合っていました。

-

中央病院 消化器内科・腎臓内科拡充

伊那中央病院は、消化器内科・腎臓内科の診察室を拡充し、4月中旬から運用を開始する予定です。

1日伊那中央病院運営審議会が開かれ、本館の改修工事について説明がありました。

伊那中央病院は、2017年に完成した北棟への機能移転に伴い、空きスペースとなっている本館の改修事業を進めています。

消化器内科と腎臓内科は本館の旧健診センター・内視鏡処置室があった場所に整備されるものです。

消化器内科は拡充、腎臓内科の診察室は新設となります。

それぞれ医師の増員に伴い行われるもので、3月中に工事を終え、4月中旬から運用を開始する予定です。

また、今年度の事業収支見込みが6億2,300万円の赤字となる見通しであることが報告されました。

赤字の理由について伊那中央病院では、北棟の減価償却の影響や職員数増による人件費の増加が原因だとしています。

-

伊那中央病院の新院長に本郷一博教授

伊那中央病院の川合博院長が今年度で退任することにともない、新たに信州大学医学部付属病院の本郷一博教授が院長に就任することが25日分かりました。

本郷教授は1953年生まれの65歳で伊那市出身です。

伊那北高校を卒業後、信州大学医学部に進み現在は信州大学医学部脳神経外科教授です。

これまでに信州大学医学部付属病院の病院長などを歴任し専門は

脳腫瘍の外科治療などで新院長就任は4月1日です。

262/(木)