-

信州みのわ花街道推進協議会 熊本地震の義援金届ける

信州みのわ花街道推進協議会は、熊本地震の被災地への義援金3万234円を、9日、箕輪町へ届けました。 唐澤荘介会長が役場を訪れ、白鳥政徳町長に義援金、3万234円を手渡しました。 信州みのわ花街道推進協議会では、箕輪町の県道与地辰野線沿線でハナモモの育成を行い、ウォーキングなどを楽しむ「花街道まつり」を毎年行っています。 今年は、上古田公民館前に募金箱を設置したところ、イベント参加者などから3万234円が集まったという事です。 義援金は、箕輪町役場に届けられた他の義援金と一緒に被災地へ届けられるという事です。

-

箕輪町議会があす募金活動

箕輪町議会は熊本地震の復興支援として7日、町内の大型店で募金活動を行います。 6日、木村英雄議長と唐澤千洋副議長が箕輪町役場で記者会見を開き協力を呼びかけました。 募金活動はベルシャイン伊北店と箕輪店、イオン箕輪店の3店舗で行い、日時は7日、午前10時から11時半までです。 町議会議員15人が3店舗に分かれ募金を呼びかけることにしていて目標は10万円以上としています。 町議会では集まった募金に議員の支援金を合わせて熊本と大分の義援金口座に振り込むことにしています。

-

ふくじゅ園利用者招きお花見

伊那市の西春近自治協議会などは、地元のデイサービスセンター春富ふくじゅ園のお年寄りを招き、お花見を、27日行いました。 お花見は、西春近自治協議会などが250本の桜を植樹するなど整備している細ケ谷グラウンド近くの伊那スキーリゾートで行われました。 ふくじゅ園のお年寄り17人ほどが招かれ、マジックショーや笛の演奏などを楽しみました。 笛は、伊那市で生まれた木の楽器「ユカイナ」です。西春近の民生委員も混ざって曲を演奏し、参加者が口ずさんでいました。 また、10月に御柱祭が行われる西春近諏訪形の木遣り班がアトラクションを行いました。 一人一人が木遣りを披露すると、お年寄りも一緒に手をあげて声をかけていました。

-

伊那中央ロータリークラブが3団体に助成金贈呈

伊那中央ロータリークラブは信州大学農学部の留学生を支援している信州農林科学振興会など3団体に助成金を贈呈しました。 助成金は19日に伊那市内で開かれた創立記念例会で贈呈されました。 伊那中央ロータリークラブは昭和62年に発足し、国際交流や、青少年活動の支援などの社会奉仕活動を行っています。 記念例会では、信州農林科学振興会へ42万円、ボランティア活動などをしている伊那西高校インターアクトクラブへ20万円、アルプスい~なちゃんソフトボールクラブへ5万円の助成金が贈られました。 伊那中央ロータリークラブの中川博夫会長は「活動を続けていけるのは、地元の皆さんの協力のおかげ。奉仕事業を拡大できるようこれからも取り組んでいきたい」と話していました。

-

熊本へ支援物資

地震が相次いでいる熊本市へ、20日、上伊那・諏訪・木曽地域から支援物資が送られました。 この日は、伊那市荒井の旧伊那消防署敷地内で積み込み作業が行われました。 熊本地震への支援については、長野県市町村災害時相互応援協定に基づき、全県で対応しています。 調整の結果、今回上伊那からは伊那市と駒ヶ根市から物資を送ることになりました。 熊本では、アルファー化米の要請があったということで、伊那市から4000食、駒ヶ根市から6000食が提供されました。 アルファー化米は熱湯または水を注ぐだけで食べられる非常食です。 旧伊那消防署には、諏訪や木曽からの支援物資も集められ、トラックに積み込まれました。 諏訪からは3780食、木曽からは、2000食分が用意されました。 なお、駒ヶ根市の養命酒から500ミリリットルの水1万本も提供」されています。 職員らは、手早く荷物を積み込んでいました。 運搬は、県トラック協会に県が委託していて、全線、高速道路を使って熊本まで物資を運ぶということです。 出発したトラックは、21日の早朝には熊本に到着する予定で、物資が集められている熊本県民総合運動公園へと運ばれることになっています。

-

北部保育園で絵本読み聞かせ

南箕輪村の北部保育園で21日にボランティアによる絵本の読み聞かせが行われました。 読み聞かせを行ったのは、村内の目の不自由な人向けに朗読を行っている朗読の会のメンバー6人です。 園児は年少、年中、年長の各クラスに分かれ、話を楽しみました。 南箕輪村では地方創生事業の一環として600万円をかけて園児の為の絵本およそ1500冊を購入し、保育園各クラスに本棚を設置しました。 「地域全体で子育てに関わっていきたい」としていてこれから月に1か所ずつ村内の保育園で絵本の読み聞かせが行われます。

-

小松実治さん、ゆめわーく 熊本県へ義援金

伊那市御園で養蜂園を営む小松実治さんと、障がい者社会就労センターゆめわーくは、21日、熊本地震の被災地へ義援金5万3千円を贈りました。 小松さんと、ゆめわーくの北林清子施設長、利用者が、伊那市社会福祉協議会の伊藤隆会長に義援金5万3千円を届けました。 ゆめわーくでは、小松さんからの受注で蜂の巣箱を作っています。毎年この時期、そのお礼にと小松さんが施設に120パックほどのいちごを贈っていますが、今年は、被災地へ義援金を贈ろうと小松さんから提案がありました。 施設の利用者も同じ気持ちだったという事で、この日、社協に義援金を渡しました。 届けられた義援金は、赤い羽根共同募金の熊本県共同募金会を通じて被災地に届けられるという事です。

-

ナイスハートバザールin伊那

南信地区の障害者支援施設の自主製品が並ぶナイスハートバザールin伊那が、16日と17日の二日間、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。 バザールには、南信地区の17の施設が出店し、手芸品やアクセサリー、お菓子などの自主製品を販売しました。 今年は初めて、農業と福祉が連携した「農福連携マルシェコーナー」が設けられ、利用者が栽培した野菜や、農産物加工品が並びました。 飲食コーナーでは、飲むゼリーやコーヒーなどが販売され、訪れた人が味わっていました。 ナイスハートバザールは、障害者の工賃アップにつなげようと、長野県セルプセンター協議会が毎年行っていて、今年で5年目です。 ナイスハートバザールは明日も午後4時までベルシャイン伊那店で行われます。 17日午後2時からは、伊那西高校吹奏楽クラブ・合唱クラブが演奏を披露します。

-

聴導犬・介助犬訓練士めざし3人入学

日本聴導犬・介助犬訓練士学院の第8期生の入学式が8日宮田村の日本聴導犬協会で行われました。 今年度入学したのは、諏訪市出身の伊藤未貴さん、埼玉県出身の亀田愛子さん、飯田市出身の久保田莉奈さんの3人です。 全員が前の職業をやめての挑戦です。 寮生活を送りながら1年間座学や各種訓練を経て、聴導犬・介助犬准訓練士の資格取得を目指します。 森本尚武学院長は「これからの社会への貢献は、夢を実現するみとから始まる。挫折しそうな時は、励まし合って乗り切ってほしい」と激励しました。 3人には、先輩からユニフォームなどが手渡され、決意をあらたにしました。 今年は、入学希望者が30人で、書類選考や学科、実技試験の結果3人が合格しました。 3人は、資格取得後、聴導犬協会での勤務を希望しています。

-

児童養護施設に本寄贈

伊那市の広告代理店アドコマーシャル㈱では毎年県内企業に呼びかけ児童養護施設などに本を贈る活動を行っています。 3月28日に伊那市のたかずやの里で贈呈式が行われました。 贈呈式では、この活動に賛同する企業代表の㈱キタノヤ電器の北原國人社長から長野県児童福祉施設連盟の鎌原正行会長へ本が手渡されました。 この企画は、本を通して子供たちに想像力を育んでもらおうと始まったものです。 7回目となる今年は、県内の企業97社が賛同し、23か所の児童養護施設などにおよそ400冊の絵本や図鑑などが贈られました。 この企画を行っているアドコマーシャル㈱では、活動をより多くの人に知ってもらい支援の輪を広げていきたいとしています。

-

伊那中央ロータリークラブ 野鳥の看板寄贈

伊那中央ロータリークラブが南箕輪村に野鳥の看板を寄贈しました。 29日に看板が設置されている大芝高原で除幕式が行われ関係者などおよそ20人が出席しました。 この看板は、野鳥を通して自然をより身近に感じてもらおうと伊那中央ロータリークラブが寄贈したもので大芝高原内に生息する野鳥24種類が紹介されています。 写真の下には見られる時期や食べ物、鳴き声についても書かれています。 伊那中央ロータリークラブでは、看板設置が野生動物が生息する豊かな自然について考えるきっかけになってもらいたいとしています。

-

新人看介護研修会

これから新しく看護や介護の現場で働く予定の人たちを対象にした新人看介護技術研修が15日に伊那中央病院で開かれました。 この日開かれた研修には、病院などの医療施設への就職を前にした看護学校の卒業生27人が参加しました。 講師は専門知識の豊富な認定看護師が務めました。 研修はメディカルシュミレーションセンターで行われ、カテーテルの挿入や採血技術などの6つのテーマで基本的な技術を学びました。 参加者はグループに分かれて各テーマをローテーションしながら実技演習しました。 伊那中央病院が、今回のように就職を前にした人たちを対象にした研修を開くのは初めてです。 担当者は「不安を解消して自信を持って仕事に就けるようこれからもサポートしていきたい。」と話しています。

-

伊那中央病院 里帰り出産受け入れ再開へ

伊那中央病院は現在中止している里帰り出産の受け入れについて今年7月1日以降の分娩を予定している人を対象に再開する方針です。 これは25日伊那市役所で開かれた伊那中央行政組合議会全員協議会で川合博院長が報告したものです。 受け入れ再開は、来年度から伊那中央病院で医師が1人増えるほか平成22年と27年に駒ヶ根市と伊那市で民間の産婦人科の病院が開院したことによるものです。 増員となる医師は信大病院からの派遣でこれによりこれまで常勤医3人嘱託1人から常勤医4人嘱託1人となります。 伊那中央病院では分娩件数の増加にともない平成20年4月から里帰り出産の受け入れを中止してきました。 分娩件数のピークとなる平成20年度は年間1170件でしたがその後改善傾向となり平成27年度は2月までで711件となっています。 伊那中央病院の里帰り出産の受け入れは、7月1日以降に分娩を予定している人が対象で5月ごろから妊婦検診を開始するとしています。

-

小さな親切運動で車いす寄贈

小さな親切運動上伊那支部は、発足20周年を記念して、伊那市社会福祉協議会などに、車いすを寄贈しました。 17日は、小さな親切運動上伊那支部の山田 益(ます)支部長らが、伊那市福祉まちづくりセンターを訪れ、市社会福祉協議会の伊藤隆会長に車いす5台を送りました。 小さな親切運動上伊那支部は、平成7年に設立し、現在は78事業所が加盟しています。 5年ごと、記念事業を行っていて、今回、上伊那8市町村の社協に、合わせて20台の車いすを送りました。 伊那市社協では、車いすを市内4つのデイサービスセンターで活用するということです。

-

買い物弱者支援 情報と課題共有へ

移動販売の事業者や地域、ボランティアなどが情報を共有し一体となって買い物弱者対策に取り組むネットワークの初会合が22日伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。 買い物弱者支援ネットワークは伊那市社会福祉協議会の呼びかけで開かれ、市内で移動販売を行う団体や民生児童委員、市の職員などおよそ40人が参加しました。 参加者は、手良、富県、高遠町、西箕輪の4つのグループに分かれ、現状や今後の支援の在り方について意見を出しました。 民間事業者による移動販売が実施されている西箕輪の住民からは「移動販売の日時や場所の周知が住民に届いていない」との意見が出されていました。 事業者からは「周知には区や行政の協力が必要で、地域との関わりづくりが課題だ」と話していました。 富県のグループでは、地区内に商店があればお年寄りは気軽に行け交流の場になると話していました。 市内の高齢者の人口はおよそ2万人で、このうち高齢者の一人暮らしは3417世帯あり年間におよそ200世帯のペースで増加しているという事です。

-

宅老所「おらほ」移転で内覧会

NPO法人はるちかが運営する伊那市東春近の宅老所「おらほ」の内覧会が20日開かれました。 宅老所「おらほ」は平成14年に伊那市東春近中組区で開業し、建物が手狭になったため同じ中組区内の広い建物に移転することにしました。 入口は車で乗り入れができるスペースを確保し大きな雨よけが設置されています。 車いすで中に入れるように玄関の横にはスロープが設けられました。 居間は20畳のスペースが確保され体力をつけるための訓練室として活用されるほかカラオケの機材も完備されています。 建物の中は転倒防止のため段差のないバリアフリーとなっています。 浴室は座ったままの状態で入浴できる器具を取り付けました。 トイレも手すりをつけ万一に備えて職員を呼び出す非常ボタンが設置されています。 宅老所「おらほ」は28日から利用が始まり、健康チェックや入浴、食事ができるほか季節の行事や地域住民との交流も行われるということです。

-

長谷暮らし座談会

伊那市長谷地区の課題について福祉の観点から考える「長谷暮らし座談会」が16日、気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。 この日は、長谷地域社協や区長など、30人ほどが参加し、「高齢者の交通手段」「雪かき」「住民同士の交流」の3つのテーマで話をしました。 長谷地区では、去年秋に、地域ごとの課題を抽出するための調査を行いました。 少子高齢化に伴い、今回の座談会のテーマとなった3つの課題が浮かび上がってきました。 高齢者の交通手段では、「福祉有償運送などを行っているが、運転手も高齢化してきている」などの話がありました。 雪かきでは、「雪かき機を導入しても操作する人がいない。雪が降ると出かけられなくなる高齢者もいる。住民同士の助け合いのルールを見直す必要がある」といった意見が出ました。 長谷には7つの地区がありますが、そのうち4地区は、高齢化率が50%を超えています。 長谷全体でも高齢化率は40%となっていて、伊那市内のなかでも高い高齢化率となっています。 長谷総合支所では、課題を共通認識にして、助け合い・支えあいの地域づくりを改めて進める必要があるとしています。

-

児童に読み聞かせ グループ表彰

富県小学校で児童に読み聞かせを行うボランティアグループ「おはなしたまて箱」は、長年の活動が評価され、伊那市子ども会育成会連絡協議会から表彰されました。 15日に伊那市役所で開かれた総会の中で表彰式が行われました。 式にはおはなしたまて箱を代表して田畑智子さんと仲村淳子さんが出席し、協議会の倉澤邦弘会長から表彰状が手渡されました。 おはなしたまて箱は2006年から富県小学校で月に1回読み聞かせを行っています。 きっかけは、学校司書からの呼びかけで、最初は田畑さんら3人で始めました。 現在は保護者を中心にメンバーが増え9人で活動しています。 協議会では、今後も活動を続けて富県地域の子どもの教育のために頑張って欲しいと期待しています。

-

高遠中学校がさくらの里に車椅子寄付

伊那市高遠町の高遠中学校は、福祉活動の一環として車椅子を特別養護老人ホームさくらの里に贈りました。 14日に贈呈式が高遠中学校で行われました。 式では、生徒から、目録と車椅子の写真パネルがさくらの里の西村安司施設長に贈られました。 生徒会長の林龍之介くんは、「先輩方から引き継いできた活動が地域に役立っていることが嬉しい。」と話しました。 高遠中学校では、年に3回町の人たちからアルミ缶を回収し、それを換金したお金で車椅子をさくらの里へ贈っています。 学校では、今後もこの活動を続け、町の福祉に貢献していきたいとしています。 さくらの里からは、お礼に図書券2万円分が贈られました。

-

災害関係功労者表彰

去年9月に関東・東北地方をおそった豪雨被害への災害対策支援で貢献のあった南信地域の土木関係会社に2月23日、国土交通省から感謝状が贈られました。 今回感謝状が贈られたのは、伊那市の池田建設株式会社、守屋建設株式会社、箕輪町の浅川建設工業株式会社など、豪雨災害の復旧支援に南信地域から派遣された土木関係会社11社です。 天竜川上流河川事務所の中谷 洋明所長から伝達を受けました。 去年9月に関東・東北地方で起こった記録的な大雨では鬼怒川の堤防が決壊するなど、甚大な被害が出ました。 11社は9月10日から18日にかけて現地に赴き、ポンプ車による排水作業で、市街地に流れ込んだ水を河川に戻し、被災地の復興に貢献しました。 中谷所長は、「皆さんの働きは感謝状一枚で表しきれるものではない。土木技術はすぐに評価されるものではないが、地域住民を守り、自分の子供や孫が笑顔になることを願って仕事に励みましょう」と呼びかけていました。

-

地域医療構想の実現に向けて 上伊那で初会合

「地域医療構想」の実現に向けて、上伊那地域の医療の現状や課題などについて話し合う上伊那医療圏地域医療構想調整会議が発足し7日、伊那市のいなっせで初会合が開かれました。 地域医療構想は、患者が必要とする医療体制を整えるため、団塊の世代が75歳以上となる平成37年の病床の必要量などを把握するものです。 上伊那は、人口10万人あたりの病床数が713床で、県の平均965床と比べ252床少なく、県内10圏域で最も少ないということです。 この日の会議には、上伊那地域の医療や福祉関係者など26人が出席しました。 会議では意見交換が行われ、委員からは「市街地から外れた医療体制の整っていない地域は、医者の回診を望んでいる声が多い」「他の地域へ患者が行かなくても済むように常勤の医師の体制を整えることが必要だ」といった意見がありました。 県では、上伊那を含めた10圏域の意見をまとめ、平成28年度中に「地域医療構想」を策定する計画です。

-

故・河手禎さんより箕輪町に寄付

箕輪町出身で去年3月に亡くなった河手禎さんから箕輪町へ教育振興のために750万円と書籍7,000冊が寄付されていたことがわかりました。 教育振興のために使って欲しいという河手さんの遺言により去年末に寄付されました。 河手さんは箕輪町松島出身で、父親は元箕輪町教育委員長です。 伊那北高校から早稲田大学に進み、卒業後は株式会社学習研究社に入社しました。 定年退職後は、民俗学を生涯のテーマに全国各地に足を運び、その間に関連書籍を集めました。 遺言により民俗に関する書籍も寄贈されました。 河手さんの寄付は2月22日に開かれた記者会見で報告されたもので、町では「教育のために使って欲しいという故人の遺志に沿う形で活用を検討していきたい。」としています。

-

3.11の集いinいな 陸前高田市の様子を聞く

「 3.11の集いinいな」が5日伊那市のタウンステーション伊那まちで開かれ、参加者が壊滅的な被害を受けた岩手県陸前高田市の復興の様子を聞きました。 会場ではろうそくがともされ、参加者が黙とうをしました。 岩手県陸前高田市議会副議長の及川修一さんがタウンステーション伊那まちを訪れたほか、陸前高田市の山田壮史都市整備局長と災害FMのパーソナリティを務めた阿部裕美さんが現地からテレビ電話で参加しました。 及川さんは、陸前高田市の被災状況について、「最高で高さ17.6メートルの津波が来て、1,550人が亡くなり、建物は1件も残らないような状況でした」と説明しました。 山田都市整備局長は、「防潮堤の整備や盛り土(つち)で津波を防ぐとともに、津波がきても避難しやすい道路を整備し、多重防災という考えでまちづくりをしています」と話していました。 阿部さんは、「5年たってやっと、先がイメージできるようになってきました」と話していました。 集いは復興の現状と課題について語り合おうと、伊那市民有志でつくる実行委員会が2012年から毎年開いています。

-

伊那ロータリー顕彰丸田さん

伊那ロータリークラブは、長年地域の環境美化活動に貢献したとして、伊那市高遠町の丸田 武男さんにロータリー顕彰を送りました。 18日は、伊那ロータリークラブの小坂(おさか)樫男(かしお)会長から、丸田武男さんに顕彰が贈られました。 現在77歳となる丸田さんは、南箕輪中学校の校長を最後に、教職を退職した後ごみ拾いを始めました。 高遠市街地から始め、高遠大橋から小原、白山トンネル周辺まで範囲を広げ、週4日ほどごみを拾っています。 ごみ拾いは、17年間続いています。 丸田さんは、「教え子たちのごみを拾う姿に影響を受けた。健康のために歩くついでにごみを拾っている」と話していました。 伊那ロータリークラブでは、地域に貢献した人を毎年顕彰していて、今回で37回目となります。

-

シニア大学伊那学部 97人が卒業

高齢者の社会参加をすすめる長野県シニア大学伊那学部の卒業式が、19日伊那市のいなっせで行われました。 今年度、伊那学部を卒業するのは、2年間の課程を修了した97人です。 シニア大学は、県内在住の60歳以上の男女を対象に、高齢者の社会参加や生きがいづくりを図ろうと長野県長寿社会開発センターが行っているものです。 伊那学部では、医療・健康に関する教養講座や、趣味の活動を広げる実技講座など、2年間でおよそ60時間学んできました。 在校生を代表して、小松寛さんは「これからは体力、気力を持って仲間づくり・健康づくりなど人生を謳歌してください」と述べました。 卒業生を代表して守屋武夫さんは「小さなことでも社会のためにやるということを学んだ。今後は、学んだことを地域で活かし自主自立の思いを持ち続けることを誓います」と述べました。 今年度の卒業生の平均年齢は69.2歳で、最高齢は男女共に81歳です。

-

カフェタイズ 福祉施設で出張カフェ

伊那市西町のカフェタイズは、福祉施設の利用者にワッフルやコーヒーを味わってもらおうと、14日、出張カフェを行いました。 14日は、カフェタイズのスタッフが伊那市東春近の特別養護老人ホームみのりの杜を訪れ、利用者とその家族にコーヒーやワッフルを提供しました。 施設で暮らすお年寄りにいつもとは違う雰囲気の中で食事を楽しんでもらおうと、初めて企画しました。 ワッフルは、利用者には無料で、家族には300円ほどで提供しました。 利用者は、家族との会話を楽しみながらカフェの雰囲気を満喫していました。 みのりの杜の髙坂達博施設長は、「普段外出できない方にも地域を感じてもらえるいい機会になったと思う」と話していました。

-

伊那市の境区応急手当普及員会が初の体験型講習会

火傷や骨折など大けがをした際の応急手当の方法を指導している伊那市境区の応急手当普及員会は、災害時に備え地域住民を対象にした体験型講習会を14日に初めて開きました。 境区の組長58人と区の役員が参加し、骨折した際の固定方法や止血方法など応急手当ての講習を受けました。 去年9月に発足した「境区応急手当普及員会」が初めて企画したものです。 これまで上伊那広域消防本部の応急手当普及員として個別に活動してきましたが、今回初めて区の組長を対象にした講習会を企画しました。 講習会は地域のリーダーに正しい状況判断能力や対応力を身につけてもらい災害に備えようと開かれました。 この他、正しく情報を伝えるための伝言ゲームなども行いました。 境区には507世帯約2千人が暮らしているという事です。 普及員会では、今後、全ての区民が参加できるよう、組ごとに普通救命講習会などを開いていく計画です。

-

福祉施設でボランティアコンサート

松本市出身のシンガーソングライター葦木美咲さんのコンサートが7日、伊那市美篶の複合福祉施設みぶの里で開かれました。 葦木さんは1985年生まれの30歳で県内を中心に活動しています。 複合福祉施設みぶの里利用者の家族からの紹介によりボランティアでコンサートを開きました。 コンサートでは下諏訪町木遣保存会会員作詞で葦木さん作曲の「御柱」を披露し会場は一体感に包まれていました。 みぶの里には利用者と一般およそ100人が集まり葦木さんの歌を楽しんでいました。

-

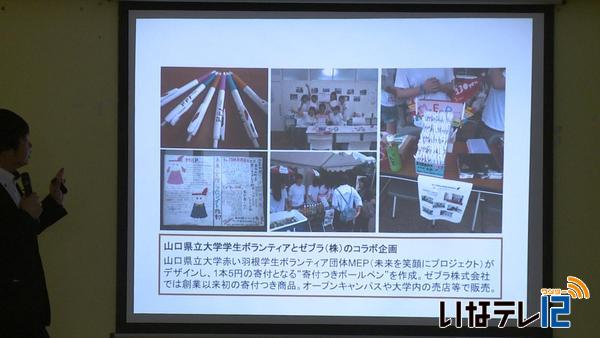

企業活動を募金に還元する仕組みづくり考える

伊那市社会福祉協議会は企業活動と社会貢献を結びつけ、企業の利益の一部を赤い羽根共同募金に還元する取り組みを始めます。 企業が利益の一部を赤い羽根共同募金に寄付するとともにそれを売上アップにつなげようというセミナーが11日伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれました。 セミナーは赤い羽根共同募金の業務委託を受けている伊那市社会福祉協議会が開いたものです。 講師は社会貢献と企業の売上アップの相乗効果について研究している地域福祉ファンドレイジングネットワーク代表理事の久津摩和弘さんが務めました。 久津摩さんは文具メーカーのゼブラ株式会社と大学のボランティアグループの共同企画を例にあげ「1本買うと5円の寄付となるボールペンを大学内で販売した。購入者はボールペンを買うことで社会貢献ができメーカーも販売により社会貢献ができる。また福祉事業者はそれを活用資金にあてることができるので相乗効果につながる。」と話していました。 セミナーには民間企業や福祉関係者などおよそ20人が集まり、講師の話しを熱心に聞いていました。 セミナーを開いた伊那市社協では企業活動を赤い羽根共同募金に還元する仕組みづくりに取り組みたいとしています。

-

シニア世代活躍支援 マッチングイベント

活動の場を求めるシニア世代と受け皿となる地域の団体が参加する地域づくり出会いの広場が12日伊那市で開かれました。 地域づくり出会いの広場は、長野県長寿社会開発センター伊那支部などが初めて開きました。 活動の場を求めるシニア世代は、150人、その受け皿となる団体や企業は上伊那を中心に県内各地から33にのぼりました。 おおむね60歳以上のシニア世代がボランティア活動などで積極的に社会参加できるよう、希望する人とその活動を求める人のマッチングをはかろうというものです。 参加したシニア世代の人たちは、積極的にそれぞれのブースをまわり活動内容などを聞いていました。 各団体のプレゼンテーションでは、「野菜づくりの好きな人を求めています。」「子どもが好きな人を求めています。」などとそれぞれが必要とする人物像を紹介しました。 主催者は、「シニア世代が社会参加するにあたり、情報が少なくうまく機能していない。何かを始めたいと考えている人のきっかけづくりにしてほしい。」と期待していました。

22/(月)