-

ガールスカウト 5人が入団

ガールスカウトの伊那支部にあたる長野県第26団の今年度の入団式が10日、伊那市の伊那公民館で行われました。 入団式では保育園の年長にあたるテンダーに4人、小学校低学年にあたるブラウニーに1人が入団しました。 入団者は齋藤雅子副団委員長からチーフを巻いてもらいました。 ガールスカウト伊那支部は、伊那市と南箕輪村の園児から高校生が団員として活動していて、この日の入団者を入れて、全部で29人です。 赤い羽根の街頭募金や、地域の清掃などのボランティア活動を通した、子どもたちの自立心向上を目的としています。 式で齋藤雅子副団委員長は、「みんなで仲良く、力をあわせて頑張ろう」と入団を歓迎していました。 ガールスカウト伊那支部では、ボランティア活動の他に、年2回ほど、キャンプも行っていて参加団員を募集しているということです。

-

伊那小に人権の花の種

法務局伊那支局や伊那市などでつくる伊那人権啓発活動ネットワーク協議会は、人権の花運動として伊那小学校に花の種とプランターを23日に贈りました。 贈呈式には、伊那小学校児童会花作り委員会のメンバー30人が参加し、協議会から代表児童に花の種が手渡されました。 この運動は、昭和57年から続いていて、花の育成活動を通して、人権思想を育んでもらおうというねらいです。 委員長の唐澤琉花さんは、「当番活動を徹底し、きれいな花を咲かせ、伊那小はもちろん、地域も笑顔で輝かせたい」と話しました。 育てた花は、学校にかざるほか地域にも配るということです。 12月には、花を育てた経過を人権フェスティバルで発表することになっています。 なお、伊那西小学校にも花の苗が贈られる予定です。

-

まっくん健康ポイント スタート

南箕輪村は検診や健康づくり教室などに参加してポイントをためると商品券と交換できる「まっくん健康ポイント事業」を22日からスタートさせました。 22日は、塩ノ井公民館で胃大腸がん検診が行われ希望者が受け付けでポイントカードを受け取っていました。 健康ポイントの対象は、村が実施する健康診断や介護予防事業、健康づくりに関する講演会等です。 参加者はそれぞれに応じた、1から3ポイントをもらえます。 ポイントを30個集めると、大芝の湯や味工房などで利用できる1000円分の商品券と交換できます。 村では、多くの人に健康づくりや介護予防の事業について関心を持ってもらおうと、今年度からこの事業をスタートさせました。

-

無茶フェス&ローメン春まつり

社会人のアマチュアプロレス団体「信州プロレスリング」の無茶フェス伊那大会が来月5日、伊那市の伊那市民体育館メインアリーナで開かれます。 信州プロレスは長野県を元気にしようと県内各地で大会を開いています。 この日は、信州プロレスリング、グレート☆無茶代表らが伊那市民体育館で記者会見を開きました。 信州プロレス旗揚げ8周年記念大会として、ゲストには元横綱の曙や、平成維震軍の越中詩郎(こしなかしろう)らが参戦し、来場者に笑顔と勇気、元気を与えたいとしています。 会場には、児童養護施設や障害者施設の子ども達を招待しているということです。 また、伊那市民体育館駐車場では、伊那ローメンズクラブによるローメン春まつりも同時開催します。 春まつりでは、ローメンや、ソースカツ丼、伊那餃子などご当地グルメの他、豪華商品が当たる宝投げのイベントも行われるということです。 春まつりの前売り券は、無茶フェスの優先入場券も付いていて一綴り1,000円となっています。 無茶フェス伊那大会とローメン春まつりは、来月5日のこどもの日に伊那市の伊那市民体育館を会場に行われ、入場は無料となっています。

-

いちご贈り感謝伝える

伊那市で養蜂業を営む小松実治さんは、伊那市社会福祉協議会の就労センターにイチゴ200パックを贈りました。 3日、小松さんが伊那市社会福祉協議会の障害者社会就労センターゆめわーくを訪れ、イチゴを手渡しました。 小松さんは、養蜂で使う蜜蜂の巣箱の一部をゆめわーくに発注しています。 イチゴのプレゼントは、その感謝のしるしにと毎年行っています。 今年も、社協の就労センターで働く障害者全員分の200パックを贈りました。 ゆめわーくの北林清子所長は、「小松さんには、いつも障害者を気にかけてもらっていてありがたい。」と感謝していました。 小松さんの蜜蜂は、イチゴハウス内での受粉などに活躍しています。

-

地域密着型特別養護老人ホームみのりの杜 事業者向け内覧会

伊那市東春近に竣工した「地域密着型特別養護老人ホームみのりの杜」で今日、介護事業者向けの内覧会が開かれました。 みのりの杜は、伊那市東春近原新田に建設され、長期・短期入所者合わせておよそ40人が生活できる施設となっています。 木造の平屋建てで、延床面積はおよそ2,000平方メートルです。 総事業費はおよそ7億円で、一部に市の地域密着型サービス拠点等施設整備補助金などが充てられています。 1ユニット10人で構成し、個室を出たところが共有スペースとなっています。 キッチンがあり、2、3人が利用できる机と個人に合わせた椅子が備えられています。 施設内には、入所者以外の人も利用できる「地域交流ホール」が設けられ、研修会や地域の行事にも使ってもらいたいということです。 みのりの杜は「地域密着型」をテーマにしていて、長期入所は市内在住者のみ、短期入所も市内在住の人を中心に受け入れるということです。 11日は10時から一般向けの内覧会が開かれる予定です。

-

町元気ポイントを「箕」へ 交換始まる

箕輪町公民館は、元気はつらつポイントを地域通貨券「箕」に交換をする地域巡回を6日からスタートさせました。 初日の6日は、沢公民館で行われました。 箕輪町公民館は、地域の長寿クラブや、70歳以上の希望者を対象に、ボランティアや健康づくりなどの活動をポイント換算していて、そのポイントを地域通貨券「箕」に交換します。 これは、箕輪町の元気はつらつ箕輪の大先輩活動支援事業の一環で、平成24年から行われています。 交換は、平成26年度の活動ポイントが対象で、上限を3,000ポイントとしています。 1ポイント1箕、1円で、500ポイント単位で交換します。 「箕」は地域通貨で、町内の飲食店や衣料店、旅行業者など加盟店114店舗で使うことができます。 訪れた人たちは、1年間の活動を記した元気ポイント手帳と引き換えに、「箕」受け取っていました。 箕輪町公民館では、「家に引き困らず、体を動かすいい機会になり、皆さんの生きがいになってきている。」と多くの参加を呼びかけています。 ポイントは、ボランティアや健康づくりの他、散歩や食事の支度、温泉に行くなど普段の生活の中で貯めることができ、全て自己申告です。 ポイントを交換する、地域巡回は6月まで各地区で、開かれることになっています。

-

伊那商工会議所青年部 福島県浪江町に義援金届ける

伊那商工会議所青年部は、福島第一原発事故により、町内全域が避難指示区域となっている福島県浪江町に、このほど義援金を届けました。 3月30日、青年部のメンバー7人が浪江町役場を訪れ、1月に行ったお笑いライブを含む1年間のイベントでの収益の一部、10万円を届けました。 青年部ではこれまで復興支援のリストバンドを販売し、その収益を毎年義援金にあてていました。 しかし、震災から4年が経ち関心が薄れ販売は厳しくなると感じた事から、昨年度からイベントでの収益を義援金にあてる事にしました。 青年部は宮城県石巻市や女川町の現在の様子を見たあと、福島県の浪江町を訪れました。 浪江町は福島第一原発事故により町内全域が避難指示区域となっていて現在は居住する事はできません。 青年部では、近く、気仙沼市にも義援金3万円を送る予定です。

-

いきいきサポーター伊那が優秀賞

体操などの指導で介護予防を推進する、伊那市のいきいきサポーター伊那が、しあわせ信州ご当地体操コンテストで1位となる優秀賞を受賞しました。 25日はいきいきサポーター伊那の原泰子会長ら7人が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 しあわせ信州ご当地体操コンテストは、「健康長寿長野県」を目指し開かれていて今年で2回目です。 3月15日には、長野県の麻績村でコンテストが行われ、生き生きサポーター伊那が、1位となる優秀賞に選ばれました。 地域への定着度や普及率、なじみやすさ、効果などを審査し、上位3団体を表彰するものです。 いきいきサポーター伊那は、ブレイン「脳」、バランス「均衡」、ボーン「骨」の3つのBを大切にした体操を披露し、それが評価されました。 会員は現在およそ40人で、月に2回ほど各地区のおたっしゃ教室などで指導しています。

-

聴導犬のお墓完成

宮田村の日本聴導犬協会に聴導犬・介助犬として貢献した犬などを葬るお墓が完成し、27日竣工式が行われました。 お墓は、供養メモリアルと名付けられ、協会の訓練施設東側につくられました。 竣工式には、協会やボランティア、里親などが参加してお墓の完成を祝いました。 日本聴導犬協会が1996年に発足してから犬12頭、ネコは2匹亡くなっていて、これまで協会長宅で骨壺が保管されていました。 協会では、インターネット募金などで個人や団体から183万円の支援を受けてお墓を完成させ、飼い主だった里親が納骨しました。 納骨をすませた東京都の大沢光彦さんは、「仲間たちと一緒に故郷で暮らせるのは幸せで、ほっとした思いだ」と亡き愛犬をしのんでいました。 お墓は、犬が走り回る公園をイメージしてつくられています。

-

たかずやの里に本届く

県内の企業が児童福祉施設に絵本を贈る子ども達に笑顔を贈ろう実行委員会は、伊那市東春近の児童養護施設たかずやの里に10冊を寄贈しました。 20日、協賛企業を代表してキタノヤ電器の北原國人社長がたかずやの里を訪れ、施設を運営するたかずや福祉会の埋橋良和理事長に絵本を手渡しました。 埋橋理事長は、「子どもの活字離れが進んでいるといわれているが、善意の絵本なので有効に活用していきたい」と感謝していました。 この取り組みは、子どもたちに絵本を読んでもらい、表現力や考える力を育ててもらおうというもので、今回で6回目です。 県内の80社ほどが協賛していて、20の施設にあわせて200冊を贈ります。 本を手渡した北原社長は、「こどもたちの生活も目の当たりにすることができた。今後も協力をしていきたい」と話していました。

-

伊那中央病院 診察順番表示システム運用開始

伊那市の伊那中央病院で、診察の順番を画面とチャイムで表示するシステムの運用が20日から始まりました。 伊那中央病院では、患者のプライバシーの保護と診察の待ち時間の有効活用を目的に、診察の順番を画面で知らせるシステムを20日から開始しました。 毎年行っている満足度調査で患者から「待ち時間が長い」との意見が多数あったことから今回導入しました。 これまでは名前で診察する患者を呼んでいましたが、このシステムにより番号とチャイム音で診察番号を知らせます。 院内の27か所に設置されていて、待合の場所によってモニターの大きさや位置を変えています。 混乱を防ぐため、しばらくは案内係りの職員を配置して声かけなどを行い患者を誘導するということです。 4月以降には、診察の順番が近づくと携帯電話で知らせる「まもなくコール」の運用も検討しているということです。

-

道路・河川愛護団体表彰

道路や河川の美化・清掃に取り組みその活動が顕著だった団体に、知事から感謝状が贈られました。 12日は、表彰伝達式が伊那合同庁舎で行われました。 道路と河川の美化清掃に取り組んだ伊那市の2団体に、伊那建設事務所の飯ケ浜 安司所長が知事の感謝状を伝達しました。 東春近の榛原県道花の会の伊藤忠朗会長と、西箕輪の大萱大清水川河川愛護会の白澤政敏会長が感謝状を受け取りました。 榛原県道花の会は、平成7年から19年にわたり、県道伊那生田飯田線の両側800メートルに花を植えています。 16人の会員が、年に22回ほど活動し、マリーゴールドやサルビアなど5千本の花を育てています。 大萱大清水川河川愛護会は、昭和49年から40年間にわたり、大清水川の2・1キロ区間の清掃や草刈りを行っています。 大萱の区長や役員を中心に、年5~6回の活動を続けています。 この表彰は、昭和44年から県が行っているもので、今年は、県内で15団体が表彰を受けました。

-

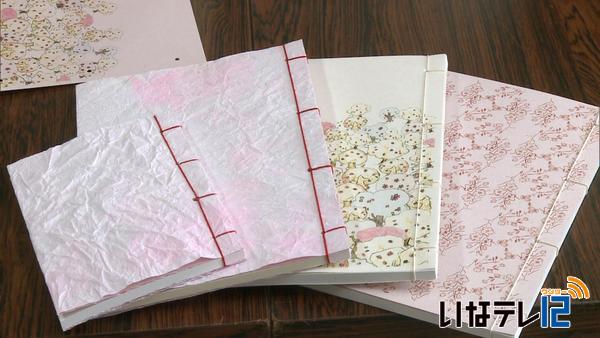

和綴じ本制作 さくら祭で販売へ

伊那市社会福祉協議会の障害者社会就労センターの施設利用者は、高遠城址公園のさくら祭での販売に向けて、和綴じ本の制作に取り組んでいます。 13日は、伊那市に工場を持ち手作り製本など扱う(有)美篶堂の上島松男会長と上島明子社長が輪っこはうす・コスモスの家を訪れ、利用者と職員に作業指導を行いました。 これは、施設利用者の工賃アップを目的に取り組んでいる「さくらプロジェクト」の一環で行われています。 プロジェクトは2年目の取り組みで、社協が独自のブランドを作りたいという思いから美篶堂に声をかけ今回コラボ商品を販売することになりました。 この日は、和紙を本の裏表紙に縫い合わせる「和綴じ」という作業を行いました。 デザインは、施設利用者が染めたものと利用者が桜をイメージしてデザインした3種類です。 ある利用者は「自分のデザインが入っていて嬉しい。ゆるみがないようにきっちり作りたい」と話していました。 和綴じ本は300冊用意する予定で、高遠城址公園のさくら祭期間中に設置される「にこにこショップ」で、1冊500円から1,000円で販売する予定です。

-

八十二銀行伊那支店で「がんを知る展」

信州がんプロジェクトに参加している八十二銀行では、がんの予防策などを知ってもらおうとパネル展を開いています。 伊那市境の八十二銀行伊那支店では、肺がんや大腸がんなどの特徴や検査方法などが載ったパネルを展示しています。 信州がんプロジェクトに参加している八十二銀行では毎年県内の支店が持ち回りでパネル展を開いています。 展示では、がんになった肺や乳がんの触診の模型があり、実際に触れて予防策などを知ることができます。 パネル展は、16日(月)まで八十二銀行伊那支店で開かれています。

-

東日本大震災から4年 3.11の今➆

伊那市西箕輪の海老原よしえさん。 海老原さんは、全国各地でコンサートを開くシンガーソングライターです。 これまでに6枚のアルバムをリリースしていて、売り上げの一部を被災地支援にあてています。 「ギターを抱えて歌とともに被災地の人たちと出会っていきたい」 海老原さんは、平成14年に東京から伊那に引っ越してきました。 2人の息子は成人していて、現在は1人暮らしです。 専業主婦だった海老原さんは、12年前の平成15年40歳でアーティストとしての活動を始めました。 音楽活動の経験がなかった海老原さん。伊那に引っ越してきた年の冬に突然頭に曲が湧き上がってくるようになりました。 東日本大震災発生の1か月ほど前。 震災を予言するかのような情景と歌詞が頭に浮かびます。 別れについて歌ったこの曲は、「津波で引き裂かれた夫婦の思い」と「残された日々をどう生きるか」を訴えかけています。 「もうもどらないんだ あの愛おしい日々 あのつないだ手 すべて消え行くんだ 思い出は時に悲しみを生んで 今からできる事ってなんだろう?って考えてみる 愛したいんだ 何もかも投げ出して 愛したいんだ 残された日々を今 ここにそっと置くよ ありがとうって書いて 公園の小石に いつか誰かが手にとって」 「当たり前の日常生活がもう戻らない、繋いだ手はもう戻らないといきなり始まった。当たり前に過ごすことがそんなに幸せなことかということを歌がきて教えてくれた。自分が今日という日をどういきたいか、私に聞いてきた問いただしてきた気がする。私にできることがあったらそれをやっていきたいと思った」 歌を通して沢山の人と出会い、つながっていく。海老原さんはそんな生き方を大切にしています。 「つながることをきっかけに学べることやれることは沢山ある。それを模索したいしつながっていたい。同じ時代を過ごしたい。逆の立場だったら忘れられること、厳しい状況にあっても周りが変化して自分たちだけ取り残される気持ちになると想像したとき、私自身のためにも忘れないためにも支援という形で自分をつなぎとめておきたい。沢山の人と一緒に生きている。そのことが実感できるように東北にも行きたいし伊那にも来てもらいたい。ギターを抱えて歌とともにそういう人たちと出会っていきたい」

-

東日本震災支援活動情報交換会

東日本大震災から4年目を迎え、それぞれの支援活動の情報交換をしあう会が11日、たうんすてーしょん伊那まちで開かれました。 この日は、様々な支援活動をしている上伊那の団体から7人が参加し、活動を報告しました。 会場ではろうそくがともされ、電灯を消して黙とうが行われました。 参加者は、津波で被害に遭った地域から海産物を継続的に購入していることや、福島の親子を伊那に招いて放射能の心配をせず自然と触れ合ってもらうツアーを開いていることなど、それぞれの体験を報告していました。 会では、「自分にできる支援を続けることが大切」などの意見が出されていました。

-

東日本大震災から4年

東日本大震災から11日で4年となります。 地震が発生した午後2時46分、上伊那の各地でも黙とうを行い、犠牲者の冥福や被災地の復興を祈る人達の姿がみられました。 福島第一原発事故による放射能汚染により2011年に福島県伊達市から伊那市に移住し再起をかけ果樹栽培をしている佐藤浩信さんです。 選定作業をしていた佐藤さんは、時間になると、福島の方角を向いて手を合わせました。 宮城県気仙沼の津波からの復興支援を行っている伊那市通り町のワイルドツリーです。 毎年3月11日には無料のキャンドル作り体験を行って復興を願うメッセージを照らします。 伊那市の中心市街地です。 防災無線のサイレンが鳴ると手を合わせる人もいました。 市議会の一般質問が行われていた、伊那市役所内の議場。 午後2時46分、議会を一時中断し、市の理事者や市議会議員全員が起立し黙とうを捧げていました。 伊那市の東部中学校です。 タカトウコヒガンザクラを通して、宮城県仙台市の高砂中学校と交流をしています。 この日は2年生およそ290人が、インターネット回線を使い高砂中と活動報告を行いました。 東日本大震災では、地震やその後に発生した津波で、1万8475人の人が亡くなったり、行方不明となっています。 震災から4年が経過した今でも、被災した東北を中心に仮設住宅など避難生活をおくっている人は22万9千人にのぼります。

-

あいさつ運動で健全育成

あいさつを通して、子供の健全育成や見守りを強めていこうと、箕輪あいさつ運動が11日、町内4か所で行われました。 11日は登校時間にあわせ、箕輪町セーフコミュニティの対策委員会のメンバーなど30人が町内4か所に立ち、学校へ向かう子供に声をかけていました。 大人から挨拶をする事で子供達の健全育成につなげると共に、安心安全にもつなげていこうという取り組みです。 町では、来年度から定期的に町内の数か所で、挨拶運動を実施する予定です。

-

住民の健康づくり参加へ 南箕輪村でポイント制度導入

南箕輪村は、健康診断を受診した人などにポイントをつけ、ポイントに応じて景品と交換する成人向けの制度を、27年度から実施します。 2日開会した南箕輪村議会3月定例会にこの事業費を盛った平成27年度一般会計予算案を提出しました。 南箕輪村は、住民の健康づくりへの参加意欲の向上を図るため、27年度からポイント制度を導入したい考えです。 これは、健康診断を受診した成人や健康づくり教室に参加した高齢者に対してポイントをつけ、ポイントに応じて景品と交換するというものです。 交換できる景品は、大芝高原内の施設で利用できる商品券などを検討しています。 関連議案が可決されれば来年度から導入される見通しです。

-

介護予防や在宅介護者支援 盛り込む

南箕輪村福祉計画策定懇話会は、村が今年度中の策定を目指している「障がい者福祉計画」と「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」についての検討結果を25日、唐木一直村長に報告しました。 この日は、懇話会の孕石勝市会長ら3人が役場を訪れ、唐木村長に検討結果を報告しました。 計画の見直しは3年に一度行われていて、今回は平成27年度から29年度までの計画の策定となっています。 報告では、高齢者福祉計画・介護保険事業計画で、制度改正により、介護支援が国の事業から外れた事から、村が介護予防や在宅介護者支援などの地域支援事業を行うとしています。 唐木村長は「新年度に向け計画を基にした新しい施策を進めていきたい」と話していました。

-

タカノと信大が医療機器共同開発

オフィスチェアの開発などを行っている宮田村のタカノ株式会社と信州大学医学部は脳神経外科などの手術でドクターの負担を軽減する医療機器を共同開発しました。 23日はタカノ株式会社伊那工場で新商品の発表会が開かれました。 「サージカルボディサポート」と呼ばれるこの医療機器は立った姿勢で4時間以上行われる脳神経外科の手術でドクターの負担を軽減するために開発されました。 タカノはオフィスチェアの開発製造を50年以上手がけていて人体サポートのノウハウがあることから開発に携わりました。 信大医学部脳神経外科学講師の伊東清志さんは腰が支えられることにより体の負担が少なくなり手術に集中できると言います。 この医療機器サージカルボディサポートは3月から発売され標準価格は120万円となっています。

-

震災被災地 釜石大槌支援コンサート

伊那市長谷在住の北原有さん・美香さんの夫婦デュオ「あるみかん」による、釜石大槌支援チャリティーコンサートが22日、伊那市のいなっせで開かれました。 コンサートは、震災直後から岩手県釜石市や大槌町の支援活動をしている上伊那の住民有志グループが、震災から4年が過ぎようとしている今、改めて被災地の現状を知ってもらい、今後の支援につなげようと開いたものです。 夫で笛担当の北原さんもメンバーの一人で、物資の運搬の他、仮設住宅などでミニコンサートを開くなどしてきました。 北原さんはコンサートで北原さんの笛に合わせて歌った被災者から「歌を歌っている時には辛い事を忘れられる。」と言われたエピソードを紹介し、「自分に出来る支援の手を伸ばしつづける事が大切」と話していました。 会場では震災当時の様子や仮設住宅での支援活動の写真の展示や、被災地の物産品の販売も行われました。 コンサートを企画したグループによりますと、大槌町では町民の3割にあたるおよそ3700人が、現在も仮設住宅で生活しているという事です。

-

伊那中央病院 北棟建設の基本計画を策定

伊那中央病院は、新たに検討を進めている北棟の建設について、規模や建設スケジュールなどを示した基本計画を策定しました。 20日は、伊那中央病院運営審議会が開かれ、病院側が基本計画の内容について説明しました。 北棟は、本館北側の駐車場に建設が予定されていて、鉄筋コンクリート造りの2階建て延床面積はおよそ4,000平方メートルです。 1階には、今後増えることが予想されるがん治療に対応できる最新鋭の放射線治療と検査施設が設置されます。 これにより、放射線治療を受けることができる患者数は、現在の1日平均30人余りから4、50人に増えるということです。 他に、訪問看護ステーションが設置されます。 現在の2人体制から10人程度にスタッフを増やし、24時間対応できるようにするということです。 1階と2階には、検診センターが移設され、高機能の検診を受けることができるようになる他、1日の利用可能人数も7倍から8倍に増えるということです。 また、北棟建設により駐車場が減少することから、ヘリポートの南北におよそ300台分のスペースを確保します。 増築工事と機器の更新、駐車場の用地取得など総事業費は、概算で36億7千万円を見込んでいます。 これらの計画は、審議会で了承されました。 今後は、来年度中に実施設計を行い、平成28年秋に本体工事を着工。 29年9月末までに工事を終え、30年4月から全ての事業を開始する計画です。

-

ロータリー顕彰 1個人1団体が受賞

伊那市高遠町の宇津孝子さんと高遠町の的場町内会有志は、第36回ロータリー顕彰を受賞しました。 19日伊那市内で開かれた伊那ロータリークラブの第55回創立記念例会で、賞状などが手渡されました。 宇津さんは、高遠町山室で、家庭的養護施設うずまきファミリーを運営し、親と暮らせない子どもたちの里親として自給自足の大家族生活をしています。 高遠町的場町内会有志は、国道152号的場バイパスの里親として、一帯の美化活動につとめ、パトカー型の看板も設置して交通安全にも一役買っています。 宮下金俊会長から賞状や活動助成金を受け取りました。 宇津さんは、「これからも里山で子どもたちの笑い声が響く場づくりを目指したい。今回の顕彰受賞は、子どもたちの力になります。」と感謝していました。 的場町内会有志代表の矢澤親男さんは、「地域の道路は庭のような感覚。特別のことをしているわけではないが、顕彰受賞は光栄です。」と受賞を喜んでいました。 伊那ロータリークラブのロータリー顕彰は、地域への隠れた貢献に光をあてようと年に1回行われていて、今回が36回目です。

-

3.11体験を宮田村の唐木さん語る

伊那市の地区・地域社協の役員を対象にした研修会が、19日開かれ、福島県いわき市で東日本大震災を経験した宮田村の唐木 義則さんが講演しました。 この日は、伊那市のいなっせで研修会が開かれ、伊那市内の地区・地域社協の役員が参加しました。 伊那市社会福祉協議会では、去年の豪雪や、南木曽町の土砂災害、御嶽山の噴火など、いつどこで大規模災害が起こってもおかしくないとして、助け合いの地域づくりにつなげようと、研修会を開きました。 講演したのは宮田村教育委員会で療育相談員を務める唐木義則さんです。 唐木さんは、福島県の中学校・高校の教員を経て平成21年から、いわき市の私立学校、東日本国際大学付属昌平中学・高校の校長に着任。平成23年3月11日は、学校内で震災に遭いました。 被災後、住まいが避難指示区域に指定され、出身地の宮田村に戻りました。 唐木さんは、自身が撮影した写真や動画を用いて、被災直後や、一時帰宅した際の様子などを説明しました。 また、被災後に昌平高校の生徒が書いた2つの詩を紹介しました。 唐木さんは、「子どもたちは自分にできることをする大切さを感じ取って生きていこうとしています。でも、心の傷は簡単にいえることはありません」と話していました。

-

ガストジャパン伊那市に50万円寄付

伊那市創業支援センターに入っていたガストジャパン株式会社は、市に50万円を寄付しました。 18日は、ガストジャパンの原文嗣社長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に寄付金を手渡しました。 ガストジャパンは環境負荷軽減に向けた機械部品の開発や、生産技術の研究などを行っている会社です。 2003年に創立し、2007年からは市の創業支援センタ―に入居し、2010年に伊那市境に本社を移転させました。 新たに農業分野への参入を検討していて、光を使った防虫機器の研究や、その機器を使い無農薬野菜の生産にも取り組んでいます。 原社長は「市のサポートなどがあり、ここまで会社を成長させることができた。商工振興に役立つよう使ってほしい」と話していました。 白鳥市長は「企業が大きくなる事は市の励みになる。」と話していました。

-

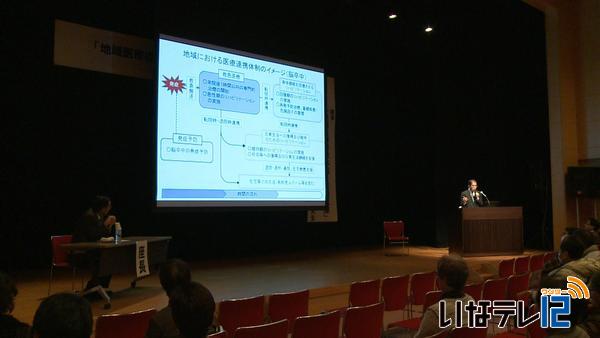

地域医療・在宅医療について考えるシンポジウム

地域医療の提供体制と在宅医療について考えるシンポジウムが11日、伊那市のいなっせで開かれました。 会場には、医療や福祉関係者などおよそ150人が訪れました。 県健康福祉部衛生技監の山本秀紀さんが「地域医療提供体制と在宅医療」のテーマで講演しました。 山本さんは「病院と福祉施設の連携を強化して、自宅や施設での療養に安心して移行できる包括型の地域づくりが必要だ」と話しました。 また講演会の後のシンポジウムで、伊那中央病院の川合博院長は、病院で取り組んでいる「地域完結型医療」について説明しました。 川合院長は「在宅医療に向けて、かかりつけ医や在宅支援をしている病院との連携を深め、今後変化していく医療制度や住民の医療ニーズに対応していく必要がある」と話しました。 シンポジウムでは他に、医療や福祉関係者ら4人が医療体制の現状や今後の取り組みなどについて発表しました。

-

中病に車いす2台寄贈

女性の奉仕活動団体、国際ソロプチミスト伊那は4日、伊那市の伊那中央病院に車いす2台を寄贈しました。 この日は、女性の奉仕活動団体、国際ソロプチミスト伊那の清水貞子代表が伊那市の伊那中央病院を訪れ、川合博院長に車いす2台を寄贈しました。 国際ソロプチミスト伊那は、奉仕活動や協力などを行うことにより、豊かな生活の実現を目指し活動していて、今年で20年です。 寄贈された車いすは、年末のバザーなどの収益金で購入したもので、自走式と介助式の2台です。 川合院長は、「病院には車いすが不可欠。大事に使わせてもらう」と感謝していました。 清水さんは、「これからも支援活動を続けていきたい」と話していました。

-

インフル 上伊那2週連続県内最多

上伊那の1週間のインフルエンザ患者数は、1医療機関あたり61.15人となり、前の週の81.75人と比べ、20人余り減少しましたが依然として県内11地区で最も多い数字となっています。 県の発表によりますと、先月26日から今月1日までの1医療機関あたりのインフルエンザ患者数は、61.15人となっています。 これは、県内11地区で最も多い数字となっています。 伊那保健福祉事務所では、前の週と比べ患者数は減少したものの、依然として警報レベルだとして、引き続き感染予防に心がけるよう注意を呼び掛けています。

81/(木)