-

西春近南小3年生 春富ふくじゅ園で利用者と交流

伊那市の西春近南小学校の3年生は9日、デイサービスセンター春富ふくじゅ園を訪れ、利用者と交流しました。

9日は、西春近南小学校3年生22人が歌や合奏、踊りを披露しました。

児童たちは、利用者に元気を届けたいと歌や踊りの発表を企画しました。

総合的な学習の時間で曲目や内容を決め、去年の12月中旬から練習をしてきたということです。

発表のお礼にと、利用者から児童に手づくりの竹とんぼがプレゼントされました。

利用者はどんなプレゼントが児童に喜んでもらえるかを話し合い、竹とんぼに決めたということです。

西春近南小の児童は、手作りの作品を贈るなど春富ふくじゅ園と毎年交流をしているということです。

春富ふくじゅ園では、地元の小学生との交流の場をこれからも続けていきたいと話していました。 -

伊那市社協 福祉車両を貸し出し

伊那市社会福祉協議会は、外出が困難な高齢者や障害者の社会生活を支援しようと、車いすのまま乗車できる福祉車両の貸し出しを行っています。

こちらが市社協が貸し出している福祉車両です。

後方にスロープがついていて、車いすに乗ったまま乗り降りができます。

社内では車いすをベルトやワイヤーで固定することで、安全に移動することができます。

市社協では、外出が困難な人の社会参加を支援しようと、福祉車両の貸し出しを行っています。

利用できるのは、伊那市在住の車いす利用者などで、運転は家族やボランティアです。

現在は月に15件ほどの利用があるということです。

車両の貸し出しは無料で別途燃料代が必要となります。

利用には登録が必要で、市社協か、長谷の障害者社会就労センターさくらの家で申し込むことができます。

他に車いすの貸し出しも行っていて、高齢者や障害者の外出支援につなげていきたいとしています。

-

小規模多機能型居宅介護を提供する「共生ホームなの花」開所式

箕輪町北小河内に新たに完成した小規模多機能型居宅介護を提供する「共生ホームなの花」の開所式が29日に行われました。

開所式には職員などおよそ40人が参加しました。

小笠原今朝美理事長は「自宅の延長として気軽に利用してほしい」と話していました。

「共生ホームなの花」は20年ほど前から北小河内で宅幼老所を運営するNPO法人おごちが新たに開設した施設です。

登録定員が29人で、利用者の希望に合わせて通所、宿泊、訪問の3つのサービスを組み合わせて利用できることが特徴です。

施設内には地域住民と交流できるコミュニティ―ルームやこたつが使える和室などがあります。

現在、定員の半数ほどが登録していて、「共生ホームなの花」では利用者を募集しています。

-

コスモスの家で保育園の入園準備品の製作

伊那市の障害者多機能型事業所コスモスの家では、保育園の入園準備品の販売に向け製作を行っています。

こちらがコスモスの家で製作している入園準備品のトートバッグや巾着です。

様々な生地が使われていて、どれも1点ものです。

10日は事業所で利用者がミシンで製作をしていました。

コスモスの家では、利用者の工賃アップにつなげようと、伊那市の保育園の推奨サイズのトートバッグや巾着などを製作・販売しています。

トートバッグは、3種類で2,500円からです。

弁当や歯ブラシとコップを入れる巾着はそれぞれ600円です。

巾着は去年のものよりマチをたっぷりとり、中にものを入れやすく改良しました。

入園準備品の販売会は来月15日~17日まで、伊那市役所で開かれます。

このほか、福祉まちづくりセンター内の喫茶コスモスで随時販売しています。

-

インフルエンザ流行期 感染予防徹底を

長野県は、県内でインフルエンザが流行期に入ったと5日発表しました。

新型コロナの感染も続いていることから感染予防に努めるよう注意を呼び掛けています。

県内の12月26日から1週間の定点当たりのインフルエンザ患者数が1.18人と流行の目安となる1.0人を上回りました。

これを受け、県は、県内でインフルエンザが流行期に入ったときょう発表しました。

新型コロナの感染も続いていることから、医療現場のひっ迫を避けるため、基本的な感染予防の徹底やインフルエンザワクチンの予防接種などを呼び掛けています。

-

日本ピスコが南箕輪村に募金を寄付

南箕輪村に工場を置く、空気圧機器製造の株式会社日本ピスコは従業員から集めた募金を26日、村に届けました。

26日は、日本ピスコの原洋平総務課長代理ら2人が南箕輪村役場を訪れ、藤城栄文村長に募金30万650円を手渡しました。

日本ピスコは、各部署内に募金箱を設置し、従業員から募ったということです。

原さんは「コロナ禍で活動が制限されている子どもたちのために役立ててほしい」と話していました。

日本ピスコからの寄付は今年で36回目となります。

-

大明化学工業が化粧品を寄贈

南箕輪村に本社を置く、化学工業製品製造の大明化学工業株式会社は自社製品の化粧水とクリーム合わせて400個を村に、15日寄贈しました。

15日は大明化学工業の鮎澤誠常務ら3人が村役場を訪れ、藤城村長に天使の美肌水と天使の美肌クリームを手渡しました。

今回それぞれ200個を贈りました。

大明化学工業では、高齢者福祉施設で使ってもらいたいと今回初めて化粧品を寄贈しました。

天使の美肌水とクリームは、肌に優しく、全身に使えるのが特徴で、1999年の発売以来、幅広い年代の方に愛されている商品だということです。

鮎澤さんは「乾燥が気になる季節なので、村内の施設利用者の方々にたっぷりと使ってもらいたい。」と話していました。

村では年内に、美肌水、クリームを村内12の高齢者福祉施設に配布する予定です。

-

ルビコン㈱ 子どものために寄付金と食料品贈る

伊那市西箕輪の電子部品製造業ルビコン株式会社は、伊那市が行っている子どもの未来応援隊事業に役立ててもらおうと、30万円と食料品を15日寄付しました。

この日は、ルビコンの赤羽宏明社長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に目録を手渡しました。

伊那市は、食料支援を必要とする子育て世帯を応援する「子どもの未来応援隊事業」を市社会福祉協議会に委託して行っています。

ルビコンではそれに役立ててもらおうと、寄付金のほかに、社内で行ったフードドライブで集まった、段ボール8箱分の食料品と、菓子の詰め合わせ100セットを寄付しました。

寄付された食料などは、27日にエレコム・ロジテックアリーナで開かれる、「クリスマスプレゼント会」で活用されるということです。

また、ルビコンは15日、工場がある南箕輪村に10万円と菓子100セット、段ボール4箱分の食料品を贈りました。

-

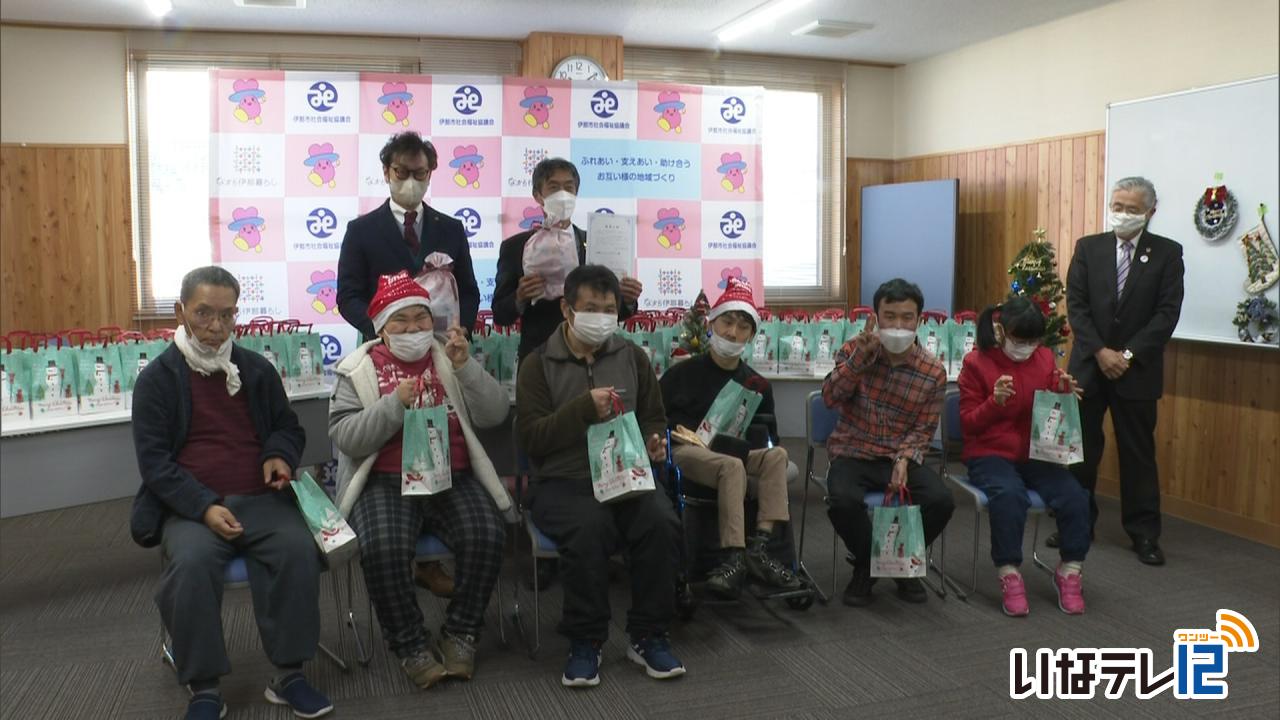

伊那ライオンズクラブ 障害者多機能型事業所利用者にクリスマスプレゼント

伊那ライオンズクラブは、伊那市内の3つの障害者多機能型事業所に、クリスマスプレゼントを15日に贈りました。

この日は、伊那市の福祉まちづくりセンターで贈呈式が行われ、伊那ライオンズクラブの高山タカシ会長が利用者代表にプレゼントを手渡しました。

プレゼントは147個用意され、伊那市内の障害者多機能型事業所のゆめわーく、輪っこはうす・コスモスの家、さくらの家の利用者全員に贈られました。

伊那ライオンズクラブと市社会福祉協議会は、毎年合同でクリスマス会を開いていましたが、新型コロナの影響で中止となったため、2年前から利用者にクリスマスプレゼントを贈っています。

袋には、菓子と伊那ライオンズクラブの会員が書いたメッセージカードが入っています。

贈呈式では、お礼に利用者代表が、各事業所で作った製品の詰め合わせを贈りました。

プレゼントは、各事業所のクリスマス会で利用者に配られるということです。

-

年金委員・健康保険委員の功労者表彰

長年にわたり年金制度の普及・啓発を行った年金委員や健康保険委員を表彰する、功労者表彰式が17日に伊那市の信州INAセミナーハウスで行われました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは5人が受賞しました。

厚生労働大臣表彰に箕輪町の株式会社伸光製作所の山岸雅道さんが選ばれました。

日本年金機構理事表彰には南箕輪村の大明化学工業株式会社の久保村徹さん。

全国健康保険協会長野支部長表彰に伊那市の株式会社伊東電機工作所の橋爪郁朗さん、

伊那商工会議所の平澤きよ美さん、

株式会社キューズの宮下美那子さんです。

受賞者を代表して山岸さんは「名誉ある賞をいただき身に余る光栄です。委員として今後も努力し活動していきたい」とあいさつしました。

-

排泄予測デバイスを活用した実証実験

伊那市は、高齢者などのトイレの心配を軽減することを目的に、排泄予測デバイスを活用した実証実験を始めます。

18日は、市役所で実証事業の概要などが発表されました。

伊那市は、介護事業などを展開する東京都のトリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社の排泄予測デバイス「DFree」を活用し実証実験を行います。

トイレの心配を軽減することにより高齢者等の外出機会の創出を目的としています。

「DFree」は、超音波センサーで膀胱のふくらみをはかることで、尿のたまり具合を検知するデバイスです。

デバイスの重さは26gで専用の装着用シートを使って下腹部に貼り付けます。

スマートフォンやタブレットで自分の尿の溜まり具合を10段階の数値で確認することができます。

設定しているラインに達すると通知が鳴りトイレのタイミングを知らせます。

伊那市では、実証実験モニターをきょうから来年1月31日まで募集しています。

応募条件は、伊那市在住で50歳以上、排尿に関する悩みのある人が対象で、無償でDFreeを使うことができます。

募集人数は先着20人です。

実証実験は、12月上旬から2月下旬までの期間実施する計画で、伊那市では結果をもとに、導入等について検討していくとしています。

-

伊那西インターアクトクラブと信大留学生が交流会

奉仕活動などを行う、伊那市の伊那西高校のインターアクトクラブの生徒と信州大学農学部の留学生の交流会が13日、開かれました。

交流会には、中国やスリランカなどの留学生6人が参加し、伊那西高校の生徒や、留学生との交流を支援する伊那中央ロータリークラブの会員とゲームをして親交を深めました。

お題に出されたキャラクターをリレー形式で少しずつ描いていくゲームでは、チームごとに協力して楽しんでいました。

中には、民族衣装を着て参加する留学生もいました。

伊那西高校インターアクトクラブは、社会への奉仕活動と国際交流を目的に活動していて、信大の留学生との交流会は、今回で20回目です -

被災者支援 「食」テーマに研修

伊那市社会福祉協議会は、災害に備え被災者支援研修会をこのほど伊那市の福祉まちづくりセンターで開きました。

研修会には、伊那市内を中心にボランティアや企業、行政の職員などおよそ80人が参加しました。

研修会は、避難所での食事や栄養をテーマに、長野県社会福祉協議会の橋本昌之さんらが話をしました。

2019年の台風19号で避難所の運営にかかわった橋本さんは、「避難所の開設初期は、乾パンなどの備蓄品しかなく、離乳食や高齢者向けの介護食が必要だった」と振り返り「避難所では食生活の変化により、体重が10キロ以上増加する人や血圧が上昇する人、食欲が無く体重が減るなど体調も様々となる。

長期化する避難生活では、被災者の心と体の健康を支援していく事が大切だ」と話していました。

-

伊那市が健康増進の運動プログラム事業

伊那市は高齢者などの健康増進と生活向上を図るため、パワーアシストスーツを活用した運動プログラム事業を行います。

腰に取り付けるタイプのパワーアシストスーツ、装着型サイボーグHALです。

腰に貼ったセンサーから、人が体を動かそうとする脳からの信号を読み取り、動きをサポートする世界初の技術です。

自分で立ち上がったり、動くことが難しい人でも負担なく体を動かすことができるということです。

20日は伊那市役所で発表会が開かれ、白鳥孝市長と運動プログラムの受託会社の丸紅伊那みらいでんき株式会社の肥沼光彦社長が会見をしました。

会見の後、白鳥市長が実際に装着して体験しました。

丸紅伊那みらいでんき株式会社は伊那市からの委託を受け、装着型サイボーグHALを利用した運動プログラムを11月1日から行います。

運動プログラムの体験により、運動後の痛みの軽減や身体機能の維持・向上を促します。

丸紅伊那みらいでんきでは、60歳以上の人で、足腰の弱まりを感じている人などプログラムに関心のあるおよそ10人を募集します。

要介護・要支援の認定のある人やペースメーカーを使用している人などは参加できません。

プログラム期間は3か月間を予定しています。

-

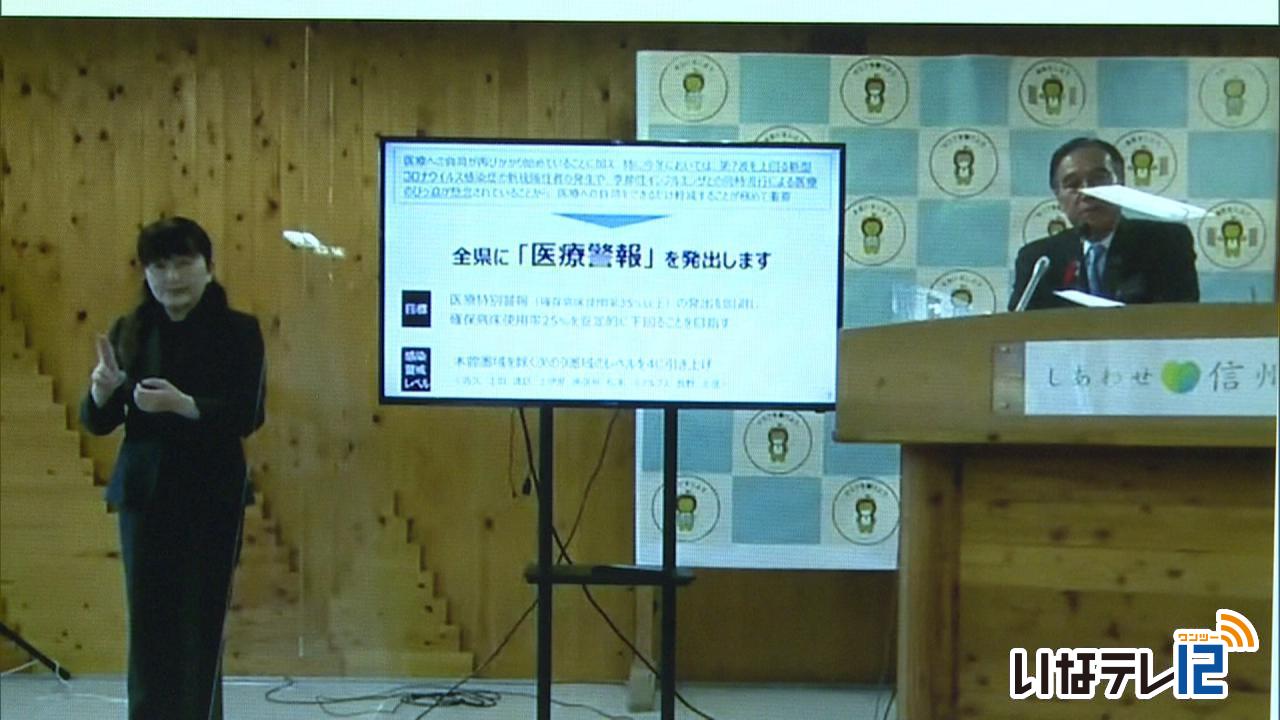

長野県の全域に医療警報発出

長野県は、新型コロナウイルス新規感染者が増加し、確保病床使用率が17日から3日連続で25%を上回っていることから県独自の医療アラート、医療警報を20日、県全域に発出しました。

20日は、阿部守一知事が会見を開きました。

19日午後8時現在の確保病床使用率は28.4%で、3日連続で県独自の医療アラート、医療警報発出の基準となる25%を上回りました。

阿部知事は「気温が下がってきているが、感染防止に向け換気をお願いしたい」と話しました。

また県は、木曽圏域以外の感染警戒レベルを3から4に引き上げました。

木曽圏域の感染警戒レベルは2のままです。 -

上伊那のRC 天竜川沿いのごみ拾い

上伊那のロータリークラブは15日、合同で天竜川の清掃活動を行いました。

この日は、伊那ロータリークラブ、伊那中央ロータリークラブ、辰野ロータリークラブ、箕輪ロータリークラブ、伊那西高校のインターアクトクラブのメンバーおよそ100人が「クリーンアップ天竜川大作戦」として、河川沿いのごみを拾いました。

上伊那のロータリークラブが合同で天竜川の清掃活動をするのは、去年に引き続き2回目です。

伊那市上牧の新水神橋付近から天竜川と三峰川の合流地点までのごみを拾いました。

15日は、全部で200キロのごみが集まったということです。

-

ラブリバー天竜の日 県南部防災対策協がごみ拾い

建設会社などでつくる長野県南部防災対策協議会は、天竜川のごみを拾う「ラブリバー天竜の日」のボランティア活動を、15日行いました。

15日は、伊那市・駒ヶ根市飯田市3か所一斉にラブリバー天竜の日の活動が行われました。

伊那地区では長野県南部防災対策協議会に加入する建設会社など14社から42人が参加し、天竜川に落ちているごみを拾いました。

この取り組みは、河川工事を請け負う協議会が、ボランティアとして毎年行っているものです。

新型コロナの影響で3年ぶりとなり、今回が28回目です。

参加者は、藪をかき分けてごみを拾っていました。

3年前より量は減ったということですが、燃やせるごみが14袋、燃やせないごみが3袋、集まりました。

-

准看護学院戴帽式 学生たちが誓いを新たに

上伊那医師会附属准看護学院で、半年間の学習の節目として1年生にナースキャップが与えられる戴帽式が12日に行われました。

戴帽式を迎えたのは、今年4月に入学した1年生10人です。

戴帽式は、半年間基礎的な知識を学んだ学生たちを准看護学生として認める儀式で、毎年この時期に行っています。

式では、ナースキャップをつけたあと、ナイチンゲール像の前で灯されたろうそくに火を灯していました。

全員がナースキャップをつけると、看護の精神をうたった「ナイチンゲール誓詞」を朗読しました。

学生を代表して、伊那市の小井田拓也さんは「患者に生きる力を与える准看護師になれるように初心を忘れず学んでいきたい」と誓いを新たにしました。

学生たちは、今後本格的な看護の学習をし、来年2月からは伊那中央病院などで実習を行うということです。

-

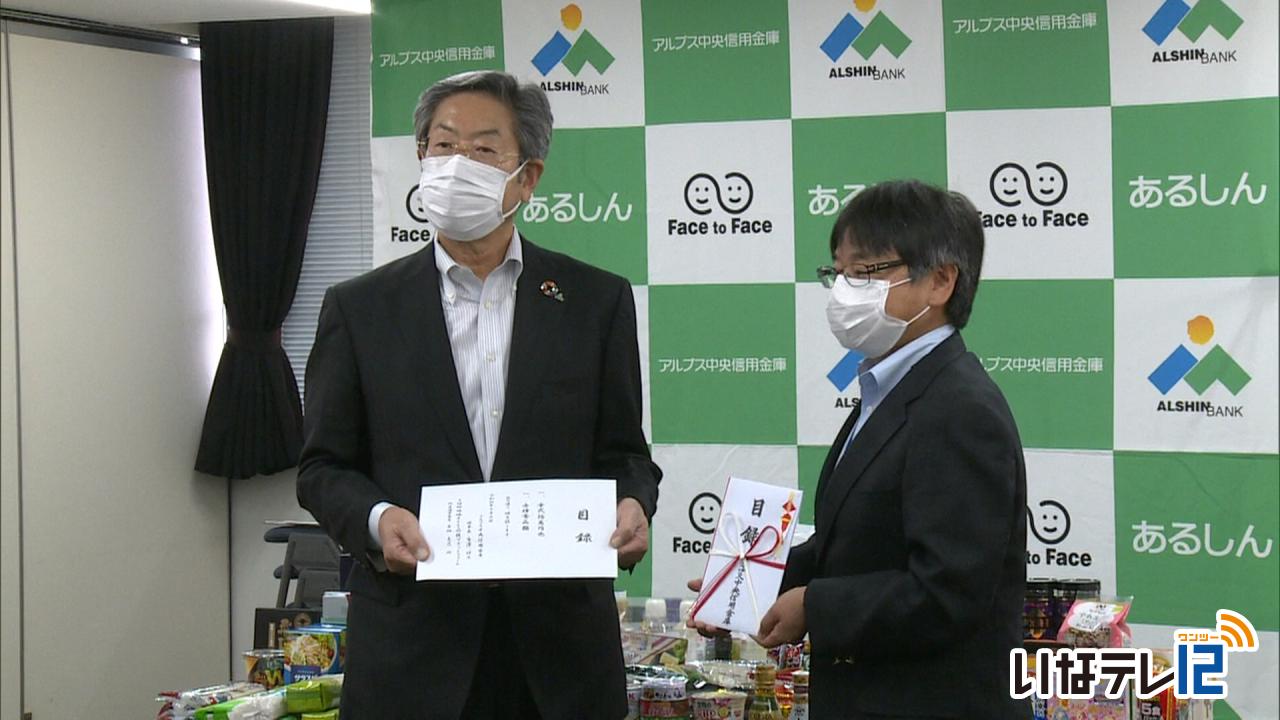

アルプス中央信用金庫がこども食堂に20万円寄付

こども食堂で役立ててもらおうと、寄付金や食料などの善意が寄せられています。

伊那市に本店を置くアルプス中央信用金庫は、上伊那地域子ども応援プラットフォームに3日、寄付金を贈りました。

伊那市のいなっせで行われた贈呈式でアルプス中央信用金庫の吉澤祥文理事長が子どもの居場所づくりに取り組む上伊那地域子ども応援プラットフォームの古畑克己代表運営委員に、20万円の目録を手渡しました。

あるしんは2022年6月から、SDGsの取り組みの一環として、こども食堂に寄付することを目的とした、あるしん寄付型地域応援定期預金「絆」の取り扱いを始めました。

販売額は20億円で、定期預金総額の0.01パーセントにあたる20万円を寄付するものです。

また、あるしんでは寄付にあわせて、子育て支援の取り組みとして「フードドライブ」を実施し集まった米やレトルト食品、お菓子などの食品も寄贈しました。

-

伊那LCが伊那市社会福祉協議会に食品寄贈

伊那ライオンズクラブはフードドライブで集めた食品を3日に伊那市社会福祉協議会に寄贈しました。

伊那ライオンズクラブの高山タカシ会長らが伊那市福祉まちづくりセンターを訪れ、伊那市社会福祉協議会の森田英和事務局長に食品を手渡しました。

食品は、2日に上伊那クリーンセンターで開かれた伊那市環境展でフードドライブを実施して集めたものです。

米114キロのほか、缶詰、レトルト食品、乾麺などあわせておよそ165キロ分が集まりました。

伊那市社会福祉協議会では食料を必要としている人たちに無償で定期的に提供する「フードバンクいな」の活動を行っていて、3日に寄贈された食品も活用されるということです。

-

伊那中央病院 5年連続の赤字決算

伊那中央行政組合議会9月定例会が21日に伊那市役所で開かれ、昨年度の伊那中央病院の決算は、5年連続の赤字になったことが報告されました。

伊那中央病院の昨年度の収入は、138億4,300万円、支出は141億5,100万円で、純損益が3億800万円となりました。

決算が赤字となるのは、平成28年度から5年連続です。

新型コロナの影響で減少していた入院収益と外来収益はともに増加し、収益全体は前の年に比べ10億円、7.8%増加しましたが、抗がん剤などの高額な薬品費増、診療材料費増により、赤字決算となりました。

累積赤字は35億9,200万円となりましたが、現金預金と有価証券あわせて57億円を保有するため、資金に不足はないとしています。

伊那中央行政組合では「今後は、経費削減や収益確保を強化し、原材料費などの価格高騰にも対応していきたい」としています。

-

南箕輪村の理事者が村内の長寿者祝う

南箕輪村の理事者が村内の高齢者を祝う長寿者訪問が20日行われました。

藤城栄文村長が北殿に住む、黑澤一二三さん宅を訪れ祝い金を渡していました。

黒澤さんは1934年、昭和9年12月生まれで今年88歳の米寿となります。

上伊那農業高校を卒業後、印刷関係の仕事についたほか南部小学校の用務員も務めてきました。

妻の惠美子さんとの間に2人の子どもに恵まれ孫は4人います。

健康の秘訣は体を動かすことだということで趣味はマレットゴルフです。

南箕輪村で今年度88歳となるのは65人、また100歳以上は男性2人、女性6人の合わせて8人だということです。

-

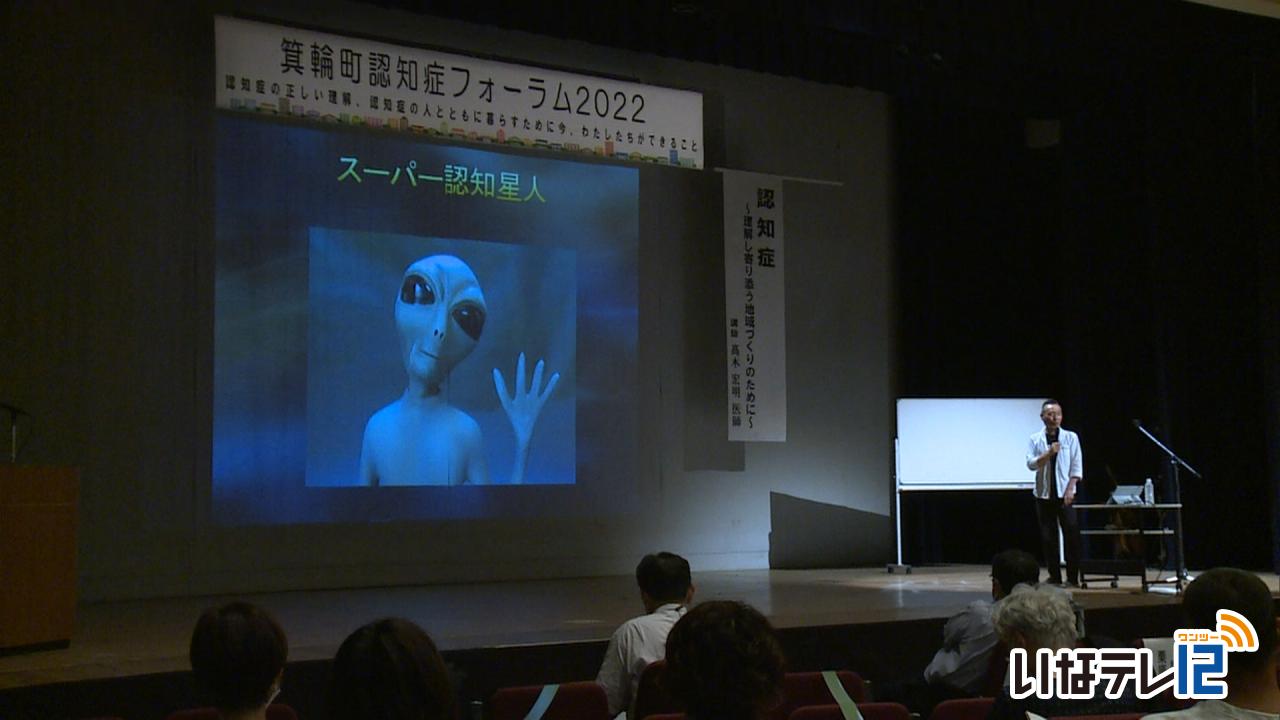

箕輪町認知症フォーラム

認知症について理解を深めてもらおうと、箕輪町認知症フォーラムが10日、町文化センターで開かれました。

認知症フォーラムでは、諏訪中央病院の髙木宏明副院長が歌や映像を交えて話をしました。

講演会では、認知能力を試す映像を紹介し、参加者がテストに挑戦していました。

髙木さんは「物事の理解や判断に失敗すると、誰でも“恥ずかしい”や“悔しい”といった負の感情を抱きます。認知症の人は毎日この気持ちを味わっています」と話し、「周りの人の指摘や叱責が精神状態に悪影響を与え、症状の悪化につながることもあります。周りの人の対応が大切です」と呼び掛けていました。

フォーラムは、認知症の人に寄り添う地域づくりにつなげようと箕輪町が開いたもので、地域住民約130人が参加しました。

-

第16回ふれあい広場

伊那市の福祉の祭典、第16回ふれあい広場が、11日、福祉まちづくりセンターで開かれました。

ふれあい広場は、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重しあおうと毎年開かれていて、今年で16回目です。

会場には、8店舗が参加するテイクアウトマーケットが設置され、パンや大福、ローメンなどが販売されました。

新型コロナの影響で参加できない人向けに、オンラインでも配信が行われ、社協のスタッフがテレビ会議システムを使って会場の様子を中継していました。

福祉まちづくりセンター内には、ボランティア団体の展示コーナーもあり、訪れた人が見学していました。

また、社協に寄贈された絵画のオークションも行われました。

伊那市社会福祉協議会の篠田 貞行会長は、「伊那市福祉まちづくりセンターが新しくなって、初めて行われるふれあい広場になります。福祉のお祭りを楽しんでほしい」と話していました。

-

白鳥市長「市戦没者慰霊祭」検討へ

伊那市の白鳥孝市長は、伊那市遺族会の会員が減少している事などから、各地区で開催している式を一本化し、市主催の戦没者追悼式の開催を検討していきたいとの考えを示しました。

これは7日開かれた、市議会で議員の質問に答えたものです。

伊那市内では、9地区で遺族会が地区社協の協力を得て追悼式などの活動を行っています。

しかし、戦後77年が過ぎ遺族の高齢化が進んでいて、遺族会の会員数はこの4年で477人から291人と180人以上減少しています。

白鳥市長は「国や県の追悼式を参考しながら、遺族会と協議を進めていきたい」と話しました。

-

ウクライナ難民支援リサイタル

伊那市在住のピアニスト、平澤真希さんによるウクライナ支援のピアノリサイタルが27日伊那市のニシザワいなっせホールでひらかれました。

27日はポーランドの作曲家ショパンやシマノフスキの曲など13曲を演奏しました。

平澤さんは、1993年から16年間ポーランドを拠点に音楽活動を行ってきました。

ウクライナでも地元オーケストラと共演した事があるという事です。

今回のリサイタルは、NPO法人クラシックワールドが企画しました。

平澤さんは「世界中の国々が自分たちの利益ばかり考えていると戦争は繰り返される。お互いを認め、助け合い、戦争のない時代になってほしい」と話していました。

リサイタルの収益金と募金約25万7千円はウクライナからの難民を受け入れているポーランド政府に贈られるという事です。

-

JA上伊那 すこやかフードバンク用の米を村社協に寄付

JA上伊那は、新型コロナの影響を受ける子育て世帯に食料を無料で配布する、すこやかフードバンク用の米を、南箕輪村社会福祉協議会に7月13日に寄付しました。

この日は、JA上伊那の白鳥健一常務理事らが、南箕輪村社会福祉協議会に、村のブランド米「風の村米だより」と目録を贈りました。

村社協では、保育園や小中学校の長期休みに合わせて、新型コロナの影響を受ける子育て世帯に、米やレトルト食品を無料配布する「すこやかフードバンク」を去年から行っています。

JA上伊那では、1年間で合わせて500キロの米を寄付することにしています。

白鳥常務は「物価高騰など厳しい状況が続きますが、地元の米を多くの人に食べてもらいたい」と話していました。

村社協の宮下努会長は「利用者からも好評だったため、夏休みに入る前に頂くことができて大変ありがたい。」と感謝していました。

すこやかフードバンクには、JA上伊那の他に、株式会社ニシザワなどからも食料が寄付される予定で、集まった食料は詰め合わせて希望者に渡すということです。

-

海外で活動の助産師が講演

開発途上国で活動する助産師、下野理沙さんの講演会が2日、伊那市内で開かれました。

下野さんは伊那市出身の助産師です。

これまでに青年海外協力隊や、国境なき医師団として開発途上国に派遣され助産師として活動してきました。

下野さんは過去に赴任した海外のお産について「妊婦は医師に対して自分の気持ちを話すことができないなど環境は劣悪でした。世界では女性の尊厳が守られない産科的暴力がまだ多い」としたうえで「命と心を大事にする日本のお産を伝えていきたい」と話していました。

-

3市町村合同ファミリーサポート養成講座

有償で子育てを手伝う、ファミリーサポート協力会員の養成講座が6月9日に、南箕輪村こども館で開かれました。

養成講座は伊那市・箕輪町・南箕輪村が合同で開いているもので、13人が参加しました。

講師を務めた伊那市子育て支援課の保育士、原春美さんは「成長を支えながら子どもたちが笑顔になるような活動をしてほしい」と話していました。

ファミリーサポートセンターは、子どもを預かって欲しい人と、子どもを預かることができる人が会員となり、地域の中で子育ての助け合いを有償で行う子育て支援活動です。

子どもの預かりは、特別な資格は必要なく、養成講座を6回受講すれば保育が可能となります。

3市町村合同で行うのは今年度で5年目です。

昨年度子どもを預けた人は、

伊那市が延べ409人、箕輪町が84人、南箕輪村が70人の合わせて563人です。

子どもを預かることが出来る会員は、それぞれ120人・48人・34人の合わせて202人です。 -

オンラインで開催「ふれあい広場」 パフォーマンス収録

伊那市社会福祉協議会の福祉の祭り「ふれあい広場」が9月にオンラインで開かれます。

3日は、ステージ発表に出演する伊那西高校書道クラブのパフォーマンスの収録が行われました。

伊那市社会福祉協議会は、障害のある・ないに関わらず、誰もが触れ合い、交流するための福祉の祭り「ふれあい広場」を毎年開いています。

今年は、新型コロナの影響で去年に続き、オンラインでの開催となります。

ステージ発表では、11団体のパフォーマンス動画が配信されます。

伊那西高校の書道クラブは、11人の部員が書道パフォーマンスを披露しました。

第16回ふれあい広場は、9月11日(日)にオンラインで開かれ、誰でも見ることができるということです。

また、この模様は、9月にご覧のチャンネルで放送予定です。

21/(金)