-

「環境」と「食」を考えるフォーラム開催

農業関係者などを対象とした「環境と食を考えるフォーラム」が25日、伊那市狐島のJA上伊那本所であった。環境や食に関わる取り組みを実践している農業関係者の意見交換があり、参加者それぞれが身近なところからことについて考えた=写真。上伊那農業改良普及センターなど主催。

フォーラムは環境に優しい農業や地産地消、食の安全・安心を考えることを目的としたもの。パネリストとして参加した長野県農村文化協会常務の池田玲子さんは、生活改善普及員として活動してきた過去の経験を踏まえながら「食の安心・安全とは、日本で作られた農産物をずっと食べ続けられる関係だと思う。日本はもともと米と大根と豆の地だが、戦後の栄養指導の中で、食文化が変化してしまった。日本人の食をどうやって取り戻すかが食の安全につながるのではないか」と指摘。その上で、こうした過去を知る世代の人がもう一度立ち上がり、それぞれの地域にある食文化を伝えていくことなどが重要であることを訴えた。 -

山ぶどう今年の収量目標35トンに

ワインに製品化する宮田村の特産山ぶどうの本年収量目標が、過去最高だった昨年をさらに上回る35トンに設定された。25日に栽培組合、JA、農業改良普及センターなどが集まった会議で話し合い、さらなる技術の確立と販路の拡大も目指す。

生産開始から7年が経過し、木も順調に成長。栽培農家13戸の技術も上がり、安定的な収量確保もめどが立ってきた。

ただ、軸枯れや花ぶるいなど病害関係に改善の余地を残しており、土壌検査など対策を引き続き実施していく。

収量増加に伴い販路拡大も必要となってきており、関係者で構成する山ぶどうの里推進会議などで検討を深めていく。 -

浜松市農林水産まつりで箕輪町の農産物PR

箕輪町は、静岡県浜松市の可美公園総合センターで20、21日にあった第22回浜松市農林水産まつりに参加してリンゴやナシなどを販売し、箕輪の農産物をPRして盛況だった。

まつりには、浜松市庄内地区と町が友好交流提携を結んでいることから参加している。グリーンセンターみのわ、愛来里、留美庵、みのわ振興公社、野良っ娘の会が、リンゴ、ナシ、長いも、ゴボウ、ソバ、まつぶさワイン、いも焼酎、まんじゅうなどを町のブースで販売した。

リンゴとナシは、試食を用意して販売したが、1日目で完売。急きょ町に戻って追加販売した2日目も完売するほどの人気だった。

町のブースは会場入り口付近だったこともあり、常に人だかりができる盛況ぶりで、「昨日買っておいしかったから今日も来た」と話す人もいたという。 -

花ろまん(9)チューリップ

外は1面の銀世界、寒さは底、待ち遠しいのは赤、白、黄色とチューリップが咲く春。豪華さと愛らしさ、温かさを合わせ持つ、春の花の代表格。原産地は中央アジアから地中海沿岸、ヨーロッパで改良され、多種多様な品種が生まれ、日本には19世紀末に紹介された。上伊那でもオランダから球根が多量に輸入され、切り花や鉢花として栽培し、一足早く春の喜びを感じさせている。今回は切り花生産の所河昌昭さん(駒ケ根市中沢)、本郷農産サービスの小林雄一社長(飯島町本郷)、鉢花を手掛けるトーキーズの唐木隆裕さん(伊那市上牧)の3人に取材させていただいた(大口国江)

##(中見出し)

「花を呼ぶかわいい花」どんどん増やし、9万球を栽培する所河さん

天竜川河畔に展開する所河さんのハウスではチューリップの出荷作業が最盛期を迎えている。

寒さは厳しいが日一日と日ざしが濃くなり、チューリップはたちまち咲いてしまうので

、1日に何度もハウスを見回り、つぼみの色が出始めたものから順に収穫している。

球根はオランダから輸入されたクールチューリップ(低温処理)。ピンク系の「クリスマスドリーム」「ピンクダイヤモンド」ユリ咲きで香りのある「バレリーナ」、黄色の「ストロング」など6種類。現在、JAを通して、東京、大阪方面に出荷している。

昨年11月16日から12月31日まで、約9センチ四方に1球の割合で、ぎちぎちと植え付けた。植え付けから約50日後の元旦から咲き始め、ハウスの中は春一色。

所河さんは葉を痛めないように、1本1本丁寧に抜き取り、土を取り除き、長さをそろ

えて束ね、箱に詰める。

「切り終わって、振り向くと、もう次が咲き始めている。チューリップは時間との戦い。球根代は高く、燃料費が高騰し、採算の良い花ではないが、春を呼ぶかわいい花、これからも作り続けたい」と話す。

##(中見出し)低温で60日掛けて、ゆっくり育てる 本郷農産サービス

飯島町本郷の国道153号沿いに展開にするキュウリ団地の一角に、7万8千本が育つチューリップハウスがある。現在、早生系の「ホワイトフライト」が緑の葉の間から白いつぼみが見え始めた。 花の種類は20種類、ピンク系が6割、赤、白、黄色、紫、覆輪が各1割とか。

キュウリの裏作として15年前から栽培。11月20日から順次植え付け、比較的低温で管理し、60日掛けてゆっくりと育てた。「開いたら、売り物にならないため、作っていても、花が見られない。採算性は悪いが、球根が土壌に残った化学肥料を吸収し、キュウリ栽培の土壌改良ができるという利点もある」とか。

##(中見出し)「色彩の少ない冬を多彩に」トーキーズファーム

伊那市上牧のビニールハウスでピンクや赤、八重咲きなど25種類8千鉢を栽培する。今が早生、中生系の出荷の最盛期で、3月いっぱい続く。

昨年10月中旬から11月末まで、オランダから輸入された低温処理の球根、12個を6号鉢(直径18センチ)に植えつけ、約1週間で発芽。昨年末から、つぼみの先に花色が見え始めた鉢を選び、東京、関西方面にギフト用として出荷している。

約60日掛けて、じっくり生育させたトーキーズ・ファームのチューリップは「葉も茎もしっかりしている」と市場でも好評。ピンク系の「クリスマスドリーム」「ダイナスティー」、黄色の八重咲き「モンテカルロ」、ユリ咲きの「アラジン」などが人気とか。

唐木さんは「1鉢12本の成長をそろえることが1番難しい。色彩の乏しい冬に、多彩な花を咲かせるのが魅力。寒さに強いので、涼しい場所で管理すると、2カ月位咲き続ける」と話す。

◆こぼれ話

トルコ語でターパンを意味する「ツルバン」がチューリップの語源。300年前のヨーロッパでは、羽状、炎状模様(パロット系)の新品種は投機対象として、球根1つが豪邸1軒の価格で取引され、チューリップ投機で身を滅ぼす人も出た。後に「チューリップ狂乱時代」と呼ばれる波乱万丈の歴史を刻みながら、多種多様な品種が生まれた。 -

上伊那郡西天竜土地改良区の水路円筒分水工郡を土木遺産として認定

西天竜用水路の水を農地に分配するために用いられている「西天竜幹線水路円筒分水工群」がこのほど、社団法人土木学会(濱田政則会長)の「06年度土木遺産」に選奨され24日、同水路を管理する上伊那郡西天竜土地改良区(有賀正理事長)に認定書などが伝達された。有賀理事長は「分水工の中には先人の思いや熱意が込められている。貴重な遺産を守り、更に地域を発展させていくため、今後もご協力を願いたい」と語った。

今回認定を受けた分水工群は、農地へ水を流出する時、農地の大きさに応じて正確な比率で水が配分できるよう、流出させる水量を穴の数で調節している。1919年縲・939年に伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町に約57基が設置され、うち約35基は、現在も活用されている。松本地区などでもこうした分水工が残っているが、これほど多くのものが現役で活用されているのは珍しいという。

土木遺産は、歴史的・文化的価値のある近代土木遺産を認定することを通じて、社会や土木技術者に向けたアピール、まちづくりへの活用を促すことを目的としており、県内では02年に木曽地域などにある五橋も認定を受けている。 -

アツアツの信濃路ライス召し上がれ、村内保育園給食で

宮田村3つの保育園の給食に24日、キノコをふんだんに使った「信濃路ライス」が出た。山の幸豊かな地元ならではの特別メニューに、園児たちは大喜びで舌鼓を打った。

数年前の上伊那地方の保育士研修会で、地域特産のキノコを使った同ライスが紹介されて以来、村内の保育園では年に2回ほど給食のメニューに取りいれている。

カレー粉で炊いた白米に、シメジ、エリンギ、エノキなどを具材にしたミルクシチューをたっぷりかける。

栄養満点のメニューに「美味しい」と園児たち。湯気が立ちあがるアツアツの出来立てをモリモリと食べ、寒さを吹き飛ばしていた。 -

山ぶどう栽培組合品質向上目指して技術講習会

宮田村特産の山ぶどう(ヤマソービニオン)の栽培組合(春日伊平組合長、14戸)は24日、せん定技術講習会と栽培検討会を開いた。より美味しいワインの原料をつくろうと、技術の基本などを確かめ合った。

06年産は31・6トンと生産開始から7年で最高の収量を記録。大半はワインとして醸造し、味も良質で昨年末に販売を開始した新酒「紫輝」も好評だ。

この日、春日組合長は「作り方にも自信がついてきた。責任はますます大きくなるが、今年も良い1年でありますように」とあいさつした。

さっそく農協や農業改良普及センターの職員から指導を受け、春日組合長のほ場でせん定の基本を再確認。

軸がれや花ぶるいなど、着果や品質に影響が出る問題への対策なども検討し、意見を交換した。 -

村内のリンゴ830本を「改植」

宮田村で、寿命や品質低下がみられるリンゴの木830本を新たな木に植えかえる「改植」事業が国の補助を受けて始まっている。シナノスイートなど改良が進む優良品種に更新するもの。今後も7割以上の木が改植が必要とされ、関係者は「品質維持、向上のために計画的に行っていきたい」と話す。

費用の約半分を助成する補助制度を活用し、今回は宮田村を中心に上伊那地方全域が事業対象。希望により全体の参加戸数は20戸で、約2千本、3ヘクタール分を植えかえる。

そのうち最も本数が多い宮田村では駒ケ原、大久保区、北割区にほ場を持つ7戸が参加した。

既に一部の木は伐採が始まっているが、3月末までには改植を完了する予定。

宮田村では1981年頃に植えた木が25年ほど経過して、一部に樹勢や品質に衰えも。

JA宮田支所は「ほ場全体の4分の1くらいは改植が済んでいるが、品質保持のためにも今後とも古い木は計画的に順次更新していきたい」と説明する。 -

駒ケ根土地改良区50周年

1956(昭和31)年に設立された駒ケ根市の駒ケ根土地改良区(堀内修身会長)は20日、同市下平の農村環境改善センター「一心館」で50周年記念式典と祝賀会を開いた。関係者約100人が出席し、設立半世紀の節目を祝った。

堀内会長は式辞で事業の概要などについて振り返った上で「温かい支援により、今日を迎えることができたことに感謝する。今後は地域農業のさらなる発展に期待したい」と述べた。

同改良区は同市下平の耕地拡大と区画整理を目的に設立され、3回にわたって大規模な事業を行なってきた。90年度から96年度にかけて行われた大区画ほ場整備事業では217ヘクタールのほ場のほか、パイプライン、用水路、道路などの整備を29億6500万円かけて行い、1区画1ヘクタール農地も実現した。 -

農道とJR立体交差で上下水道付け替え

宮田村議会は19日に臨時会を開き、大田切区で進む県単農道とJR飯田線の立体交差事業の進ちょくに伴う上下水道管の付け替え工費総額620万円を村の上下水道事業会計に追加する補正予算案を可決した。

立体交差の構造物「ボックスガルバート」に上下水道管を東西方向に埋め込むもので、上水道が延長90メートルで2百万円、下水道が82メートルで420万円の工費。

2005年11月に着工した「ボックス」の工事だが、現場事務所によると進ちょく率は85%でほぼ計画通り。

村は当初、新年度予算に付け替え工事費を計上する予定だったが、事業の順調な進行により前倒しした。

現在、交差前後から国道153号線に接続する260メートル区間を整備中。2008年度中の完成を目指しており、約2・4キロメートルの全線が開通する。

同農道は村の南部を東西に貫くもので、2000年度に着工。その後、計画地にオオタカの営巣などを確認して広域農道西側の331メートル区間を中止するなど事業変更があったが、立体交差部分は計画通りに2車線規格で進んでいる。

臨時会では7月豪雨の林道復旧工事が激甚災害の指定を受けたことなどにより、4100万円余りを補正する一般会計予算案も可決した。 -

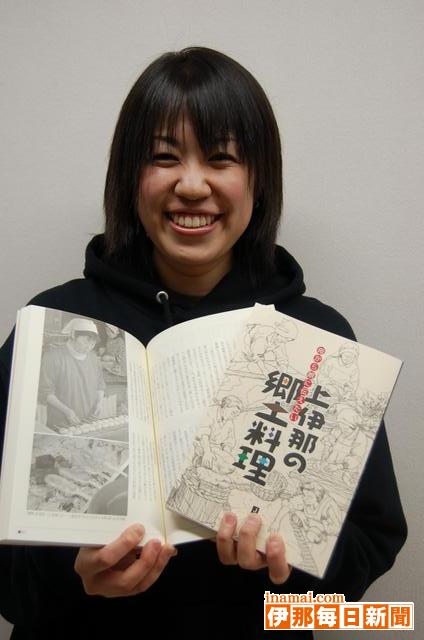

JA上伊那の『上伊那の郷土料理』が発刊累計1万部を突破

上伊那農業協同組合(JA上伊那)が発刊している地元の郷土料理集『縲恤黷ゥら娘に伝えたい縲恟繹ノ那の郷土料理』がこのほど、発売開始から4年目にして発刊累計1万部を突破した=写真。

JA上伊那生活部会員などの協力で、2002年に作成したこの本は、地元の郷土料理約200点を季節ごとに取り上げ、作り方からゆえんまでを紹介している。発売から2カ月で6千部を完売。その後もコンスタントに売れ続け、6度目の増刷となった今年、累計1万部に到達した。

漬物シーズンとなる秋には販売数が増える傾向にあり、購入者の中には正月料理を作るの時に活用する例もあるという。

担当職員は「嫁いできた女性へのプレゼントには最適。今はおじいさんおばあさんと一緒に暮らさない家庭も増えているため、そういう家庭の主婦にも重宝されている」と話していた。

本は、上伊那のAコープ店、農産物直売所、主な書店で購入することができる。

A5判、192項。価格は1500円(税別)。 -

原木シイタケのパイオニア、水上鎮雄さん、平八郎さん(駒ケ根市北割)

駒ケ根市北割の中央アルプス山ろくで親子2代にわたり、原木シイタケを栽培する水上鎮雄さん(84)と平八郎さん(51)、シイタケ栽培のパイオニアである。

おがくずに多種類の養分を混ぜた菌床栽培のキノコや安価な輸入品が出回り、クヌギやナラなど原木からシイタケを栽培する人が減少する中で、里山の自然の光と、アルプスの地下水脈から涌き出る水を使って、最高の環境で、頑固に味と安全性を極めようと、原木シイタケ栽培に取り組む。

◇◇

1946年3月、敗戦で中国から復員した水上鎮雄さんは、稲作だけでは食べて行けないと、いろいろと副業を試みる中で、61年、シイタケの周年栽培に出会い「今まで春と秋しか収穫できなかったが、これは画期的な技術。10ヘクタールの森林資源も活かせる」と原木百本から栽培に着手した。徐々に数を増やし、2代目の平八郎さんが中学を卒業する頃には、年植3千本に増え、経営の部門比率は稲作6、シイタケ4となった。

77年、鳥取大学農学部を卒業した平八郎さんは「キノコの中で育ち、親父がバリバリやっているのを見て、農業は自分で考え、自分で組み立てられる」と迷わず農業を継いだ。「同じことをやっていたのでは価値がない。(自分が)入ったら入っただけの仕事をしなくては」という頼もしい平八郎さんの言葉に、「妻と2人では仕事の量に限界があり、息子が入ってくれた経営は根本的に違う(鎮雄さん)」と、機械化とビニールハウスによる規模拡大に踏みきった。原木の伐採はチェーンソーを用い、搬出や移動にはトラクターやフォークリフトを、最も手間の掛かる穴開け作業には、高速ドリルも導入した。現在では1日800本も開けることができる。種菌も金づちで打ちこむ方法から、押し込むだけの成形種菌に進化した。さらに、同年から始まった米の減反政策も規模拡大に拍車を掛け、現在では年植1万本余となった。

87年まで10年間、JAを通じて系統出荷してきたが、様々な課題もあり、仲間が集い「自分たちで販路を開拓しよう」と、近くのサラダコスモの多大な協力もあり、スーパーへの直販の道も拓いた。

85年には「規模拡大には、労力の均等化を図るしかない」と干しシイタケにも手を広げた。

しかし、最近は中国産の安価な輸入物や、おがくず、こぬかなどを培地にする菌床栽培も増え、キノコ類の価格低下が始まった。原木シイタケが駒打ちから収穫までに15カ月ほど掛かるのに対し、菌床栽培は7、8カ月で発生し、安上がりで回転が早い。「ゆっくりと苦労して成長したキノコは味がいい、人間と同じ。おいしくて、味のいいものを作ることで可能性を広げたい」と平八郎さん。

そのためには「無農薬、有機栽培。キノコはとてもデリケート。湿度、温度に細心の注意を払う。キノコの品質は培地と原木の種類、水、品種で決まる。この地の気候にあった物、味、香り、色、形、麟被やヒダの密度など、数百種類の種菌の中から品種を選定するのが1番難しい」。

今は一線を退いた鎮雄さんは「後継者により、維持され発展している。孫も後を継いでくれそうで、苦労した甲斐があった」と笑顔。 -

地産地消セミナー開催

身近な大豆の簡単な調理方法を学ぼう竏窒ニ20日、伊那市の農村女性グループ「農村女性ネットワークいな」(溝上かつ子会長)による地産地消セミナーが伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。約15人が集まり、豆腐づくりに挑戦した=写真。

農業後継者の育成や農村の振興を目的とした活動を展開している同グループが、地元食材をテーマに毎年1回開催しているセミナー。今回は「豆を食べて豆に暮らそう豆は元気の源」をテーマとして、豆腐作りをメーンとした簡単な大豆料理3種を選んだ。

グループに分かれた参加者たちは、普通の大豆、黒豆、青大豆の豆腐づくりに挑戦。ミキサーですり潰した大豆をしばらく煮ると、大豆の良い香りが部屋の中に漂った。そのほか、簡単にできるナガイモのきな粉団子やおからサラダなど、さまざま大豆料理を学び、試食会でその味を楽しんでいた。

溝上会長は「若いお母さんの中には大豆がどういう風になっているかを知らない人もいる。今後は収穫体験なども提供していければ」と話していた。

上伊那は品種の一つ、ぎんれいを中心に大豆を作る農家も多いという。 -

原木シイタケのパイオニア、水上鎮雄さん、平八郎さん(駒ケ根市北割)

駒ケ根市北割の中央アルプス山ろくで親子2代にわたり、原木シイタケを栽培する水上鎮雄さん(84)と平八郎さん(51)、シイタケ栽培のパイオニアである。

おがくずに多種類の養分を混ぜた菌床栽培のキノコや安価な輸入品が出回り、クヌギやナラなど原木からシイタケを栽培する人が減少する中で、里山の自然の光と、アルプスの地下水脈から涌き出る水を使って、最高の環境で、頑固に味と安全性を極めようと、原木シイタケ栽培に取り組む。

◇◇

1946年3月、敗戦で中国から復員した水上鎮雄さんは、稲作だけでは食べて行けないと、いろいろと副業を試みる中で、61年、シイタケの周年栽培に出会い「今まで春と秋しか収穫できなかったが、これは画期的な技術。10ヘクタールの森林資源も活かせる」と原木百本から栽培に着手した。徐々に数を増やし、2代目の平八郎さんが中学を卒業する頃には、年植3千本に増え、経営の部門比率は稲作6、シイタケ4となった。

77年、鳥取大学農学部を卒業した平八郎さんは「キノコの中で育ち、親父がバリバリやっているのを見て、農業は自分で考え、自分で組み立てられる」と迷わず農業を継いだ。「同じことをやっていたのでは価値がない。(自分が)入ったら入っただけの仕事をしなくては」という頼もしい平八郎さんの言葉に、「妻と2人では仕事の量に限界があり、息子が入ってくれた経営は根本的に違う(鎮雄さん)」と、機械化とビニールハウスによる規模拡大に踏みきった。原木の伐採はチェーンソーを用い、搬出や移動にはトラクターやフォークリフトを、最も手間の掛かる穴開け作業には、高速ドリルも導入した。現在では1日800本も開けることができる。種菌も金づちで打ちこむ方法から、押し込むだけの成形種菌に進化した。さらに、同年から始まった米の減反政策も規模拡大に拍車を掛け、現在では年植1万本余となった。

87年まで10年間、JAを通じて系統出荷してきたが、様々な課題もあり、仲間が集い「自分たちで販路を開拓しよう」と、近くのサラダコスモの多大な協力もあり、スーパーへの直販の道も拓いた。

85年には「規模拡大には、労力の均等化を図るしかない」と干しシイタケにも手を広げた。

しかし、最近は中国産の安価な輸入物や、おがくず、こぬかなどを培地にする菌床栽培も増え、キノコ類の価格低下が始まった。原木シイタケが駒打ちから収穫までに15カ月ほど掛かるのに対し、菌床栽培は7、8カ月で発生し、安上がりで回転が早い。「ゆっくりと苦労して成長したキノコは味がいい、人間と同じ。おいしくて、味のいいものを作ることで可能性を広げたい」と平八郎さん。

そのためには「無農薬、有機栽培。キノコはとてもデリケート。湿度、温度に細心の注意を払う。キノコの品質は培地と原木の種類、水、品種で決まる。この地の気候にあった物、味、香り、色、形、麟被やヒダの密度など、数百種類の種菌の中から品種を選定するのが1番難しい」。

今は一線を退いた鎮雄さんは「後継者により、維持され発展している。孫も後を継いでくれそうで、苦労した甲斐があった」と笑顔。 -

イチゴ狩りにぎわう

外は1面の雪の原、、暖かいハウスの中で真っ赤に熟したイチゴが-。中川村横前のアクアロマン(宮崎博美社長)イチゴ園は新春からイチゴ狩りと直売が始まり、おだやかな陽気に誘われ、地元や中京方面からの団体、個人客でにぎわっている。

来場者は20度前後に保たれたハウスに入場、緑濃い葉を茂らせ、白い花咲く中で真っ赤に熟したイチゴ「章姫」を摘み取りほおばった。

来場者は4L、5Lと特別大きいイチゴを選んで、次々と口に運んでいた。

施設事務所では取り立てのイチゴのパック入りが販売され、イチゴ狩りの入場者や近隣の主婦が2、3パックとまとめて買い求めていた。

同園の大場敏春専務は「好天が続き、甘みは十分、粒もそろっている」と話している。

イチゴ狩りの入場料は昨年と同じ、1月末まで小学生以上1500円、園児1000円。2月1日-5月10日まで、小学生以上1200円、園児1000円。5月31日まで小学生以上1000円、園児800円。6月1日から終了まで小学生以上、園児ともに500円。1月末まで要予約。

詳細は同園(TEL88・4115) -

投機の対象

300年前、ヨーロッパの人々を狂わせた羽のような、炎のような模様のパロット系チューリップ。ミステリアスな花の歴史に引かれ、花屋をはしごして探したが見つけることは出来なかった。栽培農家に聞くと、球根が高く需要が少なく、採算が取れないからとか▼当時、美しさ故に投機の対象になり、1球が豪邸と交換され、多くの人がチューリップ投機で破産の憂き目に遭ったという。今でもその子孫の球根は一般的な種類の10倍から20倍はする▼最近のニュースで絵画のレンタルを巡る詐欺事件が発覚した。花でも絵でも、美しい物は「きれいだなあ」と愛で、鑑賞するのが無難。古今東西を問わず、金もうけの材料にしようとすると、ろくなことにはならないようだ(大口国江)

-

農地・水・環境保全向上対策に関する意見交換会

飯島町は「農地・水・環境保全向上対策」に関する意見交換会が17日、農村環境改善センターで開いた。区会や耕地総代、水利組合、地区営農組合など約40人が出席し、活動組織づくりに向けた構成員の範囲と役割、活動計画について意見交換した。

「農地・水・環境保全向上対策」は農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図る地域共同の取り組みを支援するもので、共同活動(資源保全)と営農活動の支援がある。

共同活動(資源保全)への支援は(1)農業者だけでなく、地域住民などが参加する活動組織を作成する(2)現状維持に留まらず、改善や質の向上を図る活動計画を作成する(3)市町村と協定を締結し、地域協議会に申請(4)活動組織が活動する区域の農地面積に応じて支援(基礎支援)が受けられる(交付金の交付)。 意見交換会では「組織の構成員に消防団を入れた方がいいか」「老人クラブは入れてもいいか」など組織に関する質問や「水利補修にかかわる町の補助と交付金との関係は」「農道とはどの部分をさすのか」「水利の草刈は年何回すればいいのか」など活動に関する具体的な意見、質問が多く出された。

町は「現在実施している組織(団体)が継続的に事業を行なっていくことをベースに考えてほしい」などアドバイスしていた。 -

駒ケ根市農政組合長会第1回

駒ケ根市は16日、07年第1回の農政組合長会を市役所南庁舎で開いた。市内の34農政組合から新組合長が出席し、代表者が中原正純市長から委嘱状を受け取った=写真。担当の市職員らと初顔合わせをしたほか、営農センター事業や07年度の生産調整、災害時の対応などについて詳しい説明を受けた。赤穂地区、中沢・東伊那地区の各正副会長らによる選考の結果、会長に宮下貞義さん=町四、副会長に山口雄二さん=永見山=がそれぞれ選出された。

農政組合長は次の皆さん。

◇赤穂▽南割=竹上一彦▽中割=山本吉彦▽北割二=池戸功▽北割一=横山潔▽小町屋=小林紀充▽福岡=赤羽根明博▽市場割=田村良則▽上赤須=斉藤敏文▽南下平=松崎賢一▽北下平=小出一益▽町一=中島勇▽町二=山本幸績▽町三=平賀泰司▽町四=宮下貞義▽上穂町=山田唯人

◇中沢▽吉瀬=林恒平▽永見山=山口雄二▽菅沼下=浅原隆一▽菅沼上=井口保裕▽下割=竹村誠▽中割下=野村満▽中割上=工藤和彦▽上割=木下浩一▽中山=竹村雅男▽大曽倉=春日昌義▽中曽倉=竹村正宣▽本曽倉=竹村邦人▽原=下島健一▽南入=北原衛

◇東伊那▽伊那耕地=春日成浩▽栗林=木下武敏▽火山=下平正樹▽塩田=馬場光治▽大久保=小川元 -

JA上伊那、赤字部門を中心として事業見直しへ

上伊那農業協同組合(JA上伊那)の「07年役職員新年の集い」が11日夜、伊那市の県伊那文化会館であり、宮下勝義組合長は赤字部門を中心に事業見直しを進めることを明らかにした。

年頭あいさつに臨んだ宮下組合長は、農業の劇的な変化と共にさまざまな問題に直面している現状に触れ「今年は生産体制の確立と基盤づくりに真剣に取り組んでいかなければならない」と発言。その具体策の一つとして、収支の合わない事業を見直す方針を示した。しかし、営農技術員などは現状を維持し、食の供給地としてのブランドづくりを促進。「全体としては拡大基調で見直しが進むようにしたい」とした。

支所機能についても迅速な対応を可能とするために見直しを進め、08年から新体制でスタートしたいとした。

式典では、永年勤続者の表彰があったほか、落語家・三遊亭楽太郎さんによる講演もあり、参加した役職員は志を -

上農高校に武蔵野市立第三中学校からお礼状が届く

上伊那農業高校園芸科学科食用植物コースの2年生の元へこのほど、12月始めにデザインアップルなどを贈った東京都武蔵野第三中学校の中学生からお礼状が届いた。

上農高校では9年前から、「セカンドスクール」として農業体験に訪れる第三中学校の生徒らを受け入れている。昨年5月も、中学生約100人が同校を訪れ、各のコースの2年生が体験学習をサポート。食用植物コースでは、2年生14人が初めてリンゴの摘果を体験する中学生を指導した。

そのリンゴを11月末に収穫し、10キロ詰め5箱を中学校へと贈ったところ、大判の模造紙に中学生一人ひとりのメッセージが書かれたお礼状3枚が届いた。

礼状には「おいしいリンゴをありがとうございます」「来年もおいしいリンゴを作って届けてください」など、思い思いの言葉が書かれており、高校生もそのメッセージを笑顔で眺めていた。

2年生の宮下未来さん(17)と小川愛美さん(16)は「中学生は土にも慣れていなかったので、教えるのは大変だったが、仲良くなれて良かった」と話していた。

今後、2年生は写真付きで第三中学校へ手紙を送ることを予定している。 -

春を告げる素朴な花、プリムラ

ラテン語で「最初の」という意味を持つプリムラ、ほかの花に先駆けて春一番に咲く「報春花」、プリムラ属は北半球を中心に500種類以上が自生し、様々な園芸種が作出されている。今回は最もポピュラーなイギリス生まれのポリアンサ、中国原産のマラコイデス、オプコニカについて、伊那市東春近の導楽園の酒井富貴社長と、伊那種苗園の酒井信社長にお聞きした(大口国江)。

##(中見出し)

ジュリアン、ポリアンサを37万鉢栽培する導楽園、育種にも意欲的

伊那市東春近の天竜河畔に白く輝く7連棟のガラス温室、11棟のビニールハウスが続く。ジュリアン30万鉢をはじめ、バラ咲き、蛇の目咲きなどポリアン系37万鉢を栽培する。早生系のジュリアン、ポリアンサの出荷がほぼ終り、新春から中輪系バラ咲きや、蛇の目咲きの新品種ジュエリーオブクイーンの出荷が始まった。

同園のプリムラ栽培歴は長い、先代、酒井幸保さん(現社長の夫)の時から、すでに30年余。自家採りの種を5月下旬縲・月にプラグにまく。種は好光性のため、覆土しない。1週間位で発芽する。7月中旬、本葉2、3枚で6センチポットに移植。11月中旬から小輪で耐寒性に優れたジュリアンがポッとひとつ、続いて、ポッポッと咲き、やがて何万鉢もワッと咲く。花が4、5輪咲いた鉢から、名古屋や関東方面に出荷する。12月になると、大輪のポリアンサも咲き出す。

出荷作業は枯れ葉や花を取り、形を整え、ジュリアンは1ケースに24個、パッと目立つ黄色を中心に、ピンク、赤、紫と色をそろえ、彩りよく並べる。中・大輪系は1ケース20鉢を並べる。

出荷作業が1段落すると、種採り作業に移る。プリムラは自家交配しない。雌しべが高いところにあり、雄しべが低いところにある。遠すぎて実を結ばない可哀想な花。そこで人工受粉し、様々な花を作出する。「気に入った花やきれいな花を選び、他の株の花粉をつけて、交配し育種している」。

黄色に赤の縁取りのある花を先代の幸保さんの「幸」と現社長の富貴さんの「貴」を組み合わせて名付けた「幸貴」。ピンクからオレンジと色の変化が楽しめる「暁」の2種類を育種し、品種登録出願中である。

3代目を継ぐ大さんも育種に熱心で、突然変異の中から花弁が細く、日本桜草の雰囲気を持つ花や、筒咲き、絞り咲きなど、特徴ある花を選び、だれも見たことにない新しい花づくりをしている。大さんが作出した新品種もまもなくデビューする。

##(中見だし)

苗生産とマラコイデス、オプコニカを栽培する伊那種苗園

広域農道沿いに広がる東春近木裏原に、一風変わった角型ハウスの一群がある。標高が高く、夏涼しい同園は、プリムラの苗栽培の適地で、暖地からの委託で50万本生産する。鉢花で出荷するのはジュリアン2万鉢、マラコイデス3万鉢、オプコニカ2千鉢と少ない。

マラコイディス

小さな花を密集させる繊細な姿が愛される。自家採りの種を6月に蒔き、12月から咲き始め、1月から出荷が始まった。ピンクの濃淡を中心に、白、赤、紫と多彩。縁取りのある「蛇の目」も各色そろう。

ボリウムを普通のマラコイデスの5分の1以下と、コンパクトにした「ポシェット」もある。従来はピンクの濃淡の2種類しか無かったが、同園で、マラコイデスの中から、かちっとまとまったものを選別し、赤、紫、蛇の目など5種類を作出した。「場所を取らず、どこにも置ける小ささ、かわいらしさで人気がある。マラコイデスは過湿にすると、灰色カビ病が発生する。鉢土が乾いたら、たっぷり水をやるといい。5月頃まで楽しめる」。

オプコニカ

葉裏の毛に「プリミン」という毒素を分泌する品種もあり、かぶれる人もいるから注意が必要。白から濃紫、または真紅にと、鮮やかな花色の変化、6カ月も咲き続け寿命の長さから、根強いファンもいる。「直接触らず、手袋をはめて作業をするといい」とか。

このほか、くすんだ葉色、シックで可れんな花「シネンシス」もプリムラの仲間、これから咲き始める。 -

農事組合法人「みのわ営農」が法人の登記申請

農事組合法人「みのわ営農」が10日、法人の登記申請を長野地方法務局伊那支局に提出し、町役場や箕輪町商工会などに報告に訪れた。

みのわ営農は06年12月17日、箕輪町文化センターで設立総会をした。1月4日現在の組合加入者数580。出資口数2万9795口。出資金の1口額は100円(水田面積1アール)。

上伊那管内で最大の組合で、市町村単位でまとまった唯一の担い手組織としての法人設立は、全国には例があるが県内では初めて。

代表理事長の市川隆男さん、副理事長の柴正人さん、日野国章さんらが平沢豊満町長を訪問。市川理事長は「大勢入っていただいたので組合の皆さんが満足できる、入ってよかったという形にしたい。全町を網羅した形でみのわ営農が進めばいいと思っている」と話した。

組合員個々で異なる作業受託の把握、事務処理の複雑化、経理の大変さなど今後の課題が話題に上り、市川理事長は「この1年が正念場」とし、人的援助や交付金など町の協力を要望した。

平沢町長は「大変だと思わず、夢を持ってやってください」と話した。 -

地域の特産物をより身近なものとする「上伊那!食べたい提案隊」が活動開始

上伊那の特色ある農畜産物を、身近な食材として食べてもらおう竏窒ニ、上伊那地方事務所と上伊那農業協同組合(JA上伊那)はこのほど、「『上伊那!食べたい』提案隊」を発足させた。現在上伊那では、地域の特産品とするべく、さまざまな農畜産物が生産されているが、消費者にはなじみのない食材も多い。そこで提案隊は、試食会や情報交換会を開きながら、こうした食材のさまざまな情報を発信。それぞれの対象に合わせて食べ方などを提案し、さまざまな場面でこれらの食材を導入してもらおうと考えている。生産者と消費者の距離を近づける試みでもあり、特産品農畜産物の消費拡大へとつながるか、期待は高まる。

ここ2、3年の間に上伊那では、遊休農地の解消や地域おこしなどを目的として、アマランサス、オーストリッチなどといった新しい農畜産物の導入が進んでいる。また、行者ニンニク、羽広菜のカブ漬けなど、地域の伝統食材を見直す動きも活発化。これらを地域の特産品にしようと動いている。

しかし、これらは食材としてのなじみが薄いため、消費拡大が難航。共通の課題となっている。こうした状況を受け、農政課とJA上伊那は、生産者、消費者、調理者など、食材に携わるさまざまな人に食材のことを知ってもらう必要があると認識。食材を「情報」という付加価値をつけて発信する提案隊を発足した。

すでに、学校給食の栄養士などを対象として情報交換・試食会を開催。学校給食への導入を提案した。今後は、飲食店などを対象としておもてなし料理への導入を提案することも企画している。

担当者は「最終的には一般消費者を対象に、さまざまな食が集うイベント開催もできれば」と話していた。 -

JA宮田支所のだるま貯金

宮田村のJA上伊那宮田支所は4日、来客者に縁起物の福だるまを配る「正月だるま貯金」でにぎわった。

だるま約550個を用意。・ス初貯金・スを終えた人たちが次々と受け取り、午前中だけで終了した。

お年玉を貯金しようと訪れた子どもも多く、干支のイノシシをかたどった貯金箱をプレゼントした。

同支所の初貯金は昨年並みの5千万円。「天候にも恵まれ好調な出足」と、忙しさを喜びに感じて職員は仕事に追われていた。 -

南箕輪村水田農業推進協議会

南箕輪村水田農業推進協議会が21日、村役場であり、06年度の水稲作付け・転作状況や07年度の事業方針などが示された。

南箕輪に示されていた来年度当初配分数量は1698トン。作付け面積に換算すると約258ヘクタールとなり、本年度実績の268ヘクタールを下回る。しかし上伊那では、米を中心とした産地作りを進めるために本年度の生産実績を来年度の当初目標として調整する合意がされており、不足分となる10ヘクタールは地域間調整や加工米で対応していく。

また、国の新しい経営所得安定対策に伴い南箕輪村では、担い手に位置付けられているまっくんファーム加入者への土地集積や作業依託を進め、転作田の解消、作業の効率化を図る方針。担い手育成に重点を置いた事業展開を図る。

唐木村長は「11月に一村一営農組織であるまっくんファームが設立した。これからはまっくんファームを中心として担い手の問題などに取り組んでいってほしい」と語った。 -

伊那市で遊休農地解消と地元ブランドワインの生産に向けた土壌調査始まる

遊休農地解消と地域ブランドの特産品開発を目的とする「ヤマブドウワイン構想」の実現に向け伊那市は、市内の遊休農地の土壌調査を開始した。

市内でも深刻な問題となっている遊休農地を、ヤマブドウの栽培に活用するとともに、そのヤマブドウでワインをつくり、伊那市ブランドの特産品開発につなげようという試み。その前段として、信州大学農学部の協力のもと、ヤマブドウの栽培に適した環境があるか調査。山際の遊休農地など9カ所の土を採取し、養分やphの状態などを調べる。

土壌調査に当たる信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センターの春日重光助教授は「ヤマブドウの栽培には排水が良く、あまり肥沃でない土地が向いている。この辺はニホンヤマブドウの自生があり、作ってつくれないことはないと思う」と語る。

しかし、ヤマブドウは一般的なブドウより手間はかからないものの施肥の管理やつるの処理などが必要となるため、その作業を担う農業者をいかにして確保していくかを考える必要もあるという。 -

園児らが麦踏で交流

)

「麦さん元気で大きくなって」-。中川村の2保育園の年長園児ら47人は21日、片桐のどんパンの会(荒井登志子会長)の小麦畑約10アールで麦踏みをした。会員や農村女性ネットワークの女性ら13人も参加した。

園児らはうねに沿って1列に並び、緑の葉を伸ばす麦の上を横にギチギチと歩き、しっかりと麦を踏んだ。

麦は東山3号、先月10日、どんパンの会が筋まきした。麦は生えそろい、10センチほどに伸びた。

作業に先だって、荒井会長は「麦の根を土の中に押し込むことで、丈夫に育つ。カニさん歩きで、踏み残しがないように、ゆっくり踏んで」と呼びかけた。

作業終了後、同畑で収穫した小麦を使ったおやきを味わいながら、互いに交流を深めた。

両園では、原料の小麦から生産する同会が焼いたパンを給食に利用していることから、園児らが麦踏体験を通じて、農や食に関心を持ってもらえればと、毎年、年長園児による麦踏みをしている。

##(写真) -

ナンテン出荷始まる

)

中川村の特産品、ナンテン(南天)の出荷が始まった。実ナンテンは12月中旬、枝ナンテンは下旬以降がピークで、28日までに、美里、南陽、渡場地区から数千本がJAを通じて、関東、関西に出荷される。

ナンテンは「難転」に通じ、枝物は正月の縁起物として生花や門松に、実ナンテン(房)は仏花として用いられる。

南斜面の畑(4アール)でナンテンを栽培する寺沢長五さん(84)=南陽=は「今年は花はしっかり咲いたが、その後の長雨で実付きがよくない。栽培に手間がかからず、軽作業で高齢者向き」と話していた。 -

「食は上伊那にあり」情報交換・試食会

上伊那の食と農の距離縮めよう竏窒ニ19日、「食は上伊那にあり」が伊那市狐島のJA上伊那本所であった。生産者や学校給食関係者など約120人が参加。全国学校給食甲子園に優勝した長谷学校給食共同調理上の紹介や地域食材料理の試食会があり、地域食材を給食に活かす方法を考えた。県など主催。

上伊那の農畜産物の料理方法や情報を消費者に届けることを通じて、地産地消の推進を図る試み。今回は学校給食に焦点を当てた。

早くから長谷地区の野菜を学校給食に使う取り組みをしてきた長谷学校給食共同調理場の埋橋恵美栄養士は「生産者、栄養士、生徒の3者の顔がそろうことが大切」とし、互いの顔が分かれば、愛情のこもった給食が提供され、生産者や調理師の思いを知る生徒は愛着を持って給食を食べることを示した。

また、特産品化を目指して生産している各地の農畜産物を使った料理の試食会を実施=写真。アマランサスやシカ肉を使った料理が登場した。

参加した保護者の一人は「学校給食へのさまざまな思いを知った。伊那市では共同調理案が出ているが、子どもが調理現場を知れる今の関係は大切」と話していた。 -

農事組合法人「みのわ営農」設立

農事組合法人「みのわ営農」の設立総会は17日、箕輪町文化センターで開いた。組合加入者310人が出席して組合の定款、加入者、役員などの全議案を満場一致で可決し、全町一円を対象とした法人を設立した。

みのわ営農は組合加入者数582、出資口数3万137口。出資金の1口額は100円(水田面積1アール)。

事業計画は、水稲の基幹作業の受託、受託米の販売、経理の一元的は事務処理。高齢農業者に代わる農業生産活動の実施、遊休荒廃農地の解消、園芸作物・農産加工等販売活動事業化なども検討する。

07年度の事業量計画は農作業受託が耕起・代掻き、田植え、収穫いずれも150ヘクタール。

理事長の市川隆男さん(松島)は、「役員一同、町の農業振興、地域活性のため、英知を結集していく。ご支援、ご協力をお願いする。農業経営の持続的発展を目指し、一歩一歩着実に進みたい」とあいさつした。

役員は次の皆さん。

▽代表理事・理事長=市川隆男▽理事・副理事長=柴正人(木下)日野国章(松島)▽理事・総務販売部長=荻原省三(木下)▽理事・作業受託部長=唐沢定夫(沢)▽理事・農地調整部長=那須千元(福与)▽代表監事=唐沢敏幸(中原)▽監事=柴一吉(木下)

252/(水)