-

入笠山開山式 当面の間は入山自粛呼びかけ

伊那市と富士見町にまたがる南アルプス最北部の入笠山で、開山式が23日に行われました。

伊那市やJA上伊那などでつくる入笠山観光連絡協議会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間入山の自粛を呼び掛けています。

開山式には、協議会の役員6人が出席し新型コロナの収束を願いました。

例年、記念登山などのイベントを実施していますが、今年は新型コロナの影響で神事のみ行いました。

長野県は、当面の間登山の自粛を呼び掛けていることから、協議会では「入笠山への入山も自粛してほしい」と話しています。

神事の後、市の職員は伊那市側の登山道3か所に自粛を呼びかける看板を設置していました。 -

伊那東小6年生 手作りマスクを下級生に贈る

伊那市の伊那東小学校の6年生は、臨時休校中に手作りしたマスクを、26日に下級生全員に配りました。

こちらがさらしを切って手作りしたマスクです。

休校中に自宅で手縫いした他、学童クラブでミシンを使って作りました。

1、2年生には1人3枚ずつ、その他の学年には1人2枚ずつ用意しました。

マスクには、メッセージが添えられています。

-

伊那餃子会が持ち帰りセット販売

伊那市内の飲食店でつくる伊那餃子会は、新型コロナウイルスの影響で外食自粛の中、自宅で餃子を楽しんでもらおうと、冷凍餃子の詰め合わせセットの販売を始めました。

こちらが冷凍餃子詰め合わせセットです。

5パックセットで税込み1,500円です。

伊那餃子会加盟店のうち、伊那市の板前割烹弥座、らーめん北から来たよ、咲来軒、天壇のそれぞれと、会としてのオリジナル餃子の5種類が入っています。

22日は、南箕輪村神子柴の茶や藤十郎で、販売開始の記者会見が開かれ、会のメンバーが概要を説明しました。

詰め合わせセットには、加盟店の餃子1皿が無料になる、伊那餃子会オリジナルパンフレットがついてきます。

詰め合わせセットは、弥座、らーめん北から来たよ、咲来軒、茶や藤十郎で注文を受け付けているほか、JR伊那市駅北側のグルメ横丁テイクアウトマーケットで購入できるということです。 -

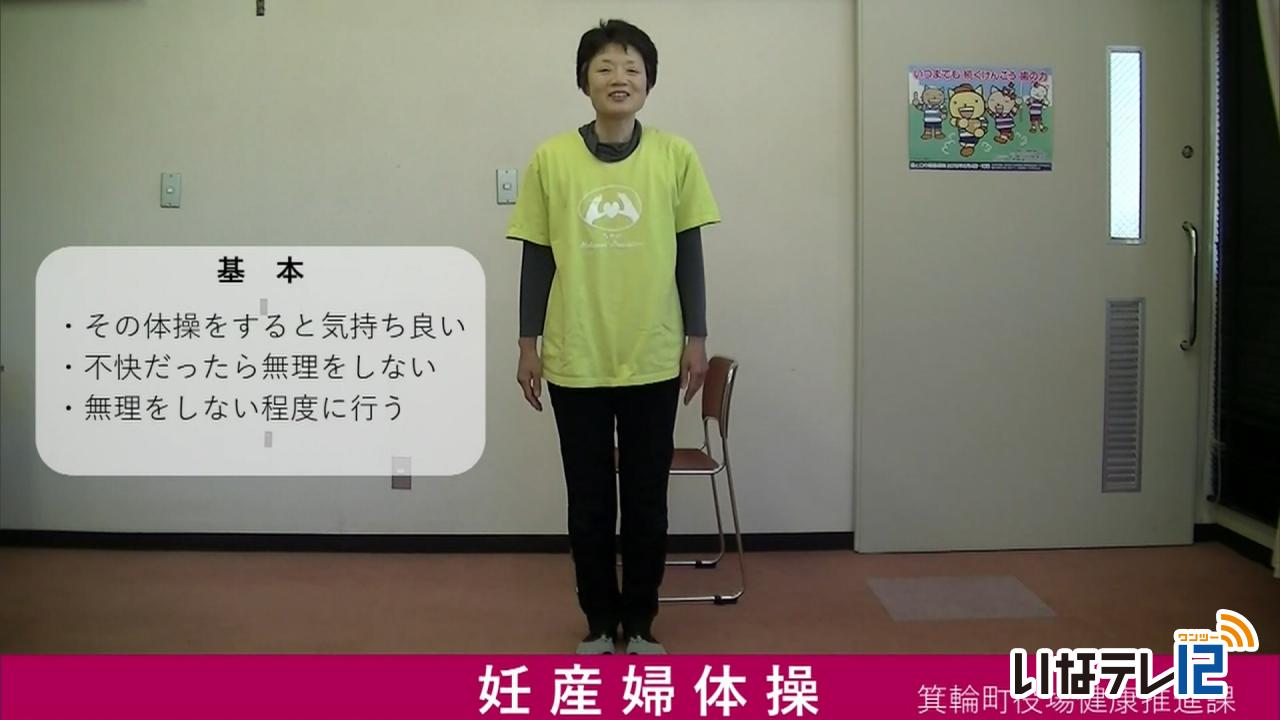

妊婦・産後の女性のための動画

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響で自宅で過ごす妊婦と産後の女性向けの体操動画をホームページで公開しています。

動画は、箕輪町の公式HPで視聴することができます。

妊娠中の腰痛予防や授乳による肩こりの解消、リラックス効果がある体操を紹介する9分間の動画です。

講師を務めるのは箕輪町が毎月行っている「こんにちは赤ちゃん教室」で指導している助産師の鹿野恵美さんです。

動画では、鹿野さんが首回しやアキレス腱伸ばしなど自宅で簡単に短時間で出来る体操を紹介しています。

これは、新型コロナウイルスの影響で自宅で過ごす時間が増え、運動不足やストレスを抱えている妊婦や産後の母親に動画を見ながら体を動かしてもらおうと箕輪町が制作したものです。

箕輪町では、「動画を見て定期的に体を動かしてほしい」と呼び掛けています。

-

小中学校 本格的に授業再開

新型コロナウイルスの影響で先月10日から休校が続いていた伊那市・箕輪町・南箕輪村のすべての小中学校で25日から本格的に授業が再開されました。

朝8時前、伊那市の西春近北小学校では、子ども達が登校していました。

西春近北小学校では、11日から午前中だけの登校でしたが、25日から通常通りの授業となりました。

1年生のクラスでは学活が行われ担任が1日の予定を話していました。

その後、国語の授業が行われました。

休み時間になると、児童たちはグラウンドでサッカーをしたり遊具をつかって体を動かしていました。

学校では感染防止策としてマスクの着用の他、教室へ入る前には手の消毒を行っています。

また、教室の机は間隔を空けたり、休み時間の後は放送で手洗いを呼び掛けています。

西春近北小学校では「感染予防対策をとりながら、子ども達が学校が楽しいと思えるように取り組んでいきたい」と話していました。

-

営業再開・イベント中止情報

新型コロナウイルスの影響で休業していた施設の営業再開とイベントの中止情報です。

日帰り入浴施設の営業再開情報です。

伊那市西箕輪のみはらしの湯と伊那市高遠町のさくらの湯は、6月5日から営業を再開します。感染防止の為 食堂、売店は当面営業しません。

9月に予定されていた中央アルプスの西駒山荘に薪を運ぶ登山レース西駒んボッカは中止となりました。

伊那市西春近のかんてんぱぱホールで6月27日から予定されていた「第41回長野県陶芸展」は中止となりました。

-

ユリノキの花が咲く

伊那市の春日公園第二駐車場に植えられているユリノキがチューリップに似た形をした可憐な花を枝先に咲かせています。

近くを通りかかった人たちは立ち止まって可憐な花を眺めていました。

-

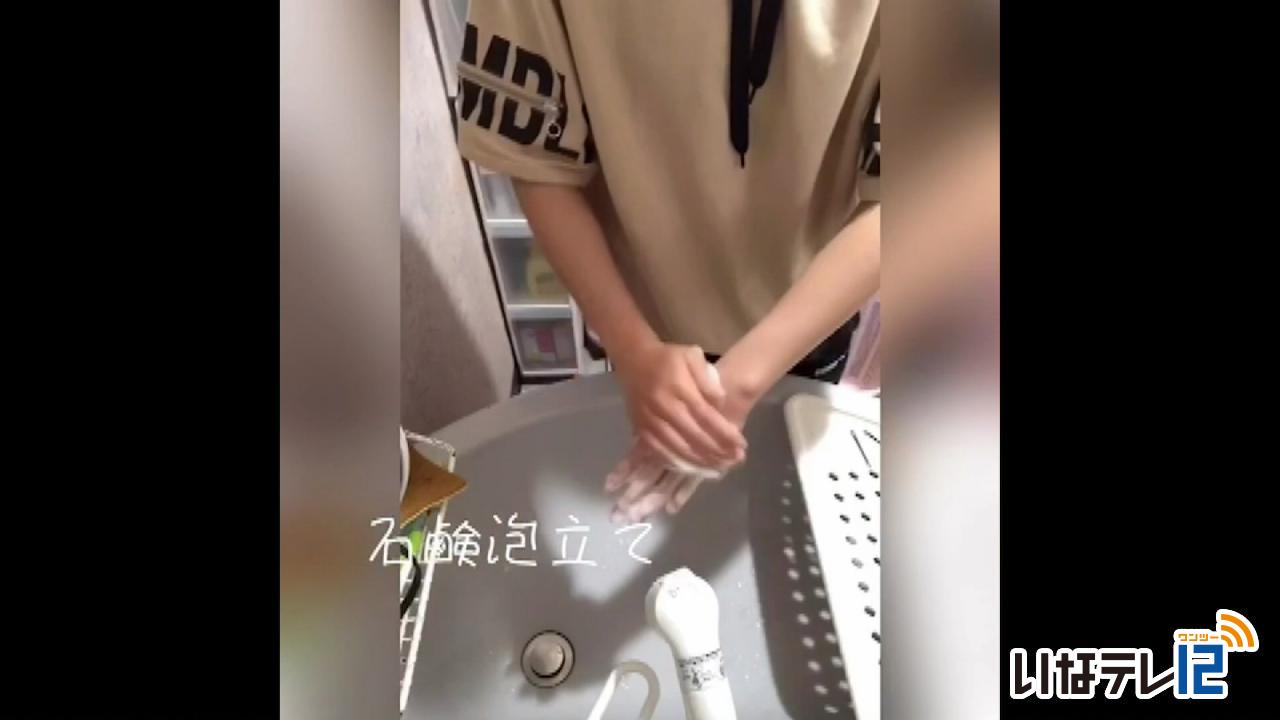

春富中卒業生が手洗い動画

今年の春、伊那市の春富中学校を卒業した生徒は、新型コロナウイルスの感染防止を呼び掛けようとと手洗い動画を制作しました。

この動画を制作したのは、今年の春、春富中学校を卒業した3年4組の生徒ら25人です。

25日は、制作に携わった一部の生徒と担任だった春日理沙教諭が春富中学校に集まりました。

春日教諭が、4月下旬にコロナの感染が広がる中、身近な支援ができないかと休校中の卒業生たちに呼びかけました。

生徒たちは、テレビ会議システムなどを活用して話し合い、手洗い動画を制作することを決めました。

動画投稿サイトYouTubeにアップされている映像を参考にしながら童謡に合わせて正しい手洗い方法を紹介しました。

生徒たちは、自宅や外で歌いながら手洗いをする様子をスマートフォンで撮影し、45秒にまとめました。

制作した動画は、19日からツイッターなどのSNSで公開されています。

多くの人たちに活用してもらおうと手洗い動画をDVDにしました。

DVDは、生徒の保護者を通じて伊那市内の保育園や老人ホームに届けられることになっています。

-

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

新型コロナの影響で収入に相当の減少があった方は、最大1年間、県税の徴収猶予を受けることができます。

担保、延滞金不要です。

詳しくは県税事務所へお問い合わせください。

【南信県税事務所 0265-76-6892】

-

上古田でアヤメ見ごろ

箕輪町上古田の唐澤敬司さんの畑で、アヤメが見ごろを迎えています。

このアヤメは、農業機械が入りづらく、米作りができなくなった田んぼを有効活用しようと、12年前に唐澤さんが20本ほどを植えたことがきっかけです。

現在は、約25アールの畑に2万本以上のアヤメが植えられています。

見ごろのピークは、2、3日後で、6月初旬まで楽しめるということです。 -

みはらしファーム一部営業再開

新型コロナウイルスの影響で先月13日から休業していた、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファーム内一部施設が、22日営業を再開しました。

このうち、農産物直売所とれたて市場では、開店直後から地域住民が買い物に訪れていました。

店内には、今朝採れたイチゴのほか、アスパラガスやキュウリなどの野菜が並んでいます。

訪れた客は、店に並んだイチゴを手に取ったり、スタッフと会話をしながら買い物を楽しんでいました。

とれたて市場では、レジに飛沫感染防止のビニールを設置するなど、新型コロナの対策を取りながらの営業再開となりました。

この日から営業を再開したのは、とれたて市場の他、やってみらっし、名人亭、草の家、木棲舎、MTBトレイルです。

なお、いちご園は今シーズンの営業終了、トマトの木と羽広荘は臨時休業を続けていて、みはらしの湯は来月5日に営業再開予定です。 -

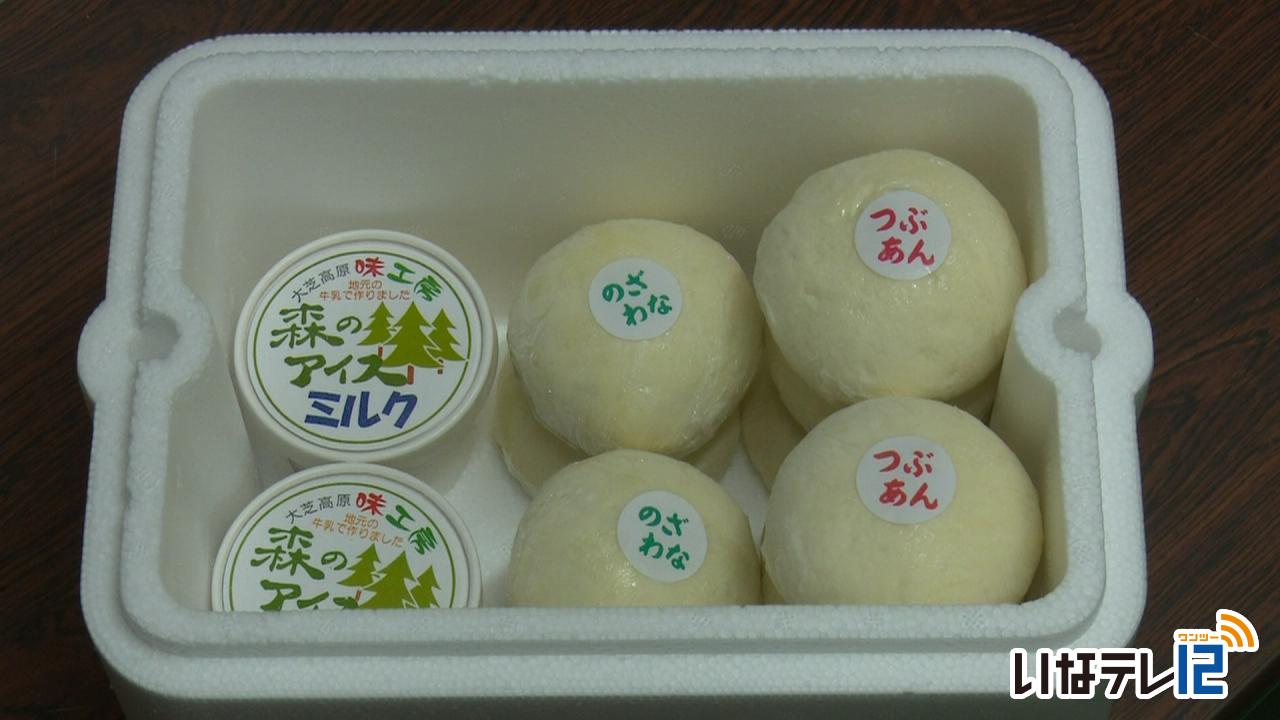

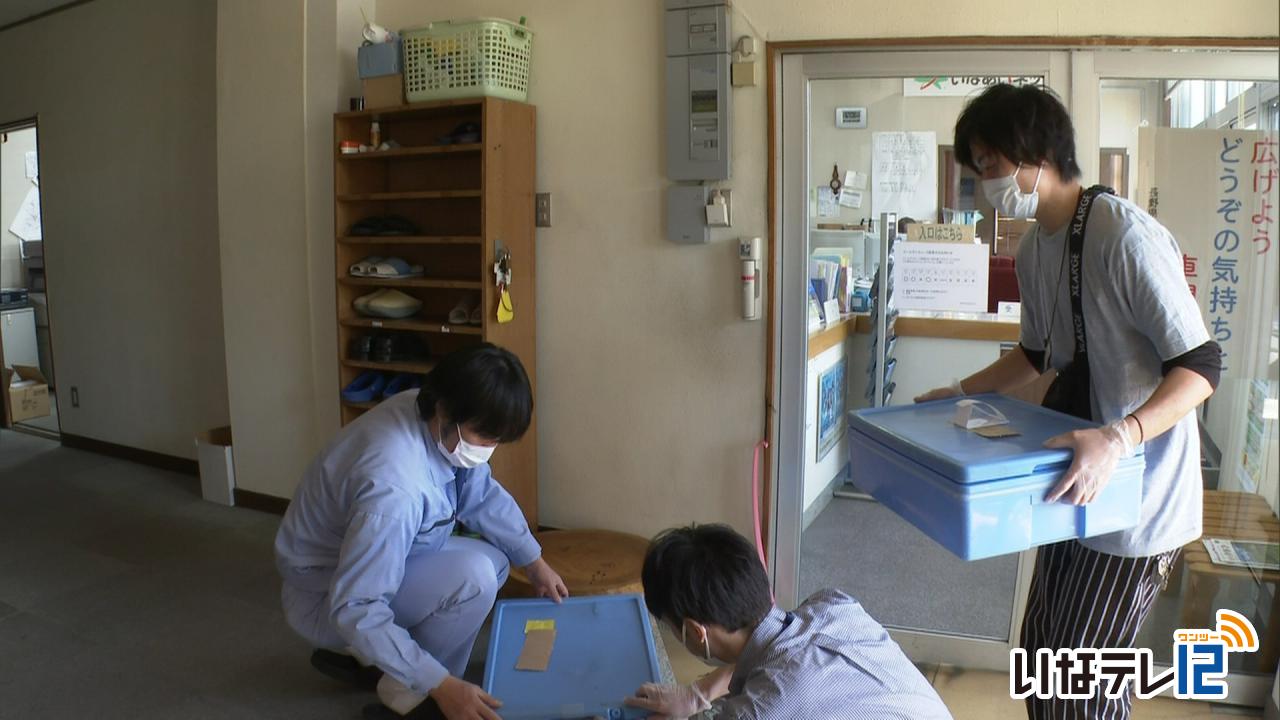

南箕輪村学生生活応援便発送

南箕輪村は、新型コロナウイルスの影響で県外から帰省を自粛している村出身の学生に、村の特産品を詰めた生活応援便の発送を、22日始めました。

南箕輪村の大芝高原味工房作業場では、名取健宏店長が応援便の準備をしていました。

味工房のおやきとジェラートの詰め合わせです。

おやきは、野沢菜やつぶあんなど5種類が2個ずつ入っています。

ジェラートは、ミルクとチョコチップの2種類が入っています。

また、唐木一直村長のメッセージや、上伊那広域連合がつくった就活応援パンフレットが添えられています。

南箕輪村では、新型コロナウイルスの影響で帰省を自粛している学生を応援しようと、2,000円分の村特産品を届ける物資支援を始めていて、12日から申請受け付けをしています。

応援便は、この日までに89件の申し込みがあり、県外に住む学生の元へ届けられます。

応援便は22日から準備ができ次第順次発送されることになっています。

申請は、村役場産業課窓口で受け付ているということです。

期限は来月25日までで、受付順に発送されます。 -

南原でフクロナデシコ見ごろ

南箕輪村南原の国道361号沿いにある伊藤照夫さんの畑で、フクロナデシコが見ごろを迎えています。

およそ40アールの畑には、フクロナデシコの花が一面に咲いています。

花は現在見ごろとなっていて、6月上旬まで楽しめそうです。

-

高遠城下まつりなど中止

新型コロナウイルスの影響で、 9月5日に伊那市高遠町で予定されていた「第13回高遠城下まつり」は中止となりました。

旧高遠町時代の「絵島まつり」から数えて中止は4回目です。

10月10日に長谷で予定されていた「第37回南アルプスふるさと祭り」は中止となりました。

このイベントの中止は3回目となります。

10月25日に高遠町文化体育館で予定されていた第34回伊澤修二記念音楽祭は中止となりました。

中止となるのは初めてで、合わせて予定されていた中学生への器楽・合唱講習会も中止となりました。

-

伊那地区成人式 正月に延期

毎年8月に行われている伊那市の伊那地区の成人式について、今年は新型コロナウイルスの感染防止のため、来年の1月に延期となります。

例年、伊那市の成人式は、伊那地区が8月に、高遠町・長谷地区が正月に行われています。

伊那地区の成人式は時期を延期し、中学校区に分かれ来年1月9日~11日のいずれかに開催する予定です。

なお、同じく8月に開催している箕輪町の成人式は現在開催するかどうかも含め検討中です。

南箕輪村は例年通り正月に開催する予定です。

-

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

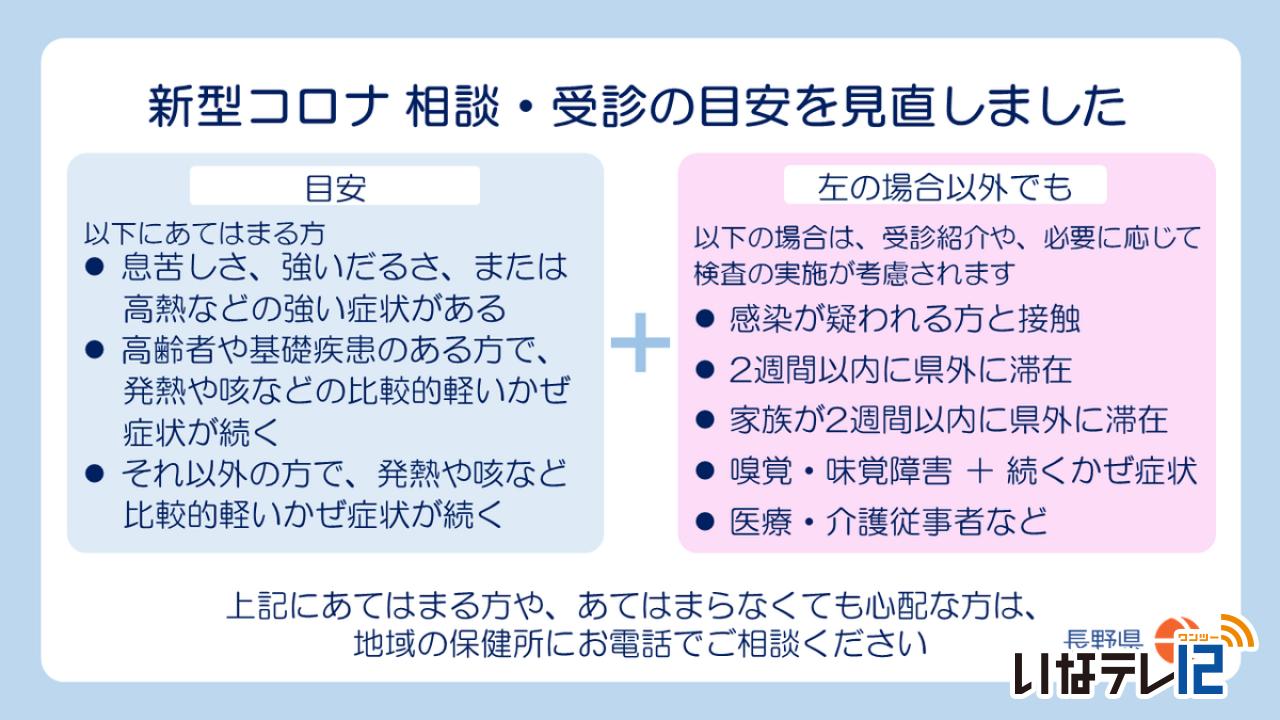

検査や医療を必要とされる方が適切に相談などを受けられるようにするため、「相談・受診の目安」を見直しました。

皆さまの安心のため、引き続き相談や受診、検査などの体制を充実していきます。 -

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

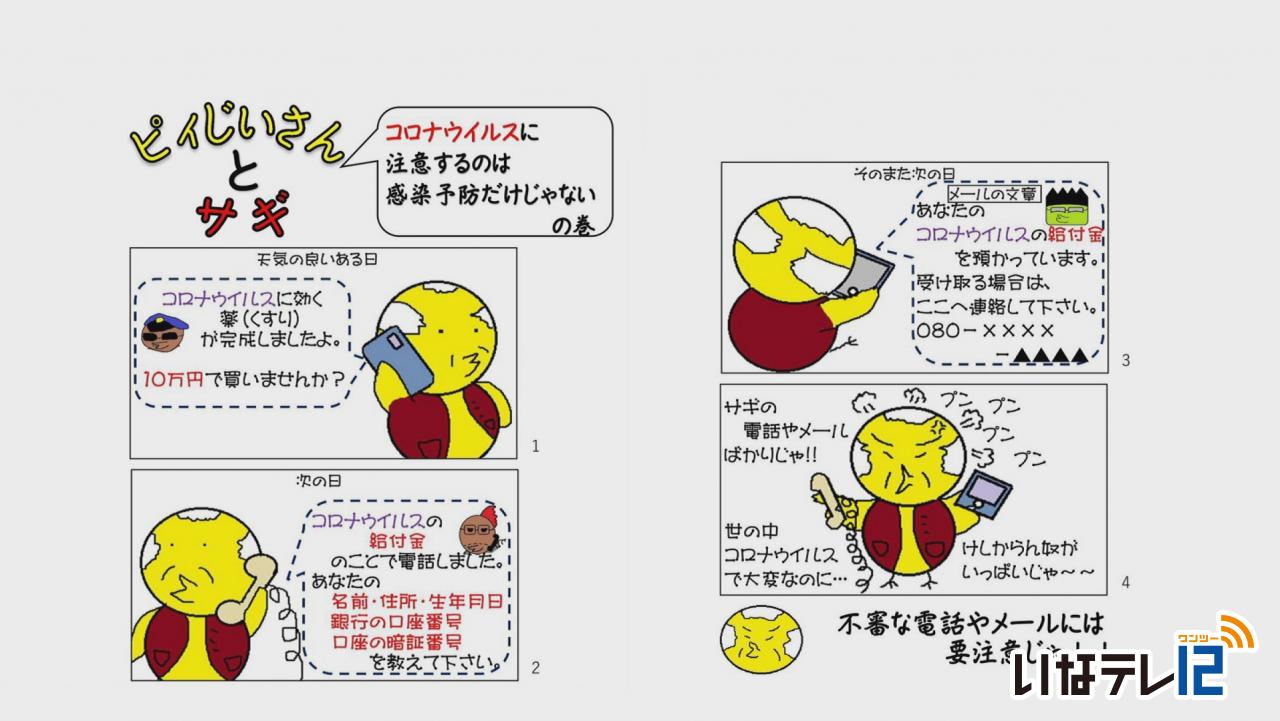

新型コロナに関連した詐欺の手口を紹介しています。

感染予防の徹底だけでなく、こうした詐欺の手口にも注意が必要です。

ご家族や職場などで詐欺の手口を共有し、みんなで詐欺から身を守るようにしていきましょう。

困ったら「消費者ホットライン 電話188」までご相談を。 -

遠照寺ぼたん見ごろ

ぼたんの寺として知られる伊那市高遠町山室の遠照寺では、色とりどりのぼたんが見ごろを迎えています。

遠照寺の境内には、150種類、約1,500株のぼたんが植えられていて、現在見ごろを迎えています。

遠照寺によりますと今年の開花時期は例年並みだが、花が小さく、雨や風の影響で、形が崩れてしまっているものもある。ということです。

毎年開催しているぼたん祭りでは、和傘が飾られ、ぼたんとのコントラストが楽しめますが、今年は新型コロナウイルスの影響で中止としています。

なお、国の重要文化財に指定されている遠照寺境内の釈迦堂は、希望をすれば釈迦像の拝観が可能で、拝観料は500円となっています。

遠照寺のぼたんは今月末まで楽しめるということです。

-

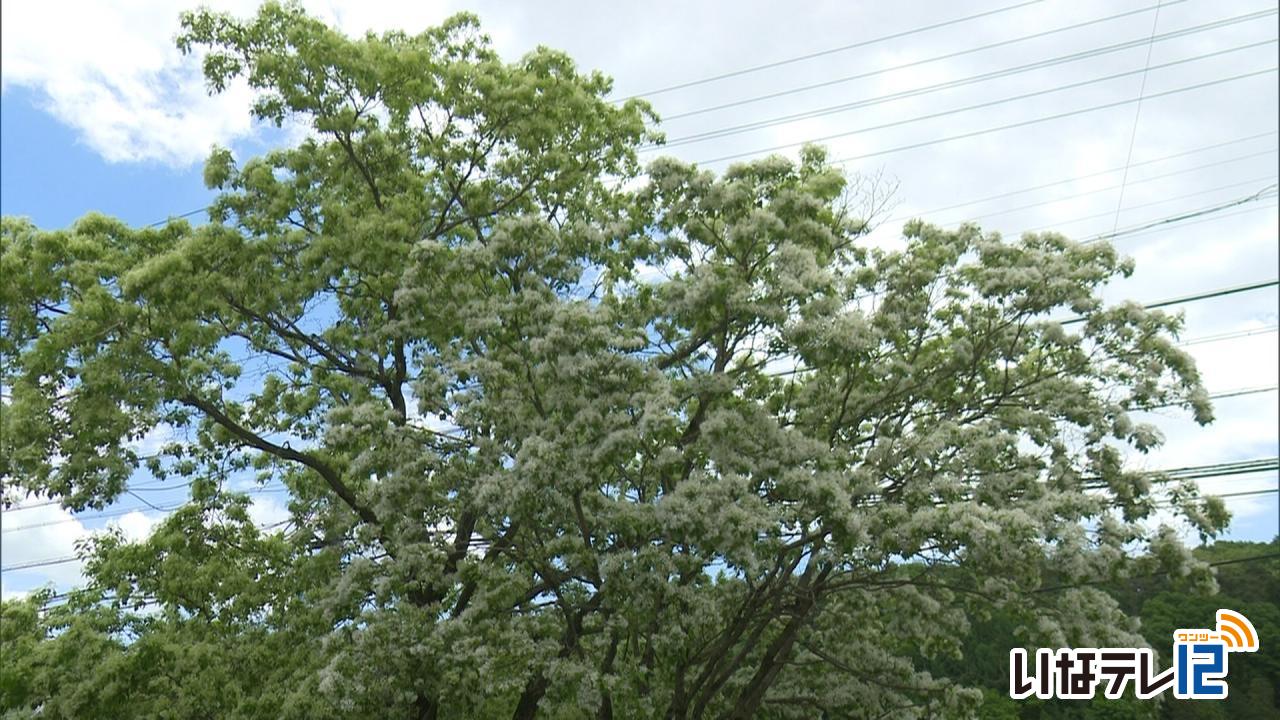

なんじゃもんじゃの花見ごろ

伊那市上牧の唐木敬吉さん宅のヒトツバタゴ、別名なんじゃもんじゃの木の花が見ごろを迎えています。

ヒトツバタゴ、別名なんじゃもんじゃの木は、唐木さんが40年以上前に友人からもらった苗木2本を庭に植えて育ててきたということです。

唐木さんによると、木は15年ほど前に現在の高さまで育ち、それから毎年白い花を咲かせるようになったということです。

花は、例年より1週間ほど遅い開花で、今月いっぱい楽しめるということです。

-

唐木村長「社会・経済活動を考えると宣言解除はやむを得ない」

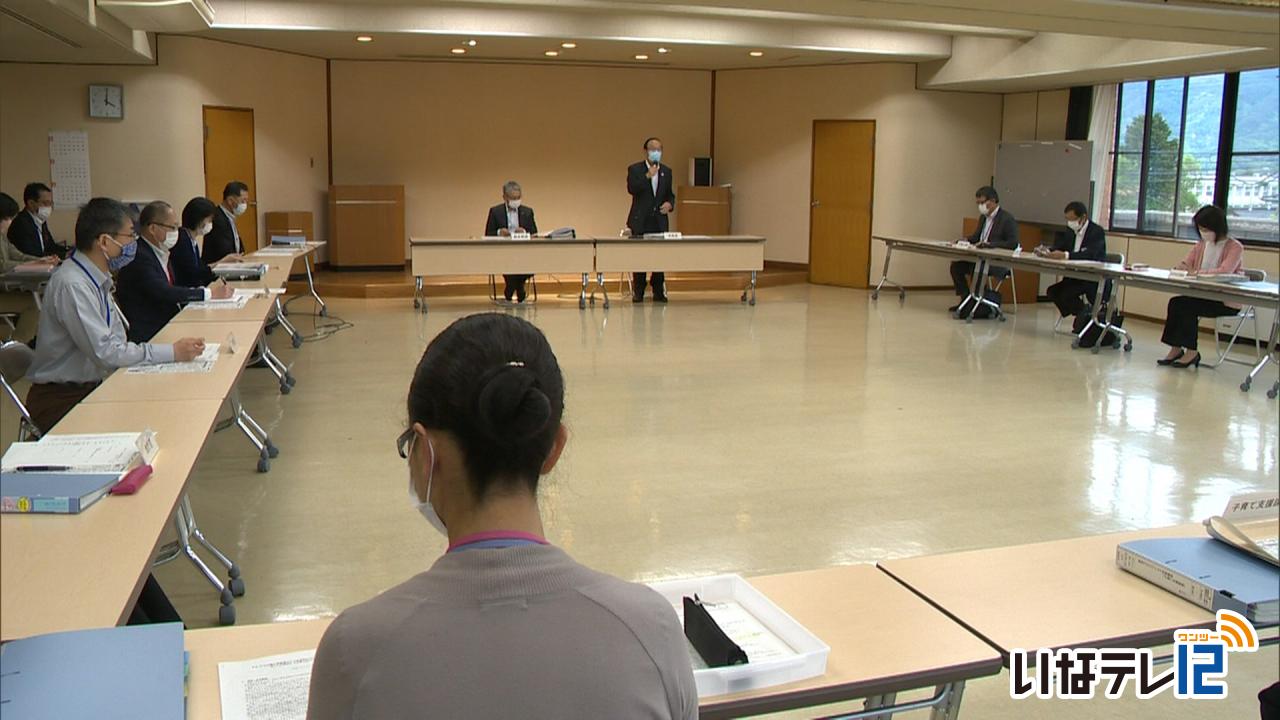

長野県の緊急事態宣言が解除されたことを受け、南箕輪村の唐木一直村長は、「社会・経済活動を考えるとやむを得ない措置」と話し、引き続き感染防止にむけた周知を図る考えを、15日に示しました。

南箕輪村新型コロナウイルス感染症対策本部会議が、15日に役場で開かれ、県の方針を受けて村としての対応を確認しました。

これまでの方針通り、小中学校は25日から通常授業を再開し、観光施設については、31日までは県外からの受け入れを行わないとしています。

唐木村長は、「新しい生活様式への周知を図るとともに、村の独自策を粛々と進めていきたい」と話していました。 -

デリバリーランチミーティング

伊那市の理事者と職員が昼食を囲んで懇談するデリバリーランチミーティングが19日、伊那市役所で開かれました。

ランチミーティングは、新型コロナウイルスの感染拡大が経営に影響している飲食店を支援しようと、デリバリー注文で行われました。

この日は白鳥孝市長のほか職員10人が意見を交わしました。

人権に関する事業を担当している小松やちよさんは、「伊那市子ども相談室の相談員が、新型コロナウイルスの影響で貧困が深刻化している家庭の状況に大変ショックを受けていた」と話していました。

これに対し白鳥市長は「弱い立場の人たちのために行政がある。若宮団地内に子ども食堂を開くことを検討している」と答えていました。

ランチミーティングは、6月下旬までに10回の開催を予定していて、食事はすべてデリバリー注文するということです。 -

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

新型コロナ緊急事態措置による県からの休業要請などにご協力いただいた皆様への協力金などの申請受付期間が延長され、6月1日(月)までとなりました。

期限までにお早目の申請をお願いします。

-

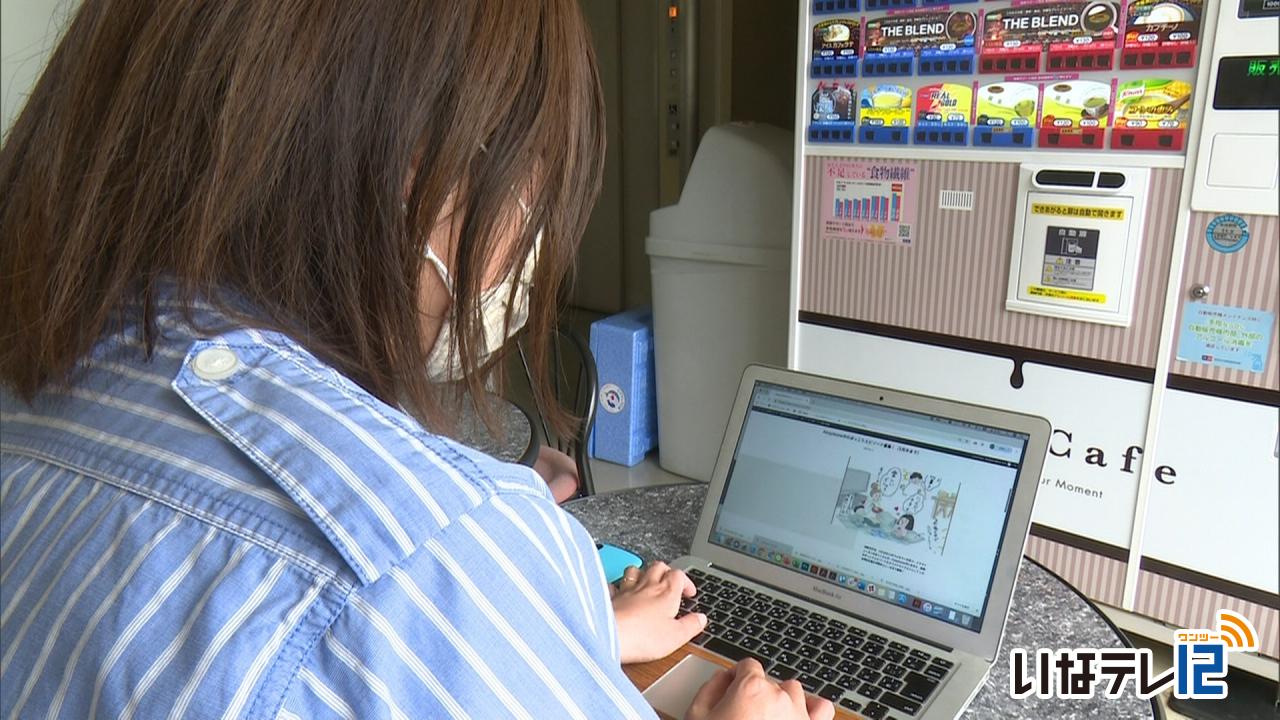

ステイホーム中のエピソードをイラストに

伊那市地域おこし協力隊の田中聡子さんと伊那市在住のイラストレーターまいこさんは、ステイホーム期間中の家族のほっこりエピソードを募集し、イラストに仕上げる取り組みを行っています。

伊那市在住のイラストレーターまいこさんが制作したイラストです。

ステイホームが呼び掛けられる中、家の中にレジャーシートを敷いて食事をしている様子が描かれています。

HPで伊那谷の情報を発信している伊那市地域おこし協力隊の田中聡子さんは、イラストレーターのまいこさんと協力し、ステイホーム中の家族のほっこりエピソードを募集し、イラストに仕上げる企画をたちあげました。

2人は共に子育て中の母親で、外出自粛期間中は思いがけず家族とのふれあいが増えたとして、出来事を思い出に残したらどうかと考えました。

エピソードは田中さんが運営するホームページ「伊那谷ふぃーる」で募集しています。

募集は5月末までで、集まったエピソードの中から5つをイラストに仕上げ、HPで公開していきます。

-

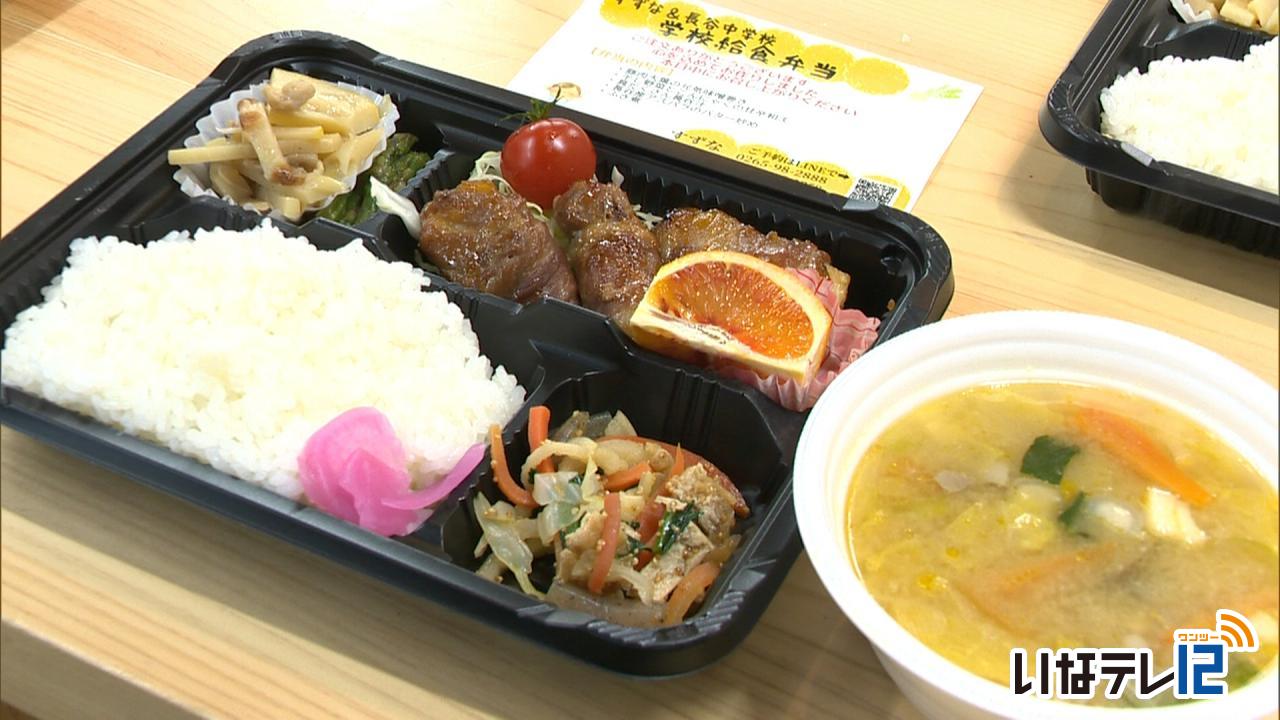

すずな 長谷の学校給食を弁当で提供

伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷内にある「かよちゃんの店 すずな」は、去年の全国学校給食甲子園で4つの賞を受賞した長谷学校給食共同調理場の献立を再現した弁当を、16日に販売しました。

弁当には、大葉と長芋を豚肉で巻いた「豚肉大葉の元気みそ巻き」、地元野菜と長谷中生徒が作ったラー油を使用した「長谷汁」など、長谷学校給食共同調理場の献立を再現しました。

価格は、1食税込700円です。

弁当の販売は、全国で賞を受賞した献立をより多くの人に味わってもらおうと企画されたものです。

16日は、20食分の予約があり、すずなのスタッフが午前中から用意していました。

できあがると、道の駅の向かいにあるテントに運び、販売していました。

弁当は、23日土曜日にも30食限定で販売する予定で、現在予約を受け付けています。

道の駅は現在、新型コロナの影響で休業していて、すずなでは再開後に週末限定でレストランのメニューに加えることにしています。

電話 98-2888 -

ながたの湯 営業再開

新型コロナウイルスの影響で1か月以上営業を休止していた箕輪町の日帰り入浴施設ながたの湯は16日から営業を再開しました。

営業開始の午前9時45分には50人程の客が訪れていました。

ながたの湯は新型コロナ感染防止の為4月8日から営業を休止していました。

14日に政府が長野県を含む39県の緊急事態宣言を解除した事や県の対応方針などが示された事を受け、きょうから営業を再開しました。

新型コロナ対策として東京や大阪など特定警戒都道府県からの来場自粛の呼びかけや利用者の連絡先の提出、休憩所の密集をさける対策、また1時間毎の消毒を行うことなどに取り組みます。

サウナは、男湯、女湯とも当面の間、利用休止にする方向で検討しているという事です。

ながたの湯によりますと16日は午後1時までにおよそ200人が利用したという事です。

近隣の日帰り入浴施設では、南箕輪村の大芝の湯もきょうから営業を再開しました。

伊那市のみはらしの湯とさくらの湯は31日まで休業の予定です。

-

デリバリーの実証実験

新型コロナの影響で外出の自粛が続く中、伊那市内の飲食店主らは、料理を配達するデリバリーの実証実験を行っています。

注文を受けると配達員が料理を届けます。

注文した人は、料理を受け取るとスマートフォンのアプリで支払いをしていました。

実験では、飲食店で作った料理を配達を行う担当者が配達、決済までを行い、仕組みやサービス内容がスムーズに運用できるかなどを検証しています。

上伊那の飲食店のテイクアウトの情報をグループの参加者がFacebookで共有する「いーなーイーツ」をきっかけに、デリバリーの仕組みを作っていこうと、市内飲食店6店舗と有志10人ほどが行っています。

新型コロナの影響で外出自粛が続く中、飲食店の売り上げ拡大につなげるとともに、自宅で外食の雰囲気を味わってもらおうというものです。

実験は17日日曜日まで行っていて、市内の6店舗で注文を電話で受け付けています。

-

ありがとうプロジェクトがマスクを寄付

不要品を集め発展途上国の教育支援に役立てる取り組みを行う「ありがとうプロジェクト」は、上伊那の小中学校へマスク6,000枚を寄付しました。

14日は、ありがとうプロジェクト代表の唐澤規之さんらが箕輪町の箕輪中学校を訪れ、上伊那校長会会長で箕輪中学校の尾形浩校長に目録を手渡しました。

ありがとうプロジェクトは伊那市のリサイクル業・リサイクルマートnew伊那店と南箕輪村の廃棄物処理業・有限会社丸中産業、東京都の輸出業者の3社が、中古品などを集め海外の学校に届けたり、売上金を発展途上国の教育支援に活用しています。

新型コロナの感染拡大に伴い上伊那の小中学校にも影響が出ている事から、今回上伊那の小中学校にマスクを贈ることにしました。

尾形校長は「有効に活用させていただきます」と感謝していました。

寄付された6,000枚のマスクは、上伊那の51の小中学校に配布されるということです。

-

信州ウェイスト スプレーボトル寄贈

伊那市西春近の廃棄物処理業者 株式会社信州ウェイストは、新型コロナウイルス対策に役立てもらおうと、消毒液用のスプレーボトル400本を14日伊那市に寄贈しました。

14日は小林源吾社長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長にスプレーボトルを手渡しました。

信州ウェストは粗大ごみの回収や廃プラスチックのリサイクルなどを手掛けています。

消毒液を噴霧するスプレーボトルが不足している事を知り、取引のある中国から輸入し寄贈する事にしました。

白鳥市長は「たいへんありがたい、有効に活用させて頂きます」と感謝していました。

寄贈された400本のボトルは伊那市内の保育園や体育施設で利用されるという事です。

信州ウェイストは工場のある箕輪町にもスプレーボトルを寄贈する事にしています。

-

イベント中止情報

新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止情報です。

箕輪町松島で来月予定されていた、ふれあいサロンまつしまは中止となりました。

今後は新型コロナウイルスの感染状況を見て、開催を判断するということです。 -

ヒバのウッドフィルターの絹マスク 開発・販売

伊那市東春近の平澤奈緒さんと、大塚奈緒美さんの2人が、ヒバ材のウッドフィルターを使った絹の布マスクを開発し、販売しています。

こちらが、ウッドフィルター付きの絹製の布マスクです。薄くかんなで削ったヒバ材が入ったウッドフィルターがつけられていて、一つ一つ手作りしています。価格は1枚3000円からです。

林業に携わる平澤林産に勤める平澤さんが、抗菌作用があるとされるヒノキオールを多く含むヒバをかんなで削り、薄く削ったものを入れたウッドフィルターを制作しました。

フリーランスの縫製職人 大塚さんが、日本製の絹を使って立体マスクに仕上げます。

子どもが同じ学校に通っていることから、平澤さんが大塚さんに声をかけ、4月上旬から商品化に向けて取り組んできました。

5月に入り本格的に販売を始めたところ、2週間で100枚が売れました。

SNSでの情報を通じて、北海道から沖縄まで、全国から注文が入っているということです。

また、伊那市のふるさと納税の返礼品としても扱われています。

絹木と名付けられたこのマスクは伊那市の雑貨店 ワイルドツリーで購入できるほか、ホームページからも注文できます。

https://naonaomi.amebaownd.com

102/(火)