-

伊那図書館でユカイナ演奏会

伊那市発祥の木の楽器「ユカイナ」を演奏する音楽グループ「ユカイナ♪ソナタ」の演奏会が、26日、伊那図書館で開かれました。 ユカイナは、小型の笛で伊那市の加納義晴さんが考案しました。 26日は、ユカイナ♪ソナタのメンバーら5人が、アニメやドラマの主題歌などおよそ10曲を披露しました。 メンバーは、保育園や老人ホームなどでボランティア演奏を行っている他、今後はイベントなどに出向く出張演奏も計画していて、「ユカイナの音色を多くの人に聞いてもらいたい」と話していました。

-

南アルプス里山案内人 養成講座修了式

長谷地域の自然や文化などの魅力を訪れた人たちに伝える「南アルプス里山案内人」の養成講座修了式が、26日、伊那市長谷で行われました。 26日は、座学講座と実践研修をそれぞれ5回ずつ受講した5人に池上直彦総合支所長から修了証が手渡されました。 伊那市は、南アルプス山麓一帯の魅力を発信し定住促進に繋げていこうと、 今年度から「南アルプス里山案内人養成講座」を開催しています。 修了証を受け取った受講者は、案内役となり講座を通して学んだ成果を披露していました。 修了生の1人伊那市の兼子陽子さんは、木や石に目のシールを貼り、視点を変えて物を見る遊びを紹介しました。 修了生は、実践研修などをさらに規定の回数を行うと里山案内人として登録することができます。 伊那市では、将来的にはエコツアーやジオツアーを案内人自らが企画するような仕組みをつくっていきたいとしています。

-

東みのわ保育園の園児が保育園の歌に合わせて振付

箕輪町の東みのわ保育園の園児は、保育園の歌に合わせて振付を考えました。 25日は、園児29人が振付を披露しました。 東みのわ保育園は、長岡保育園とおごち保育園が統合して、2014年8月に開園しました。 開園に合わせて作られた歌に、職員と園児が振付を考え、去年の秋から行事などで披露しています。

-

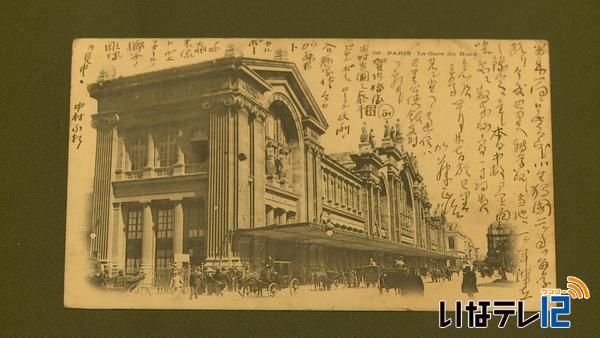

中村不折生誕150年記念 特別展

明治から昭和にかけて活躍した書家で画家の中村不折の生誕150年を記念した特別展「己を広げ 己を高め」が、伊那市高遠町の歴史博物館で始まりました。 中村不折は、明治から昭和にかけて書や西洋画で活躍し、幼少期を高遠町で過ごしました。 今年の8月で不折が生誕150年を迎えることから、伊那市では様々なイベントを予定していて、今回の特別展はそのうちの1つです。 この日は、関係者15人が出席し、テープカットが行われました。 会場では、不折の生い立ちを4つのテーマごとに分け、書や掛軸などおよそ70点を展示しています。 こちらは、初公開の絵はがきです。 不折がパリに留学していた時に、母の実家のいとこに宛てて書いたものだということです。

-

県道芝平高遠線の通行止め 4月1日から一部解除へ

3月16日に発生した土砂崩落のため全面通行止めとなっていた、伊那市高遠町の県道芝平高遠線は、来月1日から一部通行止めが解除となります。 高遠城址公園近くの県道芝平高遠線では、3月16日に土砂崩落が発生し全面通行止めとなっています。 今週から応急工事としてモルタルを吹き付ける作業を行い、3月中に工事が完了する見込みとなったため、4月1日から通行止めを一部解除するということです。 期間は4月1日から10日までで片側車線のみ通行可となります。 平日は午前9時から午後5時まで、土日は午前6時から午後6時までで、夜間は全面通行止めになります。 11日以降は現場の状況を見て、全ての規制を解除するか判断するということです。 この道路は桜まつり期間中、市内に行く人が利用していて、例年片側の規制が行われています。 伊那建設事務所では、高遠城址公園を出て戻るためのルートは他に2つあるため、大きな混乱が起こることはないとしています。

-

伊那公園のロトウザクラが見ごろ

伊那市の伊那公園のロトウザクラが見ごろとなっています。 公園を管理する中央区によりますと、現在5分から8分咲きで、見ごろは今月いっぱいだという事です。

-

60歳の節目祝う 箕輪町還暦祝

新年度に60歳になる人が一堂に会する第60回箕輪町還暦祝いが23日、箕輪町の伊那プリンスホテルで行われました。 還暦祝いは町内で60歳を迎える人たちでつくる実行委員会が開いたもので今回で60回を数えます。 対象は昭和31年4月2日から32年4月1日生まれの人たちで107人が集まりました。 還暦祝実行委員会の小松孝寿実行委員長は「ここまでくるまでに様々な苦難苦境があったと思います。 人生80年といわれるなかこれから希望を持って生きていきましょう。」とあいさつしました。 還暦を迎えた107人は人生の節目を迎えたことを互いに喜びあい今後の地域での活躍を誓っていました。

-

高遠第二第三保育園の存続と未来を考える会 定住促進へ

伊那市高遠町の「高遠第2・第3保育園の存続と未来を考える会」は、来年度、移住者向けの冊子の作成やさらなる空き家の確保など、定住対策に向けた活動に取り組みます。 22日は荒町公民館で今年度の総会が開かれ、来年度の事業計画などについて報告がありました。 来年度の高遠第2・第3保育園の園児数は、休園となる23人を下回る見込みでしたが、考える会の活動により25人を確保できる見通しとなり、保育園の存続が決まりました。 考える会では、移住定住を推進することで園児の確保をすすめていて、高遠第2・第3保育園の来年度の園児の半数以上が移住定住者の子どもだということです。 考える会では、会の名称を「高遠第2・第3保育園と地域の未来を考える会」に改め、2つの部会を設けて定住対策に取り組むとしています。 「空き家部会」では、移住希望者と空き家の大家の仲介を進め、空き家の確保数増に取り組むということです。 現在3軒の空き家を確保していて、そのうち1軒では、1家族が今月から生活を始めています。 また「広報部会」では、移住定住希望者向けの冊子を作成する計画です。 冊子には、保育園や小学校の情報、実際に移住してきた人の紹介ページも設け、1,000部作成する予定です。 冊子の完成は4月中を目指していて、市役所の窓口などに置く予定です。

-

平成28年地価公示 商業地・住宅地 下落

国土交通省は、平成28年1月1日現在の地価公示価格を22日に発表しました。 県内の平均は、住宅地で19年連続、商業地で24年連続の下落となりましたが、下落幅は縮小しました。 地価公示は、不動産鑑定士が1平方メートルあたりの価格を判定したもので、一般の土地の取引価格の指標や、公共事業用地の取得価格算定の基準となります。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市荒井の商業地が、1平方メートルあたり52,800円でマイナス3.3%、上新田の住宅地が30,800円でマイナス1%となっています。 箕輪町では、松島の商業地が32,700円でマイナス4.1%、同じく松島の住宅地が28,100円でマイナス2.8%。 南箕輪村では、沢尻の住宅地が19,100円でマイナス1.5%となっています。 調査は、県内の43市町村、313地点で行われました。 県内の住宅地の最高価格地点は軽井沢町の85,800円で、長野市以外の標準地が最高価格地点となるのは、昭和53年以来38年ぶりです。

-

中央区公民館のロトウザクラ咲き始める

伊那市の中央区公民館のロトウザクラが咲き始めています。 公民館近くの住民によりますと、ロトウザクラは日曜日から咲き始め、最高気温が16.8度まで上がった22日、一気に開花が進んだということです。 中央区公民館では毎年20日頃に咲き始めるということで、開花は例年並みだということです。 桜の手入れをしている中央区公民館によりますと、見頃は今週いっぱいだということです。

-

洞泉寺で涅槃会法要

釈迦の命日を偲ぶ涅槃会法要が、15日に伊那市美篶の洞泉寺で行われました。 この日は美篶西部保育園の年長園児19人が洞泉寺を訪れました。 涅槃会法要は、釈迦の命日に合せて行われる仏教行事です。 釈迦が亡くなったのは旧暦の2月15日と言われていますが、洞泉寺では月 遅れの3月15日に毎年行っています。 法要では、釈迦の最期の説法の様子を描いた涅槃図(ねはんず)を飾りお経を唱えます。 園児は号令に合わせ合掌していました。 洞泉寺の横山凌雲住職は「小学生になっても、人の嫌がることはせずにみんな仲良く、またお寺に遊びに来てください」と話しました。 法要の終わりには、釈迦の好物と言われる花草餅が園児たちに配られました。

-

南箕輪村で「新入学児童を祝う会」

南箕輪村の沢尻地区社会福祉協議会「たんぽぽの会」は、4月に南部小学校と南箕輪中学校に入学する子どもたちを祝おうと、「新入学児童を祝う会」を 19日に沢尻公民館で開きました。 祝う会には南部小学校に入学する9人と、南箕輪中学校に入学する9人の合わせて18人が招かれました。 子どもたちは初めに夢を聞かれ、「サッカー選手になりたい」、「美容師になりたい」などと答えていました。 その後、お礼にそれぞれ歌を披露しました。 お昼には沢尻地区で採れた野菜と米を使ったカレーを食べ、催しを楽しんでいました。 たんぽぽの会は、発足した平成17年から毎年祝う会を開いています。 会長の重盛和子さんは、「進学したら友達をたくさん作って勉強を頑張って欲しい」と話していました。

-

いきいきサポーター高遠 コンテストで最優秀賞受賞

伊那市高遠町で介護予防の体操指導を行っているいきいきサポーター高遠は、6日に麻績村で開催された「しあわせ信州ご当地体操コンテスト」で、最優秀賞を受賞しました。 いきいきサポーター高遠は、月に2回伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで定例会を開いている他、高遠町内12のおたっしゃ教室に出向き、介護予防の体操を指導しています。 現在、サポーターは50代から80代の75人です。 6日に麻績村で開かれたコンテストには、県内の7チームが参加しました。 いきいきサポーター高遠はコンテストでオリジナル曲に合わせて体操を披露しました。 筋肉と脳のトレーニングをバランス良く取り入れている点などが評価され、1位にあたる最優秀賞を受賞しました。 また、同じく伊那市から出場したいきいきサポーター伊那は、特別賞にあたる麻績村長賞を受賞しました。

-

伊那そば振興会 高遠在来種の復刻目指し

信州そば発祥の地“伊那”のPRを目的に活動している「そば振興会」は、5月から高遠在来種の作付けに取り組みます。 これは、17日に伊那市役所で開かれた定期総会の中で報告されたものです。 そば振興会では、高遠にあったとされる在来種のそばの実を復刻させようと、地元農家への聞き取りや在来種に関する論文をあたるなど調査を進めてきました。 その結果、県の試験場に高遠在来種が20グラム保管されていることが分かりました。 この在来種を2年かけて500グラムまで増やしたということです。 また、有志3人が全国各地およそ20か所を周り、在来種の研究を進めてきました。 振興会では、今年5月から、信州大学農学部と連携を図りながら伊那市長谷浦の圃場でまずは300グラムを蒔き、2~3年後の復刻を目指します。 そば振興会の飯島進会長は「究極の高遠そば復刻を目指して夢を持って取り組んでいきたい」と話していました。 振興会では、全国から集めた在来種の試食会を4月に行う予定です。

-

日本で最も美しい村連合 作品展示会

NPO法人「日本で最も美しい村連合」に加入している県内の町村在住の作家による展示会が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、切り絵や工芸品などおよそ80点が並んでいます。 日本で最も美しい村連合は、日本の農山漁村の文化や景観の継承を目的に、2005年に7町村でスタートし、現在は60町村が加入しています。 県内では、大鹿村や中川村の他、去年は新たに高遠町が加わり、全国で最多の9町村が加盟しています。 展示会は、24日(木)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

高遠城址公園近くで発生した土砂崩落 「花見客に影響ほぼ無し」

伊那市は、今月16日に発生した高遠町の高遠城址公園の近くの土砂崩落について、花見客への交通の影響はほぼ無いとの見解を今日示しました。 これは、18日伊那市役所で開かれた市議会全員協議会で報告されたものです。 土砂崩落は、今月16日に発生しました。 現場は高遠城址公園の近くで、さくら祭り期間中、一般車両が高遠城址公園から市内へと向かう経路になっていることから、花見客への影響が心配されていました。 花見客の交通については、高遠城址公園からループ橋を通って市内へ向かうルートがあるため、影響はほとんど無いとしています。 道路を管理する伊那建設事務所では、きのうから地質調査を始めていて、来週からコンクリートを吹き付ける仮復旧を行うということです。 高遠城址公園の公園開きが4月1日に予定されていることから、工期は3月末までを予定しているということです。 伊那市では「花見に来た人が安全で楽しめるよう努めたい」としています。

-

最高気温20.6度5月上旬並み

17日の伊那地域の最高気温は、20.6度まで上がり、5月上旬並みとなりました。 南箕輪村大芝では、ナズナ摘みをする人の姿がありました。 ナズナは、おひたしにして味わうと話していました。 長野地方気象台によると、17日の伊那地域の最高気温は、平年より9.9度高い20.6度で、5月上旬並みの暖かさとなりました。

-

市議会社会委 宮田廃棄物処分場建設反対陳情採択

伊那市議会社会委員会は、宮田村で計画されている放射性物質を含む廃棄物最終処分場の建設反対を求める陳情について全会一致で採択としました。 市議会には、宮田村大久保地区に計画されている放射性物質を含む廃棄物の最終処分場の建設の反対を求める陳情が宮田村の環境を守る会の会長で宮田村議会の田中一男議長から提出されています。 陳情では、計画地が天竜川と大田切川の合流点に近く下流域への影響が大きいことや、様々な疑問点が解決されていないことから建設反対を求める意見書を阿部守一知事と長野県議会議長へ提出することを求めています。 議員からは、「陳情は上伊那の他の市町村や広域連合議会でも採択されている。 伊那市議会としても採択すべき」との賛成意見が出されました。 箕輪町議会と南箕輪村議会はこの陳情を採択していて、建設反対の意見書案については箕輪町議会が全会一致で、南箕輪村議会が賛成多数で可決しました。

-

廃棄物政策審議会 ごみ袋の証紙代金改定など原案通り答申へ

ごみ処理費用有料制度の見直しについて審議している上伊那広域連合廃棄物政策審議会は、ごみ袋の証紙代金を容量別の金額にするなどの改定について、原案通り答申することを15日確認しました。 この日は、5回目の廃棄物政策審議会が伊那市のいなっせで開かれ、ごみ処理費用有料制度の見直しについて最終確認をしました。 原案では、ごみ袋1袋につき一律30円となっている証紙代金をごみ袋の容量別の金額に改定するとしています。 小袋20リットルは現行のまま30円、大袋45リットルは50円に値上がり。 大小の間に35リットル入りの中サイズを新たに設け、料金は40円となります。 原案は去年12月の審議会で示されていて、今回の審議会では、1月中に募集した住民意見の結果と、それに対する広域連合の見解が示されました。 「減量の意識が定着してきているのでチケット制度は廃止してもよいのでは」といった住民意見に対して広域連合は「更なるごみ減量の意識を高める必要があるため、新ごみ中間処理施設稼働後にごみ量等が安定した時点で廃止に向けた検討をする」としています。 審議会では22日に白鳥孝連合長に答申する予定です。

-

上伊那初 さくらの湯が木質ペレットを使ったボイラーの運用開始

伊那市高遠町の日帰り温泉施設さくらの湯は、木質ペレットを燃料に使用したボイラーの運用を15日から始めました。 木質ペレットは、間伐材を細かく砕いて粉状にし、固めたものです。 上伊那森林組合が作った「ピュア1号」で、日本木質ペレット協会から全国第1号の認証を受けています。 機械は、電源スイッチを押すと外のタンクから自動でペレットが運ばれ燃焼し、温められたお湯が配管を通って温泉設備や給湯に送られます。 さくらの湯では、これまで灯油ボイラーを使っていましたが、老朽化により機械を替える際に、環境に配慮したペレット燃料の導入を決めたということです。 さくらの湯では、ペレット燃料のPRとして、4月中旬からゴールデンウィーク前まで、小学生の入浴料金300円を100円にするキャンペーンを行います。

-

青野恭典さん写真展示会

今年1月に亡くなった写真家の青野恭典さんの作品展が、16日からかんてんぱぱホールで開かれます。 青野さんは、東京生まれの写真家で、全国各地を撮影して回りました。 全国を回る中で、伊那谷の桜と出合い、毎年のように春になると撮影に訪れていたということです。 今回の展示は、「青野恭典が愛した美しいINA Vallayの桜と東北の海」と題し、生前青野さんが愛した伊那谷の桜と撮影に行くことが多かった 東北の海の写真合わせて60点を展示しています。 展示は5月31日までで、入場は無料です。

-

モバイルカリング実証結果を報告 2か月で10頭の鹿を捕獲

ニホンジカによる食害を防ぐため、エサを撒いて鹿をおびき寄せ車から猟銃で撃つ方法「モバイルカリング」で、去年10頭の鹿を捕獲したことが、1日報告されました。 この日は、伊那市の長谷総合支所で報告会が開かれました。 報告によりますと、去年10月から11月にかけてモバイルカリングを行い、10頭の鹿を捕獲したということです。 業務を請け負った、東京都の㈱野生動物保護管理事務所の奥村忠誠さんは「暖冬で鹿の移動が遅れ、出没回数が少なく、捕獲数も予想より少なかった。捕獲頭数を増加させるためには、積雪期や春先の残雪期での実施が良いかもしれない」と話していました。 モバイルカリングは、林道の脇にエサを撒いて鹿をおびき寄せ、車の中などから銃により効率的に捕獲する手法です。 中部森林管理局では、今回の結果を踏まえながら、効果的な対策方法を検討していきたいとしています。

-

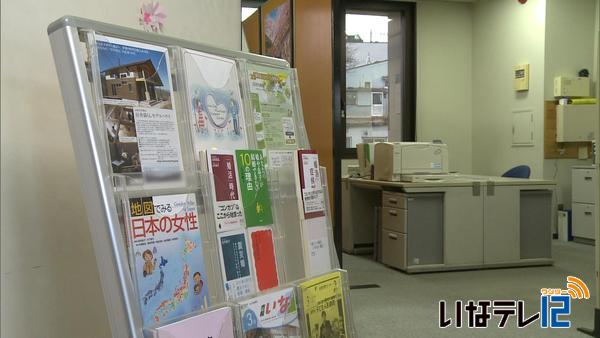

結婚支援の充実と訪れやすい環境へ

いなし出会いサポートセンターは結婚支援サービスの充実や利用者に気軽に訪れてもらおうと、伊那図書館内に移転し14日開所式が行われました。 14日は、白鳥孝市長や市議会議員が出席し開所式が行われました。 出会いサポートセンターは、いなっせ5階からより多くの人に利用してもらおうと伊那図書館に移転しました。 広さは約40平方メートルで、結婚情報関連の書籍や雑誌などを置いた情報スペースや、ボランティアが情報交換できるスペースが新たに設けられました。 出会いサポートセンターは平成20年に開設し、これまでにのべ600人が登録し、85人が結婚に至っているという事です。 出会いサポートセンターが利用できるのは、毎週火曜日から土曜日の午前8時半から午後5時15分までとなっています。

-

東ティモール協会 北原巖男会長講演

日本東ティモール協会会長で、元東ティモール特命全権大使を務めた伊那市高遠町出身の北原巖男さんが、13日、伊那市のJA上伊那本所で講演しました。 北原さんは、伊那市高遠町出身で、伊那市ふるさと大使です。 中央大学卒業後、当時の防衛庁に入り、官房長、防衛施設庁長官などを歴任。 退官後、2008年から2014年まで東ティモールの特命全権大使を務め、現在は、日本東ティモール協会会長として、友好親善、文化交流などを進めています。 東ティモール民主共和国は、岩手県と同じくらいの面積で東南アジアに位置し、2002年にインドネシアの占領から独立しました。 占領下では、人口80万人のうち20万人が虐殺された歴史を持ちます。 現在は平和になり、平均年齢は18歳の若い国です。 北原さんは、「東日本大震災のときには、小さな国にとって大金である100万ドルを日本に贈ってくれた。リーダーたちは、国民を一番に考え、ユーモアにあふれた素晴らしい人物」と話していました。 この講演会は、上伊那の5つのロータリークラブが開いたもので、一般も含め100人ほどが、講演を聞きました。

-

謎󠄀解きイベント 隠された宝を探せ!

伊那市創造館で開かれている企画展に合わせ、館内を周って宝物を見つけるナゾ解きイベントが開かれています。 ナゾ解きに使うのは、創造館の前身となる上伊那図書館建設時に作られた館内の平面図です。 平面図に示された場所を見つけ、ナゾ解きをして鍵を開ける番号を集めます。 13日は家族連れが訪れ、ナゾ解きに挑戦していました。 「終戦直後の70年前に、アメリカ軍兵士によって隠された財宝を探す」という設定です。 旧上伊那図書館には、終戦直後実際に進駐軍アメリカ部隊が3か月間滞在していて、兵士が本棚にサインを残しています。 このイベントは、現在開かれている企画展「伊那市創造館と秘密の書庫」に合わせて行われています。 ナゾ解きをしながら地域の歴史を学んだり、建物の雰囲気を楽しんでもらおうと企画されました。 このイベントは、5月30日まで、開館日の午前10時から午後4時まで随時参加することができます。 参加費は1回につき200円となっています。

-

春高駅伝応援 三峰川堤防に文字

20日に行われる春の高校伊那駅伝を盛り上げようと、伊那市美篶の三峰川堤防に応援の文字が書かれました。 伊那市美篶青島のナイスロード沿いの三峰川堤防に文字が見えます。 制作したのは、矢島信之さんと北村弘さんです。 二人は、手分けをして、林業で使うピンク色のテープを使って、文字を書いていきました。 矢島さんは、毎年、堤防に文字を書いていて、今回で4年目です。 園芸用のテープも使って応援グッズも作っています。 春の高校伊那駅伝は20日に、伊那市陸上競技場を発着点に行われます。

-

集団移住で廃村となった芝平の住民がふるさとへ

過疎による集団移住で廃村となった伊那市高遠町芝平のかつての住民でつくる全国芝平会は、12日ふるさとを訪れました。 12日は県内のほか東京都から14人が集まり、離村の碑の前で手を合わせました。 昭和20年頃、芝平にはおよそ100戸500人が住んでいて、林業や養蚕で栄えていました。 その後産業の移り変わりで村外への移住者が増え、昭和53年には全住民が集団移住し廃村となりました。 12日は芝平の諏訪神社にも訪れました。 諏訪神社では、かつて毎年10月に秋祭りが行われ、住民が踊りや太鼓を奉納しました。 子どもが生まれた際には必ずお参りをするなど、人々の集まる場所だったということです。 戦時中には、出征する兵士をここで見送りました。 全国芝平会は、ふるさとを忘れないようにしようと3年に一度集まっていて、芝平を訪れたのは2回目となります。

-

伊那よさこい青龍発足 伊那で初

伊那地域で初めてとなるよさこいの団体「伊那よさこい青龍」は、9月に諏訪市で開かれる大会に向け活動を始めました。 12日は、西春近のスタジオにメンバーが集まり、代表を務める小松恵さんの指導で練習が行われました。 よさこいは、高知県発祥の踊りで、全国に団体があります。 伊那よさこい青龍は、踊りを通して伊那市をPRしようと今年1月に発足しました。 練習しているオリジナルの曲は、織田軍と武田軍が戦った高遠城の戦いを題材にしたものです。 メンバーは、小学校3年生から50代までの36人で週に2回練習を行っています。 今後は、衣装をそろえて9月に諏訪市で開かれる大会を目指して練習していくということです。 代表の小松さんは、「100人を目指して活動していく」ということで、一緒に踊るメンバーを随時募集しているということです。 (090-1466-9357)

-

さよなら原発上伊那の会 原発廃止を訴え

東日本大震災から5年の節目となったきのう、さよなら原発上伊那の会は街頭活動を市街地で行い、原発廃止を道行く人に訴えました。 12日は、キャンドルおよそ50個に火を灯し、犠牲者の冥福を祈りました。 上伊那の有志でつくるさよなら原発上伊那の会は、毎週金曜日にいなっせ北側で原発廃止を呼び掛ける「いな金行動」を行っています。 3月11日と重なった昨夜は、集まったおよそ40人が「原発事故による被災者を2度と出してはいけない」「安全で平和な自然エネルギーへの転換を」などと道行く人に呼び掛けていました。 大津地方裁判所が運転差し止めを命じた仮処分決定を受け、関西電力は10日から福井県の高浜原発3号機と4号機の稼働を停止させています。 参加者は、「あきらめずに声を上げ続けていきたい」と話していました。

-

子育て支援コンサート

子ども達に音楽を楽しんでもらおうと、子育て支援グループ「子どもネットいな」は伊那市の福祉まちづくりセンターで12日にコンサートを開きました。 「ひとなるコンサート」と題して初めて開かれたこのコンサートには、70人を超える親子が参加しました。 演奏を披露したのは、伊那市高遠町在住の原葉子さんをはじめとする、上伊那を中心に活動している音楽仲間5人です。 いろいろな楽器を使って、「カエルの合奏」やアニメの主題歌などを演奏しました。 子ども達は、一緒に歌を口ずさんだり、手拍子したりしながら演奏を楽しんでいました。

82/(日)