-

元オリンピック選手新谷志保美さん講演会

スピードスケートの元オリンピック選手、新谷志保美さんの講演会が3日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

講演会は、長野県針灸師会の60周年記念事業の一環で、一般に公開して行われました。

新谷さんは宮田村出身で、父親がコーチを務める宮田スケートクラブで小学2年のときにスケートを始め、数々の大会で好成績を収めてきました。

去年カナダで開かれたバンクーバーオリンピックに出場し、その後現役を引退しました。

講演会では、オリンピックでの競技の様子や、他の選手との交流、オリンピックへの想いを話しました。

新谷さんは、夢をかなえるために、目標を作ったらそれを声に出すこと、はっきりとした成功のイメージを持って行動すること、感謝することなどをアドバイスしていました。 -

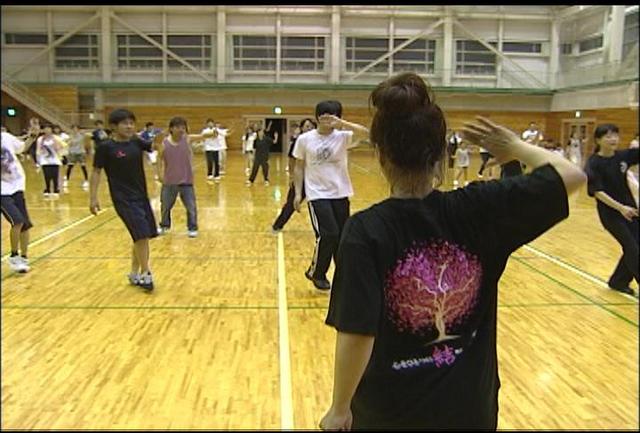

市民おどりオープンレッスン始まる

8月の伊那まつり市民おどりに向け2日からオープンレッスンが始まりました。

オープンレッスンは伊那まつり踊り振興会が毎年まつり前に開いていてインストラクターが市民の指導にあたっています。

オープンレッスン初日となった2日は、ダンシンングオンザロードのドラゴン踊りなどのレッスンがあり、およそ100人が参加しました。

参加者達は、インストラクターから基本動作を教わった後、音楽に合わせて踊っていました。

オープンレッスンは今月31日までの土日に伊那市民体育館や高遠町総合福祉センターやますそなどで行われています。 -

国・県の文化財パトロール

国や県の文化財に指定されている建物などの破損箇所などがないか調べる文化財パトロールが5日伊那市で行われました・

トロールは国や県指定の重要史跡などを対象に県が年2回実施しています。

5日は、県や市の職員をはじめ日本考古学協会会員で長野県文化財保護指導委員の飯塚政美さんが伊那市高遠町と長谷にある文化財をパトロールしました。

5日は、国指定重要文化財に指定されている高遠町の遠照寺にある釈迦堂や国指定史跡の進徳館など7箇所を回りました。

このうち高遠城址公園では、県の天然記念物に指定されているタカトウコヒガンザクラや国の登録有形文化財高遠閣に破損箇所がないかなどを確認しながらカメラに収めていました。

5日パトロールした7箇所で破損箇所は見つからなかったということです。 -

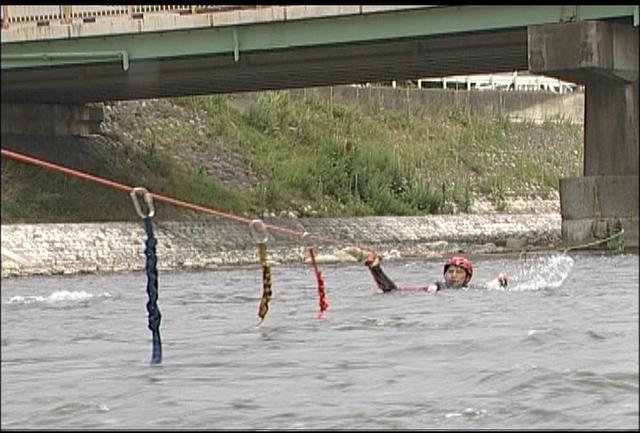

伊那消防署 水難事故に備えた救助訓練

伊那消防署は、水難事故に備えた救助訓練を5日、伊那市の天竜川で行いました。

訓練は、川の特性を知って緊急時に役立てようというものです。

伊那消防署では、これまで流水プールで訓練を行ってきましたが、より実践的な経験を積もうと、今回初めて天竜川で行いました。

5日は、署員12人が参加し、様々な想定にあわせた5つの訓練を行いました。

このうち、ロープを使った訓練では、対岸から斜めにロープを張り、川の流れを利用して救助していました。

伊那消防署では、「これからの季節、川などにはいる機会があると思うが、プールとは違うという事を忘れないでほしい。特にバーべキューなどで飲酒をしたら、絶対に川に入らないように」と注意を呼びかけています。 -

上伊那消防ポンプ操法大会 小型ポンプ操法の部で伊那市が優勝

上伊那消防ポンプ操法大会とラッパ吹奏大会が5日、伊那市の富士塚運動公園で開かれ、小型ポンプ操法の部で伊那市が優勝しました。

大会には、上伊那8市町村の代表23チーム、651人が出場し、日頃の練習の成果を発揮しました。

伊那市の代表として小型ポンプ操法の部に出場した手良分団の選手達は、減点を最小限に抑え見事優勝しました。

ポンプ車操法の部は駒ヶ根市が、ラッパ吹奏は辰野町がそれぞれ優勝しました。

優勝したチームは、7月31日に伊那市で開かれる県大会に出場します。 -

鹿頭祭に向け初の着付け講習

今月17日に箕輪町木下の箕輪南宮神社で行われる鹿頭祭に向け、当番地区の南箕輪村大泉と伊那市大泉新田合同の初めての衣装の着付け講習会が2日夜開かれました。

南箕輪村大泉の西部地区館で講習会が開かれました。

鹿頭祭で役員の裃姿の着付けを手伝う8人が、大泉文化財保存会会員の清水伝之丞さんに着付けを教わりました。

鹿頭祭は、箕輪南宮神社の例大祭で行われる雨乞いの行事で、天竜川の西と東の地区が2年ごとに担当します。

今年は南箕輪村の大泉と伊那市の大泉新田が当番です。

この二つの地区ではこれまで、清水さんら2人が着付けをしていましたが、祭りを継承していくために多くの人に覚えてもらおうと、今回初めて講習をしました。

参加者は着付けの様子を見たり、実際に役員の男性に着せていました。

講習会の参加者は鹿頭祭当日、衣装の着付けを手伝うということです。 -

箕輪町戦没者慰霊祭

箕輪町内の戦没者の霊を慰める戦没者慰霊祭が、30日、町文化センターで行なわれました。

会場には、戦没者の遺族など100人ほどが出席しました。

式では、まず、戦没者に黙祷が捧げられました。

慰霊祭を主催した箕輪町社会福祉協議会の伊藤 皖之(きよし)会長は、「英霊の尊い犠牲を次世代に語り継ぎ、再び戦争を起こすことのない、すみ良い平和社会の実現に向け一歩一歩前進することを誓います」と挨拶しました。

参列者は、箕輪町では日清・日露・太平洋戦争などで命を落とした602柱の戦没者に花を手向けていました。

千葉剛遺族会会長は、「戦後66年、遺族会も高齢化していて、若い世代に引き継ぐ事が急務となっている。」と話し、平和への誓いを新たにしていました。 -

南アの開拓者 竹沢長衛を偲ぶ

南アルプスの開拓者、竹沢長衛を偲ぶ、長衛祭が2日、伊那市長谷と山梨県境の北沢峠で行われました。

北沢峠には、竹沢長衛の功績を称えるレリーフが岩肌に飾られています。

長衛は長谷出身で南アルプスの登山道整備や山小屋の建設など南アルプスの開拓に尽力してきました。

長衛祭は、その功績を称えようと長衛が亡くなった翌年から、登山愛好者などでつくる実行委員会が始めたもので今回で53回目となります。

2日は、長衛の親族や登山グループなどおよそ140人が集まりレリーフの前に花を手向けていました。

訪れた登山者らはその遺徳を偲ぶとともに、登山の安全を願っていました。

南アルプスはこれから、本格的な夏山シーズンを迎え、多くの登山客で賑わいます。 -

SKFチケット伊那でも発売

8月から始まるサイトウキンフェスティバルのチケットが伊那文化会館などで2日、一斉に発売されました。

午前8時、泊まり込みで並んでいた人たちを含むおよそ80人に整理券が配られました。

サイトウキネンフェスティバルは8月8日から9月11日まで松本市で開かれます。

チケット販売時間は午前10時からですが、混乱を避けるため整理券が配られるのが恒例となっています。

サイトウキネンフェスティバルの窓口販売は2日午後2時で終了し残ったチケットについては、プレイガイド販売となり無くなり次第終了するということです -

園児にクワガタムシをプレゼント

伊那市の東春近中央保育園の園児に1日、地域のお年寄りからクワガタムシがプレゼントされました。

園児は、クワガタムシが入ったケースを順番に受け取り、ケースの中を覗き込んでいました。

クワガタムシをプレゼントしたのは伊那市東春近の森登美男さんです。

森さんは、この保育園に孫が通っていたことから毎年園児にクワガタムシやカブトムシを届けていて、今年で6年目です。

贈られたクワガタムシは150匹で、森さんが市内で2日間かけてとりました。

この日は年長と年中園児にプレゼントされ、年少園児と未満児には後日届けるということです。

子供たちは家に持ち帰り、育てるということです。 -

がん診療の地域連携診療計画 中病で運用開始

伊那中央病院は、がん診療のための地域連携診療計画の運用を始めました。

地域連携診療計画は、病気の発生から診断、治療、リハビリテーションまでを、診療ガイドラインに沿って作成する一連の地域診療計画です。

伊那中央病院は、軽度のがん患者を対象にこの計画を導入しました。

計画は、患者の同意を得て、伊那中央病院と地域のかかりつけ医が連携して作成します。

患者は、かかりつけ医で手術後の経過観察をしてもらい、6カ月に1回、伊那中央病院を受診します。

計画の運用により、患者は地域の身近なかかりつけ医で診療が受けられるようになり、伊那中央病院の負担軽減にもつながるということです。

連携するかかりつけ医は28医院で、今後患者の同意を得て運用していくということです。 -

伊那市民プールオープン

伊那市の市民プールと高遠スポーツ公園プールが2日オープンし、子ども達が水の感触を楽しみました。

オープン初日は無料開放され、伊那市民プールは子ども達や親子連れでにぎわいました。

市民プールは今年、東日本大震災による電力需要に配慮し、節電対策と経費節減のため、夏休み期間中を除いて平日は休みとなります。

また残暑対策で、期間は例年の8月下旬から延長し、9月11日まで営業します。

プールの利用者は、例年2万人を超えていましたが、平成21年度から1万5千人台に留まっています。

伊那市では、「今年の夏は近くのプールで楽しく遊んでほしい」と期待を寄せています。

営業時間は午前9時から午後5時まで、入場料は高校生以上600円、小中学生300円です。 -

東日本大震災自衛隊活動写真展

東日本大震災の被災地での自衛隊活動の様子を紹介する写真展が2日、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれました。

この展示は、被災地での自衛隊の活動を知ってもらおうと、自衛隊長野地方協力本部が開いたものです。

自衛隊は、東日本大震災の発生直後から被災地で隊員10万人が支援活動を行い、現在も4万3千人ほどが活動しています。

被災地では、自衛隊が行うことのできるほぼすべての支援活動を実施しているということで、捜索活動や給食、給水、がれき処理など活動ごとに写真が展示されています。

福島第1原子力発電所の事故に伴う支援活動の様子も紹介されていて、自衛隊員らが現場で着用するものと同じ、使い捨ての防護服も展示されていました。

また、海上自衛隊の活動を紹介するコーナーもありました。

この展示は伊那では同日1日のみで、今月末まで県内各地を巡回して行われます。 -

伊那市西箕輪上戸の埋め立て廃棄物を試掘

伊那市西箕輪の上戸地籍に、伊那市が40年以上前に廃棄物を埋め立てていた問題で、市は廃棄物の土壌汚染調査のための試掘を1日、現地で行いました。

調査は、土壌汚染などの影響がないか調べるために行われました。

作業開始から30分。40年間埋められていた廃棄物が姿を見せました。

廃棄物は、今年3月に住宅建築の造成工事の際に見つかったもので、その後の調べで市が40年以上前に埋めた物だと分かりました。

およそ1,000平方メートルに800トンの廃棄物が埋まっているとされています。

1日は、事前に行った地下レーダー探査の結果を基に、およそ60立方メートルの土を掘り起こしました。

埋められていた廃棄物は、瓶や缶、プラスチック容器にタイヤなど様々です。

作業を見守った付近の住民は「信じられない光景を目の当たりにした。25年以上この上に住んでいたと思うとぞっとする。健康に影響がないか知りたい」と話していました。

調査を行うため、掘り出した廃棄物と土から土壌分析の専門業者が、サンプルを採取しました。

伊那市では、7月末までに分析を行い、結果を周辺住民に報告し、今後について協議していくとしています。 -

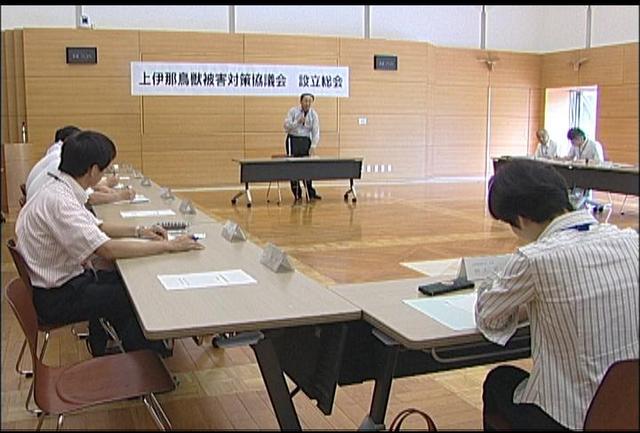

上伊那鳥獣被害対策協議会発足

野生鳥獣による農作物などへの被害防止について広域的に取り組もうと、上伊那鳥獣被害対策協議会が1日、発足しました。

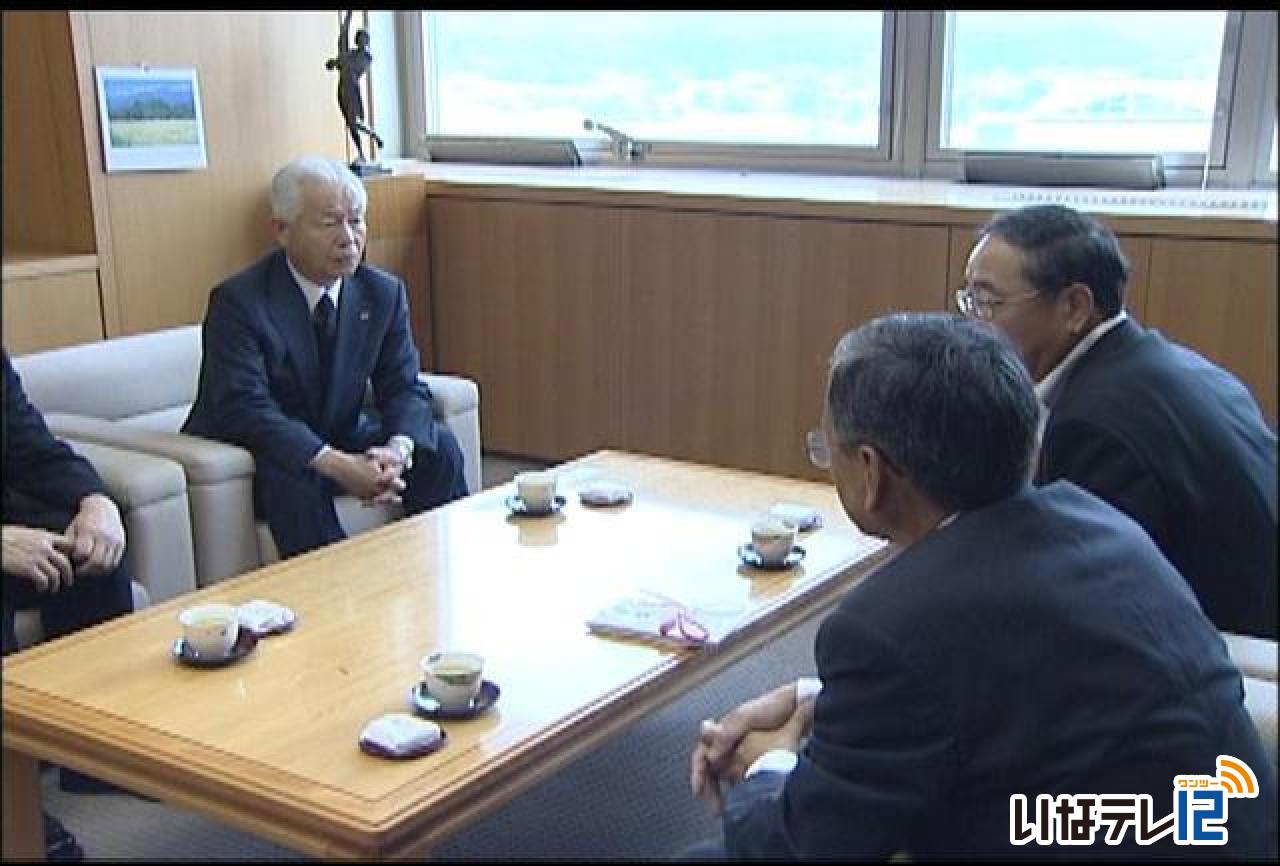

1日は、伊那市役所で設立総会が開かれ、上伊那8市町村の理事者やJA上伊那など関係者およそ30人が出席しました。

会長には、伊那市の白鳥孝市長が選ばれました。

協議会は、国が進めている鳥獣被害防止総合支援事業の補助金をうけるため、これまで各自治体で行ってきた事業を広域的に取り組もうというものです。

総会では、今年度の事業計画を決めました。

協議会では今年度、各自治体が進めてきた個体数調整や指導者の育成などを引き続き行います。

今後は、食肉加工施設の設置などについても検討していくとしています。

白鳥会長は「野生鳥獣による被害が増えれば、農業離れや遊休農地の拡大につながる。情報交換などをして連携をとり、対策をとっていきたい」と話していました。 -

上伊那地域松くい虫被害 2年連続減少

上伊那地方松くい虫防除対策協議会が28日、伊那市の合同庁舎で開かれ、昨年度の被害状況が報告されました。

昨年度の被害は、上伊那地域全体で、前の年と比べて17%減の4,586立方メートルとなり、2年連続の減少となりました。

しかし伊那市では、10%増の1,908立方メートルとなった他、南箕輪村で初めて39立方メートルの被害が確認されました。

今年度は新たに、伊那市のますみヶ丘と手良で発見された他、南箕輪村の神子柴で被害がでています。

協議会では、「被害木の伐倒駆除や無人ヘリによる薬剤の散布などを行い、被害の北上を防ぎたい」としています。 -

子ども用品交換会とコンサート

箕輪町の地域子育て協議会が主催する子ども用品交換会とコンサートが、30日、松島コミュニティセンターで開かれました。

子ども用品交換会は、去年初めて行われ、好評だったため今年も行われました。

会場には、不要になった子供服がならび、母親達は気に入ったものを選んで持ち帰っていました。

また、交換会にあわせて、コンサートも開かれました。

コンサートを行ったのは、上伊那や諏訪の母親でつくるグループで、雨にちなんだ曲などを、踊りや歌、楽器の演奏などを交えて披露しました。 -

江夏豊さん伊那市長を訪問

もとプロ野球選手で阪神タイガースや広島カープなどで活躍した、江夏 豊さんが、30日伊那市役所を訪れました。

江夏さんは、伊那市の顧問弁護士を務める長谷川 洋二弁護士と知人であることから、今回伊那市を訪れました。

江夏さんは、奪三振世界記録保持者であり、オールスターゲームで9人連続三振を奪うなど、様々な記録を球界に残しています。

白鳥孝市長と、酒井茂副市長が会談しました。

江夏さんは、王貞治さんや長島茂雄さんの対戦などについて話しました。

白鳥市長は、自身も高校球児でピッチャーだったことから、この会談に感激しているようでした。

江夏さんから、どんな球種を投げられるかと問われ、「シュートを投げていました」と白鳥市長が答えると、江夏さんが「すごい。自分は投げられなかった」と返して出席者を沸かせていました。

また、江夏さんは、あまり手がないと話し、白鳥市長と手の大きさを比べる場面も見られました。

江夏さんは、白鳥市長と酒井副市長にサインをプレゼントしていました。

また、伊那市役所の職員からもグッズなどにサインを頼まれ応えていました。 -

伊那市富県竹松さんの花菖蒲畑 見頃

伊那市富県南福地の竹松成就さんの畑で、花菖蒲が見頃をむかえています。

竹松さんの畑およそ2千平方メートルには、30種類、1,700株の花菖蒲が植えられていて、現在ちょうど見頃をむかえています。

これから咲き始める種類もあるということで、7月初旬までは楽しめそうだということです。 -

薬物使用根絶へ街頭啓発

26日の国際薬物乱用撲滅デーを前に25日、伊那市内の大型店前で街頭啓発が行われました。

この日は伊那保健福祉事務所の職員やガールスカウトのメンバーなどおよそ80人が啓発活動を行いました。

これは、薬物問題に対する意識を高めてもらい、薬物の使用を根絶しようと長野県が行ったものです。

参加者らは、チラシやポケットティッシュを、買い物客に配っていました。

長野県警によりますと、去年の県内の薬物使用者の検挙数は、覚せい剤、大麻、シンナーを合わせて45件にのぼるということです。 -

伊那市で6月観測史上最高 33.8度

29日の伊那市は最高気温33.8度となり、6月の観測史上最高気温を記録しました。

最高気温30度以上の真夏日となった29日、伊那市の竜東保育園ではプール開きが行われました。

子ども達は水の中に入ると大きな歓声をあげ、今年初めてのプールを楽しんでいました。

29日は、全国的に高気圧に覆われ、各地で暑い一日となりました。

伊那市では、1993年に観測が始まってから、6月の観測史上では最も暑い33.8度を記録しました。

長野地方気象台によりますと、30日も午前中は晴れ間が広がり気温が上がりそうだということです。

30日の午後から天気は崩れる予想ですが、今週末までは平年よりも暑い日が続きそうだということです。 -

トンボの楽園で観察会

伊那市富県新山のトンボの楽園で25日、ハッチョウトンボなどの観察会が開かれました。

ハッチョウトンボは日本最小のトンボといわれ、体長はおよそ2センチです。

観察会は、野外体験活動を行っているNPO法人伊那谷自然学校が開いたもので、7人が参加しました。

伊那谷自然学校は今年から、毎月1回新山地区で自然観察会を開いていて、今回が2回目です。

ハッチョウトンボは5月20日頃発生が確認され、今がピークに近いということです。

参加者はハッチョウトンボの写真を撮ったり、イトトンボを透明な容器に入れて観察していました。

伊那谷自然学校によりますと、今年はトンボの楽園の整備が進みハッチョウトンボが去年より多く発生していて、7月中旬頃まで観察を楽しめるということです。 -

伊那市東春近にグループホーム建設へ

上伊那医療生活協同組合の通常総代会が26日、箕輪町文化センターで開かれ、伊那市東春近に認知症対応グループホームを建設する事業計画などが承認されました。

総代会には組合員およそ400人が出席しました。

上伊那医療生協では今年度事業として、伊那市東春近に認知症の症状がある高齢者対象のグループホーム建設を計画しています。

施設は鉄骨平屋建てで、定員18人のほか、デイサービスも受付けます。

事業費はおよそ、2億5,000万円で、県や伊那市などから補助も受けることになっていて、来年4月の開設を予定しています。

総代会ではほかに、東日本大震災や原発事故被災者への支援活動などが承認されました。

上伊那医療生協の昨年度の事業収益はおよそ29億5,000万円、利益は6,800万円となっています。 -

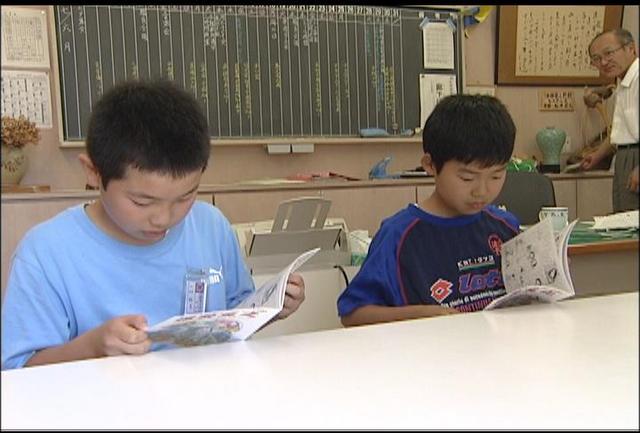

保科正之の漫画を贈る

伊那市観光協会は、名君保科正之公を知ってもらおうと市内の小学5年生に保科正之公を漫画化した本を送りました。

28日は、伊那市観光協会の阿部凱人事務局長らが伊那東小学校を訪れました。

伊那市観光協会では、漫画を読んで徳川家光の弟で高遠にゆかりのある、保科正之について知ってもらおうと3年前から市内15の小学校に漫画を送っています。

漫画は、伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんが書いたもので、徳川幕府の基礎を築いた保科正之の生涯をわかりやすく説明しています。

保科正之公の漫画は、市内15の小学校の5年生675人に送られることになっています。 -

福島の子ども達を伊那に招待

伊那市の有志でつくる被災地支援ボランティア、市民ネットワーク伊那は、東日本大震災で被災した福島県の子どもたちを夏休みに伊那市に招待します。

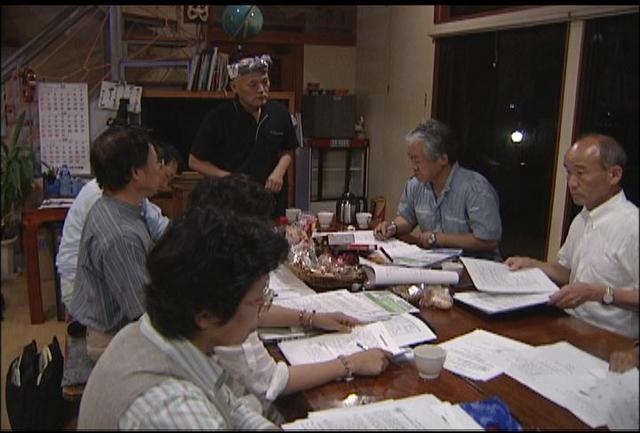

27日は、メンバー10人が参加しホームステイ先の受け入れ体制やスケジュール等を確認しました。

計画によると、原発の被害で会津若松市へ避難している大熊町の小学5年生を中心に80人を伊那市に招待します。

8月5日から8日までの日程でブルーベリー狩りや伊那市の小学生と交流する他、伊那まつりの踊りに参加するということです。

市民ネットワーク伊那では、当日のボランティアスタッフをはじめ子どもたちを受け入れるホストファミリーを募集しています。

また、子どもたちを受け入れる資金を集めるため一口3,000円のカンパを呼びかけています

伊那まつりの初日にセントラルパークで福島県の加工品などを販売し資金にあてる事にしています。 -

伊那市観光株式会社の昨年度の売上高 10億円越え

伊那市観光株式会社の昨年度の売上高は、前の年と比べて2,400万円多いおよそ10億100万円で、初の10億円台となりました。

27日は、伊那市観光の株主総会が伊那市長谷の仙流荘で開かれました。

パワースポットブームとなった分杭峠にシャトルバスを運行し誘客に繋がったことや、さくらホテルの食堂を委託方式から直営に変えたことなどが主な要因としています。

経常利益は、前の年と比べておよそ72万円減の287万円となりましたが、2期連続の黒字となりました。

また、今年度の事業計画として伊那市観光では、宿泊ビジネスの活性化や営業の強化など8項目をあげ、5%の売り上げ増を目指します。 -

ローズガーデン充実へ500万円寄附

伊那市高遠町に長野事業所がある、伸和コントロールズ株式会社は、しんわの丘ローズガーデンの充実を目的に、伊那市に500万円を寄附しました。

27日は、伸和コントロールズの幸島宏邦社長らが、伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に、目録を手渡しました。

伸和コントロールズは、神奈川県川崎市に本社がある、電子部品等のメーカーで、高遠町に、長野事業所があります。

これまでに、しんわの丘ローズガーデンの整備などの為に、3000万円を寄附しています。

幸島社長は、「しんわの丘ローズガーデンは発展途上のバラ園。今後も継続して協力していきたい」と話していました。

白鳥市長は「さらに場所を拡充し、車いすでも周りやすいよう整備を行い、伊那市のバラの拠点とし全国へ発信していきたい」と話していました。 -

交通安全対策要望 長谷で現地診断

去年、交通死亡事故が2件発生した伊那市長谷で、交通安全対策を検討する現地診断が23日行われました。

伊那市や交通安全協会、伊那警察署など関係者16人が参加しました。

現地診断が行われたのは4か所で、警察や関係機関に横断歩道の設置を数年続けて要望しているものの、まだ改善されていない場所です。

このうち非持では、小中学生が横断する国道152号と市道の交差点を見ました。

警察からは、横断歩道を設置するには、歩行者の安全確保のため待避所が必要との話がありました。

地元では、待避所確保のため地権者の同意を得ているということです。

市では、現地診断の内容を地元で検討し、改めて横断歩道設置を要望していきたいと話していました。 -

笠原川音頭 披露

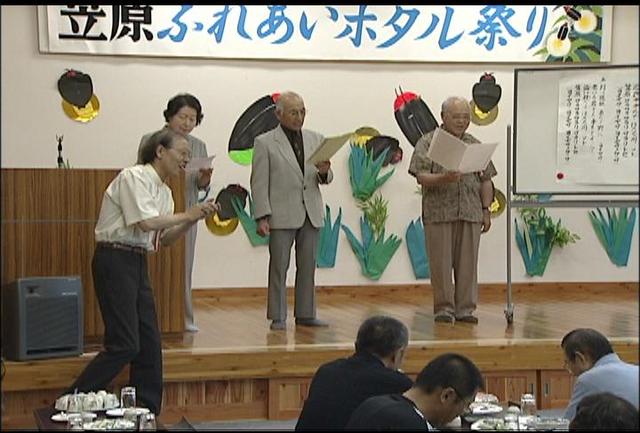

伊那市美篶笠原でホタルの住める環境整備を行っている住民グループ「笠原川(がわ)を守る会」は、26日、地域の自然などを歌った、笠原川音頭を披露しました。

笠原川音頭は、昨夜、行われたホタル祭りの中で、初めて地区住民に披露されました。

歌詞は地元住民を対象に募集を行い、櫻井益次さんの詞が選ばれました。

櫻井さんは「地域の自然や歴史等を盛り込んだ歌詞。この川を中心に多くの人に親しんでもらえるよう願いを込めた」と話していました。

作曲したのは、箕輪町在住で音楽活動をしている、唐澤史比古さんです

唐澤さんは、笠原を巡り自然に触れ、人と話をする中で、曲作りをしたという事です。

守る会の畑弘躬会長は「年々ホタルの数も増えてきている。来年は今回の音頭にあう踊りを考え披露したい」と話していました -

高遠閣で東日本大震災の復興を支援するコンサート

伊那市高遠町の高遠閣で25日、東日本大震災の復興を支援するコンサートが開かれました。

コンサートは、伊那市高遠町でそば店「壱刻」の代表を務める平澤優司さんが、音楽を通して住民同士の交流を深めるとともに、被災地の復興を支援しようと開いたものです。

25日は、平澤さんと交流のある東京都在住のアマチュアバンド「クッキーサトナカ&ヘンデルとグレーテル」の3人が、およそ20曲を披露しました。

メンバー達は、本格的な演奏や、ユーモアあふれる楽しいトークで、会場の笑いを誘っていました。

コンサートの入場料全てと飲み物などの売り上げの一部、あわせて7万5千円は、伊那市を通じて義援金として被災地に送られるということです。

コンサートの模様は、7月5日からご覧のチャンネルで放送します。

42/(水)