-

地域の歴史、文化学ぶ

伊那市の美篶小学校の児童は28日、地域の人から文化や歴史を学んだ。

美篶小学校では、地域の人を講師に招いてクラブ活動を行っている。

美篶小地域探検クラブの子ども達は今回、美篶青島の矢島信之さんの案内で学校近くの、小山邦祐さん宅の水車を見学した。

矢島さんは「昔は美篶地区にもたくさんの水車があった。水車の足踏みうすを使って、精米に使った」と説明した。

また、当時の人達の生活を再現したジオラマなども見学した。

美篶小学校の地域探検クラブでは次回は芦沢と笠原で地域の歴史を学ぶ予定。 -

旧長藤中学校昭和33年度卒業生「燦燦会」が同級会

旧高遠町立長藤中学校の昭和33年度卒業生でつくる燦燦会の同級会が、27日から28日にかけて開かれた。

28日は、伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンを訪れた。

燦燦会は、旧高遠町立長藤中学校の昭和33年度卒業生でつくる同級会で、本年度67歳になる。

中学を卒業してからすでに50年以上が経っているが、年に1度はみんなで集まり、同級会を開いている。

今回は同級生の一人、矢沢雄一さんが、伊那市振興公社の職員としてローズガーデンの管理をしていることから、バラ園の見学を企画した。

メンバーは、バラを見学しながら懐かしい友人との会話を楽しんでいた。 -

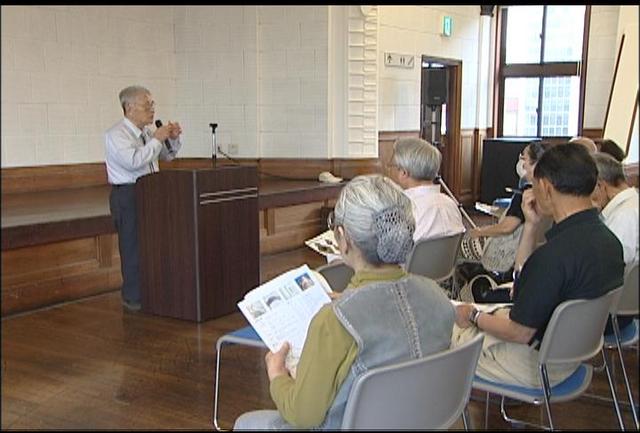

荒井区ふるさと講座

伊那市荒井区の創造館の歴史について学ぶ、荒井区ふるさと講座が26日、開かれた。地区住民ら約60人が参加した。

荒井区では、創造館が開館したことをきっかけに、古くから地区にあった建物の歴史について学んでもらおうと講座を開いた。

旧上伊那図書館のあり方について考える、後利用基本計画策定委員会委員長だった春日博人さんが講師を務めた。

春日さんは、旧上伊那図書館が建てられた昭和5年頃の荒井区の様子について「周囲には小学校や役所などがあり、荒井区は教育・行政の中心地だった」と話していた。

また、創造館の造りについて「鉄筋コンクリートで、外壁には高遠焼きのタイルが張り付けられたモダンな建築様式」と説明していた。

春日さんは「創造館は上伊那図書館の歴史を継いだ貴重な建物。地元のみなさんにもたくさん利用してもらいたい」と話していた。 -

南ア北部地区山岳救助隊が訓練

夏山シーズン本番を迎え南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会救助隊は29日、伊那市長谷黒河内の岩場で訓練を行った。

夏山での万一の事故に備え、隊員同士の意思疎通を図ることなどを目的に毎年この時期に訓練を行っている。

南アルプス北部地区山岳救助隊は民間や行政など76人で組織されている。

訓練には20人が参加し、基礎となる命綱の結び方を確認したり、高さ約15メートルの岩場を登ったりした。

隊員達は、声を合わせてロープを引っ張ったり岩場を何回も登ったり降りたりしていた。

南アルプス北部地区山岳救助隊が管轄するエリアでは、平成21年度遭難が1件で命に別状はなかった。本年度に入ってから遭難などはない。

救助隊では秋にも訓練を行うことになっている。 -

三六災害に学ぶ会

昭和36年6月の梅雨前線豪雨による災害、三六災害を振り返り、今後の防災対策について考えようと29日、下伊那郡大鹿村で三六災害に学ぶ会が行われた。

来年、三六災害から50年の節目を迎えることから、もう一度災害を振り返り防災対策について考える機会にしようと大鹿村や国土交通省天竜川上流河川事務所が開いた。

地域住民ら約50人が参加し、災害で亡くなった人の名前が刻まれた碑の前で手を合わせ花を手向けた。

大鹿村では大雨による土砂崩れなどで55人の命が失われた。中でも、大西山の大崩落では全壊家屋39戸、死者42人の大惨事を引き起こした。

学ぶ会では、災害体験者が当時の様子を話した。

天竜川上流河川事務所では、「来年災害から50年の節目の年。地域などと連携した取り組みを今後も進めていきたい」としている。 -

伊那市消防団ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

伊那市消防団のポンプ操法・ラッパ吹奏大会が27日行われ、上伊那大会に出場する優勝チームが決まった。

大会は、小型ポンプの部、自動車ポンプの部、ラッパ吹奏の部の3部門が行われた。

小型ポンプの部は24チームが出場し、4人一組になって給水管の接続、ポンプの操作、放水を行う。

自動車ポンプの部には9チームが出場した。5人一組で、自動車から2本のホースを延ばし放水する。

現在伊那市消防団には1156人が所属し、14の分団がある。

伊藤仁団長は「火災の現場では、安全、確実、迅速が基本。大会を通して切磋琢磨し、技術を向上させてほしい」と話していた。

大会の結果、優勝したのは自動車ポンプの部が伊那分団第2部、小型ポンプの部が手良分団第1部、ラッパ吹奏の部が富県・河南チームとなっている。

優勝チームは7月18日に開かれる上伊那大会に出場する。 -

来月デビューのオトメ☆コーポレーション メンバーが母校・弥生で凱旋PR

7月7日に全国CDデビューする女性アイドルユニット「オトメ☆コーポレーション」が27日、伊那市の伊那弥生ヶ丘高校で凱旋PRをした。

この日は、伊那弥生ヶ丘高校の文化祭「弥生祭」の野外ステージでオトメ☆コーポレーションが歌を披露した。

メンバーの一人・なるみさんは、伊那弥生ヶ丘高校出身。

なるみさんは、伊那市に生まれ、春富中学校を卒業後、伊那弥生ヶ丘高校に進学。在学中から芸能活動を開始した。

2008年に弥生を卒業後、本格的に芸能活動をするために上京し、3人の女性ユニット「オトメ☆コーポレーション」として7月に全国CDデビューすることが決まった。

人気アイドルグループAKB48などの楽曲も手がける作曲家がプロデュースする曲など3曲を披露した。

ステージのあとは、後輩たちに囲まれて、一緒に写真を撮ったり、サインをしたりしていた。

オトメ☆コーポレーションは、インターネット動画共有サービス・ユーチューブで番組を配信しているほか、携帯電話やパソコンで楽曲をダウンロードできるという。

また、伊那まつりやどろんこサッカーなど、伊那市で行われるイベントで歌を披露する予定。 -

南福地で「第1回蛍まつり」

伊那市富県南福地で、蛍の生息環境を整備している「南福地自然環境を守る会」は、26日夜、第1回蛍まつりを開いた。

祭りは、守る会が整備した水路近くのビニールハウスで開かれ、地区住民約70人が参加した。

会では、今年の蛍の発生数が、例年の数匹から数十匹に増えた事を受け、多くの人達と喜びを分かち合おうと、祭りを企画した。

同日は、雨や風の影響で、蛍を見つけることは出来なかったが、ハウスの明かりが地区を照らしていた。 -

伊那草友会山野草展

上伊那の山野草愛好者でつくる「伊那草友会」の山野草展示会が、伊那市の伊那市民会館で開かれている。

伊那草友会の山野草展は、ウチョウランの咲く時期に合わせて毎年開かれていて、今回も会場にはさまざまなウチョウランが展示されている。

また、高さが20センチほどしかないミニ盆栽や、山アジサイの一種クレナイアジサイなどもあり、訪れた人の目を楽しませていた。

展示会は27日まで。 -

アユの友釣り解禁

アユの習性を利用して釣りをする「友釣り」が26日、天竜川水系で解禁になった。

朝から多くの人が天竜川に入り、待ちに待ったアユの友釣りを楽しんでいた。

友釣りは、アユの縄張り争いの習性を利用して、糸につけたおとりアユを泳がせ、攻撃してきたアユを釣り上げるというもの。

天竜川漁業協同組合によると、水温が高めでアユのエサとなるコケが多い天竜川は、大物が釣れるため、県外からも多くの釣り客が訪れる人気のスポットだという。

漁業協同組合の上條純敬組合長は、「1年間天候に恵まれて、良い環境で良いアユをたくさん釣ってもらえたらうれしい」と話していた。

あいにくの雨模様だったが、多い人では40匹以上釣り上げたという。 -

小黒川キャンプ場 市民割引実施

伊那市の小黒川渓谷キャンプ場は、伊那市民を対象に平日の利用料をおよそ3割安くする。

伊那市在住の利用者は、キャビンの利用が通常1万2千円のところ8千円、オートキャンプサイトの利用は3千円が2千円になる。

割引期間は、8月1日から16日を除く平日。

伊那市振興公社では、「利用者が少ない平日に、より多くの市民に安く利用してもらいたい」と話している。 -

伊那北保育園児がブロッコリー収穫

伊那北保育園の園児が25日、伊那市野底の畑でブロッコリーの収穫体験をした。

園児約100人が伊那市野底の農家、平沢正弘さんの畑でブロッコリーを収穫した。

平沢さんは地元の農家でつくる野底野菜の会会員で、伊那北保育園と野菜を通した交流を行っている。

収穫体験もその一環で、園児らは取ったブロッコリーを持ってきたビニール袋に詰め込んでいた。

野底野菜の会は12人で活動していて、旬の野菜を伊那北保育園に提供している。

園児らは、そのお礼に会員を招き野菜を使った食事会を開くなど交流している。

平沢さんは「子どもたちとのふれあいは楽しみで、野菜づくりの励みになります。栄養たっぷりの野菜をいっぱい食べて大きくなってもらいたいです」と話していた。

収穫したブロッコリーは、それぞれ家庭に持ち帰り、家族で味わうという。 -

入笠湿原 スズラン見ごろ

入笠山の入笠湿原のスズランが見ごろを迎えている。

入笠湿原一帯には80万株のスズランの群生を見ることができる。

24日は多くの登山客が訪れカメラに収めていた。

スズランは今月いっぱい楽しめそうだ。 -

園児が五平もち作りに挑戦

伊那市の美篶西部保育園の園児が24日、五平もち作りに挑戦した。

地域の人にも手伝ってもらい、園児が五平もちを作った。

五平もちは、保育園のおやつに出すと園児が喜んで食べ、人気があるという。

そこで食育の一環として、郷土料理を知るために、自分たちで手作りして食べようと、今回初めて五平もち作りが行われた。

園児は、炊きたてのご飯をすりこぎでつぶした後、ラップに包んで握り、丸い五平もちの形にした。

年長の園児は、握ったご飯をホットプレートで焼く体験もした。

ご飯が焼き上がると、ごま味噌を塗って、給食の時間に食べた。

五平もちのお代わりがあるか保育士に聞く園児もいて、手作りした五平もちを味わっていた。 -

西駒山荘へ荷上げ

夏山シーズンの到来。

伊那市観光(株)が経営する中央アルプスの西駒山荘へ、食料や燃料などをヘリコプターで輸送する荷上げが24日行われた。

伊那市横山の鳩吹公園から、中央アルプス将棊頭山の直下にある西駒山荘へ荷上げが行われた。

西駒山荘の管理人や伊那市観光の職員らが、山荘の営業で使う野菜や米、燃料などを、ヘリコプターで運びやすいように積み上げていた。

今年は、6合目から胸突きの頭までの登山道の改修を行うための木材も輸送した。

ヘリコプターは5往復し、1700キロほどの荷物を山荘へ運んだ。

伊那市観光(株)によると、去年は、前の年より64人多い446人が宿泊した。

去年は、天候には恵まれなかったが、西駒山荘管理人のオリジナルカレーが人気を集めている事や、全国的に女性登山者が増加している事などから、宿泊客が増えたのではないかという。

また、西箕輪の羽広荘と、西駒山荘がタイアップし、両方の施設で宿泊した場合は、2000円割引するサービスを去年から始めていて、その効果もあったのではないかとみている。

西駒山荘の営業は、7月10日(土)から体育の日の10月11日までとなっている。 -

助産師中田みよさん 日本助産師会長賞受賞

伊那市日影の助産師中田みよさんが、長年母子保健に貢献したとして、日本助産師会会長賞を受賞した。

中田さんが24日、市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告した。

中田さんは現在82歳。伊那市日影で中田助産院を開いている。

最も功績のあった人に贈られる日本助産師会会長賞を受賞したのは長野県内では中田さんのみ。

中田さんは飯田市の出身で、名古屋大学医学部付属の助産婦学校で学び、名古屋大学病院で助産師として勤務していた。

結婚を機に伊那市に移り住み、当時の伊那中央総合病院に勤務した後、昭和56(1981)年に中田助産院を開き分娩や母子保健指導をしてきた。

現在も現役で、母乳相談と育児相談をしている。

学生時代から平成18年に出産の扱いをやめるまでの58年間で、1万2千人の子どもを取り上げたという。

白鳥市長は、「生涯の仕事として、こんなに尊い仕事をしていることは素晴らしい」と、中田さんの受賞を祝福していた。 -

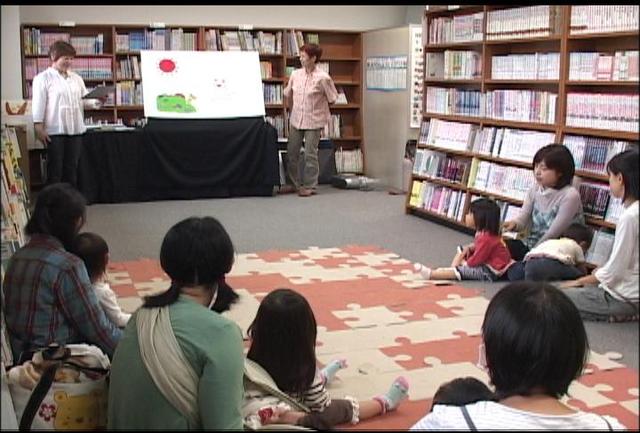

長谷の子育て学級でお話の会

伊那市の長谷公民館の子育て学級で23日、お話の会が開かれた。

子育て学級は、保育園入園の子どもとその親を対象に開かれているもので、月2回活動している。

お話の会のメンバーが公民館を訪れ、パネルや人形などを使ってお話や歌を披露した。

子どもたちは、人形に触れたり、歌に合わせて体を動かすなどして楽しんでいた。

お話の会の金丸恵美子さんは、「子どもたちに、お母さんの声でお話を読んであげてください」と母親らに呼び掛けていた。 -

信州DC100日前イベント

JRが長野県とタイアップして行う観光キャンペーン「信州デスティネーションキャンペーン」の開催まで100日と迫った。

23日は、県内一斉にPRイベントが行われた。

伊那市内の大型店では、上伊那地方事務所や伊那市の職員など6人が、チラシを配ってキャンペーンをPRした。

伊那市のキャラクター・イーナちゃんもPRに参加し、人気を集めていた。

このPRイベントは、キャンペーンまで100日前となったことから、県内18カ所で行われた。

信州デスティネーションキャンペーンは今年の10月から3カ月間行われる。 -

南部小5年生が燈籠づくり

来月3日の南箕輪村大芝高原で行われる七夕とうろう祭りを前に、南部小学校の5年生が22日、燈籠づくりをした。

22日は、燈籠まつりの実行委員会のメンバーが小学校を訪れ、蜜ロウを使ったロウソクや、段ボールを使った燈籠作りを子どもたちに教えた。

七夕とうろう祭りは、子どもたちに南箕輪村での思い出を残してもらおうと9年前から行われている。

南部小の5年生は、毎年燈籠を作って祭りに参加している。

燈籠づくりでは、段ボールを切り抜き、絵や言葉を書いた障子紙を貼り付ける。

子どもたちは、思い思いの絵を描いていた。

七夕とうろう祭りは、3日(土)に大芝公園内の水の広場で開かれる。

夜の7時半ころ、燈籠に火が灯される予定。 -

上の原脳いきいき講座と園児交流

伊那市上の原の脳いきいき講座に通うお年寄りと上の原保育園の園児が22日、交流した。

脳いきいき講座に通うお年寄り約10人と上の原保育園の年長園児23人が、手遊びなどで交流した。

これは、上の原保育園の「ふれあい保育の日」に合わせて行われた。

これまで、園児が脳いきいき教室に参加し、交流することはあったが、お年寄りが保育園を訪れての交流は今回が初めて。

地元のお年寄りに保育園のことを知ってもらおうと、保育園側から呼びかけた。

参加したお年寄りは、子どもたちとの交流を楽しんでいた。

交流会は秋にも開く予定。 -

ミヤマシロチョウを守ろう

県の天然記念物、ミヤマシロチョウを守っていこうと、伊那市の小学生が22日、入笠山でエサとなるメギの植栽作業を行った。

植樹は、ミヤマシロチョウの幼虫のエサとなるメギを増やしミヤマシロチョウが生息する環境づくりをしようと平成15年から行われている。

同日は高遠小学校と高遠北小学校の4年生、合せて55人が参加し、県自然観察インストラクターの征矢哲雄さんから指導を受けた。

この後、子ども達は、グループに分かれて穴を掘り100本用意されたメギの苗を植えていった。

ミヤマシロチョウは、標高1500メートルから2000メートルの山岳地帯に生息し7月上旬から8月中旬にかけてみられる。 -

田畑半沢でホタル見頃

南箕輪村のホタルの名所として知られる田畑半沢のホタル祭りが始まりたくさんのホタルが光を放っている。

ホタル祭りは、地元有志で集まる「田畑半沢を愛する会」が開いているもので、今年で17回目。

会では、半沢川にホタルを呼び戻そうとエサとなるカワニナの育成や環境整備などを行っている。

会によると、春先から幼虫が多く見られたこともあり、今年は例年以上にホタルが多く舞っているという。

21日夜は、ホタルが一斉に淡い光を放ち、訪れた人たちは、じっとホタルを見つめていた。

田畑半沢のホタル祭りは今月27日まで開かれている。

時間は、午後7時30分から午後9時30分まで。 -

夏至~ササユリ涼しげ

21日は1年で昼の時間が最も長く、夜の時間が最も短い夏至。

21日の伊那地域は時折晴れ間がのぞくものの、厚い雲が空を覆う梅雨らしい一日となった。

南箕輪村沢尻の恩徳寺では、ササユリが見ごろを迎えている。 -

県消防救助技術大会で伊那消防署優勝

伊那消防署は、19日に長野市篠ノ井で開かれた県消防救助技術大会の引揚救助訓練で優勝し、7月に神奈川県で開かれる関東大会への出場が決まった。

引揚救助訓練には、県下9つの消防本部から9チームが出場し、伊那消防署が82.1秒のタイムで7年ぶり2回目の優勝を果たした。

このチームは、7月14日に神奈川県厚木市で開かれる関東大会に県代表として出場する。 -

ローズガーデンで花苗の無料配布

バラが見ごろを迎えている伊那市高遠町の「しんわの丘ローズガーデン」で18日、花の苗の無料配布が行われた。

現在、しんわの丘ローズガーデンでは、さまざまなバラが見ごろを迎えている。

それに合わせて、ローズガーデンの駐車場で花の苗の無料配布が行われた。

これは、伊那市振興公社が緑化事業の一環として毎年行っている。

これまでは旧勤労者福祉センターの東側駐車場で行っていたが、見ごろのバラを楽しんでもらおうと、今年は最初の1日をしんわの丘で行うことにした。

訪れた人たちは、バラの花を楽しんだ後、花の苗を受け取っていた。 -

出水期を前に伊那市職員が土のう作り

出水期を前に伊那市役所で21日、職員が土のうの作り方を学んだ。

土のう作りには、市役所や支所の職員、合わせて40人程が参加した。

伊那市では毎年この時期に、土のうの整備と職員の研修を兼ねた講習会を開いている。

伊那消防署警防課の伊藤政史さんが講師を務めた。

市の職員達は、紐がほどけないよう結び方の指導を受けながら、新たな土のうを作ったり、古くなった袋の交換を行っていた。

伊那市では、平成18年に集中豪雨による大規模な土石流の発生があったり、平成20年にも高遠地区で土砂の流出による床下浸水の被害が出るなど、大量の土のうを必要とする災害が起きている。

今回の作業で350個の土のうを製作。土のうは、市役所以外に消防署や各支所でも備蓄されていて、災害の際に役立てられる。 -

トンボの楽園で自然観察会

伊那市富県のトンボの楽園で、20日、自然観察会が開かれた。

観察会は、信州野鳥の会が、楽園一帯の多様な自然を知ってもらおうと企画し、県内各地から、親子連れなど、約20人が参加した。

参加した人達は、トンボなどを見つけると、写真を撮ったり、双眼鏡で観察したりしていた。

諏訪市から孫と参加したある男性は、「ハッチョウトンボを孫に見せたくて参加した。こういった自然は残していってもらいたい」と話していた。 -

アユの成育状況を確認

天竜川漁業協同組合は20日、今月26日のアユの友釣りの解禁を前にアユの成育状況などを確認した。

天竜川漁協では5月から天竜川水系の主な河川に、アユの稚魚を放流してきた。

アユを数匹捕まえ大きさや色つやなどその成育状況を確認した。

とったアユは平均して体長15センチから18センチほど、重さは27グラムから30グラムほどになっていて、成育状況は順調だという。

天竜川漁協では、アユの生育状況は良く、釣果は期待できるが、船形沢の崩落で大雨のたびに三峰川が白く濁ることから、三峰川でどれくらい釣れるかが心配だと話している。

アユの友釣りは今月26日土曜日の午前6時に解禁となる。

ただし高遠ダムより上流の三峰川水系は7月10日からとなっている。 -

婚活イベント

婚活イベント、サッカー日本代表応援観戦会が、19日伊那市のいなっせ北側多目的広場で開かれた。

イベントは、サッカー日本代表の試合観戦が、男女の出会いの場になればと、いなし出会いサポートセンターが企画した。

伊那市では、4年前、中心市街地の活性化を目的に応援観戦会が開かれた。

この時多くの若者が集まったことから、サポートセンターでは出会いの場づくりとして、イベントを企画した。

時折雨が降る天候となったが、400人以上の人が集まり、モニターに映し出される、試合を観戦した。

集まった人達は、テレビを見て、熱い声援を送り、盛り上がっていた。

試合後、会場では、共に日本代表を応援した若者が、連絡先を交換する姿も見られた。 -

梅雨の中休み 各地でイベント

梅雨の中休みと日曜日が

重なった20日、各地でイベントが開かれ親子連れなどで賑わった。

JR伊那北駅前では第1回ちびっこチャンバラ選手権が開かれた。

このイベントは山寺活性化協議会が開いたもので、小学生約40人が参加した。

子どもたちは風船のついた面をかぶり、竹刀がわりの新聞紙でチャンバラを楽しんだ。

チャンバラ選手権では剣道を習っている伊那剣心館のメンバーが審判をつとめるなどイベントに協力した。

JR伊那北駅前はチャンバラに参加した子どもやその保護者の歓声で賑わいをみせていた。

42/(水)