-

松島分館子育て学級で豆まき

箕輪町公民館の松島分館子育て学級の親子が25日、一足早く豆まきをした。

子育て学級の親子14組が豆まきをし、子どもたちが絵の鬼に向かって紙で作った豆を投げていた。 -

南箕輪村の酒井昌好さん写真俳句展

南箕輪村北殿の酒井昌好さんによる写真俳句展が南箕輪村の大芝の湯で開かれている。

会場には酒井さんが写した写真とそれに合わせた俳句25点が並べられている。

写真は花や風景が中心で、俳句は酒井さんがその写真を撮った時の心情を詠んでいる。

酒井さんは学生の頃から俳句に親しみ、写真については勤めていた会社で社内報を作っていたことから、撮影技術が磨かれたという。

酒井さんは「日常のなかで感じたことを写真と俳句で表現できることは楽しいです」と話していた。

この写真俳句展は大芝の湯で31日まで開かれている。 -

伊那市小沢でまゆ玉作り

伊那市小沢の小沢地域交流センターで、地域の主婦と保育園児が22日、まゆ玉づくりをした。

小沢区の主婦17人が参加している小沢いきいきクラブが、伝統行事を伝えていこうと、近くの伊那西部保育園の子どもたちを招いて行った。

年長・年中15人の園児が小沢地域交流センターを訪れ、クラブの主婦たちが、米の粉をゆでて蒸し、色をつけたまゆ玉を丸めた。

まゆ玉が出来上がると、ミズナラの枝に飾りつけ、完成した。

伊那西部保育園では、このまゆ玉飾りをしばらく園内に飾り、2月3日の節分に焼いて食べるという。

小沢いきいきクラブでは、健康体操を中心に日頃から活動している。

保育園児を招いてのまゆ玉づくりは今年で2年目。

代表の小坂美恵子さんは、「子どもたちが喜んでくれるのでやりがいがあります」と話していた。 -

みはらしファームでタイムカプセル開封

伊那市の農業公園みはらしファームで24日、10年前の2000年に埋められたタイムカプセルが掘り起こされた。

タイムカプセルを埋めた29組のうち23組が、カプセルを埋めた公園事務所近くに集まった。

タイムカプセルは、みはらしファームがオープンして初めて迎える正月のイベントとして、また西暦2000年を迎えるミレニアムイベントとして10年前に行われた。

参加者が、スコップや鍬などを使って、地面を掘り起こすと、ビニールに包まれた壺が出てきた。

会場をレストランに移して、壺の中身が出された。

壺の中には、10年後の自分や家族に宛てて書かれた手紙と、ワインが入れられていた。

手紙を受け取った参加者は、家族が増えた、娘が家業を継いでくれることになった、辛い出来事があったが乗り越えてきたなど、それぞれが過ごした10年間の変化を紹介した。

10年前は10歳で、今年20歳になった伊那市中央の双子の兄弟は、当時の自分から現在の自分に向けた手紙を見て、兄の田中暁大さんは、「10年前の自分にプラス思考で行こうといわれた。まだまだ人生長いのでプラス思考でがんばりたい」、弟の智大さんは、「10年前の自分にもっとがんばれといわれているような気がした」と話していた。

また、伊那市手良の登内真美子さんは、10年前、夫の耕治さんに連れられて、イベントに参加した。

そのとき、真美子さんは1人目の子どもを妊娠していた。

真美子さんは、当時の手紙を見て10年前に思いをはせ、「あの頃、おなかの中の子どもに宛てた手紙を見て涙が止まりませんでした。10年たって、子どもも元気に育っていることを思うと、うれしく感じます」と話していた。

また10年間、壺の中で熟成されたワインも皆で味わった。 -

【カメラリポート】趣味でマジック 伊藤権司さん

派手な衣装でマジックを披露しているのは伊那マジッククラブの会員の一人、伊那市東春近の伊藤権司さん。

伊藤さんは20年ほど前、友人に誘われてマジックをはじめた。 -

干支にちなんだ新春書画展

伊那市西町の旧井澤家住宅で、今年の干支にちなんだ新春書画展が開かれている。

この書画展は、伊那部宿を考える会が開いている。

会場には、干支の寅にちなんだもの、新春に相応しい掛け軸や額装などが並び、中村不折の書や、池上秀畝の水墨画などの珍しい作品も展示されている。

また長谷地区の手芸クラブ「美里会」による寅のぬいぐるみ作品のほか、小松養蜂園の蜜蝋で作られた虎の置物も出品されている。

そのほか、伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんによる寅を擬人化して描いた江戸風俗画も展示販売されている。

この展示会は30日(土)まで。入館料大人200円。 -

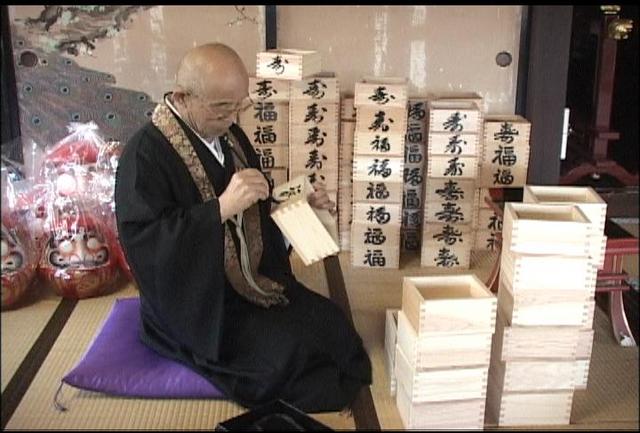

無量寺で福ます準備

箕輪町北小河内の無量寺で23日、節分の豆まきに使う福ますの準備が行われた。

無量寺の中川弘道(こうどう)住職が、福ますに幸せを願う「福」と、長寿を願う「寿」の文字を書いた。

無量寺では、2月3日の節分に年男年女による厄除けの福豆まきを行う。

福ますは50個用意され、豆まきのときに使われる。

中川住職は、「世の中は先例のない不況。自分の信念を持って、精神力を整え、健康で頑張ってほしいという願いを込めました」と話していた。

無量寺の節分行事、護摩祈祷は2月3日の午後3時から、福豆まきは午後4時から行われる。 -

変わり羽子板展

伊那市坂下の大十呉服店で、去年1年間の世相を反映した変わり羽子板展が開かれている。

店内には、人形メーカー久月が制作した10点が並べられている。

96歳で亡くなった昭和の巨星森繁久弥さん、鳩山総理大臣と幸夫人、即位20年と金婚を迎えられた天皇皇后両陛下、ノーベル平和賞を受賞したオバマアメリカ大統領、WBC監督も務めた原辰徳読売ジャイアンツ監督、日本選手初のワールドシリーズMVPを受賞した松井秀樹選手、大リーグ初の9年連続200本安打を達成したイチロー選手、18歳で最年少賞金王となったプロゴルファーの石川遼選手、子ども店長で大ブレイクした加藤清史郎君、ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長。

大十呉服店の池上直樹社長は、「羽子板をきっかけにお客様に商店街に足を運んでいただき、少しでも街が賑やかになればうれしい」と話している。

変わり羽子板展は25日まで。 -

花粉飛散予測発表

環境省は22日、今年春の花粉の飛散予測を発表した。

県内の飛散量は例年の半分程度、飛散開始時期は2月中旬となりそうだ。

環境省によると、今年長野県のスギやヒノキの花粉の飛散量は、例年の半分、昨年の3分の1程度の量になる見込み。

これは、昨年6月縲・月にかけ、日照時間が短く、降水量が多かったことが影響したためだという。

また、花粉の飛散開始時期については、例年に比べ数日から1週間程度早くなり、県の南部では、2月中旬頃になる見込み。

環境省では、今年の花粉総飛散量は、全国的に花粉症を発症するレベルだとして、早めの花粉症予防対策が必要と呼びかけている。 -

親子が小麦粉粘土で遊ぶ

伊那市の上の原子育て支援センターで19日、親子が小麦粉粘土を作って楽しんだ。

これは、上の原子育て支援センターで毎月行われている子育て講座の一つで、この日は15組の親子が参加した。

粘土は、小麦粉に水と油、食紅を加えて作るもので、小さい子供が口にしても安全という。

子ども達は、カラフルな粘土をちぎったり丸めたりして楽しんでいた。

ある母親は、「簡単に粘土も作れて、楽しく遊べました。家でも作って子どもと一緒に楽しみたい」と話していた。 -

新型インフルエンザ発生状況 上伊那地域減少

長野県は20日、先週の新型インフルエンザ発生状況を発表した。

それによると、上伊那地域は1医療機関あたりの患者数が先々週の18人から10人に減少した。また全県では2週連続で10人を下回った。

しかし県ではまだ終息状況とは判断できないとして、インフルエンザ警報は解除せず、引き続き手洗いやうがいなど感染予防策を実施するよう呼びかけている。 -

伊東義人さんが保科政之の講演

伊那市東春近の春近郷ふれあい館で19日、大河ドラマ化実現を目指す保科正之についての講演が行われた。

講師は、旧高遠町長で、現在「名君保科正之公の大河ドラマをつくる会全国組織副会長を務める伊東義人さん。

講演会は、ドラマ化の活動が行われている保科正之について知りたいとの声を受け、東春近公民館が開いたもので、高齢者学級や女性教室、一般から約40人が参加した。

伊東さんは、殉死の禁止や救急医療制度の確立など正之の偉業を挙げ、「民のための政治が正之の根底にあり、その基礎を築いたのは高遠で過した青年期。今の時代、こうしたリーダーが求められている」と話し、「ドラマ化が実現するまで、しっかり運動をしていきたい」と協力を呼びかけた。

講演会終了後、参加者は署名を行った。

平成16年に始まった署名は、昨年35万人を突破し、今年1月19日現在で36万4235人となっている。 -

交通栄誉章受章 後藤一男さん、境区高齢者クラブ

伊那市の個人と団体が交通安全運動に功績があったとして、交通栄誉章を受章した。

表彰を受けたのは伊那市手良の後藤一男さんと境区高齢者クラブ。

後藤さんは49年間にわたり、交通安全指導や教育活動を行うなど、その功績が認められたほか、29年間にわたり無事故、無違反を続けている。

また一男さんの功績には、妻の恵子さんの協力も欠かせなかったとして、感謝状が贈られた。

ほかに境区高齢者クラブは、県高齢者交通安全モデル地区の指定を受けたことから、危険箇所の点検や啓発活動など交通安全に対する活動を活発化させたとして表彰を受けた。 -

伊那市西箕輪上戸で大文字下し

伊那市西箕輪上戸の小正月の伝統行事「大文字」。

行事を締めくくる大文字下しが20日、行われた。

大文字は、道祖神のある辻に柱を立て、厄除けや家内安全、五穀豊穣を願う行事。

上戸では、約300年前から始められたと言われ、毎年14日に建て、20日に下す。

朝5時半、触れ太鼓の音が響くと、大文字柱のある三ツ辻に区民が集まってきた。

男衆約60人が、綱やサスマタを使い、電線などに当たらないよう慎重に柱を寝かせた。

長さ12メートル程の柱が無事、寝かされると、巾着や花飾りが取り外される。

集まった女性や子供達は、外された飾りを手に取り、気に入った物を持ち帰っていた。

これらの飾りは、縁起物として今年1年間、各家庭の神棚に飾られる。

また古い物は、正月の縁起物などと一緒に24日に行われるどんど焼きで燃やされるという。 -

大寒なのに春の陽気

20日は大寒。1年で最も寒いころとされているが、伊那地域の最高気温は13.7度まで上がり春のような陽気となった。

この時期としては暖かな1日となり、箕輪町福与の福与城址公園には、福与城址を守る会の松崎久司会長と奥さんの仲子さんが訪れていた。

公園内には春を告げる花、福寿草が黄色い花を咲かせている。

福与城址は福寿草が咲く公園として有名で、松崎さんによると、福寿草はここ数日の間にいくつか咲き始めたという。

長野地方気象台の予想ではこの陽気は長続きせず、22日以降は平年並みの気温に戻るという。 -

【カメラリポート】 「ため池百選」

伊那市美篶の「六道の堤」。

伊那市野底の「野底堤」。

伊那市高遠町の「千代田湖」。

この3つは全国から608カ所の応募があった「ため池百選」から一次選定で選ばれた。

一次選定で選ばれた「ため池」は287カ所で、この中から一般の投票をもとに、選定委員会が「百選」を選ぶ。

農林水産省では、全国でも特色のあるため池を、百選に指定することで地域振興につなげたいとしている。 -

郷土博物館で羽子板作り

自分たちで絵付けした羽子板で遊ぼうというイベントが17日、箕輪町の郷土博物館で開かれた。

募集定員を上回る20人が集まり、羽子板の絵付けに挑戦した。

これは、郷土博物館が今年初めて企画した。

博物館の庭にあるムクロジの木の実は、昔、羽根つきに使う羽の先端に使われていたことを知り、今回のイベントを企画。羽は、ムクロジの実を使って職員が手作りした。

参加者は、思い思いの絵を描き、色づけをしていた。

中には、自分の子どもを羽子板に描いた父親もいた。

羽子板が出来上がると、早速、試し打ちをしていた。 -

上古田保園児 スケート楽しむ

箕輪町の上古田保育園の園児は18日、近くの上古田スケート場で初すべりを楽しんだ。

年長と年中の園児18人がリンクを訪れ、スケートに挑戦した。

子どもたちは、慣れないスケート靴に苦労しながら、バランスを取って歩いたり、滑ったりして、氷の感触を楽しんでいた。 -

箕輪町国際交流協会新年会

箕輪町国際交流協会の新年会が16日、町文化センターで開かれた。

国際交流協会のメンバーと、町内在住の外国人あわせて90人が参加した。

新年会は、お互いの交流を深めようと、また日本の伝統文化に触れてもらおうと毎年開かれている。

すき焼きが出されたほか、日本舞踊など伝統芸能が披露された。

また獅子舞が登場し、1年の無事を祈願して外国人達が頭を噛んでもらっていた。

ある参加者は「こういった交流の機会は嬉しい。日本の伝統を勉強しながら楽しむことができた」と話していた。 -

伊那市富県の「一夜の城」 市教委が周辺調査へ

保存か取り壊しかが議論されている、伊那市富県の「一夜の城」について、伊那市教育委員会は、周辺一帯の調査を行う計画を明らかにした。

一夜の城は、戦国時代、高遠城を攻める際に織田軍が築いたとされる砦。

一夜の城に関しては、市道桜井殿島線の拡幅工事に伴い、一部を取り壊す必要がある。

文化財保護の観点から、県の教育委員会では、道路工事の必要性は認めているものの、重要な遺跡とし、保存について検討するよう市教育委員会に求めていた。

市では、道路の拡幅の幅を6メートルから5メートルに変更し、取り壊す部分を減らすなどの対策を示してきた。

市教育委員会では、早い時期に、発掘調査や周辺地域の調査、専門家などの意見を聞きながら、「一夜の城」の姿を解明し、改めて県教育委員会に説明したい考え。

市道桜井殿島線は、現在道幅が狭く、市民からは拡幅を求める声が挙がっている。 -

かんてんぱぱ小学生絵画コンク表彰式

伊那食品工業株式会社が主催する、かんてんぱぱ小学生絵画コンクールの表彰式が16日、伊那市のかんてんぱぱホールで行われた。

コンクールには、伊那市内の全小学校から900点の応募があり、入賞者24人と学校奨励賞を受賞した3校に賞状や記念品などが贈られた。

かんてんぱぱ小学生絵画コンクールは、絵画を通して、ふるさとの自然や生活に目を向けてもらおうと開かれ、今回で5回目。

主催者を代表して、伊那食品工業株式会社の塚越寛会長は、「美的センスを育てることはいい街づくりにつながる。これからもたくさん絵を描いてください」と子ども達に呼びかけていた。

最高賞のかんてんぱぱ賞は、伊那東小4年の橋本健くんが受賞した。

第5回かんてんぱぱ小学生絵画コンクールに応募のあった全作品は24日まで、かんてんぱぱホールに展示されている。 -

上農公開講座でソーセージ作り

南箕輪村の上伊那農業高校で16日、公開講座が開かれ、地域住民が集まり、上農高校の畜産班の生徒から、ソーセージの作り方を教わった。

参加者はまず、豚ひき肉に塩、コーンスターチ、香辛料のセージやバジル、黒コショウなどを入れて生地をこねた。

次に、ソーセージの皮になる、塩漬けにしておいた羊の腸を準備した。

7メートル近い腸をソーセージ用の機械に取り付け、その中に、こねた生地を少しずつ押し出し、根気よく作業を続けると、長いソーセージが出来上がった。

次に、10センチほどのソーセージになるよう、長いソーセージを少しずつひねった。

最後に、90度のお湯で10分程ゆでて完成した。

参加者は早速、出来立てのソーセージを味わっていた。ソーセージは各自が持ち帰った。 -

北小河内大文字下ろし

箕輪町北小河内の漆戸常会で16日朝、小正月の伝統行事「大文字」の柱を倒す作業が行われた。

朝8時に、漆戸常会の住民が地区内の辻に集まった。

大文字は、五穀豊穣、家内安全などを願うもので、江戸時代から続く小正月の伝統行事。

11日に建てた高さ12メートルの柱を下ろす作業を行った。

下ろした柱は、近くの集会所まで協力して運んだ。

大文字に付けられた紙の花の飾りは家の玄関に飾ると厄除けになるとされていて、住民らは、少しずつ分け合い、持ち帰っていた。

漆戸常会では昨年まで、朝6時に大文字の行事を行っていたが、今年は試験的に、日が出て明るくなった朝8時に行った。

漆戸常会では、「地域の伝統行事を長く続けていくために、少しは形を変えながらも、多くの住民が参加できるものにしていきたい」としている。 -

高遠さくら咲くだるま販売

伊那市高遠町の高遠さくらホテルでは今年も、桜の模様が描かれた「高遠さくら咲くだるま」を販売している。

値段は1個1500円。高遠さくらホテルでは、「高校や大学入試の必勝祈願に最適」と話している。 -

マイステップ新春パーティー

社交ダンスサークル「マイステップ」の新春パーティーが10日、伊那市の県伊那文化会館で開かれた。

マイステップは、伊那市と飯島町に教室がある社交ダンスサークルで、宮下泰子さんが指導している。

新春パーティーでは、50人ほどが今年の踊り初めをした。

会員は30人ほどだが、この日は他のサークルからも参加者があり、会場となった県伊那文化会館小ホールは、たくさんのペアで埋まっていた。

サークルでは、「社交ダンスは、基礎さえあれば誰でも踊ることができ、健康のためにもおすすめ」と会員を募集している。

伊那市では、西春近公民館で火曜・木曜・土曜の午後に教室があり、見学も歓迎という。 -

南アルプスを紹介するリレー展覧会

南アルプスの世界自然遺産登録を目指す長野県連絡協議会は、南アルプスの写真やパネルを紹介するリレー展覧会を伊那市の伊那図書館で開いている。

会場には、ホテイアツモリやアカイシサンショウウオなど南アルプスの動植物の写真や登山ルートを紹介したパネルなどが展示されている。

伊那市や飯田市、富士見町、大鹿村の4市町村で組織する長野県連絡協議会が南アルプスの素晴らしさを多くの人に知ってもらおうと開いているもので、伊那市から飯田市までをリレー展示する。

平成20年12月に日本で最初のジオパークに認定されたことについても、岩石の分布図や中央構造線の写真で紹介している。

伊那図書館での展示は24日までで、その後は富士見町、大鹿村、飯田市と巡回する。 -

高遠小学校で2分の1成人式

伊那市の高遠小学校で14日、10歳の節目を祝う2分の1成人式があった。

同校で2分の1成人式を行うのは10年目。4年生42人が参加し、保護者も集まって成長を祝った。

式で児童らは一人ずつ将来の夢を発表し「自分が作ったグライダーで空を飛び、世界一周をしたい」「聴いた人の心に残る素敵なピアニストになりたい」などと語った。

高遠町地域自治区長の伊藤俊規さんは、「人から愛され、頼られる人になってほしい」とあいさつ。

また鈴木孝敏校長は、「夢がこれから生きていく大事な道標になる。夢を実現するため、こつこつと努力してください」と呼びかけた。 -

伊那消防組合の消防士らが意見発表会

消防士らが消防・防災について意見や提案を述べる意見発表会が15日、箕輪町の地域交流センターであり、伊那消防署の春日崇広さんが最優秀賞に選ばれた。

意見発表会は日頃の業務で感じた問題点などについて意見・提案し、今後に生かしていこうと行われている。

この日は伊那消防組合の各消防署から7人の消防士が意見発表をした。

そのうち最優秀賞を受賞した春日崇広さんは「小さなヒーロー」をテーマに話し、子ども向けの体験学習などをもっと企画し、早くから災害に対する知識と技術を身につけてもらうことの必要性を指摘した。

春日さんは、2月18日に駒ヶ根市で開かれる県の意見発表会に出場する予定。 -

さくらホテルで感謝キャンペーン「湯っ多利万福プラン」

伊那市高遠町の高遠さくらホテルで、ご利用感謝キャンペーン「湯っ多利万福プラン」が始まった。

同プランは家族やグループで大皿料理を囲んでゆっくり食事が楽しめるというもの。メニューは大皿や単品約30種類、子供用メニューやデザートもある。

高遠さくらホテルは1月7日から2カ月間の予定で客室の改装工事をしており、今回のプランは、この工事期間に合わせて計画した。

大皿メニューは4、5人前で1皿800円から5千円、要予約。

単品は予約の必要がない。

食事をした人は入浴料金が半額になる。

同プランは3月22日まで。 -

09年の交通事故、火災発生件数まとめ

伊那警察署管内の2009年の交通事故件数がまとまった。

交通事故での死者は2人で、昭和30年以来54年ぶりの最も少ない数字となっている。

伊那警察署のまとめによると、昨年の伊那署管内の交通事故件数は467件で、前の年に比べて5件の減となっている。

死者は3人減の2人で、昭和30年以来54年ぶりの最少の数字となった。

けがをした人は594人で、10人増加している。

高齢者の事故は20件増の167件で、全体の35.8%を占める。

また、自転車の事故が5件増の35件、歩行者の事故が9件増の57件となっていて、交通弱者がからむ事故が増加傾向にある。

伊那警察署では、「54年ぶりの死亡者2名は、喜ばしいことではあるが、本来はゼロが目標。今年は、更にそれを下回る数字を目指して、交通弱者対策を中心に取り組みたい」としている。

また伊那消防署管内の09年の火災発生件数がまとまった。

伊那消防署管内の09年の火災発生件数は42件で、前年と比べ14件の減となっている。

内訳は建物火災が18件で14件減、林野火災が8件で6件の増、車両火災が2件で8件の減、その他が14件で2件の増となっている。

また、放火・放火の疑いのある火災は4件で7件の減となっている。

林野火災が増加した原因としては、例年より雪が少なかったことなどが挙げられるという。

伊那消防署によると、ここ数年火災発生件数は減る傾向にあるということだが、これから火災の多いシーズンが続くとして、火の元には充分に注意するよう呼びかけている。

32/(火)