-

伊那市富県の休耕田でハナショウブ見ごろ

伊那市富県の休耕田で、ハナショウブが見ごろを迎えている。

富県南福地に住む竹松成就さんが20アールの休耕田で育てている。

竹松さんは、20年ほど前から田んぼの一角にハナショウブを植え始め、2年前からは田んぼのすべてを使って栽培するようになった。

竹松さんは「天気のいい日は散歩がてら花を楽しんでほしい」と話していた。

ハナショウブは7月5日頃まで楽しめるという。 -

箕輪町死亡事故ゼロ1000日達成

箕輪町が6月9日に交通死亡事故ゼロ1000日を達成し、長野県交通安全運動推進本部から表彰された。

26日、上伊那地方事務所の宮坂正巳所長から、平澤豊満箕輪町長に表彰状が手渡された。

宮坂所長は、「事故防止対策に取り組み、死亡事故ゼロが一日も長く続くよう努力をお願いします」とあいさつした。

平澤町長は、「今後も町民をあげてがんばりたい」と話した。

箕輪町では平成18年9月13日に、広域農道の松島地籍で自動車同士の衝突事故により1人が亡くなっている。

それ以来、死亡事故はなく、25日までで死亡事故ゼロは1016日になったという。

上伊那では現在、箕輪町が最も長く死亡事故ゼロを継続している。 -

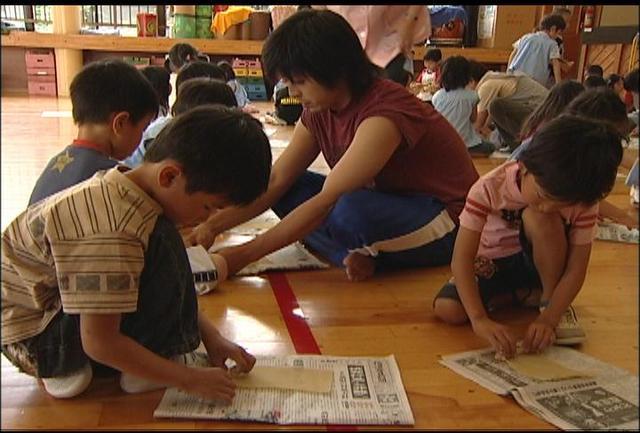

みつろうでキャンドル作り

南箕輪村の中部保育園の年長園児約60人は26日、ミツバチの体内から出るみつろうを使い、ろうそく作りをした。

園児らは、芯になる糸をみつろうの上に置き、隙間ができないようしっかりと巻いていた。

みつろうで作ったろうそくは、花粉の種類により色合いが異なり、火をつけるとほのかに甘い香りがするという。

この日作ったろうそくは、7月4日に大芝高原で開く七夕とうろう祭りで使用する。

高島みよし園長は、「今年保育園で作った灯ろうには、子どもたちそれぞれの夢が書かれている。ロウソクの火と一緒に天まで届いてほしい」と話していた。 -

唐沢幸一さん(伊那市)が保育園にサッカーゴール寄付

伊那市小沢の唐沢幸一さんが26日、伊那西部保育園に手作りのサッカーゴールを贈った。

唐沢さんは西部保育園のすぐ近くに住んでいて、子どもたちの元気な声が家まで聞こえてくるのがとてもうれしく、何かしてあげたいと、サッカーゴールを作ってあげることにした。

今まで保育園では、すべり台の下をゴール代わりにしていたということで、子どもたちは自分の背丈ほどあるゴールを見てとても喜んでいた。

春日朝子園長は、「地域の方が子どものことを気にかけてくれることがとてもうれしい。特に年長園児はサッカーが好きなので今日はいつもよりも楽しそうです」と話していた。 -

箕輪エコエコ研究会

光のドームに太陽光パネル設置

箕輪町の異業種の経営者などでつくる「箕輪エコエコ研究会」が23日、太陽光発電で電飾を灯そうと、箕輪消防署東側に設置している光のドームに太陽光パネルを取り付けた。

箕輪エコエコ研究会は、自然エネルギーを活用した新商品の開発を目指して今月発足した。

作業した光のドームは、研究会の前身となるグループが去年11月に設置した。

新組織になり、低価格の太陽光発電システムなどを開発した技術を生かし、地球環境に優しいドームにしようとパネルを設置したという。

会では、「今後もエコを考えた研究をしていきたい」としている。

光のドームは日没から夜10時ころまで点灯するという。 -

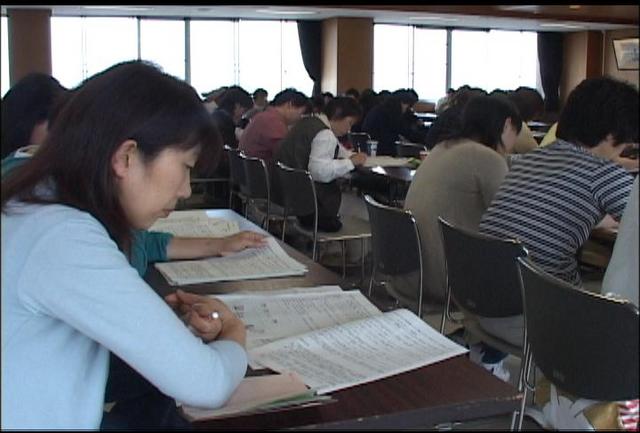

給食従事者研修会

福祉施設や病院などの栄養士や調理師を対象とした研修会が22日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれた。

研修会は、多くの人に食事を提供する給食施設関係者を対象にしたもので、約100人が集まった。

研修会では、伊那保健福祉事務所から、大規模災害に備えた食料備蓄体制に関するアンケートの結果が報告された。

アンケートは保育所や医療機関、福祉施設など上伊那の180施設に対して昨年11月に実施したもので、165施設から回答があった。

「食料を備蓄しているか」という質問には、5割が「備蓄している」と答えた。

備蓄していない理由としては、3割が「予算の問題」としたほか、保管場所がないことを理由にした施設もあった。

また「何日分の食料を備蓄しているか」という質問に対しては、1日分が4割と最も多く、2日分、3日分はそれぞれ2割ほどに留まった。

伊那保健福祉事務所は、新潟中越地震の経験に触れ、「新潟の事例を見ても、救助もすぐには対応できない。1日3食の食事を提供している施設は、2、3日は自力で乗り切れる準備をしてほしい」と呼びかけていた。 -

味工房の会 新施設完成記念の八重桜看板除幕

南箕輪村の大芝高原味工房で農畜産物の加工販売をしている味工房の会が24日、新しい施設の完成を記念して植樹した八重桜の看板の除幕式を味工房前の駐車場で行った。

植樹したのは八重桜5本。

会では、春に大芝高原内の八重桜を使ったジェラートを販売している。

現在は桜の収量が少ないため、将来的に加工できるように八重桜を選んだという。

会長の馬場良子さんは、「会で植えた桜でおいしいジェラートを提供したい」と話していた。 -

伊那北保の園児がタマネギ収穫

伊那市の伊那北保育園の園児が25日、同園の給食食材を提供している「野底野菜の会」が管理する畑で、タマネギの収穫に挑戦した。

昨年秋、現在の年長園児が植えた2千株のタマネギが大きく育ち、収穫を迎えた。

子どもたちは、苦労しながらタマネギを土から引き抜いていた。

野菜の会は、給食の食材を提供しているほか、保育園の行事に参加するなどさまざまな形で交流している。

先日は、ブロッコリーの収穫体験もしたということで、小林政子園長は「体験を通して、ブロッコリーが苦手な子どもが食べられるようになるなど、生の体験が子どもたちに与える影響は大きい。この地域ならではのつながりを大切にしたい」と話していた。

収穫したタマネギは、2玉ずつ子どもたちにプレゼントされた。 -

後見制度普及へ

上伊那がモデル地区に

認知症や知的障害のある人の財産管理などを行う「成年後見制度」を推進するためのモデル地区に、上伊那地域が指定されたことを受け25日、事業についての検討会議が伊那市福祉まちづくりセンターで開かれた。

モデル地区は、県が本年度、新たな取り組みとして始めるもので、上伊那地域がモデル地区として指定された。

上伊那地区では、伊那市社会福祉協議会が委託を受け、上伊那地区の各社協や自治体とともに事業を推進していく。

成年後見制度は、認知症など判断能力の低い人の財産管理を適切に行う手段だが、この制度に関する専門知識を持った対応職員や、後見人を引き受ける人材が不足しているため、制度が普及していないのが現状。

モデル事業として上伊那では、判断能力が低下した人の相談に応じるほか、必要に応じて弁護士や司法書士など専門家を派遣する。

検討会議の会長に選任された司法書士の戸田雅博さんは、「後見制度を多くの人に知ってもらう必要がある。いずれは伊那に県下初の後見センターを設置したい」と話していた。 -

伊那消防組合規律訓練

伊那消防組合の規律訓練が23、24日、伊那市の市民体育館であった。

訓練は、毎年この時期に行っているもので、消防活動の基礎となる動作などを迅速、的確に行動出来ることを目的としている。

伊那消防組合管内の署員合せて70人が参加し、回れ右や整列などの基本動作や、30人程で構成するグループから8人程のグループに構成し直す動作などを訓練した。

消防署員らは、一つひとつの基本動作を確認していた。 -

高速バス「南アルプス号」7月末廃止へ

伊那市の高遠町・長谷地区と新宿を結ぶ高速バス「南アルプス号」が、7月31日で廃止となる。

南アルプス号は2001年から、JRバス関東、京王電鉄バス、伊那バスの3社が運行している。

利用者数は1日平均30人ほどを見込んでいたが、開始当時から利用は少なく、2005年に杖突峠を越えるルートを伊那市内や南箕輪村、箕輪町を回るルートに変更したが、1日平均11人ほどの利用にとどまっている。

JRバス関東によると、3社ともに赤字路線となっているということで、JRバス関東では年間3千万円の赤字となっている。

JRバス関東などは、路線廃止に伴い、新宿と駒ヶ根・飯田を結ぶ高速バスから地域の路線バスに乗り継ぎができる切符の発行も検討していて、利用者が不便にならないようできるだけ早く実現したい竏窒ニしている。 -

西駒山荘へ荷上げ

夏山シーズンを前に24日、伊那市営西駒山荘へのヘリコプターでの荷上げ作業が行われた。

荷上げは朝6時過ぎ雨の中行われ、伊那市の鳩吹公園からヘリコプターで荷物を運んだ。

荷上げしたのは、発電機のほか燃料や食糧などで、約1800キロ分を4往復して山荘に届けた。

西駒山荘は中央アルプスの標高2730メートルにあり、去年の宿泊客は382人だった。

今年は7月12日から10月12日までの3カ月間の営業を予定。

山荘は一般の登山者をはじめ、中学校の集団登山でも利用されていて、初夏には周辺にコマクサが咲き誇るほか、管理人自慢のカレーは登山者の人気を呼んでいる。

宿泊料金は1泊2食付きで7500円、また寝具付きの素泊まりで1泊5000円。 -

高遠城址公園観光協議会 伊那市に寄付

伊那市の高遠城址公園観光協議会は22日、観桜期の売り上げの一部20万円を伊那市に寄付した。

協議会の飯島進会長ら3人が市役所を訪れ、小坂樫男伊那市長に寄付金を手渡した。

協議会は、高遠城址公園で飲食やみやげ物の店を開く露天商や旅館など15団体80人で構成している。

飯島会長は、「寄付は桜への恩返し。桜の育成に役立ててほしい」と話していた。

また、6月に高遠町でアートトラックのイベントを行ったグループがイベントの収益金を伊那市へ寄付した。グループ代表の岩本光市さんが、寄付金5万円を小坂市長に手渡した。

岩本会長は、「子育て支援に役立ててほしい」と話していた。 -

みはらし「麦秋まつり」でアウトドアパン焼き体験

6月でオープン10周年を迎えるみはらしファームで21日、麦の収穫時期にちなんだ麦秋まつりが開かれ、さまざまなイベントで賑わった。

ファーム内で手づくりパンを販売している麦の家では、炭火でパンを焼く「アウトドアでパン焼きに挑戦」が行われ、あいにくの天候にもかかわらず多くの家族連れが楽しんでいた。

青竹にパン生地を巻きつけ15分ほど発酵させたあと、参加者が炭火で焼いた。

くるくると回し均一に焼いていくが、生地がはがれてしまう子どもも。保護者が手伝って、こんがりとおいしそうに焼き上がり、昨年ファーム内で収穫されたブルーベリーのジャムをつけてほうばっていた。

みはらしファームは、平成11年の6月23日にグランドオープン。今年で満10周年を迎える。 -

上伊那母親大会

上伊那地域の母親や女性が集い、教育や介護、医療、平和について考える上伊那母親大会が21日、南箕輪村民センターで開かれた。

母親大会は、ヒロシマ、ナガサキの原爆投下をきっかけに、母親や女性の立場から平和を守っていこうと東京で始まった。

それ以来、全国的にそれぞれの地域で活動していて、上伊那大会は今回で49回目になる。

実行委員長の山崎佳子さんは、「厳しい時代だが、1人で悩まず交流し、知恵を出し合って乗り切っていきたい」とあいさつした。

大会では、地産地消・食糧の自給率向上について考える講演会や、子どもと教育、暮らしと貧困、医療・介護、平和についての分科会も開かれた。 -

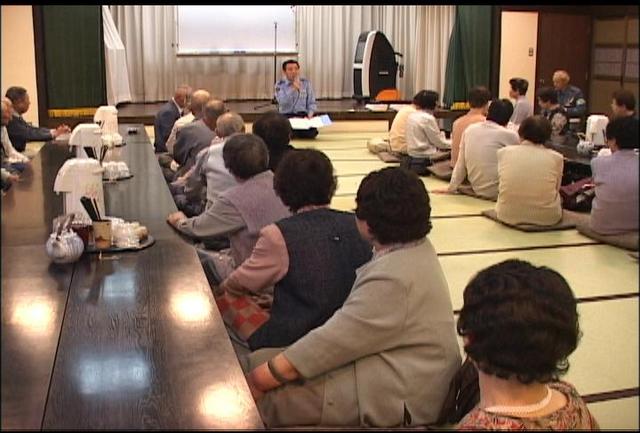

長岡長寿クラブで交通安全教室

高齢者の交通事故が多発していることから、箕輪町の長岡長寿クラブは22日、交通安全教室を開いた。

教室では、箕輪町警部交番の岡田清一所長が話をした。

箕輪町内では今年になってから人身事故が51件で昨年同時期より2件多く、負傷者は63人で7人増加している。

伊那警察署管内では人身事故、負傷者ともに減少しているが、箕輪町では増加しているという。

岡田所長は、人身事故51件のうち34件は交差点で発生しているため、「左右をよく確認して細心の注意を払ってください」と呼びかけていた。

箕輪町交通安全協会の中村善男会長は、飲酒運転を絶対にしないように呼びかけた。

また、交通事故が薄暮時に多いため、夜光反射材を着用して歩くように呼びかけ、町交通安全協会から参加者に夜光反射材もプレゼントした。 -

大泉川現地調査

南箕輪村の大泉川上流治水砂防促進期成同盟会は23日、河川の状況を確認するため現地調査をした。

期成同盟会は毎年、一級河川の大泉川を調査し、秋頃には河原に生えた木を伐採するなどの活動をしている。

現地調査は、新役員が大泉川上流の状況を知ると同時に、整備や要望の参考にする。

会員や唐木一直村長、役場職員など15人ほどが現状を確認した。

河川状況は、昨年と比べて大きく変化した場所はないというが、倒木、流木が集まっている個所があった。

また、護岸整備されていない場所では岸が削られていることが確認された。

大泉川は県が管理していて、会では毎年、村を通じて護岸整備を要望している。

会長の原悟郎さんは、「災害は起きていないが、今後も護岸整備を村にお願いしていきたい」と話していた。 -

伊那谷アマ将棋頭戦

北原孝浩さん(伊那市)が優勝

伊那谷の将棋アマチュアナンバーワンを決める第2回伊那谷アマ将棋頭戦が21日、伊那市内で開かれ、伊那市の北原孝浩さんが優勝した。

将棋頭戦は、中央アルプスの将棋頭にちなんで昨年からスタートしたもので、伊那谷のアマチュアナンバーワンを決める大会。

初段以上の16人をはじめ、級を持っている人や小学生ら32人が参加した。

準決勝は、伊那市の北原孝浩さんと北原昭さんとの対戦。勝った人が、初代チャンピオンの久保村東洋さんへの挑戦権が得られる。

結果、北原孝浩さんが勝ち上がり、ナンバーワンの座をかけた決勝戦が行われた。

接戦の末、北原さんが久保村さんを下し、初優勝を果たした。

なお級をもっている人たちの中では、南箕輪村の小山岩夫さんが優勝、小学生の部では白鳥君と竹中君が入賞した。 -

自主防災会役員研修会

伊那市は21日、地区や町内会単位で組織されている自主防災会の役員を対象にした研修会をいなっせで開いた。

研修会には約100人が参加し、信州大学教授や県の危機管理部の担当者から土砂災害への対応や地域の防災対策について聞いた。

信州大学農学部の平松晋也教授は、土砂災害への対応について、「土砂災害を回避して賢く生き残るための方法論」との演題で講演した。

平松教授は、雨が多くない地域として位置づけられている長野県の土砂災害発生件数が、雨が多い地域として位置づけられている高知県や鹿児島県を上回っていることに着目し、「雨の量が同じ時、雨が多い地域よりも雨が少ない地域の方が土砂災害が起こりやすい」と話した。

いざというときの心構えとしては、早めの避難や土石流の前兆現象を見逃さないことなどを挙げていた。

また県の危機管理部では、自主防災組織の活性化のために、楽しく気軽に参加できる活動や他の団体や組織との協働をポイントに挙げていた。

伊那市では、市内全域に約180の自主防災会が組織されている。

役員対象の研修会は、平成18年の豪雨災害以降、毎年梅雨の時期にあわせ開いている。 -

ICT制作番組「上伊那の戦争遺構縲恆a開した登戸研究所」

コンクールで日常番組部門の優秀賞受賞

伊那ケーブルテレビジョンが制作した番組が、第35回日本ケーブルテレビ大賞番組コンクール(社団法人ケーブルテレビ連盟など主催)で、日常番組部門の優秀賞を受賞した。東京ビックサイトで18日に開いたケーブルテレビショー2009の中で表彰された。

受賞した番組は、「上伊那の戦争遺構縲恆a開した登戸研究所」。

上伊那地域に残る戦争の傷跡を残すシリーズで、太平洋戦争末期に川崎市生田から上伊那地域に疎開していた陸軍の秘密機関「登戸研究所」を取材したドキュメンタリー。

登戸研究所の幹部が出版した本を軸に、疎開当時学徒動員で働いていた人や周辺で暮らした人達の記憶を元に制作した。

表彰式では、「戦争を語り継ぐ格好の材料となる力作だった」と講評された。 -

医師の救急車同乗実習

医師と消防署の救急隊員が連携を図り、的確な搬送につなげようと、伊那消防署で22日から、救急車に医師が同乗し搬送する実習が始まった。

これは、医師に実際の救急現場を知ってもらうとともに、救急隊員が医師の対応を学び、今後の活動に生かしていこうと行っている。

実習を行う20日間は、伊那中央病院の救急医療センターの医師が実際に出動する救急車に同乗し、現場へ出動する。

医療行為が必要な場合は、車内で医師が患者に措置を施す。

22日は救急車に乗り込む医師が朝から伊那消防署を訪れ、署員らと救急車の点検をした。

訓練では、実際に救急車の出動指令があったことを想定し、救急隊員と医師が救急車に乗り込んだ。

現在伊那消防署では、救急車への医師の同乗は行われていないが、医師が同乗した場合、救急隊員ではできない医療行為も行えるようになる。 -

子育てのヒント学ぶ子育て講演会

子育てのヒントにしてもらおうと、幼い子どもを持つ母親などを対象とする子育て講演会が20日、伊那市のいなっせであった。

講演会は、伊那市を中心とする子育て支援グループ・子どもネット伊那が毎年開いているもので、今年はロジャーズ流の認定カウンセラーで、伊那市や岡谷市でカウンセリング教室を開いている平澤文雄さんを講師に迎えた。

平澤さんは、親が子どもに使うさまざまな言葉を取り上げ、注意すべきことを説明した。

平澤さんは「子どもは『きちんとしなさい』と言われると、『ミスをしてはいけない』と感じ、常に緊張していなければならなくなる。家庭は体を癒し、生きる意欲を養う憩いの場。そこで完璧さを求めれば、原点から外れてしまう」と話した。

また、「早くしなさい」と急かすのも、子どもに「自分のペースでやってはいけない」という気持ちにさせてしまうため、「間に合えばいいよ」などと置き換えて使うよう呼びかけていた。 -

長野県消防救助技術大会出場

伊那消防署員激励

20日に長野市で開かれる長野県消防救助技術大会に、伊那消防署から、引揚救助訓練に1チームが出場する。

伊那消防組合組合長の小坂樫男伊那市長が17日、チームの激励に訪れ、展示訓練が行われた。

引揚救助訓練は5人1組で行う。地下で負傷者が出たと想定し、塔の上で酸素ボンベを背負って負傷者を塔の上に引き上げる。

チームの5人中、3人が初めて大会に出場する若手のメンバーで、今年は特に安全、確実を基本に訓練をしてきたという。

小坂組合長は、「こういった訓練が人命救助に役立つ。全国大会目指して頑張ってほしい」と激励した。

長野県消防救助技術大会の上位1チームは、7月神奈川県で開く関東大会に進む。 -

伊那市高遠町の飯嶋ちづるさん

青年海外協力隊でエクアドルへ

伊那市高遠町の飯嶋ちづるさんは22日、青年海外協力隊員として南米エクアドルへ渡り、養護学校の教員として活動する。

飯嶋さんが17日、伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に出発のあいさつをした。

飯嶋さんは伊那市高遠町小原出身の34歳。

これまで11年間、東京都の特別支援学校で知的障害や身体障害のある子どもの教育に携わってきた。

派遣先は南米エクアドルの公立養護学校。そこでは現地の教員とともに、障害に合わせた教育プログラムの作成や授業の助言などをする。

飯嶋さんは、教材を作るのが得意で、日本から木のパズルなど手作りの教材を持っていくという。

出発は6月22日で、1年9カ月後に帰国する。 -

市役所で土のう作り講習会

水害の起こりやすい時期を迎え、伊那市役所で18日、職員対象の土のう作り講習会が開かれた。

講習会は、全職員が土のうの作り方を覚えるようにと毎年行っており、この日は職員40人ほどが参加した。

指導した伊那消防署の署員は、「砂は袋の半分を目安に入れる」「役割分担して数人で作ると効率が良い」とアドバイスしていた。

土のう作りが初めてという職員は、「砂を入れる加減、紐の結び方が簡単そうに見えるが難しい。コツをつかみたい」と話していた。

この日作った300個ほどの土のうは、水害に備えて市役所に備蓄する。 -

伊那スキーリゾートの今後の方針話し合う

伊那スキーリゾートを経営するヤマウラがスキー事業からの撤退を文書で伊那市に伝えたことを受け19日、地元地権者とヤマウラ、伊那市の3者が集まり、今後の方針について協議した。

地権者らで組織する西春近財産区、ヤマウラの中島光孝常務、伊那市の酒井茂副市長ら約10人が西春近公民館に集まり、今後の方針について協議した。

協議は非公開で約1時間にわたり行われたが、出席した西春近財産区の橋爪俊夫議長によると、協議は平行線に終わり、結論は先延ばしされたという。

仲介役として出席した伊那市は、「今日は何も決まらなかった」と話し、またヤマウラはコメントしなかった。

橋爪議長によると、ヤマウラは「スキー場経営の後継会社を見つける努力をする。1カ月の猶予がほしい」と話したということで、来月20日に改めて協議する予定。

西春近財産区では、次回の協議で結論を出し、植栽など原状復旧を求めていくことにしている。 -

手良保園児がポニーや子牛とふれあい

伊那市手良保育園の全園児約90人が15日、ポニーや子牛とのふれあいを楽しんだ。

これは、手良の酪農家酒井秀明さんが協力を申し出て、子どもたちに農業や命の大切さを感じてもらおうと行った。

子どもたちは、ポニーの背中に乗せてもらって、園庭を回った。

ポニーのほか、4月に生まれた子牛ともふれあった。

JA上伊那の職員から、牛には上の前歯がないことなどを教えてもらい、子どもたちは興味深そうに子牛を見ていた。

手良保育園の宮下瑞穂園長は、「最近は家畜を飼っている家庭が少なく子ども達にとって大きな動物は怖いかもしれないが、牛や馬は身近でかわいいものだと感じてほしい」と話していた。 -

南殿区自主防災会が防災マップ見直し作業

南箕輪村の南殿区自主防災会は17日夜、昨年までに作成した防災マップの見直し作業を南殿コミュニティセンターで行った。

南殿区自主防災会は去年8月までに、要支援者や危険個所などを書いた防災マップを区内13の班ごとに作った。

今年は、2班分を一つのマップにする計画で、初めての見直し作業に1・2班の住民が集まった。

参加者は、要支援者の年齢や状況、保育園児が小学生になったなど変更点を確認しあって地図に書き込んでいた。

マップは12月までに全ての見直しを終える計画という。

自主防災会の唐木達会長は、「地域づくりは絆づくり。となり近所の顔が分かる支え合いのシステムにしていきたい」と話していた。 -

よろず講座が刑事事件裁判傍聴

5月21日の裁判員制度スタートを受け、自分が裁判員に選ばれた時への心構えとして18日、伊那市の富県公民館で学ぶ男性らが、地裁伊那支部で刑事裁判を傍聴した。

裁判員制度は、国民の中から選ばれた裁判員が、刑事裁判の審理や評議に参加し、有罪か無罪かを判断する制度。

始まったばかりのこの制度を理解するため、富県公民館の「よろず講座」で学ぶ男性8人が、地裁伊那支部で実際の刑事裁判を傍聴した。

この日は、無免許運転で起訴された被告の初公判が行われた。

裁判員制度の対象は、殺人や放火など重大な犯罪に限られている。

地裁伊那支部によると、1年間に裁判員の候補として裁判所に呼ばれる人の数を市町村別に試算すると、伊那市が114人、箕輪町が40人、南箕輪村が22人になるという。 -

リニア工事費 Bルートは5兆7400億円

JR東海は18日、ルート選定の基本的なデーターとなるリニア中央新幹線の工事費などの試算結果発表した。伊那谷を通るBルートの工事費は、3つのルート案の中で一番高い5兆7400億円となっている。

JR東海では、国の指示に基づき工事費や輸送量などの調査を実施していて、3つのルート案それぞれの事業費や所要時間、また今後のスケジュールについて発表した。

JR東海では、首都圏と中京圏を結ぶリニア中央新幹線の2025年の開業を目指している。

ルートについては、木曽谷を通るAルート、伊那谷を通るBルート、南アルプスを貫くCルートの3つの案が出ている。

JR東海の発表した資料によると、建設費は県や上伊那などが要望する伊那谷を通るBルートが5兆7400億円と3つの中で一番高く、JRが想定している南アルプスを貫通するCルートは5兆1千億円と試算されている。

また、所要時間はBルートの47分に対して、Cルートは40分と試算している。

JR東海では、試算結果をルート選定の基本的なデーターとし、長野県などの沿線自治体に対し説明を行い、地域との調整を進めたい竏窒ニしている。

伊那市の小坂樫男市長は、「JR東海には清算の根拠を示すとともに各地域に対して丁寧に説明を行うよう要望したい。ルートは地域の振興を考慮した形で決定され進めることが必要。今後同盟会としては、Bルート実現に向け長野県とともに取り組んでいく」とコメントした。

伊那商工会議所の向山公人会頭は「机上で出された想像通りの試算結果。鉄道が沿線の活性化に対して果たす役割の重要性を考えればBルートだと県も話している。

今後も、さらに具体的にBルートの必要性を訴えていきたい」とコメントした。

JR東海では今後、維持運営費や輸送需要量などについても8月上旬までにまとめる計画で、全ての調査結果がまとまり次第、出来るだけ早い時期に国へ報告したい竏窒ニしている。

1912/(金)