-

ローズガーデンでプロカメラマンが撮影サービス

バラが見ごろとなっている伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで、プロのカメラマンによる記念撮影サービスが、16日に行われました。

イベントは、現在開催中のバラ祭りに合わせて、初めて行われたものです。

訪れた人は、園内で1番気に入った「推しバラ」の前に立ち、無料で写真を撮ってもらうことができます。

撮影したのは、宮田村を拠点に出張撮影を行っている「Kodama no film」のスタッフです。

夫の兒玉孝大さんと妻の真理子さんは、共にプロのカメラマンで、今年1月に愛知県から宮田村に移住してきました。

15分ほどで印刷が終わり、参加者に手渡していました。

16日は、正午までの2時間に9組の撮影をしていました。

企画した伊那市では、「思い出として残してもらい、また足を運んでもらえればうれしです」と話していました。 -

伊那地域 3日連続真夏日

16日の伊那地域の最高気温は30.2度を記録し、3日連続の真夏日となりました。

上伊那広域消防本部によりますと午後4時現在、南箕輪村で10代の男性が熱中症とみられる症状で搬送されました。

症状の程度は軽症だということです。

-

南ア開拓者 竹澤長衛を偲ぶ

南アルプスの開拓者としてしられる竹澤長衛を偲ぶ、長衛祭が南アルプスの北沢峠で15日行われました。

長衛祭には、伊那市や山梨県南アルプス市、山岳関係者など100人が参加し献花台に花を手向けました。

竹澤長衛は、伊那市長谷出身で、南アルプスで登山道の整備や、山小屋の建設など開拓に尽力しました。

その功績を偲び伝えていこうと実行委員会が毎年行っています。

15日は長衛祭に合わせ、本格的な登山シーズンを前に南アルプス北部地区の開山祭も行われました。

白鳥孝伊那市長は、「自然との共存という長衛の思いを受け継ぎ、守っていきたい」と話していました。

長衛祭では長谷小学校の児童による合唱や、県内在住の4人組、南アルプスカルテットによる演奏も行われました。

-

伊那地域31.7度 今週4回目の真夏日

15日の伊那地域は、午後1時33分に31.7度まで上がり、今週4回目の真夏日となりました。

上伊那広域消防本部によりますと、午後4時半現在、熱中症とみられる症状で搬送された人はいないということです。

-

父の日に合わせ親子で料理講座

父の日にあわせ、親子でアニメに登場する料理を作る講座が、南箕輪村公民館で15日に開かれました。

講座では、スタジオジブリ制作のアニメーション映画、「天空の城ラピュタ」で登場する肉団子スープと、目玉焼きトーストを作りました。

この日は、村内の親子9組が参加しました。

南箕輪村公民館では、父の日や母の日に合わせ、親子で参加できるイベントを行っています。

今回は、図書館ともコラボし、スタジオジブリの本も紹介されました。

親子は、協力しながら調理していました。

南箕輪村公民館では、今後は父の日や母の日以外にも、季節の行事にあわせ、親子でできる料理講座を開催したいとしています。

-

野鳥写真家井上さん 写真展

伊那市東春近の野鳥写真家井上治さんの写真展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

3回目となる写真展には、県内外で撮影した野鳥の写真およそ30点が展示されています。

今回のテーマは水辺の鳥です。

伊那市東春近の野鳥写真家井上治さんの写真展がきょうから伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

こちらは、オオソリハシシギとコスモスを映した写真です。

こちらは蓮にヨシゴイがとまっています。

井上さんは1996年から野鳥の写真を撮り始めました。

ただ鳥を撮るだけではなく、花鳥画のような鳥と花が映る構図を意識しているということです。

井上さんは「鳥が飛んできてシャッターを切る瞬間が一番楽しい。鳥との出会いをぜひ見てもらいたい」と話していました。

写真展「花鳥四季彩」は17日(月)までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

さくらんぼ狩り15日から

箕輪町大出の農園で、15日からサクランボ狩りが始まります。

たわわに実ったサクランボ。

農園は、箕輪町大出山口の信号機の東側にあります。

25アールの農園に、甘みの強い、佐藤錦や酸味のある高砂など4品種150本が植えられています。

農園を管理するのは、箕輪町の果樹農家、関善一さんです。

およそ15年前からサクランボを栽培しています。

ハウス栽培のため天候に関係なくサクランボ狩りを体験できるのが特徴です。

交配時期の4月の天候が良かったことから今年は、豊作だと関さんは話します。

関さんは、子どもやお年寄りにも採りやすいよう低い位置に実を成らせる工夫もしています。

さくらんぼ狩りは、30分食べ放題で、大人2500円、子ども1000円で3歳以下は無料です。

予約制で火・木・土・日曜日の受け入れとなります。

農園近くの農産物直売所ファームテラスみのわで受け付けていて、15日は14組の予約が入っているということです。※電話 70-5230

受け入れは15日から来月7日までとなっています。 -

最高気温32.6度 真夏日

14日の伊那地域の最高気温は午後2時13分に今季最高の32.6度を記録し真夏日となりました。

伊那市の伊那小学校では、水泳の授業が始まっています。

この日は、1年生3クラスの児童がプールに入り、水の中に潜ったりして楽しんでいました。

伊那小学校ではきのうプール開きが行われました。

授業は、7月いっぱい行われます。

-

危険物安全週間に伴い給油所の立入検査

今月2日から8日までの危険物安全週間に伴い上伊那広域消防本部はガソリンスタンドの立入検査を13日行いました。

上伊那広域消防本部の2人が伊那市御園の伊那燃料株式会社で立入検査を行いました。

検査では、消火器が古くなっていないか、また給油ホースに亀裂が入っていないかなどを確認していました。

ガソリンスタンドでの立入検査は事故防止のため毎年行われていて上伊那広域消防本部では「危険物の取り扱いは消防法で厳しく管理している。多くの人が利用するので事故防止を指導していきたい。」と話していました。

今年は上伊那25か所のガソリンスタンドで立入検査を行うということです。

-

県内初 温泉施設で産後ケア

上伊那助産師会は、温泉施設を使った、産後の母親の心身回復を図る産後ケアを今年度始めました。

温泉施設での産後ケアは、県内で初めてだということです。

13日は、伊那市高遠町の高遠さくらホテルを会場に行われ、5組の親子が参加しました。

助産師と保育士が子どもを預かり、子育ての相談や母親同士で話をしました。

上伊那助産師会では、産後の母親の心身の回復と交流を目的に、今年度温泉施設を使った産後ケアデイサービスを企画しました。

通常、助産所や家庭訪問など個別で行われていて、集団での実施は珍しく、温泉施設でのケアは、県内で初めてだということです。

助産師が子どもを入浴させ、その間に母親はゆっくりと風呂に入ることができます。

対象は、伊那市在住で、産後1か月健診の後から4か月までの母子です。

今年度全部で4回あり、次回は9月12日(木)で、場所は西箕輪のみはらしの湯となっています。

-

ハッチョウトンボ 繁殖始まる

伊那市新山のトンボの楽園では、日本一小さなトンボ「ハッチョウトンボ」の産卵の様子が観察できます。

繁殖活動が活発化する正午過ぎ、12日は産卵している様子を動画で撮影することができました。

新山トンボの楽園を育てる会の酒井昇治さんです。

酒井さんが撮影した繁殖活動の写真です。

動きが早く、交尾が終わるまでの時間が短いことから一連を撮影した写真は貴重だということです。

ハッチョウトンボは日本で一番小さいトンボで、体長はおよそ2センチ、1円玉とほぼ同じくらいのサイズです。

背が赤いのがオス、黄色と黒の横縞があるのがメスです。

ハッチョウトンボは日当たりが良い湿地に生息しています。

産卵は6月末まで続くということです。

-

伊那地域31.4度 今季最高

12日の伊那地域の最高気温は午後2時半に今季最高の31.4度を記録し、2日連続の真夏日となりました。

N伊那地域の12日の最高気温は午後2時半に31.4度を記録し、8月上旬並みとなりました。

上伊那広域消防本部によりますと、午後4時半現在熱中症とみられる症状で搬送された人はいないということです。

-

みのわ太鼓荻原さん 1級公認指導員に

箕輪町のみのわ太鼓保存会代表の荻原大輔さんが、公益財団法人日本太鼓財団の1級公認指導員に認定されました。

12日は荻原さんが町役場を訪れ、白鳥政徳町長を表敬訪問しました。

荻原さんはみのわ太鼓保存会の代表を務めています。

保存会の子どもたちのモチベーション向上のため、資格を取得しました。

公認指導員は3級から1級があります。

2016年に3級、2020年に2級となり、今年3月に1級に認定されました。

1級公認指導員は全国で63人目、長野県では5人目、上伊那では初めてだということです。

白鳥町長は「より一層子どもたちの指導に力を入れていただきたい」と話していました。

-

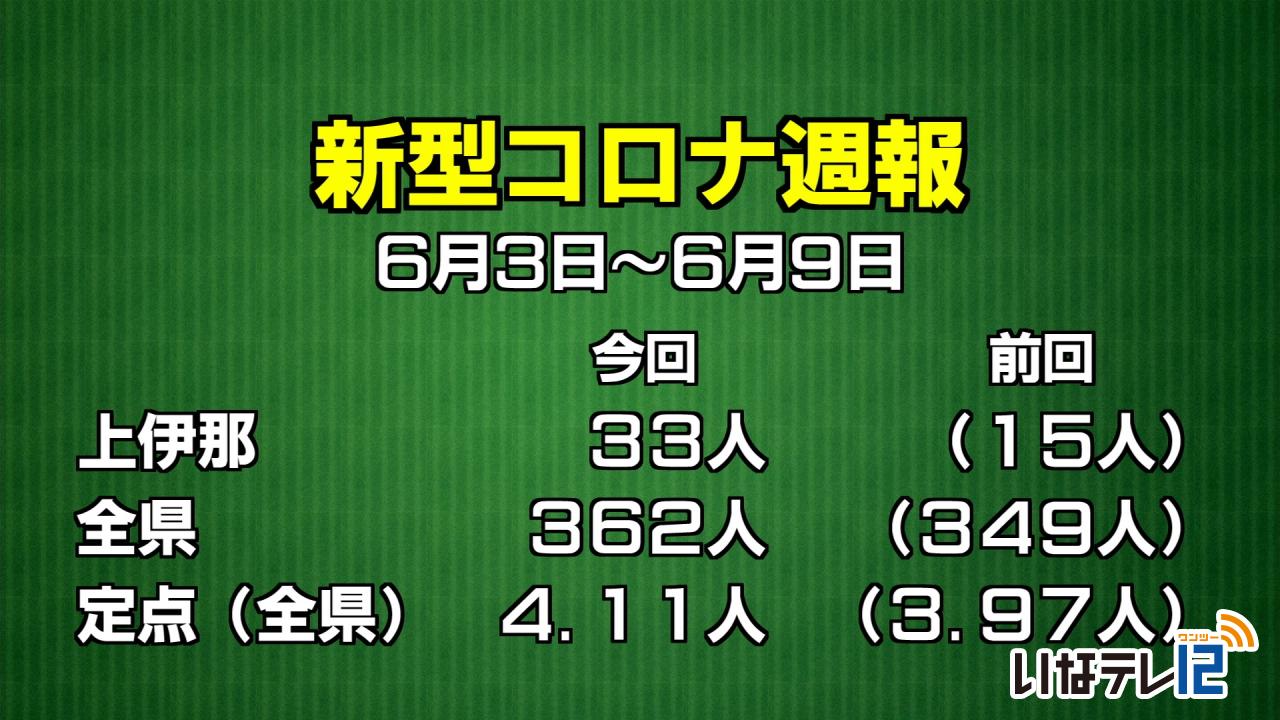

新型コロナ週報 上伊那33人

12日発表の新型コロナウイルス感染症の3日から9日の週報です。

上伊那は33人、全県は362人でした。

全県の患者届け出数は定点当たり4.11人で増加しています。

-

全県に交通死亡事故多発警報発令

長野県交通安全運動推進本部は12日、全県に交通死亡事故多発警報を発令しました。

長野県警察本部によりますと1月から6月12日までの長野県内で発生した交通死亡事故は22件で、死者数は22人となっています。

死者数が前の年の同じ時期と比べ6人多い事から長野県交通安全運動推進本部は、全県に交通死亡事故多発警報をきょう発令しました。

期間は12日から21日までの10日間です。

死亡事故のうち約6割が夜間に発生している事から、夜間の運転では歩行者や道路状況を確認し、運転に集中するよう注意を呼びかけています。

-

手づくりの洋服の展示即売会

手作りの洋服の展示即売会「毎日着たい服展」が、伊那市のかんてんぱぱホールできょうから始まりました。

会場には、綿や麻などの自然素材で作られた服およそ150点が展示されています。

この展示即売会は、伊那市福島に工房キルトガッセを営んでいる根津幸江さんが開いたものです。

これからの季節に合う服が並び、重ね着ができるようにゆったり目に作られています。

根津さんは「触り心地も確かめながら見てほしい、きっと合う服があると思います」と話していました。

毎日着たい服展は17日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

第99回伊那美術展 16日まで

伊那美術協会の「第99回伊那美術展」が伊那市の伊那文化会館で始まっています。

会場には会員や一般、高校生の作品一人一点、124点が展示されています。

ジャンルは日本画や洋画・彫刻・工芸の4部門です。

-

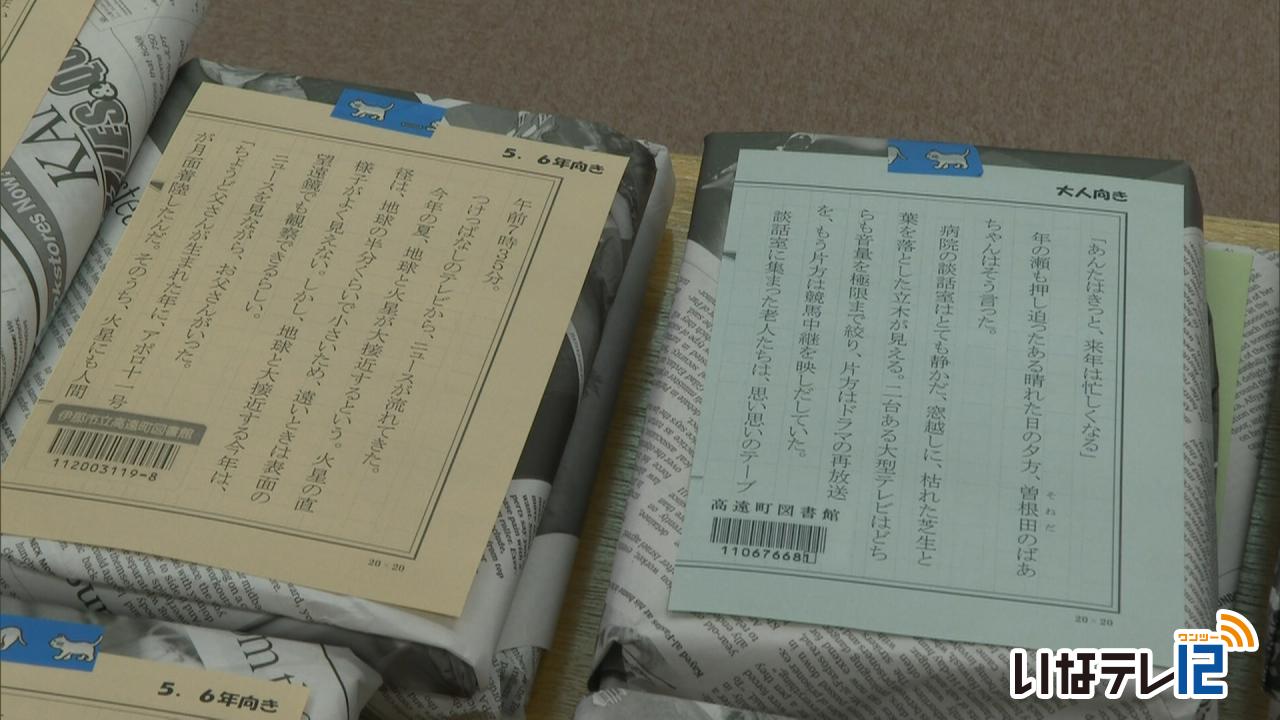

新しい本との出会いを「ほんのまくら」

伊那市の高遠町図書館は、普段選ばない本にも親しんでもらおうと、題名と表紙を隠し、書き出し文だけで本を選ぶ企画を11日から始めました。

企画は、高遠町図書館で11日から始まりました。

枕詞の「まくら」から、企画を「ほんのまくら」と名付けました。

本は新聞紙で包まれ、題名や表紙が分からなくなっています。

表紙には本の書き出しが貼りだされていて、これをたよりに本を選び、借りることができます。

高遠町図書館では、普段選ばない本との新しい出会いを楽しんでもらおうと、初めて企画しました。

子ども向けが30冊、大人向けが30冊の合わせて60冊が用意されました。

「ほんのまくら」は、なくなり次第企画終了となります。

-

本と駄菓子で人々が交流 通り町に店舗オープン

伊那市の通り町に、本と駄菓子で人々が交流し、子どもたちが集まることが出来る店舗「本と駄菓子と、、、それぞれ」が3日に開店しました。

店舗は伊那市のいなっせ北側にオープンしました。

紙を扱っていた元「紙庄」の店舗を借りています。

店内では、オーナーが自分の好きな本を置く本箱が並んでいるほか、昔懐かしい駄菓子におもちゃ、アイスなどが販売されています。

訪れた人が駄菓子を買い求めていました。

店を開いたのは、平賀 裕子さんです。

以前から、本を通して人をつなぎ、子どもたちが集まれる場所としての駄菓子店を開きたいという思いがありました。

店名の「本と駄菓子と、、、それぞれ」の、、、には、「ヒト、モノ、コト、が集まる場」という思いが込められています。

3日のオープンから初の休日となった8日は、イベントが行われ10人ほどが集まりました。

元紙庄の店舗を活かし、小上がりの畳に座布団を敷いています。

平賀さんの夫で、元長野県立図書館館長の研也さんが「まちライブラリー」について説明していました。

まちライブラリーとは全国各地で進められている取り組みで、本を通して人が出会うまちの図書館を意味しています。

「それぞれ」もまちライブラリーに認定されています。

本棚のオーナーは、本を貸すことも売ることもできます。

「それぞれ」の2階は貸し部屋となっていて、ほぼ埋まっています。

3階は、フリースペースとして活用する予定で、今後は、上伊那農業高校の生徒が改修を行うということです。

「それぞれ」は、平日の午後1時から5時まで営業していて、毎日異なる店番が担当するということです。

-

伊那地域 今季最高30.5度

11日の伊那地域は午後2時24分に今季最高の30.5度を記録し、真夏日となりました。

伊那地域は午後2時24分に今季最高の30.5度を記録しました。

長野地方気象台によりますと、今週は30度前後の暑い日が続くと予想しています。

-

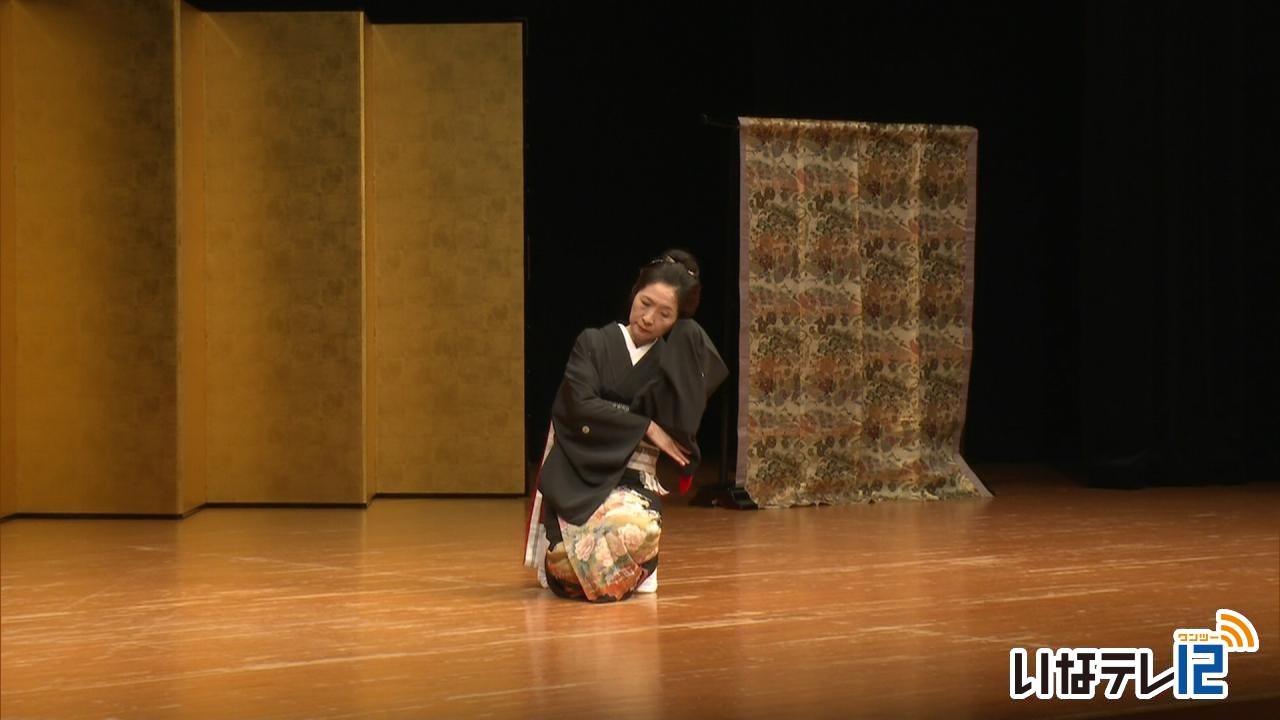

錦友会 舞踊いろいろ

日本舞踊若柳流 錦友会による発表会「舞踊いろいろ」が9日に伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

発表会では、会員10人が長唄などに合わせて10演目を披露しました。

錦友会には伊那市など県内に13人の会員がいます。

月に3回ほど稽古をしているということです。

発表会ではほかに、伊那市で活動している歌や踊りの出前グループ「こまち~ず」が信州そば切り音頭を披露しました。

錦友会では「日本舞踊を知ってもらう機会として、これからも続けていきたい」と話していました。

会場にはおよそ20人が訪れ、日本舞踊を楽しみました。

-

日頃の感謝 かんてんぱぱ祭

伊那市の伊那食品工業株式会社は、社員が訪れた人をもてなす「かんてんぱぱ祭」を8日に行いました。

かんてんぱぱガーデンには焼きそばや焼き鳥など、15の特設屋台が並びました。

全国の支社や営業所から集まったおよそ600人の社員がスタッフとして、訪れた人をもてなしました。

ところてんの早食い大会も開かれ、箸1本を使い食べる速さを競いました。

小学生の部では、辰野西小学校6年の久保陽愛さんが優勝しました。

ほかに自社商品のゼリー作り体験も行われ、好きな味を選んで作り味わっていました。

かんてんぱぱ祭は、地域の人に日頃の感謝を伝えようと行われていて、今回で19回目です。

-

みのわ手筒会事前練習

7月27日に開かれる第35回みのわ祭りで手筒花火を披露するみのわ手筒会は8日、まつり本番を前に箕輪西小学校のグラウンドで事前練習をしました。

練習では手筒会のメンバーが点火の手順を確認しながら花火を打ち上げていきました。

祭り当日はみのわ天竜公園で手筒や仕掛け花火などが披露されます。

また、番場原第二グラウンドでは打ち上げ花火が行われます。

みのわ手筒会では例年、7月に事前練習を行っていますが、今年は上古田区から依頼を受け、公民館行事の花火大会として披露されました。

この日は上古田区の地域住民を中心におよそ300人が訪れ、花火を楽しみました。

-

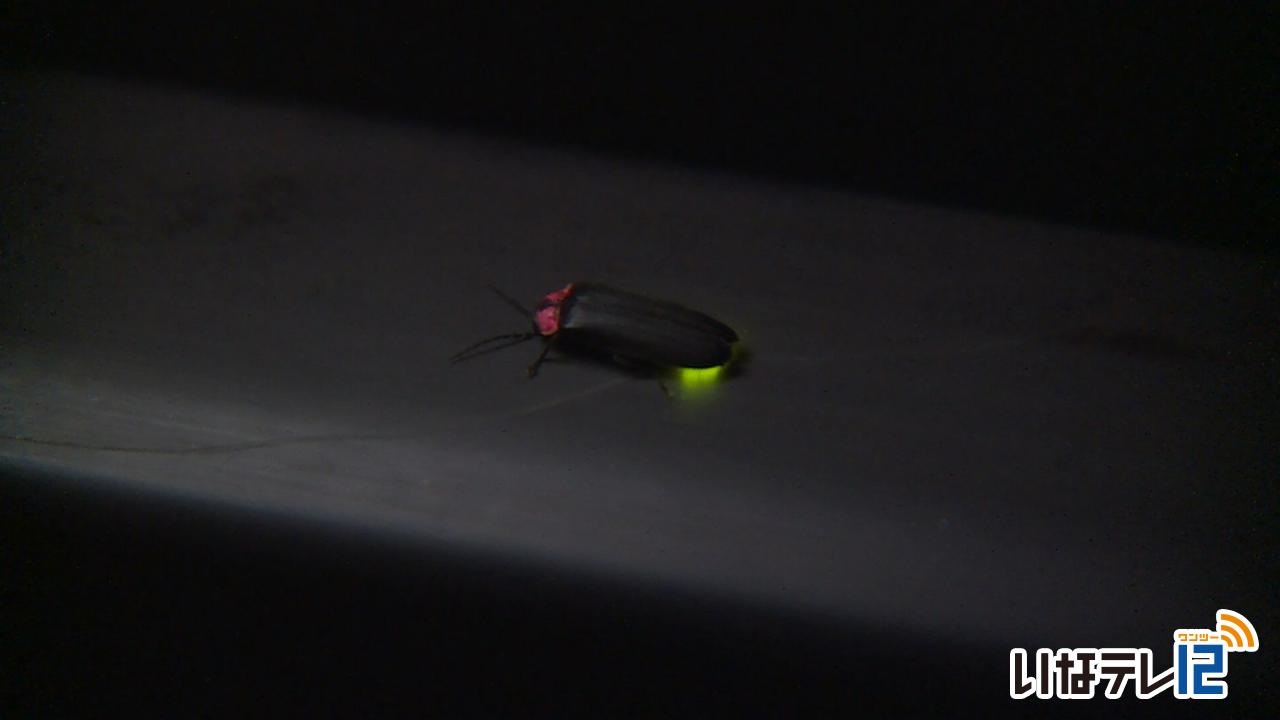

田畑半沢ほたる祭り 10日から始まる

ホタルの名所として知られる南箕輪村田畑の「田畑半沢ほたるの里公園」で、恒例のほたる祭りが10日から始まります。

今年は、5年ぶりにコロナ禍前の規模で実施します。

9日夜7時半ごろの様子です。

辺りが暗くなりはじめると、ホタルの淡い光が暗闇に浮かび上がりました。

田畑の住民有志でつくる「田畑半沢を愛する会」では、30年ほど前からゲンジボタルが生息する環境づくりに取り組んでいます。

毎年秋には三重県に出向き、ホタルの幼虫の餌となるカワニナを採取して放流しています。

今年は、1週間ほど前から舞い始めたということで、昨夜は近くに住む家族連れなどが訪れていました。 -

美術館でジャズの演奏

伊那市高遠町の信州高遠美術館で9日、市民バンドによるジャズの演奏が行われました。

演奏したのはジャズ愛好会でつくる「いなっせJAZZ Friends」のメンバー7人です。

会場となった信州高遠美術館には約30人が集まり演奏を楽しんでいました。

-

箕輪町でクマの目撃相次ぐ

箕輪町でクマの目撃が相次いでいます。

町によりますと、8日午前6時半ごろ下古田の深沢橋北側でクマと思われる動物が県道を山に向かって横断する様子が目撃されました。

また、8日午後1時ごろ、ながた自然公園キャンプ場付近でもクマが目撃されています。

町内では先月31日からクマの目撃情報が4件あることから、箕輪町では田畑や家の近くでも鈴やラジオなど音の出るものを身に着け、クマに存在を知らせるよう呼び掛けています。

-

長野県華道教育会伊那支部 華道展

長野県華道教育会伊那支部の華道展が伊那市のくぬぎの杜で8日と9日の2日間開かれています。

会場には10の流派の作品44点が展示されています。

展示会は上伊那地域の華道の指導者でつくる長野県華道教育会伊那支部が流派を超えて交流を深めようと2年に一度開いていて今回で17回目です。

新型コロナの影響で今回は6年ぶりの開催となりました。

テーマは「初夏の風につつまれて」で、鮮やかな緑色の葉や淡い色の花を使い爽やかな初夏を表現しています。

伊那支部では「流派によって異なる生け方を楽しんでもらい生け花を身近に感じてもらいたい」と話していました。

長野県華道教育会伊那支部による華道展は9日までくぬぎの杜で開かれています。

-

しんわの丘ローズガーデン見ごろ

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンではおよそ270種類3000本のバラが見ごろを迎えています。

園内では、ピンクやオレンジ、赤などの鮮やかな花が咲いています。

株を覆うように花が付く春風。

花持ちも良くやわらかな香りが漂うアプリコットキャンディ。

しんわの丘ローズガーデンは、休耕田を利用し整備したバラ園で、

約10,000平方メートルの敷地に270種類のバラおよそ3,000株が植えられています。

7日は県内外から多くの人が訪れ、乗用カートにのって園内を周遊したり、花に顔を近づけて香りを楽しむ人の姿が見られました。

こちらは園内にあるドーム状の休憩所です。

濃いピンクで小ぶりの花を咲かせるアンジェラという品種に包まれていて人気のスポットにもなっています。

しんわの丘ローズガーデンでは22日までバラ祭りを開催していて、期間中は花を十分に楽しめるということです。

期間中は、バラの苗木の販売や様々なイベントが計画されています。

-

上伊那松くい虫被害2割減少

上伊那地方松くい虫防除対策協議会が伊那市の伊那合同庁舎で7日に開かれ、上伊那地域で昨年度新たに発生した松くい虫による被害量は前の年度よりおよそ2割減少したことが報告されました。

昨年度新たに発生した松くい虫被害量は2022年度より981㎥少ない4,411㎥でした。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では伊那市が1,442㎥、箕輪町が387㎥でともに減少し、南箕輪村が818㎥で増加しています。

協議会では被害の少ない標高900mより高い地域や特に保全したい松林への被害拡大を防ぐため、樹種転換や伐倒駆除を行っていくということです。 -

南箕輪小3年生 りんご学習

南箕輪村の南箕輪小学校3年生の児童は、余分な実を摘み取る、りんごの摘果作業を6日に体験しました。

南箕輪村の田中實さんの農場で、3年1組と2組の児童が摘果体験をしました。

この取り組みは、JA上伊那南箕輪支所が食べ物の大切さを子どもたちに知ってもらおうと、村内の小学3年生を対象に毎年行っているものです。

児童たちは、農家やJA上伊那の職員から教わりながら、余分な実を摘み取っていました。

りんごの実のスケッチも行いました。

児童たちは今後、月1回の観察を行い、11月に収穫を体験するということです。

102/(火)