-

伊那市中央区が防災アンケート結果まとめる

伊那市の中央区が区民対象に行った防災アンケートで、区民の災害への備えがまだ十分ではないということがわかった。

防災アンケートは、中央区と区民有志で組織する救助支援隊が、実態把握のため今年初めて行った。

アンケートは今年1月に区内の全760世帯を対象に行い、回収率はおよそ7割だった。

「地震の際に家具などの転倒を防ぐ処置をしているか」との質問では「してある」との回答が21%、「住宅用火災警報器を備えているか」との質問では「備えがある」との回答が31%、「防災用具の備えは」との質問では「備えてある」との回答が43%と低い結果となった。

消火器の設置については70%が「備えている」と答えているが、中には使用期限の切れた古い消火器があることも今回分かった。

アンケート結果は、区の広報に掲載して区民に知らせるという。

また中央区では現在、住宅用火災警報器を区民にあっせんしているが、今回の結果を受けて、さらに呼びかけを強めていきたいとしている。

宮下政男区長は、「総会などの機会に転倒落下防止などポイントごとに話をして住民の防災意識の高揚に努めたい」。救助支援隊の高沢勝隊長は、「アンケート結果を教材として活用したい」と話していました。 -

第17回キッズ王国

普段、家では出来ない遊びを親子で体験するイベント「キッズ王国」が22日、伊那市の伊那公民館で行われた。

このイベントは、冬の時季に室内でできる手作りの遊びを親子で楽しんでもらおうと、伊那市内の公民館が毎年行っているもので、今年で17回目。

この日は、約800人の親子が伊那公民館を訪れ、手作りの魚釣りや工作などを楽しんだ。

このうち手良公民館のブースでは、牛乳パックを使った万華鏡づくりが行われた。

子どもたちは、気に入ったスパンコールやビーズを選び、スタッフに手伝ってもらいながら万華鏡を完成させた。

キッズ王国には、ボランティアの中学生や高校生が参加していて、母親や職員と一緒に子どもの面倒を見ていた。

ある母親は「子どもがまだ小さく家では凝った遊びができないので、今日は楽しく遊べたようです」と話していた。 -

三峰川河川内樹木伐採

三峰川の環境保護活動を行っている三峰川みらい会議は22日、川本来の景観を取り戻そうと三峰川沿いで河川内の樹木伐採を行い、林業関係者や一般市民など45人がボランティアで参加して伊那市高遠町の伐採作業をした。

三峰川みらい会議では、治水対策や川本来の環境を取り戻すこと、親しみやすい川を作ることを目的に毎年この時季に作業をしている。

4回目の今年は、高遠町の上山田と下山田の三峰川沿いに生えている外来種のニセアカシアなどを伐採した。

木は、小さなものから成長したものまで大きさはさまざまで、大きなものはグループで協力してチェーンソーを使って切り倒した。

三峰川みらい会議の織井秀夫代表は、「昔は堤防に立てば河原がすべて見渡せた。昔のような環境を取り戻し守っていきたい」と話していた。

この日伐採した樹木は、小さく切って参加者が持ち帰り、薪として利用するという。 -

箕輪町木下で天神様祭り

学問の神様にこの一年の学業成就を祈る天神様の神事が22日、箕輪町木下区上の段常会にある天神様を祭る社で行われた。

木下区青少年健全育成会では毎年、区の小中学生を対象に天神様祭を行っている。

天神様は学問の神様とされる菅原道真のことで、命日の2月25日に合わせ各地で祭りが行われている。

集まった子どもたちは、頭を下げ、手を合わせて学業成就を祈っていた。

育成会の倉田進会長は、「一生懸命勉強することで道真公のように立派に成長し、地域や日本の未来を担う大人になってほしい」と話していた。 -

健康運動実践法学ぶ講演会

健康づくりの実践方法を学ぶ講演会が21日、南箕輪村の村民センターで開かれた。

講師を務めたのは、南箕輪村の健康推進事業でも指導をしている松本大学人間健康学部准教授の根本賢一さん。

根本さんは、年をとるにつれ身体機能が低下するため運動が大切と話した。

運動方法として、歩く速さに強弱をつけるインターバル速歩が、普通のウォーキングより効果的なことを紹介した。

また歩くときのポイントとして▽胸を張って姿勢をよくする▽歩幅はできるだけ広くする▽手は握らずに開く竏窒ネどを挙げた。

根本さんは、「100人いたら100通りの運動方法があることを覚えてほしい」と話し、無理をしないで運動することを勧めていた。 -

南アルプス研究会20周年 記念シンポジウム開催

仙丈ケ岳の自然保護活動や暮らしに関する調査などをしている「NPO法人南アルプス研究会」の発足20周年記念シンポジウムが21日、伊那市役所で開かれた。

南アルプス研究会は、人と自然の関わりについて独自にテーマを設定し調査・研究し、行政機関に提言を行ってきた。

平成9年に完成した現在の仙丈小屋建設の際には、循環式トイレや風力発電、太陽光パネルの設置など環境に配慮した山小屋の提言をし、建設に活かされた。

シンポジウムでは、東京大学大学院の鬼頭秀一教授が、「地域づくりにおけるNPOの役割」と題し、基調講演をした。

鬼頭教授は「自然保護活動は、地域に住む人の生活や経済に与える負担を考え、今ある自然を維持する仕組みを作る事が大切。NPOは、生産性や収入にとらわれず、身近に自然に接する機会を提案する役割を担っている」と話していた。

南アルプス研究会の坂井昌平会長は、「山村地域にあった生活や暮らしの知恵が忘れられている。今後は、これらの知恵を掘り起こし、地域に伝えていきたい」と話していた。 -

ガリレオ天文クラブ結成

子どもたちが天体観測を通して天文について学ぶ「ガリレオ天文クラブ」が21日、結成された。

クラブは伊那天文ボランティアサークルすばる星の会の呼び掛けで結成したもので、この日は伊那市のますみヶ丘公民館で結成式が行われた。式には上伊那の子どもやその保護者約40人が参加した。

クラブは、地動説などを唱えたガリレオ・ガリレイが、初めて天体望遠鏡で天体観測してから今年が400年目にあたり、世界天文年にも位置付けられていることから、子どもたちにも同じように星を見てもらおうと結成した。

一回目のこの日は、現在金星が地球から見えやすい位置にあり、昼間でも肉眼で見えるということで、外に出て全員で観察した。

参加者らは日陰に入り、金星の見える方向を見上げて観察していた。

すばる星の会の野口輝雄代表は、「星を見てガリレオが感じたことを子どもたちにも感じてもらいたい」と話していた。

クラブでは今後、12月まで月面のスケッチや日食の観察など16回の講座を行っていく予定。 -

洋ランの展示会

箕輪町富田のガーデン和らぎで21日から、洋ランの展示会が始まった。

展示会は、上伊那の愛好家で作る洋らんの花を咲かせる会が毎年開いているもので、今年で8回目。

会場にはシンビジウムやカトレアなど会員60人が育ててきた30種類の洋ラン、260点が展示されている。

会では、冬が暖かかったため、例年に比べて花の咲く時期が早まり、展示会に合わせるのに苦労したという。

会場には多くの人が訪れ、色とりどりの花を一つずつ見て回っていた。

洋らんの花を咲かせる会の平松生男会長は、「さまざまな種類の花が見事に咲いている。会場に足を運んで自分の好きなランを見つけてください」と来場を呼びかけていた。

この洋らんの展示会は22日。 -

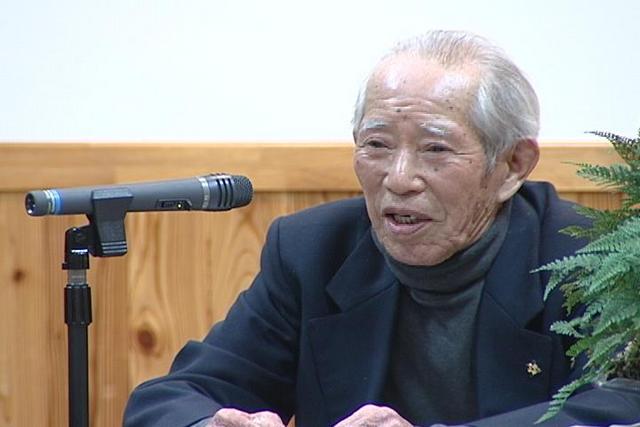

荒井区戦争体験講習会

戦争体験講習会が20日夜、伊那市のいなっせで開かれた。講習会は荒井区社会福祉協議会などが開いたもので、会場には区民約50人が集まった。

体験を語ったのは、中村信一さん(87)と、長田伊三男さん(86)の二人。

中村さんは、フィリピンでの体験について話した。

現地では、動けなくなり野戦病院に入院していた人に手榴弾が渡され、敵がきたら自爆するよう命令されていた。

中村さんは、「自分がいつ同じ状況になるかわからない恐怖を感じた。無事に帰って来た時に改めて命の尊さがわかった」と話していた。

また長田さんは、二十歳前後で中国で体験した戦争の恐ろしさについて話した。

長田さんは「塀を乗り越えて敵陣に忍び込もうとしたところ、敵に見つかり銃で狙われた。若くして命を落としたくないという思いでいっぱいだったが、なんとか無事に帰ってこられた」と話した。

体験談を聞いたある男性は、「それぞれ恐ろしい体験をされていて戦争の怖さを感じた。貴重な体験談を子どもたちにも語り継いでいきたい」と話していた。 -

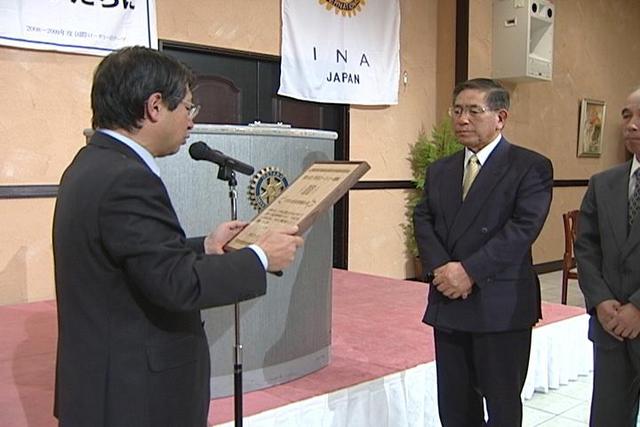

ロータリー顕彰 桜愛護会を表彰

伊那公園の桜の手入れを行っている伊那公園桜愛護会が19日、伊那ロータリークラブから表彰された。

この日開いた例会の中で、地域に貢献した桜愛護会の伊藤一男会長が顕彰碑を受け取った。

桜愛護会は、平成13年に地域住民などが集まり発足した。これまでに、公園内の桜の古木の手入れや、桜まつりの企画・運営、東屋やテーブルの設置作業などを行ってきた。

また、毎週日曜日の公園清掃や定期的な草刈り作業など、地道な活動も続けているという。

伊藤会長は、「表彰してもらい身が引き締まる思い。これからさらにがんばっていきたい」と話した。 -

農政事務所が消費者と懇談

長野農政事務所は19日、地元上伊那の消費者と食料自給率や食品表示などについて意見交換した。

意見交換会は、今回、上伊那では初めて開かれ、上伊那の消費者約30人が参加した。

消費者からは、「農家では、農薬や肥料などを必死に管理をして食べ物を作っているのに、食品の偽装問題などの話を聞くと、がんばっている人が報われないと思う。偽装した企業へのペナルティをもっと重くできないか」といった意見や、「野菜を地元で消費してもらいたいと保育園にジャガイモを提供しているが、大きさが足りないものは受け取ってくれない。結局作った5分の1しか提供できなかった。行政から地元で消費できるよう指導してくれないか」といった意見が出ていた。

農政事務所によると、現在、日本の自給率は、カロリーベースで40%と、143ある国や地域の中では124番目、先進国の中では最低という。

自給率を上げるには、日本食を中心とする生活にし、地産地消を進めたり、旬のものを旬に食べることが有効だという。 -

伊那市防犯協会総会

伊那市防犯協会の総会が18日、市役所で開かれ、来年度も振り込め詐欺による被害の防止対策を進めていくことを確認した。

各地区の防犯協会の会長や消防団、学校関係者らが出席し、今年度の事業報告や、来年度の事業計画を確認した。

来年度は引き続き、地域の防犯活動として子ども見守り隊の充実、防犯パトロールの実施、青少年健全育成団体や教育団体との連携などを行っていく。

また、これまで事業計画では触れていなかった振り込め詐欺対策については、来年度から計画に盛り込み、被害防止対策をさらに進めていきたい竏窒ニしている。

伊那警察署管内の去年の振り込め詐欺発生件数は11件で、被害総額は約800万円。今年に入ってからは、被害は発生していない。

伊那市防犯協会では、箕輪町、南箕輪村の防犯協会、警察などとも連携し、街頭啓発を行うなど被害を防ぐ活動を進めていくという。 -

男性保育士がパフォーマンス

伊那市内の男性保育士5人が18日、伊那市の西春近北保育園で劇や楽器演奏などのパフォーマンスを披露した。

着ぐるみを着た男性保育士によるパフォーマンスは、園の誕生日会に合わせて行われた。

この日は園の様子を地域の人たちに見てもらう園解放の日で、入園前の子どもとその保護者およそ30人も見学に訪れていた。

中には男性保育士の迫力ある演技に泣き出す園児もいた。

西春近北保育園では男性保育士について、「優しくて子どもたちから人気があります。園内の力仕事も任せることができ、助かります」と話している。

現在伊那市には9人の男性保育士がいて、来年度は5人の採用を予定している。 -

県民宿泊キャンペーン

県の事業「信州に泊まろう 県民宿泊キャンペーン」のPRが18日、伊那市であった。

このキャンペーンは緊急経済対策の一環として県内の宿泊施設の利用促進を図ろうと、20日から行われる。

この日はベルシャイン伊那店前でPR活動があり、伊那市旅館ホテル組合の組合員らがパンフレットを配りながら利用を呼びかけていた。

キャンペーンでは宿泊日数に応じて、抽選で宿泊補助券や県の特産品などのプレゼントがある。

対象となる宿泊施設は全県で892のホテルやペンション、旅館など。このうち伊那市では11、箕輪町は2施設が対象となっていて南箕輪村の登録はない。

この県民宿泊キャンペーンは2月20日から7月20日までの5か月間。対象施設や詳しいサービス内容については県公式観光ウェブサイトに掲載している。 -

小沢花の会駅伝の花作業

伊那市の花の愛好家グループ小沢花の会は、今年も春の高校伊那駅伝の発着点となる伊那市陸上競技場にパンジーや芝桜を飾る。

18日は、会員約20人がプランターの雑草をとったり、花の育ち具合を確認した。

春の高校伊那駅伝は1983(昭和58)年の第6回大会まで小沢区内がコースとなっていて、花の会では沿道を花で飾り選手を応援していた。

コース変更後もその活動は続き、今は発着点の伊那市陸上競技場に花を飾りつけている。

花の会によると、今年は暖冬の影響で花の進みが早いという。

そのため会員らは大会当日の来月22日に最も良い状態になるよう、温度管理に気を付けているという。

花の会では大会前日の21日、会員40人ほどで約500のプランターを運び込むことにしている。

会では、「ランナーや応援に来た人たちから『きれいな花をありがとう』と言われたときはうれしかった。当日は全ての選手を応援します」と話している。 -

シルバー人材センター会員作品展

伊那広域シルバー人材センターの会員による作品展が14日、伊那市西町の伊那ワークプラザで始まった。

毎年恒例の作品展で、今年で16回目。

今回は会員110人が約250点を出品した。

作品展では、趣味で楽しんでいる盆栽や書道、木彫りなどの工芸作品、編み物などが並んでいる。中には木で作った水車小屋も展示されていて、実際に動かすこともできる。

この作品展は19日まで。 -

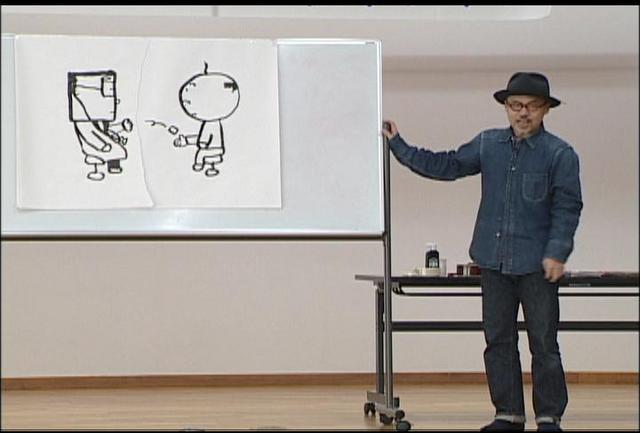

長谷川義史さん絵本ライブ

絵本作家の長谷川義史さんが絵を描きながら読み聞かせをする絵本ライブが15日、箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれた。会場には260人が集まり、長谷川さんの話に耳を傾けた。

長谷川さんは大阪府在住の絵本作家で、親しみやすく、ユーモラスな作風で知られている。

また、絵を描きながら関西弁の軽妙なしゃべりで読み聞かせをする絵本ライブは、全国各地で評判となっている。 -

高遠高校生が園児と交流

高遠高校福祉コースと芸術コース音楽専攻の2年生が17日、高遠第2第3保育園の園児と交流した。

この日は、最初に福祉コースの生徒が手作りのうちわを使って昔話などを披露。福祉コースでは、保育の授業の一環で高遠町地区の園児と交流している。

また、芸術コース音楽専攻の生徒も参加し物語に合わせて楽器を演奏した。

その後、生徒が紙を折って作った「パタパタ絵本」を披露。絵本は、キャラクターを使ったオリジナルの作品もあり、園児たちは、話を聞いたり、一緒に動かしたりして楽しんでいた。

参加した音楽専攻の生徒は「ゆっくり話すことと笑顔を心がけた。喜んでもらえてよかった」と話していた。 -

わんぱく親子塾お年寄りと交流

入園前の親子を対象とする伊那市西箕輪公民館の「わんぱく親子塾」が18日、地元のお年寄りたちと交流した。

交流は、子どもと母親らに、お年寄りと関わり合える場を提供しようと行っていて今年で2回目。

この日は、およそ20組の親子と地区社会福祉協議会の健康教室に通うお年寄り10人が集まった。

子どもたちが普段踊っている踊りをお年寄りに披露したほか、手遊びや風船を使った遊びなど、お年寄りが健康教室で行っている遊びを一緒にした。

最初は母親のもとから離れられない子どももいたが、徐々に慣れ、最後は笑顔でお年寄りとの交流を楽しんでいた。

ある母親は「普段、おばあちゃんたちと交流することはないので良い機会。交流を通して子どもには優しさなどを学んでほしい」と話していた。 -

花粉の飛散開始

飯田保健所は16日、飯田地域でスギ花粉の飛散が開始したと発表した。

飯田保健所によると、飛散開始は14日で、去年より20日早く例年より8日早いという。

今年の予測では、例年よりやや多い飛散量となっていて、保健所では、花粉症の人はマスクやメガネを着ける、玄関で花粉を払ってから家に入るなどの対策をとるよう呼びかけている。 -

新ごみ処理施設について桜井区で懇談会

新しいごみ中間処理施設建設の候補地となっている富県桜井区で15日、住民と上伊那広域連合、伊那市との懇談会が開かれた。住民70人が参加して意見を交わした。

桜井区では、区が伊那市などに要請し勉強会を開いていて、今回が2回目。

今回は、前回の疑問点と環境アセスメントを中心に学習した。

環境アセスメントについては、説明を受けたあと質疑応答があった。

住民が、「アセスの結果、候補地の天伯水源地付近では不都合であることが分かった場合、候補地を白紙に戻すことはあるのか」と質問。広域連合が、「影響を軽減する措置を講じても影響が出ることが分かった場合は、事業を見直すことがありうる」と答えていた。

また、アセス調査の内容に含まれていない農業に対する影響や水害の多い地域でも影響はないのか調べて欲しい竏窒ネどの声があった。

鹿野博愛区長は、「年度内のアセス合意は無理だが、いつまでも結論を出さないわけにはいかない。勉強会を今後も開き、いろいろな面で勉強して、慎重に結論を出していきたい」と話していた。

桜井区では、25日と来月10日に先進地のごみ焼却施設の視察会を開くという。 -

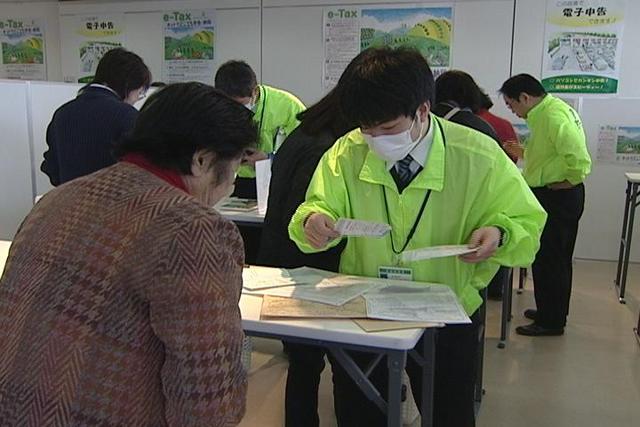

確定申告受付始まる

平成20年分の確定申告の受付が16日から始まった。窓口には、申告を済ませようと自営業者らが訪れていた。

所得税の確定申告は、自営業者や給与が2千万円以上ある人などが対象となる。

上伊那では、伊那税務署がいなっせで開いている会場や、住民登録のある市町村役場などで行える。

いなっせには、朝早くから多くの人が訪れ、申告を済ませていた。

ある男性は「申告を済ませすっきりした気持ち。税金の使い道も、すっきりと国民が納得するよう使ってほしい」と話していた。

確定申告の受付は3月16日まで。

伊那税務署では、「受付終了日付近は窓口も込み合うので、早めに申告を済ませてほしい」と呼びかけている。 -

渓流釣り解禁

上伊那の天竜川水系でイワナやアマゴなどの渓流釣りが16日、解禁となった。

伊那市の小黒川では、この日を待ちわびた太公望らが、久々の手応えを楽しもうとポイントへ竿を伸ばしていた。

市内から訪れたある男性は、2時間で4匹のアマゴを釣り上げた。去年に比べ型が少し小さめというが、「解禁日の今日は、魚のかかる感触が楽しめれば満足」と話していた。

辰野町から中川村までの天竜川とその支流の渓流釣りは、天竜川漁業協同組合が管理している。今年も漁協では、釣りを楽しんでもらおうと420キロのアマゴを放流している。 -

信州TLOが新タイプのマスク寄贈

上田市の信大繊維学部内に本社を置く「信州TLO」は16日、伊那市にウイルスや花粉などを99%カットする新しいタイプのマスク3千枚を寄贈した。

TLO取締役の大澤住夫さんが、小坂樫男市長にマスクを手渡した。

信州TLOは、大学などの研究成果を民間企業へ技術移転し、そこで得られた収益を新たな研究資金として大学に還元する活動をしている。

今回寄贈されたマスクは、その取り組みの一環で、昨年10月、大阪にある繊維製品の製造販売会社から発売された。信大繊維学部の白井汪芳教授が研究開発した人口酵素「フタロシアニン」が織り込まれている。

フタロシアニンは、花粉などのアレルギー物質やインフルエンザなどのウイルスを吸着し分解する機能を持っていて、マスクでは99%カットできるとされている。

また、普通のマスクに比べ通気性が良く、息苦しい感じがしないのが特徴だという。

信州TLOは、信大農学部を含め県内5カ所に拠点を設置していて、大澤さんは、「大学と企業の連携による新しい取り組みを知ってもらうことで、産・学・官の連携をさらに進めていきたい」と話していた。

伊那市ではこのマスクを、福祉施設などで働く現場の職員などに配布し活用していくという。 -

上伊那公民館連絡協議会

上伊那地域の公民館の関係職員の合同研修会が12日、伊那公民館で開かれ、上伊那の公民館の館長や主事など職員60人が参加した。

今回は天竜川の災害と伝承についてがテーマで、参加者は、天竜川で行われている激特工事の様子を見学した。

見学会では、工事を行っている国土交通省天竜川上流河川事務所の職員が説明した。

職員は、「諏訪の釜口水門の放流量が増加するにつれ河床を掘り下げ、護岸工事が行われた」と説明した。

最も放流量が少なかったころはコンクリート、その後放流量が増えるにつれ割り石、丸い石、そして現在の工事と護岸だけを見ても天竜川の歴史を感じることが出来る竏窒ニ説明していた。

伊那公民館の武田登館長は、「天竜川とこの地域は昔も今も一緒に生きている。工事の様子を見ることで、迫力ある地域の歴史を感じることが出来た。公民館の今後の活動に生かしたい」と話していた。 -

第6回中学生ロボコン南信大会

中学生が自作のロボットで技術を競うロボットコンテスト南信大会が14日、いなっせで開かれた。

6回目となる大会には、南信地区の中学校9校から50チームが参加して自慢の手作りロボットを競った。

試合は、自分のコートに置かれたペットボトルを相手のコートに移して得点するもので、点の高いチームが勝ちとなる。

大会の結果、優勝は駒ヶ根東中学校の「ゴンジュラス」で、ICT放送エリア内では、伊那東部中学校の「スズ竹PANYA DX1号」が3位入賞を果たした。

またアイデア、技術ともに最も優れたロボットに贈られるロボット大賞には、伊那東部中学校の「東部中SONIQ」が選ばれた。 -

旧井澤家住宅で雛飾り

3月3日の「桃の節句」を前に、伊那市西町の旧井澤家住宅ではひな人形の飾りつけが行われた。

会場は、江戸時代から昭和までのひな人形約150体が飾られ、華やかな雰囲気に包まれている。

この展示は、伊那部宿を考える会が、歴史ある建物でひな人形を楽しんでもらおうと、毎年この時期に開いている。

ひな人形は江戸時代末期の押絵びなや、お内裏様とひな様が御殿の中に飾られた明治時代のものなどさまざま。

また、会場にはひな人形に加え、伊那で盛んだった養蚕にまつわる物や繭玉の展示も併せて行われている。

伊那部宿を考える会の田中三郎会長は、「多くのひな人形と一緒に旧井澤家住宅の雰囲気を楽しんでほしい」と話していた。

展示は来月2日まで。 -

最高気温19・3度 4月下旬並の陽気

14日の伊那地域の最高気温は、2月の観測史上一番となる19・3度まで上がり、4月下旬並みの陽気となった。

長野地方気象台によると、伊那地域の最高気温は午後2時に19・3度を観測し、1993年に観測を始めてから、2月で一番高い気温を記録したという。

これまでの記録は、1996年2月14日の18・0度で、今日はそれを1・3度上回った。

来週は、上空に冷たい空気が入り、冬型の気圧配置になるため、平年並みの気温に下がるという。

南箕輪村大芝区の牧草地では、ナズナ採りをする人の姿がみられた。

伊那市から訪れた小椋稔さんは、毎年3月に旬のナズナをおひたしにして食べるのが楽しみで、去年より1カ月早くナズナ採りに来たという。

小椋さんは「例年この時期は土が凍っていて、ナズナ採りはできない。これだけ早い時期に取るのは珍しい」と話していた。 -

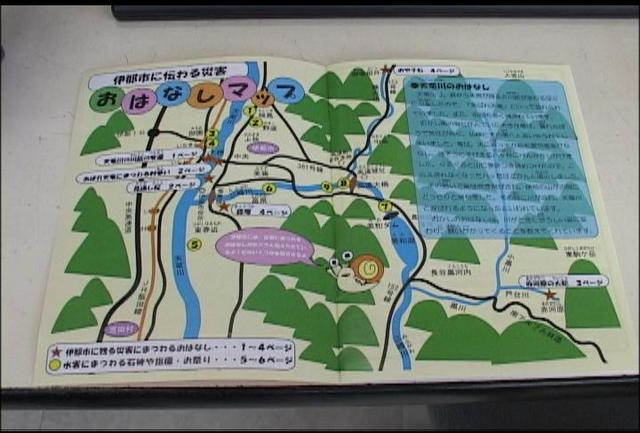

災害お話マップ完成

天竜川上流域災害教訓伝承手法検討会は12日、伊那市に伝わる天竜川の災害や伝承などをまとめた小冊子を発行した。

発行したのは「伊那市に伝わる災害お話マップ」。

天竜川水系のどこでどのような伝説が残っているのか一目でわかるようになっている。

冊子では、伊那市長谷黒河内に七色のうろこを持つ大蛇がいて、ヤマトタケルが退治したといった伝説や、水害に関係しているお祭り・石碑などを紹介している。

この冊子は、有識者や学校関係者などで組織する天竜川上流域災害教訓伝承手法検討会が、市内に残る資料などから作成した。

国土交通省天竜川上流河川事務所で配布しているほか、研修会などで活用していくという。 -

名人亭そば講座開講

伊那市のそば文化を盛り上げていこうと、伊那市のそば打ち名人によるそば講座が11日、農業公園みはらしファーム名人亭で開かれた。

1回目の講座に15人が参加した。

この講座は、そばについて理解を深めてもらい、信州そば発祥の地とされている伊那市のそば文化を盛り上げていく目的。

そば打ち名人の会の小林史麿会長が講師を務め、伊那市高遠町が信州そば発祥の地と言われている理由などを説明した。

小林会長は、「高遠藩主保科正之が、もてなし料理として出していた辛つゆそばを、山形県の最上藩と福島県の会津藩の藩主に迎えられた時に、そば職人をつれて赴き各地に伝えた」と説明した。

また、発祥の地と言われながら伊那市にはそば屋が少ないことについて、「一般家庭で日常的に手打ちそばが食べられていたため、そばを扱う店が少なくなってしまったと思われる」と話していた。

参加した伊那市内の男性は、「うまくそば打ちができるようにと参加したが、伊那市にこれだけのそば文化があることは始めて知った。大変勉強になりました」と話していた。

そば講座では今後、そば打ちの実技も行い、知識と共に技術も磨いていく。

32/(火)