-

箕輪町有形文化財「延命地蔵尊」の移転工事開眼・完成

箕輪町の有形文化財「延命地蔵尊」の移転工事開眼・完成祝賀会が21日、長岡の長松寺で開かれた。

延命地蔵尊は、高遠石工守屋貞治の作で、1827(文政10)年に作られた。

これまで延命地蔵は山門の横にあったが、堂宇が老朽化したことから、長松寺の境内を管理する長松寺地蔵尊保存会が、新しい堂宇の建設と移転を行った。

堂宇の建設と移転費用は約230万円で、檀家などの寄付のほか町から110万円の補助を受けている。

この日は、檀家や工事関係者など15人が参加し、移転工事のために魂を抜いた地蔵に再び魂を込める開眼式や、完成した堂宇の清めなどの儀式が行われた。

長松寺の山崎義芳住職は、「立派な建物に延命地蔵を移すことが出来うれしい。これからも地域をしっかり見守ってもらいたい」と話していた。 -

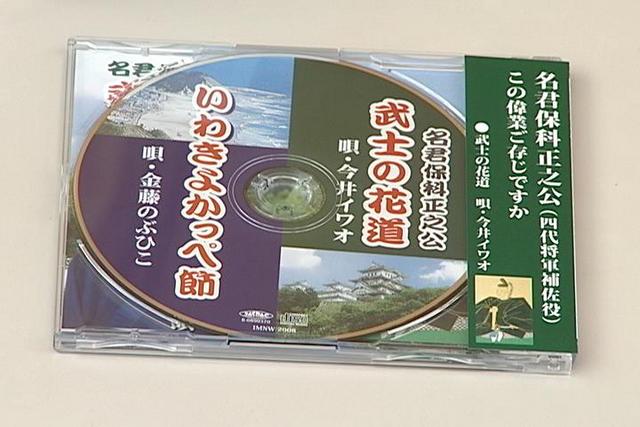

東京の演歌歌手らが保科正之をテーマとした歌のCDを寄贈

東京を中心に活動する作詞家の岩田道之輔さんや演歌歌手の今井イワオさんらが24日、伊那市役所を訪れ、「保科正之公の大河ドラマをつくる会」会長の小坂樫男市長に、保科正之をテーマとした歌を収録したCD100枚を手わたした。

詩を書いた岩田さんは、知人から保科正之の大河ドラマ化を応援してほしいと依頼を受け、音楽仲間とともに、今回の歌を作詞した。曲のタイトルは「名君保科正之公、武士の花道」。この日は、その曲も披露された。

市では、このCDを保科正之公の大河ドラマ化に向け、活用していく。 -

荒井区クリスマス会

子ども達が企画・運営する、伊那市荒井区のクリスマス会が23日、伊那中学校体育館であった。はおよそ300人の子ども達が集まり、マルバツゲームやビンゴなどを楽しんだ。

荒井区では例年、クリスマス会を自分たちで考えて実施してもらおうと、毎年地区の小学6年生に企画運営を任せている。会場では6年生30人が、司会進行や道具の準備など、それぞれ役割をこなした。

ある地区役員は、「子ども主体のクリスマス会は荒井区の伝統。楽しみながら自主性を学んでもらいたい。」と話していた。 -

南箕輪村ブランド芋焼酎「大芝の華」試飲会

南箕輪村ブランドの芋焼酎「大芝の華」の新酒が完成し、関係者らが出来を確かめた。

「大芝の華」は、地元で作った焼酎用のサツマイモ、黄金千貫を醸造して作る焼酎。

23日夜は南箕輪村の大芝荘で試飲会が開かれ、関係者などおよそ30人が新酒を味わった。

いも焼酎南箕輪会では、去年の焼酎の人気が高かったことなどから、栽培面積を広げ生産量を増やした。

今年は14トンのサツマイモを収穫していて、去年の倍となる2千6百本を造った。

南箕輪ブランドの焼酎「大芝の華」は、1本720ミリリットル入り1250円で、村内の酒屋などで販売される。 -

アルパコンサート開かれる

インディアンハープ・アルパのコンサートが23日、伊那市のいなっせで開かれた。

伊那市のアルパ奏者、エレナ冨岡さんが、南米パラグアイの音楽祭で2位に輝いた腕前を披露した。

会場にはおよそ300人が集まり、アルパの奏でる音楽を楽しんだ。

アルパはハープの一種で、南米パラグアイで生まれた楽器。

冨岡さんは、地元を中心に海外などでも演奏活動をしていて、アルパの普及活動に努めている。

先月パラグアイで開かれた音楽祭のアルパコンクールでは、見事2位に輝いた。

この日は、コンクールで演奏したラテン音楽「カスカーダ」など10曲を披露した。

冨岡さんは、「多くの人に来てもらいありがたい。アルパの良さを感じてもらいたい」と話していた。

演奏を聴いていたある男性は、「引き込まれるような気持の良い音色だった。アルパがもっと普及したらいいと思う」と話していた。

なおコンサートでは、長野県出身で全国的にも活躍するアルパ奏者、上松美香さんの演奏もあった。 -

西春近の鈴木康夫さんが絵画寄贈

伊那市西春近山本に住む鈴木康夫さんは24日、西春近公民館に自作の絵画を寄贈した。

寄贈したのは、フラメンコの練習の様子を描いた100号の油絵。

鈴木さんは12年ほど前から絵を始め、今回寄贈した作品は実際にスペインを訪れたときの様子を描いたという。

情熱的な踊りに魅かれたということで、フラメンコをテーマにした作品はこれが4作目となる。

「踊っている人の躍動感を表現するのが難しかった。この絵を見た人が元気になってもらえれば」と話している。

この作品は西春近公民館のホールに飾られるという。 -

年越しアマランサスそばが登場

年の瀬となり、伊那市役所の食堂「アザレア」は22日から、アマランサス入りの年越しそばの提供を始めた。

訪れた職員たちが早速アマランサスそばを注文し、その味を楽しんだ。

アザレアでは、伊那市が特産品として売り出している「アマランサス」を練りこんだそばを、去年から期間限定で提供していて、年越しそばは今年で2年目。

アマランサスは鉄分やカルシウムが豊富なことに加え、今年は今の不景気を頑張って乗り切ってもらおうと、もちを入れた「力そば」にした。

年越しアマランサスそばは今日から1週間提供する予定で、価格は600円。1日に提供できる量に限りがあるため、なくなり次第終了となる。 -

「宅配サンタ」 ボラ団体笑龍が企画

伊那市のボランティア団体がサンタクロース姿に扮し、依頼のあった家にプレゼントを届ける「宅配サンタ」と題した企画が21日夜、行われた。

これは、地域を元気にしようと伊那市で活動をしているボランティアグループ「笑龍」のメンバーが、サンタクロースの格好をして依頼者の家にプレゼントを届けるもの。

この夜は、伊那市の伊藤直哉さん宅にサンタクロースが現れ、4歳の優作くんと2歳の穂くんにプレゼントを届けた。

穂くんは少し驚いた表情を見せていたが、優作くんは喜んでプレゼントを受け取っていた。

この日はメンバーが8件の家をまわっていて、23日までの期間中、合計で23件の家をまわることになっている。

企画した笑龍では、「サンタクロースの存在を信じていない子ども達にも夢を与えられたらうれしい」と話していた。 -

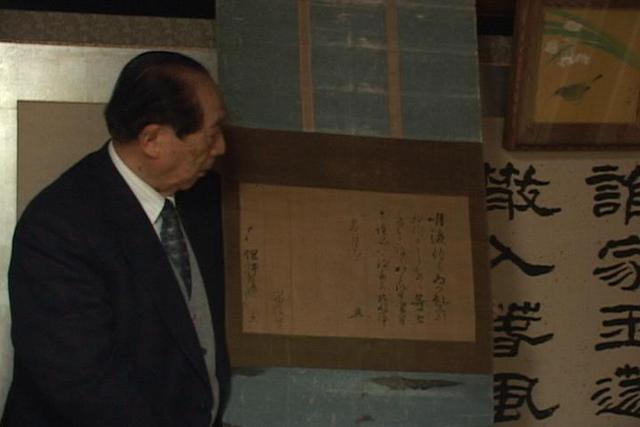

保科正之に宛てたとされる書状公開

保科正之に宛てたとされる江戸時代の書状が22日、公開された。

書状は、1640年頃に徳川家の茶道指南役だった小堀遠州が保科正之に宛てたとされるもの。伊那市美篶出身で、商社の会長である堀内功さんが所有している。

郷土史を研究している堀内さんは3年前、京都の古書店で、この書状を購入した。

高遠町の歴史研究家矢沢章一さんに解読してもらったところ、「加々爪甲斐守と相談した上で、明後日の朝に保科正之のところにうかがう」という内容が書かれているという。

堀内さんは今回、保科正之の顕彰の参考になればとの思いで書状を公開した。

伊那市には保科正之に関係する文書が残っていないということで、「高遠にとって貴重な資料。将来は市に寄贈してもいいと思っている」と話していた。 -

橋爪まんぷさんがチャリティーまんが展

来年の干支、丑をコミカルに描いたチャリティーまんが展が、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設みはらしの湯で開かれている。

このチャリティーまんが展「Happy モウ Yearまんがカレンダー展」を開いているのは、漫画家の橋爪まんぷさん。

まんぷさんは、7年前からこのチャリティー展を開いていて、展示している原画や卓上カレンダーの売上の一部を伊那市社会福祉協議会へ寄付している。

みはらしの湯ロビーには、牛を題材にした漫画22点が展示されていて、来年が良い年であるようにとの願いと、来年の干支丑をかけて、タイトルは「Happy モウ Year」としている。

作品には牛にからめて、大黒様に扮した牛、おばあさんが牛にひかれて善光寺へ行く様子など縁起ものなどと一緒に牛がコミカルに描かれている。

まんぷさんは、「一カ月間見るカレンダー。最近は暗い話題が多いが、絵で楽しんでもらいたい」と話していた。

チャリティーまんが展は来年1月31日まで。 -

養殖したカワニナ放流

ホタルの舞う地域づくりのためカワニナを養殖している伊那東小学校教諭の野口輝雄さんは20日、伊那市高遠町の弘妙寺で、田中勲雄住職立会のもと、カワニナ400匹を境内の池などに放流した。

野口さんは、ホタルのエサとなるカワニナの養殖を4年ほど前から始めていて、今年は養殖ボランティアを募るなど活動の幅を広げている。

8月から野口さんや伊那東小学校、ボランティアが養殖してきたカワニナ1万2千匹を、上伊那14カ所に放流した。

弘妙寺では夏になると何匹かホタルが舞うということで、田中住職がもっとたくさん舞ってほしいと願い、今回放流を依頼した。

カワニナは冬を越し、春から夏にかけて水温が15度以上ないと交尾をしないということで、野口さんは、標高が千メートル以上ある弘妙寺での結果を今後の活動に生かしたい竏窒ニいう。 -

手良の八幡山に東屋完成

伊那市手良野口区の住民は20日、公園化を進めている区内の八幡山に東屋を完成させた。

区民およそ20人が参加し、東屋の屋根張りや、ベンチ設置などの作業に汗を流した。

野口区では今年度、県が行なっている「地域発 元気づくり支援金」約150万円を受け、八幡山の公園化事業を進めている。

これまでに100本のツツジの植樹や、八幡神社へ続く遊歩道の切り開き作業をしてきた。

東屋の建設も公園化事業の一環。

東屋を造る木材は、この周辺を整備した時に出たヒノキを利用している。

区長の蟹澤豊治さんは「区民みんなの協力で完成した。八幡山からの眺望はすばらしいので、多くの人に利用してもらいたい」と話していた。 -

井澤通治さん叙勲祝賀会

前箕輪町長で、11月に旭日小綬章と箕輪町の功労者表彰を受けた井澤通治さんの祝賀会が20日、町の伊那プリンスホテルで開かれた。会場には上伊那の市町村長や県議会議員など約320人が集まって受章を祝った。

井澤さんは、町議会議員を4期15年務めた後、箕輪町長を3期12年勤めた。

農業集落排水の整備や文化センターの建設、箕輪ダムの建設推進など、町の発展に貢献したことなどが評価された。

箕輪町の平沢豊満町長は、「さまざまな面で町に貢献いただいたことが現在の発展につながっている。今後も指導をいただきながら、よりよい町をつくっていきたい」と祝辞を述べた。

井澤さんは、「一生懸命がんばってきたが、表彰を受けたのは多くの人の協力のおかげ。本当にありがとうございます」とあいさつした。 -

飲酒運転防止パトロール

飲酒運転を無くそうと19日夜、伊那市内で飲酒運転防止パトロールが行われた。

このパトロールは、交通安全運動期間に合わせ年2回行われ、この日は市が委嘱した交通安全指導員や伊那警察署の署員など20人が、飲酒運転根絶を呼びかけた。

メンバーは4グループに分かれ、市街地周辺の駐車場にある車両や、飲食店に対して飲酒運転防止を呼びかけるチラシを配布した。

伊那警察署によると、11月末までの管内での飲酒運転の検挙は19件で、去年に比べ29件減少しているという。

警察では「この時期、酒を飲む機会も増えるが、飲む予定なら車で出掛けない事。飲んだ人は、運転しないように周りも注意しほしい」と話していた。 -

青空教室 今年度最後はそば打ち体験

伊那市美篶の子どもたちを対象とした「青空教室」の今年度最後の教室が20日開かれ、小学生がそば打ちを体験した。

青空教室は、02年からの学校週5日制をきっかけに地区の青少年育成会や公民館、JAが共同で開いているもので、今年で7年目となる。

毎月1回の教室では、農作業や地域の歴史学習などを行ってきた。

今年度最後の教室となったこの日は、美篶そばの会のメンバーからそば打ちを教わった。

そば粉は、今年8月みんなで種をまき、10月に収穫したもの。子どもたちは慣れない手つきだったが、そばの会のメンバーや保護者に教わりながら作業を進めていた。

美篶青少年育成会の畑房雄さんは「この1年、子どもたちはさまざまな体験を通してふるさとの良さや友人同士協力することの大切さを学ぶことができたと思う」と話していた。

今後、1年間の活動を作文にまとめ文集を作るという。 -

箕輪町ふるさと大使の中島赳さん

園児に菓子をプレゼント

箕輪町のふるさと大使中島赳さんが19日、サンタクロースに扮して、町内の園児にお菓子をプレゼントした。

長岡保育園では全園児60人ほどが、サンタクロース姿の中島さんから、一人一人お菓子をもらった。

中島さんは名古屋市に住んでいて、戦時中箕輪町に疎開していた。

名古屋でお菓子の製造メーカーを経営していた中島さんは、子どもたちに夢を与えたいと10年以上、毎年町内の保育園にお菓子をプレゼントしている。

お菓子は、全保育園の園児860人分で、この日は4か所を回り、直接プレゼントした。

お菓子をもらった園児たちは、そのお礼に歌をプレゼントした。

中島さんは、「すばらしい歌をありがとう。先生の言うことをよく聞いてね」と子どもたちに話しかけていた。 -

箕輪町で歌声喫茶

箕輪町大出の喫茶店で18日夜、うたごえ喫茶が開かれ、参加者がクリスマスにちなんだ歌を歌って楽しんだ。

この喫茶店「樹林庵」では、毎月1回うたごえ喫茶の例会が開かれていて、特別な申し込みなどは必要なく、参加できる。

この日開催されたのはクリスマスの特別例会で、県内各地から60人ほどが集まり、喫茶店の中は満員となった。

参加者は、クリスマスや冬にちなんだ童謡唱歌を歌っていた。

特別例会ということで、キャンドルサービスも行われ、参加者らはロウソクの光を見つめながら健康や平和を願っていた。 -

伊那LCがたかずやの里にDVD寄贈

伊那ライオンズクラブが、児童養護施設たかずやの里にDVDレコーダー2台を寄贈した。

奉仕活動の一環で、16日に伊那市内で開かれた交流合同クリスマス会の中で、吉澤文男会長が白鳥始施設長にDVDレコーダーを渡した。

福祉施設への寄贈は毎年行われている。

今年は、たかずやの里の子どもたちのために、DVDレコーダーを贈り、クリスマス会の食事にも招待した。

白鳥施設長は、「たかずやの里に目を向けてくれたことに本当に感謝しています」と喜んでいた。 -

家庭でできる西洋料理教室

伊那市生涯学習センター主催の家庭でも作れる西洋料理教室が18日、伊那市のいなっせで開かれた。伊那市などから18人が参加し、子牛のカツレツ、赤カブを使ったスープなどクリスマスを意識したメニューに挑戦した。

この日講師を務めた伊那市高遠町の高遠さくらホテルの総料理長、丸山拓さんは「カツレツには、薄力粉ではなく強力粉を使ったほうが生地がべたつかずきれいに仕上がる」などとアドバイスした。

サラダは、キュウリを薄く切り、舟形にして、中に野菜を盛り付けた。

丸山さんは「難しいと思われがちな西洋料理だが、挑戦すれば誰でも作れると思う」と話していた。

ある参加者は「料理教室にはあれこれ参加してきたが、今回の教室は本格的だと思う。さっそく作って孫を驚かせたい」と話していた。

この教室は連続講座で、来年1月まで計3回開かれる予定。 -

伊那まつりやる気会議廃止へ

来年の伊那まつりの第1回企画会議が17日夜、伊那市役所であり、市民サイドからさまざまな提言をしてきた「伊那まつりやる気会議」を廃止することを決めた。

この日は、伊那市が声をかけた各種団体の代表など30人が集まり、来年の伊那まつりをどのような祭りにしていくかを検討。その中で、これまで企画会議のメンバーと公募の市民により組織してきたやる気会議の存続についても話し合った。

やる気会議はこれまで、ローメン横丁や手作りあんどんの設置、打ち水大作戦などを提案、実現してきた。

しかし、公募のメンバーが集まらなくなったことや、マンネリ化していることなどから廃止することになった。

会では「やる気会議は一定の役割を果した」「必要があればまた同じような組織を立ち上げればよい」といった意見が出た。

伊那まつり企画会議では、次回、来年の祭りのテーマやキャッチフレーズなどについて話し合う。なお伊那まつりは、来年8月1日、2日に実施される予定。 -

大芝の湯200万人達成

南箕輪村大芝高原の大芝の湯は17日夜、入場者200万人を達成した。

200万人目となったのは、南箕輪村田畑の中島真由美さん。前後の199万9999人目は辰野町の伊与田智仁さん、200万1人目は伊那市の中城路子さんだった。

3人には、唐木一直村長から、大芝の湯回数券やボディソープ、大芝高原味工房の商品セットが贈られた。

中島さんは、大芝の湯を週3回利用していて、特にサウナが気に入っているという。

唐木村長は「今後も大勢の方に利用してもらえるよう、職員一同気持ちよくお迎えしたい」と話した。

大芝の湯は、1日平均951人の利用があり、2002年5月1日のオープンから6年9カ月で200万人を達成した。 -

南箕輪村南部保育園で古代米もちつき

南箕輪村南部保育園の園児は18日、地域から寄付してもらった古代米のもち米を使って、もちつきをした。

年長、年中のおよそ50人が、10キロのもち米をついた。

使ったもち米は、南箕輪村南殿の唐木義秋さんから寄付された緑米と呼ばれる古代米の品種で、一般的なもち米に比べ白く、柔らかいもちになるという。

子ども達は二人ずつ杵を持って、保育士のかけ声に合わせてもちをついていた。

つきあがると子どもたちは、招待した唐木さんの家族や、日ごろお世話になっている地域の人たちと一緒に、きなこやあんこなどをまぶしたもちを味わった。

義秋さんの妻、妙子さんは、「食の安全が心配される時代。子ども達に地元産の安心・安全なもちを食べてもらいたい」と話していた。 -

イエメンに旅立つ青年海外協力隊員の村田愛美さん表敬訪問

来年1月に中東のイエメンへ青年海外協力隊の体育指導員として派遣される伊那市出身の村田愛美さんが15日、伊那市の小坂樫男市長を表敬訪問した。

村田さんが派遣されるイエメンでは、宗教上の理由から女性への体育教育が十分に行われてこなかった。

そのため、村田さんは現地で女性への体育教育普及に取り組む。

村田さんは、「ずっとバスケットボールをしてきたので、イエメンでもバスケットボールをしたい。文化の違いなどもあると思うが、いろいろな経験を積んで、それを帰国してからの活動に反映させていきたい」と話していた。

村田さんは来年1月5日にイエメンへと出発し、2年間、現地で活動する予定。 -

インフルエンザ県内流行の兆し

長野県の感染症情報によると、県内のインフルエンザ患者の届出が増え、流行の兆しが見られるという。

県では、今後さらに感染が広がると見ていて、手洗い、うがいなどの予防に努めるよう呼びかけている。 -

国道県道夜間特別パトロール

道路に取り付けられている照明設備などを点検する夜間特別パトロールが16日、伊那市で行われた。

年末年始に向け交通量の増加が予想されることから、交通事故防止などを目的に伊那建設事務所が実施した。

この日は職員18人が3つのグループにわかれて、管内の国道153号など29路線、944カ所を点検した。

パトロールでは道路沿いの照明が切れていないか、また道路標識、反射板などの設置状況などを確認していた。

今回のパトロールで82個の照明が切れていることが確認されたため、伊那建設事務所では年内に電球の交換や修理を行うことにしている。 -

漆戸醸造で女子大生が研修

伊那市の漆戸醸造で、東京農業大学の学生が酒づくりについて学んでいる。

酒づくりを学んでいるのは、東京農業大学応用生物科学部、醸造科学科3年の渡辺瞳さんと松本早央里さんの2人。この日は2人は米と麹、水をまぜる、仕込み作業をお行った。

実習は酒づくりの現場を知ることで、実情を学び今後の学習に役立てようと東京農業大学が全国の醸造所でおこなっているもの。漆戸醸造の正彦社長は東京農大の卒業生ということで、研修生の受け入れをしている。

酒づくりは今が最盛期ということで力のいる作業に汗を流していた。

実習は26日までで、その間学生らは酒づくりについての工程を学ぶほか、製品の袋づめ、販売なども予定している。 -

第1回みのわ祭り実行委員会

箕輪町のみのわ祭り実行委員会が16日夜開かれ、来年のみのわまつりについて意見を交わした。

祭りの活性化を目指そうと今年のみのわ祭りから、民間と行政が協働で祭りを運営しており、今年も公募により集まった各種団体や一般など26人が、来年の祭りに向け準備を進める。

また、今年はよりよい祭りを目指そうと例年より4カ月早く実行委員会を発足。第1回の実行委員会では、役員の選出があり、今年の祭りの会長を務めたみのわ手筒会会長の唐澤修一さんを再任した。

唐澤さんは「みなさんと一緒に2009年のみのわ祭りが成功できるよう努力していきたい」と語った。

2009みのわ祭りは来年7月25日(土)に国道153号バイパスで実施する。

今後は2008年のまつりの反省を踏まえ組織や花火。 警備体制等について検討していく。 -

伊那図書館でクリスマスリースづくり

伊那市の伊那図書館で14日、大人から子どもまで20人ほどが参加し、クリスマス用のリース作りが行われた。

この講座は、伊那図書館にある大きなツリーを飾るときに切った枝を有効利用しようと企画。講師は、伊那図書館の平賀研也館長が務めた。

参加者は、枝を丸い形にしたあと、リボンや松ぼっくり、また、家から持ってきた飾りなどを使い、思い思いにリースをデザインした。

ある参加者は「初めてリース作りに挑戦しました。なかなか思うようにできないけれど、とても楽しかったです。」と話していた。 -

留学生との交流パーティー

日本に来ている留学生と交流を深めるパーティーが14日、伊那市東春近の春近郷ふれ愛館であった。留学生を受け入れている家庭や、学校の生徒など100人ほどが集まり、交流を深めた。

交流会は、高校生の交換留学を支援しているAFS(エイエフエス)南信支部が開いたもので、フィリピンやスウェーデンなどから17人の留学生が参加した。

留学生による自己紹介のあと、音楽などの発表があり、タイ出身のボングコット・スィリニランドさんは、お客様を歓迎するタイの踊りを披露した。

参加者は、珍しい踊りや衣装に見入っていた。 -

留学生との交流パーティー

日本に来ている留学生と交流を深めるパーティーが、14日、伊那市東春近の春近郷ふれ愛館で開かれた。

会場には、留学生を受け入れている家庭や、学校の生徒など100人ほどが集まった。

交流会は、高校生の交換留学を支援しているAFS南信支部が開いたもので、フィリピンやスウェーデンなどから17人の留学生が参加した。

交流会では、留学生による自己紹介のあと、音楽などの発表があった。

タイ出身のボングコット・スィリニランドさんは、客を歓迎するタイの踊りを披露した。

参加者は、珍しい踊りや衣装に見入っていました。

32/(火)