-

7日朝は七草がゆ

○…7日朝、無病息災を願って七草がゆを食べる。新年のごちそうで弱った胃をいたわり、七草を食べて栄養バランスを整える昔からの知恵。

伊那市荒井区の加藤スーパーでも「七草がゆセット」を販売=写真。買い求める人は40縲・0代が多く、6、7日に分かれるという。キャベツなど野菜の価格は高めだが、七草は昨年と同じ。

七草はセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、スズシロ(ダイコン)を指す。 -

出初式8日に

駒ケ根市消防団(小平佳司団長)は8日午後2時30分に出初式を文化会館で行う。式典に先立って駅北公園で子どもたちと交流後、午後1時40分に分列行進を開始し、すずらん通りで中原正純市長らの観閲を受ける。今年は初の試みとして行進に団員の子供たち約80人が加わり、パレードに花を添える。

表彰を受けるのは次の皆さん。

◇県消防協会長表彰▽退職者感謝状=前副団長・米山弘▽功労章=分団長・松井和彦、副分団長・佐藤和樹、部長・福澤修、井口幸一▽努力章=分団長・堀田良邦、副分団長・福澤智也、部長・久保田博昭、中嶋健作、原浩則▽精績章=副分団長・北原晋也、山本郁勇、田中良英、湯澤英喜、萩原道彦、部長・小松晃、木下直幸▽技術章=分団長・小澤敏樹、下平武史、部長・宮脇勝、福澤源吾▽精勤章=部長・倉田義裕、倉田卓哉、北澤隆、班長・唐澤裕二、久保田仁、山本茂樹、小原健一、三ツ井康成、渋谷克希、亀山剛、戸枝昭人、北澤文彦、平沢勝也、佐野秀一、北原政明、池上耕史、林智久、藤澤俊幸、堀内英樹、下平利博、湯澤曽門、団員・松下栄治、伊藤明穂、藤井茂

◇上伊那消防協会長表彰▽分団優秀章=2分団、3分団▽分団無火災章=1分団▽功労章=班長・春日浩一、松村洋司、春日英樹、団員・井上直、下平徹▽精勤章=班長・気賀澤幸作、大島晴仁、伊藤匡、小原徹史、北原義伸、神崎太一、山田盟、池上仁司、小松賢一、菅沼聡、和田明浩、上山和則、菅沼裕一、下島健一、林芳郎、木下健一、竹村英樹、下島健、伊藤修、福澤正宏、渋谷豊彦、団員・山田一興、吉瀬泰安、宮下伸二

◇駒ケ根市長表彰▽15年勤続章=分団長・河合信明、下平武史、部長・木下直幸、班長・木下雄一、下平昇、団員・所河輝男、北原真一▽10年勤続章=部長・倉田卓哉、班長・春日浩一、北村弥浩、山本茂樹、小林要介、中谷貴宏、伊藤匡、土屋勇治、吉瀬哲郎、池上仁司、平沢勝也、下島篤、小松賢一、菅沼聡、小澤伸一、小出徳一、北原伸一、木下健一、団員・遠山秀明、矢崎貴紀、長野寛隆、村澤秀樹、原孝之、木下正士、山田和男、唐木一樹、桐山大、小澤学、山本哲広、寺平秀樹、下島武志、森和広、吉瀬誠、田村真、木下務、木下優也、下島右文、下平広明、竹村俊文、小林泰徳、滝澤晴章、中村圭司、赤須潤一、福澤直樹、林賢英▽5年勤続章=班長・木村裕希、団員・福澤昌平、小松裕、西澤洋、大嶋健一、小松原浩司、北澤陽一、北林賢司、小原賢、中村浩太、杉山真之介、新井祐治、金村寛一、木下知也、横山渉、吉村良、気賀澤誠、原純也、幸村康弘、中嶋英貴、大前勉、堀内徹也、小松正樹、下村隆幸、戸枝健司、中原誠志、小林哲也、戸枝明洋、田中久詞、竹村友秀、竹村淳、林俊彦、北澤直樹、竹村健一、春日達弥、木下敏、山岸義人、湯澤幸世、森田利貞、今井正志、下平晃純▽永年無火災区=赤穂中割、北割二、小町屋、中山、中曽倉、本曽倉▽1カ年無火災区=南割、赤穂中割、北割二、北割一、小町屋、上赤須、下平、町一、町二、上穂町、吉瀬、永見山、菅沼、下割、中沢中割、上割、中山、中曽倉、本曽倉、原、南入、東伊那▽市長感謝状=トーハツ駒ケ根工場、駒ケ根電化、信濃屋自動車販売(ホンダプリモ駒ケ根)

◇駒ケ根市消防団長表彰▽無火災分団章=1分団、5分団▽操法功労章=班長・佐藤年彦、団員・大嶋健一、小松原浩司、下平新、新山真史、小原誠、雨宮嘉宏、北澤丈夫、小林晃宏、宮澤敏、気賀澤治典、佐々木浩人、馬場由貴、池上弘志、小池勝、竹村健一、竹村大輔、春上聡、福澤勝明、伊藤俊二、森田利貞▽特科勤続章=団員・北林賢司、新井祐治、横山渉、吉村良、小林克彦、下村隆幸、中原誠志、春日達弥 -

女性海外研修の帰国報告

伊那市の女性海外研修に参加した主婦春日幸子さん(58)=西春近=が6日、市役所を訪れ、小坂市長に帰国報告した。視察時の写真を見せながら、福祉国家デンマークの現状を話した。

研修は昨年10月25日縲・1月3日の10日間で、高齢者や身障者住宅、女性保護センターなどを訪問。

春日さんは「国民が所得税50%、消費税25%を認めていることにすごいと感じた。税金の4分の1が福祉に充てられ、医者にかかるのは無料。18歳までの教育費も無料だった」と説明した。また「高齢者住宅などは街並みの一角にあり、住民に受け入れられている。中も施設という雰囲気がしなかった。利用者が住んでいた環境のまま生活できることを知ってもらいたい」と語った。

研修の様子は、市報「いな」3月号で紹介する。

研修は95年に男女共同参画計画推進事業の一環として始まったもので、今回で11年目を数えた。市が費用の一部を助成している。 -

伊那の最低気温-11.9℃

○…「小寒」を過ぎ、6日の伊那の最低気温はマイナス11.9度。平年値のマイナス5.1度に比べ、冷え込んだ。飯田測候所によると、13日までの気温は寒気の影響で平年より低い。しばらく寒い日が続きそうだ。

市内のあちこちで「今日は一段と冷えるね」と寒さが話題に挙がった。

自転車の利用者は「耳が痛い」と話し、手袋や帽子は必需品のよう。

「バスに乗り遅れると、外で待っていられない。お店に入って温かいものでも食べないと」と話す年配の男性もいた。

信号待ちでは、地域住民らはあまりの寒さに足踏みする光景もあった。 -

安全の地域づくり決意新たに

伊那市の美篶交通安全協会(矢島要治会長)などが主催する恒例の同地区安全祈願祭が6日、美篶公民館であった。40年以上続く市内で唯一の安全祈願祭に、地区の安協、区長会、青少年育成会、消防団など80人以上が参加した。

神事の後、美篶各種団体協議会の赤羽要会長は、国内外で悲惨な事件や自然災害が発生しているとし、「同じ時代、社会で生活しているかぎり、地域に災害などがいつ発生するか分からない。地域全体の和を広げ、お互いに助け合い安全に暮らせる地域づくりの維持を心がけたい」と祭文した。

昨年、広島と栃木の両県で発生した女児殺害を受け、伊那署生活安全課の西澤忠篤課長らが、児童たちの登下校時などの安全対策について講話した。

西澤課長は、昨年の管内の声かけ事案数は26件(うち児童の被害は19件)と報告。美篶については被害が出ていないが、「犯罪者にプレッシャーを与えるよう、地域で安心安全なまちづくりに取り組むことが最大の対策」と、自主防犯意識の高揚を呼びかけた。 -

放火が前年比6件増

伊那消防組合は05年に管内で発生した火災状況をまとめた。火災件数は92件(前年比18件増)で、死者は8人(同6人増)、負傷者は5人(同4人減)、被害総額は1億4425万2千円(同4719万4千円増)。火災原因のなかで最も増加した「放火・放火の疑い」は、前年に比べて6件増の15件だった。

内訳は「建物」が45件(同10件増)、「林野」が6件(同1件減)、「車両」が6件(同1件減)、「その他(廃材・土手焼き)」が35件(10件増)。焼損面積は、建物が3023平方メートル、林野は115アール、車両は6台。焼損棟数は全焼が22棟など合計59棟で30世帯、97人が被災した。

原因は、「放火・放火の疑い」(15件)、「たき火」(11件)、「枯れ草焼き」(9件)、「コンロ・てんぷら火災」(8件)の順で多い。

市町村別の火災発生数は、伊那市43件、南箕輪村18件、箕輪町14件、辰野町10件、高遠町6件、長谷村1件だった。

同消防組合によると、全国的に火災原因は放火、たばこ、コンロなどが増加しているという。「家の周りに燃えやすい物を置かないことや、隣近所での声掛けなど、放火のしにくい環境づくりを心がけてほしい」と呼びかけている。 -

耐震改修、診断を再PR

宮田村が03年度から行なっている一般住宅の耐震改修補助を使って、昨年1年間で2戸が改修補強工事をしたことが、村産業建設課のまとめで分かった。しかし、改修が必要な住宅は潜在的に数多くあるとみられ、近く村は耐震診断の受診を呼びかけるチラシを村内全戸に配布する予定だ。

耐震診断、耐震改修の補助は、1981年5月までに建てられた一般住宅が対象。

村内では約1500戸が対象とみられ、診断は国や県、村の全額補助により無料。改修も120万円を限度に半額まで補助している。

家の持ち主が調査する自己診断を実施したのは80戸。そのうち41戸は専門家の耐震診断士が調べ、23戸は補強が必要と診断された。

しかし、実際に補強を行なった住宅は昨年の2戸を含めてもわずかに3戸。

村産業建設課は「たとえ補助があっても経済的な面や家が古くなっていることから、二の足を踏んでいるケースが多いのでは」とみている。

村は今後診断や補強の周知徹底を図る考え。新年度は耐震診断士が外観から危険具合を判断する「簡易判断」を70戸、内部構造などより詳しく調べる「精密診断」を30戸、耐震改修を1戸見込んでいる。 -

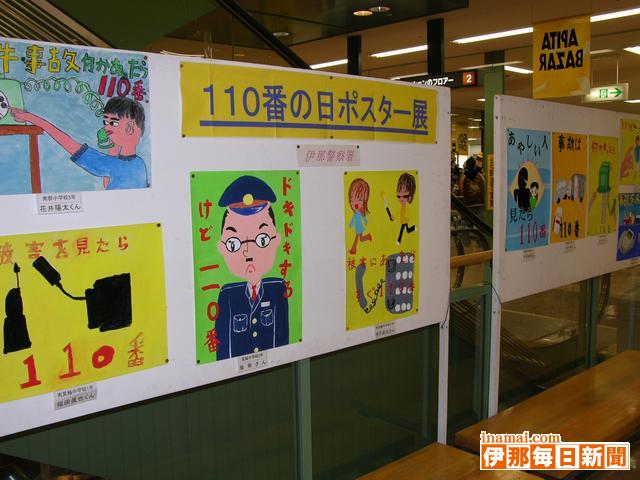

1月10日は「110番の日」

伊那署は「110番の日」(1月10日)の一環行事として、110番に関するポスター展を10日まで、伊那市西町区のアピタ伊那店2階エレベーターホールで開いている。

同署管内の小・中学校から応募のあった17作品を展示。事故や事件、怪しい人を見たら110番まで竏窒ニ訴える標語の作品が多く、ポスターの色も赤や黄色など印象的な彩りで、買い物客の目を引いている。

「ドキドキするけど110番」の標語で警察官の絵を画面いっぱいに描いた作品や、「いたずら電話は止めよう」「この番号を忘れない」など、子どもの目線から考えた工夫あるポスターが多数並んでいる。 -

貴重な未公開収蔵品も展示

高遠町東高遠の町立高遠歴史博物館(北原紀孝館長)は、新たに大型展示ケースを2台設置し、併せて展示物の大幅な配置換えをした。

ケースは、高さ2メートル40センチ、幅6メートル60センチ、奥行き95センチで、し切りのない2階の第2、第3展示室中央に背中合わせに設置した。

第2展示室は、進徳館の基盤を築いた砲術家の坂本天山や、進徳館を設立した中村元起、「五聖像」などを1階展示室から移し、進徳館コーナーとして充実させた。第3展示室には、これまで公開していなかった伊那市の長桂寺に墓がある熊本の南画家・佐々布篁石のびょうぶ「四季泉水図」(1880年)や戸袋などを展示した。

1階は、入口に現・河南と長藤の両地区に洪積世人が移住した紀元前3万年(旧石器)から河南村が編入合併した1964(昭和39)年までの町と国内の歴史を記した年表を設け、高遠藩主・保科正之、鳥居家、内藤家と時代を追うように展示物を配置した。

「被害状況が図として残っているのは珍しい」(北原館長)1726年7月に発生した大地震によって破損した石垣や土塀など、高遠城の被害状況を幕府老中に届け出たとされる図面の写しや、江戸時代の火事場の正装といった展示することが少なかった収蔵品も並べた。

北原館長は「見やすく、理解しやすい配置換えができた」と話している。 -

警察犬委嘱

警察犬として働く2頭の犬への嘱託書交付式が4日、駒ケ根警察署で行われた。委嘱を受けたのは共にジャーマン・シェパードのペガ・フォン・トーキョウシゲル号(6歳、メス)とフローレンス・フォン・ミナトツネイシ号(4歳、メス)。ペガを連れて警察署を訪れた飼い主の田中京子さん=駒ケ根市下平=に向山静雄署長が県警本部長名の嘱託書を手渡した=写真。田中さんは「ペガは少し神経質だが、しっかりした犬。頑張って捜査の役に立ってほしい」と話している。委嘱期間は12月31日までの1年間で、1年ごとに更新される。

警察犬は現在県下で28頭いる。パトロールや犯人襲撃などの警戒業務や足跡追求などに活躍している。 -

南箕輪村・元旦初走りイベント

初日の出の中を走りながら、新年の空気を感じよう竏窒ニ、「元旦!初日の出・初走りイベント」が南箕輪村であった。子どもから大人まで、約60人が村役場正面駐車場からスタートし、新たな年明けを全身で感じた。

村の教育委員会と体育指導委員の主催する恒例のイベント。昨年は雪で中止になったため、2年ぶりの開催となった。

1キロコースと3キロコースがあり、それぞれのコンディションに合わせて村内を走った。

池田友美さんは、長男の翔太君、長女の綾香ちゃんの3人で初参加。昨年小学校に入学した綾香ちゃんが、学校の授業を通してマラソンを好きになったことをきっかけに、参加を決めたという。

準備体操をした後、合図と共に一斉にスタートした参加者たちは、早朝の村内を軽快に走り抜けた。

太鼓グループ「楽鼓」によるレセプション演奏もあり、参加者を楽しませていた。 -

正月に新たな門出 祝い、責任再確認

南箕輪村の成人式が3日、村民センターであり、該当者186人(男性94人、女性92人)のうち、108人が出席した。スーツや晴れ着に身を包んだ新成人たちは、久しぶりに合う友人との再会を喜び、大人としての新たな門出を祝った。

式典で唐木一直村長は「今年の成人式は自立に向けて歩み出す年。村づくりをどうしたらよいか、住みよいと感じる村づくりの話し合いに、積極的に参加していってほしい」と式辞を述べた。

成人者を代表して専門学生の中山理美さんが「社会人の一員として、責任ある行動をとりたい。こうして成人式を迎えられ、温かく見守ってくれた家族、厳しく育ててくれた先生、支えてくれた地域の皆さんに感謝したい」と謝辞を述べた。

大学生の伊藤亮介さんは「近年悲しい話が多い世の中。今の自分には何もできないが、さまざまな出来事に関心を持ち、人としてかかわることが成人の仲間入りだと思う」と意見発表した。 -

長谷村成人式

長谷村成人式が1日、村公民館であった。新成人22人が出席。新たな門出を喜びつつ、「長谷村」としては最後の成人式となることを惜しみあった。

宮下村長は「80年の人生のうち20年を終わろうとしている皆さんは今後、義務を伴う責任を果たしていく必要もある。長谷村は31年の歴史を閉じるが、長谷という名は伊那市長谷として残り、長谷の雄大な自然も変わらない。苦しい時などに故郷を思い出し、どんな時でも励ましてくれるものであることを知ってほしい」と新成人に訴えた。

新成人代表の伊藤真悟さんは「これからの人生、一人ひとりが責任を持った行動をしていきたい」と新たな決意を述べた。

中学校時代の教諭小林智さんによる記念講演もあり、昔懐かしい恩師や友人に会えた喜びにも浸っていた。 -

南箕輪村 新成人に聞く

南箕輪村は(1)成人になって思うこと(2)大人になって最もしてみたいと思うこと(3)自分たちの住んでいる地域(村)をどう思うか(4)自立を選んだ村が今後良くなるにはどうすればいいと思うか(5)隣の伊那市と高遠町、長谷村との合併(3月)をどう思うか(6)権兵衛トンネルが2月4日に開通するが、どう思うか(7)自分たちの住んでいる地域と木曽との新しい関係に何を期待するか竏秩B

◆(1)投票権を得た(2)株をやってみたい(3)これからも発展していくいい村(4)もっと周りに出せれる産業(特産)を育てる(5)他の市町村の財政難を負担しないとなので南箕輪村は合併しなくてよかった(6)これでもっと村が大きくなればよい(7)2つの地域とも大きく発展できれば。新しい産業も生まれそう(前澤貴仁さん・東京都・大学生)

◆(1)お酒が飲めること(2)お酒をいっぱい飲みたい(3)きれいで豊かで誇れる村(4)このままでよい(5)周りに出せる産業をつくる(6)木曽谷と近くなってよい(7)共に大きく発展できれば(福澤健治さん・東京都・アニメーター)

◆(1)何もない(2)選挙にいってみたい(3)お金持ちの村(4)難しい問題(5)村を愛しているので合併はだめ(6)交通が便利になる(7)交流(清水亮さん・北殿・会社員)

◆(1)大人の仲間入りができた(2)選挙にいきたい(3)素晴らしい村(4)まだ未熟なので思いつかない(5)村が好きなので合併はだめ(6)いろんな面で便利になる(7)木曽との交流(赤羽隼さん・長野市・短大生)

◆(1)お酒が堂々と飲める(2)選挙にいきたい(3)人柄など温かい村(4)村民の一体化(5)村を愛しているので合併はよくない(6)村が栄えれば(7)人との交流(関戸健一さん・東京都・専門学生)

◆(1)自己責任の世界になったと強く感じる(2)投票(3)最近、活気が出てきて年々よくなっている(4)村民の意見を尊重していくこと(5)周りに流されてる空気があったので仕方がない(6)人の出入りがでて、ますます活気がでれば(7)いい意味で、新しいことができることに期待(山崎さおりさん・南殿出身・大学生)

◆(1)いろいろな責任を問われるのでまっとうしたい(2)友達との付き合い(3)自然がたくさんありとてもよい(4)これからも自然を残してほしい(5)昔からあったものが失われるのはちょっとさみしい(6)知らなかった(7)人との交流がもてれば(匿名希望女性・久保出身・大学生)

◆(1)自分の行動に責任をもつ(2)会社で頼られる人間になりたい(3)近所付き合いがよい仲良しの村。空気もおいしいし、星もきれい(4)他の市町村と協力しながら、自立した村を発展させていければ(5)一つになることで皆が景気よくなればよい(6)交通が便利になること(7)お互いの地域のよいところを取り入れながら交流が広がれば(中山理美さん・東京都・専門学生)

◆(1)気持ちは変らない。お酒が飲める(2)10代でできなかったいろいろな挑戦を果したい(3)自然豊かな村(4)人を思いやれる村民が増えればよい(5)いいと思う(6)近くなってよい(7)お互いに自然を大切にすること(春日早紀さん・神子柴・会社員)

◆(1)今年から働くので責任を感じる(2)人に役立ちたい(3)危険の少ない安心して暮らせる村(4)若い人たちが引っ張っていく(5)それぞれが考えて合併したのでよいと思う(6)交流が深まれば(7)それぞれの文化が深まること(清水知世さん・神子柴・短大生) -

恩徳寺で加持祈祷盛ん

南箕輪村沢尻の伊那成田山・恩徳寺で、新年の加持祈祷が盛んだ。例年にない寒さにもかかわらず、大晦日の除夜の鐘、元旦の大護摩で賑わった同寺では、2日以降も信者や地元企業が、厄除け・社運隆盛・商売繁盛・交通安全などを願って祈祷を受けている。

4日も市内の建設会社が有志を募って30人ほどで参詣。林宥音住職が真言密教の教えにそって、同寺の本尊・不動明王の前で護摩木という特別の薪を焚き、燃え上がる炎の前で、弘法大師・空海から伝わる真言を唱えた。

三が日は信者などの個人の祈祷が多く、企業などが仕事を始める4日から、企業・商店などが多くなると言う。

真言密教に伝わる「加持祈祷」の「加」とは本尊が信者に心をかけてくれることをいい、「持」とはそれを受け止める信者の信心をいう。儀式を執り行う住職は導師と呼ばれ、本尊・信者・導師の三者が一体になることを念ずるそうだ。

加持祈祷を終えた林住職は、「06年はぜひ、戦争のない平和な年になってほしい。その思いを毎回込めて祈祷しています」と話した。 -

正月に新たな門出祝い、責任再確認

高遠町の成人式が2日、高遠さくらホテルであった。今春、伊那市・長谷村との合併を控えるため、「高遠町」としては最後となった成人式は雪に見舞われたが、新成人63人(男28、女35)のうち、53人が顔をそろえた。男性はスーツ、女性は華やかな振りそで姿で式に臨み、関係者から祝福を受け、人生の新たな門出を祝った。

伊東義人町長は「新市のまちづくりは若い力が必要となる。町の将来像を真剣に描いてもらいたい。国民の一人としての大きな責任と自覚をもち、希望に満ちた人生を歩んでほしい」と式辞。新成人を代表して北原教裕さんが「歴史と伝統ある郷土に誇りをもち、飛躍の糧にしていきたい」と謝辞を述べた。

意見発表で、美容師を目指す小岩井望央さんが「決して楽な道ではないが、与えられたことだけでなく、自分で考え行動し、希望の道にまっすぐ進んでいきたい」、看護専門学校に通う矢沢翠さんは「知識と技術を向上させ、いつの日か町に帰って、地域の医療にかかわっていきたい」とそれぞれ現況と決意を述べた。

祝賀会で、ビールやジュースで乾杯。記念撮影をしたり、会話を楽しみ、友との再会を喜んでいた。 -

新年記者室

今年は戌年。犬はいい、わが家にも2匹いるが、夫よりも子供よりも言葉を掛け、なでたり、なめられている。犬は古代より人間の良き友達。いつも身近にいる動物で、良くも悪くも犬に関することわざは多い。「犬も歩けば棒に当る」私が歩いてもネタに当らず、石につまづいて転ぶ位が関の山。「犬は3日飼えば3年恩を忘れない」。8年飼っているが、恩返しをしてもらった覚えはない。しかも、ほえるし、ふざけて噛む「飼犬に手を噛まれる」とはこの事。今年は「犬1代狸1匹」の幸運に恵まれ、「犬も朋輩、鷹も朋輩」のように仲間と仲良く、「喪家の狗(いぬ)」とか老「犬の遠吠え」などと言われないように、子犬のように、ころころと丈夫に暮らしたい(大口国江)

-

【新春記者室】事実の陰の喜怒哀楽

新聞には事件や事故のように起きた出来事を淡々と並べただけの記事も多い。事実の報道は新聞の義務ではあるが、無味乾燥な記事ばかりでは読者もつまらないだろう。自分でも書いていて嫌になる。明るい話題をお知らせしたいと常々思ってはいるのだが、思わずほほ笑みが漏れるような心温まる記事というものはなかなか書けないものだ。事実を写真のように鋭く切り取る報道姿勢は新聞に欠かせないものだが反面、輪郭があいまいに見えつつも本質を的確にとらえた印象派絵画のように温かみを感じる記事もまた必要だ。共通しているのは、どんな出来事にも必ず人間がかかわっているという点。事実の陰に隠れた人間の喜怒哀楽をこそ今年は描き出したいものだ。(白鳥記者)

-

【年男年女】南箕輪村南部小学校用務員

黒沢一二三さん(71)

用務員を務めて3年。村教育委員会や役場、図書館、郵便局、金融機関などを一回りするのが日課。校舎は開校10年と新しいため、主な仕事は外の環境整備。土手が大きいので夏場の草刈りなど大変な作業もあるが、クラブ活動では児童と一緒に野球や卓球をした。「楽しいね。自分がうんと若くなったようで…」。児童とふれあう楽しみがある。

「運動は好きだね」。若いころは野球。社会人になって卓球を始め、現在、村の卓球クラブとラージボールのクラブに所属。「何十年とやってるけど、ちっとも上手にならない」と笑うが、冬期間は練習に通う。

ゴルフもしていたが、昨年、南箕輪わくわくクラブに入り、マレットゴルフを始めた。用務員の仕事を終えて大芝のマレットゴルフ場へ。約1時間プレーする。隔週土曜日のレッスンにも通った。

今年は「一期一会。人との出会いを大事に。去年、胃の手術をしたから、健康第一で過ごしたい」という。 -

【新春記者室】“協働”の行方

06年度南箕輪村予算編成方針の重点事項に「むらづくり委員会の推進」がある。04年11月に委員会を設置し、協働のむらづくりに取り組んでいるが、村や委員会と、住民の間に温度差が生じてきているように感じる。

昨秋の「むらづくり講演会」。講師は“協働”の意味を「政府と市民らが一緒に決めたことを協力して一緒に行う」と説明。義務ではなく権利として一緒に-である。

自立を選択した自治体で声高に叫ばれる“協働”。しかし、合併か自立かの論議が決着し月日が経つと、住民の意識は次第に薄れるもの。新たな年に、委員会の推進と併せ、住民、委員会、村の一層の“協働”の関係づくりが大切に思える。住民の気持ちが遠ざかる前に。(村上裕子) -

【新春記者室】全力でスタートを切る

昨年の11月20日、県縦断駅伝大会で上伊那チームが3年ぶりの総合優勝を手にした。

上伊那の沿道は、他の地域と比べても多くの観客が集まっていた。地域に根付く・ス駅伝熱・スを確認した瞬間だった。大会を終えた選手らに話を聞くと「走っているときの応援が励みになった」との感想が多かった。誰かに支えられ、期待に応えられる喜びの意味が少し分かった気がした。 伊那毎日新聞社も50年間、地域に愛されて走ってきた。特に地域紙というのは記者と住民との距離は身近で、「この前の取材ありがとう」との一言に励まされることは多い。

新年を迎え新たなスタートラインに着く。自分への・ス甘え・スは捨てて、周囲の期待に応えられるよう全力で走り出そう(布袋記者) -

【年男年女】伊那市駅前交番所巡査 森下千史さん(23)

「テレビドラマの踊る大捜査線に出てくる女性警官のようなイメージ。警察官の仕事って男女平等で、女性でもバリバリ働けるところがすてき」と、ハキハキとした口調。

松本市生まれの一人っ子。山梨県の大学で法学を学び、「法律も使えて、体を動かせる仕事」に就こうと、04年10月採用に合格。県警察学校で半年間、心身共に鍛えた後、伊那署に配属された。

交番の仕事は交通事故、万引き、道案内など、「毎日色んな事件が起きて同じ日はない」というくらい大忙し。しかし、地域住民とふれあう機会も多く、相談に訪れた人からの感謝の言葉も身近でうれしいという。

「形式的には1人前の警察官と言われますが、まだまだ未熟で半人前です。ようやく仕事もほんの少し分かってきた状態。今年は私にしかできない、任せてもらえる仕事をしたい」と、少し照れ笑いで意気込みを語る。

趣味はドライブと温泉巡り。伊那署管内の日帰り温泉施設は制覇し、銭湯にもいくというおふろ好き。 -

【新春記者室】日常に埋もれた大切な意味の見直しを

冬は閑散とするが、正月は別。門松や生け花で世間は華やぎ、新年の喜びがあふれる。

しかし、生け花を習わない女性が増加したことに伴い、正月に花を生ける家庭も減少しているという。

確かに現代女性の関心事と比べ、生け花の実用性は低いかもしれない。しかし、生け花やお茶など「もてなし文化」を引き継いできた日本女性は「人を喜ばせる」ための、ささやかな心配りや優しさも大切に引き継いできたのだと思う。そんな伝統が、実用性の陰に隠れてしまうのは切ない。

習慣化・日常化する中で、大切な思いが忘れられがちな出来事はたくさんある。だからこそ「どうしてそれが生まれたのか」に目を向け、大切な思いを伝えていきたい。 -

【年男年女】上伊那圏域障害者総合支援センター療育コーディネーター

駒ヶ根市下平 小宮山紀道さん(47)

人間相手の仕事だから思いの行き違いがないようにしなくてはならないのは大変。でも、それぞれの個性があるのは面白い竏秩B

長野市から伊那市へ赴任して3年。知的障害などを持つ子ども、保護者の不安や悩みと向き合い、子育て支援をしている。

本当は自分が思っている以上に高い能力があり、一人暮らしもできるのに、施設で暮らすことを望む人もいる。「あなたの人生もっと開けているよ」ということを伝えたい竏秩B地域での生活支援を進めるのにはそんな思いがある。

障害者の地域移行は進んでいる。しかし実際には、知的、精神障害者が、自分の声を外へ発信していくことは難しく、本当に地域の中で主体的に暮らせているかは疑問。だからこそ自分たちがその声を拾い、外へと伝える手助けをすることも必要竏窒サう感じている。

「障害を持った人でも普通に働いたり生活でき、手の届かないところだけ支援する。そんな社会になってほしい」。 -

【新年記者室】隠れたドラマを発掘する一年に

「元旦イチゴ狩り」は、伊那みはらしいちご園が開園以来続けてきた目玉の一つ。今年も新年から多くの人でにぎわった。

その園を運営する羽広いちご生産組合は昨年、設立10周年を迎え、記念式典を開催。「手探り状態からスタートした。ここまでくるのは大変だったが、もう10年経ったのかとも感じる」と語られる中、涙をぬぐう生産者の姿が印象的だった。

みな農家だったが、イチゴ栽培は初めて。それまでは客商売もしたことがなかったため、接客にも苦労した。時には客から注意されながら試行錯誤を重ねた10年竏秩Bその涙が、この10年にさまざまなドラマがあったことをを物語った。

今年は一つひとつの出来事が秘めた多くのドラマを伝えたい。

(伊藤 愛子) -

【新年特集・年男年女】保育士・秋山栄美さん

地元の高遠高校に通い、諏訪市の県福祉大学を卒業後、中学のころから夢を抱いていた念願の保育士となった。高遠町の第四保育園に1年間勤務し、現在は第一保育園で3歳未満児の担任を務める。

栄美先生竏秩B子どもたちに初めてそう呼ばれ、「くすぐったい感じ」で、うれしさの半面照れ臭かったことをよく覚えている。

「子どもたちの笑顔や日々成長していく姿を見れると、すごく仕事にやりがいを感じるし、幸せな気分になるんですよ」

教育する立場として、悪ふざけをする子どもたちに注意することも大切だが、実はしかることが大の苦手。温厚な性格だけに、注意したつもりでも、子どもたちの心には響かないこともしばしば。

「未満児クラスは複数担任のため、他の先生方との差があってはよくないんです。だから、先生方に注意を受けることもあります」 保育士としての自覚を再認識する。

「保護者に対して、子育てのサポートができるような保育士に成長していきたい」と今後の目標を掲げ、目を輝かせる。 -

井山大さん(23) 中川村

高校卒業後に選んだ仕事は「大工」。「始めたときより、余計おもしろくなってきている。こんないい仕事に出会えてラッキーでした」と話す。

進路を考えたとき、事務職より肉体労働が向いていると土木を職場体験。自分の手で道が出来るおもしろさを知った。教諭の紹介で大工の仕事も見学。アットホームな雰囲気にひかれ、大工の道へ進んだ。

仕事をしながら職業訓練校へ2年間通い、基礎技術を学んだ。自宅の建築、リフォーム、下水道の水回り工事など先輩の補助につく。

これまでかかわった家は10軒以上。完成して窓や床をふき、施主に引き渡す。喜ぶ顔を見ると「やってよかったとうれしくなる」。「仕事があるもんで、ほかのことも回る」と言い切るほど、やりがいを感じている。

仕事柄、さまざまな間取りを見る機会がある。「いつか自分の家を自分で建てたい」と夢を描く。

昨年7月、自身に活を入れるため、空手を始めた。4人暮らし。 -

多目的補助犬を知っていますか?

「多目的補助犬」という言葉を聞いたことがあるだろうか。一般的に「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」など、一つの役割を負い、障害者の生活を手助けする犬を「補助犬」と呼ぶ。普及の促進は今後も一層必要だが、存在自体の認識は高まってきた。

多目的補助犬は、これら補助犬の役割を複数できる訓練犬。しかし、まだ正式な呼び名もなく、一般には知られていない存在。国内で数えるほどしか存在しない。

◇ ◇

宮田村の日本聴導犬協会は、聴導犬と介助犬の仕事ができる多目的補助犬「しろ」の訓練に国内で初めて成功した。「しろ」の訓練は02年、聴覚障害と身体障害を持つ女性の要望から始まった。

一言で補助犬と言っても、支持に従う忠誠心が要求される盲導犬に対し、聴導犬は音を聞き分けて伝える行動力が要求されるように、役割に応じて求められる資質も違う。複数の役割を担う多目的補助犬は、時と場合に応じて行動を選択する必要があるが、それを判断するのは、かなり高度な技術。そのため、能力の高いごく少数の犬しか多目的補助犬にはなれないといえる。

しかし、実際にそれだけの能力がある犬であれば、基礎訓練は順調に進むことも多い。「しろ」の場合も、ほかの犬の訓練を見て、介助訓練を覚えてしまった。

◇ ◇

どんな補助犬にとっても、一番の難関となるのがユーザーとの合同訓練。その原因は、ユーザーの意識にあることが多い。

補助犬は、手放しで安心な生活を提供する存在では決してない。生活を共にするユーザーは、自分の社会的責任において補助犬を守らなければならないため、一人だった時以上に大きな責任が伴う。また、どんなに優秀な補助犬であっても、訓練の継続は必須。犬と根気良く向き合い、一つひとつを共に覚えていかなければ、合同訓練は成功しない。

補助犬との生活は、ユーザーにも相当高い意識を要求する。

◇ ◇

高齢化の進展に伴い、重複障害者が増加する可能性は高く、多目的補助犬へのニーズは確実に高まると考えられる。越えるべきハードルは高い。しかし、普段の生活にも命に関わる多くのリスクを抱える障害者にとって補助犬は、正にかけがえのない存在となっていることも事実。そうした安心感を必要とし、求めようとする人も増加していくだろう。 -

10年後もハッチョウトンボの舞える環境を

推定5千匹のハッチョウトンボと、準絶滅危惧(きぐ)種を含む27種類のトンボの生息が確認された伊那市富県上新山。全国的にも最大の生息規模だという湿地帯で伊那市は、今年3月の完成を目指して遊歩道整備を進めている。「公開する場所」と「保護する場所」を分けることで、観測者の踏み荒らしを防ぎ、生育環境を保護することが目的。しかし、これだけ多種類のトンボや昆虫が観測できることも珍しいため、訪れた人に、これらの貴重な生物を知ってもらえるような配慮もしていく。

「世界最小」といわれるハッチョウトンボの全長は約2センチ。低地の湿原を生息地としている。集落の周辺では開墾や農薬散布などの危険に脅かされることもある。上新山で最も多くのハッチョウトンボが確認された湿地帯は私有地約0・7ヘクタールだが、調査の結果、減反中の田んぼなど、このほかにも約8カ所で生息を確認した。ほかにも生息域が存在する可能性もあり、新山全体に豊かな環境が残されていることがうかがえる。湧き水、丈の低い草などの自然条件が「常時水が流れる環境」「良好な日当たり」といった、ハッチョウトンボの生育条件をつくり上げている。

地元でハッチョウトンボの保護に取り組む「新山山野草等保護育成委員会」(北原重利委員長)は昨年7月、湿地の一部公開に踏み切った。当初は観測者の踏み荒らしを懸念し、公開はしないつもりだった。しかし、公開しなくても見に来る人はおり、むやみな侵入があれば、踏み荒らしを招いてしまう。そこで、整備した一部を部分開放することで、湿地全体の保全を充実させた。

子どもたちにも貴重なトンボを見てもらおう竏窒ニ、夏休み前に整備を終え、7月中旬から開放。土日を中心に家族連れなどが訪れた。

会は今回の遊歩道整備にも、協働参加する。第一の目的は湿地の保全。しかし、今後ハッチョウトンボの観測に訪れた人には、普段はなかなか訪れる機会のない“新山”を知ってもらい「こんな場所もあったんだ」と感じてほしい竏窒サんな願いもある。

木道は隣接する池の中を通して湿原にぬける。環境への影響がないよう、防腐剤は塗布せず、間伐材を利用する。訪れた人にハッチョウトンボの特性を伝えるための木製看板を設置し、生息生物が一目でわかるリーフレットづくりにも取り組む。

立派な看板を付けたが、10年後はいなかったということにならないよう竏窒サんな思いが木道には込められている。 -

【記者室】今年の漢字は「愛」

毎年暮れになると「今年の漢字」が発表される。05年は「愛」だったが「うそ?」と思った読者も多いのでは。この一年の世相を表す言葉としてふさわしいとはどうしても思えない▼全国の8万5千人余りから応募があり約4千票を集めて1位になったというが…。選んだ理由は紀宮様と黒田さんのご成婚、純愛ブーム、愛・地球博の成功、卓球やゴルフのアイちゃんの活躍などだそうだ。愛が足りない年だったから竏窒ニの意見も多かったというがそれを理由にするのはおかしい▼04年は災、03年は虎、02年は帰、01年は戦竏窒ニ続いている。来年こそは明るく、希望のある漢字が当てられる良い年になってほしいと心から願う。今年も1年間ご愛読ありがとうございました。(白鳥記者)

181/(日)