-

みそかそば

暮れも押し迫り31日は大晦日、そば屋さんの書き入れ時-。

飯島町七久保の手打ちそば処とみよし(杉山義男店主)ではこの日、午前5時から打ち始め百人分余のそばを打つ。そば粉に2割のつなぎの小麦粉を混ぜて、粉の芯まで水分がしみるように丁寧に水まわしをする。粉がまとまった後、力を入れてこね、1・2ミリの厚さまで伸ばし、慎重にそば切り包丁で1・2ミリの太さに切りそろえる。

同店は大晦日は午前11時から元旦午前1時まで営業。大晦日恒例の七久保の花火見物の後でも食べられそうだ。

年越しそばはそばのように長く幸福にという縁起とも、金箔師が仕事場に散らばった金

銀の粉を集めるのに、そば粉を用いたことから、金銀をかき集める意味とも言われている -

箕輪町男女協働参画プラン

ダイジェスト版発行

箕輪町は男女共同参画プランのダイジェスト版「共に活き活き 男女共同参画社会の実現を目指して」を発行し、1月の広報と一緒に全戸配布した。

町は、96年3月「人権尊重の町」宣言をし、あらゆる差別のない町を目指している。99年3月には「みのわ女性プラン」を作成。男女が家庭・地域社会・労働の分野の活動に平等な立場で参画し、共に責任を担うことができる社会の実現に向け、推進協議会を通じて行政主導による活動の輪を広げた。

今回、国・県の行動指針や条例との整合性を確認。箕輪町第4次振興計画の中に位置付け、「箕輪町男女共同参画プラン」に名称を改め、具体的な取り組みを要約して全町民の意識高揚と行動の支援に努めようと、町男女共同参画プラン策定委員会が編集し、A4版ダイジェスト版を1万部作った。

「男女共同参画社会のすがた」として▽人権の尊重▽平等な参画機会の確保▽パートナーシップの確立-を挙げ、家庭、学校、地域社会、職場、子育て、介護のそれぞれのすがたを示している。

目標は(1)共に認め合う意識づくり(2)共に担う環境づくり(3)共に築く生活づくり-。目標ごとに取り組みも挙げた。

ダイジェスト版は、カラー印刷で町内在住者によるイラストなども多く使い、見やすく、だれにでも気軽に手に取ってもらえるよう工夫したという。 -

わら細工で冬景色

箕輪町南小河内の大槻博一さん(72)が手作りしたわら細工の「冬景色」が、東箕輪郵便局ロビーに飾られている。

飛騨高山の合掌づくり、雪靴、栄村の雪ん子、わらを保管するために積み上げたものなど、一つひとつ丁寧に作り上げ、綿帽子をかぶった箕輪町のキャラクター「もみじちゃん」も仲間に加えた。

昨年は干支(えと)の12支を作り、同局に届けた。今年は何にしようかと考えた末、田園風景を表現したという。

「米のありがたさ、わらの尊さを感じる」とわら細工にこだわり、わら草履や動物の飾りなどを制作。「ぼけ防止と健康のためにもなる。わら細工が縁で、皆さんがわらを持ってきてくださったり、人とのふれあいがうれしい」と話す。

大槻さんの作品を見るためにわざわざ訪れる人もいて、局は冬の間ずっと飾るという。 -

ブリで年取り

年の瀬が迫り、正月準備で買い物をする人の姿が目立つ。縁起がよいと年取りや正月に食べるブリ。本年は海水温が高いせいか、水揚げ量が少なく、価格は昨年より高いという。

ブリは成長段階に合わせてワカシ(体長20センチ)竏茶Cナダ(40センチ)竏茶純宴T(80センチ)竏茶uリ(1メートル以上)と呼び名が変わることから、出世魚とされる。

宮田村町三区の「スーパーこいち」は、天然もの、養殖もののブリを仕入れ、例年通りの数量を確保した。

天然ものは房総産=千葉県、越前産=福井県=。昨年に比べて価格は3割ほど高く、100グラム500円。

大きさは1尾の半分、切り身、刺し身などを用意しているが、希望に合わせて切ることもできる。

ブリは塩焼き、照り焼きなどの食べ方があるが、板がすを使い、砂糖と塩で味付けしたブリがおいしいという。

店内にある鮮魚販売の対面売り場には、数の子やタコなども豊富にそろっている。 -

インフルエンザの予防急いで

全国的にインフルエンザの出始め時期が早い今シーズンは「流行(りゅこう)の出足は過去5年でもっとも早い」といわれる。伊那保健所管内でも発生件数は毎週増加傾向で、このままいくと昨シーズンより、発生ピークが早まることが予想される。

同保健所管内の8病院から集まる情報によると、今期のインフルエンザ感染者の発見は昨期と比べ1周間早い11月下旬で、出始めの週は11人と、ここ3年間で一番多い。その後の週も10人以上が連続していて、発生ピークは例年とくらべ1カ月ほど早い、1月中旬から下旬を見込む。

今シーズンはA型の香港とソ連の発症数が全国でも多い。インフルエンザ対策として▽うがいと手洗い▽屋外では人ごみをさけ、マスクをする▽部屋の環境を室温20縲・2度、湿度60縲・0%を保つ竏秩Aなど。関係者は「高熱が出るなどの症状が出たらすぐに医療機関で受診を」と呼びかけている。

「クスリのサン・ロード伊那店」では12月に入ってから、かぜくすり関連の商品が売れ出し、例年同期と比べて1・2縲・・3倍の売り上げがあるという。

店長によると、インフルエンザや新型ウイルスなどの報道が多くなり、予防する観点からマスクやうがいクスリ、ビタミン剤などが売れているという。 -

町役場で地上デジタル放送観られます

高遠町が進めているケーブルテレビ(CATV)整備事業で、すでに工事を終えた西高遠地区の光ケーブル網を活用して28日、役場庁舎内に設置しているテレビで地上デジタル波を含むCATVの視聴が可能となった=写真。

伊那ケーブルテレビジョン(ICT)=本社・伊那市、向山公人社長=から、光ケーブル網の機器集約施設である高遠サブヘッドエンドを経由し、西高遠地区へ信号を配信する機器を調整。美ヶ原サテライトから試験放送を開始している地上デジタル放送や、ICTの自主放送などが視聴できるようになった。

CATV整備事業は、昨年度の繰越事業で町の過疎債事業として、町内全域に光ケーブル網を設ける。難視聴対策やブロードバンド通信環境の提供、地域情報格差の是正が目的で、来年1月末に終える。

1月上旬ごろには、藤沢地区から順次、CATVの加入を希望する各戸への引き込み工事を開始。町内全域で視聴可能となるのは3月末を予定している。

ICTの専用チャンネルで文字放送によって行政情報も流れることなどから、町は6、7割の加入を目指しているという。 -

神社準備

伊那市坂下の「坂下神社」で28日、新年を迎えるための準備が行われた。作業に参加した約15人の神社員は、大鳥居やご神木、本殿など4カ所にしめ縄を取り付け、おたき上げや境内の清掃に取り組んだ。

同神社には例年、31日の午後9時ころから二年参りに訪れる人たちが集まり始め、1月1日の午前0時ころからは、近くにある「常円寺」で鐘をついた人が流れてくるため、一時的に大鳥居の外側まで参拝客が並ぶほどにぎわうという。

今年は甘酒、年越しそばを250縲・00食ほど準備する。甘酒は無料配布し、そばは200円程度で販売する予定。当日は、熊手やお守りを販売するテントも並ぶ。 -

元旦配達へ年賀状仕分け

伊那市坂下区の伊那郵便局(藤原良明局長)は元旦の配達に備えて、職員やアルバイトらが年賀状の仕分け作業に追われている。

28日現在、同局が元旦に配布する、年賀はがきの引き受け枚数は32万4千枚。前年の元旦配達枚数は60万4千枚の実績だったが、年々、差し出し人の遅出し傾向に伴い、本年のピークはずれ込み、31日まで作業に追われそうだ。

伊那郵便局では、101人のアルバイトを導入。年賀状を仕分けする内務作業には、女子高校生を中心に60人が、配達を担当する外務作業には、地元高校の野球部などを中心に41人が参加している。

石川紗妃さん(伊那北高校1年)は初めての仕分け作業。「仕分け作業が大変なことが分かったし、配達されるまでの方法が知れてよかった。元旦に年賀状が届いた人の喜ぶ顔が楽しみ」と作業に集中していた。 -

伊那保健所 05年の主な出来事

◇犬のおまわりさん(4月縲・▽「犬のおまわりさん」は、本年6月に動物愛護会上伊那支部員約30人で発足。犬の飼養者が子どもの登下校に合わせて犬と散歩することで、子どもたちのコミュニケーションを図ったり、一人歩きする子どもの死角を減らし、不審者を見かけたときは警察に通報するなど、犯罪の抑制・防止効果を期待。現在は、犬のしつけ方教室の卒業者を加えて約60人が上伊那管内で参加している

◇不正大麻・けし撲滅運動(6月)▽不正大麻・けし撲滅運動期間中に植えてはいけない・スけし・スの発見が相次ぐ(駒ヶ根市、飯島町、箕輪町における合計は5497本)。けしに対する正しい知識の欠如から自宅等の敷地内で鑑賞目的で栽培(自生)していたものについては、「あへん法」で栽培や所持が禁止されているため、抜去するとともに栽培しないよう周知を図った。本年度、県内の不正けし抜去本数は13894本(前年度6920本)

◇タウン保健所の開催(6縲・1月)▽保健所が住民の身近な場所に出向き、専門的な知識を生かした健康相談などを行い、自らが健康づくりを考えるきっかけとするため03年度から開催し、本年度は7回実施(大学、高校2校、市町村、大型店3店舗)。本年度の実施については「健康グレードアップながの21上伊那版」に基づくとともに、「上伊那地域食育プログラム」の推進を図るべく、健康づくりに関心の薄い年代層に重点を置いた

◇アスベスト対策による健康相談窓口の設置と検査の実施(7月縲・▽アスベストによる健康被害が発生したことに伴い、アスベストに係る健康被害や健康不安の相談に応じ、相談・診察してもらえる医療機関を紹介した。アスベストが使用されている県有施設の浮遊調査も実施した(相談件数48件、調査数4ケ所)

◇食品・添加物等の一斉取締りの実施(7縲・月、12月)▽食品の衛生的な取り扱い、添加物の適性な使用、食品及び添加物の適性な表示の実施等について、食品関係営業者等に対する監視指導を行った。夏季は73施設で延べ163業種、年末は45施設を調査した

◇伊那木曽連絡道路(権兵衛トンネル)開通に伴う救急医療体制の調整会議の開催▽来年2月に開通が予定され、伊那と木曽の両医療圏の地理的条件が大幅に変化することに伴う救急搬送等の課題について、両医療圏の病院、消防関係者等による調整会議を開催。第1回は8月5日。第2回は来年1月24日を予定している -

年越し用のそば打ちに大忙し

大みそかを控え、そば店などは年越し用のそば打ちに追われている。

伊那市入舟の郷土食調達飲食店「亀」(湯川信男店主)には例年並みの500人前(1人前150グラム)の予約が入り、30日がピーク。

湯川店主が1人で打つ限界の量で、次から次へとこなす。

そば粉や、すり具合などを徹底的にこだわり、のど越しのよさを追求した自慢のそば。

そば粉に高遠町・長谷村産を使った「二八そば」で、1回につき4キロの生地を伸ばし、手際よく切り分ける。そばには、カツオとサバの削り節をミックスさせた自家製つゆを添える。

長崎県などへの発送は済み、注文のあった地元の住民には30、31日、引き渡す。

おいしいそばのゆで方は「沸騰した湯の中にそばを入れ、上がってきたら指し水をする。再度、上がったら湯から出し、水にさらす。そばをこまめにゆでること」がポイントという。 -

しめ飾り

伊那市ますみヶ丘のグリーンファームは、しめ飾りやおせち料理など、正月の準備に向けた材料を買い求める人たちでにぎわっている。

しめ飾りコーナーには、上伊那各地の生産者が製作したものが多数並ぶ。綯(な)い方から飾りまで、各家の個性が生きたしめ縄が、忙しい年の瀬の空気を和ませている。 -

駒ケ根青年会議所次期理事長

加藤道生さん(38)

「前進あるのみ! 我々が未知の可能性を切り拓く」をスローガンに掲げ、設立40周年の節目を迎える駒ケ根青年会議所(JC)の06年度理事長として1月から新たなスタートを切る。「メンバーとともに全力で取り組み、駒ケ根JCの存在感を示したい」と意気盛んだ。

◇ ◇

大学卒業後、北海道拓殖銀行に入行。東京、帯広、札幌に勤務し、営業の最前線で経験を積んだ。「すごく勉強になった。営業というのは成績の数字が物をいうが、がむしゃらに数字だけを追い求めても駄目なんだということが経験を通じて分かってきた。外回りで1日に20件くらい会社を訪問し、経営者と会う中で何百社とつながりができたが、結局は相手は数字でなく、人間なんだということですね。本当に大事なのは心が通じ合うかどうか」人の心の動きをつかむべき立場に立った今、7年余りの経験は貴重な財産として生きてきている。

30歳になったのを機に銀行を退職し、駒ケ根に戻って家業(駒ケ根自動車産業)に入る。「帰ってきた時は雰囲気のあまりの違いに戸惑った。それまでの生活で都会の人間関係の冷たさにすっかり慣れ切っていましたからね。でも故郷ののんびりした空気と温かみに触れてすごくリラックスできた」

2年後、周囲の勧めもあってJC入会。以来、夢少年委員会副委員長、情報発信委員会委員長、副理事長を歴任、05年に専務理事に就任した。最も思い出に残るのが情報発信委員会委員長時代。「ちょうど市町村合併の議論が起こり始めた時でね。難しいテーマだと思ったが、みんなで考えるべき問題だと思ってあえて挑戦することにしたんです」議論は最初から荒れ模様で、反対、賛成意見のほか、新市名や市役所の場所など議論百出でまったくまとまらず、思った以上に難航。結論を出すことは到底無理とも思えたが、勉強会や企業へのアンケート調査、講演会などを企画・実行し、討論を重ねてようやくJCとしての意見集約ができた。結論は「伊南地域で合併すべき」。提言書にまとめ上げて関係各市町村に提出した。「結論はともかく、議論したことが大きな成果だった。ぶつかり合いがあって初めて得られるものもあるんですよね」

◇ ◇

幼稚園からピアノを始め、中学、高校、大学と吹奏楽部でトランペットを吹いた。現在も伊那フィルハーモニー交響楽団に籍を置いて活躍している。

「JCは自分を鍛える塾であり、道場。本音で話し合うことができる貴重な場です。得難い友人もたくさんできた。06年は設立40周年に当たる大事な年です。記念事業は今計画を練っているところだが、若者の視点で元気に盛り上げ、地域の人への感謝の心を示すものにしたいですね」 -

歳末夜警を巡視

飯島町消防団の歳末消防防犯夜警が始まり、26日夜、高坂町長や駒ケ根署の向山署長、早稲田団長ら団幹部ら約20人が町内の各分団の夜警拠点を巡視し警戒を続ける団員を激励した。

役場前で開いた出発式で、高坂町長は「年の瀬も迫り、飯島町では凶悪犯罪や大きな事故も発生せず、平穏に推移しているが、犯罪のない明るい正月が迎えられるように、警戒を強めて」とあいさつ。

この後、参加者は第3分団(堀内和幸分団長)の団員30人余と田切自警団7人が地域の警戒に当たっているJA田切倉庫前に移動。 「異常なし」の報告を受け、向山署長は「町内は凶悪な事件もなく、良い治安状況にある。これも一重に消防団の組織活動のたまもの」とたたえ「住民が安心して、新年が迎えられるように、任務を遂行して」と激励した。

歳末夜警は火災や犯罪が起きやすいこの時期に、町民の生活と安全を守るために、30日夜まで実施される。団員は交代で各地区の詰め所に深夜まで詰め、担当地区を巡回する。

##(見出し(1))

29日、年末夜警を町長、向山署長らが巡視

飯島町消防団の歳末消防防犯夜警が始まり、26日夜、高坂町長や駒ケ根署の向山署長、早稲田団長ら団幹部ら約20人が町内の各分団の夜警拠点を巡視し警戒を続ける団員を激励した。

役場前で開いた出発式で、高坂町長は「年の瀬も迫り、飯島町では凶悪犯罪や大きな事故も発生せず、平穏に推移しているが、犯罪のない明るい正月が迎えられるように、警戒を強めて」とあいさつ。

この後、参加者は第3分団(堀内和幸分団長)の団員30人余と田切自警団7人が地域の警戒に当たっているJA田切倉庫前に移動。 「異常なし」の報告を受け、向山署長は「町内は凶悪な事件もなく、良い治安状況にある。これも一重に消防団の組織活動のたまもの」とたたえ「住民が安心して、新年が迎えられるように、任務を遂行して」と激励した。

歳末夜警は火災や犯罪が起きやすいこの時期に、町民の生活と安全を守るために、30日夜まで実施される。団員は交代で各地区の詰め所に深夜まで詰め、担当地区を巡回する。 -

統計調査員に感謝状

経済産業省が所管する統計調査に多年にわたり従事したとして駒ケ根市の藤井フミ子さん=経塚、中嶋美保さん=飯坂、西川千壽子さん=北町=の3人に対し、このほど同省から感謝状が贈られた。26日、3人が駒ケ根市役所を訪れ、中原正純市長から感謝状を受け取った=写真。3人は「忙しい中、調査に協力してくれた人たちに感謝したい」などとそれぞれ喜びを語った。中原市長は「社会経済の進展に欠かすことのできない大切な調査。最近はプライバシーの問題などで苦労も多いと思うが、今後も引き続いてよろしくお願いしたい」と労をねぎらった。

藤井さんは29回、中嶋さんは19回、西川さんは20回にわたり工業統計、商業統計などの調査に従事した。 -

大原区お供えもちつくり

宮田村の大原区分館(三澤祐治分館長)は25日、お供えもちとしめ縄をつくる会を大原公民館で開いた。子どもを含む区民ら45人が参加し、あと1週間に迫った正月の準備に精を出した。参加者らはそれぞれおやす、輪じめ、鯛飾りなどのしめ飾りをつくったほか、男性らが交代で威勢良くもちをつき、女性らが形よく丸めて鏡餅に仕上げた=写真。

しめ縄づくりの指導に当たったのは元公民館長の仁科智弘さん。「今年はしめ縄の飾りにプラスチック製の物を使うのをやめ、南天や松など自然の物にしたら予算が浮いた」ため、例年行っているしめ縄づくりに加えてお供えもちをつくることにした。区民の評判も上々で、小出義光区長は「喜んでもらえてよかった」と笑顔で話していた。 -

みはらしファームで〆の子の飾り付け

今年も残すところ数日となった28日、伊那市西箕輪の農業公園「みはらしファーム」は、正月飾り・〆の子を園内各所に飾りつけた。

〆の子は、今月初めからの「〆の子づくり無料体験」の参加者や施設従業員、伊那東保育所の園児らが手作りした。来年の西暦に合わせ2006本の〆の子を縄につるし、園内各所に張り巡らした。全長は約1・3キロ。

〆の子に宿るといわれる「歳神様(せいのかみさま)」に、願い事を天へ届けてもらおう竏窒ニ、みはらしファームの〆の子には、作った人の願い事が添えられている。「友達と仲良くできますように」「家族が健康で過ごせますように」などが多かった。

〆の子は、年明け1月22日のどんど焼きでしめ飾りなどと一緒にたき、歳神様を天へと送る。 -

宮田小学校終業式

宮田小学校で28日、2学期の終業式があり、1、3、4学年の児童が、今学期取り組んだことを発表の中で振り返った。

総合学習「にじ色の時間」で、りんごを育ててきた3年生の児童は、花摘み作業の様子などを振り返り、楽しかったことや学んだことを発表。野溝和人校長は、お手伝いをして正月を楽しみ、安全に気をつけるよう児童たちに呼びかけた。

児童らはたくさんの荷物を抱えて下校。袋に穴があき、詰め込んだもを落としてしまった児童もいたが、「冬休み、一緒に遊ぼうね」などと冬休みへの期待をはせて帰宅した。 -

冬山は危険です。気をつけて

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会と伊那警察署は28日、仙丈ケ岳や甲斐駒ケ岳などへの登山口となる長谷村の戸台河原に今季の登山補導所を開設した。

入山者の多い31日まで毎日、午前6時から正午に開設し、行動予定や緊急連絡先などを記す登山者カードの提出を求めたり、非常食や登山道具の装備を確認するなど、遭対協の救助隊員や伊那署員が交代で対応する。

この日は関東、東海地方から6パーティ13人が入山。救助隊員から「積雪は例年並みで、北沢峠では50センチぐらい」と積雪状況や危険個所など冬山の登山情報を聞き、「気をつけて行ってらっしゃい」と送り出されて、気を引き締めていた。 -

高齢者の集団生活注意を

インフルエンザなどの感染症と食中毒の発生防止やまん延防止策を指導する研修会が26日、県伊那合同庁舎であった=写真。管内の社会福祉施設などの介護職員や調理員など約80人が集まった。上伊那地方事務所と伊那保健所の主催。

インフルエンザなどが発生しいやすい季節を迎え、感染症などに対する抵抗力が弱い高齢者の集団生活へ、予防対策を呼びかける目的。

インフルエンザについては、早めに医療機関で受診、室温を20縲・2度に保ち体を冷やさない、乾燥に注意し湿度は60縲・0%に、睡眠を十分にとり安静にする竏窒ネどと紹介した。

上伊那地方事務所の柳澤勝男厚生課長は「正しい衛生知識を身につけて、感染症を予防する体制を整えてほしい」と話していた。 -

本部幹部らが屯所を訪ね、激励

南箕輪村消防団(宮島忠夫団長)は27日夜、冬期の消防活動の安全確保と重要性の高揚を図ろう竏窒ニ、団長ら本部幹部が村内の夜警に向かう団員らの屯所を訪ね、激励した。

5分団の屯所11カ所を宮島団長らの1班、松澤武夫副団長らの2班の構成で回った。

南原の第4分団第2部屯所前には団員7人が集合した。松澤副団長は「寒いので体に気をつけて、火の元には十分注意して夜警をしてほしい」と訓辞。消防ポンプ、機械器具、機関日誌、夜警日誌などの整備状況も確認した。

夜警はこの日から始まり、3月末まで各部ごとの計画に沿って進める。 -

ふるさとの家でお供えもちづくり

駒ケ根市東伊那の農林業体験宿泊施設「駒ケ根ふるさとの家」は25日、正月のお供えもちづくりを行った。親子など約10人が参加し、もちつきとお供えもちづくりを楽しんだ。

用意したもち米は1斗2升。参加者らは湯気の立ち上るもち米に向かって力を込めてきねを振るった=写真。「楽しそう」と張り切ってつき始めた参加者だが、慣れない作業に十数回で息が上がってへとへとに…。代わる代わるきねを持ち替えてようやくもちをつき上げた。

できたもちは「手早くしないと硬くなるから」と早速丸く形を整えて鏡餅に。参加者らはそれぞれ「これで正月を迎える準備ができた」と喜んでいた。 -

気管挿管実習修了

3カ月で規定の30症例の気管挿管実習を終えた伊南行政組合消防本部北消防署の救急救命士森谷秀光さん(29)=飯島町田切=は26日、実習修了の認定証を駒ケ根市の昭和伊南総合病院で授与された=写真。森谷さんは「手術を受ける不安を抑えて実習に協力してくれた患者さんたちの気持ちに応えられるよう、現場で地域の人を救うために頑張りたい」と決意を述べた。認定を受けたのは同組合本部で3人目。

修了証を手渡した同病院の千葉茂俊院長は「高齢化が進む中、地域医療は医師や看護師だけでなく、地域の皆でやらなければならない時代になったが、気管挿管は大変難しい技術。身に付けたことを今後ぜひ役立てて」と期待を述べた。

気管挿管は心肺停止などに陥った患者に対し、口からチューブを挿し込んで呼吸を確保する処置。従来医師が行うこととされていたが、04年7月の法改正により、救急救命士による処置が可能となった。 -

北割区しめ縄づくり

宮田村の北割区青少年健全育成会(北原修会長)は25日、正月のしめ飾りをつくる講座を北割集落センターで開いた。親子ら約40人が集まり、わらを手にしてしめ縄やおやすづくりに取り組んだ。

指導に当たったのは20年前から毎年しめ飾りづくりを教えてきた小林弘さん。つくるのは始めてという子どもも多く、いきなりしめ縄づくりは難しいから竏窒ニ、まずはおやすを作ることから始めた=写真。小林さんは「子どものころに親父に教わったやり方を伝えたいと思うが、今の時代はなわをなうこともないので難しいことまでは教え切れない。だが、こうして子どもたちが楽しそうに作っているのを見るのはうれしいものだ」と話していた。 -

【記者室】大芝高原音頭をアレンジ

南箕輪村で、大芝高原音頭のアレンジ曲を作るプロジェクトチームが動き始めた。著作権問題などいろいろあるようだが、曲のアレンジは専門家に依頼する方針で、今後アレンジの曲調などを検討。来年のまつりまでに決定し、披露したいという▼伊那市や箕輪町の祭りは、子どもから大人まで多くの連が参加する踊りがある。大芝高原まつりは、大芝高原音頭のほか各地の民謡などもあるが、若い人があまり踊らないなどの課題もあり今回、老若男女が踊れる曲にしよう-とアレンジに着手した▼これまで祭り会場でBGMとして流すほか、民謡踊りに使用してきた大芝高原音頭。村民皆が踊って楽しむ新たな祭りの顔が誕生するか。アレンジ曲の仕上がりに期待したい。(村上記者)

-

山岳写真家・津野祐次さんの写真集

駒ヶ根市在住の山岳写真家・津野祐次さん(60)の写真集「光と山気(さんき)の交響曲(シンフォニー)」が完成した。

中央・南の両アルプスをはじめ、八ケ岳、志賀高原、乗鞍高原など信州の山岳地帯で撮影した57点を紹介。山の風景や川のせせらぎ、木々に花々など「場所にこだわらず、自然のなかのひとこまをとらえた」(津野さん)。

このうち、中央アルプス宝剣岳から撮影した雲海に見える御獄山と沈みゆく夕陽は「交響曲が聞こえてくるような世界」と話す。ほかの作品も四季を通じて自然が織りなすさまざまな表情を伝え、撮影時の様子やその時の心境も短文でつづっている。

写真集は、新葉社(飯田市)の信州四季光景シリーズの第1弾で、変形B判、全47ページオールカラー。税別1600円。駒ヶ根市の駒ヶ根高原美術館、長谷村の仙流荘や入野谷ほか、一般書店で販売している。

津野さんは「撮影の時も常に水や新緑によって気持ちが安らぐ。写真を通じて、みなさんの心が和めば」と話している。 -

上伊那冬景色詩情豊かに

伊那市中央区の画家・須澤重雄さん(69)の個展「冬景色素描展」は06年1月20日まで、同市の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。

6号から10号サイズを中心に、墨や白色の顔料で描いた冬景色のデッサン24点を出品。作品は、ここ6年間ほどで写し取った上伊那を中心とした風景120点から選んだ。

仙丈ケ岳、経ヶ岳、天竜川など、身近な自然が題材。白化粧した勇壮なアルプスや、今にも凍てつきそうな川の流れを、墨の濃淡で表現し詩情豊かな世界をつくっている。

個展は年末年始の恒例となっていて、本年で12回目。須澤さんは「上伊那近辺の親しみやすい題材が主になっているので、おたのしみください」と来場を呼びかけている。

29日竏・月3日、土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

消防団巡察

駒ケ根市消防団(小平佳司団長)の年末特別警戒が始まった。初日の25日夜、小平団長のほか、中原正純市長や駒ケ根警察署の向山静雄署長ら約30人が分散して市内の各詰所を巡察し、警戒に当たっている団員らの志気を鼓舞した。

第3分団の上穂コミュニティ消防センターを訪れた中原市長は「良き伝統である夜警が始まった。寒い中、年末にかけての努力に心から敬意を表する。市民の安全・安心のため、団員一丸となってぜひ頑張ってほしい」と激励した=写真。

小平団長は市役所前で行われた出発式で「31日まで団員600人が全員参加体制で夜間の警戒に当たる。昼間はそれぞれ仕事を持っているので大変だが、良い年が迎えられるよう、しっかり警戒に当たりたい」とあいさつした。 -

こたつで法話

中川村の宅幼老所「かつら」は25日、施設の理事長で、隣接する延寿院の法話を聞く会を開いた。15人が集まり、こたつにあたりながら「一年の締めくくり」についての話に耳を傾けた。

伊佐住職は「子どもや若い人たちに日本の伝統を伝えていってほしい」と、しめ飾りやおとそなど、正月の風習のいわれについて笑いを交えて楽しく解説=写真。「大切なことは節分や彼岸など古くから伝わる行事を大切にし、それぞれにどんな意味があるのかよく考えてみることだ」とした上で「正月はこたつでみかんでも食べながら家族みんなで楽しく過ごしてください」と笑顔で話した。 -

つつじが丘区クリスマス会

クリスマスの25日、宮田村のつつじが丘区PTAは子どもクリスマス会を村勤労者研修センターで開いた。小学生約30人が集まり、ゲームとケーキづくりを楽しんだ。

子どもたちは伝言ゲームなどをにぎやかに楽しんだ後、5班に分かれてクリスマスケーキづくりに挑戦。生クリームの泡立てに取り組んだ子どもたちはハンドミキサーを手に持って牛乳を泡立てながら、時折指先についたクリームをなめて「おいしい」と笑い合っていた=写真。協力してつくった生クリームを、あらかじめ用意したスポンジケーキに塗ってからイチゴなどのフルーツを乗せて苦心作のでき上がり。皆で「おいしい」と言いながら夢中でほお張っていた。 -

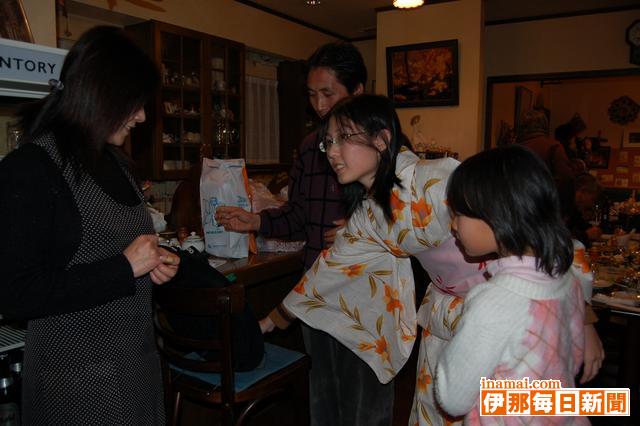

ライオンズクラブがマレーシアからのショートステイ学生の歓迎会を開催

伊那ライオンズクラブ(伊那LC)は24日夜、マレーシアから伊那市へショートステイに訪れたリム・スー・ウィーさん(17)を迎える歓迎会を伊那市のイマージュで開いた。

世界的組織であるLCには、海外と相互に学生を派遣し合う交換制度があり、伊那LCでも例年、さまざまな国と学生の相互派遣をしている。

20日に来日したリムさんは、22日に来伊して、南箕輪村のホテル多香野へ6日まで滞在する予定。日本の普段の生活を知ってもらうことを目的として、ホストファミリーとの生活の中で、家事なども体験するという。

中学最後の授業で日本について学び、興味を持ったことをきっかけに、今回来日したリムさんは「雪景色はんの日本はどこもきれい」と話していた。

伊那LCがプレゼントした浴衣をはおり、記念撮影もした。

181/(日)