-

遊休農地対策のチューリップ畑見ごろ

遊休農地を無くし地域を活性化させようと活動する箕輪町上古田の住民組織「これからの農業林業を考えるEグループ」(唐沢光範グループ長)が昨年秋に初めて整備した休耕田利用のチューリップ畑で、紫やピンク、黄色などのチューリップが見ごろを迎えている。

チューリップ畑は、上古田公民館から東へ100メートルほど下った道路沿い。15アールの広さがある。球根は、箕輪町まちづくり住民提案事業の補助金とEグループの会費でまかない、上古田長寿クラブ、西部花街道をつくる会上古田支部も協力して5千球を植えた。

品種はゴージャスとレインボーの2種類。黄、紫、桃、赤、白の各5色で、畑を10ブロックに区画し、1ブロックに500本ずつ咲きそろっている。 -

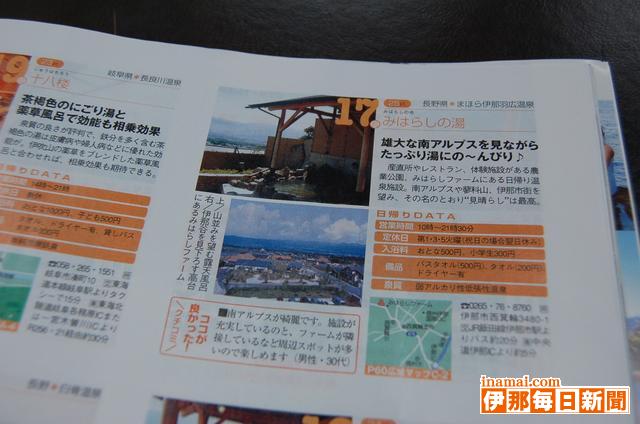

みはらしの湯が東海じゃらんの行って良かった露天風呂ランキングの17位に

伊那市西箕輪の日帰り温泉「みはらしの湯」がこのほど、リクルートが発刊する観光情報誌『東海じゃらん』で行った「2010人が選んだ行って良かった露天風呂30」のランキング17位に選ばれた。

ランキングは同誌が3月号で行った読者アンケートとネット予約アンケート、各地の観光協会を通じて行ったアンケートの結果を総合したもので、山梨県、神奈川県、愛知県、静岡県など10県を対象として行って良かった露天風呂を聞き、その上位30位までを発表した。

同施設は露天風呂や休憩所から望む南アルプスの美しさなどが高く評価されたほか、温泉に入るだけでなく、みはらしファームでさまざまな体験が楽しめることなどが高い評価を受けて17位にランキング。南信地区でランキング圏内に入ったのは同施設と茅野市の蓼科グランドホテルのみだった。

唐沢寿男支配人は「ゴールデンウィーク中に県外から訪れた人も『ここは景色が良い所だね』と言ってくれる。多くのみなさんに評価していただいたということで嬉しい。地域のみなさんにも地元の景観を改めて楽しんでいただければ」と話していた。

また、5、6日は子どもの日にちなんて菖蒲(しょうぶ)湯にする。 -

満光寺で花祭り

伊那市高遠町の満光寺で7日、釈迦(しゃか)の誕生を祝う月遅れの花祭り法要があった。高遠町、長谷の寺院26でつくる東部仏教会・総代会に加え、地元の保育園児約50人も参列した。

釈迦の誕生日は4月8日だが、花見時期で混雑するなどから1カ月遅らせ、高遠町と長谷の寺院が合同でしている。

高遠第一、第四、長谷の3保育園年長児は交代しながらひしゃくを持ち、本堂に設けた花御堂に立つ釈迦像へ甘茶をかけた。

そのあと、甘茶を飲んだり、釈迦の一生を解説した映像を見たりした。

花祭りと合わせ、総代会総会や町内の郷土史研究家矢沢章一さんの「風林火山・武田の女性たち」と題する講演会もあった。 -

電気機関車の内部を一般に公開

箕輪町郷土博物館は6日、同館前庭にある電気機関車(ED19竏・)の内部を初めて一般公開した。雨降りにもかかわらず、町内外から親子連れなどが訪れ、電気機関車の運転席に座るなど大喜びだった。

電気機関車の塗装作業が終了したことから、機関車の写真撮影や関連部品の見学などを企画。

電気機関車は26年から50年間ほど活躍。75年の廃車と同時に、貨物輸送のけん引用の一両目を同館前に屋外展示している。内部の前後に運転席があり、電流が上がった場合に機械を保護する高速遮断機などが載る。

町内在住の元国鉄OBを中心とした機関車保存会(松田典年会長、25人)のメンバー10人は仕業服を着て、来場者に部品や当時の様子を説明した。

母親の実家がある箕輪町に来る度に電気機関車を見に来ている男の子(2)は運転席に座り、速度を調節する制御機、ブレーキ弁ハンドルなどを動かし、満足げだった。

また、館内にはED19竏・に関するナンバープレート、車両形式図(53年)、帽子など約30点が並んだ。

松田会長(66)は「念願だった塗装が終わった。これから定期的に内部を公開し、みんなに見てもらえたら」と話した。 -

福与城ジオラマ完成

箕輪町福与の福与城を再現したジオラマが完成した。地元住民の声もあり、箕輪町郷土博物館の職員が制作した。

福与城跡は69年に県史跡に指定された。指定地面積は4万8468平方メートル。そのうち約2万平方メートルが町有地で、残りは私有地。福与城址を守る会の協力を得て史跡の保存管理をしている。

ジオラマは16世紀中ごろの戦国時代の福与城を500分の1の縮尺で再現。旧陸軍の残した「日本城郭史」、89年に箕輪町が業者に委託して測量・制作した「福与城平面図」(1000分の1)などを基に、地域に残る「赤穂屋敷」などの小字名や、地元の人の言い伝えなども参考にして2月から職員5人で作った。

大きさは130センチ×110センチ。等高線に合わせて土台の上に発砲スチロールのパネルを重ね、和紙をはって色を塗り、パウダーや本物の土も混ぜて地面がよりリアルに見えるよう工夫した。本城は、天守閣のある城ではなく実践に備えた要塞で、北城、宗仙屋敷、赤穂屋敷などもある。

通常は博物館に保管展示。今後、公共施設での出張展示も検討している。博物館では、「大勢の人に見てもらい関心を高めてほしい」と話している。 -

みはらしファームのアスパラ狩りにぎわう

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで昨年から始めた「アスパラ狩り体験」がにぎわいを見せている。観光バスで乗り付けた各地の観光客たちは、ハウス内で大きく成長したアスパラを摘み、甘味のある新鮮な味を楽しんでいる=写真。

アスパラ狩りは観光会社などからの要望を受けて始めたもの。昨年は作付け規模が少なく、観光客のみを対象としていたが、今年はハウスを増設し、ツアー客以外の一般も体験できる環境を整えた。今年はツアーの中でアスパラ狩り体験を盛り込む観光会社も増え、すでに観光バス約140台が予約している状況。ゴールデンウィーク中は観光バスの対応で追われている。

初めてアスパラ狩りを体験した埼玉県の家族連れは「子どもはアスパラがどういう風に生えているのか知らないが、見ながら収穫できるのでとてもいい」と話していた。

アスパラ狩りは予約制。一般の体験は6月末までで、受付時間は個人が午前10時からと午後1時からの2回、団体が午前9時縲・時となっている。料金は指定した袋への詰め放題で500円。

申し込み・問い合わせはみはらしファーム公園事務所(TEL74・1820)へ。 -

赤穂公民館バードウォッチング

駒ケ根市の赤穂公民館(清水寿一館長)と理科担当の教員らでつくる上伊那理科教育研究会(会長・小川清美東伊那小学校長)は4日、第33回バードウォッチングを駒ケ根市下平の丸塚公園周辺で開いた。親子など市民約100人が参加し、早朝の静かな川のほとりで鳥たちの姿やさえずりなどを観察した=写真。

参加者らは5つのグループに分かれ、それぞれ講師を務める研究会員の話を聞きながら公園の周辺をゆっくりと散策して鳥の姿を探した。時折森の中からあわただしく飛び立つ鳥を指差しては「先生、あれは何?」と質問。講師は「あれはオオルリ。とてもきれいな色で鳴き声も美しい。見られて良かったね」などと特徴を詳しく解説していた。参加者は観察の合間に熱心にメモを取ったりしながら、和やかに野鳥の観察を楽しんでいた。 -

「手良メタボの会」開講

伊那市の手良公民館の健康増進を目的とした新規講座「手良メタボの会」が2日夜、同公民館で開講した。初回は、同地区を中心としたメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)該当者やその家族ら約20人が同生活習慣病について学んだ=写真。

手良メタボの会は、健康や食生活の学習と軽スポーツなどを組み合わせた活動をする事業。食べ過ぎや運動不足を意識面より改善し、目標を持って、1年間を通じて「メタボリック脱出」を目指す。

「メタボリックシンドロームについて」と題し、前県伊那総合健康センター所長の藤島弘道さんが講演。肥満者の糖尿病、高血圧症、高脂血症の重複状況を説明して、それらの予防策を解説した。

藤島さんは「根本的には運動と食生活の改善などの生活習慣改善に努めることが必要」と強調。「今まで食べていた量を減らすことは難しいが糖尿病、肥満対策のためには大切なこと」と話した。

同会は3月までの月2回、計16回の講座を予定。藤島さんを顧問に迎え、同市体育指導員や市保健推進課保健士らによる軽運動と食生活改善のための学習をする。

会では市内からの参加希望者を集っている。問い合わせは、同公民館(TEL72・2755)へ。 -

駅前広場3千本の花々に包まれて

宮田村のJR宮田駅前にある住民手づくりの広場「輪苑」で、パンジーなど3千本以上の春の花々が咲き誇り、訪れた人たちの目を楽しませている。5日には地域住民約30人が参加して、700株のベゴニアを植え付け。見映え良く工夫し、村の玄関口である駅前を鮮やかに彩っている。

同広場は駅周辺の住民でつくる一輪の会(小沢常明会長)が1年前から整備し、四季折々の花を植栽。

この日の作業には同会員に加え、地域の有志でつくる自然を呼び戻す会、ともいきの会も協力した。

にぎやかに汗を流し、「駅前をきれいにしようと始めた取り組み。この1年でどんどん輪が広がり、本当にうれしい」と小沢会長の笑顔もこぼれた。

一輪の会は26日に輪苑の開園1周年を祝う式典を予定している。 -

南箕輪村花いっぱい推進協議会

信州豊かな環境づくり県民会議表彰受賞

南箕輪村花いっぱい推進協議会が、「信州豊かな環境づくり県民会議」の表彰を受けた。

「-県民会議」は県民、事業者、行政のパートナーシップにより、環境保全の取り組みを進めている。表彰は長年にわたり他の模範となる環境保全活動をした個人・団体に贈るもので、本年度は18団体が受賞した。

長野市内のホテルで4月27日に表彰式があり、花いっぱい推進協議会の清水勇会長が出席。唐木一直村長にこのほど、受賞の報告をした。

会長は、「受賞は期待していなかったけど、表彰されたということは認められたと解釈できる。これを機に一生懸命活動していきたい」と喜んだ。 -

段位認定カラオケ大会長野県大会

日本音楽審査員協会主催の段位認定カラオケ大会長野県大会が4日、箕輪町の伊那プリンスホテルであった。県内外からの出場者が39プログラムで熱唱し、歌謡教師や歌手による歌も楽しんだ。

出場者は一人ずつステージに立ち、「橋」「見上げてごらん夜の星を」「女じょんがら節」などを堂々と歌い上げた。段位認定は、同協会全国区の段位認定証を発行するもので、同協会理事長や音楽審査員が歌唱力を評価し厳正な審査をした。

一般出場者の歌が終わると、大会長の山田英子さんら歌謡教師、歌手の古都きよみさん、篠原理恵さんも熱唱。スペシャルゲスト歌手の米倉ますみさん(ビクターエンターテイメント)のショーもあった。 -

西箕輪地区から望む風景を撮り続ける

伊那市西箕輪中条

白鳥由利さん(70)

写真を撮っている時は20歳くらいに戻って夢中になっちゃうから、70歳っていう本当の年も忘れるね竏秩B

趣味としてカメラを始めたのは5年ほど前。地元にある経ヶ岳植物園の植物をもっと多くの人に見てもらいたいと、1年ほどかけて四季折々の草花を撮影。そこから写真の魅力に引き込まれ、もともと好きだった風景写真を多く撮影するようになった。

「花の写真の場合、花だけしか写さないことも多いけど、その花がどんな風に咲いているかも分かるようにしたかったから、経ヶ岳植物園の植物を撮った時には花だけじゃなくて葉っぱも写すようにした。けど難しくてね。1つの花を撮るのに3、4回足を運んで40枚ほど撮影することもあった」と語る。

◇ ◇

本業は大工。絵を描くことは好きだったが、写真に関してはインスタントカメラで現場写真や記念写真などを撮る程度だった。撮影技法もまったく知らず、独学で少しずつ覚えてきた。

被写体には幼いころから慣れ親しんできた西箕輪地区から望む景観を選ぶことが多く、特に町部をふところに抱いて正面に構える仙丈ケ岳と南西に見える将棋頭山は、愛して止まない。

「同じ場所であっても朝、昼、夕方の表情は違うから、それがまた面白い。仙丈をきれいに撮るには午後3時ころ。そうすると山のしわがしっかり出てくる。でも、西山(将棋頭山)は午前10時前の方が山の白黒がはっきりしてくる。小さい時からの『仙丈はこういうもんだ』っていう思いが染み付いているから、ここ(中条)から見る仙丈が一番いい。どうしても中条や上戸ら辺で撮ることが多くなっちゃうね」

写真を撮るようになり、四季の移ろいの美しさにも改めて気付いた。

◇ ◇ -

ネパールの留学生が駒ケ根市訪問

駒ケ根市と国際協力友好都市協定を結んでいるネパール王国・ポカラ市出身の高校生アルカ・タパさん(18)が大型連休を利用した短期ホームステイで駒ケ根市を訪れている。ロープウェイで駒ケ岳に登ったり市内でショッピングを楽しんだりしているほか、駒ケ根青年海外協力隊訓練所や小学校で文化交流をするなどしてつかの間の休暇を楽しんでいる。6日まで滞在の予定。

2日には市役所を訪問し、原寛恒副市長にあいさつした。タパさんは原副市長にネパールの絵葉書などの土産を渡し、お返しに市のピンバッジやバンダナなどを贈られると、はにかみながらも明るい笑顔を見せた=写真。タパさんは流ちょうな日本語で「日本語を勉強しているが難しい」「日本人はとても礼儀正しい」などとやり取りしていた。

タパさんは国際開洋第二高校(和歌山県)の3年生。来春の卒業後は「できれば日本の大学に進学し、将来は旅行関係の仕事をしたい」と話している。同校は海外からの留学生を約30人受け入れていて、生徒らの長期休暇中は国内の各地でホームステイすることを勧めている。 -

高烏谷山あるけあるけ大会

駒ケ根市の東伊那公民館と東伊那郵便局は3日、高烏谷山あるけあるけ大会を開いた。東伊那を中心に市内から親子など約250人が参加し、標高1331メートルの山頂を目指した。

東伊那の高烏谷神社里宮に集合した参加者らは「エイ、エイ、オー」と全員で気合を入れ、元気いっぱいに歩き始めた=写真。頂上までの道のりは約3キロ。標高差約600メートルの急な登山道は前日の雨の影響で所々ぬかるんでいて時折足を滑らせる人の姿も見られたが、息を切らしてふうふういいながらも家族や仲間同士で励まし合って歩いた。約1時間かけて頂上に到着すると、参加者らは眼下に開ける見事な眺望に疲れも忘れて見入っていた。山頂ではそれぞれの名前を書いた札を結んだ風船を飛ばしたり大声コンテストを楽しむなどして、下界の喧騒とは無縁の別世界でのどかなひとときを過ごした。

伊那市からも富県公民館主催の区民ハイキングの一行約570人が山頂を目指した。 -

芝桜をライトアップ

第8回芝桜まつり(小沢花の会主催)が開かれている伊那市小沢の花公園で3日夜、ライトアップが始まった。伊那市街地の明かりをバックに「花富士」が浮かび上がる。5日まで。

広さ50アールで、富士山をメーンに、白、ピンク、薄紫の芝桜3色で天竜川、仙丈ケ岳や間ノ岳など南アルプスの山並みが表現される。3日現在で8分咲き、満開は8縲・0日を見込む。

公園内に500ワットのライト8個を取り付けたほか、今回はろうそくをともした手作りキャンドル9個も置き、やわらかな光を放つ。水をはった水田には「花富士」の影が映る。

初日、家族連れなどが訪れ、写真を撮るなど昼間と違った風景を楽しんだ。

ライトアップは午後7時縲・時。6日まで、おにぎりや豚汁を販売している。

場所は、広域農道の中の原信号機南側。 -

やさしい家庭菜園講座

箕輪町公民館はこのほど、恒例の「やさしい家庭菜園講座-うまい野菜をつくろう-」を町文化センターで開いた。町民23人が、種まきや苗の植え付け作業など野菜の作り方を熱心に学んだ。

講師は、JA上伊那営農部野菜課伊那広域選荷場長の松崎道武さん。キュウリ、ナス、トマト、ピーマン、トウモロコシなどの土作り、施肥、定植、収穫までの作業を資料にそって説明した。

キュウリの育て方では、丈夫で病気に強い接ぎ木苗が初心者向きで、草丈が1メートルくらいになったらベト病やウドン粉病を防ぐため下の古い葉を取る、つるはこまめに誘引することなどを説明。「キュウリの出来が悪くもう少し食べたい時は、地這えも試してみて」と話した。 -

光前寺で奉納弓道大会

駒ケ根市の古刹光前寺の春の例大祭に合わせ、伝統の奉納射会が約半世紀ぶりに復活竏秩B同市の弓の愛好会「志峰館弓友会」(北村弥昌会長)が数年がかりで準備を進め、29日の開催にこぎつけた。矢場も昔と同じく、境内にそびえる三重塔の前=写真。開会式に続いて同会の副会長鈴木清重さんが古式にのっとり、厳かに矢渡しの儀を行った。

競技には市内外から約20人が参加。昼間でもほの暗い杉木立の中の幽玄な空間に、つると矢の澄んだ音を響かせていた。 -

馬見塚蚕玉神社祭典

駒ケ根市福岡の馬見塚蚕玉神社で3日、例大祭が行われた。晴天に恵まれて多くの家族連れなどが訪れ、もち投げ・宝投げやブラスバンドの演奏、軒を並べた多くの屋台での買い物などを楽しんだ。

呼び物のもち投げ・宝投げは午前11時30分と午後2時30分の2回行われた。高いやぐらの上から投げられる縁起物のもちや菓子などを取ろうと多くの人が群がり、われ先にと奪い合う光景が見られた。

昼時になると家族連れが芝生の上にシートを広げて座り、屋台で買い求めた焼きそばやお好み焼き、たこ焼きなどを囲んでくつろぐなど、のどかな連休の一日を楽しんでいた。 -

GW後半 行楽地にぎわう

大型連休の後半に突入し、上伊那のキャンプ場や公園などは家族連れや若者らでにぎわっている。

伊那市の小黒川渓谷キャンプ場は3縲・日、キャビン6棟、オートキャンプサイト10区画が満杯状態。30区画あるフリーテントサイトは少し余裕がある。

利用者は中京方面を中心に、東京都、神奈川県、大阪府の家族連れなどが目立つ。2泊3日が多く、中には3泊していく人も。

キャンプ場にあるソメイヨシノはちょうど見ごろを迎え、利用者はバーベキューをしたり、小川で水遊びをしたりと思い思いに楽しんでいる。

営業は11月末まで。

※ ※

小黒川渓谷キャンプ場内の釣り堀は28日から営業を開始。釣った魚をその場で炭火焼きにして味わうことができるとあって人気がある。

3日の午前中だけでも、キャンプ場利用者をはじめ、日帰りの地元や近隣市町村の家族連れなど約50人訪れ、釣り糸を張った。

辰野町から家族と一緒に来た男の子は、釣り堀の中央付近に陣取った。ニジマスの位置を見ながら釣り糸を投げ入れる度、次々とニジマスが食いつき「また釣れた」と満足げだった。

釣り堀にはオープン前、体長20センチほどのニジマス千匹を放している。利用料は、釣りざお(えさ付き)1本100円、魚100グラム180円、炭火焼き1匹50円。

9月まで土・日曜日・祝日、7月下旬縲・月下旬は毎日営業。時間は午前9時縲恁゚後5時。 -

箕輪町保育研究会総会

箕輪町保育研究会は27日、07年度総会を松島コミュニティセンターで開き、事業計画案や予算案などを承認した。

本年度は、講演・講習会は4月9日から3日間に救急法講習を箕輪消防署員の指導で実施した。今後は6月19日に講習会「不審者から子どもを守るための護身術」、7月4日に講演会「障がいをもつ子の保育について」を計画。年齢別話し合い、クラブ活動、研究会なども予定する。予算は歳入歳出それぞれ53万66円。

06年度は、救急法、講演会「食育について」「言葉の発達について」、講習会「健康体操・血液サラサラ体操など」をした。

本年度役員は、会長は唐沢郁子さん、副会長は岡佐智子さん、監事は水上和子さん、有賀尚徳さん、中村順子さん。 -

【救急救命士 武井智子さん】

4月、難関の国家試験に初挑戦で合格。伊南でただ一人の女性救急救命士(病院への搬送中、救急車内で患者の救急救命処置を行う)となった。

本部内での選抜を経て06年4月から約半年間、東京の研修所で寮生活を送りながら研修を重ねてきた。

試験はこれまで年2回行われていたが、今回からは年1回のみの実施。

「そのために研修終了後の半年間は仕事の合間を縫い、自分で時間をつくって勉強しなければならないのがとても苦しかった。でも先輩が試験について教えてくれたり、精神的に協力してくれたりしたのでずいぶん助かりました。それに署員の皆も何くれとなく応援してくれて、本当にいくら感謝してもし切れないくらいでした」

署を挙げての期待に応えるためにも絶対に落ちるわけにはいかなかった。合格発表はインターネットでも見られるが、心配していた母と2人で東京・霞ケ関の厚生労働省まで見に行った。

「合格と分かった時の気持ちはうれしいよりもほっとしたという感じ。何度も何度も受験番号を確認しました」

◇ ◇

「母が看護師だったので、その姿を見ていて、人を助ける仕事をしたいとずっと考えていました」

短大を卒業後、伊南行政組合消防本部を受験。見事に消防職員として採用されたが…。

「当然女性もいるものだとばかり思っていたら何と一人もいなかったんです。それどころか伊南では初の女性消防職員だと知らされて二度びっくり。全然知らずに入ったんですよ」

短大で女性だけの環境に慣れていたこともあって、男ばかりの職場で当初は戸惑いの連続だったが「上司や先輩にはかえって申し訳ないぐらい気を使ってもらって」徐々に馴染むことができた。

入ったからには職務に男女の区別はない竏窒ニ意気込んで仕事に取り組んだが、思惑と違う現実もあった。署には女性用の個室がなかったために男性職員と同じ部屋で寝泊まりさせるわけにもいかず、泊まり勤務はできなかったのだ。

「せっかく希望を持って入ったのに少しがっかりでした。でも数年後に新しくできた南消防署には個室もあったので、それからは同じように勤務させてもらっています」

男性に比べて体力で多少のハンディはあっても火災に、救急にと日々の仕事に全力で取り組んでいる。

◇ ◇

「女性の傷病者が、救急隊員の必要な処置とはいえ男性に体を触られるのに抵抗を感じていると思う時もあります。そんな時に同じ女性としての立場が生きるはず。苦しい時にそれで少しでも安心してもらえればうれしいですね」

「救急救命士の資格のことは署に入る前から知っていました。10年たってようやく念願の資格を得ることができたので、これを機に初心に返ったつもりでさらに頑張っていきます」

(白鳥文男) -

駒ケ根市北割二区敬老会

駒ケ根市の北割二区区(小町谷紀幸区長)は30日、07年度の敬老会を同市のアイ・パルいなんで開いた。招待された75歳以上のお年寄り234人のうち約80人が出席し、長寿と健康を共に喜び合った。喜寿を迎えた人たちには中原稲雄教育長が一人一人の席に出向いて記念品を手渡した=写真。

演芸会では有志のグループや個人がステージに登場して歌や踊り、演歌体操などの出し物を次々に披露。お年寄りたちは芸をさかなに和やかに歓談しながら楽しいひとときを過ごした。

小町谷区長はあいさつで「戦中から戦後にかけてつらく、苦しい思いをしてきた皆さんが復興に力を尽くしてくれたおかげで今の平和がある。その体験を子どもたちにぜひ伝えてほしい。これからも元気で長生きし、区のためにお力添えを」と呼び掛けた。

米寿、喜寿を迎えたのは次の皆さん。

▽米寿=高仲早苗、山崎ひさ子、牛丸寿由、木下さち子▽喜寿=浜島不佐子、福沢つたみ、上久保久枝、栗山いさ江、佐々木公子、塩沢利一、横溝いつみ、和田水穂、小平竹代、有賀ミホ子、有賀弘子、倉田茂、倉田節子、望月よしみ、塩沢明、松崎一子、北原ひろ子、吉沢吉一、吉沢良三、小原勝広、小原定子、小原文子、谷三郎、堀ミドリ、山重凡太郎、清水誠 -

みはらしの湯で白鳥由利さんの写真展

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」は31日まで、西箕輪中条の白鳥由利さん(70)が撮影した風景写真約40点をロビーに展示している。西箕輪から望む四季折々の情景をとらえた約40点が、入浴客の目を楽しませている。

白鳥さんがみはらしの湯で作品を展示するのは3年目。1年目は経ヶ岳植物園の植物がテーマだったが、昨年からは西箕輪で撮影した風景写真を展示しており、今回も昨年の2月から撮り貯めた四季折々の風景を集めた。 近年はより自分の目で見た風景に近い「パノラマ」で撮影しており、今回の展示も縦25センチ、横55センチのパノラマ写真で統一。のどかな農村風景を前に雄大にそびえる南アルプスや将棋頭山を写した作品が多く、元旦の日に仙丈ケ岳のてっぺんから昇る初日の出を写した作品なども並んでいる。

白鳥さんは「誰かに見せたい風景。西箕輪から見たアルプスの景観の素晴らしさを見てほしい」と話していた。 -

南箕輪村交通安全協会総会

南箕輪村交通安全協会はこのほど、07年度総会を村役場で開き、事業計画案や予算案を承認した。

本年度の村の取り組みテーマは「交差点と交差点付近及び生活道路の事故防止」。事業計画は交通安全教育の推進、女性部活動、交通安全街頭活動、交通安全施設の点検整備、広報活動など。

06年の村の事故発生状況は、人身事故件数と負傷者数は減少したが、物損事故と死者数は増加しており、これを教訓にさらに気を引き締めて交通安全運動に取り組むことを確認した。

欠員となった役員の監事には、漆戸淳さん=南殿=を承認した。

飯島英之会長は、「事故件数、傷者数が高く、シートベルト着用率は最下位。今年になって事故件数も非常に多く、全戸配布のチラシを作る。いかに一人ひとりが交通安全意識を持つかにかかっている。認識いただき、事故防止に努めてまいりたい」とあいさつした。

県交通安全協会連合会表彰と伊那交通安全協会表彰もあり、受賞者を代表して有賀栄治さん=田畑=が、「一人ひとりの意識の持ち方次第で事故や違反は減らせる。これを機に安全運転に努め、交通安全の場を広めることを誓う」と謝辞を述べた。

受賞者は次の皆さん。

【県交通安全協会連合会表彰】

◇交通安全功労者表彰=清水貴男(大泉)増沢宮雄(北殿)中山愛子(南原)堀正弘(久保)◇優良運転者表彰=行田幸恵(久保)征矢達三郎(塩ノ井)有賀栄治(田畑)久保村勉(南原)原悟(大泉)沢田正美(大芝)

【伊那交通安全協会表彰】

◇交通安全功労者表彰=征矢正三(塩ノ井)中山早苗(中込)◇優良運転者表彰=宮原利光(久保)藤沢弘美(田畑)原政男(神子柴)宮脇米男(南原)清水和恵(大芝)伊藤陽子(大泉) -

ハッピーテール「幸せのしっぽパネル展」

飼育放棄された犬や猫の飼い主探しなど救済活動をしている「ハッピーテール」は6日まで、「幸せのしっぽパネル展」を箕輪町松島の雑貨店ぷち・らぱん隣「ぷち・らぱん どぅ」で開いている。

新たな飼い主に巡り会い幸せに暮らす保護犬や猫の写真と共に、飼い主がハッピーテールに送った手紙を展示している。ペットの現実や、動物の愛護及び管理に関する法律、去勢避妊手術などについてもパネルで紹介している。

最終日は猫の飼い方相談会、猫の譲渡会、ミニチャリティバザー(小型犬服、玩具、首輪、オリジナルTシャツなどは数に限り有)がある。

午前11時縲恁゚後7時。相談会は正午縲恁゚後3時。問い合わせはハッピーテール(TEL090・1868・3119)へ。 -

【記者室】大型連休竏瀦ト国人の目には

大型連休真っただ中。帰省や行楽で道路は渋滞、列車も飛行機も満席。毎年のことだが何とかならないのかと文句を言いつつ、どこか浮かれたような雰囲気が日本中を覆っているようだ▼ある米国人に大型連休の予定を尋ねてみたところ肩をすくめ「もちろん家でのんびりするよ」。個人主義の国に育った彼に言わせると「他人と同じ日に休んでもつまらない」のだそうだ。「それに法律で全国一斉に休日を与えて国民が一斉に移動するなんて非効率だ。とても理解できない」▼それはね、日本では個人で長期休暇を取る風土がないから、もっと休めと国が世話を焼くことになったのだ竏窒ニ説明したのだが、ますます分からん、とばかりあっさり話を打ち切られてしまった。(白鳥文男)

-

かんてんぱぱで用の器展

伊那市西春近のかんてんぱぱホールで6日まで、富士見町で作陶活動に取り組んでいる今村勲さん(41)の作品展「用の器展」が開かれている。使い心地にこだわった普段使い食器や花器など約200点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

今村さんは滋賀県出身。地元で信楽焼などを学ぶ学校で学んだ後、陶芸に用いる土を扱う仕事に就き、土の研究と作陶に携わった。本格的に作陶活動に専念するようになったのは独立した95年。03年からは自然環境の良い富士見町に移り、まき窯を中心に器などを製作している。

器に使う土を掘り起こすことから釉薬の材料を山から採集してくることまで自分で行っている今村さん。土は滋賀のものを使うことが多いが、地元である富士見町の土などを使うこともあるという。

今村さんは「使い易い器を見て、触れてもらえれば」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後3時まで)。 -

街頭犯罪抑止呼びかける

伊那署は、地元の防犯ボランティアの協力を得て、「街頭犯罪等抑止総合対策強化月間」の初日の1日、管内の大型店4カ所で街頭啓発をした。

アピタ伊那店、ジャスコ箕輪店、ケーヨーホームセンターニシザワ南箕輪店などで実施。伊那少年友の会、伊那エンジェルス隊など約80人が参加し、啓発チラシなど1600枚を買い物客らに配った。

アピタ伊那店には、伊那市防犯協会女性部員らボランティア約30人が参加。自転車の盗難や車上狙い防止などを訴える狙いのチラシを配布し、市民に犯罪抑止を呼びかけた。

同署によると管内で発生した07年の1縲・月までの刑法犯罪は222件で前年同期と比べて42件の増加(22・3%増)。小嶋惣逸署長は「この時期に抑えることで1年間の犯罪抑止につなげたい」と話した。 -

有毒植物による食中毒に注意

山菜取りシーズンを迎え、県は有毒植物による食中毒に注意するよう呼びかけている。

県内でも1976年縲恪Nの間に有毒植物による食中毒が13件発生。上伊那でも、行者ニンニクと間違えてバイケイソウまたはコバイケイソウを食べたと思われる駒ヶ根市内の男女各1人が食中毒となり、一人は死亡、もう一人は入院した事例が05年に発生している。

食中毒を防止するためのポイントは▽よく分からない植物は絶対に採らない、食べない(新芽や根だけで種類を見分けることは困難)。山菜採りの時に有毒植物が混ざらないよう注意する▽専門家の指導などに従って山菜の正しい知識、類似する有毒植物との鑑定法をマスターする▽スイセン、スズラン、フクジュソウ、レンゲツツジなど、身近な植物にも有毒成分を含むものがあるため、食べたことのない植物はむやみに食べない竏窒ネど。

また、中毒だと思ったらすぐに医師の診断を受け、食べたものが残っている場合は受診時に持参する。

過去に誤食事故があった有毒植物は次の通り。

◇ハシリドコロ▼中毒症状=中枢興奮、瞳孔散大▼間違えやすい植物=フキ、タラノメ

◇トリカブト▼中毒症状=けいれん、呼吸麻ひ▼間違えやすい植物=ニリンソウ、ゲンノショウコ

◇バイケイソウ▼中毒症状=おう吐、下痢▼間違えやすい植物=ギボウシ、行者ニンニク

◇ドクセリ▼中毒症状=オオゼリ、イヌゼリ▼間違えやすい植物=セリ

◇スイセン▼中毒症状=おう吐、下痢▼間違えやすい植物=ニラ、ノビル

◇スズラン▼中毒症状=心不全▼間違えやすい植物=行者ニンニク

代表的な山菜と有毒植物の鑑別方法は県のホームページで見ることができる。アドレスはhttp://www.pref.nagano.jp/eisei/yakumu/yudoku/yudoku.htmへ。 -

花ろまん(14)

スイセン、菜の花、桜、コブシを巡りて、花の中で1日は終る-。駒ケ根市観光協会の「ぐるっと駒ケ根花めぐりバス」の春の運行が4月8日から始まり、市内を中心に、観光客など多くの花好きの人気を集めている。各地のシダレ桜の銘木の下で「ここの花は:」「今年の花は:」と盛んに花評定。ひと山コブシの壮観に息を飲み、菜の花畑ではむせかえるような甘い香りに包まれ、チョウになって、ミツバチになって飛びまわる。バスの中は気のおけない同士が花談義で盛り上がる。花めぐりバスは今日も走る、花を求めて:(大口国江)

##(中見出し)

今年は春、秋2シーズン、毎日運行

駒ケ根市内の花の名所をバスで巡る花めぐりバスは春(4月8日縲・月15日)と秋(10月10日縲・1月10日)の2シーズン毎日運行する。春は山里の桜、花桃、菜の花、コブシ、スイセンなど、秋は赤ソバの花、コスモス、キクなど、その日の天候や開花状況から1番良いスポットを、ボランティアガイドの案内でバスで巡る。

時間は午前10時縲恁゚後3時まで、駒ケ根ファームス内駒ケ根市観光案内所前発着。昼食は東伊那の駒ケ根シルクミュージアムで、農村女性グループ百笑塾のメンバーが腕によりを掛けたおふくろの味をたん能する。料金は3500円(昼食料を含む)完全予約制。

##(中見出し)

昨年は38便を運行、延べ460人が乗車

花めぐりバスは昨年4月、早太郎温泉開湯10周年を記念する温泉郷感謝祭企画としてスタート。初年度は週2縲・回、4月12日縲・1月19日、60本の運行を計画。実質38本運行、乗車人員は1人から44人まで、延べ460人が利用した。

コースは春は大沼湖のザゼンソウ、ミズバショウ、吉瀬・栖林寺・西光・蔵沢寺・光前寺など各地のシダレ桜、馬見塚公園の桜とツツジ、花桃の里、宮田村北割の菜の花、中沢中曽倉の芝桜、オープンガーデン、松川町の泉龍院の藤。夏は伊那市のかんてんぱぱガーデン、伊那市深妙寺のアジサイ、南割公園のハッチョウトンボ、光前寺、養命酒、オープンガーデン。 秋は中川村の赤ソバ、飯島のコスモス畑、道の駅花の里いいじま、光前寺、オープンガーデン、しらび平、吉瀬のキク、養命酒などを巡った。

##(中見出し)

コブシ、スイセン、シダレ桜、花桃、菜の花、百花繚(りょう)乱の春コース

この日(4月24日、26日)は20数人が乗車し、午前10時に駒ケ根ファームス前を出発。一路中沢中山のこぶしの里へ。ひと山、数百本のコブシが1度に咲く壮観に、参加者は「話には聞いていたが、すごい本数だね」と感嘆の声を上げた。

この後、バスは百々目木川に沿って、中沢中割のすみよしや休み処(宮下秀春店主)へ。一目500本の花桃が満開。宮下店主が川沿いに植栽した赤や白、ピンク、源平シダレが花のじゅうたんを作り、黄色のレンギョウ、芝桜の桃紫色が修景を整える。

花見客や写真マニアの多さに驚きながらも「物語に出てくる桃源郷とはこのような所かも」の声も。

中曽倉の人々が協力しあって植えた芝桜公園を見て、昼食場所の東伊那の駒ケ根シルクミュージアムへ。駒ケ根市の農村女性グループ「百笑塾」が手作りした昼食を囲んだ。この日のメニューは満開の桜をイメージした花巻き寿司、季節の天ぷら、アルプス地鶏の唐揚げ、季節の野菜の煮物、果物、澄まし汁など、彩りよく、栄養バランスにも配慮したおふくろの味に舌鼓を打った。

満腹で眠けを誘う午後のバス、1面黄色の波うつ菜の花畑に、一同覚せい。花畑にたたずんで「甘い香り、ミツバチになったみたい」とうれしそう。

車窓から光前寺参道に植えられた数百万球のスイセンや、35アールに100種類20万球が植えられた見本園も見て、「スイセンのまち、駒ケ根」を実感した。

この後、全国的に有名な光前寺のシダレ桜を見たり、苔むした石垣を覗きこんで、光りゴケも観察した。ボランティアガイドの説明で、七堂がらんの由緒ある建造物(仏)にも理解を深めた。

最後は桜吹雪の大沼湖へ。残雪の中央アルプスを眺めながら、ゆっくりと池の周りを散策。大きな葉を伸ばすザゼンソウ、白いさじ形の包が可れんなミズバショウ、別荘地のカタクリの群生も目にした。

飯島町から参加した山本幸子さんは「知ってはいたが、場所がわからなかった花の名所に来られて、本当によかった。お昼もおいしかった」。

名古屋市から友人と、花めぐりバスに乗るために来たという山口時代さんは「タウン誌で見て参加した。道中の芽吹き、花桃の里は最高だった」。

団体で参加した駒ケ根消費者の会の皆さんも「花桃の里が良かった。みんなでわいわい、言いながら楽しかった」といずれも好評。

ボランティアガイドの宮内栄一さんは「参加者は地元の人が中心。グループでおしゃべりを楽しみながら、1日花を見て歩き、リフレッシュしている。百笑塾の昼食も評判がいい」。山宮貞夫さんは「参加者は50代縲・0代後半の女性が多い。これからは中曽倉の芝桜、光前寺のシャクナゲが見頃になる」と話していた。

観光協会事務局の菊池由美子さんは「情報収集して、その日、1番良い花を案内するようにしている。ボランティアガイドは花の説明だけでなく、地域の特色、歴史など交えて、参加者に喜ばれている」と話す。

詳細・申込は駒ケ根ファームス内駒ケ根観光案内所(TEL81・7700)

211/(水)