-

東伊那子どもを守る会発足

小学生の安全を地域で守ろうと駒ケ根市の東伊那地区で小学校が中心となって「東伊那の子どもを守る会」が発足した。17日夜、小学校教諭、PTAなどのほか、子どもを守るサポート隊、子どもを守る安心の家、警察、消防など約60人が東伊那小に集まって発足式が行われ、今後の活動方針などについて確認した。

児童の安全について学校などに対して指導・助言するスクールガード・リーダーの小出光恵さんはあいさつで「子どもたちの下校時にはメモ用紙とペンを持ち歩き、不審な人や車を見たらすぐにメモして通報してほしい」と呼び掛けた=写真。

同会の会員は小学校職員、PTA、警察のほか、正副区長、各自治組合長、民生児童委員、青少年育成委員、高齢者クラブ、子どもを守るサポート隊、子どもを守る安心の家、消防団第5分団長など多岐にわたる。今後、学校、PTA、地域が互いに連携を取りながら通学路のパトロールなどを地域ぐるみで行っていく。 -

ヤングドライバークラブ交通事故防止コンクール表彰

県安全運転管理者協会主催の第16回ヤングドライバークラブ交通事故防止コンクールの入賞者に対する表彰状の伝達式が17日、駒ケ根警察署で行われた。優秀クラブに選ばれた飯島セラミックヤングドライバークラブ(原田哲会長・67人)と、交通安全メッセージの部佳作に選ばれたタカノヤングドライバークラブの小笠原いづみさん(21)が県安全運転管理者協会の小林紀玄副会長らから表彰状を受け取った=写真。

飯島セラミックヤングドライバークラブは3回目の受賞。会社周辺の道路で通勤者のシートベルト着用や速度などをチェックしたり、新入社員を対象にした交通安全講習や標語募集などを実施しているほか、交通KYTで危険予知の訓練を行うなどの活動が評価された。

免許を取って3年目という小笠原さんは、運転中にヒヤッとすることもあった竏窒ニの思いから「初心者マークはもう外してしまったけれど、いつも心に初心者マークをつけていたい」などとするメッセージを書いた。 -

高遠町上山田引持で伝統の悪魔払いの獅子舞

高遠町上山田引持の祭事連とそのOBが17日夜、地区集会所で一年間の無病息災を祈る伝統の悪魔払いの獅子舞を披露し、子どもからお年寄りまで地域住民40人余が鑑賞した。

かつて、酒を飲みながら日の出を待ち、夜明けとともに願いごとをしたとされる「お日待」の日(17日)の恒例行事。

前獅子とひょっとこの面を付けた後舞の2人で操る獅子は、笛の音に合わせて、御幣と鈴を持って舞台を幾度か回り、身を清める仕草をした後、鈴を振って激しく再び舞台を舞った。気迫に満ちた勇壮な舞に住民からも盛大な拍手が起きた。

祭事連は、30歳未満の跡取りでつくり、現在は4人。人数の減少によってここ数年は、OBの協力を得ている。来年は2人となり、伝統芸能の継承が危ぶまれるなか、「郷土芸能保存会を立ち上げたい」(平岩國幸常会長)という動きも出ている。 -

インフルエンザ 郡内小学校で集団発生

伊那保健所に18日、上伊那郡内の小学校からインフルエンザ様疾患の集団発生の報告があった。同保健所によると、当該小学校の4年生1クラス27人のうち、16人が高熱、咳などの症状を訴え欠席。同小は19日から20日まで、同クラスを学級閉鎖する。

上伊那では今季、インフルエンザの集団発生、学級閉鎖はいずれも初。県内では学級閉鎖は2校目。

感染症発生動向調査第2週(1月9日縲・5日)のインフルエンザ患者届出数は、県全体で定点当たり7・55人で、増加傾向にある。伊那保健所は、今後もさらに患者数の増加が心配されることから、感染予防のための注意を呼びかけている。

インフルエンザの感染予防対策は、▼よく食べる▼よく寝て、休養を取る▼よく「うがい」「手洗い」をする竏窒ネど。「インフルエンザにかかったな」と思ったら、早めに医療機関で受診することが必要だという。 -

優しく、温かく、患者和ませて

南箕輪村の上伊那農業高校のクラブ「国際研究班」(池上あゆみ部長、4人)が作ったアメリカンキルトが1月末まで、伊那市の中央病院4階ラウンジに飾られている=写真。ラウンジに集まる利用者たちは、優しくて温かみのある作品を見て和んでいる。

昨年8月、新しく着任した米国出身のAETの先生と交流を図るため、秋の文化祭に向けてアメリカンキルトを製作。より多くの人に見てもらおう竏窒ニ今回、生徒たちが同病院に申し入れた。

作品は、縦120センチ、横90センチ。購入した布や各自が自宅から持ちよった古布で作った。クラブ活動や放課後の時間など、2カ月の製作日数が注ぎ込まれている。

出産を控えた箕輪町の30代女性は「とってもじょうず。毎日、ラウンジを利用して和んでいます」と笑みを見せていた。 -

箕輪町国際交流協会新年会

箕輪町国際交流協会は14日、新年会を町文化センターで開いた。会員や日本語教室の外国人生徒ら約60人が、鍋を囲んで歓談した。

恒例の新年会。日本語教室の講師らが準備した鍋のほか、寿し、オードブルなどがテーブルに並び、生徒らは寒い冬にぴったりの日本の味「鍋」をたん能し、会話も弾んだ。

「人間すごろく」などゲームにも熱中。「真剣勝負」は、じゃんけんで勝った人が丸めた新聞紙で相手の頭をたたき、負けた人はたたかれる前にヘルメットをかぶるゲーム。母国ごとの中国、インドネシア、ブラジルの各チームや子ども、先生、会員の計6チームが勝ち抜きで対戦し、中国チームが優勝。攻防のやりとりが笑いを誘い、楽しく盛り上がった。 -

【記者室】よくかんで脳を活性化

歯の痛みはつらく、耐え難いものだ。幸いにしてここ数年間は虫歯の痛みに縁がないが、昔親知らずが出てきた時には激痛で3日間ほど満足に口も開けられなかったものだ▼駒ケ根市の赤穂南小学校で歯の授業があり、かむことで脳が活性化されることを証明するために記憶力を調べる実験が行われた。詳細は省くが、児童らに同じテストを2回繰り返させ、2度目はガムをかませながら行った結果、全員が1回目と同じか良い成績を挙げた▼講師の歯科医師によると「高齢者が対象なら成績の違いはさらに顕著に現れる」ということだ。ガムをかみながら授業というわけにはいくまいが、仕事には採り入れられそうだ。今度原稿に詰まったら何か食べてみることにしよう。(白鳥記者)

-

宮田村で有害自販機設置の動きに地域あげて警戒

宮田村内で有害図書の自動販売機設置を持ちかける動きがあり、村教育委員会は地域と連携をとりながら警戒を強めている。

16日午後と17日に業者が入り、村の幹線道路である中央線沿いの土地所有者らに設置を持ちかけた。話しは断わっており、賃貸契約などは結んでいないという。

村教委は「青少年の健全育成に影響がある」と懸念。各地区などと連携し、早急に注意を呼びかけるチラシを全戸配布する。

近隣の飯島町では昨年11月末に広域農道沿いに有害自販機が設置され、地域問題に発展している。 -

「高遠っ子みまもりたい」が結成

高遠小学校のPTAや教諭でつくる「高遠っ子みまもりたい」の結成式が16日夜、同小学校であった。全国の相次ぐ女児殺害事件を受けた同PTAは、登下校の安全対策を充実させるため、町内の小学校ではいち早く見守りボランティア隊を結成し、不審者が寄りつかない地域づくりをPRする。

我が子の安全を保護者が知恵を出し合って守っていこう竏窒ニいう趣旨のもと、79人で結成。隊員は買い物や、保育園の迎えの際など、「パトロール中」のステッカーを自動車に掲示し、通学路を巡視する。

席上で小松浩明PTA会長は「今後は地域の皆さんの応援団を募りながら、ボランティア活動を進める。結成を契機に、不審者が寄りつかないようにと意気込みを見せていきたい」とあいさつした。

高遠小学校では、PTA予算などで購入した防犯ベルを全児童に配布したり、昨年12月中旬から、集団下校を実施するなどの安全対策を実行。昨年末からは、月一回発行の学校便りを全戸に配るなど、地域住民への啓発活動もしている。

今後は「高遠っ子みまもりたい」の隊員を地域住民からも募集する考え。2月1日には、伊那署の協力で、声かけ事案への対応や防犯ベルの使用方法を学ぶ、不審者対策訓練を実施する。 -

最優秀に信英蓄電器箔

第16回ヤングドライバークラブ交通事故防止コンクール(県安全運転管理者協会主催)の伝達表彰が17日、伊那署内であった。最優秀などを受賞した同署管内の3事業所の代表者が訪問。小林紀玄同協会上伊那支部長と中山均署長から表彰状を受け取り、一層の交通安全意識を高めた。

管内の最優秀クラブは4回目の受賞となる信英蓄電器箔(南箕輪村北殿)、優秀クラブは5回目の長野日本電気(伊那市美篶)。ポスターの部の優秀には、昨年に引き続き三洋グラビア(伊那市西箕輪)が選ばれた。

コンクールは、交通事故防止に取り組む各事業所クラブの活動結果。県内の214クラブから最優秀クラブ8、優秀クラブ31を決定し、ポスターの部は最優秀1点、優秀1点を選んだ。

信英蓄電器箔では、朝夕の出勤時間に合わせ、クラブ員が職員のシートベルト着用を調査するなどの活動を展開。米山雅俊同クラブ会長は「会社全体で取り組んで、またこのような賞をもらえるよう頑張りたい」と意気込みを語っていた。 -

伊那技術専門校でメーリングリストを活用した緊急連絡網構築支援講習会開催

子どもの安全対策に役立ててもらおう竏駐・・輪村の県伊那技術専門校で12日、メーリングリストを活用した緊急連絡網の構築支援講習会があった。教職員などの学校関係者14人が参加し、携帯電話を使った緊急連絡網の構築方法を学んだ。

小学生などを対象とした悲惨な事件が相次いだ昨年末「事件防止のために何かできないか」と上伊那地方事務所と教育事務所が集まり検討。その結果、多くの人たちに、迅速に情報を提供できるメーリングリスト活用の参考にしてもらおうと講座を企画した。上伊那でも、市町村単位や学校単位でメーリングリストが導入されつつある。

メーリングリストは、専用アドレスを介してメンバー全員に情報を送信でき、携帯電話を送り先にすることもできるため、電話連絡より迅速に情報を連絡することができる。しかし、情報伝達の確実性、情報の信頼性については劣る点もあり、システムの問題点を把握した上で、活用していくことが重要であることなども説明。

実際に携帯電話を使い、情報を受信する体験もした。 -

町一区子ども会お汁粉会

駒ケ根市の町一区子ども会(堺沢良枝会長)は14日、今年最初の行事、お汁粉会を赤須町地域交流センターで開いた。区内の親子ら約70人が参加し、母親らの手づくりの甘い汁粉をたっぷりと味わった=写真。子ども達は「おいしい」と言いながら無中になって汁粉をほお張り「たくさんつくったからいっぱい食べてね」との呼び掛けに応じて何杯もお代わりを繰り返していた。

汁粉ができるまでの間、子ども達は数人ずつ集まってはトランプやかるた、百人一首などで遊び、歓声を上げながら正月の一日を楽しく過ごした。

汁粉会は子ども会が創設された1975年の翌年から30年以上にわたって途切れることなく続いている正月の行事。時に雑煮会に形を変えながらも、毎年連綿と受け継がれてきている。 -

南箕輪わくわくクラブ

新春もちつき大会

南箕輪わくわくクラブ主催の新春イベントもちつき大会が15日、村民体育館であった。小学生を中心に会員ら約150人が集まり、元気にもちをついて、つきたてのもちを満喫した。

もち米40キロを用意。皆で交代に杵を握り、「よいしょ、よいしょ」と声を出して威勢良くもちをついた。

つきたてのもちは、ごま、きなこ、お汁粉の3通りの味に仕上げ、子どもも大人もよく伸びるもちを喜んで味わった。

テニスとフライングディスクをしている南箕輪中学校1年の伊東拓真君は、小学3年生ころまで自宅で杵とうすでもちつきをしていたため、なかなかの腕前。「久しぶりで楽しい」と、2うす分のもちを大人と二人で交互にリズムよくついていた。 -

山車クイズ抽選会

箕輪南宮神社初祭り祭典実行委員会は、14、15日の祈年祭で山車飾りにちなんだクイズをした。16日、神社の祭典準備室で抽選会があった。

クイズは、スマイル山車くらぶの「花咲かじいさん」から、「花咲かじいさんに出てくる犬の名前は?」。3択問題で、正解は「しろ」。

応募総数は583。正解者数は471、不正解109、無効3。箕輪町内や郡内のほか飯田市、上田市、佐久市、岡谷市からも応募があった。初祭り実行委員長、山車飾り保存会長、商工会木下支会長ら役員が正解者の中から抽選で20人を選んだ。当選者には山車飾り6舞台の写真を添えて記念品を送る。

当選者は次の皆さん。

◇箕輪町=岡芳範(木下)三井利宣(木下)大賀誠充(木下)藤田正人(中箕輪)こうのひとし(松島)宮坂陽子(松島)鳥山亮介(木下)木下元義(木下)岡亮輔(木下)小松夏弓(木下)木下正明(木下)浦野正恵(東箕輪)日野しろう(上古田)志賀太樹(木下)◇南箕輪村=中山富美子(神子柴)◇伊那市=清水道子(西箕輪)山来笑美子(西箕輪)酒井八千代(御園)宮下澄子(西春近)◇岡谷市=舩坂あつみ(長地) -

箕輪南宮神社祈年祭

箕輪町木下の箕輪南宮神社の祈年祭が14、15日、境内であった。宵祭りの14日は、今年の作物の吉凶と世の中を占う「御筒粥(おつつがゆ)」の神事があり、占いの結果、今年の世の中は7分2厘だった。境内には山車(だし)飾り保存会(蟹沢廣美会長)が町無形民俗文化財の「山車飾り」を奉納し、参拝者でにぎわった。

本祭りの15日は祭儀や厄払い祈願祭があり、町無形民俗文化財「中曽根の獅子舞」の奉納舞や山車飾り見学会もあった。

山車飾りは、大きな舞台が「安寿と厨子王」「孝女白菊」「曽我兄弟の仇(あだ)討ち」、子どもたちのスマイル山車くらぶによる「花咲かじいさん」、神苑池に「犬の踊り子」、商工会・コミュニティセンター前に「犬のごあいさつ」を飾った。舞台によっては舟や犬が動く仕掛けになっており、参拝者は、人形や背景など丁寧に作られた舞台を興味深く眺めていた。

「御筒粥占」の結果は次の通り。

▽苗代=中▽早生大麦=上々▽大麦=上▽早生小麦=上々▽小麦=中▽早生稲=上▽中生稲=極上▽晩生稲=上▽ソバ=中下▽大豆=中▽モロコシ=上▽アワ=下▽小豆=下▽たばこ=上々▽サツマイモ=中▽ジャガイモ=上々▽ニンジン=上▽ゴボウ=下▽大根=中▽カブナ=中下▽ナス=上々▽キュウリ=上▽トマト=下▽ネギ=中下▽タマネギ=極上▽白菜=下▽キャベツ=極上▽蚕=下▽クリ=中上▽リンゴ=上▽ナシ=下▽カキ=下▽春気候=上▽夏気候=上▽秋気候=下▽冬気候=中 -

3部門20チームが源平方式で白熱

高遠町図書館は15日、百人一首大会を町文化センターで開いた。伝統文化の継承を目的に19回目を数える新春行事。町内外から60人の小中学生が参加して楽しんだ。

小学校3・4年、5・6年、中学生以上の3部門に分かれて、3人1組のチーム対抗戦。3チームがの出場した小学3・4年と中学生以上は総当たり戦、14チーム出場の小学5・6年は勝ち抜き戦をした。

2チームが向かい合って座り、50枚ずつ自分たちの前に並べて、先に札がなくなったチームが勝ちという源平方式で勝負。札を読み出した直後にもかかわらず、「はい」と素早く札を取り合うなど白熱した試合を展開し、駆けつけた保護者らも関心していた。

2年連続で優勝した西春近北小6年生3人は「この季節になると、友達同士でよく遊ぶからほとんどが頭に入っている。この大会にも4年間出て、毎年楽しみにしてる」と話していた。 -

シルクミュージアムで繭玉つくり

駒ケ根市のシルクミュージアムで13日、繭の豊作を祈る小正月の伝統行事、繭玉つくりが行われた。館内の体験工房で繭を使った工芸作品づくりの指導をしている桑の実の会(矢沢たえ子会長、6人)のメンバーや、竜東やまびこ園の利用者の家族など約20人が参加。米の粉を丸めて繭玉をつくり、カシノキの枝に刺して蚕の無事成長と繭の豊作を祈った=写真。繭玉は18日ごろまで館内に展示される。

-

箕輪町交通安全祈願祭

箕輪町交通安全協会(小林交石会長)と町交通安全推進協議会(会長・平沢豊満町長)は14日、交通安全祈願祭を伊那プリンスホテルで開いた。神事を行い、今年1年の交通安全と事故抑止を誓った。

交通事故の撲滅を願い、町安協の役員、町、町議会、県議会、警察、商工会、区、消防団、学校など関係団体の代表ら約130人が神事に参列し、玉串奉てん、献杯をした。

小林会長は、「気持ちを引き締め、事故防止の重要性を再確認しあい、会員自らが正しい交通ルール、マナーに努め、一致協力して英知を集結し、交通事故撲滅の努力を誓う」と述べた。

05年の町内の交通事故は126件、負傷者数158人で、ともに04年より減少。10月24日には、交通死亡事故ゼロ500日を達成し県交通安全運動推進本部の市町村顕彰を受けた。 -

南箕輪村公民館「ぐにゃぐにゃだこ作り」

南箕輪村公民館は14日、新年恒例のたこ作り教室を開いた。保育園児から小学生までが、「ぐにゃぐにゃだこ」作りに熱中した。

材料はビニールの買物袋、竹ひご、糸。ビニール袋を変六角形に切り、竹ひご2本をはりつけ、糸を通してでき上がる。子どもたちはビニール袋に折り目をつけ、慎重にはさみで切ったり、丁寧にセロハンテープで竹ひごをつけるなど、楽しみながら作り上げた。

お正月にたこ上げをしたという南箕輪小学校2年の有賀奈美佳さんと弟の俊太君(1年)は、たこ作り初挑戦。奈美佳さんは「難しいけど、出来たら2歳の弟にも見せてあげる」、俊太君は「たこ上げをしたい」と話し、夢中になっていた。

あいにくの雨で手作りたこを上げることはできなかったが、子どもたちは大事そうに持ちかえった。 -

5カ国の料理を作り食文化学ぶ

伊那市内の小中学生を対象に体験活動の場を提供する事業「はなまる地域探検隊」は14日、市駅前ビル・いなっせで新春国際交流会を開いた。日本近隣の中国、韓国など5カ国から講師を招き、それぞれの食文化を学習し調理。でき上がった料理を囲んで、子どもたちは異国間の交流を深めた。

世界に視野を広げ、海外の人たちとの出会いを通じて、心の通じ合う喜びを体験する恒例行事。児童約70人と、バングラディッシュ、オーストラリア、ニュージーランド、中国、韓国出身者の信州大学生や国際交流員など5人が参加した。

調理は5カ国の班に分かれて、ビーフカレーやフレンチトースト、水餃子(ぎょうざ)などの料理に挑戦。見慣れない調理方法に少し戸惑う児童たちだったが、野菜を切ったり、餃子の具を摘めるなどの指導を受けながら一生懸命仕上げた。

伊那小5年の梶原史都君(11)は「世界にはいろいろな料理があることが分かった。どの国の料理もうまくでき上がっているので、おいしそう」と話していた。

韓国出身の信州大学院生・李俊衡さんは「韓国の食文化を伝えることができたし、子どもたちと遊びながら楽しかった」と満足の様子だった。

料理が完成すると、食事と談話で交流。各国のあいさつなど、言葉の文化についても学習した。 -

各地で小正月行事 五穀豊じょうや厄除け祈願

伊那市西箕輪の上戸区(61戸)で14日、厄除けを願う伝統行事「大文字(でえもんじ)」があった。もやがかかっていたものの、雨は一時上がり、区民が事前に準備した飾りをさおに結び、区内の道祖神前に立てた。

午前5時、太鼓の音が響き渡ると、区民40人余が現地へ集まった。男衆が長さ約13メートルのさおの先端に「花」と呼ばれる色紙の作り物を、中間にもみがらを詰めた色紙の袋やたるを取り付けた。

20日朝に区民が集まってさおを倒し、さおに付いた飾りを自宅へ持ち帰る。色紙の袋を神棚に、「花」を玄関にそれぞれ飾ると厄除けになるといわれ、家内安全、五穀豊じょうなどを祈る。

鈴木賢造実行部長は「例年になく寒かったり、この時期に雨が降ったりと天候不順。災害もなく平穏な1年であれば」と話した。

◇ ◇ ◇

一年の五穀豊じょうを願い14日、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで、「ホンダレ様」の飾り付けをした。

山作業を開始する1月8日の「初山」で切り出した材料で、稲・アワなどの穂が垂れる様子を模しす「ホンダレ様」は地元小正月の伝統行事。「穂垂れ」がなまって「ホンダレ」と呼ばれるようになった。50年ほど前までは、地元集落でもよく見られたという。

本年はナラの木に、コシアブラ、クルミ、カエデで作った「穂」をぶら下げた。

「ホンダレ様」は、22日のどんど焼きでたき上げるまで、みはらしファーム内の「とれたて市場」前に飾る。 -

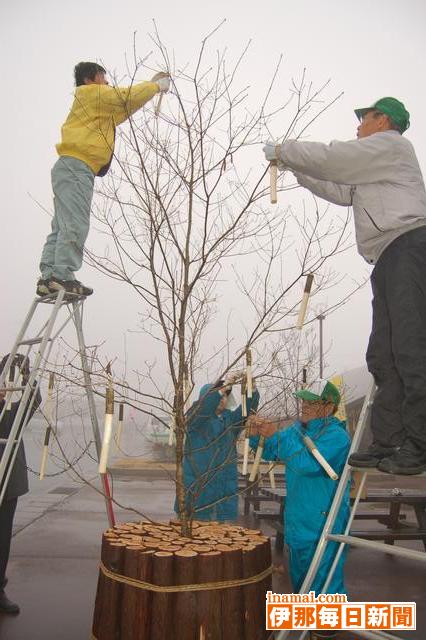

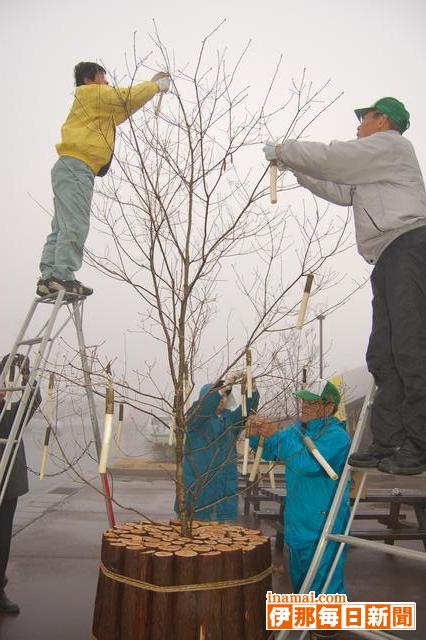

みはらしファームでホンダレ様の飾り付け

今年の五穀豊穣(ほうじょう)を願い14日、伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームで、「ホンダレ様」の飾り付けをした。

山作業を開始する1月8日の「初山」で切り出した材料で、稲・粟などの穂が垂れる様子を模す「ホンダレ様」は地元小正月の伝統行事。「穂垂れ」がなまって「ホンダレ」と呼ばれるようになった。50年ほど前までは、地元集落でもよく見られたという。

今年はナラの木に、コシアブラ、クルミ、カエデで作った「穂」をぶら下げた。

「ホンダレ様」は、22日のどんど焼きで焚き上げるまで、みはらしファーム内、とれたて市場前に飾る。 -

小さい子どもの命を救う救急法講習会

伊那市の母親らでつくる子育て支援グループ「子どもネットいな」は13日、8歳未満の子どもの救急法講習会を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。約20組の母子が集まり、小さい子どもへの心肺蘇生方法を学んだ。また、火を扱うことが多くなるこの時期に合わせ、火災・やけど予防についての話もあった。

成人の救急方法を学ぶ機会は多いが、小さい子どもを対象とするものは少ない。そのため子どもネットいなは、伊那消防署に依頼して夏と冬の2回、こうした講習会を開催して、子どもを守る方法を広めている。

母親たちは、子どもへの救急救命で留意する点などを学んだ後、人形を使って実際に心肺蘇生に取り組んだ。消防署員は「けがは大人の責任で注意してあげる必要がある」と呼びかけ、それでもやけどをしてしまった場合に、とるべき対処方法などを説明した。 -

身近なもので音遊び

文部科学省推進の地域子ども教室事業「遊びの寺子屋」を高遠町で展開する運営委員会(丸山宏一委員長)は14日、笛師九兵衛こと、北原有さん(43)=長谷村黒河内=を講師に迎えた「笛作り音遊び講座」を町総合福祉センターで開いた。

九兵衛さんは、ボルトの長短で音階をつくって「大きな古時計」を披露したほか、茶わんやスプーン、石など身の回りにあるものを使って音を奏で、楽しみ方を紹介した。

長方形の穴をあけたフィルムケースにひもを通し、振り回したり、吹いたりして鳴らせたり、工具と紙コップをひもでつなぎ、工具をたたいて音を響かせて遊び、最後はミニコンサートもして楽しんだ。

参加した高遠小学校2年の黒河内春陽ちゃん(7)は「いろんな物から音を出せて楽しい」と夢中になって遊んでいた。

寺子屋は毎月1回土曜日に開催。これまで、ネイチャーゲームや山菜採り、竹を使ったものづくりなど野外活動を中心に展開し、次回は郷土の食文化に触れる予定。 -

紅白シクラメン、新春からめでたいね

駒ケ根市福岡の民家で育てている白いシクラメンに1つだけ赤い花が咲き「紅白とは、新春からめでたい」と家人を喜ばせている。

このシクラメンは04年12月飯田市内の花店から購入したもので、最初の年は赤い線が1本入った変わり花が1つ咲き、夏は上部は枯れたが、秋、水を与えると復活し、11月末ころから白い中輪の花が次々と咲き、年末には、白花の中から赤い花が1つだけ咲いたという。 -

片岡鶴太郎氏の個展「織と染展」 17日までベル伊那

俳優、タレントとして活躍する片岡鶴太郎(本名・荻野繁雄)氏の個展「織と染展」は17日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。芸術家として描いた同氏の原画を、西陣織で額装や軸装などに仕立てた40点を展示販売している。同店では初個展。

作品は、織と染の技を最大限に生かした創作を目的に、鶴太郎氏自らが主宰する工房「苺庵」で製作。一流職人の素晴らしい技と、鶴太郎氏の瑞々しい感性が融合した作品が会場内を飾っている。

原画となる題材はタイ、伊勢エビ、カツオなどの魚のほか、フクロウ、タカなどの鳥や花など。ユーモラスな表情のキャラクターが見る人をひきつける「十二支」や、2体の雷神・風神像が迫力的な「雷門」などの作品がある。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

【記者室】地域通貨で目指すものは

地域通貨の活動に取り組む「みのりんぐ箕輪ねっと」が、「生しぼり えごま油」を発売した。健康にいい-と聞くとつい関心を抱いてしまうが、青じそ好きとしてはシソの香りが広がるエゴマ油は気に入った。何にでも気軽に使えるという点もいい▼地域経済の活性化を目的とする地域通貨だが、「みのりんぐ-」は経済効果に加えて健康貢献も考え、“恵の輪”の広がり、“楽しさ”を発信。信州みのわエゴマのブランド化、遊休農地の有効活用のためベテラン農家と新規就農希望者の橋渡しなど事業拡大を目指す▼自由な発想とチャレンジ精神。楽しめることが大前提という活動。確かに楽しくなければ続かない。地域を変える原動力になるか。住民パワーに期待。(村上記者)

-

白熱!百人一首大会

伊那市の伊那中学校で13日、1年生を対象とした新春恒例行事の百人一首大会があった。第1体育館に集まった約140人は、クラスの枠を超えて札を囲み、熱戦を繰り広げた。

4クラスから各一人づつを選出した、28グループに分かれ、クラスマッチ形式で対戦。各クラスの総合獲得枚数をクラス人数で割った平均枚数で競い合った。

百人一首大会は古典に親し、小人数対戦による人間関係の交流が目的。昨年の暮から国語の授業で学んだり、冬休み期間中の宿題で覚えてきた生徒らは、学習の成果を披露した。

上の句が詠まれている間に札を取る生徒から、たまたま手元にあった札を取る生徒まで、レベルはまちまち。札が少なくなるにつれて激しさは増し、一枚の札に何人もの手が伸びてもつれ合っていた。

「秋の田の竏秩vは、百人一首の1番目の短歌とあって、生徒全員の得意の句。詠み手が詠んだ瞬間、それぞれのグループで歓喜の声が沸いていた。

上位2クラスは後日、トロフィーと賞状が授与される。個人表彰は男女各上位3人の名前が、校内の掲示板に掲載される。 -

高遠町旧藤沢診療所に宅老所

NPO法人「おもいやり」(小松米人理事長)は、00年に閉鎖した高遠町藤沢の旧町営藤沢診療所を利用して宅老所「ふじさわ」を開設した。16日の営業開始に先立って開所式が13日あり、地元や町関係者ら35人が出席した。

町内では昨春開所した下山田の宅幼老所「SALA」に続いて2カ所目。藤沢診療所が閉鎖して以来、老人クラブや区長会、民生委員会など14団体の役員で構成する委員会で、診療所の跡地利用について検討を重ねてきた。その中で、小松理事長が名乗りをあげて開所に至った。

藤沢地区は高齢化率45%と高いなかで、デイサービスセンターも長藤地区や伊那市まで足を延ばす状況が強いられていたため、宅老所の開設に地元住民の期待は大きいという。

宅老所は、旧藤沢診療所(鉄骨平屋建て)330平方メートルのうち、約200平方メートルを県と町の補助を受け、1千万円かけて改装。調理室や浴室を設置したほか、機能訓練室などを備える。

病院勤務の経験があり、介護にも携わったきた小松理事長、介護福祉士や看護師ら職員6人態勢で運営し、要支援・要介護者の通所介護を定員10人まで受け入れる。将来的にはショートステイも可能にしたいとしている。

式で小松理事長は「地域のみなさんのよりどころになるような場所にしたい」とあいさつ。伊東義人町長は「高齢化が進むなか、藤沢地区に望まれた施設。地域の思いやりの施設になるよう、住民と連携して親しまれる施設として運営してもらいたい」と述べた。 -

箕輪消防署の宮川崇さんが最優秀賞に

第20回伊那消防組合職員意見発表会が12日、伊那市役所であった。同組合管内の4消防署員7人が、日ごろの消防・救助活動などで感じたことなどを発表した。伊那消防組合消防本部の主催。

箕輪消防署の宮川崇さん(29)が「大規模災害時の情報収集と指揮」と題して話し、最優秀賞に決定。優秀賞は、伊那消防署の加藤史明さん(28)と、宮島国臣さん(30)が選ばれた。

入署して11年目、後輩たちから目標とされる好青年竏窒フ宮川さんは、県緊急消防援助隊員として新潟中越地震で活動した実体験を披露。情報の収集や伝達が重要となる災害現場で、思うような活動ができなかったことに対して、「情報収集や伝達・指揮方法について実践的な訓練をして、対応できるように」と呼びかけた。

宮川さんは「実際は待機している時間が長く、現地にいるのに何が起こっているか把握できない状態」と振り返り、「災害地の状況は想像以上に悲惨。助けを求める被災者のために効率良く活動できるよう、訓練で補っていきたい」と訴えた。

最優秀賞者の宮川さんは2月16日、木曽郡上松町で開かれる県消防職員意見発表会に出場。「2度目の県発表会なので、今回こそは最優秀賞を取りたい」と意気込みを述べている。

191/(月)