-

【記者室】食の安全

米、野菜、花、果樹など農産物のブランド化を確立し、商品価値を高めて農業経営の安定を図ろうと各地域で取り組みがされている▼食の「安心・安全」への関心が高まっている中、食品卸がオーストラリア産を長野県産と牛肉表示を偽装。「牛海綿状脳症(BSE)があってから、原産地を見て買うようになった」という女性は「国産は大丈夫と思っていただけに、何を信じたらいいのか」と不安を感じた様子▼牛肉の国産と輸入ものは脂肪分が違うため、見てすぐわかるそうだ。伊那市内のある精肉店は「客の前で、説明しながら切るので客も知識がある。そんな会話がない店で買っていると、客も分からないでしょう」と話した。自分で見極める力がないことに気づく。(湯沢記者)

-

大芝荘に冬季のオブジェ展示

南箕輪村の大芝荘ロビーに、「工房 銀の鳥」を主宰する秋山かをるさん=北殿=が制作した雪の銀世界をイメージしたクラフトアートが展示され、利用者の目を楽しませている。

朽ちた木や粘土などを使い、春夏秋冬を表現するクラフトアートに取り組む秋山さん。大芝荘の展示は3回目になる。

オコジョ、ウサギなど4種の動物がそれぞれ暮している様子を、4つの木をくりぬいた中に演出。森の動物たちのかわいい姿が楽しめる。降り積もった雪を粘土で表現したり、木々を白く塗ったり、氷柱を下げるなどファンタジックな白銀の世界を創り出している。展示は26日まで。 -

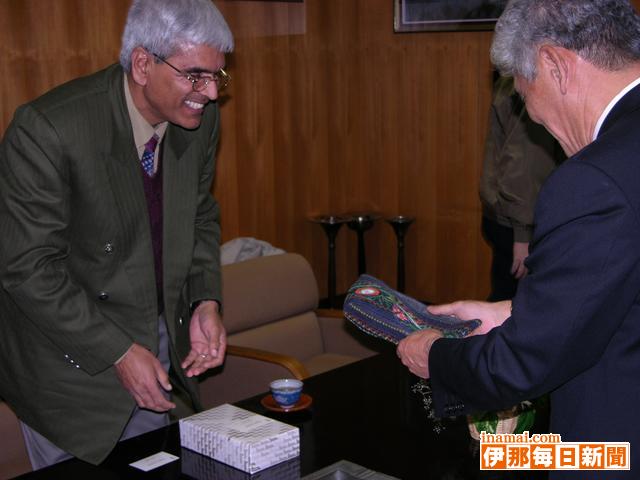

ネパール研修員表敬訪問

国土交通省の指導でJICA(国際協力機構)が行っているネパール自然災害軽減支援プロジェクトの研修で日本を訪れているネパール治水砂防局の技術者ゴビンダ・パウデルさん(51)は15日、駒ケ根市役所に中原正純市長を表敬訪問した。中原市長は「ネパールは日本と同様山岳地帯で土砂災害が多いという。日本での研修を生かして国づくりのために頑張って」とあいさつし、歓迎の印にと置き時計をプレゼント。ゴビンダさんは「一時悪かった政情も良くなってきた。来年はネパールでお会いしたい」としてネパールの伝統的な帽子・トピーを市長に贈った=写真。

ゴビンダさんは駒ケ根市の天竜川上流河川事務所をはじめ、全国数カ所の研究所などで地滑りや砂防などについて研修している。 -

箕輪町公民館「男の料理教室」

そば打ちに挑戦

箕輪町公民館の「男の料理教室」は最終回の16日、町保健センターでそば打ちに挑戦した。グループごとにそばを打ち、かき揚げと一緒に味わった。

料理することの楽しさを味わい、家族の一員としての幅を広げよう-と開いた全4回の講座。どんぶりものや魚料理などを学び、最終回は毎年そば打ちをしている。

講師は町公民館の柴登巳夫館長。実演しながら、水を粉に平均によく混ぜる水まわしや、練りなどのポイントを指導。最も重要な作業という練りは、「上半身の体重を乗せて力を入れて十分に練る。これができていると、伸ばしも切りも上手にできる」とアドバイスした。

受講者は、グループごとに作業を交替しながらそばを打ち、かき揚げにも挑戦。皆の努力の結晶である手打ちそばと、熱々の揚げたてのかき揚で楽しい昼食となった。 -

手織り絨毯・民芸品クリスマスセール ベル伊那20日まで

アフガニスタン復興支援企画「アフガニスタン・ペルシャ・パキスタンの手織絨毯(じゅうたん)・民芸品クリスマス大セール」は20日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。NPOイーグル・アフガン復興協会主催。

アフガニスタン、ペルシャ産の手織り絨毯のほか、ラピスラズリの小物やアクセサリーなど約600点を販売。売り上げの一部は同復興協会を通じて、アフガニスタンの職業訓練校設立に役立てる。

復興協会理事長の江藤セデカさんは「職人が丹精込めて作った作品を見て、手にとって触ってほしい。25年間の内戦で苦しんでいる人たちのためとなるので、ぜひ協力を」と呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

向山恵一さん ミヤマで個展

伊那市手良在住の高校美術教員・向山恵一さん(48)の個展「FIELD PAINTING」は20日まで、同市坂下区旭町のアートギャラリーミヤマで開いている。入場無料。

転勤で久しぶりに地元に帰省し、99年から同ギャラリーで個展を開いて今回で3回目。「塗り重ねる楽しさ」をテーマに、水彩やアクリル絵の具のほか、木炭で、キャンバス、ボード(厚紙)、コットン紙に描いた作品約70点が並ぶ。

一つひとつ作品は、色のテーマが決まっていて、5、6回以上塗り重ねている。すべてが抽象画で、伊那市の山に霧が立ち込める心象風景や、幾何学模様をイメージした絵など、それぞれは見る人の目を楽しませている。

向山さんは「作品に色彩がかもし出す雰囲気を味わってもらえるとうれしい」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後7時(最終日は午後6時)。 -

武器では平和は守れない 沖縄戦経験者の親里さんが講演

太平洋戦争で沖縄戦に巻き込まれた経験を持つ長野市在住の親里千津子さんがこのほど、宮田村で講演。自身の体験から平和の尊さを説き「武器では平和は守れない」と強く訴えた。

上伊那地区労組会議などでつくる憲法を守る会が「不戦を誓う集い」として開催。約200人が参加した。

沖縄県生まれで高等女学校の時に、地上戦を経験した親里さん。何もかもを国に捧げようとした当時の時代背景にふれながら、戦争の悲惨さを伝えた。

「戦争に負けた時はみんなが平和を守らなきゃと心に誓った。なのに私たちは戦後60年のなかで、平和をつくってこなかった」と、憲法改正が議論される現在の情勢を憂いた。

「今からでも遅くない。皆さんが語り部となって平和の想いをつないでいってほしい」とも呼びかけた。 -

箕輪町公民館子育て学級でお楽しみクリスマス会

箕輪町公民館子育て学級の「お楽しみクリスマス会」は15日、町文化センターであった。クリスマスにちなんだ歌あり、絵本あり、リトミックありのお楽しみ会にサンタクロースもやってきて、子どもたちはプレゼントをもらって大喜びだった。

親子で元気に「ジングルベル」「赤鼻のとなかい」などを歌い、「きよしこの夜」「きらきらぼし」の美しいミュージックベルの演奏を聞いた。絵本「いろいろサンタのプレゼント」の読み聞かせのあと、折り紙でサンタクロースも作った。子どもたちはお母さんに手伝ってもらいながら上手に折り、顔を描いてかわいいサンタクロースが出来上がった。

最後のお楽しみはサンタクロースからのプレゼント。子どもたちは一人ずつ、手作りのクリスマス・リースをサンタクロースに手渡され、「ありがとう」と笑顔を見せた。 -

駒ケ根青年会議所来年度基本方針案発表

06年に設立40周年を迎える駒ケ根青年会議所は16日、駒ケ根商工会館で記者会見を開き、来年度の基本方針案を発表した=写真。新年度理事長の加藤道生さんはスローガン「前進あるのみ! われわれが未知の可能性を切り開く」と、伝統を継承した上でさらなる組織の発展を実現させる竏窒ネどとする基本方針案を示した。

各委員会の詳細な事業計画は5月21日に駒ケ根市文化会館で開かれる設立40周年記念式典で発表される。

06年度の役員は次の皆さん。

▽理事長=加藤道生▽専務理事=北原和明▽副理事長=生田治、坂本洋▽未来ビジョン創造会議議長=池上博康▽国際化まちづくり企画運営会議議長=塩沢寿一▽総務委員長=飯島秀樹▽美しき「信州」創造委員長=気賀澤洋司▽元気発信委員長=白鳥俊明▽夢少年委員長=森智幸 -

昭和伊南病院でクリスマスコンサート

駒ケ根市の昭和伊南総合病院(千葉茂俊院長)は14日夕、クリスマスコンサートを講堂で開いた。患者や病院関係者のほか一般市民など約130人が集まり、音楽に耳を傾けるひとときを楽しんだ。

昨年のクリスマスコンサートに続いて出演した宮田村などの音楽教室の講師らでつくるMMC(宮田ミュージックサークル)、小学生の合唱グループ「サタディー・シンガーズ」「音のカーニバル」のほか、トロンボーンアンサンブル、赤穂中学校2年5組などが新たに加わって、クリスマスソングやポピュラーなど多彩な曲の数々を披露した=写真。

聴衆は会場に響く美しい演奏を聴きながらクリスマス気分に浸っていた。 -

アイデア貯金箱表彰

駒ケ根郵便局の矢島和一郎局長は14日、赤穂東小学校を訪れ「第31回私のアイデア貯金箱コンクール」の3・4年生の部で駒ケ根郵便局長賞を受賞した同小4年生の北澤小波さん(10)に賞状と副賞を手渡した=写真。北澤さんの作品はトウモロコシを模したもの。紙粘土で粒を一つ一つ丹念に作って貼り付けた。北澤さんは「夏休みにトウモロコシを食べていて思いついた。粒を付けるのが難しかった」と話した。矢島局長は「審査員の間でもユニークだと評判だった。手の込んだ見事な作品をありがとう」と入賞を祝福した。コンクールに参加した同小の児童31人には参加賞が贈られた。

同コンクールには区内の赤穂、赤穂東、赤穂南の3小学校児童が今年の夏休みに製作した作品188点が寄せられた。 -

日本和装長野学院第5回学院祭

着付け、手描友禅など、和装に関した技術を学ぶ日本和装長野学院は16日から、第5回学院祭を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いている。手描友禅の着物や組紐の角台など約100点が、訪れた人の目を楽しませている。

同学院は、日本和装コンサルタント協会の長野県支部で、学院長の福澤弘子さんをはじめ、講師は上伊那在住者が多い。南信を中心とした29教室に約100人の生徒がおり、手描友禅、組紐(くみひも)、刺繍(ししゅう)着付けなどを学んでいる。

出展者は初心者講師からまでと幅広く、圧倒的に60、70代の女性が多いが、男性受講者もいるという。

手描友禅の着物は、協会の全国大会にも出展した作品。五所解模様などの古典的な絵柄から、スケッチから起こした新鮮なデザインまでが並ぶ。

福澤学院長は「みなさんに和みの気持ちを感じてほしい」と話していた。

午前10時縲恁゚後5時。入場無料。18日まで。

18日は午後1時から花嫁着付けや創作帯結びの着付けショーもある。 -

はらぺこ保育園で地域住民ともちつき

母親有志で立ち上げた野外保育園「はらぺこ保育園」で13日、「もちつき会」があった。地元住民や園児の祖父母も参加。園児らは、日本の伝統文化にふれながら地域住民との交流を楽しんだ。

創立時から年中行事の一つとして取り組みたいと考えていた餅(もち)つき。正月を前に、保護者や地域住民の協力を得て、挑戦することになった。

保護者から借りた杵(きね)と臼(うす)を使って餅つきはスタート。園児たちは重い杵を精いっぱい振り上げ「よいしょ、よいしょ」と元気良く声をかけ合い、冬の寒さを吹き飛ばしていた。

つきあがった餅は、地元住民が炊いたあんこなどにあえて試食。「おいしい」と笑顔を見せながら、きな粉やごま、大根おろしなど、さまざまな味のバリエーションを楽しんだ。 -

05年度箕輪町功労者が町に記念品「町旗」贈る

05年度箕輪町功労者表彰の受賞者4人は16日、受賞の記念に町に町旗とポールを贈った。

本年度の受賞者は坪井栄寿さん(72)=福与卯の木、渕井光久さん(77)=長岡石仏上、福田英治さん(70)=松島坂井北、三沢康人さん(71)=沢長田。

記念品は、町の公式行事や役場玄関前のポールに掲揚するための町旗の小3枚、運動の大会などで使う町旗の大1枚とポール(アルミ製、長さ4メートル)1本。旗は緑地で、小さい旗には町章、大きい旗には町章と「長野県箕輪町」の文字が白で書いてある。

町にはこれまで大会用の旗がなく、玄関前やステージ用の旗も古くなっていた。

松島コミュニティセンターであった町功労者で組織する功寿会の総会に先立ち、平沢豊満町長に手渡した。町長は、「大きな旗が必要だった。町の意気を示すためにも、皆さんの意思をくんで使わせていただく」と感謝した。 -

上伊那の山岳愛好団体 風力発電事業に反対

上伊那の山岳愛好者でつくる5団体は16日、高遠町・長谷村に計画されている風力発電事業に対して自然景観を守る立場から反対、上伊那地方事務所長や上伊那7市町村長らに中止要望書を提出した。

要望したのは「伊那山仲間」(丸山正一会長)「伊那山の会」(田中幸雄会長)「駒峰山岳会」(清水千博代表)「駒ケ根山岳会」(林博文会長)「中央アルプスの自然を愛する会」(伊藤精晤会長)。要望書で「私たちが未来世代へ残すものは、誇るべき自然景観で、山の上に連なる人工物では決してないはず」と事業主体者に計画中止を指導するよう求めている。

団体代表者ら6人が各所を訪問。要望書を読み上げ、風車が設置された場合の権兵衛トンネル入り口や仙丈ケ岳などから見える景観のイメージ写真約10枚を示した。

丸山会長は「クリーンエネルギーを否定するものではないが、自然景観と引き換えるには代償が大きすぎる」と訴えた。

上伊那地方事務所の牛越徹所長は「クリーンエネルギーへの転換と景観との接点をどう図るかが大きな課題。法令の手続きに沿って対応したい」、伊那市の小坂市長は「南アルプスは伊那住民が愛着を持つ山。説明はこれからで、住民の意見を踏まえながら対処したい」とそれぞれ答えた。

要望書を出した市町村は風車の見える地域で、伊那市、高遠町、長谷村、箕輪町、南箕輪村、宮田村、駒ケ根市。

事業は、事業主体の三峰川電力が入笠山縲恷ュ嶺高原の尾根伝い約11キロに、高さ100メートルほどの風車30縲・0基を取り付ける計画。 -

キッズ王国で昔話「さるかにむかし」上演へ

伊那市内の園児や小学生の親約20人でつくる伊那おやこ劇場の影絵サークル「きらっぴー親子劇団」(浦野しず子代表)は、来年2月末に市内である、子ども向けイベント「キッズ王国」で恒例の影絵を上演するため練習に励んでいる。

横浜市を拠点に全国で活躍する影絵劇団「かかし座」(後藤圭代表)の影絵に感動し、1999年に発足。本年度の演題は、おなじみの昔話「さるかにむかし(合戦)」で、9月上旬から、せりふ、歌、脚本のほか、人形や背景づくりを進めてきた。

10日、発足以来交流のある後藤代表が同市東春近の春近郷ふれ愛館を訪れ、初めての通し稽古を指導。後藤代表は「人形操作、音、演技のアンサンブルがうまくいけば、やっていて楽しくなるし、よいものが見せられる」と助言した。

浦野代表は「初めて昔話に挑戦するので少し心配だが、皆さんが楽しめるものをつくりたい。絵もきれいだし、人形もかわいいので、ぜひ見に来てください」と話している。 -

だるま名入れ

今年も残すところ半月余りとなり、駒ケ根市の名刹光前寺(吉澤道人住職)では商店や企業、個人などが商売繁盛や家内安全の願いを託して依頼しただるまの名入れ作業に追われている。うずたかく積まれた赤や金、白などのだるまに囲まれた吉澤住職が筆を手にしてひとつひとつのだるまに丁寧に名前を書き込み=写真、職員が白で縁取りして仕上げている。吉澤住職は「皆さんにとって来年が良い年になるよう心を込めて書いています」と話している。

寺では正月に販売するだるまを例年並みの約1500個用意。このうち注文に応じて名入れをするのは約250個という。

名入れの申し込みは24日ごろまで受け付けている。 -

年賀状差し出し式

年賀状の受け付け初日の15日、駒ケ根市の駒ケ根郵便局(矢島和一郎局長)は年賀状の差し出し式を局ロビーで開いた。赤穂保育園の年長園児36人と切手類販売組合会長の井坪勇さんが訪れ、それぞれ持参した年賀状をポストに投かんした=写真。園児らには局から来年のえとである戌(いぬ)を描いた手ぬぐいがプレゼントされた。矢島局長は「25日までにポストに入れてくれれば全国どこへでも元旦に届けられます」と早めの投かんをアピールしていた。

ポストの投かん口は従来、郵便番号別に3つが設けられていたが、仕分け作業の自動化が進んだことにより、今年はお年玉付き年賀はがき用と、それ以外(私製はがきなど)用の2種類のみとなっている。 -

箕輪郵便局で年賀状の初差出式

06年用年賀状の引き受けが15日始まった。箕輪郵便局には松島保育園の年長園児63人が、初投かんに訪れた。

同郵便局は、年賀状投かん用ポストを局内に設置。園児たちは、そのポストへ持参した年賀状を投かんした。

アニメのキャラクターなどが描かれたカラフルな年賀状は、祖父母にあてたものが多かった。

昨年箕輪郵便局が引き受けた年賀状は59万6238枚、配達は58万7437枚。今年は、引き受け数58万4千枚、配達数57万6千枚を見込んでいる。メールの普及に伴い、全国的に年賀状の差出数は年々減少しているという。

投かんのピークは年々遅くなる傾向にあり、仕事収めとなる月末や土・日曜日に集中する。今年は3連休明けの26日ころがピークになると予測しているが、田中幸一局長は「24日までの投かんを心がけてほしい」と呼びかけていた。 -

南箕輪中学校、落穂拾いで集めた支援米を引き渡し

飢餓で苦しむ人たちのために役立ててもらおう竏窒ニ、南箕輪中学校の生徒が15日、アフリカのマリ共和国へ送る「落ち穂玄米」を、上伊那農業協同組合(JA上伊那)へ引き渡した。

米は10月にあった落ち穂拾いで集めた稲穂からとれた171・1キロに、農家から寄付を合わせた250キロ。 当初落ち穂拾いは、備品の購入費にすることなどを目的としていたが、「飢餓に苦しむ人に米を送りたい」という生徒の発案により、94年からルワンダなどへ送るようになった。昨年は、新潟県中越地震被災地へ送る義援金にした。

今年は、ボランティア団体を通して支援米を送るJA上伊那を通し、マリ共和国へ支援米を送る。

生徒会長の竹松俊彦君は「1粒1粒にはぼくたちの願いが込められている。有効に使ってほしい」と話し、JA職員へ米を引き渡していた。 -

文科省から社会教育功労賞

伊那市、高遠町、南箕輪村でつくる「ガールスカウト長野26団」団員の春日澄子さん(81)=同市美篶=が長年の功績が認められ文部科学省の社会教育功労賞を受賞した。15日、木部則子同団委員長と共に市役所を訪問し、小坂樫男市長に喜びの報告をした。

春日さんはガールスカウト歴20年で、市保育士を退職した後に入団。団委員長を12年間、県支部長を1997年から4年間務めた。冬季長野オリンピックでは、支部長として団員をけん引し、ボランティア活動に取り組んだ経歴もある。

社会教育功労賞は本年、全国で4人、県内では春日さんただ一人が受賞。5日に東京都であった受賞式で、文部科学大臣の小坂憲次氏から賞状を受け取ったという。

春日さんは「皆さんの支えをいただいてもらった賞。体が元気なうちは活動に全力を注ぎたい」と受賞の感動を述べた。 -

詐欺や車上荒しにご用心

伊那地区防犯協会女性部(堀田弘子部長)は14日夕方、市内のベルシャイン伊那店、西友竜東店など5個所の大型店前で年末特別警戒(12月1竏・1日)の街頭啓発をした。部員約80人のほか、伊那警察署員や伊那消防署員なども参加し、防犯に関する啓発チラシなどを配った。

アピタ伊那店の入口前3個所では、部員約15人などが街頭に立った。「降り込め詐欺にご用心」「車の中にあるあなたの財産が狙われています」などと啓発するチラシや、ティッシュなどを買い物客に配布。部員らは「年末特別警戒中です。気をつけてください」と呼びかけていた。

期間中の20日は、ベルシャイン伊那店、アピタ伊那店、ニシザワ高遠食彩館、ジャスコ箕輪店で伊那エンジェルス隊員、伊那少年友の会員などが同様の街頭啓発をする。 -

クリスマスチョコ付き切手セット販売

クリスマスに切手の贈り物はいかが-。

辰野町、箕輪町、南箕輪村、伊那市西箕輪、塩尻市北小野地区内にある特定郵便局9局でつくる上伊那北部会は、クリスマス限定の「チョコ付き切手セット」を各窓口で販売している。

80円切手5枚と50円切手2枚は全て記念切手で、チョコレートなどの菓子がおまけについたお楽しみセット。価格は切手代分のみの500円。

クリスマスとバレンタイン時期の恒例で、楽しみにしている人も多い。

南箕輪郵便局は600セットを用意。11月末に局員が心を込めて袋詰めした。局では、「残りわずか。早めにご利用ください」と話している。 -

年賀状…元旦配達へ早めの投函を

高遠町の高遠郵便局に門松がお目見えした。高さ約1・5メートルで、しめ縄で囲っておかめやナンテンなどを飾り付けている。

15日に始まった年賀状の投かん受け付けに合わせて毎年飾っている。正月の近づきを感じてもらい、早めの投かんを呼びかけている。

同局によると、昨年度の差し出し数は14万枚で、今年度も同数を見込んでいる。例年遅出し傾向にあるが、初日はお年寄りを中心に投かんが多く、「例年より出だしが好調」。

小林研二局長は「年賀状を少しでも多く元旦に届けられるよう、なるべく早く年賀状を投かんしてもらいたい」と話している。 -

お父さんとクリスマスケーキづくり

飯島町中央公民館の親子で楽しむ講座「おとうさんといっしょ1・2・3」は11日、クリスマスケーキづくり教室を町文化館で開いた。約30人の親子が参加し、フルーツたっぷりのケーキを楽しく作り上げた=写真。

同公民館の講座「素敵なお菓子づくり教室」でも講師を務めている渋谷美冶恵さんが指導に当たり、スポンジの焼き方から生クリームの塗り方まで丁寧に教えた。子どもたちはケーキに飾るイチゴや桃などのフルーツをつまんで口に入れたり、生クリームをなめたりしながらも、粉を混ぜたりクリームをホイップしたりと懸命にケーキづくりに取り組んだ。父親らは経験のない作業に戸惑いながらも、笑顔で子どもたちとの触れ合いを楽しんでいた。 -

アイデア貯金箱表彰

駒ケ根郵便局(矢島和一郎局長)は12日、赤穂小学校を訪れ「第31回私のアイデア貯金箱コンクール」の1・2年生の部で努力賞を受賞した同小2年生の伊藤里歩さん(8)に賞状と副賞を手渡した=写真。矢島局長は「これからも頑張ってね」と入賞を祝福した。コンクールに参加した同小の児童141人には参加賞が贈られた。

同コンクールには区内の赤穂、赤穂東、赤穂南の3小学校児童が今年の夏休みに製作した作品188点が寄せられた。伊藤さんの作品は赤い郵便ポストを模したものだった。 -

性教育講座第6回

駒ケ根市男女共同参画推進講座、人権教育推進委員会、性教育プロジェクト会議は13日「親のための知恵袋学習会」第6回講座として「望まない妊娠を避けるために」と題した講演会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。約20人が集まり、県看護大母性看護学講座助手で助産師の松原美和さんの話を聞いた。

松原さんは「統計によると日本では望んだ出産と予定外の出産がそれぞれ全体の36%で、望まない出産は3%」と資料を紹介し、望まない妊娠が不幸につながることも多いとして、思春期の若者に妊娠・出産についてどう伝えていくかが大切竏窒ニ訴えた=写真。

7月から開いてきた同講座は次回1月10日の「身近な病気竏註ォ感染症」で最終回。 -

ながたの湯開業7周年でお客様大感謝デー

開業7周年を迎えた箕輪町の日帰り温泉施設「ながたの湯」は14日、記念イベント「お客様大感謝デー」を開催し、朝から多くの入浴客でにぎわった。

98年の開業以来、13日現在で営業日数2284日、有料入場者数164万5676人を記録。当初は一日平均500人の利用を目標としていたが、現在の平均は約720人。好調な実績を保持している。リピーター率が高く、ほぼ毎日訪れる入浴客もいる。

この日は、ご飯団子が入った「ながた汁」の無料サービスや、入浴券購入者を対象としたお楽しみ抽選会を実施。

また、7周年記念イベントとして回数券を70冊以上利用した入浴客41人に記念品を進呈するほか、日帰り旅行が当たるキャンペーンもしている。

平澤豊満町長は「大変多くのみなさんに日々利用してもらい、町内だけでなく諏訪・岡谷方面から来る人も多い。これからも楽しんで利用してほしい」と話していた。 -

私のアイディア貯金箱コンクールの表彰

「私のアイディア貯金箱コンクール」(日本郵政公社主催)の地方審査で南箕輪小学校4年生の根津みなみさん(10)が入選した。南箕輪村郵便局は14日、表彰状を届けた。

コンクールの対象は小学生。貯金箱の製作を通じて創造力を育成し、貯蓄への関心を高めることを目的としている。各郵便局が小学校から作品を募り、推薦作品を地方審査へ送る。南箕輪郵便局が推薦した中では、唯一、根津さんの作品が、南信北審査会の郵便貯金振興会長賞に選ばれた。

根津さんの作品「わたしのゲットブック」は、一見“本”のような形態。中はスゴロク状の穴が開いており、そこに100円玉を1枚ずつ貯金できるようになっている。スゴロクのゴールは自分がほしいと感じているものの金額が設定され「あといくら貯める必要があるか」が一目でわかる。

根津さんは「発泡スチロールに100円の穴をあけるのが一番大変だった。こんないい賞がとれると思っていなかったので、すごくうれしい」と話していた。 -

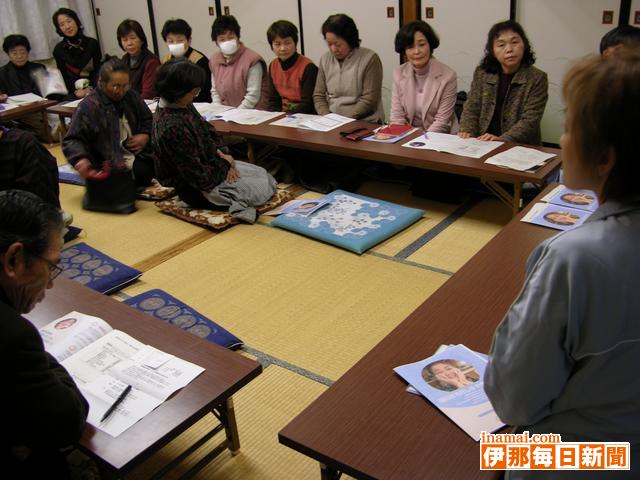

町1区で認知症理解の学習会

宮田村町1区で13日、認知症の理解を深めようと学習会が開かれた。区内で宅幼老所「わが家」を運営する大石ひとみさん、村高齢者福祉係の高山可代子さんが、認知症高齢者との接し方について説明。笑い声が絶えないわが家の日常生活をビデオで紹介し、「否定するのではなく受けとめる。聞き役になってあげて」と呼びかけた。

区と保健補導員、民生員が共催。「正しい知識を学びたい」と初めて開き、約30人が参加した。

利用者の半数以上が認知症の「わが家」。「昼寝の時には、添い寝しようと若いスタッフのとりあいになる」と大石さんがビデオで紹介すると、「やっぱり若い人がいいんだねぇ」と参加者からは笑い声も漏れた。

「認知症の人たちは、不安と葛藤と戦っている。私たちは気持ちで寄り添い、孤独にさせないようにと心がけている」と大石さん。

一人ひとりの記憶にあわせて、時には娘になったり、孫になったりもすると説明し、「私たちの仕事は女優かな」とも続けた。

また、介護者がひとりで問題を抱え込むのではなく、息抜きをすることが大切と指摘。宅老所やデイサービス、村の相談窓口などの積極的な活用を呼びかけた。

高山さんも「早く認知症に周囲が気付き、あたたかい声かけとまなざしが大切」と訴えた。

主催した区保健補導員の宮木まさ子さんは「これが突破口になって、さらに理解を進めたい」と話していた。

191/(月)