-

ロールプレイング方式で防犯訓練

下校途中、突然、不審者に腕をつかまれたら-。中川村大草の中川東小学校で11日、駒ケ根署大草駐在所、笠松大二巡査部長、生活安全刑事課の北園幸己刑事を講師にロールプレイング方式の防犯訓練があった。

北園刑事が不審者の役を、各学年の代表2人が下校途中の児童を演じた。「不審者に声を掛けられた」「不審者が後からついて来た」「不審者に腕をつかまれ、羽交締めにされた」の3パターンを演じ、対応を実習し、防犯意識を高めた。

まず、1、2年生の代表に、不審者役の北園刑事が近づき「お菓子を買ってあげるよ」と声を掛けると、2人は「いらない」「お菓子はいっぱいある」と断り、防犯ブザーを鳴らして、一目散に逃げ出した。

笠松巡査部長は「不審者に近寄らない、すぐ逃げて、近くの家に飛び込む」と指導した。

3、4年生は近隣で最近発生した事例「不審者が後からついてきた」時の対応を学んだ。

5、6年生は「不審者に腕をつかまれた時」の実習、こどもたちは引っ張られた腕を解放そうと力を入れたが、大人対子ども、あっと言う間に羽交い締めされ、自由を奪われた。

笠松巡査部長は「腕を引っ張っても大人の力には敵わない。怖くても相手に近づき、指1本を力いっぱい曲げると、相手は腕を離す」とアドバイスした。

また、北園刑事は「不審者に遭ったら、まず逃げる。防犯ブザーを鳴らして、助けを呼ぶ。できれば、特徴を覚えて」と呼び掛けた。 -

横前秀幸さん27年振りに中川村で個展

)

中川村の望岳荘ミニギャラリーで30日まで、村在住の画家、横前秀幸さん=二科会々員、美里=の個展が開かれている。

アンフォルメル美術館管理者であり、村内中学生の美術指導もする横前さんだが、村内での個展は、来村時の27年前以来。地中海、特にスペインの風景、静物など10号からSMサイズまで17点がずらり。

130年前にすかれた和紙の風合いを生かした「アンダルシアの風」「マルベージュの静物」「バルセロナの花」。オリーブ畑、白壁の家並みが続く「オリーブの丘」。静物のバックに星またたく夜の海を描いた「カダナスの海」。ドンキーホーテでも出現しそうな「ラマンチャの道」など、旅心誘われる風景画が並んだ。 -

宮田小交通安全教室

宮田村宮田小学校は9、10日、交通安全教室を開いている。1、2年生は歩行、3年生以上は自転車で路上練習なども取り入れ、技術と意識を実践的に高めた。

9日は2、4、6年生が実施。6年生は自転車で学校周辺を路上実習した。

安協や駐在所の協力で、繰り返し安全確認を徹底。交差点はきちんと停止して押して歩き、正しい交通ルールを学んでいた。 -

南中造園委員会 地域に花のプランター配布

学校の春花壇の美を競う「フラワー・ブラボー・コンクール」の一環で、南箕輪村の南箕輪中学校造園委員会(中村昭彦教諭、40人)はこのほど、村内の役場や駐在所など4カ所に、花のプランターを配布した。例年取り組む地域の美化活動で、送り先からも喜ばれている。

コンクールに向け、造園委員会は昨年8月下旬、パンジーとビオラの種をプール西側の畑に貨殖。苗に育った計約2千株のうち、約200株を同11月下旬、プランター60個に植え替え、温室で丹誠込めて育ててきた。プランターは半数を3月下旬縲・月上旬、地域に配った。

また、残りのプランターや鉢植えを学校の玄関や各教室に飾り付け、花のポットを新入生171人に配布。このほか、花の苗を村公民館の庭に定植したり、村内全5保育園に送ったりした。

造園委員長の3年清水智成君(14)は「水やりや草取りなど大変だったが、地域のみなさんが喜んでくれたのでうれしかった。これからも花を育てながら学校や地域を明るくしていきたい」と感想。今後は秋のコンクールに向け、サビオラやマリーゴールドなどを育てていくという。

地域に花のプランターを配布した造園委員会のメンバー -

「華やかによみがえる古布」展

ちりめんなどの古布に新たな命を吹き込んだ人形や押絵などの作品展「華やかによみがえる古布」が9日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。14日まで開く。

宮田村の「ギャラリー枯淡」代表の前山ひろみさん(73)が主催。前山さんは皮のアートフラワーに20年近く親しみ、3年前からはちりめんの押絵も楽しんでいる。今回の展示会は古布好きが縁で知り合った北海道、東京都、三重県の造形作家ら4人も参加し、5人それぞれの個性豊かな作品を展示した。

前山さんの作品は、麻のれん、江戸ちりめんの古布などからイメージを膨らませ、「三軒長屋のねこちゃん」「うさぎのお月見と紅葉狩り」など物語を作り、元の布の絵柄を生かしながら、美しい柄のちりめんで押絵にしている。

造形作家による擬人化したネコやウサギなどの人形、市松人形の着物、節句を題材にしたちりめん細工など多彩な作品が並ぶ。

「自分の生きがいのため、目標を持ってこれからの年齢を乗り越えていきたい」。そんな思いで開いた展示会。「古布に込められた思いを古布と会話しながら新たな命を吹き込み、よみがえらせた作品を見ていただきたい」と話している。

期間中の13日午後2時から展示会場でメモリアルコンサートもある(まえやま内科胃腸科クリニック主催)。 -

池田満寿夫の世界展

版画家、池田満寿夫の初期から最晩年までの版画作品などを紹介する「池田満寿夫の世界展」が10日、伊那市旭町のはら美術で始まった。幅広い年代の版画作品に加え陶芸、書も集めた見ごたえある展示になっている。

池田満寿夫(1934-97年)は旧満州に生まれ、終戦後に長野市に移り長野高校を卒業。57年第1回東京国際版画ビエンナーレ展入選、60年第2回同展文部大臣賞を受賞。66年に棟方志功に次いで第33回ヴェネツィア・ビエンナーレ展国際版画大賞を受賞し一躍有名になる。版画家だけでなく彫刻家、陶芸家、脚本家、映画監督、芥川賞作家など多彩な顔を持ち活躍した。

今回の世界展では、初期の珍品「わたしの処女 No8」(1958年)、「水」(1965年)をはじめ米国時代、晩年、そして最後の版画作品で3点セットの「人間の全て」(1997年)までがそろう。版画は32点。陶芸8点、書5点。

はら美術では「これだけの作品が集まることはない。ぜひ見てほしい」としている。

会期は15日まで。午前11時縲恁゚後6時、入場無料。 -

中川西小の百年桜が満開で記念写真

中川村片桐の中川西小学校駐車場のエドヒガン桜が9日、満開になり、満開の桜をバックに、5年生が気賀沢校長を囲んで記念撮影をした。

樹齢百数10年、花の色は鮮やか。花数多く、重なり合って咲く様はまさに豊満。

数年前に樹勢が衰えたため、周りを囲ったり、樹木医の診断を受けるなど、保護に力を入れている。 -

箕輪進修高校入学式

箕輪町の箕輪進修高校で9日、入学式があった。第1期生となる161人(第I部クリエイト工学科40人・普通科68人、第II部普通科41人、第III部普通科12人)が入学した。

同校は多部制・単位制で、I部(午前)・II部(午後)・III部(夜)の3つの学習時間帯が設けられており、修得単位を卒業単位数まで積み上げることで卒業できるシステム。ほかの部の講義を受講して単位を取得することもでき、自分の計画に基づいて学習できる。

来賓として出席した平沢豊満箕輪町長は「多様化した生徒のニーズに対応した箕輪進修高校は地元の多くのみなさんの魅力ある高校づくりに向けた熱き想いの結晶。同校には多部・単位制高校として、多様化した生徒のニーズに十分応えられる多くのコースが設定されている。箕輪進修高校の1期生として、どうかひとり一人が積極的に前を向き、すばらしい高校づくりに邁進して欲しい」と祝辞を述べた。

新入生代表の同校クリエイト工学科の神取亮さんは「生徒の本分を踏まえ、自己の向上と本校の発展のために努力することを誓う」と宣誓した。

その後、同校の同窓会から新入生たちに新しい校章が贈られた。 -

古刹・熊野寺薬師堂で7年に1度のご開帳

宮田村南割区の古刹・熊野寺薬師堂で6日、7年に1度のご開帳が行われ、鎌倉時代の作とみられる薬師如来像、聖観音菩薩像の秘仏2体が公開された。歴史の変遷にも住民が大切に守り、伝え続けた仏様は柔和な笑みをたたえるかのような神秘的なたたずまいで、参拝に訪れた地域の人たちを出迎えた。

「お薬師さま」と住民に愛され、今も昔も地域の・ス守り寺・ス。中央道建設により1980年に薬師堂は移転を余儀なくされたが、今回のご開帳も管理者の南割区が盛大に執り行った。

白心寺(町二区)の山田弘之住職が法要を営み、約60人が参列。いつもは閉じられている厨子の扉が開けられ、木像の秘仏2体が姿を現した。

「時代も変わりお薬師さまのことを知らない人も多くなったが、地域の大切な文化を我々が伝えていかなければ」と、南割区長でご開帳実行委員長を務めた小林研二さん。

薬師堂に関する資料を区内全戸に事前に配ったほか、今回はじめて回向柱(えこうばしら)と同じヒノキ材を用いたお札を百個つくりご開帳で頒布した。

口元がふっくらし優しい表情の2体の仏様。名残り惜しむように手をあわせる参拝者と静かに向き合った。 -

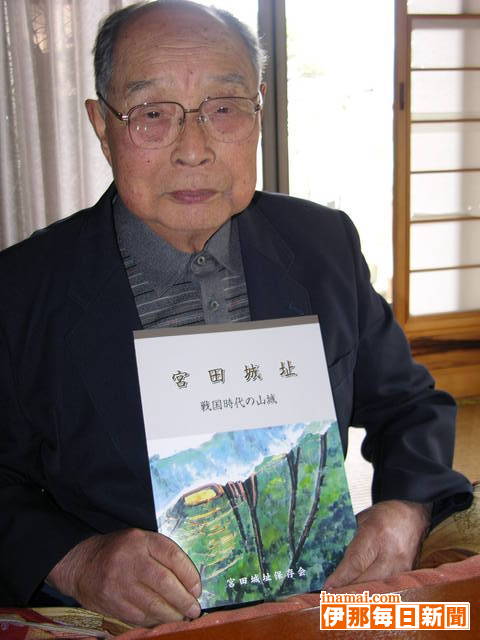

宮田城址が一冊の本に

宮田村北西部にあった中世の山城「宮田城」の歴史を後世に伝えようと、地元北割区の住民有志らでつくる同城址保存会は資料などを一冊の本にまとめて出版した。一帯を治めた宮田氏や城の特徴などをはじめ、同保存会が4年前から取り組む城址整備の状況などまで詳しく網羅。宮田氏の末えいで俳人だった故・桂信子さんのエピソードも交え、地域の歴史を分かりやすく伝えている。

同保存会は宮田城址(城山)の現地調査を始め、かつての登城ルート散策道として再興。主郭跡に宮田氏の慰霊碑、ふもとの真慶寺には桂信子さんの句碑をそれぞれ建立している。

いずれも地元の歴史を多くの人に親しんでもらおうとボランティアで取り組んだもので、今回の本出版はその集大成でもある。

「先人の歴史があって今の宮田村があることを多くの人に知ってもらいたい。みんなの共有財産として今後も宮田城址を伝えていければ」と保存会長の春日甲子雄さん。

57ページに写真もふんだんに盛り込み500部作成。1部1500円で希望者にも頒布する。問い合わせは春日さん85・2456へ。 -

南箕輪村小中学校 給食費新学期から約1割値上げ

小麦など食材の値上がりを受け、南箕輪村の全3小中学校は本年度から、給食費を約1割引き上げた。村は上伊那全市町村で唯一の一人年額2千円の学校給食費の補助をしており、村教育委員会は「給食の質を落とさないための負担金の値上げ」と理解を求めている。

これまで長年にわたり、一食当たり小学校236円、中学校276円だった負担金は、それぞれ24円増しの260円、300円となった。昨年度末ごろから、学校給食運営委員会などで方針を定め、栄養士らが今後の物価指数を推計し、値上げ幅を決定した。

村教委は「今後も食材の値上がりが予想されるので早めの対応をした」と説明。値上げについては、各小中学校のPTA役員会などで検討決定し、新学期に合わせて各家庭に通知した。4月下旬のPTA総会でも経緯を説明し、理解を願っていく考えだ。 -

1年生の給食始まる

)

入学式から1週間、中川村の中川西小学校で9日、1年生(佐竹香代教諭、18人)の給食が始まった。

白衣、白の帽子、マスクと身支度を整え、給食室からパンやおかずが入った平缶、汁ものの缶、牛乳びんの入ったカゴなどを持ち、隊列を組んで、慎重に教室まで運んだ。

牛乳びんやはしを配る人、パンやおかずを盛り付ける人、配る人など手分けで、配膳を進めた。

この日の献立は、フルーツパン、ミネストローネ、野菜チップ、ハッサク、牛乳。

配膳初体験とあって、汁物が不足し、量が多い所から集めて、約20分で配膳終了。

佐竹教諭の「上手に用意ができました。手を合わせて、いいだきます」の声かけで、一斉に食べ始めた。

1年生は「ブドウパン大好き」「お汁がおいしい」と、おう盛な食欲を見せて、料理を平らげていた。 -

県伊那技術専門校 08年度入校式

南箕輪村にある県伊那技術専門校(遠藤昌之校長)で8日、2008年度入校式があった。県内外から集まった訓練期間1縲・年の普通課程45人、同6月の短期課程6人の計51人が入校。地域産業を支える技術、技能者を目指すため、それぞれが新たなスタートを切った。

入校を許可した遠藤校長は式辞で、「楽しく、明るい団体生活が送れるよう、規律ある訓練に励んでもらいたい。限られた期間の中で目標とする技術、技能者を目指すのは容易ではないが、みなさんには乗り越えるための能力と気合があることを期待する」とあいさつした。

入校生を代表して木造建築科の春日浩一さんが「校長先生をはじめとする、来賓のみなさんの励ましの言葉を胸に刻み、目標とする技能と知識を身に付け、社会で活躍できる技術者となるよう努力する」と誓いの言葉を述べた。

入校生は、メカトロニクス科10人、ソフトウェア設計科8人、木造建築科5人、木工科22人、機械科6人の計51人で、県内者36人、県外者15人。平均年齢27・2歳。

誓いの言葉を述べる入校生代表 -

おひさまクラブ春の油彩画展

上伊那在住者を中心とした油絵愛好者らでつくる「おひさまクラブ」(平沢孝一会長)は18日まで「春の油彩画展」を伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリー「ふれあい」で開いている。風景、花、人物など、会員10人が思い思いに描いた個性豊かな油彩画と、講師を務めるパリ国際ル・サロン会員の画家・碓井伍一さんの作品計21点が展示されている。

平沢会長は「具象も抽象もあって統一感はないが、それぞれ好きなものを楽しく描いている。一緒に楽しみませんか」と呼び掛けている。

同クラブは市駅前ビルいなっせの油絵教室の修了生らが集まって04年に発足。碓井さんの指導で、月2回の例会で腕を磨いている。

入場無料。午前8時30分縲恁゚後5時10分。土・日曜日休館。 -

中沢小学校に県伊那養護学校の分教室「はなももの里」が開設

伊那市にある県伊那養護学校(植木行雄校長)の分教室「はなももの里」が8日、駒ヶ根市の中沢小学校の校舎内に開室し、同教室に通う小学1年生から4年生までの児童6人と関係者が集まる中、開設式が開かれた。今後6人は同教室に通い、養護学校のカリキュラムに従って学ぶ。また、休み時間は教室を開放するほか、給食や清掃活動などを通じ、中沢小学校の児童との交流も図りたいとしている。

分教室の設置は特別支援教育の地域化を目的とする県事業の一環で、小学部を対象とする分教室は県内で2カ所目。駒ヶ根市の場合、地域の要望もあって、今回の分教室設置が実現した。

教室の広さは約80平方メートル。開設に伴ない、床の張り替え、水道の設置工事などをした。職員は教室担当職員3人、教室長兼教育相談員1人。室内には学習、遊びスペースのほか、職員の事務スペースもあり、小中学生を対象とした就学関係の教育相談、分教室の情報発信なども展開する。 また、今回はいずれも駒ヶ根市内の児童となったが、市内に限らず、希望があればどの地区からも通える。

同教室に通うことになった子どもの母親(42)は「これまでスクールバスで養護学校まで通っていたが、伊那まで通うと最低でも40分はかかった。また、スクールバスは今、定員ぎりぎりの状況。今後どうなるか心配していたので、近いところに通えるようになって安心している」と話していた。

今後は駒ヶ根東中学校に中等部の分教室を開設する予定で、来年度開設を目指す。

分教室の問い合わせははなももの里(TEL83・6338へ。 -

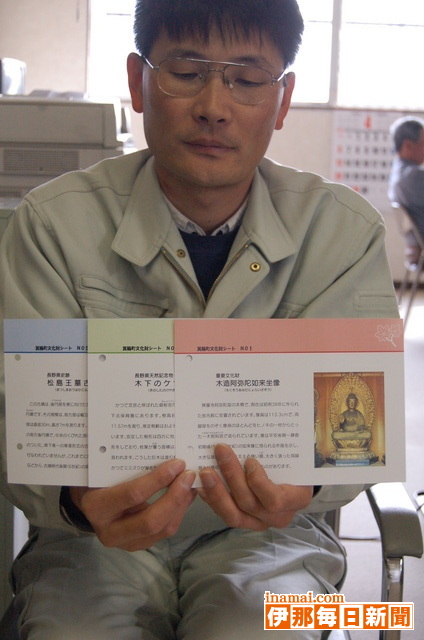

箕輪町文化財シート作成

箕輪町郷土博物館は、町内にある文化財により多くの人に関心を持ってもらいたいと、文化財を分かりやすく説明した、手軽に持ち運びできる「箕輪町文化財シート」を作成した。

同館は07年度から、「町内まるごと博物館」事業で、館内の活動にとどまらず、町全体を大きな天然の博物館と考え、町内各地をフィールドとして各種の事業を展開してきた。

その中で、関心を示す住民が比較的少ない文化財を普及し、文化財と住民の距離を縮め、多くの人に認識してもらうことが必要-と検討。文化財の説明資料としては04年作成の「箕輪町文化財マップ」があるが、文化財の解説が少ないことなどから、今回は1枚のシートで1つの文化財を紹介することにした。

シートはA5サイズの両面印刷、片面カラー。今回は60ある文化財のうち、県指定文化財以上の8つ分を作った。

文化財は、国重要文化財「木造阿弥陀如来座像」、県天然記念物「宮脇のハリギリ」「木下のケヤキ」「中曽根のエドヒガン」、県史跡「松島王墓古墳」「上ノ平城跡」「福与城跡」、県選択無形民俗文化財「古田人形芝居」。

カラー写真と説明文、地図、見学情報などを載せた。シートは有形文化財は赤色、史跡は青色というように色分けをしている。

博物館では、「シートを持って文化財を見に行き、説明を読むことで理解が深まる。利用してほしい」と話している。

シートは各種類100枚作成。博物館窓口で1枚10円で販売している。 -

新入生の給食開始

宮田村宮田小学校1年生は8日、入学後初めての給食となった。協力しながら運搬、配膳。保育園の時とはひと味違った雰囲気で、仲間との会食を楽しんだ。

給食室に用意された食器やご飯、おかずに牛乳。おいしくつくってくれた調理員や栄養士に感謝して、当番の児童が各学級へ運んだ。

配膳も力をあわせて。分量も考えながら盛りつけた。

この日のメニューは、主食の赤飯にエビフライ、海草サラダにデザートはイチゴと彩りも豊か。

子どもたちは「私の好きなものばかり」「おいしそう。おかわりあるかな」など歓声をあげながら、モリモリ食べていた。 -

県看護大学で入学式

駒ヶ根市の長野県看護大学で7日、入学式があった。関係者や保護者などに見守られる中、学部生91人、大学院生14人が深山智代学長から入学許可を受け、夢の実現に向けて第一歩を踏み出した=写真。

深山学部長は「みなさんが自立した生活ができるよう応援している。本学教育方針に基づき、進んで学び、幅広い視野を通して豊かな人間性を養ってほしい。看護職には優しさが期待されているが、それは相手を理解するということから生まれると思う」と語り、新入生らを歓迎した。

また、新入生代表の小尾智春さん(18)=茅野市=は自身が看護師を志すきっかけとなった一つの詩を読み上げ、「この詩を読み、看護師を見つめる人の思い、心に寄り添うころの大切さを感じた。心のつながりを一番に考え、知識、技術を身に付けてともに医療を学ぶ学生の中で充実した学生生活を送りたい」と語った。

本年度学部入学者の出身内訳は県内63人(うち上伊那出身者3人)、県外28人。近年男性看護師が増加していることに伴ない、年々男性入学者数が多くなっているが、今年は例年よりも男性の数が多く、学部で9人、院生で1人が入学している。 -

赤穂高入学式

駒ケ根市の赤穂高校(米山明広校長)は5日、入学式を行った。全日制商業科80人、普通科201人、定時制普通科15人の計296人が晴れて入学し、希望を胸に高校生活のスタートを切った。新入生を代表して西山浩平君は「赤穂高校に入学できて感激している。何事にも誇りと自覚を持ち、学業に励み、それぞれの目的に向けて前進したい」と力強く宣誓した。

米山校長は式辞で「初心を忘れず、力強く目標に向かって研鑚を積んでほしい。高校時代は大人になる土台づくりの時期であり、人生を左右する重要な時間。これからの生活に誇り、気品、継続の3つの言葉を贈る。仲間とともに心を磨いてほしい」と激励した。 -

信州高遠美術館で高崎昇平日本画展

伊那市の信州高遠美術館で画家高崎昇平さん=東京都在住=の日本画展が開かれている。雪、川、海をテーマに水のうつろいを描いた作品と、「桜・伊那路」を画題にした作品25点を展示。30日まで。

高崎さんは「第1回信州高遠の四季展」で大賞を受賞している。

水面に浮かぶ桜の花びらを描いた「あたたかな漂い」、雪の降る中に立つ木を描いた「冬に立つ」など。

午前9時縲恁゚後5時。5月6日まで無休。入館料は一般500円、小中学生150円。高遠桜まつりの期間は高遠城址公園入園券持参者は割引。

問い合わせは、信州高遠美術館(TEL94・3666)へ。 -

伊那西高校で入学式

伊那市の高松学園伊那西高校で4日、入学式があり、真新しい制服を着た176人の新入生が教職員や保護者などに見守られる中、新しい学校生活をスタートした=写真。

新入生らは吉川英人校長から入学許可を受け、新入生代表の伊藤優里さんが「ただいま、入学の許可をいただけたことを大変嬉しく思う。本日より建学の精神に基づき、1日たりとも無駄にすることのないよう、勉学、クラブ活動、生徒会活動に最善を尽くしたい。また、高校生としての本分を尽くすことを誓います」と宣誓の言葉を述べた。

吉川校長は式辞で「本校は自分に与えられた命を大切にしていく場。みなさんは今、新しく始まる高校3年間の生活に胸を膨らませていると思うが、高校生にとって一番大切なことは学習することで、できる、できないにとらわれず、1時間1時間を大切にしてほしい。みなさんが膨らませている夢を実現するよう願っている」と語った。 -

駒ケ根市内小中学校入学式

駒ケ根市内の全小中学校で4日、入学式が一斉に行われた。5小学校は午前に、2中学校は午後にそれぞれ式を行い、初々しい新入生を迎えて希望に満ちた新学期をスタートさせた。

東中学校(小木曽伸一校長)では指定学校変更制度により、赤穂地区から入学を希望した24人を含む66人の新入生が真新しい制服に身を包んで入場=写真。在校生や保護者らの温かい拍手で迎えられた。

新入生を代表して萩原峰音さんは「中沢、東伊那、赤穂の仲間とともに新しい生活がスタートする。今日からあこがれの中学生の一員。勉強をはじめ多くのことに全力で取り組みたい」と述べた。

在校生代表の野溝優太君は「皆さんの入学を心待ちにしていた。期待と不安でいっぱいだと思うが心配することはない。分からないことは先輩にどんどん聞き、あせらず、楽しみながら中学校生活をスタートさせてください」と歓迎の言葉を述べた。

小木曽校長は式辞で「体を鍛え、心を磨いて多くの知識を習得し、仲間とともに励まし合って生きる力を身につけていってほしい」と呼び掛けた。

入学者数は小学校が赤穂127、赤穂東90、赤穂南99、中沢18、東伊那26。中学校は赤穂272、東66。 -

新山小学校で入学式 新入生は2人

伊那市の新山小学校(山岡清孝校長、43人)で4日、入学式があった。新入生は、市内で最も少ない2人。1・2年生の複式学級となり、7日から2年生と一緒に机を並べる。

上級生が太鼓演奏などを披露し、新入生を歓迎した。

式終了後、新入生は教室に入り、ノートや鉛筆、はさみなど教材が置かれた机に着席。担任が一人ひとりの名前を呼ぶと、右手を挙げて元気よく「はい」と返事。「学校で何が楽しみですか」と尋ねると「勉強」と口をそろえた。

複式学級は8人以下が基準で、2年生6人と合わせても8人。市内で初めての複式学級となるが、国語と算数は1・2年生が別々の教室で受ける。また、教育に支障がないよう、選科1人(新山小と伊那西小)を市負担で配置した。 -

上伊那農高 08年度入学式

南箕輪村の上伊那農業高校(三井忠人校長)で5日、2008年度入学式があり、新入生159人が入学した。保護者らに見守られながら生徒たちは、期待と不安の気持ちを交差させ、新しい学校生活のスタートを切った。

新入生の入学を許可した三井校長は式辞で、「自然、命に学び、それを生かすことがこれからの時代に必要なこと。みなさんの初期の願いが、立派に果たされることを期待する」とあいさつした。

新入生代表の生産環境科の山田一樹さん(長谷中出身)は「輝かしい歴史と伝統ある上伊那農業高校に入学し、これからの高校生活を充実させるため、勉学をはじめ諸活動に励みたい」と宣誓した。

##写真(たてよこ)

期待と不安の気持ちを交差させながら入場する新入生たち -

宮田小、中学校入学式

宮田村の宮田小、中学校は4日、入学式を各校で開いた。期待に胸ふくらませ元気に登校。先輩らの温かな祝福に出迎えられ、新生活の一歩を踏み出した。

宮田小は100人が新入学。上級生や保護者、地域の人たちの拍手にあわせて入場し、「ドキドキドン!1年生」をさっそく心あわせて合唱した。

清水閣成校長は、エプロンシアターで新入児童を楽しませながら「1人では難しくてもも力をあわせるとできることが一杯ある。友だちと協力する楽しさを小学校で感じてください」とあいさつ。

児童会長の平林嶺君は「困ったことがあったら何でも言って。一緒に学校生活がんばろう」と励ました。

宮田中は104人が真新しい制服に身を包み、緊張な面持ちで入学式に臨んだ。

温かく出迎えた上級生、教職員らと対面し、新入生代表の上條途夢君が「宮田中では自己を見るという言葉を大切にしていると聞いた。心身ともに鍛え日々自分を見つめ、1日も早く制服が似合う中学生になりたい」と力強くあいさつ。

在校生を代表して吉水大介生徒会長は「挑戦し、全員で協力してより良い学校にしていこう」と激励した。

帯刀昇校長は「思いやり、いたわりの心を持ち、挑戦する努力を」と呼びかけた。 -

高遠高校で入学式

上伊那の5高校で4日、それぞれ入学式があった。新入生は期待に胸を膨らませ、新たな高校生活をスタートさせた。

高遠高校には106人(男61、女45)が入学。制服が94年以来15年ぶりに、紺色のブレザーから黒を基調とした制服に替わった。

福沢務校長は「何のために本校を選んだのか考え、学ぶ意識を持ってほしい。勉強、部活動、生徒会とバランスよく学び、みんなのために自分を生かしてほしい」と式辞。

新入生の馬場千紗登さんは「一人ひとりが勉学に励み、専門性を身につけ、個性や能力を高めたい。進徳館の実学の精神を受け継ぎ、校風を遵守する」と宣誓した。 -

宮田村保育園入園式

宮田村の3保育園は4日、入園式を各園で開いた。梅の花が咲き揃う春本番の陽気に恵まれ、緊張気味の新入園児が登園。友情深める集団生活が始まった。

中央保育園の入園式は、新入園児が保護者とともに入場。

年長、年中のお兄さん、お姉さんが拍手で迎え、さっそく一緒に歌って心を通わせた。

関礼子園長は「保育園は楽しいことがいっぱい。仲良く遊びましょう」とあいさつ。

式終了後は親元を離れて、それぞれのクラスへ。寂しさを隠せない子どもの姿もあったが、おやつのバナナを食べて、元気に新生活をスタートさせた。

3保育園の新3歳児(年少)入園者は中央保育園が25人、東保育園が38人、西保育園が28人で計91人。 -

南箕輪村で入園式 新しい集団生活スタート

南箕輪村の全5保育園は2日、各園で2008年度入園式を開いた。このうち南原保育園(原訓子園長)では22人が保護者と初登園。年長児のリズム体操や原園長のマジック披露などで新入児を歓迎し、新たな集団生活のスタートを切った。

式で原園長は「保育園には砂場やブロックなど、いっぱい遊べるよ。おいしいおやつもあるので、元気いっぱい遊びましょう」とあいさつ。進級した園児らには「もし、困っていたら優しく教えてあげてね」と呼び掛けた。

式を終えると未満児や年少などの学級に分かれ、初めてのおやつの時間。園児たちは一つのテーブルに仲良く椅子を並べると、みんな笑顔でおやつを食べた=写真。 -

主要文化体育施設、シルバー人材が指定管理者で

宮田村の村民会館を除く主要な文化体育施設の管理が1日から、駒ケ根伊南広域シルバー人材センターに移った。村が同センターを指定管理者にして委託したもので、村民会館(村教育委員会)内にセンタースタッフが駐在して利用予約などに対応する。

管理対応は基本的に維持しながらコスト削減を図るのがねらいで、利用料金などの変更もない。予約も今まで通り村民会館の窓口(85・2314)で受け付ける。 -

村森林セラピー協議会が松くい虫対策募金を寄付

南箕輪村森林セラピー協議会は31日、07年度に集まった松くい虫対策募金112万255円を村に寄付した。

大芝高原の赤松を松くい虫から守るため、村は06年度から樹幹注入をしている。松くい虫対策の資金に-と、同協議会も06年度から募金活動に取り組んでいる。

募金は村内の一般家庭、公共施設など5カ所に設置した募金箱、2団体からの募金の合計。一般家庭には各戸に回覧で協力を呼びかけ89万77円集まった。

協議会の荻原文博会長と堀正秋副会長が村役場を訪れ、唐木一直村長に募金を手渡した。荻原会長は、「貴重なお金なので、ぜひ有効に使っていただきたい。これからも募金には真剣に取り組みたい」と話した。

唐木村長は、「大芝高原は村の貴重な財産で心のよりどころ。協議会が主体となって家庭の寄付まで取り組んでいただいたことは大変ありがたい。樹幹注入に毎年1千万円使っているが、募金はその一割分。村民に関心を持ってほしいという思いがあったのでありがたい」と、取り組みに感謝した。

協議会は08年度も引き続き募金箱を設置し、地域に協力を呼びかけていくという。

2810/(火)