-

高遠北小創立30周年記念事業で環境整備

伊那市高遠町の高遠北小学校は26日、創立30周年記念事業の一環で中庭の庭園造りや遊具のペンキ塗りなどの特別親子作業を行った。節目を祝うため児童や保護者、卒業生ら計約130人が力を合わせ、学校の環境整備作業に汗を流した。

同作業は「学舎を磨き、さらに飛躍する北小」をスローガンに掲げた記念事業の第1段。滑り台やジャングルジムはやすりで磨き、児童たちが丁寧にペンキ塗り。水の管理が大変だった池は、御影石の白砂などを参加者で敷き広げ、・ス枯山水風・スの庭園に変えた。

1979(昭和54)年4月、藤沢、三義、長藤各小学校の統合により開校した同小は、本年度30周年を迎える。記念事業の実施については06年度から話し合いを重ね、07年度PTAが中心となって実行委員を発足。今後、音楽会や運動会、式典などの開催を予定する。

加藤博実行委員長は「家庭数や児童数がどんどんと少なくなる中、親子が協力して事業に取り組み、学校をPRしていきたい。環境整備の作業などを通じ、もっと地域の和が強まればうれしい」と話している。

学校中庭にある遊具のペンキ塗りに励む児童ら -

第37回日本画県展

長野県日本画会主催の公募展・第37回日本画県展が24日、伊那市の県伊那文化会館美術展示ホールで始まり、全県から応募のあった98点を展示している。

公募作品サイズの規格は20号から50号で、今回は20号、30号も多く出品されている。定めたテーマはなく、今回は人物画よりも全体的に風景画が多いという。

「サイズが小さくなってきて寂しいけど、皆さんそれぞれの感性で一生懸命描いている。その人、その人の感動が絵に出ていればいいなと思う。日本画は理屈抜きに見る人が理解でき鑑賞できるので、足を運んでいただきたい」と話している。

上伊那関係分の入賞は市教育委員会賞に「華」池上頼子さん(伊那市)、水野美術館賞に「縄文」鈴木岬さん(伊那市)、奨励賞に「白木蓮」野沢繁子さん(辰野町)。

同展は春と秋の年2回。秋は長野市で開催のため、伊那で鑑賞できるのは春の巡回展のみ。会期は29日まで。午前9時縲恁゚後5時(最終日午後3時)。 -

中央保育園なかよし集会

宮田村中央保育園は22日、新入園児を歓迎する「なかよし集会」を開いた。年長、年中園児が園生活で学んだダンスなどを披露。春から仲間入りした年少園児と一緒にリズム体操など楽しんだ。

年長のやさしいお兄さん、お姉さんが年少園児の手をとって、仲良く一緒にリズムに乗った。

体を動かし、ほっぺやおしりをくっつけたり。笑顔を広げて友情を育んだ。

東、西の両保育園では同集会を24日に行う。 -

マヤ文明都市国家ティカルの神殿天上板の拓本

伊那東小に施行業者が寄贈

伊那市立伊那東小学校の管理教室棟完成を記念し、電気設備工事を請け負ったアイネットと宮原電気工事が、マヤ文明古典期の都市国家ティカル(紀元前300年縲恚I元後900年ころ)の神殿入口の天上板に刻まれた暦の拓本を同校に寄贈した。23日、アイネットの中越紀雄社長と宮原電気工事の宮原徹社長が市役所を訪れ、小坂樫男市長に目録を手渡した。拓本はすでに図書室に設置してある。

寄贈品は、松本市在住の拓本家・平川明さんの恩師が拓本にした現物で、恩師の遺品として平川さんが所有していた。ティカル遺跡は1979年に世界遺産の複合遺産に登録され、現在では拓本をとることが出来ないため、大変貴重なものだという。

「日本にはない珍しいもの。どこかに展示したい」という所有者の思いを中越社長が友人を介して知り、今回の寄贈になった。

拓本は、60年分の暦で1カ月ごとに動物などの絵が描かれているという。たて182センチ、横200センチ。額に入れ、児童が集う図書室の壁に飾っている。

中越社長らは「児童に文化が長く続いていることがわかってもらえたらうれしい」と話し、小坂市長も「2千年の歴史に思いをはせてほしい」と話した。 -

桑名智絵 彩画の世界展

伊那市出身で長野市在住の桑名智絵さんの絵画の展示会「こころの絵 桑名智絵 彩画の世界」は29日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開いている。

色にこだわり、きれいな色を使いたいと「彩画」という独自の世界を作り出し、水彩絵の具で額に使うマットに描く。「こころの絵 優しさとあたたかさの中に」をテーマに、今回は1年半の間に描いた「萌ゆ」「雪の華」「吉野なるみやま」「瀧」など29点を展示した。

マットの素材によって絵の具の染み方が異なり水彩でありながら油彩画のように見えたり、日本画のようだったりと趣の異なる作品で、中には一度描いた絵を水で流して乾かし、残った色からイメージして描く“水絵”という作品もある。

「基本はいいものを見て感動すること。感動がなければ感動ある絵は描けない」と、必ず現場に行ってスケッチし、音楽を聞きながら制作に取り組んでいる。

伊那では96年から1年おきに展示会を開き7回目。かんてんぱぱホールでは、「自分が求めている絵の世界とここのすばらしい環境がぴったり」と今回で3回目になる。時間は午前10時縲恁゚後5時(最終日午後2時)。 -

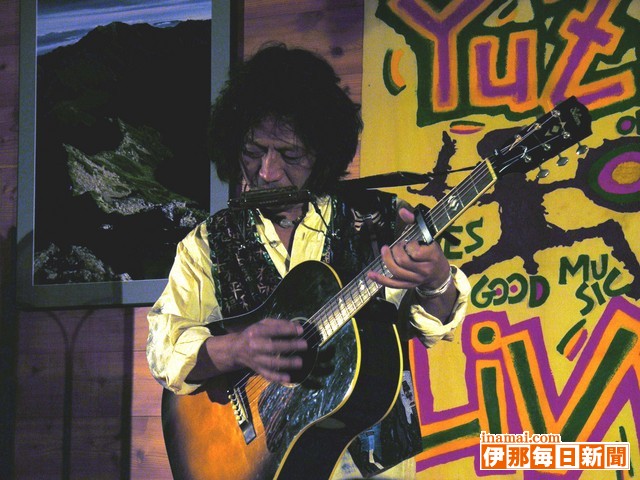

豊田勇造ライブ

伊那市西春近の山荘「森樹」(しんじゅ)は22日夜、シンガー・ソングライター豊田勇造さんのライブを開いた。昨年に続いて2回目。熱心なファンなど約20人が集まり、豊田さんの歌の世界を堪能した。

豊田さんはフォークシンガーの道に入るきっかけとなった米国の伝説的アーティスト、ボブ・ディランへの思いを歌った『ディラン』、米不足の時代に輸入されたタイ産米を歌ったヒット曲『タイ米ブルーズ』などを次々に披露。ギターを弾きながら時にささやくように、時に激しく、約15曲を熱唱した=写真。曲の合間には、生まれ育った京都独特の柔らかなイントネーションの語りで聴衆を引き込んだ。

豊田さんは1949年生まれ。日本フォークの創生期から活動を始め、メッセージ性の強い曲を次々に発表。多くのCDをリリースする一方で年間100回以上のライブをこなすなど、年齢を感じさせない精力的な音楽活動を展開している。 -

結いと絆、協働で拓く「担い手育成塾」、開塾へ

「結いと絆、協働と自立」をモットーに新しい形のふる里づくりを進めるNPО「信州養命の里(松村俊彦理事長)」は伊那谷の豊かな山林、農地を守り、持続可能な地域づくりに必要な人材、仲間づくりを目的に「担い手育成塾」を5月開講する。

都会の団塊世代にも呼びかけ、ともに支え合い、共鳴し合える塾生を募り、交流を深めながら楽しく学ぶ。 元信州大学農学部教授の島崎洋路さん(島崎山林研修所長)を塾長に、同大学の教授、KОA森林塾など、企業、NPО、行政などの分野で活躍する講師を迎える。塾は3年間を予定。初年度は5月10日、中川村文化センターで開講し、09年3月まで、全9回開く。講演や講習会、現地体験視察を組み込み、最終の第9回は学習のまとめ、シンポジウムを行う。会場は村文化センター、信大、KОA森林塾のほか、第8回は東京中央区区役所で開く。

松村理事長は「地域づくりは人づくり。3年から5年かけて、農山村活性化と新しい町づくりのリーダーが育てば」と期待する。

現在、第1期生を募集中、受講料無料。詳細は「養命の里プロジェクト」(TEL88・2452) -

獅子舞勇壮に大久保熊野神社例祭

宮田村大久保区熊野神社例祭(小田切一広主任総代)は19日に宵祭り、20日に本祭りを行った。伝統の獅子舞とお囃子を奉納。大人と子どもが一緒になって盛り上げ、本格的な春の到来を地域みんなで祝った。

150年の歴史を誇る大久保の獅子舞。宵祭りでは継承する祭囃子保存会(小田切忠会長)が練り歩き、同神社で悪魔払いを奉納した。

お囃子には地元の小学生約30人が参加。数十年前から育成会事業として取り組むもので、今年も3月から5回練習して祭りに臨んだ。

子どもたちの奏でる楽しげな笛や太鼓にあわせ、夕闇に包まれる田園地帯を勇壮に獅子が練り歩いた。 -

信大大学院農学研究科 派遣先企業の成果発表

信州大学大学院農学研究科は24日、文科省が採択した事業「派遣型高度人材育成協同プラン」の2007年度実施報告会を南箕輪村の信大農学部で開いた。昨年度は修士学生4人が参加し、地元などの食品企業で企業活動を体験。それぞれが派遣先での活動内容と成果を発表した。

06年度から始まった同事業は、機能性食品開発を学ぶ技術系学生を地域の食品企業に派遣し、広い視野と経営感覚を企業の中で磨くことが狙い。昨年度は伊那食品工業へ2人、養命酒製造へ1人、サラダコスモへ1人を派遣し、9月から3カ月間、研修を積んだ。

参加学生を対象とした人格形成に寄与した点をアンケートした結果、行動力や思考力、チームワーク能力の向上を確認。学生たちは「テーマを持って実行するという社会人生活で重要な姿勢を身に付けた」「研修を通じて学んだことを今後の自分が成長するための糧にしたい」などと話した。

事業は5年計画で、3年目となる本年度は派遣協力企業、参加学生の拡大、対象専攻科の充実を図りながら展開していく。

派遣型高度人材育成協同プランの実績報告をする参加学生 -

駒ケ根市教育委員会定例会で確約書の提出を含む学校給食費滞納対応マニュアル示される

駒ケ根市教育委員会の定例会が22日、市役所南庁舎であり、本年度から導入する「学校給食費滞納対応マニュアル」が示された。連帯保証人を伴なう確約書の提出を求める滞納抑止策については「滞納をなくさなければならないのは確かだが、今は複雑な家庭環境もある。その辺を十分配慮する仕組みを取ってほしい」との指摘もあったが、中原稲雄教育長は「この制度は払えるのに払えない家庭を前提としている。最終的に各家庭の状態を調査し、悪質なケースのみ徴収したい」と、理解を求めた。

同制度は保護者の納入意識を高めることを目的として市が本年度から導入する。本年度は全学年の保護者に、来年度以降は新入児童保護者に確約書と連帯保証書の提出を求める。

徴収の流れはまず、指定日に講座振替できず、その状態が2カ月継続した場合、集金袋により現金徴収を促す。それでも納入されなかった場合、今度は個別で分納相談を実施。分納誓約書の提出を求めるが、それも提出されなかった場合、分納相談不成立となる。最終的には各家庭の状況を調査し、納入できる場合のみ、法的手段をとって徴収していきたいとしている。

昨年度の駒ケ根市の給食費の徴収率(原年分)は98・48%。前年より0・17ポイント上昇した。しかし、過年度分をトータルした場合、前年比は0・08ポイント下がる。未納者のほとんどは、払える能力があるの、継続的に給食費を滞納しているという。 -

北村広志さん写真展

アマチュア写真家の北村広志さん=駒ケ根市中央=は作品展「光の彩りを感じて…II」を伊那市中央の中部電力伊那営業所ギャラリーで5月2日まで開いている。サクラ、夏の高原、紅葉、白鳥など、四季折々の美しい自然の風景を見事にとらえた作品27点を展示している=写真。

写真は3年前から独学で始めたという。同ギャラリーや伊那中央病院などで写真展を開いているほか、雑誌のコンテストにも投稿している。

入場無料。午前8時30分縲恁゚後5時10分。土・日曜日休館。 -

歌舞伎の中尾で花桃の丘づくり

中尾歌舞伎で知られる伊那市長谷中尾で20日、丘を将来花桃でいっぱいにしようと上中尾集落の住民がつくる「上中尾元気ずく出し隊」(西村幸一隊長、26人)は「上の原 花桃の丘公園」予定地の高台にハナモモの苗木約50本を植え付けた=写真。西村隊長(66)は「サクラも考えたが、歌舞伎の定期公演がある4月29日にお客さんを迎えるには花桃の方が時期的に良い。数年後には成長した木がこの丘を満開の花で飾ってくれるだろう」と笑顔で話した。

上中尾は現在の戸数わずかに14戸。小中学生は1人もおらず、高校生が2人いるだけという少子高齢化集落。住民はここに花桃の咲く公園を整備して地域活性化につなげようと昨年「元気ずく出し隊」を結成し、立ち木を伐採するなどして公園造りに乗り出した。

地区内にはさらに2カ所の公園整備が計画されていて、今年秋までにハナモモの苗木約40本を植える予定。

丘は数十年前はサクラが数本ある小公園で住民らの憩いの場所だったが、近年はカラマツが林立するなど様変わりしたため、訪れる人もなく打ち捨てられていたという。 -

村運動あそび検討委員会 08年度活動計画

「南箕輪村運動あそび検討委員会」は22日夕、村役場で2008年度1回目の委員会を開いた。村関係者や各保育園長ら委員11人と委員会顧問の柳沢秋孝松本短期大学教授らが出席。3年目となる本年度の活動計画などについて話し合った。

柳沢運動プログラムを取り入れた、村の「運動あそび」は06年度から本格導入。本年度は、村内5保育園それぞれ年長14回、年中13回、年少11回の活動回数で村運動保育士の金井仁美さんが授業する。このほか、村子育て支援センターや小学校などで「親子運動あそび」を展開する。

各保育園では授業のほか、保育園生活の中に「運動あそび」を取り入れ、園児たちの「心と体」を育てている。本年度からは、各学年ごとの保育士でつくる研究会で情報を共有しながら、効果的に行っていくことを確認した。

顧問の柳沢教授は「人間の運動機能は生後の経験や体験によって高まるため、乳児、幼児期は最も重要な期間となる。運動は生きるために必要なこと。大人が子どもたちに興味を持たせ、自主的にやっていけるよう支援する必要がある」と呼び掛けた。 -

絵画サークル「芽の会」 伊那市

1991(平成3)年、伊那市の伊那公民館の油絵教室修了生で絵画サークル「芽の会」(福沢由紀子代表)を結成した。メンバーは入れ替わりながら、現在、市内を中心に、7人で構成する。40縲・0代と年代の違う仲間が同じ趣味を持ち、絵を描くことの喜びを共有するサークルだという。

油絵が主で、講師に信州美術会伊那支部長の前田博さんを迎え、月2回(第1・3土曜日)、伊那公民館で活動する。

題材は、静物や風景など会員が描きたいもの。自宅で制作中の作品を持ち寄り、前田さんから構図や色づかいなど作風や技量に合わせた指導を受ける。会員は「個性を大事にしてくれるから、楽しく絵を描ける」と話す。

会員からもアドバイスが飛ぶ。「先生ばっかりだもんね」とお互いに何を言っても良い環境が出来上がっている。

仲間の絵を見たり、批評を聞いたりすることで、刺激を受け、自らの作品作りにも結びつくそうだ。

「絵を描くのは学校の授業以来」という会員もいる。一人ひとりキャンバスに向かい、絵の具を重ねていく。「自分の思いをどう表現するのかが難しさでもあり、おもしろさ。奥が深い」と研さんを積む。

6月の第84回伊那美術展覧会(伊那美術協会主催)に向け、会員は50号以上サイズの作品を制作中。ほとんどの会員が出品する予定だ。県展などにも挑戦している。

そのほか、芽の会独自の作品展や公民館ロビー展、文化祭で作品を発表。年1回のペースでスケッチ旅行に出かけたり、懇親会を開いたりと和気あいあいとした雰囲気の中で、絵を描くことを楽しむ。

(湯沢康江) -

おやじ倶楽部が満開のサクラと歴史探訪

熟年男性が集う宮田村公民館「おやじ倶楽部」は15日、満開のサクラを楽しみながら村内の史跡めぐりを行った。うららかな春を感じつつ、地域の歴史を学んだ。

村教育委員会の小池孝文化財主任の案内で、大久保区の伊那峡蚕玉神社、熊野神社、中越区の北の城に足を運んだ。

サクラの回廊を歩きながら、話しを聞いたメンバー。先人たちが築いた歴史、文化に思いを馳せながら、花満開の春を謳歌した。 -

南アルプス写真展

南アルプスの世界自然遺産登録を目指す南アルプス世界自然遺産登録推進協議会は市民へのアピール活動の一環として、自然写真家3人の写真展を伊那市役所1階ロビーで25日正午まで開いている。青野恭典さんの「山々に抱かれて」9点、津野祐次さんの「東駒、仙丈、塩見岳の四季」8点、中山秀幸さんの「美しき四季の頃」8点の計25作品を一堂に展示。いずれの作品も、南アの大自然が見せる息をのむほどに美しい表情を見事にとらえている。

訪れた人たちは「こんなにきれいな所なんだから、何とか世界遺産になってほしいよね」などと話しながら、じっくりと作品に見入っている。 -

南箕輪村文化団体連絡協議会 08総会

南箕輪村文化団体連絡協議会(中島重治会長)はこのほど、村民センターで2008年度総会を開いた。同連絡協議会所属の芸能部20団体、文化部12団体の計32団体の代表者ら約50人が出席し、本年度の事業計画など5議案を承認した。このほか、所属2団体による活動事例発表があった。

本年度は芸能部から1団体減の計32団体で活動。大芝高原まつりへの参加や村民文化祭の準備などの事業計画を承認した。中島会長はあいさつで「各団体が歯車の歯のようにうまく噛み合った活動ができることを願う。この総会で文化団体の基盤が整うよう協議を」と呼び掛けた。

活動事例報告では「南箕輪俳句会」が発足30年の歴史や活動に触れ、「これからも俳句で気持ちの大らかさ、感動を伝えていきたい」と発表。「土器2(どきどき)クラブ」は一つの器が完成するまでの作業を説明しながら、「世界で一つの自分の器作りを楽しんでいる」と話した。

「土器2(どきどき)クラブ」の活動事例発表では代表者が器の作り方を説明 -

駒ケ根市中沢小学校内に開室した県伊那養護学校の分教室

「はなももの里」

今月8日、駒ヶ根市の中沢小学校の校舎内に開室した県伊那養護学校の分教室「はなももの里」。現在は駒ケ根市内に住む小学1年から4年までの児童6人が通い、養護学校のカリキュラムに沿って学んでいる。

「りこちゃんいる?」

教室を開放する休み時間には、中沢小学校の児童が分教室の児童のもとへ遊びにくる。

「まだ始まったばかりですが、中沢小の子どもたちは『こうだい君いる?』『この子はトランポリンが得意なんだよね』ってよく声をかけてくます。今後は、いろいろな形で交流していければ」と、分室長の稲垣高幸さん。 -

高遠の手仕事5人展

伊那市高遠町在住の染色や陶芸などの作家による「高遠の手仕事5人展」が17日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。

出展は、何も持ち込まず自然にある物だけを使い発酵藍建てする正藍染めの染家・多田羅稔さん、抹茶茶わんを中心に使いやすさを一番に考えて作る陶家・松尾芳樹さん、飯田線の走る風景を水彩で描く絵家・加川瀛介さん、竹と和紙であかりを作り闇夜を照らす灯家・佐藤光春さん、伊那谷の蔓(つる)や枝を使い皿やかごなどを編む蔓家・青木春奈さん。

5人は、昨年5月に高遠町山室の遠照寺のぼたん祭りで初開催したイベント「山室市」に参加した縁で、染家の多田羅さんが呼びかけ人となり、初の5人展を開いた。それぞれが近作を中心に手作りの作品約20点を出品している。

多田羅さんは、「5人は皆、福岡、東京、神奈川、埼玉から高遠に移り住んだ。自然から取り出した手作りの作品で、高遠の自然の豊かさを感じられる展示」という。

会期は20日まで。午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時)。無料。 -

世界へ広がる音楽ハウス、ビオラ奏者兎束さんの自宅が宮田村に完成

宮田村を拠点にした弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」の音楽芸術監督で世界的なビオラ奏者の兎束俊之さん(68)が、同村駒ケ原(新田区)に活動拠点となる自宅を完成させた。演奏サロンも設けてあり、情熱ある演奏家たちがつどう・ス音楽ハウス・スにしたいと構想も。20日には近隣住民や関係者を招いて、こけら落としのコンサートを開く。

「ここに来れば本物の音楽にふれられる。レッスンもできれば演奏も聴ける。どんな形になるかは分からないが、宮田という土地が音楽を志す人たちの目標の場所になれば」と兎束さんは話す。

東京音楽大学前学長で、4月からはくらしき作陽大学(岡山県)の副学長。数多くの音楽家も育て、6年目を迎えるアンサンブル信州in宮田でも若くて有望な団員を率いる。

伊那谷に本物の音楽を根づかせようと精力的だが、何度も足を運ぶうちに東京とは違う静かな環境と、あたたかな人柄にもほれこんで住むことを決意。

いくつかの候補から2つのアルプスを望み、近くにサクラがある駒ケ原の地を選んだ。

「音楽は空間がなければできない芸術。申し分のない環境に最高の家を建てることができた」と笑顔がこぼれる。

20日は兎束さんと親交の深い一流の演奏家が集まるほか、5月以降もハウスコンサートを予定。

アンサンブルで育まれ始めた宮田の音楽文化が、巨匠を住民として迎えさらに花開こうとしている。 -

伊那おやこ劇場OB会(仮称)発足

伊那おやこ劇場で子どもたちと一緒に劇場で育ったOBらが集まり13日、「伊那おやこ劇場OB会」(仮称)が発足した。初の活動は6月8日「常田富士男さん口演会」で、伊那公民館で開いた発足会で今後の準備などを話し合った。

子育てが終わり一段落したところで、以前とは違う時間の流れの中で観劇などをし、昔の元気を取り戻して楽しもう-と、会発足に向け3回の会議を重ねてきた。

メンバーは、伊那おやこ劇場の初代運営委員長や事務局経験者、会員だった保護者ら約20人。現役の会員もいる。

発足会には12人が参加。発起人の浦野しず子さんは、「おやこ劇場は人と人とのつながり、結束力があって今まで続いている。この結束をうまくつなげて楽しく続いていく会にしたい」。保坂孝子さんは、「おやこ劇場を通してきずなができ、親子で生の劇を感動して見られたことが幸せだった。おやこ劇場を媒介にして生きがいを見出したいと思う」と話した。

次回は5月に会議を開き、活動第1弾となる口演会を成功させるべく準備する。

今後の活動は芝居を呼ぶほか観劇ツアー、おやこ劇場との交流などを考えている。 -

御嶽山保存会が木曽と文化交流 26日

南箕輪村の無形文化財・民謡「御嶽山(おんたけやま)」を後世に伝える、村民有志でつくる保存会(清水伝之丞会長、17人)は26日、同村の大泉西部地区館で「木曽節保存会」(木曽町)と2度目の交流会を開く。清水会長は「今後も交流の輪を広げていきたい」と話している。

交流が始まったのは昨年春。名古屋であったイベントに両団体が参加し、木曽節保存会から「御嶽山」のいわれを尋ねられたのが契機。木曽から伊那に民謡が伝わった経緯を話したところ交流の話が持ち上がり、昨年9月、木曽町で「御嶽山」などを披露した。

同民謡は1820年ごろには、すでに上伊那各地で流行。1908年に「御嶽山」から「伊那節」に名を変えたが、大泉では同名称で継承されてきた。祝い唄として、村祭りや来客があるときには必ず唄って踊り、60年ごろまで結婚式には欠かせないものだったという。

今回の交流会は、両保存会が自分たちの民謡を披露し、それぞれを講習し合う内容。御嶽山保存会では、交流会で各民謡を学びたいという希望者の参加を呼び掛けており、清水会長は「御嶽山を村内に広げるため、みんなで覚えてもらいたい」と期待している。

交流会は午後3縲恣ッ4時半。参加希望者は当日、大泉西部地区館へ。

交流会に向けて練習に励む御嶽山保存会のみなさん -

宮田宿本陣で夜桜妖艶に初のライトアップ、

県宝指定の宮田村新田区「宮田宿本陣旧新井家住宅」で、敷地内にあるシダレザクラの夜間ライトアップが初めて行われている。「違った雰囲気も楽しんでもらおう」と村観光協会が企画。江戸時代の歴史的建造物と一緒に照らし出される2本のサクラは妖艶(ようえん)さを増し、訪れた人たちの目を楽しませている。

1987(昭和62)年に町一区から、新田区ふれあい広場近くの文化会館西隣に移築された本陣。

シダレザクラはそれ以前の1967(昭和42)年に、地元の青年会が宮田観光ホテルのオープンにあわせて沿道をサクラ並木にしようと植樹したうちの現存する貴重な2本とされ、今でも毎年見事な花を咲かせている。

昼間とはまた違った雰囲気で、夜空に浮かび上がるサクラ。散り終わりまで毎日午後6時半から9時半まで点灯しており、新たな夜桜の名所となりそうだ。 -

里宮神社創建120周年、20日に例大祭

宮田村駒ケ原にある駒ケ嶽里宮神社(加藤恭一氏子総代)は創建120周年を迎え、20日の例祭で記念事業を行なう。氏子の寄進により新調した幟(のぼり)と小旗の御眼明け(おめあけ)神事のほか、恒例の演芸大会も充実させて、町三区と大田切区の一部に広がる約250戸の氏子が盛大に節目を祝う。

城倉将英さんを委員長に120周年記念実行委員会を組織して準備。白鳥剛村教育委員長が同神社の由来などを冊子にまとめ、当日お札とともに氏子各戸に配布する。

新調した幟と小旗は町三区の染織家細田伊佐夫さんが製作を手がけた。

宮田村誌や今回まとめられた冊子によると、1887(明治20)年「神風講社駒ケ岳会」の教会所に西駒ケ岳中岳にある「駒ケ岳神社」を分祀(ぶんし)して里宮神社となった。焼失にもあったが、1894年に現在の地に社殿が完成。以降も氏子が地域の守り神として大切にしてきた。

加藤氏子総代も「今回の記念事業も氏子の協力あってこそ」と話す。

20日は午前7時から御眼明け神事を行い、幟を掲揚。例大祭は9時半、10時20分からバンド演奏で11時から演芸大会を開演する。 -

宮田小、中学校の給食費値上げ

原材料の高騰と食の安全を守るため宮田村宮田小、中学校は本年度から給食費の値上げに踏み切った。1食あたり小学校で26円、中学校で29円の上昇だが、両校は既にPTA理事会などに報告し、文書でも保護者に伝えており「給食の充実を図るためにも理解して頂いている」と話す。

小学校は一食あたり現行244円が270円、中学校は現行271円が300円に。

年間にすると小学校で5万4810円となり5210円、中学校は6万円で6千円のそれぞれ負担増となる。

4月分から適用しているが、給食費の支払いは年間10回の分割方式のため5月の徴収が初回となる。

小学校は9年ぶり、中学校は12年ぶりの値上げ改定。

両校は今までも地元農家の協力を得ながら安価で安全な食材を活用するなどやり繰りしてきたが、油や小麦粉、そして肉類なども軒並み10縲・0%近く値上がりしており苦汁の決断をした。

「既製品に頼らず、手づくりにこだわりながら安価な費用を維持してきたが限界。負担をかけるが栄養価を維持し、さらに安全安心な給食を守っていく」としている。 -

【登場】南箕輪南部小学校長 日岐博子さん(57)

教員生活36年目の本年度、南箕輪南部小へ赴任。校長職は初めてとなる。「最初は不安な気持ちでいっぱいだったが、児童や先生、地域の人の顔を見たら不安が取れてきた。全校の触れ合いの輪がどんどんと広がっていければ」と期待で胸を膨らませている。

伊那市西春近の生まれ。信州大学教育学部を卒業し、1973(昭和48)年、下伊那郡阿智村の伍和小学校(現阿智第二小)で教員生活をスタート。その後は、宮田、西箕輪、西春近北など上伊那の小学校へ赴任し、前任校の新山小で教頭職に就く。南箕輪南部小は9校目となる。

ピアノ演奏の趣味を生かし、これまでの赴任先では児童たちと毎朝、校歌の練習に取り組んできた。低学年を担当することが多かったという理由もあり、入学直後の子どもたちとは歌を通じて交流してきた。「児童と接する中で、いつも心掛けていることは、子どもたちにとって学校が楽しい場所であること」

周辺に川が流れ、森に囲まれ、南アルプスの雄大な姿を望めることのできる南箕輪南部小は、素晴らしい環境竏窒ニ好印象。「木の温もりなど、自然豊かなこの環境を生かし、学校内外のコミュニケーションを大切にしていきたい。地域に学校の情報を発信し、地域に信頼される学校づくりを進めたい」

義母、夫、長男との4人暮らし。箕輪町木下。 -

【古文書研究家 新井勇さん】

三重高等農林学校(現三重大農学部)に進んだが、太平洋戦争激化のため、1943(昭和18)年に繰り上げ卒業となって台湾に出兵した。終戦から1年後の46年に復員。教員となり、県内各地の農業高校で教壇に立った。校長も務め、60歳で定年退職した。

妻を亡くしたのはその直後。

「大きなショックだった。数年間というもの、精神的に深く悩んだが、いつまでも悩んでばかりいないで、何かやらなければいけないと思うようになった」

そこで、あえて専門だった農業研究とはまったく違う古文書を勉強の対象に選んだ。家に古文書があったわけでもなかったが、興味はあり、いつか機会があったらやってみたいと思っていたからだ。市立博物館の古文書講座に参加し、熱心に勉強を始めた。

「古文書は現代の文字と違って崩し字が多いから読むのが大変なんだが、中でも特に難しいのは日記。人に見せるつもりで書いたわけじゃないので字にくせが強く、解読に手間がかかる。それだけに内容が理解できた時はうれしいね。いろいろな文書を読むうちに珍しい事実が分かった時の楽しさもまた格別だ。古文書を読むと、さまざまな時代に生きていた昔の人の考え方や行動が分かる。人々の生活の証しなんだ。歴史をさかのぼって先祖の歩みをたどる旅のようなものだね」

短期間で急激に伸びた実力が認められ、4年目からは早くも同講座の講師を務めることになる。

「力がないと人さまに教えることなどできない。もっともっと勉強しなくては」と、古文書インストラクターの資格取得を決意。NHK学園の通信講座を受講し、3年後に難関の試験合格を果たす。

講座ではただ読むだけではなく、歴史的、社会的な背景を重視することを心掛けた。文書がどのようにしてできたのかを理解してもらおうと、さまざまな副資料を作成して講座で使った。

「講師の仕事の半分は教材となる古文書を探してくることだ。個人的な手づるなどないから足で稼ぐだけ。各地の博物館はたいてい、地域のどの家にどんな古文書があるか分かっているので、リストを見せてもらい、私が直接行ってお願いするんだ。お借りしてコピーさせてほしいと頼むと、ほとんどのお宅は快く貸してくれるが、すべての家で『はい、どうぞ』というわけにはいかない。中には絶対に貸さない、見せないという家もある。貴重な物だから仕方ないがね」

18年間務めた講師はこの3月いっぱいでやめた。これからは余力を好きなことに向けたいという。

「ボケたつもりはないが、教えるからには万一にも間違ったことを言ってはならないから。もったいないと言ってくれる人がいるうちにやめるのが花だよ。まあ、個人的にやりたいこともあるしね。地元の上赤須や赤穂の資料を調べて郷土史を執筆したいんだ。体だけは丈夫だが、年取ってずくがなくなったので、一体いつのことになるか分からんがね」

(白鳥文男) -

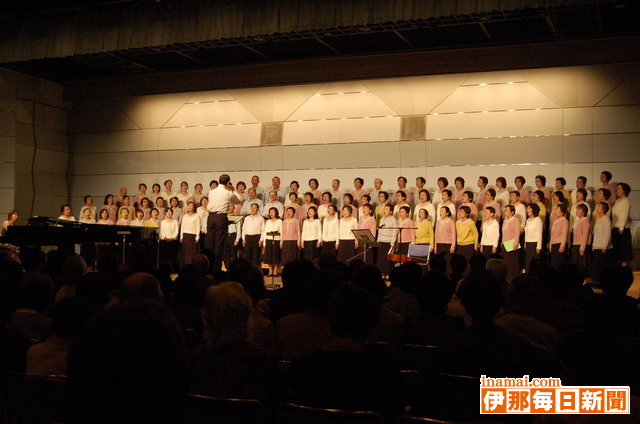

「歌のワ」コンサート

伊那市を拠点に活動する合唱グループ「歌のワ」は13日、発足10年目を記念した第2回コンサートを伊那市の県伊那文化会館で開いた。交流のある東京都の「多摩童謡友の会」を迎えたジョイントコンサートで、童謡や懐かしい外国の歌などを熱唱した。

「歌のワ」の会員は60縲・0歳代を中心とした約110人。伊那市をはじめ箕輪町、駒ヶ根市など近隣からも参加している。

今回は戦後生まれの童謡の中から「春の風」「みかんの花咲く丘」など、外国の歌から「浦のあけくれ」「ウィーンわが夢の街」など12曲を披露した。

多摩童謡友の会は、美しい日本語を歌う-として「スコットランドのつり鐘草」「故郷を離るる歌」、中山晋平の曲「シャボン玉」「砂山」など10曲を熱唱した。

多摩童謡友の会を主宰する高山佳子さんによるステージのほか、「高遠は」「おぼろ月夜」など歌のワと多摩童謡友の会のジョイントステージも観客を楽しませた。 -

保育園で年少、未満児の給食開始

宮田村の3保育園で14日から、年少園児と未満児の給食が始まった。入園から10日余りが経過し、生活にも慣れてきた子どもたち。調理師が心をこめたメニューに「おいしいよ」と笑顔がこぼれた。

西保育園でも新入園児たちが初めての給食を楽しみに。この日はカレーとさわやかキャベツの人気メニューで、子どもたちがモリモリ元気に食べる姿があった。

栄養と愛情が一杯つまった保育園の給食。園児たちは毎日味わいながら、食の楽しさ、大切さを学んでいく。 -

フォーラム「発掘50年 歴史をゆるがす神子柴遺跡」

13日は基調報告、記念講演

上伊那考古学会など主催のフォーラム「発掘50年 歴史をゆるがす神子柴遺跡」が12日、2日間の日程で伊那市生涯学習センターで始まった。1958年の南箕輪村の神子柴遺跡発掘から50年を記念し、刊行した神子柴遺跡の発掘報告書(林茂樹・上伊那考古学会編)の成果を広く公開するため開催。遺跡の石材利用や石器分布などの基調報告に、北海道から九州までの専門家や地域住民ら約100人が聞き入った。

国重要文化財指定の神子柴遺跡の石器群は、大型の尖頭器と石おので構成され、旧石器時代末期から縄文時代草創期と推定される。特殊な出土状況や優美な石器形態、年代的位置付けは「神子柴論争」とも呼ばれ議論を呼び起こしてきた。

50年前の発掘の当事者である御子柴泰正さんは、当時の発掘の様子を報告した。58年11月8日から土・日曜日の3日間で試掘。自然の地形がそのまま残っていたといい、3メートル×6メートルのわずかな場所で求めていたポイントが重なって出たという。

神子柴遺跡は住居跡か、石おのなどを一時的に保管した場所か、議論が分かれ結論が出ていないため、住居跡の可能性を示す炭化物は重要視される。

炭化物出土の有無についての質問に御子柴さんは、「炭化物的なものが出た」とし、発掘最終日の埋め戻し作業直前に、赤土の中に面的に黒いものが出たことを話した。

13日は午前9時半から基調報告と討論、午後1時半から新潟県立歴史博物館長で考古学者の小林達雄さんによる記念講演「日本列島の歴史を揺さぶる神子柴遺跡」がある。

2012/(土)