-

高原美術館が赤穂中生に授業

抽象絵画の制作を通して美術への興味を深めてもらおうと駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は11日、選択科目で美術を選択している赤穂中学校の3年生30人を対象にした授業を同館で開いた。生徒らは松井君子副館長に絵画についての講義を受けた後、抽象画の制作に挑戦した。

美術館の松井君子副館長が与えたテーマは「音」。40分間で仕上げなければならないとあって生徒らは早速画用紙に向かい、頭に浮かんだイメージをふくらませながら思い思いに絵筆やクレヨンを走らせた=写真。形のない音の表現方法に苦労しながら、波紋や風、雷などモチーフに、さまざまな色を使って描いた。描き上がった作品は全員の前で披露。松井副館長は「発想が素晴らしい」「よく表現されている」「美しい色使いで丁寧に描けている」などとそれぞれの作品を講評した。 -

【日本墨絵会副会長 中山貞義(雅号・玉駒)さん】

駒ケ根市、伊那市などに11の教室を持ち、毎日のように指導に当たっている。10月には各教室の生徒ら約120人が横のつながりと交流を求めて「玉駒水墨画会」を新たに設立。柔和な人柄と親しみやすい指導で多くの講座生に慕われている。

水墨画を始めたのは30歳代半ば。

「年賀状に墨で絵を描こうと思ったのがきっかけ。何しろ字が下手でしたからね。絵は小学校のころから好きだったが、あまり褒められたことはなかったな」

以降、独学で水墨画を学んだ。最初に作品を発表したのは当時勤務していた中部電力の社屋移転の時。花を描いた作品をロビーに飾った。

「知人に『水墨画を描く趣味があるとは意外だなあ』などと言われたことを覚えています。絵の評価は今でも分からないが、きっと大したものじゃなかったでしょうね」

その後、駒ケ根水墨画会に入会したのが縁で、高名な山田玉雲先生の直接指導を受けることができた。

「穏やかな素晴らしい人だったが、指導は厳しかった。絵を通して人を見抜く眼力のようなものがあってね。描いた絵をどう言われるか緊張したものですよ」

モチーフは風景、仏画などさまざまだが、中でも花を得意とする。

「花はいいですね。ボタン、ユリ、タイサンボクなど、花弁が大きい花は特にね。華やかな味が出ますから」

指導する際に心掛けているのは、基礎をしっかりと習得させること。基本として墨汁は一切使わず、描く度ごとに丁寧に墨をする。

「墨汁を使えばいいじゃないか竏窒ニ言われるが、それでは本来の墨の色は出ない。する時間もまた大切。何を描こうかなどと考えていてはいけない。墨のことだけ考えてじっくりするんです。そうすればそれだけの色が出てくれる」

墨を筆にいかに含ませるかも重要。多過ぎればにじんでしまうし、少なくてもかすれてしまう。筆、紙の質、構図、筆遣い竏秩Bすべての基本ができて、初めてしっかりした絵になるのだという。

「絵は私にとって生きがいですね。やめるなんてことはできない。きっと死ぬまで描き続けるでしょう。教室のお年寄りに言うんですよ。絵は手も頭も使うからボケ防止には最高だって。とにかく描くことは楽しい。皆さんもぜひそうあってほしいですね」

(白鳥文男) -

「伊那市の教育を考える懇談会」(3)

伊那市の教育について各分野で活躍する人たちが意見を述べ合う「第3回伊那市の教育を考える懇談会」が14日、市役所であった。市の教育課題などに対し、提言をもらうための集まり。会社経営者や元中学校PTAら委員6人が、教職員の業務負担の軽減や家庭教育のあり方について話し合った=写真。

市教委が今秋までにまとめた市内小中学校の教職員を対象としたアンケートを題材に懇談。アンケートの回答は小学校が300人中250人、中学校が167人中143人で、「業務が多忙と感じる」との教職員は小学校で75・6パーセント、中学校で77・6パーセントに上った。その原因の多くは「校務・係の準備・会合」にあることが分かった。

懇談では、「情報化が進み、対応することへの大変さを感じている」「地域や保護者がかつてに比べ、いろいろな問題を学校に提起してくるため心の負担が多い」との教育現場の現状を把握。「先生がいろいろなことを抱え込んでいるので、その中のどの部分を外に出し、軽減するかを整理する必要がある」とされた。

具体案としては、クレーム対応の専門窓口の設置や、人生経験が豊富な高齢者を教育現場で活用する竏窒ネどを提案。「社会経験の乏しい先生が多いので、その穴を高齢者で埋めることができれば」と期待された。

また、「親が勉強しなければ学校の正しさは判断できない」との意見もあり、親の教育の重要性にも注目が集まった。 -

全国学力調査の結果 小学生は国語、算数とも基礎・基本が定着

伊那市教育委員会は12日、4月に実施した全国学力・学習状況調査の結果を明らかにした。小学生は国語、算数ともに基礎・基本が定着している結果で、北原明教育長は「04年度から市独自で取り組んできた標準学力検査の成果が出ている」と述べた。

調査は14小学校6年生615人、5中学校3年生646人が受けた。教科は小学生が国語、算数、中学生が国語、数学。

小学生の国語、算数は、基礎・基本の知識・技能を活用する力が若干弱い傾向だった。国語は読解力を伸ばすことが課題で、読み聞かせや朝読書の取り組みを充実させる。算数はグループ学習を積極的に取り入れるなど授業改善の必要を挙げた。

中学生の国語の基礎・基本は「全国平均並み」だが「資料に表れているものの見方や考え方をとらえ、伝えたいことを明確に書く」は低く、日ごろから新聞や本を読み、自分の言葉でまとめる学習が求められる。数学は「円柱と円すいの体積を比較し、正しい図を選ぶ」など基礎・基本、活用ともに課題があり、学校で授業をいかに分かりやすく展開するかを研究し、基礎・基本の定着確認、関心を持たせる教材選び、グループ活動などを採用した授業の取り組みが必要とした。

生活習慣と学力との関係について▽「早寝早起き朝ごはん」など基本的な生活習慣を身に付けている▽読書が好き竏窒ネどの子どもは正答率が高い傾向。全国と大きな差はなかった。

結果は各校の保護者懇談会を通じ、個々に伝えている。

市議会で竹中則子議員の一般質問に答えた。 -

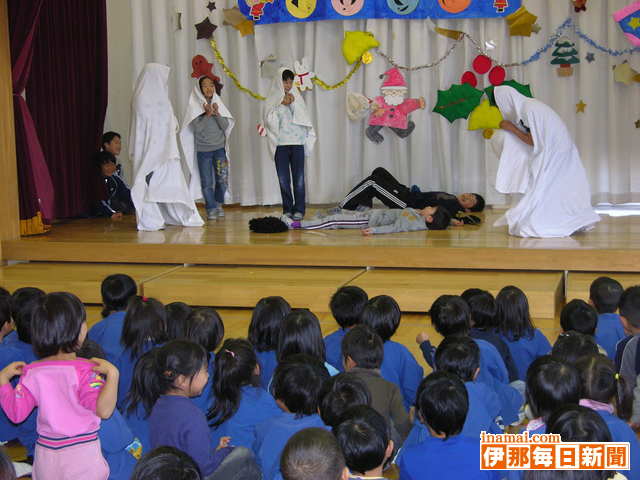

幸せを呼ぶ旗揚げ公演宮田小4年4組「わかば劇団」、保育園で初舞台

宮田村宮田小学校4年4組の劇団「しあわせをよぶ わかば劇団」は12日、西保育園を訪れて園児を前に旗揚げの初公演をした。6月から稽古を積み、園児を喜ばせたいと臨んだ本番。歓声沸く会場で、手応えをつかんだ児童の笑顔があった。

「人を喜ばしたい」と考えるなかで、子どもたちが想いついたのが劇。児童の一部が3年生の時に交流を深めたこともある保育園で上演しようと、練習の日々が始まった。

上演する物語は図書館の本から選び、3つの班に分かれてそれぞれ演出にもこだわった。

衣装にもこだわったり、ペープサートを用いたり。オーバーなアクションを見せたりと、本番では今までの成果を存分に発揮した。

小松友香さん、中村香菜さん、小田切梢さんは「ちょっと緊張したけど、喜んでもらえて良かった。次はもっと大きな声で演じたい」と表情も和らいだ。

この日は劇の他にもバルーンアートの実演やなぞなそゲーム、ダンス披露など盛りだくさんの内容。

最後には仲良くなった年長園児と手を取りあって遊ぶ姿もあり、担任の小田切宏久教諭は「みんな精一杯やっていい笑顔だった。自信を深める良い機会になったと思う」と目を細めた。

同劇団は今後も活動を続け、村内他の保育園でも上演したい考えを持っている。 -

東保育園もちつき

宮田村東保育園は11日、餅つきを行った。年長園児が昔ながらに杵と臼でペッタン、ペッタン。年末年始の伝統行事に、子どもたちの歓声が響き渡った。

年長園児が代表して餅をつき、他の園児はまわりで応援。「ヨイショ、ヨイショ」「がんばれ」と掛け声にあわせ、杵をふりあげた。

つきたての餅は、きな粉とあんこにまぶして昼食で。手づくりの味に笑顔が広がった。 -

赤穂南小ふれあい委員会寄付

「思いやりのある 共に生きる 心豊かなまちを」をテーマに9月2日に開かれた駒ケ根市の第23回ふれあい広場のバザーに出店した赤穂南小学校(下平達朗校長)ふれあい委員会(横沢優太委員長)はバザーの売り上げ金の全額約2万円を市社会福祉協議会と赤い羽根共同募金に寄付した。10日、横沢委員長ら役員の児童3人がふれあいセンターを訪れ、寄付金を手渡した=写真。受け取った市社協の堀勝福事務局長は「地域福祉のために大切に使う」と感謝を述べた。

同委員会はバザーで手作りのクッキーやスライム、ミサンガなどを販売した。 -

東中に横断幕寄贈

全国中学校駅伝競走大会(12月15日、山口県)に男女アベック出場する駒ケ根市の東中学校陸上部の活躍を祈って、1982(昭和57)年度に卒業した同窓生らが来年厄年を迎えるのを機につくる羊申(ようしん)会(松井和彦実行委員長)は10日夜、応援用の横断幕を母校に寄贈した=写真。松井実行委員長ら役員5人が学校を訪れ「後輩のために何かしたいと考えた。大会ではぜひ頑張ってほしい。陸上部だけでなく、ほかの部でも応援に使ってほしい」と小木曽伸一校長に手渡した。小木曽校長は「素晴らしい幕をいただいて感激。お気持ちを大事に頑張りたい」と感謝を述べた。

横断幕は幅6メートル、高さ90センチ。丈夫なビニールシート製で、青色地に「一致団結東中」の文字が白色で書かれている。同会は厄年の記念品を来年あらためて贈ることにしている。 -

禁煙友愛会カレンダーにポスター掲載で表彰

日本禁煙友愛会が毎年会員に発行しているカレンダーに箕輪町では唯一、箕輪西小学校の垣内夕さんが応募したポスターが掲載されたことを受け、同会箕輪町支部の小林曽支部長が同小学校を訪れ、賞状などを送った。

同会は今年6縲・月始めに県内外の小学校4年生と中学校1年生を対象に禁煙を呼びかけるポスターを募集。6150点の応募があり、その中からカレンダー掲載用に中北信版(他県も含む)と南信版それぞれ9点ずつ選んだ。上伊那では垣内さんと伊那東部中学校1年の梅垣里沙さんの作品が選ばれた。

賞状と景品を受け取った垣内さんは「タバコはまわりにも自分にもよくないので、そこを分かって欲しいと思った」と作品に込めた思いを話した。

垣内さんの作品は青地にタバコを吸っている3人の顔が描かれている。特にこだわったところは、「煙が長く伸びていくところ」とのこと。

また、同禁煙ポスターで佳作をとった同校4年生の小嶋穂乃花さんと加藤夏海さんもそれぞれ表彰された。 -

第55回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会で厚生労働省職業能力開発局長賞受賞

箕輪工業高校定時制4年生

箕輪町上古田

押野悟司君(18)

ここまで自分が成長してこれたのも、中学の時の経験があったからこそ。不登校になったのも、ここ(箕輪工業高校定時制)に入学したのも必然だった。それを受け止め、考えて行動した結果が今なんだと思うんです竏秩B

定時制、通信制の高校で学ぶ生徒が、学校生活を通して感じ、学んだ体験を発表する「生活体験発表大会」。その第55回全国大会(11月24日、東京都新宿高校)に県代表として出場し、箕工定時制で過ごした自身の成長を見つめた『努力と結果』を発表。見事厚生労働省職業能力開発局長賞に輝いた。

「昨年も県大会まで行ったので、今年は上を狙うつもりはなかったんです。このテーマを選んだのは、もう4年生だし、これまでの自分を振り返ろうと思って。でも、賞をもらえたのは素直に嬉しい」と笑顔を見せる。

◇ ◇

中学2年の夏、いじめを原因として不登校になった。それ以降、中学校には行っていない。

これまでの遅れを取り戻したい竏秩Bそんな一心で箕工の定時制に入学しようと決意した。不安はあった。中学の時の経験は、“人間不信”という心の傷を残していたからだ。

意を決して入学したものの、しばらくは自分の殻から出られない日々が続く。そんな中迎えた、1年生の夏、文化祭での定時制恒例の出し物となっている「和太鼓演奏」の練習に取り組むことになった。

太鼓をやったことはなかったが、もともと音楽は好きだったこともあり、練習すべてが楽しかった。また、みんなと一緒に練習に励む中で仲間と打ち解け、その経験が自信を持つきっかけとなった。

その後、アルバイトや生徒会なども経験。忙しいながらも充実感のある日々を重ねる中で、共通の趣味を持つ仲間ができ、先生とも気軽に話せるようになった。そこには、一歩一歩だが確実に成長してきた自分の姿があった。

「『ここまで上がってきたのだから、もっと上へ上へ』って無我夢中で頑張っていました。アルバイトもそれまでの人間不信を払拭するチャンスだと思って始めました。最初は緊張したけど、大きな自信になりました」

◇ ◇ -

第7回学校太鼓交流発表会「子ども太鼓inみのわ」

第7回学校太鼓交流発表会「子ども太鼓inみのわ」が8日、箕輪町文化センターホールであった。総勢250人が参加し、各チームが練習を重ねてきた太鼓の音色を会場中に響かせた。上伊那教育会総合・生活科教育研究会、箕輪町教育委員会主催。

出演は小学校8校、伊那養護学校、箕輪町の木下南保育園年少児と招待チームの箕輪太鼓ジュニア、たかずやの里、箕輪北小学校(コカリナ演奏)の全13チーム。

「宮田村の人に幸せになってほしい」と結成し3年目の宮田小学校6年生、アフリカンドラムに取り組んできた2年間の思いを込めた赤穂小学校6年2組、伊那西小学校の親子チーム「猿」など、どのチームも皆の心を一つにし息の合った力強い演奏を披露した。

保育園児の参加は今回が初めてで、サルに扮した園児が竹と太鼓を打ち鳴らし、「あいあい」をかわいらしく熱演した。 -

クリスマス子ども会

駒ケ根市教育委員会はVYS会、ジュニアリーダーらと協力し、9日、市民体育館で「クリスマス子ども会」を開いた。幼児から小学生まで約150人が参加し、ゲームや運動で一足早く、クリスマスを楽しんだ。

準備運動に続き、ジャンケンし、負けた方が後ろについて、ヘビのように長くつながる「ヘビジャンケン」。集合ゲームの「猛獣狩り」、新聞紙を丸めて、ハードル跳びなどのほか、ジュニアリーダーが手作りの紙芝居「笠地蔵」の披露もあり、走ったり、じゃんけんしたり、楽しく遊んだ。

最後にサンタクロースが大きな袋を持って登場。本やゲームなど、子ども一人ひとりにプレゼントした。 -

フォトクラブ光影創立10周年記念写真展

##(見出し(1))

##(見出し(2))

駒ケ根市立博物館で23日まで、「フォトクラブ光影(松崎勝巳会長、20人)」の創立10周年記念写真展が開かれている。風景写真36点が季節の順に展示した=写真。

霧氷、自然が作った造形の妙を表現した太田秀男さんの「煌きの朝」。逆光で山のシルエットをとらえた松崎勝巳さんの「黎明」。濃霧のカラマツ林をバックに、白のシシウド、コントラストの妙が目を引く、小林博さんの「森の装い」。霧の中にさす一条の光を写した赤羽信一さんの「霧と光の競演」。マツムシソウやアザミ、ヤナギラン、アキノキリンソウ、郷愁呼ぶ花野の風景を表現した宮脇友一さんの「立秋の高原」など、会員それぞれの感性が光る作品がずらり。 -

大晦日新春花火大会、

大晦日の風物詩、飯島町七久保の七久保煙友会(大嶋学会長、13人)の大晦日新春花火大会は、七久保上通り集会所西側をメイン会場に、今年も元旦の0時から盛大に行われる。広域農道沿いに高さ4メートル、直径約1メートルの巨大な打ち上げ筒を展示し、PRをしている。 21回目の今年は、同会発足30周年を記念し、今世紀、県下初の3尺玉を打ち上げるほか、除夜の鐘108にちなみ恒例の尺玉8発、大スターマインが登場する。

また、会場では年越しそばや豚汁、甘酒、お神酒が振舞われる(限定300食)。

大嶋会長は「いつかは3尺玉をあげたいというのが、長年の会員の夢。多くの人に会員が咲かせた夢の大輪を見てほしい」と話している。

詳細は大嶋さん(TEL86・2511) -

岡野兄弟&中野みち子ジョイントコンサート

伊那市の伊那北地域活性化センターきたっせで8日、津軽三味線奏者の岡野将之さん、哲也さん兄弟と、津軽手踊りの中野みち子さんによるコンサートが開かれた。サン工業主催。

大学生の岡野将之さんは12歳から津軽三味線を始めた。津軽三味線埼玉県大会優勝。弟の哲也さんは現在、高校生。10歳から津軽三味線を始めた。津軽三味線全国大会ジュニアの部で優勝した。

中野みち子さんは津軽三味線奏者の3姉妹の次女として3歳より舞台デビュー。7歳より三味線、10歳より津軽手踊りを始める。津軽民謡では全国大会準優勝。米国、ドイツ、フランスなど海外公演も行っている。

将之さんは「皆さんに少しでも楽しんでいただけるよう一生懸命演奏します」、中野さんは「ゆっくり楽しんでいただけるよう頑張りたいと思います」とそれぞれあいさつした。

「津軽あいや節」「津軽甚句」「津軽三味線二重奏 田神」などを演奏し、約140人の観客を三味線の音色と歌声、手踊りで魅了した。

##写真(たてよこ) -

まごころえんげいアワー

伊那北地域活性化センターきたっせで8日、伊那市を中心に活躍する風船遊劇団ゴンベエワールド、みはらしファーム「工房COO」の佐野博志さん、静岡の大道芸人のあまるさんによる「まごころえんげいアワー」が開かれた。県内外の芸人や地域住民などでつくる親子のふれあい実行委員会主催。訪れた地域の親子約40人は3人が繰り広げる芸の数々に夢中になった。

あまるさんの手品やジャグリングなどのパフォーマンスに子供たちの目は釘付けになった。技が決まるたびに拍手が起こった。

佐野さんがその場で竹とんぼを作り、飛ばすと、子供たちは目を輝かせた。

ゴンベエワールドの披露したマリオネットと紙芝居、バルーンアートを駆使した舞台では、竜のバルーンや大きな人型のバルーンが出てきて、子供たちから「すご縲怩「」と歓声があがった。 -

伊那三曲協会が西春近北小で筝指導

伊那三曲協会は日本音楽の普及活動の一環で毎年、上伊那の小学校で筝の体験授業を開いている。7日、伊那市の西春近北小でもあり、普及委員長の福沢雅志世さん=同市山寺=と会員5人が6年生2クラス計37人の児童を指導した。

1クラスずつ、練習曲の「さくらさくら」を学習した。ほとんどの児童が初めて筝に触れるため、メンバー一人ひとりが子どもたちの手を取り、優しく教えると、授業が終わるころには筝の透き通った音色が教室に広がった。

福沢さんは箏について、奈良時代に中国から渡来した楽器で、形は「竜」がモチーフになっているなどと説明。そのほか、尺八や三味線の説明もあり、児童らは楽器を眺めながら関心深く話を聞いた。

溝上やこさん(12)は「思ったより難しかったが分かりやすく教えてもらったのでうまく演奏することができた。初めて筝に触ったが楽しかった」と話していた。

伊那三曲協会の普及活動は本年度、同小学校で3校目。毎年、10数個所で指導しているという。

メンバーに手を取られながら筝の演奏を勉強する西春近北小学校6学年の児童たち -

「みのわ・たつのクリスマス国際交流会」

箕輪、辰野町の小中学校でつくる北部教職員会日本語指導教室担当者会は9日、箕輪北小学校で両地域の国際交流の輪を広げるためのパーティー「みのわ・たつのクリスマス国際交流会」を開いた。各学校の外国籍児童、生徒とその家族ら約90人が集まった。

交流会は、地域に暮らす外国人が互いの文化を尊重し合いながら、日本での生活になじむための理解を深めるきっかけの場で7回目。出席者たちは日本人の友人を招待し、一緒に歌を歌ったり、ゲームやプレゼント交換などをして楽しんだ。

パーティーは各家庭1品ずつ料理を持ち寄る形式。ミンチなどを小麦粉の皮で包んで油で揚げた半月型のおやつ「ヒゾーリス」、コンデンスミルクを固めた菓子「ブリガデーロ」などのブラジルの家庭料理がテーブルに並んだ。

北部日本語指導教室担当者の北原正治教諭(箕輪中部小)は「一緒に飲んだり、食べたりする場を設けることは大切なこと。これを契機に、保護者同士の横のつながり、子ども同士の縦のつながり、そして日本の子どもたちとのつながりが生まれれば」と話している。

各家庭の手作り料理に舌鼓を打つ出席者たち -

父母・市民・子ども教職員のつどい

上伊那の高校教諭らでつくる「ゆきとどいた教育をすすめる上伊那実行委員会」は9日、「父母・市民・子ども教職員のつどい」を開き、自閉症、ADHD(注意欠陥・多動性障害)などで「困っているこどもたち」について考えた。伊那毎日新聞社など後援。

子どもたちに行き届いた教育を進めるための集いで、29回目の今回は、上伊那の福祉教育の連携を図るため保育園や小中学校からも実行委員を集めた。各教育現場の現状報告を行うなどして、縦の連携をスタートさせるためのきっかけにした。

現状報告の後、出席した130人で意見交換。出席した教員や保護者からは「これまで続いた特別な支援を途切れさせないためにも進学時、保護者や(前の学校の)先生からその子の情報がほしい」「子どもたちを支えるためには多くの人がその障害を理解し、多くの目で対応していくべき」などの意見があった。

全国生活指導研究協議会常任委員で今回のコメンテーターを務めた大和久勝さんは「発達障害だけでなく子どもをどうとらえ、どう育てるかが教育実践の基本。そして、教師以上に接点を持ち、仲間としての関わりを日々実践しているのは学級や学年の子どもたち。個人指導、集団指導の展開の結合という筋道の中で子どもは育つ」と話した。

現状報告で養護学校の支援体制や課題について語る代表者 -

繭クラフト作品展

繭を使ったクラフト作品を集めた展示会が駒ケ根市の東伊那郵便局(小林敏明局長)で26日まで開かれている。シルクミュージアムで繭作品を作る愛好者の会「まゆっこサークル」の会員など13人が制作した17作品を展示=写真。季節に合わせたサンタクロースやトナカイ、クリスマス・ケーキなどをあしらった作品や、来年のえとのねずみなどのほか、糸をつむぐおばあさん、健康のための食事バランスガイドなど、繭の風合いを生かした精巧な作品の数々が訪れた人たちの目を楽しませている。

同局は期間中の日曜、祝日(9、16、23、24日)も午前9時縲恁゚後零時30分まで展示スペースを開放する。開放日は年賀はがきの販売もする。 -

税に関する標語や書道の入選者を表彰

中川村の中川中学校で5日、税に関する標語、書道、作文の入選者を表彰した。税務署をはじめ、税務関係諸団体が募集、書道には148点、標語に176点、作文には68作品の応募があった。今年は特に作文の部で橋枝紗知子さん(中川中3年)が県議会議長賞を受賞するなど、多くの児童生徒が入賞した。

入選は次のみなさん(敬称略)

◇「税に関する標語」▽伊那税務署長表彰最優秀=「税金を 納めて約束 あなたの未来」矮松草野(中川中3年)▽同・優秀=「税金は 未来の子供も 支えてる」斉藤秀一(同1年)、▽関東甲信越税理士会長野県支部連合会長賞=「税金を 活かして使おう みんなの知恵で」沢田翼(同1年)▽上伊那地方事務所長賞=「かんがえたい みんなの税で 使い方」出張怜莉(同1年)

◇「税に関する書道」▽伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞(金賞)=高木香代(東小6年)、荒井麻有(西小6年)▽同(銀賞)=三石友貴(東小6年)、丹羽優花里(西小6年)

◇税に関する作文▽県議会議長賞=橋枝紗知子(中川中3年)▽伊那税務署長賞=松村祐奈(中川中3年)▽上伊那地方事務所長賞=西川紗来(同2年)▽関東信越税理士会伊那支部長賞=上久保奈美(同3年)▽伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞(金賞)=中島のぞみ(同3年)▽同(銀賞)=堺沢愛里、片桐由香、川田茉季(以上同3年) -

税に関する標語や統計グラフコンクールなどの表彰

飯島町文化館で6日、税に関する作品や統計グラフコンクールなどの合同の表彰伝達式があり、3分野合わせて43人の児童生徒のひとり一人に賞状や副賞が贈られた=写真。

07年度税に関する標語・作文、書道入選者は38人、第54回統計グラフコンクールは入賞者3人、パソコンの部で知事賞の平野玲名さん(飯島小5年)は報告のみ、07年度明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者は1人。 分野別入賞者は次のみなさん(敬称略、1部既報)

◇「税に関する標語」▽伊那税務署長表彰最優秀=松本詩穂(飯島中2年)▽同・優秀=小林あかり、米山香(以上2年)▽上伊那地方事務所長賞=田中咲貴(3年)▽関東甲信越税理士会県支部連合会会長賞=倉沢広光(1年)▽飯島町租税教育推進協議会長賞=川上愛美、増沢菜々子(以上3年)、高橋理一、松村源貴、土村瑞紀(以上2年)、小木曽晶一、神崎蒼(以上1年)◇「税に関する作文」▽伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞金賞=気賀沢愛香(1年)▽同奨励賞=竹沢至(3年▽飯島町租税教育推進協議会長賞=太田絵理(3年)、伊藤聡司(2年)、林花菜(1年)

◇「税に関する書道」▽伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞金賞=初崎采佳(飯島小6年)、上原杏奈(七久保小6年)▽同銀賞=熊谷真希(飯島小6年)、山谷聖也(飯島小5年)、袖山慎二郎(飯島小4年)、上山千夏(七久保小4年)▽飯島町租税教育推進協議会長賞金賞=桐山はるか(飯島小6年)、斉藤真奈(七久保小6年)、湯沢夏未(飯島小5年)、宮下園望(七久保小5年)、清水夏美(飯島小4年)、小久江千咲(七久保小4年)▽同銀賞=小林里香、桃沢航平(以上飯島小6年)、脇口真有(七久保小6年)、ノノセ亜里音(飯島小5年)、竹沢和仁(七久保小5年)、平沢駿斗、小川育代(以上飯島小4年)、宮下和之、那須野彩佳(以上七久保小4年)

【第55回県統計グラフコンクール】▽第1部(小学1、2年生の部)佳作=宮沢亮太(飯小1年)▽第2部(小学3、4年生の部)努力賞=伊藤晴美(飯小3年)、鈴木ななみ(七小4年)▽パソコンの部・県知事賞=平野玲奈(飯小5年)「なんて短い私の夏休み!平成19年度全国の夏休み日数調べ」

【07年度明るい選挙啓発ポスターコンクール】▽第1次審査小学校の部・2位=鎌倉涼(七小6年) -

宮田駅前広場「輪苑」で宮田中生が花壇づくり

宮田村の宮田中学校2年1組(三枝邦幸教諭、33人)は6日、JR宮田駅前広場「輪苑」で、同広場を整備管理する「一輪の会(小沢常明会長)」と初の共同作業で花壇に花苗を植えつけた。

苗は白、青、黄のパンジー、黄と青のビオラ計1200ポット。同クラスは総合的学習の中で「華々しい故郷づくりプロジャクト」と銘打ち、土づくり部、デザイン部、苗づくり部に分かれて活動。9月に種まき、校内で育て、本葉7、8枚のポット苗を「広場」に持ち込んだ。

「広場」はメーンの円形花壇、築山花壇、楕円花壇、外周の帯花壇に分かれ、このうち、楕円と帯花壇が宮中生の担当。生徒らはデザイン画を見ながら、花色を選び、苗が小さいため、霜で凍み上がらないように、丁寧に植えつけた。

会員も生徒にあれこれとアドバイスしたり、指導するなどで交流を深めていた。

また、この日は同校では郡総合生活科の研究授業もあり、来校した教諭らも、作業する生徒ひとり一人の動きなどを書き留めていた。 -

写真クラブ「ドリーム」作品展

駒ケ根市の写真愛好家らでつくる「フォトクラブ ドリーム」(小町谷悦男代表、6人)は初めての作品展を市立博物館ロビーで16日まで開いている。日常の風景や花、動物など、会員が思い思いに撮影した素朴な味わいのある写真など23点を展示。柔らかな色調の水彩画も合わせて展示され、訪れる人の目を楽しませている。

同クラブは市内のカメラ店「赤穂カメラ」が中心となって約2年前に結成された。

入場無料。問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

南箕輪小学童クラブ室完成

南箕輪村立南箕輪小学校の敷地に建設していた学童クラブ室が完成した。10日から児童の利用が始まる。

学童クラブは1年生から4年生まで47人が利用。現在は「すくすくはうす」を使っているが、年々利用が増加し手狭になったことや、すくすくはうすは他事業にも使用していることなどから、南小校舎南側に新設した。

鉄骨平屋建て、面積は293平方メートル。学習スペースと遊戯スペース、事務室、物置がある。ドア枠などに黄色や赤など明るい色を使い、床もパイン材を使用し明るく開放的にした。校舎と渡り廊下でつなぎ、外から出入りできる入口もある。

事業費は約4700万円。国と県から各416万円の補助を受けた。

児童は10日から新施設で午後2時半から6時半まで過ごす。

村教委によると、60人までの利用を想定。学童クラブ利用時間外は中間教室、PTA、まっくん見守り隊、学校の会議など多目的に利用する考えで、スクリーンや遮光カーテンも備えている。 -

「赤榴会」てん刻展

てん書体と呼ばれる独特の文字を印に彫る「てん刻」の愛好会「赤榴(せきりゅう)会」(関健一会長、8人)は第10回作品展を駒ケ根市の駅前ビル・アルパ2階のギャラリーすずらんで9日まで開いている。駒ケ根市を中心とした会員6人が思い思いに彫った「画龍点睛」、「呉越同舟」、「蛍雪」などの味わい深い作品12点が展示されている=写真。

訪れた人たちは「すごいね」「大したもんだ」などと言いながら作品に見入っている。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時。 -

大田切育成会が座禅会

宮田村大田切区育成会(新谷好弘会長)は2日早朝、恒例となった冬の座禅会を北割区の真慶寺で開いた。約30人が参加。10人の小学生も寒さを忘れて座禅を組み、瞑想にふけった。

心を落ち着かせ、目を閉じる参加者。厳しい寒さにも関わらず約40分間、子どもたちも体を動かさず静寂な時間を過ごした。

子どもたちの心身鍛練にと始まって18年。新谷会長は「きっと貴重な体験になるはず」と、座禅終了後に境内を清掃する小学生の姿に目を細めた。

同寺の赤尾義道住職は「地区をあげた座禅会は大田切だけ。体を動かさないと不安定になりがちな子どもたちだが、体を動かさないでも心を落ち着かせることに気付いてもらえたら」と話した。 -

南箕輪中で「わかたけ発表会」

南箕輪村の南箕輪中学校でこのほど、各学年が総合的な学習の時間で勉強した成果を発表する「わかたけ発表会」を同校体育館で開いた。集まった全校生徒や保護者らは、それぞれの学習発表に聞き入った。

1学年は大芝高原に関するクイズなどを織り交ぜ、南箕輪村をPRしよう竏窒ニ発表。2学年は職場体験などを通じて感じた思いを訴え、3学年は産業、歴史、自然科学など個人の追及テーマから学習成果を披露した。

各学年の代表数人がスライドなどを使って発表した。2年生の代表の一人は職場体験を通じ「あいさつの大切さを知った。お客さんを思いやる気持ちを学んだ」などとし、「経験を生かし、自分のやりたい仕事を探したい」と話した。

スライドを使って発表する生徒 -

古田人形芝居定期公演

県選択無形文化財である箕輪町の古田人形芝居の07年度定期公演が1日、町文化センターホールであった。古田人形芝居保存会や小・中学校のクラブなどが巧みに人形を操り上演した。

今年の打ち上げ公演でもあり、古田人形芝居保存会は「三番叟」「浄瑠璃 傾城阿波鳴門」「生写朝顔話 大井川の段」を上演。観客は、人形の心の動きが伝わる芝居に引き込まれていた。

箕輪中学校古田人形部は、取り組んで2年目になる「浄瑠璃 生写朝顔話 宿屋の段」、箕輪西小学校古田人形クラブは「現代語 傾城阿波鳴門 順礼歌の段」を熱演した。

発足2年目の箕輪中部小学校古田人形クラブは、6人全員が初めてで、これまでに学び覚えた人形の基本動作を熱心に発表した。 -

小、中学校の枠越え教職員が子どもの育ちを考えて

宮田村宮田小、中学校の教職員と村教育委員会が子どもたちの現状について考える「心の育ちを考える日」は4日、同中学校で開いた。授業を参観した後に懇談。学習習慣と学力向上、表現力の育成、人間関係の構築など、児童、生徒が抱える課題や問題点を共有しながら意見交換した。

1983(昭和58)年に「道徳の日」として始まった取り組み。毎年小、中学校交互に会場を移し、さらなる子どもたちの育ちを考える機会としている。

小学校の教職員らが自由に各学級の授業を参観。引き続き全体会を開き、宮田中の教員側が「文章力が苦手な傾向があり、自分の言葉でなかなか意思表示ができない。進んでやる子どもと、何をやったら良いか迷っている子どもの二極化も進んでいる」と説明した。

分散会ではその問題提起をもとに、数人づつに分かれて懇談。児童、生徒の実態を把握し、子どもたちをどのように伸ばしていくか意見を交わしていた。

2710/(月)