-

はらぺこ保育園で焼き魚

伊那市富県の自由保育園「はらぺこ保育園」は20日、秋の味覚を味わうための調理会を開いた。

メニューは飯ごうで炊いた米と焼き魚、サツマイモとキノコと大根の味噌汁。同園では給食がなく(おにぎりなど持参)、園児たちは普段から味噌汁作りなど調理に積極的に参加している。食材を扱うのも手慣れたもの。野菜を切ったり、大根おろしを作ったり、園児たちは生き生きと料理に取り組んだ。

小林成親保育士は「簡単なことでも体験することが重要だと思う」と食育について語った。

同園では近々、ピザ作りや、餅つきを予定している。 -

竹内徹油絵展

信州高遠美術館の館長で一水会会員・日展会友の画家竹内徹さんの油絵展が20日、同市西春近かんてんぱぱホールで始まった。25日まで。

若いころに師匠とともに全国を写生しながら旅して回ったという竹内さん。信州に帰ってきてあらためて信州の美しさに心打たれたとのこと。それから信州の四季を20年間以上描き続けている。今回展示してある作品も、全て信州の風景を描いている。一水会展や日展入選作など近作60点(3縲・00号)。

「特にアルプスの残雪がすばらしい」と竹内さん。

五竜岳や西駒ケ岳の残雪を描いた作品や、高遠の桜を描いたものなど、訪れた人たちの目を楽しませていた。

午前9時縲恁゚後6時(最終日は午後5時まで)。入場無料。 -

子どもが生きる授業を公開

形にとらわれず、子どもの個性を伸ばす教育を実践する宮田村宮田小学校。20日には県内外の教育関係者約60人が参加し、10年目を迎えた公開授業研究会が開かれた。本年度は全学級が「子どもの思いを生かす授業の創造」を基本に取り組んできたが、その普段の様子を公開した。

1年3組は夏休み明けからせっせと通った小田切川での授業。凍りそうな水の冷たさにも関わらず、ざぶざぶと川の中へ入っていく姿があった。

「あそこにクルミがあるけど、どうやって取ろう」「丸太があんな所に」「石をきれいに並べたよ」。

前回来た時とはまた違った発見に歓声をあげ、工夫も凝らす子どもたち。川は同学級にとって生きた教材として輝きを放った。

「我々教員が躊躇(ちゅうちょ)することなく、繰り返すことが大切なんだって改めて感じました」と男性参加者。

公開授業研究会を始めた10年前に宮田小の校長を務めていた中村榮三さんは「教育は誰のものでもない、子どもたちのもの。授業を公開することで、主体的に学んできた子どもたちの変化も感じられるはず」と話す。

この日は、・ス信濃教育・スの充実に尽力し、研究会にも当初から参画している元都留文科大学学長上田薫さんの講演会もあった。 -

山荘ミルクで「和み」

伊那市横山の「山荘ミルク」で17日、音楽や絵画、陶芸や紙芝居など様々な分野で活動する人たちが集い、発表するイベント「和み」が開かれた。老若男女およそ60人が参加して、週末の一夜を楽しんだ。

「文化祭のように、みんなで楽しめれば」とイベント「和み」の運営スタッフ代表原将太郎さん。もともと「和み」は、原さんが友人たちと組んだアコースティックバンドの名前。老人施設や病院を回って、ボランティア演奏をするなど福祉活動に取り組んできた。バンド活動を通じて知合った仲間や、その知人などとともにイベント「和み」を始めてからも、福祉へとり組む志は変わっておらず、入場料などは「和みbank」として貯金。目標金額に達したら車椅子の購入を考えている。

バンド「和み」やその友人のバンドが演奏する間には、保育園や老人施設などでボランティア公演している紙芝居劇団「糸ぐるま」の久保田文子さんがきり絵の紙芝居を披露した。

「若い人たちに紙芝居を見てもらえてよかった」と久保田さん。会場にはきり絵も展示した。

久保田さんの作品のほかにも、絵画や陶芸などさまざまな作品が展示してあり、原さんの目指す「社会人の文化祭」という言葉通りのイベントだった。 -

高遠高校と長野大学社会福祉学部が高大連携調印式

伊那市の高遠高校と上田市の長野大学社会福祉学部は19日、相互交流と教育内容のいっそうの充実を図るための協定を締結した。調印式には、両校の関係者など17人が出席し、新たな絆の誕生を見守った。協定期間は09年3月31日まで。

協定書には▽高遠高校は長野大学社会福祉学部学生を教科「福祉」の教育実習生として受け入れ、実習指導を行う▽長野大学社会福祉学部は、高遠高校福祉コースの教育内容と教員の資質向上にむけて情報交換、特別講義および教材研究協議を行う▽長野大学社会福祉学部は、指定校推薦入学試験にかかわり、高遠高校福祉コース枠を設定する竏窒ネど3つの具体的な連携事項が明示されている。

高遠高校の福沢務校長と長野大学社会福祉学部の中島豊学部長は協定書を交換し、ガッチリと握手を交わした。

福沢校長は「ともに地域に根ざした高校と大学が手を携えるのは、大変有益なことだと思う」と述べた。

また長野大学の嶋田力夫学長は「今回の協定をきっかけとして、今後ほかの学部も高遠高校と連携していければ」と両校の交流のさらなる可能性を語った。 -

「柳沢運動プログラム」屋外バージョンを開発中

信州高遠青少年自然の家の「冒険の森」で18日、研究開発中の「幼児自然体験活動プログラム」の検証事業があった。大脳活動の発達を促す「柳沢運動プログラム」の屋外バージョンで、検証結果を踏まえ、国少は08年度、親子活動プログラムを組みたいとしている。

屋外バージョンの開発は、自然の家周辺の自然環境を生かし、幼児期の自然体験活動の普及を図るねらい。今夏、国少や県教育委員会の職員らで調査研究委員会を立ち上げ、「柳沢竏秩vを考案した松本短期大学の柳沢秋孝教授の指導を受けながら取り組んでいる。

プログラムとして、四つんばいで歩く「森のくまさん」、森で拾った実を軍手に入れてウサギ跳びで運ぶ「うさぎさんになって森の宝物を運ぼう」などを用意。

検証事業には、辰野町の羽北保育園年長児11人を含む家族ら約40人が参加した。

息が白くなるほどの寒さだったが、年長児たちは遊びに夢中。クマ、コアラ、ウサギなどの動物になって、森の中を歩いたり、2本の木に渡したロープにぶら下がったりと元気に飛び回った。

年長児全員に万歩計をつけ、屋外遊びと日ごろの保育園活動との運動量を検証。後日、委員会を開き、分析結果や改善点などについて話し合う。 -

東春近小学校4年生 大きく実ったリンゴ収穫

伊那市の東春近小学校4年生を対象とした恒例の「りんご体験学習」が20日、学校近くの伊藤一路(80)さん、豊子(77)さん夫婦=田原=の果樹園であった。4月末からリンゴの成長を見守ってきた児童62人(2クラス)がリンゴを収穫した。

農家について理解を深めるための学習で、同学年はこれまでに摘果など2回、果樹園の仕事を手伝っている。この日は待ちに待った収穫の日。児童たちは約60本の木から丸々と大きく成長したリンゴ(品種・ふじ)を丁寧に摘み、約2時間で作業を終わらせた。

三石涼君と小森翔矢君(いずれも10歳)は「最初から収穫まであっという間だった。リンゴが真っ赤に大きくなっていてびっくり。食べてみたらみつも大量に入っていて甘かった」と話していた。

4年生は来年2月、伊藤さん夫婦を学校に招き、学習発表会を開く予定。

大きく実ったリンゴを喜ぶ児童ら -

宮田城址主郭に木柵、歴史ロマン感じて

宮田村北割区の住民有志らでつくる「宮田城址保存会」は、同城址主郭の土塁に延長約20メートルに及ぶ木柵を設置した。史実に基づいた復元ではないが、訪れた人たちに歴史ロマンを感じてもらいたいと整備。春日甲子雄会長らは「さらに多くの人に宮田城址を知ってもらうきっかけになれば」と話している。

同保存会は2年前、寸断されていた登城ルートを遊歩道として再興。以来、中世の山城である宮田城を後世に伝えようと、城址周辺の公園化も含め環境整備を進めてきた。

本年度は県の元気づくり支援金の対象にも選ばれ、案内看板なども設置。

村教育委員会の認可を受けて、木柵の整備にまでこぎつけた。

60、70代のメンバーが多いが、柵に使う丸太は背負って、急な坂道を歩いて運搬。協力しながら土塁に沿って打ち込んだ。

「苦労したけど、つくって良かった」とメンバーの小田切政則さん。「若い人は城山(宮田城址)を知らないかもしれないが、次の世代につなげていきたいですね」と話した。

木柵は一部整備が残っているが、年内には完成予定。年明けには冊子を発刊する予定もあり、地域の歴史を伝えていく。 -

南箕輪中 耐震工事完了

南箕輪村の南箕輪中学校管理教室棟の耐震補強工事が完了し、20日、現地でしゅん工検査があった。村の理事者らが業者の説明を受けて、校舎内を見て回った。

工事は7月末から始まり、1、2階の外壁2カ所を改修し、新たに鉄骨の筋交いを入れた。そのほか、1縲・階の木造の壁8カ所は取り壊し、鉄筋コンクリートの耐震壁に補強した。

併せて、印刷室と用務員室を増築した。

事業費は5778万円で、そのうち3371万9千円は文科省の補助。

校舎内を見て回る関係者たち -

上伊那社会教育関係者懇談会

生涯学習などに携わる関係者による上伊那社会教育関係者懇談会が15日、伊那市の生涯学習センターであった。上伊那地区の公民館長や社会教育指導員、市町村教育委員など約100人が参加。講演会や懇談会を通して、地域における子育て支援の具体的な方策について話し合った。

講演会では、東京都日野市の「子どもの人権オンブズマン」として活動してきた平清太郎さんが、これまでの取り組みを振り返りながら「地域における子育て支援」について講演=写真。平さんは保育園での母親による児童虐待や教師の一言で学校に行けなくなった児童との関わりを語りながら、「地域で支えたり、支え合ったりする環境が豊かであれば、虐待までつながらないと思う。『大丈夫だよ』と言ってくれる親や大人がいれば、救われる子どもや母親がいる」と訴えた。

また、「生涯学習」に対する世間の注目が高まり、子どもを対象としたイベントも増えているが、本当の意味での「子育て支援」については、どこの地域でも希薄になっている実情を指摘。

「行政、民間など各関係者がきちんとした認識を持ち、どういう支援をしていくかが重要な課題」とした。

その後の分散会では、それぞれの立場でできる地域の子育て支援について話し合った。 -

高遠高校生徒らがゴルフ練習場でプロのインストラクターから指導を受ける

伊那市高遠高校の3年生20人が15日、伊那市福島のゴルフ練習場「セイブグリーンパーク」でゴルフ実習をした。

同校では3年生体育の選択授業の一環として、ゴルフを取り入れている。今年も9月から選択した20人の生徒がグラウンドなどで基本動作などを学習。この日はその総仕上げとして、プロのインストラクターによるレッスンとショートコースでの実習を行うこととなった。

レッスンでは、全日本ゴルフ練習場連盟(CGRA)公認インストラクターの夏野元樹さん(42)を講師に迎え、グリップの握り方や簡単な打ち方、フォームなどについて指導を受けた=写真。その後、班ごとでコースに出て、本格的なゴルフの一端を体験。

この日、実習に参加した北原直弥君(18)=高遠町=は「緊張したが、最初から分かりやすく教えてもらえ、楽しかった」と話していた。 -

中沢地区文化祭

駒ケ根市の中沢地区文化祭が中沢公民館で18日まで開かれている。館内には書道、手芸、陶芸、絵画、生け花、写真などの作品が数多く展示され、訪れた人は「すごい」「いい出来だね」などと感心しながら一つ一つの作品をじっくりと眺めている=写真。

17日には2階研修室に抹茶体験コーナーが設けられ、茶道教室「空木会」の会員らが着物姿で菓子と抹茶を振る舞った。静寂の中で茶を味わった来場者は「ああ緊張した。でもうまかったな」などと笑いながら話し合っていた。

18日は午後1時から芸能発表会が開かれ、中沢小学校合唱団や地元のグループによる歌や踊り、神楽、詩吟などが披露される。バイクの展示と試乗会のほか、パンやこんにゃくなどの販売もある。作品展示は午後3時まで。

問い合わせは同公民館(TEL83・5125)へ。 -

上伊那創造ものづくりフェア

第4回上伊那創造ものづくりフェアは17、、18日、伊那市駅前ビルいなっせ2階ギャラリーで開いている=写真。上伊那の小中学校の児童、生徒が技術・家庭科の授業で作った浴衣や木製の椅子など約120点を展示している。上伊那教育会など主催。伊那毎日新聞社など後援。

地域の人たちに学校の授業成果を披露する場。本棚作りで「のこぎりで正確に切断できるよう努力した」、LEDスタンドライト作りで「プログラムをPICに焼き込むのが大変だった」など、作品それぞれに出品者の製作課程における苦労話などが書かれたコメントを添えている。

中学校の作品は生徒作品コンクールを兼ねていて、技術分野、家庭科分野それぞれから2点ずつを選出し、県大会(23日・佐久市)に出品する予定だ。

事務局の後藤衛教諭(赤穂中学校)は「授業時間が限られているなかで工夫しながら製作している児童、生徒たちの作品を見てほしい」と来場を呼びかけている。

入場無料。18日は午前10時縲恁゚後3時。 -

赤穂中合唱コンクール

駒ケ根市の赤穂中学校(杉田純治校長)で16日、運動会、白鈴祭(文化祭)に続く生徒会3大行事の全校合唱コンクールが開かれた。1縲・年の各8クラス、計24クラスが代わる代わるステージに上がり、積み重ねてきた練習の成果を存分に発揮して美しい歌声を響かせた=写真。

生徒らは一様に硬い表情で登壇。全校生徒がじっと見詰める緊張の中でピアノの伴奏に合わせ、それぞれの曲を個性豊かに精いっぱい歌い上げた。無事に曲を終えて一礼すると、ようやく表情が緩んでほっとした笑顔を見せていた。

混声3部合唱が多い中、2、3年生の7クラスは難しい4部合唱に挑戦。練り上げた繊細なハーモニーを披露して、生徒や教職員、詰めかけた保護者らの大きな拍手を受けていた。 -

長野県高等学校長会が県立高等学校の再編にかかる意見の中間まとめを教育委員会に提出

上伊那は「交通の利便性を考慮した再編統合や新たなシステムを導入した学校づくりも考える必要がある」県立高校の再編にかかる意見をまとめている長野県高等学校長会が16日、中間まとめを県教育委員会に提出した。上伊那が対象となる旧第8通学区は「1学年5学級規模以下の学校が4校あり、交通の利便性を考慮した再編統合や新たなシステムを導入した学校づくりも考える必要がある」としている。

中間まとめには、高校再編に対する基本的な考え方、各地域の現状と課題を掲示。

現在すでに小規模化している高校については、生徒に魅力的な自主活動を保障するため、「早期に高校再編を進める必要性がある」と指摘。現時点で入学予定数を見通せる平成30年代を見据え、高校再編計画を策定するよう提案している。また、各校の適正規模については、地域の状況によって多様な現状にあることから、統合などにより募集停止となる場合は、その地域における高校教育の保障に配慮し、慎重に検討することを求めている。

小規模化が進む専門高校については、厳しい財政状況を考え、各地区で各専門学科の拠点校を決め、そこを重点的に整備、充実させる方針を提案。一方、異なる学科との統合を検討し、学科を越えた教科選択ができるシステムづくりの研究を進めることなどを求めている。総合学科、多部制・単位制高校は、各通学区に1校以上の設置が望ましいとしている。

今後は各方面からの意見を聞きながらさらに検討を重ね、来年1月31日までに最終まとめを提出する予定。 -

高橋元太郎公演会

伊那法人会は15日、テレビ時代劇「水戸黄門」の・スうっかり八兵衛・ス役などで知られる俳優高橋元太郎さんの講演会を伊那市の商工会館で開いた。

マイクを手に「水戸黄門」の主題歌を歌いながら登場した高橋さん。会場の手拍子の中、ステージへ登った。

自己紹介のあと、「水戸黄門」の一幕を演じて、会場を沸かせる高橋さん。「講演と思わずに、八兵衛と茶飲み話でもしてると思って聞いてください」と水戸黄門の八兵衛と同じように明るい口調で語り始めた。

「人生は出会いに始まり、出会いに終わる。苦しさ、つらさ、不満、そういったものとの出会いも見方を変えていくことができる。例えば気に入らないことを言われても、それを意見と取るか、文句と取るかでは大きく違う」と高橋さん。自分の人生での出会いを通して、ものの見方を変えて前向きに考えること、家族のつながりの大切さなどを訴えた。母親との死別のくだりでは、涙ぐむ聴講者の姿も見られた。

講演中には、スリーファンキーズ時代の歌や、坂本九の「上を向いて歩こう」などを歌い、最後に再び歌った「水戸黄門」は、会場も一緒に歌い盛り上がった。

「人生はすばらしい、いろんな出会いがある」・スうっかり八兵衛・スの高橋さんは笑顔で会場を後にした。 -

保育園七五三参り

宮田村中央、西両保育園は15日、七五三を祝い、南割区の姫宮神社を参拝した。神事や千とせあめをなめたりして、健やかな成長をみんなで祈った。

中央保育園は年少から年長の園児が社殿内で祈願。厳粛な神事を体験し「元気でいい子になりますように」と願った。

西保育園は未満児含め全園児が参拝。仲良く千とせあめもなめ、伝統行事に親しんだ。

東保育園は大久保区の熊野神社を参拝した。 -

箕輪西小学校で古田人形の学習会

箕輪町の箕輪西小学校で15日、古田人形芝居の学習会があった。地域に根付いている伝統文化を次の世代に伝え、担い手を育てていく文化庁の「学校への芸術家等派遣事業」の一環で、地元の古田人形芝居保存会の会員が指導した。

体育館で同校の古田人形クラブの本年度初の公演もあった。人形浄瑠璃「傾城阿波の鳴門順礼歌の段」を全校児童に披露した。

クラブ長の武田隆さんは「人形を生きた人のように演ずることの難しさが、やればやるほど感じられる」とあいさつした。

真剣な表情で公演を見つめる児童たち。公演後には「私も古田人形クラブに入りたいと思った」という低学年児童の声や、「本当に人形が生きているように見えた」などの声が聞かれた。

学習会は、1・2年生、3・4年生、5・6年生に分かれて指導を受けた。

5・6年生を教えたのは、古田人形芝居保存会員で、古田人形クラブ顧問の柴登巳夫さん。「お百姓さんが作物がたくさん採れるように神社の前で舞わせていた」と古田人形の歴史を話し、児童たちに人形の操り方を指導した。緊張しながらもうれしそうに古田人形を動かす児童たちの姿があった。 -

保科正之公大河ドラマ化に向けた署名が25万人に到達

江戸時代の高遠藩主・保科正之公のNHK大河ドラマ化に向けた署名が15日、25万人に到達した。来年1、2月に全国組織を立ち上げ、署名活動をさらに促進する。

「秋まつり」開催中の高遠城址公園で署名活動を展開。午後1時半すぎ、25万人目に大阪府の小林恭二さん(61)が来園した。長男と一緒に、諏訪へ来た帰りに初めて立ち寄り、25万人目にびっくり。「大阪に帰って保科正之公を宣伝したい」と話した。

24万9999人目は市内西箕輪大萱の藤原はる子さん(76)、25万1人目は愛知県の竹中瑞穂さん(67)だった。

伊那市観光協会が25万人と前後の3人に、保科正之公の本や高遠まんじゅうなど記念品を贈った。

「ドラマをつくる会」の会長・伊東義人総合支所長は「江戸幕府の補佐役として、庶民のくらしのために政治をした。清廉潔白で素晴らしい殿様」と述べ、署名活動が実を結ぶように宣伝を呼びかけた。

正之公生誕400年にあたる2011年のドラマ化実現を目指し、04年から署名活動を始めた。 -

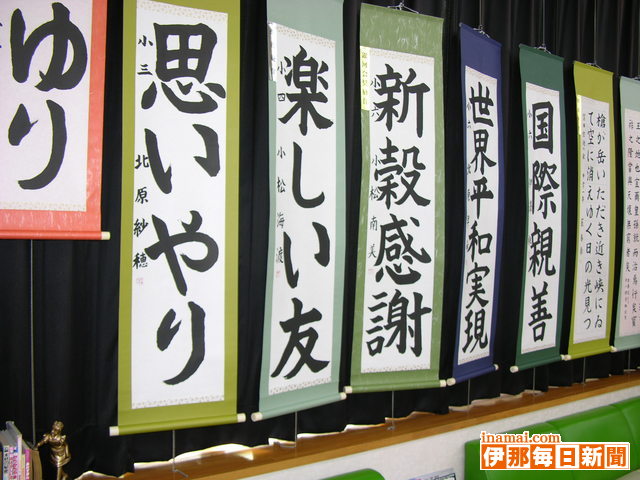

アルプス中央信用金庫高遠支店で書道展

伊那市高遠町のアルプス中央信用金庫高遠支店のロビーで12日、書道展が始まった。

展示されているのは、高遠町在住の小岩井俊子さんが開いている書道教室「銀河会小岩井教室」の小学生から高校生までの作品。明治神宮参集殿で開かれている「銀河会書道作品展」に出品した作品で全25点を、2回に分けて展示する(12月初旬に入れ替え、12月中旬まで展示)。小学生の大きく伸び伸びとした文字から、高校生の流麗な小さな文字がびっしりと書かれた作品など、訪れた人の目を楽しませていた。

小岩井さんは、「高校生の作品は、小中学生の目標」と語った。

午前9時縲恁゚後3時。土・日曜日祝日は休み。

アルプス中央信用金庫高遠支店では、ロビー展を随時募集している。問い合わせは、同店(TEL94・2133)へ。 -

美篶小で給食交流会

伊那市の美篶小学校で13日、給食週間(13縲・9日)に合わせ、給食にかかわる人たちとの交流会があった。児童たちは野菜生産者らと給食を食べたり、給食ができるまでを学んだりした。

体育館に全児童が集まり、生産者や業者、給食技師など12人がそれぞれの立場で「農薬や化学肥料を使わない野菜作りをしている。虫に食べられないようにするのは難しい」「給食は残さずに食べてほしい」など苦労していることや給食に込めた思いなどを話した。地域振興として栽培される雑穀アマランサスの説明もあった。

児童の一人は「給食ができるまでに、たくさんの人が協力している。好き嫌いなく食べたい」と感謝した。

給食では、地元産の小松菜や大根、アマランサスなどを使ったかきたま汁、サラダ、チキンカツ、郷土食の五平もちなどが並んだ。生産者らは各クラスに一人ずつ入り、児童と一緒に食べた。

小松菜などを栽培する上大島の男性(66)は安心な食材を提供するにはそれなりに気を使うと話しながら、給食を平らげる児童たちの姿に喜んだ。 -

伊那市教 放課後子どもフォーラム開催

伊那市教育委員会などは8日夜、市役所で「放課後子どもフォーラム」を開いた。学校、育成会関係者ら約160人が出席。全国体験活動・ボランティア活動支援センターコーディネーターの木村清一さん=写真=が、放課後の子どもの居場所づくりについて話した。

木村さんは、子どもの放課後の遊び方の変化を「外ではなく家の中で、異年齢と大勢ではなく同年代と少人数で遊んでいる」と説明。少年期の過し方として正しいのかを考え、「さまざまな体験をさせるきっかけを大人がつくらなければ」とした。

また、亜細亜大学非常勤講師の木村さんは、大学生たちを「人間関係が希薄」と表現。「携帯電話で毎日、メールのやり取りをしていても人間関係は深まらない」とし、「(少年期の)自然体験、集団体験、社会貢献活動など各種体験活動を通じ、社会生活に必要な能力を習得してほしい」と話した。 -

伊那市保育園保護者連合会 子育て講演会

伊那市保育園保護者連合会は11日、市役所で子育てについて考える講演会を開いた。保護者ら約80人が集まり、市子育て支援ネットワーカーの今井くるみさん=写真=の「子供が守る自分の心とからだ縲恊eとしてのコミュニケーション術縲怐vと題した話を聴いた。

今井さんは、子どもたちを取り巻く暴力について「繰り返される外的抑圧は心の中に入り、内的抑圧となって悲しい心となる」と説明。「傷ついた気持ちを開放する作業を両親が手伝うためにも、幼いうちからコミュニケーションづくりが必要」と訴えた。

また、「川の流れを暴力とすると、柵を作って近寄らせないようにするのではなく、川の中で泳ぐことを教える必要がある」と今井さん。「どうやって子どもが自分自身の心と体を守るかを考えてほしい」とした。 -

宮田中に伊那税務署長が感謝状

宮田村の宮田中学校は租税教育の推進が評価され13日、伊那税務署長から感謝状を受けた。本年度管内唯一の受賞で、帯刀昇校長は「見落としがちな大切な税金の役割について、今後も生徒たちが目を向けられるよう取り組んでいきたい」と話した。

新井宏署長が同校を訪れ、帯刀校長に感謝状を手渡し。「子どもたちにとって税はなじみが薄いかもしれませんが、コンクールをはじめ協力して頂きありがたい」とあいさつした。

同校は租税教室を開いたり、税に関する各種コンクールに積極的。今年も標語部門に3年生全員が作品を寄せた。

感謝状は関東信越国税局管内でも選ばれた学校にしか贈られることがなく、新井署長は「我々大人でも難しい税金について、少しでも関心を寄せてもらうきっかけにもなれば」と話していた。 -

フィリピン料理で交流

フィリピンを祖国とする駒ケ根市や宮田村在住の4人の女性を講師にした同国の料理教室が11日、駒ケ根市総合文化センターであった。国際交流に取り組む「地球人ネットワークinこまがね」が主催して約30人が参加。現地の手作り料理を体験しながら、同じ地域に暮らす市民として相互の理解も深めた。

同ネットワークは今までもブラジルやスリランカなど、・ス食・スを通じて在住外国人らと市民の交流を企画。

この日は、中島メイさん、登内アウロラさん、木村ブレンダさん=以上駒ケ根市=、新井メルビンさん=宮田村=のフィリピン出身4人が講師に。

魚を入れたシニガンスープと、角煮にも煮た肉料理・アドボの2品を教えた。

数人の班に分かれて会話しながら調理。新井さんは「互いに情報も交換できて、輪も広がりますね」と話した。 -

南部小学校サツマイモ収穫祭

南箕輪村の南部小学校は13日、サツマイモの収穫祭を同校で開いた。1縲・年生の児童83人と、南原保育園児約90人が参加し、ともに作り収穫したサツマイモを味わった。

南部小学校と南原保育園は、毎年合同でサツマイモを作っており、同収穫祭も恒例の行事となっている。他にも小学校の運動会や音楽会に園児たちが訪れるなど、交流が厚い。園児たちもお兄さんやお姉さんに会えるのを楽しみにしているとのこと。

収穫祭での料理は10月下旬に収穫したサツマイモを使っての焼きいもとさつま汁。焼きいも作りは南部小2年生が、さつま汁は3年生が担当、1年生は園児と校庭で遊んだ。料理ができると、小学生と園児たちは仲良く手をつないで芝生に移動した。

「いただきます」の唱和の後、ほお張った焼いも。味の方はというと「甘い縲怐v「おいしい」とのこと。

青空の下で、焼きいもを片手に子どもたちは交流を深めた。 -

伊那三曲協会第9回邦楽演奏会

伊那三曲協会(伊藤伶鵬会長)の第9回邦楽演奏会は11日、伊那市生涯学習センターホールであった。会員や会員の門下生約150人が伝統文化を継承しようと日々研さんしている成果を披露し、箏、三絃、尺八の音色をホールに響かせた。

2年に1回の演奏会で、未就学児から80歳代まで幅広い年代が出演。演奏曲は「さくら舞曲・荒城の月抄」「冬のソナタ」「虫の武蔵野」など古典から現代曲まで多様な16プログラムで、今回は3流派ある尺八が1曲ずつ演奏する新しい試みも取り入れた。来場者はしっとりとした演奏にじっと耳を傾け聞き入っていた。

伊那三曲協会は、150余人の有資格者で構成。邦楽の文化をより多くの人に知ってもらうため、小・中学校、高校での邦楽授業の手伝い、諸施設への訪問、各種イベントにも参加している。 -

ピアノコンサート「スタインウェイを奏でる時」

箕輪町生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2007の一環、ピアノコンサート「スタインウェイを奏でる時パート4」が11日、町文化センターホールであった。地元だけでなく長野市、松本市、茅野市など各地からピアノ愛好家が出演し、観客を前に演奏を披露した。

文化センターが所有するピアノ「スタインウェイ」をだれもが弾くことができるようにと企画したコンサート。出演者は中学生、高校生、大学生、主婦、会社員などで、ピアノを始めて3年目、10年目の記念、音大受験を控えている人、昨年のコンサートを機に連弾を始めた人、子育ての合間に練習している人などさまざまだった。

ショパン「幻想即興曲」「ピアノソナタ」、「千の風になって」、「愛は勝つ」など曲目もクラシック、ポップスなど自由で、出演者は緊張しながらも気持ちよさそうにスタインウェイを弾き、観客の温かな拍手を受けていた。 -

【記者室】駒ケ根市の4小中学校で校歌が同じ訳

駒ケ根市の赤穂中学校では入学式で新入生全員が校歌を歌うことができる。赤穂地区の3小学校とも校歌が中学と同じだからだ。小学校と中学で校歌が共通という例はあるが「創立時期が違う4校で共通というのは聞いたことがない。かなり珍しいケースではないか」(県教委)▼なぜか竏秩B市教委関係者によると「昔から住民の団結心が強く、新小学校開校当時の議論でも『赤穂は一つ。だからこそ校歌は歴史ある同じ歌にしよう』という意見が大勢だったと聞いている」という▼そう言われてみれば、同じ校歌を歌って育ったからかどうか、市民の仲間意識の強さを感じる瞬間が確かにある。郷土への思い入れが深いのは案外こんなところに理由があるのかもしれない。(白鳥文男)

-

伊那フィルハーモニー交響楽団が第20回の定期演奏会

1985年に誕生した「伊那フィルハーモニー交響楽団」(北沢理光団長、70人)。市民オーケストラとして、地域に根づいた活動を展開している。

86年から始まった定期演奏会は本年、第20回の節目を迎えた。会場となった県伊那文化会館大ホールには、観客約1400人が詰めかけた。

今回はフランスの作曲家ベルリオーズの代表作「幻想交響曲Op.14」に初めて挑戦。恋の物語をテーマに「夢と情熱」「舞踏会」「断頭台への行進」など第5楽章で構成される。バイオリン、ビオラ、チェロ、フルート、クラリネット、トランペット、ホルンなどに加え、ハープ、チューバ、銅鑼とさまざまな楽器がそろい、エキストラを含めた約80人が見ごたえある演奏を響かせ、観客を圧倒させた。

ほかにも「亡き王女のためのバヴァーヌ」「歌劇『サムソンとデリラ』Op.47よりバッカナール」を演奏。

終了後、しばらくの間、大きな拍手は鳴り止まなかった。

「地元のアマチュア・オーケストラで、ベートーベンの『第九』を歌いたい」と合唱の仲間5人が夢見た。県伊那文化会館建設の誘致運動とからめ、早速、行動を起こした。チラシを作って団員を集め、1年足らずで発足にこぎつけた。

年1回の定期演奏会のほか、地元を中心に小中高生と交流する「ファミリーコンサート」、公募した団員と一緒に作り上げる2年に1度の手作りの演奏会「第九」「レクイエム」などを企画。身近な場所で音楽を聞ける場を提供している。

団員は20縲・0代。仕事を持ちながら、伊那市、駒ケ根市、飯田市、諏訪市などから集い、音楽活動に情熱を注ぐ。子どものころ、伊那フィルの演奏を聞き、大学卒業後、地元へ戻って団員に加わる若者も増えてきた。

「アマチュアの活動集団。存続の危機もあったが、団員がそれぞれ責任を持って、運営している。階段を一段ずつ上るように育ってきた」と北沢団長。

選曲も、団員たちが自ら決める。そんなことが「温かみのある演奏会だね」と観客から言われるゆえんかもしれない。うれしいことに、活動を応援したいという声も多く、市民オケが定着してきたと感じている。

「これからも息の長い活動を続けるため、無理のないように活動していきたい。団員自身が楽しいオケが何より」。地域の人に愛されるオーケストラでありたいと願う。

08年6月には、手作りの演奏会「レクイエム」を予定している。

2710/(月)