-

地域とよりよい高尾公園つくり

伊那小5年学組が「語る会」

伊那市山寺区の高尾公園の整備を総合学習の課題にする伊那小5年学組が15日、地元住民らに活動を報告し意見を交換する「第4回高尾公園を語る会」を開いた。児童の活動に対して、「地元の公園を応援してくれてうれしい」という声が出された一方、「ベンチや遊具の安全性に不安があり、事故の際や補償や、老朽化した場合の撤去の責任を誰が負うのか考えるべき」との注文もあり、子どもたちは真剣なまなざしで聞き入った。

高尾町からは総代の山岸俊行さん、市民生児童委員の白鳥松子さんら5人が、伊那市役所から農林振興課の職員が参加した。

学組は04年度から「みんなでつくろう高尾公園」を合い言葉に、同公園を明るく楽しい場所にしようと活動。遊歩道の整備、ベンチ作り、見晴台作り、ラリーコース作り、樹木や鳥の案内プレート作り、野草園・実のなる木園・薬草園・花壇の設置など、10のプロジェクトを進めてきた。担任の鈴木秀實教諭によれば、公園の地主の協力を得て、野草園などの設置も進めてきたという。近くの幼稚園の園児を連れて遊歩道を歩くなどもしている。

こうした活動に、地元住民の多くが実のなる木を紹介、植え方を教えたりの協力をしているが、児童の作るベンチや遊具などの安全面や管理面に疑問を投げかける人もおり、地域の人がどう考えているかを知ろうとの児童の考えで、「語る会」が開かれた。

司会を務めた学級長宮沢拓人君は「いろいろ問題があるけど、地域の人の話を聞けた勉強になった」と感想を話した。 -

何度も黙読し、イメージを広げて、朗読する

伊那朗読の会代表 小林豊子さん(63)

「今年は上伊那の朗読をする人たちにとって、とても意味のある年だったんですよ」

05年を振り返る。詩・小説・絵本などを朗読する会を立ち上げて24年。20回目の記念発表会を2月に開いた。これに機を合わせるように、上伊那で朗読をするグループの交流と、技術向上の気運が高まったという。

1つのきっかけは本紙のケーブルテレビの番組「いなまいニューススタジオ」への出演。長年にわたり地道に続けてきた活動を紹介し、キャスターの武田徹さんと「言葉を大切する」ことへの気持ちで意気投合した。

偶然、武田さんもSBCラジオで、県内の朗読や読み聞かせのグループを紹介し発表の場を作る番組(「言葉はちから竏著N読なかま大集合竏秩v 毎週土曜日午後4時半から放送)を企画しており、その最初の収録・放送に上伊那のグループが出演することになった。

さらに4月終わりには、朗読や読み聞かせのグループが一堂に会する交流の場を持ったところ、辰野町から中川村まで上伊那中から40人もが集まった。これは24年間の活動のなかではじめてのことだった。

「目的も活動状況も、朗読についての考え方も、まったくバラバラで違うのよ。驚いたけど、同時に頑張らなくちゃと思ったわ」

子どもを対象にした読み聞かせのグループ。目の不自由な人を対象に自治体の広報やさまざまな文書を読んで伝える朗読ボランティアの人。そして、朗読を、文学作品などを読み上げる1つの表現活動としてとらえ、練習し・発表会を開く自分たちのグループ。

どのグループもそれぞれの持ち場で一生懸命だが、子どもや視覚障害者向けに朗読する場合にも、表現活動としての朗読の基本を理解してもらえれば、もっと豊かで広がりのある情報や感動の伝達ができるはず。自分たちが学び・考え・練習してきたことを少しでも共有してもらえれば、「朗読の輪はもっと広がる」と思った。

24年前に、当時の伊那健康センター所長だった故・宇治正美さんを講師役に会を立ち上げた。宇治さんは青年団の演劇を指導したり、看護師が患者に話し掛ける際の「演劇的発想」の重要性を説いたりした医師で、朗読という表現活動の考え方と方法を厳しく教えた。この集まりに、同じく当時の伊那保健所長で、母乳保育と絵本の読み聞かせの重要性を訴えた小林美智子さん(現長崎シーボルト大学教授)なども加わり、朗読とは何かを語り合い、練習を重ねた。

ただ声に出して読めば良いというものではない。何度も黙読して作者の伝えたいことを理解し、作者が目にしている情景・場所・季節・風・音などをイメージする。それをどう表現するか?声の大きさ・高さ・アクセント・リズムを考え・練習して読む。

「難しく思われるかもしれないけど、これを心がければ、もっと人の心に響く朗読ができるようになるはず」

「ことばの力」を信じて来た人は静かに話した。

※練習日は毎月第3木曜日午後7時30分から。伊那公民館で。

(毛賀沢明宏) -

下平鐵郎さんの瑞雲水墨画展

飯島町七久保の道の駅花の里いいじまで26日まで、下平鐵郎さん(雅号瑞雲)=駒ケ根市中沢=の水墨画・墨彩画・デッサン・書など集めた「瑞雲水墨画定期展」が開かれている。

淡いピンクの桜、芽吹きの白樺が水鏡に映る「駒ケ池・早春賦」。中田切渓谷を描いた大作「幽谷に雪舞う」。県歌「信濃の国」の歌詞と、宝剣岳と千曲川の清流を描いた作品。金と朱をアクセントにした「藤壺の君」などのほか、民家に降り積る雪、ボタン、ブドウ、ナンテンなどの小品まで、約60点を並べた。

下平さんは「水墨画は描きなおしがきかない、人生と同じ。美の極限は黒と白、水墨画は、日本人の感性にマッチしている」と話している。 -

生活安全会議、子どもの安全や有害図書自販機撤去で

##(見出し(1))

飯島町は子どもの安全を脅かす事件の多発や、有害自販機の設置を受け14日夜、文化館で生活安全対策会議を開催。登下校の子どもの安全対策や、有害自販機の早期撤去に向けた方策を協議し、「青少年健全育成決議」を採択した。

昨年12月制定した「飯島町安全で住みよいまちづくり条例」に基く開催は2回目。駒ケ根署や防犯指導員、地区役員、学校、保育園、青少年育成協議会など関係機関、団体から150人が参加した。 駒ケ根署から管内の声掛け事例発生状況の報告、両小学校から不審者対策・児童みまもり隊、下校時刻を早めるなどの安全対策の報告があった。

協議では子どもの安全対策について「防災無線で下校を知らせ、町民に見守りを呼びかける」「昼間、保育園には男手がなく不安。地域の人が巡回してもらえないか」などの要望が出された。

有害自販機設置問題については、駒ケ根署は「法令を使って撤去させることは難しい」との見解を示し、田切地区住民からは、98年に設置された田切追引の例を挙げ「撤去させるには息の長い運動が必要。広く署名を集め、住民パワーを結集するしかない」「置かれやすい場所の点検も必要」などの意見が出された。

最後に▽対話を深め、明るい家庭をつくる▽温かい心の「声かけ」で子どもに豊かな社会性を育む▽有害図書等自販機に土地を提供しない、設置させないために「有害環境浄化宣言」の徹底-などを盛り込んだ「青少年健全育成決議」を採択した。 -

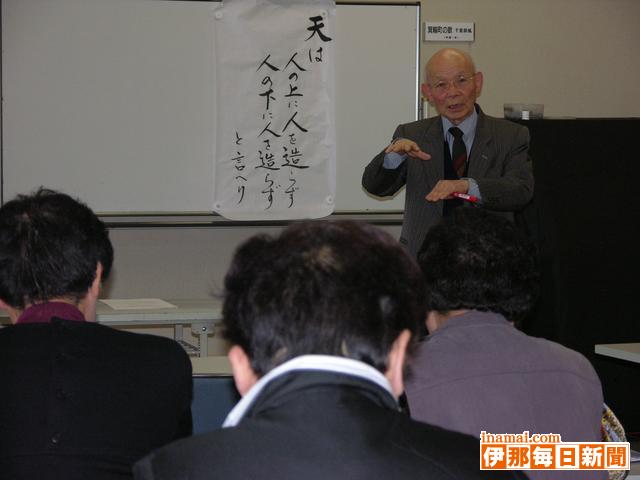

箕輪町公民館ふきはら大学院が人権講座

箕輪町公民館ふきはら大学院は9日、人権週間(4縲・0日)に合わせて人権講座を町文化センターで開き、町人権尊重のまちづくり審議会の藤田隆美会長の講演を聞いた。

「“人権”ということを考える」と題し、人権思想の歴史や人権について考えた人々を紹介。福沢諭吉の「独立自尊新世紀」から「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずといへり」の言葉を挙げ、与謝野晶子が日露戦争時に発表した詩「君死にたまふことなかれ」を示し、「真実をきちんと言う。これが人権」と話した。

金子みすずの詩「積もった雪」も紹介し、上の雪、下の雪、そして中の雪が登場する詩は人間社会のことだろう-と解説しながら、「視点を動かし、あらゆる人の立場を思いやれる心が人権の根本。みすずの詩に人権の根本につながる精神を感じ取る」とし、「人を大切にすることが人権の基本。自分をはっきり言える人になっていきたいと思う」と話した。 -

声かけなどへの対策学ぶ 西春近北小で訓練

不審者出没が多発していることから、伊那市の西春近北小学校(片桐省平校長、231人)は14日、伊那署の協力を得て、児童に対する声かけなどの対策訓練を校庭で開いた。児童たちは有事にそなえ、自分たちで身の安全を守る方法を学んだ。

訓練は署員が演じる不審者が児童に対し、車から誘う、歩いて後をつける、抱きつく竏窒フ、3パターンで実施。不審者は「お母さんに頼まれた」「お菓子をあげるから」などと誘惑したが、児童らは大声をあげたり、防犯ブザーを鳴らすなどして対応した。

伊那署生活安全課の中谷直美さんらは「車で後をつけられたら、車の進行方向と逆へ逃げる」「近くの民家へ助けを求め逃げ込む」「知らない人とは距離をとって、抱きつかれないようにする」などと指導した。

片桐校長は「不審者は突然目の前に表れるので、今日学んだことを常に頭の中で意識するように」と児童らに注意を呼びかけた。 -

日象展で東京都知事賞受賞

箕輪町木下

小松千絵さん(29)

日本表象美術協会主催の全国公募展第32回日象展(11月25日縲・2月1日、東京都美術館)で、初出品した日本画「ほろほろ」が東京都知事賞を受賞した。

日象展は、全国約450人の会員らで構成する総合的な美術団体展。受賞の通知に、「何があったのかなとびっくり。年上の方が多いので、本当に私でいいのかなぁとそればっかりです」。受賞作品「ほろほろ」(80M)は、フサホロホロチョウを描いた。

白いトラが来ると聞いて出かけた移動動物園で見たフサホロホロチョウ。「柄がきれいで見た瞬間にかっこいい!と思った。いかつい顔をしているのに声がピヨピヨしていて、見ていて面白かった」。生きているものを描きたい-という思いがあり、「フサホロホロチョウはものすごく存在感が強い。間違いなく生きている感じがする」と8羽描き、背景には銀箔をはった。

小さいころから絵が好きで、高校時代は美術部。動物や細かいものを描くことが好きで、空想画に近い作品も多く描いていた。美術の先生に日本画を勧められ、3年生のとき、本を参考に初めて描いたのは、夏椿の下にスズメをくわえた黒猫がいる絵。有名な画家の黒猫や夏椿の絵が印象にあったこと、当時飼っていた猫が鳥を捕ってくるのが上手だったことから出来上がった作品だという。

美術短大の日本画コースに進学し、卒業後も1年間は研究生として在籍し絵を学んだ。

実家に戻って家業を手伝い2、3年は絵を描いていなかったが、箕輪町の「ながたの湯」で展示をしている「MAながた会」に誘われ、5年ほど前から再び絵筆を持った。IAC美術展に出品して賞をもらい、今年は伊那美術展初出品で新人賞を受賞するなど各賞を受賞した。

「筆が遅いからなかなか思うようにいかなくて…」。大きな作品は下準備だけでも時間がかかり、仕上げるのに1年かかる。その間に、ながたの湯に展示する小品も描く。

題材は「植物・昆虫・鳥」。そのうちに動物も仲間入りしそうだという。「自分が実際見たものを描かないと嘘が入ってしまう。少なくとも自分が写真を撮ったものか、見たものでないと描かないようにしている」。

カメラを持ってあちらこちらを歩く。鳥が飛んでいるのを見ると写真を撮り、夏には昆虫やチョウがいると虫取り網をもって庭を走り回る。「知らない人が見たらちょっと怪しいかも…」と笑う。

捕まえた昆虫は、虫かごに入れてスケッチする。「後々使えるように、目に入って気になったものはストックしておく」。制作に取りかかるとき、描きためたスケッチや写真を組み合わせて構図を決める。

「絵は、自分の作りたい世界、作りたいものを表現できることが面白い」

今は、来年の展示会に向け準備中。頭の中に、ぼんやりとしたイメージが浮かんでいるところだという。 -

郷土研究会が講演会

飯島町の郷土研究会(桃沢匡行会長)は10日、飯島町の成人大学センターで、講師に元七久保小学校長の春日博人さん(伊那市)を招き、講演会を行った。

会員ら20人が「今、なぜ天竜通船か-先人の豊かな発想に学ぶ」と題した講演に耳を傾け、先人の暮らしや工夫に理解を深めた。

この中で、春日さんは「伊那市の入舟と言う地名に山国なのになぜ、入舟なのかと興味を抱いた」と話しはじめ、井月の俳句「柳から出ていく舟の早さかな」「春風に待つ間ほどなく白帆かな」を紹介し「当時は天竜川の急流に、ひっきりなしに舟が通っていたことがわかる」とした。

また、古文書を示し、「高遠藩は宮田と東伊那に番所を設け、通行する船や筏(いかだ)に手形の提示を求め、暮れ六つ(午後5時)以後の通行を禁じた。送りを見れば、高遠の奥から石灰を下伊那に、高遠産米を江戸に回送したことも分かる」と話し、会員の興味をそそった。 -

しわすコンサート

上伊那の小中学校の音楽教師らが自由な演奏を発表する機会として7年前から毎年末に行っている「しわすコンサート」が10日、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館別館VITA AMOR(ビタ・アモール)で開かれた。音楽教師や家族など約70人が集い、学校の授業とは違ったそれぞれの一面を披露し合って師走のひとときを楽しんだ。

約30人の出演者によるパーカッション演奏ではドラム缶、たらい、ポリタンク、ペットボトルをたたいて生み出す力強いリズムの響きが会場を満たし、圧倒的な迫力で聴衆の度肝を抜いた=写真。

ステージにはアコーディオンやリコーダー、筝、フルートや金管楽器など、それぞれが趣味で演奏している多彩な楽器を携えた出演者が代わる代わる登場し、クリスマス・ソングやポピュラー、ジャズなどのさまざまな曲を見事なアンサンブルで奏でた。 -

飯島小演劇クラブ公演『クリスマス・キャロル』

飯島町の飯島小学校演劇クラブは11日、公演『クリスマス・キャロル』を町文化館大ホールで開いた。12人の小さな女優たちは文化館の大きな舞台の上でも気後れすることなく、積み重ねてきたけいこの成果を十分に発揮してそれぞれの役を生き生きと演じ切った=写真。

『クリスマス・キャロル』は金のことしか頭にない強欲なスクルージがクリスマス・イブに現れた精霊の教えにより、愛の大切さに目覚めて改心する竏窒ニいう物語。児童らの迫真の演技や歌が舞台いっぱいに展開し、詰め掛けた保護者や同級生らは惜しみない大きな拍手を送っていた。 -

創立20周年記念伊那フィルハーモニー交響楽団定期演奏会

創立20周年を迎えた伊那フィルハーモニー交響楽団は11日、記念の第18回定期演奏会を伊那市の県伊那文化会館で開いた。20年の歴史を感じさせる深みのある素晴らしい演奏で観客を魅了した。

今回ヴァイオリン独奏に、第1回演奏会に出演したNHK交響楽団の大林修子さんを迎えた。曲目は、ベートーヴェンの序曲「レオノーレ」第3番作品72b、メンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲」ホ短調作品64。最後はとても難しいというブラームスの「交響曲第1番」ハ短調作品68を演奏。会場を埋めた観客は惜しみない拍手を送った。

伊那フィルは、同会館の建設が始まったのを機に、「伊那谷にオーケストラを」と創立。春のファミリーコンサート、秋の定期演奏会をメーンに、「第九」「メサイヤ」「レクイエム」など、音楽愛好家と一緒に地域に密着した活動に取り組んでいる。 -

伊那市指定文化財に5件

伊那市教育委員会はこのほど、同市西箕輪の小正月の伝統行事「羽広の獅子舞」や狐島の神明社荒神社合殿のケヤキなど5件を市指定文化財に決めた。内訳は天然記念物3、有形民俗文化財1、無形民俗文化財1件。

2年振りの指定で計55件となった。狐島のケヤキは7本を一括指定。そのうち6本は樹齢200縲・50年で、天竜川のはんらん地域にありながら残る巨樹だ。伊那では珍しいマツハダ(富県南福地)、樹齢400縲・00年のサワラ(富県上新山)も、それぞれ天然記念物に指定した。

西箕輪仲仙寺の絵馬は、木曽の馬地主・千村勘兵衛が奉納した「千匹馬図」(1862年)など馬絵の7点、算額2点、武者絵、相撲など合計13点を有形民俗文化財に指定。400年の伝統があり、区を挙げて保存に取り組む羽広の獅子舞を無形民俗文化財に指定した。 -

筝曲入門講座開講

飯島町中央公民館の筝曲入門講座は2日から来年2月24日まで全10回で始まった。

筝曲は9人、三弦には6人が参加、篠田早祐梨さんから、手ほどきを受けた。

初回は楽器の名称やもち方、邦楽の歴史、洋楽と邦楽の違いについて理解を深めた。

この中で、篠田さんは「宮城道雄らが中心になって、大正から昭和初期にかけて、筝曲の伝統の上に洋楽の要素を取り入れた新しい日本の音楽が作曲、演奏されるようになった。日本人にとって邦楽は自分の国の音楽でありながら、生で触れる機会が少ない。琴や三弦を習うことで、歴史と伝統の培われた邦楽に一層の理解を」と話した。

この後、バチを構えて、三弦の音合わせをしたり、琴爪をはめて、琴柱を移動させながら、音階を確認した。 -

赤穂文化祭きょうまで

駒ケ根市で赤穂公民館文化団体協議会と赤穂公民館主催による赤穂文化祭が11日まで開かれている。陶芸、写真、絵画、書道、工芸など各種文化団体らによる作品展示のほか、囲碁、煎茶、料理講座などの無料ワンポイント体験コーナーが設けられた=写真。連れ立って訪れた市民らは展示作品を見て「大したもんだ」「よくできてるね」などと感心していた。

11日は午前10時から映画『米百俵』の無料鑑賞会が開かれるほか、午後1時からは歌や踊りなどのステージ発表が行われる。 -

長谷保育園生活発表会

今年がんばってきた取り組みを家族にも見てもらおう竏窒ニ10日、長谷保育園で「生活発表会」があった。各クラスごとダンスや合唱を披露したほか、保護者による発表もあり、園児らを楽しませた。

今年取り組んできた活動の集大成を見てもらうための発表で、11月ころから準備を進めてきた。

未満児・つぼみ組の園児たちは、10月の祖父母参観で好評だったダンス「おもちもちもち」を披露。園児たちのかわいらしい演技が、会場を和ませていた。

また、ばい菌に扮してダンス「虫歯建設株式会社」を披露した年長・きく組の保護者たちは、園児たちに「歯磨きをしましょう」と呼びかけ、会場の笑いを誘っていた。

ほかにも、この時期に合わせたクリスマスの歌やオペレッタが披露され、我が子の有志を収めようとする保護者らが、ビデオカメラを構えていた。 -

小学生が「花咲じいさん」を題材に山車作り

来年1月の箕輪町木下の南宮神社初祭りに向け、子どもの山車(だし)クラブ「スマイル山車くらぶ」は、昔話「花咲じいさん」の制作に当たっている。

今回の題材は、えとの犬にちなんで、子どもたちが決めたもので「ここ掘れ、ワンワン」と犬がほえた場所をおじいさんが掘り、小判が出てきた一場面を表現する。

人形の頭は、発泡スチロールをやすりで削り、和紙をはってから色を塗る。胴体は、木の枠にワラを使って膨らみを持たせ、針金で留めてシートを巻き、衣装を着せて完成する。

参加は5、6年生を中心にした希望者11人。11月初旬から制作に取りかかり、毎週土曜日を活動日にあてている。

10日の作業には、小学生8人が参加。木下山車飾保存会員4人の指導を受けながら、くわや木に咲く花などの小物を作ったり、人形に衣装を着せたりした。

じいさんの頭づくりを担当した中部小学校6年生の荻原祐樹君は「やすりで形を作るのが難しかった。去年のほうがうまくいったかなと思うけど、まあまあの出来」と話していた。

小物作りや物語を簡単に説明したナレーションの入れ込みなどをし、来年1月10日の舞台セット完了を目指す。

「スマイル竏秩vは01年に発足。山車飾りは町無形文化財に指定されていることから、保存会の岡久幸副会長は「後継者として育ってくれれば」と期待を寄せる。

初祭りは来年1月15日、神社である。「犬の踊り子」「安寿と厨子王」など6点が奉納される予定。 -

公民館しめ縄づくり講座

宮田村公民館は10日、年末恒例のしめ縄づくり講座を村民会館で開いた。新田区の平沢善栄さんが講師。良き新年になるよう願いもこめて、参加者は手づくりしていた。

全くの初心者から、講座常連のベテランまで。既製品ではなく、手作りのしめ縄で新年を飾りたいと、約30人が参加した。

平沢さんが丁寧に指導。一人ひとりの具合をみながら、適切にアドバイスしていた。

村内では年末に向けて、各地区の育成会などがしめ縄づくりの講習会を開き、多くの子どもたちも挑戦する。 -

力強い音 堂々と

箕輪町発足50周年記念事業「子ども太鼓in箕輪・第5回学校太鼓交流発表会」が10日、町文化センターであった=写真。上伊那の小中学生が太鼓を披露し合い、交流を深めた。上伊那教育会総合・生活科教育研究会、町教育委員会主催。

小学校10校、中学校1校、伊那養護学校のほか、招待チーム「みのわ太鼓ジュニアチーム」出演し、全13プログラムを披露した。

箕輪南小2年は、音で雲も呼び寄せる雨ごい太鼓の「龍神太鼓」、両小野小4年は、小野神社の御柱祭などで奉納された「牛炬火」、赤穂中2年2組は、昨年の文化祭で聴いた先輩の演奏に感動して取り組んだ「屋台囃子」など、各校は練習を積んできた曲を堂々と演奏し、力強い音色をホールいっぱいに響かせた。 -

「箏、楽しく弾けた」

伊那三曲協会の普及委員長・福澤雅志世さん=伊那市山寺=と会員4人は9日、伊那市の西春近北小学校を訪問し、6年生2クラス計47人に箏の弾き方を教えた。初めて楽器に触る児童らは、日本の伝統民族楽器に親しんだ。

1クラスづつ、練習曲の「さくらさくら」を学習した。ほとんどの児童が初めてとあって、皆慣れない手つき。メンバーが一人ひとりの手をとり優しく教えると、教室には透き通った弦の音色が広がった。

福澤さんは箏について説明。中国から伝わってきた楽器で、形は「竜」がモチーフ、楽器の各部分には「竜○○」との名称が10個所あるという。児童らは箏を眺めながら、関心深く話を聞いた。

北原香織ちゃんは「箏を初めて触るので、最初はどうなることかと心配していたが、楽しく弾けてよかった。とっても勉強になった」と感想を述べた。

同メンバーは箏の普及活動の一環として、毎年、上伊那の小学校などで指導。本年は同小学校で14校目になるという。 -

陶芸教室生徒作品展

中川村大草の望岳荘ロビーで「陶芸教室生徒作品展」が31日まで開かれている。

焼き締め風の角皿や花びん、アケビのツルを使い、土と木のハーモニーが見る人を和ませる花びん、織部の緑をポイントにした皿、ユーモラスな鬼やネコの置物、あめ色をした植木鉢、シックな大皿、赤と白の2色の粘土を使い市松模様にした角皿など13人が製作した個性豊かな50点がずらり。

望岳荘内のふるさと体験館「とうげい」で今年6月から11月までの半年間に製作した

このほか、会場には講師の須田貢正さんの中川焼きの作品、コーヒーカップ、湯のみ、そばチョコ、ぐいのみなども展示即売している。中川焼きは地元の陶土を用い、果樹の木灰を釉薬にした渋い色彩のざっくりした温かみのある土肌が特徴。

同教室では現在、生徒を募集している。

開講は月2回、昼の部(第2、4土曜日)午後3時から、夜の部(第2、4月曜日)午後7時から、定員各8人。締めきりは31日。詳細はふるさと体験館(TEL88・3717) -

大田切人形を復活させたい

宮田小4年2組が古田人形に学ぶ

昭和30年代に途絶えた宮田村の大田切人形について学んでいる宮田小学校4年2組は9日、箕輪町古田人形保存会の柴登巳夫さんを招き、人形の操りに挑戦した。学習を進めるうちに芽生えた・ス復活・スへの想い。40年以上も前に消えた村の伝統を取り戻そうと、34人の夢はより一層ふくらんでいる。

柴さんが貴重な古田人形2体を持参。人形の由来や3人で操ることを学んだ子どもたちは、さっそく実物にふれた。

手先を動かしたり、歩く動作や抱き合う動作を表現したり。息をあわせる難しさも感じながら、繊細な人形芝居の一端にふれた。

伊那谷の人形芝居は江戸から明治にかけて大阪から伝わり、一時は28の人形座があった。しかし、後継者や資金面などの問題を抱えて大田切をはじめ多くが途絶えた。

上伊那で唯一続いている古田人形も一時は存続の危機に立ったが、柴さんは箕輪中学校の部活動をきっかけに再興したと語り「大田切人形も頑張れば、復活するかもしれない」と4年2組を励ました。

「想像してたより人形は重かった」「難しいけど、もっとやってみたい」と目を輝かした子どもたち。

担任の鈴木由美子教諭は「復活が容易でないことは子どもたちも感じている。しかし、村の伝統を肌で感じ、夢を持つことは無駄ではないはず」と話していた。 -

スクラップブッキング作品展

伊那市生涯学習センター2階展示ギャラリーで9日、スクラップブッキング作品展が始まった。思い出の写真を装飾した作品100点が並ぶ。11日まで。

スクラップブッキングは、写真をカラフルな紙や布などで飾り、文字を添えて思い出に残すクラフト。年々、浸透し、成長記録や思い出に作ってほしいと依頼が増えているという。

市内をはじめ、飯田市や岡谷市に教室を持つ久保田浩子さん=山寺区、講師の免許を持つ小林佳世さん=荒井区=に加え、生徒約20人が出品。

作品は、結婚式や金婚式の夫婦そろった笑顔、大きなイチゴをかむ子ども、にじがかかる風景などの写真に緑や青、ピンクなどの布を切りはりしたり、ビーズやボタンなどを組み合わせたりした。ピアノ演奏の写真には、楽譜などをあしらった。また、同じ写真をカラー、白黒、セピアに分け、デコレーションを変えた作品も。

久保田さんは「写真がメーン。写真が映えるように、自分の好きな色に幅を持たせ、色やデザインを考える」とアドバイスし「しまいっぱなしのアルバムを開き、子どもの成長を喜んだり、家族に感謝したりする気持ちを思い出して」と話している。

体験コーナー(材料費600円、写真は持参)もある。

開館は午前10時縲恁゚後9時(最終日4時)。 -

上農高の技術に関心

下伊那農業高校(飯田市)と友好交流を続ける、中国江蘇省・蘇州農業職業技術学院の視察団6人が8日、南箕輪村の上伊那農業高校を視察訪問した。メンバーは生物光学の教室など、校内の教育施設を見学した。

日本の短期大学に相当する同学院は、下農高校と90年から交流を開始し、本年は15周年。5日に来日した一行は、歓迎集会を下農高校で済ませ、この日は他の県内の農業関係施設の視察のために、同村の信州大学農学部も見学した。

視察団代表の李正茂さん(34)は「見学の時間は短かったが印象的だった。上農高校は先進的な技術を持ち、その技術は実用的で学生にとっても卒業後の就職に役立つ」と感想を述べた。

北原光博校長は「農業は人類の命に携わる産業。同じ農業を教える者として、お互いに連携を取っていきたい」とあいさつした。 -

箕輪南小学校、季節の伝統文化を地域のお年寄りから習う

お年寄りの知恵を子どもに伝えていこう竏窒ニ箕輪南小学校で8日、季節の伝統文化を地域のお年寄りから学ぶ交流会があった。約35人のお年寄りが学校を訪れ、しめ縄や凧(たこ)、昔ながらのすいとんを子どもたちに伝授した。

毎年の恒例。全校で一つを習うこともあったが、昨年から1・2年、3・4年、5・6年の連学年ごとに分かれ、それぞれの成長段階に合った作業に取り組んでいる。今年は1、2年がすいとん作り、3、4年がたこ作り、5、6年がしめ縄作りに挑戦した。

しめ縄づくりで、2年目となる6年生の女子児童は、手際よく縄をなうお年寄りから手ほどきをうけ、いち早くしめ縄を完成。「去年よりはうまくできたが、難しい」と話していた。お年寄りは「今は人からもらうのでしめ縄をつくっていないが、昔さんざん作ったからつくり方は忘れない」と昔を懐かしんでいた。 -

総合学習の成果発表「プラムデー」

宮田村の宮田中学校は8日、総合学習の成果を友人や地域に伝える「プラムデー」を村民会館で開いた。歴史や自然、福祉など、机上の勉強ではなく、実体験に基づいた学習内容を発表した。

1、2年は各学級、3年は4つの班に分かれてテーマを決め、週2時間ほど総合学習を実施。地域などに目を向けて調査してきた。

各分野で活躍する村内の・ス達人・スを調べた1年3組。会場に達人を招いて技を発表してもらうなど、地域の隠れた逸材を紹介した。

2年3組は宮田村の農家が丹精こめてつくる米について学習。きれいな水や豊かな自然があってこそ、農業が続けられると調査結果に基づき発表した。

村内の福祉施設や伊那擁護学校と交流する3年生の福祉班。高齢者宅へ訪問するなど、ふれあいの中から感じた素直な気持ちを表現した。

多くの体験を積んだ子どもたち。成果を見ようと、保護者や村民が数多く会場に足を運んでいた。 -

宮田小音楽室もアスベスト未検出で調査終了

宮田村は7日開会の村議会12月定例会で、アスベスト(石綿)が天井裏に密閉状態で吹き付けてある宮田小学校音楽室の大気中からアスベストは検出されなかったと公表した。

同小施設の調査は全て終了。ロックウールのアスベスト含有も含め、同小施設から飛散は確認されなかった。

また、天井裏のはりにロックウールが吹き付けてあった町2区の教員住宅についても、アスベストは未検出だった。 -

児童会の活動を紹介「冬祭り集会」

宮田村宮田小学校児童会は7日、全校に活動を紹介する「冬祭り集会」を開いた。12の各委員会がブースを設け、クイズやゲームなど趣向を凝らして発表。委員会に入っていない低学年も、楽しみながら児童会の役割を学んだ。

スタンプラリー形式で、子どもたちは校内の特別教室などに設けた各委員会のブースをまわった。

美化委員会は、ゴミの分別の正確性とスピードを競うゲームを企画。挑戦した児童は、空き缶や燃えるゴミなどを区別し、袋の中に入れていた。

新聞委員会は、各委員会のブースの感想を書いてもらい、それを貼りつけて壁新聞に。会場の児童は文章に絵を盛り込むなど工夫を凝らし、記者気分を味わっていた。 -

森の音楽会「アンサンブル・ファンファール」

小さな子どもと一緒に生の音楽を楽しみたい竏窒ニの願いから始まった森の音楽会の第6回「アンサンブル・ファンファールのクリスマス」が3日、駒ケ根高原美術館別館VITA AMOR(ビタ・アモール)で開かれた。駒ケ根市の子育て支援グループ「ファミリーサポートぐりとぐら」主催。会場には親子連れなど約200人が集まり、クリスマスらしい華やかな響きの金管楽器のアンサンブルに聴き入った。

ステージに立ったアンサンブル・ファンファールのメンバーはモーツァルトの『アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク』などの馴染みのあるクラシックのほか、アニメソングやクリスマス・メドレーなどを次々に披露した=写真。客席の子どもたちは特に騒ぐこともなく、母親らとともに静かに曲を楽しんでいた。

アンサンブル・ファンファールはトランペット、ホルン、トロンボーンなどで編成するアンサンブル。飯田市を中心に活動している。 -

宮田小4年1組があばれ神輿について学習

あばれ神輿(みこし)で有名な宮田村津島神社の祇園祭を調べている宮田小学校4年1組は5日、神輿づくりを手がける大工職人・加藤政義さん=町3区=から話しを聞いた。作る時の苦労話などを質問し、伝統ある祭りを絶やさないために力を尽くしていることを知った。

加藤さんは、神輿には設計図がなく、代々受け継がれてきた型枠だけで製作していると説明。「若い頃には、誰も丁寧になんか教えてくれない。目と耳で学んで覚えたもんだ」と語った。

神輿は氏子の町1区、町2区、町3区の大工が交代で手がけるのが慣例。

しかし、現在は加藤さんを含め各区に1人しか職人がいないことにふれ「作る人がいなくなったら、祭りも続かない。今一生懸命に、若い大工さんに教えています」と語った。

「女の子はなんで神輿をかつげないのですか?」「重さはどれくらいですか?」など質問が絶えない子どもたち。加藤さんは丁寧に答えていた。

今後も学習を続け、教育委員会の文化財担当者などからも話しを聞く予定だ。 -

箕輪西小作品展

箕輪町立箕輪西小学校は13日まで、児童の作品展を町文化センター展示コーナーで開いている。全校制作の粘土作品をはじめ各学年の学習の成果を発表している。

1年生は、カメの絵に「かめさんよ どうしておそい なぞすぎる」など一人ひとりが感じたことを書き添えている。2年生は「秋のおくりもの」で、まつぼっくりやどんぐりなど木の実を使って虫や公園、ケーキなどを制作。3年生は紙を切って作った顔、4年生はステンドコラム、5年生は絵手紙、6年生は「めざせ!縄文人」で勾(まが)玉を展示した。

粘土作品は「ラジオ体操」。伸びたり、曲げたりとそれぞれ体操の動きの特徴を上手に表現。「117名で作ったカレーライス」と題した壁面いっぱいの大きな絵にはカレー作りをする児童を描いている。

児童の学習の頑張りが伝わる力作ぞろいで、文化センターを訪れた人々が関心を寄せている。

2410/(金)