-

伊那新校の学習空間を考える

長野県教育委員会は、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編・統合する伊那新校の校舎や学習空間を考えるワークショップを伊那市の創造館で5日に開きました。

5日は、伊那北高校の生徒や教員、地域住民など50人が参加し、伊那新校の学習空間などについて考えました。

参加者は「一人で集中して学べる個別の空間が必要だ」「多様なニーズに答えられる空間をうまくつくれたら良い」などと話していました。

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編・統合する伊那新校は、令和10年4月に開校する計画です。

ワークショップは5月までの全4回を予定していて、次回は27日に開かれます。

-

長谷小3年生 中尾座で「孝行猿」披露

伊那市長谷の長谷小学校3年生は、長谷に伝わる民話「孝行猿」を題材にした演劇をきょう、中尾座で披露しました。

孝行猿は、猟師の勘助が母猿を仕留め家の囲炉裏に吊るしていたところ、夜中に子猿が家を訪れ、手を火にかざしては母親を暖めようとします。

その姿に心打たれた勘助は、母猿の墓を作り供養したという、親子の愛情を描いた物語です。

長谷小学校では毎年3年生が孝行猿について学んでいて、去年9月の授業参観でもこの劇を披露しましたが、地域住民にも見てもらおうと、中尾座を借りて発表を行いました。

会場にはおよそ70人の地域住民や保護者が訪れました。

最後には、おひねりが飛び交い、盛大な拍手が送られました。

-

卒業式シーズン 弥生201人が巣立つ

卒業式シーズンを迎え、上伊那地域では高校の卒業式が1日から始まりました。

マスク着用については個人の判断にまかせられましたが、伊那市の伊那弥生ケ丘高校ではほとんどの生徒が着用したまま式に臨みました。

伊那弥生ケ丘高校では今年度、男子83人、女子118人の201人が卒業を迎えました。

松村明校長から、各クラスの代表者に卒業証書が渡されました。

式は、新型コロナ感染防止のため在校生は参加せず、規模を縮小して行われました。

生徒と教職員はマスクの着用については、個人の判断となっていて、弥生ではほとんどの卒業生がマスクを着用していました。

卒業生を代表し唐澤利海さんが挨拶をしました。

松村校長は「困っている人に寄り添い、失敗を恐れずチャレンジしてほしい。人との出会いを大切に、周りの人を幸せにできる人になって下さい」と式辞を述べました。

式が終わると、各クラスでは最後のホームルームが行われました。

3年A組では、担任の野中学教諭から一人ひとりに証書が手渡されました。

伊那弥生ケ丘高校では今年度卒業生4人が就職、その他の卒業生は進学を希望しています。

上伊那の高校の卒業式は2日と3日にそれぞれ3校、4日に1校で行われます。

-

高校入試 後期選抜志願者数

長野県教育委員会は、7日に行われる公立高校後期選抜試験の志望変更受付締め切り後の志願者数を1日発表しました。

辰野です。

普通は48人に対し48人が志願し1倍。

商業は20人に対し19人で0.95倍です。 -

上の原保育園が平和学習

伊那市の上の原保育園は平和の大切さを学ぶ平和学習を2月13日行いました。

平和学習では年長の38人が話を聞きました。

篠平明美園長が講師を務め、地域の歴史から戦争や平和について写真を見ながら説明をしました。

平和学習は上の原保育園を育てる会が続けていましたが、新型コロナの影響で園長が代わって行いました。

上の原保育園は旧陸軍の伊那飛行場滑走路のあった場所に建てられています。

現在も園舎の隣りには格納庫の跡が残っています。

上の原保育園では平和の大切さについて知ってもらおうと毎年、平和学習を行っています。

-

春富中2年生 中殿島歩道橋に横断幕設置

伊那市の春富中学校2年生は通学路の県道にある中殿島歩道橋に、交通安全啓発の横断幕を25日に設置しました。

この日は、中殿島歩道橋で横断幕設置式が行われました。

春富中の2年生は、去年から伊那市や国土交通省、道路舗装を手掛ける東京都の大成ロテック株式会社などと、通学路の危険箇所などを調べ安全対策について考えています。

生徒たちの通学路の中殿島歩道橋付近は坂になっていて、車がスピードを出して危ないことから、交通安全啓発の横断幕を設置しました。

横断幕の言葉やイラストは、運転手の気持ちによりそったものにしたということです。

春富中学校では今後、地域住民や周辺企業に横断幕の感想など、アンケート調査をおこなうということです。

-

上農生 測量を学ぶ

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、最新の技術を使って測量について学ぶ実習を1月19日に行いました。

実習にはコミュニティデザイン科里山コースの2年生15人が参加しました。

南信地域の測量業者でつくる長野県測量設計業協会南信支部に加盟している企業の11人から、実際の現場で使用している機器を使って測量を教わりました。

生徒達は4つの班に分かれ、トータルステーションと呼ばれる機器を使い、水平方向の距離と角度、高低差を測定しました。

また、ドローンを使った測量も体験しました。

生徒たちは上空から写真を撮影することで、3次元の図面が取れることを学んでいました。

ある生徒は「最新の技術が備わった機器のため、操作が簡単で使いやすかった。実際の現場で使用している機器に触れることができ、貴重な経験だった」と話していました。

実習は南信支部と県建設部が合同で開いたもので、今回で15回目です。

南信支部では、この実習をきっかけに建設産業に関心を持ってもらえればうれしいと話していました。

-

高校入試後期選抜志願者数 発表

長野県教育委員会は、高校入試後期選抜志願者数を22日に発表しました。赤穂の商業は1.23倍となっています。

辰野です。

普通は48人に対し47人が志願し、0.98倍。

商業は20人に対し16人で0.8倍です。 -

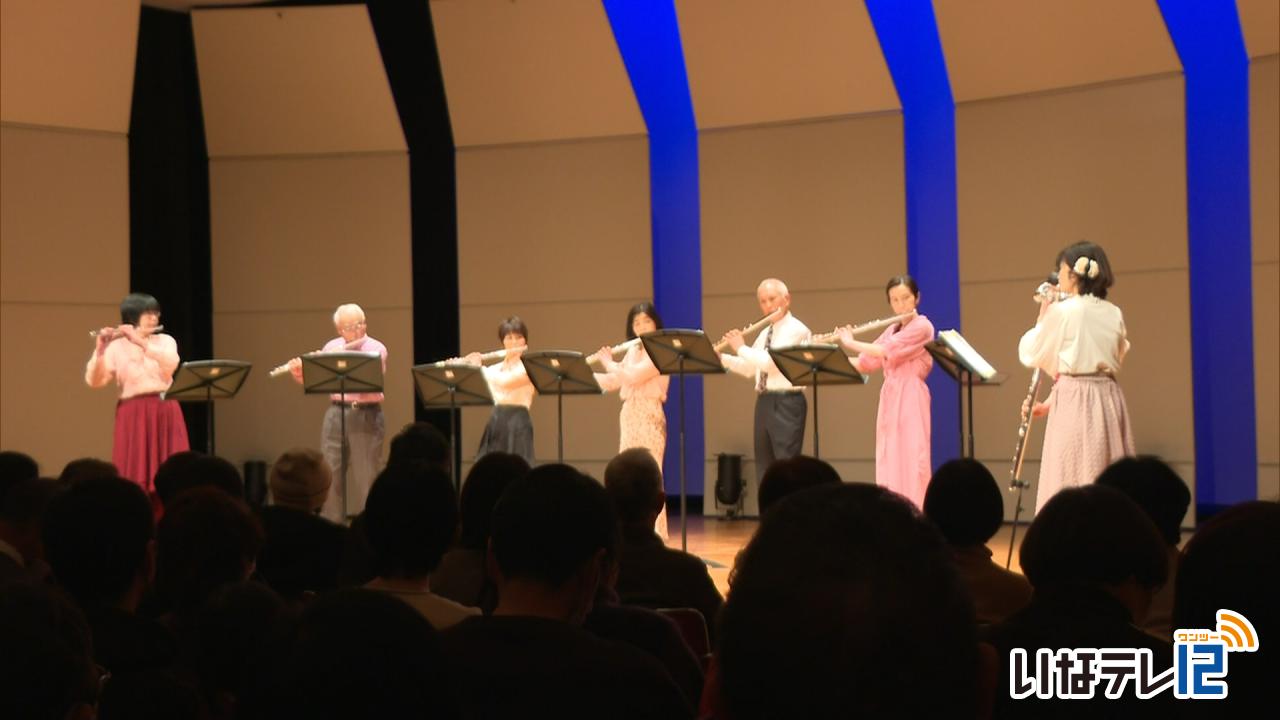

フルートアンサンブルコンサート

上伊那のフルート愛好家でつくる伊那フルートアンサンブルの第20回コンサートが12日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

コンサートには、伊那フルートアンサンブルのメンバー18人が出演しました。

今年のテーマは冬が去り、春が訪れることを表す四字熟語「一陽来復」です。

春や希望に関連したクラッシックや歌謡曲、ゲーム音楽など21曲を、低音・高音の5種類のフルートを使って演奏しました。

新型コロナの影響で去年は中止となっていて、従来の観客を入れての開催は3年振りとなりました。

伊那フルートアンサンブルでは、「演奏を聴いて少しでも明るい気持ちになってもらいたい」と話していました。 -

伊那ロータリー顕彰 梅垣さんと宮下さん受賞

伊那ロータリークラブは、長年にわたり、伝統文化やスポーツの分野で青少年育成に貢献したとして、伊那市の梅垣佐知子さんと宮下成彰さんにロータリー顕彰を16日に贈りました。

この日は、伊那市のくぬぎの杜で創立記念定例会が開かれ、2人に顕彰が贈られました。

美篶の梅垣さんは現在92歳で、40年にわたり、地元の子供たちに詩吟や剣舞を教え、伝統文化継承と青少年育成に貢献しました。

中央の宮下さんは、去年まで行われていた中学生野球の「伊那ロータリ―杯」の事務局長を20年務め、上伊那の野球の振興と発展に貢献しました。

伊那ロータリークラブでは、毎年地域の発展や文化継承などに貢献した人を表彰していて、今回で44回目となりました。

-

高遠城ゆかりの品 県宝指定へ答申

長野県文化財保護審議会は、宮田村の小田切家が所蔵する高遠城のゆかりの品106点を、新たに県宝に指定するよう、県教育委員会へきのう答申しました。

県宝へ指定するよう答申されたのは、宮田村の小田切康彦村長が所蔵する「高遠城二ノ丸厩稲荷本殿と上家、奉納品類」106点です。

これらは、ニノ丸にあった厩に祀られていた稲荷社の本殿など にあったとされる品々です。

廃城当時、厩に勤務していた小田切家に伝わったとされています。

審議会では、これらの品々は藩士の御厩稲荷(おうまやいなり)への信仰を知る事ができ、高遠藩や高遠城の歴史を知るうえで極めて貴重な資料だとしています。

県宝への正式指定は、次回の県教育委員会の定例会で決定し、県報に告示されます。

-

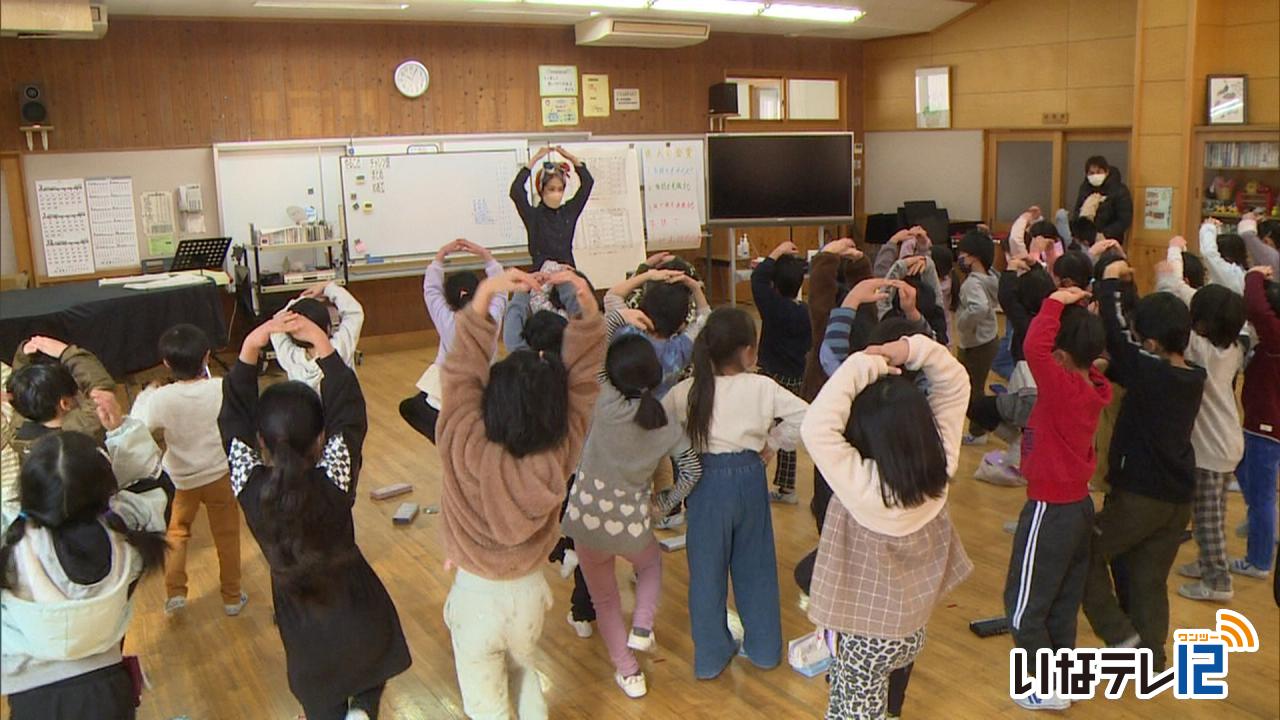

東春近小150年に向け 湯澤さんと歌作り

伊那市の東春近小学校の子ども達は、学校OBでシンガーソングライターの湯澤かよこさんと創立150周年を記念した歌を作っています。

15日は湯澤さんが学校を訪れ、子ども達と歌詞づくりを行いました。

このうち、3年生の授業では子ども達がプリントの中から歌詞に入れてほしい言葉を選んでいました。

言葉は、全校児童から出された学校のイメージや思い出をキーワードにしたもので、湯澤さんが30個に絞り込みました。

歌づくりは、創立150周年事業の一環で行われています。

湯澤さんは東春近小の卒業生という事もあり、学校が記念の歌の制作を依頼しました。

15日は、湯澤さんが持ち歌も披露しました。

今後は、湯澤さんがメロディーや歌詞の候補を作り、子ども達と一緒に完成させるという事です。

お披露目は11月の150周年記念式典で行われます。

-

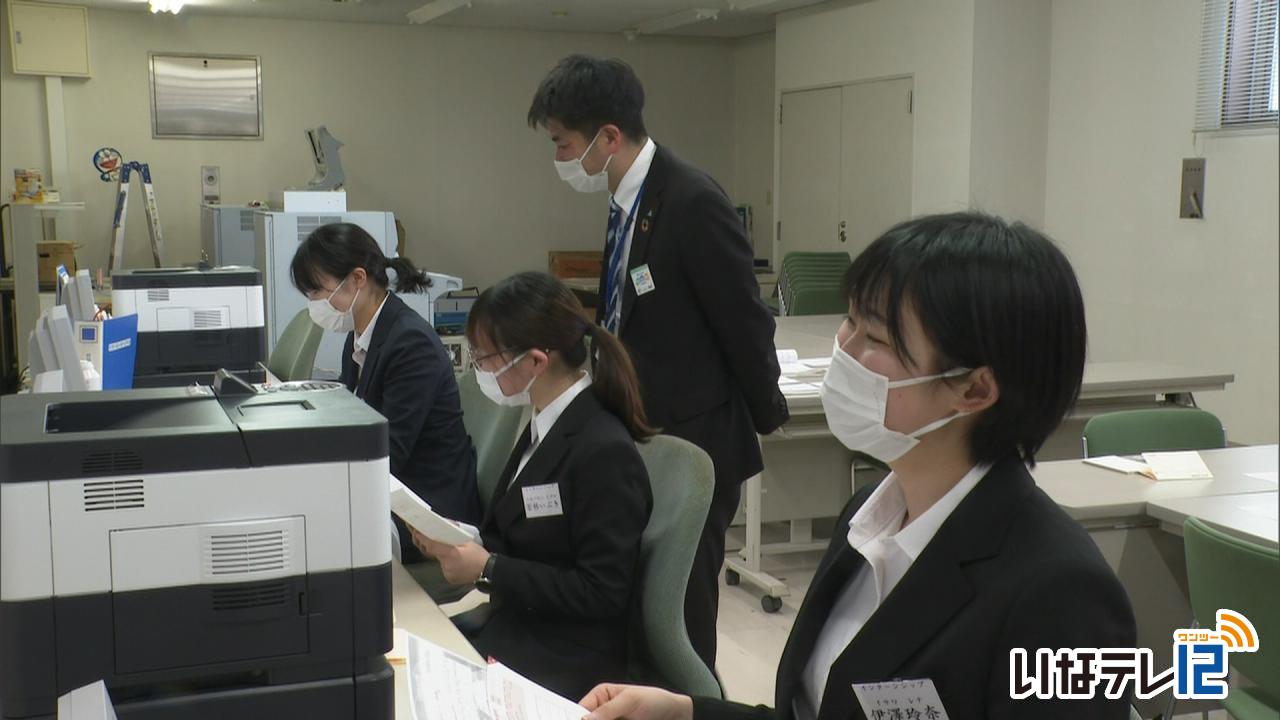

上伊那の企業合同 インターンシップ

上伊那企業が合同で大学生などを対象にした職場体験を実施する、インターンシップスーパーウィーク2023が15日から始まりました。

インターンシップは上伊那の製造業や金融業など36社が参加しています。

このうちアルプス中央信用金庫駒ヶ根研修センターには、県内外の大学に通う3人が訪れました。

学生たちは、実際に店舗で使われている機械を使い、入出金の操作を体験していました。

インターンシップスーパーウィークは、1日の仕事体験を通して地元企業を知ってもらおうと、伊那職業安定協会が開いたものです。

上伊那の企業が期間を集中して職場体験の場を設けることで学生は期間中、複数の企業を訪れることが出来ます。

15日から28日までの期間中、上伊那の36社で1日仕事体験が出来るということです。

-

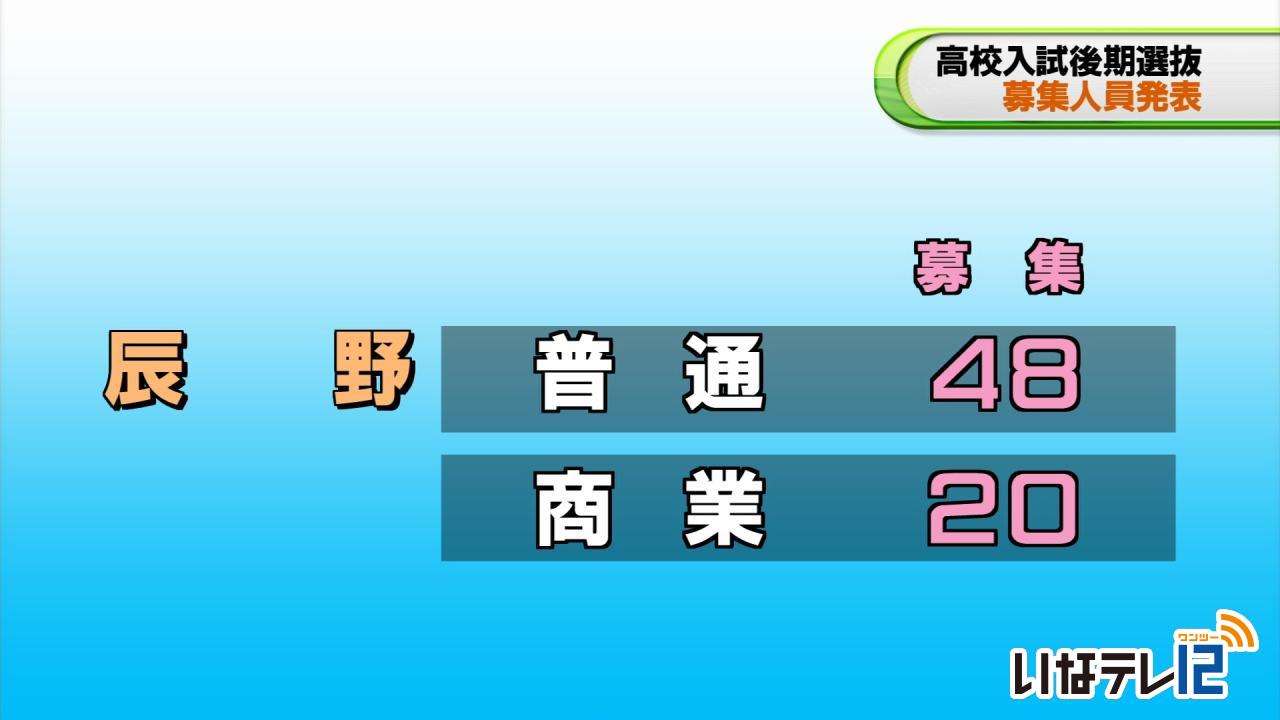

高校入試後期選抜 募集人員発表

長野県教育委員会は令和5年度入学の公立高校後期選抜の募集人員を15日発表しました。

上伊那8校の募集人員は次の通りです。

辰野高校は、普通48人、商業20人。

-

高校入試前期選抜 合格発表

県内の公立高校前期選抜試験の合格発表が10日に行われ、合格した受験生に一足早い春が訪れました。

前期選抜試験は2日に県内一斉に実施され、5,408人が受験し3,676人が合格しました。

上伊那では558人が受験し382人が合格しています。

後期選抜試験は3月7日に実施され、合格発表は17日の予定です。

-

高遠藩の遺産 小中学生が見学

千曲市の県立歴史館で、入場を無料にする歴史館パートナーの日「KOAの日」が1月22日に開かれ、上伊那の小中学生の親子が歴史の一端に触れました。

県立歴史館では、高遠藩に焦点をあてた冬季企画展が現在開かれています。

電子部品製造のKOAが「歴史館のパートナーの日」として入場無料で上伊那の小中学生を招待しました。

参加したのは、親子34人で、職員から展示物の説明を受け、高遠藩が地域に残した遺物の意味について考えました。

歴史館入口ロビーには、KOAの企業紹介コーナーも用意され、地元企業が製造する電子部品についても学びました。

見学の最後には、質問タイムが設けられ、笹本正治特別館長が参加した子どもたちの質問に応えていました。

県立歴史館の冬季特別展「高遠藩の遺産~最後の藩主が残したもの~」は、2月26日まで開かれています。 -

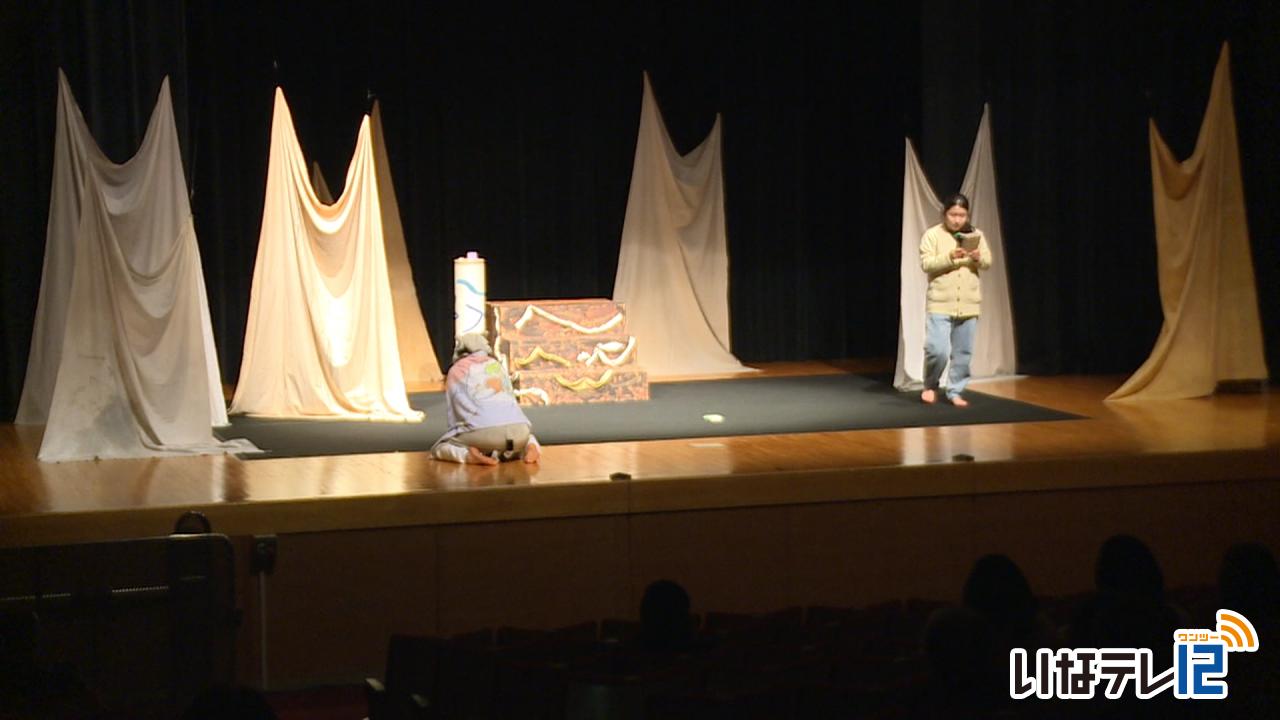

伊那西高校演劇クラブ 2月公演

伊那市の伊那西高校演劇クラブはオリジナル作品「あいまいみぃまいん」を5日に南箕輪村民センターで上演しました。

上演したのは演劇クラブのオリジナル作品「あいまいみぃまいん」です。

何をするのにも自信が持てない主人公の少女が高校受験に失敗し、1年後の再受験を目指して一人暮らしを始めます。

そこに以前助けた捨て猫が現れ一緒に暮らし始めます。

母親との関係がうまくいかない少女は猫との暮らしを通して自分自身と向き合い、新しい自分の生き方を見つけていくというストーリーです。

伊那西高校の演劇クラブは、毎年この時期に公演を伊那市の伊那文化会館で行っていますが、今回は会館が工事中のため、会場を村民センターに変更して行いました。

-

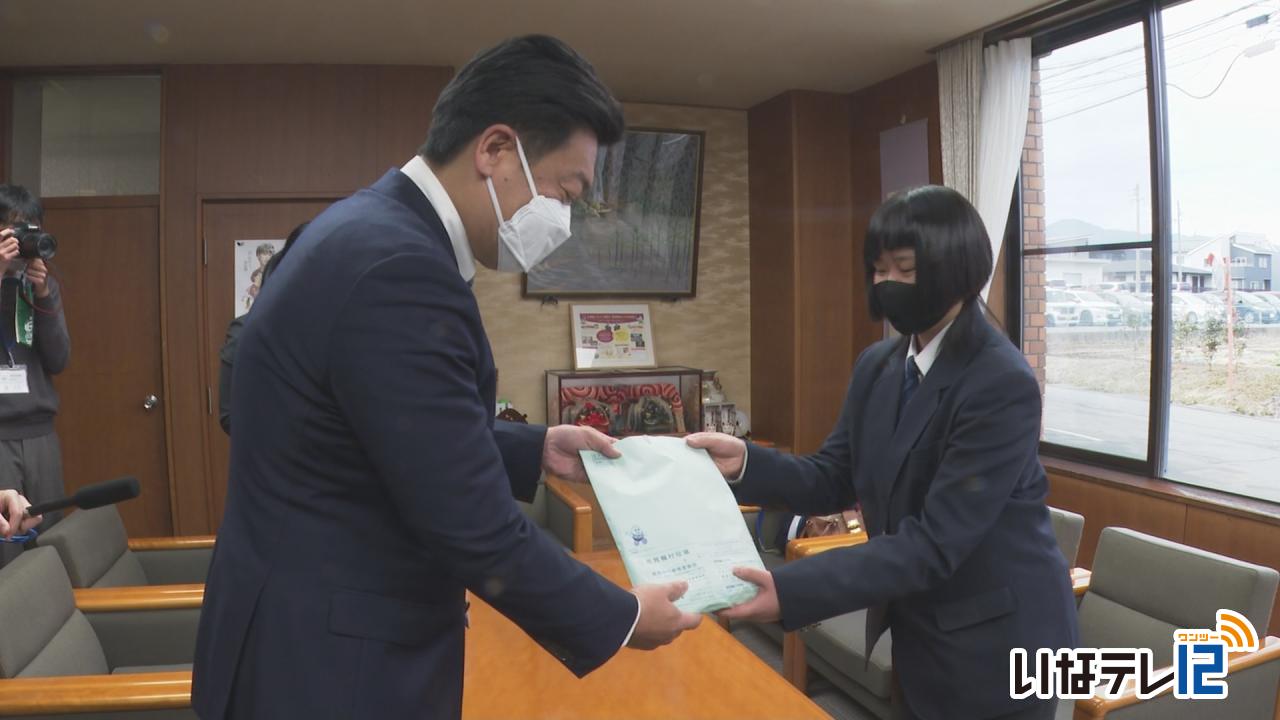

南箕輪中学校 ウクライナへ寄付

南箕輪村の南箕輪中学校地区生徒会は、ウクライナを支援するために校内で募金活動を行い、集まった4万4148円を寄付します。

7日は生徒が村役場を訪れ、藤城栄文村長に募金を手渡しました。

連日の報道を受け自分たちも何かできないかと、ウクライナに支援するため、地区生徒会では去年12月に保護者や生徒から募金を集めました。

募金は、日本赤十字社を通して救援活動に役立てられるということです。

-

だるま市を前に人形飾りの準備進む

江戸時代から続くとされる伊那市高遠町のだるま市が、11日土曜日に鉾持神社参道で行われます。

地域の福祉施設や保育園では、会場周辺に展示する人形飾りの準備が進められています。

現在製作が進められているのは、高さ1m30cmほどのうさぎのだるまです。

人形飾りづくりは、伊那市の介護予防事業「ひまわり会」の活動の一環として行っていて、特別養護老人ホームさくらの里の利用者と職員も参加しています。

段ボールと新聞紙を使って形にし、習字紙をのりで貼りつけていきます。

だるま市は、毎年2月11日の鉾持神社の祈年祭に合わせて開かれています。

新型コロナの影響で2年連続で中止となっていましたが、今年は3年ぶりに開催されます。 -

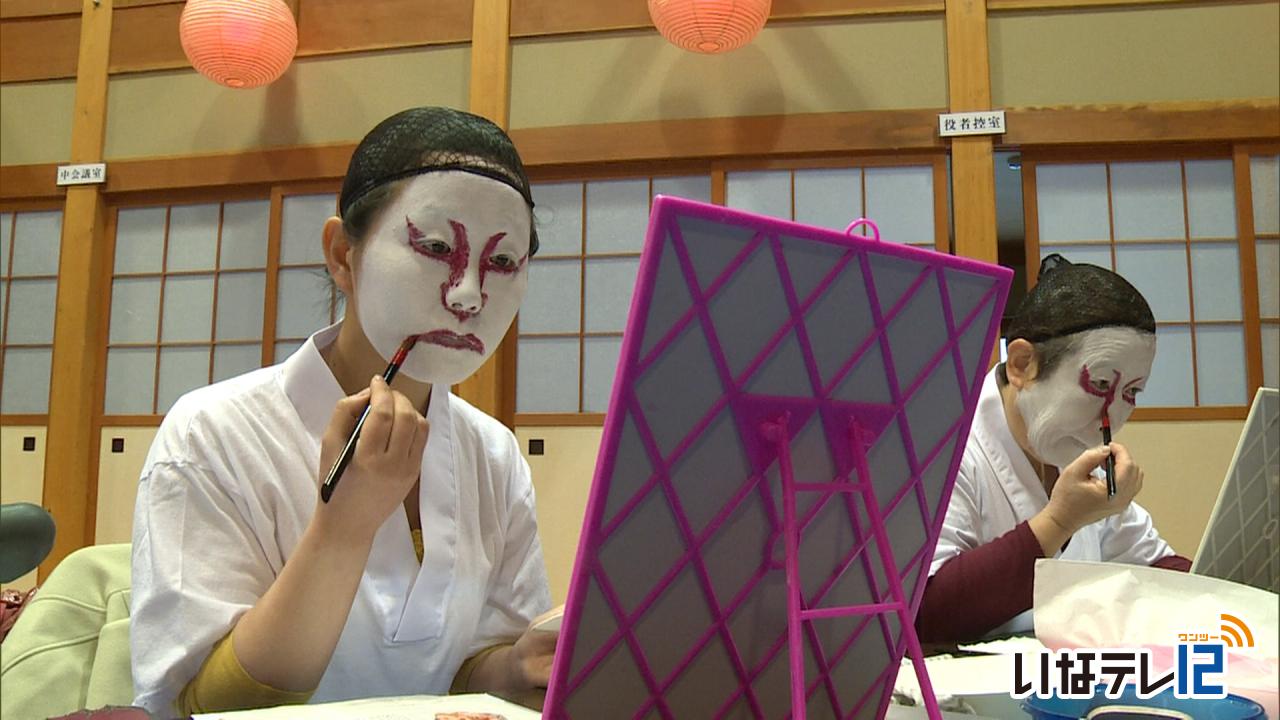

中尾歌舞伎保存会が化粧体験教室

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、歌舞伎の化粧体験教室を5日に中尾座で開きました。

教室に参加したのは一般から募集した5人と保存会の会員あわせておよそ20人です。

講師は保存会で化粧係を務めている大木島さや香さんです。

参加者は白塗りを刷毛を使い施しました。

その後、見本を見ながら専用の紅と墨で自分の気に入った隈取に挑戦していました。

保存会では中尾歌舞伎に興味を持ってもらおうと化粧体験を企画しました。

また保存会の会員の勉強会も兼ねて行われました。

中尾歌舞伎の春季定期公演は4月29日を予定しています。

-

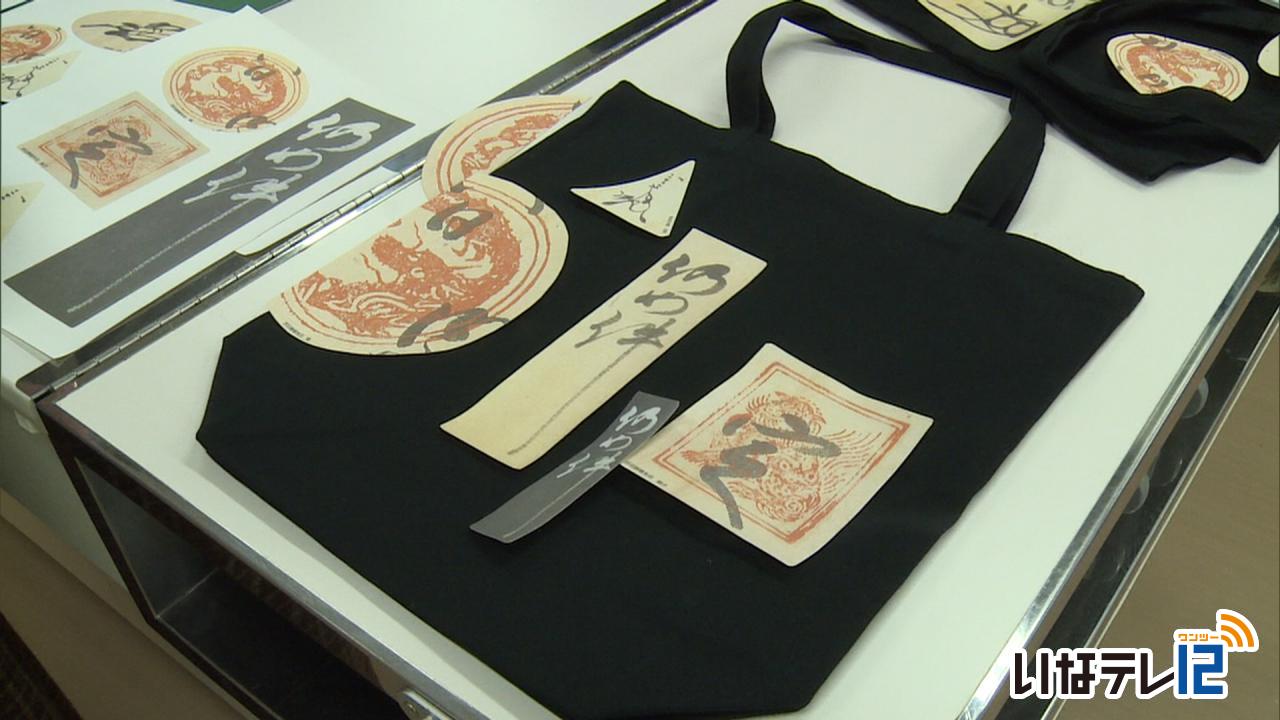

戦国バッグづくり講座

戦国時代の武将のサインや朱印をあしらった世界に一つだけのマイバッグを作る催しが、伊那市の伊那公民館で、4日に開かれました。

戦国時代の武将のサインにあたる「花押」、そして朱印。

織田信長の「天下布武」と書かれた朱印、武田勝頼の朱印などが用意されました。

参加者は花押や朱印をはさみで切り、無地のエコバッグにアイロンを使ってプリントしていました。

また、缶バッヂも作りました。

市内で保管されている古文書をデータ化し、活用する事業の一環です。

講座には、小学生から70代まで20人が参加しました。

人気の講座で、すぐに定員に達したということです。

この催しは、市民が歴史に興味をもち学習するきっかけにしてもらおうと、伊那市教育委員会が初めて開いたものです。

この催しは、18日(土)にも、高遠町図書館を会場に開かれる予定です。すでに定員に達しています。

-

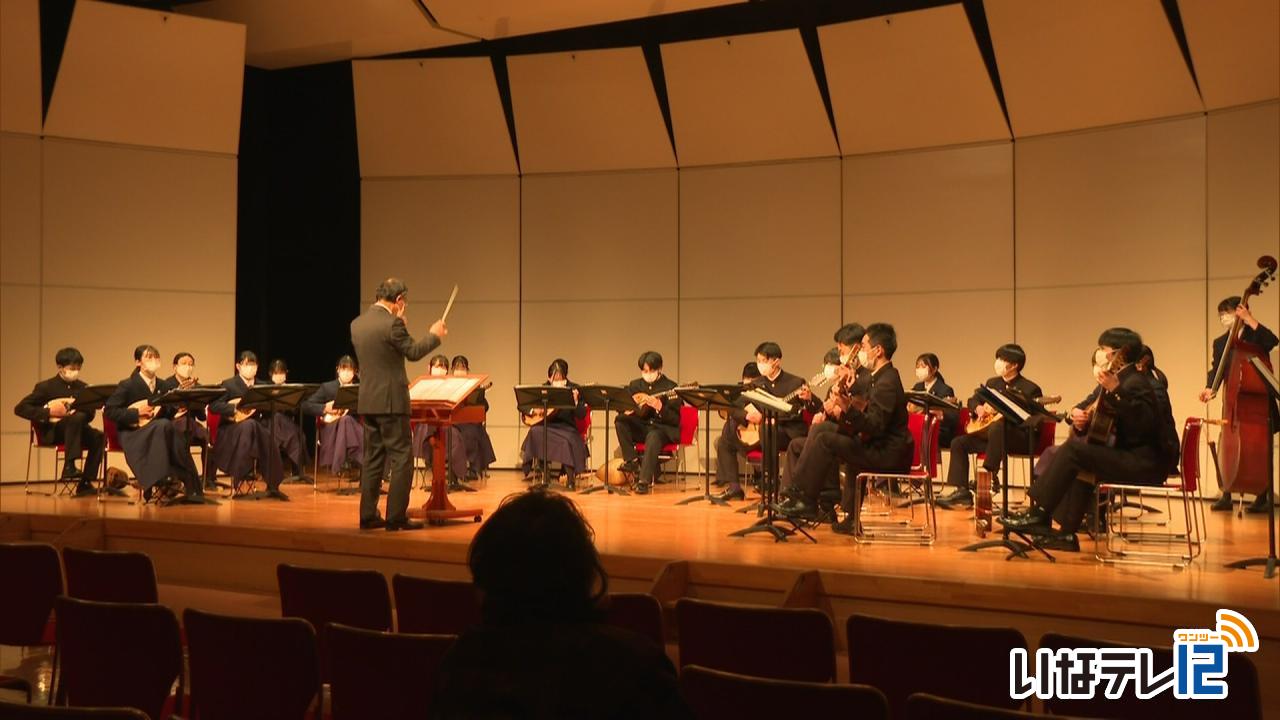

伊那弥生ケ丘高校 器楽部演奏会

伊那市の伊那弥生ケ丘高校器楽部による定期演奏会が29日、ニシザワいなっせホールで開かれました。

器楽部はマンドリンとギターの演奏を中心に活動しています。

演奏会では、1・2年生24人が全体合奏やアンサンブルなど13曲を演奏しました。

新型コロナの影響で、学級閉鎖が続き、部員全員が集まって練習する機会が少ないなか、オンラインで練習を重ねてきたということです。

去年11月に開かれた県大会では3年連続で最優秀賞を受賞し、今年7月に開かれる全国大会へ出場する予定です。

-

高校入試前期選抜 県内一斉に

公立高校の前期選抜試験が2日に県内一斉に行われ、受験生たちは面接や作文に臨みました。

上伊那の高校では伊那弥生ケ丘高校を除く7校で行われました。

県全体では、5,713人、上伊那では559人が出願しています。

このうち伊那市の伊那北高校では理数科の試験が行われ、朝8時頃に受験生が会場に向かっていました。

理数科は36人の募集に対し46人が受験し、倍率は1.28倍となっています。

伊那北高校では10分間の個人面接のほか、作文の試験を行ったということです。

前期選抜試験の合格発表は10日に行われます。

-

伊那新校懇話会 校舎整備の専門会議設置

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する伊那新校の再編実施計画懇話会が1月31日開かれ、新たに校舎の規模や配置について意見交換する専門会議が設置されました。

31日の懇話会では、事務局の県教育委員会から、専門会議設置の案が出され了承されました。

会議では、校舎の規模や教室の配置について意見交換を行います。

専門会議は、懇話会のメンバー15人で構成され、月2回のペースで開催される予定です。

また県教育委員会は教職員や生徒、地域の人による校舎整備についてのワークショップを計画しています。

県教委では懇話会や専門会議で出た意見をまとめ、校舎整備の大枠となる「基本計画」を、6月を目安に策定するとしています。

-

伊那小5年忠組 ラーメン作り奮闘

伊那市の伊那小学校5年忠組は、総合学習でラーメンやうどんなどの麺作りに取り組んでいます。

1日は5年忠組の児童31人それぞれが、麺を作り試食しました。

子ども達は、小麦粉や塩、水を混ぜ合わせこねた物を棒を使い伸ばしていました。

忠組では、給食にラーメンが出た事がきっかけとなり、自分たちでも作ってみようと総合学習で取り組んでいます。

原料となる小麦粉は2種類使用し、配分は一人ひとりが工夫しているという事で、中には、気温や湿度で加える水の量を調整する児童もいるという事です。

麺を伸ばし終えると、製麺機を使い、好みの太さの麺に切っていました。

麺が完成すると、子ども達はさっそくゆでラーメンやつけ麺を作っていました。

忠組では、卒業を控えた6年生にラーメンを振る舞うため、改良を重ねているという事です。

-

南信工科短大とあるしん 地域産業の振興などに関する連携協定

南箕輪村の南信工科短期大学校は、伊那市のアルプス中央信用金庫と地域産業の振興などに関する連携協定をきょう締結しました。

1日は伊那市のあるしん本店で調印式が行われ、南信工科短大の武田三男校長とアルプス中央信用金庫の吉澤祥文理事長が協定書を取り交わしました。

協定は、広く地域の産業の振興や文化の発展に貢献することを目的としています。

この協定により、互いの知識や情報を、上伊那の主な産業である製造業の発展につなげたいとしています。

主な案として、南信工科短大の卒業生をあるしんの取引先の中小企業に紹介することや、あるしん職員の授業への派遣などが出されているということです。

吉澤理事長は「地域20店舗のネットワークを活かしながらより実効性のある活動をしていきたい」と話してい

ました。

武田校長は「この協定を地域の産業にとっていい方向に進めたい」と話していました。

-

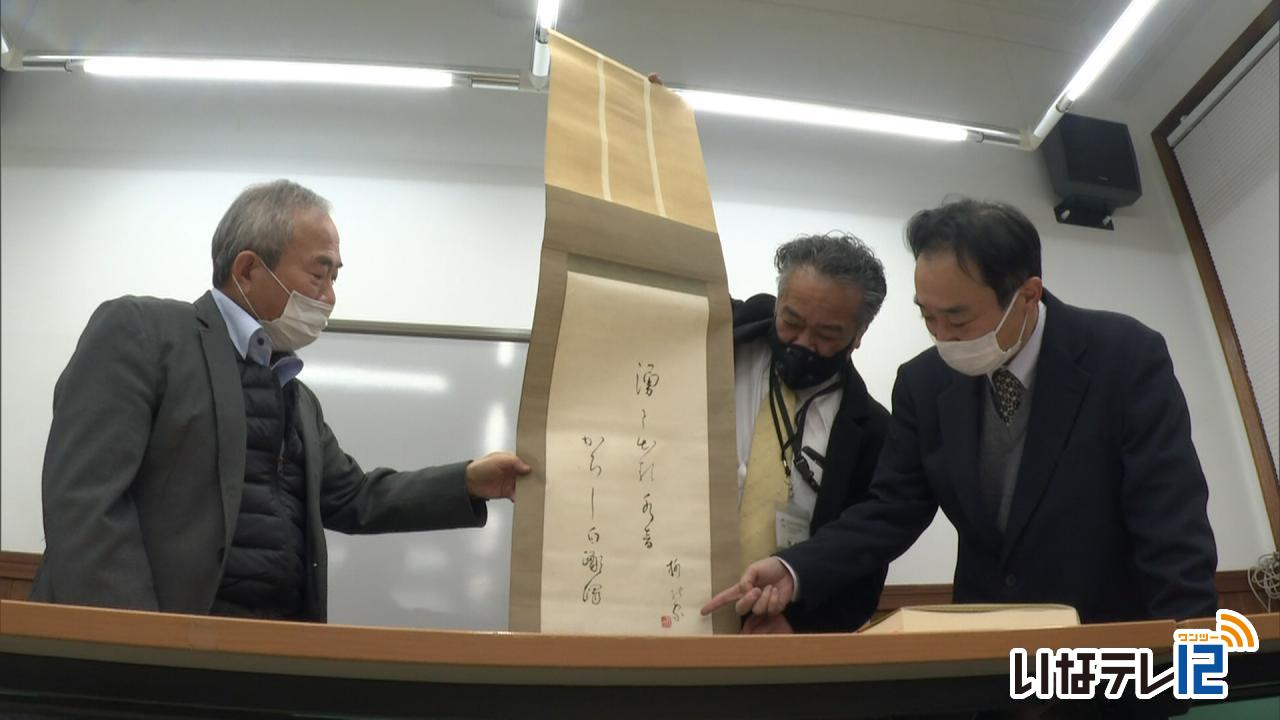

井上井月の新句を発見

幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人 井上井月について研究している井上井月顕彰会は、井月の直筆と見られる新たな句が見つかったと30日発表しました。

こちらが新たに発見された井月の句「湧て出る水音かろし白躑躅」です。

晩春の季語ツツジが使われていて、「軽快な水音が心地よく感じられる季節だ」という内容です。

諏訪地域の古物商が扱っていた掛け軸で、井月顕彰会が保存し研究を進めていました。

30日は井上井月顕彰会が記者会見を開き、鑑定を行った井月研究者の一ノ瀬武志さんが説明しました。

掛け軸は、井月顕彰会から伊那市創造館に寄託されました。

創造館では、近く館内に展示するということです。

30日はほかに、新たに飯島町の民家から発見された井月直筆の2句も発表されました。

「萬歳や人が笑ひば言得顔」と「しぐれても中々ぬくき菴かな」の2句です。

このうち、「萬歳や」の句は、正月の出し物で漫才師の得意げな顔を詠んだもので、似た句はあるものの「言得顔」の表現が新しいということです。

この2句の掛け軸は、発見された飯島町の民家に保管されているということです。

顕彰会では今後も井月の資料の掘り起こしをしていきたいとしていて、広く情報提供を呼びかけています。

-

気温上がらず JAなど農作物の凍害に注意呼びかけ

30日の伊那地域は、日中の最低気温が氷点下2.4度、最高気温は1.5度までしか上がらず、先週から気温の低い日が続いています。

JA上伊那などは、低温や降雪による「凍害」が発生する恐れがあるとして、注意を呼び掛けています。

伊那市西箕輪大泉新田の白鳥フルーツ農園のりんご畑です。

およそ10アールの圃場には、りんごの木が約500本あります。

このうちの10本で、木の中の水分が凍結し幹が割れる「裂傷」が確認されました。

ひどいもので、長さ40センチほどの傷がありました。

白鳥フルーツ農園では、木と木の間隔を狭くし作業効率と収益性を高める「高密植栽培」を取り入れています。

白鳥さんによると、高密植栽培は寒さに弱いため、寒暖差が激しい年に数本発生するということです。

例年は春先に起きるということですが、今年は26日に初めて確認し、その時よりも割れ目が広がっているということです。

裂傷が起きた木は、そのままにしておくと枯れてしまうということで、薬を塗って対応するということです。

JA上伊那などは、低温や降雪による「凍害」が発生する恐れがあるとして、ハウスや果樹などの設備の点検・補強するよう注意を呼び掛けています。

長野地方気象台によりますと、県内は週の前半は最高気温・最低気温ともに平年より低いところが多くなると予想しています。 -

高校入試前期選抜志願者数

長野県教育委員会は、来年度の高校入試前期選抜試験の志願者数をきょう発表しました。

上伊那で最も高い倍率は赤穂高校商業科で、2.05倍となっています。

辰野普通は51人で、1.59倍、商業は29人で1.45倍です。 -

高遠高校音楽専攻 定期演奏会

伊那市高遠町の高遠高校芸術コース 音楽専攻の定期演奏会が29日、高遠町総合福祉センターやますそで開かれました。

演奏会には音楽専攻と合唱部の生徒21人が出演しました。

演奏会では、学年ごとに工夫を凝らした演奏が披露されました。

このうち、今回が最後の演奏会となる3年生は、オリジナルのミュージカルを披露しました。

ある国の姫が村の青年と結ばれるまでを描いた物語です。

劇中の歌の作詞作曲も3年生が担当しました。

演奏会は、3年間の集大成として、また1,2年生の発表の場として開かれていて、去年は新型コロナの影響で中止となったため2年ぶりとなりました。

会場には保護者や卒業生、地域住民など約50人が訪れ演奏に耳を傾けていました。

191/(月)