-

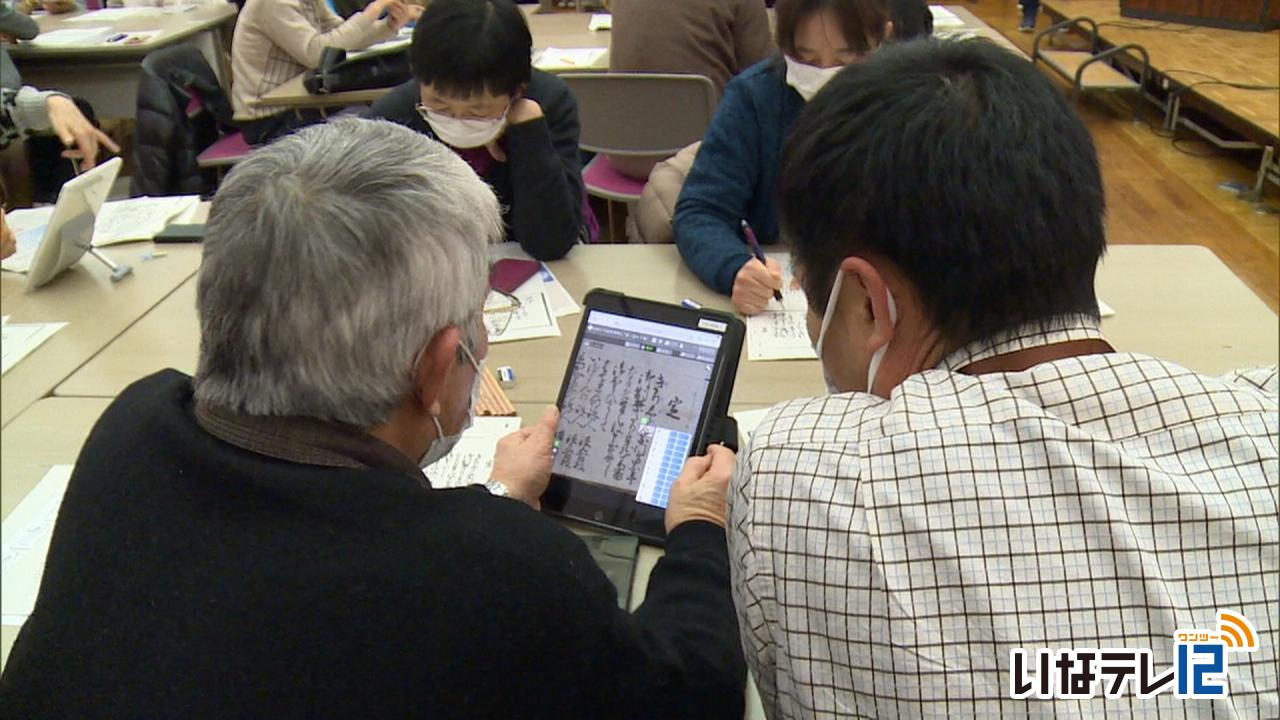

古文書の活用考える

伊那市と伊那市教育委員会などは、古文書の保存活用について考えるシンポジウムを29日、市役所で開きました。

始めに高遠町図書館や高遠町歴史博物館に保管させている古文書を解読するワークショップが行われました。

参加者は、東京都に本社を置く印刷業凸版印刷が開発中の人工知能AIを搭載した自動翻刻ソフトを使い高遠石工に関する古文書などを解読しました。

自動翻刻ソフトは、範囲を指定するだけで、AIが文字の区切り位置も含めて解読できるということです。

伊那市では、平成21年度から市が保管する古文書のデジタル化を進めています。

古文書シンポジウムは、市民らに、古文書を地域でどう生かすかを考えてもらおうと開かれたものでおよそ60人が参加しました。

-

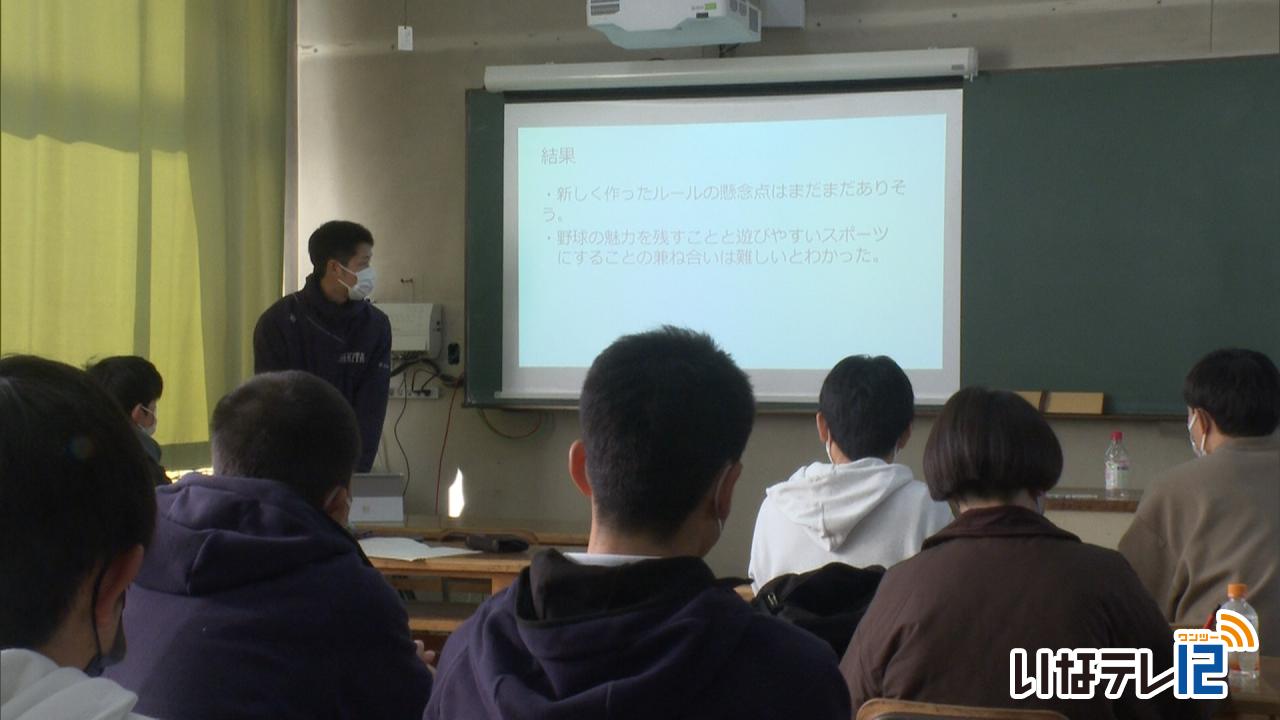

伊那北高校1・2年生 課題研究の成果を発表

総合的な探求の時間や課題研究で学んだことの発表会が伊那市の伊那北高校で開かれました。

普通科と理数科の1、2年生およそ500人が個人やグループで発表しました。

テーマは「効率的な暗記方法」や「ヒット曲の定義」など、生徒が興味を持った内容となっています。

ある生徒は「オリンピックで野球を復活させるには」をテーマに発表しました。

野球のデメリットは必要な道具が多いことや試合時間が長いことをあげていました。

メリットはピッチャーとバッターの駆け引きや、盗塁などの戦術的な面白さをあげていました。

また、より多くの人が気軽に楽しめるよう、今の9人制を6人制とし、ボールはゴムボールを使えばよいのではないかと話していました。

伊那北高校では「この学習をきっかけに、自分の興味のあることや好きなことを見つけ、今後の進路につなげていってほしい」と話していました。 -

上伊那書道協会 新春役員展

上伊那書道協会の指導者の作品展、第19回新春役員展が伊那市のいなっせで開かれています。

会場には、書道教室などで指導を行っている上伊那書道協会の役員の作品23点が並んでいます。

テーマは「新春」で正月や春にちなんだ言葉が書かれています。

この書道展はコロナ禍により、3年ぶりの開催となりました。

中には、今年の干支「卯」をテーマにした合同作品もあります。

会長の泉石心さんは「それぞれの表現方法を見比べて、楽しんでほしい」と話していました。

第19回上伊那書道協会新春役員展は29日(日)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

伊那雅楽会 春富中で演奏会

上伊那の神職などでつくる伊那雅楽会は、伊那市の春富中学校で27日、演奏会を開きました。

演奏会では、音楽の教科書にも載っている越天楽など4曲を披露しました。

この日は、音楽の授業で雅楽を学んでいる、1年生と3年生が演奏を聴きました。

この演奏会は、生の演奏を聞き、より親しみをもってもらおうと伊那雅楽会が5年前から毎年開いているものです。

楽器の説明では、17本の竹で出来ている笙や、龍の鳴き声を表している龍笛などの紹介がありました。

伊那雅楽会の花畑樹彦楽長は「日本の伝統文化である雅楽を改めて感じてもらいたい」と話していました。

-

上伊那総合技術新校懇話会 学校像意見交換

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が1月24日伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、学校像について意見を交わしました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ヶ根工業高校の4校を再編統合するものです。

昨夜の懇話会では、設置する学科について農業科や工業科、商業科に加え、農工商の3つを結び合わせ、融合した学びを行う新たな学科の4つが示されました。

出席者からは「入学後に学科を選択できるようにしては」「自主性や柔軟性のある人材を育てるカリキュラムを組んでほしい」などの意見が出されていました。

県教委では、設置学科や募集人数、校地などを記した「再編実施基本計画」を来年度中に策定する予定です。

-

新しい公立高校入試についての説明会

令和7年度からの新しい公立高校入試に関する説明会が、23日伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

長野県教育委員会は、今の中学1年生から対象となる令和7年度から新しい公立高校入試制度を導入します。

前期選抜は、面接の他、新たに学力検査が導入されます。

「国語・社会・英語」と「数学・理科」の学力検査が実施され、内容は基礎的・基本的な問題になるとしています。

後期選抜は、学力検査のほかすべての学校で面接が導入されます。

対面による面接が難しい場合は、筆記で質問に答える「紙上面接」が行われます。

新しい公立高校入試制度の内容は県のHPで公開されていて、誰でも見ることができます。

説明会は長野県教育委員会が開いたもので、生徒や保護者、学校関係者など約45人が参加しました。

-

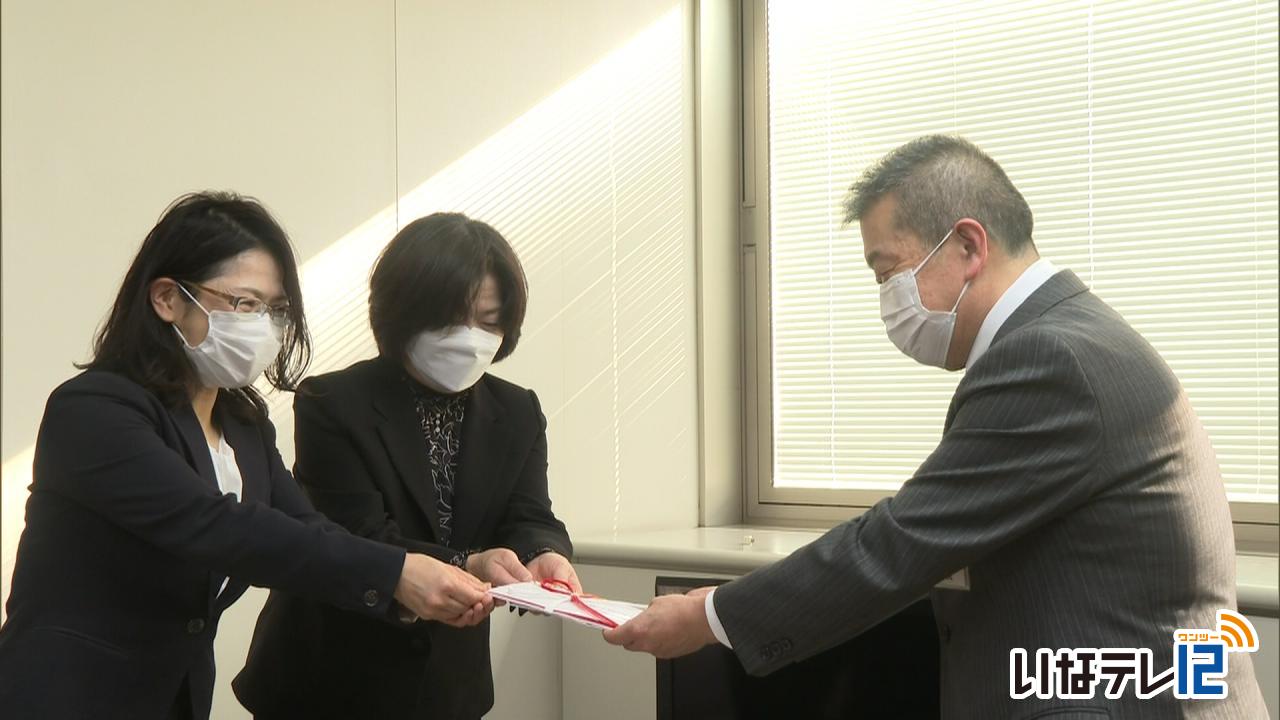

若い芽を育てる会 伊那市に寄付

上伊那出身の音楽大学の学生の保護者で結成する「若い芽を育てる会」が会の解散にともない、寄付金を伊那市に25日、贈りました。

25日は「若い芽を育てる会」の中村恭子さんと池上さなえさんの2人の代表が市役所を訪れ、寄付金の17万3,385円を伊那市に贈りました。

「若い芽を育てる会」は、音楽家を目指す音楽高校や大学の学生に発表の場を提供しようと、1997年から毎年上伊那地域で「フレッシュコンサート」を開催してきました。

コロナ禍により2019年以降コンサートの開催を中止しています。

会は一番人数の多い2005年頃で25人程いたということですが、2019年には13人に減り、新規会員の確保など会の活動が難しくなってきたため、会を解散し、活動費を市へ寄付することとしました。

中村さんは「コンサートは地元の方に聴いていただく大切な機会になっていたので、会の解散はさみしい。音楽家を目指す学生には目標に向かって、練習を続けてほしい」と話していました。

寄付金は伊那市の文化芸術事業に役立てられるということです。

-

伝統文化親子体験フェスタ

伝統芸能を体験できるイベント「伝統文化おやこ体験フェスタ」が、9日、伊那市のいなっせで行われました。

会場では、南京玉すだれ、和太鼓、獅子舞、阿波踊りのコーナーが設けられ、親子で体験していました。

伝統文化おやこ体験フェスタは、伊那市の歌舞劇団田楽座や地域住民でつくるPO法人ふるさと芸能研究所が開いたものです。

9日は、親子およそ35組80人が参加しました。

南京玉すだれのコーナーでは、田楽座の相楽いつえさんが指導し、すだれの持ち方や技の出し方を教えていました。

相楽さんは、「南京玉すだれは、人寄せの芸です。失敗しても自分が楽しむことで相手を喜ばせることができます」とアドバイスしていました。

参加者は、「難しかったけれど大きく伸ばすことができてよかった」と話していました。 -

高遠高校芸術コース 卒業制作展

伊那市高遠町の高遠高校芸術コースの3年生による卒業制作展が信州高遠美術館で開かれています。

会場には、芸術コースの美術専攻と書道専攻の生徒18人の作品、42点が並んでいます。

美術専攻は12人で、油彩画やアクリル画、12点を展示しています。

美術担当の宮澤洋祐教諭は「長い時間制作する生徒もいて、一人ひとりが最後まで一生懸命取り組んでいた」と話していました。

また、書道専攻の6人は掛け軸や篆刻、硯、30点を展示しています。

6人の合作の書道パフォーマンス作品もあります。

書道担当の松村夕子教諭は「生徒たちは3年間コロナ禍で学生生活を過ごし、発表の機会も少なかった。今回の展示会で地域の方々に作品を見てもらえることに感謝している。」と話していました。

高遠高校芸術コース卒業制作展は、来月5日(日)まで信州高遠美術館市民ギャラリーで開かれています。

市民ギャラリーのみの観覧は無料です。

なお29日(日)には、音楽専攻の生徒による演奏会が高遠町総合福祉センターやますそで午後1時から開かれます。

-

上伊那の高校2年生対象 企業説明会

上伊那9校の高校2年生を対象にした、地元企業の説明会が23日に伊那市のいなっせで開かれました。

説明会には、上伊那9校の高校2年生およそ300人が参加しました。

生徒たちは、参加した企業17社のうち、希望する4社を選び、20分ずつ話を聞いていました。

説明会では採用担当のほか、世代の近い若手社員が会社の雰囲気や入社した感想などを説明していました。

主催したハローワーク伊那によりますと、去年11月末現在、

新規高卒者の求人数は764人で、一昨年に比べて174人多くなっています。

求職者数は、生徒数の減少などもあり、312人と一昨年より64人少なくなっています。

ハローワーク伊那では、今回の企業説明会を通して「地元への就職促進につなげていきたい」と話していました。

-

(株)ミハルコーポレーション 箕輪中部小に記念品寄贈

箕輪町松島の不動産仲介業・株式会社ミハルコーポレーションは、箕輪中部小学校にビデオカメラ1台と長机3台を18日に寄贈しました。

この日は、株式会社ミハルコーポレーションの小林勇樹社長が箕輪中部小学校を訪れ、原浩範校長に目録を手渡しました。

株式会社ミハルコーポレーションは、アルプス中央信用金庫の「あるしんSDGs私募債ちいきのミライ」を発行しました。

この私募債は、あるしんと信金中央金庫が引き受け手数料の一部を割引し、発行した企業が割引金額分で物品を寄贈するもので、今回は、ミハルコーポレーションが箕輪中部小学校に、ビデオカメラと長机3台を贈りました。

小林社長は箕輪中部小の卒業生で、子ども4人も中部小に通っていることから今回寄贈しました。

ビデオカメラと長机は学校側の希望を受けて寄贈したということです。

原校長は「子ども達の教育のため、大切に使わせていただきたい」と感謝していました。

-

ジュニア和楽器講座修了生らが演奏披露

子どもたちが和楽器に親しむ「いなっせジュニア和楽器講座」の修了生などによるコンサートが、伊那市のニシザワいなっせホールで22日に開かれました。

コンサートでは、講座を修了した小学生から高校生36人と、一般の演奏者24人が、尺八や三味線、筝を演奏しました。

講座は、子どもたちに邦楽に親しんでもらおうと開かれていて、今年度で4年目となります。

コンサートは、講座修了生の発表の場として開かれ、練習の成果を披露していました。

-

旧馬島家住宅でわら細工教室

伊那市民俗資料館が主催するわら細工教室が、15日、高遠町の旧馬島家住宅で開かれました。

教室には、市民14人が参加しました。

わらを使って、6つの米俵を組み合わせた「豊年俵」を作りました。

豊年俵は、6つの米俵と結びつけて「六俵(無病)息災」とも言われる縁起物だということです。

高遠町勝間に住む牧野晃さん90歳を中心に、縁起物を作った経験がある地域住民が手ほどきしました。

長さ5センチ、直径2.5センチほどの竹にわらを通し、両側から折り返して作ります。

牧野さんは、「折り返す際に、わらをきつく縛っておくと形が整います」とアドバイスしていました。

教室は、わら細工の技術を受け継いでいこうと、伊那市民俗資料館が去年から開いているものです。

15日と22日の2回を予定していて、半数以上が去年も参加したということです。

出来上がった豊年俵は、それぞれ家に持ち帰り飾ったるということです。

22日は、馬の置物を作ることになっています。 -

箕輪町大出上組で大文字倒し

20日は、箕輪町大出上組でも、大文字倒しが行われました。

午前6時ごろ、大出コミュニティセンター近くの道祖神の前に住民が集まり、大文字倒しが行われました。

8日に建てた、およそ10メートルの柱を、はしごやロープを使い、ゆっくりと倒していきました。

その後、柱に取り付けられていた巾着や、宝箱を取り外していました。

大出上組の大文字は、江戸時代後期から始まったとされています。

五穀豊穣や家内安全を願う小正月の伝統行事です。

巾着や松など5種類の飾り物や五穀豊熟などと書かれた宝箱を柱に付けて建てられるもので、町の無形民俗文化財に指定されています。

取り外した巾着や松などは各自家に持ち帰り、厄除けとして玄関先に飾られます。

-

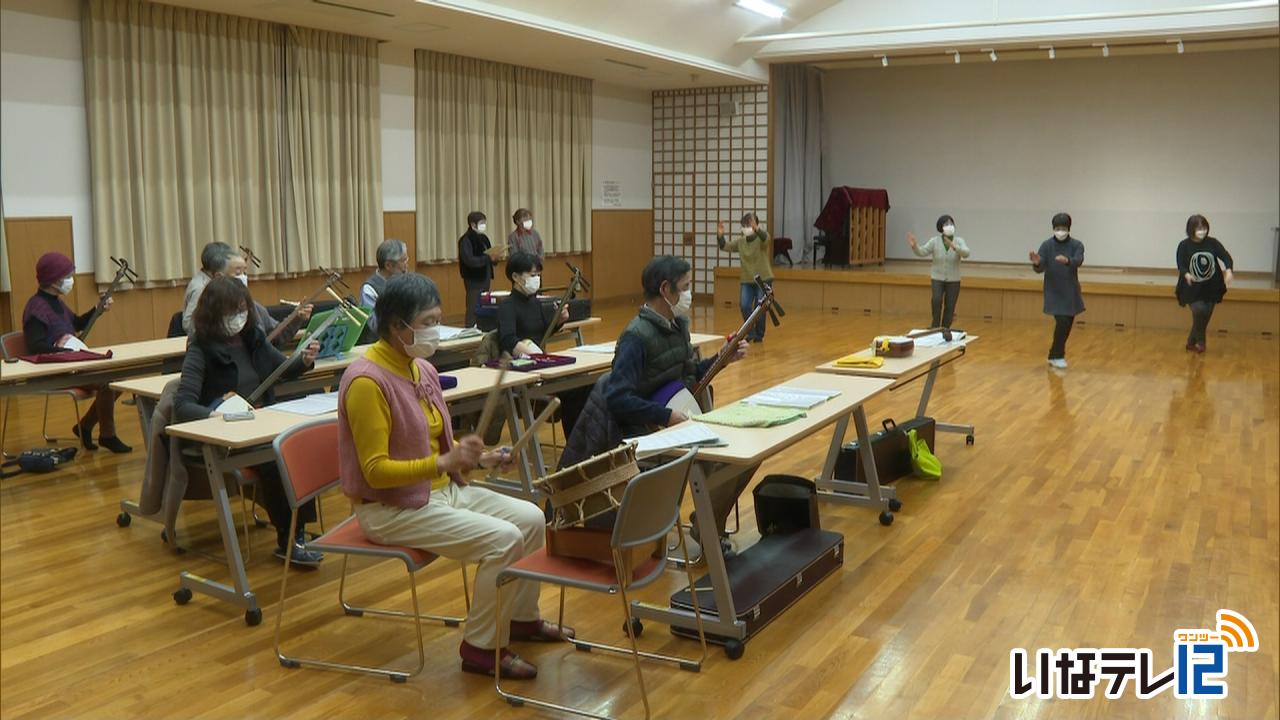

伝統文化芸能体験講座 御嶽山を披露

半年近く開かれてきた、南箕輪村の公民館講座「伝統文化芸能体験講座」の受講生は、講座最終日の18日、集大成として村に伝わるお囃子の御嶽山を披露しました。

18日は村の無形文化財に指定されるお囃子、御嶽山を受講生が披露しました。

公民館講座、伝統文化芸能体験講座は2022年6月から全10回開かれてきました。

今年度は20代から70代の15人が受講しました。

御嶽山の三味線や篠笛、太鼓、踊りなどを学んできました。

受講者の半分は未経験者だということで、講座の中でそれぞれの楽器を経験したということです。

講座を企画・運営した両角忠幸さんは「村の伝統文化を多くの人に知ってほしい。今後は地域の子どもたちにも参加してほしい」と話していました。

2023年度の伝統文化芸能体験講座は6月から開かれる予定です。

-

伊那市内の小学校にも犯行予告メール

伊那市内の複数の小学校に箕輪町にも送られたものと同様の犯行予告メールが19日に届いたことが分かりました。

伊那市教育委員会によりますと、19日午前10時頃、市内の複数の小学校に、「今日から1週間以内に、全国のどこかで通学中の小学生を同時多発的に殺します。この区域もその候補に入りました。」という内容のメールが届いたということです。

16日には、箕輪町にも同じ内容のメールが町内の小学校1校に届いています。

伊那市教育委員会は、保育園や小中学校の保護者に、19日と20日、複数人での登下校を呼び掛けています。

なお、現時点で、南箕輪村の小学校には、犯行予告メールは届いていないということです。

教育委員会は、不審人物や車を見かけた場合、すぐに110番通報するよう呼び掛けています。

-

高遠石工探検隊 結成

伊那市高遠町の高遠小学校の6年生は、高遠石工講座の受講生と高遠石工探検隊を結成しました。

13日は、探検隊の初めての活動として高遠小学校の6年生31人が、伊那市観光協会が開いている「高遠石工講座」の受講生と、高遠石工の石仏を巡りました。

伊那市高遠町の建福寺では、守屋貞治の石仏を、見学していました。

受講生は「石仏が少し微笑んで見えるのが守屋貞治の石仏の特徴です」などと説明をしていました。

高遠小学校の6年生は、総合的な学習の時間に高遠石工について学んでいます。

このことから、伊那市観光協会に協力を依頼し、講座の受講生と探検隊を結成することになりました。

探検隊の活動は全部で4回を予定していて、高遠石工の石仏を巡るほか、高遠石工研究センターの担当者を講師に呼び、話を聞くということです。

市観光協会の担当者は「世代間の交流もしながら、お互いに学び合ってもらえればうれしい」と話していました。

高遠小学校では探検隊の活動をまとめ、2月の参観日で発表するということです。

-

和ぼうき作り体験講座

和ぼうき作りの体験講座が、18日箕輪町の文化センターで開かれました。

講師を務めたのは上古田で30年ほど和ぼうき作りを行っている、唐澤正成さんです。

手作業で丁寧に縛ってあるため、丈夫で長く使えるのが特徴だということです。

戦後間もない頃は、農閑期に農家が和ぼうき作りをしていたということです。

唐澤さんは「今回の講座をきっかけに、これからも和ぼうき作りに取り組んでもらいたい」と話していました。

講座は箕輪町公民館が開いたもので、町民8人が参加しました。

講座は23日(月)にも開かれる予定で、仕上げ作業を行うということです。 -

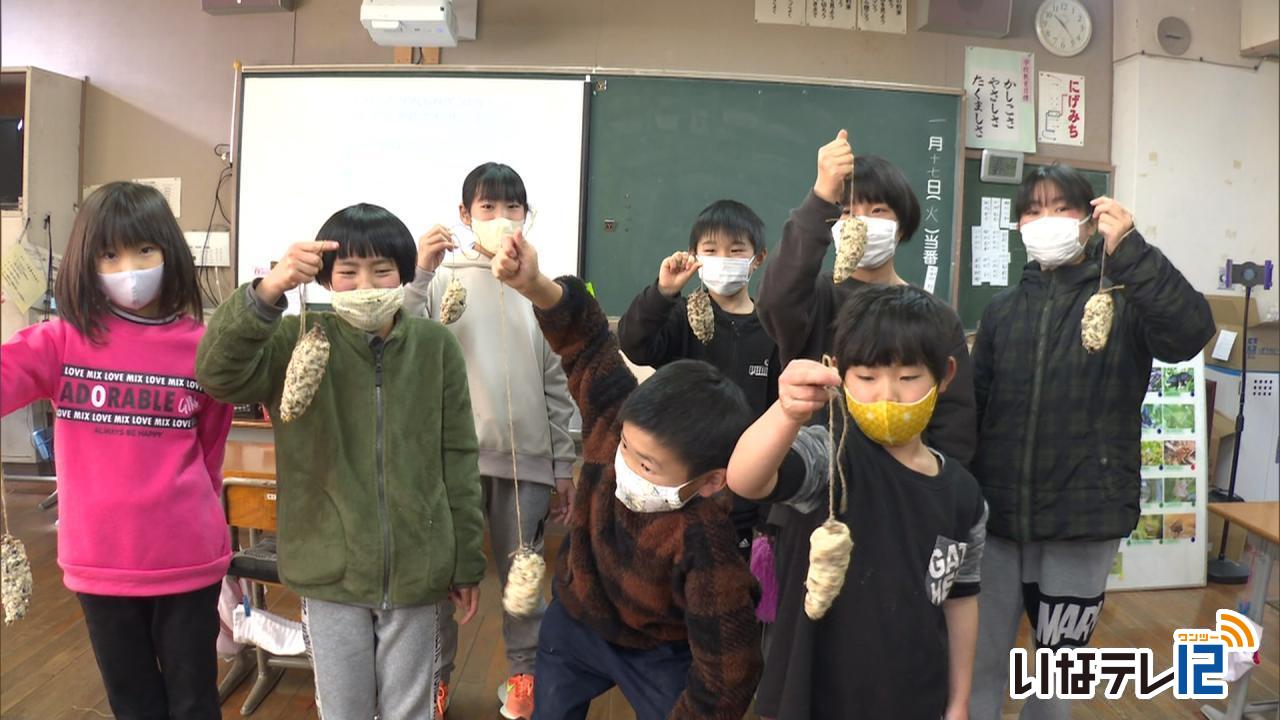

冬の間も鳥にエサを 伊那西小でバードケーキ作り

学校林の再生に取り組む伊那市の伊那西小学校は、冬の間でも小鳥がエサを食べられるようにと、バードケーキづくりを17日に行いました。

この日は、全校児童60人が、6班にわかれ、バードケーキを作りました。

バードケーキは、鳥のエサのことで、今回は小麦粉をラードで固めた練り餌を作りました。

児童たちは、小麦粉やナッツ、3年生が育てたひまわりの種を袋の中で混ぜ合わせ、そこにラードを入れて練っていきました。

伊那西小学校では、学校林の松枯れが課題となっていて、その原因となる虫を食べるアカゲラという鳥を呼ぶ活動をしています。

アカゲラは、木の実は食べないということですが、ほかの小鳥が多く生息する場所に集まってきます。

そのため、学校林にほかの小鳥が集まるように、去年からバードケーキづくりを行っています。

小鳥にとって厳しい寒さとなる冬は、エサも少なくなり、命を落としてしまうことが多いため、安心して冬を越してもらおうというねらいもあるということです。

この日は、伊那市民大学で鳥について学んでいる大学院生2人も、バードケーキづくりを体験していました。

児童たちは、材料を練ったあと、まつぼっくりに詰めていきました。

この日作ったバードケーキは、今週中には校内の木に設置するということです。

-

東京芸大生が市内の中学生に合唱指導

伊那市内の中学校の合唱部が、東京芸術大学の学生から合唱指導を受ける講習会が14日と15日に開かれました。

14日は、東京芸術大学で声楽を学んでいる学生4人が春富中学校を訪れ、部員に発声や歌い方を指導しました。

発声練習では、「良い姿勢を意識すること」と「お腹から息を送ること」をポイントに指導していました。

この講習会は、高遠町出身の伊澤修二が、東京芸術大学の初代校長を務めていたことが縁で始まった伊澤修二記念音楽祭関連事業の一環で開かれました。

新型コロナの影響で3年ぶりとなった今回は、春富中学校のほかに東部中学校でも指導を行いました。

合唱部では、「この講習会で学んだことをいかし、夏の大会に向けてスキルアップしていきたい」と話していました。

-

赤穂定時制 赤穂新校に移管

長野県教育委員会は、16日県庁で開かれた定例会で、3次の高校再編・整備計画を策定しました。

長野県教育委員会は、生徒数の減少などに対応するため高校再編・整備計画の3次案を去年5月に示していて、16日開かれた定例教育委員会で決定しました。

このうち上伊那地域関係では、赤穂高校の定時制について、赤穂総合学科新校に移管されることが決まりました。

-

伊那市長谷 春日さん宅で凍み大根づくり

冬の寒さを利用した昔ながらの保存食のひとつ「凍み大根」づくりが、伊那市長谷で行われています。

凍み大根を作っているのは、長谷非持の農家春日清人さん・美佐子さん夫妻です。

大根を輪切りにして茹でたものを数日水に浸し、吊るします。

夜の寒さで凍らせたものを、日中の暖かさで溶かして水分を抜いていきます。

1か月から2か月ほど繰り返すと、水分が抜けきり乾燥するということです。

16日朝の伊那地域は、午前9時ごろの気温が6.2度と寒さが緩み、大根は凍っていませんでした。

春日さん宅では、ワラで吊るす昔ながらの作り方をしています。

ナイロン製のものよりも、カビが生えにくいということです。

今年は9日に、一家総出で100本余りの大根を一日かけて皮をむいたり茹でたりしました。

春日さん宅では、10年ほど前から再び作るようになりました。 -

箕輪町北小河内漆戸常会 大文字おろし

箕輪町北小河内の漆戸常会で、地区の安泰を願って建てられていた大文字が、16日に下ろされました。

午前8時に、地区住民およそ30人が集まり、8日に建てられた大文字が降ろされました。

漆戸常会の大文字は、町の無形民俗文化財に指定されている小正月の伝統行事です。

集落の安泰や五穀豊穣、家内安全の他、地区のそばを流れる天竜川の水害から田畑や家を守る思いを込めて、260年ほど前から続いています。

長さおよそ13メートルの柱を近くの漆戸集会所まで担いで運ぶと、つけてあった花飾りなどを取り外していきました。

漆戸常会は現在30戸あり、各家庭3本ずつ花飾りを持ち帰っていました。

家に着くと、疫病などが家に入らないように玄関の外に飾っていました。 -

上農高校 百人一首大会

南箕輪村の上伊那農業高校で新年の恒例行事、百人一首大会が、11日開かれました。

大会は全校生徒が参加し、クラスごとの個人戦と勝ち上がった生徒によるクラス対抗の団体戦が行われました。

個人戦が行われた各教室では、生徒たちが6つの班に分かれて、読み上げられた札を取り合っていました。

対戦は「散らし取り」で行われ、より多くの札をとった人が勝ちとなります。

生徒は「授業で練習をしたので、その成果を発揮することができてよかった」と話していました。

この大会は、日本の伝統文化に親しみ、生徒同士の交流を深めようと、図書委員会が企画、運営したものです。

大会は、新型コロナの影響で3年ぶりの開催となります。 -

第49回上伊那教職員美術展

上伊那の小中学校の美術教諭による「第49回上伊那教職員美術展」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には上伊那の小中学校の美術教諭15人の絵画やオブジェなど20点が展示されています。

この展示は、教諭たちの授業以外での活動を知ってもらい、自身の技能や感性を高めることを目的に上伊那美術教育研究会が開いています。

上伊那教職員美術展は1月24日まで開かれています。

-

伝統行事 羽広の獅子舞

伊那市西箕輪羽広で410年続く伝統行事「羽広の獅子舞」が、15日に仲仙寺に奉納されました。

新型コロナの影響で、3年連続で規模を縮小して行われました。

午前9時、雄獅子と雌獅子による舞が始まりました。

ゆったりと両手を広げて舞う「肇国の舞」です。

厄を払う、幣の舞です。

羽広獅子舞保存会によりますと、この舞を仲仙寺で披露するのは初めてだということです。

ほかにも剣を使い悪魔を打ち払う「剣の舞」など、6つの舞が披露されました。

羽広の獅子舞は市の無形民俗文化財に指定されていて、羽広区の住民でつくる羽広獅子舞保存会が受け継いでいます。

今年は保存会の会員およそ50人が参加したということです。

羽広の獅子舞は新型コロナの影響で、例年行われている区内の家をまわる戸毎舞を中止にするなど規模を縮小して行いました。

-

大学入学共通テスト2日目トラブルなし

14日と15日に全国一斉に行われている大学入学共通テストについてです。

大学入試センターによりますと、15日午後4時現在、県内の会場でトラブルなどの報告は入っていないということです。

-

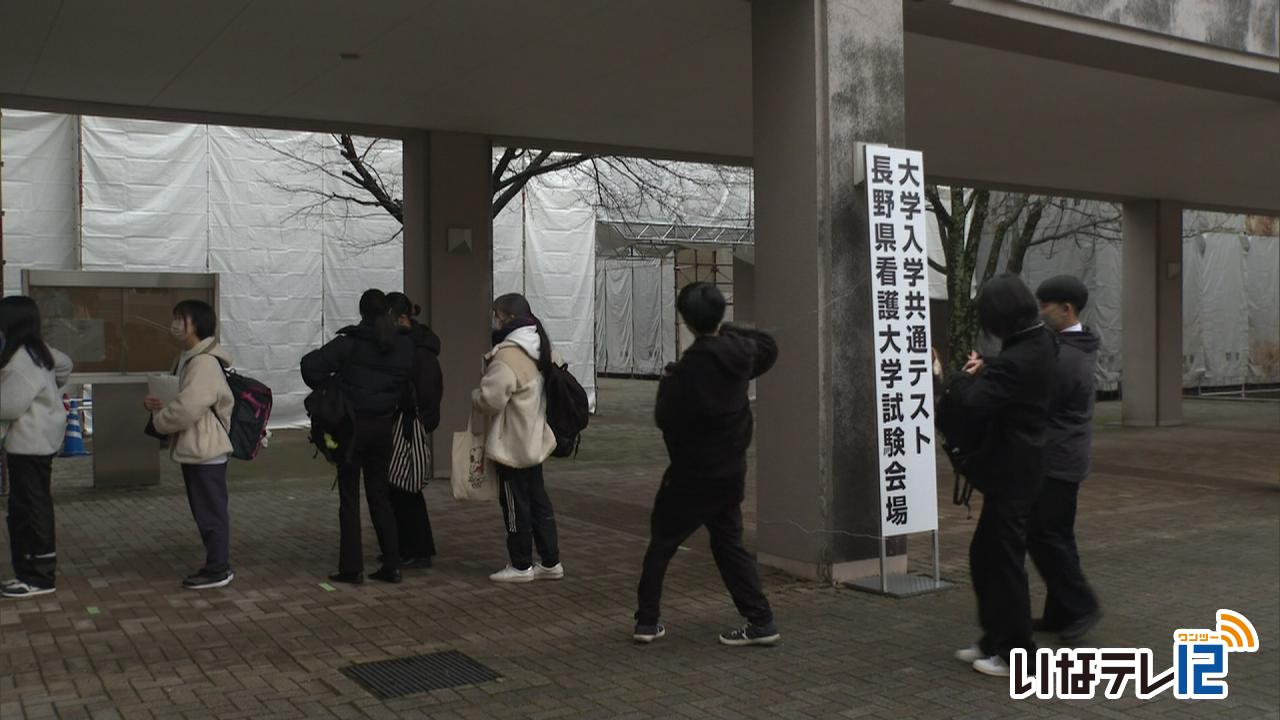

大学入学共通テスト 全国一斉に始まる

大学入学共通テストが、14日と15日の2日間の日程で、全国一斉に始まりました。

県内の試験会場では、午後4時現在大きなトラブルはなく順調に進んでいるということです。

県内には14の試験会場があり、上伊那では駒ヶ根市の長野県看護大学と南箕輪村の信州大学農学部の2か所で行われています。

県全体の志願者数は8,942人で、上伊那の2つの会場では合わせて897人となっています。

長野県看護大学では新型コロナウイルス感染防止のため、試験の際に隣の人との間隔を1メートル空け、科目ごとに窓を開けて換気を行うということです。

また、風邪の症状がある受験者は、別室で試験を受けることになっています。

1日目の14日は、地理歴史・公民、国語、英語のリスニングを含む外国語の試験が行われ、午後4時現在、大きなトラブルはなく順調に進んでいるということです。

あすは、理科と数学の試験が行われます。

-

上戸の小正月行事 大文字建て

伊那市西箕輪上戸に伝わる小正月の伝統行事、大文字建てが14日行われました。

朝4時半、大文字建ての始まりを告げる太鼓が鳴らされると上戸の住民が集落の三ツ辻に集まってきました。

住民が持ち寄ったのは色紙で作った巾着で大文字に飾りつけます。

長さ約15メートルの柱が担ぎだされると集まった人たちが飾りつけをしていました。

飾り付けがおわると道祖神が祀られている辻で、さす又や縄を使い、柱建てが行われました。

-

第4回美術部・創作部合同展

上伊那の中学校の美術部と創作部による「第4回美術部・創作部合同展」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には上伊那の5つの中学校の美術部と創作部の生徒134人の絵画やデジタル画など183点が展示されています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは伊那市の東部中学校と春富中学校の生徒が参加しています。

展示は美術部や創作部の生徒同士の交流の場を作ろうと始めて、今回で4回目になります。

最近は漫画やデジタル画などの作品も増えてきているということです。

ある生徒は「学校によって作風が違うのも面白い。それぞれの個性を見てもらいたい」と話していました。

美術部・創作部合同展は1月24日まで開かれています。

191/(月)