-

第8回キャリア教育産学官交流会

上伊那の企業や教育、行政の関係者がキャリア教育や人材育成について学びあう第8回キャリア教育産学官交流会が19日南箕輪村民体育館で開かれました。

交流会は「今はじめよう 未来の地域づくり」をテーマに開かれ、その様子がオンライン会議システムで配信されました。

交流会では、教育機関や企業などを代表して3人が子どもとの関わりに関する取り組み発表しました。

このうち、南箕輪村南部小学校の森田正之教諭は、「子どもとの学びで大切にしていること」と題し話をしました。

会場には、上伊那の産業、教育、行政関係者およそ100人が訪れ、グループに分かれ互いに自己紹介をしたり、テーマについて話し合いました。

キャリア教育産学官交流会は、より良い次世代教育と地域づくりを推進しようと、上伊那8市町村の関係者でつくる郷土愛プロジェクトが開きました。

郷土愛プロジェクトの向山孝一会長は「ふるさとを継ぐ子どもたちを育てるには輝く大人がいてこそ。誇りあるふるさとを次の世代に引き継いでいけるよう一緒に踏み出していきましょう」と話していました。

交流会は上伊那8市町村持ち回りで毎年開かれているもので、今年は南箕輪村が会場となりました。

-

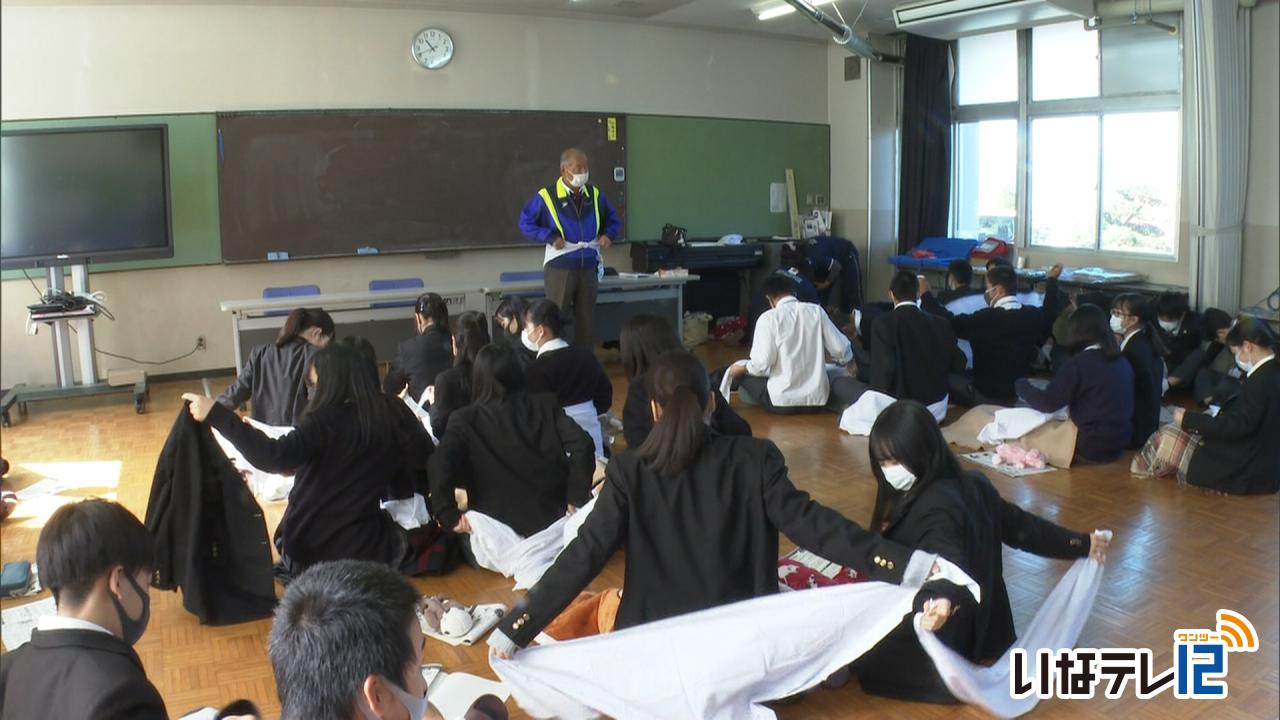

高遠高校福祉コース 防災学ぶ

伊那市高遠町の高遠高校の福祉コースは、今年8月の大雨による災害を受け、災害時にできることを学ぼうと、防災講座を19日初めて学校で開きました。

講座には福祉コースの1,2年生約40人が参加しました。

日本赤十字社長野県支部の救急法指導員の3人が講師を務め、三角巾を使った手当の方法を教わりました。

生徒たちは、基本の結び方やほどき方、たたみ方を教わった後、捻挫をした際に足首を固定する方法に挑戦していました。

高遠高校福祉コースでは、今年8月の大雨で、市内に避難指示が出され、県内でも各地で被害が発生したことから、災害時に高校生ができることを学ぼうと、初めて講座を開きました。

福祉コースでは今後も災害時における高校生の役割について学習を続けていくということです。

-

中尾歌舞伎 2年ぶりの公演に向け衣装を着て稽古

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎「中尾歌舞伎」のおよそ2年ぶりとなる定期公演が、11月3日に行われます。

17日の夜は、本番を前に衣装を着ての稽古が中尾座で行われました。

本番まで3週間を切り、昨夜は役者が衣装を身に着けて稽古に臨みました。

およそ2年ぶりとなる今回の演目は、「神霊矢口之渡 頓兵衛住家の段」です。

敵と知らずに落ち武者に恋をした娘と、落ち武者を討とうとする父との悲劇の物語です。

中尾歌舞伎は、戦争で途絶えていたものを昭和61年1986年に地域の若者が中心となって復活させたものです。

新型コロナの影響で公演が全て中止となり、2年ぶりとなります。

-

伊那仏画研究会「心の旅路」

仏画を学ぶ伊那仏画研究会の、第7回作品発表会「心の旅路」が伊那市のいなっせで15日から始まりました。

会場には、会員12人と講師の作品40点が飾られています。

伊那仏画研究会は、高森町の仏画家 松尾隆康さんの指導を受けていて、今年で20年目になります。

会員は、松尾さんが描いた仏画を筆で写して作品を描きます。

墨で描いた作品のほか、金粉や顔料などで色を付けた作品もあります。

なかには1年かけて書き上げた作品もあるということです。

第7回作品発表会「心の旅路」は19日(火)までいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

小中学校にありがとうプロジェクトの協力を依頼

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の2年生は15日、不用品を集めて海外の子どもたちの教育支援に役立てるありがとうプロジェクトへの協力を市内の小中学校に依頼しました。

この日は、伊那弥生ケ丘高校2年生の代表生徒3人が伊那養護学校で行われた市内の小中学校の校長会に出席し、ありがとうプロジェクトへの協力を依頼しました。

2年生は、「総合的な探求の時間」で13グループに分かれて地域を中心とした課題研究を行っています。

このグループでは、ありがとうプロジェクトをもっと効率よく広範囲で行う方法はないか考えてきました。

そこで、地域の小中学生に海外で生活に苦しむ同じ年代の子どもたちの状況を知ってもらい、一緒に手助けをしたいと考え、校長会で協力を求めました。

不用品は各家庭で段ボールに入れて回収をしますが、集めやすいように生徒が作った回収ボックスを各学校に配布する予定です。 -

伊澤修二記念音楽祭にむけ高遠北小で動画撮影

東京芸術大学の初代校長を務めた伊那市高遠町出身の伊澤修二をたたえる音楽祭が、今月30日に伊那文化会館で行われます。

音楽祭に出演する高遠北小学校で、事前指導のための動画撮影が、14日に行われました。

この日は体育館で、5~6年生が、当日披露する音楽劇を練習し、その様子の撮影が行われました。

毎年、出演する学校を対象に、東京芸術大学の教授による事前指導が行われています。

しかし、新型コロナの影響で直接、教授が伊那にきて指導することが難しいため、様子を撮影して動画を送り、指導を受けることになり ました。

高遠北小学校が披露するのは「きつねにだまされた話」という音楽劇です。

長藤に残る民話をもとにしたオリジナル作品で、藤沢に伝わる片倉音頭や、三義の獅子舞など、地元の民俗芸能が登場します。

子どもたちは7月末から練習をはじめ、2学期から本格的に、練習に取り組んできたということです。

高遠北小学校の子どもたちが出演する第35回伊澤修二記念音楽祭は、30日に伊那文化会館大ホールで行われます。

-

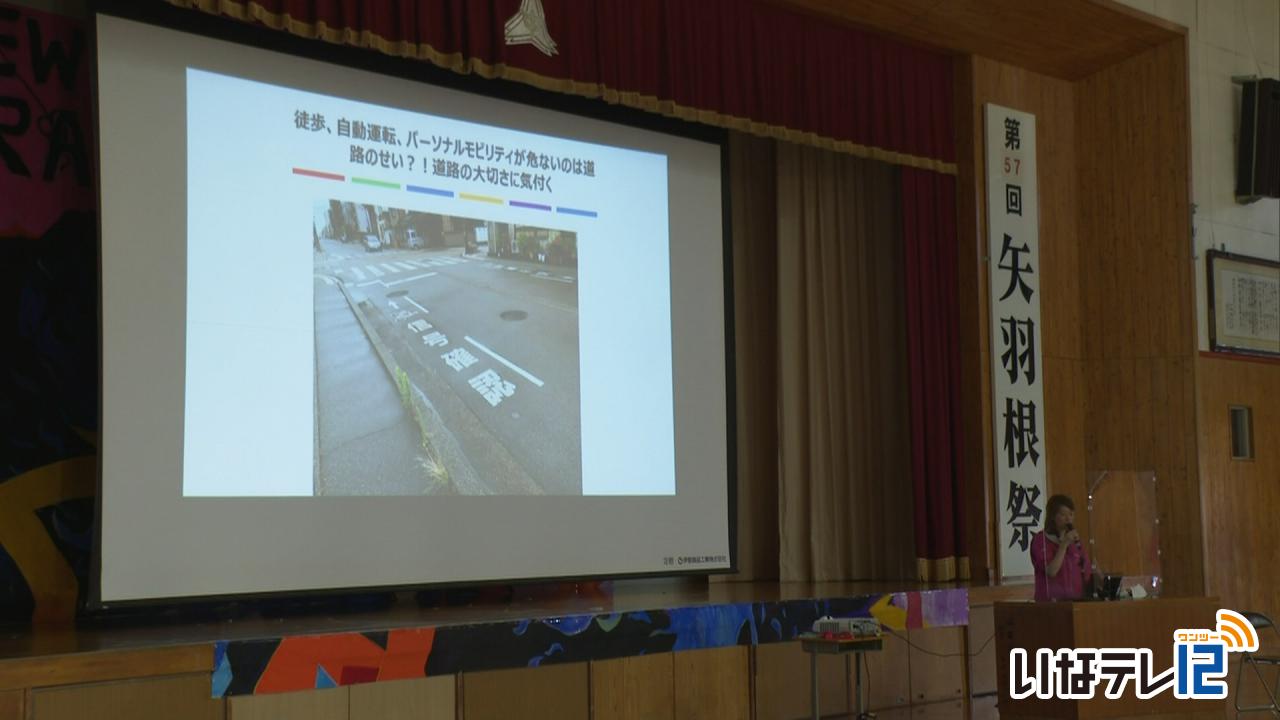

通学路や道路整備 春富中で講演

伊那市が進める安全で快適な道路整備の在り方について検証する「道路空間整備システム構築プロジェクト」に関する講演会が伊那市の春富中学校で開かれました。

11日はプロジェクトのアドバイザーで「暮らしと移動」についてのジャーナリスト楠田悦子さんが講演しました。

11日は春富中の全校生徒およそ370人が楠田さんの話を聞きました。

講演会では、自転車を使った街づくりを進めているヨーロッパの都市を紹介しました。

楠田さんは「日本では車の運転ができる人を中心に町ができていて、運転ができない人のための暮らしや移動の仕組みが作れていないと感じた。安全な通学路や高齢者が出かけやすい街づくりを作っていきたい」と話していました。

伊那市は昨年度から、東京都の道路舗装会社と連携し、自動車以外の目線も含め安全で快適な道路整備の構築を目指す「道路空間整備システム構築プロジェクト」に取り組んでいます。

プロジェクトでは、生徒の6割が自転車通学をしている春富中学校の通学路を対象に、道路状況の調査を行っています。

今月末には、通学路の危険か所を生徒と一緒に点検する計画です。

-

伊那北高校創立100周年記念式典

伊那市の伊那北高校の創立100周年記念式典が伊那文化会館で9日に行われ、記念映像などで学校の歴史を振り返りました。

在校生や教職員、来賓、同窓会役員らおよそ700人が記念式典に出席しました。

式典は伊那北高校創立100周年事業実行委員会が主催しました。

新型コロナ感染対策により、出席者の人数を減らし、時間を短縮して開かれました。

伊那北高校は大正9年、1920年の4月に前身となる伊那中学校が開校し、昭和23年には現在の伊那北高校が発足しました。

昨年度に100周年を迎えましたが、新型コロナの影響で記念式典は9日行われました。

会場では、卒業生でピアニストの平澤真希さんが校歌をアレンジした曲に合わせて、100年の歴史を写真で振り返りました。

生徒を代表して、生徒会長の松尾穂野香さんが挨拶しました。

ステージには、生徒たちが制作した「開眼立志」のモザイクアートが飾られました。

伊那北高校に受け継がれている造語で、大きく眼を見開いて真実の道理や本質を悟り志を立てる、という意味が込められているということです。

式典では、この日のために日本フィルハーモニー交響楽団によって制作された楽譜で吹奏楽部と合唱部が校歌を演奏しました。

伊那北高校創立100周年記念式典の模様は、10月23日の午後2時から、ご覧のチャンネルで放送予定です。

-

南中秋の伝統行事 落ち穂拾い

南箕輪中学校の伝統行事、落ち穂拾いが9日、村内の田んぼで行われました。

この日は、全校生徒495人が1人1キロを目標に、村内各地区の田んぼで落ち穂を拾いました。

国道東側の田畑の田んぼでも、生徒たちが落ち穂を拾う姿がみられました。

落ち穂拾いは、南箕輪中学校の秋の伝統行事で、今年で63回目になります。

飢饉などに苦しむ国への食糧支援や、米の売上金を東日本大震災などの被災地に送り、支援をしてきました。

今年は稲刈りが例年より遅いところが多く、落ち穂が少ないということですが、生徒たちは1キロを目指して落ち穂を拾っていました。

南箕輪中学校では、これから生徒会を中心に支援先を決めるということです。

-

信州大学前学長の濱田さん講演会

信州大学の前学長の濱田州博さんによる講演会が6日、南箕輪村の南信工科短期大学校で開かれました。

濱田さんは講演会で「今の学びはスタートです」と学生に呼びかけました。

講演会には南信工科短大の学生や教員、一般の人などおよそ70人が参加しました。

濱田さんは兵庫県神戸市出身で、平成14年から信州大学繊維学部の教授を務め、平成27年に信州大学の学長に就任し、先月退任しました。

濱田さんは「今の学びはスタートであり、卒業後からが本番です。時代の変化を感じながら、一生涯学び続けていく姿勢を大切にしてください」と話しました。

講演会は、21世紀をリードする学生や技術者に期待することと題して開かれ、信州大学に従事した30年を振り返り、地球温暖化問題や自然災害などについて話しました。

また、専門の繊維学についても触れ、高機能素材の特性について紹介しました。

この講演は県の地域発元気づくり支援金を活用し、南信工科短大振興会などが開いたもので、11月は「カーボン・ナノチューブ」を発明した信州大学特別栄誉教授の遠藤守信さん、12月は環境都市工学が専門の長野高専の古本吉倫教授による講演が予定されています。

-

保育園入園準備品の見本を展示

伊那市の障害者福祉施設、伊那ゆいま~ると輪っこはうす・コスモスの家は、伊那市の来年度の保育園入園説明会に合わせて入園準備品の見本を伊那市役所で展示しています。

入園準備品は、伊那市の障害者の就労支援をしている伊那ゆいま~ると輪っこはうす・コスモスの家の利用者が作ったもので、手さげかばんや弁当袋などが展示されています。

これらの入園準備品は伊那市の公立保育園の指定サイズとなっています。

同じ柄のものができないように、一点ものにこだわって製作をしているということです。

価格は、パジャマ入れが2,400円、弁当袋が500円などとなっています。

このほかにポケットが無いズボンなどにつけて使う、移動式ポケットも展示されています。

また、好みの布を持ち込んで製作することもでき、価格はパジャマ入れが1500円、弁当袋が300円などとなっています。

見本品の展示は10月9日(土)まで入園説明会に合わせて伊那市役所で行われています。

入園説明会に来た際に予約をすることができ、製品ができ次第手元に届くということです。

このほかに電話や施設で直接予約をすることもできます。

また、来年2月に伊那市役所で販売も予定されていて、こちらは予約がなくても購入できるということです。

【お問合せ】伊那ゆいま~る電話73-0605/輪っこはうす・コスモスの家 電話76-3390

-

東春近小森林で課外活動 来年1月にフィンランドと交流

伊那市の東春近小学校の6年生は、森林の大切さや自然との共生について学ぶ課外活動を、4日に行いました。

年明けには、フィンランドの小学校とのオンライン国際交流を予定しています。

6年生およそ60人は4日に、東春近小学校から富県の火山峠にある学有林までおよそ2時間かけて歩き課外活動をしました。

5つの班に分かれ、「森を動き回る」「木を使って物を作る」「ゆっくりと過ごす」など、目的ごとにそれぞれ体験しました。

講師は、伊那市地域おこし協力隊の3人が務めました。

森を動き回る班は、斜面でおにごっこをしました。

物を作る班は、木を使って秘密基地を作っていました。

東春近小では、年に2回PTA行事として学有林で下草刈りなどの作業を行っていましたが、新型コロナの影響で実施することができていませんでした。

そこで6年生の担任が、森の中で何か活動ができないかと協力隊に相談し行われたものです。

伊那市では、フィンランドの北カルヤラ県と林業分野で協力関係を築いていく覚書を締結していることから、来年1月に現地の小学生とオンラインで国際交流を行う計画です。 -

第九「歓喜の歌」演奏会 合唱団発足

ベートーベンの第九「歓喜の歌」をオーケストラの演奏で歌うクラシック音楽の祭典・特別演奏会が年末の12月26日に伊那文化会館で開かれます。

3日夜は、その合唱団の発足式が伊那市のいなっせで行われました。

合唱団は第九を歌ったことのある経験者を募り、南信から110人が集まりました。

この日は早速、声を出してパートの音程やドイツ語の発音などを確かめていました。

演奏会は、12月26日に、伊那市の伊那文化会館大ホールで開催を予定しています。

伊那フィルハーモニー交響楽団と一般公募の合唱団による演奏会が2年に1度、開かれてきましたが、新型コロナの影響で2年にわたり延期となっています。

第九の他に、信濃の国の混声4部合唱も披露されます。

今回のクラシック音楽の祭典では、初めて、南信の4つのオーケストラの合同演奏で行われます。

伊那フィルの他、諏訪交響楽団、飯田交響楽団、カノラータオーケストラが参加し、80人編成のオーケストラで演奏します。

ソリストも、南信在住の4人が出演します。

クラシック音楽の祭典 特別演奏会「歓喜の歌」は12月26日、伊那市の伊那文化会館で開かれます。入場料は千円です。

-

もの描く魔女会展 伊那図書館で開催

伊那市内の女性絵画愛好者グループによる「もの描く魔女会展」が伊那図書館で29日から始まりました。

「もの描く魔女会展」を開いた絵画愛好者の5人です。

5人は、もともと別の絵画グループに所属する仲間で、秋にも作品を見てもらう機会を作ろうと新たに「魔女会」を作りました。

新型コロナウイルスの影響で、対面での打合せは1回だけで、あとはスマートフォンを使い連絡をとりあってきたという事です。

会場には、風景や人物画など17点が展示されています。

展示会を開いた5人は、「絵を見てもらい少しでも元気になってもらえればうれしい」と話していました。

「もの描く魔女会展」は伊那図書館で来月7日まで開かれています。

-

第5回歴博カフェ 箕輪郷と高遠藩

地域の歴史について飲食店などで話を聞く、伊那市高遠町歴史博物館の「第5回歴博カフェ」が上牧の菓匠Shimizuで24日に開かれました。

この日は、箕輪町郷土博物館の柴秀毅さんが講師を務めました。

柴さんは、江戸時代に幕府領だった箕輪郷と高遠藩の関係性について話をしました。

戦国時代に箕輪一帯を支配していた藤沢頼親は、徳川家康の支配下になることを拒み、頼親は高遠藩を任されていた保科家によって攻め堕とされます。

その後江戸幕府が作られた際に箕輪郷は高遠藩には入りませんでした。

この理由として柴さんは、先祖が高遠藩に滅ぼされた箕輪郷の住民の気持ちを考え、幕府の配慮で高遠藩に入れなかったのではないかと推測していました。

歴博カフェは、地元の研究者や学芸員を講師として招き、気軽に歴史談話をするもので、高遠町歴史博物館が主催しているものです。

次回の「第6回歴博カフェ」は12月10日(金)に計画をしているということです。

-

伊那西小 森の映画屋さん

伊那市の伊那西小学校の4年生は、自分たちが作った動画を学校林にある森の教室で上映する「森の映画屋さん」を28日開きました。

休み時間、チケットを持った児童が続々とやってきました。

伊那西小学校の学校林にある「森の教室」にはスクリーンが設置され、「森の映画屋さん」となりました。

上映されたのは、4年生の児童6人がタブレット端末で撮影、編集したジャムの作り方です。

動画は4分で、7月に自分たちで作った野イチゴなどのジャムを全校児童に振舞い、その作り方も紹介しようと制作しました。

撮影や編集のほか、構成もすべて児童が行ったということです。

出来上がったものを自然の中で多くの人に見てもらおうと、全校児童にチケットを配布し、森の教室で上映することにしました。

11月にも森の映画屋さんを行う予定で、今度は自分たちで考えた物語をもとにした動画を作るということです。

-

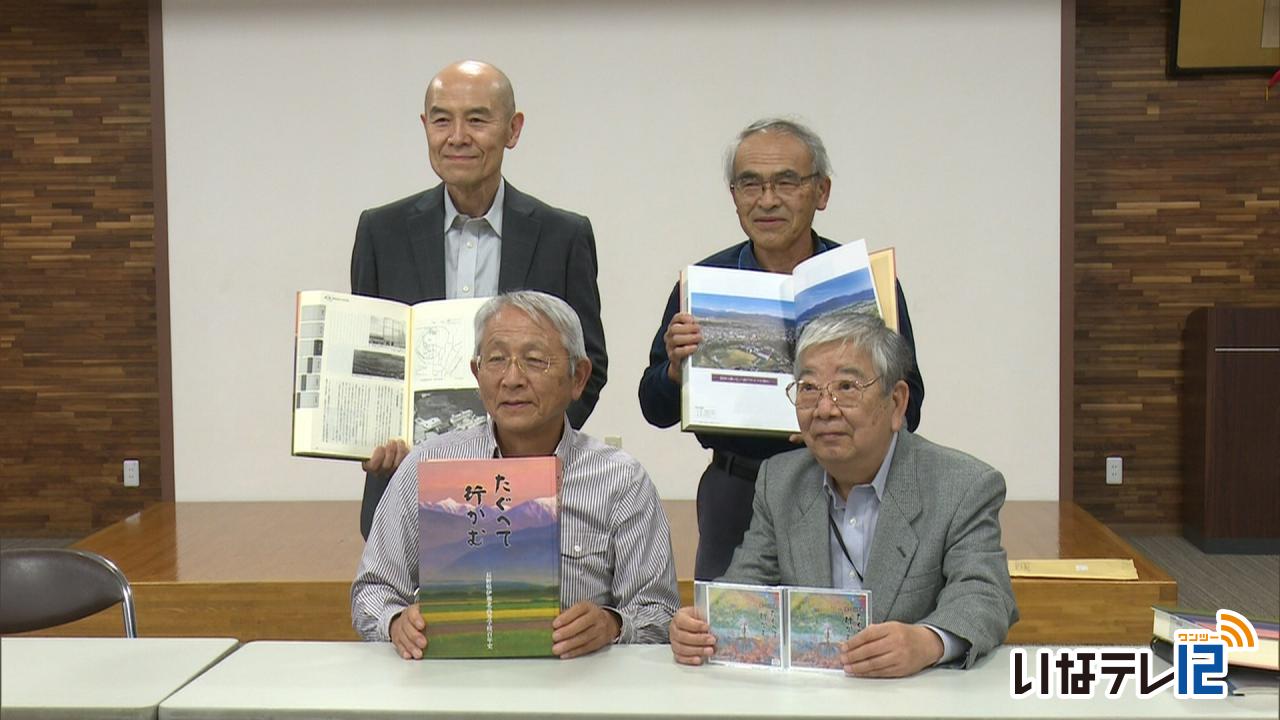

伊那北高校百年史完成

伊那市の伊那北高校の百年史編纂委員会は、創立100周年を記念し、学校の歴史などをまとめた百年史「たぐへて行かむ」を制作し、27日お披露目されました。

こちらが伊那北高校百年史「たぐへて行かむ」です。

「ともに進もう」という意味で校歌の一節からとりました。

百年史は788ページで、前身となる旧制伊那中学校建設を求める建白書が県に提出された明治14年・1881年から、創立100周年を迎えた2020年までを、戦前・戦後・1980年からの20年、2000年からの20年と、4章に分け掲載しています。

また、百年史と同時に、卒業生や現役の生徒にインタビューをした48分の映像作品も制作しました。

27日は編纂委員会の役員が記者会見を開き、完成した百年史をお披露目しました。

編纂委員は44人で、2013年から構想に4年、執筆に5年かけ完成させたということです。

伊那北高校百年史と映像のDVD・BDは伊那北高校同窓会事務局で販売していて、百年史は税込み4,100円で、映像はDVD・BDともに1,000円となっています。

-

箕輪町で通学路危険か所点検

今年6月に千葉県で発生した下校中の児童がトラックにはねられた交通事故を受け、箕輪町は、通学路の危険か所の点検を28日行いました。

28日は、午前7時半から、箕輪町や小中学校、伊那警察署、などの関係者およそ15人が、通学路の合同点検を行いました。

三日町の介護予防拠点施設近くの竜東線です。

箕輪南小学校によると、この場所は、通勤時間帯は車の量が多く横断時に危険だということです。

登下校時にはボランティアが立ち児童の通学を補助しているということです。

通学路の点検は、今年6月に千葉県で下校途中の児童の列にトラックが突っ込み、5人が巻き込まれた事故を受け、全国で行われているものです。

28日は、学校や区から対策が特に求められている17か所を点検しました。

町によりますと、町内の通学路には136か所の危険か所があり、53か所が対策済みとなっています。

-

故矢澤章一さんの資料繙く 高遠今むかし

伊那市の古い写真のデジタルアーカイブ化を進め、去年4月に91歳で亡くなった郷土史研究家矢澤章一さんの資料を繙く展示「高遠今むかし」が、高遠町歴史博物館で開かれています。

23日はオープニング式典が行われました。

会場には、矢澤さんが歴史博物館に寄託した品や、デジタルアーカイブ化した写真など約120点が展示されています。

矢澤章一さんは、1928年高遠町東高遠生まれで、去年4月に91歳で亡くなりました。

矢澤さんが使っていたカメラや、写真の整理に使用していたパソコンも展示されています。

矢澤さんは平成27年から伊那市から古い写真のアーカイブ化の委託を受け、27万点もの写真をデジタル化し、タイトルや説明を付け整理しました。

展示では、明治時代から現在にかけての高遠城址公園の変遷を写真で見ることができます。

23日は、矢澤さんの妻・たか子さんも会場に訪れていました。

矢澤さんの資料を繙く展示「高遠今むかし」は来年2月20日まで、高遠町歴史博物館で開かれています。

-

オンラインで藩校サミット

藩校をルーツに持つ長野県内の小中学校が学習の成果を発表する信州藩校サミットが23日オンラインで開かれ、伊那市高遠町の高遠小学校が進徳館での学びについて発表しました。

23日は信州藩校サミットがオンラインで開かれ、県内に11ある藩校のうち、今回5つの小中学校が参加しました。

高遠小学校は4年生が参加し、万延元年1860年に設立された高遠藩の藩校・進徳館について発表しました。

進徳館の歴史や、夏休みに行われる「進徳館夏の学校」で、論語の素読を行っていることなどを紹介しました。

コーディネーターを務めたジャーナリストの池上彰さんは、「論語は今は難しくても、大人になった時に生きていくヒントになります」と話していました。

サミットは、長野市松代町にある松代藩の藩校・文武学校の改修工事が去年完了したことから、藩校をルーツに持つ県内の学校が集まり学びの大切さについて考えようと長野市教育委員会が開きました。

-

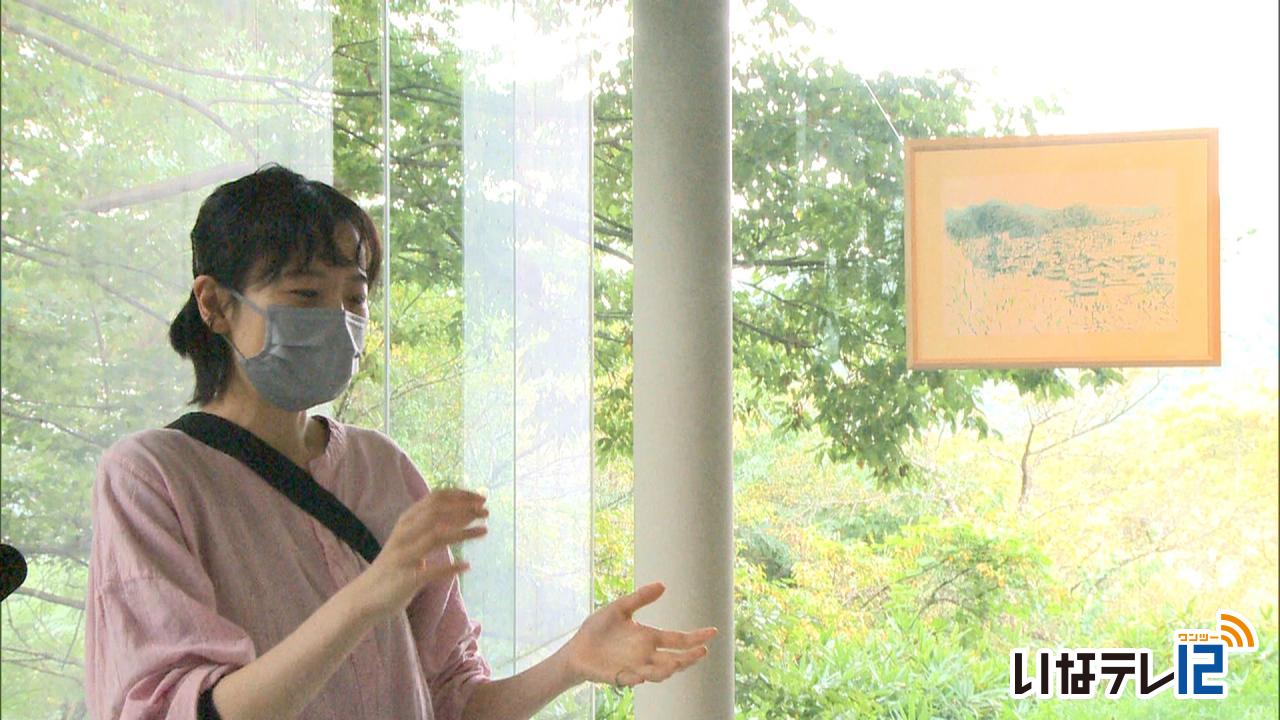

若手作家展 山と谷のアトリエ

伊那市高遠町の信州高遠美術館では、「若手アーティスト展 山と谷のアトリエ」が22日から始まりました。

会場には、イラストレーターや建築家、靴職人など7人の作品が展示されています。

22日は、このうち高遠町在住の「のぞみるきさん」と駒ヶ根市在住の「大宮のぞみさん」の2人が報道陣向けに作品の説明をしました。

絵描きの「のぞみさん」は、2018年に高遠町に移住し、今回は高遠の風景画を出展しました。

のぞみさんの作品は、視点を変えて楽しんでもらおうと壁の高い位置や低い位置に飾られています。

イラストレーターの大宮さんは、上伊那の自然や民話をテーマにしたイラストを描きました。

大宮さんのイラストは、他の作家が協力し、祠に見立てた木の箱に入れられ、周りには石やガラスを飾るなどの演出が施されています。

信州高遠美術館では、2015年から若手作家の応援事業として毎年この展示会を開催しています。

6回目の今回は、コロナ禍で活動する作家同士の交流の場にしようと、会場全体を一つのアトリエに見立て展示しています。

会場にはこの他に、廃棄する農産物を使った染色や、オーダーメイドによる靴、海水を使ったオブジェなどが展示されています。

山と谷のアトリエは11月28日までで、入館料は一般500円となっています。

期間中は、出展作家のギャラリートークなども予定されています。

-

パラレルドリーム 15thシングルリリース

上伊那を中心に活動する6人組のアイドルユニット、パラレルドリームの15枚目のシングル「プリンセスプリンセス」が26日にリリースされます。

21日は、南箕輪村久保の株式会社問屋街で新曲発表の記者会見が行われました。

15枚目のシングルとなる「プリンセスプリンセス」は、夢を追いかける女の子がテーマの楽曲で、心が落ち込んだ時に背中を押せるようにという思いが込められています。

また、7月にデビューした双子のメンバー星愛ゆか・みかによる派生ユニットTwinkleLyricalStarの2枚目のシングル「MyDream」が19日にリリースされました。

この曲は、自分たちが虹のような架け橋になって、コロナ禍で苦しむ人に夢を届けたいという思いが込められています。

「プリンセスプリンセス」「My Dream」の価格はそれぞれ税込み1,000円で、問屋街ミュージックのウェブサイトと、イベント会場で購入できるということです。

-

富県小学校で運動会

伊那市の富県小学校で、新型コロナ対策を取りながらの運動会が、きょう開かれました。

秋晴れとなった19日、富県小学校の校庭で運動会が開かれました。

3・4年生は、一輪車で演技を披露しました。

一輪車による演技は、富県小学校で10年以上続く伝統の演目で運動会のメインイベントの一つです。

一輪車は、早い児童は1年生のころから乗り始め、全体では3年生の春から練習を重ねてきたということです。

全体で大きな放射線を描き回転すると、会場から拍手が送られていました。

富県小学校では、18日に運動会を予定していましたが、雨のため順延となりました。

新型コロナ対策として、去年から午前中のみに短縮しているほか、競技に参加しない児童はマスク着用を徹底しました。

学年ごとにプログラムを分けることで、保護者も密集しないように取り組んでいます。

リレーでは、感染対策で手袋をはめているため、バトンでは滑りやすいのでリングを渡してリレーするなどの工夫が行われていました。

子どもたちは、9月上旬から取り組んできたという練習の成果を披露していました。

-

高遠第2・第3保育園で運動会

伊那市高遠町藤沢の高遠第2・第3保育園は18日に運動会を開きました。

18日は長藤屋外運動場で高遠第2・第3保育園の運動会が開かれ、園児21人が、かけっこなど7種目を行いました。

年少・年中はダンスと大縄跳びを組み合わせた種目を披露しました。

保護者たちは隣との距離をあけるなど、新型コロナ感染対策をして応援していました。

玉入れや綱引きは、年少から年長までが2チームに分かれて競い合っていました。

園児と保護者が協力しながら体にボールを挟んでリレーする種目も行われました。

最後に年長の10人が逆上がり、縄跳び、組体操などを組み合わせた種目を披露しました。

園児は8月下旬ころから練習を行ってきたということです。

下島直美園長は「子供の笑顔、成長を感じることができて嬉しい」と話していました。 -

有線放送50年 懐かしの機器を展示

伊那市有線放送農業協同組合、通称「いなあいネット」の設立50周年の特別展が、創造館で18日から始まっています。

特別展「伊那市有線放送50周年~地域と共に半世紀~」では、電話機やマイク、テープレコーダーなどが展示されています。

当時の放送も聞くことができます。

ダイヤル式の黒電話は、実際に電話をかけることができます。

初日のきょうは、伊那市有線放送農業協同組合の組合員と元職員が集まり、当時を振り返っていました。

特別展は11月3日(水)まで伊那市創造館で開かれています。

-

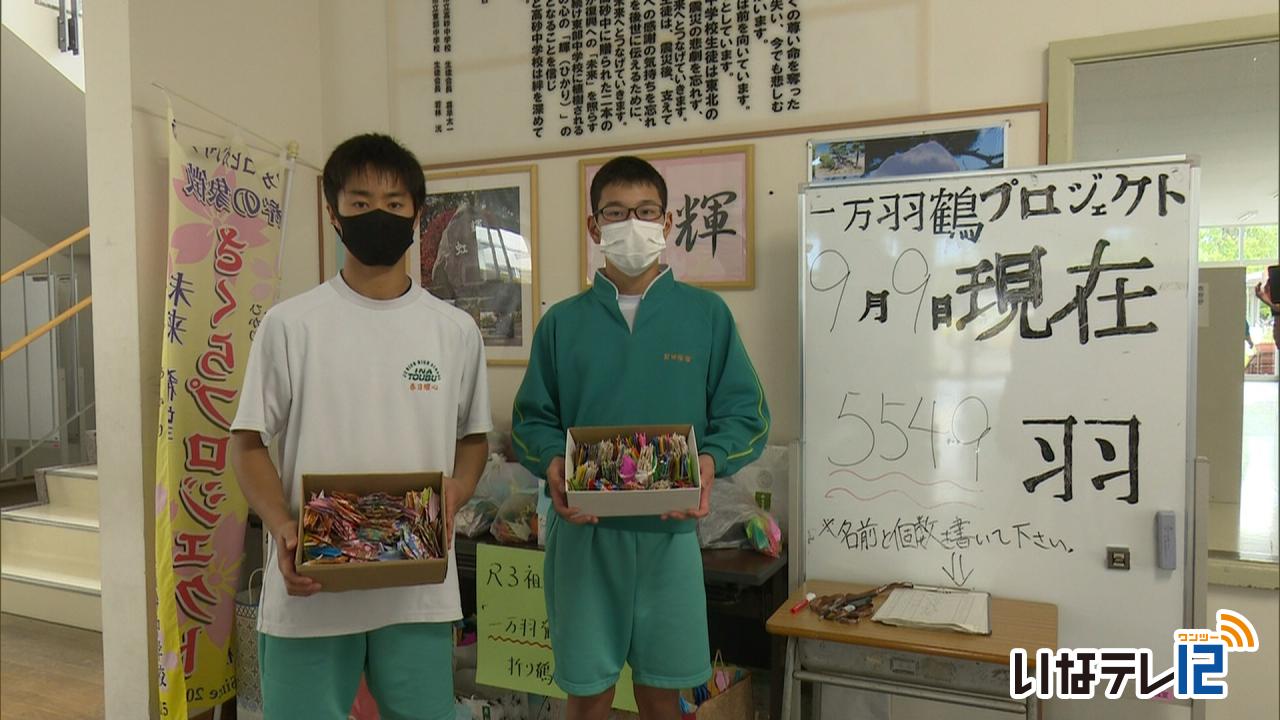

東部中学校 「一万羽鶴プロジェクト」

伊那市の東部中学校は新型コロナの影響で中止となった学校行事「祖父母に感謝する会」の代わりとして、保護者や祖父母が折った折り鶴を繋げて作る「一万羽鶴プロジェクト」を行っています。

回覧板で告知し募集したもので、東部中学校の生徒玄関には、保護者や祖父母などが折り学校まで持ってきた折り鶴が置かれています。

毎年10月に行われている「祖父母に感謝する会」が新型コロナの影響で2年連続中止となったことから、折り鶴を通して地域の人と繋がる機会を作ろうと「一万羽鶴プロジェクト」を企画しました。

9月9日現在5549の折り鶴が集まっています。

折り鶴は9月末まで募集していて、10月初めに繋げて生徒玄関に飾るということです。

また、東部中学校では「繋進~仲間と繋がる 自ら繋がる 想いを繋げる~」をテーマにした文化祭を10月1日と2日に予定していて、準備が進められています。

1日目は伊那市の伊那文化会館で合唱コンクール、2日目は有志によるステージ発表やクラス展示などが行われます。

-

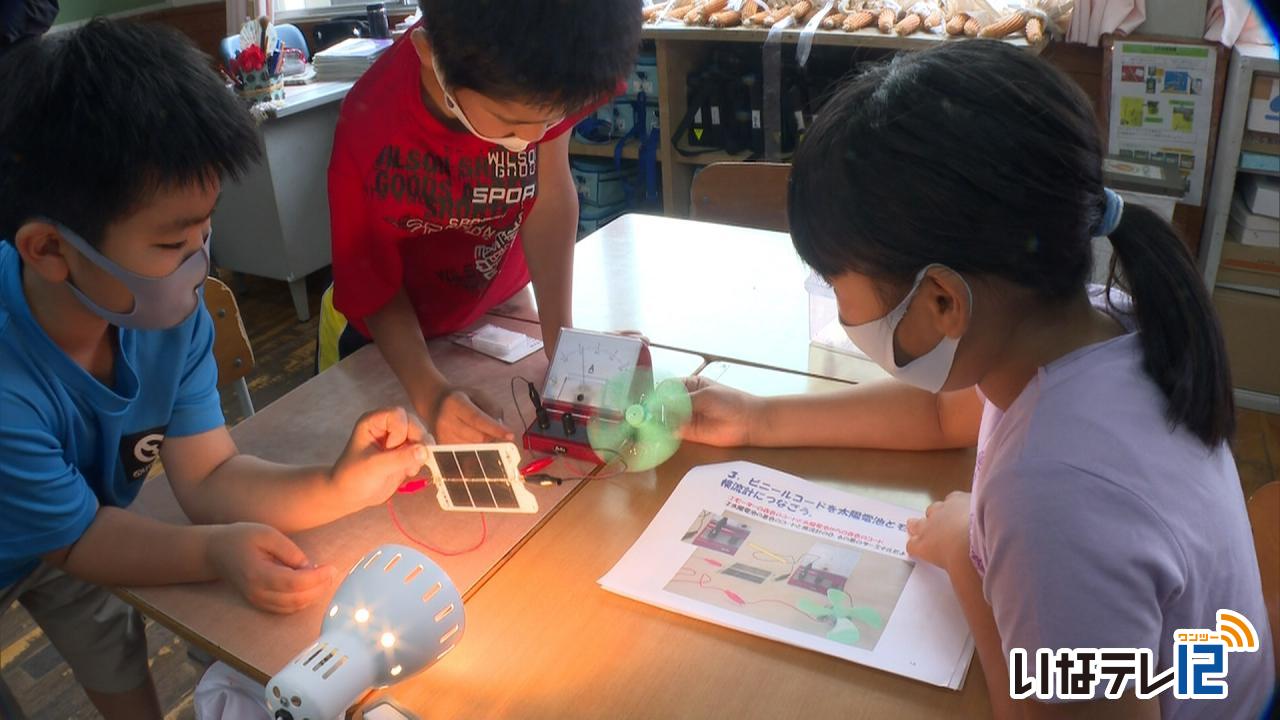

箕輪南小で環境出前授業

箕輪町の箕輪南小学校で17日、地球環境や太陽光発電などを学ぶ「環境出前授業」が行われました。

この日は、箕輪南小学校の4年生17人が地球温暖化や太陽光発電の仕組みなどについて学びました。

環境出前授業は、上伊那産業振興会が子どもたちの環境意識向上のために11年前から学校に出張をして行っているものです。

授業では、ソーラーパネルに光をあててプロペラを動かす実験をしました。

授業中は曇っていましたが、太陽光でも動くことを確認する児童もいました。

環境出前授業は、新型コロナの感染状況を見ながら上伊那の小学4年生を対象に行っていくということです。

-

老松場古墳群で埋葬か所の発掘調査

伊那市東春近中組にある老松場古墳群では4世紀から5世紀頃の1号墳の埋葬ヵ所の発掘調査が進められています。

老松場古墳群には7基の古墳があり、今年度は1号墳と2号墳の調査を行います。

今回の調査は関西大学文学部考古学研究室の米田文孝教授と学生6人が中心となり行っています。

古墳調査は2017年から伊那市教育委員会と共同で進められています。

去年は新型コロナの影響で調査が中止となっていましたが、今年度の調査は8月から行われています。

1号墳は全長およそ30メートルの前方後円墳で、4世紀から5世紀頃のものだと推測されています。

これまでの調査から粘土質の土で覆われていることがわかり、その下に地域で権力のあった有力者の1人が埋葬されていると推測されています。

粘土質の土は雨水が浸み込みにくく、木製の棺を守る役目があるということです。

調査を効率的に進めるため、盗掘の跡がないかも併せて行っています。

2号墳は直径およそ15メートルの伊那谷特有の低い円墳で、こちらも有力者の墓と推測されています。

今年度は1号墳と2号墳の調査を行い、来年度は上伊那でも最大級の円墳の7号墳の発掘作業が行われる予定だということです。

-

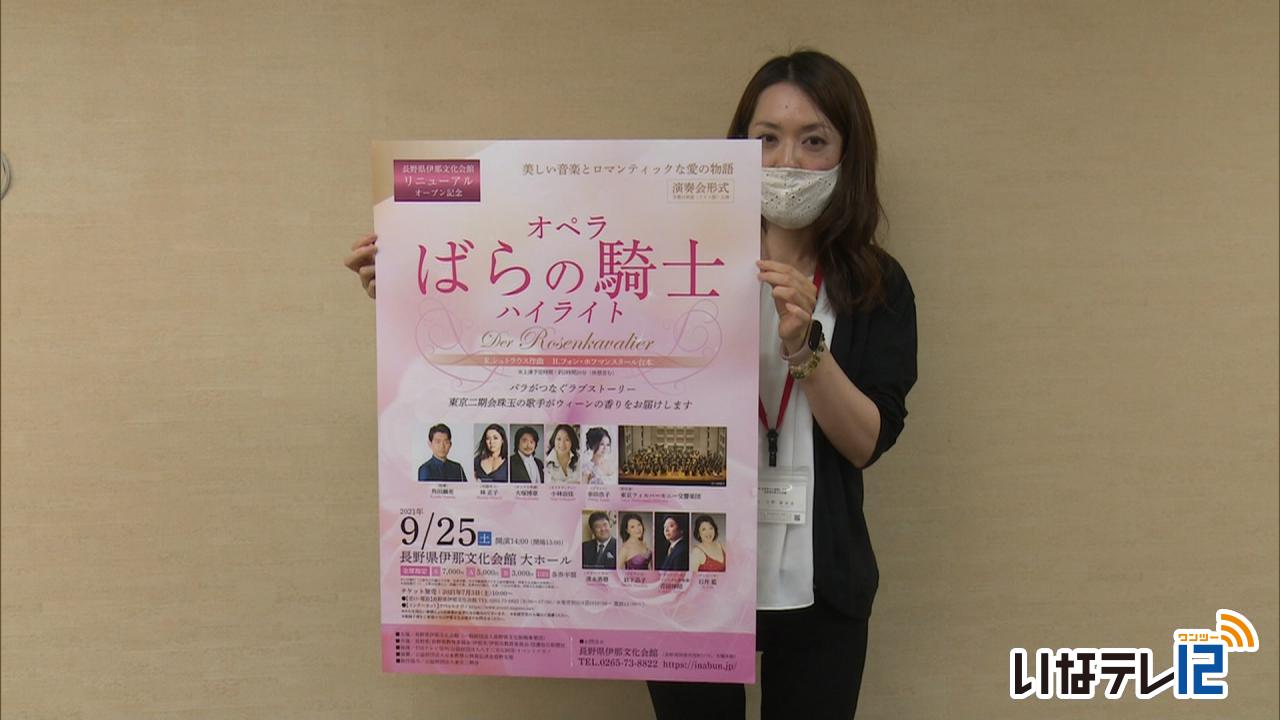

オペラ「ばらの騎士」25日上演

今月25日に、伊那市の伊那文化会館で、18世紀のウィーンの貴族の恋愛模様を描いたオペラ「ばらの騎士」が上演されます。

オペラ「ばらの騎士」は、去年6月に、伊那市のばらサミットに合わせて企画されていたもので、延期となっていましたが、今月25日に上演されます。

ウィーンの貴族の恋愛模様を描いた喜劇で、通常3時間を超える作品をこの公演のために2時間に構成しなおしたものです。

映画崖の上のポニョのオープニング曲を歌った林正子さんなどが出演し、演奏は東京フィルハーモニー交響楽団が行います。

オペラ「ばらの騎士」は25日午後2時開演です。

料金はS席が7,000円、A席が5,000円、B席が3,000円です。

25歳以下の人は半額となります。

伊那文化会館:73‐8822

-

西箕輪小6年とち組が木のスプーンづくり

伊那市の西箕輪小学校の6年生が15日、学校林の整備で伐採した木を使って木のスプーンをつくりました。

この日は、木製品の製造・販売を行う株式会社やまとわの社員が6年とち組の児童にスプーンの作り方を教えていました。

西箕輪小学校6年とち組では、総合学習の時間に学校林の整備を行っていて、今回は伐採した木を使ってスプーンをつくりました。

まず、荒くカットした木に下書きをします。

次にペアになって、のこぎりで削る部分に切り込みを入れます。

切り込みを入れたら、ナタと木づちを使って木を割っていきます。

木を割ったあとは、クラフトナイフでスプーンの形に削っていきますが、残りは次回の作業となりました。

とち組の児童は、今後2つのスプーンを作り、1つは自分用に、もう1つは販売を目指して制作していくということです。

201/(火)