-

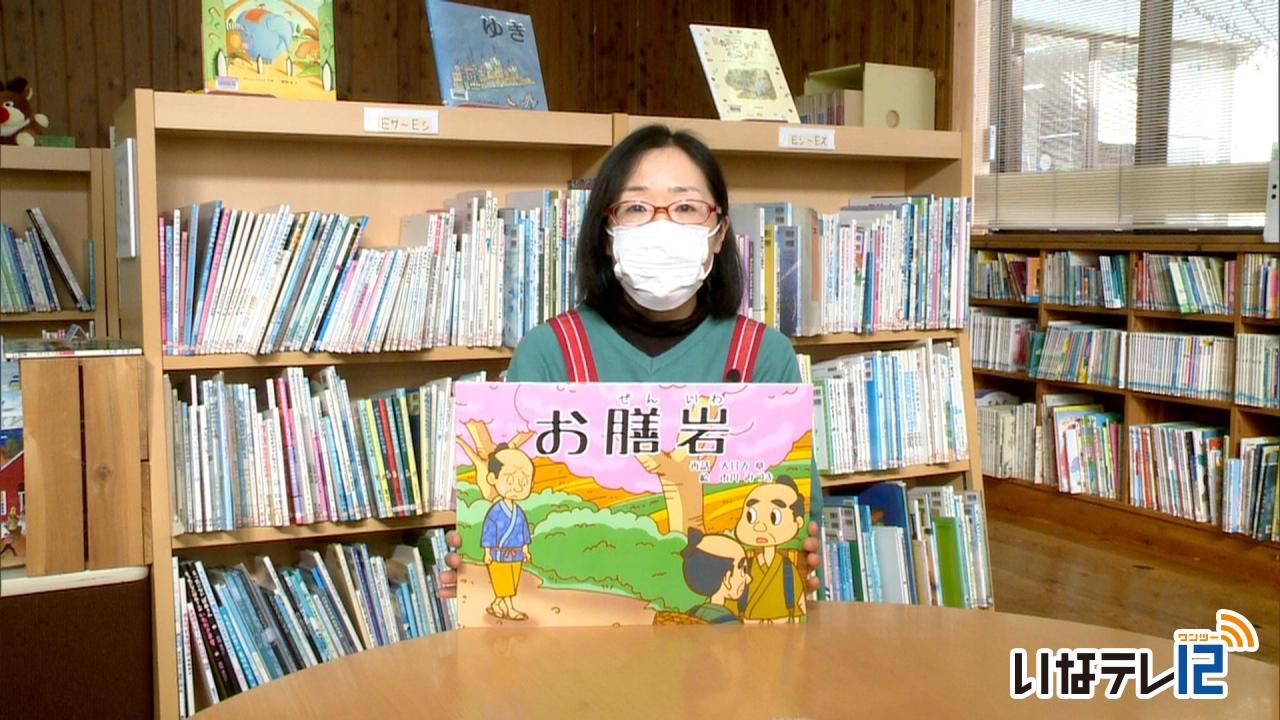

「お膳岩」完成お披露目

伊那市の高遠町図書館のオリジナル紙芝居「お膳岩」の完成記念お披露目会が伊那図書館で21日開かれ、市内の小学校に紙芝居が贈呈されました。

お膳岩は高遠町勝間に伝わる昔話です。

結婚式などでお膳が必要なときに、岩の前で祈ると翌日に出てくるというもので、欲を出した村人が一つ返さずにいると、二度とお膳が出てこなくなってしまったというストーリーです。

高遠町図書館では高遠高校と協力して地域の昔話を紙芝居にする取り組みを行っていて、お膳岩は2作目となります。

紙芝居の文は高遠高校の大日方章教諭が、イラストは高遠図書館の市川みずきさんが担当しました。

お膳岩の紙芝居は伊那市内の15の小学校に贈られ、きょうは代表して5つの小学校に渡されました。

また19日から伊那図書館と高遠町図書館で一般への貸し出しも始まっています。

-

伊那東小 音楽学習発表会

伊那市の伊那東小学校で6年生の音楽学習発表会が19日開かれ、それぞれのクラスが保護者を前に合奏を披露しました。

19日は桃、杏、梅の3クラスが練習の成果を披露しました。

桃組は映画海猿のテーマ曲を披露しました。

杏組は、吹奏楽の定番曲の一つアフリカン・シンフォニーを披露しました。

梅組は、テレビ番組「鉄腕ダッシュ」のテーマソング「天国の島」を演奏しました。

ある児童は「緊張しましたが、しっかりと演奏できてよかったです」と話していました。

伊那東小では、新型コロナにより今年度の音楽会を中止しました。

子ども達の発表の場を作ろうと全校での音楽会の代わりに学年毎の発表会を去年の11月から開いてきました。 -

高校入試 後期選抜募集人員

長野県教育委員会は令和3年度入学の公立高校後期選抜の募集人員を19日発表しました。

上伊那8校の募集人員は次の通りです。

辰野高校は、普通48人、商業25人。

-

高遠中生 観桜期に向け環屋とコラボ料理試作

伊那市高遠町の高遠中学校の2年生は、高遠城址公園の桜が見頃となる時期に向けて、地元の店や団体と協力して、新たなおもてなしを考案しています。

このうち、一般社団法人環屋とのコラボ料理をつくろうと取り組んでいるグループは、16日に試作品づくりをしました。

作ったのは、米の代わりにそばを包んだそばいなりと桜の塩漬け入りかき揚げです。

そばいなりは、高遠中の敷地で採れた梅を入れたものや、ねぎをトッピングしたものがあります。

かき揚げには、桜の塩漬けをトッピングして、春を感じさせる仕上がりにしました。

高遠中学校では、毎年観桜期に学校の駐車場を開放したり、さくら茶をふるまうなど、おもてなし活動を行っています。

今年は、各グループに分かれて地元の店や団体と協力して、新たなおもてなしを検討してきました。

この日試作に取り組んだグループは、地元の高遠そばを使ったオリジナルの料理や、桜をモチーフにした環屋とのコラボ商品を作って、訪れた人をもてなそうと考えたということです。

この日試作した料理は、観桜期に環屋のメニューとして提供する計画で、生徒らは配膳や接客を手伝うということです。 -

中尾歌舞伎保存会 地域文化功労者表彰を市長に報告

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、永年にわたり農村歌舞伎の保存と継承に尽力し、地域文化の振興に貢献しているとして、文化庁が行う今年度の「地域文化功労者表彰」に選ばれました。

県内で表彰された団体は唯一です。

18日は、中尾歌舞伎保存会の西村篝会長と、後援会の中山晶計副会長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。

保存会は、伊那市無形民俗文化財に指定されている中尾歌舞伎を後世に残していこうと、春と秋に定期公演を行うなどの活動を続けています。

中尾歌舞伎は、江戸時代に旅芸人が中尾地区にある神社で演じたのが始まりとされていて、戦前までは地区の有志で演じられてきたということです。

その後、太平洋戦争がきっかけで途切れていたということですが、昭和61年に当時の有志らで復活させ、平成元年には保存会が設立されました。

以来、会員の減少や後継者不足などにより活動を休止していた時期もありましたが、現在は再開しています。

保存会の活動を応援しようと、2018年には後援会も設立されました。

白鳥市長は「受賞を励みに、長谷に伝わる芸能文化として今後も継続していってもらいたい」と話していました。

「地域文化功労者表彰」は永年にわたり地域の文化振興に功績のあった個人や団体に対して文化庁が表彰するもので、今年度は全国で74の個人と17の団体が選ばれました。

なお、今年4月に予定されていた中尾歌舞伎春季定期公演は新型コロナウイルスの影響で延期となっています。 -

伊那北と弥生 生徒が新校に望む事発表

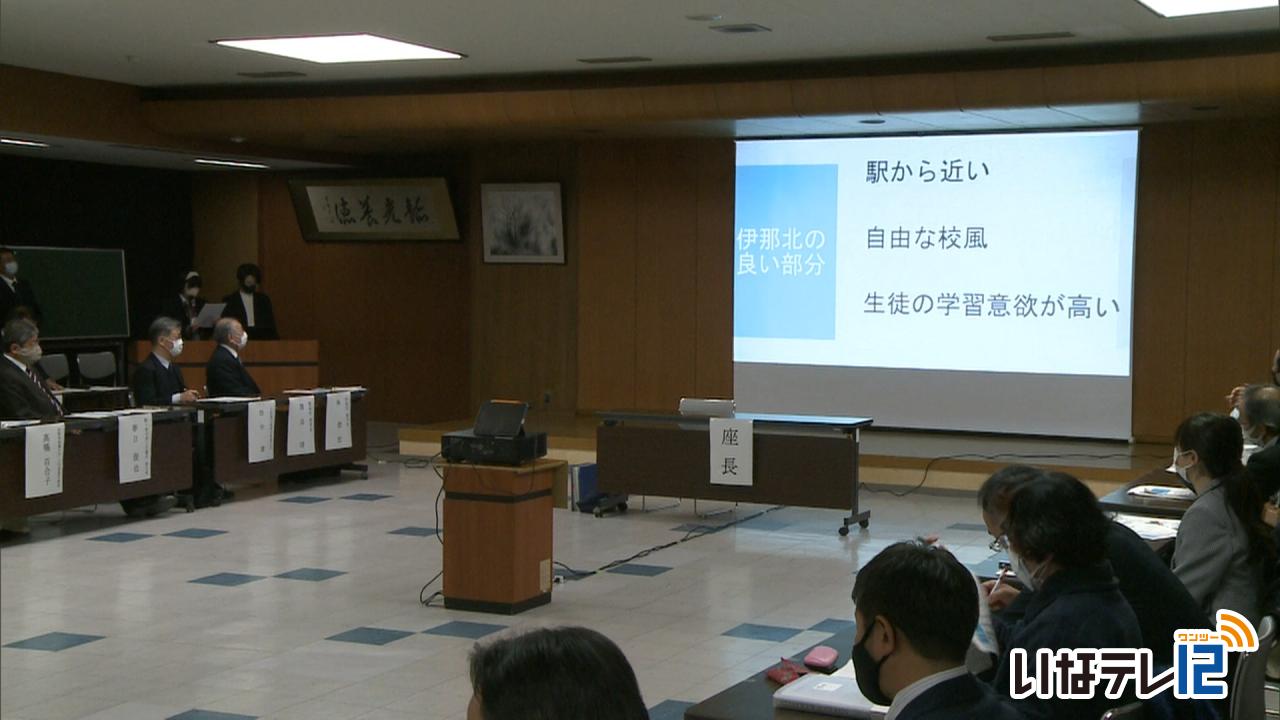

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する新たな高校の再編実施計画策定に向け地域の意見を聞く懇話会が16日伊那合同庁舎で開かれ、高校生が新たな学校に期待する事などを発表しました。

16日は伊那合同庁舎で第3回伊那新校再編実施計画懇話会が開かれ、伊那北と弥生のそれぞれの生徒会長と副会長が、統合する新しい高校に期待する事などを発表しました。

伊那北は1・2年生を対象に行ったアンケート結果をもとに発表しました。

新校への率直な気持ちとしては、「両校の伝統を共有し両校が納得できる制度や校風を作っていくべきだ」と話していました。

まとめとして「否定的な意見も大事にし、みんなが期待できる学校を作ってほしい」と話していました。

弥生は、生徒会で校舎や部活を紹介する動画を流し、生徒会役員や部活の代表などに行ったアンケート結果を発表しました。

新しい学校については「一人ひとりにあった学習を行い、これからの時代を見据えネット環境を整備してほしい」と話していました。

また、「弥生で力を入れている総合的な学習を取り入れ、地域の人やジャイカと協力してグローバルな学びを行ってほしい」と話していました。

懇話会では他に、新校での学びのイメージについて意見交換が行われました。

次回は4月20日に開催される予定です。

-

高遠高校生徒 南アルプスジオパークガイドに認定

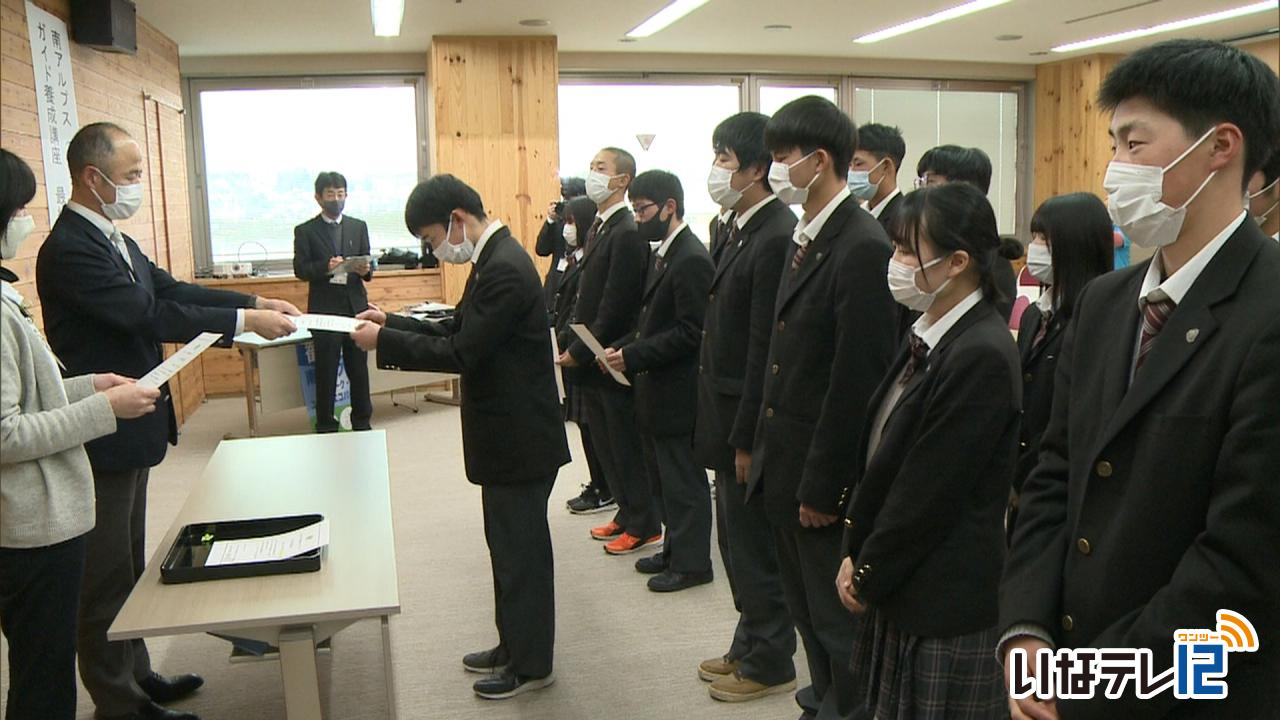

ジオパークガイド養成講座を受講していた伊那市高遠町の高遠高校2年生16人が南アルプスジオパークガイドに認定されました。

4日伊那市役所で認定式が行われジオパーク協議会の清水俊一郎事務局長から認定証が渡されました。

ジオパークガイドは南アルプスジオパークでツアーの案内を務めます。

高遠高校では「地域の科学」の授業を選択した生徒16人が南アルプスの地形や地質のなどの7回の講座を受講しました。

模擬ガイドの発表も行われ生徒が実際のツアーを想定して説明していました。

高遠高校の生徒が講座を受講するのは8年目で今年度を含めて95人がジオパークガイドに

認定されています。

-

高校入試前期選抜 合格発表

県内の公立高校前期選抜試験の合格発表が16日行われ、合格した受験生に一足早い春が訪れました。

前期選抜試験は8日に行われ、上伊那の公立高校では529人が受験し388人が合格しています。

後期選抜試験は3月9日に行われ、合格発表は3月19日の予定です。

-

箕輪町総合教育会議でICT教育活用授業見学

箕輪町の箕輪北小学校でICTを活用した授業が8日行われ、白鳥政徳町長らが見学しました。

8日に箕輪北小学校4年生の社会科の授業が行われ児童が町の土砂災害の危険性を知らせるチラシをパソコンを使用して作りました。

箕輪町は2014年からICT教育に取り組んでいます。

白鳥町長や小池眞利子教育長、教育委員会の委員が見学をしました。

社会科の授業の中で児童たちは集めた資料などを参考にしてパソコンに入力作業をしていきました。

チラシには避難する際に持ち出すものの案内などをのせていました。

授業の後に開かれた会議で小池教育長は「ICT教育では子供の個別の学びだけでなく、教職員の活用スキル向上も図っていきたい」と話しました。

町では今後ハード、ソフト、人材が一体となったICT教育の環境整備をすすめたいとしていて来年度、支援員を設置するほか、国のデジタル教科書実証事業に参加予定ということです。

-

幼児教育支援プログラムで伊那市の保育園が奨励園

ソニー教育財団が主催する幼児教育支援プログラムで伊那市にある保育園3園が奨励園に選ばれました。

奨励園に選ばれた高遠保育園、西箕輪南部保育園、西春近北保育園の園長が1月22日に伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に報告を行いました。

テーマは「科学する心を育てる」でそれぞれの園が論文を提出しました。

高遠保育園は遊びの環境を工夫することで、子供に「面白がる」「不思議がる」意欲を持たせたということです。

西箕輪南部保育園は園で飼っているヘビの世話を子供たちがしている様子をまとめました。

西春近北保育園は子供が疑問に思うことを保育士が一緒に考え、手助けすることで達成感や満足感を共有したことをあげました。

ソニー教育財団は、子供たちが人や自然などに関わることで、豊かな感性と創造性を育む保育園を毎年表彰し助成を行っています。

今年度は全国から136園の応募があり、最優秀園2園、優秀園8園、優良園13園、奨励園47園が選ばれました。

-

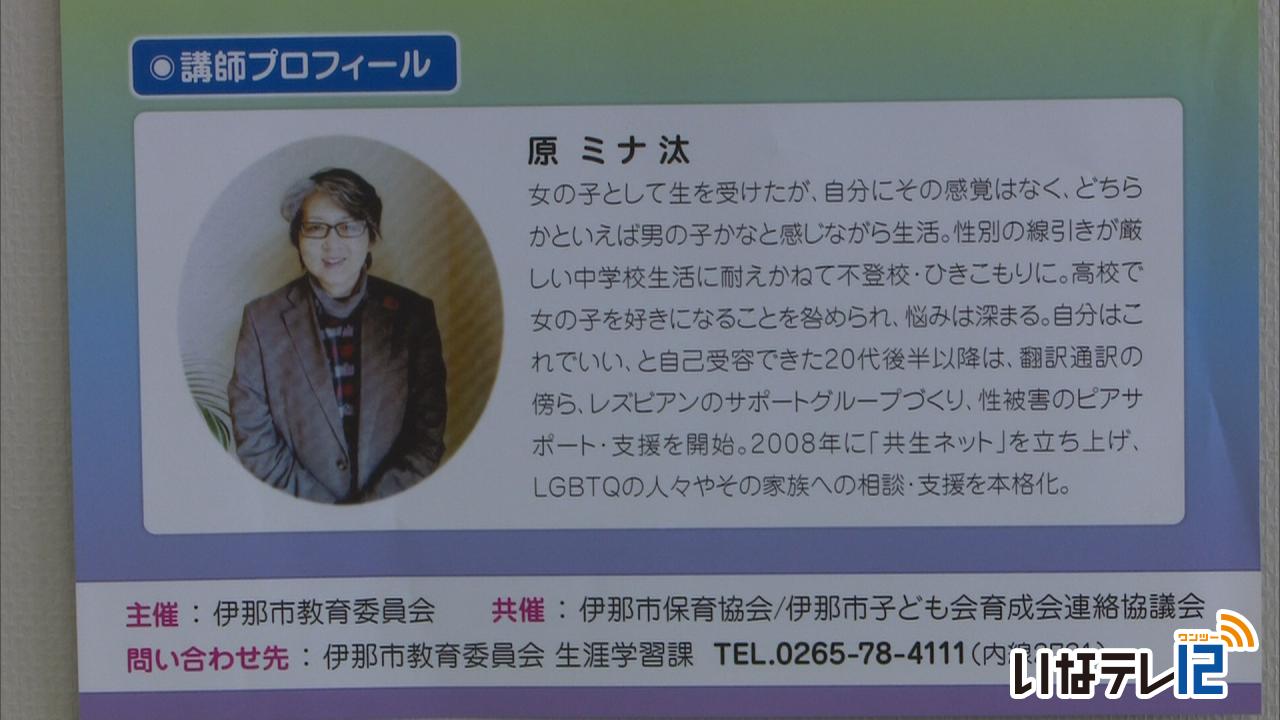

性の多様性 WEB配信

伊那市は新型コロナウイルスの影響で中止となった伊那市人権同和教育講座講演会「子育て環境と教育現場における性の多様性」を15日までWEB配信しています。

新型コロナの影響で1月16日に予定されていた講演会が中止となったことから、WEB配信しています。

講師は性的少数者やその家族への相談・支援を行っている原 ミナ汰さんです。

WEB配信は15日までで、動画掲載サイトのURLなど詳しくは伊那市教育委員会生涯学習課までお問合せください。

-

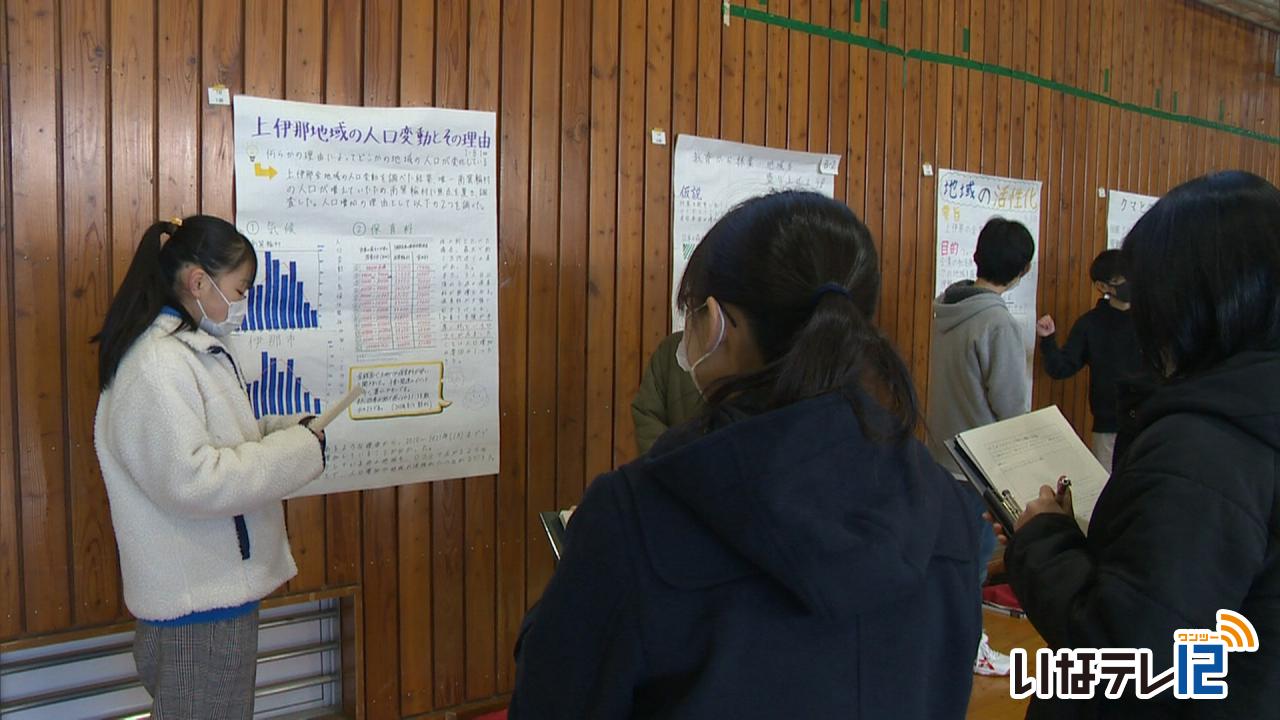

弥生2年生課題探究発表会

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の2年生は、総合的な探究の時間で1年間取り組んできたことについての発表会を4日、学校で開きました。

この日は、2年生約240人が、食品ロスや農業、福祉など13の分野で114のグループに分かれて発表しました。

来年度、課題探究の学習をすることになっている1年生のほか、学習の中でお世話になった外部講師らが学校を訪れ、発表を聞きました。

このうち、起業について学習してきたグループは、実際に水産養殖の分野で起業した人に仕事内容を聞き取って、必要な準備の内容や方法について発表していました。

そばの実の活用法について学習してきたグループは、新型コロナウイルスの影響で消費量が落ちたそばの実を、多くの人に食べてもらえるよう、そばを使ったピザやパフェなど、アイディアを出し合ったことを発表しました。

総合的な探究の時間は、去年から始まったもので、生徒が自主的にテーマを決めて地域の課題解決などに取り組むものです。 -

出野憲司さん方言講座開催

上田市出身の方言研究者、出野憲司さんの方言講座が1月21日箕輪町の文化センターで開かれました。

出野さんは伊那西高校の校長で、方言について研究しています。

出野さんは講座で「壁に寄りかかる」を「壁にうつかる」と言うのは中信、南信に多い方言で、東信では使われていないと話していました。

他に北信では、人を買い物に誘うときなどに「買い物に行くしない?」と言い、1940年頃に須坂市で使われだしたもので、他の地域では使われていないと説明していました。

講座は今回が2回目で、会場にはおよそ50人の人が来ました。 -

南箕輪村 約1万3,000人対象にワクチン接種へ

南箕輪村は、新型コロナウイルスのワクチン接種について、対象となるおよそ1万3,000人に対し、段階的に行っていく計画を示しました。

南箕輪村議会全員協議会が8日役場で開かれ、村が計画について説明しました。

対象となるのは、村内在住の16歳以上の1万3,079人です。(1月1日現在)

医療従事者473人を先行して行い、4月以降65歳以上の高齢者3,752人に対し、3か月かけて優先的に接種します。

その後、基礎疾患がある人、高齢者施設などの職員、60歳~64歳までの人を対象に行い、最後にそれ以外の住民に対し接種する計画です。

高齢者には3月下旬に、それ以外の人には4月下旬にクーポン券を発送する予定です。

かかりつけ医での個別接種の他、村民センターなどでの集団接種を検討しています。

また、予約や相談を受けるコールセンターを保健センターに設置するとしています。

村では、「ワクチンの安全性や接種方法などの周知を図っていきたい」としています。 -

前期選抜 受験生が挑む

公立高校の前期選抜試験が8日県内一斉に行われ受験生が面接や作文などに臨みました。

上伊那の公立高校では伊那弥生ケ丘高校を除く7校で前期選抜試験が行われました。

南箕輪村の上伊那農業高校では新型コロナウイルス感染防止のためチェックシートに基づいて生徒の健康状態を確認後、面接試験が行われました。

上農は生物生産、生命探究、アグリデザイン、コミュニティデザインの4つの学科合わせて119人が受験し倍率は1.49倍となっています。

県全体では5,742人、上伊那の7校は530人が受験しました。

県教育委員会によりますと試験に関わるトラブルはなかったということです。

前期選抜試験の合格発表は16日火曜日に行われる予定です。

-

信州大学農学部 ジャム販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が作った手作りジャムの販売が、8日から始まりました。

ジャムは植物資源科学コースの2年生が、実習で栽培した果物を加工して作りました。

いちごや山ブドウ、リンゴなど14種類で、今年はおよそ9千本販売されています。

ジャムは一瓶200グラムで、価格は330円から500円です。

今年は5年ぶりにモモウメジャムが販売されています。

大学で収穫したモモにウメの酸味が加わり、さわやかな味わいだということです。

信州大学農学部内にある生産品販売所で、平日の午前8時45分から午後5時まで販売していて、売り切れ次第販売終了となります。

-

高遠町歴史博物館 古文書講座

伊那市の高遠町歴史博物館が継続して開いている古文書講座が、6日、高遠町地域間交流施設で開かれました。

この日は、第1期生クラスの講座が開かれ、鉾持神社の祭礼についての古文書を読み解きました。

講師を務めているのは、高遠町歴史博物館学芸員の福澤浩之さんです。

受講生は、配布されたプリントの古文書を確認しながら、書かれた文字を読み解いていました。

講座は、平成31年度から始まり、第1期生40人は午前と午後の部に分かれて継続的に学習しています。

2期生のクラスもあり、現在3クラスに分かれて学習しています。

高遠町に残る資料を中心に、古文書を読み解いているということです。

この古文書講座は、来年度も開かれる予定で受講料は無料となっています。

(高遠町歴史博物館 電話94-4444)

-

高校入試前期選抜志願者数

長野県教育委員会は、来年度の高校入試前期選抜試験の志願者数を3日発表しました。

上伊那でも最も倍率が高いのは駒ヶ根工業で1.6倍となっています。

辰野普通は50人で、1.56倍、商業は15人で0.75倍です。

上伊那農業は、生物生産、生命探究・アグリデザイン・コミュニティデザイン、4つの学科で119人、1.49倍です。

高遠普通は65人で1.2倍です。

伊那北理数は40人で1.11倍です。

赤穂商業は62人で1.55倍です。

駒ヶ根工業は機械・電気・情報技術3つの学科で96人で1.6倍です。

箕輪進修です。

普通Ⅰ部は22人で1.1倍、普通Ⅱ部は23人で1.15倍、普通Ⅲ部は12人で0.6倍、工業Ⅰ部は26人で1.3倍です。

前期選抜試験は2月8日、合格発表は2月16日です。

-

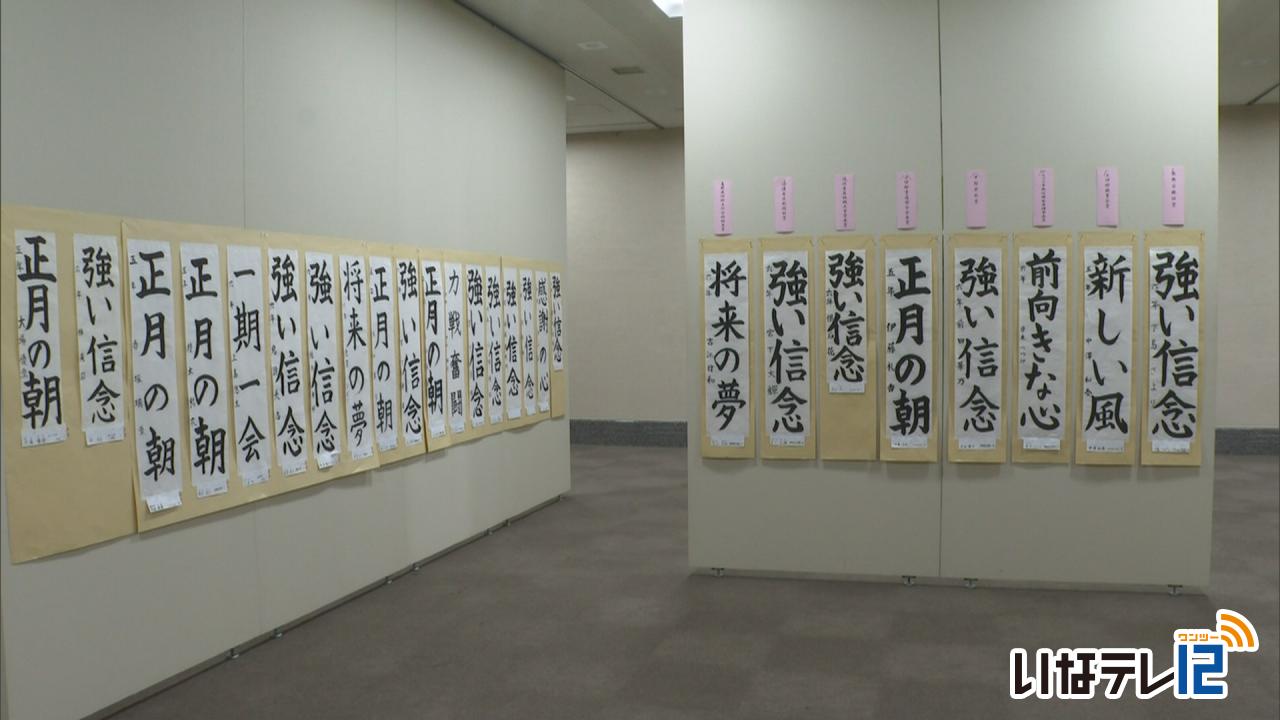

中村不折に続け!書道展 受賞作品並ぶ

1月29日に伊那文化会館で審査会が行われた「伊那谷で育った中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展」の受賞作品100点が伊那市のアルプス中央信用金庫本店の多目的ホールに展示されています。

今年で8回目となる書道展には上伊那と松川町の小学校5、6年生から320点が寄せられ審査が行われました。アルプス中央信用金庫本店には、最高賞の中村不折賞や金・銀・銅賞を含む100点の受賞作品が展示されています。展示会は22日まで開かれています。

3月3日からは伊那文化会館で全作品が展示され、7日に表彰式が予定されています。 -

オリジナル紙芝居「お膳岩」完成

伊那市高遠町勝間の伝承をもとにしたオリジナルの紙芝居「お膳岩」が完成しました。

こちらがその紙芝居「お膳岩」です。

行事でお膳が必要な時に岩の前で祈ると、翌朝には人数分揃っているという言い伝えが題材です。

お膳岩は、伊那市から長谷方面に向かった場合、白山トンネルの出口付近にあります。

地域に伝わる伝承を子どもたちに知ってもらおうと、高遠町図書館がつくりました。

紙芝居「お膳岩」は約20部作られる予定で、21日の11時から伊那図書館で完成お披露目会が開かれることになっています。

この日から伊那図書館と高遠町図書館で貸し出しも始まるということです。

-

南原保育園 園児が鬼退治

各地の保育園でも豆まきが行われました。

このうち南箕輪村の南原保育園では、園児が新聞紙を丸めて作った豆で鬼退治をしました。

遊ぎ室では年長児が豆まきをしました。

鬼に扮した保育士がステージから現れると、園児たちは新聞紙を丸めた豆を投げていました。

例年は、園児全員で豆まきをしていましたが、今年は密にならないよう、遊ぎ室や保育室にわかれて行いました。

遊ぎ室から追い出された鬼は、他の保育室をまわり、園児たちは「鬼は外」と言いながら新聞紙の豆を投げていました。

中には鬼に驚き、泣いてしまう子どもいました。

南原保育園では、「好き嫌い鬼や泣き虫鬼を追い払う事ができました。これからも元気に過ごしてほしいです」と話していました。

-

伊那北高校1・2年生 課題研究の成果発表

伊那市の伊那北高校の1・2年生は、総合的な探究の時間や課題研究で学んだことについてまとめる発表会を30日に開きました。

普通科の生徒は総合的な探究の時間に学んだことを、理数科の生徒は課題研究の成果をそれぞれまとめ発表しました。

このうち普通科の1年生は各クラス4人1グループに分かれ、「コロナ禍の観光振興」や「ローメンによる地域活性化」など、それぞれがテーマを掲げ取り組んで学習を進めてきました。

発表会には、生徒たちの学習に協力した企業の担当者や商店主らも訪れ、話に耳を傾けていました。

商店街の活性化をテーマに市街地で経木を使ったイルミネーションを設置したグループは、「活動を通じて地域の人との繋がりを持てた」と話していました。

伊那北高校では、「新型コロナによる休校で取り掛かりが遅れたが、課題解決に向けて取り組むことができた。自分の進路に結び付けてほしい」と話していました。 -

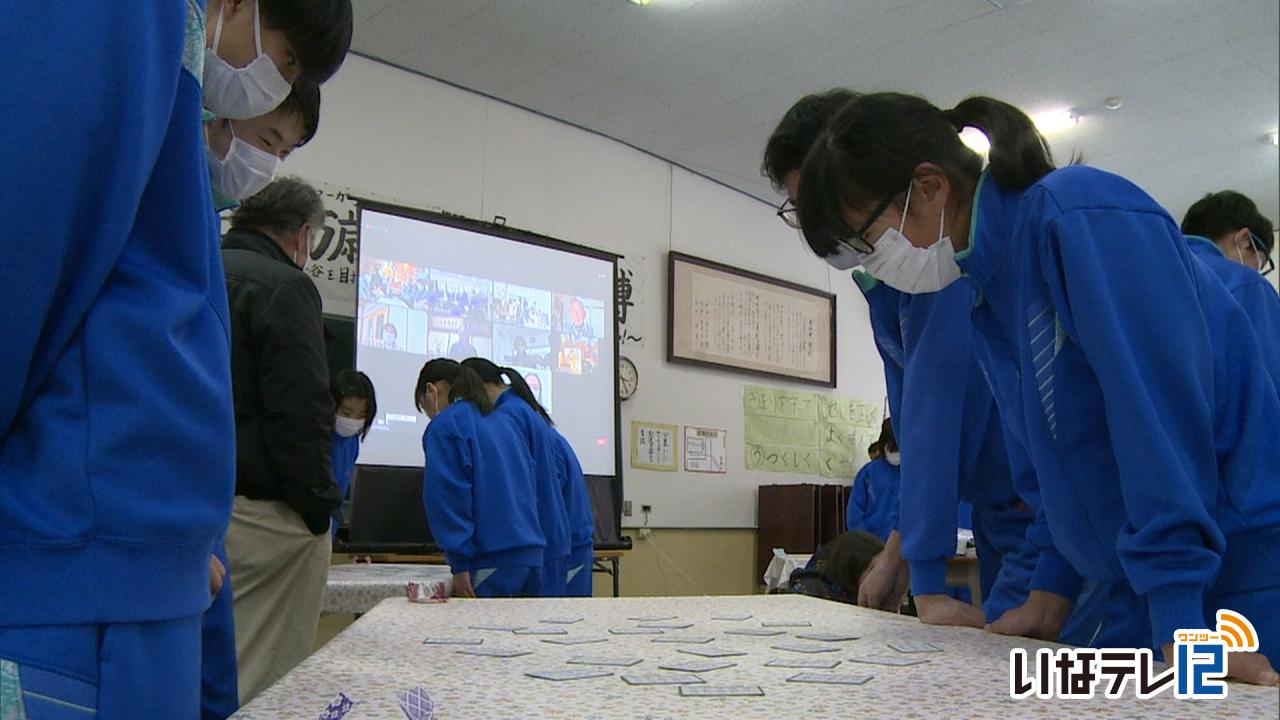

長谷中 地域住民とリモート百人一首

伊那市の長谷中学校の生徒は、29日テレビ会議システムを使って地域の人たちと百人一首を楽しみました。

リモート百人一首大会は、長谷中学校と長谷地区のカフェや商店をテレビ会議システムで結び開かれ、生徒35人と地域住民20人が参加しました。

長谷中学校では、年間を通して地域の人たちと農作業などを行う交流体験会を毎月開いています。

冬で農作業が行えない事や新型コロナウイルスの感染防止対策としてオンラインでの百人一首大会を開く事にしました。

代表の生徒が上の句を読み上げると、生徒たちは学年ごとに別れた机で、オンラインで参加した地域の人たちはそれぞれの会場で札を取り合っていました。

大会は20分ほどで終え、学年やそれぞれの会場で一番多く札を取った人に記念の盾が贈られました。

来月は、学校の体育館で交流会を開く予定だという事です。

-

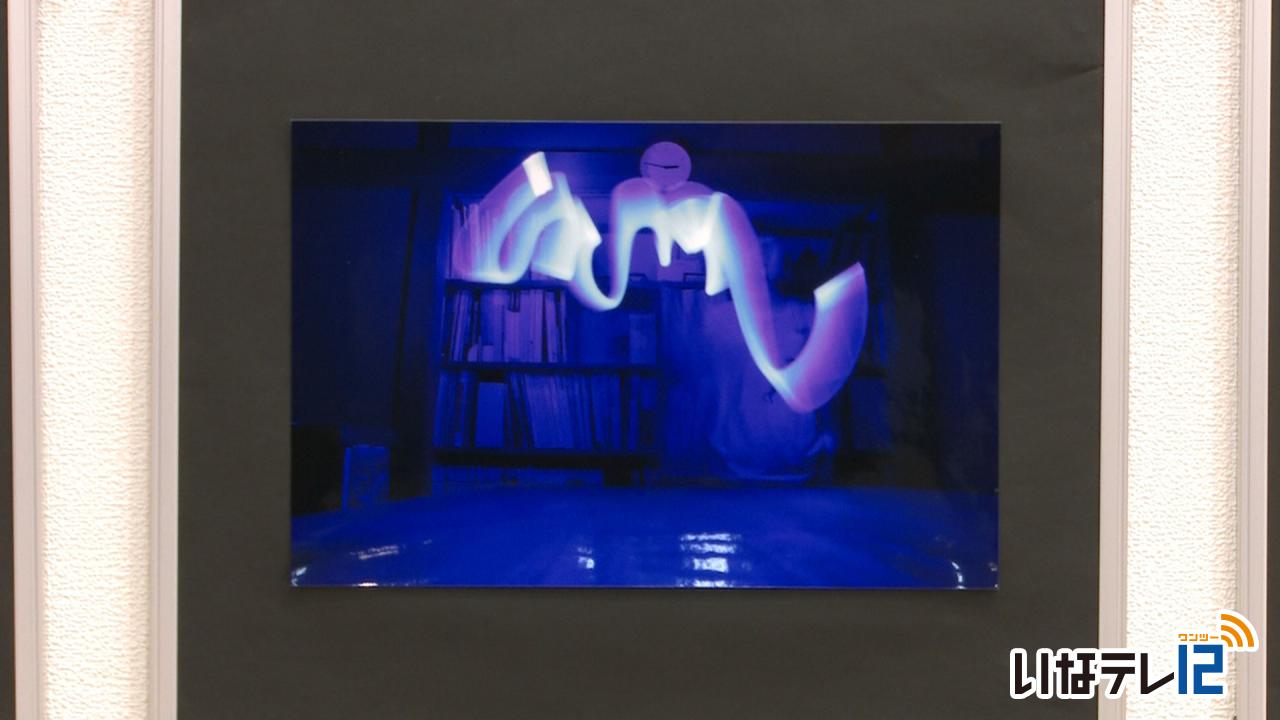

伊那西高等学校芸術フェスティバル

伊那市の伊那西高校の文化系クラブによる作品展「伊那西高等学校芸術フェスティバル」が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで29日から始まりました。

会場には、絵画や書道、写真などおよそ300点が並んでいます。

芸術フェスティバルは1年間の活動の成果を地域の人たちに発表する場として毎年開かれていて、今年で14回目です。

写真クラブ2年生の白鳥結愛さんの作品「2時47分の幽霊」です。

深夜にペンライトを使って撮影したもので、長野県高等学校写真展で最優秀賞を受賞した作品です。

伊那西高等学校芸術フェスティバルは、伊那市のかんてんぱぱホールで2月1日まで開かれています。

また今年は新型コロナの影響で茶華道クラブによるお点前披露は行わないということです。

-

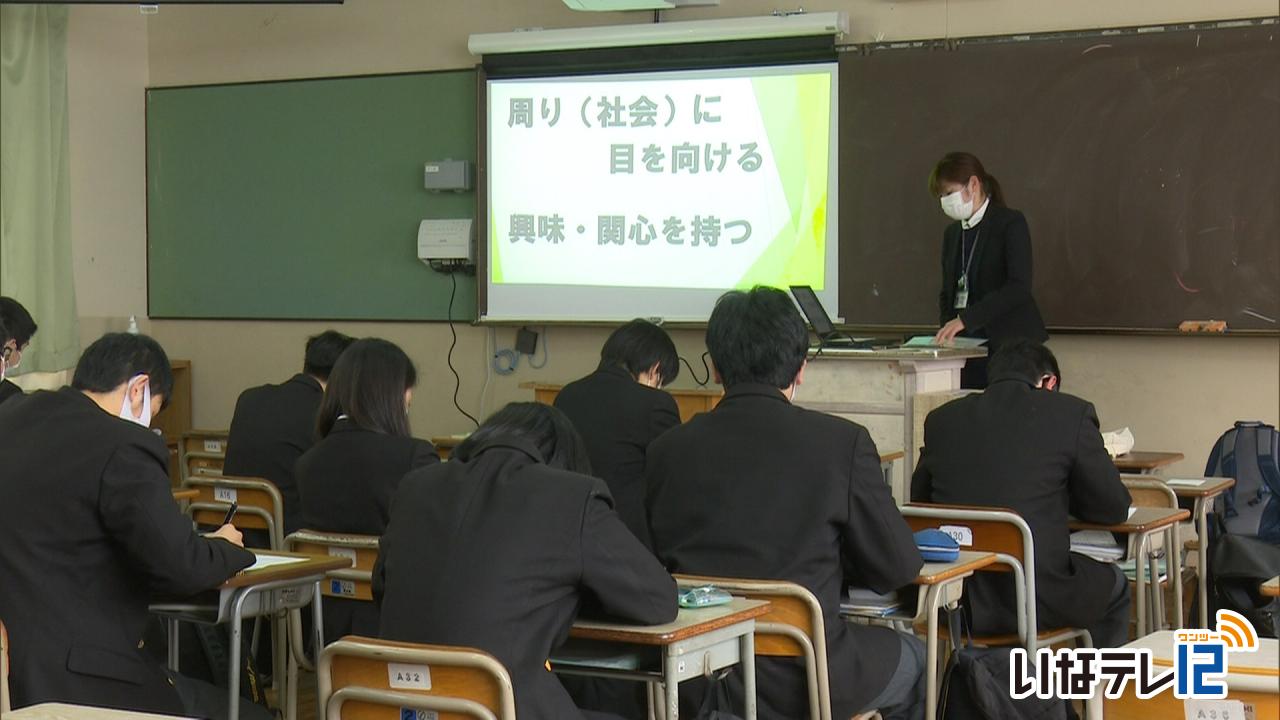

高遠高校で進路講座

伊那市高遠町の高遠高校で1、2年生を対象にした進路講座が県内の企業や学校から講師を招いて行われました。

高遠高校の1、2年生226人が公務員や建設土木、ブライダルなど15職種の講座から好きなものを選択して講師の話を聞きました。

高遠高校は生徒の進路指導として毎年こうした講座を行っています。

公務員の講座では、講師から「普段から周りに目を向けて興味・関心を持つことが大切です」と仕事に対する心構えを話しました。

大工が講師を務めた建設・建築土木の講座では大工の魅力や実際に加工した木材などを紹介していました。

ブライダルの講座では「今は女性だけでなく男性も活躍している。華やかな世界に見えるがサポートする仕事が多い」と講師が説明しました。

高遠高校は「生徒に現場の生の声を聞いてもらうことで生徒自身が進路について考える良い機会になっている」と話していました。

-

新たな「伊那市誌」編纂へ

合併後の新伊那市を中心に、歴史や文化、自然などをまとめた新たな「伊那市誌」の編纂に向けた準備が進められています。

28日は、市役所で編纂委員会の初会合が開かれ、白鳥孝市長から委員13人に委嘱状が手渡されました。

委員長には、元教員で美篶下川手の春日利比古さんが選ばれました。

伊那市史は、約40年前に自然編・現代編・歴史編の3巻が発行されました。

合併前の高遠町、長谷村でもそれぞれ町誌・村誌が発行されています。

今回は、合併後初となる新たな伊那市誌を編纂します。

旧市町村誌が刊行されたのちの事柄を年代順にまとめるほか、新しい伊那市誕生の経緯や、これまでの施策、発展なども掲載します。

若者にも親しみやすい内容を目指し、映像や画像なども活かしたつくりにしていくとしています。

白鳥市長は「合併後から今日に至るまで社会が大きく変わっている。新しい時代の市誌として完成に向けて取り組んでほしい」と話していました。

今後は自然・教育・民俗文化など各分野の部会に分かれて、内容を検討していくということです。

-

コロナ終息を願い 中学生が浦安の舞

上伊那の神職などでつくる伊那雅楽会は22日、伊那市の春富中学校で演奏会を開き、その中で3年生の女子生徒2人が新型コロナの終息を願い、浦安の舞を披露しました。

右が田路梛紗さん、左が中原寧々さんで体育館のステージで同級生を前に浦安の舞を披露しました。

伊那雅楽会は、雅楽に親しんでもらおうと3年前から春富中学校で演奏会を開いています。

今年は新型コロナの影響で訪れるメンバーを半分の5人に減らした為、舞を生徒に依頼をしました。

2人は小学生の時、地元の祭りで浦安の舞を披露した経験があります。

22日の本番に向け改めて稽古を行い、コロナ終息や3年生の高校合格を願い舞を披露しました。

伊那雅楽会は浦安の舞の他に、神事などで演奏する3曲を披露しました。

伊那雅楽会の花畑樹彦楽長は「一日も早くコロナがおさまり、穏やかな社会にもどってほしいです」と話していました。 -

無量寺で福ますの準備

箕輪町北小河内の無量寺で2月2日に行われる節分の行事で使う福ますの準備が26日行われました。

中川弘道住職は、新型コロナの厄災の退散を願い升に文字を書いていました。

26日は無量寺の中川住職がヒノキの升に「福」と「寿」の文字を書いていました。

無量寺では、昭和55年に地域住民の幸せを願い節分の行事を始めたということで、中川住職は当時から40年間福ますに文字を書いています。

節分は、立春を前に、鬼を払い1年の無事を祈願する行事です。

護摩祈祷で使う札には「厄災消除」の文字が書かれています。

今年は70個の福ますが用意され、3日間かけて文字を書いたということです。

無量寺では2月2日の午後3時から護摩祈祷会が行われます。

今年は豆まきはせず、午後4時から年男と年女が福ますに豆を入れて来場者に配るということです。

-

現代学生百人一首で塩澤さん入選

東洋大学が全国の小学生から大学生までを対象に募集した、現代学生百人一首に伊那市の伊那西高校1年生の塩澤希風さんの作品が入選しました。

「自転車を私の横でひく君の日焼けした腕大好きでした」

文芸クラブに所属している塩澤さんの作品は、小学6年生のころ好きな男の子と並んで歩いた下校時の思いを歌にしたものです。

自分の隣にいる男の子の日焼けした腕を見て抱いた淡い恋心を表現したということです。

現代学生百人一首は、学生の視点から日常生活で感じたことなどを詠むもので、東洋大学が主催しています。

34回目となる今回は、全国から6万5,499首の応募があり、100首の入選作品の中に塩澤さんのものが選ばれました。 -

南箕輪村の「てくてく教室」閉講式

南箕輪村が開く運動不足の解消、生活習慣病の予防・改善を目的とした今年度の「てくてく教室」の閉講式が村民センターで行われました。

この日は教室の最終日でオンラインによる講座をうけたあと実際に運動をしました。

オンライン講座では松本大学 スポーツ健康学科の根本賢一教授から実践的な筋力トレーニングやウォーキングについて話を聞きました。

また運動実践では松本大学の学生がオンラインで受講生を指導していました。

教室は去年8月に開講し、全10回開かれてきました。

南箕輪村在住の人が対象で、今年度は12人が受講しました。

受講生たちは教室で学んだことを振り返りながら運動を行っていました。

最後に修了式が行われ受講生に修了証が渡されました。

201/(火)