-

地元の踊り三義音頭定着へ練習

伊那市高遠町三義の住民の集まり、三義子供会は11月の地区の

文化祭で披露する三義音頭を27日練習しました。

会では振り付けや歌を子どもたちに覚えてもらうことで地元の踊りとして定着させていきたいとしています。

練習会場の三義生活改善センターには子供会の親子10人が集まりました。

子供会によりますと三義音頭は昭和20年代に地元住民が作詞作曲し地区の集まりなどで歌い踊られていたということです。

しかし時とともに歌う人もいなくなり60年以上途絶えていました。

それを復活させようと地元の寺、遠照寺の住職松井教一さんが残っていた譜面と歌詞をもとに5年前、お年寄りから踊り方の聞き取り調査を行いました。

それ以降松井さんは地域の子どもたちに受け継いでもらいたいと歌や振り付けの指導を行い小学校の総合学習の時間などで発表してきました。

三義子供会では三義音頭を映像に残し地元の踊りとして定着させていきたいとしています。

三義地区文化祭は11月3日に予定されていて子どもたちは発表に向けて練習を重ねていくということです。

-

文化祭シーズン 学習の成果を発表

伊那市、箕輪町、南箕輪村のすべての中学校で27日文化祭が行われ、生徒たちが日々の学習の成果を発表しました。

このうち今年で50回となる南箕輪村の南箕輪中学校「若竹祭」のテーマは「全力」です。

27日は全校生徒が集まり、意見発表や学習発表が行われました。

このうち科学技術クラブは、静電気の実験を行いました。

金属のバケツに静電気を貯め、数人で輪になって電気が通るのを体験する内容です。

全校制作は、集めたボトルキャップ約2000個を使ったアートです。

展示後はリサイクル業者に引き取ってもらい収益金を東日本大震災の被災地、宮城県の志津川中学校に贈るということです。

28日は音楽会や一般公開が行われます。

また、伊那市の長谷中学校文化祭「くろゆり祭」は「SHINE」をテーマに行われました。

27日は地域住民も参加してミニ運動会が開かれました。

車いすにのったお年寄りも一緒に楽しめるよう、生徒が声をかけていました。

箱からひもを出して結んでいく競技では、生徒と住民が二人一組で行いました。

長谷中学校では毎月「長谷の縁側」として地域住民と交流していて、ミニ運動会も地域を元気にしようと開かれました。

28日は学習発表や、音楽会が開かれます。

-

まほらいな市民大学修了証書授与式

伊那市が市民の生涯学習を推進するために設置しているまほらいな市民大学と大学院の修了証書授与式が、26日、いなっせで行われました。

修了証書授与式では、学長の白鳥孝市長から、市民大学の代表者に証書が贈られました。

市民大学を修了するのは第20期生で、男性11人、女性46人の、合わせて57人です。

2年間にわたり、歴史や自然などについて学んできました。

大学院を修了するのは、第6期の10人です。全員が証書を受け取りました。

白鳥市長は、「積極的に学び、人との結びつきを深め生涯現役で活躍することを期待します」と式辞を述べました。

市民大学生代表の平岩高嶺さんは「学習を通して多くの方と交流できたことが大きな財産になった」

大学院生代表の守屋 武夫さんは「何歳になっても学び続けることが必要で、学んだことを地域に活かせるよう頑張りたい」とあいさつしました。

-

県立歴史館 出前講座in箕輪

千曲市にある長野県立歴史館の職員による出前講座が21日箕輪町の地域交流センターで開かれました。

箕輪町では4年前から年に1回出前講座が開かれていて、今年は「城」と「戦争」の2つをテーマに講義が行われました。

このうち「信州の城と石垣」では、県立歴史館の学芸員・白沢勝彦さんが話をしました。

白沢さんは、諏訪市の高島城で修復により異なる時期に作られた石垣がある事や北信地域では江戸時代後期に作られた「牡丹積み」と呼ばれるものが多くみられると紹介していました。

出前講座は歴史に対する関心を深めてもらおうと県立歴史館が企画しているもので、今年度は箕輪町を含め4か所で開かれる計画です。

-

小出太鼓 権現まつりへ稽古!

伊那市西春近の和太鼓チーム「小出太鼓」は10月6日に開く太鼓イベント「権現まつり」に向け稽古に励んでいます。

20日の夜はメンバーおよそ20人がまつりで披露する曲の練習をしました。

小出太鼓は、地域のまつりで太鼓を打ったのが結成のきっかけで、今年で38年になります。

西春近小出地区のメンバーを中心におよそ30人で活動していて、地域のイベントなどでオリジナル曲の太鼓を披露しています。

権現まつりは、練習の成果を見てもらおうと、年に1度稽古場を会場に開いています。

この日は小学生から大人までのメンバー全員で演奏する「ハイハイハイ」という曲を練習しました。

メンバーらはまつりを前に熱の入った稽古をしていました。

小出太鼓プロデューサーの赤羽勝史(かつし)さんは「お客さんと一緒になって楽しめる演奏をしたい」と話していました。

権現まつりは10月6日(日)の午前11時から伊那スキーリゾート下の小出太鼓稽古場で開かれます。

-

第一美術長野県支部展

全国公募展の第一美術展に出品された作品の長野県支部展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、亡くなった2人を含める58人の絵画や工芸62点が並べられています。

5月下旬から6月上旬にかけて東京都で開かれた第90回第一美術展に出品した長野県内の作家の展示会です。

県支部展は、県内各地持ち回りで開いていて、上伊那地区では2年に1度開催されています。

第90回展には県内から5人が入賞しました。

上伊那地域からは3人が入賞し、文部科学大臣賞に、伊那市の原和男さんの作品「NET」。

会員奨励賞に、南箕輪村の加藤博美さんの作品「再誕」。

準会員優秀賞に伊那市の小坂洋一さんの作品「今年も良い事あるわよ」が選ばれました。

この第一美術長野県支部展は23日(月)まで伊那市の伊那文化会館で開かれています。

-

東部中1年 そば打ち体験

伊那市の東部中学校1年4組の生徒は19日、総合的な学習の時間にそば店の店主らからそば打ちを学びました。

この日は、東部中1年4組の生徒36人が高遠閣を訪れ、そば打ちを体験しました。

講師を務めたのは、壱刻の山根健司さん。

きし野の岸野靖典さん。

全国で118人が認定されている素人そば打ち段位全麺協5段をもつ原秀夫さんの3人です。

生徒たちは今年度、総合的な学習の時間にそばについて学んでいます。

今回は、そば店の店主らから打ち方を教わり、自分たちでも打てるようになりたいと山根さんに依頼し実現しました。

4、5人で1つのグループを作り、そば粉と水を混ぜる「水回し」から切るところまで全て自分たちで行いました。

途中、生地に穴が空いてしまうこともありましたが、全てのグループでそばが完成しました。

出来上がると早速打ち立てを味わっていました。

1年4組では、来年2月頃を目途に保護者に振る舞うことを目的に学習を深めていくとしています。

今回体験を受け入れた山根さんは「初めて中学生からの依頼があったので、今後は中学生の受け皿を構築していきたい」と話していました。 -

伊那西小 ペタンク楽しむ

伊那市の伊那西小学校の児童は、子どもから高齢者まで楽しめるスポーツ、「ペタンク」を19日、体験しました。

この日は、伊那西小学校の5年生12人が、上伊那ペタンク同好会のメンバーらと混ざって、競技を楽しみました。

ペタンクは、標的となる球に鉄のボールを投げ合って、相手より近づけることで得点を競うスポーツです。

今回の体験会は、1998年の長野パラリンピック冬季大会に出場経験があり、現在は長野県障がい者スポーツ協会に所属し、現在は障がい者スポーツ地域コーディネーターをしている加藤正さんが、上伊那ペタンク同好会に提案し、行われました。

加藤さんは、母校の伊那西小学校に、ペタンクとルールが似ている障がい者スポーツ「ボッチャ」の用具を寄贈しています。

上伊那ペタンク同好会の坪木利夫会長は、今後も各地でペタンクを体験できる機会を設け、健常者と障がい者の交流や、幅広い世代の交流を広めていきたいと話していました。

-

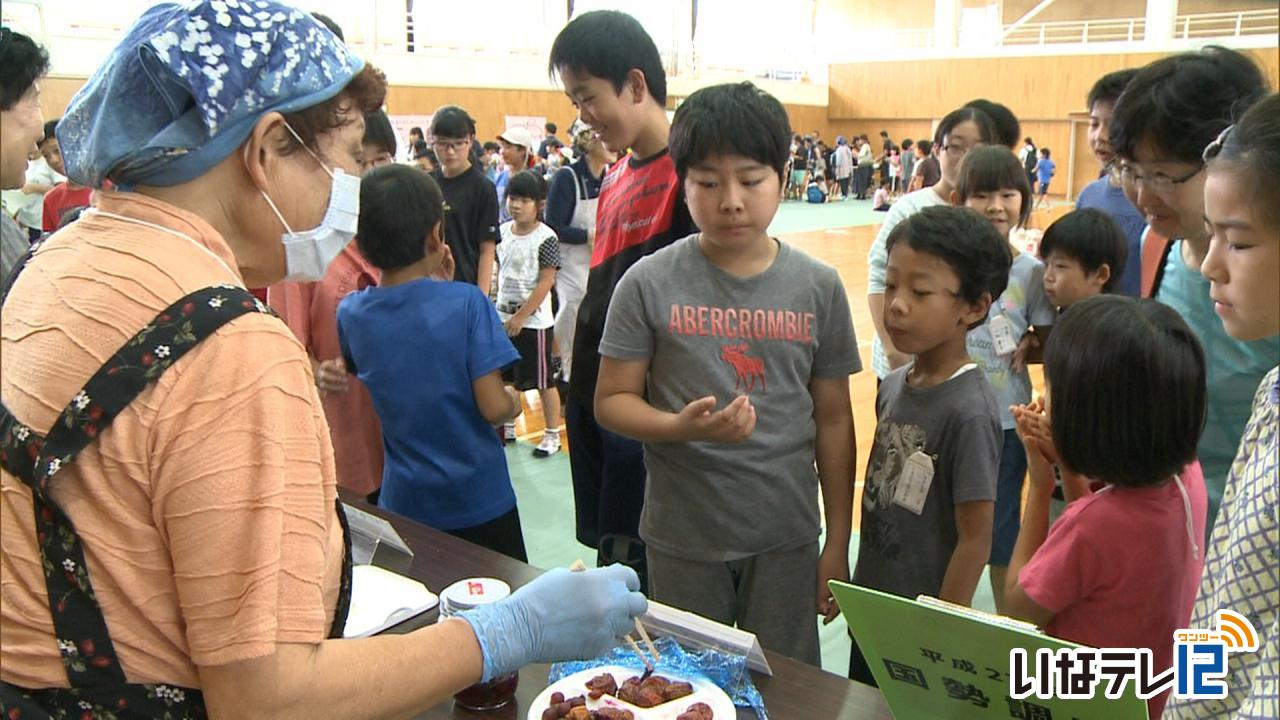

小中学生 食で高遠を学ぶ

小中学生が食の視点から高遠の歴史や文化について学ぶイベント「たかとお食フェス」が18日伊那市の高遠スポーツ公園文化体育館で開かれました。

高遠町内の飲食店や農家、主婦グループらがおよそ21のブースを出し、ローメンや昆虫食、家庭料理などを紹介していました。

このイベントは、食を通して高遠の歴史を知り、郷土愛を育んでもらおうと上伊那広域連合や高遠の各種団体で作る実行委員会が初めて企画しました。

午前中は高遠小と高遠北小の全校児童およそ260人が会場を訪れ、それぞれのブースを周っていました。

こちらは「くりやきもち」です。

秋のお茶菓子の一つで、甘く煮た栗とその煮汁の中に小麦粉を入れこねて、焼いて作るという事です。

こちらは、唐辛子の加工品を作っている団体のブースです。

担当者が「高遠では江戸時代から唐辛子が栽培されていました」と説明していました。

子ども達は、五平餅に唐辛子みそやラー油を付けて味わっていました。

午後には高遠中学校の全校生徒およそ140人が会場を訪れたという事です。

-

伊澤修二記念音楽祭 ポスターコンク表彰

伊那市が高校生を対象に行った伊澤修二記念音楽祭のポスター原画コンクールで高遠高校2年の栗原和也さんの作品が最優秀賞に選ばれました。

17日は市役所で表彰式が行われ栗原さんに表彰状が贈られました。

最優秀賞に選ばれた高遠高校2年の栗原さんの作品です。

指揮をする伊澤修二が楽器をあやつり演奏している様子が描かれた作品で、色使いやリズム感のあるデザインが評価されました。

栗原さんの作品はポスターとチラシの原画に採用されました。

伊那市長賞に選ばれたのは高遠高校2年の廣瀬真梨乃さんの作品です。

高遠の自然と高遠で生まれた音楽をイメージした作品で細かな点まで丁寧に描かれている事が評価されました。

廣瀬さんの作品はチケットの原画に採用されました。

ポスター原画コンクールは高校生に音楽祭への関心を高めてもらおうと伊那市が行ったもので、市内の高校から24点の応募がありました。

伊澤修二記念音楽祭は10月26日に行われます。 -

旧井澤家住宅で野点の茶会

伊那市西町の旧井澤家住宅で16日に野点の茶会が開かれました。

築250年近い趣ある住宅を眺めながら、日本ならではの文化に触れてもらおうと開かれたもので、大日本茶道学会伊那支部の会員が抹茶と和菓子を振る舞いました。

今年初めて琴の演奏も行われ、抹茶を味わいながら楽しんでいました。

また、旧井澤家住宅の中では高遠焼の展示即売会も開かれました。

旧井澤家住宅は、江戸時代中期に建てられたとされる造り酒屋の住宅跡で、伊那市の有形文化財に指定されています。

茶会を企画した伊那部宿を考える会では「日本古来の文化に触れながら、旧井澤家住宅の古民家ならではの良さに触れてもらえた」と話していました。 -

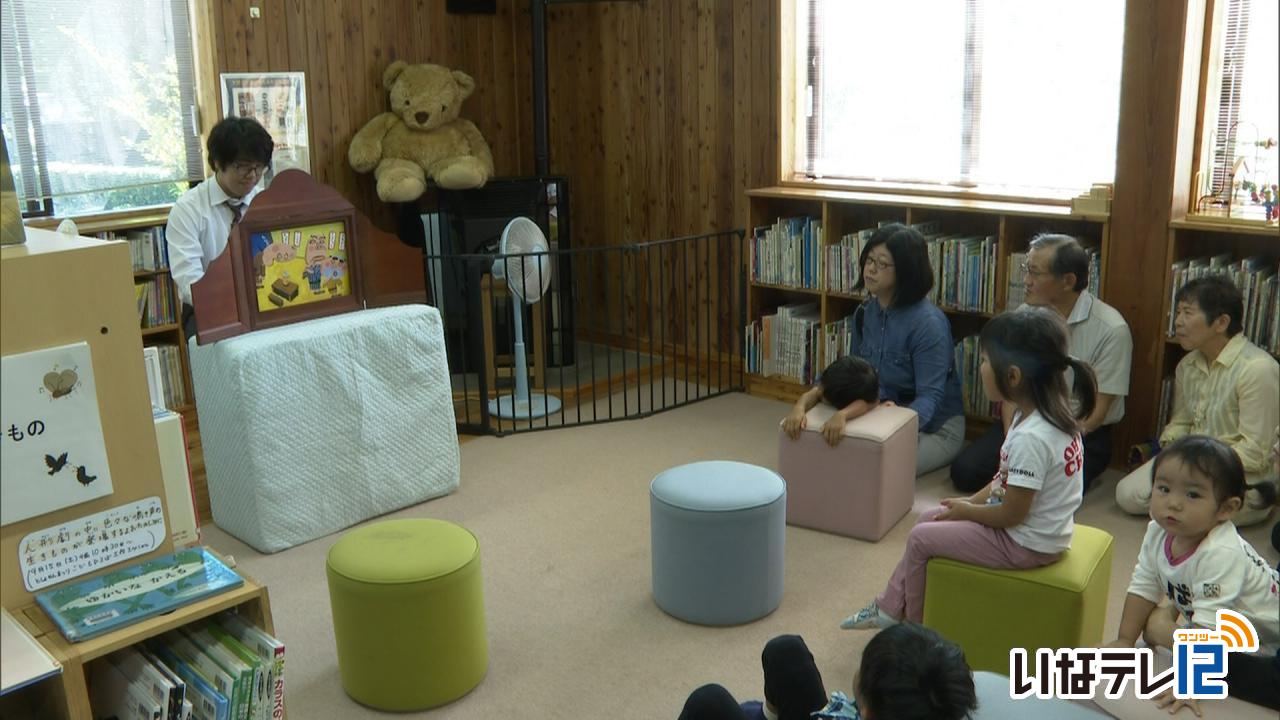

高遠高生 紙芝居を読み聞かせ

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は14日、高遠町図書館で紙芝居の読み聞かせを行いました。

この日、高遠高校の図書委員が、高遠町に古くから伝わる「龍勝寺山の姫小松」など5作品の紙芝居の読み聞かせを行いました。

「龍勝寺山の姫小松」の絵は、美術クラブの卒業生によるものです。

また、物語は国語の教諭に依頼して、子どもでもわかりやすい表現を工夫したということです。

訪れた子どもたちは、話の世界に興味を見せて、楽しんでいました。

生徒たちはこの日のために、1か月前から、練習をしてきたということです。

今回の読み聞かせには、親子連れなど、およそ10人が訪れました。

-

K展 色鮮やかな作品ならぶ

伊那市高遠町の国画会会員、北原勝史さんが指導する教室「K・絵画サークル」の作品展が、伊那市のいなっせで開かれています。

会場には、14人の会員の近作およそ40点が並んでいます。

K・絵画サークルは、高遠高校の美術教員をしていた北原勝史さんが、一般向けに開いた美術教室がきっかけで始まりました。

会場には立体的な表現を取り入れた作品や、色鮮やかな作品が多く並んでいます。

「第10回記念K展」は、21日(土)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

進徳館の歴史・偉人 一室に並ぶ

幕末から明治初期にかけて、教育界に多くの人材を輩出した進徳館に関わる展示が、伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で開かれています。

会場には、進徳館で実際に使われていた教科書や、ここで学んだ人物が作った文学作品などが並んでいます。

会場では、教科書のレプリカが置かれていて、実際に手に取って見ることができます。

進徳館は、幕末の高遠藩主、内藤頼直によって設立されました。

「第64回特別展 文よく武を制す」は、12月8日(日)まで、博物館の2階第3展示室で開かれています。

-

没後10年 平山郁夫展

日本画家・平山郁夫さんの没後10周年にあわせた作品展が、伊那市のはら美術で開かれています。

会場には、平山郁夫さんの作品の版画30点が展示されています。

平山さんは、日本美術史に名を残す日本画家で、平成21年に71歳で亡くなってから今年で10年になります。

信州高遠の四季展では、4回審査委員長を務め、伊那市の名誉市民にもなっています。

会場には平山さんの代表作が並んでいました。

没後10年平山郁夫作品展は、23日まで、伊那市坂下のはら美術で開かれています。

-

箕輪西小学校で運動会

秋の運動会シーズンがはじまり、上伊那の多くの小学校で14日、運動会が開かれました。

箕輪町の箕輪西小学校でも運動会が開かれ、全校児童106人が紅組と白組に分かれ点数を競いました。

児童は運動会に向けて早いクラスでは夏休み前から練習してきたということです。

高学年のリレーでは白熱した勝負が行われ、児童たちが懸命に走っていました。

大玉送りは、全校児童とその保護者が一緒になって行う競技です。

応援合戦では、紅白に分かれ大きな声で応援していました。

箕輪西小学校では、「練習の成果を発揮して頑張る姿や学年を超えて友達を応援する姿がみられました」と話していました。

14日はこのほか、伊那市の6校、箕輪町の1校、南箕輪村の1校で運動会が開かれました。

-

伊那西高校定期演奏会 15日開催

伊那市の伊那西高校吹奏楽クラブと合唱クラブの定期演奏会が、伊那文化会館で開かれます。

38人の吹奏楽クラブは、13曲を演奏します。

ラテン音楽や、アニメ曲など3曲は、楽器を演奏しながらパフォーマンスを披露します。

合唱クラブは、 今年の NHK全国学校音楽コンクールの自由曲で銅賞を受賞した曲「夢」など、5曲を歌います。

2つのクラブ合同の「第16回定期演奏会」は、15日午後1時から、伊那文化会館の大ホールで開かれます。

入場は無料です。 -

直江津遭難の日で献花

1942年に中箕輪国民学校の児童が修学旅行中に新潟の海で亡くなった「直江津遭難の日」にあわせ、13日、箕輪中部小学校の児童が慰霊碑に献花しました。

13日、児童たちは登校すると、慰霊碑に花を手向け、手を合わせていました。

直江津遭難は、1942年9月13日に中箕輪国民学校、今の箕輪中部小学校の児童5人が、修学旅行中に新潟県直江津の海で波にのまれて亡くなったものです。

小学校には亡くなった児童の冥福を祈って建てられた慰霊碑があり、児童たちが手を合わせていました。

箕輪中部小学校では、命の大切さを子どもたちに伝えていきたいとしています。

-

田楽座 御礼公演にむけて練習

伊那市富県を拠点に活動している歌舞劇団田楽座は、20日からの稽古場公演に向けて12日、練習を披露しました。

公演は地元の人に感謝を伝えようと年に1度開かれていて、今年で26回目になります。

定番演目の伝統芸「とりさしまい」のリズムや配役を新しくした「さいとりさし」や、津軽のメドレーなど、全8演目を披露します。

この日は、その中から獅子舞の練習を行いました。

演出を担当している遊佐愛実さんは、「稽古場公演は舞台と客席の距離が近いため、一緒に楽しめるような舞台にしたい」と話していました。

「第26回稽古場公演 よっておくんな田楽座」は、伊那市富県の田楽座稽古場で、20日から23日

まで開催されます。

入場にはチケットが必要で、前売り券は1000円。ホームページからも購入できます。

-

県立歴史館会秋季企画展「戦国 小笠原三代」

千曲市屋代の長野県立歴史館は、国宝7点、重要文化財3点を含む美術工芸品や古文書など103点を展示する、開館25周年を記念した秋季企画展、「戦国 小笠原三代 長時・貞慶・秀政 故実とネットワークを縦横に駆使した一族の運命」を10月14日まで開催します。

この企画展は、長野県の大名で松本藩主などを務めた、小笠原秀政が今年、生誕450年の節目に当たることで計画。

小笠原家が、群雄割拠の時代をどう生き抜いたのかを、戦いの歴史だけでなく、

現存する仏像などを通じた信仰から紐解いています。

長野県立歴史館 開館25周年記念秋季企画展「戦国 小笠原三代」は10月14日までで観覧料は、一般300円、大学生150円、高校生以下は無料です。

-

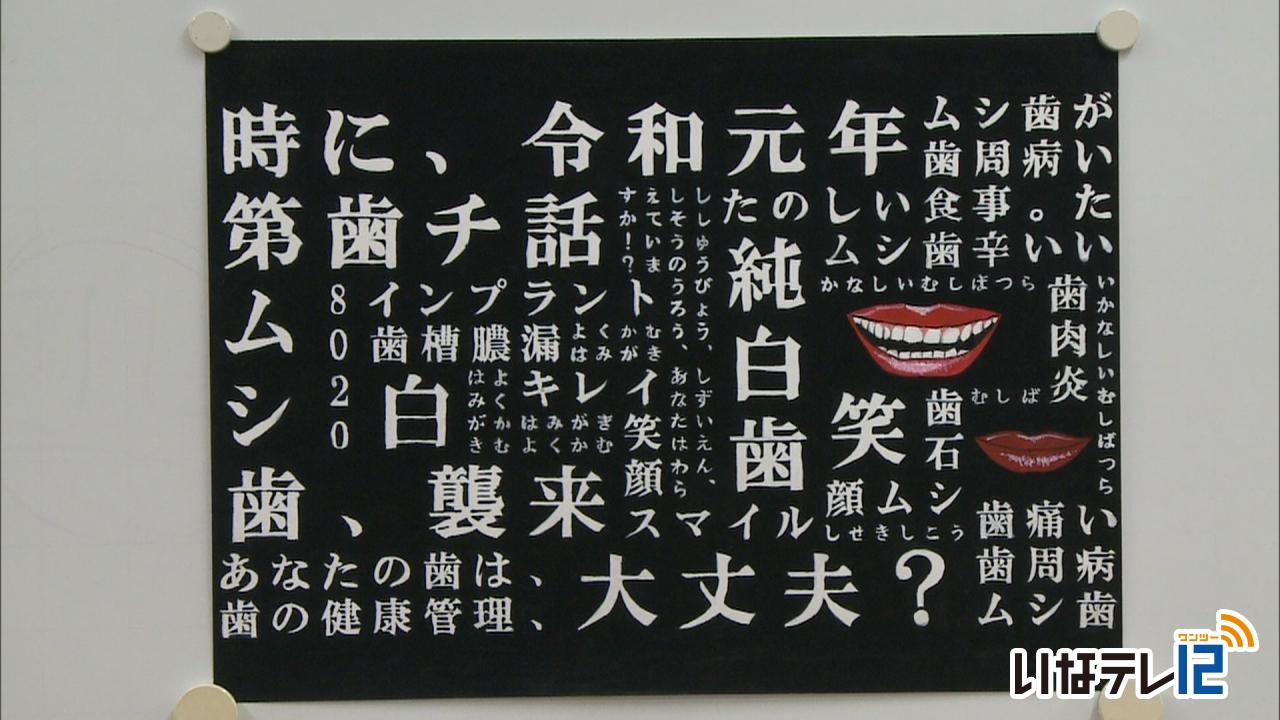

歯の衛生ポスター 唐澤君(箕輪中)最優秀

上伊那歯科医師会が小中学生を対象に募集した歯の衛生に関する図画・ポスターコンクールの審査会が11日開かれ最優秀賞5点が決まりました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内で最優秀賞に選ばれたのは中学校の部で箕輪中学校2年の唐澤来駕君の作品です。

歯の衛生に関する図画・ポスターコンクールは、上伊那歯科医師会が毎年行っているもので、今年で67回目になります。

今年は小中学校合わせて26校から646点の応募がありました。

最優秀賞と優秀賞の作品は県のコンクールに提出されます。

-

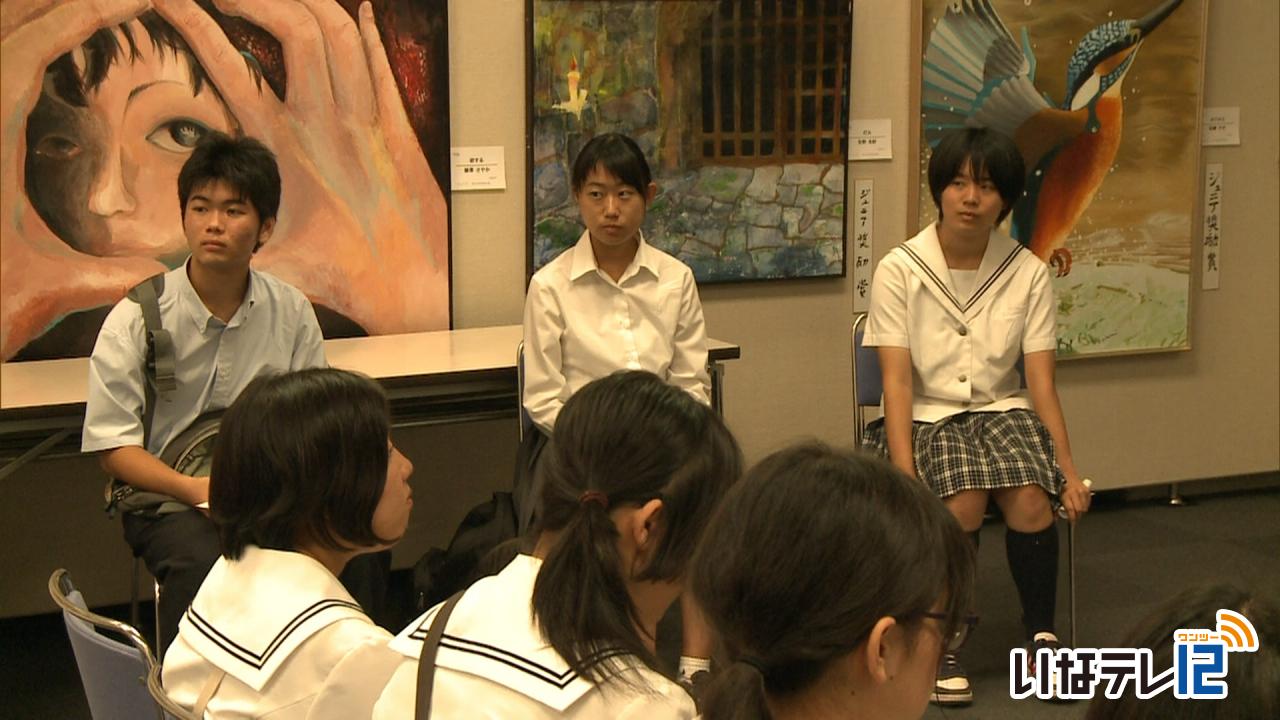

伊那美術展特別企画 作品について語り合う

伊那市の伊那文化会館で開かれた、第95回伊那美術展で入賞した高校生と伊那美術協会の会員が語り合う特別企画が7日、行われました。

会場に美術協会の会員が集まり、高校生の入賞者3人から制作に関する話を聞きました。

ジュニア大賞を受賞した伊那西高校の城生ことりさんは、「日長石の青年」を制作しました。

城生さんは、「特に色にこだわって作りました。濁らないようにしながら、原色をあえて残すように工夫しました。」と話していました。

ジュニア準大賞を受賞した伊那北高校の宇田川紗登美さんは、「備忘録」を制作しました。

宇田川さんは、「幼いころの純粋さと未来への希望を感じられるような作品にしました。」と話していました。

また、同じくジュニア準大賞を受賞した高遠高校の米森翔さんは、「本音」を制作しました。

米森さんは、「自分の本音を聞き出そうとする他人がいびつに見えました。作品ではそれを表現したかった。」と話していました。

特別企画は、次世代育成を目的に、伊那美術協会が開いたもので、協会は、「若い人にできるだけ美術に触れてほしい」と話していました。

-

伊那北高校合唱コンクール

伊那市の伊那北高校の第52回合唱コンクールが6日伊那文化会館で行われ、2年A組と3年D組の2クラスが金賞に選ばれました。

伊那北高校の合唱コンクールでは、例年金賞に選ばれるのは1クラスですが、審査の結果同点だったとして、今回2年A組と3年D組の2クラスが選ばれました。

音楽の兒玉智紀教諭は「2クラスが選ばれるのは初めてではないか」と話していました。

コンクールには1年生から3年生までの18クラスが参加し、練習の成果を披露していました。

音楽会の模様は10月にご覧のチャンネルで放送します。

-

50回の節目 高遠城下まつり

今年で50回目となる高遠城下まつりがきょう、伊那市高遠町で

行われました。

まつりでは50回の節目を記念してオリジナルの手ぬぐいが作られました。

手ぬぐいには高遠閣や石仏、鎧兜などでかたどった「高遠」の文字などがデザインされていて町民踊りの参加者に配られたほか訪れた人たちには1本300円で販売されました。

高遠町商店街は歩行者天国となり様々なイベントが行われ高遠中学校の生徒と高遠太鼓保存会が太鼓の演奏を披露しました。

高遠北小学校の児童は戦国時代に高遠城主だった仁科五郎と織田軍の攻防を表現した舞、孤軍高遠城を披露しました。

高遠城下まつりは1967年に商店の大売り出しに合わせて始まった絵島まつりが前身です。

50回記念として行われた今回は地元のほか交流のある新宿区や猪苗代町、三宅村などから11団体250人が参加し祭りを盛り上げていました。 -

クラスが団結 弥生音楽会

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の音楽会が5日伊那文化会館で開かれ3年D組が最優秀賞に選ばれました。

3年D組が歌った「群青」という曲は東日本大震災のあとに福島県の中学生の言葉を歌にしたものです。

音楽会はクラスごとのコンクール形式で行われ最優秀賞に選ばれた3年D組がアンコール演奏をしました。

音楽会の模様は21日土曜日午後2時からご覧のチャンネルで放送します。

-

東部中吹奏楽部 9月16日に定演

伊那市の東部中学校吹奏楽部は9月16日に開かれる定期演奏会に向けて追い込みに入っています。

東部中吹奏楽部は、3年生 28人、2年生26人、1年生24人の78人で活動しています。

演奏会では、みんなが知っている曲を聞いてもらおうと、「USA」や「嵐メドレー」などを演奏する予定で、きのうは振り付きで練習をしていました。

東部中吹奏楽部は夏に開かれた県大会では銀賞を受賞しました。

演奏会に向けて、夏休み中も練習してきたということです。

木下瑠菜部長は「3年生のソロや振り付けなど見所がたくさんあって、みなさんと楽しめる演奏会なので是非来てもらいたいです」と話していました。

東部中吹奏楽部の定期演奏会は、9月16日の午後1時から伊那市の伊那文化会館大ホールで開かれます。

入場は無料です。 -

藝大卒業生が東部中生徒へ合唱指導

伊那市の東部中学校の生徒は2日、東京藝術大学大学院を修了した指揮者から合唱指導を受けました。

指導を受けたのは、東部中学校の全学年の生徒およそ900人です。

講師を務めたのは、東京藝術大学大学院を修了し、合唱指揮者として活躍する黒川和伸さんです。

生徒たちは、11月の合唱コンクールで歌う曲の指導を受けました。

黒川さんは、「背筋をのばすこと」、「歌うときに口をとがらせること」、「目は指揮者で、口は真正面に」、と3つのポイントを生徒にアドバイスしていました。

こうした東京藝術大学と伊那市の学校との交流は、高遠町出身の伊澤修二が東京藝術大学の初代校長を務めたことが縁で行われています。

-

第95回伊那美術展

上伊那の美術愛好家が一堂に集う第95回伊那美術展が、伊那文化会館で1日から始まりました。

伊那美術展は、日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門を発表する展示会です。

今回は、会員や一般、高校生の作品を合わせて126点が並んでいます。

美術展では審査も行われ、最高賞の伊那美術協会賞には辰野町の長崎 祐司さんの作品が選ばれました。

ジュニア大賞は、伊那西高校2年生で駒ヶ根市の城生 ことりさんの作品が選ばれました。

美術展は、8日(日)まで伊那文化会館で開かれています。(2日は休館日)

7日(土)の午後2時からは、高校生の入賞者を囲んで作品について話し合うイベントが予定されています。

-

井月さんまつり いなっせで開催

「第7回千両千両井月さんまつり」が31日と9月1日の2日間、伊那市のいなっせで行われました。

1日目は、井月が生きた伊那の幕末維新の時代をテーマにした講演会などが開かれました。

講師を務めたのは、元高遠町歴史博物館館長の北原紀孝さんです。

北原さんは、「幕末から明治維新の中でも、俳人として作品を残してきた井月はたくましい」と話していました。

また、いなっせでは井月の作品や、井月の美しい字体を目指した市内の小学生の習字が展示されました。

「千両千両井月さんまつり」は、江戸末期から明治初期に、放浪の俳人として伊那を訪れた井上井月の生涯やその時代について考えるイベントです。

まつり2日目は、「第28回信州伊那井月俳句大会」が開かれました。 -

ピザ窯づくり 墨つけ・仕口加工

総合学習のピザ窯づくりを通して森林整備などを学んでいる、南箕輪小学校の児童は27日、伊那市の株式会社相模工匠の工場で、ピザ窯の小屋の接合部分の加工を行いました。

児童たちは、接合する形を書く「墨付け」をおこなった木材に、慎重にノコギリの刃を入れていきました。

これは、木材と木材を接合する「仕口」をつくる作業で、木造建築では重要な作業になります。

ノコギリで切断した部分は、木の接合をしやすいように、かんなで「加工」をしました。

児童たちは今後、小屋の屋根づくりなどを行っていくということです。

201/(火)