-

ザ・シワクチャーズ伊那の土屋淑子さんが長寿賞受賞

伊那市で活動する合唱団ザ・シワクチャーズ伊那の土屋(つちや)淑子(としこ)さんが、第11回国際シニア合唱祭で長寿賞を受賞しました。

3日は、伊那市のいなっせでザ・シワクチャーズ伊那の練習が行われ、土屋さんも参加していました。

長寿(ちょうじゅ)賞(しょう)は、先月20日から22日にかけて横浜で開かれた合唱祭で90歳以上の参加者を対象に贈られたものです。

土屋さんは現在90歳で、ザ・シワクチャーズ伊那の発足した2007年から所属しています。

合唱ではアルトを担当しています。

長寿賞の受賞は、ザ・シワクチャーズ伊那では初だということです。

ある団員は、「土屋さんを目標に頑張りたい」と話していました。 -

高遠町歴史博物館 古文書講座が開講

伊那市の高遠町歴史博物館に所蔵されている古文書を読み解き歴史に触れる古文書講座が、2日から歴史博物館敷地内の地域間交流施設で始まりました。

この日は、伊那市西春近の沢渡に残る幕末の高札を題材に、古文書を読み解きました。

こちらの高札に書かれているのは、キリシタン禁制についてのお触れです。

キリスト教を布教する宣教師「バテレン」について通報した人には銀五百枚、キリスト教信者を通報した人は、銀百枚の褒美を与えるなどと書かれています。

講師を務めているのは、高遠町歴史博物館の学芸員の福澤 浩之さんです。

福澤さんは、くずし字をどのように読めばいいか説明していました。

この古文書講座は、昨年度から始まり今年度は16人の申し込みがありました。

参加者は、くずし字の辞書を調べるなどして古文書を読んでいました。

講座は、年6回を予定していて、今後は武田信玄に関わる古文書や、高遠藩の藩士が記した日誌などを読み解いていきます。

-

箕輪中部小学校で運動会

箕輪町の箕輪中部小学校で初夏の運動会が1日開かれました。

運動会では、全校児童610人が紅組と白組に分かれ21の種目で競いました。

中部小学校では、暑さ対策や2学期に行事が多いことからこの時期に運動会を開いています。

陣地に多くの竹を引っ張った方が勝ちとなる3年生の竹引き競技では、児童が懸命に竹を引っ張っていました。

-

伊那東小学校の伝統行事 相撲大会

伊那市の伊那東小学校の伝統行事、相撲大会が31日学校の校庭で開かれました。

相撲大会は今月27日から始まった相撲週間のまとめとして開かれたものです。

校庭には24の土俵がつくられ児童らは学年別に相撲をとりました。

投げや突きなどは禁じ手とされ押しだけで戦うのがルールで白熱した取り組みが行われていました。

伊那東小学校の相撲大会は体育の日が制定された1966年、昭和41年に始まったとされています。

児童の体力向上を目的とした全校運動として相撲のほか駆け足や体操も行われていたものが次第に相撲大会に一本化されたということです。

大会には保護者も応援に駆け付け校庭には大きな声援が響いていました。

-

西春近南小児童 学校近くの遺跡を見学

伊那市の西春近南小学校の5・6年生は、学校近くで見つかった古墳時代のものとみられる住居址の遺跡を31日見学しました。

伊那市内で古墳時代の住居址が見つかったのは今回で3例目となります。

西春近南小学校から徒歩で数分の所にあるこの場所では、古墳時代を含め3つの住居址が見つかりました。

宅地造成をしていたところ遺跡の一部が見つかり、伊那市教育委員会では今月8日から発掘調査を行っています。

見学会は、子ども達に調査の様子や遺跡を見てもらう事で地域の歴史に興味を持ってもらおうと、教育委員会が開きました。

子ども達は、遺跡で見つかった土器を触ったり、伊那市創造館の学芸員・濵慎一さんの話を聞きました。

この辺一帯は「西春近南小学校遺跡」と呼ばれ、これまで平安時代の集落跡とされてきました。

しかし今回見つかった住居址は、出土した土器の特徴から平安時代以前の古墳時代や奈良時代のものとみらています。

伊那市で古墳時代の住居址がみつかったのは、美篶や手良についで3例目だという事です。

-

美篶芦沢 ポピーとムギナデシコ見ごろ

伊那市美篶芦沢の矢島清さんが管理する畑で、ポピーとムギナデシコが見ごろを迎えています。

矢島さんは5年前から遊休農地となっていた畑でポピーとムギナデシコを育てています。

ポピーはこれから咲きはじめるものもあり来週いっぱい、ムギナデシコは来週前半まで楽しめそうだということです。

-

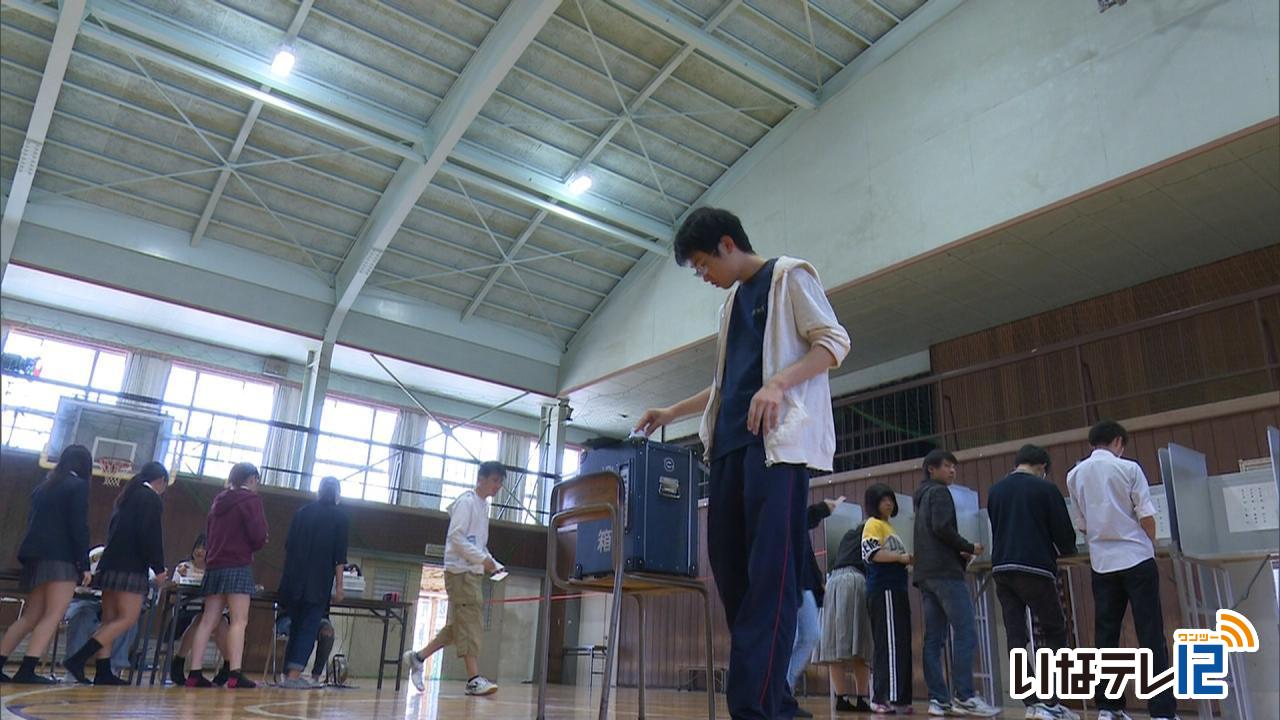

箕輪進修高校で選挙出前授業

若い世代に選挙への関心を高めてもらおうと、箕輪町と県の選挙管理委員会が、箕輪進修高校を30日訪れ、選挙の出前授業を行いました。

この日は、箕輪進修高校の体育館で出前授業が行われ、生徒109人が参加しました。

生徒たちは、実際に選挙で使われる投票箱や記載台を使って県知事選の模擬投票を体験していました。

選挙立会人や事務従事者なども生徒が務めました。

この出前講座は、若い世代に関心を高めてもらおうと、箕輪町選挙管理委員会と、長野県選挙管理委員会が行いました。生徒たちは、模擬用に作られた選挙公報でどの候補者に投票するか判断して投票していました。

県の担当者は、「18歳になったら、投票という行為を通して社会と対等に向き合うことになる。 誰に投票するか決めた答えに間違えはない」と話していました。

-

西春近北保育園 園児が田植え

伊那市の西春近北保育園の園児が29日、保育園南の田んぼで田植えを体験しました。

この日は、園児がJA上伊那青(せい)壮年部(そうねんぶ)西春近支部のメンバーに教わりながら田植えをしました。

保育園の田植え体験は毎年行われていて、今年で7年目になります。

JA上伊那青壮年部では、地域の子供たちに農業に触れてもらおうと田植え体験などを企画しています。

この日植えた苗は白(しら)毛(け)餅で、園児たちはおよそ17アールの田んぼのうち、0.5アールに苗を植えました。

橋爪(はしづめ)久美子(くみこ)園長は「お米ができるところを、田植えを通して学んでほしい」と話していました。

今回植えた白毛餅は、9月末に収穫し、11月には餅つき大会をする予定です。 -

専門学生が水生昆虫調査

長野県公衆衛生専門学校の学生が伊那市荒井の小沢川で27日、水生昆虫調査を行いました。

27日は、専門学校2年生の学生19人が調査を行いました。

小沢川に生息する水生昆虫を採取して種類を特定し、川の水質を判定するものです。

講師をつとめたのは、長野県自然観察インストラクターの野口(のぐち)輝(てる)雄(お)さんです。

野口さんは、「川幅や水温などの違いで水生生物は棲み分けをしている。水質調査をすることでそれぞれの生物に違いがあることを学んでほしい」と話していました。

生物学の授業では、野外での調査を定期的に行っています。

授業では、魚の解剖なども行うということです。 -

教育の精神受け継ぐ 進徳館の日

高遠藩の藩校「進徳館」の教育の精神を受け継いでいこうと、進徳館の日の行事が伊那市高遠町で25日行われました。

式典は、高遠城址公園内の高遠閣で行われ、市内からおよそ160人が訪れました。

進徳館は、1860年に高遠藩の当時の藩主内藤頼直が創設しました。

伊那市では、その教育の精神を見つめ直し現代に受け継いでいこうと毎年進徳館の日の行事を行っています。

式典で、進徳館の教えにならった教育に取り組む高遠北小学校の小出豊校長は、そばの栽培など食を通じた活動を例にあげ、「児童はより良いものができるよう試行錯誤し、意欲的に学習に取り組めている」と話していました。

伊那市の林俊宏副市長は「進徳館から続く実践や体験を重視した伊那市の教育がより充実していく事を願います」と話していました。

-

吹奏楽クラブが力強い演奏を披露

伊那弥生ケ丘高校吹奏楽クラブの定期演奏会が26日伊那文化会館で開かれました。

定期演奏会は今回が29回目となります。

ポピュラーな音楽や聴きごたえのある吹奏楽曲など三部構成の演奏会で部員約50人が力強い演奏を披露していました。

-

春の叙勲 松田泰俊さん

春の叙勲、喜びの声。

22日は、教育功労で瑞宝双光章を受章した、元小中学校校長で伊那市長谷溝口の松田泰俊さんです。

松田さん「こんな章をいただけるのかなあと少し困惑いたしました。多くの子どもたち、お世話になった多くの先生方、保護者や地域の皆さんのおかげと思って感謝しております」

伊那市長谷溝口の松田泰俊さん。

県内各地の小中学校に赴任し、上伊那では赤穂中学校と伊那小学校で校長を務めました。

-

上伊那教育会総研修会 「仰望の日」

上伊那地域の教職員でつくる公益社団法人上伊那教育会の研修会が22日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

会長で伊那小学校の校長の林武司さんは「上伊那教育会の活動をとおして共に学び、教師としての資質向上に励み、子ども達の学びと育ちにつなげていきましょう」と挨拶しました。

研修会ではパネルディスカッションが開かれ、若手教師が教育会の活動で感じた事を発表しました。

辰野東小学校で図書館司書をしている馬場綾菜さんは「地域の作家を調べた事で真の研究について考えるようになりました」と話していました。

箕輪中部小学校で2年生の担任をしている丸山翔平さんは「研修に参加する事で、クラス運営のヒントを知る事ができました」と話していました。

上伊那教育会には上伊那の小中学校52校が所属し、教職員1,165人が会員となっています。

研修会は伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の詩から言葉を取り「仰望の日」と名付けられています。

-

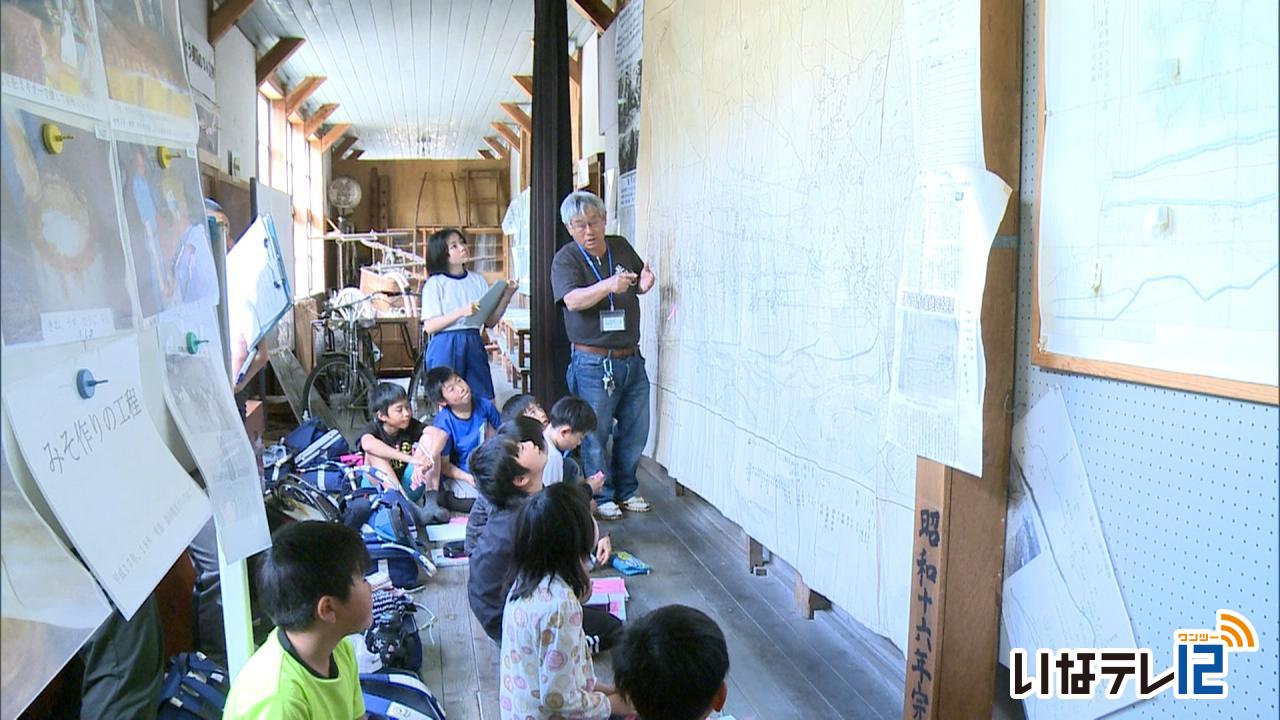

美篶小学校 歴史・文化学ぶ

伊那市の美篶小学校では、クラブ活動で地域の歴史や文化を学んでいます。

20日は今年度のクラブ活動がスタートしました。

この中で地域探検クラブでは、手作りの地図の自分が住んでいる場所にシールを張って、地域とのつながりを確認していました。

また、地域に伝わる「美篶の歌」を歌ったり、校章の由来を学びました。

はた織りクラブでは、児童がはた織りの体験をしたり、裂いた布団の布を丸めてはた織りの材料をつくりました。

織った布は文具入れや雑貨入れにします。

完成した作品は毎年、冬の開校記念式典で展示されるということです。

4年生から6年生は年に8回、11のクラブから選択して 動しています。

このうち5つのクラブが外部から講師を招いて活動しています。

-

西春近南保育園草もち作り

伊那市西春近の西春近南保育園の園児たちが17日、草もち作りをしました。

この日は、年少から年長園児あわせて54人が草もち作りを楽しみました。

草もちに使ったヨモギは、散歩で摘んできたものです。

園児たちは、食べやすいサイズに丸めて草もちを作っていました。 -

スワニー春富中へ3Dプリンター寄贈

伊那市富県の有限会社スワニーは14日、春富中学校に3Dプリンターを寄贈しました。

スワニーの橋爪良博社長は14日、出身校の春富中学校を訪れ、3Dプリンターを贈りました。

3Dプリンターはデータをもとに立体物を作る機械で、スワニーではこれを使い、様々な製品の設計を行っています。

橋爪社長は「3Dプリンターはアイディアをすぐ形にできる道具です。失敗は経験となるので、どんどん使ってほしい」と話していました。

-

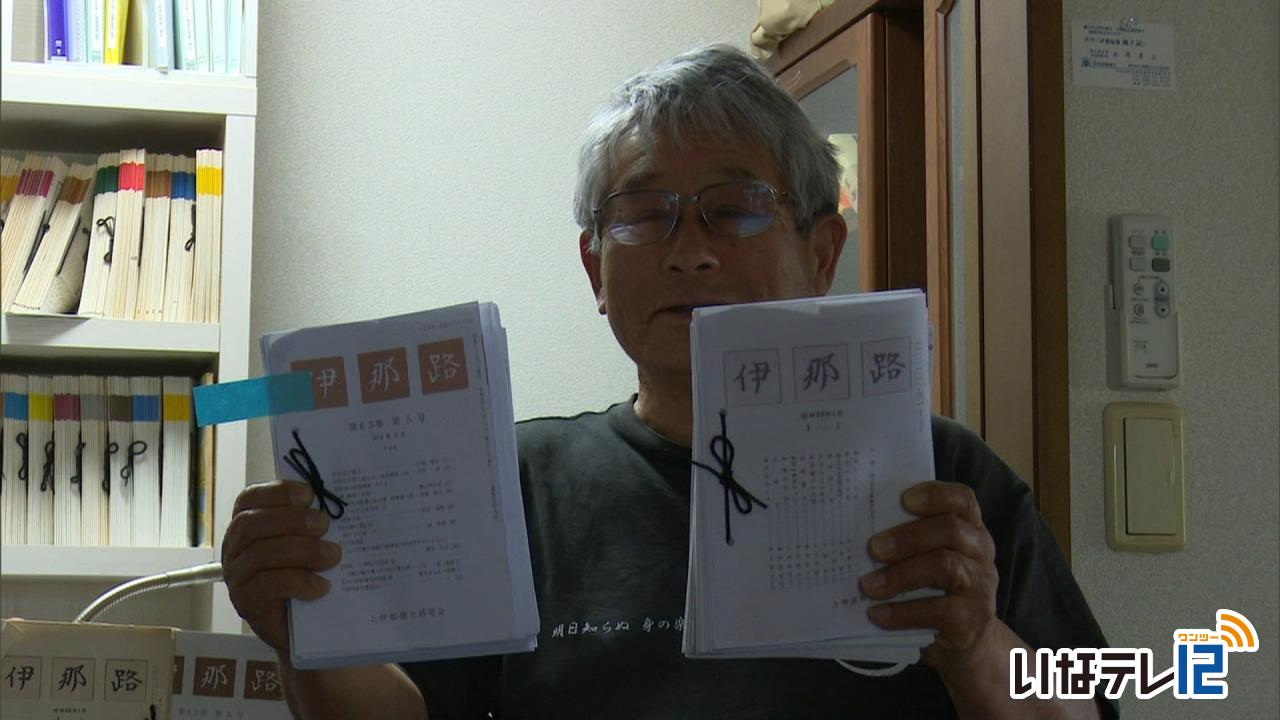

郷土誌「伊那路」昭和目録作成

伊那市美篶青島の矢島信之さんは、郷土誌『伊那路』の昭和32年1月から昭和63年12月まで発刊された383冊をとりまとめた、昭和目録を作成しました。

創刊号の昭和32年1月号から昭和63年12月号まで発刊された383冊分の伊那路の表紙をコピーし、目次をファイルにまとめました。

『伊那路』は、上伊那の歴史や風土など記した郷土誌です。

『伊那路』の編集委員でもある矢島さんは、「目次をまとめることで伊那路を使いやすくした。過去のことを調べるのに目録を役立ててほしい」と話していました。

なお、平成の目録はすでに完成しているということです。 -

春日公園で園児が桜の植樹

伊那市の竜西保育園と竜南保育園の園児たちが15日、春日公園に桜の苗木を植えました。

竜西保育園の年長園児と竜南保育園の年長園児合わせて44人がコヒガンザクラの苗木5本を植えました。

桜の苗木は、伊那市西町の有志、ルネッサンス西町の会から贈られたもので、今年で15年目になります。

これまでに桜75本、つつじ5株が贈られています。

ルネッサンス西町の会では「大きくなって成長したときみんなで植えた桜だと思ってほしい」と話していました。 -

南部小2年生 どんぐり植え

南箕輪村の南部小学校2年生の児童は、去年の秋大芝高原で拾ったどんぐりを信州大学農学部の畑に8日植えました。

南部小2年生の1組と2組の50人が信大農学部の敷地内にある畑に植えていきました。

3センチほどの穴をほり、どんぐりを横にして土をかぶせました。

これは大芝高原の松クイ虫対策として広葉樹への樹種転換の一環で行われているものです。

どんぐりは1年ほどたつと、50センチから1メートル程の大きさになります。

きょう植えたどんぐりは、1週間ほどで発芽するという事で、1年半畑で育て来年の秋に大芝高原に植樹される予定です。

-

南小4年 森林整備を学ぶ

南箕輪村の南箕輪小学校4年1組の児童たちは8日、北殿にある松林寺西の里山で森林整備などを学びました。

この日は4年1組の児童がのこぎりを使って伐採した木の枝を落とす作業を体験しました。

4年1組は、ピザ窯作りの学習を進めていて、窯を守る小屋作りに長野県建築士会上伊那支部が協力しています。

森林整備体験は、森林から木材になる様子を学んでもらおうと建築士会上伊那支部が企画しました。

長野県建築士会上伊那支部副支部長の辻井俊恵さんは、「子供たちに森林整備を学んでほしい」と話していました。

子供たちは、木の伐採や積み込み、使われる道具や重機なども見学しました。

今後は、今月下旬に製材所での製材工程を見学することになっています。 -

新山小5年 もち米の苗植える

伊那市の新山小学校5年生の児童は14日、小学校近くの田んぼで品種の違う2種類のもち米の苗を植えました。

この日は、新山小の5年生5人が保護者と一緒に、総合学習の時間で田植えをしました。

児童たちは、品種によるコメの成長の違いを調べるため、白毛餅とモチヒカリの2種類の苗を植えました。

田んぼを白いビニールテープで区切り、全体の4分の1ほどがモチヒカリ、残りは白毛餅です。

今後は、稲の成長を観察しながら9月中旬に収穫し、10月の新山まつりでコメの販売を予定しています。 -

田楽座が伊那市長へ報告

伊那市富県高烏谷を拠点に活動している田楽座は、先月行われた東京新宿公演について、伊那市の白鳥孝市長に4月26日報告しました。

公演当日はおよそ900人が来場したということです。田楽座の新宿公演は、伊那市と新宿区の共催で行われたもので、2017年に開催された新宿ふれあいフェスタでの出演がきっかけとなっています。

代表の中山洋介さんは、「初めて田楽座の公演を見に来てくれた人も多く、伊那市と新宿のつながりをアピールできた」と話していました。

白鳥市長は、「今後も定期的に開催できるようになれば」と話していました。 -

伊那文化会館 新館長に北沢理光さん

今年4月に伊那文化会館の館長に北沢 理光さんが就任しました。

北沢さんは、オリンパス工業伊那工場に勤めていましたが、伊那文化会館の誘致活動を行うため、1983年、34歳の時に会社を早期退職しました。

誘致活動の母体として、伊那フィルハーモニー交響楽団を1985年に発足させたほか、いな少年少女合唱団やアルプス男声合唱団など多くの合唱団を立ち上げました。

2003年に伊那市の市街地にいなっせが完成した際には、NPO法人・クラシックワールドを立ち上げ、ホール活用の推進と市街地活性化に取り組んできました。

また、オーケストラと公募による合唱団が共演する手作りの音楽会を2年に1度、11回にわたり開催してきました。

今後は、南信全体の文化活動の育成と、地域外からも集客できるようなイベントを検討していきたいとしています。

-

中尾歌舞伎 熱演におひねり

伊那市無形民俗文化財、中尾歌舞伎の定期公演が29日伊那市長谷の中尾座で開かれました。

今回の演目、「絵本太功記十段目尼ヶ崎の段」は本能寺の変で主君を討った武智光秀とその親子の悲劇の物語です。

中尾歌舞伎保存会の会員による熱演に客席からは歓声や拍手がわき、おひねりが飛んでいました。

光秀の子どもの役で初出演した長谷中学校3年生の伊藤康希君は

舞台で堂々とした演技を披露していました。

29日は長谷小学校5年生による創作歌舞伎「お鷹岩井筋物語」の上演もあり集まった人たちから大きな声援が送られていました。 -

村南部小学校 交通安全教室

南箕輪村の南部小学校で23日、交通安全教室が開かれ、児童が道路の渡り方や自転車の乗り方を学びました。

南部小学校では毎年この時期に交通安全教室が開かれていて、この日は全校児童およそ220人が学びました。

村交通安全協会の会員と駐在所の署員10人が指導しました。

1・2年生は、学校周辺で道路の渡り方や歩き方を教わりました。

校門前のこの道路は、児童の登下校時も、比較的交通量の多い場所だということです。

児童は、手を挙げて左右を確認してから渡っていました。

3年生から6年生の児童は、自転車の乗り方を教わりました。

道路が交差する場所では一旦止まり、車が来ていないことを確認してから自転車を進めていました。

南部小学校では「自分の身は自分で守れるように、周りの状況把握やルール確認を徹底するよう指導していきたい」としています。 -

柘植さん 大河ドラマの舞台裏語る

伊那市出身の人物デザイナー柘植伊佐夫さんのNHK大河ドラマの制作まつわるトークショーが20日伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれました。

伊那市芸術文化大使で人物デザイナーの柘植伊佐夫さん、NHKドラマディレクターの加藤拓さん、美術の統括を行うNHKのプロダクションデザイナーの山口類児さんの3人が、大河ドラマ制作の舞台裏について話をしました。

柘植さんが携わる人物デザインは、人物の衣装や髪型などのデザインを統括するもので、2010年の大河ドラマ「龍馬伝」がスタートだということです。

3人はコーンスターチを使って埃っぽさを表現したことなど、龍馬伝の舞台裏について話していました。

トークイベントは、信州高遠美術館で開催中の柘植さんの特別展に合わせて開かれたもので、70人ほどがドラマの制作の舞台裏の話を聞きました。

柘植さんの人物デザインを表現した特別展は来月19日まで開かれています。

-

南箕輪中 キャリア教育講演会

南箕輪村の南箕輪中学校でキャリア教育に関する講演会が17日開かれ、講師を務めた伊那市の菓匠Shimizuシェフパティシエの清水慎一さんは「仕事では他人を喜ばせる事が大切だ」と呼びかけました。

清水さんは「仕事をするうえで利益を上げる事も必要だが、他人を喜ばせる事が本来の仕事の目的だ」と話していました。

講演会はキャリア教育の一環で開かれ、2年生およそ160人が清水さんの話を聞きました。

清水さんは他に「人口知能AIが発達した社会では、クリエイティブな感覚を持ち続けることが大切だ」と話していました。

南箕輪中の2年生は5月に職場体験を予定していて、秋の文化祭で発表するということです。 -

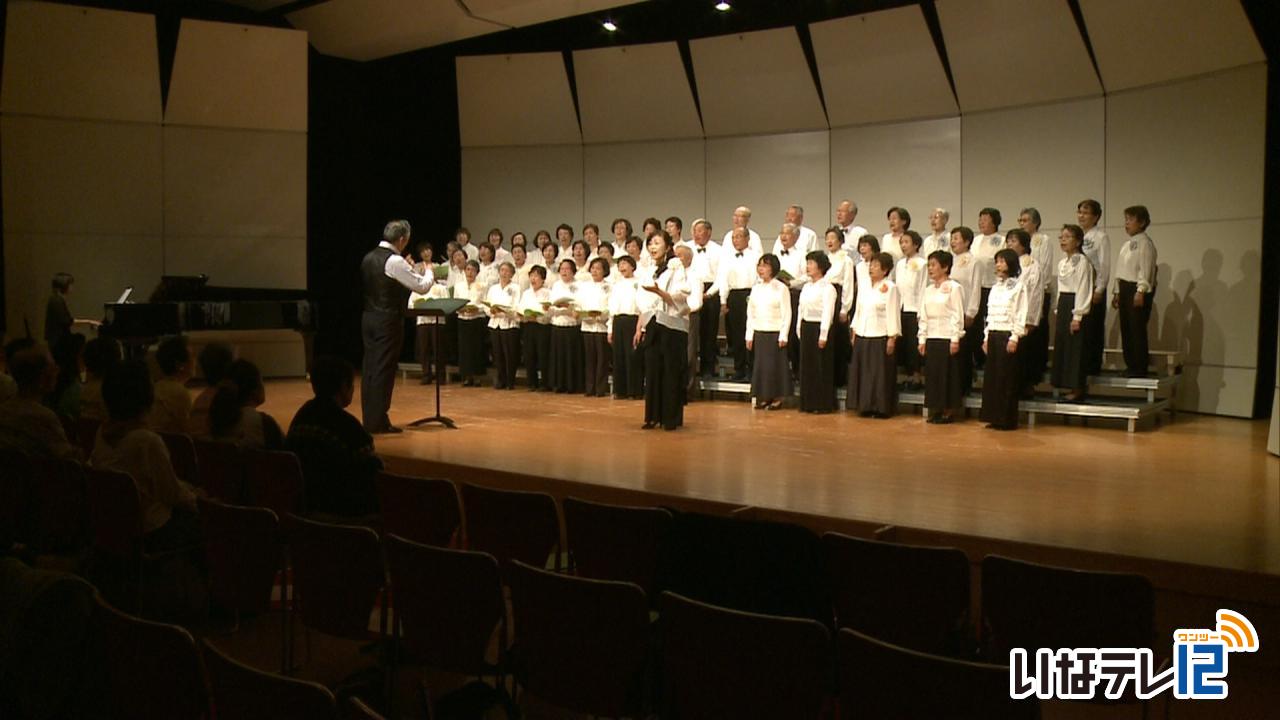

シニア合唱祭 ハーモニー披露

平均年齢60歳以上合唱団限定の「シニア合唱祭in伊那」が14日、伊那市のいなっせで行われ、市内外から参加した6団体が歌声を披露しました。

この日は、伊那市の4団体、駒ヶ根市の1団体、東京都多摩市の1団体が参加しました。

このうち、伊那市の歌唱サークル歌のワは、国内外の合唱曲4曲を披露しました。

歌のワは、伊那公民館で活動する合唱サークルで60人が月に2回ほど練習をしています。

これまでに歌ってきた曲は900曲にのぼるということです。

地域でシニア合唱サークルが増えてきている中で、発表や交流の場にしてもらおうと、2018年から始まりました。

主催したNPO法人クラシックワールドの北沢理光さんは「桜の綺麗な時期に、全国各地からシニア合唱サークルが集まるようなイベントにしていきたい」と話していました。 -

長谷中の生徒がパンジー配布

伊那市長谷の長谷中学校の生徒は、自分たちが育てたパンジーの苗を、12日地区内の家庭に配布しました。

12日は長谷中学校の全校生徒40人が、800株のパンジーを区内の各家庭や公民館などの施設に配りました。

長谷中では造園委員会を中心に全校でパンジーの苗を育てています。

地域の人たちと交流する機会にしようと、毎年苗を区内780戸全てに配布しています。

生徒は2人一組で一軒一軒を周り、苗を渡していました。

パンジーの配布は15日にも行われます。

-

富県小自転車クラブ 県大会に向け始動

伊那市の富県小学校で自転車クラブの発足式と初練習が12日朝、行われました。

発足式と初練習は始業前の午前7時30分から体育館で行われ、メンバーの児童や指導する伊那交通安全協会の役員らが参加しました。

発足式を終えると、6年生と5年生のメンバー3人が練習を行いました。

実技を指導するのは、17年間、ボランティアでコーチを務める元警察官の森下寿美さんです。

警察を退職後、交通指導員に任命された事がきっかけで長年コーチを務めています。

自転車クラブは、子ども達に正しい自転車の乗り方や、交通ルールを学んでもらおうと長野県交通安全協会が呼びかけ昭和40年代に始まりました。

自転車クラブがある学校は年々減少し、平成11年には全県で89校でしたが、去年は30校となっています。

富県小は去年の県大会で団体3位でした。

クラブ長の中村和奏さんは、今年は1位を取りたいと話します。

富県小の自転車クラブは、7月の県大会に向け、毎朝練習を続ける予定です。

201/(火)