-

上農生 大芝パンフ作成

南箕輪村の上伊那農業高校の3年生が制作した「大芝高原」のパンフレットが完成しました。

生徒が作ったパンフレットです。

大芝荘やセラピーロード、味工房などを紹介する7種類を作りました。

23日はパンフレットを制作した3年生が大芝高原の味工房を訪れ、職員を前にプレゼンテーションを行いました。

生徒達は「大芝の湯は、季節の風景も楽しめる空間だ」「セラピーロードは上伊那には大芝しかない」など、大芝の売りを説明していました。

上農の生徒は、情報処理の授業の一環で去年11月から現地での聞き取りや写真撮影を行い、制作を進めてきました。

パンフレット作りでは字を大きくするなどの工夫をしたという事です。

生徒達が作ったパンフレットやプレゼンテーションの資料は、しばらくの間、大芝高原内に展示されるという事です。 -

箕輪町 大出上村(わでむら)大文字倒し

箕輪町の無形民俗文化財に指定されている大出上村の大文字倒しが、20日に行われました。

午前6時、道祖神のある三ツ辻に建てられた柱付近に、地域住民が集まりました。

縄で引っ張りながら、柱を倒していきました。

大文字は今月13日から20日まで1週間建てられていました。

大出上村の大文字は、江戸時代後期、1816年頃に始まったとされています。

柱には、松や竹、巾着などが飾り付けられています。

最上部には、国家安全、五穀豊穣などと書かれた宝箱のほか、太陽を意味する赤い板が取り付けられています。

柱が倒されると、住民らが集まり、厄除けとして1年間飾る、竹や巾着を持ち帰っていました。

上村では、地域を流れる用水路が天竜川と反対の南から北へ流れていて、大文字は疫病除けや火伏のほか、家内安全・五穀豊穣を願う小正月の伝統行事として続けられています。

-

みのわ芸文協の新春連句会

五七五七七の句を違う読み手が次々に紡いで作品を完成させる「連句」の体験会が、20日箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれました。

連句会には、箕輪町を中心に45人ほどが参加しました。

これは、みのわ芸術文化協会が、日本古来の芸能文化に親しんでもらい、世代間交流につなげようと今回初めて開きました。

初めに、一部文字が抜けた句の内容を考え、俳句の感覚をつかみました。

連句会には、伊那西高校の文芸クラブの生徒がサポートに入り、子どもたちにアドバイスを送っていました。

参加者はグループに分かれて、伊那西高校の生徒が考えた初めの句から次の句を考えていました。

読み手が変わることで、当初にはなかった発想やストーリーが生まれていくところが面白いということです。

コーディネーターを務めた唐澤 史比古さんは、「昔の日本人が発明した連句というゲームのおもしろさ、奥深さを感じてほしい」と話していました。

-

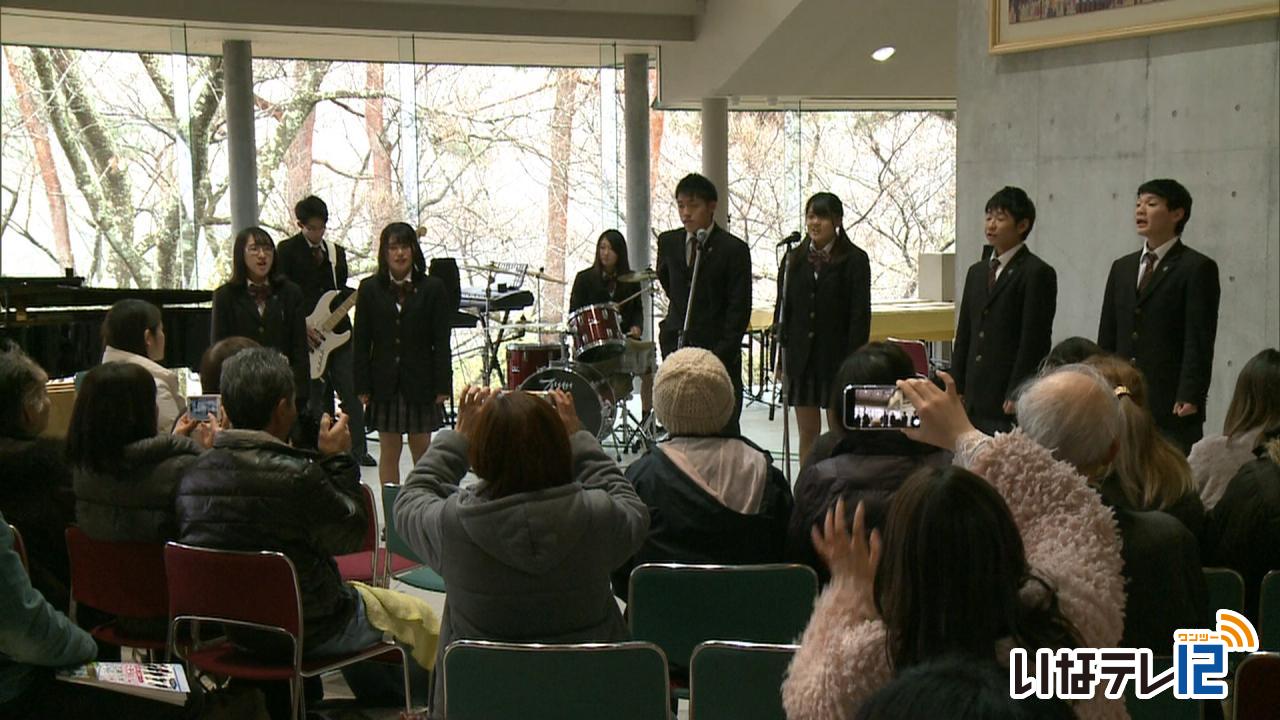

高遠高校 卒業定期演奏会

伊那市高遠町の高遠区緒工の音楽専攻の卒業定期公演が20日信州高遠美術館で開かれました。

卒業定期演奏会には音楽専攻と合唱部の生徒20人が出演し22曲を披露しました。

音楽専攻では年に20回ほど演奏活動を行っていて、この演奏会が3年生にとっては最後となります。

3年生は合唱のほか、琴などの演奏を披露しました。

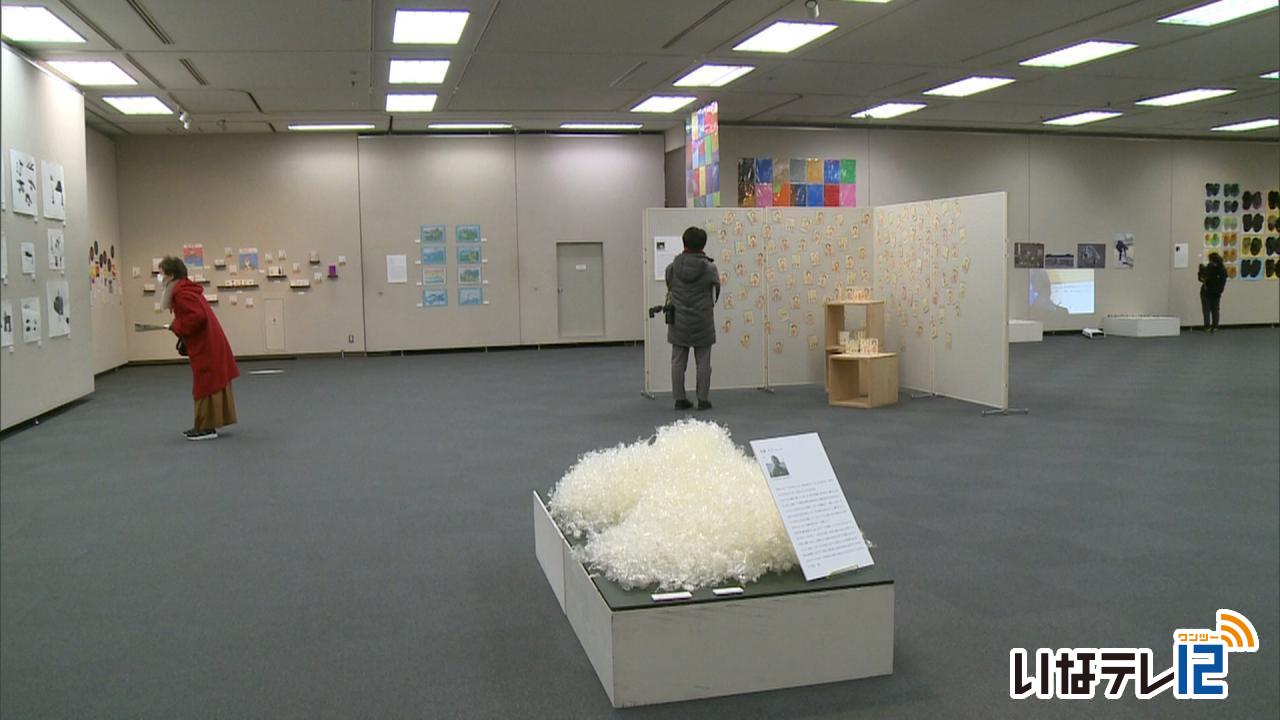

館内では、芸術コース美術専攻・書道専攻の生徒による卒業制作展も開かれていて、油絵や陶芸、書などおよそ50点が展示されています。

作品と一緒に、3年間の制作についてまとめた文章も1人1人展示しています。

このうち書道専攻の生徒6人は、合同で木簡作品を作りました。

全部で83枚あり、中村不折の書を手本に、筆跡に差が出ないよう仕上げたということです。

高遠高校美術・書道専攻の卒業制作展は31日(木)まで開かれています。

-

センタ―試験 トラブルなし

19日と20日に全国一斉に行われている大学入試センター試験についてです。

大学入試センターによりますと、午後4時現在長野県の会場でトラブルの報告は入っていないということです。

-

郷土愛プロジェクト 文部科学大臣表彰

上伊那の経済団体や教育機関などでつくる郷土愛プロジェクトは、キャリア教育の充実発展に尽力したとして、文部科学大臣表彰を受賞しました。

18日、東京で開かれた表彰式で郷土愛プロジェクトの向山孝一会長が賞状を受け取りました。

郷土愛プロジェクトは、キャリア教育の充実発展に尽力したことなどが評価されました。

全国の119の学校や団体が受賞しています。

19日は、郷土愛プロジェクトなどが主催するふるさと学習の発表会、「伊那谷再発見」が南箕輪村の村民センターで開かれました。

上伊那を中心に小学校から短期大学までの8校が取り組んだ学習の成果を発表しました。

このうち南箕輪小学校6年3組は村の魅力について調べました。

その中で村には様々な団体があることを知り、地元の太鼓グループに太鼓を教えてもらったことを発表しました。

他に、大芝高原の魅力を伝えようと30秒のCMを制作しました。

伊那弥生ケ丘高校1年の代表生徒は、去年8月に行われた信州総文祭の来場者向けに伊那谷を紹介するマップを作成したことを発表しました。

生徒は、活動を通し「伊那谷の魅力を再発見することができました。マップを配布したことにより来場者に伊那のことを知ってもらえました」と感想を話していました。

-

大学入試センター試験

大学入試センター試験が、19日と20日の2日間の日程で全国一斉に始まりました。

南箕輪村の信州大学農学部も試験会場となり、受験生が会場に足を運んでいました。

今年のセンター試験の志願者数は、長野県は1万54人、信大農学部の試験会場では632人となっています。

県内には14の試験会場があり、上伊那では信大農学部と駒ヶ根市の県看護大学の2か所です。

会場の前には、予備校の講師らがかけつけ、メッセージを書いたティッシュなどを渡して受験生を激励していました。

19日は文系科目の試験が行われました。

午後4時半現在、試験は順調に進められているということです。

20日は理系科目の試験が行われます。

-

伊那西高校生徒が現代学生百人一首で入選

東洋大学が全国の小中高校生を対象に募集した現代学生百人一首で伊那西高校の小島和さんの短歌が入選しました。

「生茶より綾鷹がいいと言う君は私のどこがいいと思うの」

伊那西高校文芸クラブの小島さんの短歌は、お茶の味の良さは分かっているという意中の男性に対し自分の良いところは見てくれているのだろうか?という女性の恋愛感情を詠んだものです。

今回で32回目の現代学生百人一首には5万7,446首の応募がありその中の100首に選ばれました。

県内での入選は2人で小島さんは、「自信につながった」と話していました。

-

伊那西小児童がツリークライミングに挑戦

伊那西小学校の児童が18日学校近くの林でツリークライミングに挑戦しました。

ツリークライミングはロープを使って木に登るもので2年生7人が体験しました。

講師を務めたのは伊那市高遠町のインストラクター宇治田直弘さんでロープの結び方などについて指導していました。

伊那西小学校では学校近くの林を活用した学びの森づくりを進めています。

地域の人たちから木に関する話を聞いたり様々な体験をするものでツリークライミングもその一環で行われました。

はじめは慣れない様子の児童たちでしたが、しばらくすると大人の背丈より高く登れるようになっていました。

-

山の遊び舎はらぺこ 写真展

伊那市東春近の野外保育施設「山の遊び舎はらぺこ」の子どもたちの普段の様子をとらえた写真展が、伊那市の伊那図書館で開かれています。

泥しぶきを浴びて笑顔を見せる園児の写真など、会場には、今年度のはらぺこの保育活動で撮影された写真61点が並びます。

現在25人の園児が通っていて、自然の中での活動を保育の柱としています。

はらぺこでは、自然の中の子どもたちの普段の様子を見てもらおうと写真展を開いています。

この写真展は、23日の午前中まで、伊那市の伊那図書館で開かれています。

-

高校再編 懇談会開催へ

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、地域住民から再編について様々な意見や思いを聞く地域懇談会を今月3会場で開きます。

16日は、5回目の上伊那地域の高校の将来像を考える協議会が伊那市のいなっせで開かれました。

協議会で上伊那地区高等学校校長会の藤江明雄会長からは、「多様なニーズに答え魅力ある多様な学びの場を配置していく必要があるとして分散している専門学科を再構成し規模の大きな総合技術校を配置することが考えられる」との意見がありました。

藤江会長は「校長会として各校の意見を踏まえながら検討を進めた結果、共通認識に至った」と話していました。

協議会は、魅力ある学校づくりを考えようと開かれていてこれまで住民や高校の同窓会などから意見聴取を重ねてきました。

協議会では、高校再編について様々な意見を聞く地域懇談会を今月伊那市・駒ヶ根市・辰野町の3会場で予定しています。

23日が駒ヶ根市29日が伊那市30日が辰野町でいずれも午後7時からです。

-

地区の平穏無事願い獅子舞披露

箕輪町の無形民俗文化財に指定されている中曽根の獅子舞が13日地区の公民館前などで披露されました。

中曽根の獅子舞は伊那市西箕輪羽広に伝わる羽広の獅子舞の影響を受け始まったとされています。

中曽根獅子舞保存会が毎年小正月に区民の無病息災や平穏無事を願い地区内で舞いを披露しています。

保存会のメンバーは笛や太鼓に合わせて肇国の舞や剣の舞など

5つの舞を披露していました。

保存会の内堀安美会長は「獅子舞を子どもたちにも伝え、先祖代々続けてきたものを絶やさないようにしたい。」と話していました。

-

鳥追いの伝統行事「ほっぽんや」

南箕輪村の西部保育園で15日、鳥追いの伝統行事「ほっぽんや」が行われました。

この日は雪が舞う中、年長から年少およそ80人と、地域のお年寄りが保育園の周辺をまわりました。

「ほっぽんや」は、農作物を食べ荒らす鳥に頭を悩ませていた人たちが、五穀豊穣を願って行ったとされる上伊那地域の伝統行事です。

焼いて模様を付けた、30センチほどのヌルデの木を使い、鳥を追い払うように木を打ち鳴らしながら歩きます。

地域の伝統行事を後世に残していこうと、毎年、大泉地区の老人クラブ「福寿会」が、子ども達と一緒に行っています。

福寿会顧問の清水伝之丞さんは「今はまだ小さいのでわからないけど、親になったりして昔あんなことをしたな、と思ってもらえればありがたい」と話していました。

白鳥あゆみ園長は「地域ならではの大事な伝統行事なので、思い出と一緒に伝統を引き継いでいってもらいたい」と話していました。 -

大出上村で大文字建て

箕輪町大出上村で13日正午に町の無形民俗文化財に指定されている大文字建てが行われました。

長さは10メートルほどで国家安全、五穀豊穣と書かれた宝箱のほか住民手づくりの巾着などが飾りつけられていました。

上村の大文字は200年ほど前、火事が続いたり疫病が流行ったことから火伏と疫病除けを願い始まったとされています。

上村の住民は「みなが健康で災害がない穏やかな年になってほしい。」と話していました。

大文字は20日に下ろされ飾りものは地区内の各家庭に配られて

1年間の厄除けとされます。 -

北小河内漆戸常会で大文字建て

箕輪町北小河内漆戸常会に伝わる小正月の伝統行事、大文字建てが13日行われ住民が地区内の安泰や五穀豊穣を願いました。

朝8時に漆戸常会の住民が集まり地区内の辻に長さ10メートルほどの大文字を建てました。

手づくりの花飾りや松のほか一番上の部分には太陽を表す飾りが付けられています。

この行事は260年ほど前に天竜川の水害に悩まされていた住民がその氾濫を鎮めるために始めたとされていて町の無形民俗文化財に指定されています。

大文字は1週間建てられ20日に下ろされます。

飾りは縁起物として下ろしたときに住民が各家庭に持ち帰るということです。 -

御筒粥の神事 世の中は七分一厘

今年の世の中や作物の作況を占う御筒粥の神事が12日箕輪町の

箕輪南宮神社で行われました。

今年の世の中は七分一厘で去年を二厘上回りました。

御筒粥の神事は今年1年の世の中や農作物の出来、気候の37の項目を占うものです。

占う項目と同じ数の37本のヨシの束を米を入れた釜で2時間ほど煮た後神前に捧げます。

ヨシの筒に入った粥の量で吉凶を占うもので世の中は去年より二厘上がり七分一厘となりました。

農作物のうち大麦、茄子、玉葱、梨が極上で気候は夏が上々、秋が上などとなっています。

-

引持の獅子舞

伊那市高遠町引持に伝わる伝統の獅子舞が地域住民に披露され、集まった人たちが家内安全や五穀豊穣を願いました。

引持の獅子舞は、かつて、朝まで飲み明かしながら日の出を待って地区の安泰を願う「お日待ち」の行事で行われていたということです。

獅子とひょっとこが一組となって舞い、部屋の四隅の厄を払います。

獅子が体についたノミを食べるユニークなしぐさもありました。

引持の獅子舞は、30代から60代までの17人でつくる引持獅子舞保存会が行っています。

会場には地域住民41人が集まり、今年一年の家内安全などを願いました。

-

箕輪南宮神社に山車飾りを奉納

箕輪町木下の箕輪南宮神社の初祭りが13日から始まり木下山車飾保存会が伝統の山車飾りを奉納しました。

神社境内などに歴史上の出来事などをテーマにした6つの舞台が展示されました。

「赤穂浪士の討ち入り」は吉良上野介の家来で吉良にその人ありといわれた強者、清水一学を主人公とし赤穂浪士との戦いの場面を再現しています。

「京都五条大橋の牛若丸と弁慶」は牛若丸が投げた扇子が弁慶の

頭に当たった様子を表しています。

ほかには人さらいにあった子どもを探しに出た母親が子どもが死んだと聞かされる「隅田川」や地元小学生のスマイル山車クラブによる「かぐや姫」、また今年の干支にちなんだ「イノシシの親子」が展示されています。

山車飾りは明治時代から約120年続くとされている町の無形民俗文化財です。

保存会の会員28人が去年11月から歴史の資料を参考に制作に取り組んできました。

箕輪南宮神社の初祭りは13日が本祭りで山車は13日まで飾られます -

漫画家の段丹映子さんが講演

長野市の男女共同参画審議委員などを務めた経験がある漫画家の

段丹映子さんの講演会がきょう伊那市のいなっせで開かれました。

段さんは埼玉県出身で長野市在住の漫画家で社会的、文化的につくられた男女の違い“ジェンダー”をテーマにした「ちいさなジェンダー」を出版しています。

講演では男らしさ女らしさなど男女差別をしている社会の現状について話をしました。

段さんは「人は男女平等と言っているにもかかわらず、知らず知らずのうちに男女差別をしている」と自らが書いた四コマ漫画で説明していました。

そのうえで「ジェンダーをこれまで普通だと思っていたことが問題で普通ではないということに気づくことが大切です。」と話していました。

講演会は伊那市教育委員会が開いたもので会場には約300人が集まり段さんの話に耳を傾けていました。

-

春近神社で合格祈願祭

高校受験を前に伊那市の春富中学校の3年生が地元にある春近神社で11日合格を祈願しました。

春近神社では春が近いという縁起のよい神社名にちなんで合格祈願祭が行われています。

11日は春富中学校の3年生約150人が訪れ花畑樹彦宮司からおはらいを受けました。

花畑宮司の祝詞のあとに代表の生徒が玉串を奉納していました。

合格祈願祭は生徒たちが神社の清掃活動や地域行事に参加しているお礼として地元有志でつくる春近神社祭典委員会が2012年から行っているものです。

クラスごとに破魔矢などが贈られたほか生徒一人一人にサクラサクハルチカシと書かれた鉛筆が配られました。

春富中学校では「受験を間近にした時期に地域の人々の応援や支えを感じることができ本人たちの意識も高まっています。」と話していました。

-

漆戸常会 大文字へ花飾りづくり

箕輪町北小河内の漆戸常会は、13日に行う小正月の伝統行事「大文字(だいもんじ)」建てに向け、柱にとり付ける花飾りを昨夜つくりました。

10日は漆戸集会所に住民およそ30人が集まり飾りづくりをしました。

女性と子どもたちが担当するのは飾り付ける花づくりです。

大中小3種類の大きさの色紙を小さく折ってから、はさみで切ります。

男性たちは、花を束ねるこよりを作り3枚をまとめて花の形にしていきます。

ベテランの一人坂井國明さん76歳は寒い時期に行う大文字は、雪が降り大変な時もあったと振り返ります。

細く切り込みを入れた和紙を竹にまきつけながら花を3つつければ花飾りの完成です。

漆戸常会の大文字は、町無形民俗文化財に指定されている小正月の伝統行事です。

270年前に始まり、1年の安泰を願って行われています。

大文字は、13日午前8時から、集落の四辻に建てられます。

-

信州の障害者の芸術作品展「ザワメキアート展」

信州の障害のある人たちの芸術作品展「ザワメキアート展」が、伊那市の伊那文化会館で10日から始まりました。

色彩が鮮やかなもの、同じモチーフを繰り返し描いたもの、想像で作り出された漢字などが会場に並びます。

この展示会は公募展で、県内全域162人から応募があり、そのうち選ばれた20人の作品が展示されています。

「ザワメキアート展」は、長野県が、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、行っているもので今年で3回目 です。

5年間の計画で、伊那に巡回するのは今回が初めてです。

障害者の作品には、どこか心がザワザワと不思議な感覚を覚えるものがあるとして「ザワメキアート展」と名付けられています。

この展示会は、22日(火)まで、伊那市の伊那文化会館で開かれ、2月には、東京の銀座NAGANOで開催されることになっています。

-

高校入学志願者数 伊那北普通62人超

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ、8日発表しました。

伊那北高校普通は200人に対し262人が志願しています。

辰野普通は、前期68人、後期90人です。

商業は、前期20人、後期22人です。

高遠は、前期58人、後期76人です。 -

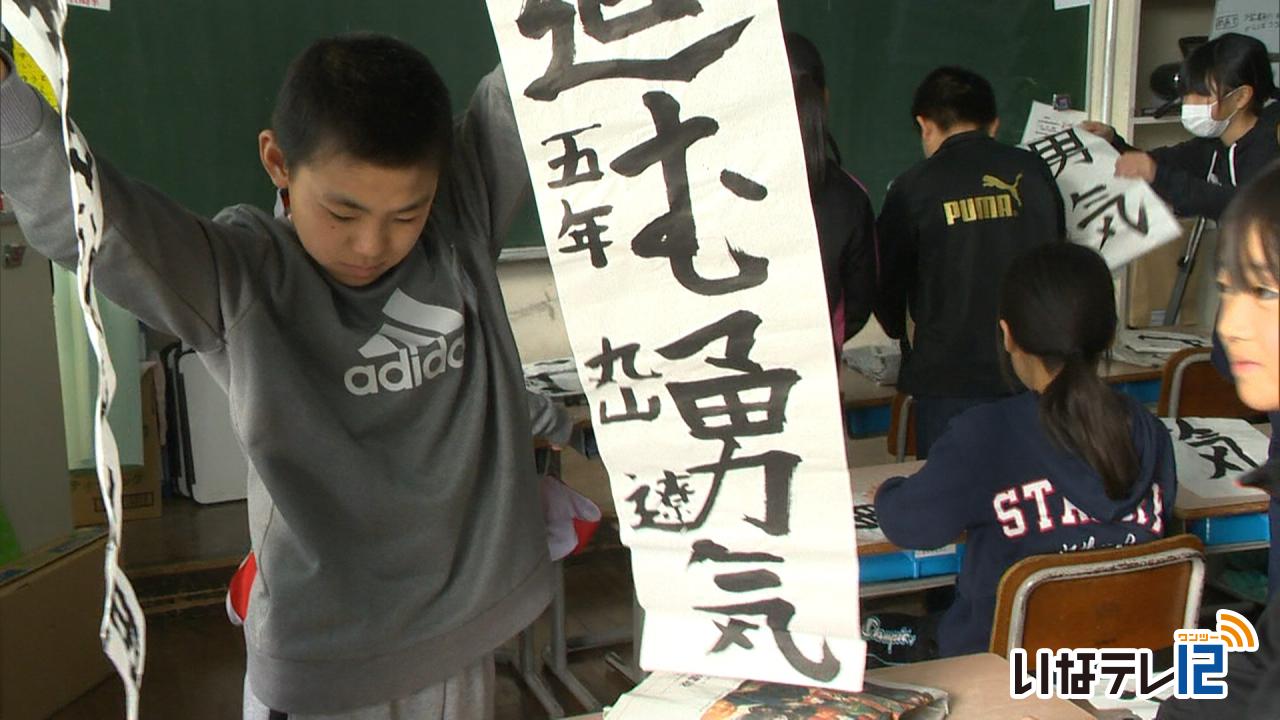

小中学校で3学期がスタート

冬休みが終わり、上伊那各地の小中学校では、8日から3学期が始まりました。

箕輪町の箕輪東小学校でも、この日3学期がスタートしました。

5年生の教室では、冬休みの宿題になっていた書き初めを、お互いに見せ合っていました。

題材は「進む勇気」です。

新年最初の授業では「進む勇気」にちなんで、児童らが「今年勇気を出して頑張りたいこと」を、隣の席の友達に伝えていました。

ある男子児童は「ドッジボールでいつもボールが取れないので、勇気を出してたくさん取りたい」、ある女子児童は「いつも積極的に意見が言えないので、今年は勇気を出して積極的に意見を言いたい」と話していました。

始業式で田原克彦校長は「あっという間に過ぎてしまうのが3学期です。健康管理に気をつけて、一日一日を大切に過ごしてください」と呼びかけていました。

箕輪東小学校の3学期は卒業式までの47日間となっています。 -

南箕輪村 179人が大人の仲間入り

3日に南箕輪村の成人式が村民センターで行われました。

南箕輪村では男性89人、女性90人の、合わせて179人が成人を迎え、この日はそのうち138人が出席しました。

式では新成人を代表して、加藤大貴(ひろき)さんと伊東さくらさんが成人の決意を表明しました。

加藤さんは「自らの初心をもう一度確認し、責任ある社会人として歩いていきたい」、伊東さんは「支えてくれた全ての人に感謝と、二十歳になった自覚や責任を持ってさらに成長したい」と話していました。

また、中学時代の担任がひと言ずつあいさつをしました。

当時2組を担任した教諭は「この5年間いろんなことがあって成長されたんではないかと思います。(教え子の)成人式に呼ばれるというのは何とも言えない一日で、教員をやっていて良かったと思う日です」と話していました。

主催した村教育委員会の清水閣成(かくなり)教育長は「人生の節目を迎えた今の想いを大切に、今しかできないことをやって日々新しい自分を発見していってください」と話していました。 -

伊那市在住8人の画家「漸進展」

伊那市在住の画家による展示会 第16回「漸進展」が、いなっせでひらかれています。

会場には、中央の展覧会などで活躍する作家、8人の作品17点が展示されています。

この展示会は、いなっせビルが完成したときに、ギャラリーのこけら落としとして開催したことをきっかけに毎年、この時期に開いています。

出品している8人は、それぞれ所属する団体が異なるため、画風も全く異なるということです。

実行委員会では、「それぞれの作家の個性を楽しんでもらいたい」と話していました。

この漸進展は、8日(火)まで、伊那市のいなっせで開かれています。

-

高校生が書き初めパフォーマンス

新年を迎え、伊那市の伊那北高校書道部の生徒は5日、「おめでとう」の文字を織り交ぜた書を書きました。

5日南箕輪村のこども館で書き初めパフォーマンスを披露したのは、伊那北高校書道部の1,2年生9人です。

音楽にのせて、縦2メートル、横3メートル60センチの紙に作品をしたためました。

「おめでとう」の文字を織り交ぜた新年のメッセージで、去年11月頃からこの日のために練習を重ねてきたということです。

パフォーマンスの後は、高校生が講師となり、冬休み中の小学生に書き初めのコツを指導しました。

高校生は「体全体を使って筆を動かすとはらいやはねがきれいに書けます」と指導していました。

このイベントは、様々な世代の子どもが交流できる場にしようとこども館が初めて企画したもので、小学生は伊那市と南箕輪村から24人が参加しました。

-

長谷中のラー油がふるさと納税の返礼品に採用

伊那市の長谷中学校の生徒が地域を元気にしようと作ったラー油が、伊那市のふるさと納税の返礼品に新たに採用されました。

ふるさと納税のサイトでは、伊那市の様々な特産品に混ざって、長谷中学校のラー油が掲載されています。5千円寄付すると、返礼品として受け取ることができます。

ふるさと納税の返礼品に採用されたラー油の3本セットは、赤く色づいた唐辛子から作ったラー油。青唐辛子で作ったガーリックオイル。ラー油の3倍の唐辛子を使った辛みが強いエスニック風香味油の3種類です。

26日、伊那ケーブルテレビで行われた新春特番の収録で、長谷中学校の髙木幸伸校長が採用されたことを明らかにしました。

長谷中学校では、過疎化が進む地域を元気にしようと、2016年から唐辛子を栽培して加工を行い、イベントで販売するなどの活動を続けてきました。

最近は地域住民の協力も得て、ラー油として製品化しています。

生徒会長の大野 晃嗣さんは、「返礼品に採用されうれしい。長谷地域のこと、ラー油のことを全国の人に知ってもらいたい」と喜んでいました。

伊那市では、「中学生の地域活性化に貢献したいとの思いからふるさと納税の返礼品として採用した」と話していました。

なお長谷中学校の生徒たちが出演する番組「月刊ワイドニュース新春特別編」は、来年1月1日午前11時50分~ご覧のチャンネルで放送します。

-

弥生ダンス部 全国へ

伊那弥生ケ丘高校ダンス部の2年生15人は

来年1月に開かれる「全校高校ダンスドリル冬季大会」に甲信越地区代表として出場します。

弥生ダンス部が全国大会に出場するのは14年前に同好会として発足して以来、今回が初めてです。

ダンス部には1年生と2年生合わせて30人が所属し、週6日、放課後を中心に練習をしています。

練習場所は生徒玄関前です。

揃って踊れる為、ここで練習をしています。

指導するのは駒ヶ根市でダンススクールを開いている遠田巧さんです。

全国では、切れや息の合った動きはもちろん、表現力などさらなるレベルアップが必要だと話します。

遠田さんがいない日は、部長で2年生の上田陽菜さんと、2年生の佐藤凜さんが、練習をリードします。手の高さやフォーメンションの位置など、アドバイスを送ります。

上田部長は「大会では弥生らしい元気なダンスを見せたいです」と話していました。

全国大会まで1か月を切りました。

弥生ダンス部が出場する全国高校ダンスドリル冬季大会は来年1月18日と19日に東京都調布市の武蔵野の森総合プラザで開かれます。

-

2学期終わり、冬休み!

伊那市の伊那小学校で25日、伊那地域のトップを切って終業式が行われました。

終業式では、児童が2学期に頑張ったことや、3学期頑張りたいことを発表しました。

2年川組の武村玲央奈さんは「総合学習で池づくりをして泥だらけになったけど友達と一緒につくれて楽しかった」、5年剛組の唐木奈緒さんは「お弁当作りのための米をみんなで育てて、150kg採れてうれしかった」、5年剛組の岩原優来さんは「来年は全校を引っ張っていく学年になるので、どの委員会に入っても引っ張っていけるよう準備をしていきたい」と話していました。

林武司校長は「1年の終わりにみなさんが頑張った1年間の物語を振り返ってみてください」と話していました。

今年最後の掃除の時間では、児童らがいつもの掃除に加え、棚の裏や窓の掃除もしていました。

2年山組の帰りの会では、2学期に頑張った九九ドリルの表彰状が担任から送られました。

伊那小学校の3学期は、来年1月8日から始まります。

201/(火)