-

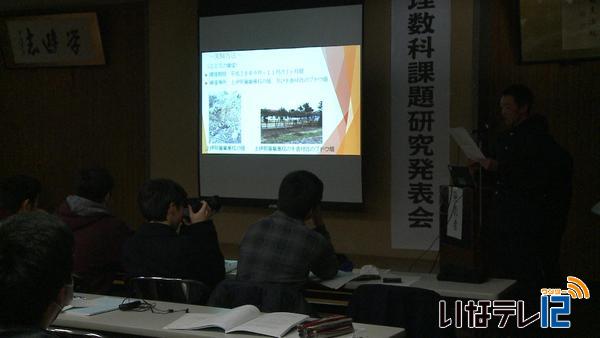

伊那北高校理数科 課題研究発表会

伊那北高校理数科の課題研究発表会が28日に開かれ、2年生が去年4月から調査、研究してきた成果を発表しました。 理数科の2年生39人が8つの班にわかれ、去年4月から自分たちで研究テーマを決めて調査してきた内容を発表しました。 このうち生物班は、ミミズの腸内細菌と生息場所の関係性を調べました。 ミミズのフンが植物の生育に有効な土を作ったり、土壌汚染の改善にも役立つとされている事からこの研究テーマを選んだという事です。 調査の結果、畑の土で育てたミミズからは一定の腸内細菌が確認されましたが、同じミミズを野球場の土で育てたところ腸内細菌がほとんど確認されなかったという事です。 この事から「ミミズが生息する土壌が変われば腸内細菌も変わる」との研究結果を導きました。 会場には、理数科の1年生や保護者などが訪れ発表に耳を傾けていました。 伊那北高校では、「自ら課題を見出し研究する『探求的な学びの姿勢』を大切にしたい」と話していました。

-

伊那谷伝統文化公演 田楽座が芸能披露

各地に伝わる伝統芸能を伝承する伊那谷伝統文化公演が、5日、伊那市のいなっせで行われ、富県を拠点に活動する歌舞劇団・田楽座が全国各地の芸能を披露ました。 舞台は、塩尻市に伝わる祭囃子で幕を開けました。 歌舞劇団田楽座は、民俗芸能を舞台の柱に据えた劇団で、全国各地の祭り衆から芸能を教わり、舞台で表現しています。 5日は、県内のほか、群馬・東京・岩手などの民俗芸能を披露しました。 この伊那谷伝統文化公演は、伝統芸能を普及・継承していこうと、伊那芸術文化協会が毎年行っていて今年で12回目です。様々なジャンルの伝統芸能を紹介しています。 理事長の松山 光さんは「伝統芸能はすでになくなってしまったものもあり、継承していかなければならない。公演で普及し、関心を持ってもらいたい」と話していました。

-

高遠町引持で伝統の大数珠回し

五穀豊穣や無病息災を願う「大数珠回し」が5日伊那市高遠町の引持生活改善センターで行われました。 伊那市高遠町上山田の引持集落に江戸時代から受け継がれている伝統行事「ことはじめの念仏」で大数珠を回します。 引持では、農作業が始まる2月上旬に「こと始めの念仏」を行っていて、五穀豊穣や地区の安泰を願います。 集まった人たちは、輪になって座り、「南無阿弥陀仏」と唱えながら数珠を回しました。 数珠の長さは17メートルで、全部で852個の玉がついています。 その中に一つだけ直径8センチの大玉があり、自分の所へ回ってくると頭を下げ願い事をしていました。 大数珠回しは、反時計まわりに3周させると終わりとなります。

-

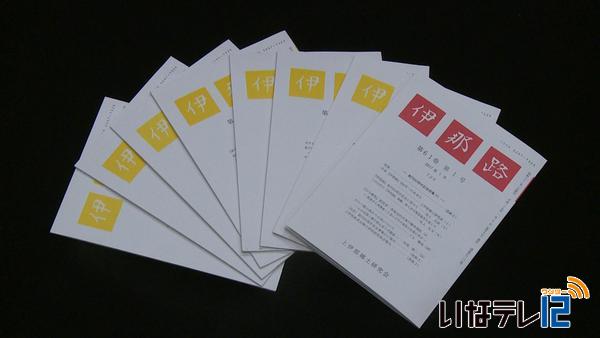

「伊那路」 創刊60周年

上伊那地域の歴史や文化などを取り上げた月刊誌「伊那路」が今年で創刊60周年を迎えました。 伊那路は1957年に郷土研究を発表する場を作ろうと上伊那郷土研究会が創刊し、今年1月で720号となりました。 地域の歴史、民俗、自然、文化について調査研究、論考などを掲載しています。 現在は委員11人が編纂や発送を行っていて、県内外の680人が定期購読をしています。 4日は伊那市創造館で創刊60周年の記念式典が行われました。 上伊那郷土研究会の清水満(みつる)会長は、「伊那の文化や人を大切にする風土があり60周年を迎えられた。より良い郷土を作るため、今後も続けていきたい」とあいさつしました。 式典では、10年間会長を務めた伊藤一夫前会長と、25年間印刷を行っている南箕輪村の株式会社プリンティアナカヤマに感謝状が贈られました。 ほかに、富士見高校教諭の三上徹也さんの記念講演も行われ、訪れた人たちが話に耳を傾けました。

-

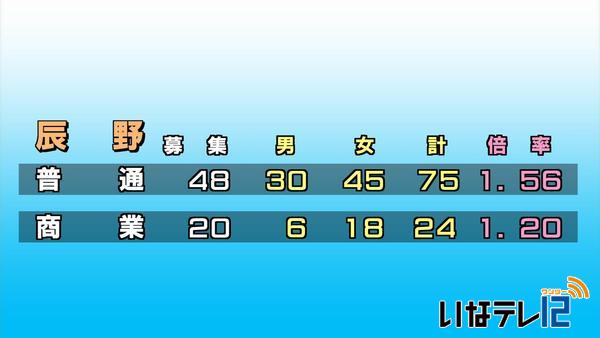

平成29年度 高校入試前期選抜試験志願者数発表

長野県教育委員会は、平成29年度公立高校入学者の前期選抜志願者数を、3日に発表しました。 上伊那では、上伊那農業高校生産環境科の倍率が最も高く、2.20倍となっています。 それでは上伊那8校の状況です。 辰野高校普通科は、75人で1.56倍、商業科は24人で1.20倍となっています。

-

南箕輪村中部保育園 初代園長の家族が電子ピアノ寄贈

昭和31年に開園した南箕輪村の中部保育園で初代園長を務め、去年95歳で亡くなった北條道子さんの家族は1日、電子ピアノを中部保育園に寄贈しました。 お世話になった保育園に、記念として家族が贈った電子ピアノです。 この日は、亡くなった北條道子さんの義理の娘、北條美恵子さんが中部保育園を訪れました。 保育士が電子ピアノで伴奏し園児が歌を歌いました。 道子さんは、北殿にある自宅で私立の保育園「北條保育園」を立ち上げました。昭和31年に公立の中部保育園となり初代園長を務めました。 昭和55年3月に退職するまで村内の各保育園で園長をつとめ、去年11月に95歳で亡くなりました。 現在の中部保育園の園長を務める清水すみゑさんも、亡くなった北條さんと一緒に中部保育園で保育士をしていた経験があります。 北條さんはとても音楽が大好きな保育士だったという事です。 電子ピアノは年長園児の教室に置いて、毎日朝の歌の時間に使うという事です。

-

児童がネットの危険性学ぶ

児童がインターネット被害について学ぶ「ネットトラブル防止研修会」が30日、伊那市の伊那北小学校で開かれました。 この日は、伊那北小の5・6年生150人が参加しました。 長野県警察サイバー犯罪対策アドバイザーの南澤信之さんが講師を務め、県内で実際に起きた被害などを例にあげて説明しました。 南澤さんは、ポータブルゲーム機で使うことができる「すれちがい通信」では、通信が集まる場所にいろんな人の情報が流出していると説明しました。 その上で「ここで流出した情報により、知らない人から家に電話がかかってきたり、知らない人が訪ねてきた、という事件もある。必ず保護者同伴でやるか、設定をしてもらうようにしてください」と呼びかけていました。 南澤さんは「様々な情報を交換できる分、危険もたくさんある。小学生のうちは必ず保護者に守ってもらえる環境でインターネットを利用してください」と話していました。

-

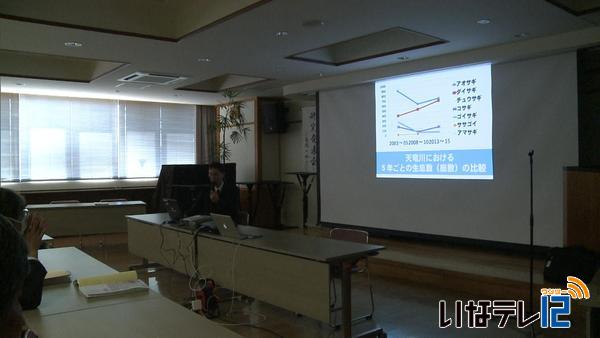

上伊那教育会郷土研究部 1年間の研究結果を発表

上伊那教育会の郷土研究部が、地域の自然や歴史などについて1年間調査・研究してきた成果を、28日に発表しました。 この日は、上伊那の小中学校教諭が、自然の部と人文の部に分かれて調査・研究結果を発表しました。 自然の部は伊那市のいなっせを会場に、植物や野鳥、地質など6つの研究班が発表しました。 天竜川水系の魚について調査した班は、20年ほど前には生息していなかったコイ科のカワムツという魚が生息範囲を広げている事を報告しました。 温暖で緩やかな川を好むカワムツは、もともと西日本にいた在来種ですが、1981年に下伊那で確認されて以来少しずつ北上し、近年は中川村の天竜川支流で増えているという事です。 上伊那教育会では、昭和37年発刊の上伊那誌・自然編の改訂増補版の刊行を目指しています。 研究結果は来年度末までに改訂版としてまとめられる予定です。

-

県立歴史館とケーブルテレビ連盟が協定

長野県内のケーブルテレビ局でつくる日本ケーブルテレビ連盟信越支部長野県協議会と、千曲市にある長野県立歴史館が番組制作や放送について連携協定を結ぶことになり、1月27日、調印式が行われました。 長野県立歴史館で行われた調印式には、県立歴史館の笹本正治館長と、日本ケーブルテレビ連盟信越支部長野県協議会の会長で飯田ケーブルテレビの原勉社長がのぞみました。 今回結んだ「番組制作および放送等による地域連携事業の実施に関する協定」では、県内33のケーブルテレビ局からなる協議会と県立歴史館が、 お互いに番組の制作や放送を通して連携し、長野県の文化や歴史の発展に寄与していくことを目指します。 具体的には、長野県立歴史館が企画する講座や企画展をケーブルテレビ局が取材し、放送していきます。 長野県立歴史館では現在開かれている企画展にあわせて、講演会などを行っています。 協議会ではこの模様を収録し、各局で放送していく予定です。

-

あさみちゆきさんが大賞受賞

伊那市観光大使で歌手の、あさみちゆきさんが去年12月に開かれた全日本こころの歌謡選手権大会で最高賞の大賞を受賞しました。 あさみさんは27日伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に大賞受賞を報告し大会で歌った歌を披露しました。 全日本こころの歌謡選手権大会は歌謡界を盛り上げ才能ある歌手を発掘しようと一般社団法人心を伝える歌の木を植えよう会が開催したものです。 プロアマを問わず全国から600人が応募しあさみさんは本名の松田陽子で出場しました。 2回の予選を経て去年12月に東京で開かれた決勝大会で大賞を受賞しました。 あさみさんは平成19年の伊那まつりにゲストとして招かれて以降伊那でコンサートも開くようになり平成24年に伊那市観光大使に任命されました。 大賞を受賞したあさみさんは大会を開いた一般社団法人心を伝える歌の木を植えよう会からこころ歌大使に任命され全国各地のイベントで音楽活動を行うというこです。

-

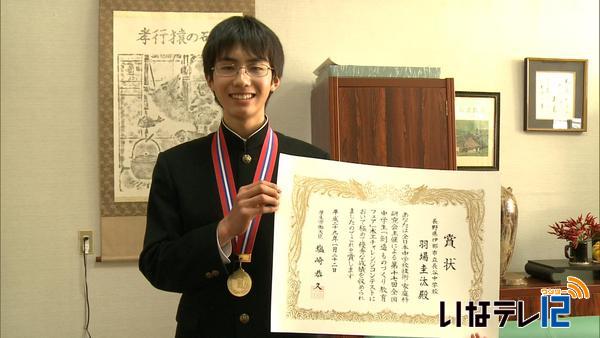

長谷中羽場君 木工で全国2位

伊那市長谷中学校の2年生羽場圭汰君が、21日.22日に東京で開かれた木工チャレンジコンテスト全国大会で、2位となる厚生労働大臣賞を受賞しました。 大会は東京都の江東区で開かれました。 地区大会、県大会、そして全国大会の1次審査を通過した16人が出場しました。 木工チャレンジコンテストでは、「机の周りのものを整理するもの」というテーマを与えられ、制限時間4時間で作品を作り上げます。 板選びから始まり、自分で作った設計に沿って、板を切り、カンナがけなどをして、完成品を仕上げます。 提供される板は、幅20センチですが、羽場君が作ったラックは30センチの幅が必要で、板を接着させて、必要な幅を作り出しました。 この技術を使ったのは出場者の中で羽場君だけだったということです。 時間内に完成させると、作品の見どころをプレゼンテーションします。 審査の結果、羽場君の作品は、全国2位にあたる厚生労働大臣賞を受賞しました。 なお、木工チャレンジコンテストの全国大会での入賞は、伊那市内で初めてとなります。

-

文化財防火デー 箕輪町でパトロール

1月26日は、文化財防火デーです。箕輪町教育委員会は、町内の重要文化財をパトロールしました。 この日は、町教育委員会の職員が、町内の施設を訪れ、周辺に火元がないか、近くに消火栓があるかなどを確認していました。 この日は、町の有形文化財に指定されている旧三日町公民館など2か所をパトロールしました。 旧三日町公民館は、神社の舞台として明治5年に建設され、その後、学校や公民館として使用されてきました。 歌舞伎や人形浄瑠璃が伊那谷に根付いていたことを示すもので、現存する舞台は少ないということです。 町教育委員会では、防火デーに合わせて文化財の所有者に点検を呼び掛けていて、「防火に対する意識を高めたい」と話していました。

-

上伊那書道協会新春役員展

上伊那書道協会の役員の作品展、第14回新春役員展が、伊那市のいなっせで開かれています。 会場には、上伊那で教室を開くなど書道の指導に当たっている上伊那書道協会役員の作品27点が並んでいます。 毎年年明けに開いていて今回で14回目になります。 役員それぞれの個性が現れた作品展となっていて、漢字・かな・調和体・前衛など様々なジャンルが並びます。 中には、今年の干支「酉」をテーマとした合同作品もあります。 はがきに、様々な酉が並び、新春を演出しています。 この第14回上伊那書道協会役員による新春役員展は、29日(日)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

榎本たつおさん講師に演劇ワークショップ 3月開催

上伊那の演劇愛好者で作る「みやまし実行委員会」は、東京都在住の俳優榎本たつおさんを講師に、演劇ワークショップを3月に開きます。 13日は、榎本さんが打ち合わせのため伊那市を訪れました。 榎本さんは、ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」にレギュラー出演するなどで活躍している東京都在住の俳優です。 ワークショップは、3月18日からの3日間で、小学生・中高生・一般の3つのクラスに分けて行われます。 主催するのは、このワークショップ開催のために上伊那の演劇愛好者5人で発足したみやまし実行委員会です。 実行委員長の坂井雅子さんは、家庭教師の仕事をしていて、ワークショップを体験することによる参加者の変化に期待を寄せています。 榎本さんは演劇の講師としても活動していて、伊那での公演を機に坂井さんと知り合い、今回のワークショップの講師を引き受けました。 ワークショップは3月18日(土)~20日(月)の3日間、伊那市のいなっせなどで開かれます。 会費は3日間で、小学生3千円、中高生5千円、一般6千円です。 お問合せ:坂井さん090-9813-7952

-

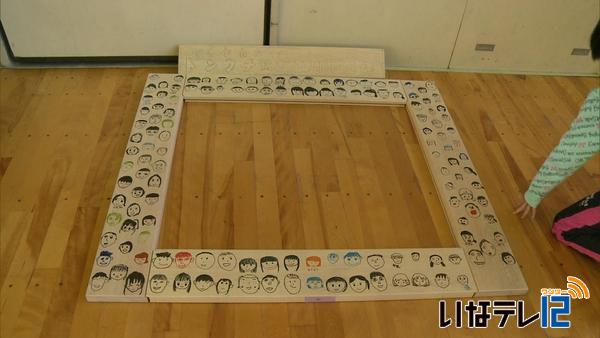

手良小親子ふれあいトンカチ教室20周年で掲示板制作

伊那市の手良小学校の児童とその保護者が木工体験をする親子ふれあいトンカチ教室が21日開かれ、教室開催20周年を記念し、掲示板を制作しました。 教室には手良小の児童とその保護者、PTA役員などおよそ110人が参加しました。 21日は掲示板を作りました。 親子ふれあいトンカチ教室は、親子でものづくりや木に親しんでもらおうと手良小PTAが年に1度開いていて、今年で20周年となります。 掲示板は縦1メートル20センチ、幅1メートル35センチで、全校児童が自画像を描きました。 21日は児童が自画像の下に自分の名前を書いていました。 掲示板のほかに、親子で花台を作りました。 指導や木材の準備は手良地域の建設業者で作る手良建設労連が行いました。 掲示板は、今後コルクボードを取り付けるなどの仕上げ作業を行い、学校の廊下に設置するということです。

-

伊那市の小学生が総合学習の取り組みを発表

伊那市内の小学生が各学校で取り組んでいる総合学習の発表会が20日、伊那文化会館で開かれました。 発表会は日頃の取り組みの発表を通して互いの交流を図ろうと伊那市教育委員会が開いたもので今年で4年目です。 市内15校の5・6年生の児童が参加しスライドや演劇を交えながら発表していました。 伊那小学校川組の児童は「自分たちの手で手間をかけて米を作ろう」をテーマに、大変な作業だった代かきやカビが生えて困ったこと、収穫の喜びなどについて発表していました。 伊那市の北原秀樹教育長は「総合学習で苦労したことや工夫しことはこれからの力になる。工夫と協力を通して得た自信を感じることができた。」と話していました。

-

富県小PTAがキャリア教育で文科大臣表彰

親が子どもたちに仕事をする姿を見せるキャリア教育を実践した伊那市富県小学校のPTAが、キャリア教育優良団体として、文部科学大臣表彰を受賞しました。 19日は、富県小学校の竹松 政志PTA会長など4人が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長と、北原秀樹教育長に、受賞を報告しました。 富県小PTAは、おととし11月に、参観日に合わせて、親の働く姿を子どもたちに見せる催しを開きました。 医療・建築・美容をテーマに、演劇やパフォーマンスを通して、子どもたちにもわかりやすく、親の仕事について紹介しました。 そうした取り組みが評価され、今回、キャリア教育を推進した関係者に贈られるキャリア教育優良団体として文部科学大臣表彰を受賞しました。 受賞報告を受けて白鳥市長は、「PTAがキャリア教育に力を入れてくれたらありがたい。他校にも広がりを見せてほしい」と話していました。

-

西箕輪小の2年生が豆腐 3年生がアップルパイづくり

伊那市の西箕輪小学校の児童が、農業体験で育て収穫した農産物を使って、料理を作りました。 伊那市西箕輪の体験施設やってみらっしで調理が行われました。 2年生は、自分たちで育てた大豆を使って豆腐を作りました。 5月に1キロ種をまき11月に52キロ収穫できました。 3クラスのうち、今日はさわら組が豆腐を作りました。 大豆はまだまだ残っているということで、黄な粉にするなど大豆を使った料理に挑戦するほか、節分などの行事で使うということです。 3年生はアップルパイづくりに挑戦しました。 西箕輪のりんご農家の手伝いを行ってきた3年生は、農家からリンゴをもらいました。 摘果作業を行ったほか、毎月、畑を訪れ成長を観察したということです。 3クラスのうちふじ組がパイを作りました。 西箕輪小学校では、やってみらっしが完成し、調理体験が充実していると話していました。 なお、2年生と3年生のほかのクラスも、順次調理体験を行う予定です。

-

第4回井月忌の集い 3月に東京で開催

井上井月顕彰会は、3月4日に東京都で第4回井月忌の集いを開きます。 18日は、井月顕彰会の北村皆雄会長と平澤春樹副会長が伊那市の伊那図書館に準備に訪れていました。 井月忌の集いは、幕末から明治にかけて伊那を放浪した俳人・井上井月が亡くなった3月10日に合わせ、井月の生きた時代や伊那の風土を広めていこうと毎年開かれています。 今年は新しく発見された井月の句や、井月が愛用していたとされる木刀を展示します。 俳句大会や「井月と山頭火」「上伊那の祭りと行事」の映画鑑賞、連句体験が行われます。 第4回井月忌の集いは、3月4日(土)東京都千代田区のアルカディア市ヶ谷で開かれます。

-

キャリア教育で文部科学大臣表彰

箕輪町の箕輪進修高校は将来の進路について考えるキャリア教育の取り組みが評価され文部科学大臣表彰を受賞しました。 17日東京で表彰式が行われ箕輪進修高校の花岡秀樹校長が賞状を受け取りました。 箕輪進修高校では平成20年に多部・単位制となって以降PTAや同窓会などの支援を受けながらキャリア教育に本格的に取り組んでいます。 生徒は年間およそ30時間の就業体験を行い将来設計について考えます。 1年生は福祉施設で実習を行い、社会参画などについて学んでいます。 2年生は就業体験を行うほか、受け入れた事業所を招待して報告会を実施しています。 また3年生は課題研究を行い課題解決能力を育てています。 進路指導係でキャリア教育担当の小関篤教諭は「生徒は積極的にキャリア教育に取り組みその成果が表れ始めている」と話しています。 キャリア教育の発展充実に貢献した学校や団体を表彰する文部科学大臣表彰には伊那市の富県小学校PTAも選ばれています。

-

伊那市内の小学校に保科正之の漫画冊子を寄贈

伊那市観光協会は、旧高遠藩主で名君とされる保科正之について描かれた漫画冊子を17日、手良小学校に寄贈しました。 この日は、名君「保科正之公の大河ドラマをつくる会」幹事会の北原紀孝会長らが手良小学校を訪れ、5年生の児童に漫画冊子を手渡しました。 伊那市観光協会は、子どもたちに保科正之に親しんでもらおうと、毎年市内の小学5年生に漫画冊子を寄贈しています。 冊子には、保科正之が高遠町で過ごした様子などが描かれていて、伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんがイラストを手がけました。 北原会長は「保科正之は“もう戦はやめて平和な世の中にしよう”と努力した人です。これからも高遠の歴史に関心をもって学んでください」と話していました。 冊子は、伊那市内15の小学校におよそ660冊寄贈されたということです。

-

児童らがマジックを堪能

伊那市の伊那北小学校で16日、児童がマジックを楽しみました。 切った紐を結んで、手に巻きつけ魔法をかけると紐が繋がりました。 この日は、伊那マジッククラブのメンバーが伊那北小学校を訪れ、マジックを披露しました。 これは、児童たちが地域の人たちと交流する「コミュニティスクール」の一環で行われたものです。 自由参加ですが、休み時間になると児童たちが走って会場に訪れる人気ぶりです。 春日由紀夫校長は「子ども達が地域の人たちと知り合いになるばかりでなく、地域の人達が集まるような交流の場になっていけばうれしい」と話していました。

-

箕輪南宮神社 世相を占うお筒粥の神事

箕輪町木下の箕輪南宮神社で今年1年の農作物の出来や世相を占う「お筒粥の神事」が14日に行われ、今年の世の中は七分二厘との結果がでました。 午後7時、釜の中から筒が取り出されました。 お筒粥の神事は、1年の無事を祈念して行われる初祭りの占いの神事です。 米と小豆を入れた釜の中に葦の茎を37本入れ、茎の中に入った米と小豆の数で占います。 占いの結果、今年の世の中は、七分二厘となっています。農作物では、大麦、白菜などが極上、もろこし、とまとなどが上々となっています。

-

伊那市西箕輪 みはらしファームで「せいの神」

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで、「せいの神」と呼ばれるどんど焼きが15日に行われました。 みはらしファームの地元、羽広や上伊那の住民が持ち寄った正月飾りや門松、だるまなどが、うず高く積み上げられました。 せいの神は「歳神様(さいのかみさま)」がなまったもので、他の地域ではどんど焼きと言われています。 年の暮れに降りてきた年神様が煙に乗って再び天へ戻っていくとされていて、大きな火をたくほど煙と共に願いが天まで届くと言われています。 15日の伊那地域の日中の最高気温はマイナス1.2度までしか上がらず、14日に続き2日連続の真冬日となる見込みです。 訪れた人たちは寒空の下、燃え盛る炎を見つめていました。

-

西箕輪に400年伝わる「羽広の獅子舞」仲仙寺に奉納

伊那市西箕輪羽広に400年伝わる小正月の伝統行事「羽広の獅子舞」が15日、仲仙寺に奉納されました。 口を開け静粛に舞う雌獅子と、口を閉じ勇壮に舞う雄獅子、羽広の獅子舞は、この2頭が同時に舞い合わせます。 午前7時、仲仙寺の本堂で、羽広の住民で作る保存会のメンバーが舞を披露しました。 衣の下で両手を広げゆっくりと舞う肇国の舞いや、悪魔を切り払う剣の舞など5つの舞で構成されています。 400年の歴史がある羽広の獅子舞は五穀豊穣や家内安全を祈るもので、毎年、小正月の1月15日に一番近い日曜日に仲仙寺に舞いを奉納しています。 雪の降る中、仲仙寺本堂には大勢の人が訪れ、しきりにシャッターを切っていました。 舞手は男性のみで、仲仙寺の奉納で獅子頭を担当するのは一生に一度とされています。 仲仙寺での舞い合わせの後は、各家庭で舞を披露する「戸毎舞」が行われ、今年は35軒ほどを夕方までかけて回りました。

-

箕輪南宮神社の初祭りで山車飾りを奉納

箕輪町木下の箕輪南宮神社の初祭りに合わせ、14日に山車飾りが奉納されました。 川中島の合戦をテーマにした舞台です。武田信玄と上杉謙信の一騎打ちのシーンを描いています。 神社境内には、木下山車飾り保存会のメンバーが、去年11月から製作してきた5つの舞台が奉納されました。 こちらの舞台は巌流島の戦いがテーマです。宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島での決闘のシーンが描かれています。 今年は、例年より人形の数が少ないため、舞台の景色を賑やかにしたという事です。 小学生が所属するスマイル山車くらぶは、民話の「うりこひめ」を題材にした舞台を製作しました。 木下山車飾り保存会では、歴史上の名場面や昔話をもとに毎年新しい舞台を製作しています。 遠藤武揚会長は「手足の動きや衣装、小道具など場面にふさわしい工夫を凝らしているので、細かな部分も見て楽しんでもらいたい」と話していました。 山車飾りは、箕輪南宮神社であす午後3時まで鑑賞できます。

-

センター試験 雪の影響なし

大学入試センター試験が、14日と15日の2日間の日程で全国一斉に始まりました。 雪の影響が心配されましたが、信州大学の各試験会場では、試験開始時間の繰り下げや遅刻の報告はないということです。 試験開始前の午前8時過ぎには、受験生がシャトルバスや自家用車などで、試験会場に集まっていました。 雪による交通機関の大きな乱れはなく、試験に影響はありませんでした。 校舎前には高校の教諭などが駆けつけ、受験生に使い捨てカイロを渡してエールを送っていました。 今年のセンター試験には、県内で1万236人が志願していて、信州大学農学部で試験を受けるのは710人です。 午後5時現在、信州大学の試験会場では順調に進められているということです。 15日は理数科目の試験が行われることになっています。

-

旧井澤家住宅で新春書画展

伊那市西町の旧井澤家住宅で、骨董品や干支にちなんだ作品などが並ぶ新春書画展が15日から始まります。 会場には、伊那部宿を考える会の会員が所蔵する額装や掛け軸、陶芸など250点が展示されています。 今回は、伊那市西箕輪の茅原紘さんが世界各地で集めたカエルの雑貨150点も展示されています。 伊那部宿を考える会では、「この機会にしか見られないものばかりなのでぜひ多くの人にみてもらいたい」と話していました。 この展示会は、22日(日)まで伊那市の旧井澤家住宅で開かれています。 それでは天気予報です。

-

箕輪中学校生徒 スケート・家庭科・技術・卓球 全国大会出場

スケートや卓球などで全国大会へ出場する箕輪中学校の生徒は12日に役場を訪れ、白鳥政徳町長に出場を報告しました。 この日は、生徒16人が箕輪町役場を訪れました。 スケートでは、河野菜々穂さんと浅川華さんが、来月4日に長野市で開かれるスピードスケートの全国大会に出場します。 家庭科部と技術部の生徒は、21日から東京都で開かれる全国中学生創造ものづくり教育フェアに出場します。 家庭科部の遠山桃佳さんと丸山明由佳さんは、3時間30分でバッグをつくるコンクールに出場します。 同じく家庭科部の那須琴実さん、山田歩乃さん、太田明子さんは、箕輪中学校の校舎をデザインにしたクロスステッチの作品を、技術部の有賀大和君は、組み換えができる手作りのラックを、それぞれ全国大会の審査に送ります。 男子卓球部は、団体戦で県大会・北信越大会を勝ち進み、全国大会出場を決めました。 大会は、3月に山形県で開かれます。 生徒たちはそれぞれ「1試合でも多く勝ちたい」「良い成績が残せるように頑張りたい」と話していました。 白鳥町長は「結果を楽しみにしています。風邪をひかないよう体調を整えて頑張ってきてください」と激励しました。

-

村西部保で鳥追いの伝統「ほっぽんや」

南箕輪村の西部保育園では、鳥を追い払う伝統行事「ほっぽんや」が行われました。 この日は、大泉の老人クラブ「福寿会」の会員と一緒に園児が「ほっぽんや」を体験しました。 「ほっぽんや、きょうはたろうとじろうの鳥追いだ」と歌いながら園内の廊下を歩きました。 模様をつけたヌルデの木を叩きながら歩き回り、1年間穀物が鳥などから被害を受けないように、と願って行われるものです。 福寿会の唐澤森人会長は「子ども達も楽しそうにやってくれた。伝統を受け継いでいってほしい」と話していました。

201/(火)