-

控訴審 住民側の請求退ける

25日、東京高裁で行われたNECライティング補助金返還問題の控訴審判決で下田文男裁判長は一審の長野地裁に続き住民側の請求を全面的に退けました。 住民訴訟は東京に本社を置くNECライティングの伊那工場閉鎖により伊那市が支払った補助金と用地整備費用が無駄になったとして市民らがその返還と損害賠償を市がNECライティング側に請求するよう求めていたものです。 これに対し市側は市に損害賠償を請求する権利はないなどと主張していました。 伊那市の顧問弁護士によりますと市側の主張が全面的に認められたということです。 判決について白鳥孝伊那市長は「判決は私どもの主張が全面的に認められたものであり大変評価しております。今後も企業誘致に努め地域経済の活性化を図っていきたいと考えております」とコメントしています。 一方、原告側市民代表の市川富士雄さんは「判決に期待していたが高裁の判断は国民の側に立っていない。全くもって残念だ。」と話し今後、最高裁で争うかどうかを検討するとしています。

-

桜・山・食を柱に観光実施計画策定へ

平成26年度から平成28年度までの伊那市観光実施計画について協議、検討する委員会が24日、伊那市役所で開かれ桜・山・食を観光の柱とする計画案が示されました。 伊那市では、平成19年度に観光の基本的な方向性を定めた観光基本計画を策定し、この計画に沿って具体的な施策を示した観光実施計画を作成しました。 現在の計画期間が終了するため平成26年度から28年度の実施計画を策定します。 委員は、観光関係者事業者や商工団体など25人で構成され来年2月まで6回にわたって計画を検討します。 24日は、市側から実施計画やスケジュールの素案が示されました。 計画案では桜、山、食を柱として滞在型の観光誘客に取り組むとしています。 重点事業では、高遠城址公園の夜桜ツアーや南アルプス国立公園50周年記念事業、信州そば発祥の地やローメンの情報発信などをあげています。 実施計画では来年2月中旬までに策定する計画です。

-

箕輪町が10月1日付人事異動内示

箕輪町は10月1日付の人事異動を20日内示しました。 今年度末の退職者に伴い、新年度予算編成を新体制で行なうためのもので、課長級には2人が昇任します。 深澤一男保健福祉課福祉係長が総務課付伊那中央行政組合派遣に、松村明監査委員事務局次長が監査委員事務局長に昇任します。

-

世界自然遺産登録で専任の部長級参事配置へ

伊那市は、10月1日付の人事異動を20日内示し、世界自然遺産登録に向け専任の部長級参事を配置します。 世界自然遺産登録推進担当の総務部参事兼教育委員会参事に教育委員会スポーツ振興課長兼長野県伊那勤労者福祉センター所長の田中章さんが昇格します。

-

伊那市議会9月定例会閉会

伊那市議会9月定例会の委員長報告・採決が13日行われ、市側から提出された25議案を全て可決し閉会しました。 13日は、市議会9月定例会の委員長報告・採決が行われました。 伊那市土地開発公社解散に伴う財産の取得や権利の放棄についてや、景観行政団体へ移行するための景観条例案など市側から提出された25議案全てを可決し閉会しました。

-

県工科短大 知事「できるだけ早く設置」

長野県工科短期大学の設置を求める上伊那広域連合や商工団体は、伊那技術専門校を活用し早期建設するよう、阿部守一県知事に要望しました。 阿部知事は、できるだけ早い設置を目指すと答えました。 12日は、上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長や、伊那商工会議所の向山公人会頭、上伊那選出の県議会議員など6人が県庁を訪れ、阿部知事に要望書を手渡しました。 南信地域全体から見ても効果的な場所にあること、建設事業費が抑えられることなどから、南箕輪村にある県の伊那技術専門校を活用する方向で上伊那が一本化したとして、早期建設を求めました。 県工科短大の設置は、人材の育成で南信地域の産業、企業ニーズを受け止め地域活性化につなげるとともに、人材を地元に定着させ、人口流出を防ぐ狙いがあります。 既にある上田市の県工科短大と並列、同列の位置づけにすることも要望しました。

-

村教育委員会が不正行為防止策

今年7月に発覚した南箕輪村南部小学校の事務職員による給食費横領問題を受け村教育委員会は監視体制の改善など不正行為防止策をまとめました。 11日は村役場で村議会一般質問が行われ清水篤彦教育委員長が答弁しました。 この問題は南部小学校の事務職員が平成23年から2年間にわたり給食費およそ160万円を着服していたものです。 不正行為防止策として給食費の徴収を現金で取り扱う場合は、全て領収証を発行しその控えを確実に保管するほか現金は手元に保管せず可能な限りその日のうちに口座に入金することとしています。 またこれまで3月に実施していた監査を10月にも実施するほか年度末の監査については外部者を含めるとしています。 村教育委員会ではこれら対策を実施し再発防止と信頼回復に努めたいとしています。

-

防災備蓄倉庫 伊那市の全小中学に年度内設置へ

伊那市議会総務委員会が11日伊那市役所で開かれ、市内の小中学校へ防災備蓄倉庫を設置するための補正予算案が可決されました。 本会議でも可決される見通しで年度内に全ての小中学校への設置が完了する見込みです。 防災備蓄倉庫は地域の基幹避難所に指定されている市内21の小中学校全てに設置するものです。 平成21年度から事業が始まり、総事業費はおよそ1億円となっています。 倉庫には災害時に必要となる救急用品やテント、発電機などが備えられています。 これまでに15校、今年度中に3校、来年度3校設置し完了する計画でしたが、伊那市では消費税増税を見込み予定を早めることにしました。 9月議会に防災対策として補正予算案930万円を盛り込み、11日の委員会で全会一致で可決されました。 補正予算案は本会議でも可決される見通しで、伊那市では今年度中に全校への設置を終えたいとしています。

-

Jアラートと連動でメール配信

全国瞬時警報システムJアラートを使った、全国一斉の訓練が11日行われ、伊那市ではJアラートに連動させたメールの配信を行いました。 Jアラートは地震、津波、火山などの気象関連情報や、ミサイル攻撃、大規模テロなどの有事関連情報を全国の自治体に瞬時に伝える国のシステムです。 伊那市は防災行政無線や、防災ラジオ、地域安心安全メール、ケーブルテレビのL字放送と連動させています。 伊那市は、国からの訓練情報を11日、午前11時と11時30分の2回受信して、各システムで放送しました。 これまでの訓練で不具合があった伊那市の安心安全メールにも配信され、初めて成功しました。 前回はシステムの不具合で手動でのメール配信になり、3分ほど遅れましたが、今回はJアラートと同時に配信されました。 11日は箕輪町と南箕輪村でも同様の訓練が行われ、不具合は無かったということです。

-

春日街道辰野町方面に延伸へ

慢性的な渋滞が問題となっている箕輪町の伊北IC周辺について、県は、平成32年度までに春日街道を辰野町側に延伸し渋滞緩和を図る計画です。 これは10日に開かれた箕輪町議会9月定例会で、町が説明したものです。 現在伊北ICに繋がる国道153号は、伊那西部広域農道と春日街道を利用する車が合流するため、通勤時間帯に慢性的な渋滞が発生しています。 県の計画では、国道を利用する車の分散を目的に、春日街道をさらに辰野町側に1,230メートル延伸するものです。 県によりますと、国に交付金の要望をしていて、採択されれば来年度から用地買収を行い、平成32年度までの工事完了を目標にとりかかるということです。

-

伊那市総合計画審議会がワークショップ

伊那市総合計画の平成26年度から30年度までの後期計画の策定を進めている審議会は、市政に関心をもってもらい計画に意見を反映させようと8日にワークショップを開きました。 高校生から70代まで50人が9つのテーブルに分かれて意見交換しました。 市民参加のまちづくりをテーマに経験・これから・新しいをキーワードにしました。 市民参加の経験、これから参画したい場、新しい参画の場のイメージを書き模造紙に貼っていきました。 伊那市総合計画審議会は、伊那文化会館館長の山北一司さんが会長を務め、25人の委員で後期計画の策定を進めています。 人口の減少が総合計画策定当初の見通しより早く進む中、東日本大震災やリニア新幹線など市を取り巻く社会情勢の変化を踏まえた内容を目指しています。 審議会は、市民の市政への関心を高め、出された意見を計画に反映させようと初めてワークショップを開きました。 審議会では、9月中に計画案をまとめ、10月に白鳥孝市長に答申する予定です。

-

西駒遭難に学ぶもの 座談会

上伊那教育会は、「西駒遭難に学ぶもの」をテーマにした座談会を7日、伊那市のいなっせで開きました。 座談会には、上伊那地域の小中学校の教諭や一般などおよそ50人が集まりました。 大正2年8月に中箕輪尋常高等小学校の生徒ら11人が死亡した駒ヶ岳遭難から今年で100年周年を迎えることから、上伊那教育会では企画展や記念登山など5つの事業を計画しました。 座談会もそのうちの1つです。 7日は、遭難事故について詳しい5人が、生徒と共に命を落とした赤羽長重校長の人柄や、事故が社会に与えた影響などについて意見を交わしました。 上伊那教育会では、「駒ヶ岳遭難を教訓に安全な登山を考えると共に、学校登山と教育の在り方について考えていきたい」と話していました。

-

天竜川河川敷 西春近自治協整備を検討

天竜川河川敷に生えた樹木を伐採するなどの整備を行ってきた伊那市西春近自治協議会は、河川敷の活用について検討を進めています。 5日は、西春近自治協議会の役員や伊那市・天竜川上流河川事務所の職員など40人ほどが、河川敷・3万7千平方メートルの草刈作業を行いました。 天竜川の河川敷の樹木が大きくなり、大水のときに心配だとの区民からの声を受けて、西春近自治協議会では、平成17年から、河川内の樹木を伐採するなどの活動を行なってきました。 そうした活動があり、河川敷の面積も広いことから、国土交通省が、今年5月の水防訓練で活用するため一帯を整備しました。 整備後の跡地利用については、西春近自治協議会に委ねられ、現在検討中となっていますが、このまま放置していては、元の状態に戻ってしまうとして、5日、草刈作業が行われました。 河川敷は、防災上の観点から、建造物を作れないなどの制限がありますが、協議会では、レクリエーションや憩いの場として、跡地利用を検討していく考えです。

-

地域自治区あり方検討の審議会設置へ

伊那市高遠町、長谷の地域自治区について、白鳥孝市長は、第三者による審議会を立ち上げ、今後のあり方を検討したいとの考えを示しました。 これは、5日開かれた市議会9月定例会一般質問で、議員の質問に答えたものです。 高遠町、長谷の地域自治区については、合併特例法により、設置期間は10年となっていて、期限は平成28年3月31日までとなっています。 それぞれの地域協議会から、市長に対し、期限後も、地域自治区と地域協議会を引き続き設置してほしいとの要望が提出されています。 白鳥市長は、「庁内でも検討してきたが、第三者による審議会を立ちあげ、地域自治区の今後のあり方を検討したい」との考えを示しました。 旧伊那市・高遠町・長谷村は、平成18年3月31日に合併し、現在8年目となっています。

-

伊那市とJA上伊那が新規就農支援で「農地バンク」創設へ

伊那市は、JA上伊那と連携して、新規就農を目指すIターン者に農地を提供する「農地バンク」の創設を目指しています。 新規就農を支援する事で、人口増加を図りたい考えです。 これは、5日に開かれた伊那市議会一般質問で、白鳥孝市長が議員の質問にこたえたものです。 伊那市では、人口増加策として、市内の空き家をIターン者にあっせんする空き家バンクを設けています。 農地バンクは、住まいに続いて生活基盤の確立を図るために新たに創設するものです。 現在、JA上伊那と連携して、まずは果樹農家を中心に意向調査を進めている段階だということです。 農地バンクは、後継者のいない農家がリタイヤした際、農地を預かり新規就農者へ引き渡したり、現在遊休荒廃農地になっている場所を整備して新たな担い手に提供するものです。 白鳥市長は、「地域にあった新規就農者の支援や農地バンクの創設に取り組んでいきたい」と話していました。 また、就農支援を含む、住まいや学校、病院など、Iターン者への生活支援を総合的に行う窓口として「トータルコーディネーター」の設置も考えているということです。

-

東みのわ保育園安全祈願祭・起工式

来年6月の開園を目指す東みのわ保育園の安全祈願祭と起工式が4日箕輪町南小河内で行われました。 4日は町の関係者や建設業者などおよそ70人が出席し、工事の安全を祈りました。 東みのわ保育園は、長岡保育園とおごち保育園を統合し建設されるものです。 総事業費は7億4千万円、建築面積は1,800㎡です。 地中熱による冷暖房や、太陽光発電、雨水をトイレに利用するなど、自然エネルギーを活用します。 工期は来年5月20日で、6月上旬の開園を目指します。 起工式では公募で東みのわ保育園の名称が採用された唐澤秀行さんと中村八重子さんに記念品が渡されました。 唐澤さんは、「子どもたちが社会に関わる第一歩は保育園。環境のいい保育園を作ってください」とあいさつしました。 平澤豊満箕輪町長は、「自然エネルギーの活用や、0歳児保育など多様な保育ニーズに対応し、地域の期待に応える運営をしていきたい」と話していました。

-

小黒川スマートIC 地区協議会年度内発足へ

中央自動車道の小黒川パーキングエリアのスマートインターチェンジ化に向け、白鳥孝伊那市長は、実施計画の決定機関となる地区協議会を今年度中に立ち上げたいとの考えを示しました。 これは、4日開かれた伊那市議会の一般質問の中で、議員の質問に答えたものです。 地区協議会は、国、県、伊那市、ネクスコ中日本など関係機関で組織され、実施計画を決定や申請手続きを行う組織です。伊那市では、平成21年度から関係機関と勉強会を開いてきましたが、国の方針転換により一旦計画を休止しました。平成24年度から検討を再開し、ETCを搭載している二輪車から長さ12メートル以下の大型車までが、上下線ともに24時間出入りできるスマートインターチェンジ整備の検討をしています。 白鳥市長は、「リニア中央新幹線へのアクセスの利便性など果たす役割は大きい。地域経済、企業活動、観光などへの効果も期待される」と話していました。 中央自動車道小黒川スマートインターチェンジは、平成27年度の供用開始を目指します。 また白鳥使用は、リニア中央新幹線の開業による上伊那地域のメリットについて「飯田線への特急乗り入れといった高速化や、153号バイパスの整備促進など、中間駅へのアクセスをいかに向上させていくかが課題」と話していました。

-

上伊那消防広域化協議会 職員の定数案示す

上伊那消防広域化協議会が4日、開かれ、広域化後の職員の定数を現在の実人員と同数の207人とする事務局案が示されました。 4日は、11回目の協議会が伊那市のいなっせで開かれました。 現在の伊那消防組合と伊南行政組合に所属する消防職員は合わせて207人で、事務局が示した案も広域化後の定数を207人とするものです。 ただし、組織管理や財政運営などを考慮し、発足後5年を目処に実人員の削減や合理化を図るとしています。 5年後の平成32年度までに、207人から196人に減らす計画です。 具体的な人数については、事務部門を20人から17人に、通信指令を21人から13人に減らし、消防救急に出動する現場部門は対応力を維持するために現在の166人を据え置く考えです。 この案については11月に開かれる会議で協議し、決定するということです。

-

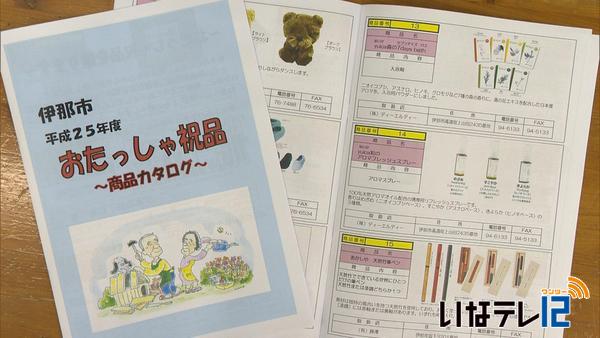

おたっしゃ祝品 カタログ完成

介護認定を受けていない88歳のお年寄りに対し伊那市が今年度から贈る「おたっしゃ祝品」のカタログが完成しました。 カタログは、4日から地区の区長を通して配られます。 カタログは、A3サイズで生活雑貨や健康用品、菓子など22事業所の商品37品目が掲載されています。 伊那市では、毎年敬老の日に合わせ88歳を迎えるお年寄りに対し祝金として1人5,000円を贈っています。 おたっしゃ祝品は、88歳を迎える人のうち介護認定を受けていないお年寄りを対象に祝金とは別に贈られるものです。 市によると、今年度88歳を迎える人はおよそ440人で、うち介護認定を受けていない人は250人だということです。 商品は、カタログに付いている引換券を店頭に持っていき交換することができます。 商品の引き換えは来年3月31日までとなっています。

-

町議会9月定例会 20議案を提出

箕輪町議会9月定例会が2日開会し、一般会計補正予算案など20議案が提出されました。 一般会計補正予算案は1億5千万円を追加するものです。 主な事業として、太陽光発電設置者に対する補助として1,400万円、住宅リフォーム補助として1,000万円などとなっています。 箕輪町議会9月定例会は、9日、10日に一般質問、17日に委員長報告、採決が行われます。

-

村議会9月定例会 15議案が提出

南箕輪村議会9月定例会が2日開会し、一般会計補正予算案など15議案が提出されました。 一般会計補正予算案は2億5千万円を追加するものです。 主な事業としては、商工振興事業の「南箕輪村の日」プレミアム商品券の補助金に500万円。 南殿屯所改修費用に600万円などとなっています。 南箕輪村議会9月定例会は、11日、12日に一般質問、13日に委員長報告、採決が行われます。

-

伊那市の古い地名調査 中間報告会

伊那市が進めている古い地名の調査の中間報告が、28日に行われ、代表グループが、昔の文献や聞き取り調査をもとにまとめた小字名や地名の由来などについて報告しました。 伊那市役所で中間報告会が開かれ、東春近の渡場と原新田、西箕輪の大泉新田と羽広の調査グループが報告を行いました。 調査は、古い地名を調べることで地域の歴史や先人たちの暮らしを後世に残していこうと今年度から伊那市が進めているもので、先行して、東春近と西箕輪の18グループ、121人が、公民館の分館単位で作業を進めています。 西箕輪羽広は、調査の中で民家の土蔵から見つかった江戸時代の山林の絵図を紹介しました。 現在の西箕輪地区と南箕輪村の13の村が生活のよりどころとしていた山の地名が沢ごとに細かく書かれているほか、福与城主が戦いに敗れてたどり着いたという言い伝えがある「殿小屋場(とのこやば)」という地名も記載されています。殿小屋場は、現在の南箕輪村地籍にあり大泉川上流の大泉所に位置しているということです。 大泉新田では、現在の地図には、記載されていない昔の小字名をまとめた地図を作成しました。 東春近原新田は、江戸時代に来た開拓者が「原新田」と名付けたことなどを報告しました。 伊那市では、来年2月まで調査を行い、結果を本にして各地区に配布するほか、来年度以降は、伊那市全域で調査を開始する計画です。

-

伊那市議会9月定例会開会

伊那市議会9月定例会が27日開会し、一般会計補正予算案や景観行政団体への移行を目指す景観条例案など25議案が提出されました。 一般会計補正予算案は5億3千万円を追加するものです。 今議会には、景観条例案が提出されました。 これは景観法の規定に基づき基準や規則をつくり地域性を活かした景観づくりを行うものです。 市では11月1日の景観行政団体への移行を目指していて、建物の建設に必要となる届出や審査基準などを定めた景観計画の策定を進めています。 他に、伊那市土地開発公社解散に伴う財産取得や債権放棄に関する議案も提出されています。 伊那市議会9月定例会は、9月4日、5日、6日に一般質問、13日に委員長報告、採決が行われます。

-

高遠さくら発電所平成28年4月 運転開始へ

県企業局は、自然エネルギーの普及・拡大を目的に高遠ダムに発電所を建設します。 運転開始は平成28年4月を予定しています。 26日夜、高遠町地域自治区地域協議会が開かれ、県の担当者が計画について説明しました。 発電所は、高遠ダムの放流設備付近に建設されます。 愛称は高遠さくら発電所で、総事業費はおよそ2億8千800万円です。 発電所は、すでに設置されている放流設備を有効活用するものです。 平成24年7月に施行された「再生可能エネルギー固定価格買取制度」を活用することで、1年間の売電収入は4千8百万円、維持にかかる経費などを差し引いた利益は、3千3百万円を見込んでいます。 これにより、買取制度の対象期間である20年間に6億6千万円の純利益が見込まれると試算しています。 現在実施設計の段階で、平成27年度に本体工事、平成28年度運転開始を予定しています。

-

広域的な道路網の在り方を考える検討会

リニア中央新幹線の中間駅設置を契機に広域的な道路網の在り方を考える検討会が27日伊那市で開かれ、委員からは国道153号を交通の中核に位置付けるべきとする意見が出されました。 27日は、南信地域広域道路ネットワーク計画検討委員会の上伊那地区分科会が伊那市のいなっせで開かれ、上伊那地域の経済や観光、交通事業者などの団体から13人が出席しました。 県では、広域道路としてのネットワークを定めた長野県広域道路整備基本計画を平成5年に策定しています。 今回リニア中央新幹線の中間駅が飯田市周辺に設置されることから、その計画を見直します。 会議では国道153号について、交通の中核道路として大量の交通を効率よく処理できるよう高速道路の次に位置付けられる「交流促進型区間」に格上げし、権兵衛峠道路並みに整備するべきとの意見がありました。 他に、天竜川をまたいで東西に結ぶ道路の整備を求める意見もありました。 県は、27日に出された意見と21日に開かれた飯伊地区分科会の意見を踏まえ、南信地域の広域道路網計画の素案を次回の検討委員会で示すことにしています。

-

市内の小中学校週4日米飯給食へ

伊那市の小中学校の学校給食が10月1日から週4日米を主食とする米飯給食になりパン給食はなくなります。 これは、27日開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。 文部科学省では米の消費拡大につなげようと米飯給食を週3日の学校は4日以上にすることを目標としています。 現在伊那市内の学校給食は、週3日が米で、それ以外はパンとソフトメンとなっています。 伊那市教育委員会では、学校の栄養士などと意見を交わすなどして7月の定例教育委員会で委員に図り了承されました。 教育委員会によると市内で学校給食に供給できる業者は年々減ってきており、現在は1社のみだということです。 米飯に移行することについて現在供給している業者と合意しているということです。 伊那市では、8月末から来月にかけて保護者に通知するということです。

-

新山保育園再開目指し意見交換

平成21年度から休園となっている新山保育園の再開を目指す地元有志の会は今日、伊那市の職員を招き保育園再開について意見交換しました。 25日は、子育て支援課の福澤清保育係長が新山保育園を訪れ、保護者と意見を交わしました。 有志でつくる新山の保育園・小学校を考える会では、平成27年度までの保育園再開を目指して取り組んでいます。 保育園再開には、定員の半分の20人の園児が必要です。 会が7月に行ったアンケート調査によると、来年度再開した場合の入園希望者は20人に達しています。 今回は、入園受付けを2か月後に控え、保護者が再開までの手続きや日程などの説明を職員から聞いた他、意見を交換しました。 保育園の入園申し込み手続きの締め切りは11月1日となっていて、会では10月6日に再度集まり独自に希望調査を行って対応をとっていきたいとしています。

-

「余熱活用の施設建設、現実的ではない」

上伊那広域連合が計画を進めている新しいごみ中間処理施設について、白鳥孝連合長は、「その余熱を活用する施設の建設は現実的ではない。」との考えを示しました。 これは26日伊那市役所で開かれた上伊那広域連合議会一般質問で「施設の余熱利用をどう考えているか」との質問に答えたものです。 白鳥連合長は「温泉やプールは近隣に類似施設があり、採算も合わない。農業用ハウスへの熱の供給も初期投資が高い。」とし、余熱利用の施設は現実的ではないとの考えを示しました。 そのうえで発生した熱については、新ごみ中間処理施設内で利用し余剰分については売電するとの方向性を示しました。

-

第4次ごみ処理基本計画の素案を中間報告

上伊那広域連合廃棄物政策審議会はごみの減量化などを進めるための第4次ごみ処理基本計画の素案について、白鳥孝上伊那広域連合長に中間報告をしました。 21日は廃棄物政策審議会の白鳥嘉文会長が伊那市役所を訪れ、白鳥連合長に中間報告をしました。 白鳥会長は、「上伊那は全国でもごみの量が少ないが、さらに減量化する目標を設定した」と話していました。 白鳥連合長は、一人あたりのごみ排出量が自治体ごとで差があるとし、「自治体ごと検証をして目標を達成したい」、さらに「家庭用の生ごみ処理機を導入する人に補助をするなど焦点を絞って取り組んでいきたい」と話していました。

-

賠償早期解決へ 伊那市が民事調停申し立てへ

伊那市は、平成22年11月に、伊那市農業公園みはらしファームで起きた、落馬事故について、被害者との賠償問題を早期解決するために、民事調停を申し立てる考えです。 市によりますと、被害女性は、現在完治しているという事ですが、女性が求める賠償金と、市が提示している額に、開きがありこれまで解決に至っていないという事です。 市では、裁判所に民事調停を申立てる事で、その和解案を基に、被害女性と話し合いを進めていきたいとしています。 民事調停申立てに関する議案は、今月27日に開会する市議会9月定例会に提出される予定です。

272/(金)