-

唐木氏後援会 結束強める

任期満了に伴い、4月2日に告示、7日投開票の南箕輪村長選挙に立候補を表明している、現職の唐木一直さんの後援会の総決起大会が29日夜、南殿コミュニティセンターで開かれました。

会場にはおよそ400人の支持者が集まりました。

有賀彰司後援会長は「4月1日までは後援会活動。みなさんの力をお借りして、少しでも支持者の輪を広げていきたい」とあいさつしました。

また、決意表明で唐木さんは、人口増加への対応、共生共助の村づくりについて、集まった支持者に訴えました。

最後にガンバロー三唱で、気勢を上げていました。

現在、南箕輪村長選挙に立候補しているのは、現職の唐木一直さんの一派のみで、告示を来週に控え無投票の公算が高まっています。

南箕輪村長選挙は4月2日告示、7日投開票の日程で行われることになっています。 -

NECラ社損害賠償 住民訴訟に棄却判決

平成22年にNECライティング伊那工場が閉鎖したことに伴い、伊那市が支払った補助金などが無駄になったとして、伊那市民らが伊那市を相手取り、補助金返還などを請求するよう求めていた住民訴訟の判決で、長野地方裁判所は29日、この訴えを棄却する判決を言い渡しました。

住民訴訟は東京に本社を置くNECライティングの伊那工場閉鎖により、伊那市が支払った補助金と用地整備費用などが無駄になったとして市民らがその返還と損害賠償を市がNECライティング側に請求するよう求めていたものです。

市民らはNECライティングにおよそ5億5千万円の支払いを命じるよう伊那市に求めていたほか、当時の市長小坂樫男さんと今の市長で当時副市長だった白鳥孝さんに対し損害賠償を支払うよう求めていました。

市側はこれに対しNECライティングと伊那市、または土地開発公社の間で売買契約書を締結した事実はなく、さらに契約は土地開発公社との間で想定されていたもので、市に損害賠償を請求する権利はないなどと主張していました。

長野地方裁判所の山本剛史裁判長は、原告らの請求には正当な理由がないなどとして棄却。小坂さんに対しては、時効だとして却下を言い渡し原告側の主張を退けました。

この問題を巡ってはNECライティングが伊那市との間に債権債務がないことを確認することを条件に解決金を支払うこととする民事調停案が去年、長野地方裁判所から出されていました。

伊那市議会でこの調停案が賛成16反対3の賛成多数で可決され去年解決金が支払われています。

今回の裁判で、この議会の可決が司法判断にどのような影響を与えるかが注目されていました。

原告側市民代表の市川富士雄さんは「2年間に渡って原告の皆さんと一緒に戦って参りましたけれども法律の制約の中で棄却されたという点では非常に悔しく残念。この戦いを通じて土地の無駄買いだとかあるいは無駄使いだと指摘されるような市政が改善されることを期待したい。」と話していました。

一方、今回の判決について伊那市の白鳥市長は「判決は伊那市の主張を全面的に認めているということで満足している。企業誘致にかける伊那市のイメージは失墜したが今回の全面勝訴の判決を受けて、職員共々一生懸命、企業誘致に取り組んでいきたい。」とコメントしています。

原告団は、4月8日に伊那市内で報告会を開き、控訴するかどうか決めることにしています。 -

思い様々 退職者辞令交付式

年度末を迎え、各市町村などでは、31日付で退職する職員に辞令が交付されました。

このうち伊那市では、辞令交付式が29日行われ、20年以上勤めた19人に人事通知書と感謝状の他、白鳥孝市長が撮りためた市内の風景の絵ハガキが1人ひとりに手渡されました。

退職者の内訳は、定年退職が13人、早期退職が6人となっています。

白鳥市長は「権兵衛トンネルの開通や市町村合併で新伊那市が誕生するなど時代が大きく変わる中活躍されてきた。地域に戻っても市民として応援してほしい」と感謝していました。

退職者を代表して市民生活部の守屋和俊部長は「今後は別の場所から伊那市を見つめ、地域の為に役立ちたい」と挨拶しました。

なお、箕輪町では12人が、南箕輪村では3人が退職となっています。 -

まっくんのぬいぐるみ 村が販売を検討

ゆるきゃらグランプリで、最下位となったことをきっかけに、注目を集めている、南箕輪村のイメージキャラクターまっくん。

今度は、ぬいぐるみの販売が検討されています。

試作品のまっくんのぬいぐるみは、15センチと、30センチの2つのサイズがあります。

まっくんは、平成23年度のゆるきゃらグランプリで最下位となり注目を集め、今年度は48位に大躍進しました。

庁舎内に設けられたまっくん検討部会では、更にまっくんをPRしていこうと、ぬいぐるみの制作を検討しています。

26日にこの試作品が完成しました。

村では、細部にこだわり、修正を行い、ぬいぐるみの販売を前向きに検討したいとしています。 -

地域交流棟 伊那市が建設へ

児童養護施設たかずやの里整備検討委員会が25日伊那市のいなっせで開かれ課題となっていた地域交流棟について伊那市が交付金を使って建設するとの方針が示されました。

委員会にはたかずや福祉会や市町村などからおよそ15人が出席しました。

委員会ではこれまでに必要性は認められるものの経費の問題などから検討事項とされていた地域交流棟についての説明がありました。

地域交流棟については、伊那市が国からの交付金を活用しおよそ3,000万円で建設するとの方針が示されました。

交付金は年間を通して地域の人たちとの交流事業を実施することなどが条件となっています。

市では国に対し補助申請をしていて認定される見通しだということです。

たかずやの里移転改築の想定事業費はおよそ3億7,200万円で補助制度を変更したことにより補助見込み額は2億2,500万円となっています。

25日はほかに施設建設のタイムスケジュールも示され、補助制度を変更したことなどから来年7月の竣工から計画を早め、3月末までの竣工を目指すとしています。

上伊那広域連合によりますとこれまでに集まった寄付は18日現在で570件およそ3,100万円となっています。 -

伊那消防組合 消防広域化負担割合など了承

伊那消防組合全員協議会で上伊那消防広域化協議会が提案した消防広域化に関する8市町村の負担割合などが了承されました。

25日は伊那市役所で伊那消防組合全員協議会が開かれ、広域消防本部庁舎の建設費用や運営費用の負担割合、広域化後の本部の位置などが了承されました。

5日に開かれた全員協議会で提案事項の報告があり、構成する各市町村の議会に持ち帰り了承されたことが25日に報告されました。

なお提案事項については、伊南行政組合ですでに了承されています。

消防広域化の負担割合などは4月10日に開かれる上伊那消防広域化協議会で協議し、正式に決定する予定です。 -

地域自治区の存続求める建議書 市長に提出

合併特例法により設置期間が平成28年3月までとなっている地域自治区と総合支所の在り方について検討してきた伊那市高遠町と長谷の地域自治区地域協議会は、地域自治区の存続などを求める建議書を22日、白鳥孝市長に手渡しました。

22日は、高遠町地域協議会の小松晃会長と長谷地域協議会の西村篝会長が白鳥市長に建議書を手渡しました。

協議会では、設置期間が合併から10年間とされている地域自治区の在り方について、去年1月から検討してきました。

建議書では、合併から10年となる平成28年4月1日以降について、●高遠町と長谷の両地区に地域自治区と地域協議会を引き続き設置すること●総合支所の機能を充実させることなどを要望しています。

小松会長は「高遠町長谷地域は、市の中心部から離れていて面積も広い。利便性を考え支所の継続をお願いした」と話し、西村会長は「支所の耐震化と機能の充実を図って欲しい」と付け加えました。

白鳥市長は「1番良い形となるよう十分検討したい」と話していました。

合併特例法による地域自治区の設置期間は、平成28年3月31日までとなっています。 -

新ごみ施設「公設民営」報告

上伊那広域連合が計画している、新しいごみ中間処理施設の事業方式について、専門家らでつくる委員会は、「公設民営」が適当とする報告書をまとめ22日、白鳥孝上伊那広域連合長に報告しました。

22日は、施設整備検討専門委員会の北澤秋司委員長が、伊那市役所を訪れ白鳥連合長に報告書を手渡しました。

報告書では、公設民営方式について自治体が施設の建設をする事で地域住民の信頼を得やすい事や、民間が長期的に運営する事で維持管理が安全かつ効率的に実施できるとしています。

事業費については、従来の公設公営に比べ15年間でおよそ8億円削減できると試算しています。

白鳥連合長は「報告書をよく読み、判断したい」と話していました。

新ごみ中間処理施設の事業方式については、来月、上伊那の全ての市町村長が集まる、会合で決定する事になっています。 -

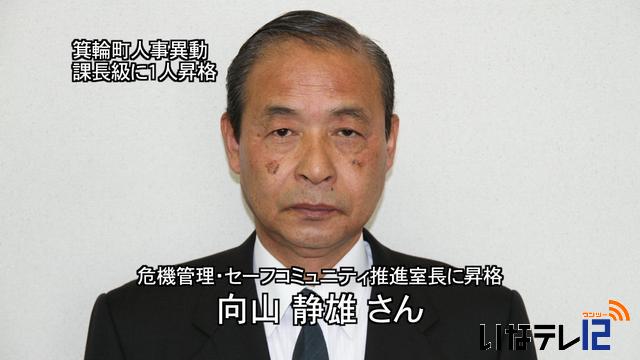

箕輪町 人事異動内示

箕輪町は、4月1日付の人事異動を22日内示しました。

移動総数は、74人で小規模、課長級への昇格は1人です。

新設される危機管理・セーフコミュニティ推進室の室長には、セーフコミュニティ推進担当の向山静雄さんが任期付で採用されます。

任期は、3年で課長待遇となります。

向山さんは、元長野県警の警備部長で、セーフコミュニティを担当しています。

係長級の異動は、10人で内昇格が5人、総数で74人と小規模です。 -

南箕輪村教育委員会が信大と連携協定

南箕輪村教育委員会と信州大学は、教育に関する連携協定を22日締結しました。

南箕輪村民センターで、南箕輪村教育委員会の清水篤彦教育委員長と信州大学の山沢清人学長との間で協定書が取り交わされました。

連携協定締結により、新年度から信州大学の学生が村内の小中学校で教育実習をしたり、大学の教授と小中学校の教師との交流、大学生と児童生徒との交流が活発に図られます。

山沢学長は、「両者が前向きに進めるよう期待したい」とあいさつ。

清水教育委員長も、「村の教員にとってもうれしいこと」と期待していました。

なお、信州大学が地方自治体の教育委員会と連携協定を結ぶのは、今回が初めてで、近いうちにキャンパスがある上田市や松本市、長野市でも予定しています。 -

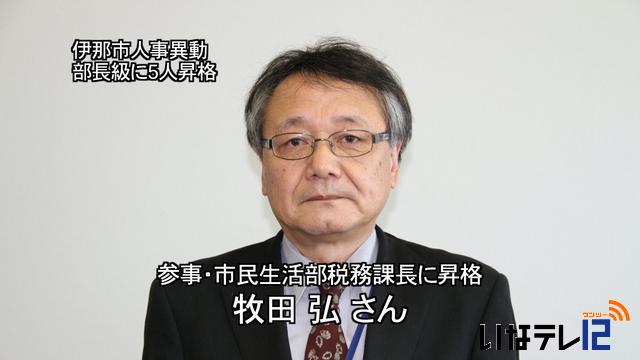

伊那市人事異動内示

伊那市は、4月1日付の人事異動を22日内示しました。

移動総数は、221人で小規模、部長級への昇格は5人となっています。

参事・市民生活部税務課長には、市民生活部税務課長の牧田弘さんが昇格します。 -

南箕輪村長選挙 無投票の公算大

任期満了に伴い4月2日告示、7日投開票の日程で行われる南箕輪村長選挙。

現在、立候補を表明しているのは、現職1派のみで、無投票の公算が大きくなっています。

21日、村役場で行われた立候補届け出書類の事前審査には、現職の1派のみが出席しました。

現在、南箕輪村長選挙への立候補を表明しているのは、現職で2期目、無所属・南殿の唐木一直さん(64)のみです。

告示まで、10日余りとなりましたが、唐木さんのほかに表立った動きはなく、無投票の公算が大きくなっています。

3期目を目指す唐木さんは、前回平成21年の選挙で、無投票で再選しています。

南箕輪村長選挙は、4月2日に告示、7日に投開票となっています。

唐木さんのほかに立候補者がいない場合は、2日に無投票で3期目の当選が決まります。 -

伊那市地域防災計画 修正案了承

伊那市防災会議が19日、市役所で開かれ、広域相互応援計画を新たに盛り込んだ地域防災計画の修正案が示され了承されました。

会議には、災害時に応援協定を市と結んでいる医療や建築などの団体から35人が出席しました。

地域防災計画は、各市町村が作成しているものです。

今回新たに、県内外への支援や受け入れを明確に示す「広域相互応援計画」の他、災害復旧や復興への備えとして、復旧の基礎となるデータの保存やバックアップを行っていくことなどが盛り込まれました。

会議では他に、水防計画についての修正案も示され了承されました。 -

東部診療所に新医師着任

箕輪町南小河内の町国民健康保健東部診療所に新しい医師、川妻史明さんが18日着任しました。

18日は箕輪町役場で辞令交付式が行われました。

川妻さんは、大阪出身の48歳。

自治医科大学を卒業後、大阪で勤務し専門は内科、外科などです。

平成13年に長野県に移り浅間総合病院内科医長などを務めました。

前任の家田正寿医師は勤務医のなり手がなかった福島第一原発からおよそ21キロ地点にある診療所での勤務を希望し退任しました。

東部診療所はこれまで水曜が休診でしたが、今後は土日が休診となります。 -

危機管理・セーフコミュニティ推進室を設置

箕輪町は新たに、役場組織に危機管理・セーフコミュニティ推進室を設置し危機管理体制の強化充実を図ります。

これは18日役場で開かれた町議会全員協議会で平澤豊満町長が報告したものです。

新たに総務課に設置される、危機管理・セーフコミュニティ推進室は、これまで他の業務を兼務していた、セーフコミュニティ推進室と違い防災、防火、交通安全対策などセーフコミュニティの推進を専門に行います。

これによりひとつの組織として責任を明確にしより安心安全な町づくりを進めていくとしています。

職員体制は課長級の室長をはじめ係長、係員の3人体制で室長は任期付き一般職の職員として採用し任期は3年間となっています。

新体制は4月1日からで町では危機管理体制の強化充実を図りたいとしています。 -

伊那市政治倫理条例要綱を12月定例会提出へ

伊那市議会の議会改革特別委員会が今日伊那市役所で開かれ、伊那市政治倫理条例要綱を12月議会に提出することなどが確認されました。

特別委員会では議員の責務や政治倫理の基準などを定めた伊那市政治倫理条例要綱案について意見が交わされました。

要綱案は議員の責務を明確にし議員の政治倫理を市民に示そうと定められるものです。

案では議員の責務として資質を高め市政に関わる機能を自覚するとしています。

一方、市民の責務についても定めていて、議員に対し政治倫理基準を逸脱する行為を求めてはならないとしています。

他には、会社経営など兼業の報告義務や公共工事、物品購入など特定の者に有利または不利となるような働きかけをしてはならないとしているほか政治倫理審査会に関する規定などが定められています。

黒河内浩委員長によりますと、条例を定めているところは、県内では長野市など少数で上伊那では初めてだということです。

また市議会議員の資産の公表は行わないとしています。

委員会では条例要綱案を5月の市報に掲載し市民からパブリックコメントを求め、市議会12月定例会で議員提出議案として提出することにしています。 -

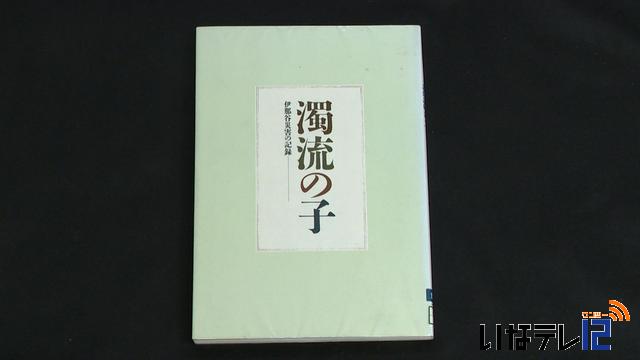

伊那谷遺産に31件追加

伊那谷の先人が残した土木建築物や自然災害の歴史が残されたものが指定される伊那谷遺産に、新たに31件が追加されました。

31件のうち、伊那ケーブルテレビ放送エリア内に関係するのは7件です。

このうち、「濁流の子縲怦ノ那谷災害の記録」が本として初めて選定されました。

1961年、昭和36年に大雨により発生した三六災害をまのあたりにした小中学生などの作文を集めたもので、1964年に発行されたものです。

このほか、伊那市長谷の美和ダムや、高遠町から美篶にかかる虹橋、伊那市小沢の西天竜幹線水路流末の階段工、伊那市伊那の小黒発電所、箕輪町の伊那路橋、伊那市三峰川の森林鉄道跡が選ばれました。

選定対象地域は、上伊那地域と飯田下伊那地域の22市町村で、今回追加分を含め79件が選ばれています。

伊那谷遺産プロジェクトは防災教育や地域振興の観点から、治水や自然災害の歴史を後世に引き継いでいこうと国土交通省・天竜川上流河川事務所が進めているプロジェクトです。

今後選定数100を目標に、逐次遺産が追加されます。 -

上伊那広域連合 今後のごみ排出量予測示す

上伊那広域連合の廃棄物政策審議会が今日伊那市のいなっせで開かれ、今後のごみ排出量の予測が示されました。

○N上伊那広域連合では、平成35年度の一人が一日に出す家庭ごみの量は、544グラムと予測しています。

これは、少人数世帯が増える予測などから平成23年度より19グラム増えています。

しかし、一万3千人ほどの人口減少が見込まれることから、一年あたりの家庭ごみの量は減少する見込みです。

平成35年度の企業から出るごみの量は、8,593トンと予測されています。

これは、景気の回復が見込まれることから、平成23年度より618トン増えています。

平成35年度の家庭ごみと事業系ごみを合わせた年間排出量は、平成23年度より732トン減少した44,260トンと予測されています。

審議会では、この数値や住民アンケート、ごみの内容調査の結果などをもとに、8月にはごみ排出量の目標値を設定していきたいとしています。 -

上伊那地域 今年度の間伐実績521haの見込み

上伊那地域の、今年度の森林税を活用した里山の間伐実績は521haになる見込みです。

11日に伊那合同庁舎で開かれた、みんなで支える森林づくり上伊那地域会議で今年度の事業実績が報告されました。

報告によりますと、今年度の上伊那地域の間伐実績は、計画面積の510haに対し、521haになる見込みであることが報告されました。

これにより、平成20年度から5年間の森林税を活用した里山の間伐面積は、2,384haとなる見込みです。

会議では他に、来年度以降の森林税を活用した県の事業についての説明がありました。

県では来年度から、間伐材の利活用を進めるための補助事業や、市町村が水源林の保全のため土地を取得する場合に、その

費用を支援する事業などを新たに追加するということです。 -

市議会 土地開発公社の解散に係る2議案可決

伊那市議会3月定例会が15日伊那市役所で開かれ、市が提出した土地開発公社の解散に係る2議案等を可決し閉会しました。

今議会で市側は、公社を解散するための議案と、解散にあたり公社の借入金を市が肩代わりする為に20億5千万円を起債する議案を提出していました。

これら2議案は、公社の理事などを務める3人を除き採決が行われ、全会一致で可決されました。

公社は平成25年2月現在、およそ19万平方メートル、簿価でおよそ27億円の土地を保有しています。

このうち、東春近の東原工業団地については市がスポーツ公園として整備する他、東京都の企業が太陽光発電事業を計画しているということです。

白鳥孝市長は「早期売却と有効利用に全力を尽くしたい」と話していました。

今議会では他に、職員の退職金引き下げに関する議案や12月議会から継続審査となっていた高遠町と長谷の地域協議会の委員の任期を変更する議案など52議案が可決され、閉会しました。 -

南箕輪村大芝高原内の50mプール 来年度から廃止

廃止の検討が進められていた、南箕輪村大芝高原内の50mプールについて、村は、来年度から廃止する事を決めました。

これは、14日に開かれた村議会一般質問で、村の公共施設の老朽化に関する議員の質問に、唐木一直村長が答えたものです。

大芝村民プールの50mプールは、浄化槽の老朽化に伴い、廃止の検討が行われてきました。

今年度は故障した部分の応急処置を行い利用を続けましたが、小学校低学年以下は入れない50mプールは利用率が低く維持費もかかるため、来年度からの廃止を決めたということです。

村では今後、跡地利用について検討していくということです。 -

土地開発公社解散に係る2議案可決

伊那市議会総務委員会が13日、伊那市役所で開かれ、土地開発公社解散に係る議案の審査が行われ、全会一致で可決しました。

土地開発公社解散については、市側から解散するための議案や解散にあたり公社の借入金を市が肩代わりする為に20億5千万円を起債する議案が提出されています。

議員からは、「解散に至った責任を、理事者や市、そして議会も重く受け止めなければならない」、「粛々と解散に向けた手続きを進め、議会への報告をしてほしい」などの意見が出されていました。

酒井茂副市長は、公社から引き継いだ土地について「全てを売却するまで、保有状況について決算時に報告していきたい」と話していました。

解散についての議案は、土地開発公社の理事や監事を務める議員3人が除籍して採決が行われ、全会一致で可決しました。

起債に関する議案は、委員6人で採決が行われ、全会一致で可決しました。

この日は、12月議会から継続審査となっている、高遠町と長谷の地域協議会の委員の任期を、4年から3年に変更する議案についても、全会一致で可決となっています。 -

新ごみ中間処理施設 公設民営の報告書まとめる

新しいごみ中間処理施設の事業方式を検討している、上伊那広域連合の施設整備検討専門委員会は、事業方式を公設民営とする報告書をまとめました。

11日は伊那市のいなっせで委員会が開かれ、新ごみ中間処理施設の事業方式について、公設民営と決定しました。

費用見込調査によりますと、公設民営にした場合、公設公営よりも建設費でおよそ9億3千万円、運営費でおよそ1億円など、全体でおよそ5%の経費削減になることが見込まれています。

また、施設の運営を専門の業者に委託するため、維持管理が安全かつ効率的に実施できるとしています。

この結果をもとに、3月22日に北澤秋司委員長から白鳥孝連合長に報告、4月10日に事業方式を決定する予定です。

また、地元の同意が得られた場合、平成27年度に民間事業者を決定し、平成30年度中の稼働を目指します。 -

伊那市 退職金引き下げへ

伊那市は、職員の退職金を3年後に17パーセント引き下げる条例改正案を8日市議会に提出しました。

退職金の引き下げは、民間との均衡を図るため、国家公務員の引き下げに合わせて行われるものです。

伊那市は、来年度から段階的に引き下げ、3年後の平成27年度には、今と比べ17パーセントの引き下げとなります。

約40年間務め、定年退職する職員の退職金の平均は、現在2,500万円ですが、3年後には、2,100万円となります。

伊那市は、退職金を引き下げる条例改正案を開会中の3月定例市議会に提出し、総務委員会に付託されました。 -

県工科短大は上伊那で

伊那市の白鳥孝市長は、上伊那への設置が有力視される県工科短大について、「今は、上伊那からさらに伊那市へと絞り込むべきだはない」として、現段階では県の上伊那設置の正式決定を待つべきとする考えを8日の市議会で示しました。

8日の市議会一般質問で議員の質問に答えたものです。

柴満喜夫議員は、「工科短大を伊那市へ設置するよう積極的に取り組むべき」として、白鳥市長の考えを質しました。

これに対し白鳥市長は、「上伊那が一丸となって知事に要望してきた経過もあり、今バラバラに動く時ではない」として、県の上伊那への正式決定を待ってから、それ以降の対応を考えたいとしています。

優秀な人材確保を目的にした2年制の県工科短大は、県の検討会が去年11月に、平成29年度までに上伊那地域を中心に設置するとの報告書案をまとめています。 -

南箕輪村が施設園芸農家支援で燃料代を一部助成

南箕輪村は、原油価格高騰に伴う施設園芸農家支援として、燃料代の一部助成を行う方針です。

燃料代助成の対象となるのは、花卉や野菜などを栽培している村内の施設園芸農家です。

今年1月1日から3月31日までに、ハウスの温度調整に使った燃料費などを補助します。

助成金額は、燃料1リットルあたり2円で、上限は5万円となっています。

南箕輪村では、同じく原油価格が高騰した平成19年、20年にも同様の補助を行っています。

村は、助成にかかる費用50万円を、今議会最終日の15日に補正予算案として提出する方針です。 -

小水力だけでは厳しい

伊那市における小水力発電の方向性について検討してきた研究会は伊那市の再生可能エネルギーについて小水力だけでは厳しいとして今後は自然エネルギー全体で考えていく必要があるとの結果をまとめました。

8日、伊那市役所で伊那市議会環境、エネルギー問題特別委員会が開かれ、研究結果の報告がありました。

伊那市小水力発電研究会は、市や電気事業者などで構成されていて、伊那市における小水力発電について調査、研究してきました。

水力を使った発電で、高遠ダムを利用したものと長谷の水路を利用したものの、2つについて検討したところ、高遠ダムは事業化は可能、長谷の水路については採算面から事業化は厳しいとの結果がまとまりました。

市では小水力だけでは厳しいものがあり、自然エネルギー全体で考えていく必要があるとしています。

市では自然エネルギー普及のため新たに専門部署を設置することにしていて、調査研究を進めていくとしています。 -

南箕輪村議会 上伊那の消防広域化の負担割合を了承

南箕輪村議会は、8日に開かれた村議会全員協議会で、上伊那消防広域化協議会が提案した、消防広域化に関する8市町村の負担割合を了承しました。

提案では、上伊那広域消防運営費を、年間約15億円と試算していて、このうち南箕輪村の負担額は、1億2千万円としています。

これらについて説明を受けた議員は、提案を了承しました。

提案は、上伊那の各市町村の承認を得たのち、4月の協議会で決定されることになっています。

また、今日の村議会全員協議会ではほかに、除雪にかかる費用約250万円をさらに追加する補正予算案を、今議会最終日に提出することが報告されました。

内訳は、道路の路肩にたまった雪の除雪に130万円、区の除雪委託料に120万円となっています。 -

TPP交渉参加断固阻止

JA上伊那は、TPP環太平洋戦略的経済連携協定への交渉参加阻止に向け職員の意志統一を図ろうと、7日と8日の2日間、上伊那地区リレー集会を開きました。

12日には、県選出の国会議員に対し交渉参加阻止にむけた要請を行うとしています。

リレー集会は、3月1日から県内の各支所で行われているものです。

北信地域から順にまわっていた街宣車は7日に辰野町に入り、8日は伊那市から中川村までの13の支所で集会を開きました。

このうちJA上伊那本所には、職員およそ100人が集まりました。

JA上伊那の御子柴茂樹代表理事組合長は「団結を高めなんとしても交渉参加を阻止したい」と話しました。

集会では他に、医療、福祉、消費者団体などと連携し徹底して反対運動を行うとする特別決議が行われました。

今後は、12日に東京都で開かれる全国決起集会に合わせ県選出の国会議員に交渉参加阻止に向けた要請を行う他、14日には緊急上伊那集会を開くとしています。 -

小中学校連携で「中一ギャップ」解消を

伊那市教育委員会は、中学校に入学した生徒が環境に馴染めない、いわゆる「中一ギャップ」を解消するため、小学校と中学校の連携を進めるカリキュラムを作成する計画です。

7日に開かれた伊那市議会一般質問の中で、久保村清一教育長は「全市的な取り組みとなるような連携カリキュラムを作成したい」と議員の質問に答えました。

カリキュラムは、来月開かれる小中学校の校長会で呼びかけ来年度をめどに作成する方針です。

久保村教育長は「校舎が廊下でつながっている西箕輪小学校と中学校は特に思いきった連携を進めてほしい。西箕輪小高学年で中学校の教員が教える教科担任制を取り入れてほしいと学校に要望している」と話していました。

272/(金)