-

伊那市幹線道路網構想まとまる

国や県、市などでつくる伊那市幹線道路網検討委員会が15日、市役所で開かれ、今後の道路整備の方向性をまとめた。

まとめでは、東西をつなぐ環状北線、環状南線の整備を早期に行う必要がある竏窒ニしている。

委員会は、市内の主要道路の整備計画を検討するため、去年の12月に発足し、市に報告する内容を検討してきた。

課題の一つとして、伊那市の外側を循環する外環状線と内側を循環する内環状線、2つの環状線構想の妥当性を検討してきたが、同日の委員会では、交通量調査の結果などから、環状線構想は妥当竏窒ニした。

環状線構想では、東西をつなぐ道路の整備が課題となっている。

環状南線は、市役所前のナイスロードを春日街道までつなげる構想だが、この道はまだ整備計画がないため、早期に整備計画を検討する必要がある竏窒ニしている。

また環状北線は、現在国道153号線までで止まっているが、その先をさらに東側に伸ばし、竜東線まで整備を進めることを求めている。

環状北線を東側に伸ばすルートについては、県が来年度、調査を行う予定で、委員会としては、おおむね5年以内に整備することが望ましい竏窒ニしている。

同日のまとめた内容は、一部文言などの修正を行い、1月中に小坂樫男伊那市長に報告する予定。 -

振り込め詐欺防止ATM特別警戒

伊那警察署は、年金支給日の15日、振り込め詐欺の被害を防ごうと銀行などを訪れた人たちに注意を呼びかけた。

この日は、伊那警察署管内6つの金融機関で啓発活動が行われた。

伊那署では、年金支給日に合わせて毎回、振り込め詐欺撲滅の啓発活動をしている。

この日は、防犯ボランティアの伊那エンジェルス隊が協力し、啓発チラシやポケットティッシュなどを配った。

伊那署によると、伊那署管内では今年に入ってから14日までに、振り込め詐欺の被害は起きていないという。「不信な電話がかかってきたときは、一人で判断せずにだれかに相談してください」と呼びかけている。 -

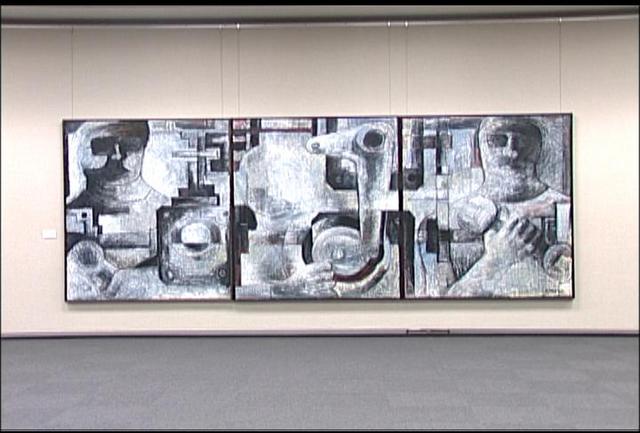

前田博さん作品展

伊那美術協会会員で南箕輪村の洋画家前田博さんによる作品展が15日から、伊那文化会館で始まった。

前田さんは現在64歳で、20歳のころから本格的に洋画を書き始め、この道40年のベテラン。

40年の節目として伊那文化会館で初めての個展を開催した。

会場には、入選作品など54点が並べられている。

このうち3枚の絵をつなぎ合わせた作品「組立する男たち」は、白を基調に、働く人の苦労する姿を描いている。

また前田さんのお気に入りの作品「浅間山」は、りんご並木の後ろにそびえたつ浅間山の雄大な姿を表現している。

会場には、前田さんの母とめ子さんによる「母の手しごと」と題した、手作りのポーチやクッションも飾られている。

前田さんは、「40年間積み重ねてきた成果を見てほしい」と多くの来場を呼び掛けている。

前田博さんの画業40年記念作品展は20日まで。 -

高規格救急車入魂式

伊那市の高遠消防署に新たに配備される高規格救急車の入魂式が14日、伊那市役所で行われた。式には、市や消防署関係者ら約20人が出席した。

新たな救急車の導入は、更新したもので、購入金額は約3千万円。

新救急車には、心電図や血圧などを測定する監視装置や、タンカで搬送中も心臓マッサージを行う機械、のどが詰まった時などに気管をカメラと液晶モニターで見ることが出来る機器など最新の設備が備わっている。

伊那消防組合の小坂樫男組合長は「十分訓練を積み、機材を駆使し、いざという時に備えてほしい」とあいさつした。

高遠消防署では、署員の研修を行い、22日から運用していきたい竏窒ニしている。 -

年賀状受け付け始まる

今年も残すところ半月あまりとなり、新年を迎える準備も本格化している。

そんな中15日から、郵便局では年賀状の受け付けが始まった。

伊那市の日本郵便伊那支店でも受付が始まり、入口に設けられたボックスに訪れた人たちが投函していた。

初日は、投函する人よりも年賀状を買い求める人の姿が多く見られた。

年賀状の販売・配達などを行っている日本郵便伊那支店によると、辰野町から東伊那までの郵便局で15日までに販売された年賀状の枚数は約74万枚。昨年より約20万枚増えているという。

昨年から販売しているディズニーキャラクターの入った年賀状や今年から販売されている色付き年賀状が人気だという。

日本郵便伊那支店では「元日に届けるために年賀状は25日までに投函してほしい」と呼びかけている。 -

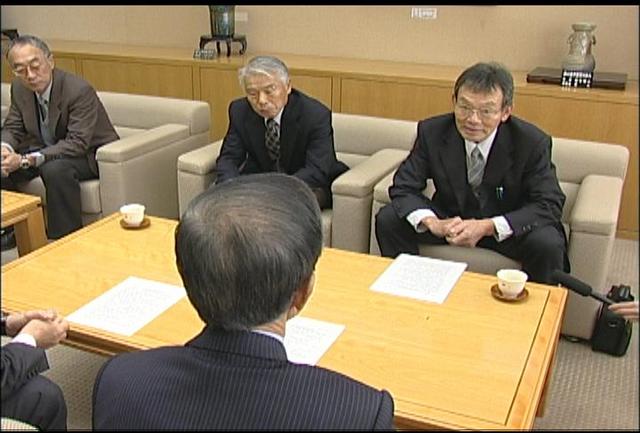

新ごみ処理施設アセス同意 桜井区が報告

上伊那広域連合が計画している新しいごみ中間処理施設の建設候補地となっている伊那市富県桜井区は15日、小坂樫男市長に対し環境アセスメント実施に同意することを報告した。

富県桜井区の鹿野博愛区長らが市役所を訪れ、12日に臨時代議員会で開票した結果などを報告し、小坂市長にアセス実施の同意を伝えた。

鹿野区長は、「施設の安全性など環境整備をお願いしたい」と上伊那広域連合に対し要望した。

これに対し小坂市長は「地元の要望を聞きながらアセスを実施していきたい」と話していた。

地元北新区と桜井区がアセス実施に同意したことから上伊那広域連合では今後、準備作業を進め、来年の初めには具体的なスケジュールについて地元に示していきたい竏窒ニしている。

また隣接区などに対してもスケジュールなどを報告していく竏窒ニしている。 -

新ごみ処理施設

桜井区4分の3がアセス合意賛成

上伊那広域連合の新しいごみ処理施設の建設候補地の地元伊那市富県の桜井区が12日、環境アセスメントの実施に合意した。

もう一つの地元富県北新区は、すでにアセスに合意していることから、来年4月頃には環境アセスメントが行われる見込みとなった。

桜井区では、環境アセスメント実施の賛否を決めるため、区内の85戸全戸に、1戸1票を投じてもらった。

12日夜、臨時代議員会で開票した結果、賛成60票、反対24票、白票1票となり、賛成票が多数を占めたため、桜井区としても、アセスの実施に合意することを決めた。

桜井区では15日、この結果を広域連合長でもある小坂樫男伊那市長に報告する。

地元両区の合意を得られたため、上伊那広域連合では来年4月頃、アセスに着手する予定。

アセスにかかる期間はおよそ3年、結果がまとまるのは平成24年頃となる。

アセスメントの結果が出次第、北新区、桜井区に説明し、改めて施設の建設に対する合意を得たい竏窒ニしている。 -

箕輪町で紙ごみ資源化モデル事業始まる

燃やせるごみの量を減らし、紙の資源化を進めるため、箕輪町は紙ごみ資源化モデル事業を始めた。

14日開かれた箕輪町議会全員協議会で、町が説明した。

この事業は、モデル家庭に紙箱やチラシなどの雑がみを分別して古紙回収に出してもらい、資源化できた量を調べて、今後の分別の推進につなげるというもの。

雑がみ回収は以前から行われているが、現在、燃やせるごみの約30%が紙類で、分別がなかなか広まっていないのが現状。

雑がみは、ティッシュペーパーの空き箱、タバコの包みや菓子、文房具などの紙箱、ちらしなど。紙袋や封筒などに入れて古紙回収の日に出す。

モデル家庭は21世帯で、今月から来年2月までの3カ月間取り組む。

町では、紙ごみの資源化を進めるため、雑がみの分別をできたら全町的に広めたい竏窒ニしている。 -

辰野町が伊那警察署管内に

長野県警の組織に関する条例改正案が14日、県議会で可決され、辰野町が伊那警察署の管轄区域になることが決まった。

起立による採決の結果、県警組織変更の条例改正案は賛成多数で可決された。

辰野町は、これまで岡谷警察署の管轄区域だったが、県警では、広域連合の構成市町村との整合性や住民の生活圏、裁判所の管轄区域との整合性などから見直しを行なう。

なお所長以下8人の警察官がいる辰野町警部交番は、南信警察機動センターとしても機能するなどこれまでどおりの運用となる予定。

辰野町の伊那警察署管轄区域への変更は、来年4月1日付けで行なわれることになっている。 -

伊那西小でしめ飾り作り

伊那市の伊那西小学校の全校児童71人は14日、地域の人達と一緒にしめ飾りを作った。

講師には、地元住民14人が招かれた。

伊那西小学校では、ふるさとに伝わる文化を学ぶとともに、地域の人々と交流しようと、毎年このしめ飾り作りをしている。

5、6年生になると、子どもたちも慣れた手つきで縄をなっていた。

このワラも、余分なものをとったり叩いたりと、地域の人が準備して持ってきてくれた。

最近ではコンバインで刻んでしまうことが多く、ワラも貴重になっていて、このしめ飾り作りのためにとってあるという。

子どもたちは、扇や花などを飾りつけて、しめ飾りを完成させていた。

この飾りは、各家庭で飾る予定だという。 -

AFS10周年記念交流会

高校生や中学生の交換留学をサポートするAFS南信支部の10周年記念交流会が13日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれた。

南信地域に滞在中の留学生やそのホストファミリーら約130人が集まった。

AFS南信支部では、これまでに50人の高校生を海外に派遣し、100人の留学生を受け入れている。

現在、短期滞在も含め17人の留学生が南信地域に滞在しているという。

この日は留学生が自己紹介に合わせてパフォーマンスを披露した。

伊那北高校に通うデンマーク人のキタさんと伊那弥生ヶ丘高校に通うドイツ人のジュリアさんは、日本に来て覚えたというコントを披露した。

AFS南信支部の半沢貴子支部長は「多くの人の支えがあってここまで続けてこられた。これからも国境を越えた交流をサポートしていきたい」と話していた。 -

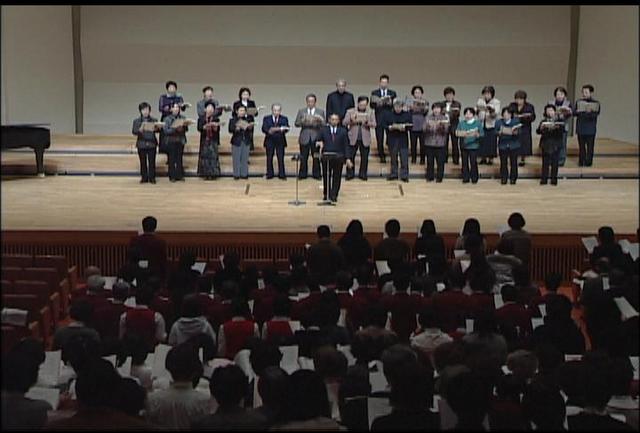

いーな音楽祭2009

伊那市内の合唱団が一堂に集う、い縲怩ネ音楽祭2009が13日、伊那市の県伊那文化会館で開かれた。

い縲怩ネ音楽祭には、市内のコーラスグループや合唱団など19団体、およそ800人が参加し、歌を披露した。

伊那市民音楽祭から独立し、合唱だけの音楽祭として始まったい縲怩ネ音楽祭も、今年で9年目になる。

今年最後のステージとなる参加団体がほとんどで、今年の1年の成果を見せていた。

音楽祭の最後には「歓喜の歌」を皆で合唱した。 -

スポーツメディカルセミナー

野球をしている子どもたちの体のケアに関する講習会「スポーツメディカルセミナー」が12日、伊那市のいなっせで開かれた。

セミナーは体の仕組みや、ケアの方法を知ることで、野球によるスポーツ障害をなくそうと伊那市総合型スポーツクラブが開いた。

セミナーには、スポーツ少年団や野球チームの監督ら約70人が出席した。

講師を務めた、おおにし整骨院の大西誠院長は、「肩や肘に痛みがあるときは、投げる側の肩が上がっているなど体の左右のバランスが崩れているので、指導者や親が普段から体の状態をチェックし、異常を早くみつけてもらいたい」と呼びかけていた。

また痛みの予防について、「筋肉の炎症を抑えるアイシングや正しいストレッチの方法を覚えしっかりと実践することが大切だ」と話していた。

セミナーに参加した人たちは今後の指導に役立てようと、講師の話に熱心に耳を傾けていた。 -

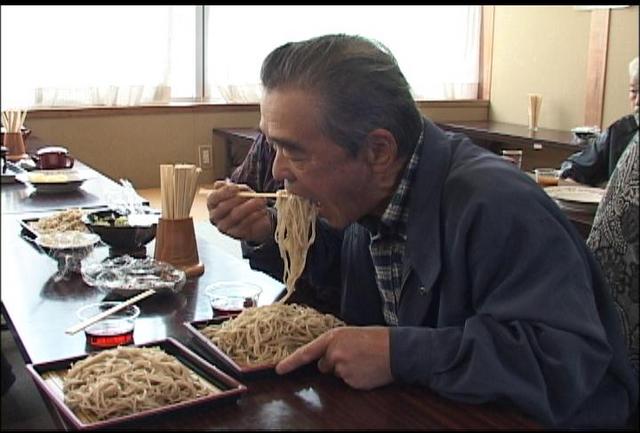

高遠弥勒そばまつり

地元産のそば粉を使った手打ちそばをふるまう、伊那市高遠町弥勒のそばまつりが13日、弥勒多目的集会施設で開かれ、多くの人がそばを味わった。

弥勒そばまつりは、地区内の遊休農地で育てたソバを多くの人に味わってもらおうと、弥勒そばの会が毎年開いている。

会場には高遠そば伝統の焼き味噌と辛み大根が用意され、訪れた人たちが独特の風味を味わっていた。

そば打ち体験コーナーでは、子ども達がそば打ちに挑戦していた。

弥勒そばの会の池上裕敏会長は、「地区の大きな行事のひとつ。大勢の人たちに弥勒で獲れたそばを味わってもらえてうれしい」と話していた。 -

市土地開発公社取得の土地名義が「伊那市」

市議会委員会で質問

伊那市土地開発公社が企業誘致を目的に取得した土地を、伊那市名義にしていたことに関し、伊那市の酒井茂副市長は「十分な調査を行いたい」との考えを示した。

14日の伊那市議会経済・建設委員会の中で議員の質問に対し答えた。

伊那市土地開発公社は、伊那市の依頼を受け、平成19年9月に伊那市上の原に工業用地約2万平方メートルを取得した。

公社などが企業誘致などを目的に土地を購入した場合には、不動産取得税の支払いが必要になるが、地方公共団体が所有する土地に関しては不動産取得税の支払いの必要はないという。

公社は、産業立地目的で取得した土地を伊那市に譲渡し、土地の名義を伊那市にすることにより、不動産取得税の支払いを免れていた。

これらの行為に対し、共産党の飯島光豊議員からは「市が法の抜け道的な方法を行ってきたことは、税に関するモラルの問題。市議会のチェックなしに、公社から市へ名義変更し、市が不動産取得をしたシステムにも問題がある」としている。

飯島議員によると、伊那市名義の土地は、これ以外にも市内8カ所に約20万平方メートルあるという。

酒井副市長は「専門家の意見を聞き、問題点を洗い出し、今議会中に対応策を議会へ報告したい」と述べた。 -

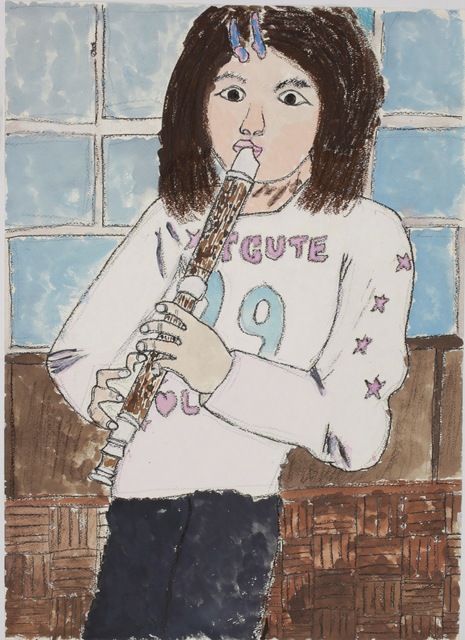

かんてんぱぱ小学生絵画コンクール

入賞作品決まる

伊那食品工業(株)が主催するかんてんぱぱ小学生絵画コンクールの入賞作品が決まった。

最高賞のかんてんぱぱ賞には、伊那東小4年生の橋本 健(たける)君の作品「ファを吹いている友達」が選ばれた。

今年は、市内の小学校から900点の応募があり、入賞・入選には132点が選ばれた。 -

中央道で事故 一時通行止め

12日午前7時50分頃、中央自動車道下り線の伊那市西春近諏訪形地籍で自動車事故があり、乗っていた4人が軽傷を負った。

この事故で伊那インター・駒ヶ根インター間が約3時間通行止めになった。

長野県警・高速道路交通警察隊によると、事故は午前7時50分頃、下り線を走っていた2台の車が接触したもの。接触の反動で車2台が並んで横向きになり、中央自動車道の伊那インター・駒ヶ根インター間が約3時間通行止めとなった。

通行止めは午前10時45分に解除されている。 -

伊那市高齢者クラブ連合会がタオル寄付

伊那市高齢者クラブ連合会は、11日、福祉施設で役立ててもらおうと、タオル1万3千枚を伊那市社会福祉協議会に寄贈した。

11日は、高齢者クラブ連合会の有賀千篤(ちあつ)会長らが、伊那市の福祉まちづくりセンターを訪れ、タオル1万3千枚と寄付金3万円を贈った。

高齢者クラブ連合会は、市内47のクラブの2,500人が会員となっいて、今年4月から、会員に、家庭で使わなくなったタオルの寄付と募金を呼びかけてきた。

有賀会長は、「同じ仲間として助け合う気持ちを、大切にしていきたい」と話していた。

タオルは、市内のデーサービスセンターなどで活用され、寄付金は社会福祉基金として積み立てるという。 -

上伊那高校美術展と長野県高校美術展

第48回上伊那高校美術展と第31回長野県高校美術展が、今日から県伊那文化会館で始まった。

毎年開催されている上伊那高校美術展に併せて、今回は、県の高校美術展も同時開催されている。

会場には、上伊那8校の美術部から出品された120点に加え、全県から推薦された70校から150点の作品が並んでいる。

油絵が主体だが、造形作品、陶芸作品も訪れた人の目を引いていた。

どの作品も力作ぞろいで、高校生らしいみずみずしさとほとばしる感性が感じられる。

訪れた人たちは、「立派なもんだ」などと話しながら足を止め作品に見入っていた。

第48回上伊那高校美術展と第31回長野県高校美術展は、13日日曜日まで、県伊那文化会館で開かれている。 -

井上井月朗読会 稽古に熱

井上井月朗読会、風狂のうたびとのリハーサルが11日夜、伊那市のいなっせで行われました。

この日は朗読会を行う伊那文化会館附属劇団「南信協同」の団員らが集まり、リハーサルを行った。

朗読会では、江戸時代の末頃から明治の前半にかけて伊那谷を放浪した俳人、井上井月の俳句が琴や尺八の音色に合わせて読み上げられる。

井月の研究家で台本を書いた春日愚良子さんは「朗読会では井月の生きざまの一端を感じることができると思う。地元にゆかりの俳人を知ってもらいたい。」と話している。

この井上井月朗読会、風狂のうたびとは13日、いなっせ6階ホールで行われ、入場は無料、開演は午後2時からとなっている。 -

清酒「やまむろ」新酒奉納式

伊那市高遠町でとれた酒米を使った純米酒「やまむろ」の新酒が完成し12日、奉納式が行われた。関係者約20人が出席した。

純米酒「やまむろ」は、高遠町山室で生産している酒米「ひとごこち」を使った酒で、高遠うまい酒研究会が企画し、山室の地区住民が生産、地元の酒蔵仙醸が醸造を行っている。

味はさわやかな飲み口でピリッと辛いのが特徴だという。

今年は長雨や日照不足の影響で酒米の収量は例年より少なかったということだが、味はこれまで以上だという。

純米酒「やまむろ」は720ミリリットル入りで、1本1260円。600本限定で、高遠町の酒販店9店で販売されている。 -

変わり雛の展示始まる

南箕輪村の岩月人形センターでは、今年1年の世相を映す「変わり雛」の展示が始まっている。

岩月人形センターでは、今年あった出来事や話題を雛人形にした「変わり雛」6体を展示している。

並んでいるのは、自民党から民主党へ政権交代を表した「政権交代雛」、恋愛に消極的な男性と積極的な女性を表した「草食男子・肉食女子雛」。

今年5月からスタートした裁判員制度の「裁判員雛」、エコ減税をテーマにした自動車のCMでお馴染みのこども店長を現した「エコ商品ブーーム雛」。

アカデミー賞で外国語映画賞に選ばれた映画「おくりびと」の「アカデミー賞受賞雛」、アメリカメジャーリーグで前人未踏の9年連続200本安打記録を打ち立てたイチロー選手の「大リーグ記録更新雛」の6体。

「変わり雛」は、来年1月31日まで岩月人形センターに展示されている。 -

新型インフルワクチン 箕輪町で集団接種

箕輪町の子どもを対象にした新型インフルエンザワクチンの集団接種が12日、保健センターで始まった。

ワクチンの集団接種は、予約から接種まですべてを行う医療機関の負担を減らそうと実施される。

同日、1歳から6歳の子どもを対象に、240人分のワクチンが用意された。

箕輪町では来年2月上旬までの期間中、未満児から中学3年生まで約2千人が、2回のワクチン接種を受けることになっている。

接種は箕輪町医師会が行う。

保健センターには多くの親子連れが訪れ、一組ずつワクチン接種を受けていた。

町の集団ワクチン接種は、来年1月からは2回目の接種が始まる。 -

ガリレオ天文クラブ最後の観察会

今年2月から12月までの期間限定で活動してきたガリレオ天文クラブの最後の観察会が12日、伊那市のますみヶ丘公民館で開かれた。

クラブに所属している上伊那の小中学生30人が、伊那天文ボランティアサークルすばる星の会の指導で太陽の観察をした。

ガリレオ天文クラブは、イタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイが、初めて望遠鏡で夜空を観察してから400年にあたる今年、世界天文年を記念して、1年間の期間限定で活動してきた。

最後の観察会では、クラブで手作りしたガリレオ式の望遠鏡を使って太陽の観察をした。

クラブではこの1年、11回の教室の中で、太陽のほかにも月や土星、木星などを観察してきたという。

ガリレオ天文クラブは解散となるが、すばる星の会が行っている伊那少年少女天文クラブは、引き続き会員を募集して活動を続けていく。 -

伊那公民館親子将棋教室

伊那市の伊那公民館で12日、親子将棋教室が開かれ、子どもたちが3人のプロ棋士と指導対局に臨んだ。

上伊那地区の小学生親子など50組約100人が集まり、日本将棋連盟から派遣された高橋道雄九段、小林宏六段、大庭美樹女流初段から、将棋の指導を受けた。

プロ棋士3人が派遣されて教室が開かれるのは珍しく、今回の伊那市での開催は県内で2カ所目となる。

プロ棋士が一度に複数の子どもと対局する多面指しでは、プロ棋士が一人ひとりにアドバイスしながら、それぞれの対局を進めていた。 -

小坂伊那市長進退明言避ける

来年4月29日で任期満了となる伊那市の小坂樫男市長は、その進退について、年末あるいは、自らの後援会の新年会までには態度を決定したいとの考えを示した。

11日に開かれた伊那市議会一般質問で小坂市長は、「任期まで精一杯務めていきたい。進退については決めているが、後援会などの意見を聞きながら、年末あるいは来年の後援会の新年会までには、態度を決定していきたい」と述べ、その進退については明言を避けた。

伊那市選挙管理委員会によると、市議会議員の任期満了も市長と同じ来年4月29日となっていて、市長と議員の同時選挙が考えられている。

選挙にかかる費用は、市長単独ではおよそ、2400万円、議員単独では、4900万円、同時選挙では5400万円ということで、同時に行った場合は、およそ2000万円の経費削減となる。

小坂市長は「市長選と市議選が同時におこなわれることについてどう考えるか」との質問に対し「2000万円の経費削減は大きい。すでに行っている、他市町村では、同時選挙について特に支障はないと聞いている。任期満了ということになると、やむを得ない」と述べた。 -

いなっせで消防・防災訓練

伊那市のいなっせで、消防・防災訓練が11日行われた。

いなっせでは、ビルに入っている機関や店舗が参加して、毎年訓練を行っている。

11日は、伊那市生涯学習センターや入居している店舗など20団体、35人が参加した。

6階で火災が発生したとの想定で、6階ホール内の観客を階段で4階まで非難・誘導する訓練と人工呼吸や心臓マッサージ、AEDを使った応急救護訓練が行われた。

伊那消防署では、「まず安全に避難させることが第一。早期発見、避難誘導、初期消火を心がけて欲しい」と話していた。

いなっせには、駐車場の管理室と5階にAEDが設置されている。

参加者たちは、消防署員の指導を受けながら、人工呼吸や心臓マッサージ、AEDの使用訓練を行い、万が一の事態に備えていた。 -

伊那中央石油

「にこにこレンタカースタート」株式会社伊那中央石油セルフナイスロード店では、12時間、2,525円のレンタカーサービス、ニコニコレンタカーを10日から始めた。

伊那中央石油セルフナイスロード店では、主軸のガソリン販売に加え、中古車販売も行ってきた。

進むエコ、景気後退による自動車の保有台数の減により、ガソリンの消費は、減少傾向にある中で、伊那中央石油が始めたのがニコニコレンタカーサービス。

利用者は、格安でレンタカーを借りることができ、使ったガソリンは、スタンドの売り上げにつながるというしくみ。

レンタカーは、排気量別に4段階に価格わけされていて、1000cc以下で12時間2,525円、ミニバンクラスでも6,825円と通常のレンタカーに比べ格安で借りることができると評判だ。

上伊那では、初めてというこの低価格レンタカーサービス。ガソリン販売業界でも時代を見据えた新たな業務展開がスタートしている。 -

年末の交通安全運動 始まる

11日から年末の交通安全運動が始まった。

伊那市役所前のナイスロードでは、安全協会や警察署員など50人が、交通安全を呼びかける桃太郎旗を手に啓発活動をした。

年末の交通安全運動は、11日から12月31日までの21日間。

運動の重点は、飲酒運転の根絶、高齢者の事故防止、全ての座席でのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、夕暮れ時と夜間の歩行中や自転車に乗っている時の交通事故防止。

伊那警察署では、「よい年を迎えられるよう、交通事故を1件でも減らして今年を終えたい」と呼びかけている。 -

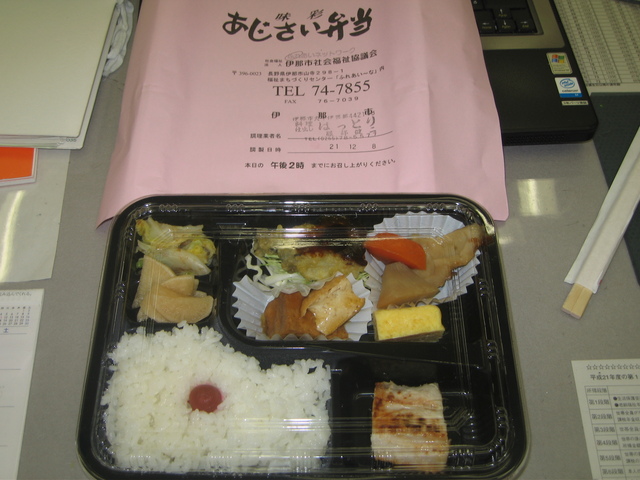

お年寄りの配食サービス、高遠・長谷地区で充実

伊那市は、食事を作るのが困難な一人暮らしのお年寄りに提供している配食サービスを、来年度中に高遠、長谷地区でも、毎日提供できるよう、検討を進めている。

これは11日に開かれた市議会の一般質問で示された。

伊那市では現在、食事を作るのが困難な65歳以上で一人暮らしのお年寄りに、1食400円で昼食を届けるサービスを提供している。

旧伊那地区では、毎日食事を届けていますが、高遠町地区では月、水、金の週3日、長谷地区では水曜日のみとなっていて、住む地域によって、サービスを受けられる回数が限定されている。

11日の答弁で小坂樫男市長は、地域間でサービスに差があるのはよくないという見解を示した。

また、伊藤健保健福祉部長が、来年度中には全地域で毎日サービスを提供できるよう、検討していることを説明した。

10月末現在のサービスの利用件数は103件で、内訳は、旧伊那地区が86件、高遠町地区が14件、長谷地区が3件となっている。

411/(火)