-

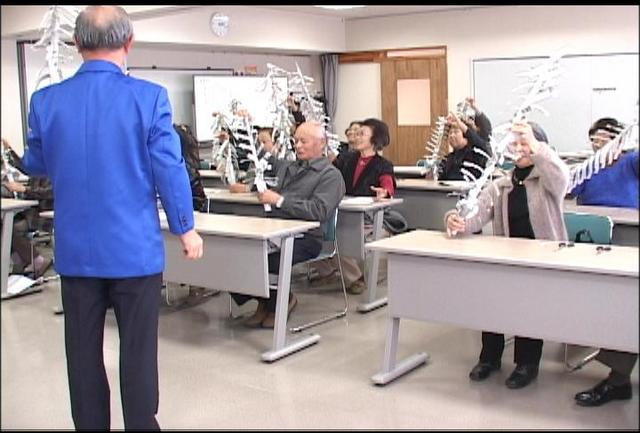

富県高齢者教室がマジック鑑賞

伊那市富県公民館の高齢者教室の受講者が7日、マジックショーを楽しんだ。

今年度の高齢者教室「ゆうゆう教室」の最終回で、マジックショーの鑑賞会が開かれた。

マジックを披露したのは、伊那マジッククラブの伊藤権司さん。

教室の受講者は、目の前で繰り広げられるマジックを楽しんでいた。

また、伊藤さんに教えてもらい、簡単なマジックにも挑戦した。

受講者は新聞紙を丸めて引っ張るとツリーが出来上がるマジックを楽しんでいた。 -

「外国人が撮った長野」写真展

県や市町村で働く国際交流員などによる写真展が7日から、伊那市の伊那合同庁舎で開かれている。

この写真展「外国青年が撮った長野」は、国際交流活動に関心を持ってもらおうと開かれている。

4回目となる今回は、県内の風景や人物などを写した写真29点が並べられている。

このうち、伊那合同庁舎で働くソリン・リッジウェンブラウンさんは、故郷のオーストラリアと似た風景の駒ヶ根市の渓谷や、伊那市駅で写した猫の写真など2点を出展した。

ソリンさんは、高校や大学で日本に留学した経験もあり、日本の魅力について「自然と人が親切で優しさにあふれているところ」と話していた。

この写真展は11日まで。 -

伊那リで1年ぶり雪まき作業

1年間の休止を経て、今年から営業を再開する伊那市の伊那スキーリゾートで7日未明から、スノーマシンを使った雪まき作業が始まった。

冷え込みが厳しくなった7日午前3時、スノーマシンを使った作業が始まった。

作業は天候に左右されるため、風が無く、気温がマイナス2℃以下などの条件が揃った時にしかできない。

自然の雪と違い、スノーマシンから噴き出される霧状の細かい水が、空気中のちりと一緒になって凍るため、溶けにくい雪ができるという。

伊那スキーリゾートは駒ケ根市のヤマウラから、新たに白馬村のクロスプロジェクトグループに営業が引き継がれ、1年ぶりに再開する。

運営にはスキー場の再生をサポートしていこうと地域住民で作るグループも関わっていて、今回の作業はグループのメンバーが行った。

グループの代表でNAORAI社長の加藤裕さんは「まだ温かく雪はすぐに積もらないが、少しでも白くなったゲレンデを見て1年ぶりのオープンを実感してもらいたい」と話していた。

伊那スキーリゾートは12日オープンの予定で、小学生以下はリフト料金が無料になるほか、子どもや初心者の人でも楽しめるスノーランドなどを新たに設置する予定。 -

小出島区そば祭り

地元の新そばを味わう伊那市西春近小出島区のそば祭りが6日、伊那市の小出島公民館で行われた。

そば祭りは小出島区の住民が、そばを味わいながら交流を図ろうと行われたもので、今年で14回目となる。

60キロ以上のソバが用意され、集まった地区住民らが、ふるまわれた打ちたてのそばの味を堪能していた。

そば祭りは平成8年に地元の青年団が、そばの栽培により地域の活性化を図ろうと始めたのがきっかけとなり、その後、営農組合や区が参加し、現在のような区の行事となったという。

この日はそば打ち講習会も開かれ、訪れた人たちは、地元の指導者に教わりながらソバ粉を練ったりのばしたりしていた。

小出島区の吉原勝芳区長は「そば祭りは区民が毎年楽しみにしている行事です。これからも続けていきたいです」と話していた。 -

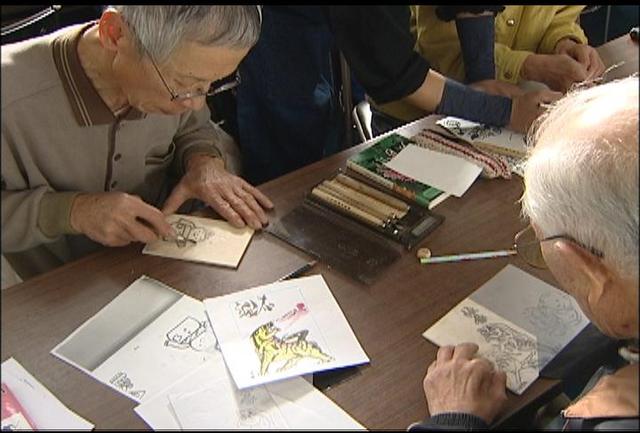

版画で年賀状作り

版画を学びながら年賀状作りを楽しむ教室が6日、箕輪町郷土博物館で開かれた。

教室は手作りの年賀状の良さを見直そうと、町郷土博物館が開いたもので、住民14人が参加した。

講師を務めたのは箕輪町木下の木彫家、中澤達彦さん。

中澤さんは、「版画はうまく作る必要はない。手づくりの温かみやオリジナルのおもしろさを出せば良い」とアドバイスしていた。

参加者は、下書きをしてから彫刻刀で来年の干支の寅や、花などを彫り版画を完成させていた。

ある参加者は「毎年パソコンを使って年賀状を作っていますが、今年はいつもと違うものをと思い教室に参加しました。手間はかかりますが、受け取った人に楽しんでもらえるような年賀状にしたいと思います」と話していた。 -

「セーフコミュニティ」認証取得へ

箕輪町が推進協議会発足の考え

箕輪町の平澤豊満町長は7日、WHO・世界保健機構が定める「セーフコミュニティ」認証取得に向け、本年度中に推進協議会を発足させたいとの考えを示した。

同日開かれた町議会12月定例会で、議員の質問に対し平澤町長が答えた。

セーフコミュニティは、「事故や自殺、犯罪などによる怪我を偶然ではなく、予防できる」という理念のもと、行政や警察、地域などが連携・協力し、安心・安全なまちづくりを進める取り組み。

WHOは、一定の基準を満たした自治体に対し認証していて、国内では京都府の亀岡市と青森県の十和田市の2つの自治体が取得している。

町では、安全向上や町民の信頼と絆の強化、町のイメージアップなどメリットから認証取得を目指す。

本年度中にボランティア団体に呼びかけ、500人規模の推進協議会を発足させるという。 -

八乙女介護予防拠点施設上棟式

箕輪町八乙女で建設が進められている八乙女地区介護予防拠点施設の上棟式が6日、行われた。

八乙女地区介護予防拠点施設は、箕輪町の地域介護福祉空間整備事業として建設されているもので、事業費は約3400万円となっている。

この日は地区住民や町関係者らが集まって神事を行い、建物の早期完成と工事の無事を願った。

また関係者により餅や菓子が投げられると、集まった子どもたちが拾い集めていた。

施設は、広さ約200平方メートルの木造平屋建てで、集会が開ける広間のほか、調理室や和室が設けられる。

また設計に関わった地区住民のアイデアにより、靴を脱がなくても建物に入れるようになっている。

これにより訪れた高齢者が、かがんだりする負担がなくなるという。

この施設は来年3月に完成予定で地区住民の健康増進や交流スペースとして活用される。 -

長谷公民館でしめ飾り作り

伊那市の長谷公民館で5日、親子しめ飾り作り教室が開かれた。

長谷小学校の親子5組が集まり、正月用のしめ飾り作りに挑戦した。

これは、伝統文化に触れながら親子の関わりを深めてもらおうと、長谷地区青少年育成会が毎年開いている。

参加した親子は、毎年この教室で指導している伊東耕平さんに教わりながら、慣れない手つきでわらをよってしめ飾りの土台を作り、最後は思い思いの飾りをつけて完成させていた。 -

天竜川激特工事現場見学

はなまる地域探検隊

伊那市の小中学生がさまざまな体験をする「はなまる地域探検隊」が5日、天竜川の工事現場を見学した。

小中学生やスタッフ15人が、伊那市の桜橋から毛見橋の間の天竜川で行われている激特工事現場を訪れた。

激特工事は、平成18年7月の豪雨災害を受けて行われている国の直轄事業。

この日は、天竜川上流河川事務所や工事現場の関係者が、工事で川底を掘削したり、護岸を築いていることを説明した。

子どもたちは、掘削によって現れた天竜川の地層や、堤防に自然の石を並べる様子を見学した。

護岸には、約3万個の石を並べる予定で、1個の石は40キロほどの重さがあるという。

子どもたちは、石を並べた護岸にすることで、水の勢いを弱める効果があることなどを学んでいた。 -

伊那市中央区で交通安全大会

伊那市の高齢者交通安全モデル地区に指定されている中央区で5日、交通安全大会が開かれた。

中央区の区民約120人が集まり、交通安全講話などを聞いた。

中央区は今年、市の高齢者交通安全モデル地区に指定されている。

しかし、区内では5日までに高齢者の死亡事故などが2件発生していて、区民一丸となって交通安全意識を高めていこうと今回の大会を開いた。

「山ちゃん」の愛称で活躍している安曇野警察署の山崎方人交通係長も応援に駆け付け、ものまねをしながら、交通安全を呼び掛けていた。

最後に区民ぐるみで交通事故撲滅を目指す大会宣言をした。 -

松澤俊充選手後援会 村に寄付

信濃グランセローズ松澤俊充選手後援会は4日、南箕輪村に3万円を寄付した。

後援会の加藤忠秋会長などが役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を手渡した。

後援会は、松澤選手の自主退団に伴い、先月29日臨時総会を開き後援会の解散と、会費の残金3万円を村に寄付することにした。

加藤会長は「わくわくクラブなど、村のスポーツ振興に役立てて下さい」と話していた。

唐木村長は、「松澤選手のおかげで楽しい思いをさせてもらった。今後は指導者として活躍してほしい」と話していた。 -

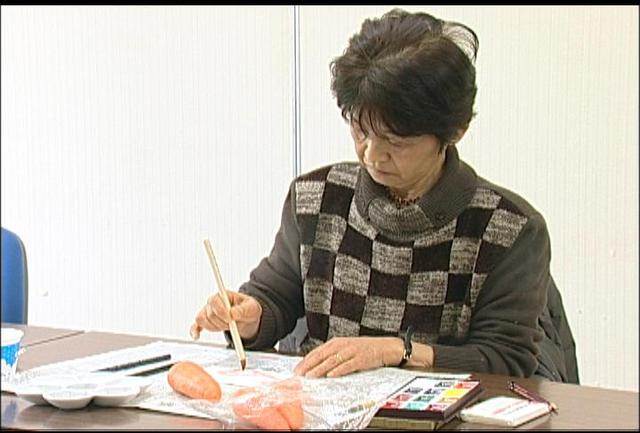

絵手紙教室で年賀状づくり

12月に入り新年を迎える準備が進んでいる。伊那市の坂下公会堂では絵手紙教室が開かれ、参加者が絵手紙年賀状に挑戦した。

教室は、手書きの温かさや手紙の良さを感じてもらおうと、郵便事業会社伊那支店が開いた。

講師が、参加者に正月らしい絵や寅の絵の描き方などを教えていた。

講師を務めた絵手紙インストラクターの秋山公子さんは、「上手に描こうとしてはだめ。下手に描いて自分らしさのある年賀状にしてください」と参加者に呼びかけていた。

郵便事業会社伊那支店によると、年賀ハガキは不況により企業の購入が減少しているものの、全体では昨年に比べて10万枚ほど多くなりそうだという。

関係者は「年賀状は日本の伝統文化。メールではなくはがきで、心温まる新年のあいさつをしてもらいたい」と話していた。 -

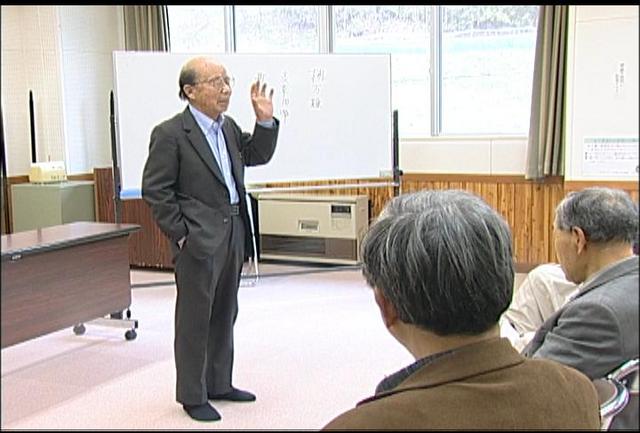

伊澤修二講演会

高遠出身で、東京藝術大学初代学長を務めた伊澤修二について学ぶ講演会が5日、伊那市の高遠町図書館で開かれた。

講演会は、地元出身でさまざまな功績を残してきた伊澤修二について学んでもらおうと高遠町図書館が開いた。

講師は高遠町図書館の初代館長で、このほど伊澤修二に関する著書を出版した森下正夫さんが務めた。

伊澤修二は1851年高遠町生まれで、東京藝術大学の学長を務めたほか、教育的視点から童謡、唱歌の振興に力を注いだ。

海外で生まれた曲「ちょうちょ」の日本語訳にも関わったとされている。

森下さんは伊澤修二の性格について、短気で怒りっぽかったと説明し、文部省勤務の時には雪投げをする子ども達を叱った警察に憤りを感じ、法務省にかけ合ったところ辞職させられたというエピソードを話した。

また伊澤修二が日本に西洋音楽を取り入れる際の話にも触れた。

ある聴講者は「地元出身の偉大な人。伊澤修二の残した功績を後の世代にも残していきたい」と話していた。 -

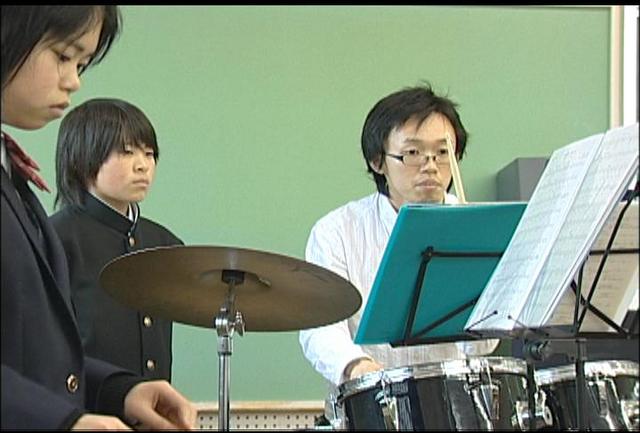

芸大生が吹奏楽部を指導

伊澤修二の縁で伊那市と交流のある東京藝術大学の学生が5日、市内の中学校で吹奏楽の指導をした。

市内3つの中学校で指導が行われ、このうち伊那東部中学校には芸大生8人が訪れた。

この演奏指導は、伊那市高遠町出身の伊澤修二が東京藝術大学の初代校長だったことが縁で毎年行われている。

この日は東部中が来年1月の長野県アンサンブルコンテストで演奏する課題曲について、それぞれのパートにわかれて指導を受けていた。

打楽器のパートでは、ドラムを叩くときに種類ごと叩き方を変えるために、腕の移動を素早くするように芸大生が指導していた。

中学生は「普段の練習ではわからないことを教えてもらえて、とてもためになる」と話していた。

芸大生による指導は6日も市内2中学校で行われる。 -

古田人形定期公演

箕輪町上古田伝統芸の古田人形芝居の定期公演が5日、箕輪町文化センターで行われた。

定期公演は、上古田に伝わる伝統芸能古田人形を多くの人達に見てもらおうと毎年12月に行われている。

会場には約400人が訪れ箕輪西小学校古田人形クラブや保存会による公演に見入っていた。

このうち箕輪中学校古田人形部は、浄瑠璃「生写 朝顔話 宿屋の段」を上演した。

箕輪中学校古田人形部は、1年生から3年生まで合わせて23人が保存会のメンバーから指導を受け日々稽古を重ねている。

古田人形部は、昭和54年に発足し今年で31年目になる。

今回上演した「生写朝顔話」は、目の見えない娘と武士の切ない恋物語。

生徒たちは人形を巧みに操り、気持ちを込めて上演していた。

また今年は、松本を拠点に全国各地で活動している「くすのき燕」さんが、人形をつかって一人芝居をし、会場を訪れた人達の笑いを誘っていた。

古田人形芝居保存会の柴登巳夫会長は「小学生と中学生による上演は素晴らしかった。これからも若い後継者の育成に力を入れていきたい」と話していた。 -

かんてんぱぱ絵画コンクール審査会

伊那食品工業株式会社が主催するかんてんぱぱ小学生絵画コンクールの審査会が、4日開かれた。

4日は、かんてんぱぱホールで審査会が開かれた。

この小学生絵画コンクールは、小学生にふるさとの自然や生活に目を向けもらい、ふるさと伊那に愛着を持ってもらおうと開かれていて、今年で5年目。

今年は、市内の全小学校・15校から、900点が寄せられた。

審査員は、伊那食品工業の塚越寛会長や、北原明伊那市教育長、信州高遠美術館の竹内徹館長、植物細密画家の野村陽子さんらが務めた。

審査員は、対象物をよく観察して描けているかなどを見ながら審査していた。

審査の結果は、今月中旬に発表予定。

なお、伊那食品工業では、このコンクールに学校奨励賞を設け、学校が希望する副賞を贈っていて、教育設備の充実にも貢献していきたいとしている。 -

やまびこソフト表彰式

40歳以上が加盟できるやまびこソフトボール連盟の今年度のリーグ戦とケーブルテレビ杯の表彰式が3日夜伊那市内で行われた。

やまびこソフトボール連盟には、今年度8チームが加盟していて、5月から11月まで総当たりでのリーグ戦と伊那ケーブルテレビ杯を戦った。

リーグ戦優勝チームは、7戦全勝で城南クラブ、準優勝は、5勝1敗1分けで三峰球友、3位は、5勝2敗で錦クラブだった。

ケーブルテレビ杯は、城南クラブが優勝、準優勝が西町クラブ、3位は、三峰球友だった。

表彰式では、会長の伊藤泰雄さんから各チームの代表者に賞状やトロフィーが手渡された。 -

南箕輪 むらづくり委員会行政評価報告

南箕輪村の行った事業について、初めて民間の視点で、評価した結果が4日、唐木一直村長に報告された。

むらづくり委員会では、村が事業の必要性や、効率・有効性、他の団体ではできないか、行政の役割のあり方などの視点から評価を行った。

対象は平成19年度に実施した461事業のうち、部会で選定をした44事業。

4日は、むらづくり委員会の唐澤俊男会長が役場を訪れ、唐木村長に報告書を手渡した。

報告によると、堆肥生産組合支援業務については、自立した組織なので、村の支援を行わず組合で行っていくべきとし、支援の必要性が無いと判断された。

また、西部南箕輪土地改良区の事務や施設管理事業、敬老祝い金事務など、7事業については、改善・改革を進める必要があるとしている。

唐澤会長は「結果を村政運営の参考にし、活かしていただきたい」と話していた。

検討結果を受け、唐木村長は「1年以上という時間をかけて審議して頂いた結果。尊重し、来年度予算にできるものから実施して行きたい」と答えていた。 -

汚泥処理を太陽光で

伊那市は、市役所南側の伊那浄水管理センターに太陽光発電設備を設置し、汚泥処理にかかる電力の一部を太陽光に変える。

着工を前に、4日、伊那浄水管理センター水処理棟の屋上で安全祈願祭が行われ、関係者たちが施設の無事完成を祈った。

設置される太陽光パネルは、190ワットのものが528枚で、年間発電量は、11万6,000キロワットアワーになる。

微生物を活性化させる空気を送りこむために使われている電気料金は、年間1,800万円だが、今回の太陽光発電で、そのうちの約1割程度の節減が見込まれるという。

事業費は、1億円で、国の経済対策臨時交付金などを活用し、市の財政負担はない。

小坂樫男市長は、「二酸化炭素を削減する地球温暖化対策は、国や社会の至上命題。自然エネルギーを学習していただける場としても有効に活用したい」とあいさつした。

今回の太陽光発電設備は、県下の公共施設としては、最大級という。

施設は、来年2月末ごろ完成の予定。 -

シルバー人材今年は受託減少

厳しい経済情勢の中、社団法人・上伊那広域シルバー人材センターの今年10月末現在の実績は、前年の86%にあたる2億8700万円と、4400万円の減となっている事が分かった。

4日は、南箕輪村公民館で、伊那公域シルバー人材センターの南箕輪地区の懇談会が開かれ、今年度・10月末現在の事業実績などが報告された。

それによると、上伊那全域では、公共・家庭からの受託は、件数でも金額でも前年を超えていますが、民間からの受託が前年にくらべ68%、金額で6100万円の減と大きく落ち込んだ。

そのため、全体でも、前年の86%、金額では4400万円減の2億8700万円の実績となっている。

人材センターでは、厳しい経済情勢が続いているため、製造業や小売業など民間からの受託減につながったものと見ている。

南箕輪村では、民間の受託は、前年の85%と上伊那全域よりは下げ幅が少なく、全体では200万円減の4200万円の実績となっていて、一人当たりの配当金も最も高くなっている。

清水武茂地区委員は、「大変厳しい情勢だが、会員のお陰で、村の稼働日数も多い。南箕輪独自の事業もあるので、会員が交流し、お互いの顔を覚えてもらいたい」と話していた。 -

ごみ処理基本計画の目標値決まる

上伊那広域連合ごみ処理基本計画推進委員会が4日、伊那市のいなっせで開かれ、ごみの排出抑制目標の見直しを行った。

新しい目標値では、現在の目標値よりさらに家庭系ごみで5%、事業系ごみで25%を削減するとしている。

広域連合では、上伊那のごみの処理方針を定めた基本計画の見直しを5年ごとに行っている。

今年度はその年に当たるため、6月に委員会を発足させ、検討を重ねてきた。

4日は、平成35年度を目標とするごみの排出抑制目標の見直しを行った。

目標値の設定については、「少し高めの値を設定すべき」とする声が多く、現在より厳しく設定しなおすことになった。

家庭ごみでは、昨年度、一人一日当たり平均で540グラムのごみが出た。

この結果を踏まえ、家庭系ごみは昨年度の一人一日当たり排出量より5%少ない、513グラムを目標値に設定した。

事業系のごみは、これまでの目標値だった1万213トンより25%少ない7660トンを設定した。

しかし、企業を代表して参加している委員からは、「今の経済情勢から考えると、非常に厳しい目標値。すでに何らかの取り組みをしている企業には、配慮をしてほしい」とする意見が出された。

また、家庭系ごみの資源化目標値は現在、29・4%に設定されているが、昨年度の段階ですでに達成しているため、今回の見直しで35%に引き上げることにした。

委員会では、来年1月にまとめを行い、上伊那広域連合長に報告する予定。 -

地裁伊那支部現地で建替え決定

長野地方裁判所は、現地での建替えに反対の声が出ている伊那支部について、平成21年度予算により現在地で建替えることを最終決定したと3日発表した。

長野地方裁判所が、長野市で記者会見して明らかにした。

現在の位置での建替えについては、県弁護士会が、「他の場所での建替えを求める」として反対していた。

伊那市は、県弁護士会や市議会の要請を受け、伊那市中央の上伊那農業高校定時制の用地を移転先の候補地に挙げていたが、長野地裁は、「敷地の位置や広さなど不確定で移転は選択できなかった。現在の場所は、地検伊那支部とも近く立地条件としては、上伊那農業高校定時制用地と比較しても遜色ないものと考える。」と結論づけている。

長野地裁の今回の決定について、小坂樫男伊那市長は、「上伊那農業高校定時制用地を移転適地として関係機関と協議しながら裁判所に要請を行なってきたが、要望が受け入れられず大変残念。裁判所の下した判断なので、やむを得ない」とコメントしている。

地裁伊那支部のもともとの建替え計画は、平成21年度中に着工、22年度末に新しい庁舎完成の予定だった。 -

建設労連箕輪支部青年部が包丁とぎ収益金を寄付

上伊那建設労連箕輪支部青年部は、箕輪町のイベントで行なった包丁とぎサービスの収益金を4日、町に寄付した。

4日は、箕輪支部青年部の上野秋光青年部長らが、町役場を訪れ、平沢豊満町長に寄付金を手渡した。

建設労連箕輪支部青年部は、40人ほどの会員が活動している。

今年も、11月のイベントで、包丁1丁200円という格安で、包丁とぎやはさみとぎのサービスを行った。

中には、10丁ほど包丁などを持ってくる人もいて、最終的には、断らなくてはならなくなるほどの大盛況だったという。

4日はそのサービスの収益のうち、経費を除いた3万700円を、町に寄付した。

平沢町長は、「年末に尊いお金をありがとうございます。福祉に役立てます」と話していた。 -

箕輪北小で豆腐作り

箕輪町の箕輪北小学校の2年1組の児童は1日、自分たちが育てた大豆を使って豆腐作りに挑戦した。

箕輪北小の2年生は、大豆の学習を進めてきた。

学校近くの畑で大豆を育て、枝豆を食べたほか、味噌作りを体験するなどの活動をしてきた。

子どもたちから、豆腐を作ってみたいとの声があがり、町内で活動している農村女性の会「野良っ娘の会」のメンバーに教えてもらうことになった。

収穫した大豆のうち、1.8キロをミキサーにかけ、豆乳を作った。

野良っ娘の会のメンバーは、豆乳ににがりを入れ、丁寧にかき混ぜるなど指導をしていた。

型に入れて15分ほど待つと、豆腐が出来上がった。

野良っ娘の会の関幹子会長は、「子どもたちに、こういう機会を通して、農業や食べるということを伝えていきたい」と話していた。 -

鳥獣害対策指導者育成研修会

各地区で農家の指導に当たっている市町村の担当者らを対象にした鳥獣害対策指導者育成研修会が3日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれた。

市町村の関係者や一般など約20人が県内各地から集まり、信州大学農学部の竹田謙一准教授の指導のもと、実際に電気防護柵の設置などをした。

農作物への野生動物被害が深刻化するなか、各地で防護柵の設置などが行われている。

しかし、正しい設置方法を知らない農家も多く、柵の隙間などから入り込んだ野生動物が農作物を荒らすため、被害が減らないのが現状だ。

そのため、まずは各地区で農家指導に当たっている市町村の担当者らに正しい知識を学んでもらい、それを地域に伝えてもらおうと今回の研修会を企画した。

電気柵の設置の実習では、どのくらいの高さに線を張るかなどを確認しながら、全員で小さな柵を完成させた。

研修会は4日も開かれ、実際に野生動物の被害がある集落を訪れ、どのような対策が必要かなどを考える。 -

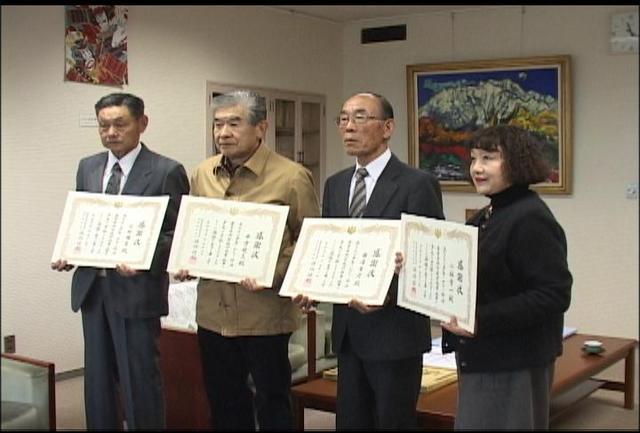

統計調査員に感謝状伝達

経済産業省の統計調査に長年協力している箕輪町の調査員に3日、感謝状が伝達された。

経済産業省の調査統計部長からの感謝状が、調査員4人に、平澤豊満箕輪町長から伝達された。

この感謝状は、工業統計調査や商業統計調査などを10回以上行った人に贈られる。

調査員は、事業所を個別に回って調査書を書いてもらい、それを回収する業務をしている。

平澤町長は、「長年ご協力いただきありがたい」と感謝していた。

感謝状を受けた調査員の一人、日野勝美さんは、「住民の皆さんのご協力のおかげです」と話していた。 -

南箕輪村予算編成方針会議

南箕輪村は3日、来年度の予算編成に向け、役場職員を対象にした編成の方針説明会を開いた。

説明会の中で唐木一直村長は、「経済不況で村の財政状況も非常に厳しい中、より効率的な行財政運営が求められる。前年を踏襲するのではなく、ゼロから事業を見直し、職員の叡智を結集して、村民のための予算編成を行ってほしい」とあいさつした。

来年度の歳入一般財源の総額は37億3600万円を見込んでいて、本年度に比べ8.1%、3億2800万円の減となる。

村によると、所得の減収により個人村民税が減少したことや、中小企業からの法人村民税が大幅に減少したことなどが影響しているという。

村では、福祉の充実、安心安全な村づくり、生活優先の村づくりを重点に、予算編成を行うとしている。 -

箕輪中部小英語クラブ 英語劇

箕輪町の箕輪中部小学校の英語クラブの子どもたちは3日、英語で劇を上演した。

英語クラブに参加している5・6年生6人が英語劇「オズの魔法使い」を発表した。

英語クラブは、月に2回あるクラブ活動の時間を使って5月から劇の練習に取り組んできた。

本来は全校の前で発表する予定だったが、新型インフルエンザの影響で、この日は2年生の前で発表した。

この劇を指導したのは、箕輪中部小学校を担当しているイギリス出身のALT、キャリー・フィリップスさん。

ネイティブの英語を劇を通して楽しく学んでもらいたいと考え、箕輪中部小学校で初めて英語劇に取り組んだ。

キャリーさんも魔女役で登場し、子どもたちを沸かせていた。

箕輪町では、英語教育に力を入れていて、平成15年度から小学校でも英語に親しむ時間を設けている。

箕輪中部小学校では、1年生から6年生までの全てのクラスで、それぞれ年間を通して20時間の英語の授業が行われるという。 -

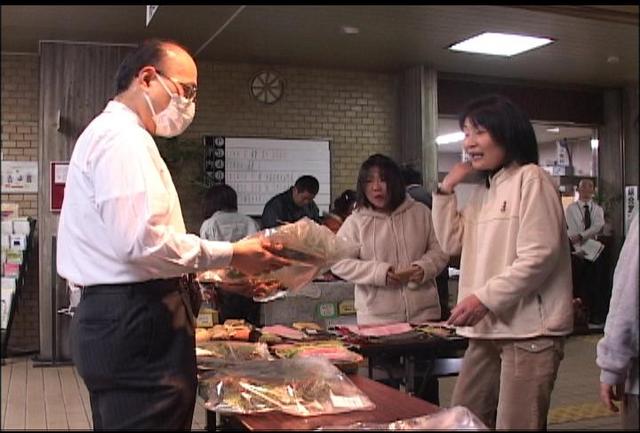

障害者福祉施設が製品販売

上伊那の障害者福祉施設が製作した商品の販売が3日から、伊那合同庁舎で始まった。

伊那合同庁舎の2階に販売会場が設けられ、通所者らが商品の購入を呼びかけていた。

これは同日から始まった「障害者週間」に合わせて行われている。

障害者の福祉について関心を高めてもらうとともに、障害者の工賃を高めようと昨年から始まった。

売られているのは、手作りのカレンダーや手芸品、ヤキイモなど。

県の職員の昼の休憩時間に合わせて販売会を開いていて、多くの職員が商品を買い求めていた。

この販売会は、上伊那にある15の施設が交代で開く。土日を除き9日まで毎日正午から午後1時まで。 -

縁起物作りピーク

箕輪町沢の信州縁起物製作所では、正月用のしめ飾りづくりがピークを迎えている。

製作所では、9月半ばから準備を始め、11月から作業が本格化している。

作業所では、ワラをなったり組み立て、飾り付けが行われている。

休耕田で育てた稲を青刈りしたものを使用していて、丁寧にしめ飾りの形にした後、おたふくや小判などを飾り付けて完成させる。

売れ筋商品は1500円から2千円程度の玄関飾りだが、企業向けの大型のしめ飾りが例年より売れているということで、製作所では景気回復への願いから大きな商品が売れているのではないかとみている。

大槻末男社長は、「皆で思いや願いをこめて一生懸命作ったしめ縄なので、良い年が迎えられると思う」と話していた。

この正月飾りづくりは年末まで、休日返上で続くという。

411/(火)