-

社会就労センターでクリスマス会

伊那市にある障害者社会就労センターの合同クリスマス会が10日、福祉まちづくりセンターで開かれた。

毎年恒例のクリスマス会で、伊那市社会福祉協議会が運営する4つの社会就労センターの通所者など約130人が集まった。

通所者は、ボランティアの発表を見たり、お菓子などを食べて楽しんでいた。

クリスマス会には、伊那ライオンズクラブが協力していて、ケーキや寿司などが用意された。

また、通所者一人ひとりに文房具のプレゼントもあった。

4つの社会就労センターそれぞれの発表もあり、歌ったり、踊ったりして楽しい時間を過ごしていた。 -

箕輪町在宅介護者交流会

箕輪町内の在宅介護者が、10日、料理を通じて交流した。

10日は、みのわふれ愛センターで交流会が開かれた。

交流会には、町内の在宅介護者19人が参加した。

この交流会は、年に4回開かれていて、今回で3回目。10日は、自宅でも作れるおいしい介護食作りに挑戦した。

講師は、箕輪町社会福祉協議会の職員が勤めた。

作ったのは、ポテトサラダにサツマイモのオレンジ煮など4品で、どの料理も、とろみが付けられているなど食べやすいよう工夫されていた。

また、少しでも楽に出来るようにと電子レンジを利用した料理などが紹介された。

参加者らは、お互いに相談しながら、和気あいあいと調理していた。

参加者らは、「日頃は介護のためなかなか外出できないが、このように同じ境遇の人とお話できるのは本当にうれしい」「ヘルパーを頼める時間などを配慮して交流会を開いてくれるので参加しやすい」などと話していた。

箕輪町社会福祉協議会では、自宅で介護している人なら誰でも参加できます。一緒にリフレッシュしましょう」と呼びかけていた。 -

上農生2人フェンシングで世界大会へ

上伊那農業高校の2年の白鳥俊貴君と、1年の今井萌さんは、1月にイタリアで開かれる、フェンシングの欧州サーキット大会に出場する。

2人は、10月に箕輪町で開かれた、全国大会で上位入賞し、日本フェンシング協会の育成選手に選ばれ、大会への出場を決めた。

2人が通う上伊那農業高校には、フェンシング部は無く、近くの伊那北高校で練習をしている。

コーチの大野寛務さんによると、白鳥君は攻撃的で本能で剣を出すタイプ。今井さんは、基本に忠実で相手の攻撃をかわしポイントを取るタイプという。 -

箕輪でおせち作り講座

正月用のおせち料理を手作りしようと9日、箕輪町のふれ愛センターで講座が開かれ、町内から9人が参加した。

講座を開いたのは、町の料理講座などで指導している箕輪町松島の大木喜美子さん。

大木さんは、「市販されているおせちには保存料が使われているので、手作りして子供達に安心して食べてもらいたい」と、この講座を開いた。

伊達巻や筑前煮、田作りなど、おせち料理5品を作った。

伊達巻は、卵とはんぺんをフードプロセッサーで混ぜ合わせ、味をつけて焼き、まきすで巻く。

紐でしばってしばらくすると、きれいな伊達巻が出来た。

参加者らは、「1品でも覚えて帰って早速作ってみたい」などと話しながら出来上がった料理を試食していた。 -

高遠青少年自然の家移管「引き受けるわけにはいかない」

小坂市長考え示す

政府の行政刷新会議の仕分け作業で伊那市の国立信州高遠青少年自然の家の経営を、民間か地方自治体に移管すべきとの方針が出されたことについて小坂樫男伊那市長は10日、「引き受けるわけにはいかない」との考えを示した。同日開かれた伊那市議会一般質問で答えた。

高遠青少年自然の家は、仕分け作業により、その経営は民間あるいは地方自治体に移管すべきとの方針が出されている。

これに対し小坂市長は、「年間2億円の経費がかかると聞いている。今のままで経営が続けられるかどうか大変心配だ」としたうえで、「すぐ、おいそれと移管を引き受けるわけにいかない」と述べた。

また今後について、小坂市長は「正式に決まったわけではないので、推移を見ながら検討したい」としている。 -

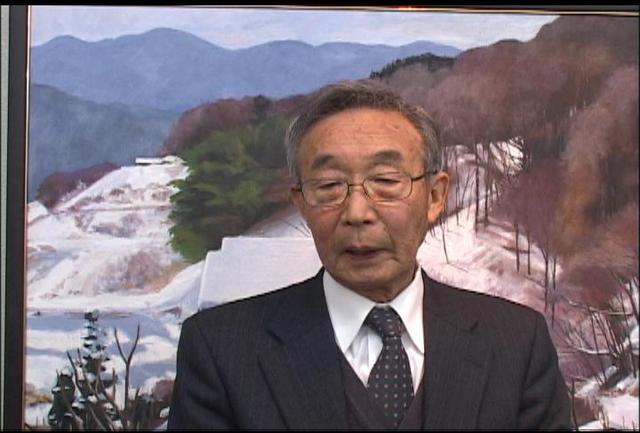

伊藤恒良さん風景画展

伊那市富県の伊藤恒良さんの風景画展が10日から、伊那市坂下のはら美術で開かれている。

会場には、伊那市内など地元を中心に描いた風景画30点が並んでいる。

伊藤さんは元美術教諭で、定年退職してから、多くの作品を手掛けている。

2006年には、信州高遠の四季展で金賞を受賞した。

今回、はら美術では初めての個展で、近作を展示した。

伊藤さんは、道にこだわって創作活動をしているということで、会場にも道を描いた作品が多くある。

この伊藤恒良さんの風景画展は15日まで。 -

伊那商工会議所企画「専門店めぐり」

伊那市内にある専門店をタクシーで巡り、専門店ならではの魅力を知ってもらうイベントが10日、初めて行われた。一般から9人が参加し、ジャンボタクシーに乗って専門店を回った。

これは、伊那商工会議所が商店街の活性化を目的に今回初めて企画した。

4つの店をめぐるコースで、一店目は、伊那市山寺の「キタノヤ電器」を訪れた。

参加者は、地上デジタル放送に対応するために、「プラズマテレビと液晶テレビはどちらを購入すればよいか」など、日ごろ疑問に思っている点を質問していた。

キタノヤ電器の北原國人社長は、「専門店では、エコポイントの申請など、きめの細かいサービスやアフターサービスが充実しています」と話し、専門店の利用を参加者に呼びかけていた。

2店目は、上牧の菓匠しみずを訪れ、清水紀光社長の話を聞いた。

清水社長は「従業員には、作っている仕草や表情にも気をつけるように言っている。明るく生き生きと働いている姿が、ケーキをより美味しくさせる」など、心がけていることを説明した。

参加者にはケーキが配られ、実際に味を楽しんだ。

この専門店めぐりは、15日にも予定されていて、花屋や布団専門店などを巡ることになっている。 -

支援米 マリ共和国に送る

JA上伊那は、各地から集まった支援米896キロを西アフリカのマリ共和国に送った。

10日、JA上伊那の職員などが、集まった米を、メッセージが書かれた支援米を送る袋に詰め替える発送作業をした。

今年は下川手青壮年部、農団労上伊那、あぐりスクール、南箕輪中学校生徒会から896キロの米が集まった。

今年の南信の米の作況指数はやや不良の95となっていて、その影響もあってか、支援米も去年より若干少なくなった。

マリ共和国は西アフリカにあり、国土の70%が砂漠で、慢性的な食糧不足が続いている。

支援米を送る活動は、長野県では平成10年に始まり、JA上伊那は平成11年から参加している。

近年は、県内のほぼ全域のJAが参加していて、今年は18のJAから約7トンの米を送る予定。

同日発送された支援米は、県下の米と一緒に輸送される予定で、40日間の船旅を経て来年3月ごろ、マリ共和国に届けられるという。 -

定住対策で空き家利用

来年度から市が家主に意向調査伊那市は、過疎対策として、Iターン者などに空き家をあっせんし、高遠や長谷への定住につなげる。10日開かれた市議会一般質問で、小坂市長が議員の質問に答えた。

伊那市の調査によると、現在高遠地区には301戸、長谷地区には63戸の空き家があり、空き家率は、高遠が13.5%、長谷が9.4%という。

市では来年度から空き家の所有者に対し定住対策として活用することに同意するかなど意向調査を実施する予定だ。

高遠町地区では合併前の平成8年度から同様の対策を実施していて、本年度までに34件の入居実績があるという。

市内に現在800戸ある市営住宅についてすべて入居されている状態ではなくまだ空きがあるとして、伊那市では、新たな市営住宅の建設はせずに空き家を有効利用し、Iターン者などの定住につなげていきたい竏窒ニしている。 -

クリスマスに向け「宅配サンタ」準備

伊那市のボランティア団体のメンバーがサンタクロースに扮してプレゼントを届ける「宅配サンタ」が、23日と24日に行われる。

8日夜、宅配サンタを企画しているボランティアグループ「笑龍」のメンバーが、伊那市の勤労青少年ホームで依頼者と当日の日程について打ち合わせをした。

宅配サンタは、子ども達に夢のあるクリスマスを過ごしてもらおうと始まった企画で、今年で6年目になり、昨年は23件の依頼があった。

打ち合わせでは、宅配サンタを希望する酒井さん一家がメンバーのもとを訪れて内容の説明を聞き、当日の日程を確認していた。

メンバーは当日、指定の場所から家に入り、前もって家族が準備したプレゼントを渡す。

ボランティアグループ「笑龍」では、現在宅配サンタの希望者を募集している。

料金は500円で、申し込み締め切りは17日まで。詳しくは池上さん(TEL090-4181-6430)へ。 -

南箕輪南部小 学校支援地域本部事業 中間報告

南箕輪村の南部小学校で本年度からスタートした、地域ぐるみで学校をサポートする「学校支援地域本部事業」の実践発表会が8日、南部小体育館で開かれた。

塩沢誠教頭が保護者やボランティアら約30人を前に、これまでの活動を紹介した。

学校支援地域本部事業は、地域ぐるみで学校活動を支援するもので、上伊那では小中あわせて27校が取り組んでいる。

南部小では本年度、ボランティアが6年生の社会の授業で戦争体験を話したり、クラブ活動や学校行事を裏方として支えた。

ボランティアとして、信大生や地域のお年寄りなど50人がボランティア登録している。

事業の成果として「専門分野の話を聞くことができ、子供たちの学習意欲が高まり、教師も指導の幅が広がった」としている。

一方今後の課題として、学校の希望とボランティアの意思の調整や、ボランティアが学校に気軽に足を運べるような環境づくりをすることを挙げている。

日岐博子校長は「来年度も事業を継続し、地域に開かれた学校づくりをしていきたい」と話していた。 -

マシンエンジニアリング 教育用カムキット開発

南箕輪村のマシンエンジニアリングは、カムの構造を知るための教育用カムキットを開発した。

マシンエンジニアリングは自動組み立て機械や産業機械などの企画、設計、製造などをしている。

従業員は約70人で自動車メーカーなどのオートメーション化を図るための技術開発などを手掛けている。

マシンエンジニアリングが今回開発した教育用カムキットは若手社員や工業系の学生に機械づくりの楽しさに触れてもらおうと作られた。

キットはノズルを回すとアームが部品をつかみ移動させる仕組みになっていて、軸の回転運動を直線運動などに変換するカムの構造を学ぶことができる。

この教育用カムキットは組み立て式で工業高校の生徒やメーカーの若手社員向けに1セット8万円から10万円ほどで販売することにしている。

伊藤忠治社長は、「このキットを技術者を目指す人たちのスキルアップに活用してもらいたい」と話している。 -

来年度から上伊那8市町村でコンビニ納付開始

住民税や保育料など伊那市など上伊那8市町村は、住民税や保育料などをコンビニエンスストアでも納められるコンビニ納付を来年度から本格的に始める。

9日開かれた伊那市議会一般質問で小坂樫男市長が議員の質問に答えた。

納付できるようになるのは、住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、保育料、公営住宅の利用料。

手数料は63円程度で現在交渉中で、伊那市では手数料負担分の200万円程を予算計上する予定。

これにより、24時間、全国のコンビニエンスストアで支払いが可能となる。

伊那市では、生活パターンの多様化に対応し、いつでもどこでも納付できるよう利便性の向上をはかることで収納率のアップにつなげていきたい竏窒ニしている。

また、同日の一般質問で、今年10月に上伊那医療圏が選定された「地域医療再生事業」について、議員から「赤字経営の状態で公立3病院の統合はありうるのか」との質問に対し、小坂市長は「再生計画では、あくまでも『統合を見据えた』としていて、必ず統合するというわけではない。赤字をかかえたままの統合というのは当然ありえない」と答弁した。

また、計画の進め方については、「上伊那医師会などを交えながら検討を進めていく組織を作りたい」との考えを示した。 -

上農高と伊那養高等部 フラワーアレンジ交流

上伊那農業高校と伊那養護学校高等部の生徒が8日、フラワーアレンジメントを通して交流を深めました。

上農高校に両校の生徒合わせて約35人が集まり、クリスマス用のフラワーアレンジメントを楽しんだ。

これは交流教育の一環として行われたもので、交流を支援しているソロプチミスト伊那支部のメンバーも出席した。

生徒らは吸水性スポンジを入れたカップにガーベラやスギの実のほか、ローソクやリボンを飾りつけていた。

参加した上農生は園芸科学科で鑑賞植物コースを専攻しているということもあり、鑑賞用の花の作り方を養護学校の生徒にアドバイスしていた。

交流教育は本年度あと2回計画されていて、上農の吹奏楽部の生徒が養護学校で演奏を披露するという。

交流を支援しているソロプチミスト伊那支部は「学校の枠を超え交流を広げることで互いに視野を広げてもらいたい」と話していた。 -

村営農センター 園児にリンゴをプレゼント

南箕輪村南原保育園の園児に9日、地元でとれたリンゴがプレゼントされた。

リンゴのプレゼントは、南箕輪村営農センターの地産地消事業の一環として、村内5つの保育園を対象に行われた。

南原保育園に営農センターの宮下勝美会長や地元農家らが訪れ、園児にリンゴを手渡していた。

地元農家によると、配られたリンゴは、土壌検査を行い除草剤は使わないなど土にこだわって栽培された安心

安全なリンゴだという。

営農センターでは、プレゼント用に全部で700個を用意していて、地元のリンゴを食べてもらうことで味の良さを知ってもらい、消費拡大につなげていきたい竏窒ニしている。 -

富県子育て学級クリスマス会

富県公民館の子育て学級で9日、クリスマス会が開かれた。

富県公民館の小原洋一館長がサンタクロースに扮し、子どもたちにお菓子やジュースなどが入った袋を手渡していた。

富県公民館の子育て学級は保育園入園前の子どもがいる家庭が対象で毎月、季節の行事を楽しんでいる。

クリスマス会では、館長手作りの桜の葉を練り込んだクッキーも配られ、子どもたちは早速口に運んでいた。

また、クリスマスにちなんだマジックも披露され、訪れた親子を喜ばせていた。

自分たちで飾り付けたツリーの前で記念撮影も行われ、訪れた親子は一足早いクリスマスを楽しんでいた。 -

箕輪中部小児童大根収穫体験

箕輪町の箕輪中部小学校の児童が9日、大根の収穫体験をした。

3年2組の児童30人が、大根の収穫を体験した。

大根畑は、農業生産法人わかば農園が、刺身のツマ用として栽培している。

今回大根を無償で給食に提供すると、わかば農園から申し出があり、子どもたちが収穫を体験することになった。

子どもたちは、200本ほどの大根を収穫し、学校に運ぶためにトラックに積んでいた。

子どもたちは、家に持ち帰る大根も貰っていて、「おでんで食べたい」「たくあんにして食べたい」などと話していた。 -

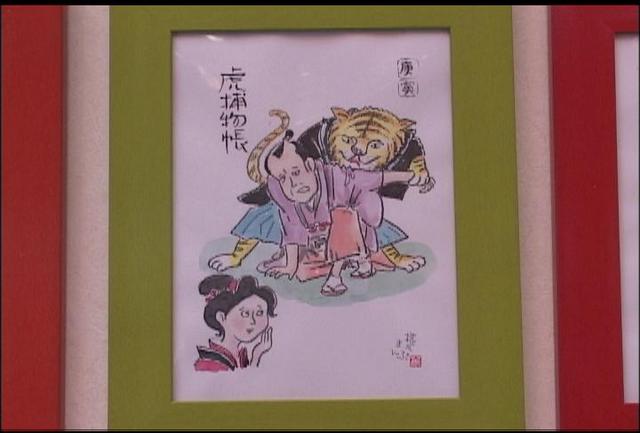

橋爪まんぷさん 干支のチャリティ展

伊那市在住の漫画家・橋爪まんぷさんのチャリティー展が、西箕輪の日帰り温泉施設・みはらしの湯で開かれている。

今年で8回目となる恒例の干支のチャリティ展で、今年は寅年にちなんで、江戸の風俗の姿に擬人化された虎がユーモラスに描かれている。

展示されている作品を原画に作られたカレンダーも、みはらしの湯で販売されている。

この原画やカレンダーの収益金の一部は、社会福祉のために寄付されるという。

この橋爪まんぷさんのチャリティー展は来年1月31日まで。 -

南箕輪村議会開会

南箕輪村議会12月定例会が8日開会し、村から一般会計補正予算案など6議案が提出された。

開会あいさつで唐木一直村長は、公共交通について、伊那バスから伊那本線廃止の説明があったことを受け、「住民がより利用しやすい地域交通体系を考えたい。まっくんバスについても検討を加えたい」と話した。

提出された補正予算案には、村内に建設される民間のグループホームへの補助金2625万円などが盛り込まれていて、予算総額は約53億7千万円となっている。

一般会計補正予算案など3議案は原案通り可決された。

南箕輪村議会12月定例会は16、17日に一般質問、18日に委員長報告と採決が行われる。 -

ミツロウで来年の干支作り始まる

蜜ロウで作る来年の干支の置物作り作業が、伊那市御園の小松養蜂園で始まった。

作られているのは来年の干支「寅」の置物。

毎年この作業を手伝っている障害者社会就労センター「ゆめわーく」のメンバーが8日、応援に駆け付けた。

蜜ロウとは、ミツバチの巣から採れるロウのことで、

小松養蜂園では毎年この時期に、翌年の干支の置物作りをしていて、今年で15年目になる。

小松養蜂園で使う蜂の巣箱を、ゆめわーくの利用者が作っていることが縁で、作業を手伝うようになった。

色を付け、溶かしたロウを型に流し込み、2時間ほどかけて固める。ロウが固まった後、型を外して完成する。

来年は寅年ということで、招き猫に似せた「招き寅」も作成した。

例年置物は市役所などで販売してきたが、今年は日ごろの感謝の気持ちを込め、市役所の各課に無料で配布する。

一般で購入希望者がいれば、500円程度で販売する。

詳しくは「ゆめわーく」へ。 -

畜産物PRでパレード

地元産の牛肉や牛乳、卵など、畜産物の地産地消と消費拡大を図ろうと8日、上伊那の畜産農家が街宣パレードをした。

JA上伊那本所を35台のトラックが出発し、畜産物をPRする旗をかかげて、南箕輪村のファーマーズあじ縲怩ネまでの5キロをパレードした。

これは、トウモロコシなどの飼料価格の高騰に伴い畜産農家の経営が厳しくなったことを受け、平成19年からJA上伊那畜産部会協議会が毎年行っている。

この日は、あじ縲怩ネまでパレードをした後、消費拡大運動として、先着150人に地元産の牛乳が配られた。

畜産物の販売価格は、去年秋以降の世界不況と、デフレによる低価格志向により依然として低迷している。

JA上伊那では、安心・安全な畜産物の提供には、ある程度の価格維持が必要なことを消費者に理解してもらうとともに、地産地消を進めていきたい竏窒ニしている。 -

観光ボランティア閉講式

伊那市が今年から始めた観光ボランティアガイド養成講座の閉講式が8日、伊那市役所で行われた。

伊那市観光協会会長を務める小坂樫男伊那市長から受講生に終了証が手渡された。

観光ボランティアガイド養成講座は、市民が、おもてなしの心を持って観光客を案内できるようにと今年1月に開講したもので、伊那市では初めて行われた。

伊那市を中心に58人が受講し、市内の主な観光地や歴史、文化、自然などを学んだり、現地に行って実習を行った。

8日は、講座の総まとめとして班ごとに作成したガイドマニュアルを発表した。

マニュアルには、受講生たちが見つけ出した伊那市の魅力がまとめられていて、花見期間以外に楽しめる高遠の歴史スポットや、お寺めぐりのコース、お勧めの登山コースなどを発表していた。

閉講式で小坂市長は、「合併して来年でまる4年。観光面でも大きな飛躍が期待される。みなさんもそれぞれの立場で、観光ボランティアガイドとして活躍していってほしい」と話していた。 -

伊那消防署と航空隊が訓練

伊那消防署は、長野県消防防災航空隊と8日、伊那市の三峰川榛原河川公園で連携訓練を行った。

訓練は、救急車による救助が困難な山間地で救助活動が迅速に行えるようにと実施したもので、伊那消防署員およそ30人が参加した。

訓練は、林道を走っていた車が沢に落ちけが人がいるとの想定で行われた。

伊那消防署が松本市にある航空隊にヘリコプターによる救助を要請するとおよそ30分で到着した。

上空のヘリコプターから署員がワイヤーを使って現場に下り引き上げ訓練を行っていた。

この後、救助した人をグラウンドまでヘリで運び、救急隊に引き継いだ。

8日は、この一連の流れを繰り返し行った。

伊那消防署にはヘリコプターから下りる訓練を受けた署員が6人いていざという時に出動できる体制を整えているという。 -

伊那スキーリゾートで安全祈願祭

今シーズンから営業を再開する伊那スキーリゾートの安全祈願祭が8日、行われた。

8日は、スキー場関係者や伊那市の関係者など約30人が参加し今シーズンの安全を祈願した。

伊那スキーリゾートは、(株)ヤマウラの撤退により営業を休止していましたが今シーズンからスキー場やスポーツ施設、飲食店を全国的に展開している白馬村の(株)クロスプロジェクトグループが請け負うことになった。

今シーズンは今月12日にオープンを予定していて、現在雪づくりなどの作業が行われている。

今シーズンは小学生以下のリフト代を無料にする他、レンタルの板や靴を一新している。

また、ゲレンデには、モーグルコースやジャンプ台などが楽しめるコーナーを設置する他、スキーだけでなく子供達が楽しめるように高さ7メートルまで飛べるトランポリンなどを設けたコーナーが新設される。

伊那スキーリゾートは今シーズン12月12日(土)にオープンを予定している。 -

インフルエンザ患者 3週連続警報レベル超える

12月6日までの一週間の上伊那でのインフルエンザ患者数は、一医療機関当たり40・13人と、依然として警報レベルを超えている。

伊那保健福祉事務所の発表によると、12月6日までの一週間の、一医療機関当たりのインフルエンザ患者数は、前の週の38・25人から、1・88人増加し40・13人となった。

上伊那の患者数は、これで3週間連続、流行の恐れや継続の疑いがあるとされる警報レベルの30人を超えている。

8日現在、伊那市、箕輪町、南箕輪村の保育園では、2つの園が休園し、別の園の2クラスが学級閉鎖。

小中学校では、1つの学校で学年閉鎖、別の学校の7クラスが学級閉鎖している。

伊那保健福祉事務所では、「感染者が多く、また、これから気温も下がり空気も乾燥し、インフルエンザにかかりやすい状況になる。外出からもどったら、手洗い、うがいを徹底して行い、予防に努めてほしい」と呼びかけている。 -

衣料品店「しまむら」に車が突っ込む

8日午後1時半頃、伊那市上新田の衣料品店に軽自動車が突っ込み、店内にいた女性が足の骨を折るなどの大怪我を負った。

事故があったのは、伊那市上新田の衣料品店「しまむら」。

8日午後1時半ころ、買い物に来た80代の男性が運転する軽自動車が店に突っ込み、これにより、店内にいた30代の女性が足の骨などを折る大けがを負った。

運転していた男性には、怪我はなかった。

伊那警察署では、ブレーキとアクセルを踏み間違えたと見て、事故の原因を捜査している。 -

木下泉沢常会 イルミネーション

箕輪町木下の泉沢常会の住民有志が行うイルミネーションが今年も通行する人達の目を楽しませている。

泉沢常会では毎年この時期にイルミネーションを行っていて今年で5年目。

箕輪進修高校の通学路になっていて下校途中の生徒らがイルミネーションを楽しんでいた。

最初は2、3軒で始まりましたが年々参加する家庭も増えてきたということで、現在ではおよそ60件あるうちの16軒が飾り付けをしている。

ほとんどの家が11月の中旬から作業をしてきたという。

イルミネーションはサンタクロースやトナカイなど各家庭で工夫をこらし飾られている。

泉沢常会のイルミネーションは今月25日まで点灯されている。 -

伊那フィル定期演奏会

伊那フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会が6日、伊那文化会館で開かれた。

伊那フィルハーモニー交響楽団は、伊那文化会館の建設を機に発足したアマチュアオーケストラで、現在市内を中心に約80人が所属している。

定期演奏会は年に一回開かれていて、今年で22回目を迎えた。

伊那市出身で早稲田大学OBでつくるニューイヤー祝祭管弦楽団の常任指揮者を務める征矢健之介さんを指揮者に迎え、アンコールを含む計4曲を披露した。 -

上古田でイルミ点灯

西部花街道をつくる会上古田支部によるイルミネーションの点灯式が6日夜、箕輪町の上古田公民館で行われた。

このイルミネーションは箕輪町内の県道与地辰野線に花桃などを植える活動を行っている西部花街道をつくる会上古田支部が飾りつけた。

イルミネーションは上古田公民館の敷地内にある木を中心につけられ、赤や青の電飾が県道沿いを明るく彩っている。

このイルミネーションは来年1月9日まで点灯を続けるという。 -

市民芸術文化祭

伊那市内の芸術文化団体が一堂に集まる伊那市民芸術文化祭が5、6日、いなっせで開かれた。

会場となったいなっせでは、6階ホールでステージ発表、2階と5階、6階の一部で作品展示が行われている。

これは、地域で活動する芸術文化団体の活動発表の場を作ろうと、NPO法人伊那芸術文化協会が毎年開いているもので、今年で6回目。

ステージ発表には2日間合わて17団体が出演し、初日はバレエや日本舞踊、フラメンコなどの発表があった

。

また展示会場にはいけばなや文化刺繍、写真など、19団体の作品が200点以上並び、多くの人で賑わっていた。

ある関係者は「参加団体も少しずつ増えている。発表だけでなく交流の場にもなればうれしい」と話していた。

411/(火)