-

伊那部常会がバザー売上の一部寄付

伊那市西町区伊那部常会などは2日、11月に行われた伊那部文化祭でのバザーの売り上げの一部を伊那市に寄付した。

西町区伊那部の総代をつとめる唐木祐一郎さんと、伊那部宿を考える会会長の矢澤巧さんが、伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に寄付金2万円を手渡した。

今年で19回目となる伊那部文化祭では住民が野菜や日用品を持ち寄り、バザーを開いている。

常会ではその売上を福祉に役立ててもらおうと平成16年から毎年寄付している。

唐木さんは、「文化祭は毎年地域性を生かした企画を考え行っている。寄付もその一環なので有効に使っていただきたい」と話していた。 -

吉澤玉昌さんが伊那市に墨絵を寄付

墨絵の愛好者でつくる日本墨絵会の吉澤玉昌(ぎょくしょう)さんは、25号のボタンの墨絵を4日伊那市に寄付した。

飯田市下殿岡に住む吉澤さんは、4日伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に作品を手渡した。

吉澤さんが6月に伊那市で開いた墨絵展を小坂市長が鑑賞したことのお礼にと寄付したもの。

日本墨絵会は、長野県や山梨県などの愛好者120人でつくる組織。吉澤さんが指導にあたっていて、伊那市では、ひと月に2回のペースで教室が開かれている。

小坂市長は、「大勢の市民の目に触れる場所に飾りたい」と話していた。 -

クリスマスツリー飾り付け

南箕輪村の中部保育園の園児たちが2日、クリスマスツリーの飾り付けをした。

年長から年少までの園児が集まり、自分の好きな飾りを思い思いの場所に飾り付けた。

中部保育園では、24日にクリスマス会を行うという。 -

アイドリングストップ街頭啓発

アイドリングストップを呼びかける街頭啓発活動が、今日、伊那市の大型店で行われた。

12月は、大気汚染防止及び、地球温暖化防止月間に定められていて、これに合わせ、県ではアイドリングストップ運動を毎年実施している。

1日は、上伊那地方事務所の職員4人が大型店の前で、チラシなどをくばり、不要なアイドリングをしないよう呼びかけていた。

県によると普通自動車1台が、1日に10分間アイドリングストップを実行した場合、年間で約50リットルのガソリンの節約と、二酸化炭素排出も、120キロ削減できるという。

県では、これから寒くなり、暖気をしがちになるが、不要なアイドリングをしない習慣を心がけてもらいたいと話している。 -

美篶小学校 開校記念

伊那市の美篶小学校では、毎年恒例の開校記念式典が1日行われた。

美篶小学校では、開校した明治34年1902年の翌年から、毎年12月1日に開校式典を行っている。

これは、地域の人に学校の様子や子供たちの活動について理解を深めてもらうと、毎年開いていて、今年で108年目。

1日は、様々なイベントが行われ、学校の外では昔ながらの味噌づくりなどを体験出来るコーナーが設けられた。

並べられたものは美篶資料館に保管されているもので見るだけでなく実施に子供たちに触れる機会にしようと企画された。

美篶資料館運営委員会のメンバーがお手本を見せた後子どもたちは実際に手に触れて体験をしていた。

このうち、きな粉づくりでは炒めた大豆を石臼に入れて回した。

出来あがると子どもたちはさっそく出来たてのきな粉を味わっていた。

運営委員会では、体験を通し昔の人たちの生活を感じてもらえれば」と話していた。 -

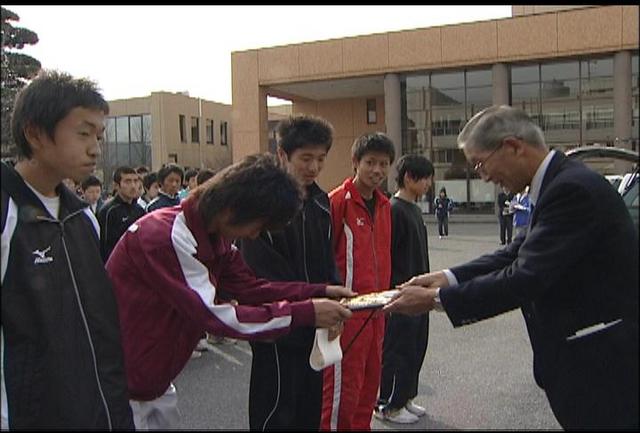

箕輪町サッカー協会ユニホーム寄贈

箕輪町サッカー協会が2日、箕輪中学校のサッカー部にユニホームを贈った。

箕輪町サッカー協会の小松良輝会長ら役員が箕輪中学校を訪れ、サッカー部の生徒にユニホーム20着を贈った。

現在、ユニホームが足りないため、保護者から相談を受けた協会が、会費などを資金にユニホームを贈ることにした。

サッカー協会の小松良輝会長は、「協会のマークがついたユニホームを着て活躍してくれることを期待しています」とあいさつした。

サッカー部部長の小林大純君は、「感謝の気持ちを込めて、試合では最後まで戦い、来年は県大会を突破したい」と話していた。

箕輪中サッカー部は5日の上伊那ユースリーグに、今回贈られたユニホームを着て出場するという。 -

日本山岳写真協会南信支部写真展

日本山岳写真協会南信支部の写真展が、伊那市の伊那文化会館で開かれている。

会場には、山岳写真約80点が並んでいる。

この展示会は日本山岳写真協会南信支部が毎年開いているもので、今年で15回目になる。

写真は、日本のアルプスなどで撮影された。

山岳地帯の自然を捉えた作品は、季節ごとに展示されている。

また、元会員で10月に亡くなった中山秀幸さんの作品も展示されている。

今年は15回の節目の展示ということで、会員16人が特に力作を出品しているという。

南信支部では、「写真を見て山のすばらしさ、自然のすばらしさを感じてほしい」と話している。

この写真展は6日まで。5日午後2時から、展示会場でライブトークもある。 -

名誉市民平山郁夫さん逝く

伊那市の名誉市民で日本画家の平山郁夫さんが2日、脳梗塞のため東京都内の病院で亡くなった。79歳だった。

日本画家、平山郁夫さんは1930(昭和5)年生まれの79歳で広島県出身。元東京藝術大学の学長を務め、文化勲章も受章している。

伊那市高遠町の信州高遠美術館で個展を6回開いたほか、信州高遠の四季展の審査委員長を3回務めるなど伊那市との関わりが深く、東京藝術大学の学長時代には、伊澤修二記念音楽祭にも協力している。

また高遠町の文化・芸術の発展に大きく貢献し、高遠町の知名度を全国に広めたとして、平成8年に旧高遠町の名誉町民となり、合併後は伊那市の名誉市民になっている。 -

生ごみの減量化方針決まる

伊那市ごみの減量化・資源化推進委員会が2日、開かれ、生ごみの減量化施策として来年度に市に取り組んでもらいたい4項目をまとめた。これらは、12月中に文書にまとめ伊那市に提言する予定。

ごみ減量化・資源化委員会ではこれまで、家庭から出されるごみの4割を占める生ごみを減らす方法を検討してきた。

その結果、今回4項目について、市に提言することを決めた。

提言内容は▼現在一部の地区でモデル的に行っている大型生ごみ処理機による生ごみの共同処理を、ほかの地区にも拡大すること▼生ごみをたい肥や家畜の飼料などにする資源化施設の導入を検討すること▼生ごみのリサイクル方法などを示した生ごみパンフレットを作成すること▼市が補助金を出して各家庭で導入した家庭用生ごみ処理機が、実際に有効に活用されているかを検討するためアンケート調査を行うこと竏窒フ4項目。

補助制度については、アンケートの結果で有効性がなかった場合、見直しを行うことも求めている。

提言書の文言を整理した後、12月中に委員長らが提言する予定。 -

大萱団地生ごみ処理機利用結果

伊那市ごみの減量化・資源化推進委員会は2日、伊那市が昨年12月から大型生ごみ処理機を設置し、生ごみの共同処理を行っているモデル地区を視察した。

市では、生ごみの減量化を進める一つの手段として、住宅が集中している地区での大型生ごみ処理機の導入を検討している。

その効果を検証するため、昨年12月から西箕輪の県営大萱団地に大型生ごみ処理機を設置し、利用状況などを調査してきた。

調査によると、11月末までに約2800キロの生ごみが持ち込まれ、たい肥化処理をした結果、最初の生ごみの量の5%、約130キロのたい肥に変えることができた。

たい肥は各家庭で活用されたという。

導入当初は月平均で200キロ程度しか持ち込みがなかったが、県営団地だけでなく、周辺の市営団地の住人にも利用を呼び掛けたところ、9月ころから利用が伸び始め、10月と11月は300キロまで持ち込まれる生ごみの量が増えた。

しかし、実際に利用している家庭は県営住宅で67軒中20軒程度、市営住宅で8軒程度にとどまっている。

そのため市では、今後も多くの家庭に利用を呼び掛けていきたい竏窒ニしている。 -

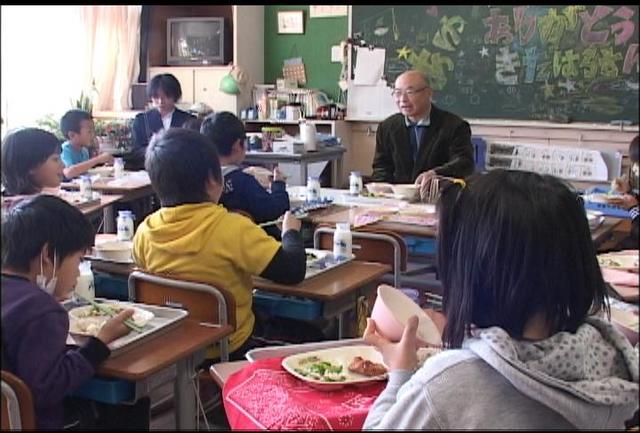

手良小に天竜川漁協がアユ給食の贈り物

天竜川漁業協同組合は2日、手良小学校の子供達にアユの給食をプレゼントした。

手良小学校3年生の教室を天竜川漁業協同組合の北原斉さんが訪れ、子供達と一緒にアユご飯を食べた。

天竜川漁業協同組合では、子供達に河川環境や魚に興味を持ってもらおうと、今年6月、子供達と一緒に天竜川にアユを放流した。

成長したアユを食べさせてあげると、その時約束した北原さんは同日、組合のメンバーと釣ったアユ50匹を小学校に贈った。

北原さんは、アユは水中のコケを食べること、釣った時スイカに似た香りがすること、縄張り意識が強いことを利用してとも釣りをすることなどを話し、子供達は、興味深そうに聞きながらアユご飯を味わっていた。 -

市内西循環バス存続 伊那バス判断

伊那市地域公共交通会議が2日、市役所で開かれ、市内を走るバス西循環線の存続については、伊那バス株式会社の判断に任せるとの結論が出された。

市内西循環線はアピタ伊那店から伊那文化会館などを通り、春日街道を経由して高尾町から中心商店街を回るコースを走っている。

伊那バスは同日開かれた会議で、この路線で赤字が続いていることから、来年4月より廃止したい竏窒ニ申し出た。

伊那バスによると、この路線は年間約1200万円の赤字が出ていて、運賃100円当たりに必要な経費は662円になるという。

会議では、年間の利用者が約1万6千人いることから地域の人たちのためにも存続してもらいたい竏窒ニの意見が出された。

結局この路線の存続については伊那バスの判断に任せるとの結論が出された。

会議ではほかに、伊那市から辰野町までを結ぶバス伊那本線の廃止が了承されている。 -

箕輪町議会12月定例会 開会

箕輪町議会12月定例会が開会し、町から12議案が提出された。

一般会計の補正予算案は、5949万3千円を減額し、総額94億5362万7千円としている。

このうち減額となった国の事業費内定額に合わせて小中学校の太陽光発電導入工事費と屋内工事費9900万円が減額となっていて事業規模が縮小される。

箕輪町議会12月定例会は、7日、8日が一般質問14日に委員長報告と採決が行われる。 -

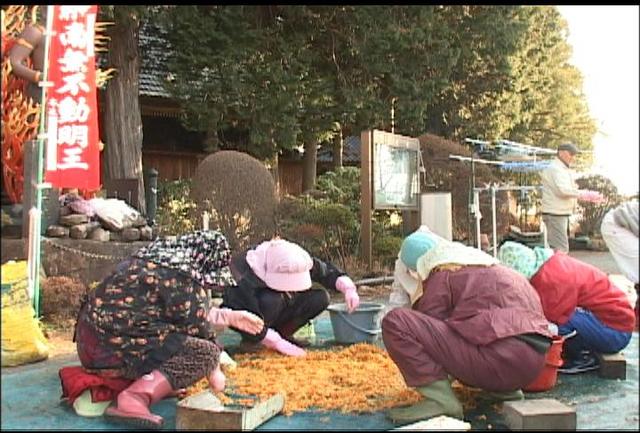

恩徳寺でギンナン種取り作業

南箕輪村沢尻の恩徳寺でこの秋とれたギンナンの種を取りだす作業が29日、行われた。

恩徳寺の檀家13人が、足でつぶしたギンナンから手で種を取りだす作業を朝から行った。

恩徳寺では10月はじめから、境内にあるイチョウの銀杏を拾い始めた。

今年は天候の影響で、去年の半分の100キロほどしか収穫できなかったが、粒は大きいという。

イチョウの木は、樹齢400年ほどで、毎年紅葉を見に多くの人が訪れるが、ギンナンを楽しみにしている人も多いという。

ギンナンは、1週間から2週間ほど外に干して乾燥させ、来年2月の節分で豆と一緒にまかれることになっている。 -

ザザムシ漁解禁

天竜川の冬の風物詩ザザムシ漁が1日、解禁となった。

今年は、護岸工事の影響でザザムシの量も少ないという。

箕輪町の天竜川戸沢橋上流200メートル付近では朝8時頃から、箕輪町木下の小森一男さんが漁をしていた。

小森さんは、友人からザザムシ漁の道具を譲ってもらい5年前から本格的にザザムシ漁を始めた。

小森さんは、毎年40キロ近く捕っているということだが、今年は例年に比べ手ごたえが今一つ。

漁はザザと呼ばれる浅瀬でおこなわれる。

ザザムシとはトビゲラやカワゲラなどの総称で水温が更に下がるこれからが油ものって美味しく、捕ったザザムシは佃煮にして味わう。

ザザムシ漁には許可書が必要で天竜川漁協に今日までに申請したのは10人という。

天竜川の冬の風物詩ザザムシ漁は来年の2月下旬頃まで行なわれる。 -

新年を迎える準備始まる

12月に入り、新年を迎える準備も徐々にはじまっている。

伊那市東春近田中豊文さんの正月飾りづくりもいよいよ本番を迎える。

所せましと完成した正月飾りが並ぶ田中工房。

田中さんは、子どもの頃から手作りでおもちゃなどを作っていて、今ではわら細工や、木の実などを使った工芸作品なども制作している。

毎年、年末が近づくと、正月飾りだけを集中して作るようになり、今は一番忙しい時期だという。

11月から作業が始まり、現在、工房には出来上がった、正月用のしめ飾りや宝船が並んでいる。

作った正月飾りは、田中さんが趣味で楽しんでいるマレットゴルフ大会の景品にしたり、近所の人やお世話になった人に配るという。

作業はクリスマス頃まで続く。 -

信州DCをPR

来年10月からJRや県、市町村が一体となり行う観光キャンペーン「信州デスティネーションキャンペーン」のPRが1日、伊那市内の大型店で行われた。

1日は、県や、市町村の観光担当者、イメージキャラクターの「アルクマ」が、店を訪れた買い物客にパンフレット等を配った。

信州デスティネーションキャンペーンは、JRと県、市町村が協力し、信州の魅力を全国に発信する大型観光キャンペーン。

現在は、来年10月からの本番を前にした、プレキャンペーン期間で、広く知ってもらおうと、県内各地を回るキャラバン等各種取組が実施されている。

伊那市の担当者は、「12月から、伊那スキーリゾートが再開します」と話し、スキーシーズンを前に、併せてPRをしていた。

県では、地域の観光の掘り起こしや、多くの観光客を受け入れる「おもてなし」のしくみづくりを行い、キャンペーン成功につなげていきたいと話していた。 -

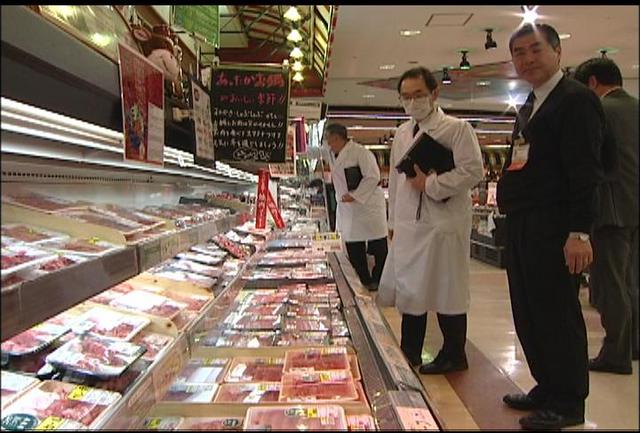

年末食品一斉取締り

食品の流通が増加する年末の食中毒発生を未然に防ごうと伊那保健福祉事務所は、1日から食品一斉取締りを始めた。

1日は、伊那市のベルシャイン伊那店で、陳列されている生鮮食品は適正な温度管理がされているか、賞味期限、添加物の表示が適正かなどをチェックする監視指導が行われた。

白衣を着た伊那保健福祉事務所の食品衛生監視員2人が、冷蔵庫の温度を測ったり、表示を調べていた。

年末の食品一斉取締りは、28日まで、上伊那のスーパーやそうざい製造業者など35の施設を対象に、監視指導や抜き取り検査が行われる。

上伊那地域では、ノロウィルスによる感染性胃腸炎の届出数がここのところ急増していて、県平均の3倍となっている。

伊那保健福祉事務所では、「寒いシーズンも食中毒には、注意が必要。食品を扱う人はもちろん、一般の人も手洗いや体調管理を徹底してもらい、食品は十分な加熱調理を心がけて欲しい」と注意を呼びかけている。 -

伊那市議会 12月定例会開会

伊那市議会12月定例会が1日開会し、市から一般会計補正予算案など13議案が提出された。

開会のあいさつで小坂樫男伊那市長はリニア新幹線のルート問題に触れ、「JR東海は地元に対する十分な説明を終えたとしているが、情報共有も不十分な状況。今後は県においてルート別の経済効果を試算し、これをもってJR東海と協議していく必要がある。」と述べた。

提出された補正予算案には、小中学校の耐震整備事業6億7千万円を含む12億円が計上されていて、予算の総額は321億5千万円となっている。

伊那市議会12月定例会は9日から11日まで一般質問、18日に委員長報告と採決が行われる。 -

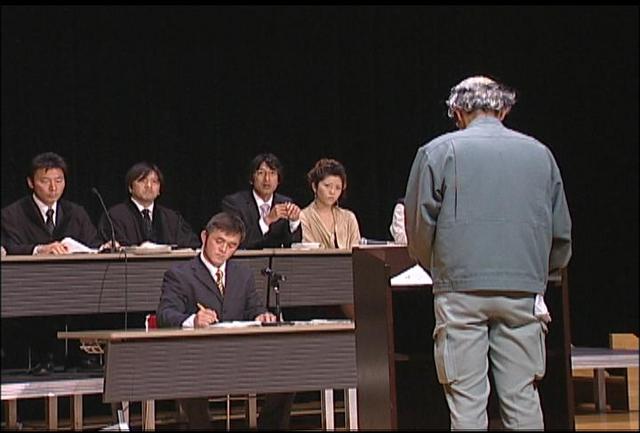

伊那商議所青年部が劇で「裁判員制度」

伊那商工会議所青年部などは、裁判員制度について理解を深めてもらおうと30日夜、伊那市のいなっせで劇を発表した。

これは、裁判員制度をよりわかりやすく劇を交えながら解説しよう伊那・駒ヶ根・飯田の商工会議所青年部が開いた。

台本は、アザレア法律事務所の弁護士 伊藤浩平さんを中心に制作された。

劇は架空の事件をもとに様々な職業の人が裁判員として選ばれた時の対応や判決までの流れを劇で発表した。 -

箕輪町保育料審議会

箕輪町の平澤豊満町長は来年度の保育料について昨夜、審議委員会に諮問した。

30日夜は、1回目の審議委員会が箕輪町役場で開かれた。

挨拶で平澤町長は、「今後もひとあじ違った教育を進めていきたい。充実した環境を作っていけるよう検討してもらいたい」と話していた。

現在、町では前の年の所得税などを基準に9階層に分け各世帯の保育料を決めている。

今年度の町全体の保育園運営費はおよそ7億7000万円。保護者はその3割程を保育料として負担していて、今年度はおよそ2億2000万円になると見込んでいる。

審議委員会では2回目を10日に予定していて、年内には町長に検討結果を答申する予定。 -

伊那法人会 座談会

上伊那の企業でつくる、社団法人伊那法人会は、来年1月に発行する会報の企画「新春座談会」の取材を30日、伊那市内で行った。

座談会は、法人会の北原國人会長や副会長など6人で行われ、今後の会のあり方や方向性について、意見が交わされた。

伊那法人会の会員は、2千2百社あまりですが、長引く不況により、減少が続いているという。

今回の企画は、現状を見直し、より良い、魅力ある組織にしていこうと行われた。

座談会では、自己啓発や研鑽の場、異業種や同業他社との交流の場となる事をPRすると共に、社会貢献活動の充実が必要などといった意見が出されていた。

また、来年は会発足から25年の節目を迎える事から、多くの人が楽しめるイベントを開きたいとしている。

この座談会の模様を掲載した会報は、来年1月に発行される予定。 -

諏訪形の猪垣完成

イノシシよけのために先人達が築いた、伊那市西春近諏訪形の猪垣が29日、住民の手によって復元された。

この日は、10月から行われていた改修工事の総仕上げとして、柵をロープで結ぶ作業や看板の設置が行われた。

諏訪形の猪垣は、江戸時代に修理が行われたことを記す古文書が残っていて、当時は、西春近表木から駒ヶ根境まで続いていたという。

平成6年に伊那市の史跡に指定されたが、残っていたのは石垣のみだった。

そこで、平成7年に猪垣の一部を復元し、今回は国の補助金70万円を受け全部で40メートルの猪垣を完成させた。

諏訪形では、改修工事のために今年委員会を立ち上げ、作業を進めてきた。

猪垣は、古文書に記された構造を参考に復元され、材料に地元の山で間伐されたヒノキやスギを使った。

改修委員会では、「歴史ある施設を次の世代に残していきたい」と話していた。 -

第57回上伊那郡縦断駅伝

第57回上伊那郡縦断駅伝競走大会が29日開かれ、駒ヶ根市が3年連続21回目の優勝、箕輪町は2位と健闘した。

大会には、上伊那8市町村からの代表チーム8チームに加え9チームがオープン参加した。

駒ヶ根市から辰野町までの6区間38.1キロをタスキでつないだ。

優勝は、2時間9分34秒で駒ヶ根市、2位は4分18秒差で箕輪町、3位は辰野町だった。

伊那市は5位で、第4区で鈴木昌幸さんが区間賞となる力走を見せた。

伊那市役所までの前半を3位で折り返した箕輪町は、いったんは6位まで後退したが、最終の6区で伊那北高校の原広野君が区間賞をとる快走でチームを見事2位に押し上げた。 -

ガールスカウト30周年式典

伊那市を中心に活動しているガールスカウト第26団の結成30周年記念式典が29日、伊那公民館で行われた。

式典では、30周年を記念して永年にわたり活動してきた各部門のリーダーや団員が表彰された。

ガールスカウト第26団は、昭和54年に伊那ライオンズクラブが主体となってリーダーを養成し、発足した。

現在は、保育園児から高校生までの団員とスタッフを含め62人が所属している。

一人ひとりの可能性を伸ばし、人の役に立つ人材を育てることを目的に、奉仕活動や野外活動、国際交流などをしている。

団委員長の木部則子さんは、「30周年を迎えることができてうれしい。これから40周年を目指して、伊那の地にしっかりと根を下ろす大木のような団に成長していきたい」と話していた。 -

高遠ボランティア移送サービス開始

高遠町地区社会福祉協議会は、高齢者を対象にしたボランティア移送サービスで、市内では初めて、上伊那郡内のほか諏訪市や茅野市方面への移送も行う。

30日、高遠町地区社協の役員や運転ボランティア、市の関係者らが出席し、サービス開始のセレモニーが行われた。

移送サービスは、65歳以上の独り暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、運転ボランティアが病院などへの送迎を行うサービス。

伊那市内では、これまでに西春近や東春近など4地区で同様のサービスがスタートしている。

高遠町地区社協では、茅野市と隣接する藤沢地域の利用者については、諏訪方面への通院の利用も多いことから、初めて上伊那郡以外への移送を行う。

高遠町地区社協の森一義会長は、「高遠は、ほかの地区と比べ広域で、問題点も出てくると思う。事業を実施しながら一つ一つ解決していきたい」とあいさつした。

運転ドライバーの一人、伊藤哲朗さんは「交通ルールを守り、安心して使ってもらえるよう努力していきたい」と話していた。

伊那市では、長谷と西箕輪地区でも、ボランティア移送サービスの本年度中の開始に向け準備を進めている。 -

南箕輪村福祉灯油券今年も

南箕輪村は今年も、高齢者世帯など低所得世帯に福祉灯油券を配布する。

これは、30日開かれた村議会臨時議会で可決された。

南箕輪村では、昨年2回灯油券を配布していて、今回で3回目になる。

唐木一直村長は、「灯油の価格が高騰しているわけではないが、経済情勢は大変厳しい。生活優先の村政を進めていきたい」とあいさつした。

村では、村内の住民税非課税の高齢者のみの世帯や障害者世帯など235世帯を対象に、それぞれ1万円分の灯油券を配布する予定。

灯油券は郵送され、今年中のなるべく早いうちに、対象世帯に届けられるという。

また今議会には、国の人事院勧告に従い、給料を0.2%、ボーナスを0.35カ月分引き下げる特別職・一般職の給料に関する条例改正案も提出され、可決された。

これにより、全体で約1680万円の人件費削減になったという。

この給与・ボーナスの引き下げは12月から適用される。 -

年末特別警戒出陣式

12月1日から始まる年末特別警戒の出陣式が30日、伊那市役所で行われた。

伊那警察署のほか、各市町村の青色防犯パトロール隊や交通安全協会などのメンバー約180人が集まった。

年末特別警戒は犯罪や交通事故が増えるこの時期に合わせて毎年行われている。

出陣式で依田公雄署長は、「伊那署管内では、軽犯罪は減少傾向にあるが、強盗事件が6件発生している。市民の皆さん、一人ひとりが防犯と交通安全に心がけるようにしてほしい」と話した。

その後、青色回転灯の付いた車やパトカーなどが市役所をスタートし、市街地を巡回しながら防犯と交通安全を呼び掛けた。

今年、伊那警察署管内では、コンビニエンスストアなどを襲う強盗事件が6件発生していて、今回の集中警戒でも、コンビ二や金融機関に注意を呼び掛けていきたいとしている。

そのほか、ATM集中警戒や交通安全運動、検問の強化などを行う予定。 -

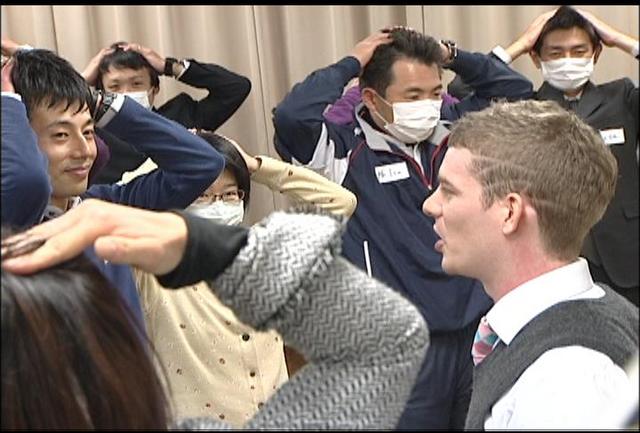

箕輪町で小学校英語教育研修会

平成23年度から実施される小学校の外国語活動に備えるための研修会が30日、箕輪町交流センターで開かれた。

小学校の外国語活動は英語に早くから親しんでもらうため文部科学省の新学習指導要領により、平成23年度から5・6年生で始まる。

研修会は、それに伴い、指導者として求められる役割を知り、不安を解消してもらおうと箕輪町内の小学校教諭を対象に開かれた。

講師は箕輪町の小中学校に外国語指導助手ALTとして派遣されているニコラス キンレッドさんらが務めた。

研修会では授業方法について説明があり、児童が上手に話せたらほめてあげるなど、英語は楽しいものだと思わせるよう指導することが大切だと話していた。

また英語の学習は文法を覚えたり、日本語に訳すことではなく、外国人とコミュニケーションがとれるようにすることが目的だと意識を変えてもらいたいと話していた。

箕輪町では、すでに平成15年度から小学校の全学年で英語の授業を行っていて、指導者のレベルアップを図ることで、さらなる授業の充実につなげていきたい竏窒ニしている。 -

新ごみ処理施設建設反対の住民が緊急集会

上伊那広域連合の新しいごみ処理施設建設に反対する住民を中心とした緊急集会が29日開かれ、建設候補地の地元区である伊那市富県北新区がアセス実施に同意したことを白紙撤回するよう区長に要望することを決めた。

新山集落センターで開かれた集会には22人が出席した。

要望では、アセス同意が区の総会ではなく常会長らでつくる代議員会で議決されたことを批判していて、同意の議決を白紙撤回すること、アセスを受け入れるかどうかの「意思決定の方法」を区の総会で話し合うことを求めている。

要望書は30日、北新区の倉沢松男区長に提出したという。

411/(火)