-

伊那市ふるさと納税 RIZAP関連24件689万円

伊那市がふるさと納税の返礼品として11月8日から取り扱いを始めたRIZAPのトレーニングメニューなどに対する寄付が、26日までに24件、689万円分だったことが分かりました。 市では、さらに14億円分のふるさと納税に対応できるよう補正予算案を12月議会に提出します。 伊那市はふるさと納税の返礼品として、全国で初めてフィットネスクラブを運営するRIZAPの商品の提供を今月8日から始めました。 返礼品の内容は、寄付金額1万円からもらえるRIZAP出版の書籍3冊を始め、100万円以上の寄付では16回のトレーニングを受ける事ができます。 26日までの申し込み件数は、24件689万円で、うち100万円の寄付は4件あったということです。 今年度、市のふるさと納税には、現在までに2億2,600万円の寄付がありました。 伊那市では、RIZAPの導入により、さらにふるさと納税14億円分に対応できるよう、12月議会に補正予算案を提出します。 寄付件数が増えるこれからの時期に向けて新たな商品の提案をしていくとしています。 また市では、RIZAPと行う健康増進プログラムの募集に「市税等に滞納がない人を要件に挙げています。 27日に開かれた記者会見で、これが「二重処罰の可能性があるのでは」との指摘について、「色々なところの話しを聞きながら最終的な判断をしていきたい」と話していました。

-

伊那市そば祭り実績 去年より4割減

伊那市が10月15日から5週に渡って行ったそば祭りの販売実績は7990食で過去最多だった去年と比べて4割ほど減少したことが分かりました。 今年の販売数は、5つのイベント合わせて7,990食で、過去最多だった去年の1万3,734食と比べて5,744食減少しました。 伊那市では、台風などによる雨で客足が伸びなかったことが原因とみています。 白鳥市長は、「天気に恵まれたイベントは数字が伸びている。会場では県外ナンバーが目立ち、インターネットの動画配信や新聞広告などにより信州そば発祥の地としての知名度が広がっていると思う」と話していました。

-

橋爪まんぷさん「戌」の防犯ポスター寄贈

伊那市境の漫画家橋爪まんぷさんは、来年の干支「戌」をモチーフにした防犯ポスターを、27日、伊那市駅前交番に寄贈しました。 27日はまんぷさんが、伊那市駅前交番を訪れ、鈴木智誠所長にポスターの原画を手渡しました。 童謡「犬のおまわりさん」をヒントに、来年の干支「戌」が飲酒運転の根絶や特殊詐欺被害防止の啓発、交通安全の徹底を呼び掛ける内容です。 ポスターの寄贈は、平成19年から行われていて、今年で11回目です。 伊那警察署では、「言葉で伝えるのとは違い、直観的に理解してもらえる。年末年始に向けて事件事故が起きないよう防犯活動に取り組みたい」と話していました。 ポスターはいなっせに掲示される他、アルプス中央信用金庫の協力で同じものが20部作られ、管内の他の交番にも配られます。

-

伊那市長選 白鳥氏「年内に結論だす」

任期満了に伴い来年4月15日に告示、22日に投開票が行われる伊那市長選挙について現職の白鳥孝市長は、「出馬するかどうか年内には結論を出したい」と述べました。 27日は、伊那市定例記者会見が市役所で開かれ、記者からの質問に対して答えたものです。 26日に開かれた後援会の集まりで3選を目指して立候補するよう要請されたということです。 伊那市長選は、来年4月15日告示、22日投開票の日程で行わる予定です。

-

Don Rossさん 長谷でコンサート

世界各地で演奏ツアーを行うギタリストDon Rossさんのコンサートが25日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。 ドンロスさんはカナダ出身で、ジャズやフォーク、ロックなど幅広いジャンルを演奏するギタリストです。 アメリカで開かれたコンテストで2度優勝するなど、その腕前は評価され、世界各地で演奏ツアーを行っています。 22日からは東京や大阪など7か所で日本ツアーを行っていています。 長谷でのコンサートは30年来の友人からの依頼を受けて実現しました。 25日は、オリジナル曲など10曲ほどを演奏しました。 今回は、プロの音楽を子ども達に聴いてもらう機会にしようと、市内の中学校や高校に声掛けをしたということです。 最近アコースティックギターを始めたという女子高校生は、「すごいテクニックで感動した。本物の演奏を生で聴けてよかったです」と話していました。

-

町議会オープンデータ化 町へ提言

箕輪町議会は、町が保有する町民アンケート結果や人口などにかんする基礎情報をHPで公開する「オープンデータ化」について平成30年度に実施するよう白鳥政徳町長に27日、提言しました。 27日は、箕輪町議会の木村英雄議長と小島常男副議長が提言書を手渡しました。 政策提言は町が保有する電子データをHPで公開し誰でも利用できるよう地方創生・人口減少対策特別委員会で検討してきました。 町が行っている住民満足度調査や区ごとの人口推移などをエクセルなど2次利用可能な電子データで公開することで町民が行政情報に接しやすくなるということです。 9月現在、県内の自治体でオープンデータ化しているのは、県や塩尻市、中野市、須坂市で上伊那では駒ヶ根市が実施しています。

-

上伊那郡縦断駅伝 箕輪町A優勝

市町村対抗の第65回上伊那郡縦断駅伝競走大会が26日開かれ、箕輪町Aが2年ぶり15回目の優勝を果たしました。 朝8時30分に駒ヶ根市役所をスタートしました。 1区から箕輪町Aが独走態勢に入りました。 箕輪町Aの3区、原広野さんは区間新記録の力走を見せました。 原さんのタイムは21分17秒で伊那市役所にゴールしました。 前半の総合タイム1位は1時間3分50秒で箕輪町A、2位は1時間8分33秒で伊那市A、3位は1時間10分29秒で南箕輪村でした。 伊那公民館で後半がスタートしました。 箕輪町Aの4区箕輪中学校2年の山川拓馬君は、中学生ながら区間賞の力走を見せました。 山川君のタイムは17分53秒でした。 後半も箕輪町Aは、トップを譲らずそのまま辰野町役場にゴールしました。 総合タイムは2時間6分55秒で2年振り15回目の優勝を果たしました。 2位は2時間12分52秒で伊那市A、南箕輪村は、5位に終わっています。 大会は上伊那陸上競技協会と上伊那ケーブルテレビ協議会が開いたものです。 市町村の代表チームとオープン参加の合わせて11チームが出場し駒ヶ根市役所から辰野町役場までの6区間38.1キロをタスキでつなぎました。

-

伊那市の未来について考えるWS

今後の伊那市の未来について考えるワークショップが市役所で26日、行われました。 ワークショップは、平成31年度から10年間のまちづくりの方針を定める伊那市の次期総合計画の策定に向けて行われたものです。 26日は、市や伊那商工会議所、一般市民など60人が集まり、「住んでみたいまち伊那市」をテーマに、6つのグループに分かれて意見を交わしました。 グループごと目標とする将来像を決め移住や子育て、自然など様々な意見を出し紙にまとめていました。 高校生2人も参加し、普段感じていることなどを書いていました。 最後に、グループごと発表をしました。 このうち、子どもたちが愛着をもてるまちをテーマに考えたグループは「公園など子どもや親がが集まれるコミュニケーションの場が必要だ。豊かな自然を大切にするためには子ども達に林業や里山に興味をもってもらえる学習も大切ではないか」と発表していました。 他に、農産物の安心安全をPRする情報発信や自然環境をいかした外国人誘致などの提案が出されていました。 伊那市では26日だされた意見を今後策定する次期総合計画に反映したいとしています。

-

伊那谷の手しごと展

上伊那や山梨県の工芸作家5人の作品展「伊那谷の手しごと展」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、木工やキルト、編み物など、上伊那や山梨県5人の作家の作品が展示されています。 伊那谷の手しごと展は、春と秋の年2回開かれていて、作品は購入することができます。 このうち、伊那市ますみヶ丘の三沢廣光さんは、木目の美しさにこだわっていて、木で作ったボールペンや器、置物などを展示しています。 10年ほど前から趣味ではじめ、現在では工房を構えています。 どんぐりをかたどったコマもあります。 伊那谷の手仕事展は29日(水)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

箕輪町で長野県立歴史館出前講座 「伊那県」の歴史学ぶ

長野県立歴史館の出前講座が、箕輪町地域交流センターで25日に開かれ幕末から明治初期にあった伊那県の歴史を学びました。 県立歴史館学芸部長の青木隆幸さんが講師を務め伊那県の歴史について話しました。 伊那県は飯島町に県庁を置き管轄地域は現在の長野県の広い範囲に及んでいました。 青木さんは明治3年に県民ぐるみの大きな不正とされた「伊那県商社事件」を紹介しました。 当時多く流通していたにせ金の回収に乗り出した政府は、にせ金100両に対し本物の金30両と交換するよう県に命じました。 しかし伊那県はこれに背き民衆のためにと、にせ金100両を本物の100両と交換し、その資金調達のため「伊那県商社」の設立に動きだします。 しかしうまく資金が調達できなかったため政府が禁止しているにも関わらずオランダの商人から借金をし、その返済に税金を流用したというものです。 なぜ伊那県がこのような政策に走ってしまったのかについて青木さんは「民衆を救うためという強烈な自負が背景にあり、そこに伊那県の栄光と悲惨があった」と話していました。 講座は県立歴史館の出前講座として開かれたもので、箕輪町で開かれるのは去年に続き2回目となります。

-

県の手話講座 伊那市で今年度最後の講座

手話を身近に感じてもらい聴覚障がいへの理解を深めてもらおうと県が開いている手話講座の今年度最後の講座が、伊那市福祉まちづくりセンターで25日に開かれました。 講師は上伊那聴覚障害者協会会長で箕輪町沢の江口功さんがつとめ、簡単な会話や挨拶を学びました。 講座は、去年3月に長野県手話言語条例が施行された事から県内10圏域ごとに開かれていて今年で2年目になります。 今年度は8月から同じ内容の講座が4回開かれました。この日参加した2人を含め上伊那地域では50人が受講し、福祉関係の仕事に進みたい高校生や生涯学習として学びたいというシニア世代などが参加したという事です。 県では「手話も言語のひとつとしてより多くの人に身近に感じてもらいたい」と話していました。

-

ドライフラワーなどのアレンジメント作品展

クリスマスや正月にちなんだフラワーアレンジメントの作品展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、ドライフラワーなどを使った作品およそ200点が展示されています。 作品は、伊那市美篶の保科容子さんと、西春近の飯塚智子さんが作ったものです。 二人は、20年ほど前から趣味ではじめ、作品展はこれで8回目です。 今回は、リースなどクリスマス用の作品のほか、正月用の和風のものも展示されています。 飯塚さんは「特別な日だけではなく、日々の生活に花を取り入れて楽しんでほしい」と話していました。 この作品展は、29日(水)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

南箕輪村で定住対策 DIY講座

南箕輪村の定住対策として、初めてのDIY講座が、北殿の空き家で25日開かれました。 講座には、村内を中心に5人が参加し、アカマツ材で棚を作りました。 指導したのは南箕輪村に工房があるこうあ木工舎の職人2人です。 会場は、南箕輪村が所有する北殿の空き家で、今年4月から職員が改修や装飾を行ってきました。 講座は、DIYで今住んでいる家に愛着を持ってもらい定住につなげようと、南箕輪村が初めて企画しました。 参加者は、自分で作った設計図に沿って、木材をのこぎりで切っていました。 南箕輪村では、7月に移住定住促進計画を策定しました。 計画によると、大学進学で首都圏に出た若者が上伊那地域に戻って来る割合はおよそ30%にとどまっていることから、今後3年間で村への愛着を高める教育や、将来の空き家発生を予防する取り組みを進めるとしています。 DIY講座は全6回の予定で、で今後は、空き家のリフォームや子育て向けの講座も開かれる予定です。

-

11th INA JAZZ FESTIVAL

地元のアマチュアや全国で活動するプロのバンドが出演するジャズフェスティバルが23日に、伊那市のいなっせで開かれました。 伊那市のアマチュアグループ「伊那ウィンドジャズオーケストラ」は、「ルパン三世のテーマ」を皮切りに、7曲を披露しました。 また、伊那中学校吹奏楽部が「SingSingSing」を演奏すると、会場からは手拍子が送られていました。 今年で11回目を迎えるジャズフェスティバルには、地元のアマチュアをはじめ全国で活動するプロのバンドなど、4団体が参加して演奏を披露しました。

-

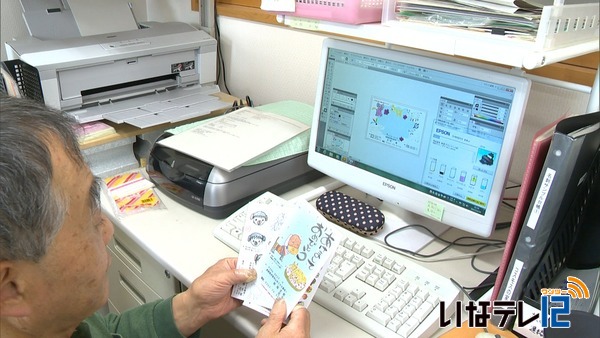

就労支援で年賀状デザイン

上伊那の障がい者就労センターの利用者が描いた絵をもとにデザインした年賀状の受付が始まっています。 伊那市の輪っこはうす・コスモスの家では24日、受注があった年賀状の印刷作業が行われていました。 この取り組みは利用者の工賃アップを目的に平成20年度から行われているものです。 上伊那の10の施設が共同で行っていて来年の干支、戌をデザインした11種類の年賀状が用意されました。 去年は約6,000枚の受注がありハガキ代を除く印刷代として22万円ほどの売り上げがあったということです。 ただここ数年は年賀状の需要の減少などから売上は横ばいの状態が続いているということです。 輪っこはうす・コスモスの家ではほかの施設と情報交換することで工賃アップに向けた新たな取り組みも考えていきたいとしています。 年賀状の申込は輪っこはうす・コスモスの家など10の施設で来月22日まで受け付けていて印刷代は50枚までが1枚50円、51枚以上は40円となっています。

-

みのわギネス2017 8つの新記録

子どもからお年寄りまで多くの人が参加できる種目で箕輪町のナンバー1に挑戦する「みのわギネス2017」が23日、藤ヶ丘体育館で行われました。 ボールを遠くに蹴る競技や、紙飛行機の滞空時間を競うものなど、6種目が行われました。 このうちソフトバレーボールを蹴り、どれだけ遠くに飛ばせるかを競う競技には15人程が参加しました。 中学校女子の部では、小林愛(まなみ)さんが記録を4メートル80センチ更新する20メートル3センチでみのわギネス登録となりました。 みのわギネスは、幅広い年齢層の参加者が同じ競技で記録に挑戦することで地域の輪を広げてもらおうと、住民有志でつくるみのわTMOネットワークが毎年行っています。

-

伊那谷の魅力 発信隊 アップルパイづくり

伊那青年会議所は、子ども達に自分たちの住む地域の魅力を知ってもらおうと23日、りんごの収穫体験やアップルパイづくりを行いました。 この日は、伊那市、箕輪町、南箕輪村の小学生およそ30人が、自分たちで採ってきたりんごを使ってアップルパイづくりをしました。 子ども達は、煮詰めて柔らかくしたりんごを、パイ生地に乗せて包み、フォークを使って隙間を閉じていました。 自分たちの住む地域の魅力を発信できる子ども達を育てていこうと、伊那青年会議所が50周年記念事業として企画しました。 参加した小学生は24日、東京都新宿区で「伊那谷子どもマルシェ」と題して地元の農産物を販売する予定です。 伊那青年会議所では「自分たちが当たり前に食べているものが、東京ではブランド品として食べられているということを知ってもらい、地域の魅力を認識してもらいたい」と話していました。

-

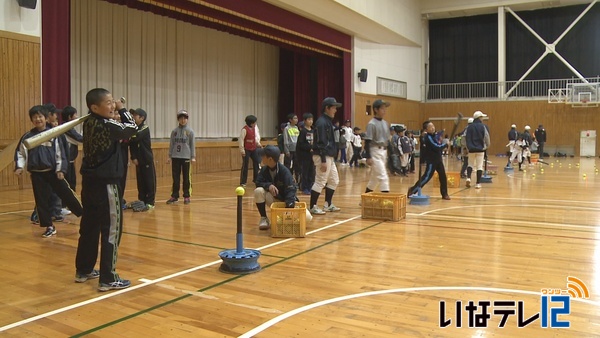

底辺拡大へ 野球あそび大会

上伊那地域の野球を盛り上げようと活動する「上伊那ベースボールサミット実行委員会」は、野球に興味のある小学生を対象にした「野球あそび大会」を23日に開きました。 グローブがなくても参加できるよう、ゴムボールやテニスボールを使って行われました。 バットを使ったあそびでは、未経験者でもボールに当てて、遠くに飛ばすことの楽しさが体験できるよう、ティーの上にテニスボールを置いてバッティングを体験していました。 実行委員会では、野球人口の底辺拡大を目的に「野球あそび」を開催していて、およそ70人の小学生が参加しました。 実行委員会では、26日には高校生による中学生への技術指導と小学生と中学生の野球交流、来月2日には指導者を対象にした指導方法などの講義を開催する予定です。

-

アセアン加盟国との交流事業で高遠中学校を訪問

東南アジアの10か国でつくるアセアン加盟国との交流事業の一環で、シンガポールなどの中学生が22日に伊那市の高遠中学校を訪れ3年生と一緒に和太鼓を演奏して交流しました。 高遠中学校を訪れたのは、シンガポール、マレーシア、ラオス人民民主共和国の中学1年生から3年生18人です。 この日は、高遠中3年生の太鼓の演奏を聴いたあと、一緒に演奏を体験しました。 独立行政法人国立青少年教育振興機構などがアセアン諸国との交流事業として毎年日本に中学生を招待していて、高遠中学校への訪問は4年目になります。 高遠中学校では、この交流会にむけて実行委員会をつくり歓迎会などの企画を自分たちで考えてきたという事です。 一行は、28日まで日本に滞在し24日には高遠町の歴史や文化を学ぶ散策を行ったという事です。

-

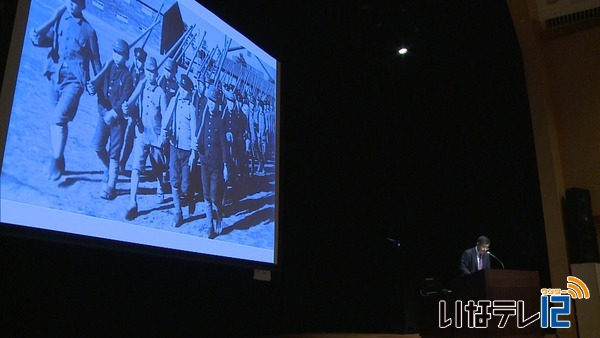

県シニア大学伊那学部 満蒙開拓の歴史を学ぶ

戦前から戦時中にかけ、国策の為現在の中国東北部旧満州に農業移民した「満蒙開拓の歴史」について学ぶ講座が、24日伊那市のいなっせで開かれました。 これは長野県シニア大学伊那学部の公開講座として開かれ、講師は下伊那郡阿智村にある満蒙開拓平和記念館の寺沢秀文副館長がつとめました。 寺沢さんによりますと、日本からは27万人が農業移民として満州にわたり、全国の中でも長野県が最も多い3万3千人を送り込んだという事です。 終戦を迎えると、ソ連軍や現地の中国人から襲われ、多くの人が命を落とし、上伊那から満州に渡った人のうちおよそ1千2百人が日本に帰ってこれなかったという事です。 寺沢さんは、「満蒙開拓を国策として支持してきた歴史を総括し、二度と繰り返さないよう、語り継いでいく事が大切です」と話していました。

-

沢保育園 園舎とお別れ会

来月に新しい園舎が完成する箕輪町の沢保育園で、現在の旧園舎に感謝するお別れ会が24日開かれました。 お別れ会には、日頃お世話になっている地域の民生委員や読育ボランティアを招き、一緒に現在の園舎に感謝しようと企画されました。 会では、未満児から年長までの発表や、園舎の歴史を振り返る写真などを見ました。 沢保育園は、昭和50年に現在の場所に移転、建設されました。 開園から40年以上たち老朽化してきた事や、未満児など保育サービスの充実を図ろうと、隣に新しい園舎が建設され来月1日に開園する予定です。 現在の旧園舎は、来月6日から8日の午前9時から正午まで一般公開される予定です。

-

ポーラ☆スター新体操 練習の成果を披露

伊那市と塩尻市に教室があるポーラ☆スターの新体操発表会が23日、伊那市民体育館メインアリーナで開かれました。 伊那教室は26回目、塩尻教室は24回目の発表会で約110人が日頃の練習の成果を発表しました。 ポーラスターは平成3年に設立され保育園児から高校生までがレッスンを受けています。 開設以来多くの選手が全国クラスの試合に出場し実績を残しています。 橋爪みすず代表は「子どもたちの成長は1年ごとめざましいものがあり大きく前進したことが感じられる。」と話していました。

-

VC長野トライデンツの選手と大縄跳び大会

南箕輪村を拠点に活動する男子バレーボールチーム、VC長野トライデンツの選手と一緒に大縄跳びを楽しむ大会が、18日に村商工会館で開かれました。 村商工会青年部企画の秋祭りに合わせて開かれた大会で、村内を中心に伊那市や箕輪町から小中学生の13チームが出場しました。 大縄をVC長野の選手が回し、6人1組で飛んだ回数を競います。 大会は、青年部秋祭りの目玉企画として去年初めて企画され今年で2回目となります。 子ども達は選手の掛け声に合わせて飛んでいました。 青年部の立石敏部長は「今年も大勢の人に参加してもらえた。今後はもっと大きなイベントにしていきたい」と話していました。

-

まっくんバス 来年4月目途に75歳以上の高齢者を無料へ

南箕輪村は村内循環バス「まっくんバス」の運賃について来年4月から75歳以上の高齢者を無料とする方針です。 22日に開かれた南箕輪村地域公共交通会議で案が示され了承されました。 南箕輪村は、来年4月から75歳以上の高齢者についてまっくんバスの運賃を無料にする方針です。 近隣市町村では、すでに箕輪町がこの取り組みを行っています。 村では、今年4月から自動車運転免許証の自主返納者に対して、運賃を半額の100円にするなどして利便性の向上を図ってきました。 高齢者の運賃無料化は、さらに利便性の向上を図るもので、利用者から無料化への要望が多く寄せられていたという事です。 これに伴い、運行経費の削減策として、南コースの最終便と南原・沢尻コースの最終便をなくし減便する案が示されました。 高齢者の無料化と減便については来年1月を目途に運輸局へ変更案を提出し、来年4月1日からの実施を目指すということです。

-

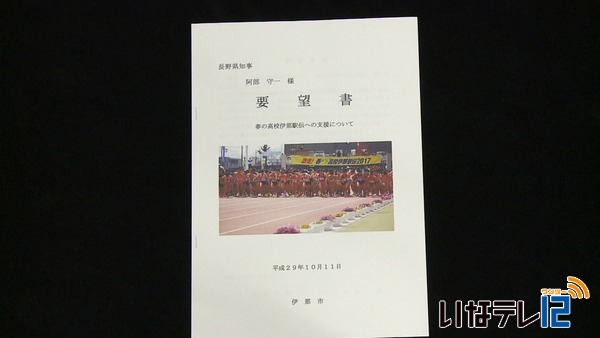

春の高校伊那駅伝 県が主催団体に

毎年3月に伊那市で開催されている春の高校伊那駅伝の主催団体に新たに長野県が加わることが分かりました。 これは21日伊那市で開かれた春の高校伊那駅伝幹事会で報告されたものです。 伊那駅伝は伊那市などでつくる実行委員会や県教育委員会などが主催団体となっていて今年は男子が大会40回を迎えました。 全国から男子126チーム、女子51チームが出場し男子のレースが初めてBS放送で全国に生中継されました。 伊那市では伊那駅伝が長野県を全国にPRする大会となってきていることから継続的に開催できるよう県に主催団体に加わるよう要望してきました。 実行委員会によりますとこの件で先月白鳥孝市長が阿部守一知事を訪ねた際、知事が口頭で承諾したということです。 県が主催団体に加わって初となる大会は来年3月18日に伊那市陸上競技場を発着に行われ男子のレースはBSフジで全国中継される予定です。

-

南信発電管理事務所 高遠ダム湖で訓練

高遠ダムを管理する南信発電管理事務所は、油が流出したとの想定で訓練を22日、行いました。 南信発電管理事務所は、水質事故や地震などの災害発生時に迅速に対応できるよう年に一度訓練を行っています。 訓練は、高遠ダム湖の上流で行われ、美和発電所の放水地から油が流出したとの想定で行われました。 職員は、油がダム湖に流れこまないよう、12mのオイルフェンスを使い止めていました。 フェンスで止まった油を職員がオイルマットを投げ入れ、吸いとったものを回収していました。 南信発電管理事務所では「万が一の場合、今回の訓練を活かして迅速に対応したい」と話していました。

-

高遠城址公園で冬支度

22日の伊那地域の最低気温はマイナス4・6度で4日連続の氷点下となりました。 伊那市高遠町の高遠城址公園では、本格的な雪の到来を前に冬支度が行われています。 高遠城址公園では、毎年秋のイベントが終わった11月中旬から来年の花見シーズンに向け作業を行っています。 22日は、公園内などの桜を管理する桜守3人が作業を行っていました。 枯れた枝を払ったり伸びすぎた枝を剪定し、切り口には枝が腐らないよう防腐剤を塗っていました。 高所作業車を使って作業するのはこの時期だけで、車体を動かすにも桜の根を傷めないようにしています。 作業は、雪の重みで枝や幹が傷まないように行われています。 公園内には、およそ1500本の桜があり、雪の重みで折れそうな枝には支柱を建てていました。 枯れて切った桜の木は、薪として利用されているということです。 高遠城址公園での作業は、来月22日まで行われることになっています。

-

はらぺこの園児が鮭を味わう

伊那市の野外保育園、山の遊び舎はらぺこの園児は、新鮮な鮭を使った料理を作り全員で味わいました。 はらぺこの年長園児は、21日に新潟県上越市へ鮭の遡上を見学に行き、その土産で5匹の鮭を買いました。 22日は、園児の保護者が鮭をさばき、玉ねぎやキャベツなどの野菜を鉄板で炒め味噌で味付けをするちゃんちゃん焼きやいくら丼などをつくり全員で味わいました

-

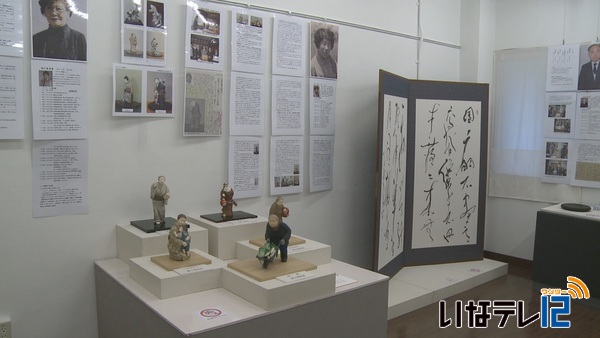

「伊那谷の生んだ芸術家たち」

上伊那教育会が所蔵する上伊那ゆかりの先人の作品展「伊那谷の生んだ芸術家たち」が伊那市創造館で開かれています。 会場には、8人の作品22点が展示されています。 上伊那教育会郷土研究部美術委員会では、毎年教育会が所蔵する作品を展示していて、今年は「工芸」がテーマです。 1954年に63歳で亡くなった辰野町出身の陶芸家 大森光彦さんの作品は5点が展示されています。 大森さんは鮮やかな赤色をした「鶏血焼」の作品が特徴です。 鶏血焼は鉄や金を調合した釉薬を使用していて、焼き加減で色が変化するため、高い技術が必要だということです。 こちらは、1990年に65歳で亡くなった伊那市坂下の人形作家 原 淑子さんの作品です。 桐の木を削り生麩をつけて制作したものです。 また、2000年に60歳で亡くなった箕輪町出身の染色工芸作家小林一博さんの作品も展示されています。 蝋を溶かして模様を描く「ろうけつ染め」の技法が使われています。 この展示会は、12月3日まで伊那市創造館で開かれています。

-

信大生が育てたシクラメン 販売開始

信州大学農学部の学生が育てたシクラメンの販売が、21日から始まりました。 南箕輪村の信大農学部のキャンパス内にある生産品販売所でシクラメンの販売が始まりました。 授業の一環で、植物資源科学コースの2年生が育てているもので、販売は30年以上続いています。 白やピンク、赤など、全部で21品種、およそ1800鉢を栽培しています。 若い葉や枯れた部分を摘み取り、鉢の中心に光を当てて、花の見栄えが良くなるように学生が手入れをしてきたということです。 ある学生は「葉の並びを組み替えるなど大変な作業が多く、花をつくる大変さを感じた。手入れをして長く楽しんでもらいたい」と話していました。 信大農学部のシクラメンは、生産品販売所で、1鉢1,200円で販売されています。

1111/(火)