-

西駒山草会 山野草展示会

伊那市内の山野草愛好家でつくる、西駒山草会の山野草展示会が10日と11日の二日間、南箕輪村の南原コミュニティセンターで開かれています。 会場には、アツモリソウやユキザサなど80種類、およそ350鉢の山野草が並んでいます。 そのうちのほとんどに突然変異で現れる白いまだら模様の「斑(ふ)」が入っています。 山などで採取したものを交配させ、育て、増やしてきたということです。 こちらは、斑入りのヤマシャクヤクです。 白い花とまだら模様の葉を同時に楽しむことができます。 会場では、苗の販売も行われていて、斑入りのものも買うことができます。 西駒山草会の山野草展示会は、11日まで南箕輪村の南原コミュニティセンターで開かれています。

-

桜守佐野藤右衛門さんのトークイベント

京都府在住で親子三代にわたる桜守佐野藤右衛門さんのトークイベントが10日、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれました。 会場には多くの人が訪れ、立ち見がでるほどでした。 イベントは、先月5日から開かれている佐野さんの展示会に合わせて企画されたものです。 佐野家は、祖父、父と3代にわたる桜守で、藤右衛門さんは桜保全のために全国から収集した珍しい品種の桜を育てています。 桜に関する美術品のコレクターでもあり、会場には佐野さんが所蔵する掛け軸や漆工芸品など78点が並べられています。 現代社会を桜に例えながら話すなど、佐野さんのユーモア溢れる話術に会場からは笑いがおきていました。 トークイベントでは、京都祇園の舞妓や芸妓による舞踊が披露され、会場を華やかに演出しました。 信州高遠美術館によりますと、花見シーズンを中心に4月5日からきのうまでに5,651人が訪れたということです。 展示会は、引き続き25日日曜日まで開かれています。

-

芝平石灰岩採掘場跡の環境整備

昭和50年代に集団移住した伊那市高遠町芝平の元住民でつくる「芝平会」は、4日、伊那谷遺産に今年3月に追加登録された「芝平石灰岩採掘場跡」の環境整備作業を行いました。 この日は、芝平会のメンバー16人が参加し、立木の伐採を行いました。 ここは、かつて土壌改良のための肥料となる石灰岩が豊富に産出されました。 盛んに採掘が行われていたのは幕末から明治37年までの間で、昭和20年頃まで続いていたということです。 採掘場跡では、石灰岩の露頭が確認できます。 その周辺には、切り崩した石灰石を運ぶために敷かれたトロッコの道、焼いて粉状の石灰にするための窯の跡などがあります。 窯の周辺には、石灰石がまだ残されていました。 伊那谷遺産は、天竜川上流河川事務所などが取り組むプロジェクトで、土木、暮らし、自然にまつわる先人たちの足跡を残していこうと、これまで98件が登録されています。 子どもの頃、採掘場での作業を見たことのある北原厚さんは、採掘場と共に伊那谷遺産に登録された「芝平集落」の800年の歴史と、採掘作業に携わってきた先人へ、思いをはせていました。 芝平会では、今後、年に1回程度整備作業をする計画で、歴史の勉強をするために子ども達にも見に来て欲しいと話していました。

-

箕輪町長選挙日程決まる

任期満了に伴う箕輪町長選挙は、11月11日告示、16日投票の日程で行われることが9日決まりました。 9日箕輪町役場で開かれた選挙管理委員会で決定されました。 任期満了に伴い実施される箕輪町長選挙は、11月11日告示、16日投票です。 3期目の平澤豊満町長は、就任当時今期を平澤町政の集大成と位置づけています。 5月1日現在の有権者数は、男性9,787人、女性9,989人の19,776人です。

-

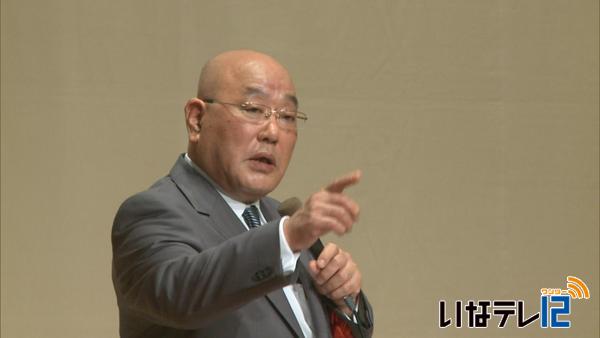

飯島勲内閣参与が伊那で講演

2月に伊那市のふるさと大使に委嘱された内閣参与の飯島勲さんの就任記念講演会が9日伊那文化会館で開かれました。 辰野町出身の飯島さんは、父親が伊那市東春近出身です。 小泉内閣首席総理秘書官をつとめ、現在は、安倍内閣参与です。 飯島さんは、内政、外交問題について幅広く触れました。 上伊那地域については、少子高齢化によりエネルギーや財政危機などさまざまな問題が持ち上がるだろうと前置きし、「各市町村単独では難しくなる事業もあるが、合併でなく政策により連携していくことが生き残る道だ」と話しました。 会場には、小ホールが満員となる400人の市民や自治体関係者が訪れ、内閣の中枢にいる人でなければ知りえない政治の裏話や考えについて耳を傾けていました。

-

伊那産赤松炭 ブランド展開

伊那産のアカマツの炭を原料にしたダイエットサプリメントが4月から販売されています。 そのアカマツの炭は、伊那赤松妙炭としてブランド展開しています。 サプリメントの原料となる伊那赤松妙炭。 箕輪町にある伊那炭化研究所で生産されています。 代表の井上芳樹さん。 良質な炭づくりにこだわっています。 炭の原料は、伊那産の赤松で、間伐材を有効活用しています。 燃料用の炭は、ナラや樫など硬い木を使用しますが、食用の炭は、赤松や唐松など柔らかい木が適しています。 やわらかいぶん、密度が低く、汚れを取り込む面積が多くなります。 マツクイムシ被害の拡大で大量に排出される赤松の有効活用も考えました。 この炭に目をつけたのが、横浜のサプリメント販売会社で中央アルプスビジネスフェアがきっかけでした。 アルプス、ゼロ磁場、長寿の伊那をブランド化して、伊那赤松妙炭として売り出しました。 無数にあいている炭の穴に有害物質やガスなどの不要物を吸着させる効果があるとしています。 サプリメントには、4割の炭が使われていて、90粒入りで3,600円です。 インターネットの直販サイトで販売されています。 5月下旬には、伊那赤松妙炭を使った炭茶の販売も計画されています。

-

平成26年度1回目 ふるさと就職説明会

来春大学や短大等を卒業する学生を対象にしたふるさと就職面接会が9日、伊那市のいなっせで開かれました。 面接会は、伊那職業安定協会などが毎年開いているもので、この日は今年度1回目です。 9日は、去年より3社多い上伊那の企業49社が参加しました。 参加した学生は、男性51人女性32人の合わせて83人で、去年と比べて21人減少しました。 学生は、メモを取るなどして真剣に話を聞いていました。 ハローワーク伊那では学生の参加数が減少したことについて「なるべく多くの学生に参加してもらい、地元企業に就職してもらえるように支援していきたい」と話していました。 次回のふるさと就職面接会は、8月22日(金)に開かれます。

-

信州みのわ山野草クラブ 第22回春の山野草展示会

信州みのわ山野草クラブの「第22回春の山野草展示会」が10日から、箕輪町の木下公民館で開かれます。 9日は、会員があすから始まる展示会に向けて準備を行いました。 会場には、およそ200点の作品が並んでいます。 今回は、ユリ科のものや、根がエビの形に似ているエビネなどが多く並んでいるということです。 会では、数種類の山野草を1つの鉢にまとめる「寄せ植え」を主体にしていて、今回も寄せ植えの作品が多く、楽しめるということです。 展示会では、会員が持ち寄った余剰苗の販売や、抽選で苗のプレゼントも行われます。 信州みのわ山野草クラブの第22回春の山野草展示会は、10日(土)と11日(日)の2日間、箕輪町の木下公民館で開かれます。 時間は午前9時からで、入場は無料です。

-

特殊詐欺被害を未然に防ぎ八十二銀行伊那支店に感謝状

使った覚えのないインターネットのサイトから架空の使用料を請求される特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、伊那警察署から八十二銀行伊那支店に感謝状が贈られました。 8日、伊那警察署の小山満彦署長から、八十二銀行伊那支店の酒井光一支店長に感謝状が手渡されました。 4月4日、銀行を訪れた女性が、現金18万円を2回に分け振り込もうとしている事を不審に思った窓口の行員が上司に相談して警察に連絡したところ、詐欺だとわかり被害を未然に防ぎました。 2回に分けて振り込もうとした事、振込先がカタカナ表記のみだった事で、行員が詐欺を疑ったということです。 この女性の60代の夫の元に、使った覚えのないインターネットのサイトから、架空の使用料の請求があったということです。 酒井支店長は、「これからも一人一人の意識を改めて未然防止を徹底していきたい」と話していました。 今年、伊那警察署管内で発生した特殊詐欺被害は5件で、被害額は約1,700万円となっています。

-

母の日のカーネーション 出荷追い込み

11日の母の日を前に、南箕輪村田畑のカーネーション生産組合・清花園では、出荷作業が追いこみを迎えていました。 母の日を前に最後の出荷日となった8日。 ハウスでは、加藤 忠一さん・久江さん夫妻が、ラッパ状に蕾が開いたものを選んで、花を切り取る作業を行っていました。 母の日に間に合わせるため、今朝は朝5時から作業を行いました。 8日切った花は、千本ほどだということです。

-

満光寺で1ヶ月遅れの花祭り

お釈迦様が生まれたとされる4月8日から1ヶ月遅れの8日、誕生を祝う花祭りが、伊那市高遠町の満光寺で行なわれました。 この花祭りは、高遠町と長谷にある26のお寺で組織する東部仏教会が毎年開いています。 高遠第1・第4、長谷保育園の園児も花祭りに参加し、お釈迦様に手をあわせていました。

-

伊那市広報番組 い~なチャンネル 全国2位

伊那市の広報番組「い~なチャンネル」が、全国広報コンクールで、2位にあたる「読売新聞社賞」を受賞しました。 番組は、伊那中学校がローメンでギネスに挑戦した取り組みを紹介したもので、去年11月16日から1週間放送しました。 県のコンクールで最優秀賞を受賞し、全国広報コンクールに推薦され、特選に次ぐ、一席「読売新聞社賞」を受賞しました。 い~なチャンネルは伊那市役所秘書広報課の浦野 真由美さんが担当していて、制作を請け負う伊那ケーブルテレビが、撮影・編集している市の広報番組です。 読売新聞社賞は、地域のニュースや人物を積極的に取り上げ、住民の目線を生かした編集が特に優れている作品に贈られる賞だということです。 伊那市の広報番組「い~なチャンネル」は、土曜日の午後7時更新で、1週間に10回放送されています。 なお授賞式は、6月6日に静岡県で行なわれる予定です。

-

南ア・ジオパークの鳥瞰図 伊那市に寄贈

北海道に本社を置く北海道地図㈱は、南アルプスジオパークの認知度アップや地域振興に役立ててもらいたいと南アの3D鳥瞰図を、8日、伊那市に寄贈しました。 8日は、北海道地図㈱の小林 毅一専務らが、伊那市役所を訪れ、南アの鳥瞰図を白鳥 孝市長に寄贈しました。 寄贈されたのは、タペストリー2枚とポスターです。 地図は、伊那市世界自然遺産推進室と南アジオパーク協議会が、北海道地図の協力を得て制作しました。 黄色に囲まれた部分がジオパークです。 地図では、標高を1.5倍に強調して山々を3D化していて、中央構造線が、南アルプスをどのように貫いているかなどがはっきりとわかります。 こちらが、遠州灘付近の上空4万3千mから30度の角度で眺めた鳥瞰図です。 富士山や日本海と、南アルプスの位置関係などが分かります。 こちらは、静岡県掛川市の上空5万3千mから45度の角度で南アルプスを中心とする狭い地域を鳥瞰した地図です。 伊那市では、6月下旬まで、タペストリーとポスターを伊那市役所市民ホールで展示します。 また、24日の南ア国立公園指定50周年記念式典や、9月に予定されている日本ジオパーク南アルプス大会でも活用していくということです。 なお、ポスターは、1枚1,100円で、伊那市創造館などで販売されています。

-

台殿区で公民館の完成祝賀会

合併20周年を迎えた、伊那市高遠町の台殿区で公民館の完成祝賀会が6日開かれました。 祝賀会には、区民およそ150人が参加し公民館の完成を祝いました。 高遠町藤沢の台区と高遠町長藤の殿垣外区が平成6年に合併して台殿区となりました。 昭和から平成にかけて、殿垣外区の世帯数が減少し、山林などの維持管理が難しくなり、台区へ合併を申し入れたものです。 これを受けて台区では合併検討委員会を立ち上げ検討し、平成6年に住民の同意のもと、合併が成立しました。 これにより、台区の台と、殿垣外区の殿をとって、台殿区となりおよそ80戸の集落となったということです。 台殿区の向山真区長は「若干人口は減少してはいるが、完成した公民館を拠点に地区の伝統と文化を後世へ受け継いで行きたい」と話していました。

-

唐木さちさん 高遠美術館で花入れ

伊那市の花人、唐木さちさんが、25日まで信州高遠美術館で開催している小松華功さんの陶芸展の陶器に花入れを行ないました。 小松さんの桜をモチーフにした陶器に、唐木さんが季節の花を生けました。 唐木さんは、自宅で育てている山野草や花を使った生け花で、雑誌への連載や、東京で展示会を開くなど活躍しています。 陶器の展示会で、花を生け、展示を華やかにして欲しいと依頼されることも多くあり、以前に小松さんの個展でも、花を生けています。 高遠美術館で唐木さんの展示会が開かれるのは、これが6回目です。 ゴールデンウィーク中に、桜が終わった城址公園を訪れた人をもてなそうというものです。 同時に開かれている、京都在住の桜守・佐野 藤右衛門さんのコレクションを見た人たちに、花でほっと一息ついてもらいたいと、構成を工夫したということです。 唐木さんの生け花の展示は6日で終了しましたが、10日に開かれる佐野さんのトークイベントに合わせて花を生けなおすということです。

-

高烏谷山区民ハイキング

伊那市の富県区民がハイキングと交流を楽しむ高烏谷山区民ハイキングが、3日に行われました。 朝8時ごろ、各地区を出発し地区ごとに登山した区民らは、10時30分に高烏谷山山頂のつが平に集まりました。 つが平では、富県地区内にある2つの小学校、富県小学校と新山小学校の交流などが行われました。 それぞれ、学校での取り組みを発表し校歌を歌いました。 この高烏谷山区民ハイキングは、区民の交流を図ろうと毎年行われていて、今回で47回目になります。 区民以外からの参加も増えていてこの日は522人が高烏谷に登りました。 富県公民館の北原和俊館長は「富県全域の区民が一堂に会する機会は少なくなっているがハイキングを通して親交を深めて欲しい」と話していました。 式展では、区民全員で伊那市の歌を歌いました。

-

信州みのわ花街道まつり

箕輪町西部地域の景観とハナモモなど春の花を楽しむ、第4回花街道まつりが、3日に開かれました。 3日は、参加者やスタッフなど300人ほどが集まり、箕輪町の上古田公民館を出発しました。 平成19年に設立された信州みのわ花街道推進協議会が、県道与地辰野線の沿線に、ハナモモやあんず、スイセンなどを植えてきました。 花と西部地域の景観を楽しんでもらいたいと、協議会が毎年開いています。 春の陽気の中で、参加者達は、それぞれ思い思いのルートを選んで、ウォーキングを楽しんでいました。 信州みのわ花街道は、国土交通省の日本風景街道に登録されています。 日本風景街道は、景観や自然、文化などの地域資源を活かし、地域の活性化、観光振興につなげようと認定が行われています。

-

原発と憲法について考える 憲法記念日の集い

憲法記念日の3日、原発と憲法について考える講演会が、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 会場には上伊那から300人ほどが集まりました。 憲法記念日の集いは毎年開かれていて、一昨年から福島原発に関する講演会が開かれています。 今回は、福島大学の元学長で名誉教授の吉原 泰助さんが講演しました。 吉原さんは、「福島では放射能が日常化しているのが現状。原発と人間は共存できるものではない。福島では平和に生きるという生存権が侵害されている」と訴えていました。 主催した原発と憲法を考える集い実行委員会の竹入弘元委員長は「画期的な憲法ができて67年になるが、日本の現状を踏まえ将来を考えると大丈夫だろうかと思う。エネルギー政策から、いかにあるべきかしっかりと考えたい」と話していました。

-

南アルプス ニホンジカ捕獲数 500頭増

昨年度、南アルプスで捕獲されたニホンジカの頭数は1,771頭と、平成24年度よりおよそ500頭増えていることがわかりました。 南信森林管理署の発表によりますと、昨年度捕獲したニホンジカの頭数は、南アルプスで、前年度より494頭多い1,771頭、八ヶ岳では1,061頭、霧ヶ峰では609頭で、合計で3,441頭と、前年度に比べ1,015頭増えています。 捕獲は、国有林職員と、南アルプス食害対策協議会が委託した猟友会などにより行われました。 南信森林管理署によりますと、捕獲頭数が増えた理由について、くくり罠の貸し出しや猟友会による捕獲が積極的に行われたことを要因に挙げています。 また、昨年度初めて中央アルプス地域の高山帯でニホンジカが確認されたことから、今年度は中央アルプスでの捕獲を強化していきたいとしています。

-

電気機関車 公開

箕輪町郷土博物館は、5日博物館前に展示している電気機関車の内部を公開し、訪れた子ども達が運転士気分を味わっていました 電気機関車「ED19」は、昭和35年に飯田線に導入され、引退するまでのおよそ15年間活躍しその後、郷土博物館前に展示されています。 子ども達は運転席に座ると国鉄OBなどでつくる電気機関車保存会のメンバーから運転の仕方を聞き、母親らは子供達の様子を写真に撮ったりしていました。 館内では、博物館オリジナルのED19のペーパークラフト作りや鉄道模型の運転体験コーナーが設けられ、訪れた親子づれは鉄道の魅力の一端に触れていました。

-

小沢 花公園 芝桜が見頃

伊那市小沢の大型農道沿いにある、花の公園の芝桜が見ごろを迎えています。 広さ30アールの公園には、赤や白、ピンクなど色とりどりの芝桜が植えられ見ごろとなっています。 公園には実際の富士山の1,000分の1サイズで作った名物の花富士をはじめ、天竜川などが描かれています。 この公園は、伊那市小沢の住民有志による小沢花の会が管理していて、県内外から多くの観光客が訪れています。 花富士は現在、日当たりの良い南側が満開となっていて、北側は今週末くらいに満開になるということです。

-

保育園児が桜の苗木を植樹

伊那市の竜西保育園と竜南保育園の園児が7日、春日公園で桜の植樹を行いました。 伊那市西町の住民有志でつくる、ルネッサンス西町の会は、春日公園をより地域から愛される公園にしようと、毎年植樹を行っていて、今年で10年になります。 この日は竜西保育園34人、竜南保育園21人の年長園児が、会のメンバーと、ソメイヨシノの苗木5本を植樹しました。 植えられたソメイヨシノは5年生の苗木で、ちょうど園児たちの年と同じだということです。 ルネッサンス西町の会では、これまでの10年間で今回も含め55本の桜を植樹しています。

-

子どもたちがカットやシャンプーを体験

子どもたちがヘアーアレンジやシャンプー、ネイルアートなどを体験するイベントが6日、箕輪町の美容室で開かれました。 このイベントは、子どもたちに美容師の仕事に触れてもらおうと松島美容室が毎年開いているものです。 イベントには小学生以下の140人の子どもたちとその保護者が訪れカットやシャンプーなどを体験しました。 イベントでは、ネイルアートのコーナーもあり、子どもたちが爪に柄のついたシールを貼ってもらい喜んでいました。 自分の髪の毛をプロの美容師に整えてもらう、ヘアーアレンジコーナーでは、カーラーを巻いたり、髪の毛をアップしたりしてもらい、可愛らしく変身していました。 この日は松島美容室のスタッフおよそ40人が子供たちにプロの技を手ほどきしていました。

-

第13回INA-CUP 箕輪中 準優勝

箕輪中学校のサッカー部は伊那市で開かれた「中学生サッカーINA-CUP」で決勝に進出しましたが東京のチームに2対1で敗れ惜しくも優勝を逃しました。 大会は、上伊那を中心に県内外から34チームが出場し伊那市陸上競技場を主会場に4日に予選のリーグ戦、5日に決勝のトーナメント戦が行われました。 決勝戦は白のユニホーム箕輪中とオレンジのユニホーム東京のクラブチーム FCコンソルテの対戦となりました。 試合は前半、FCコンソルテが先制すると箕輪中はコーナキックから同点に追いつくゴールを挙げ1対1としました。 後半に入ると互いにチャンスは作りますがゴールを決める事ができず試合はこう着状態となりました。 しかし、終了間際にFCコンソルテが箕輪中の隙をつき決勝のゴールを挙げ2対1としました。 試合はそのまま終了し箕輪中学校は惜しくも準優勝におわりました。

-

花の丘公園 八重桜見ごろ

高遠城址公園に次ぐ伊那市高遠町の第二の桜の名所「花の丘公園」の八重桜が見ごろを迎え訪れた人たちが花見を楽しんでいます。 花の丘公園には八重桜など50種類、2千本の桜が植えられています。 時期をずらして咲くため、長い期間花を楽しむことができます。 花は、去年に比べて一週間ほど遅いということで、現在は八重桜の一種で花の色が濃いカンザンと、花の色が淡いイチヨウが見ごろを迎えています。 公園の桜は、旧高遠町時代に各種団体が桜の名所にしようと植樹をして整備をしました。 天候にもよりますが、花は今週いっぱい楽しめるということです。

-

桜シリーズ21 伊那公園の緑の桜 御衣黄

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 最終日の2日は、伊那公園の八重桜御衣黄です。 伊那公園には、緑色の花を咲かせる4本の緑の桜、御衣黄が植えられています。 現在見頃を迎えていて、数日経つと中心の部分が少しずつピンク色に変化するということです。

-

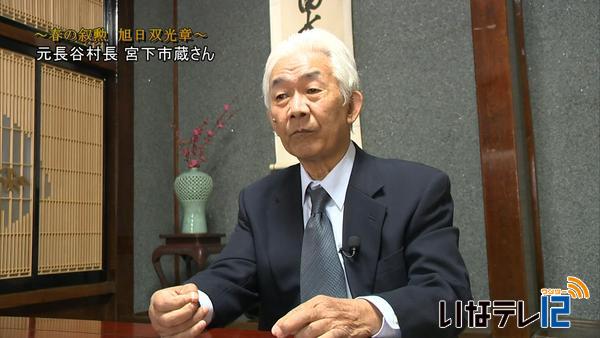

~春の叙勲~ 旭日双光章 宮下市蔵さん

伊那市長谷の宮下市蔵さん、81歳。 旧長谷村の収入役、助役を経て平成7年に村長に就任。 旧伊那市、高遠町との合併を決断し、最後の村長を務めました。 合併後は初代長谷地域自治区長を務め、55年にわたり地方自治に尽力しました。 旧長谷村職員時代には、のちの高齢化社会を見据えて特別養護老人ホーム栃の木荘・現在のサンハート美和を誘致し、初代施設長となりました。 南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の初代救助隊長を15年ほど務め、山を大切にしていました。 宮下さんは、「これからは誇りを持って自分たちの地域づくりをしていくという機運を作り、住民参加の地域づくりをしてもらいたい」と話しています。

-

七五三ファッションショー

写真館 風の丘デュボンタンは、七五三ファッションショーを29日伊那市のベルシャイン伊那店で開きました。 振り袖やドレス、タキシードを着た子どもやその保護者、25人がステージに登場しました。 このイベントは、七五三の衣装やメイクを知ってもらおうと写真館 風の丘デュボンタンが開いたものです。 子どもたちは、華やかな衣装やメイクでポーズを決めていました。 風の丘 デュボンタンでは、「七五三の写真は一生に一度の思い出になる。一年を通じて撮影できるので、気軽に撮影にきてほしい」と話していました。

-

伊那ローメン春まつり

「ローメンで伊那を元気に」をテーマに、伊那ローメン春まつりが2日、伊那市役所駐車場で行われました。 ローメン春まつりでは、スープ風と焼きそば風のローメンが提供されました。 訪れた人たちは、酢やニンニクなどで自分好みに味付けをしていました。 テレビやゲーム機などがあたる宝投げでは、ローメン大使で信州プロレスのグレート無茶さんらがリングの上から当たり券入りのポケットティッシュをまきました。 大勢の人がリングのまわりに集まり、手を伸ばしていました。 ローメン春まつりは、伊那ローメンズクラブが行ったもので、今年で3回目です。 アイドルグループ、パラレルドリームなどのステージもあり、まつりを盛り上げてしました。

-

保科正之生誕403年祭

旧高遠藩主保科正之の生誕403年祭が2日伊那市高遠町の歴史博物館で行われました。 生誕祭は、博物館中庭にある保科正之の石像の前で行われました。 市内のほか保科正之ゆかりの福島県会津若松市や猪苗代町からおよそ60人が参加しました。 生誕祭は、保科正之を顕彰し、大河ドラマ化実現への機運を盛り上げようと毎年行われています。 保科正之は、徳川家3代将軍家光の異母兄弟で、幼少時代を高遠で過ごしました。 旧高遠藩主となったのちに会津藩主や四代将軍家綱の補佐役を務め、名君と呼ばれています。 名君「保科正之の大河ドラマをつくる会」会長代理の酒井茂副市長は、「保科正之の人を大切にする心を広く伝えていきたい」と話していました。

611/(木)