-

上農生徒 雑穀カレーを被災地へ

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、学校で育てた雑穀を使って製品化した「雑穀カレー」を被災地に届けます。

25日は、東日本大震災の被災地、宮城県石巻市と名取市への訪問を前に結団式が行われました。

「雑穀カレー」は、去年から雑穀の活用について取り組んでいる生産環境科の作物班が作ったものです。

カレーには、もちきびやアマランサスなどの雑穀が使われています。

栄養価の高いカレーを被災地に届けたいという思いから、試食会や研究を重ね、先月レトルトカレーとして製品化しました。

販売会での売り上げ全てを今回のカレー代に充て、500食分用意しました。

27日と28日の2日間、作物班7人の他、保護者と教師の合わせて9人で宮城県の石巻北高校と宮城県農業高校を訪問します。

カレーの他に、全校生徒に呼びかけて作った寄せ書きと、試食のイベントの際に集めた義援金4万5,250円と同窓会の募金8万円も届けます。

上農高校では、訪問を通し現地で必要とされている支援や、今後の復興に向け取り組むべき課題について生徒自らが考える機会にしたいと話していました。 -

村が年末の集中滞納整理実施へ

南箕輪村は来月15日から、年末の集中滞納整理に取り組みます。

村の職員でつくる未収金徴収特別対策チーム会議が24日開かれ、滞納整理について協議しました。

平成22年度までの滞納金額は、村民税など税金がおよそ1億8千万円、保育料などの料金を含めるとおよそ2億円です。

年末の集中滞納整理の対象は、平成22年度分と23年度分の税金と料金です。

係長以下の職員62人が2人1組で対象者宅を訪問します。

昨年度実施した集中滞納整理は、対象者93人、滞納額およそ630万円、徴収額はおよそ87万円で、徴収率は13.87%でした。

集中滞納整理は12月15日から来年1月16日までで、対象は去年とほぼ同じ件数を見込んでいます。 -

大芝高原にお菜洗い場 開設

南箕輪村の大芝高原に、冬の風物詩お菜洗い場が、18日から開設しました。

19日には、雨の中朝から2人が野沢菜を洗っていました。

お菜洗い場は、冬の寒い時期に温かいお湯で菜っ葉を洗ってもらおうと毎年開設されています。

大芝高原管理事務所によりますと、今年はまだ気温が高めで、利用者の出足は鈍いということです。

お菜洗いに訪れた女性は「年の暮れが来たなという感じ。この作業が終わらないと年を越せない感じがします」と話していました。

大芝高原お菜洗い場は、来月18日までで、村内在住の人が1時間200円、村外在住の人が600円となっています。

予約制となっていて、管理事務所では早めの予約を呼びかけています。 -

妊娠中の生活やお産について考える集い

妊娠中の生活やお産について考える集いが18日、南箕輪村保健センターで開かれました。

これは、お産に関する疑問や不安を解消してもらおうと、村内で助産院を開設している萩元聡子助産師が開いたものです。

会場には、出産を控えている母親やその家族など10人が参加し、妊娠中の過ごし方や、体の痛みを和らげる方法についての話を聞きました。

萩元さんは「妊娠した時から子育ては始まります。お母さんの感情がお腹の子に伝わるので、リラックスして過ごして下さい」などと話していました。

来年1月に出産を控える母親は「普段、なかなか聞く事ができない話が聞けた。これからのマタニティライフに活かしていきたい」と話していました。 -

信大農学部で冬の花シクラメンの販売開始

冬の花、シクラメンの販売が16日から信州大学農学部で始まりました。

販売されているのは信大農学部食料生産科学科の2年生が実習で栽培したシクラメンです。

今年は26品種、およそ2千鉢を栽培していて、赤や白、ピンクなどのシクラメンが販売所に並んでいます。

安くて長持ちすると評判で、毎年買いに来るという常連客の姿も見られました。

実習で学生の指導にあたっている技術職員の中村篤さんは「学生が丹精込めた花。多くの人に買ってもらえたらうれしい」と話していました。

信州大学農学部のシクラメンは1鉢1200円で、来月25日まで、水曜日と木曜日に販売しています。 -

中学生が模擬議会で質問

南箕輪中学校の生徒が村政について考える模擬議会が15日、南箕輪村役場で開かれました。

模擬議会は行政を身近に感じてもらおう、村議会が開いたものです。

15日は、南箕輪中学校の3年生7人が普段疑問に感じていることや、より良い村づくりを進めるためにはどうすればよいかを唐木一直村長に質問していました。

このうち、山下直志君は、住宅のために田んぼや畑が減少することなど土地利用について質問しました。

唐木村長は「農地法の範囲内で行っていて乱開発はないと思っている。農業委員会を含め検討し、整合性を図って秩序ある発展を目指したい。」と答えました。

また加藤真理子さんは、子どものうちからボランティアに参加するための、啓発について質問しました。

唐木村長は、「啓発は社協と村で常に行っている。ともに助け合う精神が村をつくっていくので、身近なことから手がけてほしい。」と答えました。

模擬議会の終わりに生徒会長の

福澤悠貴君は「村政運営に関心をもつことができた。これから村を担っていく自分たちが村のさらなる発展に役立てるようがんばいりたい。」と決意を語っていました。 -

村入札に最低制限価格制度導入 来年1月から

南箕輪村は来年1月から、入札に最低制限価格制度を導入します。

14日開かれた南箕輪村議会全員協議会で村が説明しました。

最低制限価格制度は、極端な低価格の受注により、工事の品質確保への支障などの弊害が起きないように、最低制限価格を設けて入札を行うものです。

村では、ここ1年半位の間に低価格と思われる入札が出てきているため、制度の導入を決めたということです。

対象は、設計額が130万円以上の土木工事や建築工事と、設計額50万円以上の測量や設計などの業務委託です。

最低制限価格は国の基準を参考に決定し、入札公告時には最低制限価格の有無を公表し、価格については入札後に公表します。

村では来年1月から試行を始め、4月から本格運用したいとしています。

また同日は村議会臨時会が開かれ、7千万円を追加する補正予算案が可決されました。

主な事業は、村内企業の工場用地あっせんに7千万円、消防団の南原屯所新築工事に270万円などとなっています。 -

村長杯少年サッカー大会

第25回南箕輪村長杯少年サッカー大会が3日、南箕輪村の大芝グラウンドで開かれました。

大会は、サッカーレベルの向上や交流の場にしようと、地元、南箕輪FCJr親の会が開いたものです。

参加したのは、県内外の小学6年生までのクラブチーム16チームです。

今年は初めて、県外から山梨県北杜市の2チームも招きました。

大会はトーナメント戦で行われグラウンドでは白熱した試合が繰り広げられていました。

応援に訪れた保護者達は、プレーする子ども達に大きな声援を送っていました。

なでしこ人気の高まりからか参加したチームの中には女の子の姿もあり、懸命にボールを追いかけていました。

大会の結果、優勝は諏訪市の諏訪FCプライマリー。

準優勝が地元、南箕輪FCJr

3位が山梨県のヴァンフォーレ八ヶ岳でした。 -

南箕輪村恩徳寺 イチョウ見ごろ

南箕輪村沢尻の恩徳寺の樹齢400年のイチョウが、黄色く色づき見ごろとなっています。

3日ほど前から色づき始め、現在見ごろとなっています。

朝の冷え込み具合によっては、いっきに葉が落ちるという事で、サラサラと音をたてながら落ちる様子は、雪が降っているように見えるという事です。 -

女川町社協会長らが南箕輪村社協を訪問

南箕輪村社会福祉協議会が今年7月に支援物資を送った、宮城県女川町の社協の会長らが5日、村社協を訪問しました。

この日は、女川町の社協の阿部恵子会長ら3人が村社協を訪問しました。

村社協は今年7月、支援物資として宮城県女川町に絵本やTシャツ、カラーボックスなどを送りました。

送られた絵本は、女川町の図書館に置かれ、子ども達に利用されているということです。

今日は他に、村社協が村内で販売した女川町の蒲鉾の売上、およそ23万円が阿部会長に渡されました。

阿部会長は「私たちのことを少しでも心配し、考えてくれている人たちがいるということがうれしい。遠くてなかなか来れないけど、これからも何らかの形で交流が続いていけば」と話していました。

女川町は、現在仮設住宅の整備が進み、9日には避難所を閉鎖することになっているということです。 -

農村青少年倶楽部会長の白鳥友季子さん 意見発表会で優秀賞

南箕輪村の若手就農者でつくる農村青少年倶楽部会長の白鳥友季子さんは、関東ブロック実績発表会の意見発表の部で、優秀賞となり、全国大会出場の切符を手にしました。

2日は、白鳥さんが南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に優秀賞受賞を報告しました。

発表会は、地域農業の担い手として活動している青年農業者の経営能力の向上と農業技術の研さんの場として開かれているもので、今回は10月28日に千葉県で開かれました。

白鳥さんは、発表会への出場は初めてで、就農したきっかけやこれからの農業経営について自身の想いを語り、この部門の最高賞となる優秀賞に輝き、全国大会出場を決めました。

唐木村長は「全国大会でもこれまでやってきたことの想いを、伝えられるよう頑張ってください」と激励しました。

全国大会は、来年2月下旬に開かれます。 -

学習の成果や研究結果を発表

農業に関する実習や研究などを行なっている上伊那農業高校の生徒が学習の成果や、日頃の取り組みを発表する収穫祭が、2日行われました。

収穫祭では日本学校農業クラブの意見発表などで入賞した生徒に賞状が伝達されました。

このうち生物工学科3年の北沢昭君は「未来へ想い描く牧場」という演題で意見発表し、北信越ブロック大会で最優秀賞を受賞しました。

内容は、「祖父がつくり、父親が大きくした牧場を、厳しい経営環境の中、独自のアイデアで発展させていきたい」といもので北沢君の酪農家として働いていく決意が表れたものとなっています。

収穫祭ではほかに4つの学科別に代表生徒が取り組んでいる課外活動や、研究について発表しました。

このうち生産環境科では、使った肥料の、量の違いが水稲の生育に及ぼす影響や、栽培した雑穀の利活用、また取得した資格などについて発表していました。

上伊那農業高校では、「食」「農」「環境」を柱に生命の学習に取り組んでいて食育教育の推進にも力をいれていくということです。 -

南箕輪村の南部保育園 やきいも大会

南箕輪村の南部保育園で1日、やきいも大会が開かれ、園児達がホクホクの焼きいもを味わいました。

1日は、園の庭に集めた落ち葉に火をつけ、1人1個ずつサツマイモやジャガイモを入れました。

園児らは、できたての焼き芋をおいしそうに味わっていました。 -

伊那千秋会 菊花大展示会

伊那市と南箕輪村の菊の愛好会でつくる、伊那千秋会の大菊花展示会が、南箕輪村の大芝高原屋内運動場で開かれています。

会場には、およそ450点の作品が並んでいます。

最高賞となる千秋会賞には、南箕輪村大芝区の松沢政文さんの菊が選ばれています。

千秋会の菊花大展示会は、11月3日まで大芝高原屋内運動場で開かれています。 -

TPP反対 伊那市・南箕輪村地区総決起集会

JA上伊那と上伊那農政対策委員会などは28日夜、環太平洋連携協定、TPPへの交渉参加に反対する伊那市、南箕輪村地区の総決起集会を伊那市のJA上伊那本所で開きました。

集会には、TPP交渉への参加に反対する市民およそ160人が集まりました。

総決起集会は、TPP参加について反対の意思を確認し、賛同者を増やすため、上伊那農政対策委員会などが各地区で開いています。

28日の夜は、JA上伊那と上伊那農政対策委員会が、白鳥孝伊那市長と加藤久樹南箕輪村副村長に、TPPへは参加しないことなどを盛り込んだ要請書を手渡しました。

また、伊那市と南箕輪村の議会議長には請願書をそれぞれ手渡しました。

参加者は、関税撤廃の例外措置を認めないTPPは農林水産を含む地域経済・社会の崩壊を招く恐れがあるとして、TPPへは参加しないことなどを決議し、「がんばろう」を三唱していました。 -

村療育施設安全祈願祭

南箕輪村は、新たに建設を予定している療育施設の安全祈願祭を25日、現地で行いました。

安全祈願祭には、関係者およそ30人が参加しました。

療育施設は、言葉や社会性の発達などに遅れが心配される就学前の子どもに対し、社会的な自立に向け支援していくというものです。

建物は、南箕輪村西部保育園の東側に建てられ、建設費はおよそ1億8,000万円です。

木造平屋建てで、延べ床面積はおよそ630平方メートル、バリアフリー構造で床暖房と太陽光発電システムを完備します。

他に、建物には主に大芝の間伐材が使われます。

施設の完成は来年3月を予定していて、村では10月の開所を目指します。

定員は、単独通園が10人、親子通園が15人となっています。

村では、「保育園に通いながら通園できるようなシステムも考えていきたい」としています。 -

救命救急センター指定へ中病視察

長野県救急医療機能評価委員会は、来年4月に、救命救急センターの指定を目指す、伊那中央病院のセンターとしての機能が十分備わっているかを、24日視察しました。

この日は、長野県救急医療機能評価委員会の委員6人が、伊那市の伊那中央病院を視察しました。

伊那中央病院では、9月26日に、センター指定への申請依頼を県に提出しました。

これを受け、機能評価委員会は、施設や設備などのハード面や、受け入れ体制などのソフト面が、センターとして十分な機能があるか現地調査を行いました。

委員らは、病院担当者から説明を受けた後、平成25年に運用を開始予定の、新しい救命救急センターの建設地などを視察しました。

視察した報告書は、11月下旬頃、県に提出される事になっているということです。 -

上伊那農業高校 チェーンソー講習会

上伊那農業高校緑地工学科の生徒は19日、箕輪町でチェーンソーの実習を行いました。

箕輪町木下の民有林で講習を受けたのは、上農高校緑地工学科の2年生39人です。

これは、林業の後継者育成を目的に国が行っている事業の一環で、上農高校ではこの助成を受けて平成18年から毎年行っています。

生徒はグループに分かれ、持ち方や姿勢などの基本から実際の伐採まで、林業士から学んでいました。

上農高校では、チェーンソーを扱える生徒を増やすことで、手が行き届かずに荒れてしまっている、地域の森林整備ができる人材を育成していきたいという事です -

第24回南箕輪村駅伝競走大会

南箕輪村で23日、第24回駅伝競走大会が開かれ、参加した11チームが秋の風を感じながら熱戦を繰り広げました。

今年で24回目となる駅伝競走大会には、村内9地区の代表チームと南箕輪中学校の2チームの合わせて11チームが参加しました。

コースは、役場をスタートし村内を1周するおよそ23キロで、12区間に分かれて走ります。

地区代表チームは、小学生から大人までの老若男女が、1つの襷をつなぎました。

中継地点や沿道では、家族や仲間がエールを送っていました。

大会の結果、田畑が1時間32分15秒で優勝しました。

南箕輪村では、「駅伝を通し、地区ごとの団結力が深まればうれしい」と話していました。 -

神子柴遺跡について学ぶ

貴重な石器が数多く出土している、南箕輪村の神子柴遺跡について学ぶ講演会が22日、神子柴公民館で開かれました。

会場には区民などおよそ30人が集まり、長野県立歴史館の贄田明さんから説明を受けました。

神子柴遺跡は、旧石器時代から縄文時代にかけて作られたと推測される石器が、傷の少ない状態で数多く出土している珍しい場所で、「神子柴系石器」と名前が付けられています。

贄田さんによりますと、神子柴遺跡の石やりは、精密で薄いものが多いということです。

また、神子柴遺跡で見つかった石器には新潟県の石が使われていて、贄田さんは「新潟でつくられた石器が何らかの理由で神子柴遺跡に集まってきた可能性がある」と話していました。

贄田さんは「日本の歴史上で、旧石器時代と縄文時代の区分に関わる非常に重要な遺跡。多くの人にこの遺跡の素晴らしさを知ってもらいたい」と話していました。 -

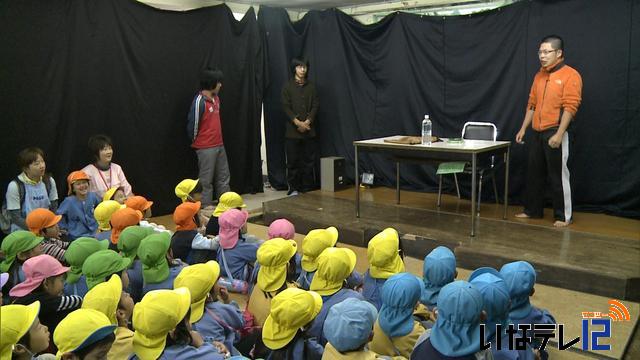

信大農学部と西箕輪保の園児 中原寮で交流

南箕輪村の信州大学農学部の学生は21日、学校近くの西箕輪保育園の園児と交流をしました。

21日は、年中と年長園児およそ90人が、中原寮を訪れました。

信大と西箕輪保育園は、季節の行事など年間を通して交流しています。

今回は、今週23日に開かれる中原寮祭を前に、中原寮がどんなところなのか園児達にみてもらおうと開かれました。

交流では、東日本大震災が起きたことを受け、地震発生時にどんな行動をとればいいかを、学生らが園児達に分かりやすいように劇で説明しました。

劇は、安心安全の神様が現れてどんな行動をとればいいか教えてくれるというもので「すぐに机の下に隠れること」「万が一の際は大人の指示に従ってみんなで助け合うこと」などと園児達に呼びかけていました。

交流の最後には手づくりのクッキーが園児達に配られました。 -

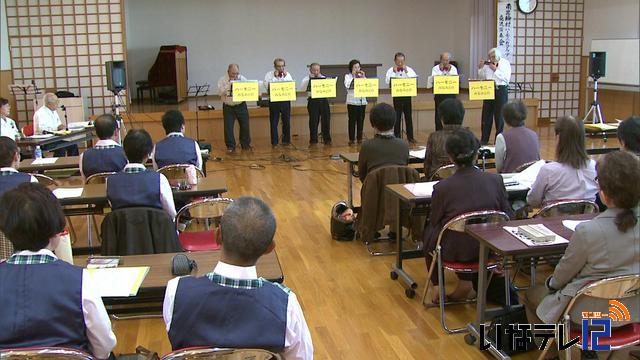

ハーモニカクラブ交流演奏会

南箕輪村で活動する、ハーモニカ愛好者グループが一堂に会した交流演奏会が、16日、南箕輪村公民館で開かれました。南箕輪村には、公民館の「ハーモニカ講座」の修了生有志で作る、グループが5つあります。

普段は、それぞれのグループが、上伊那各地の福祉施設などで ボランティア演奏などの活動をしています。

交流演奏会は、技術向上や情報交換を目的に、去年初めて開かれました。

この日は、4グループ、およそ40人が参加し、童謡や唱歌など、31曲を発表しました。

ある参加者は「それぞれのグループやメンバーの技術を上げ、いつかは、村民センターで、合同発表会を開きたいです」と話していました。 -

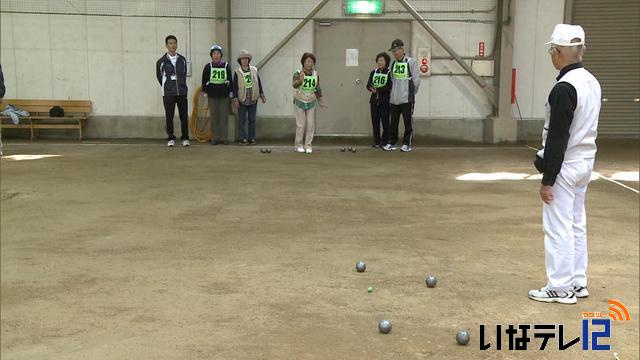

ニュースポーツで親睦を深める

南箕輪村で18日、ニュースポーツ交流会が開かれ、参加者達はスポーツを通して親睦を深めました。

交流会は、ニュースポーツに親しんでもらおうと長野県長寿社会開発センター伊那支部が毎年この時期に開いているものです。

18日は、およそ90人が参加し、囲碁ボールやペタンクなど5種類のニュースポーツを楽しみました。

このうち吹矢では、参加者たちが5メートル先の的を目がけ、アルミのパイプに紙で出来た矢を入れ吹いていました。

肺活量を増やす効果があるとされていて子どもから高齢者まで楽しめるスポーツです。

ある参加者は「力を入れることなく簡単に楽しめる。的に当たった感触が良い」と話していました。

およそ3時間参加者は親睦を深めながらニュースポーツを楽しんでいました。 -

雅楽とイルミネーション競演

イルミネーションフェスティバル開催中の南箕輪村大芝高原で、16日に世界最古のオーケストラといわれる雅楽の演奏会がありました。

きらびやかなイルミネーションの光に包まれた高原に古式ゆかしい雅楽の音色が響いていました。

この演奏会を開いたのは、上伊那地域の神職らで組織されている伊那雅楽会で、神社の祭典での演奏や去年からは介護施設の慰問も行なっています。

暗闇にきらめくイルミネーションの光の中、古典楽曲のほか、ポップスなども演奏され、公園を訪れた多くの人が足を止め、幽玄で幻想的な響きに耳を傾けていました。

演奏の途中には、中学生の巫女による浦安の舞もあり、観客からは拍手が送られていました。

伊那市出身のピアニスト、平澤真希さんは、タイやラオスに伝わる民族楽器ケーンでゲスト参加しました。

ケーンは、吹いても吸っても音が出る楽器で、雅楽で使う笙の原型といわれています。

伊那雅楽会では、「社会貢献活動の一環。イルミネーションの明かりの中で日本の伝統にも親しんでもらえたと思う」と話していました。 -

上伊那消防 大災害の消防活動に限界

伊那消防組合は、今の上伊那の消防体制では、大災害が発生した場合、出動体制や保有する車両に制限があり、消防活動に限界があると、17日、報告しました。

17日、伊那市役所で開かれた、伊那消防組合議会全員協議会の中で、示されたものです。

上伊那の消防体制については、今年5月より、伊那、伊南の消防本部を一つにする、広域化について研究が始まっています。

この日は、広域化に向け、上伊那地域の消防の現状と課題について、報告がされました。

伊那消防組合は、事実上市町村単位で消防署を運営管理していて、本部機能が一元化されていません。

一方、伊南行政組合では、本部機能は一元化されていますが、管轄人口が、およそ6万人と小規模で財政面などでの課題があります。

これらの事を踏まえ、今の上伊那の消防体制では、大災害発生時に、出動体制や保有する車両に制限があり、消防活動に限界があるとしています。

議員からは、地域の防災の要となる消防団からも意見を聞くべきなどの意見が出されていました。

また、伊那消防署の庁舎建設の候補地については、現在、4地域で検討が進められているとの説明がありました。

組合では、「具体的な場所については、現在は公表できないがある程度絞り込んだ段階で公表したい」と話していました。 -

復興に向け栄村でシンポジウム

信州大学農学部が中心となって進めている中山間地域プロジェクトは、長野県北部地震の被災地下水内郡栄村で復旧復興の現状と今後を探るシンポジウムを16日に開きました。

県内を中心に全国から寄せられた応援メッセージ。

シンポジウムは、震災から7ヶ月が経過した栄村役場で開かれました。

地域住民など100人が参加し、震災後の現状を確認するとともに復旧・復興に向けた道筋について考えました。

信州大学の木村和弘名誉教授は、栄村の水田を震災前から20年以上にわたって調査していて、栄村の復興は、後継者不足などで苦しんでいる中山間地域のシンボルになると話しました。

「住民や行政、地区内外の支援者が連携し総合的な検討のもとで復興のためのビジョンや計画が求められている」として、調査・連携の必要性を訴えました。

現状と今後について意見交換するパネルディスカッションでは、地域住民が地域の実情や今後の取り組みを報告していました。

信州大学の笹本正治副学長は、「今後も現地で調査を重ね、客観的な議論、検討が進められるよう大学として連携し村の復興に協力していきたい」とあいさつしました。 -

大芝高原まつり 来年は8月25日に開催

今年の大芝高原まつりの反省会が11日、南箕輪村役場で開かれ、来年の大芝高原まつりを8月25日に開催することが決まりました。

この日は、まつり実行委員会のメンバーなどおよそ40人が集まりました。

反省会では、来年のまつりを8月25日に開催するとした提案が事務局から出され委員会で了承されました。

この日はそれ以外に、収支が報告された他、委員から「雨の影響で駐車場の管理に苦労した」「雨の中多くの人が参加してくれた」など感想や反省が出されました。

唐木一直村長は「今年は雨に泣かされたが、来年は晴れの中開催できることを期待している」と話していました。 -

「愛の鐘」のもと 恋人宣言

南箕輪村の大芝高原にある「愛の鐘」のもと恋人や夫婦が愛を誓い合うイベントが15日行われました。

イベント「愛の鐘恋人宣言」は大芝高原をPRしようと南箕輪村開発公社などが開いたものです。

イベントには5組の夫婦や恋人が応募し、大芝高原にある愛の鐘を鳴らして愛を誓いあっていました。

今年5月に入籍した松本市の夫婦は南箕輪村に友人がいることからこのイベントを知り応募したということです。

愛の鐘は姉妹提携を結んでいた合併前の静岡県土肥町から贈られたものです。

土肥町には恋人岬と呼ばれる岬があり恋人同士が互いに鐘を鳴らし愛を確認したという話が残されています。

愛の鐘恋人宣言は今年が2回目で南箕輪村では、この時期の大芝高原のイベントとして定着させていきたいとしています。 -

健康づくりの拠点 森の交流施設完成

南箕輪村大芝高原に健康づくりの拠点となる、森の交流施設が完成しました。

森の交流施設は、大芝高原の森林セラピーロードと合わせた健康づくりの拠点として造られたものです。

15日は、唐木一直村長など関係者がテープカットなどで完成を祝いました。

施 設は木造平屋建てで建築面積は111平方メートル。

飲食などができる味工房とウッドッデッキでつながっています。

工事費はおよそ2,700万円で国の補助で賄われています。

施設内には、腕や足、お腹まわりの筋肉量や、脂肪量などが計測できる体組成計が設置されています。

またエアロバイク3台がありトレーニングに活用でるほか、血圧計、握力計なども備えられています。

この施設には、水曜日と金曜日の午後に健康運動指導士が常駐し、訪れた人たちに、健康づくりのためのアドバイスも行います。

村ではこの施設を拠点に大芝高原を健康と癒しの森として充実させていきたいとしています。 -

南箕輪中 恒例落ち穂拾い

南箕輪中学校で14日、恒例の落ち穂拾いが行われました。

14日は、全校生徒およそ450人が地区ごとに分かれ落ち穂を拾いました。

落ち穂拾いは、地区の農家にお願いし、稲刈りが終わった田んぼを借りて毎年行っています。

1人1キロを目標としていて、各自が拾った落ち穂を自宅で干した後、学校に集めるということです。

米は、飢餓に苦しむ国に精米して毎年送っていましたが、今年は長野県北部地震の被災地栄村に送るということです。

262/(木)