-

南箕輪村行政評価 来年度から新組織で

南箕輪村は村の行政評価について、外部の専門家を含めた評価組織を来年度設置する事を決めました。

これは、来年度から5年間の行革の基本施策を定めた、「南箕輪村第5次行政改革大綱」に示されているものです。

村民と行政の協働の村づくりを進める南箕輪村は、これまで行政評価をむらづくり委員会が行っていました。

しかし、より専門的な立場から継続的に評価する組織が必要として、経理に詳しい人など専門家と住民代表を含めた新たな評価組織を設置する事にしました。

新しい組織では、行革、環境保全、滞納整理など、村が行う事務事業が効率的、効果的に行われているかなどを評価します。 -

みのわ祭り予算700万義援金にしたい考え示す

箕輪町の平澤豊満町長は、今年のみのわ祭りを中止し、関連予算700万円を東日本大震災の被災地へ義援金として届けたい考えを示しました。

14日、町議会3月定例会が開かれ、冒頭、議員や理事者、職員全員が、犠牲者の冥福を祈り黙とうを行いました。

その後行われた挨拶で平澤町長は、今年のみのわ祭りを中止し、関連予算700万円を義援金として届けたい考えを示し、「被災者の気持ちになり厚い支援をしていきたい」と話しました。

祭り開催については、早いうちに実行委員会を開き、決定したいとしています。 -

信濃GSキャンプイン

プロ野球独立リーグ、北信越BCリーグの信濃グランセローズは13日、南箕輪村の大芝高原での第2次キャンプをスタートさせました。

信濃グランセローズが南箕輪村でキャンプを行うのは今年で5年目です。

13日は、大芝野球場でセレモニーが行われました。

初めに、東日本大震災での犠牲者に黙とうをささげました。

セレモニーでは、村内に住む親子から花束が監督や選手に贈られました。

南箕輪村の唐木一直村長は「今年こそ優勝を目指して頑張って欲しい」と挨拶しました。

また、指揮をとって2年目の佐野嘉幸監督は「開幕に向けしっかり調整し今年こそ良い成績で終えたい」と話し、キャプテンの松本匡礼選手は「今シーズン勝てるようにしっかり準備してきたい」挨拶しました。

大芝高原でのキャンプは今月20日までを予定していて期間中、選手による少年野球教室や紅白戦などが行われる事になっています -

みなみみのわフォトグランプリ

第5回みなみみのわフォトグランプリの審査が9日夜行われ、最優秀賞に伊那市富県の小林兼久さんの作品が選ばれました。

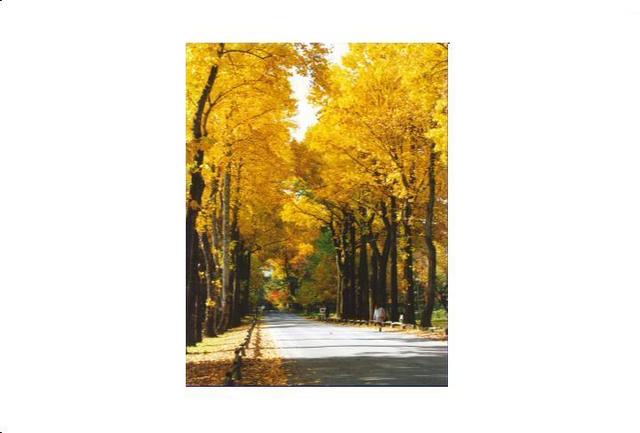

最優秀賞に選ばれた小林さんの作品のタイトルは「秋深まるユリの木並木」です。

信州大学農学部のユリの木並木を撮影したもので、紅葉の黄色がきれいに出ていたことなどが評価されたということです。

今年のフォトグランプリには17人から57点の応募がありました。

表彰式は30日に行われる予定です。 -

山下詩織さん 弓道全国大会出場へ

南箕輪村田畑に住む伊那西高校2年生の山下詩織さんは、18日から鹿児島県で開かれる弓道の全国大会に出場します。

9日、山下さんが南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に大会出場のあいさつをしました。

山下さんが出場する大会は、第29回全国高等学校選抜弓道大会です。

山下さんが所属する伊那西高校弓道部は、去年12月に開かれた県大会の団体戦で優勝し全国大会出場を決めました。

団体戦は1チーム4人で、大会ではこのうち3人が競技し、一人4本的へ矢を放ち的中した数で勝敗を決めます。

山下さんが出場する第29回全国高等学校選抜弓道大会は18日から鹿児島県で開かれます。 -

白鳥友季子さん 青年農業者コンクールで最優秀賞

南箕輪村田畑のりんご農家、白鳥友季子さんは、2月に塩尻市で開かれた県青年農業者コンクールの意見発表の部で最優秀賞を受賞し、関東ブロック大会へ県代表として出場することになりました。

白鳥さんは、8日、南箕輪村役場に唐木一直村長を表敬訪問し、県大会での結果報告と、関東ブロック大会での抱負を話しました。

白鳥さんは、現在30歳。

大学卒業後22歳で両親が営む大和屋農園に入り、りんごやブルーベリー栽培に携わっています。

同時に村の農村青年クラブメンバーとなり、去年上伊那大会でクラブを代表して出場。

県大会には、上伊那代表として出場しました。

県大会では、なぜ農業を選んだのか、直接消費者と接することができる歓びややりがいについて意見発表しました。

白鳥さんは、農業は、自己表現できるものづくりだと話しています。

関東ブロック大会は、10月中旬に千葉県で開かれることになつていて、唐木村長は、「若い方々ががんばっていただいて村の農業をアピールしていただくことは大変ありがたい」と白鳥さんを激励していました。 -

夜光反射材を全戸配布へ

今年に入って交通死亡事故が多発している事をうけ、南箕輪村は、村内全ての世帯に夜光反射材を配布します。

これは、9日に開かれた村議会一般質問で、唐木一直村長が答えたものです。

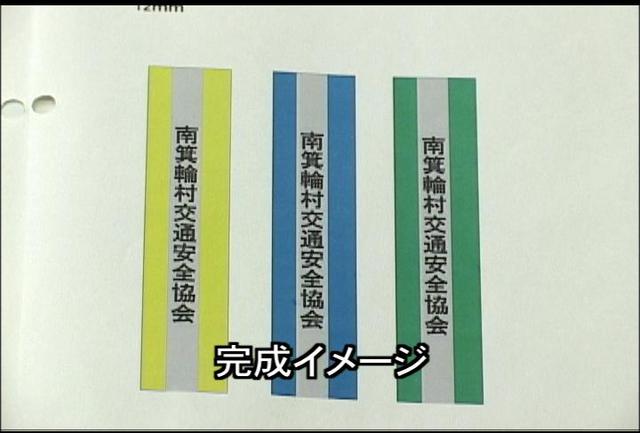

配布されるのは、幅4センチ長さ130センチの肩にかけるタスキタイプの反射材で、黄色、青、緑の3色があります。

村ではタスキを4千本つくり、

区に加入している村内全ての世帯に配布します。

予算約55万円は、村交通安全協会と折半します。

伊那警察署管内では、今年2月、3件の交通死亡事故が発生していて、うち2件は、夜間に発生しています。 -

箕輪町で来月から病児保育スタート

箕輪町は来月1日から、保育園などでは受け入れられない病気の子どもを預かる病児・病後児保育をスタートします。

市町村として病児保育に取り組むのは、上伊那で初めての試みです。

これは8日に開かれた箕輪町議会3月定例会の一般質問で議員の質問に平澤豊満町長が答えたものです。

病児・病後児保育は、保育園などでは受け入れることができない病気の子どもや、回復期の子どもを預かるサービスです。

町が住民を対象にニーズ調査を行ったところ、保育園に子どもを通わせている保護者の42%から病児・病後児保育への要望があったことから、予算案を今議会に提出しました。

病児・病後児保育は南箕輪村と一緒に取り組む計画で、市町村として病児保育に取り組むのは、上伊那では初めてです。

施設は、すでに職員の子どもを対象とした病児保育に取り組んでいる箕輪町の上伊那生協病院の施設を利用します。

対象となるのは、1歳から9歳の子どもで、最長で7日間、利用することができます。

利用料は1日3千円、利用時間は午前8時から午後6時までの予定です。

今議会の承認・可決を経て、実施していくことになっています。 -

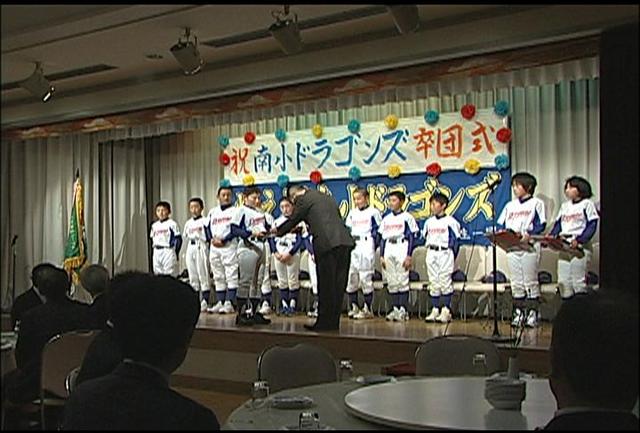

南小ドラゴンズ卒団式

南箕輪小学校の児童でつくる少年野球チーム「南小ドラゴンズ」の卒団式が26日、箕輪町の伊那プリンスホテルで行われました。

今年度卒団するのは、6年生12人です。

南小ドラゴンズは今年度、箕輪町長杯と、南箕輪村村長杯で優勝。

また、グランセローズ杯県大会で準優勝しました。

式では、小林祐司監督が選手1人ひとりに祝いの言葉を贈りアルバムを手渡しました。

小林監督は「ここまでいい成績を残せたのはみんなの団結力と信用する力があったからこそ。中学に行っても努力を忘れず頑張ってください」と激励しました。

6年生を代表して、キャプテンの堀内慶太君は「チームが1つになると、すごい力になることを知った。応援してくれてありがとうございました」とお世話になった人に感謝しました。 -

技能グランプリ競技大会開催

全国規模の技能競技大会、技能グランプリのフライス盤競技が3日、南箕輪村の伊那技術専門校で行われました。

フライス盤競技には、全国から9人が出場し、金属加工の機械、フライス盤を使って課題の部品加工に取り組みました。

技能グランプリは、技能検定の特級、1級などを持つ技能士が熟練した技能を競うものです。

建築から機械まで30の職種の競技が千葉県を主会場に行われています。

フライス盤競技には、県内から、オリンパス(株)伊那事業場に勤務する北原憲明さんが出場しました。

制限時間は5時間で、選手は課題の図面に従って鉄鋼を加工し、4つの部品を造っていました。

技能グランプリの結果は7日に発表されます。 -

上伊那農業高校定時制卒業式、閉課程式

県の高校再編計画により今年度で終了する伊那市の上伊那農業高校定時制の卒業式と閉課程式が3日行われ、62年の歴史に幕を閉じました。

3日は、上農定時制で最後の生徒となる16人が、卒業を迎えました。

上農定時制は、1949年に伊那東高等学校から上農高校に移管されて以来、62年の間に、およそ2300人の卒業生を輩出してきました。

しかし、県の高校再編計画により、箕輪進修高校に統廃合されました。

青木正幸校長は「この学校で学んだことを誇りに思い、1人ひとりが目標を定め、時代の担い手としてがんばってください」と式辞を述べました。

生徒を代表して萩原達矢さんは「自分達が上農定時制の最後の生徒だという誇りを持ち、感謝の気持ちを忘れずに、がんばっていきたい」と決意を語りました。

卒業式の後行われた閉課程式では、青木校長が閉課程宣言をして、県教育委員会に校名板を返還しました。

3日は、校舎東側に建てられた定時制記念碑の除幕式が行われました。

記念碑は、36年前に建てられた石碑を削りなおしたもので、上農定時制が歩んだ今日までの歴史が刻まれています。 -

上農生が卒業式用コサージュ作り

4日に卒業式を迎える上伊那農業高校園芸科学科観賞植物コースの3年生が3日、式で胸に着けるコサージュを作りました。

観賞植物コースの生徒10人が、バラの花などを使ったコサージュを作りました。

コサージュ作りは、授業で行ったことがあり、ある生徒は「今までのことを思い出しながらできたので、いい思い出になりました」と話していました。

4日は、園芸科学科の生徒と3年生の担任教諭が手作りのコサージュを胸に飾り、卒業式に臨みます。 -

南箕輪村地産地消推進計画案を答申

南箕輪村の農と食の審議会は2日、村の地産地消推進計画案について唐木一直村長に答申しました。

農と食の審議会の三澤澄子会長らが村役場を訪れ、唐木村長に答申しました。

計画は、地産地消を進めるために村が初めて策定するもので、来年度から平成27年度までの5年計画です。

計画案では、取り組みとして、保育園と学校の給食への地元農産物利用の拡大、村民への地産地消の意識付けなどを挙げています。

また推進体制について、営農センターを中心に関係者が協力して推進するとしています。

唐木村長は、「答申に基づき、積極的に推進したい」と話していました。

村では、近く計画を策定するということです。 -

南箕輪村議会3月定例会

南箕輪村議会3月定例会も1日開会し、一般会計当初予算案などを含む19議案が提出されました。

村の来年度一般会計当初予算案の総額は、過去最大の51億4千万円となっています。

唐木一直村長は「今年度は、国道153号伊那バイパスや下水道事業など大きな事業が完成し、区切りの年となった。今後も村民の声と、職員の英知を結集し、一歩一歩着実に村政をすすめていきたい」と話しました。

南箕輪村議会は、9日と10日に一般質問、11日に委員長報告、採決が行われ閉会する予定です。 -

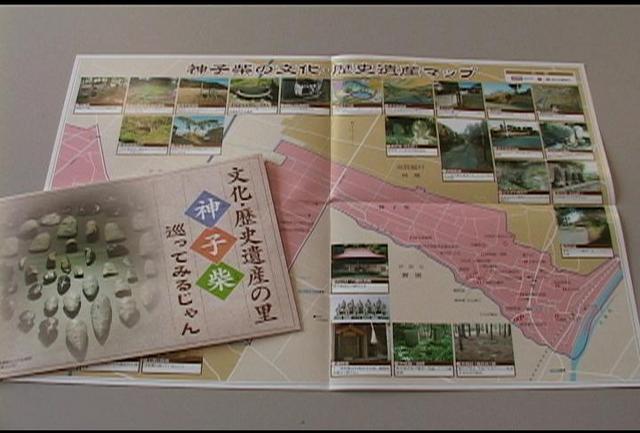

神子柴の文化・歴史遺産マップ完成

南箕輪村神子柴の住民有志でつくる「神子柴の文化歴史遺産を伝える会」が、区内の史跡などを記した地図を作りました。

地図は、神子柴区内にある文化・歴史遺産を紹介しています。

伝える会は、地域の人達に地元の歴史文化を知ってもらおうと、今年度、県の地域発元気づくり支援金を受けて史跡に標柱を建てるなどの活動をしてきました。

今回の地図作りはその一環です。

地図には、標柱を設置した文化財や史跡など26カ所が記され、写真と説明文が添えられています。

写真は、会員が撮影したもののほか、村の協力も得ました。

地図は2千部作り、区内全戸に配るほか、村役場、公民館、区内の企業、史跡の地権者らにも配るということです。

伝える会では、「標柱を立てたことで区民の関心が高まっているので、今度は地図を使って史跡を見て、歴史を知ってほしい」と話していました。

今後は、地図を使った史跡巡りを計画したいということです。 -

南箕輪村商工会が経営セミナー

南箕輪村商工会館で23日、経営セミナーが開かれ、千葉県で遊戯施設の経営コンサルティング会社を経営する加賀屋克美さんが、サービス業での接客について講演しました。

加賀屋さんは、有名テーマパークで12年間働いた経験を活かし、現在千葉県で「(有)加賀屋感動ストアーマネージメント」を経営しています。

加賀屋さんは、有名テーマパークでの接客方法を紹介しながら、どのようにすれば、もう一度来たいと思わせる店が作れるかについて話しました。

接客で一番大事なのは、おもてなしの心だとして、「従業員には、お客さまを喜ばせるために働くという使命感を、新人のうちからしっかり教育しておくことが大事」と話していました。 -

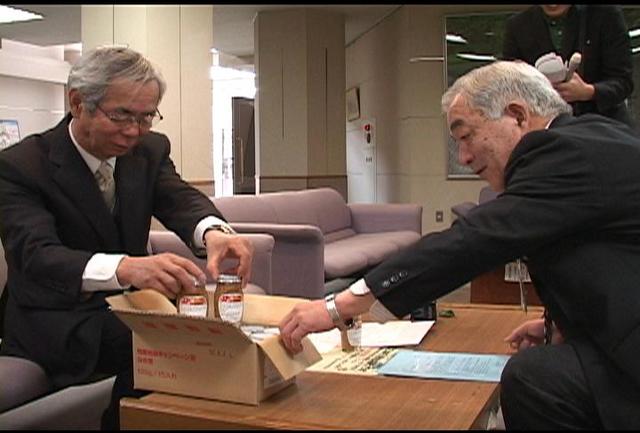

JA全農長野がなめ茸寄贈

地元の農産物を知ってもらおうと、JA全農長野が24日、南箕輪村の小中学校の子どもたちと教職員全員に「なめ茸」の瓶詰を贈りました。

南箕輪村の村民センターで、JA上伊那南箕輪支所の湯澤好夫支所長から征矢鑑教育長になめ茸1500本を寄贈する目録が渡されました。

なめ茸は、すべて県内産のエノキタケで作られています。

この寄贈は、地産地消によるキノコの消費拡大と食育を目的に、JA全農長野が行っています。

県内の小中学校と特別支援学校の児童、生徒、教職員に1本ずつ配られるもので、南箕輪村内の小中学校にも届けられました。

湯澤支所長は、「キノコのおいしさをぜひ知ってほしい」と話していました。

征矢教育長は、「学校でキノコを食事に取り入れてもらうようにしていきたい」と話していました。

JA全農長野は今回、県全体でおよそ21万本のなめ茸を寄贈したということです。 -

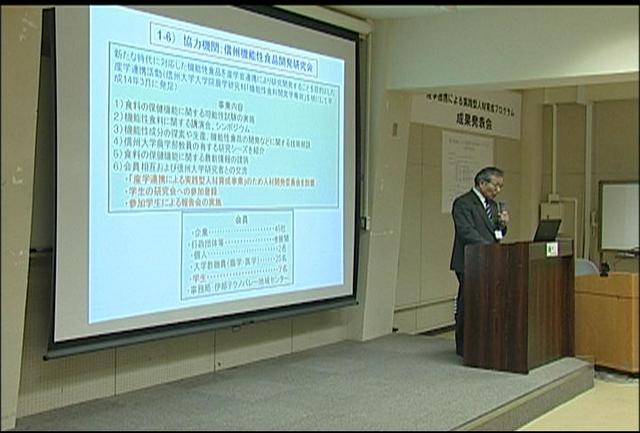

インターンシップの成果を発表

企業での長期インターンシップを体験した信州大学大学院農学研究科の学生は22日、その成果を発表しました。

信州大学大学院農学研究科では、国の補助を受け産学連携による実践型人材育成事業、長期インターンシッププログラムを平成18年度から行っていて今年度が最終年度となります。

今年度は伊那市などの企業で7人がインターンシップを行い22日は、このうちの6人が成果を発表しました。

伊那市西春近の伊那食品工業株式会社で研修を行った櫻田匠さんは、農園実習や開発実習などを体験しました。

櫻田さんは「商品を開発する上で一つのことに専門的になるだけでなく、幅広く知識を持っているゼネラリストでなければならないと感じた」と話しました。

また、気づいたら放置せず、すぐ行動すること、どんなことでも楽しんで取り組むことで後にその経験が自分を大きく伸ばしてくれる」とまとめました。

信州大学農学部によると平成18年度からの5年間で12の協力企業で30人がインターシップを行ったということです。 -

シルバー人材会員作品展

伊那広域シルバー人材センターの会員による作品展示会が、伊那市西町の伊那ワークプラザで開かれています。

会場には、会員100人の作品およそ200点が展示されています。

会員同士の親睦を深めようと毎年行われていて、今年で18回目です。

シルバー人材センターのサークル活動の作品や、個人の趣味の作品で、木彫、写真、書道、編み物などが並びました。

展示会のために作った作品も多く、近作、力作がそろっているということです。

シルバー人材センター会員作品展示会は24日まで、伊那市西町の伊那ワークプラザで開かれています。 -

南箕輪村平成23年度当初予算案発表

南箕輪村は、平成23年度当初予算案を18日に発表しました。

一般会計の総額は、過去最大の51億4千万円で、今年度に比べ2億6,900万円増、率にして5.5%増となる大型の予算案となっています。

記者会見で唐木村長は、健全財政を維持しつつ、住民生活優先を心がけた共生の村づくり第1歩の予算と位置づけました。

当初予算ベースで、50億を超えたのは、村民センター・図書館の建設があった平成4年度以来です。

歳入のうち、村税は、今年度比2.5%、4,900万円増となる19億8,000万円を見込んでいます。

このうち法人村民税は、緩やかな景気の回復により、今年度比77.8%、7,000万円の大幅増を見込んで1億6,000万円、一方、個人村民税は、5.5%、3,600万円減の6億1,900万円を見込んでいます。

地方交付税は、国の経済対策などで、7.6%、8,000万円増の11億3,000万円を見込んでいます。

歳出では、主な新規事業として、重度障害者の親子や、発達障害の保育園児が通う療育施設の建設に2億円、買い物弱者対策として、小型の循環バスを2台新規に購入し、隣接する箕輪町の商業エリアまで運行する総合交通対策事業に3,000万円、切捨て間伐を減らすため、間伐材の搬出に対して補助する里山整備事業に360万円などを盛っています。

また、23年度は、予算0事業として、全職員を村内全てのとなり組に派遣して、協働・共助の大切さを訴えるコミュニティーの再生事業にも取り組みます。

南箕輪村の平成23年度当初予算案は、3月の定例村議会に提出されます。 -

住宅用火災警報器 伊那消防組合管内普及約7割

伊那消防組合管内の住宅用火災警報器の普及率は69.7%で、県平均の65.9%より、3.8ポイント高くなっています。

長野県は10日、県内の14消防本部毎の住宅用火災警報器の推計普及率を発表しました。

それによりますと、伊那消防組合の推計普及率は、69.7パーセントで、県平均の65.9パーセントより、3.8ポイント高くなっています。

また、県内14消防本部のうち、長野市消防局が79.9%で最も高く、伊那は、5番目となっています。

住宅用火災警報器は、平成21年6月に全ての住宅で取り付けが義務化され、1年と6か月がすぎました。

警報器の設置により、全国では、命が助かった事例などが報告されていて、伊那消防組合では、早めの取り付けを呼びかています。 -

上伊那農業高校合同課題研究発表会

上伊那農業高校の3年生による課題研究発表会が17日、伊那市のいなっせで開かれました。

課題研究は学習科目の一つで、上伊那農業高校では3年生が、個人やグループでそれぞれ課題を決めて1年間研究しています。

研究発表会は、去年から4つの学科合同で行っていて、この日は3年生全員と学校職員などおよそ200人が参加しました。

課題は、栽培した花を使った文字作り、文書デザインのマニュアル制作などで、11のグループが発表しました。

このうち生産環境科環境コースの生徒は、帰化植物の種類や帰化率の調査について発表しました。

調査は、去年の5月から11月にかけて学校敷地内などで行われました。

その結果、シロツメクサとセイヨウタンポポが極端に多く、季節に関係なく生えていたことなどを報告していました。

教諭の一人は、「各学科の特色にあった研究をしてきた。高校3年間の集大成になったと思う」と話していました。 -

未収金徴収対策プロジェクト会議

南箕輪村は15日、未収金徴収対策プロジェクト会議を開き、年末滞納整理の徴収額が、およそ87万円だったことを報告しました。

年末滞納整理は、去年12月15日から今年1月14日の1か月間行われました。

昨年度と今年度分の税金が未納となっている人で、電話催告を行っても連絡が取れない93人を対象に、収納対策課など担当職員が行ったものです。

その結果、滞納額およそ630万円のうち、およそ87万円を徴収しました。

徴収率は13.87パーセントで、未収金額はおよそ546万円です。

村では、「所在が分からない人や、電話に出ない人など難しいケースが多かったが、まずまずの成果だと思う」と話していました。 -

信州大学農学部手作りジャム販売

南箕輪村の信州大学農学部は、学生達が実習で作ったジャムの販売を、15日から始めました。

信大農学部の生産品販売所には、農場の果樹園で収穫した果物のジャムやハチミツなど13種類が並んでいます。

ジャムは、食料生産科学科の2年生が、実習の一環で加工したものです。

毎年楽しみにしている人が多いということで、中には全種類を段ボールに詰めて買っていく人の姿もありました。

ジャムは1瓶320円から500円で販売されています。

およそ6000個用意しているということですが、生産数が少ない物もあり、なくなり次第終了ということです。

販売所の営業時間は、午前8時30分から午後5時までで、平日のみの営業となっています。 -

南信地域でこの冬一番の積雪

3連休の初日となった11日から12日にかけ、南信地域を中心にまとまった雪が降り、この冬一番の積雪を記録しました。

11日の朝から降り始めた雪は12日まで降り続き、南信地域では、観測所のある飯田市で17センチの積雪を記録しました。

伊那市内では、朝から雪かきをする人たちの姿が見られました。

ICT放送エリア内では、11日夜、高速バスに遅れがあったものの、循環バスやJR飯田線などの公共交通機関に大きな乱れはありませんでした。

伊那警察署によりますと、交通事故は、11日から12日の午後4時までで、30件以上あったということです。

一方、伊那スキーリゾートには多くの人たちが訪れ、新雪の感触を楽しんでいました。

ある親子連れは「ちょうど雪が降って新雪を楽しめた」と喜んでいました。

伊那スキーリゾートでは今シーズン、まとまった降雪が少なくスノーマシンで100センチほどの雪を確保していましたが、今回の降雪で新たに30センチから50センチ積もったということです。

伊那スキーリゾートの鷲尾晋支配人は「今回の雪で新雪を楽しんでもらえる環境になった。多くの人に来てもらいたい」と話していました。

長野地方気象台によると、12日午後4時現在、南信地域の降雪は小康状態にあり、13日には天気も回復し、晴れ間が広がりそうだということです。 -

チョコレート贈り物づくり

南箕輪村公民館の手作り講座、チョコレートを使った贈り物づくりが、11日、開かれました。

定員を超える30組の申込みがあり、講座は2回に分けて行われました。

南箕輪村公民館が小学生を対象に定期的に開いている手づくり講座の一つとして開かれました。

今回は、バレンタインデイにちなんでチョコレートを使ったおくりもの作りです。

簡単に作れるチョコクッキーと、マシュマロとチョコレートをつかったお菓子作りに挑戦しました。

クッキーは、小麦粉・砂糖・ココア・サラダ油などを袋に入れて混ぜ合わせ、電子レンジで2分過熱すればできるというもので、子どもたちは、丁寧に材料を計ったり、クッキーを丸めたりしていました。

関係者は、「今は、お金を出せばなんでも買える時代だが、買ったものより作ったもののほうが、生活を楽しく豊かにすることを感じて欲しい」と話していました。 -

伊那技術専門校で校内見学会

南箕輪村の伊那技術専門校で8日、校内見学会が行われました。

校内見学会には、20代から60代までの5人が訪れました。

見学会は、伊那技専が授業内容や実際の雰囲気を感じてもらおうと開いているものです。

8日は、取得することができる資格などの説明を受けたり、実際の授業風景を見学していました。

伊那技専によると、資格を有する人材を求める企業が多いということです。

伊那技術専門校では、2月17日の応募受付締め切りまでは見学を受け付けているということで、「知識や技能、必要な資格を取りたいと考えている方は見学に来てほしい」と話しています。 -

恩徳寺で針供養

2月8日は針供養の日です。

南箕輪村の恩徳寺では、畳針に日頃の感謝を込める針供養が行われました。

8日は、県畳商工組合上伊那支部の組合員ら9人が集まりました。

針供養は、折れたり曲がったりして使えなくなった針に、感謝の気持ちを込め行われるものです。

恩徳寺では、40年前の昭和46年に、当時の組合員によって針塚の供養塔が建立されました。

以来毎年2月8日に、針供養を行っています。

組合員らは、長年畳を縫う際に使用した畳針を、豆腐にさして供養していきました。

県畳商工組合上伊那支部の小松正一支部長は「40年前は60人いた組合員も12人となってしまったが、畳の良さを再認識してもらい、今後も絶やさぬように作り続けたい」と話していました。 -

長野県内初 コンビニ交付スタート

上伊那の6市町村は、「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」を全国のセブンイレブンで取得できるコンビニ交付を7日から始めました。

この取り組みは県内で初めてとなります。

コンビニ交付を行うのは、伊那市や駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村の6市町村で、県内で初めてのサービスです。

7日は、伊那市のセブンイレブン伊那みすず店で、市町村長や関係者が出席し開始セレモニーが行われました。

白鳥孝伊那市長は「最初は2種類だが、今後は、税関係など取得できる種類を増やし、利便性を高めていきたい」と挨拶しました。

株式会社セブンイレブンジャパンの星劭さんは「ニーズが高い行政サービスを積極的に取り入れ、近くて便利なコンビニにしていきたい」と挨拶しました。

テープカットに続き、早速、市町村長らは、機械を操作し、証明書を発行しました。

コンビニ交付は、住民基本台帳カードを使い、全国にある、およそ1万3千店舗のセブンイレブンで、住民場の写しと印鑑登録証明書を取得する事ができるものです。

時間は、午前6時半縲恁゚後11時までで、手数料は、一部あたり、250円。役所の窓口や自動交付機で発行する場合は、300円で、50円安くなっています。

コンビニ交付に必要な、住基カードの普及率は、6市町村で、およそ3万3千6百枚、19.4パーセントにとどまっています。 -

来年度の村長ら理事者の給料を3%減額とする答申

南箕輪村特別職報酬等審議会は7日、来年度の村長ら理事者の給料を3%減額とする答申をしました。

7日は、審議会の池田輝夫会長が唐木一直村長に答申しました。

南箕輪村では、平成19年度から村長など理事者の給料は条例で定められた額の5%の減額としています。

審議会では、経済情勢が厳しい中、安定した財政運営が図られている為、減額なしという委員からの意見が多かったということですが、近隣市町村の状況なども考慮し、条例で定められた額の3%の減額としました。

これが適用されると、村長の給料月額は69万7430円となります。

村議会議員の報酬については、条例に定められた金額通りと答申しました。

なお、消防団員の報酬額は、年額1万1700円となっていますが、近隣市町村と比べて低水準と判断し、報酬額の増額を付帯意見としました。

唐木村長は、「内容を十分尊重したい」と話していました。

262/(木)