-

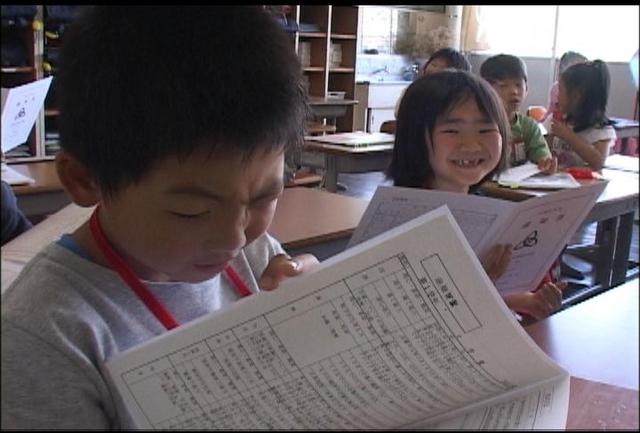

1学期終業式

伊那市の富県小学校で24日、市内の小中学校のトップを切って終業式が行われ、子供たちに通知表が手渡された。

24日は全校生徒が体育館に集まり終業式が行われ、2年生、4年生、6年生が、1学期に頑張ったなどこと一人ひとり発表した。

赤羽康徳校長は、1学期にあいさつが良くできるようになったことなどに触れ、「事故などのない、良い夏休みにして下さい」と話した。

終業式のあと、1年生の教室では、初めての通知表が配られた。

通知表と一緒に、1学期を頑張ったご褒美のメダルも贈られ、子どもたちは笑顔で受けっていた。

伊那地域の小中学校の終業式のピークは28日になるという。 -

来年の春の高校伊那駅伝は3月21日

来年の春の高校伊那駅伝は3月21日(日)に、前回と同じコースで開催される事が決まった。

21日は伊那市内で実行委員会総会が開かれ、来年度の大会日程が承認された。

来年度の大会は3月21日(日)に実施される。

コースは今年度の大会から男子が環状北線を通り高遠町商店街で折り返すコースに変更されたが、大会運営上特に問題がなかったため、次回の大会も同じコースで実施されることになった。

しかし、「折り返し地点の道路幅が狭いのではないか」との反省もあったことから、次回は、駐車場を使うか、応援できる場所を限定するなど、なんらかの方法で折り返しに十分なスペースが確保できるよう検討をしていくという。

また、前日に伊那文化会館で行う開会式については、選手の負担を軽くするため、時間を20分程度短縮する計画。

実行委員会では、今後、大会まで5回の幹事会を開き、詳細を検討していくことになっている。 -

上伊那工業交流プラザ

上伊那の製造業を全国にPRするために企業同士の理解を深めようと、今年9月に「上伊那工業交流プラザ」が開催される。

交流プラザは、上伊那8市町村の商工団体が組織を立ち上げ、合同で事業を行う初の取り組み。

22日は伊那商工会館で記者会見が開かた。

H19年度の県工業統計調査によりますと、上伊那の工業出荷額は約8,700億円、松本、長野に次いで県下第3位となっている。

8市町村の商工団体は、この実績を全国に発信し、上伊那の製造業のブランド化を図りたい考え。

その前段階として、お互いの企業を知り交流をする機会を設け、具体的な方策を探っていこうとプラザを企画した。

上伊那工業交流プラザは9月11日に、伊那商工会館を会場に行われる。

上伊那から13の企業が参加し、それぞれが会社の特長や得意分野などをプレゼンテーション方式で発表する。

交流プラザは9月の第1回を含め来年の秋までに3回の開催を予定していて、新たに参加する企業を募っていくという。 -

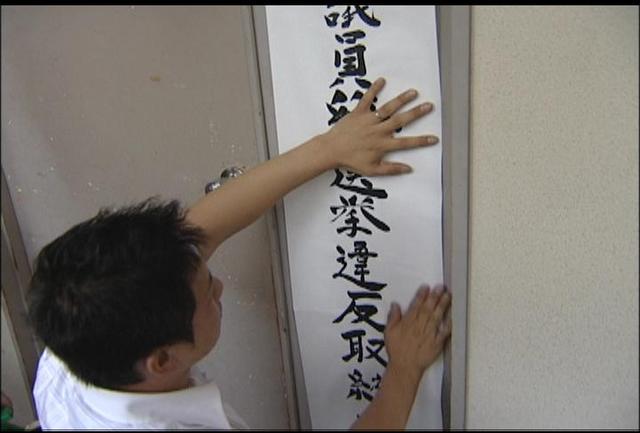

伊那署が選挙違反取締本部 設置

伊那警察署は22日、衆議院議員選挙を前に選挙違反取締本部を設置した。

衆議院議員選挙は来月18日に公示され30日に投票が行われる。

これを受け伊那警察署は衆議員議員総選挙違反取締本部を設置した。

県警察本部によりますと、22日までに今回の選挙で公職選挙法で禁止されている個別訪問をおこなったとして、1人に警告が出されたということです。

伊那署では公正な選挙が行われるよう、指導と取締を強めていくとしている。 -

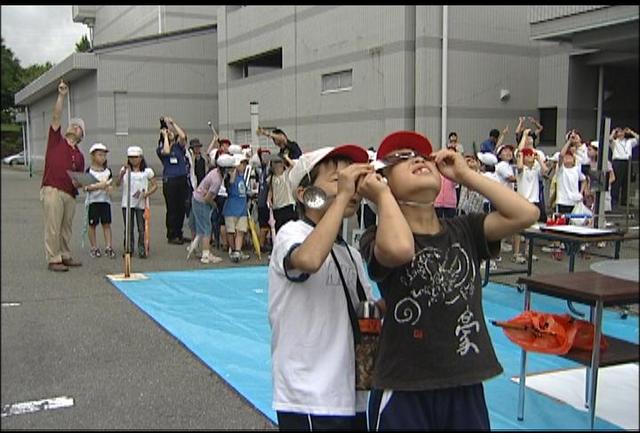

46年ぶり 日本で皆既日食

22日は46年ぶりとなる皆既日食が日本で起こり、伊那地域では太陽の一部が欠ける部分日食が観測された。

22日の上伊那地域は、朝方まで降っていた雨は止んだものの、厚い雲に覆われた1日となった。

しかし日食が始まってから1時間ほど経った午前11時ころには雲の切れ間から部分日食を観測することができた。

22日は日食にあわせて伊那文化会館で観測イベントがおこなわれ、伊那小学校4年生の児童およそ70人が天体ショーを楽しんだ。

観測イベントでは、フィルターを通して天体望遠鏡で太陽を写し、白いパネルで太陽が欠けていく様子が映し出されていた。

22日は伊那市の写真愛好家で会館職員の小池賢一さんも日食の様子を写真に収めようと、シャッターを切っていた。

小池さんはこの日のために、太陽の紫外線と赤外線をカットする、カメラ用の特殊なフィルターを7月初めに購入していた。しかし、あいにくの曇り空で雲がフィルターの役目を果たしたため、購入した特殊フィルターは使わずじまいだった。

また箕輪町の箕輪南小学校では、東京都の日比谷公園に日食を見ようと集まった人たちとインターネット回線をつなぎ日食の様子をお互いに伝え合った。

東京都で活動する天文グループ星空キャラバン実行委員会が企画した。

箕輪町で日食が見え始めた頃、日比谷公園では雲が厚かったため日食が見えず、日食を目にした箕輪南小の児童が電話で様子を伝えていた。

この他広島県や鹿児島県など他県の日食の状況をインターネットを利用して観察し、箕輪町から見える日食の様子と見比べた。

22日は雨雲の広がる1日となったが、日食を観測することができ、イベントに参加した児童らは、壮大な天体ショーを満喫した。

なお次回皆既日食を日本で見ることができるのは、26年後の2035年平成47年9月2日だという。 -

上伊那ポンプ操法大会

上伊那の消防団一を決めるポンプ操法とラッパ吹奏大会が19日、伊那市役所駐車場で開かれ、ポンプ車操法の部で箕輪町が、小型ポンプ操法で南箕輪村が優勝した。

大会には上伊那8市町村の代表チームが出場し、日ごろからの練習の成果を発揮した。

箕輪町代表としてポンプ車操法の部に出場した第6分団の選手は、規定タイムより早くホースを延長するなど機敏な行動を見せ、出場チームの中で唯一プラス加点の結果で優勝した。

また、南箕輪村代表で小型ポンプ操法の部に出場した第4分団は、全員が正確な動作をし、見事優勝した。

ラッパ吹奏大会は辰野町が優勝し、それぞれの部門の優勝消防団は8月2日に須坂市で開かれる県大会に出場する。 -

フラワーアレンジメント競技県大会

高校生がフラワーデザインの技術を競うフラワーアレンジメント競技の県大会が18日、南箕輪村の上伊那農業高校で開かれた。

この大会は、県内の農業高校で作る農業クラブ連盟が開いているもので、県内の高校生19人が出場した。

大会は、与えられた課題に取り組むベーシック作品と、自由に作ることができるフリー作品の2つを100分以内に仕上げる。

大会には上農高校からも二人の生徒が出場した。

3年の中村美久さんは、「包みこむ優しさ」をテーマにフリー作品を仕上げた。

また同じく3年の木村瑞希さんは、「憧れのクレッセント」をテーマに作品を仕上げた。

花の向き、花の特徴の生かし方、花とアレンジのバランスなど合計200点満点で審査が行われた。

審査の結果、中村さん、木村さん共に、惜しくも入賞を逃している。

なお、上位の2人は11月に神奈川県で開かれる産業教育フェア全国高校生フラワーアレンジメント大会に出場する。 -

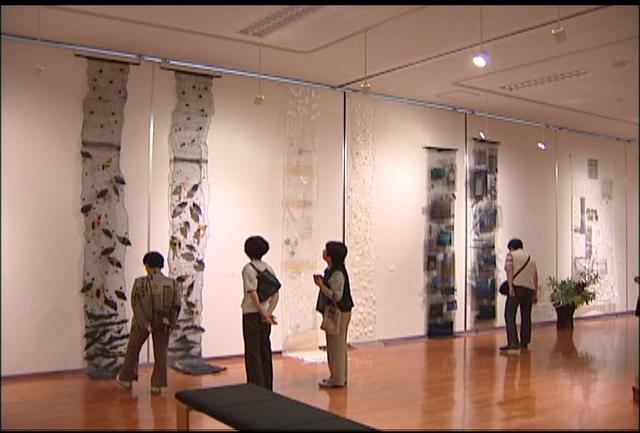

布・NUNO・布作品展

布にこだわった5人の作家の作品展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

作品展を開いているのは、伊那市や岡谷市などで活躍している5人の染織作家。

東京のデパート等でも定期的に発表していて、伊那市では、2年に1回のペースで作品展を開いている。

美術大学出身の5人が県の染織作家協会で知り合い、意気投合してスタートした。

会場には、それぞれの個性が感じられる作品200点が展示されている。

このうち、伊那市の山田邦子さんは、繭の外側のけば糸を使った二重折りの布でデザインから染め、織りまですべて1人でこなしたタペストリーを出品している。

会場には、それぞれの作家が製作したバッグもあり、1万円から3万円で販売されている。

代表の花岡さんは、「素材の面白さを感じて欲しい。布と花が織り成す空間も味わってもらいたい」と来場を呼びかけている。

この作品展は、21日火曜日まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれている。 -

関東甲信地域 梅雨明け

気象庁は14日、関東甲信地域が梅雨明けしたとみられると発表した。

長野地方気象台によると、今年は、平年より6日早く、去年より5日早い梅雨明けとなった。

梅雨の期間は34日間で、降水量はほぼ例年並みだったという。

気象台では、むこう一週間、長野県内は、移動性の低気圧の影響で、晴れたり曇ったりのすっきりしない天気が続くとみている。

14日の伊那地域は、雲の多いどんよりとした空模様だったが、時折、雲のすき間から指す強い日差しを浴びて、伊那小学校の児童は元気に水泳の授業を行っていた。 -

新型インフル医療体制変更に

伊那保健福祉事務所は13日、新型インフルエンザの医療体制を原則すべての医療機関で外来診察できるよう方針を変更した。

県内における新型インフルエンザの医療体制は、県の示している方針と国が6月に示した新たな方針の2通りを、各保健福祉事務所が地域の実情に併せ判断し行っている。

今回、伊那保健福祉事務所では、情報の混乱を避けるため従来の県の示している方針から、先月国が示した新たな方針へ医療体制を変更した。

これにより外来診察は、指定医療機関の伊那中央病院から原則としてすべての医療機関で外来診察を受けることができるようになる。

伊那保健福祉事務所によると、県内10カ所ある保健福祉事務所のうち、既に半数が国の方針に医療体制を変更しているという。 -

ミュージカル「火の鳥」8月22日公演

手塚治虫の生誕80周年を記念し、制作されたミュージカル「火の鳥」の公演が、8月22日に伊那市の伊那文化会館で行われる。

伊那でのミュージカルは、市内の演劇関係団体や音楽愛好者団体などで実行委員会を組織し、運営に当たっていて、9日夜は、4回目の実行委員会が開かれた。

ミュージカル「火の鳥」は、劇団わらび座と新宿区が共同で制作するもので、友好提携を結んでいる伊那市民にも見てもらいたいと、今回、上演が決まった。

手塚治虫の原作「火の鳥 鳳凰編」をミュージカル化したもので、奈良時代の日本を舞台に、生と死の輝きを描き出した作品。

公演は、8月22日に、県伊那文化会館で開かれる予定で、チケットはまだ余裕があり、前売りで大人3200円、高校生以下は、1000円。

前日の21日には、出演者から演技指導を受けられるワークショップのほか、本番終了後には舞台裏を見学できるツアーも計画されている。

実行委員会では、「新宿と伊那市の縁で実現したまたとない機会なので、是非家族でご覧頂きたい」と話している。 -

「R153の整備を国の直轄事業に」

国道153号に関わる伊那市など4市の議会は、国道153号の整備を国の直轄事業として取り組むよう、県に要望する。

直轄とすることで、なかなか進まない国道153バイパスの整備などを早急に進めたい構えだ。

これは、伊那市と宮田村の議員が9日開いた国道153号バイパスを考える懇談会で、伊那市議会の中村威夫議長が明らかにした。

中村議長は、現在、県の事業として工事が行われている国道153号伊那バイパスについて、「伊那バイパスのルートが発表されたのは15年前。計画から15年を経て、やっと今年の2月に伊那バイパスの着工となった」と、なかなか工事が進まない現状を話した。

一方、国の直轄で工事が行われた伊南地区の伊南バイパスは、すでに駒ヶ根市内のバイパス整備が完了し、次の工区である飯島町での工事が進んでいる。

こうした状況から、「国の直轄事業でなければ工事は進まない」と訴えた。

また、伊那バイパスと伊南バイパスをつなぐ道路については、いまだにルートも発表されてない現状から、「伊那バイパスの先線を伊南バイパスの北進ルートと考え、国の直轄で整備してもらいたい」と話した。

国道153号に関わる伊那市、駒ヶ根市、塩尻市、飯田市の議会では、今月予定されている長野県市議会議長会に議案を提出した後、県に働きかけていく予定。 -

サンマ 初物入荷

秋の味覚、サンマの初物が、10日、北海道から伊那市内の卸業者へ届き、小売店や料理店の関係者が、さっそく仕入れた。

日本近海でのサンマ漁は、7月8日が解禁となっていて、毎年丸水長野県水、伊那営業部には7月10日に初物が届く。

県水によると、10日に届いたサンマは、北海道の東側、太平洋に面している根室沖等で水揚げされたもの。

サンマは、体長およそ30センチメートル、胴回りは10センチで、昨年のものに比べやや大きく、店頭では、1尾およそ400円で販売されるという。

サンマ漁のピークは、8月下旬から9月になる見込みで、これから脂がのり美味しくなるという。 -

少林寺拳法県大会

少林寺拳法の長野県大会が5日、伊那市勤労者福祉センター体育館で開かれた。

大会は全国大会の予選として開かれたもので、県内の小学生から一般まで約300人が参加した。

少林寺拳法の大会は勝敗を決める試合ではなく互いの技の正確さや、迫力を審査し、優劣を競います。

この日は親子での技のかけあいもあり、参加者が日頃の鍛錬の成果を発揮した。

大会の結果、伊那支部で最優秀は次の通り。

一般男子5段以上の部で伊那の伊藤重充さん、飯島伸一さん。

一般女子マスターズの部で富田弘美さん、小澤さゆりさん。

中学生団体伊那支部。

最優秀になった個人や団体は、10月に青森で開かれる全国大会に出場する。 -

JA職員が浴衣姿で窓口対応

七夕の7日、JA上伊那の職員が浴衣姿で窓口対応した。

このうち伊那市の東春近支所では、7人の職員が浴衣姿で接客を行った。

東春近支所では初めての取り組みで、ある職員は「お客さんから凉しげで良いと好評です」と話した。

また7日は七夕ということで訪れた人たちにお菓子がプレゼントされた。 -

南アルプス北部地区山岳救助隊訓練

夏山シーズン本番を迎え、南アルプス北部地区山岳救助隊は7日、伊那市長谷黒河内の岩場で訓練を行った。

夏山での万が一の事故に備え、隊員同士の意思疎通を図る事などを目的に毎年この時期に訓練を行っている。

南アルプス北部地区山岳救助隊は民間や行政など78人で組織されている。

7日は17人が参加し、基礎となる命綱の結び方を確認したり、高さおよそ15メートルの岩場を登るなどした。

また、滑落を想定し、負傷者を背負って岩場を登ったり、上から負傷者を引き揚げる訓練も行った。

隊員達は、声を合わせてロープを引っ張ったり岩場を何回も登ったり降りたりして訓練していた。

南アルプス北部地区山岳救助隊が管轄するエリアでは平成20年度、遭難が2件、けが人が3人で、いずれも命には別状はない。

平成21年度に入ってから遭難などは発生していない。

救助隊では今後、ヘリコプターと連携しての訓練などを予定している。 -

元気づくり二次選定分決まる 上伊那は24件2900万円

上伊那地方事務所は3日、特色のある取り組みや地域づくりを助成する県の元気づくり支援金の二次募集選定結果上伊那分を発表した。上伊那では24事業約2900万円が内定した。

伊那ケーブルテレビエリア内では、12事業が内定しており、うち7件が新規事業となっている。

そのうち、上伊那森林組合が申請した森林整備事業は、森林の所有者や境界線の情報などを電子データベース化する事業で、森林整備の円滑化を図ることを目的としている。支給額は約160万円。

また、井上井月顕彰会が行うドキュメンタリー映画製作などに約280万円、秋葉街道を新たな観光資源として活用することを目指す秋葉街道信遠ネットワークの事業に約200万円が支給される。

また今回は、昨年度実施した事業の中で特に優れていた5事業を優良事例として選定。伊那商工会議所女性部が取り組んだ「環境紙芝居事業」などが選ばれている。 -

青少年の健全育成呼び掛け 街頭啓発

青少年の健全育成を呼び掛ける街頭啓発が1日、伊那市などで行われた。

7月は「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」「有害環境排除県民運動強化月間」で、街頭啓発はそれに合わせて行われた。

アピタ伊那店では、子ども育成団体や県、警察などが健全育成、薬物乱用防止などを呼び掛けるチラシやティッシュを配った。

上伊那での少年による犯罪は、昨年は前年より45件増の128件となっている。

県では、「青少年の行動で気付いたことがあったら声かけをしてほしい」として期間中、声かけ運動を推進している。

また、有害図書販売機の実態調査や撤去の要請をしたり、青少年の健全育成に関する研修会も開かれる予定。 -

リニアBルート求める決議見送り

県議会公共交通対策特別委長野県議会の公共交通対策特別委員会は1日、リニア中央新幹線の伊那谷を通るBルート建設を求める決議を見送った。

県議会では6月、地域振興の立場から伊那谷を通るBルートでの建設を求める決議が提案されていた。

しかし、同日開いた公共交通対策特別委員会で検討した結果、議員の意見が分かれ、決議が見送られた。

上伊那地区建設促進期成同盟会の小坂樫男伊那市長は、「残念な結果。20年前に長野県民の総意として決めたBルート。県議会も意見統一しきちんとやっていただきたい」と話していた。 -

路線価公表

相続税などを算定する基準となる土地の評価額、路線価が1日、公表された。

伊那税務署管内は14年連続で路線価の平均が下がった。

路線価は、国税庁が1月1日の時点で道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額を算定したもの。

伊那税務署管内では、伊那市の県道南箕輪沢渡線、通り町が6.2%下がって6万1千円、ナイスロードの伊那市役所付近が6.7%下がって4万2千円となっている。

箕輪町では、松島の国道153号八十二銀行箕輪支店付近で5.1%下がって3万7千円、南箕輪村では神子柴のアクセス道路伊那インターチェンジ付近で5.7%下がり3万3千円となっている。 -

土砂災害危険個所パトロール

雨の多い時期を迎え土砂災害を未然に防ごうと、伊那建設事務は30日、危険が予想される個所のパトロールをした。

これは、雨の多くなる時期に、危険な個所の把握と対策を立てることを目的に毎年行っている。

伊那建設事務所や市の職員など46人が3つのグループに分かれて危険個所をパトロールした。

今回は、避難所に指定されている場所の急な斜面を中心に、上伊那の27カ所を点検した。

このうち伊那市の上新山公民館付近の急傾斜地では、斜面にひび割れはないか、倒れそうな木がないかなどの項目をチェックしていた。

伊那建設事務所によると、この日のパトロールで、緊急対応の必要な個所は確認されなかったという。 -

5月求人倍率0.27倍

過去最低記録更新5月の上伊那の月間有効求人倍率は0.27倍で、2月から4カ月連続で過去最低を更新した。

伊那公共職業安定所によると、5月の求人倍率は4月の0.31倍を0.04ポイント下回る0.27倍となった。

県平均は0.39倍、全国は0.44倍で、上伊那は上田の0.24倍に次いで、県内で2番目に低い数字となっている。

月間有効求職者数は前の月より131人少ない5671人、月間有効求人数は前の月より267人少ない1555人。

新規求職者数は954人で、昨年11月以来6カ月ぶりに千人台を下回ったが、今年になってからパートでの求人の比率が高くなっているため、正規の職探しは難しい状況が続いているという。

伊那職安では、依然として製造業の求人数が少ないことが主な要因とみていて、「先が読めず、大変厳しい状況だ」としている。 -

JR東海 リニア中央新幹線工事費など試算結果説明

JR東海は29日、県内5地区の期成同盟会を対象に、リニア中央新幹線の工事費や所要時間なの試算結果についての説明会を松本市内で開いた。

説明会は、県の要望で地域との情報共有を目的に開かれ、上伊那など県内5つの期成同盟会の関係者約240人が出席した。

JR東海は、2025年に東京・名古屋間でリニア開業を目指していて、今月18日にルート選定の基本データとなる工事費や所要時間に関する試算結果を公表し、県などに伝えた。

JRの試算によると、伊那谷を通るBルートは、建設費が5兆7400億円、所要時間47分。

一方JRの想定する南アルプスを貫くCルートは、Bルートと比較して工事費で6400億円低い5兆1千億円、所要時間も7分短く40分となっている。

説明会は冒頭を除き非公開で行われ、出席者からはCルートの場合「トンネル工事費の積算根拠を明らかにしてほしい」「長野県は20年前から県民の総意としてBルートを決めていることを重く受け止めてほしい」などの意見が出た。

それに対しJR東海は「データの詳細は明らかにできないが過去のトンネル工事の経験か信頼できる」と説明。

またルートについては、「現在は国の指示に基づき、建設可能な3つのルートの調査を進めている段階」と回答した。

終了後に上伊那広域連合の小坂樫男伊那市長は、「JRはCありきで話をしている。データの根拠が示されなければ納得できない」と話していた。

JR東海の増田幸宏取締役は、「十分丁寧な説明ができ、理解を得たと思う」と話していた。

飯田の出席からは、Cルートを押す意見も出されたという。 -

上伊那野生鳥獣保護管理対策協議会

野生鳥獣対策に一定の成果上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会は29日開き、上伊那地域の野生鳥獣対策について、一定の成果が上がっていることを報告した。

協議会では、平成20年度の被害状況報告があった。

それによると、上伊那地域の農林業への被害額は約1億7600万円で、前年度に比べ4千万円ほど減少している。

野生鳥獣対策としては、毎年防護柵を延長しているほか、昨年度は個体数調整などのシカの捕獲で開始以来最多の2300頭ほどを捕獲した。

上伊那地方事務所では、「被害額は減少したものの新たに被害の出た集落もあり、実態としては横ばい状態」と話している。

会議ではこのほか、本年度、各市町村の広報誌などで使用できる一般向けの鳥獣被害啓発用の電子データの作成に取り組むことを確認したほか、信大農学部の野生動物対策センターが動物の行動調査用の発信機開発に取り組むことなどが報告された。 -

中南信消防広域化協議会

長野県中南信地域7つの消防組織の再編を検討する中南信消防広域化協議会の会合が29日、塩尻市で開かれた。伊那消防組合組合長の小坂樫男市長のほか、松本市や飯田市から約40人が出席した。

会合では協議会に設置された将来ビジョン策定小委員会がまとめた消防広域化により考えられるメリットと、通信指令体制の整備に関する見通しについて報告があった。

広域化によるメリットについては、組織体制や指揮系統の一本化により大規模災害が発生した場合など、これまでの管轄エリアを超えた部隊の増強などが迅速に行える竏窒ニしている。

また通信指令体制の整備のうち指令センター設置については、指揮命令の統一性や費用面から中南信で1カ所が望ましい竏窒ニする一方、管轄面積が広いことなどから複数の設置についても比較検討する必要があるとしている。

また、県が管理する権兵衛トンネル内の無線施設のデジタル化を県に要望した。

次回の協議会は11月に予定しており、広域化にかかる財政シミュレーションと経済負担の方向性などについて検討する予定。 -

上伊那松くい虫防除対策協議会 松くい虫被害、過去最大

県や市町村の担当者などでつくる上伊那地方松くい虫防除対策協議会は29日開き、昨年度の被害面積が過去最大になったことなどを報告した。

上伊那の昨年度の被害面積は過去最大の約6300立方メートル。被害地域については、昨年5月に箕輪町福与で被害が確認され被害域が北上したが、その後新たな地域で被害は確認されていない。

市町村別の被害面積は伊那市が前年度より150立方メートル多い1200立方メートル、箕輪町が8立方メートル、南箕輪村では今のところ被害は確認されていない。

協議会の林伸行会長は「今年度も雨が少なく、被害が増加することが危惧される。市町村と協力して防除対策に力を入れていきたい」と語った。

本年度は被害が深刻化している伊那市の東春近、西春近地区などで樹種転換を実施し被害対策を進める。 -

アユの友釣り解禁

天竜川水系のアユの友釣りが27日、解禁となり県内外から訪れた釣り人が竿の感触を楽しんだ。

梅雨晴れの1日となったこの日は、朝6時にアユの友釣りが解禁となり天竜川では多くの釣り人が竿を出していた。

友釣りは縄張りに入ってきた他のアユを追いだそうとする習性を利用した漁法で、釣り人らは、

おとりのアユをたくみに操っては、次々と釣り上げていた。

天竜川漁業協同組合が、解禁前に放流した、およそ62万匹のアユは、現在15センチから20センチほどに成長している。

この日は漁協管内でおよそ400人の釣り人が訪れ、多い人では40匹を釣り上げたという。

天竜川漁協では、「8月頃には30センチほどのアユも出てくる。釣果も期待できそうだ」と話している。

来月11日には高遠ダムより、上流の藤沢川や黒川でもアユ釣りが解禁となる。 -

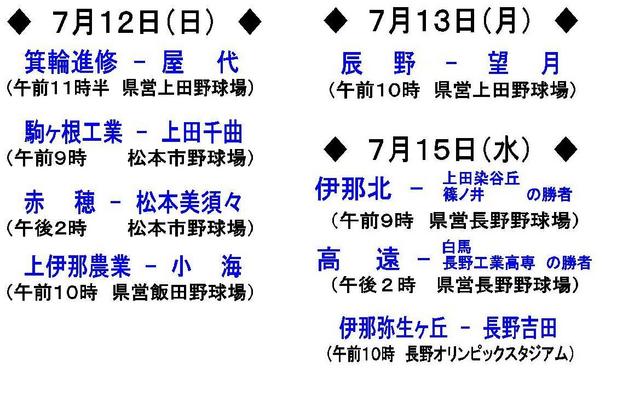

夏の高校野球 組み合わせ決まる

7月11日に開幕する、全国高校野球選手権長野大会の組み合わせ抽選が27日行われた。

-

森林税活用の里山整備 本年度は400ヘクタール

本年度1回目のみんなで支える森林づくり上伊那地域会議は26日、伊那市の伊那合同庁舎で開いた。県が予算規模や計画面積を説明し、森林税を活用した上伊那地域の間伐の計画面積が昨年度の倍以上にあたる400ヘクタールに上ることを示した。

それによると、間伐などの里山整備は昨年度実績の173ヘクタールを2倍以上上回る400ヘクタール、所有者が複数いる里山の境界線の明確化などの集約化事業は昨年度並みの250ヘクタールを目標にしている。

ただ集約化事業には、2倍以上の658ヘクタールの要望が県に寄せられていて、委員からは、「所有者が高齢化しているので早い時期に実施しないと境界線がますます分からなくなってしまう」「境界線をまずはっきりさせないことには間伐などに進めない」などの意見が寄せられた。

これに対し県側は、「森林税にプラスして、国の経済対策や単年度の補助事業があり、それらを有効に使うことも可能」とした。

森林税を使った里山整備事業は本年度、県全体で10億1千万円を予定している。 -

「下平瑞雲と門下5人展」29日まで

駒ヶ根市在住の水墨画家下平瑞雲さんとその門下生5人による水墨画展が29日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

会場には、それぞれが描いた作品を作者ごとのコーナーに分けて展示している。

この展示会は、師匠の瑞雲さんの呼びかけに応じて門下生の有志5人が参加し、今回初めて企画した。

瑞雲さんによると、このようなスタイルの展示会は県下でも大変珍しく、会に心意気や勢いがなければなかなか難しいという。

門下生5人は、それぞれ10年ほどのキャリアを持っていて、この展示に向け制作した力作が並んでいる。

また、同じ題材のボタンを5人が描いた作品もあり、それぞれの個性を見比べることができる。

瑞雲さんは、「教室の生徒と指導者の心のつながりが表れた成果だと思う」と話し来場を呼びかけている。

1812/(木)