-

女子ソフトボールの戸田中央メディックス埼玉が市長を表敬訪問

伊那市で夏合宿を行っている、日本女子ソフトボールニトリJDリーグに加盟する戸田中央メディックス埼玉の監督らが21日に伊那市の白鳥孝市長を表敬訪問しました。

21日は、戸田中央メディックス埼玉の福田五志監督と宮下雅志コーチのほか、選手4人が伊那市役所を訪れました。

チームは7月18日から伊那市で夏合宿を行なっています。

宮下コーチは伊那市御園の出身で、現役時代は男子ソフトボールチームのKOAに所属し、ピッチャーとして活躍しました。

今年度から宮下コーチが就任したことが縁で伊那市で合宿を行うことになりました。

伊那スタジアムと富士塚スポーツ公園運動場を使用して、秋のリーグ戦に向けてバッティングを中心に練習を行っていくということです。

合宿は7月26日まで行われ、7月23日には伊那スタジアムで同じリーグに加盟するデンソーブライトペガサスと練習試合を行うということです。

また10月には伊那市でリーグ戦も行われる予定です。

-

伊那北高校が10年ぶりのベスト8進出

夏の全国高校野球選手権長野大会、伊那市の伊那北高校は20日に4回戦で長野俊英に勝ちベスト8進出を決めました。

伊那北高校のベスト8進出は2012年以来10年ぶりとなります。

20日は諏訪市のしんきん諏訪湖スタジアムで4回戦が行われました。

初回に2点を先制された伊那北は、3回裏1アウト2塁の場面で2番小松のタイムリーヒットで1点を返します。

2回以降好投を続けてきた先発の大野が6回に長野俊英打線につかまります。

この回2度のスクイズで2点を追加されリードを3点に広げられます。

6回裏ヒットなどで2アウト満塁として、1番戸田がタイムリーヒットを放ち2人がかえり1点差とします。

7回裏には4番大野のセンター前ヒットで同点とします。

勢いに乗る伊那北は8回裏に2番小松の3ベースで2点を勝ち越し、さらに3番埋橋の左中間へのヒットで1点を追加し7対4とします。

7回からマウンドにあがった松崎が長野俊英打線を抑えて7対4でベスト8進出を決めました。

準々決勝は東京都市大学塩尻と24日に長野オリンピックスタジアムで対戦します。

試合の模様は24日夜に122chで録画放送します。

-

AIが移住ライフプランを提案

年々増加する移住相談に対応しようと、伊那市は人工知能AIの会話型システム「チャットボット」を活用し、移住希望者それぞれにあった伊那でのライフスタイルを提案するサービスの提供を20日から始めました。

20日は、伊那市役所で記者会見が開かれ伊那市とシステムを開発した沖電気工業株式会社の担当者が説明を行いました。

チャットボットとは、ユーザーが入力するテキストに対応してAIが自動的に回答する会話型システムです。

今回のチャットボットを活用した「INA LIFE DESIGN RECOMMENDED」のサービスは、伊那市公式ホームページと公式ラインで利用できます。

用意された6つの質問に答えると、「暮らし」や「住まい」「仕事」「教育」についてそれぞれに合ったライフプランが表示されます。

質問のうち、移住したら「どんな事をしたいか」「どんな家に住みたいか」などは自由入力となっています。

入力した単語に応じて沖電気が開発したAIがおすすめのライフプランを提案するという事です。

チャットボットを活用する事で、時間や場所にこだわらず、手軽に情報にアクセスできます。

伊那市と沖電気は、包括連携協定を結んでいて、新産業技術を用いた地域課題解決に取り組んでいます。

伊那市では、今回のサービス提供により、多岐にわたる移住相談への対応強化を図っていきたいとしています。

-

伊那西高校キャリアフェス

伊那市の伊那西高校は、地元の企業から話を聞くキャリアフェスを12日開きました。

キャリアフェスには、上伊那を中心に製造業やサービス業など、33の企業や団体がブースを出展し、生徒たちに仕事の内容などを紹介しました。

このうち、株式会社ニシザワのブースでは、伊那西高校を卒業した社員が「様々な仕事を任せてもらえるよう頑張っている」などと話していました。

また今回は初めてキャリアコンサルタントによる相談ブースも設けられ、生徒たちにアドバイスを送っていました。

キャリアフェスは、上伊那の産学官の団体で作る上伊那郷土愛プロジェクトの協力で伊那西高校が開いたものです。

これまでは就職希望の生徒のみでしたが、今回から進学希望も含む全校生徒約400人が参加しました。

県外に進学した女性のUターン率向上につなげる狙いもあります。

伊那西高校では、今年度の卒業予定者130人のうち、就職希望は15人で、減少傾向だということです。

伊那西高校では「地元の企業を知ってもらい、上伊那での就職を考えるきっかけにしてほしい」と話していました。

-

介護・認知症予防の音楽レクリエーション

介護・認知症予防の音楽レクリエーションが17日に、伊那市のきたっせで、行われました。

伊那市在住の歌手で音楽療法士の春日くに子さんを講師に招き、音楽レクリエーションが行われました。

参加者たちは音楽に合わせながら、見本の振り付けを真似していました。

春日さんによると、歌いながら踊ることにより脳が活性化され、認知症予防に繋がるということです。

また、歌うことで口腔ケアもできるということです。

春日さんは「元気に楽しく認知症予防をしてほしい」と話していました。

この音楽レクリエーションは、山寺区が開いたもので、山寺区在住のおよそ50人が参加し、歌に合わせて楽しんでいました。

-

ホテル駐車場に限定の特設ビアガーデン

伊那市のFINE DAYS HOTELの駐車場に2日間限定の、特設ビアガーデンが登場しました。

18日は、祝日だったこともあり、多くの客が訪れていました。

JR伊那北駅近くのFINE DAYS HOTEL駐車場にビアガーデンが作られ、おとずれた客は、外での酒や料理を楽しんでいました。

このビアガーデンは、FINE DAYS HOTELが、伊那市の夏を盛り上げようと開きました。

市街地の店に声をかけ、18日は3店舗がキッチンカーで出店しました。

隣にある伊那北公園でも食事をすることができ、密を避けて営業をしていました。

FINE DAYS HOTELでは「伊那市にビアガーデンが少ないので、ここに来て楽しんでもらいたい」と話していました。

ビアガーデンの次の営業は、今月31日の午前11時から午後7時までです。 -

芝平山絵図の虫干し

伊那市の無形民俗文化財に指定されている「芝平山の絵図」の虫干しが伊那市高遠町の北原生活改善センターで17日、行われました。

17日は、高遠の芝平、御堂垣外、荒町、北原、栗田、四日市場の区長や総代らが集まり虫干しを行いました。

芝平山絵図は、今から314年前、江戸時代中期の1708年に作られたものです。

当時、高遠側の6つの村と諏訪側の12の村で山の所有権を巡る争いがありました。

絵図は、その争いを収めるために幕府が境界を決めて双方に渡したものです。

17日は、高遠町歴史博物館学芸員の福澤浩之さんが絵図について解説しました。

境界の部分には、黒い線が引かれ判が押されています。

藤沢地区の子どもたちも見学に訪れ、貴重な絵図を興味深げに見ていました。

絵図の虫干しは年に1回、7月15日前後の休日に高遠の6地区が持ち回りで行っていて、今年は、北原が担当しました。

来年は、栗田が担当するということです。

-

諏訪形区御柱祭 引き口の穴あけ

7年目に1度行われる伊那市西春近諏訪形の御柱祭で、柱を引くときの縄を入れるための穴をあける、引き口の穴あけが17日に、行われました。

17日は、諏訪形区諏訪神社御柱実行委員会の斧入れ班のメンバー11人が集まり、引き口の穴あけが行われました。

一の柱に、チェーンソーで両側に穴をあけ、縄が通るように削っていきます。

1時間ほどで、両側の穴が貫通しました。

里曳きの際にこの穴に縄を通し、柱を引いていきます。

見学に来た子ども達も、穴が空いた柱に触りながら楽しんでいました。

17日は、一の柱から四の柱に引き口の穴あけが行われました。

9月4日に山出し、10月1日に里曳きが行われ、御柱が諏訪神社に建てられます。

-

高遠町板山 上社小宮御柱祭へメドデコ材提供

諏訪大社上社の小宮の御柱祭で、御柱に取り付けるメドデコとして使用するナラの木の切り出しが、伊那市高遠町板山の山林できょう、行われました。

16日は諏訪市の御頭御射宮司社の氏子14人が板山を訪れ、板山生産森林組合が管理する山林でナラの木の伐採が行われました。

上社の御柱はV字に取り付ける飾り「メドデコ」が特徴です。

板山の出身者が諏訪市に嫁いだ事が縁となり、前回の2016年の御柱祭で初めて木の提供が行われ、今回は2回目です。

伐採を前に神事が行われ、塩と酒で木を清めた後、斧入れが行われました。

神事を終えると、チェンソーで2本を切り倒し、坂を落として運び出しました。

ナラの木は、二つに切られ、御柱の前メドと後メドとなります。

諏訪大社上社の小宮「御頭御射宮司社」の御柱祭の里曳きは、9月4日に予定されていて、板山の住民も招待されるということです。

-

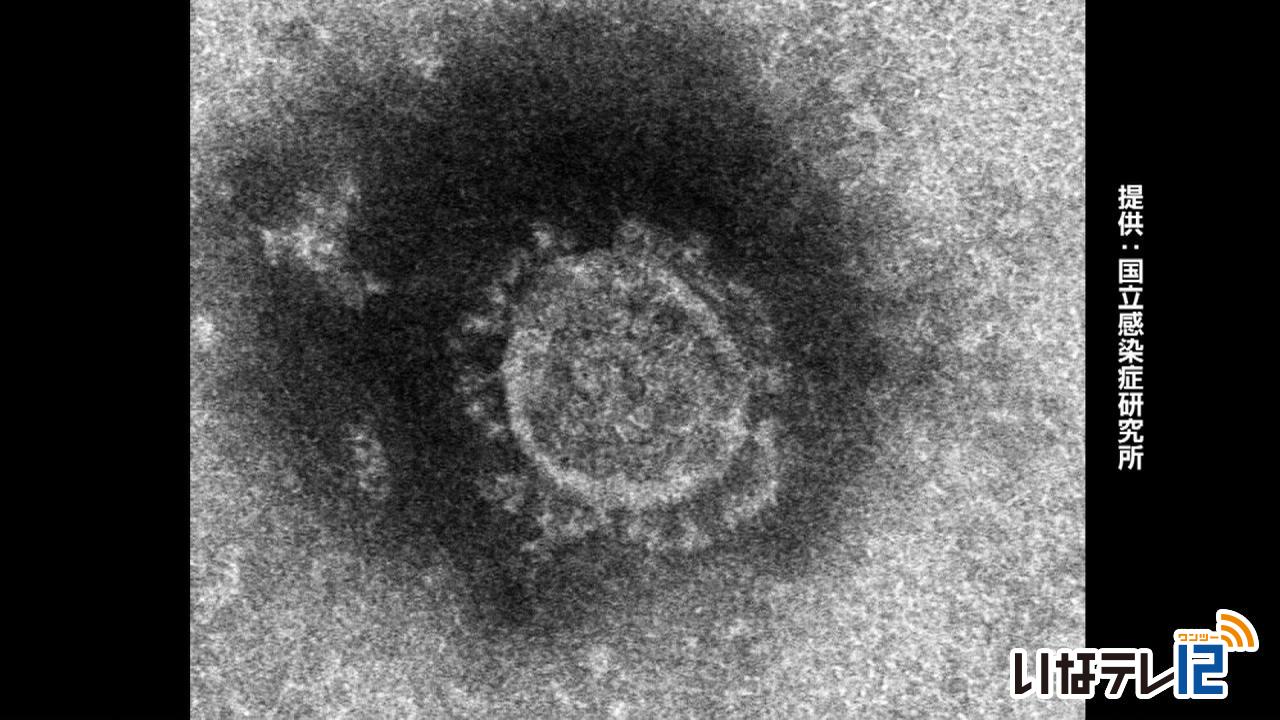

上伊那60人含む815人新型コロナ感染確認

長野県内で16日、新たに上伊那地域の60人を含む815人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県内の新規感染者数が800人台となるのは4月16日以来です。

県、長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、伊那保健所管内は60人で、伊那市で20人、箕輪町で9人、南箕輪村で13人、駒ヶ根市で11人、辰野町と中川村でそれぞれ2人、宮田村で3人、上田保健所管内で100人、佐久保健所管内で92人、松本保健所管内で85人、長野保健所管内で66人、飯田保健所管内で64人、諏訪保健所管内で45人、北信保健所管内で30人、木曽と大町保健所管内でそれぞれ4人、県外6人、長野市159人、松本市100人の合わせて815人です。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは84,026人で入院は78人、死亡は206人です。

また県は伊那保健所管内の2つの小学校であわせて教職員1人と児童17人が感染する集団的な発生が疑われる事例があったと発表しました。 -

伊那市広報番組 手話通訳

伊那市は、広報番組「い~なチャンネル」の福祉サービスを紹介するコーナーで、聴覚障害の人に内容が伝わるよう手話通訳を入れた放送を始めました。

伊那市の福祉サービスをシリーズで紹介するコーナーで手話通訳を初めて取り入れました。

伊那市では、コロナの感染拡大防止のためマスクを着用して出演することも増え、聴覚障害がある人への情報発信が課題となっていました。

社会福祉課で、情報を必要としている人に、内容が伝わるよう手話通訳を入れてはどうかという提案がきっかけとなりました。

番組の手話通訳を担当しているのは、社会福祉課の行田千草さんです。

行田さんは、20年ほど前から手話通訳者の活動をしていて、講演会や動画投稿サイト、YouTubeで公開している市長の定例記者会見でも手話通訳をしています。

伊那市では今後、この他のコーナーについては画面の文字の大きさやイラストなどで工夫をし、情報を伝える相手を幅広く意識した広報に努めていきたいとしています。

-

全自動運転ロボットトラクターの実演会

GPSよりも精度の高い高精度測位サービスRTKを活用した全自動運転が行えるロボットトラクターのデモンストレーションが14日に伊那市西箕輪のJA菜園の圃場で行われました。

リモコンのスイッチを入れると、ロボットトラクターが全自動で動き出し畑を耕しました。

トラクターには誰も乗車していません。

トラクターのデモンストレーションはヤンマーアグリジャパン株式会社が行いました。

このトラクターはRTKシステムを導入しています。

RTKとは、地上の基地局の位置情報を活用するもので、GPSよりも高精度な測位を可能とする技術です。

RTKを活用することにより、GPSを使った時には30センチほどあった誤差が3センチほどになるということです。

このトラクターは113馬力で、最高速度10キロの自動走行を行えるということです。

前と後ろにカメラとセンサーを搭載していて、ほぼ360度を感知することができ、安全装置により停止します。

この実演会は、JA上伊那がスマート農業に先進的に取り組み技術普及を推進していることから、多くの人に技術を知ってもらおうとヤンマーに会場を提供したということです。

14日は他に最新機種のトラクターなどの実演も行われました。

この規模の実演会を開くのは上伊那では初めてで、会場にはのべ150人ほどが訪れたということです。

-

JICA海外協力隊の板山さんが出発報告

中米の国、グアテマラへJICAの海外協力隊として派遣される板山浩巳さんが14日に伊那市の伊藤徹副市長に出発のあいさつをしました。

板山さんは伊那市富県出身の45歳で、須坂東高校で数学教諭です。

派遣先のグアテマラでは教育事務所に配属され、学校教育の改善と学力向上に取り組むということです。

板山さんは6年前フィリピンのセブ島へ語学留学をした時に経済的な理由で学校に通えない子供たちと接したことがきかっけとなりJICAに応募したということです。

JICAでは現在、世界43か国に369人の隊員を派遣しています。

その内、県内出身者は13人いるということです。

板山さんの任期は2024年3月21日までで、26日に出国します。

-

地域まるごと活性イベント

ヨガ体験やフラワーアレンジメントが楽しめる「地域まるごと活性イベント」が伊那市の防災コミュニティセンターで9日に行われました。

ヨガ体験ができるヨガマルシェでは5人の講師が話をしました。

ヨガの講座にはおよそ10人が参加しました。

参加者は講師からゆっくりと体を伸ばすようにアドバイスを受けていました。

ほかにフラワーアレンジメント講座も開かれ、親子で楽しむ姿も見られました。

イベントは伊那市総合型地域スポーツクラブが開いたもので、伊那市などからおよそ90人が参加しました。

-

三宅小児童と高遠北小児童が交流

伊那市と東京都三宅村は、旧高遠町時代に友好町村盟約を結び2020年で50周年を迎えました。

12日は三宅小学校の5年生が高遠北小学校を訪れ、これからも交流が続くことを願い短冊に願い事を書きました。

12日は東京都三宅村の三宅小学校の5年生11人が、高遠北小学校の5年生7人と交流しました。

児童たちは、今後も交流が続くことを願って短冊に願い事を書きました。

旧高遠町と三宅村は、1970年に友好町村盟約を締結しました。

江戸時代、大奥の女中だった江島と歌舞伎役者の生島新五郎の悲恋「絵島生島事件」で、絵島は高遠に、生島は三宅島に流されたことが縁となりました。

今日は、高遠北小の全校児童が参加して歓迎の会も開かれました。

三宅小と高遠北小の交流は1995年から始まり、三宅小の5年生が夏に高遠を訪れています。

高遠北小の中山貴史校長は「高遠で楽しい体験をして素敵な思い出を作ってください」と話していました。

三宅小の児童は、三宅村に伝わる太鼓を披露しました。

一行は、13日高遠町内でウォークラリーを行い、14日に帰る予定です。

なお、2020年に盟約を結び50年を迎えたこともあり、伊那市と三宅村は、今月21日に新たに「親善交流」を締結する予定です。

今回書いた短冊は会場に飾られる予定です。

-

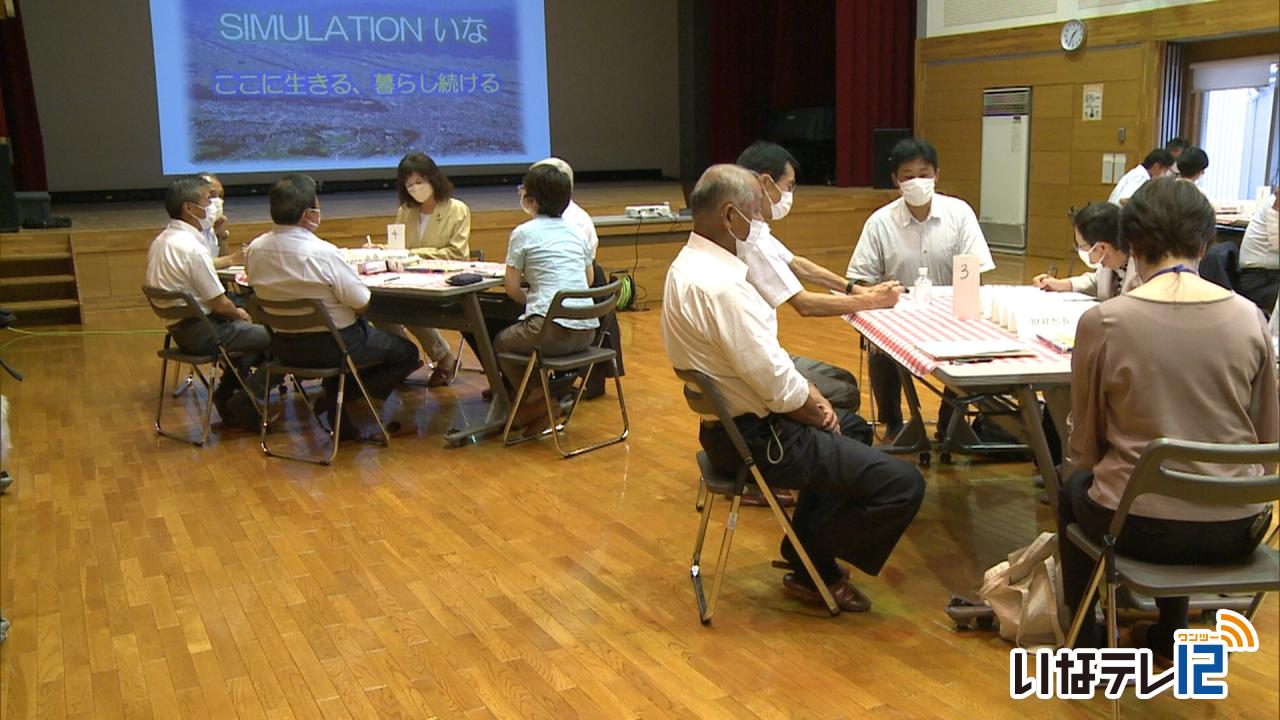

市民と議会の意見交換会を前に研修

伊那市議会議員が意見交換会の運営について学ぶ研修会が12日伊那市の富県公民館で開かれました。

研修会は8月に市民と議会との意見交換会が開催されることから、その運営について学ぼうと開かれたものです。

市議会議員と市職員合わせて24人が4つのグループに分かれて「シミュレーションいな」というワークショップ形式で行われました。

「シミュレーションいな」は異なった考え方を持つ相手を否定せず対話をしながら適切な結論につなげる経験を積むものです。

市議会では今回のワークショップを8月の市民と議会の意見交換会の運営に役立てたいとしています。

意見交換会は8月10日と12日に伊那公民館などで防災対策や153号バイパス開通後の地域づくりなどをテーマに開かれる予定です。

-

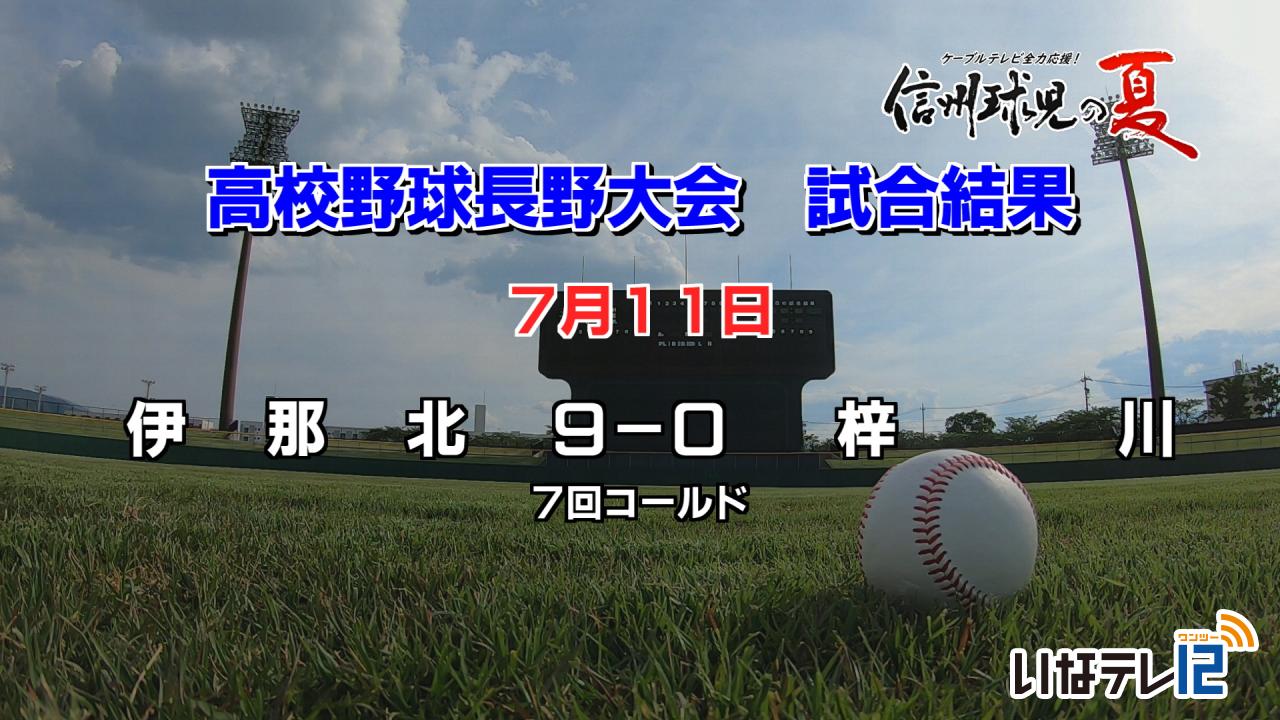

高校野球 上伊那勢の試合結果

第104回全国高校野球選手権長野大会、上伊那勢の11日の試合結果です。

しんきん諏訪湖スタジアムで伊那北対梓川の試合が行われ、9対0、7回コールドで伊那北が勝ちました。

12日は、しんきん諏訪湖スタジアムで辰野含む南信連合対長野南、

長野オリンピックスタジアムで伊那弥生ケ丘対長野工業、

松本市野球場で赤穂対松本第一、

県営上田野球場で上伊那農業対地球環境の試合を生中継します。

13日午後7時から122チャンネルで、上伊那農業対地球環境、続けて赤穂対松本第一の試合を再放送します。

-

内藤家 現当主に寒晒蕎麦を献上

伊那市の信州そば発祥の地 伊那そば振興会は、東京都を訪れ、高遠藩主だった内藤家の当主に、暑中信州寒晒蕎麦を献上しました。

10日は、信州そば発祥の地 伊那そば振興会の飯島 進会長が白装束に身を包み、内藤家17代当主の内藤 頼誼さんと、次期当主の頼克さんに寒晒蕎麦を渡しました。

献上式は、内藤家の屋敷があった新宿御苑近くの四谷区民ホールで行われました。

内藤家の二人は、寒晒蕎麦をじっくりと味わっていました。

江戸時代・8代将軍徳川吉宗の時代に、高遠藩主2代目当主の内藤頼卿が、暑中のご機嫌伺いとして、寒晒蕎麦の献上を始めてから、今年、300年の節目の年となりました。

その記念の年に、内藤藩主の子孫にそばを味わってもらいたいと、そばの献上式が行われました。

寒晒蕎麦は小寒から立春まで川の水に実を浸し、寒風で乾かす昔ながらの方法で作られています。

高遠での寒晒蕎麦の復活の取り組みは2000年から始まり、そのきっかけは山形県にありました。

高遠藩主・保科正之が転封したことで高遠から山形に伝わった寒晒の技法を、山形では一足先に復活させていました。

高遠での復活のきっかけとなった山形県の工藤 一夫さんも献上式にかけつけました。

無事に献上することができ、伊那そば振興会の飯島会長は安堵した様子でした。

寒晒蕎麦は、高遠町の7軒のそば店で23日から提供が始まります。

-

伊那市通り町でファミリーフェスタ 3年ぶりの歩行者天国

伊那市荒井の通り町商店街で、「伊那まちファミリーフェスタ2022」が10日に開かれました。

会場は3年ぶりに歩行者天国が行われ、親子連れで賑わいました。

会場には、おもちゃの魚釣りや射的などのブースの他、飲食の出店などが設けられ、多くの親子連れなどで賑わいました。

伊那まちファミリーフェスタは、長年荒井から山寺までの商店街で開かれてきた「ちびっこ駅伝」に変わるイベントとして初めて開かれたものです。

子どもから大人まで楽しく1日を過ごすことができるイベントにしようと、伊那商工会議所と地元商店街が実行委員会をつくり進めてきました。

いなっせ北側には、「街なかde森マルシェ」と題し、伊那の森に触れるブースが設けられました。

訪れた人は、端材を使って作品を作ったり、木質ペレットに触れたりして楽しんでいました。

実行委員会では、イベントをきっかけに商店街を知ってもらい足を運ぶきっかけになればうれしいと話していました。 -

暑中信州寒晒蕎麦 奉納祈願祭

江戸時代、高遠藩が将軍家に寒晒蕎麦の献上を始めてから今年が300年の節目の年となることを記念し、伊那市高遠町の高遠閣で奉納祈願祭が8日行われました。

祈願祭は、高遠町内のそば店などでつくる高遠そば組合が企画したもので関係者や一般など60人が出席しました。

祈願祭では、そばの豊作を願う神事が行われ、その後、そば店店主3人が奉納する「そば」を打ちました。

3人が「こね」「のし」「きり」を順番に担当して行いました。

寒晒蕎麦は、そばの実を小寒から立春までの間川に浸し、寒風にさらして乾かします。

極寒の川に浸け、寒風にさらす事で、あくが抜け、甘味と粘りが増すという事です。

奉納を終えると、会場の出席者に打ち立てのそばが振る舞われました。

高遠そば組合では、10日に東京新宿区を訪れ、高遠藩藩主だった内藤家17代目当主の内藤頼誼さんに寒晒蕎麦を献上する予定です。

高遠そば組合では、寒晒蕎麦が将軍家に献上され、今年で300年を迎えた事から、この節目を記念し祈願祭を行いました。

-

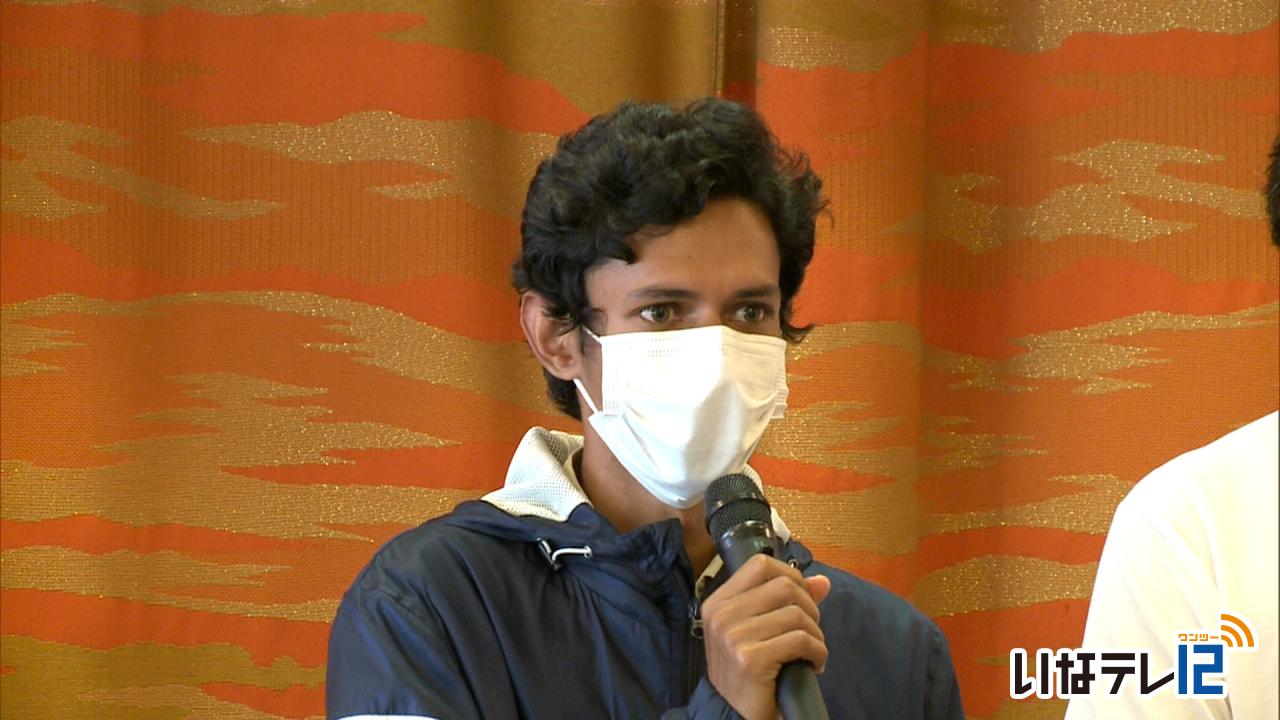

伊那RCが留学生に教育助成金

伊那中央ロータリークラブは信州大学農学部で学ぶ留学生に5日助成金を贈りました。

伊那市内で開かれた伊那中央ロータリークラブの例会の中で助成金を贈る留学生のアミン・エムディ・アルさんが紹介されました。

アミンさんは信州大学大学院の総合理工学専攻で年齢は29歳、国籍はバングラデシュです。

生物の個体発生を研究する発生学を学んでいて、日本の大学教員を目指しています。

この活動は伊那中央ロータリークラブが1993年から行っていて今回アミンさんには42万円が贈られたということです。

-

伊那新校の校名について意見交換

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ヶ丘高校を再編統合する新校の学校名についての意見交換が6日に行われました。

伊那新校再編実施計画懇話会が伊那合同庁舎で開かれ、再編統合する学校名についての意見交換が行われました。

学校関係者およそ30人は6グループに分かれて、選考方法や時期について意見を交わしました。

出席者からは「地域が想像できない名前はつけないほうがいい」や「両校の伝統にとらわれないシンプルでわかりやすい名前にしたほうがいい」などと意見が出ていました。

また、委員構成は懇話会と同様であることから、校名選考委員会は設置しない方針も報告されました。

令和4年度から令和5年度の懇話会で学校名の候補を決定するとしています。

-

西春近南小児童が遺跡見学

伊那市の西春近南小学校の6年生は学校近くにある遺跡の発掘現場を6月27日に見学しました。

6月27日は6年生児童16人が西春近南小学校遺跡を訪れ、伊那市創造館の学芸員 濵慎一さんから説明を受けました。

今回の調査は伊那市教育委員会が5月から住宅建設に伴う事前発掘調査として行っているもので、新たに古墳時代や奈良・平安時代の住居跡と高床倉庫の合わせて6軒が発見されました。

この付近では令和元年に古墳時代の住居跡が1軒見つかっていて、今回の調査で新たに2軒見つかったことから、1,500年前から集落が広がっていたと考えられています。

また、複数の穴が見つかっていて、物を保管するのに使われていた高床倉庫の柱が立っていたことが分かったということです。

見学会ではこれまでに出土した縄文時代から奈良・平安時代の土器や壺なども展示されました。

調査は7月中旬まで行われるということです。

-

伊那駅伝 来年3月19日開催

春の高校伊那駅伝実行委員会の総会が5日伊那市役所で開かれ今年度の大会は来年3月19日に開催されることが承認されました。

総会には伊那市など関係者約20人が出席し今年度の事業計画が承認されました。

大会は来年3月19日に開催され前回大会同様、伊那市陸上競技場を発着に男子は6区間42.195キロ、女子は5区間21.0975キロのコースを走ります。

出場校数については制限はしませんが新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される場合には対応策として制限を行う場合があるとしています。

実行委員長の白鳥孝伊那市長は、「コロナ禍以前の活気ある大会にしてきたい」と話していました。

-

そば名称 商標登録申請

臨時総会では、高遠そばと入野谷在来そばの名称を、特許庁に地域団体商標登録の申請をしたことを明らかにしました。

商標登録をする事により、地域ブランドを守り、新たな地域活性化が期待できるということです。

2021年の1月に「入野谷在来そば」などが、振興会が知らないところで商標登録の出願をされていたことなどから登録について検討していました。

登録には法人格が必要なため、高遠そば組合と入野谷そば振興会が伊那市商工会に加入し、商工会として6月8日付で出願しました。

今後、1年ほどかけて、特許庁による審査が行われるということです。

-

高遠そば博物館 今年度中に開設へ

信州そば発祥の地 伊那そば振興会は、そばについて知り、学ぶことが出来る高遠そば博物館の開設を計画しています。

これは、7日に伊那市の防災コミュニティーセンターで開かれた臨時総会で報告されたものです。

高遠そば博物館は、振興会のアドバイザーで信州大学の井上直人名誉教授が構想を明らかにしました。

伊那市高遠町の商店街の蔵を活用し、世界のそばに関する資料や道具・種などを展示する予定です。

また、創業を目指す人向けに、そば打ちが学べる「そば大学」も博物館内に設ける予定だということです。

具体的な運営などは、まだ未定ですが、今年度中には開設をしたいとしています。

-

高遠高校生徒 SDGsの催しを企画

伊那市高遠町の高遠高校の文化祭「兜陵祭」が8日から行われます。

今年は、持続可能な開発目標SDGsをテーマにした催しを企画しています。

高遠高校の生徒会は、今年度SDGsを柱に取り組んでいて、文化祭では、開発途上国アフリカ・セネガル産の布を使ったうちわとタンブラーを製作します。

5日は、各クラスの代表生徒が、布をうちわの大きさに切る作業を行いました。

講師は、国際協力機構JICAの協力隊員として2019年から2020年までセネガルに派遣されていた山田理恵さんです。

山田さんによるとセネガルでは、自分たちで好きな布を買って服を作る文化があり、余った布が道端に捨てられているということです。

その布を有効活用する動きがあり今回、生徒たちも取り組むことにしました。

文化祭では、全校生徒が布を貼ってうちわを作り、各自が使用します。

また、端切れをタンブラーに貼って販売する予定です。

布の購入費とタンブラーの売上金の一部は、セネガルの子どもたちのサッカーシューズなどの購入費に役立てられることになっています。

高遠高校の文化祭は8日から10日まで行われます。

-

高遠ダム 取水制限解除

農業用水を確保するため行われていた伊那市高遠町の高遠ダムの取水制限は、4日解除されました。

高遠ダム管理所が、高遠ダムの農業用水を利用している三峰川沿岸土地改良区連合の依頼を受け取水制限をしていました。

晴天が続き降雨量が見込めなかったためで、6月28日から、取水量を毎秒8トンのところ毎秒7.8トンとしていました。

その後まとまった雨が降ったことから、4日取水制限を解除し、通常の毎秒8トンとしました。

高遠ダム管理所では「今後も状況を注視し、情報を提供していきたい」としています。

-

宮内彩香さん 剣道で全国大会へ

塩尻市在住で、伊那市スポーツ協会剣道部に所属する宮内彩香さんは、10日に東京都で開かれる剣道の全国大会に長野県代表として出場します。

5日は、宮内さんと指導者2人が市役所を訪れ、伊藤徹副市長に出場を報告しました。

宮内さんは、伊那市山寺出身の30歳で、現在は塩尻市在住です。

小学2年生の時から剣道をはじめ、20年以上続けています。

現在は仕事終わりに伊那市武道館に通い稽古をしているということです。

宮内さんは、4月24日に開かれた長野県予選会で、30代が対象の中堅・三将の部で準優勝しました。

全国大会は都道府県対抗で、1チーム7人の団体戦です。

宮内さんは4人目の中堅として出場します。

伊藤副市長は「体に気を付けて、大会での活躍を期待しています」と激励していました。

第14回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会は10日に日本武道館で開かれ、長野県は初戦山梨県と対戦します。

-

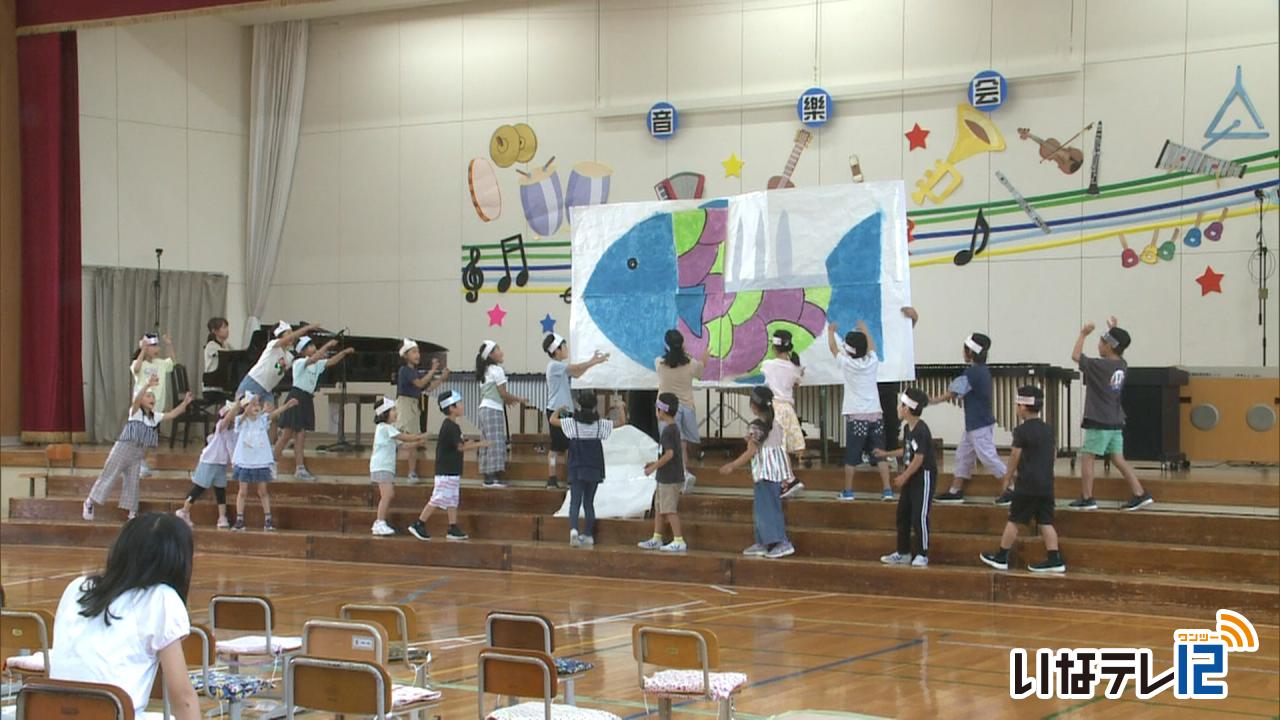

西春近南小学校で音楽会

伊那市の西春近南小学校で24日音楽会が開かれ、児童たちが練習してきた成果を披露しました。

音楽会では1年生から6年生までおよそ120人がステージに立ちました。

このうち2年生はクラス21人による音楽劇21ぴきのネコを披露しました。

音楽会で使われたピアノは創立150周年記念として地域住民などからの募金により購入されたものです。

音楽会では合唱や合奏、合わせて15曲が披露され訪れた保護者が演奏に聞き入っていました。

262/(木)