-

聴覚障害者 バッチで理解求める

新型コロナの影響で、マスク着用が呼びかけられる中、聴覚障害者は、口元の読み取りができずに困っています。

聴覚障害者のために要約筆記の活動をしている上伊那のボランティアサークルまねきネコは、難聴であることを知らせる印で、理解や支援を呼びかけようと、缶バッジづくりを行いました。

「耳が不自由です」「筆談おねがいします」などとデザインされた紙を丸く切り取っていきます。

缶バッジを作る機械にアクリル板とデザインした紙を挟み込んでプレスすると、缶バッチができあがりました。

要約筆記サークルまねきネコは、健常者が4人、難聴者が3人の7人で活動しています。

難聴者は、途中から聞こえなくなった中途失聴で、手話での会話が十分でないため筆談で会話しています。

新型コロナの影響で、市民に対してマスク着用が呼びかけられる中難聴の人たちが、買い物など生活の中で口元が読み取れずに、困っている状況があるとして、難聴であることを知らせるバッジを作ることにしました。

缶バッジの中には、筆談に応じることを知らせるものもあり、まねきネコでは支援の輪が広がることも期待しています。

まねきネコでは、赤い羽根共同募金の支援金を受けて、200個のバッジを作る予定で、県内の同じ活動をする仲間に配るということです。

-

今年度新たに3人地域桜守を養成へ

伊那市桜守の会の総会が17日市役所で開かれ、今年度新たに3人の地域桜守を養成することが報告されました。

この日は、会員およそ20人が出席しました。

会では、今年度新たに美篶1人、手良2人あわせて3人の地域桜守を養成する計画です。

昨年度は、美篶、手良、東春近、平沢、西箕輪で1人ずつ、5人の地域桜守が高齢化などの理由で退会しました。

欠員の出た地区から今年度養成予定の3人が選出されました。

3人は今後、座学や実技の講習を経て、来年3月に修了式を迎えることになっています。

また、ほかの地区からも順次後任の養成候補者を選出することになっています。

市内の桜を管理する桜守の会は、伊那市振興公社の桜守2人と、地区住民でつくる地域桜守44人、あわせて46人で構成しています。

高遠城址公園以外の市内の桜およそ1万4000本を管理しています。

総会ではほかに、地域桜守の人材育成や、桜の調査など、今年度事業が承認されました。 -

唐木さん宅「クジャクサボテン」

伊那市西春近の唐木茂さん宅では、クジャクサボテンが大輪の花を咲かせています。

唐木さんによりますと10年程前から育て始め、今年は数日前から花が咲始めたという事です。

「コロナの影響でふさぎがちですが、花を見て少しでも明るい気持ちになれればうれしいです」と話していました。

-

山岳パノラマ写真 ネットで公開

伊那市荒井の造り酒屋 宮島酒店の宮島敏社長は新型コロナにより登山を自粛している人達などに見てもらおうと、自分で撮影した県内の山岳パノラマ写真「電子巻物」をインターネット上に無料公開しています。

N山岳パノラマ写真は宮島酒店のホームページから見る事ができます。

南アルプスや中央アルプスを中心に山頂で撮影したものや伊那谷の各地からアルプスを撮影したもの等、13種類が公開されています。

宮島酒店の店内です。

宮島さんが撮影・加工した山岳パノラマ写真のポスターが飾られています。

宮島さんは、中学の頃からカメラに興味を持ち、高校では星空の写真を撮影し、写真をテープでつなぎ合わせパノラマ写真を手づくりしていたという事です。

10年前から登山を始め、4年前から山のパノラマ写真を撮り始めたという事です。

撮影は少しずつ角度を変えながら1時間以上かけ2千枚から3千枚写真を撮り、画像処理ソフトで繋ぎ合わせていきます。

宮島さんは新型コロナで登山が自粛される中「写真を見て少しでも山にたいする想いを巡らせてほしい」と話します。

公開されているパノラマ写真はおもに180度ですが、北岳や入笠山などは360度となっています。

また閲覧はパソコンの他、スマートフォンでも見る事ができます。

まだ撮影済みの写真が30~40種類あり、宮島さんはこれらについても順次公開していくという事です。 -

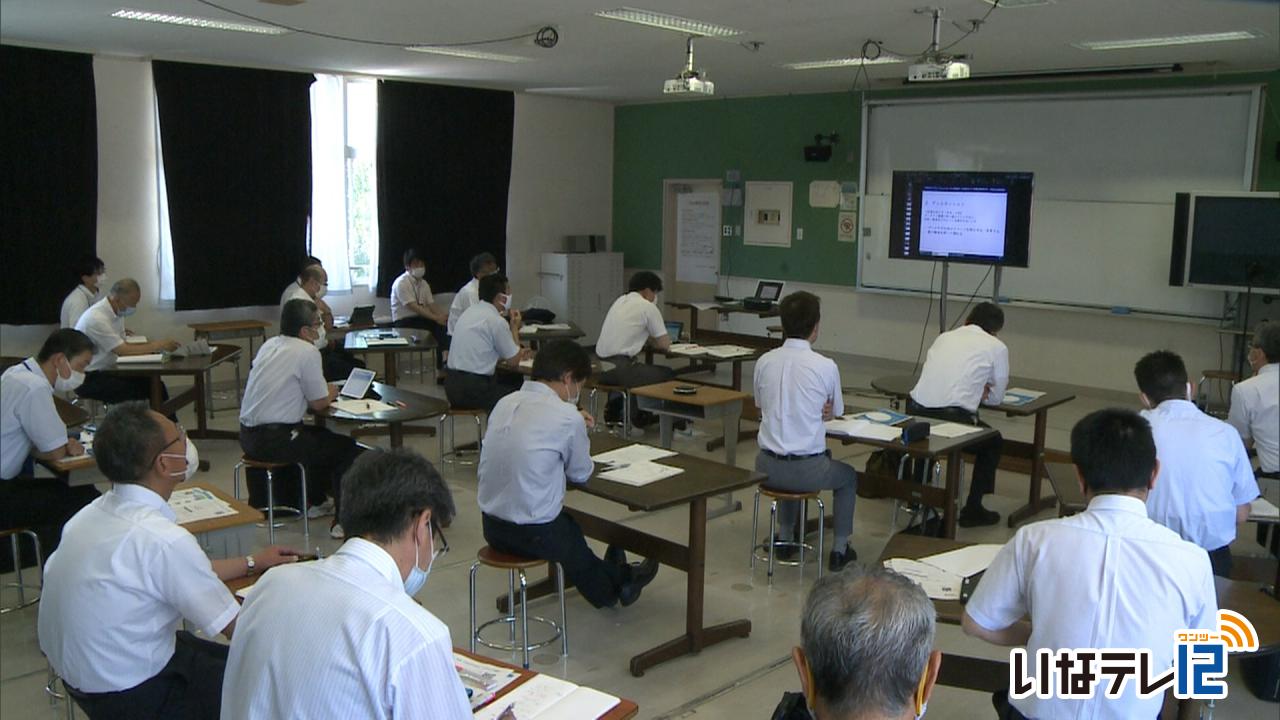

学校長が「オンライン学習」を学ぶ

伊那市教育委員会は、市内の小中学校の校長を対象にしたオンライン学習の研修会を伊那市の東部中学校できょう開きました。

研修会では、インターネットのテレビ会議システムを使い、オンライン学習の位置づけや準備しておく事などについて講師の話を聞きました。

基調講演では長野市から信州大学教育学部の佐藤和紀助教が話をしました。

佐藤助教は「グーグルのアカウントなどを取得し、日常的にオンライン上で情報を共有する事が大切だ。日頃から活用していく事で、いざという時の情報の伝達に役に立ちます」と話していました。また「ICT学習では目まぐるしく変化する社会に対応するために、効率的に取り組む、情報処理能力についても教えていく必要がある」と話していました。

研修会では市教委が学校長向けに作成した、家庭での接続環境や情報活用能力の育成について説明した「臨時休業中のオンライン学習支援ガイドブック」が配付されました。

-

山荘ミルクのバラ見ごろ

伊那市横山の標高1000メートルにある山荘ミルクのバラが見ごろを迎えています。

山荘ミルクの5,000坪の庭には、350種類、およそ600本のバラが植えられていて、現在見ごろです。

標高1000メートルのこの場所では、毎年市街地より2週間遅く花が咲き始めます。

入り口近くでは大輪のピエール・ドゥ・ロンサールがアーチを作っています。

山荘ミルクの向山美絵子さんです。

山荘ミルクは1969年に坂下でオープンし、1990年に横山に移転しました。

その後庭の整備を徐々に進め、現在はバラの他にもおよそ1,000種類の植物が楽しめるということです。

バラは7月半ばまで楽しめるということです。

山荘ミルクは、6月中は無休で営業するということです。

-

脳いきいき教室が再開

新型コロナウイルスの影響で休止していた介護予防教室「脳いきいき教室」が、3か月半ぶりに再開しました。

16日は伊那市の手良公民館で、3か月半ぶりに教室が開かれました。

脳いきいき教室は伊那市社会福祉協議会が伊那市から委託を受け運営しています。

介護予防に加え、高齢者の交流の場にもなっています。

新型コロナの影響で2月末から休止となっていましたが、参加者から要望もあり、感染防止策をとりながら行うことを決めました。

参加者は、支援員に合わせ体を動かしていました。

教室は、時間は通常2時間のところ1時間に短縮しているほか、部屋の広さに応じて参加人数を制限します。

歌や道具を使うゲームは行いません。

受付時には体調を確認するほか、体温を測定するなど感染予防策をとっています。

教室は市内113か所で行われていて、およそ1,300人が登録しています。

6月中は9か所の会場で教室が行われ、順次ほかの会場も再開していくということです。

-

伊那市 今季プールの営業中止

伊那市は新型コロナウイルスへの感染防止のため伊那市民プールと高遠スポーツ公園プールについて今季の営業を中止することを決めました。

これは16日に市役所で開かれた市議会総務文教委員会協議会で

報告されたものです。

営業中止について市ではプールサイドや更衣室に人が集まることで新型コロナウイルスへの感染のリスクが高まるためとしています。

市によりますと昨シーズン伊那市民プールは12,367人、高遠スポーツ公園プールは9,293人が利用したということです。

他に市内小中学校の水泳の授業について伊那市教育委員会では東部中学校以外は実施するとの方針を示しました。

東部中学校が水泳の授業を行わないことについて市教育委員会では大規模校でさらにプールと更衣室が学校から離れた場所にあり更衣室での密の状態が避けられないためとしています。

他の小中学校の着替えについては教室や体育館を利用し密にならないよう努めていくとしています。

-

飛沫感染防止の板を共同開発

伊那市富県の有限会社スワニーと、ますみヶ丘の木工房kusakabeは、新型コロナ対策に役立ててもらおうと飛沫感染を防ぐアクリル板を共同開発しました。

こちらが共同開発したアクリル板、木立です。

上伊那産の木材を使った台と、熱に強いポリカーボネート製のアクリル板です。

幅85センチ、高さは60センチから最大75センチまで調節できます。

木材は、アカマツのほか、ナラ、サクラの3種類です。

15日は、スワニーの橋爪良博社長と、木工房kusakabeの日下部良也代表が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に完成を報告しました。

スワニーが独自開発したフェースシールドにも使われている飛沫感染防止のアクリル板で、骨組みとなる木枠の台はkusakabeのオリジナル製品です。

橋爪さんと日下部さんが伊那市50年の森林ビジョンを応援する、「伊那市ミドリナ委員会」のメンバーであることがきっかけで、開発が始まり、完成にこぎつけました。

白鳥市長は「コロナ終息後も使えるデザインで高級感がある。ホテルなどにも使えると思う」と期待を寄せていました。

木立は、16日からスワニーのホームページから購入できます。

価格は、アカマツが14,500円、ナラが15,500円、サクラが17,500円で、いずれも税別です。 -

特殊詐欺被害防止呼びかけ

特殊詐欺被害防止を呼び掛ける啓発活動が、15日、伊那市の八十二銀行伊那支店前で行われました。

年金支給日に合わせ、伊那警察署員の署員5人が、来店客にチラシとマスクなどを配り、特殊詐欺被害防止を呼び掛けました。

伊那署によりますと、管内では今年にはいって被害件数はゼロですが、県内では54件で、被害総額はおよそ8500万円にのぼっています。うち37件が65歳以上の高齢者で、そのうちの8割が女性ということです。

また、特殊詐欺は主に、現金よりもキャッシュカードを狙ったものが多くなっているということです。

啓発活動は、八十二銀行箕輪支店や南箕輪支店など、6か所で行われました。

伊那署では、固定電話に接続する「迷惑電話撃退用機器」を3か月無料で貸し出しています。

また、一人暮らしのお年寄りの自宅を訪問し、併せて注意を呼びかけています。

-

伊那の「食」をテーマに特別展

江戸時代から現代までの伊那の食をテーマにした特別展「ふるさとごはんの300年」が伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。

特別展では江戸時代から現代に至るまでの伊那の食に関する資料などおよそ100点が展示されています。

こちらは、江戸時代の1845年に高遠藩の藩主が御堂垣外の本陣で振る舞われた献立を再現したサンプルです。

野菜の他にエビやマグロなどの海産物が使われていました。

またこちらは、江戸幕府の命令により全国を測量した伊能忠敬が1811年に測量で訪れた伊那谷で振る舞われた食事を再現したものです。

こちらの献立にも滋賀県の琵琶湖で採れた魚が使われていました。

この他に、昭和に作られた炊飯器、平成の給食の献立表や食器なども展示されています。

特別展「ふるさとごはんの300年」は今月で終了する予定でしたが、新型コロナにより臨時休館が続いた事から、会期は延長され9月6日までとなっています。

入館料は一般400円、高校生以下無料です。 -

伊那合同庁舎でフードドライブ

家庭で余っている食料品を持ち寄り、福祉施設などに寄付するフードドライブが、伊那市の伊那合同庁舎で、11日に行われました。

フードドライブは、新型コロナウイルスの影響で生活に困っている家庭を助けようと、長野県や、各市町村の社会福祉協議会などが、1日から県内各地で行っているものです。

この日は、11人が食料品を持ち寄り、米およそ100キロのほか、レトルトカレー、インスタント食品などが集まりました。

ドライブスルーでの受付もあり、車の窓から渡す人もいました。

集まった食料品は、社会福祉協議会を通して、生活に困っている家庭に配られます。 -

土砂災害 河川の増水に注意

梅雨前線の影響で13日の伊那地域は1日雨が降り続き伊那市では大雨警報が出されました。

長野地方気象台では土砂災害や河川の増水に注意するよう呼びかけています。

伊那市では午前11時から正午までの間に18ミリの雨を観測し

正午過ぎに大雨警報が出されました。

JR飯田線は駒ケ根駅と伊那北駅間で降雨量が規制値に達したため午前10時50分から午後1時25分にかけて運転を見合わせました。

長野地方気象台では13日昼から14日の昼までの県南部の24時間の降水量を80ミリと予想しています。

また14日も昼過ぎから激しく降る所があるとして低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水などに注意するよう呼びかけています。

-

伊那市建設業組合が市に500万円寄付

伊那市内の建設会社でつくる、伊那市建設業組合は、新型コロナ対策費として500万円を12日、伊那市に寄付しました。

この日は、伊那市建設業組合の栗原敦司組合長ら3人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に目録を手渡しました。

新型コロナウイルス対策の費用に役立ててもらおうと、組合の予算の一部や、賛同した業者10社からの寄付金を集めて市に贈りました。

白鳥市長は「このような状況の中寄付をいただき大変ありがたい」と感謝していました。

-

雑貨店でバラが満開

伊那市荒井で食器やハンドメイドの手芸品を販売している雑貨店グリーンゲイブルズでは、庭のバラが満開となっています。

駐車場から店舗まで続く庭には、およそ110種類150株のバラが植えられていて現在満開となっています。

見頃となっているのは、グラハムトーマス・アンネのバラ・ラベンダードリーム・サマーレディなどです。

店を訪れた人たちにバラを見て楽しんでもらおうと、小平和夫さん・伸子さん夫妻が9年前から育て始め、翌年の2012年に店がオープンしました。

この時季にしか咲かないものから四季咲きのものまで、長い期間バラが楽しめるということです。

グリーンゲイブルズのバラは今月いっぱい楽しめるということで、カモミールなども一緒に楽しんでもらいたいということです。 -

入笠牧場に牛を放牧

JA上伊那は、夏の暑い時季に牛たちに涼しい場所で過ごしてもらい足腰を鍛えてもらおうと、伊那市高遠町の入笠牧場に11日、牛を放牧しました。

この日は、上下伊那の畜産農家が飼育する牛30頭が入笠牧場に放されました。

ホルスタイン種と黒毛和種の雌牛で、生後6か月から1年までの若い牛が多いということです。

放牧は、夏の暑い時季に牛たちに涼しい環境で過ごしてもらい足腰を鍛え、また農家の労力を軽減する目的でJA上伊那が毎年行っているものです。

到着した牛たちは、体重を測り、けがや病気がないかを確認した後、牧場に入りました。

去年まではオスも1頭放されていましたが、今年は牛の安全面を考慮してメスのみとなっています。

JA上伊那によりますと、雌牛はお産をすると体力の消耗が激しいため、高低差のある入笠牧場で過ごして体力をつけることで分娩の負担軽減にも繋がるということです。

牛たちは、10月中旬までここで過ごし、その後下牧する予定です。 -

事前放流に関する治水協定締結

伊那市長谷の美和ダムを管理する国と箕輪町の箕輪ダムを管理する長野県は洪水前に水を放流することができる事前放流に関する治水協定をこのほど利水関係者と締結しました。

2日伊那市の伊那合同庁舎で伊那圏域大規模氾濫減災協議会が開かれ協定締結に関する説明がありました。

事前放流は雨が降る前にあらかじめ水位を下げ洪水調節機能を強化するものです。

去年の台風19号では事前放流できる県内のダムは限られていて

各地で水害が発生しました。

美和ダムは台風19号により急きょ事前放流をしましたが放流の目安などが設定されていなかったため協定締結により放流量などをあらかじめ設定する実施要領を作成します。

高遠ダムは美和ダムの補完的な役割のため事前放流の予定はないということです。

-

陸上競技場 来年度再申請へ

伊那市は、今年12月で日本陸上競技連盟の公式記録測定の公認が切れる伊那市陸上競技場について、今年度不採択となった改修費用の助成金について来年度改めて申請する方針です。

伊那市陸上競技場は、上伊那唯一の日本陸連公認の競技場で、今年12月31日までが公認の期限となっています。

更新のための事前審査をしたところ改修が必要で、その費用は1億7千万円でした。

財源としてスポーツ振興くじの助成金を申請していましたが、助成対象の要件を満たしていないとして、不採択となりました。

伊那市では要件を満たせるよう来年度改めて申請する方針です。

今年度改修を行えないことから、来年1月から更新まで、日本陸連の公式記録として認定されません。

なお、南信には飯田市と茅野市に公認の競技場があるということです。

-

加納直久さん花のうつわ展

伊那市在住の陶芸家、加納直久さんの花のうつわ展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、花器や、食器などの新作、およそ200点が並んでいます。

展示会は、身近な花を飾って楽しんでもらおうと開かれたものです。

なお、会場は、新型コロナウイルス感染防止のため、窓を開け、密閉を避けるなどの対策も行われています。

「加納直久 花のうつわ展」は、15日月曜日まで開かれています。

-

北川製菓が中央病院にドーナツ寄贈

駒ケ根市で菓子の製造販売をしている北川製菓は、伊那中央病院の職員をねぎらおうと、10日ドーナツなど1,200個を贈りました。

この日は、北川製菓の北川浩一社長が伊那中央病院を訪れ、本郷一博院長に菓子を手渡しました。

新型コロナウイルスの対応で医療の最前線にいる医療従事者を励まし、菓子を食べて和んでもらおうと、自社製品のドーナツなど7種類、1,200個を職員に贈りました。

本郷院長は、「今後いつ新型コロナの第2波、第3波がくるか予測できない中、職員が元気づけられる。心遣いを頂きありがたい」と感謝していました。

菓子は、全職員に順次配布されることになっています。

北川製菓では、伊那中央病院のほか、昭和伊南総合病院や、駒ヶ根市と宮田村の保育園にも贈るということです。

-

建石さん宅でアツバキミガヨラン見ごろ

伊那市西町の建石繫明さん宅で北アメリカ原産のアツバキミガヨランが見ごろを迎えています。

アツバキミガヨランは、建石さんが25年前に松本市で苗を手に入れたもので、自宅に植えて以来、今年はじめて花を咲かせたということです。

花の高さはおよそ2メートル35センチで、いまも成長を続けているということです。

花は先月下旬から咲き始め、いまが見ごろだということです。

-

田楽座が高齢者施設へオンライン公演

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は、新型コロナウイルスの影響で自粛ムードとなる中、高齢者施設の利用者を元気づけようと、テレビ会議システムを使ったオンライン公演を8日、行いました。

この日は、田楽座の稽古場から、テレビ会議システムを使った公演が配信されました。

富県の高齢者施設「みのりの杜」と繋ぎ、演目をライブで配信しました。

みのりの杜では、およそ40人の利用者がライブを楽しみました。

家族がみのりの杜に入所していて、過去に田楽座の公演の実行委員を務めるなど、交流のある高橋敏さんが、施設での配信を企画しました。

田楽座では、今後も高齢者施設などで要望があればオンライン公演を行っていきたいとしています。

-

音楽会 20校実施 1校中止

新型コロナの影響で伊那市内の小中学校21校のうち20校が今年度の音楽会を縮小するなど感染対策をとって実施することがわかりました。

これは10日市役所で開かれた伊那市議会6月定例会の中で、笠原千俊教育長が議員の質問に答えたものです。

伊那市教育委員会では今年度の学校行事の実施予定について5月に調査を行いました。

このうち音楽会については、小中学校21校中、1校が中止を決め、20校は実施する予定だという事です。

実施を検討している学校でも、時間の短縮やプログラムの削減、学年毎に分けて行うなどの感染防止対策を行うとしています。

箕輪町の6つの小中学校は音楽会を実施する予定で、南箕輪村の2つの小学校は実施、中学校は検討中だという事です。

-

弥生吹奏楽クラブミニコンサート

伊那市の伊那弥生ケ丘高校吹奏楽クラブは、部活動の再開に合わせた1曲のみのコンサートを、4日校内で開きました。

この日は、吹奏楽クラブのメンバー30人が中庭で演奏を披露しました。

新型コロナウイルスの影響で部活動ができなくなり、新入生を勧誘する機会もなかったことから、吹奏楽クラブの演奏を聴いてもらい、入部するきっかけにしてもらおうと演奏を披露しました。

曲は、弥生吹奏楽クラブの定番曲だという「宝島」です。

クラブでのこれまでの演奏回数が多いことから、部活動再開後に披露する最初の曲に決めたということです。

弥生吹奏楽クラブの、今年度の部活動はこの日で4日目で、合奏するのは初めてだったということです。

吹奏楽クラブでは、5日に1年生を加えた体制で部活動がスタートしました。 -

最高気温30.6度 真夏日

9日の伊那地域の最高気温は30.6度と、2日連続の真夏日となりました。

9日の伊那地域の最高気温は午後2時29分に8月上旬並みの30.6度となり、2日連続の真夏日となりました。

長野地方気象台によりますと、11日以降の一週間は6月下旬から8月下旬並みの25度から30度の間で推移するということです。

上伊那広域消防本部によりますと、午後4時30分現在、熱中症とみられる症状で搬送された人はいないということです。

伊那市の西春近北小学校では、6年生31人がプール清掃をしました。

Tシャツに半ズボン姿の子どもたちは、ブラシや雑巾を使って、プールの汚れを落としていました。

西春近北小学校のプール開きは17日の予定です。

今年は更衣室を増やして新型コロナに対応するということです。

-

予算規模3億2千万円の第3弾経済対策

伊那市は新型コロナウイルス対策としてプレミアム応援券の発行など予算規模3億2千万円の第3弾経済対策を行います。

これは9日市役所で開かれた伊那市議会一般質問で白鳥孝市長が議員の質問に答えたものです。

経済対策で発行されるプレミアム応援券は市民を対象に1セット1万5千円分を1万円で購入できるものです。

応援券は市内の飲食、宿泊、タクシー・運転代行、理美容など新型コロナウイルスの影響を受けた業種限定で使うことができます。

7月11日の発行を予定していて1人2セット2万円まで購入できます。

また外出の機会を増やし消費喚起につなげるため、ぐるっとタクシーを7月から9月までの3か月間、無料とするほか市内を走る循環バスを8月の1か月間一律10円で運行する予定です。

この他経済対策は制度資金信用保証料の増額など10事業、総額は3億2千万円で今議会に提出されます。

-

伊那市 正藤酒店と菓子庵石川が父の日コラボ

伊那市荒井の正藤酒店と菓子庵石川は、父の日限定のコラボセットを販売します。

正藤酒店が販売するのは、伊那市内2つのビール醸造会社が製造する地ビールセット、上伊那の日本酒5銘柄の地酒セット、横山のかもしかシードルのシードルセットの3種類です。

菓子庵石川が販売するのは、看板商品のちいずくっきいの生地を使った「ちいずけぇき」に、父の日にちなんだアイシングクッキーが添えられた4種類のケーキです。

今日は、イベントについての記者会見が行われました。

2店舗それぞれの商品を購入すると、父の日前日の20日と当日の21日に行われるスタンプラリーに参加することができます。

毎年商店街で行われているバラ祭りが新型コロナの影響で中止となったことから、父の日に合わせて商店街を歩いてもらおうと初めて企画されました。

予約は18日木曜日まで、正藤酒店で受け付けています。 -

デジタルランド 伊那市にマスク10万枚を寄贈

生活雑貨の輸入・販売を行う伊那市西春近のデジタルランド株式会社は、使い捨てのマスク10万枚を8日に、伊那市に寄贈しました。

8日は、デジタルランドの清水翔平代表ら2人が市役所を訪れ、白鳥孝市長にマスクを手渡しました。

デジタルランドでは、新型コロナの感染拡大に伴い、3月ごろからマスクや除菌用アルコールスプレーの輸入を始めました。

マスクは、10年前の新型インフルエンザが流行した際に取引があった中国の工場を通じて生産を依頼したものです。

感染拡大防止の支援の一環として、1箱50枚入りの物を2,000箱、10万枚を市に寄贈しました。

マスクは、市内の学校や介護施設、医療機関などで利用するということです。 -

新宿高野 伊那中央病院に菓子を寄贈

新型コロナウイルスに対応する医療機関などへの支援が行われています。

伊那市と友好都市の新宿区の老舗高級フルーツ店「新宿高野」は、チョコやゼリーなどおよそ150セットを8日に、伊那中央病院に寄贈しました。

贈られたのは、フルーツチョコやゼリーなど、新宿高野の商品150セットです。

8日は、贈られた商品を伊那中央行政組合組合長の白鳥孝伊那市長が本郷一博院長に手渡しました。

伊那市は、平成26年度から新宿高野に夏秋いちごやブルーベリーを出荷していて、毎年この時期に現地でイベントを行うなど農産物のPRを行っています。

今年も7月に予定していましたが、新型コロナの影響で中止となりました。

これを受け新宿高野では、医療の最前線で働く病院スタッフのために何かできないかと考え贈ったものです。

菓子は、病院内の各部署に配られるということです。 -

セントラルパークの整備作業

伊那市内の住民有志らは、荒井のセントラルパークに集まり公園の整備作業を7日、行いました。

この日は、地域住民らおよそ10人が、セントラルパークの整備作業をしました。

通り町一丁目商店会や有志が集まり公園の活性化を考える団体「育つCo-en」として活動を始めました。

これまでに数回、ワークショップを開き、アイディアや意見を出し合ってきたということです。

ワークショップの中で落ち葉を有効活用しようという意見が出たことから、この日は落ち葉をたい肥にするための場所を作っていました。

木の枝を切って骨組みの材料にしたり、笹をスコップで取り除いたりしていました。

育つCo-enでは、人が集まる公園を目指し、今後は野菜を育てることのできるスペースや、竹細工を使ったこどもの遊具なども作っていきたいとしています。

262/(木)