-

まほら伊那市民大学修了式

まほら伊那市民大学の修了式が29日、いなっせで行われ、2年間の課程を学んだ63人に修了証書が送られた。

まほら伊那市民大学は、生涯学習の場として市が開講しているもので、2年間で10単位以上を取得した人に修了証書が送られる。

この日は50代から80代の男女63人が、学長の小坂樫男市長から修了証書を受け取った。

小坂市長は「積極的に学ぶ姿勢を大切に、生涯現役として、ますます活動してほしい」と式辞を述べた。

また修了生を代表して久保村通男さんが、「最後まで学び通せたことが嬉しい。この2年間の経験を生かし、市民の一員として頑張っていきたい」と話した。

今回は、すべての講座に参加した皆勤者が1人、欠席が3回以内の精勤者が8人いた。

1講座当たりの受講率は81%だったという。 -

サンライフ伊那作品展

伊那市西春近のサンライフ伊那で29日から、受講生とクラブ会員による作品展が開かれている。

作品展は、毎年前期と後期の講座が終了する9月と3月に受講生の発表の場として開かれている。

展示しているのは趣味創作教室の受講生とクラブ会員のあわせて186人の作品292点。

展示されている作品は陶芸や写真、書道、盆栽などで、訪れた人たちの目を楽しませている。

サンライフ伊那では、現在12の講座と3つのクラブが活動している。

この作品展は10月2日まで。入場無料。 -

市農業委員協力員「不要」の答申

伊那市の農業委員の活動をサポートする協力員の設置が必要かどうか議論してきた検討委員会は30日、「協力員は必要ない」との検討結果を答申した。

北原委員長が、「協力員は不要」との答申内容を農業委員会に報告した。

協力員は、来年度から農業委員の定数が45人から34人に削減されること、法改正で遊休荒廃農地対策の中心が市町村から農業委員会に移ることなどから、委員の活動をサポートするもので、その設置が必要かどうか今年4月から検討されてきた。

検討委員会では、県内の他の市町村の実施状況も踏まえて検討した結果▽農業委員の負担が増加するのは、法改正による全国的なもので、伊那市だけ協力員を設置する理由がないこと▽高遠長谷の農業委員が激減するが、合併に伴い農家の人口から委員数を算出することはすでに決定済みであること▽遊休荒廃農地対策は、伊那市農業振興センターと連携することであり、協力員を設置する理由にならないこと竏窒ネどから、「協力員の設置は必要ない」とした。

農業委員会からは、この検討結果について異議は出されず、承認された。 -

地裁伊那支部建設候補地など伊那市長が長野地裁に回答

伊那市が、移転新築を求めている長野地裁伊那支部について、小坂樫男市長は30日、建設候補地の用地取得の見通しなどについて長野地方裁判所に回答した。

酒井茂副市長らが同日、長野地裁を訪れ、事務局長に回答書を手渡した。

長野地裁は、伊那市が建設候補地として挙げている上農高校定時制の土地が取得できるかどうかの見通しが定かではないとして、30日までにその回答を求めていた。

回答では、用地取得について▽県の利用が優先されるため用地取得ができるとの確証はないが、移転用地として伊那市が取得できる可能性は高いとみていること▽取得方法については、伊那市が予算計上した上、県から用地の譲渡を受け、現裁判所と交換すること▽移転した場合の現裁判所の跡利用については宅地や公園の整備などを考えていること竏窒`えた。

長野地裁では、この回答を受け「内容を検討していきたい」としている。 -

ふるさと市町村圏セミナー

全国ふるさと市町村圏研修セミナーが、伊那市内で開かれている。

ふるさと市町村圏は、市町村で構成する広域的な組織で、全国に90近くある。

今回は、そのうち北海道から鹿児島まで、20の都道府県の40団体から140人ほどが参加した。

セミナーは、全国各地持ち回りで開かれていて、今年は自然を生かしたふるさとづくりをテーマに、伊那市を会場に開かれた。

セミナーでは、伊那食品工業(株)会長の塚越寛さんが講演した。

22年前、現在の西春近に会社を移転した際に、それまで生えていた松などの植物をそのまま活かした工事を行ったことに触れ、「効率を考えれば、更地にしたほうが簡単だが、開発は地域作り。今では、残した樹木が敷地に潤いを与えている」と話していた。

セミナー参加者は2日、かんてんぱぱガーデンや、箕輪町の赤そばの里などを視察する。

なお全国で市町村合併が進み、広域圏を構成する必要のない地域が多くなったため、ふるさと市町村圏で組織する全国協議会は来年3月に解散する予定。 -

「信州デスティネーションキャンペーン」

プレ期間PR

長野県とJRがタイアップして、全国から観光客を誘客しようという「信州デスティネーションキャンペーン」のプレ期間が、1日から始まり、県内各地で一斉PRが行われた。

このうち、伊那市ますみヶ丘のグリーンファームでは、県と市の職員が、来店者にパンフレットを手渡していた。

信州デスティネーションキャンペーンのプレキャンペーン期間中は、全国のJR各駅に、長野県をPRするポスターなどが張り出されるほか、県内各地でさまざまなイベントが用意されている。

この日は、パンフレットに興味を持つ人も多く、職員に質問したり、何冊も求める人の姿もあった。

なお、デスティネーションキャンペーンの本番は、来年の秋を予定している。 -

新型インフルエンザの疑いで美篶小休業

伊那市の美篶小学校は、新型インフルエンザへの感染とみられる児童が規定数を超えたため、30日から学級閉鎖の措置がとられる。

学級閉鎖になるのは、美篶小学校の1年生2クラスのうち1クラス。

新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は、28人中3人で、学級閉鎖期間は明日から10月5日まで。 -

楠洲流吟道大会

詩吟の楠州流吟道大会が27日、伊那市の市民会館で開かれた。

今年で38回を数える大会で、約500人が参加し詩吟を披露した。

楠洲流聖楠会は、辰野町から駒ヶ根市までの5つの吟詠会で組織している。

大会では、個人の吟や団体の合吟などが行われた。

このうち合吟の部では、それぞれの吟詠会から合計14チームが出場し、次々とステージに立った。

どの吟詠会も熱心に練習を重ねているということで、それぞれに息のあった吟を披露していた。 -

「西箕輪景観育成特区の歩み」まとめる

伊那市西箕輪ふるさと景観住民協定者会は、景観育成特区に認定されるまでの経過を一冊の冊子にまとめた。

冊子は3000部印刷され、西箕輪地区およそ1600戸に全戸配布される他、県内の市町村に無料で配布される。

景観育成特区は地域住民の自律的な環境保全活動を支援するもので平成20年9月1日に県下で初めて西箕輪地区が指定された。

冊子は、先進事例として他地区での取り組みの参考にしてもらおうと作られたもので今年1月から作成作業が進められてきた。

特区指定までの取り組や西箕輪の景観調査のデーター結果など、カラー写真を交え40ページにまとめた。

総事業費は、78万7千円となっていて、県の元気づくり支援金を活用している。

会では、冊子を見てもらうことで改めて、地区の景観特性や景観育成を再認識してほしいとしている。

協定者会では今後、地区の花壇づくり、伊那インター工業団地への誘導サインの統一、不要な地区内の看板の撤去が課題としていて、ごみの不法投棄、遊休農地の解消など地域づくりと関連した景観育成を図っていきたい考え。 -

メディカル・リブ落成式

内視鏡など、医療用処置具の開発・製造会社、メディカル・リブの本社工場が、伊那市西箕輪に完成し、29日、落成式が開かれました。

今後は、地域の医療機関などと連携し、さまざまな取り組みを展開したい考え。

メディカル・リブは、岡谷市に本社を置く「リバグループ」のグループ会社で、内視鏡など医療用処置具の開発、製造を行っている。

これまでは工場を持たず、グループ本社の「リバー精工」の中で業務を行っていたが、そこが手狭となり、今回伊那市に本社工場を建設することになった。

本社工場の敷地面積はおよそ5400平方メートル、総事業費は3億9千万円で、新たな従業員を地元で採用する計画。

医療用処置具の製造には申請が必要で、許可が取れるまでに時間がかかるため、本格稼働は5年後を目途にしている。

その間、徐々に従業員を増員し、工場もあと2棟建設する予定。 -

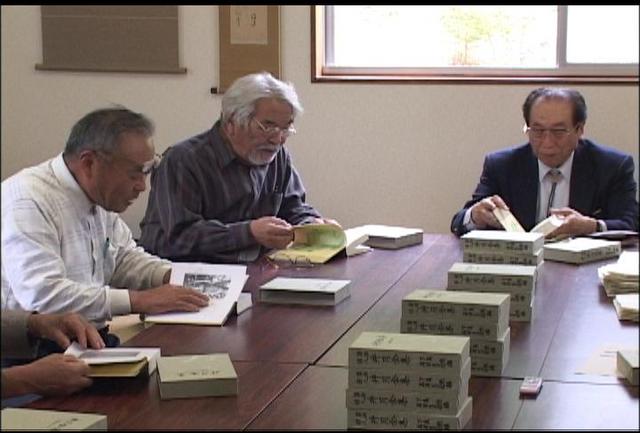

井月全集改訂版出版

漂泊の俳人井上井月の全集の増補改訂版4版が、発売された。20年ぶりの改訂で、限定500部となっている。

井月顕彰会の総会が22日、伊那市手良の事務所で開かれ、出版された増補改訂版が披露された。

今回出版されたのは、昭和5年に発刊された井月全集の4版。平成元年以来20年ぶりの増刷で、新たに発見・確認された39の句や、句碑の所在一覧などが追加されている。

値段は、20年前と変わらず5500円で、500部限定で販売される。

井月顕彰会では、「井月のこれまでの印象と異なる部分もわかる貴重な本」と話し、この機会に手に入れてほしい竏窒ニ呼びかけている。

また総会では、本年度の事業計画が示され、了承された。

顕彰会では、井月のドキュメンタリー映画の制作に取り組むほか、12月下旬に3日間にわたりシンポジウムを開催する予定。

映画について顕彰会では、協賛を呼びかけていきたい竏窒ニしている。 -

馬頭琴体験教室

モンゴルの民族楽器、馬頭琴の演奏体験をする催しが20日、伊那市のいなっせで開かれた。

体験教室を開いたのは、松本市で弦楽器の設計や製作などの会社を営む武田芳雄さん。

武田さんは、馬頭琴やオリジナルの竪琴の音色の美しさを知ってもらおうと、県内各地で体験教室を開いている。

この日は、伊那市内の小学生などが参加し、馬頭琴に触れていた。

市内から兄弟で参加した中村大和君は、「音を出すのは苦労したけど、色々な音が出せ楽しかった」。妹のさゆきさんは、「国語の教科書に出てきた楽器を実際に見ることや弾くことが出来て楽しかったです」と話していた。

武田さんは、馬頭琴や竪琴エンジェルスハープの魅力について、「ピアノとは違ったすっきりとしたハーモニーを奏でるので、多くの人に楽しんでもらいたい」と話していた。 -

三峰川まつり マス釣り楽しむ

三峰川で釣りをして楽しむイベント「三峰川まつり」が27日、伊那市高遠町の三峰川河川敷で行われた。親子約60人が訪れ、子どもたちが釣りを楽しんだ。

このまつりは、三峰川に清流を戻そうと活動している三峰川みらい会議が開いているもので、今年で5回目。

河原に石で囲って作った池に、体長25センチほどのマス300匹が放流された。

子どもたちは、池に釣り糸を垂らしてマス釣りに挑戦した。

マスは、なかなか思うように釣れず、子どもたちは竿を手にじっと水面を見つめていた。

マスが釣れると、親が手伝ってバケツなどに入れていた。

三峰川みらい会議では、「川に親しんで、河川敷で楽しく遊んでほしい」と話していた。 -

通り町出前寄席

上方落語を楽しむ通り町出前寄席が27日、いなっせで開かれ、約70人が生の落語を堪能した。

出前寄席は、通り町社会福祉協議会が開いたもので、昨年に続いて2回目。この日は2人の落語家が出演した。

桂九雀さんは、夜店で道具屋を初めて開いた男と客のやりとりを面白く描いた「道具屋」という噺をした。

また、笑福亭由瓶さんは、顔を洗うことを、手水を使うという大阪の言葉を知らなかった宿屋の主人たちの様子を描いた「手水廻し」という噺をした。

落語は全部で4席あり、会場の人たちは上方落語を存分に楽しんでいた。 -

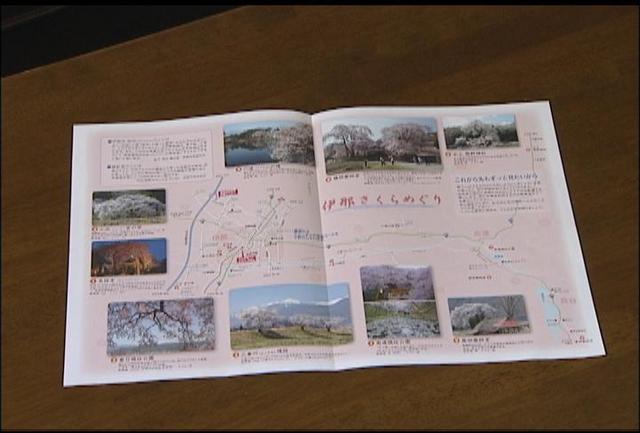

伊那商工会議所桜パンフ完成

伊那商工会議所は、市内の桜や桜の名所を巡るウォーキングコースを紹介した桜パンフレットを制作した。

28日、商工会議所の酒井稔さんと、パンフレットの写真を撮影した伊那市の写真愛好家向山世男さんが出席し、伊那市の伊那商工会館で記者会見を開いた。

伊那商工会議所では、市内に点在する公園や、地元で大切に保護されてきた桜の木など魅力ある桜を多くの人に知ってもらおうとパンフレットを作った。

パンフレットでは桜の紹介のほか、観光客に滞在してもらい、歩きながら桜の名所を巡るウォーキングコースも紹介している。

パンフレットの写真は、一昨年、伊那商工会議所主催の桜を題材にした写真コンテストで最優秀賞を受賞した向山さんが撮影した。

向山さんは「残雪と桜の両方を楽しめるポイントは全国的にも珍しい。写真をみて多くの人が来てくれたら」と話していた。

伊那商工会議所では、「伊那市には多くの魅力ある桜があることを伝え、市街地の活性化にも繋げていきたい」としている。

このパンフレットは3万部刷られ、全国の旅行代理店などに置かれる予定。 -

伊那市全国学力調査結果報告

4月に行った全国学力・学習状況調査の伊那市の結果がまとまった。小中学校とも、覚えた知識を問う問題では全国平均を上回り、知識を活用する問題では平均を下回った。

これは28日開かれた教育委員会の定例会で報告された。

それによると、覚えた知識を問う問題については、小中学校ともに全国平均よりやや優れていた。

しかし、知識を活用して問題の答えを出す応用問題では、小中学校ともやや劣る結果になった。

小学校では、国語の読み書きする力が全国平均を上回っていて、教育委員会では「朝読書などの取り組みの成果」と分析している。

中学校では、小学校と同じく書く力は平均を上回っていたが、問題を読む力が平均を下回った。

また、早寝早起きなどの基本的な生活習慣が身についている生徒や、家の人に学校の出来事を話す生徒の方が、正答率が高い傾向にあったという。

教育委員会では今後、必要な情報を整理する力などを養う取り組みを進めていきたい竏窒ニしている。 -

パンフラワー展

小麦粉の粘土「パン粘土」などでできた花、パンフラワーの展示会が、伊那市境の喫茶ギャラリー「カレッタ」で開かれている。

展示会を開いているのは、伊那市在住の佐藤峰子さん。

会場には佐藤さんが制作した約50点が展示されている。

佐藤さんは15年ほど前からパンフラワーを制作していて、現在は市内で教室も開いている。

佐藤さんのパンフラワーは実物よりも淡い色をしているのが特徴で、中でもバラをかたどった作品が多数並んでいる。

佐藤さんは、「色のグラデーション、花びらの柔らかさを見てほしい」と話していた。

パンフラワー展は10月10 日まで。 -

伊那東小で相撲大会

好天に恵まれた25日、伊那東小学校で恒例の相撲大会があり、力の入った取組みが随所に見られた。

同校の相撲大会は昭和41年から40年以上続く伝統行事。当時はPTA作業で土俵も作られたという。

今は校庭に石灰で円をつくる簡単なものになっており、全校児童が参加している。

学年ごとに対戦の仕方を決めており、107人いる2年生は各クラスの男子女子の1位を決め、4クラス対抗のトーナメントで学年1位を決めた。

伊那東小では、最近ではあまりやらなくなった国技の相撲に取り組むことで、面白さ、力強さを体感してもらいたいとしている。

それぞれの土俵では、豆力士たちがプロ顔負けの名勝負を繰り広げ、クラスメイトからは必死の声援が送られていた。 -

しゅんこう和紙ちぎり絵合同作品展

伊那市御園の中村早恵子さんが主宰する、しゅんこう和紙ちぎり絵教室の合同作品展が26、伊那市のニシザワデパートで始まった。

会場には70人の作品、約170点が飾られている。

出品しているのは、シニア大学の卒業生でつくる教室「七絵会」と「二千絵会」、中村さんの自宅教室「御園教室」の3教室。

教材から作った作品のほか、風景などをもとに自分で創作した作品もある。

展示作品はすべて、今回が初披露のものだという。

合同作品展は27日まで。 -

川シンポジウム「川を美しくする集い」

地域の川について考える川シンポジウム「川を美しくする集い」が26日、伊那市のいなっせで開かれ、約200人が集まった。

これは地域住民が水質検査などをして地域の川について考える川シンポジウムの1年間の集大成として毎年開かれている。

水質検査に参加した小学生の体験発表では6人が作文を発表した。

富県小学校6年の中村歩夢くんは、「川には多くの魚がいることがわかったが、それ以上に川に捨てられているゴミが多いことを感じた。未来に魚が泳げるような川を残していくために何ができるか考えていきたい」と発表した。

また、タレントで農学博士のジョン・ギャスライトさんが「今、地球が主役」と題して講演した。

ギャスライトさんは長野県に住み、自然と関わる中で感じてきたことを話した。

ギャスライトさんは「地球は自然の貯金箱。昔の人たちが残してきた貯金を私たちが使いきってしまわないよう、実際自然と関わりながら何をすべきか考えなければならない」と呼びかけていた。 -

旧制伊那中 昭和20年卒業生「四卒会」が同窓会

旧制伊那中学校、現在の伊那北高校を昭和20年に卒業したメンバーの同窓会が25日、南箕輪村の大芝荘で開かれた。

同窓会の名前は「四卒会」という。全国各地から四卒会のメンバー22人が集まり、再会を祝った。

戦時中、旧制中学校は5年制だったが、昭和20年の卒業生のみ4年間で卒業を迎えたため四卒会と名付けられた。メンバーたちは現在、80歳か81歳になる。

当時は太平洋戦争末期で、2年生の時には伊那飛行場を整備するため動員され、3縲・年生の時は辰野のタービン工場へ勤労動員させられたという。

この学年は3クラスあったが、4年間で卒業した唯一の学年としてクラスの枠を越えて結束し、卒業後も毎年欠かさず同窓会を開き、64年目を迎えた。

同窓会では、一学年155人のうち既になくなった69名の冥福を祈って黙祷が行われた。

また自己紹介をして、当時の面影を確認しあっていた。

伊那で開かれる四卒会には初めて参加するという神奈川県在住の小池登さんは、メンバーらの寄せ書きの入った日章旗を持参していた。

小池さんは、この学年で戦地へ赴いた第一号だった。

メンバーも高齢になり、会の運営も難しくなってきているということだが、来年もまた四卒会を開くことを確認していた。

メンバーらは互いに酒を酌み交わし、当時に思いをはせていた。 -

ケーブルカップ上伊那小学6年生サッカー大会

南箕輪FCジュニア優勝

ケーブルカップ上伊那小学6年生サッカー大会が26日、伊那市で開かれ、南箕輪FCジュニアが優勝した。

秋晴れとなったこの日は、予選を勝ち上がった4チームが優勝を目指し熱戦を繰り広げた。

決勝戦は、青色のユニフォーム南箕輪FCジュニアと白のユニフォーム飯島FCの対戦となった。

0対0で迎えた後半開始早々、南箕輪FCジュニアの滝沢岬希君のゴールで1点を先制した。

追いかける飯島FCは、後半5分PKで同点とするが、南箕輪FCジュニアはその後この試合2点目となる滝沢君のゴールで再びリードを奪う。

さらに後半11分、鈴木寛隆君のシュートでもう1点を追加した南箕輪FCジュニアが3対1でこの大会初優勝を果たした。

大会の結果、2位は飯島FC、3位は東春近少年サッカークラブ、箕輪少年サッカークラブ。 -

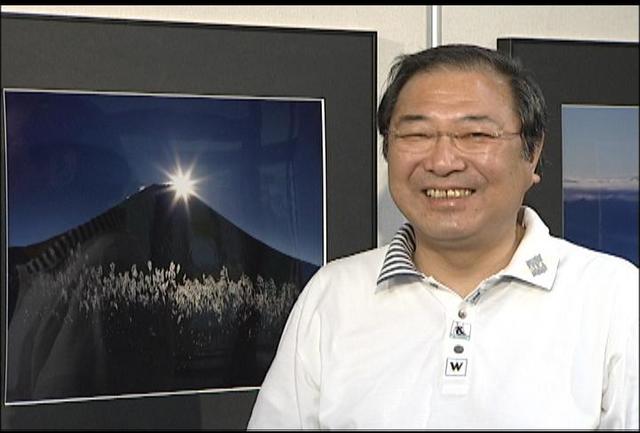

大森英明さん富士山写真展

富士山の写真を撮り続けて15年。

伊那市美篶のアマチュアカメラマン、大森英明さんの写真展が25日から伊那市立図書館ではじまった。

大森さんは、会社勤めの傍ら年に数十回、富士山の撮影ポイントに足を運んでいる。

展示されているのは、去年から今年にかけて撮影された近作22点。

富士の病というほどに、富士山の魅力に取り付かれた大森さん。車のナンバーも223、「ふじさん」だという。

写真展には、大森さんの富士山撮影の原点となった塩尻市の高ボッチ高原から撮影されたものや、冬の紅富士をとらえたものなど、様々な表情の富士山が並べられている。

大森英明さんの富士山の写真展、「夢幻の世界富士山」は、10月4日まで伊那市立図書館で開かれている。 -

伊那市 災害時「業務継続計画」策定モデル団体に

伊那市は本年度、災害時に必要な業務を継続するための計画「業務継続計画」を策定する国のモデル団体の一つに指定されている。伊那市を含め、全国で5つの自治体がモデル地区に指定されている。

この日は総務省の担当者による研修会が市役所で開かれ、職員など約40人が集まった。

業務継続計画は災害時に住民の安全確保や被災者支援を迅速に行うなど、重要な業務を中断しないで継続するためのもの。

市では、総務省が示したガイドラインに基づき現在計画策定を進めている。

研修会で担当者は、業務継続計画は一般企業などで普及してきている一方、地方自治体などでは普及が進んでいないことに触れ、「災害時でも役所が機能するよう、事前に対応を考えておくことが必要」と話した。

また、業務の継続には情報システム関連の機能を継続させることが不可欠となるため、「災害時にIT部門を機能させるための人員をどう確保するかなど、最低限のことは考えておいてほしい」と話した。

市では来年2月を目途に情報システムに関する業務継続計画を策定する予定。 -

美篶地区戦没者慰霊祭

太平洋戦争等で命を落とした人達の冥福を祈る、美篶地区戦没者慰霊祭が25日、美篶小学校グランド横にある石碑の前であった。

この日は、遺族などおよそ70人が出席し、美篶地区で犠牲になった244人の冥福を祈った。

終戦から今年で64年がたち、戦争の記憶が薄れる中、戦没者の冥福を祈り、戦争の悲惨さを後世に伝えていこうと美篶地区では、毎年この時期に慰霊祭を行っている。

慰霊祭が行われた場所には、昭和4年に石碑や、戦没者の位牌を納めている建物が建設された。

しかし、終戦後、戦前の思想を伝える物として、占領軍により取り壊わされたが、戦後7年たった昭和27年に再び、同じ場所に再建された。

伊那市遺族会の赤羽要会長は、「祖国の発展を信じ犠牲となった人の上に今の平和社会がある事を胸に刻み、決して忘れてはならない」と追悼の言葉を述べた。 -

伊那西高校吹奏楽クラブ 定期演奏会

伊那西高校吹奏楽クラブの定期演奏会が21日、伊那文化会館であった。

会場には保護者などおよそ180人が集まり生徒が奏でる音楽に聞き入っていた。

伊那西高校吹奏楽クラブの定期演奏会は毎年この時期に開かれていて今年で6回目。

今年は部員32人と例年より人数が少ないというが、ドラマの主題歌やアニメソングなど全17曲を披露した。

映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」の主題歌では映画を思い浮かべながら聴いてもらおうと生徒が変装して登場する場面もあった。

会場を訪れた人は「知っている曲がたくさんあり楽しんで聞くことができた」と演奏を楽しんでいた。 -

旧上伊那図書館の名称「伊那市創造館」に決定

伊那市が学習と交流の拠点施設として改築工事を進めている旧上伊那図書館の名称が「伊那市創造館」に決定した。

同施設の名称は7月に市民から公募し、約70件が寄せられた。

優秀賞は該当はなく、佳作に選ばれた「遥空間(はるくうかん)」、「あすなろ」、「夢つづり館」、「学びの森」を参考に教育委員会が共通するイメージとして「伊那市創造館」と決めた。

市民の学習、憩いの拠点施設として、創造を実践し、創造物を後世に伝える役割を持つという意味で、誰もが覚えやすく、イメージしやすい名称にした。

現在旧上伊那図書館は来年4月のオープンを目指して改修工事が行われており、館長は公募により10月末までには決定する予定。 -

小坂市長、リニア新幹線の経済効果試算を県に求める考え

伊那市の小坂樫男市長は25日、リニア新幹線がもたらす経済効果について、改めて県に試算するよう求めていきたいとする考えを示した。

小坂市長は定例記者会見の中で「一番は経済効果。JRの試算はただの経費だけで経済効果については調査していない」と述べ、松本など中心地区の期成同盟会などとも連携し、ルート別、駅別の試算をするよう、県に働きかけていきたいとする考えを示した。

記者からの「伊那市独自での試算を行なう考えがあるか」との問いには、「自治体がバラバラに試算をしても根拠が不明確で確かなデータにはならない」として、市独自の試算は現時点では行なわない考えを示した。 -

秋の全国交通安全運動

指導所で安全運転呼びかけ

秋の全国交通安全運動期間(21日から30日まで)中の24日、伊那市役所前に指導所が設けられ、ドライバーに安全運転の呼びかけが行われた。

伊那市交通安全協会や交通指導員らが、ドライバーに啓発用のウエットティッシュやガムなどを配って安全運転を呼びかけた。

伊那市のイメージキャラクター「イーナちゃん」も、安全運転を呼びかけるタスキをかけて参加した。

また、伊那警察署で職場体験をしている長谷中学校2年生の中島大希君も、一緒にチラシを配った。中島君は、「交通事故がなくなってほしい」と話していた。

伊那警察署によると、管内の今年の交通事故発生件数は23日現在で、前年の同時期に比べ8件減の324件、死者は2人減の1人、けが人は10人増の145人となっている。

伊那警察署では、これからの時期が交通事故の発生しやすい時期だとして、注意を呼びかけている。 -

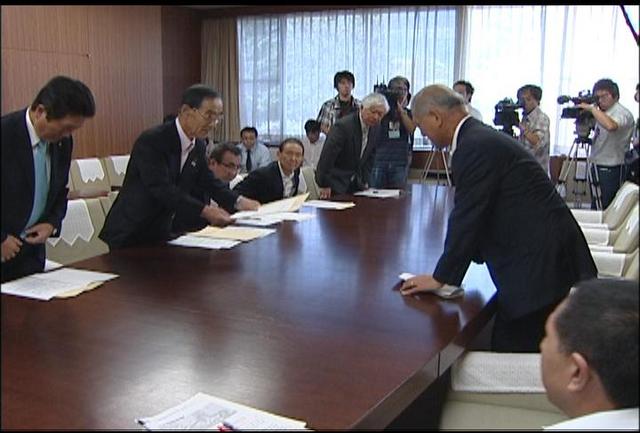

リニアBルート実現を要望

上伊那地区期成同盟会が知事に要望書

リニア中央新幹線上伊那地区期成同盟会の正副会長ら8人が24日、県庁を訪れ、村井仁知事にBルート実現に向け県がリーダシップを発揮するよう要望した。

上伊那地区期成同盟会会長の小坂樫男伊那市が、村井知事に伊那谷を通るBルート実現を求める要望書が手渡した。

リニア中央新幹線は、JR東海が2025年に東京竏猪シ古屋間で開業を目指している。

県内を通るルートについては、県などが求めている伊那谷を通るBルートと、JRが想定するほぼ直線のCルートで意見が分かれている。

要望書には、県内の市町村や関係団体が同一歩調で推進活動をしていくことや、Bルート推進の根拠を明確にするためにも県が独自経済効果につて試算することなどを求めている。

小坂会長は、「JR東海のCルートありきの説明に押されっぱなし。県内がまとまり、地域振興の観点から反論する資料が必要」と知事に求めた。

これに対し村井知事は「長野県を通るなら地域振興を織り込むのは当然」としながらも、「経済効果については、JR東海もプロ。対等のデータが出せるか難しいのではないか」と答え、独自試算については行わない考えを示した。

また村井知事は、「ルート決定は沿線地域の理解を得られなければ決着しない」と慎重な姿勢を示していた。

小坂伊那市長は、市長会会長としての立場からも、村井知事に県にリーダシップを発揮するよう要望書を手渡した。

222/(日)