-

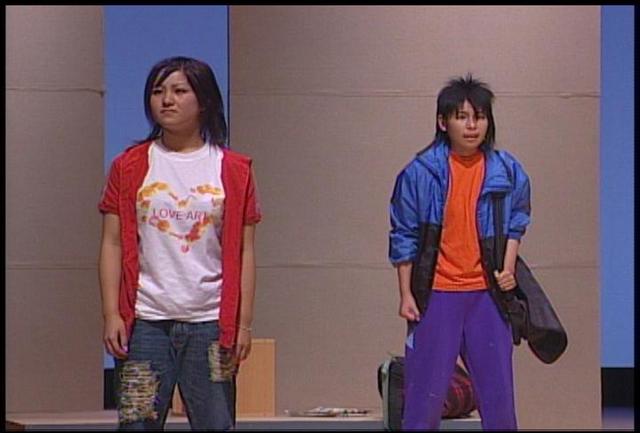

上伊那地区高校演劇合同発表会

上伊那地区の高校演劇部の合同発表会が21日、伊那市の県伊那文化会館で行われた。審査の結果、地区代表に辰野高校が選ばれた。

合同発表会には、上伊那5校の演劇部が参加し、舞台で日頃の練習の成果を発表した。

審査の結果、辰野高校演劇部が11月28日から飯田市で開かれる県大会に上伊那代表として出場することが決まった。

辰野高校が演じたのは「なないろコケッとティッシュ」。妹が死んでしまい、忘れられない自分と、忘れてしまう自分の両面を持つ主人公の心情を描いた作品。

生徒達は5月から練習をしてきたということで、舞台では熱の入った演技を披露していた。

辰野高校演劇部は去年県大会で優秀賞を受賞していて、顧問の中田昭彦教諭は「良い芝居ができた。県大会では上位を目指して頑張ってほしい」と話していた。 -

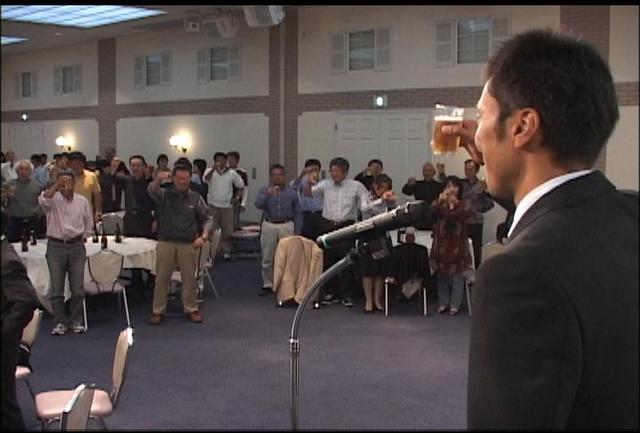

伊那東部FC10周年

伊那東部中学校のサッカー部を地域で支えるため活動している伊那東部FCは、創立10周年を迎えた。

22日は、現役の中学生や、伊那東部のOB、歴代指導者、保護者など100人ほどが集まって創立10周年を祝った。

伊那東部FCは、10年前の当時、練習試合で1勝も出来なかった伊那東部中学校のサッカー部を地域や保護者が協力して強くしていこうと発足した。

現在は中学校の部活動の範囲ではやりきれない土日の練習や合宿のほか、伊那東部FCが主催してサッカー大会を開くなどの活動を行っている。

第一期生の大羽広夢さんが、監督を務めるなど、OBも一体となってチームを支えている。

大羽さんは、「プレーヤーもサポーターもサッカーを楽しめるよりよいチームを作りたい」と話していた。

10周年イベントでは保護者による応援なども披露された。

参加者は、チームメイトとの再会を楽しんだり、思い出話に花を咲かせていた。 -

電車の中で伊那市観光ボラガイドがPR

JR東海のツアーに合わせて、伊那市の観光ボランティアガイド養成講座の受講生が今日、電車に乗って伊那市を観光案内しました。

19日は、JR東海が全国の鉄道愛好家に向けて飯田線沿線にある佐久間レールパークと松島運輸区に保存されている木製電車モハ1の見学ツアーが行われ、観光案内は、そのツアー客を対象に行われました。

観光案内をしたのは、伊那市観光協会が開く市内の案内をするボランティアを養成講座のメンバー。

19日は、受講生2人と伊那市観光協会の3人が、午後3時18分伊那市駅発の特別電車に乗り伊那松島駅までの間、車内放送で伊那市をPRしたり、観光パンフレットを配ったりして観光案内をした。

19日に、車内放送をしたのは受講生の一人、矢沢保信さん。

矢沢さんは車窓から見える南アルプスや伊那市で味わえる珍味などを紹介していた。

車内放送が終わると乗客からは大きな拍手が送られていた。

この電車ツアーは23日まで行われる予定で、伊那市観光協会ではイベント期間中、特別電車に乗って伊那市をPRすることになっている。 -

長野県 地産地消キャンペーン

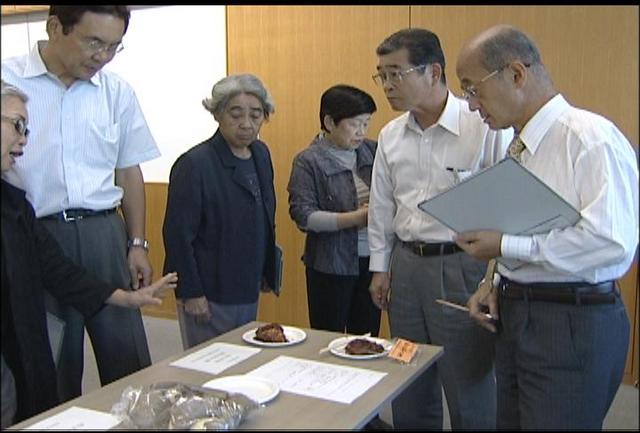

地元農産物の消費拡大キャンペーンを行っている長野県は、伊那市の産直市場グリーンファームで19日、当選者へのプレゼント贈呈イベントを開いた。

19日は、第一期応募分の当選者330人のうち、上伊那在住の3人に、萩原正明県農政部長からプレゼントが手渡された。

当選した3人には、コース別に、杏ジャムと巨峰のピオーネが、また会場のグリーンファームから20世紀梨や、上伊那農民組合から特産の白毛餅がそれぞれ贈られた。

キャンペーンは、県やJAなどで作る推進委員会が、地元農産物の消費拡大を推進し、地産地消を定着させようと行っている。

県内208箇所の農産物直売所が参加していて、購入金額に応じて、抽選で農産物があたる。

萩原部長は、第一期応募3千通のうち、4分の1以上の8百通が県外からの応募だった事に触れ、「直売所には、観光拠点としての魅力も備えている」と話していた。

また、産直市場グリーンファームの小林史麿会長は「直売所から、地元農業や消費者を守っていけるよう頑張っていきたい」と話していた。

キャンペーン期間は年末までで、第二期の応募は9月1日から10月31日。第三期の応募は11月1日から12月31日まで。 -

バレーボール五輪銅メダリスト 三屋裕子さん講演会

元バレーボール全日本代表選手の三屋裕子さんによる講演会が19日、伊那弥生ヶ丘高校で開かれた。

これはPTA進路セミナーとして開かれたもので、全校生徒と保護者が講演を聞いた。

三屋さんは、バレーボールの経験を通した人生の考え方などを話した。

三屋さんは、全日本バレーボール選手としてロサンゼルスオリンピックで銅メダルを獲得している。

全日本選手になるため人生の計画を立て、死に物狂いで頑張ったことなどを話した。

三屋さんは、「皆さんは無限の可能性を持っている。自分を信じて自分の可能性を生かしきってほしい」と生徒たちに話していた。 -

21日の敬老の日を前に、各地で長寿者訪問

21日の敬老の日を前に、各地で長寿者訪問が行われています。

伊那市では19日、小坂樫男市長らが、市内に住む99歳以上のお年寄りのもとを訪れた。

そのうち、高遠町に住む102歳の小松きよ江さんには、伊那市出身の肖像画家・三浦輝峰さんが描いた肖像画が小坂市長から送られた。

現在伊那市には、99歳が30人、100歳が8人、101歳以上が33人いて、最高年齢者は105歳。

9月1日現在、全人口に占める65歳以上の人口は25.51%となっていて、100歳以上の人が毎年ふえているという。 -

飼料用陸稲の刈り取り

上伊那は、伊那市西箕輪の水の無い田んぼで育てていた畑に作る稲、「陸稲(りくとう)」の刈り取りと、畜産飼料にするためのラッピングを18日行った。

伊那市西箕輪羽広に広がる水の無い田んぼには、5月に種をまいた陸稲が、小金色に実っている。

JA上伊那は、飼料高騰などによる畜産農家の飼料の自給率アップと、転作の有効活用、遊休荒廃農地解消などを目的にこの「陸稲」の栽培に着手した。

今年5月にまいたのは、もち米のトヨハタモチという品種。

4枚の田んぼ合わせて10アールに種もみをまき、水ははらずに様子をみてきた。

近くで酪農を営む西村猛さんが、管理をしてきた。

飼料用なので草がはえていても大丈夫。

新たなコストもかけないというのも狙いのひとつ。

普段使っているトラクター、牧草の刈り取り機で稲を刈った。

水がついていないので、トラクターでの作業が可能。

飼料として発酵させるので、刈った稲は、タイヤで踏むほど効果的だという。

刈り終えると稲をフィルムで包むラッピング作業が行なわれた。

フィルムに包まれた300キロの飼料、6個が出来あがり、予想以上の収量にJA関係者は喜んでいた。

この状態で1、2ヶ月発酵させ、11月頃から西村さんが飼っている乳牛に食べさせる。

40年ほど前には、このあたりでも食用として栽培されていた陸稲。

飼料用作物としてJA上伊那が今年から栽培を始めた。

転作作物としては、儲けにならないというのが課題だが、酪農家とセットで考えることで新たな道を探る。

JAでは、来年度、更に栽培面積を増やして「陸稲」を飼料作物として定着させていきたい考え。 -

市議会閉会

地方自治継続の予算執行意見書可決伊那市議会は18日、地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書提出の議員提出議案を全会一致で可決した。

市議会では鳩山新政権の発足により、国の政策見直しが進められるなか、万一、関係事業を中止せざるを得ない事態になれば地方自治の混乱を招くだけでなく、雇用情勢にも深刻な打撃を与えるとして、地方自治体の進めてきた施策や事業について、支障が生じることのないよう国に要請していく竏窒ニしている。

同日の市議会では委員長報告と採決が行われ、総額を309億円とする伊那市一般会計補正予算案など27議案を原案通り可決した。 -

絵画3人展始まる

作風が異なる3人の画家が大作を並べる絵画3人展が18日、いなっせで始まった。

具象水彩画家で日本水彩画会会員の宮原淳一さん、非具象画家でフランスパリルサロン永久会員の碓井伍一さん、風景画家で白日会会員の奥村憲さんの3人が作品20点を飾っている。

3人は共に伊那市に住んでいて、作風は違ってもお互いの制作に対する姿勢は共通していると、今回初めて合同の作品展を開いた。

宮原さんは、伊那の自然を切り取る面白さを、碓井さんは生命の力を、奥村さんは2つのアルプスに囲まれた自然の素晴らしさを感じてもらいたい竏窒ニ話している。

伊那市在住画家による絵画3人展は23日まで。 -

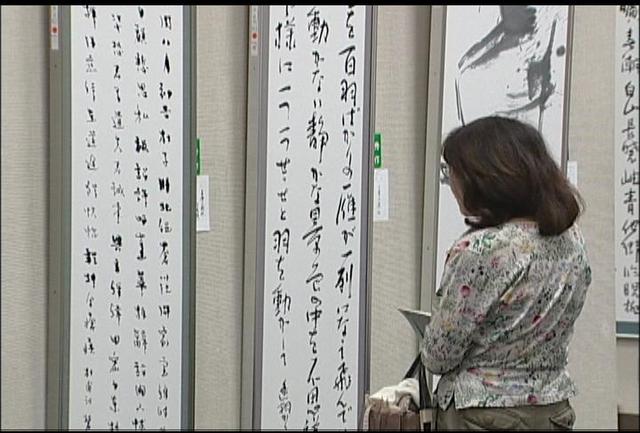

県書道展伊那地区始まる

第62回県書道展の伊那地区の展示会が18日、県伊那文化会館で始まった。

会場には、小学生から一般までの出品作品、約800点が飾られている。

一般の部で、伊那地区からの特選入賞者はいなかった。

漢詩を行書、草書体で書いた古典的なものが8割を占めている。

箕輪町の書家で県展審査員を務める伊那地区主任の千葉耕風さんは、「出品者は、高齢化してきていて、次の世代が育っていない。特に若い人に関心をもって見に来てもらいたい」と来場を呼びかけている。

第62回県書道展の伊那地区の展示会は20日まで。 -

国体出場選手激励会

国体出場選手激励会今月末に新潟県で開かれる第64回国民体育大会の本大会に出場する伊那市出身の選手を激励する壮行会が17日夜、伊那市役所で開かれた。

陸上やバスケットボール、セーリングなどの競技に出場する選手4人が集まり、今回新たに作成したいーなちゃんの応援旗の前で、大会に向けての抱負などを語った。

陸上走り幅跳びに出場する伊那中学校3年の宮澤拓人君は、「強い気持ちで臨み、自分の最高の記録を出せるよう頑張りたい」と話した。

また、陸上棒高跳びに出場する高遠高校3年の松澤ジアン成治君は、「お世話になった顧問の先生への感謝の気持ちを込めて良い結果を残したい」と話した。

バスケットボールで出場するJA上伊那の田中愛さんは「本国体は今回が初めて。一戦一戦を大切にして、一つでも多く勝てるよう頑張りたい」と話した。

セーリングで出場する井上瑶さんは、「強化合宿で鍛えた成果を出して、優勝を目指して頑張りたい」と話した。

そのほか、新体操で伊那西高校1年の原未那美さん、ソフトテニスで上伊那農業高校3年の小松一輝君、馬術で北原装蹄所の北原衛さんが、それぞれ出場する。 -

地価公表 下落幅拡大

長野県は17日、7月1日現在の県内の地価を発表した。県全体の住宅地は13年連続、商業地は17年連続の下落で、下落幅が拡大した。

地価は、県内80市町村424地点に基準地を設け、県が毎年調査を行っている。

住宅地では、伊那市前原の伊那中央清掃センター付近が前年の2万900円から2万円と4.3%のマイナスなど、伊那市は平均2.7%のマイナス、箕輪町では平均3.0%のマイナス、南箕輪村では平均1.8%のマイナスと、いずれも昨年より下落幅が拡大している。

住宅地の県平均は3.0%のマイナスとなっていて、13年連続の下落で、下落幅が拡大した。

商業地では、伊那市山寺のアルプス中央信用金庫付近が6万4200円から6万700円と5.5%のマイナス、伊那市下新田の伊那市役所付近が5万2900円から5万円と5.5%のマイナスなど、伊那市は平均で5.5%のマイナス、箕輪町は5.5%のマイナス、南箕輪村は5.2%のマイナスとなっていて、いずれも、前年より下落幅が拡大している。

なお、商業地の県平均はマイナス4.2%で、17年連続の下落となり、下落幅も拡大している。

県によると、地価は林地を除く全ての調査地点で下落している。 -

高遠高校生 カヌー体験

伊那市の高遠高校の3年生が17日、高遠ダムでカヌー実習を行った。

高遠高校では、科目でスポーツを選択している生徒らが、ゴルフなどさまざまなスポーツを体験している。この日のカヌー実習もその一環で行われた。

スポーツを選択している3年生で20人が、2人乗りや1人乗りのカヌーを体験した。

高遠さくらホテル付近を出発し、1時間ほどかけて長谷の大明神付近まで川を上り、また下っていた。

中には川に落ちてしまう生徒もいたが、それぞれがカヌーを上手に扱って川を下っていった。 -

俳優羽場裕一さんが伊那小で演技の話

伊那市出身の俳優羽場裕一さんが17日、伊那小学校を訪れ、児童に演技の話をした。

休暇で帰郷していた羽場さんが、保護者の紹介で、劇に取り組んでいる伊那小6年秋組の話を聞き、急きょ来校が決まった。

羽場さんは、「演技をするとき、相手に確実に言葉を伝えることが大事」と話した。

また児童は、羽場さんの指導により、言葉を相手に伝える練習をしていた。

羽場さんは、「舞台で緊張したときは稽古を思い出し、稽古と友達を信じるように」と話していた。

また、小学校のときは声も出せず暗い少年だったこと、中学校から演劇を始めたことなども話していた。

6年秋組は来年3月に卒業公演を予定していて、オリジナルの劇3本を上演するという。 -

実りの秋 上伊那でも稲刈り

実りの秋竏秩B上伊那でも稲刈りのシーズンを迎えている。

伊那市手良の農家登内里見さんは17日、家族と共に1日かけて1haほどを刈り取った。

登内さんは7日から、稲刈りを始めている。

個人農家としては、上伊那で最大規模の20ヘクタールで米を育てていて、そのほかにも依頼を受けて、20ヘクタールの田んぼを刈り取る。

登内さんは、農薬を通常の半分以下にした米の栽培に4年前から取り組んでいて、環境に優しい農家として県のエコファーマーの認定を今月中に受けることになっている。

登内さんの田んぼで栽培された米は、特別栽培米として大手業者などで取引されているということで、安心・安全な米として評判も良いという。 -

伊那ナイターソフトボールリーグ戦閉会

第33回伊那ナイターソフトボール・リーグ戦の閉会式が16日夜、伊那市の富士塚スポーツ公園で開かれた。

伊那ナイターソフトボール連盟には、25チームが参加していて、今年4月から5カ月にわたりリーグ戦を行ってきた。

リーグはAとBの二つに分かれて行われ、両リーグ合わせて144試合が行われてきた。

その結果、Aリーグでは「アスター」が、Bリーグでは「ますみクラブ」が優勝し、表彰が行われた。

伊那ナイターソフトボール連盟の秋山道夫会長は、「社会人という立場で、時間を作りながら、試合に審判にとがんばってもらった。ソフトの町伊那市の中心となる組織として、来シーズンも1チームも欠けることなく開会式で会えることを楽しみにしている」と話していた。

なおリーグ戦が閉会し、秋季トーナメントが開会している。 -

歯の衛生ポスターコンクール審査

虫歯予防など歯の衛生に関するポスターコンクールの審査が16日、伊那市西町の上伊那歯科医師会館で行われた。

今年のコンクールには、上伊那の小中学校から841点の応募があり、歯科医師や教育関係者らが審査した。

コンクールは、虫歯の予防など歯の衛生について子供達に理解を深めてもらおうと毎年行われている。

審査の結果、最優秀賞に選ばれたのは小学校低学年の部で伊那東小3年の池上元樹君、同じく伊那東小3年の早川遥菜さん、小学校高学年の部で伊那東小6年の井口舞さん、東春近小6年の飯島梨琴さん。中学校の部で南箕輪中2年の古川あかりさん。

入賞作品は、来年の県の審査に進む。 -

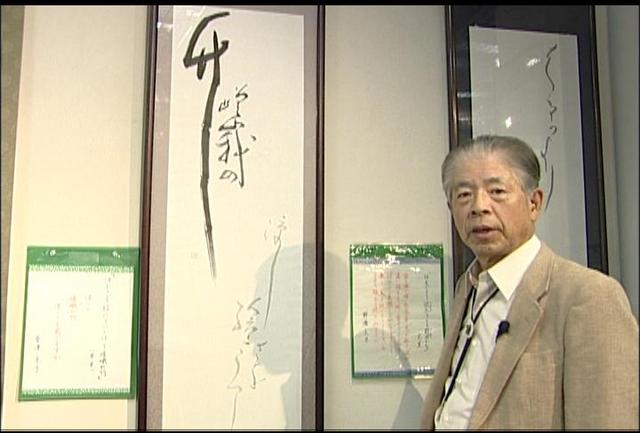

「うたごころを書で描く」書展

万葉集などの短歌や俳句を題材にした書展が15日から、伊那市の伊那図書館で始まった。

展示しているのは、伊那市山寺の書家向山竹脩さんが指導する教室のメンバー。会場には、会員が手がけた作品27点と向山さんの作品11点、合わせて38点が並べられている。

会員の作品は万葉集や奥の細道などの短歌や俳句を題材にしたもので、どの作品も力作ぞろいとなっている。

また向山さんの作品は、紫式部の源氏物語をテーマにしたもので、11点の作品には順番がありストーリーに沿って並べられている。

展示されている作品には、一つひとつに解説が付けられている。

この「うたごころを書で描く」書展は24日まで。 -

秋の味覚 栗・ぶどうを観光客が楽しむ

伊那市の観光農園には栗拾いやブドウ狩りなど秋の味覚を楽しもうと県内外からツアー客が訪れている。

伊那市富県高烏谷の栗園、くり栗坊主園には中京方面などからのツアー客が訪れ、栗拾いを楽しんでいる。

地元農家らでつくる、高烏谷栗栽培組合が運営していて、広さ、およそ2.5ヘクタールの栗園には1500本の栗の木が植えられている。

ツアー客を受け入れるようになって6年目となり今年は2000人ほどの予約が入っているという。

ツアー客以外の一般は、昼のみ受け付けていて予約が必要。料金が入場料大人200円、子ども100円で、栗は1キロ700円、1人3キロまでとなっている。 -

電話応対コンクール

企業での電話応対のマナーや技術を競いあう、電話応対コンクールの伊那・駒ヶ根地区大会が16日、伊那市で開かれた。

電話応対コンクールは、企業のイメージアップに重要な電話受付のレベル向上を目的に、㈶日本電信電話ユーザ協会が毎年行っている。

今年の地区大会には、16事業所から43人が参加した。

競技はホテルの受付を行う従業員の設定で行われ、宿泊や記念式典、パーティーなどの予約に対し、適切に対応できるか、良い印象を与えられるか、よりニーズにあったプランの提供ができるかなどを審査した。

電話応対は、客と接する一番最初の段階で、そこで良い印象を持ってもらえるかどうかが重要になる事ということで、企業も力を入れ、コンクールへの参加数も年々増えているという。

審査の結果、伊那食品工業(株)の米窪千尋さんが優勝した。

上位5人は10月に長野市で開かれる信越大会に出場する。 -

いなっせでボクササイズ教室

ボクシングの練習メニューを取り入れた運動「ボクササイズ」の教室が15日、いなっせで開かれました。

これは伊那市総合型地域スポーツクラブなどによる、体力づくり支援プロジェクトの一環として行われたもの。

教室にはおよそ20人が参加し、音楽に合わせてボクシングの動きをしながら、体力増強を図るボクササイズに取り組んでいた。

指導にあたったのは伊那市で接骨院を開業している大西誠さんで、足の動かし方やパンチの出し方などを説明していた。

ボクササイズは体力づくりのほか、シェイプアップにも効果があるということで、女性を中心に人気が高まっているという。

この体力づくり支援プロジェクトは、運動のほか食事や睡眠など健康について総合的に学ぶ場として、今年8月からはじまった。

教室は全部で12回開かれることになっていて、10月には昼間時間がとれない人のために、夜の部も開講する計画。

伊那市総合型地域スポーツクラブではこの、体力づくり支援プロジェクトを通して、住民の健康づくりをサポートしていきたいと話している。 -

漁協マスつかみ大会

伊那市東春近の榛原河川公園で13日、マスつかみ大会が開かれた。

大会開始の花火の合図で、子供達が一斉に池の中に入り、マスをつかみ始めた。

大会は、子供達に川や魚に親しんでもらおうと、天竜川漁業協同組合の伊那市と南箕輪村でつくる第3区支部が毎年この時季に行っている。

13日は、体長20センチ縲・0センチのマス、2,500匹が三峰川に放流された。

子ども達が動きまわると水がにごり、なかなかマスが見つからなかった。

第3区支部では、「大会に参加した子供達が、一人でも多く川の魚に興味を持ってもらえたらうれしい」と話していた。 -

伊那市観光推奨みやげ品審査会

伊那市観光協会推奨のみやげ品の審査会が14日、伊那市役所で開かれた。

14日は審査員8人が、新しく登録を希望する4業社の6品目を審査した。

観光協会推奨みやげ品の登録は、伊那市の観光事業の発展につなげようと、年に2回行われているもので、現在27社の52品が登録されている。

選ばれたみやげ品は、伊那市観光協会推奨のみやげ品としてシールを貼って販売することができる。

県内産の鯉を使った煮つけのみやげ品「勘太郎の鯉」は伊那市西箕輪の羽広荘でのみ販売されているもので、料理で出されていたものが人気だった事から商品化された。

また伊那市美篶の菓子販売店大西屋の「柏まんじゅう」は、まかないとして出されていたものが地域の人の口に入り、人気が出て商品化したものだという。

審査員はパッケージデザインや味、伊那らしさなどを基準に審査していた。

伊藤正審査委員長は「伊那市の良さをみやげ品からも発信できればうれしい。」と話していた。

審査の結果、6品すべてが観光協会推奨のみやげ品として認定され、10月1日に認定書の授与式が行われる予定。 -

長谷中で薬物乱用防止教室

覚せい剤など違法な薬物の恐ろしさを知ってもらおうと伊那市の長谷中学校で15日、薬物乱用防止教室が開かれた。

全校生徒約40人が、伊那保健福祉事務所の平林章男生活衛生係長(薬剤師)から、違法な薬物の現状と、使用するとどのような影響があるかなどを学んだ。

平林さんは、法律で禁止されている覚せい剤や大麻などの薬物には、幻覚や妄想などの精神障害を引き起こす作用があることを説明し、「最近は中学生や高校生がファッション感覚で覚せい剤を使用することが増えている」と話した。

また、違法な薬物は一度でも使用するとなかなかやめられず、一生悩まされることになることを話し、自分の身を守るためにも、病院で出される薬以外は使用しないよう呼びかけていた。 -

伊那市が住宅困窮者に補助

伊那市は10月から、失業などで住む所に困っている人を対象に家賃を支給することを決めた。

これは15日開かれた伊那市議会社会委員会協議会で報告された。

国の住宅手当緊急特別措置事業に伴うもので、失業などにより住む所を失ったり、失うおそれのある市民に対し、最長6カ月間家賃を支給する。

金額は独身者が月額3万1800円、家族のいる人は月額4万1300円を上限としている。

対象は2年以内に離職あるいは、原則として収入のない人などで、伊那市では派遣労働者など市内124人を想定している。

予算総額は約2500万円ですべて国の補助でまかなう。

市ではほかに県社会福祉協議会の生活福祉資金を活用して敷金礼金など、住宅入居費で40万円以内、一時生活再建費で60万円以内などの貸し付けも実施する。

利子については連帯保証人を立てる場合は無利子、立てられない場合でも年1.5%と低金利で借りることができる。

市では冬の間住宅を失い、行き場のない市民が出ることを防ぎたいとして、困ったことがあれば社会福祉課まで問い合わせてもらいたいと話している。 -

伊那市消防団小型ポンプ入魂式

伊那市消防団の3つの分団に新しい小型消防ポンプが11日配備された。

部品供給が終了するなど老朽化に伴い、新しい小型ポンプは、竜東分団の上牧班、美篶分団の芦沢班、手良分団の下手良班に配備される。

平成21年度事業として導入されるもので、1台150万円、3台で450万円となっている。

市役所で行なわれた入魂式で小坂樫男市長は、「いざ災害の時は、迅速なポンプ操法ができるように期待したい」とあいさつした。

伊藤仁消防団長は、「手入れをして、訓練に励んでほしい」とのべた。

竜東分団の黒河内哲也分団長は「今日から訓練をして、万が一の時に力が十分発揮できるようにしたい」と謝辞をのべた。 -

新宿区の児童が稲刈り体験

伊那市と友好提携を結んでいる、東京都新宿区の小学生が14日伊那市を訪れ、美篶の田んぼで稲刈りを体験した。

伊那市を訪れたのは、新宿区立江戸川小学校の6年生15人です。

江戸川小学校では、目で見るだけでなく実際に体を動かして体験する体験移動教室という授業を実施していて、今回初めて提携都市の伊那市を訪れた。

今年は日照不足や長雨の影響で稲の生育が遅れていて、田んぼ一部分だけの稲刈りとなった。

子ども達はJAの職員から指導を受け、稲を根本から刈り取っていた。

刈り取り作業の後は、はざかけ作業を行った。

また、稲刈りの他に普段体験することのない「かかし」作りにも挑戦した。

江戸川小学校の志賀 定一校長は「普段自然とはかけ離れた環境で生活している子ども達にとって非常に素晴らしい体験になったと思う。」と話していた。

江戸川小学校の児童は15日、ますみヶ丘の平地林で間伐などを体験する予定。 -

三峰川米の美味しさ科学的に実証

昔から「美味しい」と言われてきた三峰川の水で育ったお米「川下り米」は、科学的な分析からも美味しいという結果がまとまった。

分析は、伊那市が信州大学農学部の井上直人教授に依頼して行われた。

三峰川水系で穫れる米は、「川下り米」などといった名前で親しまれ、昔から美味しいと言われてきた。

伊那市では、科学的な分析に基づきこの米の美味しさを明らかにすることで、ブランド価値をより高いものにしようと考えた。

米は、去年の秋に収穫したもので、三峰川から取水している高遠町下山田区、長谷市野瀬区、美篶青島区、東春近車屋区、同じく東春近の下殿島区の5か所の米を分析した。

また、比較するために、市場に出回っている高級ブランド米5種類も同様の分析を行った。

米の水分や脂肪酸など、美味しさを決める成分を量る食味値は高いほど美味しいとされているが、三峰川水系の米の平均値は77.9になり、ブランド米の平均値、72を上回った。

また、稲の生育状況に関わる鉄分やカルシウム、亜鉛などのミネラルの分析でも、ブランド米の平均値より、三峰川水系の平均値が高い結果となった。

井上教授は、こうしたミネラル分が稲を丈夫にし、劣化するのを防ぐため、生育が良い、身の詰まった美味しい米ができるのではないかと考察している。 -

上伊那陸上競技記録会

第44回上伊那陸上競技記録会が12日、伊那市陸上競技場で開かれた。

記録会は毎年この時期に行われているもので、上伊那スポーツフェスティバルも兼ねている。

今年は小学生から一般まで約360人が出場した。

トラック競技のほか、棒高跳び、走り幅飛び、砲丸投げなどのフィールド競技があり、種目ごと、年代別で競った。

あいにくの雨で、競技場は良いコンディションではなかったが、選手たちは自己ベストを目指して競技に臨んでいた。 -

日本女子ソフトボール1部リーグ 雨で順延

伊那県営球場で12日予定されていた日本女子ソフトボール1部リーグの試合は、雨のため順延となった。

12日はトヨタ自動車対豊田自動織機、太陽誘電対伊予銀行の2試合が予定されていたが、14日に順延となった。

13日は、伊那県営球場で伊予銀行対トヨタ自動車、豊田自動織機対太陽誘電の2試合が予定されている。

伊那ケーブルテレビでは13日第2試合、豊田自動織機対太陽誘電の模様を午後1時から生中継する。

212/(土)