-

思沢川に蛍を育てる会が看板設置

伊那市御園区にある思沢川で蛍を育てる活動をしている住民有志が23日、案内看板の設置などをした。

御園区の住民有志でつくる「思沢川に蛍を育てる会」のメンバー約30人が作業に参加し、思沢川入口となる伊那インター線沿線に案内看板を設置した。

会では、思沢川に蛍を復活させようと、10年ほど前から幼虫の養殖などを続けていて、今では6月中旬から下旬にかけ源氏蛍が舞う場所として定着してきている。

今年も、4月末から蛍の幼虫が上陸していて、会では6月15日ころに飛び始めるのではないか竏窒ニしている。

会長の原勝広さんは、「昔の風景を復活させたいとやってきた。伊那市に住んでいても知らない人も多い。ぜひ足を運んでみてほしい」と話していた。

蛍が舞う間は、道沿いに竹の灯ろうを立てるという。 -

スーパーエンデューロ・イン天竜

オフロードバイクの2時間耐久レース「スーパーエンデューロ・イン天竜」が24日、天竜川の中洲に設けられた特設会場で行われた。

県内外から約100人のライダーが集まり、約1.5キロのコースでその腕を競った。

大会は、地元のバイク店などでつくる実行委員会が毎年行っているもので、今年で23回目。

昨年までは、技術を競うトライアル競技も行っていたが、年々参加者が減少していることから、今年はエンデューロ競技のみの開催となった。

エンデューロは、坂道やカーブなどのあるコースを、2時間でどれだけ多く回れるかを競う。

坂道をさっそうと登り切り、上位争いをするライダーのかたわらで、急な坂を登りきれず、自力でバイクを押すライダーの姿も見られた。

観戦に訪れた人たちは、目の前を走りぬけるライダーらに声援を送りながら、迫力あるレースを楽しんでいた。

プロレーサーも出場する上級クラス、スポーツバイクの部では2時間で45周、約68キロを走った出場者が優勝した。 -

伊那市監査委員がチェック体制徹底を要望

伊那市監査委員は伊那市に対し、外郭団体の会計事務についてチェック体制を徹底するよう要望した。

伊那市監査委員がまとめた監査報告書によると、今年1月と2月の外郭団体の会計事務処理258件のうち、延べ147件で出納簿がないなど、規程及び留意事項通り確実な管理がされていなかったという。

監査委員は、万が一不祥事が発生すると伊那市にとって大きなリスクになる竏窒ニして、不祥事防止のためチェック体制の徹底を要望している。

これを受け市は外郭団体に関する規定に基づき再度、徹底を図っていく竏窒ニしている。 -

川シンポジウム実行委員会

川に親しみながら環境について考える伊那市のイベント「川シンポジウム」で、今年は新たに、より専門的な知識を身につけるための「ふるさとの川講座」を開く。

ふるさとの川講座は、伊那市内の小中学生や大人を対象に7月から全4回の講座を予定している。

内容は、水辺に生息する昆虫や植物、川遊びのルール、地層の観察など。

テーマをしぼった学習によって知識を深め、水環境を保全する活動につなげてもらうねらい。

実行委員会では、6月から募集を始め、定員は30人程度を予定しているという。 -

松島美容室がボランティア

箕輪町松島の松島美容室は25日、伊那養護学校の児童、生徒のヘアカットをボランティアで行った。

松島美容室は伊那市や駒ヶ根市を含め全部で5つの店舗を経営している。

その5店舗のスタッフ40人全員が伊那養護学校を訪れた。

松島美容室では、何か地域の役に立ちたいと4年前から年に一度ボランティアで同校を訪れている。

障害のある子どもは、美容室で長時間座っているのが難しくなかなか外で髪を切る機会がないため、保護者にも好評で年々希望者も増えているという。

松島美容室の関重春社長は、「こうした経験を通して、技術はもちろん、心の面でも人に喜んでもらえるヘアカットを目指したい」と話していた。 -

木内克彫刻デッサン展

伊那市高遠町の信州高遠美術館で、彫刻家の故木内

克の作品展が開かれている。

木内克は、明治25年に茨城県に生まれ、29歳の時にフランスへ渡り15年間陶芸を学んだ。

今回展示しているのは粘土を焼いて作る「テラコッタ」と呼ばれる素焼きの作品。

木内克は30年間、同じ女性をモデルにして裸婦を題材とした作品を作り続けた。

信州高遠美術館では木内克の作品を300点所蔵しているが、今回はその中でも代表的な作品41点を並べた。

会場にはほかに、作品を作る前に描いたデッサン画も展示している。

木内克彫刻デッサン展は7月27日まで。 -

八名信夫さん講演会

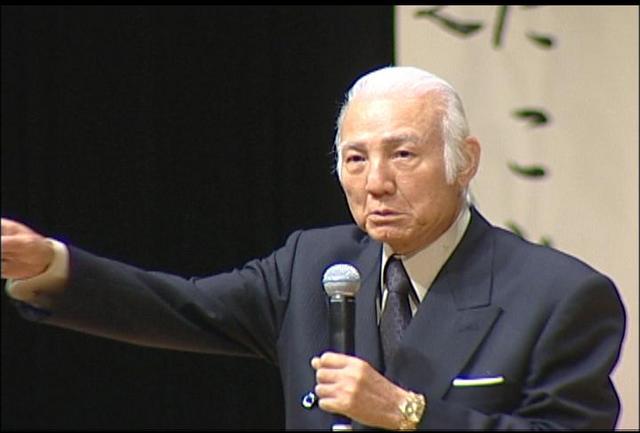

俳優の八名信夫さんの講演会が22日、県伊那文化会館で開かれた。

講演は、教職員で組織する上伊那教育会の定期総集会の中で行われた。

八名さんは、「他人の子を叱るのも大人の思いやり」の演題で講演し、体験談も交え会場を沸かせていた。

八名さんは、明治大学からプロ野球の東映フライヤーズに投手として入団。けがのため映画俳優に転向し、悪役俳優として今年50年目を迎える。 -

西町区美術作品展

伊那市の西町区民の作品を一堂に展示する美術作品展が22日、西町公民館で始まった。

プロアマ含め区民70人が、絵画や書道、工芸作品など100点を出品している。

この美術作品展は、文化的な行事を定期的に開いていこうと始まったもので、今年で4年目。

回を重ねるごとに定着してきており、お年寄りからは、趣味の発表の場として喜ばれているという。

作品展初日は、午前中から多くの人たちが会場を訪れ、足を止めて作品を鑑賞していた。

西町区美術作品展は24日まで。 -

西春近北保で畑づくり

伊那市の西春近北保育園で22日、年長児とその保護者が近くの畑で野菜の苗を植えた。

親子で農作業をして収穫の喜びを知ってもらう食育の一環で、野菜の苗植えは今年で3年目になる。

保育園南側の畑で親子30組がそれぞれ好きな苗を植えたり、種をまいた。

1組2メートル四方の区画で、なれない手つきながらも協力して作業を進めていた。

篠田千栄子園長は、「送り迎えのときに、野菜や花の成長を親子一緒に楽しんでほしい」と話していた。 -

上伊那地域観光戦略会議

どんぶり街道プロジェクト 情報交換の場設置など提言

上伊那地域の観光について考える上伊那地域観光戦略会議は22日、伊那商工会館で開き、検討を終了するどんぶり街道プロジェクト分科会から提言が報告された。

諏訪から下伊那の間にある9つのどんぶり会は、事業規模や認知度などにばらつきがあり、単独での活動には限界もある。

分科会の提言では、まずは団体の相互理解のため、情報交換の場を設けることを挙げている。

その後、今年9月頃までに「天竜どんぶり街道」として組織を立ち上げ、各会のパンフレットの店舗への設置、ホームページの相互リンクなどを行い、情報発信することなどを提案している。

将来的には、その組織の活動により、どんぶりを地域の名物として定着させたい考え。

この案は、6月に各地域のどんぶり会に提言することになっている。

また会議では、観光客に街中を歩いてもらう手法を検討する分科会についての提案も承認した。 -

ハッチョウトンボの羽化始まる

日本一小さなトンボ「ハッチョウトンボ」の羽化が、伊那市新山にある「とんぼの楽園」で始まった。

体長約2センチ、日本一小さなトンボとされるハッチョウトンボの羽化は、これからピークを迎える。 -

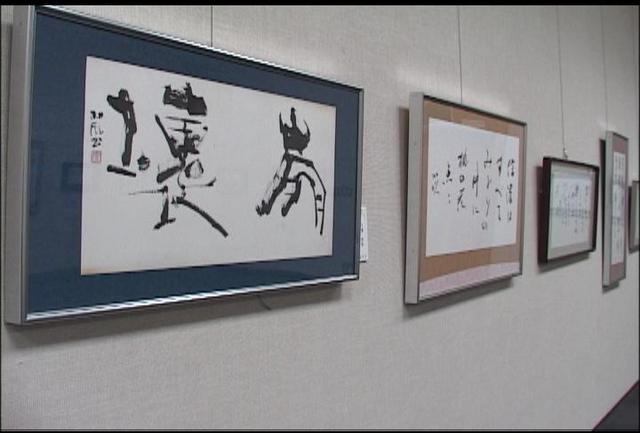

伊水会書展 24日まで

上伊那地域で書道を学ぶ伊水会の作品展が24日まで、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。会員42人が思い思いに書いた作品約100点が、訪れた人の目を楽しませている。

伊水会は箕輪町在住の書家千葉耕風さんが指導している書道会。作品は書き方や墨の濃さなどが工夫されており、個性や生きざまを書に表しているという。

作品展は毎年開かれており、今年で30回目。

会員は始めたころからほとんど変わっておらず、平均年齢は70代だという。

千葉さんは「みんなよくここまで続けてくれた。会員の高齢化が進み、大作に挑戦するのが難しくなってきている」と話していた。

大作の展示は今回で一度区切りをつけ、来年からは比較的小さい作品に切り替えて、展示会を行っていく。 -

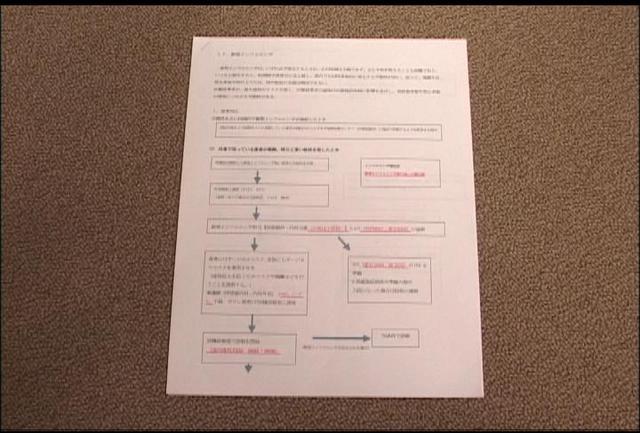

新型インフルエンザ発生に備え

伊那中病でマニュアル配布

新型インフルエンザの発生に備えて、伊那市の伊那中央病院は、全職員に対応マニュアルを配布し体制を整えている。

マニュアルは、患者への対応などをチャートで記したもので、全職員に配布したほか、部署ごとでさらに具体的な対応を決めているという。

伊那中央病院では、感染を防止するため病院の外に発熱外来を設置しているほか、空気が部屋の外に漏れるのを防ぐ「陰圧(いんあつ)」の病床も4部屋用意している。

また入り口に看板を設置し、感染が疑わしい人は病院に入らず、まず伊那保健福祉事務所に相談するよう呼びかけている。

伊那中央病院の薮田清和事務部長は、「発生に備え、より現実に沿った対応ができる体制を整えている」と話していた。 -

伊那街道春の呑み歩き

千円で12の蔵元の酒が好きなだけ飲める伊那街道春の呑みあるきが22日、伊那市の通り町で行われた。

いなっせ北側広場とセントラルパークには、上下伊那にある12の蔵元が集結。午後3時半過ぎから続々と日本酒ファンが詰めかけた。

この伊那街道春の呑みあるきは、地元の酒販店などが毎年この時期に開催していて、去年は400人が参加。今年は500人を目指して開いた。

千円で道中手形を購入し、好きな蔵元で好きなだけ飲めるというシステムで、今年は新たにクイズ形式の利き酒コーナーも登場し、参加者を悩ませていた。

実行委員会では、「これからはお酒だけでなく、通り町の文化も地元の人たちに発信していきたい」と意気込んでいた。 -

伊那養護学校と西箕輪小学校の児童が交流

伊那市の県伊那養護学校と西箕輪小学校の交流会が21日あり、養護学校小学部の児童64人と、西箕輪小の全校児童369人が、ダンスを踊ったりゲームをして交流を深めた。

両校は歩いて移動できるほど近くに位置していることから、毎年春と秋の2回、交流をしている。

クラスごとの活動もあり、今年は西箕輪小の6クラスが交流を計画している。

交流を重ねる中で、児童らは互いを理解し合えるようになってきているという。

伊那養護学校の植木行雄校長は「西箕輪小学校に遊具を借りに来ることもあるし、各クラスでの交流も進んでいる。交流を大切にしてくれる気持ちがありがたい」と話していた。 -

香葉会書展 22日から

伊那市在住の書家池上信子さんが指導する香葉会の書展が22日から、伊那市のいなっせで始まる。

会場には額を中心に掛け軸、屏風など約50点の作品が並んでいる。

池上さんが指導する香葉会は、かな書道を中心に活動しており、書展の開催は9回目。

今回は会員の中でも実力のある38人が、作品を出展している。

会場には井月や芭蕉、古今和歌集などの句を題材とした作品が並んでおり、紙の色や質感、形を変えることで、動きのある作品に仕上げている。

また、障子を使ったユニークな作品もある。

池上さんは「かなの美しさや流れ、作品全体の景色を見てほしい」と話していた。

書展は24日まで。 -

牛のえさとして畑で稲を栽培

伊那市で県内初の取り組み

畜産農家の生産コスト削減のため、牛のえさとして畑で稲を栽培する取り組みが県内で初めて伊那市で始まった。

飼料高騰が続く中、牛の飼料を地域で生産しようと、JA上伊那が試験的に始めた。

栄養価が高く、比較的簡単に栽培できる畑で育てる稲「陸稲」に目を付けた。

21日、JA上伊那や畜産農家が参加し、伊那市西箕輪羽広で、陸稲の種まきが行われた。

今回は減反のため作物が作られていなかった約10アールに、もち米の陸稲「トヨハタモチ」4キロをまいた。

地上の部分すべてが飼料となり、800キロほどの収穫を予定している。

収穫した稲は、ロールにつめて発酵させた後、牛の飼料とする。

JA上伊那では、今回の試験栽培で生育状況や収量を調べ改善策を検討し、2、3年後には一般畜産農家に普及させたい竏窒ニしている。 -

【カメラリポート】アツモリ草を園芸種へ

アツモリ草は蘭科の多年草。

北海道から本州に分布しているが、栽培目的に乱獲され、現在は絶滅の恐れのある植物として国の希少野生植物に指定されている。

寒冷地の植物のため温度の管理が難しく、栽培するのは簡単ではないが、“野生のラン”として山野草愛好家から人気がある。

このアツモリ草を種として保存していくため、また多くの人に楽しんでもらえるようにと、バイオテクノロジーを使って増やす活動が行われている。 -

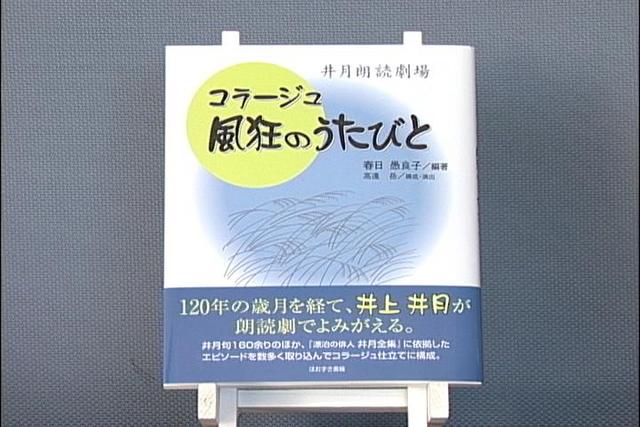

【カメラリポート】「風狂のうたびと」発刊

幕末から明治時代にかけて、伊那谷を放浪しながら1600余りの俳句を残した漂泊の俳人井上井月。

その井月の俳句とエピソードをまとめた本「風狂のうたびと」が発刊された。 -

妊婦さんと産後の母親を対象とした安心教室

乳幼児のいる母親や妊婦を対象とした「ほやほやママの安心教室」が19日、伊那市の福祉まちづくりセンターであった。

妊婦や産後の母親の心のケアなどが目的で、26組の母親が参加し、マッサージによるスキンシップやベビービクスを体験した。

講師を務めた日本マタ二ティフィットネス協会のインストラクター根橋恵美さんは、人形を使いながら説明した。

ベビービクスは、母親が子どもをサポートしながら、赤ちゃん自身の自然な運動発達を促す。

母親らは、子どもと一緒になってベビービクスを楽しんでいた。

根橋さんは「家でも簡単に出来るので赤ちゃんのごきげんがいい時にやってほしい」と呼びかけていた。

また、妊婦を対象とした簡単なストレッチ運動なども行われた。

教室では、助産師による血圧チェックや子育て・母乳相談なども行われた。

同教室は次回、6月9日に開く。 -

地域いきいき実践塾が開講

長野県地域いきいき実践塾の開講式が20日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。

同講座は、社会活動に参加するきっかけにしてもらおうと50歳以上を対象に県が実施しているもので、開講式には50歳から84歳までの男女30人が参加した。

受講生代表の二階堂正智さんは「これからの人生を明るい街づくり、住みやすい街づくりのために役立てたい」とあいさつした。

いきいき実践塾は、地域指導者養成講座として平成元年にはじまり、これまでの卒業者は上伊那で597人、県全体で5878人となっている。

今後は年間で15回の講座を計画しており、地域活動に関するワークショップや福祉施設の入所者との交流などに取り組む。 -

信濃グランセローズの地域貢献マネージャー木田さん来伊

北信越BCリーグ「信濃グランセローズ」の前監督で、現在球団の地域貢献マネージャーを務める木田勇さんが20日、伊那市を訪れた。伊那商工会議所の向山公人会頭を訪問し、今月27日に伊那市で開かれる公式戦での必勝を誓った。

伊那県営球場での公式戦は、今月6日に予定されていたが、雨で27日に延期となった。

木田さんは「応援してくれる多くのファンや地元企業のおかげで野球ができることをありがたく思う」と感謝していた。

また、向山会頭は公式戦がある伊那県営球場について「ネットや電光掲示板の設置など、球場の改修を県に要望している」と話し、選手が良い環境で試合ができるよう努力していくことを約束した。

27日は午後1時プレイボール。対戦相手は新潟アルビレックスとなっている。 -

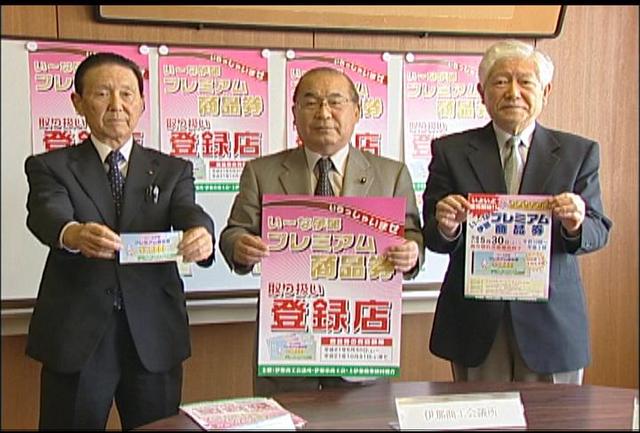

「い~な伊那プレミアム商品券」 30日発売

伊那商工会議所と伊那市商工会、JA上伊那の登録参加店519店舗で使える「い縲怩ネ伊那プレミアム商品券」が30日、販売開始となる。

10%のプレミアムがつくこの商品券は、千円券11枚つづり。1万1千円分の商品券を、1万円で購入できる。

発行総額は3億3千万円で、商品券を使える店舗は519店舗。内訳は伊那商工会議所加盟店が388店舗、伊那市商工会が96店舗、JA上伊那が35店舗となっている。

商品券が使える店舗は、新聞広告やチラシで周知するほか、各店舗にポスターを貼る。

また商品券購入者には使える店舗の一覧を渡す。

プレミアム商品券は1人上限20万円まで購入でき、有効期限は今年の10月31日まで。売り切れ次第販売終了となる。

販売場所は伊那商工会議所のほか、伊那市商工会本所、西春近支所、長谷支所、またJA上伊那本所、西箕輪支所、美篶手良支所、東部支所。

販売開始となる30、31日には、いなっせ屋外広場に特設会場を設ける。 -

伊那防犯協会連合会定期総会

伊那防犯協会連合会の定期総会が20日、伊那市役所であり、引き続き振り込め詐欺や車上狙いなどへの注意を促すため、適切な情報発信や啓発活動をしていくことを確認した。

総会では、防犯活動に貢献した個人や団体に表彰状が授与された。

受賞者を代表して伊那少年ボランティア協会の小坂勝信さんは「これからも真心で活動に励んでいきたい」と謝辞を述べた。

本年度は、振り込め詐欺や車上狙いなど街頭犯罪防止に向け、市町村と連携しながらHPや安心安全メールでの注意の呼びかけをさらに強化していく。

1月から4月末現在、 伊那警察署管内では、車上狙いが42件発生しており、去年同時期の2倍以上となっている。

伊那防犯協会連合会会長の小坂樫男市長は「安心安全な地域をつくるため、住民同士の連携による地道な努力を続けていきたい」と話した。 -

登内時計博物館のシャクヤク 見ごろ

伊那市西箕輪の登内時計博物館のシャクナゲが、見ごろを迎えている。

博物館には千本以上のシャクナゲが植えられており、博物館を囲むように白やピンクの花が一斉に咲いている。

花は今週末まで楽しめる。 -

伊那市高齢者クラブ連合会

今年度事業を確認

伊那市高齢者クラブ連合会の役員会が18日、伊那公民館で開かれ、市内47の高齢者クラブの役員が集まり、今年度の事業などを確認した。

連合会の有賀千篤会長は、「今年は、今まで休んでいたクラブが復活し、去年より4つ増えた。これから地域の状況に合わせた体制づくりをして、活動を盛り上げてほしい」とあいさつした。

今年度、伊那市は県老人クラブ連合会の事業「高齢者体力測定モデルクラブ」の指定を受けた。

自己の体力を知り、健康づくりに生かしてもらおうというもので、伊那市では御園、山寺、坂下の3地区で年に2回、握力測定や上体起こしなどの体力測定を行う。

役員会ではほかに、西春近小出島と長谷中尾のクラブが、それぞれの活動について発表し、互いのクラブの理解を深めていた。 -

遠照寺のボタン 見ごろ

“ぼたん寺”として知られる伊那市高遠町の遠照寺のボタンが、見ごろを迎えている。

遠照寺には160種類約2千株のボタンが植えられている。

今年は、18日の温かさで一気に咲き、例年より3日ほど早く開花。今年のボタンは例年以上に鮮やかな色が出たという。

遠照寺のボタンは20年以上前に、先代の住職の妻、松井智恵子さんが「先代の供養に」と3株植えたのが始まりで、今では2千株まで増えた。

19日は、多くの人が訪れ境内を散策したり、ボタンを撮影したりして咲き誇ったボタンを楽しんでいた。

ボタンは27日ごろまで楽しめる。

入場料は大人400円、高校生以下は無料。 -

南アルプス一帯でニホンジカの生息状況調査

南ア対策協が今年度から実施へ

関係市町村や県、南信森林管理署、信州大学などでつくる南アルプス食害対策協議会は今年度から、南アルプスの広範囲でニホンジカの生息状況などを調査する。

調査期間は今年度から5年間。南アルプスの広範囲で、ニホンジカの生息状況や植物の被害状況を把握するほか、対策を調査研究する。

具体的には、シカの行動を追跡調査するため、GPS発信機取り付けを現在の1頭から4頭に増やすほか、群れの大きさや出没頻度を調査するため、仙丈ケ岳の薮沢源流付近に赤外線センサーカメラを設置する。

調査は信州大学に委託する予定。今年度の事業費は580万円で、財源は林野庁からのモデル事業負担金を充てる。

会長の小坂樫男伊那市長は、「中山間地域の農業への被害が深刻化している。有効な対策手段が見つかるようお願いしたい」と話した。 -

ローズガーデン結婚カップル決定

伊那市観光が募集を行ってきた高遠町のしんわの丘ローズガーデンで結婚式を挙げるカップルが決定し19日、2組が発表された。

伊那市観光社長の小坂樫男市長らがカップルを発表した。

結婚式の募集は、伊那市観光が、しんわの丘ローズガーデンを全国に発信していこうと今回初めて行った。

全国から募集したところ、11都県から55組の応募があり、選考の結果2組が決定した。

6月5日に結婚式を挙げるのは、三重県在住の恩田竜二さん、恩田美和さんのカップル。事故により車いす生活となった竜二さんが、妻の美和さんに感謝したいと応募した。

6月13日に挙式を挙げるのは、埼玉県のマイク マシアスさん、長野県の山岸理恵さんのカップル。留学先でマイクさんと出会った山岸さんが、祖母のいる高遠での挙式を望んだという。

小坂社長は、「景色の良い場所で印象に残る挙式にしてほしい」と話していた。 -

美篶地域探検隊クラブ活動開始

伊那市美篶小学校の美篶地域探検隊クラブは18日、今年度初めての活動を学校隣りの資料館で行った。

探検隊クラブには、4年生から6年生までの11人が参加している。

活動初日の18日は、地域の歴史に詳しい青島の矢島信之さんから、昔と今を比べての地域の変化や模型を使って地理を学んだ。

児童たちは、昭和16年に当時の教師が作成した美篶地区の地図で自分の家の場所を確認した。

子どもたちは、当時と変わらない学校や六道の堤の位置をヒントに地図にふせんを貼っていた。

矢島さんが、「戦争中には、上の原に飛行場があった」と説明すると児童たちからは、驚きの声が上がっていた。

6年生でクラブ長の橋本祥暢君は、「地域の歴史を知らないので、楽しんで学んでいきたい」と話していた。

クラブでは、今年1年をかけ地域の祭りや行事などを学んでいくという。

222/(日)