-

東春近小4年生「りんご学習」感謝の会

伊那市の東春近小学校4年生を対象とした「りんご学習」のまとめの会が29日、同小学校であった。「感謝の会」と題し、1年間の学習に携わった同地区田原の農家、伊藤一路さん(80)と妻の豊子さん(76)を招き、児童たちが作ったリンゴケーキを一緒に味わった。

4年生(2クラス、62人)は昨年の4月縲・1月、農家の苦労を知るため、伊藤さん夫婦の果樹園で摘果や収穫作業を3度体験した。昨年11月は、児童たちが大きく成長したりんご(品種・ふじ)を丁寧に摘み、伊藤さん夫婦とともに喜びを実感した。

果樹園のりんごを使って調理したリンゴケーキを食べ、「上手に作れていておいしかった」と一路さん。子どもたちからの寄せ書きなどのプレゼントもあり、伊藤さん夫婦は笑顔で受けとっていた。

子どもたちは「大事なりんごを私たちに任せてくれてありがとうございます。これからも頑張ってください」と感謝。一路さんは「子どもたちは1年間よくやってくれた。今後も体が元気な限り、りんごづくりを続けたい」と話していた。

子どもたちからプレゼントを受け取る伊藤さん夫婦 -

小学生防火作品コンクール審査会

伊那防火管理協会は28日、伊那市の伊那公民館講堂で、伊那消防組合管内の小学生を対象とした「防火作品コンクール」の審査会を開いた=写真。ポスター、書道の部の各最優秀賞1点ずつなどを選んだ。

防火意識を高めるためのコンクールで、ポスター、書道、作文の部門に管内の小学4縲・年生から計459点の応募があった。この日は、協会関係者や小学校教諭ら7人が審査し、両部門の最優秀賞のほか、優秀賞(ポスター20点、書道21点)を決めた。

各部門の入賞作品の発表は後日あり、ポスターと書道の入賞作品を「春の火災予防運動」期間中(3月1縲・日)、伊那消防署などなどで展示。作文の部は2月上旬に審査し、入選作品を同期間中、有線放送で発表する予定だ。

それぞれの最優秀賞作品はポスターに作成し、管内の事業所などに配布する。 -

伊那市用地選定委員会小委員会、「住民の理解度」を評価する方法定まらず

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設地を決めるため、候補地の適正を判断する評価項目の検討をしている伊那市用地選定委員会の小委員会が30日、市役所であった。「評価方法が公平性に欠ける」と指摘があった経済性に関する項目の点数評価方法については、用地にかかる造成費と道路整備費を分けて点数化。それぞれの標準値を決め、それより安くなる場合は加点、高くなる場合は減点していくが、最大でも33点差しか開かないようにした点数配分の方法を全体会に提案することになった。一方、「点数評価はしないが何らかの評価が必要」としてきた「近隣住民の理解度」については▽住民アンケートの実施▽公聴会の開催▽一定の期間を設け、住民から意見を募る竏窒ネどといった案が浮上したが、それを具体的にどのように評価に組み込れていくかまでは決定できずに終わった。

経済性に関する項目は、用地費、道路費とも、最大、最少を除く11地点の平均金額を基準値とし、そこに標準点(用地費は15点、道路費は10点)を配点する。造成費がその基準値より安くなる場合、標準点に加点され、高くなる場合は減点される仕組み。最大で46点の点数差が開くことになるが、前回提案した方式の最大点差87点よりは大幅に縮まった。

一方、住民の理解度に関する項目については「住民の聞くという意味でもアンケートは重要」とする意見もあったが、それを具体的に評価する方法が見当たらず、結局、住民の意見を聞く3つの方法を全体会に提案するだけになった。

評価項目に関する小委員会決定事項は、詳細評価項目45のうち、27項目(2項目を1つの項目として評価するものを含む)を点数評価し、該当がなかったり、ほかの評価項目と内容が同じなどといった12項目を評価から除外。また、現在の候補地の中に該当地区がない2項目は、最終確認の段階で実際に該当がなければ、評価項目から除外する。 -

はらぺこ保育園で本格ピザ作りに挑戦

伊那市富県北福地の自由保育園「山の遊び舎はらぺこ」の園児らが29日、自分たちで作った小麦粉を使って本格的なピザ作りに挑戦した=写真。

-

次回選からの議員定数は「21人」

伊那市議会の議員定数問題特別委員会(中村威夫委員長、8人)が30日開かれ、次回改選からの議員定数を現行の26人から5人減らし「21人」とする案にまとめた。「22人」「24人」とする意見も出たが、市民の意見で多かった「21人」を尊重した。2月6日、市議会全員協議会で報告する。

これまで区長や地域協議会、各種団体などとの懇談などを踏まえ、定数について討論。

人口10万人都市の飯田市が特別委員会で次回改選の定数を23人で合意していることから、7万人の伊那市で「23人以上は、住民感情から理解が得られない」とおおかたの委員が判断。

住民から「21人」以外の意見もあり、激変緩和のため、21縲・4人の中間案として「22人」を審議対象に含めた。しかし、市民に「21人」「24人」の2案を示して意見を募った経過から、最終的に2案のうち、市の行政改革大綱の職員削減計画を準用し、現議員数の20%を削減する「21人」と結論づけた。

中村委員長は「民意を尊重した結論であると思う」と話した。

市議会3月定例会で委員長報告し、最終日に議員定数を改正する議員提出議案を出す予定。

議員定数は、合併協議で「2期目以降は削減の方向で検討する」ことになっており、一昨年6月に特別委員会を設置。市民の意見を踏まえながら議員定数の削減を検討した。 -

宗維潔老師による太極拳講習会

伊那市狐島の三沢カルチャーセンターは26、27日の両日、同センター講堂などで、全中国武術太極拳大会を6連覇した北京体育大学の講師女性、宗維潔(そういっけつ)老師(38)による講習会を開いた。上伊那などでつくる信州太極拳気功協会の会員らが2日間で延べ180人参加し、本場の技を学んだ。

三沢カルチャーセンターで宗老師を招いた講習会を開くのは初。講堂で開いた初日は、約60人の受講者が老師の指導の下、太極拳の基礎となる「24式」を中心に学習した。参加した同市内の50代女性は「丁寧に教えてくれるので、この機会に一つでも多く学びたい」と講習に取り組んでいた。

三沢カルチャーセンター校長で信州太極拳気功協会の三沢清美会長は「本場の技を見る機会は少ないので、実際に見ることが一番の勉強になる」と話していた。

本場の技を伝授する宗維潔老師(左) -

伊那東部中生が全国ロボコン優勝

第8回全国中学生創造ものづくり教育フェア(全日本中学校技術・家庭科研究会など主催)のロボットコンテストが26日、茨城県で行われ、伊那市の東部中技術部3年の井口裕吾君(15)、丸山晃生君(15)ペアが最高賞を手にした。

井口・丸山ペアが出場した部門は、地方大会のオリジナル競技をビデオ審査する部門で、全国から22チームが参加。自分たちで製作したロボットの性能などを紹介した2分間のビデオを披露し合い、最高賞である全日本中学校技術・家庭科研究会長賞を受賞した。

2人は、昨年11月中旬にあった「県中学生ロボットコンテスト」に出場し、紙筒を相手陣地により多く運んだ方が勝ちとなる、県オリジナル競技で初優勝する実力。手がけたロボットは、ベルトコンベア式のアームが上下に高速移動できるところが特長だという。

最高賞を手にした井口・丸山ペア -

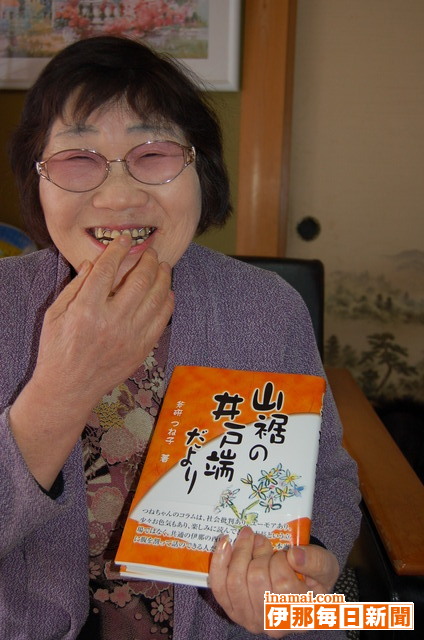

4年間伊那毎日新聞に連載してきたエッセー「山裾の井戸端だより」をまとめた著書を出版

伊那市西町大坊

斧研つね子さん(66)

“自分が歩いてきた足どりを後々の子孫に残したい”。そう思った時、これが私のすべてだった竏秩B

4年間にわたり、伊那毎日新聞に連載してきたエッセーをまとめた著書『山裾の井戸端だより』(信濃文芸社)が出版されたのは、自身の66歳の誕生日である昨年11月15日のこと。そば打ちのこと、友人らとの世間話、南大東島を訪れた時の話、社会の話題竏秩B活動的な毎日の中で、自身が感じた思いをそのままにつづった一つひとつのエッセー。心温かなエピソードは、会う人をほっとさせる彼女の笑顔そのもの。社会に向ける真剣な眼差し、楽しい冗談話も、芯(しん)が強く、前向きに生きてきた彼女そのものだ。ページをめくるたびに、彼女との楽しい会話をしているような感覚を覚える。

「立派な文じゃないけど、読んでくれた人はかえって読みやすいって言ってくれる。褒められているんだかけなされているんだかね。でも、自分が書いた先に読んでくれる人がいることは嬉しい」照れ笑いする。

◇ ◇

肝臓に直径10センチのがんがあると分かったのは昨年8月。すぐに手術を受けることになり、急きょ松本の信大病院に移った。

20年前、幼い子ども3人を抱えたまま、夫をがんで亡くした。女手一つ、子どもたちを育てていかなければならないという現実を突きつけられる中「私が強く生きなきゃ」と、強い決心を固めた。10年前、自身が脳梗塞で倒れた時も「まだ死ねない」と奮起し、社会復帰も果たした。そうやって生来の気丈さと前向きさで、これまでも幾多の困難を乗り越えてきた。

しかし、今回は違った。「しっかりしなきゃ」と思う反面「もうだめかもしれない」という思いがよぎる。自分の死と直面する中で導き出された一つの結論が、これまでに書いたエッセーを本にすることだった。せめて自分の足どりを何かの形として残しておきたい竏秩Bその一心で、知人に本の出版への協力を頼み込んだ。

「分かったよ。でも、もし無事に生還したら、自分で本を配って回ること。それが約束だよ」

出版日は自身の誕生日と決め、交渉は成立した。 -

伊那おやこ劇場 かくし芸で盛り上がる

伊那おやこ劇場の「新春かくし芸大会&みんなで音を楽しもう!」が27日、伊那市の伊那公民館であった。小学生らがパントマイムや小ばなし、けん玉などかくし芸を披露し、会場を沸かせた。

おやこ劇場は年4回、生の舞台を楽しんでいる。例会に先立って出演するプロに落語やマジックなどを教わったことから、発表する場を設けようと初めてかくし芸大会を企画した。

かくし芸大会には、保護者らの飛び入りも含めて10人余が出演。

マジックに挑戦した小学生は、机に並べた3本のジュースの缶のうち、観客が選ぶ缶を言い当てた。会場から「えー、何で分かったの」と驚きの声が上がったが、指定した缶を選ぶように指示が書いてあったと種明かしし、笑いを誘った。

また、2月の低学年例会で出演する音楽を中心とした道化師ましゅ&Keiを迎え、楽器を使って「聖者の行進」を一緒に演奏した。 -

伝統文化子どもいけばな西箕輪教室「初がま会」

伊那市西箕輪で月2回子どもたちに茶道や華道を教えている「伝統文化こどもいけばな西箕輪教室」は26日、「初がま会」を西箕輪支所で開いた。西箕輪小学校1縲・年生18人と保護者たちが講師の重盛栄子さんに教えられながら、新年最初のお茶会を楽しんだ。

重盛さんは「子どもたちに伝統文化に親しみを感じて欲しい。楽しみながら作法を学んでもらいたい」と話す。

もてなし役の子どもたちは、干し柿やたつくり、かまぼごなどを盛りつけた扇面盆を、客役の子どもたちに作法にのっとって運んだ。はしの割り方、食事の終え方、盆の下げ方など、重盛さんから一つひとつ指導を受けた。

食事のあとは、6年生がお茶をたてた。

生徒たちは「手順を覚えるのは大変だけど、お茶をたてるときが楽しい」「きれいな花ができるとうれしい」と教室の感想を話した。 -

第3回信州大学・伊那市連携協議会

信州大学と伊那市による第3回連携協議会が28日、伊那市役所であった。信大農学部の教授、市担当部署の部課長、経済団体関係者など約30人が参加する中、現在の連携事業として取り組む30事項のうち、遊休農地の解消や地域振興などを目的として取り組むヤマブドウワインの開発、雑穀プロジェクトなど主要5事業につき、現状の問題点と今後の方向性を懇談=写真。市からは▽社会人向けのマスターコース開設の検討▽農学部の学生に市の行政運営に関わりを持ってもらえないか▽中小企業へのインターンシップ推進竏窒ネど今後取り組んでいきたい新連携事業の提案もあった。

協議会は官学連携に基づく連携事業を進める信州大学と伊那市が連携事業の進ちょく状況を確認するとともに今後のあり方について話し合うために開催しているもの。今回は、連携事業の推進には協力が不可欠である各経済団体もオブザーバーとして参加した。

そのうち、農学部が中心となって伊那市の特に農山村の観光資源の開発、観光ボランティアの育成、人材づくりを進めようという連携事業について唐沢豊農学部長は「これまでの農業は販売面からの視点に欠けていた。雑穀やヤマブドウワインなど地域産品を今後、戦略的に販売していく上でも、観光振興は有効。また、中山間地に人が入り込むきっかけにもなる」とした。

また、食害などが深刻化する有害鳥獣対策については、信大の大谷元教授は入笠山における大量捕獲おりによる捕獲などを検討している一方、予算的にも人材面でも行政サイドの協力が不可欠であることを説明。

これに対し酒井茂副市長は「市としても財政面から予算措置などを検討している」とした。 -

西春近北小学校で4者共催講演会

伊那市の西春近北小学校で22日、同校同窓会、同校PTA、西春近公民館の4者共催講演会が開かれた。今年は飯田女子短期大学看護科講師の辰野恒雄さんが「よりたくましい子どもに育つために」と題して講演をした。

辰野さんは児童相談所などでの体験談を交えながら、親たちの間違った認識や今の子どもの心理的特徴などを事例をあげながら語った。今の子どもの心理的特徴としては「順番が待てない、我慢ができない、感情を抑えることができない」「問題解決の答えを一つしか用意できない」「自分という存在を認めない」の3つをあげた。

辰野さんは「親が先回りしてブレーキをかけてしまうと、子どもは体験することができない。子どもにはいろんなことをできるだけやらせてほしい」「子どもを育てる最大のポイントは子どもの言動をきちんと認めること」などたくましい子どもに育てるためには何が必要なのか語った。 -

伊那市食育講演会

伊那市教育委員会は25日夜、市駅前ビルいなっせで文部科学省の委託を受け「栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携による食育推進事業」の計画として食育講演会を開いた。小中学校の教員や保護者ら約80人が参加。東海大学体育学部の小沢治夫教授=写真=が「子どもを一人前に育てる大人の責任」と題して話した。

小沢教授は1978縲・003年、筑波大学付属駒場中・高等学校の教諭をした後、03年より北海道教育大学の教授となり、07年から現職を務める。専門は保健体育科教育学、トレーニング科学、発育発達学など。文科省の「子どもの体力向上プロジェクト」研究代表としても活躍する。

講演会は「最近の子どもの生活・食・健康・体力・学力に関する調査から見えてくるもの」についてで、小沢教授は「今の子どもたちは元気がない」と強調。小中学生の1、2割が欠食し、高校ではさらに増え、大学生にいたっては約半数という報告があり、このため貧血や低体温状態となり、通学意欲の低い子どもたちが増えているという。

小沢教授は「食事を中心とした日常の生活を見直し、立て直すことが現在の日本の子どもの教育のために不可欠なこと」と主張。「起床時間が遅いほど、子どもの朝食摂取を心がけている保護者の割合が低い」とし、学校、家庭、地域が連携して食育を推進する必要があると訴えた。 -

下殿島で「天神様」 小学生が出し物披露

伊那市の東春近小学校PTA下殿島支部(宮下謙司支部長)は26日、下殿島公民館で「天神様」を開いた。4常会の児童約50人が6グループに分かれ、この日のために練習してきたクイズや寸劇などの出し物を披露した。

「天神様」は菅原道真を学問の神様として奉る子どもたちの祭り。本番に向けての練習は、3学期に入ってからと短いが、それぞれのアイデアが見られる「天神様」となった。

ピアノや柔道、サッカーなど子どもたちの特技を披露したグループや、犬や剣、花などを風船で作るバルーンアートを披露するグループなどが会場をわかせた。

宮下支部長は「昔は寒中休みを使ってじっくりと練習してこれたが、寒中休みがなくなってからは練習期間が短くなっている。しかし、それぞれが工夫を凝らし、よい出し物を披露できたと思う」と話していた。

空手などの得意技を披露したグループ -

福祉チャリティーオークションに絵画、書、陶芸など150点余

伊那市福祉まちづくりセンター「ふれあいーな」で28日まで、第11回福祉チャリティーオークション(実行委員会、市社会福祉協議会主催)が開かれている。市内や近隣の作家60人が寄贈した絵画、書、陶芸など150点余がそろう。

オークションは福祉充実を図るための社会福祉基金の積み立てを目的に、2年に1度のペースで開催。趣旨に賛同する作家が仙丈ケ岳の雪景色やスイセン、カタクリなどを題材にした日本画・洋画、漂泊の俳人・井上井月の句の書、禅画などを出品した。

作品にはそれぞれ最低価格が示され、購入希望者はそれ以上の価格を記入して入札する。最高額で落札した人に、28日午後3時から作品を引き渡す。

また、花器、えとであるネズミのイラスト、ひな人形を描いた友禅など即売のほか、似顔絵や書・禅画の実演、押し花・友禅染めの体験コーナーもある。

橋爪まんぷ実行委員長は「福祉に目を向ける機会になれば」とし「絵画や書だけでなく、生活で使う陶芸品、がん具などがそろい、見て楽しめる」と来場を呼びかける。

オークションは午前9時縲恁゚後6時(最終日3時)。 -

「新春総合美術品ご奉仕会」 ベル伊那

中央画壇で活躍中の人気作家らの作品が集まる「新春総合美術品ご奉仕会」は29日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。日本画、掛軸、洋画など約60点を展示販売している=写真。

文化勲章作家の片岡球子の「嵯峨人形」、横山大観の「夕月」、田崎広助の「桜島」、奥村土牛の「筍」、奥田元宋の「牡丹」など、見所の多い作品が並ぶ。また、地元物故作家の中村不折や池上秀畝らの掛軸も出品している。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

観桜期 臨時列車「高遠さくらまつり」を運転

伊那市の高遠城址(し)公園の観桜期に合わせ、JR東日本とJR東海は24日、4月12、13、19、20日の4日間(土日)、臨時列車「快速『高遠さくらまつり』」(松本駅竏宙ノ那北駅間)を運転することを発表した。臨時列車は、「特急あずさ」から岡谷駅で乗り換える待ち時間が短いため、東京方面からの花見客にとってアクセスが便利になる。

東京方面からの誘客を期待し、伊那市が1年前から呼びかけてきたのがきっかけ。市は臨時列車の運転に伴い、今季から同列車利用者に対し、何らかのサービスを用意する考え。伊那北駅から公園までの輸送手段について、JRバス関東での受け入れも検討している。

臨時列車は一日1往復で、4日間ともに松本駅から伊那北駅は午前9時28分発、同10時50分着。伊那北駅から松本駅は午後3時57分発、同5時14分着。「特急あずさ」を利用した場合、新宿駅から伊那北駅までの所要時間は、通常、遅くても約4時間かかっていたが3時間20分程度に軽減される。

小坂樫男市長は「これを第一歩にして、今後は東京から伊那谷に入ってくる直通列車が年間を通じて走るようになってくれればありがたい」と話している。 -

西箕輪小で来入児給食試食

伊那市の西箕輪小学校(御子柴俊治校長)は24日、来年度入学予定児童を対象とした給食試食会を開いた。園児や保護者ら約100人が学校を訪れ、学校給食を味わった。

「嫌いな食材が出てくるかも」など、入学前から学校給食に対して不安を持つ児童や保護者たちの悩みに答えるための試食会。取り組みは前年度に続き2年目になる。

子どもたちは初めての学校給食をそれぞれのペースで試食。その後、保護者からの「この子は野菜が苦手なんです」「食べきれない給食はどうすればよいの」などの質問に学校関係者が丁寧に答えた。

来入児の保護者の一人は「入学する前に給食が食べられるなんて魅力的。子どもにとってこの機会が、給食を入学する楽しみの一つになるきっかけとなればうれしい」と話していた。

同校では2月、来入児を対象とした一日体験入学も企画している。 -

邦楽SALAD

2月10日公演

伊那市の県伊那文化会館で2月10日、演奏会「邦楽SALAD」が大ホールである。公演に向け、出演者が練習に励んでいる。

「邦楽SALAD」は、サラダ感覚で邦楽の堅苦しいイメージを逸脱した企画により日本の音を楽しんでもらうという伊那文化会館と出演者による実行委員会主催の演奏会。07年の第17回公演を一区切りに、今年は新たな気持ちで公演する。

出演は、昨年4月に一般公募した地元出身者中心の30人。10月の顔合わせから月4、5回の練習を重ねている。音楽監督は尺八奏者の川村泰山さん。ゲストは和楽器奏者4人のユニット「ファンクンフォルク」と伊那市立東部中学校合唱部。

伊那東部中合唱部は「IMBENI縲恪ーの夜明け縲怐vを発表。尺八による「民謡縲恣・ゥら北へ縲怐vは、刈干切唄、こきりこ、ソーラン節の3曲を編曲し委嘱初演する。「箏・三絃・十七絃のための四重奏曲」は高度な技術を要求される曲。プロによる「カレーライス」、ファンクンフォルクのライブもある。

出演者とゲストによる「桜 SAKURA さくら」は編曲委嘱初演で、森山直太朗、ケツメイシ、河口恭吾、日本古謡、コブクロの5曲をメドレーにした合唱と和楽器が共演する初の試みになる。

音楽監督の川村さんは、「全国でも珍しい充実した内容。文化会館の委嘱で新作も出来ているし、中学生の若いエネルギーにも期待したい」という。

実行委員会は、「公募メンバーの息を合わせ、合唱部の生徒とプロと共に楽しい音楽、明るい雰囲気のサラダを作り上げたい。素晴らしいパワーあふれる舞台になると思う。演奏会を楽しんでほしい」と話している。

午後1時半開場、2時開演。全席自由一般2千円、高校生以下無料。当日託児室あり(前日までに会館に連絡する)。チケットの予約、問い合わせは伊那文化会館(TEL73・8822)へ。 -

はらぺこ保育園の入園説明会27日に

伊那市富県北福地の自由保育園「山の遊び舎はらぺこ」で27日、第2回08年度入園説明会がある。

3年前、母親たちの「こんな保育園あったらいいね」の思いから始まったはらぺこ保育園。野外活動や自然とのかかわりを大切にした保育活動を展開し、母親らも一部保育にかかわりを持つ中で、母子ともども、里山の自然の中で成長している。また、月に2回、開放日として園の保育を体験してもらう機会を設けており、24日は、来年度同園への入園を考えている母子など3組が集まり、同園の園児らとともに雪遊びを体験=写真。

この日参加した母親の一人は「子どもを自然の中で遊ばせてあげたいと思っていた。まちの保育園も見学にいったんですが、もっと自然な遊びや昔ながらの子どもの遊びを体験させてあげたいと感じた。今は3歳だけど、いずれは入園したいと考えています」と話していた。

27日の入園説明会では、普段の子どもたちの生活の様子を説明するほか、同園の保育士・小林成親さんが、子どもと自然のかかわりについて話す。また、質疑応答の時間もある。

時間は午前10時縲恊ウ午、場所は園舎。参加希望者は事前連絡のうえ、来園すること。

また、同園の保育を体験できる開放日も毎月2回、開催しており、2月は12日、28日が開放日になっている(開放日は一家族300円の参加費が必要)。

問い合わせははらぺこ保育園(TEL76・3341)へ。 -

春高伊那駅伝 今年もカウントダウン看板でPR

「春の高校駅伝3月23日あと○日」竏秩B春の高校伊那駅伝のコースとなる伊那市美篶上川手の三峰川右岸農道沿線に、開催日までをカウントダウンする看板が設置されている。取りつけた地元の会社員白鳥博文さん(46)は毎夕、数字を入れ替え、ドライバーらに大会をPRしている。

「春の高校伊那駅伝は思い出の大会」と白鳥さん。上伊那農業高校2年生のときに出場した第1回大会で、1区の区間賞を手にしている。自分で何かできないかと、同沿線を通る新コースとなった前回大会に引き続き、同所に看板を設置し、大会の盛り上げに協力している。

手作り看板はA3判の大きさで、14枚を用意。大会名と開催日、残り日数を記し、下り線沿いに上下線のどちらからでも見えるように設置した。大会日まで残り50、40、30日…の区切りの日は、「襷(たすき)」「激走」と書いた、のぼり旗7本を一緒に取り付ける考えだ。

白鳥さんは「これで看板を見た人たちの士気が高まってくれればうれしい。本当は桜の時期に大会が開ければと思うが、沿道に集まった多くの人が・ス桜・スの代わりになって選手たちを応援してほしい」と期待している。 -

高遠高校福祉コースの2年生が保育園実習で披露するパネルシアターを制作

伊那市の高遠高校福祉コースの2年生22人が25日、保育園実習で披露するために制作してきたパネルシアターの実演練習をした=写真。

例年福祉コースでは、年に2度ほど、保育実習のために保育園を訪れ、園児との接し方を学ぶとともに交流を深めている。そんな中今年は、ただ交流するだけでなく、高校生たち自身が何かを表現し、それを園児らに伝えることができないか竏窒ニ、パネルシアターに初挑戦することになった。

6班に分かれ、10月ころから準備を開始。地元でパネルシアターなどを使ったボランティア活動を展開する矢田雅子さんに教わりながら、年長、年中、年少、それぞれの園児に対応したパネルシアターを自分たちで作り上げた。また、出来上がった後も、物語を園児に話すための練習を重ねてきた。

矢田さんは生徒らに対し「保育園に行ったときは恥ずかしがらず、自分も楽しもうという気持ちでやりましょう」とアドバイス。

今回初めてパネルシアター作りに取り組んだ今井理沙さん(17)=箕輪町=は「初めてなので作るのも難しかった。子どもに分かり易く、大きな声でやるのは大変だけど、楽しんでもらえれば」と話していた。

パネルシアターは31日に高遠第4保育園で披露するほか、2月8に高遠第1保育園でも披露する。

また今後は、老人福祉施設などでも実演できないか検討する。 -

権兵衛トンネル開通2周年記念特別展「木曽路の美-広重から現代工芸まで」25日から

伊那市の県伊那文化会館で25日から、権兵衛トンネル開通2周年記念特別展「木曽路の美-広重から現代工芸まで」が美術展示ホールで始まる。木曽郡上松町の木曽路美術館所蔵品を中心に浮世絵、絵画、彫刻、現代工芸、写真の約80点を紹介する。

上伊那と木曽地域の文化交流をすすめる活動の一環で、木曽の風土と歴史がはぐくんだ美術作品を伊那谷に紹介する初の企画。

歌川広重・渓斎英泉の浮世絵「木曽街道六十九次」の中から「小田井」から「馬籠」までの23点を紹介。途中展示入れ替えする。昨年秋に修復した千村士乃武の彫刻「首飾」(石膏)は修復前の写真も展示している。

木曽の伝統を受け継ぐ木工と漆芸は、木目や漆塗りが美しい大丸卓や盆などがあり、近代美術や現代絵画、そば猪口20点も並ぶ。

木曽路美術館の丸山時恵館長は「1点ずつ心のこもった作品。初代館長丸山利喜次が収集してきた流れが伝われば」と話している。

関連イベントで「信州農村歌舞伎祭」(2月16・17日、伊那文化会館)に出演する上松町「上若連」に関連する写真展示コーナーもある。

2月24日まで。観覧料一般300円、高校生以下無料。 -

伊那市新ごみ中間処理施設用地選定委員会の小委員会、評価項目の再検討開始

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設候補地の絞り込み作業に取り組む伊那市の用地選定委員会の小委員会が24日、市役所であった。前回全体会の中で検討した候補地の適正を判断する評価項目を再検討。「評価するのが難しい」という意見が多かった「近隣住民の受け入れに対する理解度」という項目については、「評価しなくてもいい」とする意見の一方、「住民理解を得るためには何らかの評価をすることが必要」とする意見に分かれ、候補地の当該区とその近隣区の全戸を対象とした、住民アンケートの実施を行うという案が浮上。しかし、スケジュールの遅れを気にする事務局側の強い意向と対立し、次回の小委員会で再度検討することとなった。

小委員会はこの日、前回全委員でつくる3グループが検討した結果を参考にしながら、詳細な評価方法などが決まっていなかった12項目の評価方法を再度検討。一定距離内の住宅戸数に関する評価項目では、候補地から遠いほど、高い点数となるように点数配分していく。

また、これまで点数評価しないとされていた周辺の宅地化傾向も点数評価することになった一方、景観に関する評価項目は「点数評価するのは難しい」との判断から、景観への影響がある候補地には文言で付記することになった。 -

伊那市の音声情報配信システム 2月1日開始

伊那市は全国で初めてとなる、ブロードバンドを活用した音声情報配信システム「きこえるニュースボックス」の情報配信を2月1日から始める。点字や録音テープから日常情報を得ている視覚障害者を対象とした取り組みで、よりタイムリーに情報を提供するため、開発を進めてきた。

同システムは、新聞記事や行政の広報、福祉情報などのコンテンツの中から、利用者がほしい情報を選択し、インターネットを使って端末機(きこえるニュースボックス)に取り込む仕組み。文章情報をシステムが音声化し、配信することができるため迅速な情報提供が実現した。

機材の開発費は934万5千円(うち半分は県の補助)。05年度から民間企業、関係団体と協力し、機材の開発やコンテンツの作成などを進め、実証実験も済ませている。

端末機は1台10万5千円となるが、市の負担により1割の1万500円が本人負担となる。対象となる市内の視覚障害者は約80人で、そのうち64人が75歳以上の高齢者だという。

音声情報配信システム「きこえるニュースボックス」 -

伊那市新ごみ中間処理施設用地選定委員会が建設用地選定に向けて防災的側面から各候補地の現状を学ぶ

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設地の検討を進めている伊那市の用地選定委員会は24日、地形、地質の影響が建設地に与える影響を学ぶための学習会を伊那市内で開いた。信州大学名誉教授で山地環境防災研究所の北沢秋司氏が、伊那市の地形・地質、これまでに発生した自然災害などの経過から、各候補地の防災面から見た適正を説明=写真。「市内にある断層で、これまで地震を起こした形跡のあるものはない」としながらも、「常識的な判断から断層や河川の近くなどには建設物をつくらないという判断が正しい」とし、断層がなく、御岳の噴火による堆積物が深く積もっている候補地などが、建設には適していると説明した。

北沢氏は市内にある断層の位置、地質の強弱、過去に自然災害があった場所などを説明しながら、各候補地の地理的条件を説明。その中で、市内の断層には過去に地震を起こした証拠があるものがなく、「伊那市は直下型地震のない場所」と説明した。しかし、大規模地震が起きればどういう被害が起こるかは分からないため、「そういうことは念頭に置き、地震に備えておくのは大切」と指摘した。

また、三峰川の氾濫原にあり、市のハザードマップなどにも掲載されている天竜川、三峰川の合流点の候補地などはあらかじめ危険性が予知でき、「あえてこうした場所に施設をつくるのはおかしい」とした。 -

「い~なちゃんカード」「つれてってカード」がシステム利用提携

伊那市コミュニティーカード協同組合(中村紘司理事長)と駒ケ根市・飯島町・中川村のつれてってカード協同組合(矢沢哲也理事長)のカードシステム利用提携調印式が24日、伊那市内であった。2月1日から、商店街で使うカードのポイント機能の運用を開始。エリア拡大で、商店街の活性化に結びつける。

両組合は96年から、それぞれカードを発行し、事業を展開してきたが、老朽化に伴うシステム更新で同じシステムを採用。そのため、提携が可能となった。行政の枠を超え、カード利用できるのは全国に例がないという。プリペイド機能の共同利用も準備中で、5月を目途に始める予定。

カードは買い物や飲食した際、100円につき1ポイントがつく。どちらかのカードを持っていれば、両組合の加盟店で利用できる。

式で、中村理事長は「消費圏の拡大で、商店街の活性化に役立てたい」、矢沢理事長は「希望と夢を持ち、伊那谷の基軸となる商店街のカードにしたい」と期待を込めた。

加盟店は衣料品、飲食、理・美容など約310店。カード発行は「い縲怩ネちゃん」が6千枚、「つれてって」は1万4500枚(更新済み)。

各組合は2月1縲・日、提携記念イベントを企画。ポイント5倍セールや買い物券プレゼントなどの特典がある。

問い合わせは、各組合(い縲怩ネちゃんTEL72・7000、つれてってTEL81・7300)へ。 -

手良小で「弁当の日」 児童たち手作り持参

伊那市の手良小学校の5、6年生約50人が21日、自分で作った弁当を持参し、給食の時間に味わった。同校が初めて取り組む、「食」への関心を高めるための企画。児童たちは弁当作りを通じ、家族への感謝の思いを感じた様子だった。

植木行雄校長の提案で昨年10月から月1回のペースで始まった「弁当の日」。学校の管理栄養士の早川佳代さんは「これまでの3回で、それぞれが栄養のバランスや味付けに関心を持ち、工夫するようになった」という。

この日は、おにぎりやサンドイッチ、ソースカツレツ、ナポリタン、ドリアなどの料理がテーブルに並んだ。児童たちは恥ずかしがりながら手作り弁当を互いに見せ合ったり、栄養士のアドバイスに耳を傾けたりしていた。

チーズ入り卵焼きを作った5年生の宮原すずえさん(10)は「家族にちょっと手伝ってもらったが、中にチーズを入れるのが難しくて何度も失敗してしまった。次は彩りがもっときれいなお弁当を作りたい」と意気込んでいた。

本年度は3月まで「弁当の日」を予定する。 -

伊那東部中生が全国ロボコンへ 市長訪問

26日、茨城県である「第8回全国中学生創造ものづくり教育フェア」(全日本中学校技術・家庭科研究会など主催)のロボットコンテストに出場する、伊那市の東部中技術部3年の井口裕吾君(15)、丸山晃生君(15)ペアが22日夕、小坂樫男市長を表敬訪問し、意気込みを語った。

コンテストはロボットを操り得点を競う部門など5部門。東部中ペアは地方大会のオリジナル競技をビデオ審査する部門に初出場する。昨年12月、埼玉県で行われた関東甲信越大会の同部門(7チーム参加)で優勝し、同校から初めて全国大会への進出を決めた。

2人は、11月中旬にあった「県中学生ロボットコンテスト」に出場し、紙筒を相手陣地により多く運んだ方が勝ちとなるオリジナル競技「リングサザエ」で優勝。2人が昨年の夏から2カ月間かけて製作したロボットは、ベルトコンベア式のアームが上下に移動するスピードが早いところが特長だという。

全国大会で同ペアは、県大会の様子やロボットの性能を紹介した2分間のビデオを披露する。井口君は「全国大会に集まった多くの人たちに自分たちのロボットを見てもらいたい」。丸山君は「自信のあるロボットなので優勝したい。2人のアイデアを形にしたところを見てほしい」と意気込みを語った。 -

美篶地区安協女性部が手作りのお守りを美篶東部保育園の年長園児にプレゼント

小学校に入学しても安全に通学してもらおう竏窒ニ、美篶地区安協女性部(掛川一美部長)は23日、美篶東部保育園を訪れ、手作りのお守りを同園の年長園児8人にプレゼントした=写真。

美篶地区安協の女性部が今年初めて企画した取り組みで、地区内にある美篶中央、美篶西部、美篶東部3園で、この3月に卒園する年長園児76人に、新1年生になっても交通安全意識を持って日々の通学をしてもらおうと手作りのお守りをプレゼントする。

この日は、県交通安全教育支援センターなどによる交通安全教室に合わせて女性部メンバーも来園。掛川部長は「みなさんは4月から長い時間かけて小学校まで歩いて行きますが、自分の命は自分で守らなければなりません。みなさんが事故に遭わないようにとの願いを込めて一生懸命手作りしました。かばんにお守りをつけて安全に通ってください」と年長園児に呼びかけ、園児一人ひとりにお守りを手渡した。

お守りはちりめん布で作ってあり、今年の干支(えと)であるネズミをモチーフとしている。また、裏面には反射材も付いている。 掛川部長は「やっぱり子どもは地域の宝。地域で安全に生活していけるようにすることが一番大切だと思う」と話していた。

81/(木)