-

伊那市の東春近小4年生 りんご学習開始

伊那市の東春近小学校は24日、4年生の恒例行事「りんご体験学習」を、同市東春近田原の伊藤一路さん(79)・豊子さん(75)夫婦のりんご園で始めた。初回の作業はリンゴの摘蕾(らい)を体験。つぼみが大きな果実に成長するまでの作業を数回経験し、命の大切さを学んでいく。

リンゴの花が咲き始めた果樹園を訪れた児童62人(2クラス)は、伊藤さん夫婦から作業手順を教わり、「ふじ」「つがる」「王林」の3品種、計47本のリンゴの木の摘蕾作業に汗をかいた。

摘蕾、摘花などは一つの房に花が5つ咲く中から、真中の中心花だけを残し、周りの花を摘む。中心花に栄養分を集中させ、良いリンゴを実らせるためだ。

児童たちははじめての経験に少し手間取ったがコツをつかみ始めると、順調に作業を終わらせた。浦野幹君(9つ)は「大きなリンゴが生りそう。秋の収穫が楽しみ」と期待に胸を膨らませた。

同体験学習は、果樹栽培の様子や農家の苦労、願いに触れることが目的。今年で13年目を迎える行事で本年度は、5月の摘果作業、11月の収穫作業などを予定している。

「大きなリンゴになって」と期待を込めながら摘蕾作業に集中する児童ら -

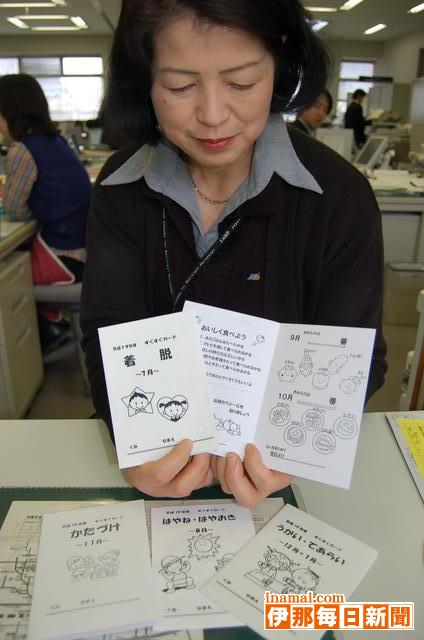

5月から保育園の「育児相談日」を市内全園で一斉実施

伊那市は5月から、市内25園と母子通園施設「小鳩園」で「育児相談日」を設けて、より相談し易い環境づくりに努めていく。

従来から各園で随時相談に応じてきたが、より分かり易く、気軽に利用してもらえる運用を図るため、これまでの随時相談に加えて定期的に開催する無料の相談日を設けることにした。

相談は予約制となっており、保育園の保護者にかかわらず、誰でも、どこの園でも相談できる。また、相談内容に応じて専門機関との仲介も行う。

相談日時は毎月第1、3火曜の午後2時縲恁゚後3時半。美篶東部、東春近南部、西箕輪南部保育園は毎月第1、3水曜日の同じ時間。

詳細は保育園か子育て支援課(TEL78・4111内線2130、2133)へ。 -

伊那谷写友クラブ

花、昆虫、風景、人物など幅広いテーマの写真が見る人を魅了する。伊那市を中心とした写真愛好者でつくる「伊那谷写友クラブ」(建石繁明会長)の作品展はメンバーそれぞれのこだわり、独自のテーマが詰まっている。

各自が目指している方向の違いを持ち合うことで、個性豊かなクラブに。一口に風景写真といってもその表現方法はさまざまある。写真で自己を表現する手法には限りがないことを伝えている。

同クラブは、上伊那地域では活動歴が長く、発足から15年目を迎える。撮影経験豊富な愛好者で会を立ち上げ、その後、写真に興味のある人たちがぞくぞくと集まった。一時は30人の大所帯だったこともあるが現在は16人。そのうち創立当初のメンバーが5人残っている。

活動は、年1回の定期展での作品発表のほか、月例会でそれぞれの写真を批評、助言し合い、撮影技術の向上を目指す。それぞれが個性を尊重し、そこから自分の発想の展開につながるヒントを得る。触発し合うことで、全員が技術を学んでいるのだ。

写真を始めたきっかけや楽しみ方は人それぞれだが、写真を撮ることは自分を表現する手段、自己の存在の証だという考えは一致している。集まるメンバーの職業や年齢に違いはあるが自己表現することにそれらは関係ないのだという。

建石会長のモットーは「心も写真も豊かに」。写真を通して人間的コミュニケーションを竏窒ニの考えだ。写真を互いに見せ合うことで交流は広がる。写真を撮ることは手軽だが奥は深い。息づまったときにには会員が手助けする。同志が集まることで支え合っているのだ。

定期展「伊那谷写友クラブ第17回写真展」は5月6日まで、伊那市荒井の伊那市立伊那図書館の広域情報コーナーで開いている(午前10時縲恁゚後7時、最終日は午後5時まで)。

「第17回写真展」は伊那市立伊那図書館ではじまっている -

破砕機内でガスボンベ爆発

24日午後2時20分ごろ、伊那市横山の不燃物処理施設「鳩吹クリーンセンター」で爆発音事故が発生し、近くの住民が119番通報した。施設関係者によると破砕機内で容量を残した卓上ガスボンベが爆発したのが原因。職員らは爆発事故を受け「市民のモラル低さ」に憤りをみせている。

事故当時、現場では3人が働いていたがけがなどはなかった。今回の爆発で出火はなかったが円筒状の破砕機の蓋(ふた)が爆風ではね上がり、破砕室内にある照明1基、室内の窓ガラス1枚が破損した。卓上ガスボンベやスプレー缶による爆発は年間、数回はあるという。

ガスボンベなどは、使用後の缶に穴を開けてから処分に出すことが決まりとなっている。職員が破砕機に入れる前に残量のある缶を他のごみと分別するが、中には袋で何重にも包んいる場合もあり、気づかないことがあるという。

不燃物の中にはシャベルなどの鋼鉄などを「隠す」様に包んでから出すケースもあり、それが破砕機の刃を破損する原因にもなっているという。

爆発事故のあった破砕機(伊那市、鳩吹クリーンセンター) -

みはらしファーム 春らんまんまつり

伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームで22日、「春らんまんのみはらしまつり」があり、地元産の花や野菜の販売、スタンプラリーなどの各種イベントで来場者を楽しませた。観光バスで訪れた県外者や市内の家族連れがぞくぞくと集まりにぎわいをみせた。。

本年新たに企画した「信大農学部の出店」のほか、恒例の「アスパラつり」「一貫目ゲーム」など10数種類の催しを開催。もちつき大会は、集まった子どもたちが順番を交代しながら挑戦し、出来上がりは来場者に配られた。

「ポン菓子を作ろう」は随時開催され、大きな音とともに信州産コシヒカリが菓子に変るのを楽しんだ。長蛇の列が常にあり、一回の無料配布で2、3袋を一度に手にする来場者がいるほど盛況だった。 -

伊那部町内会が自主防災訓練

伊那市西町の伊那部町内会(根津章総代)は22日、同町内にある旧井澤家住宅を守る「伊那部宿を考える会」と協力して、自主防災訓練をした。同住宅で初期消化方法や消火栓の取り扱いなどを消防署員から学んだ。

今年で3年目となる、年に一度の町内会の自主防災訓練。自主防災会を中心に一般住民ら約50人が参加し、消火器や消火栓の取り扱い方法などを学び、実践した。

消火栓の取り扱いでは、ホースを消火栓につなぎ放水するまでを3人1組で体験。一人ひとりが自分の役割を認識し連携を取りながら放水訓練を実施した。

根津総代は「この地域は水利が悪いので、いざという時の役に立った。歴史のある伊那部宿を守るため、皆が意識を持って訓練に臨めたと思う」と話した。

放水訓練を実施する伊那部町内会のメンバーら -

伊那市地蜂愛好会総会

地蜂(じばち)の保護、増殖を願う、伊那市地蜂愛好会(会員約100人、小木曽大吉会長)は22日、伊那市の羽広荘で、07年度総会を開いた。上伊那を中心に県内外から集まった約60人の会員に対し、増殖のために越冬させた女王蜂約1万匹を配布した。

総会では、新年度事業計画などを承認。今年度は、10月21日に「第10回地蜂巣コンテスト」の開催があるほか、親子などを対象とした蜂追い体験学習会などで一般にもPRしていく。

例年の倍近い約1万4千匹の女王蜂の発生に成功前年と比べ本年は・スまずまずの繁殖数・ス。小木曽会長は「あと二月もすれば、楽しい蜂追いが始まる。平成生まれの世代にも楽しんでもらえるよう、地蜂を保護していきたい」と話した。

愛好会は、地蜂とのかかわりを楽しみながら蜂資源の増殖を図るため、1997年に発足。会員に配布した女王蜂は各会員がそれぞれの野山へ放し、蜂追いを楽しむ。

また、総会では04、05年度の地蜂巣コンテストで優勝した、富士見町の中山一さんの講演があり、会員らは地蜂の飼育方法などを学んだ。

越冬した女王蜂を会員へ配布 -

KOA07年3月期決算発表

KOA(本社・伊那市、向山孝一社長)は23日、07年3月期の連結決算を発表した。売上高は560億500万円(前年同期比53億8700万円増)、営業利益は62億3600万円(21億3100万円増)、経常利益は71億6200万円(22億1800万円増)、純利益は50億3600万円(20億8100万円)となった。

当期は、電子部品業界の経済がデジタル機器や車載向けなどを中心に活発な需要があり、おおむね好調に推移したのを受け、中国生産拠点における新工場棟の建設など国内外で生産能力拡大の設備投資をした。収益性の向上を目指し固定費の抑制、高付加価値製品の拡販、品質向上などを進め、製品開発でも車載用途向けの開発に注力した。

次期は、徹底した汎用品のコストダウンを図ると同時に、より高付加価値な製品、サービスを市場に提供することが不可欠とし、「クオリティ・ファースト」「収益性の向上」「事業構造改革」の3つを基本奉方針に掲げ業績向上に努める-とする。 -

芝桜まつり始まる

芝桜の「花富士」をメーンとした伊那市の花公園で21日から、第8回芝桜まつりが始まった。5月6日まで。

当初、29日からまつりを予定していたが、暖冬で開花が昨年より1週間ほど早まったため、前倒しした。見ごろは5月の連休を見込む。

1千分の1の富士山(高さ3・7メートル)をはじめ、天竜川、仙丈岳や間ノ岳など南アルプスの山並みなどを白、ピンク、薄紫の3色で表現。開花が進むにつれ、西暦の「2007」と、えとであるイノシシが徐々に浮かび上がる。

小沢区の有志らでつくる「小沢花の会」が手入れしており、池田清和会長は「花で人が集まってくれることはうれしい」と喜ぶ。

高遠城址公園などから花公園に立ち寄る県外の観光客が目立ち「少し早いけど、これだけ芝桜があると見事」と散策したり、写真に撮ったりした。

28、29日ごろ、公園内の一角にある水田に水を入れるほか、5月3縲・日午後7縲・時にライトアップする。

また、2日まで甘酒・茶のサービス、3縲・日はおにぎり・豚汁の販売がある。本年から「芝桜まんじゅう」も売り出し中。

芝桜苗は1ポット80円。

花公園は広さ約30アールで、広域農道の中の原信号機南側にある。 -

グッドカンパニー大賞の受賞祝賀会

県経営者協会上伊那支部(向山孝一支部長)は21日、昨年11月に社団法人・中小企業センターの「グッドカンパニー大賞」のグランプリとなった伊那食品工業(本社・伊那市、井上修社長)と特別賞となったミカドテクノス(本社・箕輪町、伊藤英敏社長)の受賞祝賀会を箕輪町の伊那プリンスホテルで開いた。関係者など約50人が集まり、上伊那の栄誉として2社の受賞を祝福した。

同賞は優れた中小企業を全国の中から発掘し、日本経済の発展に寄与することを目的として1967年から行われている。これまででに約500社を表彰したほか、初代グランプリは京セラ(本社・京都市、川村誠社長)が受賞しているなど、飛躍的な発展をした企業も多い。

昨年度は48期連続増収増益の実績を持つ伊那食品工業が最高賞を受賞したほか、将来性のある企業などに贈られる特別賞をミカドテクノスが受賞。2社の栄光を支部全体で祝福する運びとなった。

伊那食品工業の塚越寛会長は「会社が表彰されたということで社員一同で喜んだ。最初の20年くらいは無我夢中で人並み以上の努力をしてきたが、多くの人に支えられて歩んできた。これからも何らかの形で地域のためになることをしていきたい」と語った。また、ミカドテクノスの伊藤社長は「身に余る光栄。自分の生きがいとなる会社とは何だろうと考え『文化的な価値を創造するような会社になろう』を社是としてきた。これからはよい会社づくりに努めていきたい」と語った。 -

県長寿社会開発センター上伊那地区賛助会総会

県長寿社会開発センター上伊那地区賛助会総会が21日、伊那市駅前ビル「いなっせ」であり、07年度事業計画などの承認をした。

県の行政改革に従い、同賛助会でも昨年度から会員が主体となって会の運営を行うようになった。それに伴い本年度は、会員募集強化事業を新たに展開。従来は県老人大学の卒業生の入会希望者を会員としてきたが、本年度からは公民館活動の参加者や高齢者クラブなどの参加者にも呼びかけを行い、会員加入を促していく。

そのほかにも、生き生き料理教室、高齢者ニュースポーツ交流会、信州ねんりんピック大会への参加を予定している。

高橋大八会長は「06年度は会員が主体となって賛助会の運営をしてきたが、初めてということで問題や困難もあった。しかし、役員の手助けとみなさんの協力があって計画通り実施することができた。みなさんの協力をいただきながら07年度も上伊那地域の高齢者の生きがいづくりに全力をつくしたい」と語った=写真。

また、あららぎ歯科医院の橋場正尚院長が「口腔衛生とボケの予防」をテーマとした記念講演とマジックを披露し、会員を楽しませた。

現在の会員数は542人、約30組のグループが書道やちぎり絵などに取り組んでいる。 -

かんてんんぱぱで宮崎守旦作陶展

伊那市高遠町で製作活動を続けている宮崎守旦さん(59)による作陶展が30日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。花器や器、皿など、日常使いできる作品を中心とした約100点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

宮崎さんは東京都の出身。京都で河合武一氏に師事した後、地元に戻って作陶活動をしていたが、で1999年から高遠町の芝平に移り、引き続き製作に取り組んできた。かんてんぱぱホールでの展示会は昨年に続き2回目。今回はサクラの季節に合わせてサクラを模った皿や花見の席を思わせるとっくりとちょこなども多くそろえた。

ろくろ、型物、手びねりなど、さまざまな手法を駆使して作陶しているが、ろくろで原型を作り、その後さらに手を加えるなどした作品もある。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。 -

伊那市農業委員会定期総会

第20期伊那市農業委員会は20日、07年度定期総会を伊那市役所で開き、本年度事業計画を承認した。

市町村合併に伴い伊那市農業委員会では、6日に発足総会を開催し、旧3市町村の農業委員会を統合した新体制でスタートした。今回の総会は新体制の事業計画の承認を得るために開催。

農業、農村の振興に関する事業としては▽担い手経営安定対策に伴い発足した集落営農組織のステップアップ▽遊休農地対策としてバイオエネルギー燃料の原料となる作物の研究と関係機関との連携▽関係機関との連携による有効な有害鳥獣対策検討竏窒ネどが盛り込まれている。

第20期役員は次の通り。

▼会長=北原孝治(上大島)▼副会長=北原彦郎(山室)▼農地部会長=那須野要助(野口)▼農地副部会長=酒井保彦(諏訪形)▼農業振興部会長=有賀芳雄(小出島)▼農業振興副部会長=市ノ羽茂則(黒河内)▼選任=平沢喜美子(野底)中川みほ江(北福地)矢野源嗣(上川手)伊東千元(榛原)酒井富貴(下殿島) -

信州大学農学部で派遣型高度人材育成協同プラン「長寿長野を支える機能性食品の開発人材養成」の成果発表会

南箕輪村の信州大学農学部が地元企業と連携して進めてきた派遣型高度人材育成協同プラン「長寿長野を支える機能性食品の開発人材養成」の成果発表会が20日、同学部であった。プロジェクトに参加した3人の修士課程1年生が研修内容を報告=写真。大学の中では体験できないさまざまな事柄から習得した成果を示した。

文部科学省の06年度採択事業として昨年9月からスタートした同プロジェクトは、地元企業での研修を通して技術以外の企業活動を経験させるとともに経営感覚を併せ持った広い視野の機能性食品高度技術者の育成を目指す取り組み。

本年度は、伊那市の伊那食品工業と駒ヶ根市の養命酒製造の協力を得て、3人の学生を10月から12月にかけて派遣。研修の中で企業理念の習得や商品の販売促進の企画・実践、マーケットリサーチに基づく商品企画などに取り組んだ。

養命酒製造でオリジナル製品の販売促進企画などを経験した後藤裕亮さんは、商品の内容や味、飲み方が客に対して十分伝わっていない現状を認識。オリジナルカクテルの提案や商品を説明するディスプレイの設置により、売り場全体の雰囲気を作り、販売率を上昇させた取り組みを紹介した。最後に「自分から行動して企画する力がついたと思う。ものを売ることの難しさ、売れた時の楽しさを知った」と感想を語った。

学生を受け入れた企業関係者からは「今の企業は『考えて行動する』ということを求めている。それを体得してくれ、人生の中でかけがえのないものを得たのではないかと思う」などと話していた。 -

「伊那小学校は楽しいところ」

伊那市の伊那小学校(北原和俊校長、738人)で19日、同校体育館で1年生を迎える会を開いた。2縲・年生が合唱や寸劇などで持て成しに新入児童116人は元気な歌声で答えた。

学校行事や校内の遊び場などについて、上級生たちが劇などで1年生に紹介。同会を企画した児童会の田中智康児童会長は「皆の発表をよく聞いて、もっともっと伊那小のことを知って」と呼び掛けた。

1年生たちは、手厚い持て成しを笑顔で受け取った。「ふつつかな1年生ですがどうぞお願いします」などと先輩たちに呼び掛け、大きな声で感謝の気持ちを届けた。

北原校長は「入学してくるのを皆が待っていた。元気で立派な1年生たちばかりでうれしい。紹介があったことをこれから自分の体を通して体験し、遊び、勉強し、楽しい毎日を送って」と話した。

学校行事の運動会を紹介する3年生たち -

花ろまん(13)

雑木林の中で、紅紫色の葉に包まれた白い花穂が1本だと「ヒトリシズカ」、2本伸びたものは「フタリシズカ」。落葉樹の下では船のイカリのような花形から名付けられた「イカリソウ」が揺れ、万葉集で「かたかご」と詠われたカタクリも群生し、紅紫色のユリのような花を咲かせる。湿地帯ではショウジョウバカマがピンクの小花をつける。春の野は山野草が主役。山野草といえば、3ヘクタールの工場敷地に80種類が次々と咲く伊那市西春近伊那食品工業のかんてんぱぱガーデンと、里山を切り開いた400坪の山野草園に150種類3000株余が育つ、伊那市西春近の山野草自然園ヒノキオがつとに有名、人気スポット。かんてんぱぱガーデンでは伊那食品工業広報室の丸山勝治室長に、ヒノキオではオーナーの飯島隼人さんに案内していただいた(大口国江)

##見だし

松林の一角に、エリアを決めて植栽、年間20万人が訪れるかんてんぱぱガーデン

4月中旬のガーデンはカタクリやショウジョウバカマが見頃。白い地味なハルトラノオ、イワヤツデ、ユキワリソウ、バイモユリ、ミズバショウの白い花も見られる。下旬になるとさらに花の種類は増え、クロユリやエンレイソウ、数種類のイカリソウ、ツバメオモト、ニリンソウなど20種類余の春の山野草がガーデンを彩る。

山野草園は89年、北丘工場の稼働に合わせ、松林の一角に整備。メダカも泳ぐ湿地帯、アジサイ園、半日陰の松林などエリアを決めて植栽したという。

丸山さんは「かつて野や山など身近で見られた山野草を中心に、社員が協力して植え付け、草取り、ごみ拾いなどみんなで管理している。毎年、種類を増やしているが、中にはお客様から提供された山野草もある。お客様が憩い、楽しんでもらえれば」と話している。

◆カタクリ ユリ科、紅紫色の花は下向きに咲き、花弁が反転する。万葉集では「もののふのやそおとめらが汲みまごう寺井の上のかたかごの花」と詠われた。

◆ショウジョウバカマ ユリ科、紅紫色の花をショウジョウの顔に見立て、並んだ葉をはかまのようだとし、この名がついた。白花もある。

◆コバイモユリ ユリ科、網笠に似た花を淡黄色の花を1つだけ下向きに咲かせる、シックな花。

◆ツバメオモト ユリ科、葉がオモトに似ていることと、秋にできる黒や藍色の実をツバメの頭に見立てて、名前がついた。

◆エンレイソウ ユリ科、茎の上に柄のない菱形の葉を3枚輪生させ、赤紫色の花をつけ、秋には黒紫色の実が実る。

◆ミズバショウ サトイモ科、葉がバショウに似ていることからこの名前になった。白い花に見えるのは花でなく、仏炎ほうで、本当の花は中心にある黄色の小花。

##(中見だし)

自然に近い環境で、県内自生種を育てる、飯島隼人さん

伊那市西春近の伊那スキーリゾート脇の里山の斜面に、やぶを払い、10数年がかりで整備した約1500平方メートルの山野草園ヒノキオが広ろがる。長野県内の自生種を中心に約150種類余の花が咲く。

標高900メートルの同園では現在咲いているのは、カタクリ、ショウジョウバカマ、ミズバショウ、シナノコザクラ、イワウチワなど10数種類、まもなく、幻の山野草といわれるトガクシショウマ、シラネアオイ、クロユリなどが咲き始める。

90年、信州伊那野草会を立ち上げ、以降、会長を務める飯島さんは「自然に学び、自然に近い環境で育てる。植物の好みに合わせること」と山野草の育て方のコツを。

同会は5月12、13日、伊那スキーリゾートで約200種類の山野草を展示即売する。

◆トガクシショウマ、 戸隠村で発見された稀少種、88年に同村の知人から1株分けてもらい、実生で数10株に増やしたという。

◆シラネアオイ、キンポウゲ科、日本特産種、日光の白根山に多く、花はタチアオイに似ている。花びらも大きく華やか。

◆イカリソウ メギ科、花の形が船の錨(いかり)に似ているところから名付けられた。花色は濃紅紫色から、黄色、白まで多彩。

◆クロユリ ユリ科、茎頂に暗紫褐色の花を下向きに数個つける。佐々成政にまつわる伝説の花であり、アイヌでは恋の花でもある。

◆ヒトリシズカ センリョウ科、紅紫色の葉に包まれた白い花穂がかわいらしい。花は白のブラシ状の花。花穂が2本だと「フタリシズカ」 -

手良新ごみ処理施設建設問題対策委員会が住民アンケートを実施

手良新ごみ処理施設建設問題対策委員会(北原斉委員長)はこのほど、地区住民をに対して新ごみ焼却施設に関してのアンケートを実施した。

アンケートは3月25日縲・月初旬にかけて各地区の区長を通じて約9割に当たる648戸に配布。(1)手良周辺地区への新ごみ処理施設建設に関心があるか(2)今後、地区住民を対象とした学習会を行っていく必要があるか竏窒フ2点について問い、402枚を回収した。

結果、376人が新ごみ処理施設建設に関して関心があると回答したほか、361人は学習会は必要と回答。意見としては、健康被害や環境汚染に対する不安を訴える声や、詳細な情報を知るための学習会実施を求める声が多かった一方、「区を重要視するのは大切だがごみ問題全体として考えていくべき」「話の進行状況によっては、手良も候補地として名乗り、代償、補償を要求できるテーブルに乗るべき」などとする声もあった。

学習会へのニーズが多いことを受け同委員会は、5月中に市の担当者を招き、説明を受ける機会を設けたいとしている。 -

みらい塾の庭がリニューアルオープン

伊那市長谷黒河内の農家民宿「みらい塾」はこのほど、母屋裏側にある庭を整備し、オープンガーデンとした。40種以上の春の花々と赤茶色の遊歩道のある愛らしい庭が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

同民宿はこれまでも、母屋正面にある遊歩道スペースを一般開放しており、バラを中心とする季節の花々が訪れた人たちを楽しませていたが、母屋の裏側は、家庭用の庭となっており、一般には開放していなかった。

今回はその部分を整備。庭造りや古民家再生などを手掛けてきた山村活性化事業コンサルの玉田隆さんが中心となりながら遊歩道を整備して花の苗を定植。もともと生えていた花木は生かしつつ、周囲の農村風景や里山と調和のとれた庭づくりを目指した。

現在はスイセン、タイム、ビオラなどが見ごろ。今後も各季節の草花の定植を進めていくため、四季折々で違った顔が楽しめるようになる。

特に女性客に好評で「絵に描いたような庭だね」「かわいらしいね」などと話しながら庭を見学していた。

庭はオープンガーデンとしているため、一般にも開放している。 問い合わせはみらい塾(TEL98・2168)へ。 -

Aコープ美すず店しゅん工・新築オープン

上伊那農業協同組合(JA上伊那)が1月から建て直しを進めてきた伊那市美篶のAコープ美すず店が19日、リニューアルオープンした。関係者など約70人が集まり、新店舗の新しい門出を祝福した。

旧店舗の老朽化に伴いJA上伊那では、中期3カ年計画に位置付けて美すず店の建て替えを進めてきた。

新店舗は売り場面積を拡大して品ぞろえを強化。鮮魚コーナーをオープンキッチン化したほか生産者直売コーナー、精肉、惣菜売り場を拡張した。

総工費は2億1千万円。

宮下勝義組合長は「みなさんの協力があってオープンできたことに重ねて感謝したい」と語った。

同店では新店舗のオープン記念として19日から22日まで大特価祝売をしている。新設した生産者直売コーナーで抽選会を行うほか、日替わりプレゼントや風船、綿あめのプレゼントなどもある(先着順で買い上げ金額などの条件あり)。

セール期間中の営業時間は午前9時縲恁゚後8時(通常は午前9時半縲恁゚後8時)。 -

保育園で生活習慣の習得を目指すすくすくカード導入

伊那市は本年度から、子どもに基本的な生活習慣を習得してもらうことを目的とする「すくすくカード」を市内25園で導入する。「あいさつ」「歯磨き」などといったテーマと、それに沿った生活目標が各月ごと設定されており、保護者には自分の子どもが家でもそれを実践できているかをチェックし、できていた場合にカードへスタンプを押してもらう。子どもの生活習慣を見直すことを通じて、保護者にも子どもの生活生活リズムに対する意識を高めてもらうことをねらっている。

学校教育の現場で「イスにきちんと座っていられる新入児童が少なくなった」などの声が挙がる中、市では保育園の段階で何らかの対策が必要であることを認識。家庭との連携のもと、生活習慣の習得を目指すため、今回初めてカードを導入することとなった。

対象は年少園児縲恃N長園児親子。テーマは8項目あり、それぞれに「大きな声で元気よくあいさつする」「朝は7時までに起き、夜は9時までに寝る」などといった具体的な取り組みが記されている。保護者は1カ月の中で定められた5日間について、子どもがそれをきちんと実践できているか確認する。

担当者は「今の子どもたちは親の生活リズムに合わせて生活していることも多く、その結果早ね早起きが疎かになっている。子どものリズムに合わせた生活習慣を保護者が考える意識づけにつながれば」と話していた。 -

グリーンファームに木曽生まれのコグマ届く

伊那市ますみヶ丘の農畜産物直売所「グリーンファーム産直市場」(小林史麿社長)にこのほど、木曽地域から生後2カ月ほどとなるツキノワグマのコグマが届けられた=写真。人形のような愛らしいコグマは、買い物客の間でちょっとした人気者となっている。

コグマは木曽地域の消費者が山の中で衰弱していたところを発見。周囲に親がいる場合は危険なため、その日はそのままにして帰宅したが、翌日もう一度確認に行ったところ、前日のままだったため、連れ帰って介抱した。その結果、コグマの健康状態は回復。現在ツキノワグマ1頭を飼っている同直売所のことを思い出し、育ててほしいと持ち込んだ。

小林社長は「育児放棄をしたのか、はぐれたのか、撃たれたのか、いずれにしても何らかの理由で親と離れてしまったのだと思う」と話す。

現在同直売所には3歳になる「太郎」がいるが、太郎もコグマから育て上げた。新しいコグマもオスのため、「次郎」と命名。現在はまだ小さいため、直売所の一角にあるストーブの横でミルクを与えながら飼育している。買い物客も「かわいい」「一緒に寝床に寝とりたい」などと話しながら次郎の様子をうかがっていた。 -

信州高遠生活学校が開始

学級、学年単位で伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家に泊り込み、普段とは違う環境の中で勉強から日常生活までを友人らとともにする「信州高遠生活学校」が16日、始まった。16日は伊那市の西春近北小学校6年生37人が同施設を訪れ、自然学習や野外炊飯などに挑戦した。

同施設が学校との連絡協力推進事業として取り組んでいるもので4年目。同施設で共同生活しながら、基本的な生活習慣や自主性などを身に付けてもらい、助け合いの精神や豊かな人間性を培うことを目的としている。

毎年地元小学校の高学年クラスへの参加呼びかけを行ってきたが、今年は例年よりも多い7校8組が参加を申し出た。

6年生は4泊5日の日程で同施設での生活に臨む西春近北小の6年生は、今回初めて同事業に参加。総合的学習の中で自然探索や暗闇体験、星の観察会など、ここでしかできない体験を多く盛り込んだ。

野外炊飯では、なたを使ってまき作りから挑戦=写真。初めて触れるなたに戸惑いつつも、けがをしないよう、仲間と協力し合いまき作りに励んでいた。 参加した学校関係者からは「普段と違う環境の中で学習に取り組むことで児童らの集中力が挙がった」「生徒一人ひとりの違う一面が見えてくるようになった」などといった声が聞かれるという。 -

藤沢精機が新型有害鳥獣捕獲おりを開発

精密機器などを製造する藤沢精機(本社・伊那市、保科忠由社長)がこのほど、有害鳥獣対策に用いるシカ、イノシシ用の新型捕獲おりを開発した。新しいおりには仕掛けの作動部分に新型装置を搭載。また、各所で使う人の安全性を考えた工夫がほどこされており、装置部分については現在特許を申請している=写真。

同社では大手企業の下請けとして精密機器の製造を行っているが、受注量の変動に左右されない、自社商品を模索。関連会社の方で7年前から製造してきた有害鳥獣の捕獲おりに着目し、今回初めて藤沢精機としての捕獲おりを開発した。

おりの大きさは約1メートル四方で奥行きが2メートル20センチで鉄製。備え付けの仕掛けとして2パターンを装備しているが、使用者が考えたオリジナルの仕掛けを扉と連動させることもできるようになっている。

特許を申請中の新装置では、複数の仕掛けが反応しなければ扉が閉まらないように設定することや、作業中に罠が誤作動しないよう、扉が閉まらない設定にすることもできる。

また、一端持ち上げた扉が勝手に下がらないようにするためストッパーが自動的に働く仕組み。そのほかにもオプションで捕獲おりや獲物が入ったことを感知して情報を送る発信機の取り付けスペースなどもついている。

価格は約10万円(税込み)。

問い合わせは藤沢精機(TEL73・9870)へ。 -

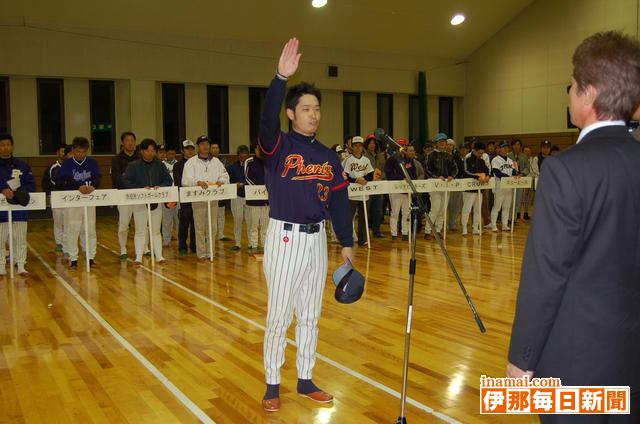

伊那ナイターソフト開幕式

伊那ナイターソフトボール連盟(秋山道夫会長)は16日夜、本年度リーグ戦の開会式を伊那市武道館で開いた。

本年度は昨年と同数の25チームが参戦。

秋山会長は「多くのチームやソフト好きな人の力添えがあり、昨年は30周年という節目の年を迎えることができた。体に気を付けて各リーグの頂点を目指してがんばってほしい」とあいさつ。また、昨年度の優勝チームによる優勝旗返還や選手宣誓があり、昨年度Bリーグで優勝した下県フェニックスの伊藤篤さんは「日ごろため込んだストレスを発散し、正々堂々と戦うことを誓います」と宣誓した=写真。

本年度はAリーグ13チーム、Bリーグ12チーム総当たりの勝率制で競い合い、それぞれに1位縲・位までを決める。リーグ戦の会期は10月下旬までだが、そのほかにも春季、秋季にトーナメント戦が行われる。 -

日本棋院上伊那支部総会記念碁会

日本棋院上伊那支部(神田福治支部長)は15日、07年度定期総会記念囲碁大会を伊那市西春近のサンライフ伊那で開いた。小学生から80代まで約30人の棋士が集まり、クラス別変則リーグ戦やプロ棋士の大橋拓文さん(22)との指導碁に臨んだ。

同支部では例年、総会に合わせて記念碁会を企画。大人も子どもも一緒になって日ごろの鍛練の成果を競い合う場としている。

そんな中今年は、子どもたちにもプロの技を見てもらおうとの思いから4年ぶりにプロの指導碁を開催。東京都出身で若手ホープの大橋プロ4段を招いたところ、10人が対局を志願した。

大橋プロは一度に3人を相手に対局=写真。対局に臨んでいる人だけでなく、周囲に集まった人も大橋プロの一手一手に目を見張り、その技を学んでいた。 -

地域福祉推進セミナー

地域福祉活動計画のあり方について考える「地域福祉推進セミナー」が15日、伊那市の生涯学習センターであった。関係者約100人が参加し、住民主体の地域福祉のあり方について考えた。伊那市社会福祉協議会主催。

社会福祉法に基づく地域福祉計画を実施するため、市社協では住民一人ひとりの活動目標などを具体的に示した地域福祉活動計画の策定しようとしている。セミナーはそれに先駆けて開催しているもので、講師には住民流福祉総合研究所の木原孝久所長を迎えた。

木原さんは「災害時の逃げ遅れを一人も見逃さないためには近所同士の助け合いが最も大切」とし、こうした関係づくりは孤独死や空き巣被害防止にも有効であることを示した。しかし、介護保険法の導入により「福祉はプロのサービス」という概念が定着した結果、災害時に最も近隣住民の支援を必要とする要支援者ほど近隣住民との関係が希薄になっている現状を指摘。要支援者一人ひとりに対して何人の近隣住民が実際に支援してくれるかを示す「支援者マップ」は支援者を明らかにするだけでなく、支援者がいない要支援者を発見することにもつながることなどを語った。 -

桜満開の伊那公園でイベント

桜の名所の一つ、伊那市の伊那公園で15日、「健康歩道を歩き・太鼓演奏を聴き・カラオケを楽しみながら食事をする会」(伊那公園愛護会主催)があった。ソメイヨシノを中心とする300本余は満開。花見を高遠城址公園から伊那公園に切り替えた人もいたようで、多くの人でにぎわった。

公園内芝生広場の特設ステージでは、地元の小出太鼓、伊那太鼓が威勢よく演奏を披露したほか、飛び入り参加のカラオケなどが繰り広げられ、盛り上がりを見せた。

06年7月、公園内に足裏のつぼを刺激する健康歩道が完成したことから、地元の保健委員らが訪れた人に正しい歩き方を指導した。

暖かな1日で、ステージ前に用意した座席では市内外の家族連れなどが昼食を食べたり、酒をくみ交わしたりとのんびり過ごしていた。 -

山寺で奇祭「やきもち踊り」

伊那市山寺区上村の八幡社白山社で15日、県無形文化財に指定される「やきもち踊り」があった。酒盛りと踊りを繰り返し、踊り終わると鳥居から一目散に走り出す奇祭。

羽織はかま姿の保存会員ら36人は境内で輪になり、足を挙げてユーモラスに踊った。前踊り・中踊り・後踊りの3段で、合間に刻みたばこをふかし、どぶろくや串焼きのアユで酒盛り。踊り手の顔が徐々に赤らんだ。

境内にある満開は見ごろで、詰めかけた見物人にも酒盛りの酒や魚が振る舞われた。

踊りの終了と同時に、踊り手はげたもはかず、鳥居の外へ。逃げ遅れると、厄病にかかわると伝えられ、歌の終わりに近づくと、踊り手はすぐ逃げ出せるように鳥居付近から離れようとせず、観客の笑いを誘った。

やきもち踊りは江戸時代、伊勢参りに行った人たちが習い、例祭で奉納されたが始まりといわれる。歌詞に「大津の浦はヤレコリヤ焼きもちがはらんで…」とあることから、その名がついた。 -

ドラゴンの踊りインストラクター養成講座

伊那まつりおどり振興会は14、15日、ドラゴン踊りインストラクター養成講座を伊那市役所で開いた。13人の受講者が集まり、昨年度のインストラクターからの手ほどきを受けた=写真。

踊りインストラクターは講習会指導だけでなく、県外を訪れるキャラバン隊の一員としても活躍しているが、新市となり、これまで以上に活躍する場が増えると見込み、今回初めてインストラクターの養成講座を企画した。基本的な動作が踊れる18歳以上を対象として受講者を募ったところ、南箕輪村などからの参加もあった。

15日は6人が参加。一通りの流れを把握している参加者たちも、細かい動きの違いなどには悪戦苦闘しながら指導者としての技を学んでいた。

振興会が5月に開く認定会の中で認められた人が、正式なインストラクターとして活動していくことになる。

また、踊りのオープンレッスンはまつりの約1週間前から始まるが、要望があれば高遠、長谷地区でも企画したいとしている。 -

かんてんぱぱで匠の技、「木の美」展

木曽の木を使った伝統工芸品などが並ぶ「匠の技、木の美」展が22日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。職人の技が光るヘギ板や家具、建具など約130点が並び、訪れた人を楽しませている=写真。

作品を出展しているのは屋根葺き、ヘギ板、建具、おけ、木工家具、製材に携わる5人の職人。いずれもその分野の一線で活躍している。

国内随一の良質な木の産地とも言われる木曽地域には、優れた伝統工芸品を手掛ける職人も多い。しかし、その技をPRする場が少ないため、伊那食品工業の塚越寛会長が今回の伊那側での作品展を提案した。

木の種類は異なるが、いずれも木曽の上質な木材を使用。昔ながらの手仕事で仕上げた美しいヘギ板を出展している小林鶴三さんは「目の詰まった良さ、色つやは木曽の天然木が一番良い」と語る。

また、今回の作品展に合わせて木曽の写真家・横井剛さんが赤沢を撮影した作品45点を同時展示。

横井さんは「伊那にはない木の良さを知ってほしい」と話していた。

入場無料。午前9時縲恁゚後5時。

日曜日は小木工品の展示即売もしている。

192/(木)